人教版高中地理必修第一册第一章宇宙中的地球1.4地球的圈层结构教学课件

文档属性

| 名称 | 人教版高中地理必修第一册第一章宇宙中的地球1.4地球的圈层结构教学课件 |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 10.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-07-22 19:33:46 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

十年磨一件 范国雄(新浪微博: 高中地理课件/ 电话:15986495527 Q

1476360113

第一章 第四节

地球的圈层结构

THE RING STRUCTURE OF THE EARTH

十年磨一件 范国雄(新浪微博: 高中地理课件/ 电话:15986495527 Q

1476360113

学习目标

1.结合示意图,掌握地球的外部圈层结构,并能知道各圈层的主要特点。(区域认知)

2.依据地震波的传播特点,说明地球内部圈层的划分和结构特点。(综合思维)

3.结合实际案例,说明各圈层的相互关系,理解圈层之间的相互作用构成人类赖以生存的地理环境。(人地协调观)

*

思考!

地球到底是由什么物质构成的?这些物质以怎样的形态构成的球体?

最直接了当的方法:

开挖!

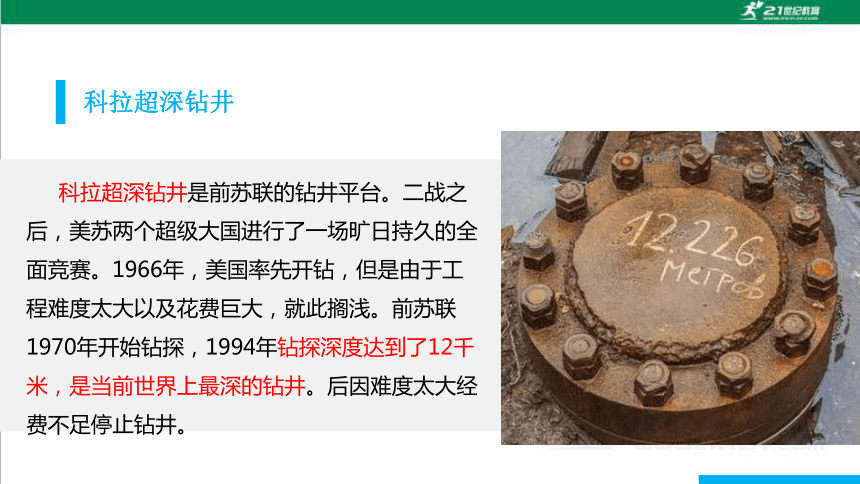

科拉超深钻井

科拉超深钻井是前苏联的钻井平台。二战之后,美苏两个超级大国进行了一场旷日持久的全面竞赛。1966年,美国率先开钻,但是由于工程难度太大以及花费巨大,就此搁浅。前苏联1970年开始钻探,1994年钻探深度达到了12千米,是当前世界上最深的钻井。后因难度太大经费不足停止钻井。

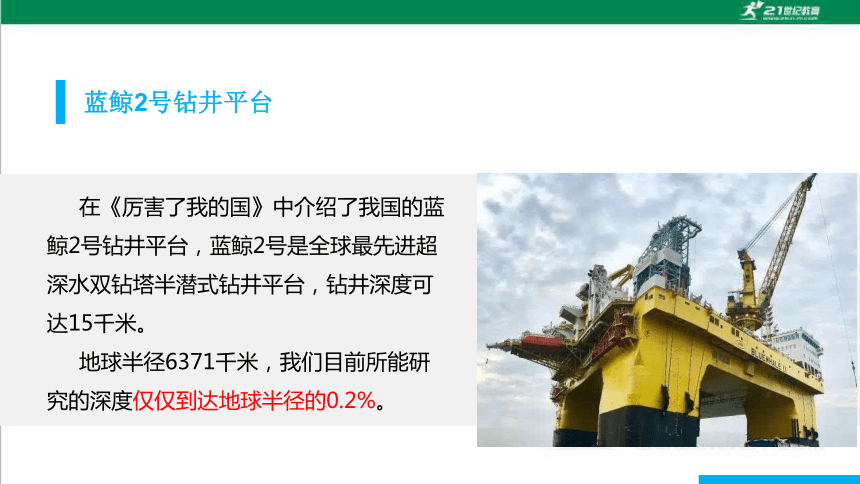

蓝鲸2号钻井平台

在《厉害了我的国》中介绍了我国的蓝鲸2号钻井平台,蓝鲸2号是全球最先进超深水双钻塔半潜式钻井平台,钻井深度可达15千米。

地球半径6371千米,我们目前所能研究的深度仅仅到达地球半径的0.2%。

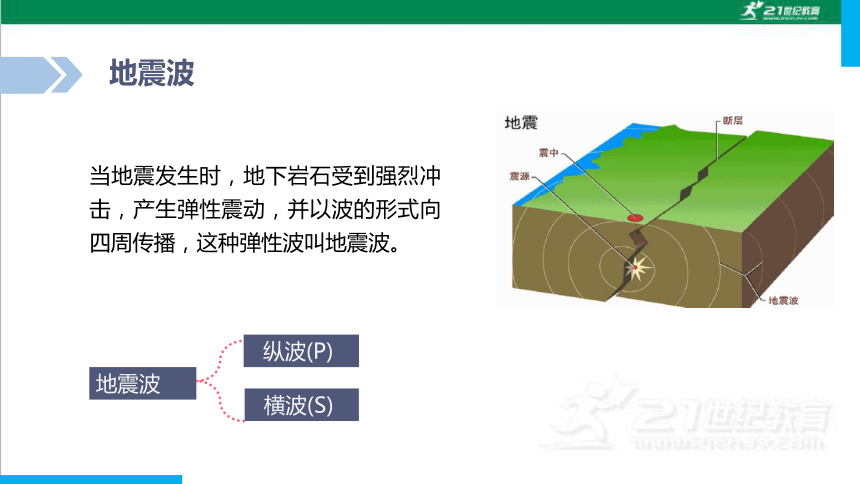

当地震发生时,地下岩石受到强烈冲击,产生弹性震动,并以波的形式向四周传播,这种弹性波叫地震波。

地震波

地震波

纵波(P)

横波(S)

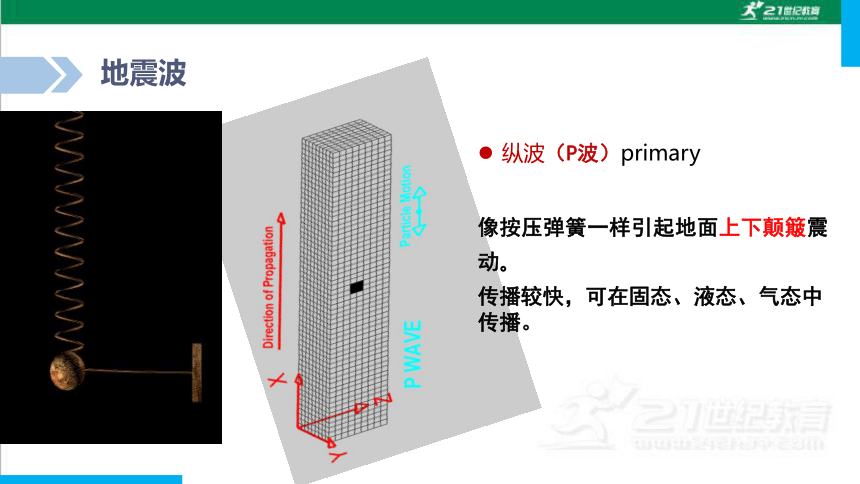

像按压弹簧一样引起地面上下颠簸震动。

地震波

纵波(P波)primary

传播较快,可在固态、液态、气态中传播。

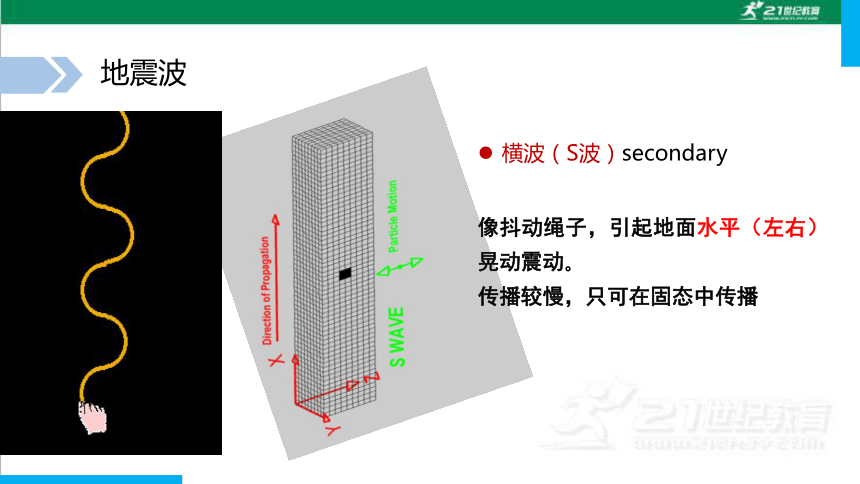

像抖动绳子,引起地面水平(左右)晃动震动。

地震波

横波(S波)secondary

传播较慢,只可在固态中传播

*

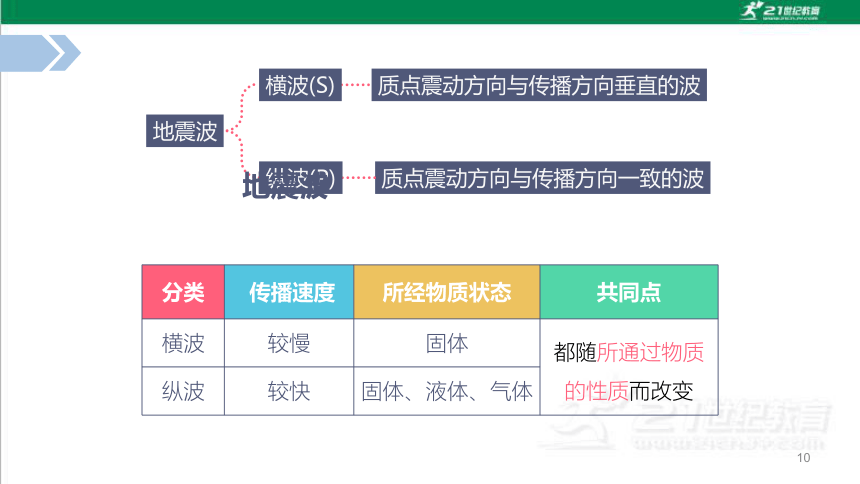

地震波

质点震动方向与传播方向垂直的波

质点震动方向与传播方向一致的波

纵波(P)

横波(S)

分类 传播速度 所经物质状态 共同点

横波 较慢 固体 都随所通过物质的性质而改变

纵波 较快 固体、液体、气体

地震波

*

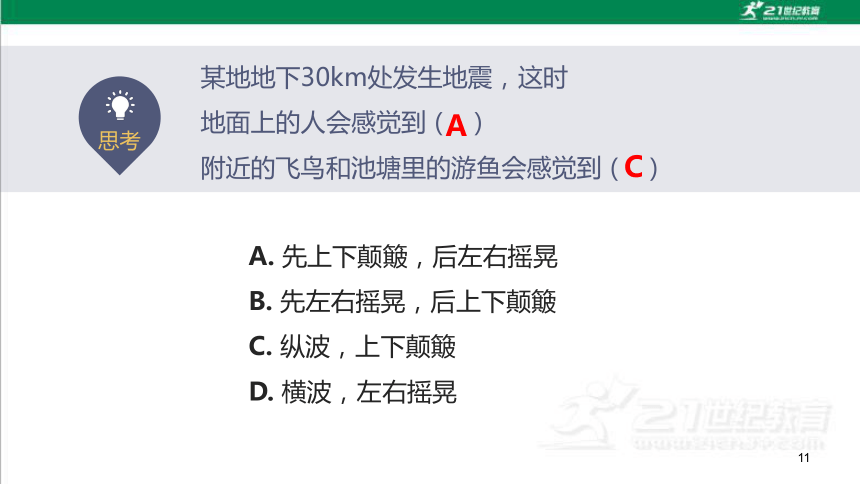

A. 先上下颠簸,后左右摇晃

B. 先左右摇晃,后上下颠簸

C. 纵波,上下颠簸

D. 横波,左右摇晃

某地地下30km处发生地震,这时

地面上的人会感觉到( )

附近的飞鸟和池塘里的游鱼会感觉到( )

思考

A

C

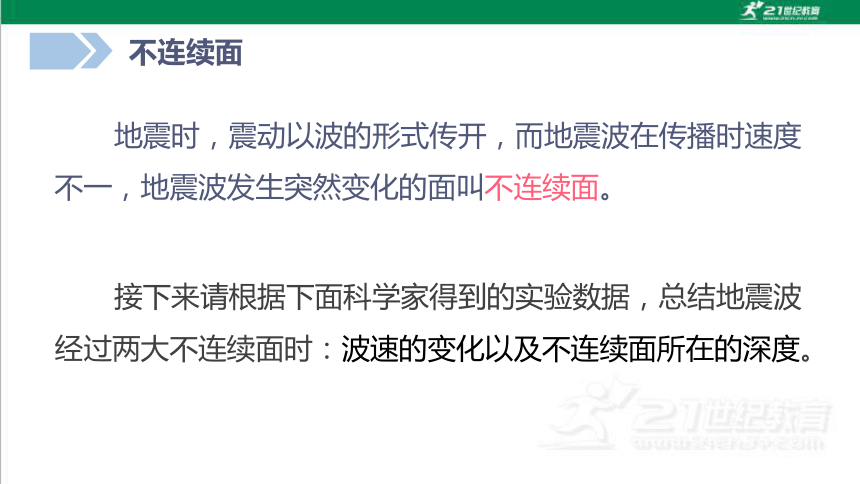

不连续面

地震时,震动以波的形式传开,而地震波在传播时速度不一,地震波发生突然变化的面叫不连续面。

接下来请根据下面科学家得到的实验数据,总结地震波经过两大不连续面时:波速的变化以及不连续面所在的深度。

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

3

6

9

12

15

深度:km

速度:km/s

33km

2900km

莫霍界面

古登堡界面

在地下33km处,横波和纵波的传播速度均加快。这个不连续面被叫做“莫霍界面”

在地下2900km处,纵波的传播速度陡然下降,横波则直接消失,不再传播。这个不连续面被叫做“古登堡界面”

不连续面

地幔

内核

地壳

地核

33km

2900km

莫霍界面

古登堡界面

不连续面

以莫霍界面和古登堡界面为界,将地球从外到内分为地壳、地幔、地核,三大部分。

名称 地下深度 两侧圈层

莫霍界面 33km 以上为地壳,以下为地幔

古登堡界面 2900km 以上为地幔,以下为地核

名称 地下深度 波速变化

莫霍界面 33km 纵、横波明显增加

古登堡界面 2900km 纵波突然下降,横波完全消失

地球的内部圈层结构

物质组成或状态发生了变化

在莫霍界面和古登堡界面,地震波波速突然变化说明了什么问题?

1

请推测地幔和地核的物质状态。(纵波能穿过固液气体,横波仅能通过固体)

2

地幔是固体,外核很可能是液体

地壳

33km

2900km

莫霍界面

古登堡界面

地幔

外核

内部圈层结构

地壳

33km

2900km

莫霍界面

古登堡界面

地壳

地壳是地球表面由固体岩石组成的坚硬外壳,位于莫霍界面之上。

地壳厚薄不一,海洋地壳薄,一般为5-10km;大陆地壳厚,有高达山脉的地方则更厚,最厚达70km。

内部圈层结构

地幔

33km

2900km

莫霍界面

古登堡界面

地幔

地幔位于莫霍界面和古登堡界面之间,占地球总体积的80%。

根据地震波的变化,将地幔分为上地幔和下地幔,上地幔的上部还存在一个软流层。

软流层温度很高,可以融化接触到的岩石,融化后的岩石缓慢流动。因此科学家推断,软流层是岩浆的主要发源地。

上地幔的顶部(软流层以上)和地壳都由坚硬的岩石构成,合称为岩石圈。(岩石圈=上地幔顶部+地壳)

内部圈层结构

地核

33km

2900km

莫霍界面

古登堡界面

地核

地核位于古登堡界面以下,主要有铁和镍组成,厚度最厚。

根据地震波的变化,将地核分为内核和外核两层。

外核是液态的金属物质,科学家认为,外核金属液体的运动形成了地球的磁场。

内核是一个密度极大的固体金属球,超强的压力将铁原子和镍原子紧紧积压在一起。

6370

5100

2900

900

80-400

33

0

软流层

上地幔

下地幔

地幔

外核

内核

地核

地壳

深度 /km

岩石圈

内部圈层结构

岩石圈:

地壳+上地幔顶部(软流层以上的上地幔)

莫霍界面

古登堡界面

圈层名称 特征 状态

地壳 1.由岩石组成的固体外壳

2.厚度不均,大洋薄,大陆厚

固态

不连续面:莫霍面 — 深度33km

不连续面:古登堡面 — 深度2900km

地幔

上地幔

下地幔

上地幔上部存在一个软流层

这里可能为岩浆的主要源地

固态

地核

外核

内核

固态

液态

外核为金属液体,运动形成磁场;内核为固体金属球

内部圈层结构

即时训练

(2021·广东东莞高一期末)北京时间2020年5月6日21时53分在印度尼西亚班达海发生7.2级地震,震源深度110千米。下图为地震波在地球内部传播速度和地球内部结构(①~④为地球内部圈层)示意图。据此回答(1)~(2)题:

(1)此次地震震源所在的圈层,在图中对应的数字是( )

A.① B.② C.③ D.④

(2)下列有关横波、纵波叙述正确的是( )

A.横波波速随深度的增加而减小

B.纵波波速随深度的增加而增大

C.横波在深约2 900千米处突然消失

D.纵波在深约2 900千米处突然消失

B

C

*

地球外部圈层之间相互联系、相互制约,形成了人类赖以生存和发展的自然环境。

气

大

圈

生

物

圈

圈

水

石

岩

圈

地球外部圈层

地球的外部圈层包括:大气圈、水圈、生物圈

*

大气圈

包围着地球,由气体和悬浮物组成的复杂系统

①大气圈笼罩着地球,使得地球上的温度变化和缓,同时提供了生物生存所必需的氧气。

②大气圈中的风、云、雨、雪等天气现象,与人类息息相关。

*

水圈

由地球表层水体构成的连续但不规则的圈层。

水是最活跃的自然环境要素之一,在地球表面物质迁移和能量转换中起着十分重要的作用,是人类和其他生物生存和发展所不可或缺的。

*

岩石圈

地壳和上地幔的顶部(软流层以上),由坚硬的岩石组成,合称为岩石圈。

岩石圈从岩石地表至软流层,包括整个地壳和上地幔的顶部。地壳厚度各处不一,大陆地壳较厚,高大山系地区的地壳更厚。

*

生物圈

地球表层生物及其生存环境的总称。

*

生物圈

地球表层生物及其生存环境的总称。

生物圈存在于大气圈(底部)、水圈(全部)、岩石圈(上部)

大气圈(底部)

水圈(全部)

岩石圈(上部)

生物从环境中获取物质和能量,同时也在促进太阳能转化、改变大气圈和水圈组成、改造地表形态等方面起着重要作用。

①组成成分特殊,唯一有生命存在的有机圈层,是最活跃的圈层。

②唯一不占有独立空间的圈层。

生物圈是地球外部圈层中的特殊存在

圈层名称 概念 组成 其他

大气圈 包裹地球的气体层 气体和悬浮物质,主要成分是氮气和氧气 ①厚度2 000—3 000千米;

②地球生命生存的基础条件

之一

水圈 由各种水体组成的外部圈层 由液态水、固态水和气态水组成,按存在位置和状态可分为海洋水、陆地水、大气水和生物水 ①连续但不规则的圈层;

②水圈里的水在地球表面物质迁移和能量转换中起着十分重要的作用

生物圈 地球表层生物及其生存环境的总称 生物及其生存环境 ①多数生物集中分布在大气圈、水圈与岩石圈很薄的接触带中;

②最活跃的圈层

地球外部圈层

*

请同学们将各外部圈层的名称填入下表:

岩石圈

水 圈

大气圈

生 物 圈

本节内容总结

即时训练

下图为地球圈层间的物质交换示意图。据此回答(1)~(2)题:

(1)图示圈层①②③④依次为( )

A.水圈、岩石圈、生物圈、大气圈

B.水圈、生物圈、岩石圈、大气圈

C.生物圈、水圈、岩石圈、大气圈

D.岩石圈、水圈、生物圈、大气圈

(2)“落红不是无情物,化作春泥更护花”反映的圈层关系是( )

A.①② B.②③

C.①③ D.③④

B

A

十年磨一件 范国雄(新浪微博: 高中地理课件/ 电话:15986495527 Q

1476360113

第一章 第四节

地球的圈层结构

THE RING STRUCTURE OF THE EARTH

十年磨一件 范国雄(新浪微博: 高中地理课件/ 电话:15986495527 Q

1476360113

学习目标

1.结合示意图,掌握地球的外部圈层结构,并能知道各圈层的主要特点。(区域认知)

2.依据地震波的传播特点,说明地球内部圈层的划分和结构特点。(综合思维)

3.结合实际案例,说明各圈层的相互关系,理解圈层之间的相互作用构成人类赖以生存的地理环境。(人地协调观)

*

思考!

地球到底是由什么物质构成的?这些物质以怎样的形态构成的球体?

最直接了当的方法:

开挖!

科拉超深钻井

科拉超深钻井是前苏联的钻井平台。二战之后,美苏两个超级大国进行了一场旷日持久的全面竞赛。1966年,美国率先开钻,但是由于工程难度太大以及花费巨大,就此搁浅。前苏联1970年开始钻探,1994年钻探深度达到了12千米,是当前世界上最深的钻井。后因难度太大经费不足停止钻井。

蓝鲸2号钻井平台

在《厉害了我的国》中介绍了我国的蓝鲸2号钻井平台,蓝鲸2号是全球最先进超深水双钻塔半潜式钻井平台,钻井深度可达15千米。

地球半径6371千米,我们目前所能研究的深度仅仅到达地球半径的0.2%。

当地震发生时,地下岩石受到强烈冲击,产生弹性震动,并以波的形式向四周传播,这种弹性波叫地震波。

地震波

地震波

纵波(P)

横波(S)

像按压弹簧一样引起地面上下颠簸震动。

地震波

纵波(P波)primary

传播较快,可在固态、液态、气态中传播。

像抖动绳子,引起地面水平(左右)晃动震动。

地震波

横波(S波)secondary

传播较慢,只可在固态中传播

*

地震波

质点震动方向与传播方向垂直的波

质点震动方向与传播方向一致的波

纵波(P)

横波(S)

分类 传播速度 所经物质状态 共同点

横波 较慢 固体 都随所通过物质的性质而改变

纵波 较快 固体、液体、气体

地震波

*

A. 先上下颠簸,后左右摇晃

B. 先左右摇晃,后上下颠簸

C. 纵波,上下颠簸

D. 横波,左右摇晃

某地地下30km处发生地震,这时

地面上的人会感觉到( )

附近的飞鸟和池塘里的游鱼会感觉到( )

思考

A

C

不连续面

地震时,震动以波的形式传开,而地震波在传播时速度不一,地震波发生突然变化的面叫不连续面。

接下来请根据下面科学家得到的实验数据,总结地震波经过两大不连续面时:波速的变化以及不连续面所在的深度。

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

3

6

9

12

15

深度:km

速度:km/s

33km

2900km

莫霍界面

古登堡界面

在地下33km处,横波和纵波的传播速度均加快。这个不连续面被叫做“莫霍界面”

在地下2900km处,纵波的传播速度陡然下降,横波则直接消失,不再传播。这个不连续面被叫做“古登堡界面”

不连续面

地幔

内核

地壳

地核

33km

2900km

莫霍界面

古登堡界面

不连续面

以莫霍界面和古登堡界面为界,将地球从外到内分为地壳、地幔、地核,三大部分。

名称 地下深度 两侧圈层

莫霍界面 33km 以上为地壳,以下为地幔

古登堡界面 2900km 以上为地幔,以下为地核

名称 地下深度 波速变化

莫霍界面 33km 纵、横波明显增加

古登堡界面 2900km 纵波突然下降,横波完全消失

地球的内部圈层结构

物质组成或状态发生了变化

在莫霍界面和古登堡界面,地震波波速突然变化说明了什么问题?

1

请推测地幔和地核的物质状态。(纵波能穿过固液气体,横波仅能通过固体)

2

地幔是固体,外核很可能是液体

地壳

33km

2900km

莫霍界面

古登堡界面

地幔

外核

内部圈层结构

地壳

33km

2900km

莫霍界面

古登堡界面

地壳

地壳是地球表面由固体岩石组成的坚硬外壳,位于莫霍界面之上。

地壳厚薄不一,海洋地壳薄,一般为5-10km;大陆地壳厚,有高达山脉的地方则更厚,最厚达70km。

内部圈层结构

地幔

33km

2900km

莫霍界面

古登堡界面

地幔

地幔位于莫霍界面和古登堡界面之间,占地球总体积的80%。

根据地震波的变化,将地幔分为上地幔和下地幔,上地幔的上部还存在一个软流层。

软流层温度很高,可以融化接触到的岩石,融化后的岩石缓慢流动。因此科学家推断,软流层是岩浆的主要发源地。

上地幔的顶部(软流层以上)和地壳都由坚硬的岩石构成,合称为岩石圈。(岩石圈=上地幔顶部+地壳)

内部圈层结构

地核

33km

2900km

莫霍界面

古登堡界面

地核

地核位于古登堡界面以下,主要有铁和镍组成,厚度最厚。

根据地震波的变化,将地核分为内核和外核两层。

外核是液态的金属物质,科学家认为,外核金属液体的运动形成了地球的磁场。

内核是一个密度极大的固体金属球,超强的压力将铁原子和镍原子紧紧积压在一起。

6370

5100

2900

900

80-400

33

0

软流层

上地幔

下地幔

地幔

外核

内核

地核

地壳

深度 /km

岩石圈

内部圈层结构

岩石圈:

地壳+上地幔顶部(软流层以上的上地幔)

莫霍界面

古登堡界面

圈层名称 特征 状态

地壳 1.由岩石组成的固体外壳

2.厚度不均,大洋薄,大陆厚

固态

不连续面:莫霍面 — 深度33km

不连续面:古登堡面 — 深度2900km

地幔

上地幔

下地幔

上地幔上部存在一个软流层

这里可能为岩浆的主要源地

固态

地核

外核

内核

固态

液态

外核为金属液体,运动形成磁场;内核为固体金属球

内部圈层结构

即时训练

(2021·广东东莞高一期末)北京时间2020年5月6日21时53分在印度尼西亚班达海发生7.2级地震,震源深度110千米。下图为地震波在地球内部传播速度和地球内部结构(①~④为地球内部圈层)示意图。据此回答(1)~(2)题:

(1)此次地震震源所在的圈层,在图中对应的数字是( )

A.① B.② C.③ D.④

(2)下列有关横波、纵波叙述正确的是( )

A.横波波速随深度的增加而减小

B.纵波波速随深度的增加而增大

C.横波在深约2 900千米处突然消失

D.纵波在深约2 900千米处突然消失

B

C

*

地球外部圈层之间相互联系、相互制约,形成了人类赖以生存和发展的自然环境。

气

大

圈

生

物

圈

圈

水

石

岩

圈

地球外部圈层

地球的外部圈层包括:大气圈、水圈、生物圈

*

大气圈

包围着地球,由气体和悬浮物组成的复杂系统

①大气圈笼罩着地球,使得地球上的温度变化和缓,同时提供了生物生存所必需的氧气。

②大气圈中的风、云、雨、雪等天气现象,与人类息息相关。

*

水圈

由地球表层水体构成的连续但不规则的圈层。

水是最活跃的自然环境要素之一,在地球表面物质迁移和能量转换中起着十分重要的作用,是人类和其他生物生存和发展所不可或缺的。

*

岩石圈

地壳和上地幔的顶部(软流层以上),由坚硬的岩石组成,合称为岩石圈。

岩石圈从岩石地表至软流层,包括整个地壳和上地幔的顶部。地壳厚度各处不一,大陆地壳较厚,高大山系地区的地壳更厚。

*

生物圈

地球表层生物及其生存环境的总称。

*

生物圈

地球表层生物及其生存环境的总称。

生物圈存在于大气圈(底部)、水圈(全部)、岩石圈(上部)

大气圈(底部)

水圈(全部)

岩石圈(上部)

生物从环境中获取物质和能量,同时也在促进太阳能转化、改变大气圈和水圈组成、改造地表形态等方面起着重要作用。

①组成成分特殊,唯一有生命存在的有机圈层,是最活跃的圈层。

②唯一不占有独立空间的圈层。

生物圈是地球外部圈层中的特殊存在

圈层名称 概念 组成 其他

大气圈 包裹地球的气体层 气体和悬浮物质,主要成分是氮气和氧气 ①厚度2 000—3 000千米;

②地球生命生存的基础条件

之一

水圈 由各种水体组成的外部圈层 由液态水、固态水和气态水组成,按存在位置和状态可分为海洋水、陆地水、大气水和生物水 ①连续但不规则的圈层;

②水圈里的水在地球表面物质迁移和能量转换中起着十分重要的作用

生物圈 地球表层生物及其生存环境的总称 生物及其生存环境 ①多数生物集中分布在大气圈、水圈与岩石圈很薄的接触带中;

②最活跃的圈层

地球外部圈层

*

请同学们将各外部圈层的名称填入下表:

岩石圈

水 圈

大气圈

生 物 圈

本节内容总结

即时训练

下图为地球圈层间的物质交换示意图。据此回答(1)~(2)题:

(1)图示圈层①②③④依次为( )

A.水圈、岩石圈、生物圈、大气圈

B.水圈、生物圈、岩石圈、大气圈

C.生物圈、水圈、岩石圈、大气圈

D.岩石圈、水圈、生物圈、大气圈

(2)“落红不是无情物,化作春泥更护花”反映的圈层关系是( )

A.①② B.②③

C.①③ D.③④

B

A

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里