人教版高中地理必修第一册第五章植被与土壤5.1植被(第1课时 植被与环境)教学课件(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中地理必修第一册第五章植被与土壤5.1植被(第1课时 植被与环境)教学课件(共31张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 34.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-07-23 23:08:00 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

2019

新课标人教版

第五章 植被与土壤

第一节 植被(第1课时)

第一节 植被

1.了解植被的概念和分类。

2.运用图文资料,说明植被与自然环境的关系。

3.通过实地调查或观看影像,体会珍惜爱护天然植被、因地制宜营造人工植被的重要性。

课程标准

学习目标

通过野外观察或运用视频、图像,识别主要植被,说明其与自然环境的关系。

情境导入:

2017年8月中旬,智利北部最大沙漠阿塔卡马沙漠出现罕见的降水。之后奇迹出现了,曾经的不毛之地,遍地野花绽放,俨然称为花的海洋。

这平常几乎看不到植物的“死亡之地”,为什么短时间变成花的海洋?

其他沙漠中会出现类似的现象吗?

一、植被与环境:

1.什么是植被?

2.植被有哪些类型?如何识别它们?

3.植被与自然环境有怎样的关系?

阅读教材82—83页,结合所需知识,思考以下问题:

一、植被与环境:

1、概念

自然界成群生长的各种植物的整体,称为植被。

植被是植物组合,其内部结构具有一定的规律性;

植被的空间分布有规律性;

植被是指植物的整体,并是地表景观的重要组成部分。

含义

思考1:植被和植物一样吗?

思考2:“只见树木不见森林”,这里的树木和森林的含义一样吗?

不一样,植物是独立生长的个体,植被是成群生长的整体

不一样,树木表示的是植物,森林表示的是植被。

一、植被与环境:

2、分类

(1)自然植被:天然形成的植被,如森林、草原、荒漠等

塔克拉玛干荒漠

内蒙古大草原

亚马孙热带雨林

一、植被与环境:

(2)人工植被:人工栽培、经营、管理的植被,如人工草场、 经济林、花园等。

人工花卉

人工草场

经济林

2、分类

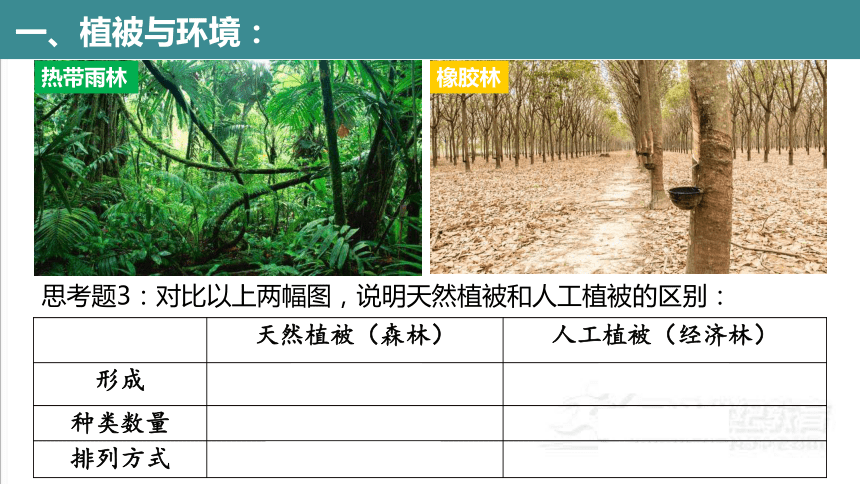

一、植被与环境:

天然植被(森林) 人工植被(经济林)

形成 天然形成 人工种植

种类数量 物种丰富 物种单一

排列方式 排列方式复杂 排列整齐

思考题3:对比以上两幅图,说明天然植被和人工植被的区别:

热带雨林

橡胶林

一、植被与环境:

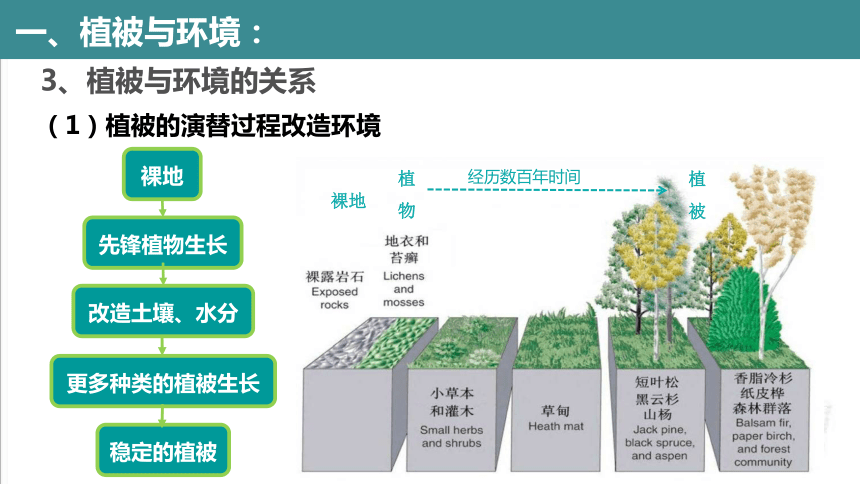

3、植被与环境的关系

(1)植被的演替过程改造环境

裸地

先锋植物生长

改造土壤、水分

更多种类的植被生长

稳定的植被

裸地

植物

植被

经历数百年时间

一、植被与环境:

问题探究1:结合所学知识,说明植被对大气的影响;

调节大气成分,固碳释氧,增加大气湿度,调节局地气候;

吸烟滞尘,净化空气。

一、植被与环境:

问题探究2:结合图片和所学知识,说明植被对土壤的影响;

增加肥力:植被残体被分解可以增加土壤的有机质含量。

固土:植被根系可以固定土壤,减少土壤流失和侵蚀。

保持水分:植被可以涵养水源,增加下渗,改善土壤的水分条件。

一、植被与环境:

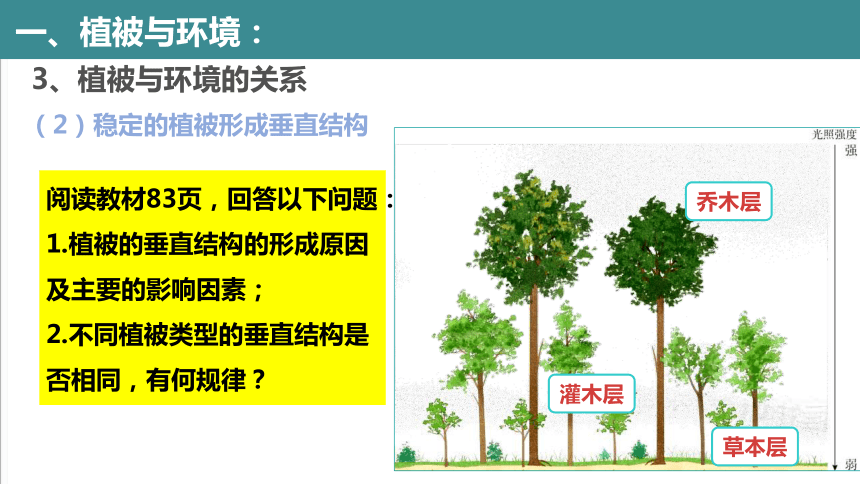

3、植被与环境的关系

(2)稳定的植被形成垂直结构

乔木层

灌木层

草本层

阅读教材83页,回答以下问题:

1.植被的垂直结构的形成原因及主要的影响因素;

2.不同植被类型的垂直结构是否相同,有何规律?

一、植被与环境:

(2)稳定的植被形成垂直结构

成因:不同种类的植物群体,通过争夺阳光的生存竞争,占据一定的垂直空间,从而形成分层明显的垂直结构。

影响因素:光照

3、植被与环境的关系

草本层

灌木层

乔木层

越往上,阳光越充足

亚寒带针叶林的垂直结构

热带雨林的垂直结构

读图回答:热带雨林和亚寒带针叶林的垂直结构哪种更复杂?为什么?

规律:一般而言,气温越高、降水量越多的地方,植被高度越大,植物种的数量越多,垂直结构越丰富。

乔木:树身高大的树木,由根部发生独立的主干,树干和树冠有明显区分。

灌木:树身矮小,没有明显主干,近地面处就生出许多枝条或为丛生的状态。

拓展延伸:乔木、灌木、草本植被的特点

草本植物:植物体木质部分不发达,茎多汁,较柔软。分一年生、多年生。

一、植被与环境:

规律:由热带植被演变为亚热带、温带、亚寒带、寒带植被。

影响因素:太阳辐射

规律:由沿海向内陆,植被由森林演变为草原、荒漠。

影响因素:降水

问题探究3:结合右图和所学知识,分析植被的分布规律及影响因素;

由赤道向两极植被的变化

由沿海向内陆植被的变化

一、植被与环境:

植被与环境

温带落叶阔叶林

热带雨林

亚寒带针叶林

塔克拉玛干大沙漠

阿拉善戈壁

锡林郭勒草原

大兴安岭

荒漠

荒漠草原

草原

降水量 <200mm 200—400mm 400—600mm

温落阔

400mm

年降水量

200

50

一、植被与环境:

规律:从山麓到山顶,由于水、热条件的变化,形成了垂直分布的植被带。

影响因素:水热状况。

由山麓到山顶植被的变化

阳坡热量好,阴坡热量差;

迎风坡水分好,背风坡水分差;

海拔越低热量条件越好;

土壤的水热条件越好,植被越好

一、植被与环境:

问题探究4:天然植被对环境的适应性;

仙人掌

骆驼刺

思考:仙人掌和骆驼刺都是生长在干旱地区的植被,结合图片说明旱生植被的特点及与环境的关系。

叶子很小,有的退化成细刺,以减少水分蒸腾;

根系发达的,以便从土壤的深处或广大面积的土壤中吸收水分。

【活动】分析红树林植物特征的环境适应性

红树林因由红树科植物组成而得名,主要分布在亚热带淤泥深厚的潮间带,多见于海湾或河口地区。

【活动】分析红树林植物特征的环境适应性

1.针对红树林植物的特点,分别说明其适应的环境特点。

○支柱根和板状根。红树林发育着密集的支柱根,支柱根自树干基部生出,逐渐下伸,最后插入土中,形成弓状的稳固支架,纵横交错,高度过人。有些树种发育明显的板状根,高30--50厘米。

○呼吸根。红树林发育各种形状的凸出地面的呼吸根。呼吸根的外表有粗大的皮孔,便于通气,内有海绵状的通气组织,可贮藏空气。呼吸根具有很强的再生能力。

适应和防止海浪冲击

适应周期性缺氧,缺氧时能正常呼吸

【活动】分析红树林植物特征的环境适应性

1.针对红树林植物的特点,分别说明其适应的环境特点。

○“胎生”。红树科植物的种子在还没有离开母树的果实时就开始萌发,长出绿色棒状的胚轴,长13—30厘米,下端粗大,顶端渐尖,到一定时候便和果实一起下落或脱离果实坠入淤泥中,数小时内即可扎根,生长成为独立的植株。胚轴组织疏松,含有空气,可长期漂浮海上而不失生命力。

○ 发育可排盐分的腺体。

适应海滩和海流,增强生存能力。

适应海水浸泡,利于排盐

【活动】分析红树林植物特征的环境适应性

2、说明红树林对所在海岸地区生态环境的意义。

①净化海水、防风消浪

②固岸护堤、促淤保滩

③为动物提供觅食栖息、生产繁殖的场所(保护生物多样性)

④科研、教育、生态旅游;

⑤红树林是最具特色的湿地生态系统,兼有陆地和海洋生态特性。

归纳总结:植物形态与地理环境的关系

植被形态

环境

依赖、适应

指示

植被分布

影响

植物

改造

光照

热量

水分

水热状况

植被形成垂直结构

植被从赤道向两级变化

植被由森林向草原、荒漠变化

植被由山麓到山顶的垂直变化

改善土壤肥力状况,促进土壤的形成

涵养水源,保持水土,防风固沙

植被改造大气圈、水圈,促进土壤的形成

一、植被与环境:

天然植被“具有适应当地环境的特征”,我们营造人工植被需要注意什么问题?

读图思考,为什么在沙漠中大多种梭梭树?

鳞片状叶片:叶子退化成为极小的鳞片状,减少水分蒸腾

发达根系:根系发达,较深、长,充分吸收地下水、防风固沙

一、植被与环境:

【本课小结】

植被

概念

自然界成群生长的各种植物的整体

分类

自然植被

人工植被

植被与环境的关系

植被的演替过程改造环境

稳定的植被形成垂直结构

天然植被分布的规律性和对环境的适应性

课堂检测

下图示意1950~2020年东北地区不同高程段内的林地面积变化。完成下面小题。

1.据图可知,东北地区最适宜营林的高度是( )

A.100米以下 B.300~400米

C.500~700米 D.1000米左右

C

【解析】由图可知,东北地区海拔500~700米之间林地面积分布最大,故最适宜营林的高度是500~700米,C正确,ABD排除,故选C。

课堂检测

下图示意1950~2020年东北地区不同高程段内的林地面积变化。完成下面小题。

2.东北地区1200米以上林地面积在1950~2020年间没有变化,最可能是因为1200米以上( )

A.地形崎岖 B.降水过多

C.风力过大 D.热量不足

【解析】由图可知,东北地区海拔1200米以上一直都没有林地分布,说明其环境不适合森林生长,影响森林生长的因素中,与高度直接相关的是热量,结合当地纬度较高,推测是因东北地区1200米以上海拔高,热量不足,无法发育森林,D正确;

D

课堂检测

下图示意1950~2020年东北地区不同高程段内的林地面积变化。完成下面小题。

3.推测1950年前森林砍伐较严重的区域主要集中在( )

A.河流沿岸 B.聚落周边

C.山地陡坡 D.丘陵缓坡

B

【解析】高程300米以下地区的降水、光照和温度较为适宜,森林生长条件优越,但原有林地少,新增林地大都集中在较低高程的区域,说明低海拔地区历史上毁林开荒、乱砍滥伐现象严重。在区域发展过程中,聚落周边的森林会因为房屋建设、开荒樵采等原因,首先遭到砍伐,森林覆盖率最低。综上所述,1950年前森林砍伐较严重的区域主要集中在聚落周边,而不是河流沿岸、山地陡坡和丘陵缓坡,B正确,ACD错误,故选B。

2019

新课标人教版

第五章 植被与土壤

第一节 植被(第1课时)

第一节 植被

1.了解植被的概念和分类。

2.运用图文资料,说明植被与自然环境的关系。

3.通过实地调查或观看影像,体会珍惜爱护天然植被、因地制宜营造人工植被的重要性。

课程标准

学习目标

通过野外观察或运用视频、图像,识别主要植被,说明其与自然环境的关系。

情境导入:

2017年8月中旬,智利北部最大沙漠阿塔卡马沙漠出现罕见的降水。之后奇迹出现了,曾经的不毛之地,遍地野花绽放,俨然称为花的海洋。

这平常几乎看不到植物的“死亡之地”,为什么短时间变成花的海洋?

其他沙漠中会出现类似的现象吗?

一、植被与环境:

1.什么是植被?

2.植被有哪些类型?如何识别它们?

3.植被与自然环境有怎样的关系?

阅读教材82—83页,结合所需知识,思考以下问题:

一、植被与环境:

1、概念

自然界成群生长的各种植物的整体,称为植被。

植被是植物组合,其内部结构具有一定的规律性;

植被的空间分布有规律性;

植被是指植物的整体,并是地表景观的重要组成部分。

含义

思考1:植被和植物一样吗?

思考2:“只见树木不见森林”,这里的树木和森林的含义一样吗?

不一样,植物是独立生长的个体,植被是成群生长的整体

不一样,树木表示的是植物,森林表示的是植被。

一、植被与环境:

2、分类

(1)自然植被:天然形成的植被,如森林、草原、荒漠等

塔克拉玛干荒漠

内蒙古大草原

亚马孙热带雨林

一、植被与环境:

(2)人工植被:人工栽培、经营、管理的植被,如人工草场、 经济林、花园等。

人工花卉

人工草场

经济林

2、分类

一、植被与环境:

天然植被(森林) 人工植被(经济林)

形成 天然形成 人工种植

种类数量 物种丰富 物种单一

排列方式 排列方式复杂 排列整齐

思考题3:对比以上两幅图,说明天然植被和人工植被的区别:

热带雨林

橡胶林

一、植被与环境:

3、植被与环境的关系

(1)植被的演替过程改造环境

裸地

先锋植物生长

改造土壤、水分

更多种类的植被生长

稳定的植被

裸地

植物

植被

经历数百年时间

一、植被与环境:

问题探究1:结合所学知识,说明植被对大气的影响;

调节大气成分,固碳释氧,增加大气湿度,调节局地气候;

吸烟滞尘,净化空气。

一、植被与环境:

问题探究2:结合图片和所学知识,说明植被对土壤的影响;

增加肥力:植被残体被分解可以增加土壤的有机质含量。

固土:植被根系可以固定土壤,减少土壤流失和侵蚀。

保持水分:植被可以涵养水源,增加下渗,改善土壤的水分条件。

一、植被与环境:

3、植被与环境的关系

(2)稳定的植被形成垂直结构

乔木层

灌木层

草本层

阅读教材83页,回答以下问题:

1.植被的垂直结构的形成原因及主要的影响因素;

2.不同植被类型的垂直结构是否相同,有何规律?

一、植被与环境:

(2)稳定的植被形成垂直结构

成因:不同种类的植物群体,通过争夺阳光的生存竞争,占据一定的垂直空间,从而形成分层明显的垂直结构。

影响因素:光照

3、植被与环境的关系

草本层

灌木层

乔木层

越往上,阳光越充足

亚寒带针叶林的垂直结构

热带雨林的垂直结构

读图回答:热带雨林和亚寒带针叶林的垂直结构哪种更复杂?为什么?

规律:一般而言,气温越高、降水量越多的地方,植被高度越大,植物种的数量越多,垂直结构越丰富。

乔木:树身高大的树木,由根部发生独立的主干,树干和树冠有明显区分。

灌木:树身矮小,没有明显主干,近地面处就生出许多枝条或为丛生的状态。

拓展延伸:乔木、灌木、草本植被的特点

草本植物:植物体木质部分不发达,茎多汁,较柔软。分一年生、多年生。

一、植被与环境:

规律:由热带植被演变为亚热带、温带、亚寒带、寒带植被。

影响因素:太阳辐射

规律:由沿海向内陆,植被由森林演变为草原、荒漠。

影响因素:降水

问题探究3:结合右图和所学知识,分析植被的分布规律及影响因素;

由赤道向两极植被的变化

由沿海向内陆植被的变化

一、植被与环境:

植被与环境

温带落叶阔叶林

热带雨林

亚寒带针叶林

塔克拉玛干大沙漠

阿拉善戈壁

锡林郭勒草原

大兴安岭

荒漠

荒漠草原

草原

降水量 <200mm 200—400mm 400—600mm

温落阔

400mm

年降水量

200

50

一、植被与环境:

规律:从山麓到山顶,由于水、热条件的变化,形成了垂直分布的植被带。

影响因素:水热状况。

由山麓到山顶植被的变化

阳坡热量好,阴坡热量差;

迎风坡水分好,背风坡水分差;

海拔越低热量条件越好;

土壤的水热条件越好,植被越好

一、植被与环境:

问题探究4:天然植被对环境的适应性;

仙人掌

骆驼刺

思考:仙人掌和骆驼刺都是生长在干旱地区的植被,结合图片说明旱生植被的特点及与环境的关系。

叶子很小,有的退化成细刺,以减少水分蒸腾;

根系发达的,以便从土壤的深处或广大面积的土壤中吸收水分。

【活动】分析红树林植物特征的环境适应性

红树林因由红树科植物组成而得名,主要分布在亚热带淤泥深厚的潮间带,多见于海湾或河口地区。

【活动】分析红树林植物特征的环境适应性

1.针对红树林植物的特点,分别说明其适应的环境特点。

○支柱根和板状根。红树林发育着密集的支柱根,支柱根自树干基部生出,逐渐下伸,最后插入土中,形成弓状的稳固支架,纵横交错,高度过人。有些树种发育明显的板状根,高30--50厘米。

○呼吸根。红树林发育各种形状的凸出地面的呼吸根。呼吸根的外表有粗大的皮孔,便于通气,内有海绵状的通气组织,可贮藏空气。呼吸根具有很强的再生能力。

适应和防止海浪冲击

适应周期性缺氧,缺氧时能正常呼吸

【活动】分析红树林植物特征的环境适应性

1.针对红树林植物的特点,分别说明其适应的环境特点。

○“胎生”。红树科植物的种子在还没有离开母树的果实时就开始萌发,长出绿色棒状的胚轴,长13—30厘米,下端粗大,顶端渐尖,到一定时候便和果实一起下落或脱离果实坠入淤泥中,数小时内即可扎根,生长成为独立的植株。胚轴组织疏松,含有空气,可长期漂浮海上而不失生命力。

○ 发育可排盐分的腺体。

适应海滩和海流,增强生存能力。

适应海水浸泡,利于排盐

【活动】分析红树林植物特征的环境适应性

2、说明红树林对所在海岸地区生态环境的意义。

①净化海水、防风消浪

②固岸护堤、促淤保滩

③为动物提供觅食栖息、生产繁殖的场所(保护生物多样性)

④科研、教育、生态旅游;

⑤红树林是最具特色的湿地生态系统,兼有陆地和海洋生态特性。

归纳总结:植物形态与地理环境的关系

植被形态

环境

依赖、适应

指示

植被分布

影响

植物

改造

光照

热量

水分

水热状况

植被形成垂直结构

植被从赤道向两级变化

植被由森林向草原、荒漠变化

植被由山麓到山顶的垂直变化

改善土壤肥力状况,促进土壤的形成

涵养水源,保持水土,防风固沙

植被改造大气圈、水圈,促进土壤的形成

一、植被与环境:

天然植被“具有适应当地环境的特征”,我们营造人工植被需要注意什么问题?

读图思考,为什么在沙漠中大多种梭梭树?

鳞片状叶片:叶子退化成为极小的鳞片状,减少水分蒸腾

发达根系:根系发达,较深、长,充分吸收地下水、防风固沙

一、植被与环境:

【本课小结】

植被

概念

自然界成群生长的各种植物的整体

分类

自然植被

人工植被

植被与环境的关系

植被的演替过程改造环境

稳定的植被形成垂直结构

天然植被分布的规律性和对环境的适应性

课堂检测

下图示意1950~2020年东北地区不同高程段内的林地面积变化。完成下面小题。

1.据图可知,东北地区最适宜营林的高度是( )

A.100米以下 B.300~400米

C.500~700米 D.1000米左右

C

【解析】由图可知,东北地区海拔500~700米之间林地面积分布最大,故最适宜营林的高度是500~700米,C正确,ABD排除,故选C。

课堂检测

下图示意1950~2020年东北地区不同高程段内的林地面积变化。完成下面小题。

2.东北地区1200米以上林地面积在1950~2020年间没有变化,最可能是因为1200米以上( )

A.地形崎岖 B.降水过多

C.风力过大 D.热量不足

【解析】由图可知,东北地区海拔1200米以上一直都没有林地分布,说明其环境不适合森林生长,影响森林生长的因素中,与高度直接相关的是热量,结合当地纬度较高,推测是因东北地区1200米以上海拔高,热量不足,无法发育森林,D正确;

D

课堂检测

下图示意1950~2020年东北地区不同高程段内的林地面积变化。完成下面小题。

3.推测1950年前森林砍伐较严重的区域主要集中在( )

A.河流沿岸 B.聚落周边

C.山地陡坡 D.丘陵缓坡

B

【解析】高程300米以下地区的降水、光照和温度较为适宜,森林生长条件优越,但原有林地少,新增林地大都集中在较低高程的区域,说明低海拔地区历史上毁林开荒、乱砍滥伐现象严重。在区域发展过程中,聚落周边的森林会因为房屋建设、开荒樵采等原因,首先遭到砍伐,森林覆盖率最低。综上所述,1950年前森林砍伐较严重的区域主要集中在聚落周边,而不是河流沿岸、山地陡坡和丘陵缓坡,B正确,ACD错误,故选B。

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里