第17课 挽救民族危亡的斗争 课件(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 第17课 挽救民族危亡的斗争 课件(共34张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 23.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-22 10:59:45 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

梁启超1911年游春帆楼题诗:第17课 挽救民族危亡的斗争

“日本非常之进步足以使我国觉醒。我国长夜之梦,将因日本的打击而破灭,由此大步进入醒悟之阶段”。

——李鸿章

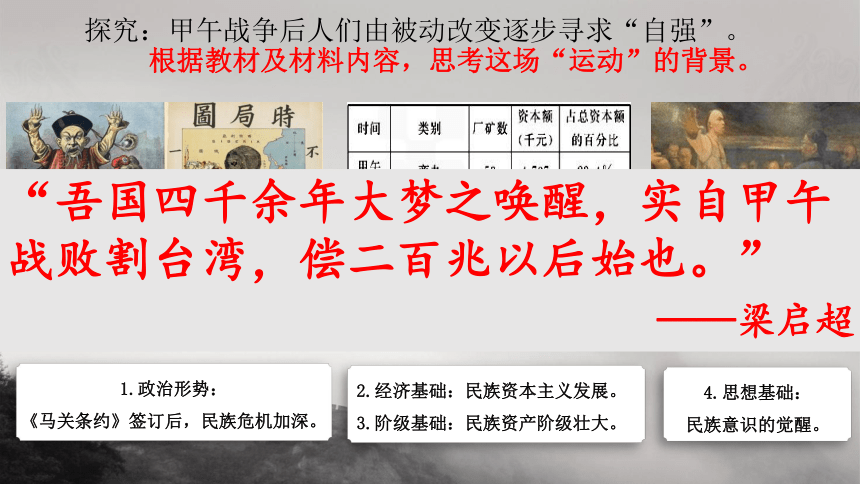

1.政治形势:

《马关条约》签订后,民族危机加深。

探究:甲午战争后人们由被动改变逐步寻求“自强”。

根据教材及材料内容,思考这场“运动”的背景。

2.经济基础:民族资本主义发展。

3.阶级基础:民族资产阶级壮大。

4.思想基础:

民族意识的觉醒。

“吾国四千余年大梦之唤醒,实自甲午战败割台湾,偿二百兆以后始也。”

——梁启超

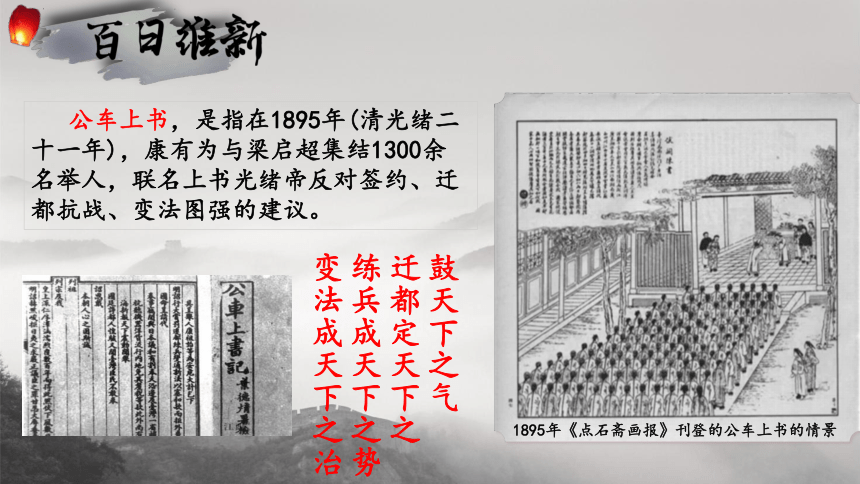

公车上书,是指在1895年(清光绪二十一年),康有为与梁启超集结1300余名举人,联名上书光绪帝反对签约、迁都抗战、变法图强的建议。

1895年《点石斋画报》刊登的公车上书的情景

鼓天下之气

迁都定天下之

练兵成天下之势

变法成天下之治

能变则全,不变则亡;全变则强,小变仍亡。

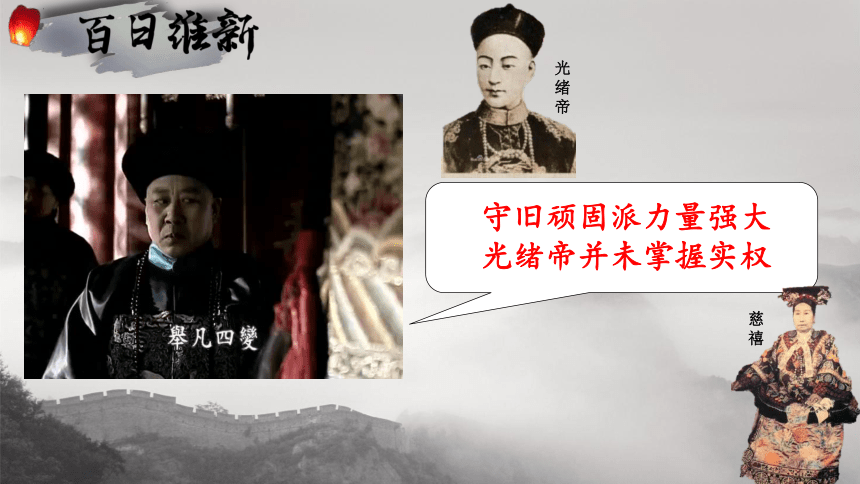

守旧顽固派力量强大

光绪帝并未掌握实权

光绪帝

慈禧

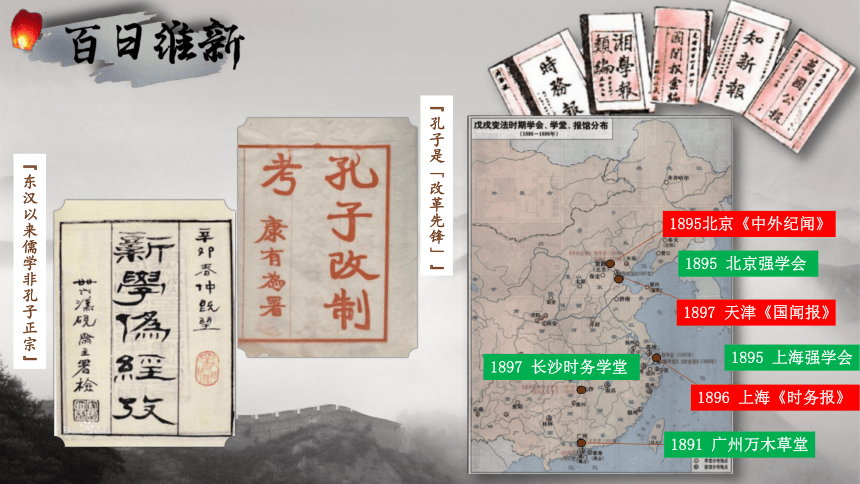

1895 北京强学会

1895 上海强学会

1897 长沙时务学堂

1891 广州万木草堂

1895北京《中外纪闻》

1897 天津《国闻报》

1896 上海《时务报》

“东汉以来儒学非孔子正宗”

“孔子是‘改革先锋’”

朕惟国是不定,则号令不行……用特明白宣示,嗣后中外大小诸臣,自王公以及士庶,各宜努力向上,发愤为雄,以圣贤义理之学,植其根本,又须博采西学之切于时务者,实力讲求,以救空疏迂谬之弊。…

——1898年6月11日《明定国是诏》

1898年6月11日,光绪皇帝在维新派推动下,颁布“明定国是”诏书。

(1)开始

一、广兴会议,万机决于公论;二、上下一心,大展经纶;

三、官武一途,以至庶民,各遂其志,务使人心不倦;

四、破旧来之陋习,基天地之公道;

五、求知识于世界,大振皇基。

——明治维新:《五条誓文》

思考:戊戌变法和明治维新“指导思想”有何不同?

鼓天下之气——变法之始

鼓天下之气——变法之程

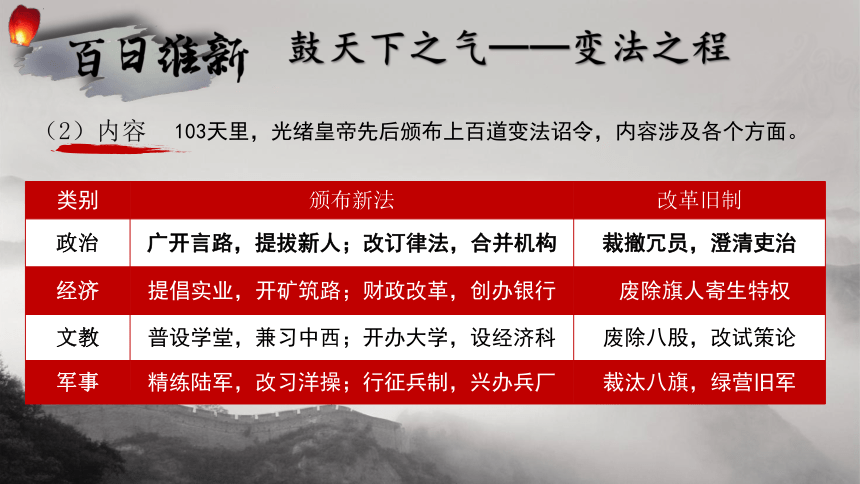

103天里,光绪皇帝先后颁布上百道变法诏令,内容涉及各个方面。

(2)内容

类别 颁布新法 改革旧制

政治 广开言路,提拔新人;改订律法,合并机构 裁撤冗员,澄清吏治

经济 提倡实业,开矿筑路;财政改革,创办银行 废除旗人寄生特权

文教 普设学堂,兼习中西;开办大学,设经济科 废除八股,改试策论

军事 精练陆军,改习洋操;行征兵制,兴办兵厂 裁汰八旗,绿营旧军

1898年9月,慈禧发动戊戌政变,变法失败。

1898年9月28日,在北京宣武门外的菜市口刑场,谭嗣同、林旭、杨深秀、刘光第、杨锐和康广仁六人英勇就义,史称“戊戌六君子”。

变法期间改革措施均被废除,仅保留京师大学堂。

惜百日而败——变法之败

由学习西方器物技术深入到制度变革;

将挽救民族危机和实现近代化相结合。

惜百日而败——变法反思

戊戌变法在中国历史上第一次提出了由传统走向现代的系统方案。……倡导博爱、平等、自由、人权。这些思想观念并没有因戊戌变法的失败而失去其影响,相反,更加深入人心。……构成了中国现代化的逻辑起点。

——颜炳罡《戊戌变法与中国现代化进程》

是资产阶级挽救危局尝试

推动民族资本主义发展和新思想的传播,冲击旧式官僚体制。

资产阶级改良的道路在中国走不通

1898年的改革是一次大胆的尝试,中国学者在统治最高层对政府进行全面的现代化改革,这是他们面对西方的威胁做出的勇敢回应。维新失败后,主动权转移到一个具有传统形式之神秘社团领导下的群众运动之中。

——费正清《中国:传统与变迁》

《马关条约》

瓜分狂潮

民族矛盾,冲突加剧

德国

强占胶州湾

山东

反洋教斗争

义和团运动之因

满洲奉天教堂惨案

《小日报(副刊)》

西方势力深入中国城市、乡村后引发了一系列冲突,反洋教斗争的兴起

义和团运动特点

爱国、反帝、盲目排外

德国驻华公使克林德男爵被义和团杀害

《小日报(副刊)》

一群比利时人在距离天津城几公里的地方与包围他们的义和团激战

《梅斯插图报》

事件最终演变为国际军事冲突,约有45,000名八国联军以及剿灭拳乱的清廷军队与义和团拳民对战。

思考:从材料中能得到义和团运动的哪些信息?

义和团毁坏车站和铁轨《朝圣者报》

阅读教材,了解义和团兴起、发展、高潮及败亡的过程。

1900年5月,英、美、法、德、俄、日、奥匈、意八国决定联合出兵镇压义和团。

6月,义和团和清军奋起投入天津保卫战。7月8月,天津陷落、北京失陷。

1901年9月,清政府被迫与11国签订丧权辱国的《辛丑条约》。

1.直接原因:镇压义和团运动 2.根本原因:为进一步侵略瓜分中国,维护在华利益

每一次齐射之后,我们都听到了刺耳的号叫声,只见红灯掉落了,溃散了,熄灭了。但是民团仍然挥舞着大刀长矛,向车站前进……一排子弹射过去,大旗倒下了,又举了起来,接着又倒了下去。

——《八国联军目击记》

北京被占领以后,八国联军统帅、德军元帅瓦德西特许士兵公开抢劫三天,以后各国军队又抢劫多日

八国联军占领北京以后,继续进攻了保定、易县、永清、张家口、山海关、娘女关等地,沙皇俄国出动17万军队侵占了东北,八国联军在各地烧杀抢掠,把城市乡村变成一片废墟。

铁骑踏破京门——侵华的微观视角

微观视角一

瓦德西在紫禁城前阅兵

“无论何物,只要是值钱的东西,全部抢夺一空,抢不走的,就地破坏掉!”

铁骑踏破京门——侵华的微观视角

微观视角二

京官讨好洋人,用轿子敬送锦旗。

八国联军攻入城后,留在京城的官员也没有闲下来。

图中京官为了讨好这些洋人,把早已准备好的锦旗,用两台轿子送到联军的手中。

铁骑踏破京门——侵华的微观视角

微观视角三

被众人绑去准备斩首的清廷官员。

城中的百姓也不甘落后,他们把当时留在城中还在抵抗的清军官员抓了起来,送到洋人手中听候处置。

铁骑踏破京门

微观视角四

为侵略者劳动的中国人

图为1900年八国联军刚刚在天津上岸时,美军为了节约人力,在岸边雇佣了大量的清朝男性帮助他们运送物资,而给他们的酬劳仅仅是每天20美分的工资。但即使是这样,每天前来搬运的人却络绎不绝,他们也许并不知道自己的所作所为是在害自己的国家。

铁骑踏破京门

微观视角五

八国联军在天津缴获的清军炮弹

图为八国联军在天津所缴获的清军炮弹。通过照片可以看出当时清军已有较为良好的装备,经洋务运动后,清朝的军事实力在短时间内极大增长,但碍于腐败懦弱的清政府,强大的军事实力发挥不了应有作用。

铁骑踏破京门

微观视角六

被联军所残忍杀害的中国百姓尸体

1900年8月14日北京城沦陷后,八国联军在城内杀人放火,奸淫掳掠,所到之处寸草不生,无辜百姓惨死枪下,从紫荆城到圆明园,大量稀世文物失去踪迹,给当时的国家和人民带来空前绝后的巨大灾难。

思考:材料中对义和团的评价有何不同?为何不同?

材料一:“吾人对于中国群众,不能视为已成衰弱或已失德性之人,彼等在实际上,尚含有无限蓬勃生气。”“无论欧美日本各国,皆无此脑力与兵力可以统治此天下生灵四分之一……故瓜分一事,实为下策。

——八国联军的统帅瓦德西

材料二:义和团运动的基本诉求是仇外和排外,具有强烈的反文明色彩,对在华的"文明人"尤其是被困在北京使馆的人员构成生命威胁:联军对华军事行动不是侵略战争,而是一场"文明"的战争,是一次带有英雄主义色彩的解救在华被困"文明人"的军事远征。

——《美国战争部截止1900年6月30日财政年度报告》

义和团运动评价

本年夏间,拳匪构乱,开衅友邦。朕奉慈驾西巡,京师云扰。迭命庆亲王奕劻、大学士李鸿章作为全权大臣,便宜行事,与各国使臣止兵议款。……量中华之物力,结与国之欢心。

——上谕(1901年2月14日)

材料一:

6月21日朝廷宣战之时,东南部的省级官员——广东李鸿章、南京刘坤一、武汉张之洞和山东袁世凯——致拒绝承认其有效性,坚持认为它是一个乱命、未经皇室适当授权的非法诏令.....长江流域总督张之洞和刘坤一与上海的外国领事达成一项非正式的协定,大意是:作为省里的最高权威,他们将保护外国人的生命和财产,并在他们的管辖区内镇压拳民。——徐中约《中国近代史》

思考:这项非正式的协定是什么?有什么意义?

南方各省督抚实行“东南互保”

中央权威的式微与地方势力的扩张(湘淮系官僚集团崛起→东南互保→辛亥革命)

南方许多地区免于战火

严重动摇了清政府统治的根基

1901 年9 月7 日,清政府与组成联军的8 国及西、荷、比3 国共11 国签订

条约全称:“中国与十一国关于赔偿1900年动乱的最后协定”这一条约在西方也被简称为“拳乱协定”

中国半殖民地半封建社会完全形成

《辛丑条约》附款第一条就是让清政府为“克大臣”在其遇难处建立牌坊一座,此即“克林德碑”。1918年,克林德碑改名名为“公理战胜碑”,1952年改为“保卫和平碑”。

源于庚款办学的清华大学第一批留美生

权利之丧失既多,体面亦可谓丧失净尽了。…而孝钦后自回銮以后,排外变而为媚外;前此之力阻变革者,至此则变为貌行新政,以敷衍国民。宫廷之中,骄奢淫佚,朝廷之上,昏庸泄沓如故。满清政府至此,遂无可维持,而中国国民,乃不得不自起而谋政治的解决。

——吕思勉

?

“量中华之物力,结与国之欢心。”

——慈禧

“美国人没资格居高临下对中国说话,中国人不吃这一套。”

——杨洁篪

换了人间!

课堂小结

挽救民族危亡的斗争

戊戌维新运动(1898.6-9)

义和团运动兴起(1898-1900)

公车上书(1895)

序幕

八国联军侵华战争(1900-1901)

借口

《辛丑条约》(1901)

东南互保

完全沦为半殖半封社会

资产阶级维新派

农民阶级

背景篇:甲午战败

瓜分狂潮

过程篇:上层改良

下层革命

结果篇:庚子国变

半殖半封

梁启超1911年游春帆楼题诗:第17课 挽救民族危亡的斗争

“日本非常之进步足以使我国觉醒。我国长夜之梦,将因日本的打击而破灭,由此大步进入醒悟之阶段”。

——李鸿章

1.政治形势:

《马关条约》签订后,民族危机加深。

探究:甲午战争后人们由被动改变逐步寻求“自强”。

根据教材及材料内容,思考这场“运动”的背景。

2.经济基础:民族资本主义发展。

3.阶级基础:民族资产阶级壮大。

4.思想基础:

民族意识的觉醒。

“吾国四千余年大梦之唤醒,实自甲午战败割台湾,偿二百兆以后始也。”

——梁启超

公车上书,是指在1895年(清光绪二十一年),康有为与梁启超集结1300余名举人,联名上书光绪帝反对签约、迁都抗战、变法图强的建议。

1895年《点石斋画报》刊登的公车上书的情景

鼓天下之气

迁都定天下之

练兵成天下之势

变法成天下之治

能变则全,不变则亡;全变则强,小变仍亡。

守旧顽固派力量强大

光绪帝并未掌握实权

光绪帝

慈禧

1895 北京强学会

1895 上海强学会

1897 长沙时务学堂

1891 广州万木草堂

1895北京《中外纪闻》

1897 天津《国闻报》

1896 上海《时务报》

“东汉以来儒学非孔子正宗”

“孔子是‘改革先锋’”

朕惟国是不定,则号令不行……用特明白宣示,嗣后中外大小诸臣,自王公以及士庶,各宜努力向上,发愤为雄,以圣贤义理之学,植其根本,又须博采西学之切于时务者,实力讲求,以救空疏迂谬之弊。…

——1898年6月11日《明定国是诏》

1898年6月11日,光绪皇帝在维新派推动下,颁布“明定国是”诏书。

(1)开始

一、广兴会议,万机决于公论;二、上下一心,大展经纶;

三、官武一途,以至庶民,各遂其志,务使人心不倦;

四、破旧来之陋习,基天地之公道;

五、求知识于世界,大振皇基。

——明治维新:《五条誓文》

思考:戊戌变法和明治维新“指导思想”有何不同?

鼓天下之气——变法之始

鼓天下之气——变法之程

103天里,光绪皇帝先后颁布上百道变法诏令,内容涉及各个方面。

(2)内容

类别 颁布新法 改革旧制

政治 广开言路,提拔新人;改订律法,合并机构 裁撤冗员,澄清吏治

经济 提倡实业,开矿筑路;财政改革,创办银行 废除旗人寄生特权

文教 普设学堂,兼习中西;开办大学,设经济科 废除八股,改试策论

军事 精练陆军,改习洋操;行征兵制,兴办兵厂 裁汰八旗,绿营旧军

1898年9月,慈禧发动戊戌政变,变法失败。

1898年9月28日,在北京宣武门外的菜市口刑场,谭嗣同、林旭、杨深秀、刘光第、杨锐和康广仁六人英勇就义,史称“戊戌六君子”。

变法期间改革措施均被废除,仅保留京师大学堂。

惜百日而败——变法之败

由学习西方器物技术深入到制度变革;

将挽救民族危机和实现近代化相结合。

惜百日而败——变法反思

戊戌变法在中国历史上第一次提出了由传统走向现代的系统方案。……倡导博爱、平等、自由、人权。这些思想观念并没有因戊戌变法的失败而失去其影响,相反,更加深入人心。……构成了中国现代化的逻辑起点。

——颜炳罡《戊戌变法与中国现代化进程》

是资产阶级挽救危局尝试

推动民族资本主义发展和新思想的传播,冲击旧式官僚体制。

资产阶级改良的道路在中国走不通

1898年的改革是一次大胆的尝试,中国学者在统治最高层对政府进行全面的现代化改革,这是他们面对西方的威胁做出的勇敢回应。维新失败后,主动权转移到一个具有传统形式之神秘社团领导下的群众运动之中。

——费正清《中国:传统与变迁》

《马关条约》

瓜分狂潮

民族矛盾,冲突加剧

德国

强占胶州湾

山东

反洋教斗争

义和团运动之因

满洲奉天教堂惨案

《小日报(副刊)》

西方势力深入中国城市、乡村后引发了一系列冲突,反洋教斗争的兴起

义和团运动特点

爱国、反帝、盲目排外

德国驻华公使克林德男爵被义和团杀害

《小日报(副刊)》

一群比利时人在距离天津城几公里的地方与包围他们的义和团激战

《梅斯插图报》

事件最终演变为国际军事冲突,约有45,000名八国联军以及剿灭拳乱的清廷军队与义和团拳民对战。

思考:从材料中能得到义和团运动的哪些信息?

义和团毁坏车站和铁轨《朝圣者报》

阅读教材,了解义和团兴起、发展、高潮及败亡的过程。

1900年5月,英、美、法、德、俄、日、奥匈、意八国决定联合出兵镇压义和团。

6月,义和团和清军奋起投入天津保卫战。7月8月,天津陷落、北京失陷。

1901年9月,清政府被迫与11国签订丧权辱国的《辛丑条约》。

1.直接原因:镇压义和团运动 2.根本原因:为进一步侵略瓜分中国,维护在华利益

每一次齐射之后,我们都听到了刺耳的号叫声,只见红灯掉落了,溃散了,熄灭了。但是民团仍然挥舞着大刀长矛,向车站前进……一排子弹射过去,大旗倒下了,又举了起来,接着又倒了下去。

——《八国联军目击记》

北京被占领以后,八国联军统帅、德军元帅瓦德西特许士兵公开抢劫三天,以后各国军队又抢劫多日

八国联军占领北京以后,继续进攻了保定、易县、永清、张家口、山海关、娘女关等地,沙皇俄国出动17万军队侵占了东北,八国联军在各地烧杀抢掠,把城市乡村变成一片废墟。

铁骑踏破京门——侵华的微观视角

微观视角一

瓦德西在紫禁城前阅兵

“无论何物,只要是值钱的东西,全部抢夺一空,抢不走的,就地破坏掉!”

铁骑踏破京门——侵华的微观视角

微观视角二

京官讨好洋人,用轿子敬送锦旗。

八国联军攻入城后,留在京城的官员也没有闲下来。

图中京官为了讨好这些洋人,把早已准备好的锦旗,用两台轿子送到联军的手中。

铁骑踏破京门——侵华的微观视角

微观视角三

被众人绑去准备斩首的清廷官员。

城中的百姓也不甘落后,他们把当时留在城中还在抵抗的清军官员抓了起来,送到洋人手中听候处置。

铁骑踏破京门

微观视角四

为侵略者劳动的中国人

图为1900年八国联军刚刚在天津上岸时,美军为了节约人力,在岸边雇佣了大量的清朝男性帮助他们运送物资,而给他们的酬劳仅仅是每天20美分的工资。但即使是这样,每天前来搬运的人却络绎不绝,他们也许并不知道自己的所作所为是在害自己的国家。

铁骑踏破京门

微观视角五

八国联军在天津缴获的清军炮弹

图为八国联军在天津所缴获的清军炮弹。通过照片可以看出当时清军已有较为良好的装备,经洋务运动后,清朝的军事实力在短时间内极大增长,但碍于腐败懦弱的清政府,强大的军事实力发挥不了应有作用。

铁骑踏破京门

微观视角六

被联军所残忍杀害的中国百姓尸体

1900年8月14日北京城沦陷后,八国联军在城内杀人放火,奸淫掳掠,所到之处寸草不生,无辜百姓惨死枪下,从紫荆城到圆明园,大量稀世文物失去踪迹,给当时的国家和人民带来空前绝后的巨大灾难。

思考:材料中对义和团的评价有何不同?为何不同?

材料一:“吾人对于中国群众,不能视为已成衰弱或已失德性之人,彼等在实际上,尚含有无限蓬勃生气。”“无论欧美日本各国,皆无此脑力与兵力可以统治此天下生灵四分之一……故瓜分一事,实为下策。

——八国联军的统帅瓦德西

材料二:义和团运动的基本诉求是仇外和排外,具有强烈的反文明色彩,对在华的"文明人"尤其是被困在北京使馆的人员构成生命威胁:联军对华军事行动不是侵略战争,而是一场"文明"的战争,是一次带有英雄主义色彩的解救在华被困"文明人"的军事远征。

——《美国战争部截止1900年6月30日财政年度报告》

义和团运动评价

本年夏间,拳匪构乱,开衅友邦。朕奉慈驾西巡,京师云扰。迭命庆亲王奕劻、大学士李鸿章作为全权大臣,便宜行事,与各国使臣止兵议款。……量中华之物力,结与国之欢心。

——上谕(1901年2月14日)

材料一:

6月21日朝廷宣战之时,东南部的省级官员——广东李鸿章、南京刘坤一、武汉张之洞和山东袁世凯——致拒绝承认其有效性,坚持认为它是一个乱命、未经皇室适当授权的非法诏令.....长江流域总督张之洞和刘坤一与上海的外国领事达成一项非正式的协定,大意是:作为省里的最高权威,他们将保护外国人的生命和财产,并在他们的管辖区内镇压拳民。——徐中约《中国近代史》

思考:这项非正式的协定是什么?有什么意义?

南方各省督抚实行“东南互保”

中央权威的式微与地方势力的扩张(湘淮系官僚集团崛起→东南互保→辛亥革命)

南方许多地区免于战火

严重动摇了清政府统治的根基

1901 年9 月7 日,清政府与组成联军的8 国及西、荷、比3 国共11 国签订

条约全称:“中国与十一国关于赔偿1900年动乱的最后协定”这一条约在西方也被简称为“拳乱协定”

中国半殖民地半封建社会完全形成

《辛丑条约》附款第一条就是让清政府为“克大臣”在其遇难处建立牌坊一座,此即“克林德碑”。1918年,克林德碑改名名为“公理战胜碑”,1952年改为“保卫和平碑”。

源于庚款办学的清华大学第一批留美生

权利之丧失既多,体面亦可谓丧失净尽了。…而孝钦后自回銮以后,排外变而为媚外;前此之力阻变革者,至此则变为貌行新政,以敷衍国民。宫廷之中,骄奢淫佚,朝廷之上,昏庸泄沓如故。满清政府至此,遂无可维持,而中国国民,乃不得不自起而谋政治的解决。

——吕思勉

?

“量中华之物力,结与国之欢心。”

——慈禧

“美国人没资格居高临下对中国说话,中国人不吃这一套。”

——杨洁篪

换了人间!

课堂小结

挽救民族危亡的斗争

戊戌维新运动(1898.6-9)

义和团运动兴起(1898-1900)

公车上书(1895)

序幕

八国联军侵华战争(1900-1901)

借口

《辛丑条约》(1901)

东南互保

完全沦为半殖半封社会

资产阶级维新派

农民阶级

背景篇:甲午战败

瓜分狂潮

过程篇:上层改良

下层革命

结果篇:庚子国变

半殖半封

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进