4.1《喜看稻菽千重浪——记首届国家最高科技获得者袁隆平》课件(共36张PPT)统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 4.1《喜看稻菽千重浪——记首届国家最高科技获得者袁隆平》课件(共36张PPT)统编版高中语文必修上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 38.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

高中必修上册第二单元

喜看稻菽千重浪

——记首届国家最高科技获得者袁隆平

活动目标

通过分析通讯和消息的异同,理解人物通讯的核心特征。

01

深刻领会劳动的重要价值和深远意义,借鉴袁隆平先生的卓越贡献和他不断创新、勇于创造的精神。

03

学会通过典型事件展现人物的杰出品质,以及利用细节描绘使人物形象更立体、故事更加感人的写作技巧。

02

袁隆平

中国杂交水稻育种专家。中国工程院院士。现任中国国家杂交水稻工作技术中心主任暨湖南杂交水稻研究中心主任、湖南农业大学教授、中国农业大学客座教授等多个职务。2006年4月当选美国科学院外籍院士。

根据他育种的杂交水稻品种及研究,水稻单位产量由亩产300公斤上升到900公斤以上。他也被广泛誉为“杂交水稻之父”。他发起的“第二次绿色革命”,给整个人类带来了福音。现在,我国大江南北的农田普遍种上了袁隆平研制的杂交水稻。杂交水稻的大面积推广应用,为我国粮食增产发挥了重要作用。袁隆平的努力,也为解决世界粮食短缺问题作出了贡献。

袁隆平在观察水稻

袁隆平简介

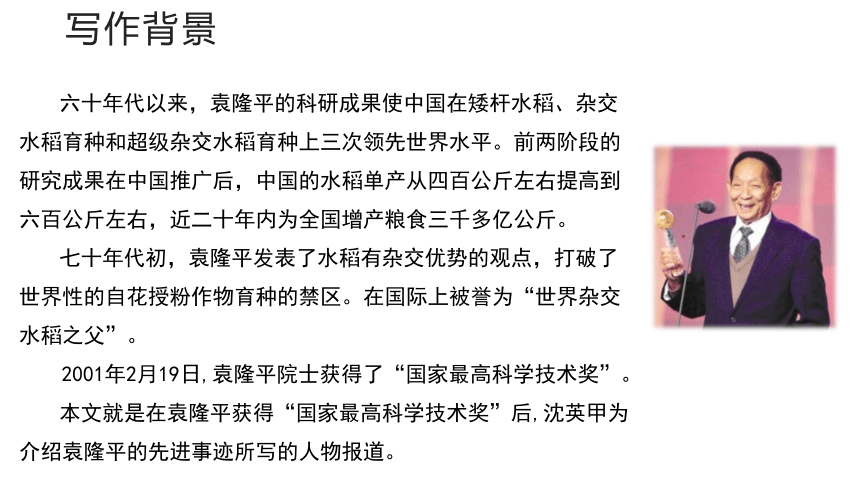

作品背景

六十年代以来,袁隆平的科研成果使中国在矮杆水稻、杂交水稻育种和超级杂交水稻育种上三次领先世界水平。前两阶段的研究成果在中国推广后,中国的水稻单产从四百公斤左右提高到六百公斤左右,近二十年内为全国增产粮食三千多亿公斤。

七十年代初,袁隆平发表了水稻有杂交优势的观点,打破了世界性的自花授粉作物育种的禁区。在国际上被誉为“世界杂交水稻之父”。

2001年2月19日,袁隆平院士获得了“国家最高科学技术奖”。

本文就是在袁隆平获得“国家最高科学技术奖”后,沈英甲为介绍袁隆平的先进事迹所写的人物报道。

写作背景

稻菽( ) 一蔸( ) 饥馑( )

蕴藏( ) 分蘖( ) 籼稻( )

粳米( ) 屏息( ) 刻骨铭心( )

shū

dōu

jǐn

yùn

niè

xiān

jīng

bǐng

míng

朗读词语,注意字音。

随着“五一劳动节”的临近,为了推动学校的劳动主题月活动,引导学生关注劳动者,致敬劳动精神,我校计划举行“‘五一’劳动模范展”。本次展览分为三个主要展区:“寻找劳动的身影”、“讲述劳动的故事”和“歌颂劳动的赞歌”。在第一个展区“寻找劳动的身影”中,又细分为“隆平印象”、“钟扬声音”和“凡人微光”三个子展厅。现在,让我们一同步入第一个子展厅“隆平印象”。

活动过程

一、课堂导入

此刻,我们化身为“隆平印象”展厅的策展人员,我们的任务是布置这个展厅,让参观者了解袁隆平的生平和领悟他的精神。

我们知道,要了解一个人,可以通过实地采访获取第一手资料,或者通过搜集文献了解人物的经历。由于时间和空间的限制,我们选择后者来组织这次活动。

课前,我布置了预习作业,要求阅读课本中的人物通讯《喜看稻菽千重浪——记首届国家最高科学技术奖获得者袁隆平》和同主题的消息《袁隆平、吴文俊获首届国家最高科学技术奖》两篇文章,并结合表格,分析它们的区别。哪位同学愿意分享自己的发现?

活动过程

二、检查预习作业,掌握文体特点

消息的篇幅较短,而通讯的篇幅较长;消息主要关注事件本身,而人物通讯则侧重于塑造人物形象;在报道人物经历时,消息的描述较为简洁,而人物通讯则更为详尽;消息主要采用叙述手法,而人物通讯则融合了叙述、描写、抒情、议论等多种丰富的表达方式,正是这些详实的事例和多样的表达手法,使得人物通讯显得更加形象生动。

同学们在初中已经学习过消息的写作,知道消息是一种以最直接、最简洁的方式,迅速且及时报道新近发生的新闻事实的新闻体裁。

活动过程

通过对比这两篇文章,我们可以对人物通讯下一个定义:

活动过程

人物通讯是一种结合叙述、描写、抒情、议论等多种表达方式,比消息更为详尽和深入地报道具有新闻价值人物的新闻体裁。

现在,面对这两篇关于袁隆平先生的报道,如果你被选为本展厅的讲解员,你会选择哪篇文章作为本次讲解的准备材料,以便更好地了解人物经历,把握人物精神?请说明你的选择理由。

参考:选择《喜看稻菽千重浪》这篇人物通讯,因为它相比消息而言,内容更为丰富,更注重刻画人物,能够为我们提供更多有效信息。

通过对比这两篇文章,我们可以对人物通讯下一个定义:

人物通讯是一种结合叙述、描写、抒情、议论等多种表达方式,比消息更为详尽和深入地报道具有新闻价值人物的新闻体裁。

现在,面对这两篇关于袁隆平先生的报道,如果你被选为本展厅的讲解员,你会选择哪篇文章作为本次讲解的准备材料,以便更好地了解人物经历,把握人物精神?请说明你的选择理由。

活动过程

三、提炼典范事迹,追溯其轨迹

“欣赏稻田波浪般的层叠,最具诗意的莫过于袁隆平。”袁隆平是一位非凡的人物,他辉煌的一生中,有许多值得铭记的篇章。在众多资料面前,作者在材料的选择上有何独到之处?

活动过程

挑选出具有代表性的事件。对于“杂交水稻之父”袁隆平而言,这些事件必须与杂交水稻紧密相关。不仅仅是相关,而是要选取对杂交水稻培育具有重大意义的关键事件。

文章中具体记述了哪些袁隆平的标志性事件?这些事件分别凸显了他的哪些特质或精神?快速浏览全文,按时间线索提炼关键事件,总结人物精神。

活动过程

示例:

1961年7月,在湖南安江农校任教期间,意外发现了“天然杂交稻”的杂种第一代,决心将这一优势应用于生产,克服饥饿。这展现了他严谨而认真的工作态度,以及在实践中探求真知的方法。

——勇于实践、敢于探索

袁隆平提出了当时全球尚未解决的重大课题——杂交水稻。他不盲从权威,开辟了世界水稻研究的新篇章。

——严谨态度、创新才华和坚韧不拔的精神,不迷信权威。

1964年7月,袁隆平不惧辛劳,坚持在田间搜寻天然雄性不育株。这体现了他不畏艰难、脚踏实地、坚定不移地为科学事业奉献的崇高精神。

——解放思想、敢于创新

1992年6月,面对杂交稻被贬为“三不稻”的批评,袁隆平以事实证明杂交稻既高产又优质。这表明了他坚守真理、捍卫真理、不计个人得失的道德风范。(不能说成袁隆平致信《人民日报》。写信仅是手段,关键在于以高产优质的事实驳斥对杂交稻的非议。袁隆平选择在此时,用这种方式来反驳。)

——坚持真理、实事求是。

活动过程

在一次电视台举办的活动中,袁隆平分享了自己的梦想。这展示了他是一位胸怀天下,勇于追梦,怀揣理想、不懈奋斗的科学家。

1986—1997年,在杂交水稻研究领域不断取得突破,成功研发两系杂交水稻——从国内推广到国际引种——培育出世界领先的超级稻——引领了一场新的“绿色革命”。

——精益求精、胸怀天下、情系人类、勇于追梦的理想追求和不断创新的精神。

2001年春节过后的第二天,即将前往北京领取国家最高科技奖的袁隆平依然坚守在水稻试验田,检查杂交稻的生长情况。

——对杂交水稻事业的热爱与奉献的专注精神。

活动过程

提问:第一小节中还有一个时间和事件——2001年袁隆平接受记者采访。为何在概括时不将其视为核心事件?文章为何要提及这个事件?

活动过程

其他事件均按时间顺序展开。详细叙述了袁隆平教授杂交水稻研究的起点、过程、遭遇的挑战以及最终成就。这揭示了人物报道中的一个主线——过程线(板书:过程线),即利用事件发展的逻辑——例如时间、地点的转换,事件的因果关系——作为主线,来构建材料。明确过程线的目的是为了清晰地向读者展示新闻事实。

2001年的采访并不在此序列中。其他事件均围绕杂交水稻的研究进行,而接受采访并非研究活动。它仅仅作为开篇一个插叙事件,目的是突出袁隆平的梦想。

通过分析关键事件,我们了解到他的高尚品格和深远情怀。除了这些关键时刻,还有哪些内容对塑造人物形象至关重要?

活动过程

还有一些细节描写,这些细节可能不是他最辉煌的时刻,但它们却最能触动我们的心灵。大家快速搜寻文中的细节描写,并进行赏析。

示例:

袁隆平教授在领奖前依然坚持检查试验田的描写便是一个例子,“眯起眼睛”“仔细打量”“蹲下翻看”等一系列动作凸显了他对杂交水稻事业的执着、亲身实践、一丝不苟的态度和严谨认真的工作方式。他面对荣誉的平静态度与面对科研的热情形成鲜明对比。

活动过程

四、细读细节描写,领悟其精髓

请你找出这篇报道中对人物的细节描写,体会对人物精神品质的突出作用。

“拂去衣上的粉笔灰尘,整理讲义夹,急匆匆赶往校外的早稻试验田……将讲义夹置于田埂上,逐行走下稻田观察。”这些动词突出了人物工作的细致和专注,对科学的严格和一丝不苟。这段文字描绘了一位朴素的“农民”形象,正是这朴素外表与伟大成就之间的巨大反差,更凸显了袁隆平的非凡——深入实践的精神。

活动过程

四、细读细节描写,领悟其精髓

在意外发现天然杂交水稻时的描写也极为动人:他“屏气凝神”地伸出双手,兴奋地“抚摸”着那迷人的稻穗……这真实地表达了他激动的心情!想象一下,如果不是对此深深着迷,怎会有“众里寻他千百度”之后的突然惊喜和狂喜?

古人说,“于细微处见精神”,在塑造人物形象时,除了选择典型事件赋予人物骨架之外,还需要细节的血肉来充实形象。这些都是我们在选材和创作文本时应当留意的方面。

活动过程

从以上分析中,你得出了怎样的“隆平印象”呢?用一句话来概括表述吧。

活动过程

五、人物形象小结

示例:

袁隆平是一位扎根田间,辛勤耕作,专注敬业,严谨认真的实干家。

袁隆平是一位不盲从权威,坚定不移,不畏退缩,极富韧性的探索者。

袁隆平是一位勇于承担,坚持实事求是,不顾个人风险的真理捍卫者。

袁隆平是一位胸怀天下,情系人间,生命不息,追求不止的梦想家。

从之前的回答中我们可以知道,大家已经很好地掌握了文章中袁隆平的事迹和精神。一篇好的文章必然结构严谨,内容丰富。如此杰出的人物报道自然需要一个恰当的标题来呼应。在查阅资料时,我发现了两个不同版本的标题。

活动过程

六、对比不同版本标题,点出精髓

部编版:

标题1:曾记否,到中流击水

标题2:创新是科学家的灵魂和本质

标题3:事实是科学家的空气

标题4:饥饿的威胁在退却

活动过程

粤教版:

标题1:实践是他发现真理的途径

标题2:创新,他的灵魂所系

标题3:实事求是,他的立场所在

标题4:引领绿色革命,他的心之所向

请大家先独立阅读,对比部编版和粤教版教材中的这一部分,思考哪一个版本更为出色。

预设:

我偏好粤教版。它的小标题格式更加统一,使得文章的复杂信息变得简洁明了,结构更加条理清晰。同时,它与文章的整体风格和报道对象的个性更加协调一致。

我认为部编版更佳。

第一节,标题带有一种奋斗的气息。“曾记否,到中流击水”摘自我们学过的《沁园春·长沙》,其后一句是——浪遏飞舟。这种逆流而上的坚毅姿态和奋斗精神,与袁隆平敢于实践、追求真理的工作态度高度契合。引用诗句,增添了文学的韵味。

活动过程

第二、第三节,通过比喻手法,将抽象概念具象化,增添了文学色彩。

第四节引用了外国专家的评价,文白交融,中西结合,展现了更为宏大的气魄和诗意。

此外,将“他”替换为“科学家”扩大了指代范围,加深了文章的主题。

明确:

粤教版的小标题确实不如部编版的富有文学性,无法充分凸显袁隆平对事业的深情投入以及对中国乃至全世界的巨大贡献。在我们的展板标题中,除了要表意清晰之外,文采同样是一个亮点。

活动过程

禾下乘凉梦

“我梦见我们种的水稻,长得和高粱一样高,穗子像扫把那么长,颗粒像花生米那么大,我和我的助手们就坐在稻穗下乘凉……”

这是“杂交水稻之父”袁隆平的“禾下乘凉梦”。对于高产水稻的梦想,他追逐了一生。这是他人生中的一个标志性事件,结合文本和你对他的认识,请为这幅画面撰写一段文字,通过细节描绘人物形象。

为了年少时的“禾下乘凉梦”,他将一生献给了中国的土地,将功绩镌刻在大地之上,换来了满仓的稻谷。他是袁隆平,平凡而伟大。

活动过程

任务七:创作人物展板,赋予其情感

古人曾言,稻粱关乎民生,丰歉影响国运。今天,这位“把论文写在大地上”的“泥腿子院士”已在很大程度上解决了中国人的温饱问题。但他并未停步,依然在为全人类不再饥饿的梦想而努力。虽然他已离我们而去,但当风吹过稻田,他的精神将永存。袁隆平院士的墓碑上刻着他生前所写的一句话:“人就像种子,要做一粒好种子。”他就如同一粒种子,将不懈进取、勇于创新的精神播撒在我们心中。

活动过程

活动作业

四人一小组,以小组为单位,创作“隆平印象”展厅的一面展板。

要求:

课后继续收集关于袁隆平的事迹,选取其人生中的一个典型事件来撰写人物展板解说词,要求细节突出,精神显著,标题具有文学性,并自备或绘制配图。

期待大家的杰出作品,并希望大家持续关注我们展厅的后续精彩内容。

探究写法

袁隆平眯起双眼,出神地打量着这片几百亩大的试验田,然后跨过水渠,迈步走进田间。他蹲下身子翻看着土壤。

几个动词突出了人物工作之认真细心,对科学的严谨,一丝不苟。这段文字描写了一位平凡的“农民”形象,正是这平凡的外貌与伟大的贡献形成了极大的反差,更突出了袁隆平的不平凡——深入实践。

人物通讯中的细节描写

那是1961年7月的一天,下课铃声响过之后,袁隆平拍去身上的粉笔灰尘,掖着讲义夹,匆匆来到校园外的早稻试验田。采用常规法培育出来的早稻常规品种正在勾头散籽,呈现一派丰收景象。

袁隆平把讲义夹放在田埂上,走下稻田一行行地观察起来。突然,他那敏锐的目光停留在一形态特异、鹤立鸡群的水稻植株上。

他屏气静神地伸出双手,欣喜地抚摸着那可爱的稻穗,激动得几乎要喊出声来!

这是一株奇特的稻禾,株形优异,穗大粒多,足有十余穗,每穗有壮谷一百六七十粒。袁隆平用布条扎上记号,从此格外精心地照顾这莞稻禾。收获季节他得到了一把金灿灿的稻种。

动作、神态描写,突出表现了袁隆平注重实践的作风、留心观察的习惯、善于发现的眼光、热爱科学的情怀。

人物通讯中的细节描写

1964年7月5日,“泥腿子专家”袁隆平又走进了安江农校的稻田,去寻找水稻的天然雄性不育株。他头顶烈日脚踩淤泥弯腰驼背去寻找这种天然雄性不育株,已是第14天了。突然他的目光停留在一株雄花不开裂、性状奇特的植株上,这正是退化了的雄蕊。他马上把这株洞庭早1①天然雄性不育株用布条标记。袁隆平欣喜异常,水稻雄性不育植株,终于找到了。

细节描写,表现袁隆平热爱科学、献身科学的精神和注重实践的作风。

人物通讯中的细节描写

细节描写是丰富通讯信息、把人物写得栩栩如生、把来龙去脉交代清楚的重要手段。

具体、典型的事例

2.1960年发现了“天然杂交稻”的杂种第一代。

5.1993年要求对推广“玉米稻”持慎重态度。

1.2001年春节刚过,袁隆平领奖前仍在稻田里工作。

(热爱并献身于农科研事业)

3.1964年找到了水稻雄性不育植株。

(勇于实践,敢于探索)

4.1992年发表文章批判贬斥杂交稻的文章

(坚持真理,实事求是)

6.1986年以来,提出并实现了杂交水稻育种的战略思想,为我国粮食大幅度增产作出了突出贡献。

7.两个心愿,要引导一场新的“绿色革命”。

(矢志为中国和世界人民作贡献)

(解放思想,破除迷信,敢于创新)

作者用什么样的结构将这些具体、典型事例贯穿起来的?

实践是他发现真理的途径——工作态度、方法

创新是他的灵魂和本质 ——学术精神、品格

实事求是是他的立场和态度——道德操守、准则

引领“绿色革命”是他的心愿——个人理想、志向

精巧的布局谋篇

作者按人物的品质和事迹分类,列小标题组织材料,从不同的角度介绍了科学家袁隆平的高尚品格和突出贡献。

喜看稻菽千重浪

曾记否,到中流击水

创新是科学家的灵魂和本质

事实是科学家的空气

饥饿的威胁在退却

中心线索:袁隆平的水稻研究所取得的阶段性成果。

1.记叙为主,夹以描写、议论、说明。

灵活多样的表达方式

2. 采用灵活的叙述手法。

文章综合运用了倒叙、插叙等多种叙述方法,详略得当,将袁隆平在研究杂交水稻育种、植株以及应用中的困难、希望、失望、成功等事件进程,安排得一波三折。如在袁隆平发现真理部分,追述了袁隆平科学实践的过程(那是1960年7月的一天——发起了挑战):发现特异稻(欣喜)→护理特异稻(满怀希望)→试种特异稻(失望)→分析研究(自信)→发现真理(收获)

思维导图

喜看稻菽千重浪

曾记否,到中流击水

创新是科学家的灵魂和本质

事实是科学家的空气

饥饿的威胁在退却

引导“绿色革命”

勇于实践

敢于创新

坚持真理

走近梦想

板书设计

文章的题目就是文章的“眼睛”,尤其是新闻类文章,它要在第一时间传达出消息中最重要、最吸引人的信息,请分析本文题目的特点。

正题——引用了毛泽东1959年写的《七律·回韶山》中的诗句,表达了作者对袁隆平研究成果和突出贡献的赞叹。

副题——实题,点明所报道的人物。

新颖、醒目的标题

再 见

高中必修上册第二单元

喜看稻菽千重浪

——记首届国家最高科技获得者袁隆平

活动目标

通过分析通讯和消息的异同,理解人物通讯的核心特征。

01

深刻领会劳动的重要价值和深远意义,借鉴袁隆平先生的卓越贡献和他不断创新、勇于创造的精神。

03

学会通过典型事件展现人物的杰出品质,以及利用细节描绘使人物形象更立体、故事更加感人的写作技巧。

02

袁隆平

中国杂交水稻育种专家。中国工程院院士。现任中国国家杂交水稻工作技术中心主任暨湖南杂交水稻研究中心主任、湖南农业大学教授、中国农业大学客座教授等多个职务。2006年4月当选美国科学院外籍院士。

根据他育种的杂交水稻品种及研究,水稻单位产量由亩产300公斤上升到900公斤以上。他也被广泛誉为“杂交水稻之父”。他发起的“第二次绿色革命”,给整个人类带来了福音。现在,我国大江南北的农田普遍种上了袁隆平研制的杂交水稻。杂交水稻的大面积推广应用,为我国粮食增产发挥了重要作用。袁隆平的努力,也为解决世界粮食短缺问题作出了贡献。

袁隆平在观察水稻

袁隆平简介

作品背景

六十年代以来,袁隆平的科研成果使中国在矮杆水稻、杂交水稻育种和超级杂交水稻育种上三次领先世界水平。前两阶段的研究成果在中国推广后,中国的水稻单产从四百公斤左右提高到六百公斤左右,近二十年内为全国增产粮食三千多亿公斤。

七十年代初,袁隆平发表了水稻有杂交优势的观点,打破了世界性的自花授粉作物育种的禁区。在国际上被誉为“世界杂交水稻之父”。

2001年2月19日,袁隆平院士获得了“国家最高科学技术奖”。

本文就是在袁隆平获得“国家最高科学技术奖”后,沈英甲为介绍袁隆平的先进事迹所写的人物报道。

写作背景

稻菽( ) 一蔸( ) 饥馑( )

蕴藏( ) 分蘖( ) 籼稻( )

粳米( ) 屏息( ) 刻骨铭心( )

shū

dōu

jǐn

yùn

niè

xiān

jīng

bǐng

míng

朗读词语,注意字音。

随着“五一劳动节”的临近,为了推动学校的劳动主题月活动,引导学生关注劳动者,致敬劳动精神,我校计划举行“‘五一’劳动模范展”。本次展览分为三个主要展区:“寻找劳动的身影”、“讲述劳动的故事”和“歌颂劳动的赞歌”。在第一个展区“寻找劳动的身影”中,又细分为“隆平印象”、“钟扬声音”和“凡人微光”三个子展厅。现在,让我们一同步入第一个子展厅“隆平印象”。

活动过程

一、课堂导入

此刻,我们化身为“隆平印象”展厅的策展人员,我们的任务是布置这个展厅,让参观者了解袁隆平的生平和领悟他的精神。

我们知道,要了解一个人,可以通过实地采访获取第一手资料,或者通过搜集文献了解人物的经历。由于时间和空间的限制,我们选择后者来组织这次活动。

课前,我布置了预习作业,要求阅读课本中的人物通讯《喜看稻菽千重浪——记首届国家最高科学技术奖获得者袁隆平》和同主题的消息《袁隆平、吴文俊获首届国家最高科学技术奖》两篇文章,并结合表格,分析它们的区别。哪位同学愿意分享自己的发现?

活动过程

二、检查预习作业,掌握文体特点

消息的篇幅较短,而通讯的篇幅较长;消息主要关注事件本身,而人物通讯则侧重于塑造人物形象;在报道人物经历时,消息的描述较为简洁,而人物通讯则更为详尽;消息主要采用叙述手法,而人物通讯则融合了叙述、描写、抒情、议论等多种丰富的表达方式,正是这些详实的事例和多样的表达手法,使得人物通讯显得更加形象生动。

同学们在初中已经学习过消息的写作,知道消息是一种以最直接、最简洁的方式,迅速且及时报道新近发生的新闻事实的新闻体裁。

活动过程

通过对比这两篇文章,我们可以对人物通讯下一个定义:

活动过程

人物通讯是一种结合叙述、描写、抒情、议论等多种表达方式,比消息更为详尽和深入地报道具有新闻价值人物的新闻体裁。

现在,面对这两篇关于袁隆平先生的报道,如果你被选为本展厅的讲解员,你会选择哪篇文章作为本次讲解的准备材料,以便更好地了解人物经历,把握人物精神?请说明你的选择理由。

参考:选择《喜看稻菽千重浪》这篇人物通讯,因为它相比消息而言,内容更为丰富,更注重刻画人物,能够为我们提供更多有效信息。

通过对比这两篇文章,我们可以对人物通讯下一个定义:

人物通讯是一种结合叙述、描写、抒情、议论等多种表达方式,比消息更为详尽和深入地报道具有新闻价值人物的新闻体裁。

现在,面对这两篇关于袁隆平先生的报道,如果你被选为本展厅的讲解员,你会选择哪篇文章作为本次讲解的准备材料,以便更好地了解人物经历,把握人物精神?请说明你的选择理由。

活动过程

三、提炼典范事迹,追溯其轨迹

“欣赏稻田波浪般的层叠,最具诗意的莫过于袁隆平。”袁隆平是一位非凡的人物,他辉煌的一生中,有许多值得铭记的篇章。在众多资料面前,作者在材料的选择上有何独到之处?

活动过程

挑选出具有代表性的事件。对于“杂交水稻之父”袁隆平而言,这些事件必须与杂交水稻紧密相关。不仅仅是相关,而是要选取对杂交水稻培育具有重大意义的关键事件。

文章中具体记述了哪些袁隆平的标志性事件?这些事件分别凸显了他的哪些特质或精神?快速浏览全文,按时间线索提炼关键事件,总结人物精神。

活动过程

示例:

1961年7月,在湖南安江农校任教期间,意外发现了“天然杂交稻”的杂种第一代,决心将这一优势应用于生产,克服饥饿。这展现了他严谨而认真的工作态度,以及在实践中探求真知的方法。

——勇于实践、敢于探索

袁隆平提出了当时全球尚未解决的重大课题——杂交水稻。他不盲从权威,开辟了世界水稻研究的新篇章。

——严谨态度、创新才华和坚韧不拔的精神,不迷信权威。

1964年7月,袁隆平不惧辛劳,坚持在田间搜寻天然雄性不育株。这体现了他不畏艰难、脚踏实地、坚定不移地为科学事业奉献的崇高精神。

——解放思想、敢于创新

1992年6月,面对杂交稻被贬为“三不稻”的批评,袁隆平以事实证明杂交稻既高产又优质。这表明了他坚守真理、捍卫真理、不计个人得失的道德风范。(不能说成袁隆平致信《人民日报》。写信仅是手段,关键在于以高产优质的事实驳斥对杂交稻的非议。袁隆平选择在此时,用这种方式来反驳。)

——坚持真理、实事求是。

活动过程

在一次电视台举办的活动中,袁隆平分享了自己的梦想。这展示了他是一位胸怀天下,勇于追梦,怀揣理想、不懈奋斗的科学家。

1986—1997年,在杂交水稻研究领域不断取得突破,成功研发两系杂交水稻——从国内推广到国际引种——培育出世界领先的超级稻——引领了一场新的“绿色革命”。

——精益求精、胸怀天下、情系人类、勇于追梦的理想追求和不断创新的精神。

2001年春节过后的第二天,即将前往北京领取国家最高科技奖的袁隆平依然坚守在水稻试验田,检查杂交稻的生长情况。

——对杂交水稻事业的热爱与奉献的专注精神。

活动过程

提问:第一小节中还有一个时间和事件——2001年袁隆平接受记者采访。为何在概括时不将其视为核心事件?文章为何要提及这个事件?

活动过程

其他事件均按时间顺序展开。详细叙述了袁隆平教授杂交水稻研究的起点、过程、遭遇的挑战以及最终成就。这揭示了人物报道中的一个主线——过程线(板书:过程线),即利用事件发展的逻辑——例如时间、地点的转换,事件的因果关系——作为主线,来构建材料。明确过程线的目的是为了清晰地向读者展示新闻事实。

2001年的采访并不在此序列中。其他事件均围绕杂交水稻的研究进行,而接受采访并非研究活动。它仅仅作为开篇一个插叙事件,目的是突出袁隆平的梦想。

通过分析关键事件,我们了解到他的高尚品格和深远情怀。除了这些关键时刻,还有哪些内容对塑造人物形象至关重要?

活动过程

还有一些细节描写,这些细节可能不是他最辉煌的时刻,但它们却最能触动我们的心灵。大家快速搜寻文中的细节描写,并进行赏析。

示例:

袁隆平教授在领奖前依然坚持检查试验田的描写便是一个例子,“眯起眼睛”“仔细打量”“蹲下翻看”等一系列动作凸显了他对杂交水稻事业的执着、亲身实践、一丝不苟的态度和严谨认真的工作方式。他面对荣誉的平静态度与面对科研的热情形成鲜明对比。

活动过程

四、细读细节描写,领悟其精髓

请你找出这篇报道中对人物的细节描写,体会对人物精神品质的突出作用。

“拂去衣上的粉笔灰尘,整理讲义夹,急匆匆赶往校外的早稻试验田……将讲义夹置于田埂上,逐行走下稻田观察。”这些动词突出了人物工作的细致和专注,对科学的严格和一丝不苟。这段文字描绘了一位朴素的“农民”形象,正是这朴素外表与伟大成就之间的巨大反差,更凸显了袁隆平的非凡——深入实践的精神。

活动过程

四、细读细节描写,领悟其精髓

在意外发现天然杂交水稻时的描写也极为动人:他“屏气凝神”地伸出双手,兴奋地“抚摸”着那迷人的稻穗……这真实地表达了他激动的心情!想象一下,如果不是对此深深着迷,怎会有“众里寻他千百度”之后的突然惊喜和狂喜?

古人说,“于细微处见精神”,在塑造人物形象时,除了选择典型事件赋予人物骨架之外,还需要细节的血肉来充实形象。这些都是我们在选材和创作文本时应当留意的方面。

活动过程

从以上分析中,你得出了怎样的“隆平印象”呢?用一句话来概括表述吧。

活动过程

五、人物形象小结

示例:

袁隆平是一位扎根田间,辛勤耕作,专注敬业,严谨认真的实干家。

袁隆平是一位不盲从权威,坚定不移,不畏退缩,极富韧性的探索者。

袁隆平是一位勇于承担,坚持实事求是,不顾个人风险的真理捍卫者。

袁隆平是一位胸怀天下,情系人间,生命不息,追求不止的梦想家。

从之前的回答中我们可以知道,大家已经很好地掌握了文章中袁隆平的事迹和精神。一篇好的文章必然结构严谨,内容丰富。如此杰出的人物报道自然需要一个恰当的标题来呼应。在查阅资料时,我发现了两个不同版本的标题。

活动过程

六、对比不同版本标题,点出精髓

部编版:

标题1:曾记否,到中流击水

标题2:创新是科学家的灵魂和本质

标题3:事实是科学家的空气

标题4:饥饿的威胁在退却

活动过程

粤教版:

标题1:实践是他发现真理的途径

标题2:创新,他的灵魂所系

标题3:实事求是,他的立场所在

标题4:引领绿色革命,他的心之所向

请大家先独立阅读,对比部编版和粤教版教材中的这一部分,思考哪一个版本更为出色。

预设:

我偏好粤教版。它的小标题格式更加统一,使得文章的复杂信息变得简洁明了,结构更加条理清晰。同时,它与文章的整体风格和报道对象的个性更加协调一致。

我认为部编版更佳。

第一节,标题带有一种奋斗的气息。“曾记否,到中流击水”摘自我们学过的《沁园春·长沙》,其后一句是——浪遏飞舟。这种逆流而上的坚毅姿态和奋斗精神,与袁隆平敢于实践、追求真理的工作态度高度契合。引用诗句,增添了文学的韵味。

活动过程

第二、第三节,通过比喻手法,将抽象概念具象化,增添了文学色彩。

第四节引用了外国专家的评价,文白交融,中西结合,展现了更为宏大的气魄和诗意。

此外,将“他”替换为“科学家”扩大了指代范围,加深了文章的主题。

明确:

粤教版的小标题确实不如部编版的富有文学性,无法充分凸显袁隆平对事业的深情投入以及对中国乃至全世界的巨大贡献。在我们的展板标题中,除了要表意清晰之外,文采同样是一个亮点。

活动过程

禾下乘凉梦

“我梦见我们种的水稻,长得和高粱一样高,穗子像扫把那么长,颗粒像花生米那么大,我和我的助手们就坐在稻穗下乘凉……”

这是“杂交水稻之父”袁隆平的“禾下乘凉梦”。对于高产水稻的梦想,他追逐了一生。这是他人生中的一个标志性事件,结合文本和你对他的认识,请为这幅画面撰写一段文字,通过细节描绘人物形象。

为了年少时的“禾下乘凉梦”,他将一生献给了中国的土地,将功绩镌刻在大地之上,换来了满仓的稻谷。他是袁隆平,平凡而伟大。

活动过程

任务七:创作人物展板,赋予其情感

古人曾言,稻粱关乎民生,丰歉影响国运。今天,这位“把论文写在大地上”的“泥腿子院士”已在很大程度上解决了中国人的温饱问题。但他并未停步,依然在为全人类不再饥饿的梦想而努力。虽然他已离我们而去,但当风吹过稻田,他的精神将永存。袁隆平院士的墓碑上刻着他生前所写的一句话:“人就像种子,要做一粒好种子。”他就如同一粒种子,将不懈进取、勇于创新的精神播撒在我们心中。

活动过程

活动作业

四人一小组,以小组为单位,创作“隆平印象”展厅的一面展板。

要求:

课后继续收集关于袁隆平的事迹,选取其人生中的一个典型事件来撰写人物展板解说词,要求细节突出,精神显著,标题具有文学性,并自备或绘制配图。

期待大家的杰出作品,并希望大家持续关注我们展厅的后续精彩内容。

探究写法

袁隆平眯起双眼,出神地打量着这片几百亩大的试验田,然后跨过水渠,迈步走进田间。他蹲下身子翻看着土壤。

几个动词突出了人物工作之认真细心,对科学的严谨,一丝不苟。这段文字描写了一位平凡的“农民”形象,正是这平凡的外貌与伟大的贡献形成了极大的反差,更突出了袁隆平的不平凡——深入实践。

人物通讯中的细节描写

那是1961年7月的一天,下课铃声响过之后,袁隆平拍去身上的粉笔灰尘,掖着讲义夹,匆匆来到校园外的早稻试验田。采用常规法培育出来的早稻常规品种正在勾头散籽,呈现一派丰收景象。

袁隆平把讲义夹放在田埂上,走下稻田一行行地观察起来。突然,他那敏锐的目光停留在一形态特异、鹤立鸡群的水稻植株上。

他屏气静神地伸出双手,欣喜地抚摸着那可爱的稻穗,激动得几乎要喊出声来!

这是一株奇特的稻禾,株形优异,穗大粒多,足有十余穗,每穗有壮谷一百六七十粒。袁隆平用布条扎上记号,从此格外精心地照顾这莞稻禾。收获季节他得到了一把金灿灿的稻种。

动作、神态描写,突出表现了袁隆平注重实践的作风、留心观察的习惯、善于发现的眼光、热爱科学的情怀。

人物通讯中的细节描写

1964年7月5日,“泥腿子专家”袁隆平又走进了安江农校的稻田,去寻找水稻的天然雄性不育株。他头顶烈日脚踩淤泥弯腰驼背去寻找这种天然雄性不育株,已是第14天了。突然他的目光停留在一株雄花不开裂、性状奇特的植株上,这正是退化了的雄蕊。他马上把这株洞庭早1①天然雄性不育株用布条标记。袁隆平欣喜异常,水稻雄性不育植株,终于找到了。

细节描写,表现袁隆平热爱科学、献身科学的精神和注重实践的作风。

人物通讯中的细节描写

细节描写是丰富通讯信息、把人物写得栩栩如生、把来龙去脉交代清楚的重要手段。

具体、典型的事例

2.1960年发现了“天然杂交稻”的杂种第一代。

5.1993年要求对推广“玉米稻”持慎重态度。

1.2001年春节刚过,袁隆平领奖前仍在稻田里工作。

(热爱并献身于农科研事业)

3.1964年找到了水稻雄性不育植株。

(勇于实践,敢于探索)

4.1992年发表文章批判贬斥杂交稻的文章

(坚持真理,实事求是)

6.1986年以来,提出并实现了杂交水稻育种的战略思想,为我国粮食大幅度增产作出了突出贡献。

7.两个心愿,要引导一场新的“绿色革命”。

(矢志为中国和世界人民作贡献)

(解放思想,破除迷信,敢于创新)

作者用什么样的结构将这些具体、典型事例贯穿起来的?

实践是他发现真理的途径——工作态度、方法

创新是他的灵魂和本质 ——学术精神、品格

实事求是是他的立场和态度——道德操守、准则

引领“绿色革命”是他的心愿——个人理想、志向

精巧的布局谋篇

作者按人物的品质和事迹分类,列小标题组织材料,从不同的角度介绍了科学家袁隆平的高尚品格和突出贡献。

喜看稻菽千重浪

曾记否,到中流击水

创新是科学家的灵魂和本质

事实是科学家的空气

饥饿的威胁在退却

中心线索:袁隆平的水稻研究所取得的阶段性成果。

1.记叙为主,夹以描写、议论、说明。

灵活多样的表达方式

2. 采用灵活的叙述手法。

文章综合运用了倒叙、插叙等多种叙述方法,详略得当,将袁隆平在研究杂交水稻育种、植株以及应用中的困难、希望、失望、成功等事件进程,安排得一波三折。如在袁隆平发现真理部分,追述了袁隆平科学实践的过程(那是1960年7月的一天——发起了挑战):发现特异稻(欣喜)→护理特异稻(满怀希望)→试种特异稻(失望)→分析研究(自信)→发现真理(收获)

思维导图

喜看稻菽千重浪

曾记否,到中流击水

创新是科学家的灵魂和本质

事实是科学家的空气

饥饿的威胁在退却

引导“绿色革命”

勇于实践

敢于创新

坚持真理

走近梦想

板书设计

文章的题目就是文章的“眼睛”,尤其是新闻类文章,它要在第一时间传达出消息中最重要、最吸引人的信息,请分析本文题目的特点。

正题——引用了毛泽东1959年写的《七律·回韶山》中的诗句,表达了作者对袁隆平研究成果和突出贡献的赞叹。

副题——实题,点明所报道的人物。

新颖、醒目的标题

再 见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读