15.1 静电现象 教案 沪科版(2024)九年级全一册

文档属性

| 名称 | 15.1 静电现象 教案 沪科版(2024)九年级全一册 |  | |

| 格式 | DOCX | ||

| 文件大小 | 630.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2025-07-21 15:47:18 | ||

图片预览

文档简介

第十五章 电与电路

第一节 静电现象

物理观念:

1.认识电与生活、生产的密切关系。

2.认识摩擦起电的现象及带电体的性质。

3.知道摩擦起电的原因及实质。

4.会运用摩擦起电及物体带电的知识解释一些简单的电现象。

5.知道两种电荷及电荷间的相互作用规律。

6.知道验电器的构造、作用及其工作原理。

科学思维:

在认识自然界只有两种电荷的过程中,感受所用的逻辑推理方法。

科学探究:

经历摩擦起电的过程,观察电荷间的相互作用情况,利用验电器检验物体是否带电,培养学生观察实验现象的能力,提高学生的分析、概括能力。

科学态度与责任:

1.引导学生观察静电现象,对电荷种类的探究产生兴趣;能主动利用简易器材动手做实验,激发学生主动学习的兴趣。

2.鼓励学生自己查找资料,培养学生的自学能力,引导学生关注社会,初步认识科学及相关知识对人类生活的影响。

重点:①两种电荷及电荷间的相互作用规律;②验电器的原理。

难点:理解得出只有两种电荷的逻辑推理过程。

多媒体课件、塑料直尺、碎纸屑、丝绸、玻璃棒、毛皮、橡胶棒、支架、验电器。

一、情景导入

教师播放视频“怒发冲冠”。让学生思考头发竖起来的原因是什么。这里面存在着什么奥秘?这节课我们就一起来揭开这个谜底!(视频详见教学课件)

二、合作探究

摩擦起电

把塑料直尺在头发上摩擦几下,然后去吸引小纸屑,观察现象。

①用丝绸摩擦玻璃棒,将摩擦过的玻璃棒靠近碎纸屑;②用毛皮摩擦橡胶棒,将摩擦过的橡胶棒靠近碎纸屑。

同学们观察吸引碎纸屑的过程,思考碎纸屑为什么会被吸起来。

一些物体摩擦后,能够吸引轻小物体。人们就说这些摩擦后的物体带了电,或者说带了电荷。

两种电荷及相互作用

1.两种电荷及相互作用

我们已经知道了什么叫带电现象,知道了被毛皮摩擦过的橡胶棒和被丝绸摩擦过的玻璃棒都带了电荷,那么它们带的电荷是否相同呢?

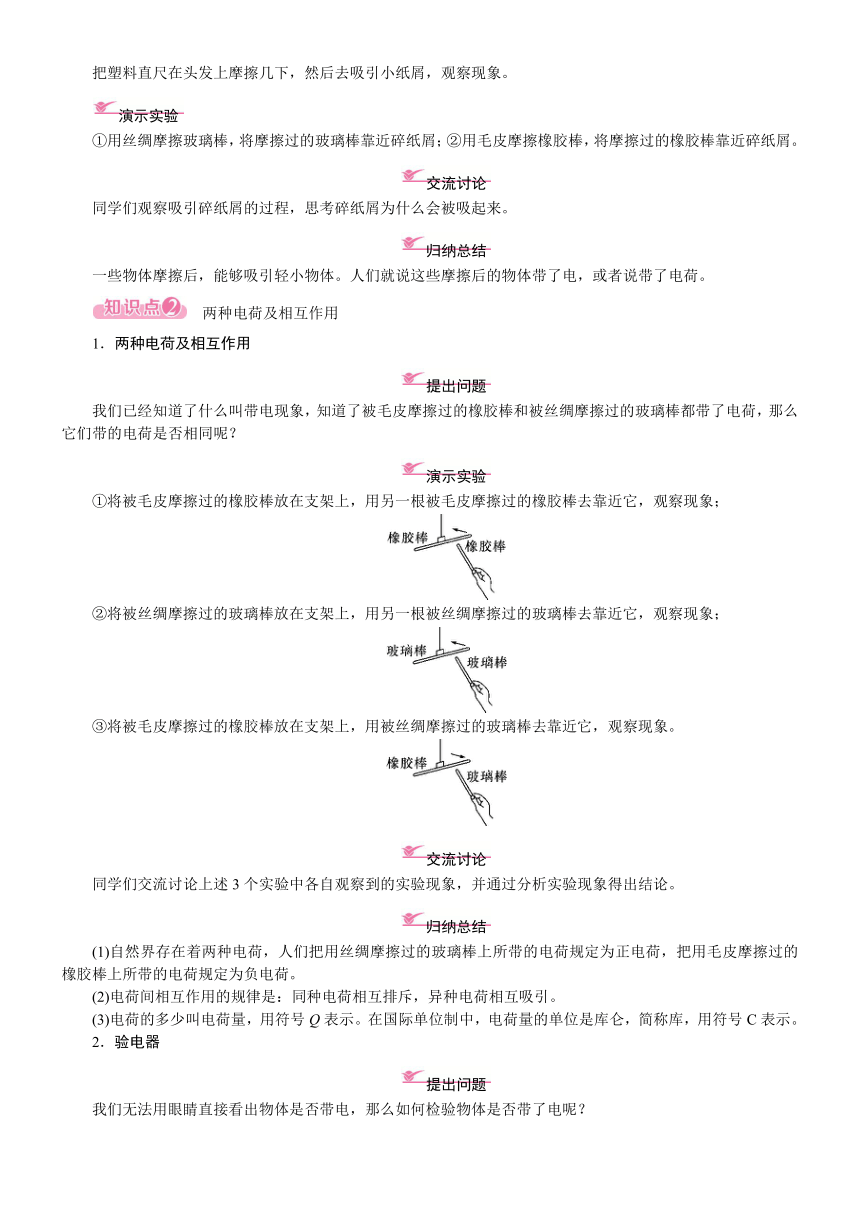

①将被毛皮摩擦过的橡胶棒放在支架上,用另一根被毛皮摩擦过的橡胶棒去靠近它,观察现象;

②将被丝绸摩擦过的玻璃棒放在支架上,用另一根被丝绸摩擦过的玻璃棒去靠近它,观察现象;

③将被毛皮摩擦过的橡胶棒放在支架上,用被丝绸摩擦过的玻璃棒去靠近它,观察现象。

同学们交流讨论上述3个实验中各自观察到的实验现象,并通过分析实验现象得出结论。

(1)自然界存在着两种电荷,人们把用丝绸摩擦过的玻璃棒上所带的电荷规定为正电荷,把用毛皮摩擦过的橡胶棒上所带的电荷规定为负电荷。

(2)电荷间相互作用的规律是:同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。

(3)电荷的多少叫电荷量,用符号Q表示。在国际单位制中,电荷量的单位是库仑,简称库,用符号C表示。

2.验电器

我们无法用眼睛直接看出物体是否带电,那么如何检验物体是否带了电呢?

教师向同学们展示验电器。

用被丝绸摩擦过的玻璃棒接触验电器的金属球,观察验电器金属箔片张角的变化;用力多摩擦几下玻璃棒,再去接触验电器的金属球,观察验电器金属箔片张角的变化。换用毛皮摩擦过的橡胶棒,重做上面的实验。

同学们交流讨论验电器的金属箔片张角大小不同说明了什么问题?两片金属箔片带电的电性是否相同?

(1)验电器金属箔片张开的角度不同,反映了带电体传给验电器的电荷的多少不同。

(2)验电器的原理是同种电荷相互排斥。

(3)摩擦起电的实质:电子在物体之间的转移。

3.静电感应

如图所示,当带电的物体与导体(容易导电的物体叫导体,如各种金属材料等)相互靠近时,由于电荷间的相互作用,导体内部的电荷会重新分布。导体内与带电体电荷性质相反的电荷会被吸引到带电体附近,电荷性质相同的电荷则被排斥到远离带电体的导体另一端。这种现象叫静电感应。

静电的利用与防止

什么是静电现象呢?我们要怎么去利用和防止呢?

空气干燥时,人们在穿脱化纤类衣物时会产生火花,这是由于衣物摩擦后聚集了大量的电荷,电荷间发生剧烈的作用,这是一种静电现象。

静电现象的应用

①静电喷涂:给涂料微粒带上电,带电微粒就能在异种电荷的吸引下定向运动,飞向带异种电荷的喷涂物件。

②静电植绒:给绒毛带上电,让它飞向事先涂了胶粘剂的带异种电荷的布面。

③静电除尘、吸尘:利用高压电场使粉尘颗粒带上电,带电的粉尘飞向特定的采集板,就可以达到静电除尘的目的。

④静电复印:利用异种电荷相互吸引的原理,使带静电的光敏材料表面在曝光时,按影像使局部电荷随光线强弱发生相应的变化而存留静电潜影,经一定的干法显影、影像转印和定影而得到复制件。

⑤静电贴画:市场上有一类可以利用静电现象随意张贴而不用担心留下痕迹的贴画。

⑥“粘”气球:在头上、身上摩擦过的气球可以随心所欲地“粘”在墙上、玻璃窗上。

第一节 静电现象

完成本课时对应练习。

“静电现象”这一节是电学的初始课,因此上好这一课,对于学好电学有着重要的意义,因为这是学生对电学课的第一印象,所以它不仅担负着初步认识电荷的任务,还担负着培养、激发学生对电学兴趣的任务。基于此,我在设计本课时,尽可能多地设计了实验,而且把它们设计成探究性实验,目的就是要最大限度地调动学生的积极性,培养学生对电学的兴趣。如果使用验证性实验,可以节省很多时间,但学生的学习兴趣就会大大减弱,因为那样就缺少了神秘感,不利于激发学生的求知欲。

本节课的内容虽看似浅显,但知识点多,给人凌乱而繁杂之感,而且由于化学知识滞后,学生对导体和绝缘体导电能力不同的原因理解起来非常困难,因此课堂容量还是不小的。在教学中为了突破这一难点,我充分利用小组合作、互帮互助的方法,尽可能让所有学生都能弄明白。

第一节 静电现象

物理观念:

1.认识电与生活、生产的密切关系。

2.认识摩擦起电的现象及带电体的性质。

3.知道摩擦起电的原因及实质。

4.会运用摩擦起电及物体带电的知识解释一些简单的电现象。

5.知道两种电荷及电荷间的相互作用规律。

6.知道验电器的构造、作用及其工作原理。

科学思维:

在认识自然界只有两种电荷的过程中,感受所用的逻辑推理方法。

科学探究:

经历摩擦起电的过程,观察电荷间的相互作用情况,利用验电器检验物体是否带电,培养学生观察实验现象的能力,提高学生的分析、概括能力。

科学态度与责任:

1.引导学生观察静电现象,对电荷种类的探究产生兴趣;能主动利用简易器材动手做实验,激发学生主动学习的兴趣。

2.鼓励学生自己查找资料,培养学生的自学能力,引导学生关注社会,初步认识科学及相关知识对人类生活的影响。

重点:①两种电荷及电荷间的相互作用规律;②验电器的原理。

难点:理解得出只有两种电荷的逻辑推理过程。

多媒体课件、塑料直尺、碎纸屑、丝绸、玻璃棒、毛皮、橡胶棒、支架、验电器。

一、情景导入

教师播放视频“怒发冲冠”。让学生思考头发竖起来的原因是什么。这里面存在着什么奥秘?这节课我们就一起来揭开这个谜底!(视频详见教学课件)

二、合作探究

摩擦起电

把塑料直尺在头发上摩擦几下,然后去吸引小纸屑,观察现象。

①用丝绸摩擦玻璃棒,将摩擦过的玻璃棒靠近碎纸屑;②用毛皮摩擦橡胶棒,将摩擦过的橡胶棒靠近碎纸屑。

同学们观察吸引碎纸屑的过程,思考碎纸屑为什么会被吸起来。

一些物体摩擦后,能够吸引轻小物体。人们就说这些摩擦后的物体带了电,或者说带了电荷。

两种电荷及相互作用

1.两种电荷及相互作用

我们已经知道了什么叫带电现象,知道了被毛皮摩擦过的橡胶棒和被丝绸摩擦过的玻璃棒都带了电荷,那么它们带的电荷是否相同呢?

①将被毛皮摩擦过的橡胶棒放在支架上,用另一根被毛皮摩擦过的橡胶棒去靠近它,观察现象;

②将被丝绸摩擦过的玻璃棒放在支架上,用另一根被丝绸摩擦过的玻璃棒去靠近它,观察现象;

③将被毛皮摩擦过的橡胶棒放在支架上,用被丝绸摩擦过的玻璃棒去靠近它,观察现象。

同学们交流讨论上述3个实验中各自观察到的实验现象,并通过分析实验现象得出结论。

(1)自然界存在着两种电荷,人们把用丝绸摩擦过的玻璃棒上所带的电荷规定为正电荷,把用毛皮摩擦过的橡胶棒上所带的电荷规定为负电荷。

(2)电荷间相互作用的规律是:同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。

(3)电荷的多少叫电荷量,用符号Q表示。在国际单位制中,电荷量的单位是库仑,简称库,用符号C表示。

2.验电器

我们无法用眼睛直接看出物体是否带电,那么如何检验物体是否带了电呢?

教师向同学们展示验电器。

用被丝绸摩擦过的玻璃棒接触验电器的金属球,观察验电器金属箔片张角的变化;用力多摩擦几下玻璃棒,再去接触验电器的金属球,观察验电器金属箔片张角的变化。换用毛皮摩擦过的橡胶棒,重做上面的实验。

同学们交流讨论验电器的金属箔片张角大小不同说明了什么问题?两片金属箔片带电的电性是否相同?

(1)验电器金属箔片张开的角度不同,反映了带电体传给验电器的电荷的多少不同。

(2)验电器的原理是同种电荷相互排斥。

(3)摩擦起电的实质:电子在物体之间的转移。

3.静电感应

如图所示,当带电的物体与导体(容易导电的物体叫导体,如各种金属材料等)相互靠近时,由于电荷间的相互作用,导体内部的电荷会重新分布。导体内与带电体电荷性质相反的电荷会被吸引到带电体附近,电荷性质相同的电荷则被排斥到远离带电体的导体另一端。这种现象叫静电感应。

静电的利用与防止

什么是静电现象呢?我们要怎么去利用和防止呢?

空气干燥时,人们在穿脱化纤类衣物时会产生火花,这是由于衣物摩擦后聚集了大量的电荷,电荷间发生剧烈的作用,这是一种静电现象。

静电现象的应用

①静电喷涂:给涂料微粒带上电,带电微粒就能在异种电荷的吸引下定向运动,飞向带异种电荷的喷涂物件。

②静电植绒:给绒毛带上电,让它飞向事先涂了胶粘剂的带异种电荷的布面。

③静电除尘、吸尘:利用高压电场使粉尘颗粒带上电,带电的粉尘飞向特定的采集板,就可以达到静电除尘的目的。

④静电复印:利用异种电荷相互吸引的原理,使带静电的光敏材料表面在曝光时,按影像使局部电荷随光线强弱发生相应的变化而存留静电潜影,经一定的干法显影、影像转印和定影而得到复制件。

⑤静电贴画:市场上有一类可以利用静电现象随意张贴而不用担心留下痕迹的贴画。

⑥“粘”气球:在头上、身上摩擦过的气球可以随心所欲地“粘”在墙上、玻璃窗上。

第一节 静电现象

完成本课时对应练习。

“静电现象”这一节是电学的初始课,因此上好这一课,对于学好电学有着重要的意义,因为这是学生对电学课的第一印象,所以它不仅担负着初步认识电荷的任务,还担负着培养、激发学生对电学兴趣的任务。基于此,我在设计本课时,尽可能多地设计了实验,而且把它们设计成探究性实验,目的就是要最大限度地调动学生的积极性,培养学生对电学的兴趣。如果使用验证性实验,可以节省很多时间,但学生的学习兴趣就会大大减弱,因为那样就缺少了神秘感,不利于激发学生的求知欲。

本节课的内容虽看似浅显,但知识点多,给人凌乱而繁杂之感,而且由于化学知识滞后,学生对导体和绝缘体导电能力不同的原因理解起来非常困难,因此课堂容量还是不小的。在教学中为了突破这一难点,我充分利用小组合作、互帮互助的方法,尽可能让所有学生都能弄明白。

同课章节目录