5.1《论语》十二章 任务式课件(共32张PPT)统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 5.1《论语》十二章 任务式课件(共32张PPT)统编版高中语文选择性必修上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 285.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

高中选择性必修上册第二单元

1.理解文中重要的实词、虚词、特殊句式等文言基础知识;

2.了解《论语》的有关知识,明确其在文学史上的地位。

标题标题

3.以“君子”为轴,梳理各章中的内在关系,理解君子“义利观”和“内求外修”的内核。

月馀,反乎卫,主蘧伯玉家。灵公夫人有南子者,使人谓孔子曰:“四方之君子不辱欲与寡君为兄弟者,必见寡小君。寡小君愿见。”孔子辞谢,不得已而见之。夫人在絺帷中。孔子入门,北面稽首。夫人自帷中再拜,环佩玉声璆然。孔子曰:“吾乡为弗见,见之礼答焉。”子路不说。孔子矢之曰:“予所不者,天厌之!天厌之!”居卫月馀,灵公与夫人同车,宦者雍渠参乘,出,使孔子为次乘,招摇市过之。孔子曰:“吾未见好德如好色者也。”于是丑之,去卫,过曹。是岁,鲁定公卒。(《史记·孔子世家》)

你对孔子了解多少?

课堂导入

译文:孔子离开匡邑随即经过蒲邑。一个多月后,返回卫都,寄居在蘧伯玉家。卫灵公有个叫南子的夫人,灵公派人对孔子说:“四方来的君子不以为辱想与寡人结为兄弟的,必定会见我的夫人。我的夫人希望见到你。”孔子推辞谢绝,最后不得已而拜见南子。夫人在细葛帷帐之中。孔子进门,面朝北行稽首之礼,夫人从帷帐中行拜礼两次,身上的佩玉叮铛作响。孔子说:“我原来不想见她,既然见了便以礼相答。”子路不高兴。孔子起誓说:“我如果口不应心,老天会惩罚我的!老天会惩罚我的!”在卫都居住一个多月,(有一天,)卫灵公和夫人同乘一辆车,宦官雍渠为车右担任护卫,出宫游览,让孔子乘第二辆车,招摇过市。孔子说:“我没看见他爱好德行如同爱好女色啊。”于是厌恶卫灵公,离开卫国,经过曹国。这一年,鲁定公去世。

《论语》是孔子与其弟子的语录结集,儒家重要经典之一。结集工作是由孔子门人及再传弟子完成的。现在通行的《论语》20篇,内容以伦理、教育为主。

语录体:偏重于言语的记录,不重文采,不讲求篇章结构,不讲求篇与篇之间或者段与段之间在世间及内容上的必然联系的散文体式。

《论语》名称的来由——班固《汉书·艺文志》说:“《论语》者,孔子应答弟子,时人及弟子相与言而接闻于夫子之语也。当时弟子各有所记,夫子既卒,门人相与辑而论纂,故谓之《论语》。”

(一)说一说你所知道的《论语》

背景介绍

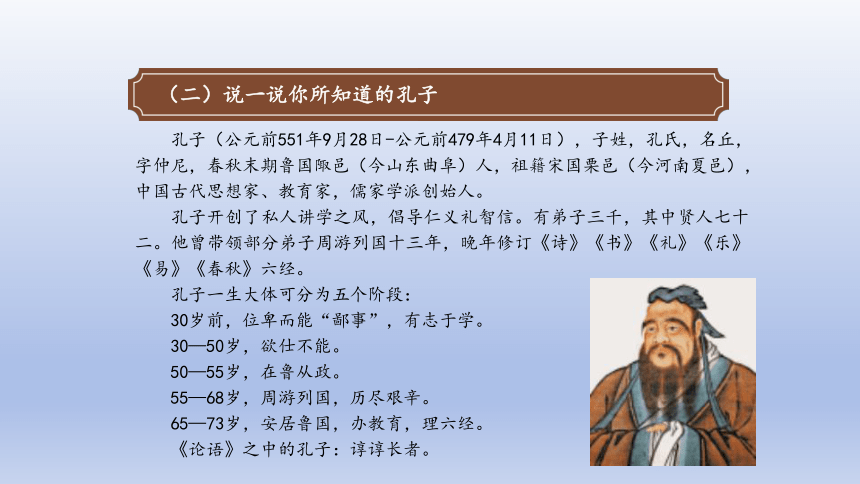

孔子(公元前551年9月28日-公元前479年4月11日),子姓,孔氏,名丘,字仲尼,春秋末期鲁国陬邑(今山东曲阜)人,祖籍宋国栗邑(今河南夏邑),中国古代思想家、教育家,儒家学派创始人。

孔子开创了私人讲学之风,倡导仁义礼智信。有弟子三千,其中贤人七十二。他曾带领部分弟子周游列国十三年,晚年修订《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六经。

孔子一生大体可分为五个阶段:

30岁前,位卑而能“鄙事”,有志于学。

30—50岁,欲仕不能。

50—55岁,在鲁从政。

55—68岁,周游列国,历尽艰辛。

65—73岁,安居鲁国,办教育,理六经。

《论语》之中的孔子:谆谆长者。

(二)说一说你所知道的孔子

“君子”是《论语》中的一个重要概念,“君子”是孔子想要通过教育培养的目标。“君子”一词本指政治地位高的人,但随着道德与政治关联曰益紧密,“君子”就被赋予了浓厚的道德意义。

教学过程

第一则:

1.理解:

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”(《学而》)

字词:敏:勤勉。

而①:表并列。而②:表顺承。就:到。

有道:指有才艺或有道德的人。正:使…匡正。

已:同“矣”,句尾语气词 表陈述,相当于“了”。

译文:孔子说:“品德高尚的人吃东西不追求饱足,居住不追求舒适,做事勤勉,言谈谨慎,到有道的人那里去匡正自己,这样可以说是好学了。”

(一)学习任务一:探究孔子“好学”的标准。

教学过程

2.思考1:孔子谈“好学”为什么先谈“食”与“居”的态度?好学的标准是什么?

先谈对物质的态度,凸显了古人以完善道德品质为基点的教育思想。

再谈对待“事”与“言”的态度。

最后是说向谁学习,主动学习。

孔子认为君子为学要修身养性、安贫乐道,克制物质享受的欲望,不断向有道之人学习,说话要谨慎,做事要勤勉,就是在求学上强调道德实践重于知识。

教学过程

相关篇章:

子曰:“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”(《述而》)(“吃粗粮,喝清水,弯起胳膊当枕头,这其中也有着乐趣。而通过干不正当的事得来的富贵,对于我来说就像浮云一般。”)

子曰:“君子谋道不谋食。耕也馁在其中矣,学也禄在其中矣。君子忧道不忧贫。”(《卫灵公》)(“君子谋求的是道而不去谋求衣食。耕作,常常会有饥饿;学习,往往得到俸禄。君子担忧是否能学到道,不担忧贫穷。”)

子曰:“三年学,不至于谷,不易得也。”(《泰伯》)(“读书三年,没想到去做官得俸禄,这是难得的。)

子曰:“士志于道,而耻恶衣恶食者,未足与议也。” (《里仁》)(读书人立志于追求真理,但又以穿破衣、吃粗糙的饭食为耻,这种人就不值得和他谈论真理了。)

教学过程

3.思考2:《论语》中“好学”一词出现了16次。结合下列关于“好学”的章句内涵,谈谈你对“好学”的理解。

(1)子曰:“朝闻道,夕死可矣。”(《里仁》)

闻道:得知真相

译:孔子说:“早晨得知真相,即使当晚死去,也没有遗憾。”

这句话体现了孔子对于“真理”具有怎样的态度?

“道”在此处特指儒家的“仁义之道”。懂得了仁义的道理,就应该用自己的一生去实践它,有时为了捍卫它,甚至不惜牺牲自己的生命。这是孔子的道德价值观,也是“朝闻道,夕死可矣”一句话所包含的深刻内涵。阐述了孔子执着追求真理的精神,以及为追求真理而献身的牺牲精神。

教学过程

(2)子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。” (《里仁》)

贤:形作名,有德行的人。

齐:形作动,看齐。

内:名作状,在心里

译:孔子说:“看见有德行的人就要想着向他看齐,看到没有德行的人,就要在心里反省自己是否有这样的缺点。”

教学过程

自我反省是道德修养的一种方法,经常反省自已,可以去除心中的杂念,理性地看待自己,快速地改掉自己的缺点,完善自己的道德境界。

这句话反映出孔子的什么思想?

教学过程

孔子认为道德修养的方法之一是见贤思齐。见到强于自己的人,要向他学习,努力向他靠齐;见到不如自己的人,要反省自已哪些地方还有欠缺,只有这样才能不断完善自已。

(3)子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”(《子罕》)

为:堆积。篑:筐。平:形作动,填平。覆:倾倒。往:坚持。

译:孔子说:“好比堆土成山,只差一筐土没有成功,这时停下来,是我自己停下来的。又好比填平洼地,虽然只倒下一筐土,如果决定去做,是我自己要坚持的。”

这句话蕴含了哪些做事和学习的道理?

孔子用堆土成山这一比喻,说明做事不可半途而废,要持之以恒,进退的责任在自己而不在别人。

对我们来说,生活就像一个放在建筑师面前的巨大采石场。只有那些按照自己的思维模式所形成的某种构架,从一堆杂乱无章的材料中以最经济、最适合、最持久的方式建成所需要的建筑的人,才配得上称为建筑师……相信我,这个世界称之为邪恶的痛苦及伤害的绝大部分,是因为人们太懒散,而没有掌握近在咫尺的正确知识;而且,一旦意识到这一点,便持之以恒地获取知识。对我来说,这就像人们决定必须去建一座塔,但是盖塔的地基所用的石头和劳力还不如承载一间茅屋的地基的多。(歌德《威廉·梅斯特》)

教学过程

1.理解第二则:

子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”(八佾)

而:表假设,如果。

如…何:固定句式,译为“怎样…呢?”

译:孔子说:“一个人如果没有仁德,他怎样对待礼呢?一个人如果没有仁德,他怎样对待乐呢?”

(二)学习任务二:理解仁的价值,理解仁、礼、乐的关系。

教学过程

2.思考1:“仁”和“礼”“乐”的关系是什么?

礼、乐都是制度文明,而仁则是人内心的道德规范,是人文的基础。所以,乐必须反映人的仁德。同时,乐是表达人思想情感的一种形式,在古代,它也是礼的一部分。因此,礼与乐都是仁的外在表现。这里,孔子指出礼、乐的核心与根本是仁,没有仁德的人,根本谈不上礼、乐的问题。

仁是孔子学说的中心,它来自固有的道德,是礼、乐的根本。礼讲究谦让敬人,乐需要八音和谐。一个人没有仁的本质,则无谦让敬人、和谐无夺等美德,即便行礼奏乐,也不具有实质意义。所以,人而不仁,礼对他有什么用?人而不仁,乐对他有什么用?这里就是说不仁之人,是用不了礼、乐的。

教学过程

3.理解第7则:

曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎 ”(泰伯)

弘:广、大,这里指志向远大。

而:表并列。

以为:把…作为。

已:停止

译:曾子说:“读书人不可以不志向远大,意志坚强,因为他担当的责任重大,而且路程遥远。把仁作为自己担当的责任,不是也很重大吗?到死才停止,不也很遥远吗?”

教学过程

曾子怎么看待“仁”?

曾子认为读书人应该具备刚毅的品格,因为只有具备了这种品格才可以接受重任,才可以不半途而废,才可以实现自己的理想和愿望。

曾子有疾,召门弟子曰:“启予足,启予手。《诗》云:‘战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。’而今而后,吾知免夫,小子!

子曰:“刚、毅、木、讷,近仁。”

·刚:刚强。毅:果敢。木:质朴。讷:钝于言。

教学过程

4.理解第9则:

子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”(《子罕》)

知:同“智”。

孔子说:“聪明的人不会迷惑,仁德的人不会有仇,勇敢的人不会畏惧。”

教学过程

①这句话体现了孔子怎样的思想主张?

孔子认为一个人要达成完美的人格修养,智、仁、勇缺一不可。

难点:②“智者”为何“不惑”,“仁者”为何“不忧”,“勇者”为何“不惧”?请谈谈你的看法。

有智慧的人不会疑惑,因为他知道大小、轻重、缓急、本末,判断力自然就强;仁德的人行恕道(己所不欲,勿施于人)则不会招人怨恨,行忠道(立人、达人)则会令人感激,人际关系处理得完善了,就不会忧虑;真正的勇者不在于行为壮烈,而在于内心强大,不存在惧怕之心,横逆忧患来临时,能淡然处之,这才是大勇。

教学过程

5.理解第10则

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”(颜渊)

教学过程

克:约束。

复:归复。

一日:一旦。

归:称赞。

由:依靠。

目:细则。

事:实践

译:颜渊问什么是仁。孔子说:“约束自我,使言行归复于先王之礼,就是仁。一旦你做到了克己复礼,全天下都会称赞你是仁人。要做到仁靠的是自己,难道要靠别人吗?”颜渊说:“请问克己复礼的细则。”孔子说:“不合于礼的不看,不合于礼的不听,不合于礼的不说,不合于礼的不做。”颜渊说:“我虽然不聪颖,愿意实践这些话。

如何理解孔子关于“仁”的这一回答?

“仁”从某个基本面上讲,是礼的内在化和自觉;礼显然不是人的本性所固有的,但是礼是社会人生所必须的;拥有仁德,关键在自己,自己不追求,自己不努力,再好的目标也等于零。

教学过程

6.理解第11则

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎 ”子曰:“其‘恕’乎!己所不欲,勿施于人。”(卫灵公)

一言:一个字。

行:实践。

其:大概。

教学过程

译:子贡问道:“有一个字可以终身去实践它吗?”孔子说:“大概就是‘恕’吧!自己不喜欢的事物,不要强行加到别人身上。

子曰:“君子求诸己,小人求诸人。”《卫灵公》

子曰:“躬自厚而薄责于人,则远怨矣。”(《卫灵公篇》)(严厉地责备自己而宽容地对待别人,就可以远离别人的怨恨了。)

“仁者如射,射者正已而后发。发而不中,不怨胜己者,反求诸己而已矣。”《孟子·公孙丑上》

子绝四:毋意,毋必,毋固,毋我。(孔子杜绝了四种毛病:不凭空臆测,不武断绝对,不固执拘泥,不自以为是。)

教学过程

思考:“恕”与“己所不欲,勿施于人”有何关系,这段话与孔子的“仁”又有何关系?

在孔子看来,“恕”这个字是可以终身奉行的,而“恕”就是“已所不欲,勿施于人”。它在根本上与“仁”是相同的,所以常把它看成是“仁”的实践原则。

孔子认为推已及人的恕道是可以终身奉行的原则。“已所不欲,勿施于人”说的也是思想品德修养,强调“修已”。

教学过程

1.提取下列章句中的成就君子人格的关键词,思考《论语》中的君子人格的内涵。

⑴子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”(《学而》)

⑵子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”(《里仁》)

⑶子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”(《雍也》)

(三)学习任务三:君子的处事原则是什么?

教学过程

译:孔子说:“质朴胜过了文饰就会粗野,文饰胜过了质朴就会虚浮,质朴和文饰比例恰当,然后才可以成为君子。”

①质:质朴。

②文:文饰。

③史:虚浮不实。

④彬彬:相杂适中的样子。

教学过程

难点:孔子这里说的“文”,指合乎礼的外在表现;“质”,指内在的仁德。只有具备“仁”的内在品质,同时又合乎“礼”并表现出来,方能成为“君子”。“文”与“质”的关系,亦即“礼”与“仁”的关系。这一方面体现了孔子所竭力推崇的“君子”之理想人格;另一方面反映了孔子一以贯之的中庸思想,即不主张偏胜于文,亦不主张偏胜于质,而主张不偏不倚,执两用中。文与质是对立统一、相互依存的,不可分离。孔子认为只有两者配合得当才是完美的。

从个人修养的角度来理解,“质”是指质朴的品质,“文”则是指文化的修养。那么,“质胜文则野”就是指一个人没有文化修养就会显得很粗俗;“文胜质则史”就是指一个人过于文雅就会显得浮夸和虚伪,注重繁文缛节而不切实际。所谓“百无一用是书生”,就是典型的“文胜质则史”。所以孔子提倡“文质彬彬”,既要有文化修养,又不要迷失了本性,只有这样,才能够称得上是真正的君子。

教学过程

孔子曰:“君子有三戒:少之时,血气未定,戒之在色;及其壮也,血气方刚,戒之在斗;及其老也,血气既衰,戒之在得。”(《季氏》)

孔子曰:“君子有九思:视思明,听思聪,色思温,貌思恭,言思忠,事思敬,疑思问,忿思难,见得思义。”(《季氏》)

君子有三畏:畏天命,畏大人,畏圣人之言。小人不知天命而不畏也,狎大人,侮圣人之言。(《季氏》

——“君子”是孔子的理想化的人格。君子以行仁、行义为己任。君子也尚勇,但勇的前提必须是仁义,是事业的正当性。君子处事要恰到好处,要做到中庸。

教学过程

2.查找《论语》中关于“君子”与“小人”对比的章句,翻译章句后,分析二者的区别。

☆君子周而不比,小人比而不周。(君子合群而不与人勾结,小人与人勾结而不合群。周:合群。比(bì):勾结。)

☆君子怀德,小人怀土;君子怀刑,小人怀惠。(君子心中怀有的是道德仁义,小人心中怀有的乡土地方;君子心中怀着对法度的畏惧,小人心中怀着对小恩小惠的喜爱。)

☆君子喻于义,小人喻于利。

☆君子坦荡荡,小人常戚戚。

教学过程

对比君子与小人的区别。

☆君子和而不同,小人同而不和。

☆君子泰而不骄,小人骄而不泰。(君子安详坦然而不骄矜凌人;小人骄矜凌人而不安详坦然。)

☆君子固穷,小人穷斯滥矣。(孔子在陈国断了粮,跟随的人都饿病了,不能起身。子路愤 愤不平地见孔子说:“难道君子也有穷困的时候吗?”孔子说:“君子安守穷困,小人穷困便会胡作非为。”)

☆君子求诸己,小人求诸人。(“君子要求的是自己,小人要求的是别人。”)

子曰:君子不器。(有学问、有修养的人不应该仅仅只是一种可供使用的器具。)

教学过程

子曰:“已所不欲,勿施于人。”那么,“已之所欲,就能施于人”吗?

请同学们结合自己的生活实际,撰写500字左右的名句思考。

作业布置

高中选择性必修上册第二单元

1.理解文中重要的实词、虚词、特殊句式等文言基础知识;

2.了解《论语》的有关知识,明确其在文学史上的地位。

标题标题

3.以“君子”为轴,梳理各章中的内在关系,理解君子“义利观”和“内求外修”的内核。

月馀,反乎卫,主蘧伯玉家。灵公夫人有南子者,使人谓孔子曰:“四方之君子不辱欲与寡君为兄弟者,必见寡小君。寡小君愿见。”孔子辞谢,不得已而见之。夫人在絺帷中。孔子入门,北面稽首。夫人自帷中再拜,环佩玉声璆然。孔子曰:“吾乡为弗见,见之礼答焉。”子路不说。孔子矢之曰:“予所不者,天厌之!天厌之!”居卫月馀,灵公与夫人同车,宦者雍渠参乘,出,使孔子为次乘,招摇市过之。孔子曰:“吾未见好德如好色者也。”于是丑之,去卫,过曹。是岁,鲁定公卒。(《史记·孔子世家》)

你对孔子了解多少?

课堂导入

译文:孔子离开匡邑随即经过蒲邑。一个多月后,返回卫都,寄居在蘧伯玉家。卫灵公有个叫南子的夫人,灵公派人对孔子说:“四方来的君子不以为辱想与寡人结为兄弟的,必定会见我的夫人。我的夫人希望见到你。”孔子推辞谢绝,最后不得已而拜见南子。夫人在细葛帷帐之中。孔子进门,面朝北行稽首之礼,夫人从帷帐中行拜礼两次,身上的佩玉叮铛作响。孔子说:“我原来不想见她,既然见了便以礼相答。”子路不高兴。孔子起誓说:“我如果口不应心,老天会惩罚我的!老天会惩罚我的!”在卫都居住一个多月,(有一天,)卫灵公和夫人同乘一辆车,宦官雍渠为车右担任护卫,出宫游览,让孔子乘第二辆车,招摇过市。孔子说:“我没看见他爱好德行如同爱好女色啊。”于是厌恶卫灵公,离开卫国,经过曹国。这一年,鲁定公去世。

《论语》是孔子与其弟子的语录结集,儒家重要经典之一。结集工作是由孔子门人及再传弟子完成的。现在通行的《论语》20篇,内容以伦理、教育为主。

语录体:偏重于言语的记录,不重文采,不讲求篇章结构,不讲求篇与篇之间或者段与段之间在世间及内容上的必然联系的散文体式。

《论语》名称的来由——班固《汉书·艺文志》说:“《论语》者,孔子应答弟子,时人及弟子相与言而接闻于夫子之语也。当时弟子各有所记,夫子既卒,门人相与辑而论纂,故谓之《论语》。”

(一)说一说你所知道的《论语》

背景介绍

孔子(公元前551年9月28日-公元前479年4月11日),子姓,孔氏,名丘,字仲尼,春秋末期鲁国陬邑(今山东曲阜)人,祖籍宋国栗邑(今河南夏邑),中国古代思想家、教育家,儒家学派创始人。

孔子开创了私人讲学之风,倡导仁义礼智信。有弟子三千,其中贤人七十二。他曾带领部分弟子周游列国十三年,晚年修订《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六经。

孔子一生大体可分为五个阶段:

30岁前,位卑而能“鄙事”,有志于学。

30—50岁,欲仕不能。

50—55岁,在鲁从政。

55—68岁,周游列国,历尽艰辛。

65—73岁,安居鲁国,办教育,理六经。

《论语》之中的孔子:谆谆长者。

(二)说一说你所知道的孔子

“君子”是《论语》中的一个重要概念,“君子”是孔子想要通过教育培养的目标。“君子”一词本指政治地位高的人,但随着道德与政治关联曰益紧密,“君子”就被赋予了浓厚的道德意义。

教学过程

第一则:

1.理解:

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”(《学而》)

字词:敏:勤勉。

而①:表并列。而②:表顺承。就:到。

有道:指有才艺或有道德的人。正:使…匡正。

已:同“矣”,句尾语气词 表陈述,相当于“了”。

译文:孔子说:“品德高尚的人吃东西不追求饱足,居住不追求舒适,做事勤勉,言谈谨慎,到有道的人那里去匡正自己,这样可以说是好学了。”

(一)学习任务一:探究孔子“好学”的标准。

教学过程

2.思考1:孔子谈“好学”为什么先谈“食”与“居”的态度?好学的标准是什么?

先谈对物质的态度,凸显了古人以完善道德品质为基点的教育思想。

再谈对待“事”与“言”的态度。

最后是说向谁学习,主动学习。

孔子认为君子为学要修身养性、安贫乐道,克制物质享受的欲望,不断向有道之人学习,说话要谨慎,做事要勤勉,就是在求学上强调道德实践重于知识。

教学过程

相关篇章:

子曰:“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”(《述而》)(“吃粗粮,喝清水,弯起胳膊当枕头,这其中也有着乐趣。而通过干不正当的事得来的富贵,对于我来说就像浮云一般。”)

子曰:“君子谋道不谋食。耕也馁在其中矣,学也禄在其中矣。君子忧道不忧贫。”(《卫灵公》)(“君子谋求的是道而不去谋求衣食。耕作,常常会有饥饿;学习,往往得到俸禄。君子担忧是否能学到道,不担忧贫穷。”)

子曰:“三年学,不至于谷,不易得也。”(《泰伯》)(“读书三年,没想到去做官得俸禄,这是难得的。)

子曰:“士志于道,而耻恶衣恶食者,未足与议也。” (《里仁》)(读书人立志于追求真理,但又以穿破衣、吃粗糙的饭食为耻,这种人就不值得和他谈论真理了。)

教学过程

3.思考2:《论语》中“好学”一词出现了16次。结合下列关于“好学”的章句内涵,谈谈你对“好学”的理解。

(1)子曰:“朝闻道,夕死可矣。”(《里仁》)

闻道:得知真相

译:孔子说:“早晨得知真相,即使当晚死去,也没有遗憾。”

这句话体现了孔子对于“真理”具有怎样的态度?

“道”在此处特指儒家的“仁义之道”。懂得了仁义的道理,就应该用自己的一生去实践它,有时为了捍卫它,甚至不惜牺牲自己的生命。这是孔子的道德价值观,也是“朝闻道,夕死可矣”一句话所包含的深刻内涵。阐述了孔子执着追求真理的精神,以及为追求真理而献身的牺牲精神。

教学过程

(2)子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。” (《里仁》)

贤:形作名,有德行的人。

齐:形作动,看齐。

内:名作状,在心里

译:孔子说:“看见有德行的人就要想着向他看齐,看到没有德行的人,就要在心里反省自己是否有这样的缺点。”

教学过程

自我反省是道德修养的一种方法,经常反省自已,可以去除心中的杂念,理性地看待自己,快速地改掉自己的缺点,完善自己的道德境界。

这句话反映出孔子的什么思想?

教学过程

孔子认为道德修养的方法之一是见贤思齐。见到强于自己的人,要向他学习,努力向他靠齐;见到不如自己的人,要反省自已哪些地方还有欠缺,只有这样才能不断完善自已。

(3)子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”(《子罕》)

为:堆积。篑:筐。平:形作动,填平。覆:倾倒。往:坚持。

译:孔子说:“好比堆土成山,只差一筐土没有成功,这时停下来,是我自己停下来的。又好比填平洼地,虽然只倒下一筐土,如果决定去做,是我自己要坚持的。”

这句话蕴含了哪些做事和学习的道理?

孔子用堆土成山这一比喻,说明做事不可半途而废,要持之以恒,进退的责任在自己而不在别人。

对我们来说,生活就像一个放在建筑师面前的巨大采石场。只有那些按照自己的思维模式所形成的某种构架,从一堆杂乱无章的材料中以最经济、最适合、最持久的方式建成所需要的建筑的人,才配得上称为建筑师……相信我,这个世界称之为邪恶的痛苦及伤害的绝大部分,是因为人们太懒散,而没有掌握近在咫尺的正确知识;而且,一旦意识到这一点,便持之以恒地获取知识。对我来说,这就像人们决定必须去建一座塔,但是盖塔的地基所用的石头和劳力还不如承载一间茅屋的地基的多。(歌德《威廉·梅斯特》)

教学过程

1.理解第二则:

子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”(八佾)

而:表假设,如果。

如…何:固定句式,译为“怎样…呢?”

译:孔子说:“一个人如果没有仁德,他怎样对待礼呢?一个人如果没有仁德,他怎样对待乐呢?”

(二)学习任务二:理解仁的价值,理解仁、礼、乐的关系。

教学过程

2.思考1:“仁”和“礼”“乐”的关系是什么?

礼、乐都是制度文明,而仁则是人内心的道德规范,是人文的基础。所以,乐必须反映人的仁德。同时,乐是表达人思想情感的一种形式,在古代,它也是礼的一部分。因此,礼与乐都是仁的外在表现。这里,孔子指出礼、乐的核心与根本是仁,没有仁德的人,根本谈不上礼、乐的问题。

仁是孔子学说的中心,它来自固有的道德,是礼、乐的根本。礼讲究谦让敬人,乐需要八音和谐。一个人没有仁的本质,则无谦让敬人、和谐无夺等美德,即便行礼奏乐,也不具有实质意义。所以,人而不仁,礼对他有什么用?人而不仁,乐对他有什么用?这里就是说不仁之人,是用不了礼、乐的。

教学过程

3.理解第7则:

曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎 ”(泰伯)

弘:广、大,这里指志向远大。

而:表并列。

以为:把…作为。

已:停止

译:曾子说:“读书人不可以不志向远大,意志坚强,因为他担当的责任重大,而且路程遥远。把仁作为自己担当的责任,不是也很重大吗?到死才停止,不也很遥远吗?”

教学过程

曾子怎么看待“仁”?

曾子认为读书人应该具备刚毅的品格,因为只有具备了这种品格才可以接受重任,才可以不半途而废,才可以实现自己的理想和愿望。

曾子有疾,召门弟子曰:“启予足,启予手。《诗》云:‘战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。’而今而后,吾知免夫,小子!

子曰:“刚、毅、木、讷,近仁。”

·刚:刚强。毅:果敢。木:质朴。讷:钝于言。

教学过程

4.理解第9则:

子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”(《子罕》)

知:同“智”。

孔子说:“聪明的人不会迷惑,仁德的人不会有仇,勇敢的人不会畏惧。”

教学过程

①这句话体现了孔子怎样的思想主张?

孔子认为一个人要达成完美的人格修养,智、仁、勇缺一不可。

难点:②“智者”为何“不惑”,“仁者”为何“不忧”,“勇者”为何“不惧”?请谈谈你的看法。

有智慧的人不会疑惑,因为他知道大小、轻重、缓急、本末,判断力自然就强;仁德的人行恕道(己所不欲,勿施于人)则不会招人怨恨,行忠道(立人、达人)则会令人感激,人际关系处理得完善了,就不会忧虑;真正的勇者不在于行为壮烈,而在于内心强大,不存在惧怕之心,横逆忧患来临时,能淡然处之,这才是大勇。

教学过程

5.理解第10则

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”(颜渊)

教学过程

克:约束。

复:归复。

一日:一旦。

归:称赞。

由:依靠。

目:细则。

事:实践

译:颜渊问什么是仁。孔子说:“约束自我,使言行归复于先王之礼,就是仁。一旦你做到了克己复礼,全天下都会称赞你是仁人。要做到仁靠的是自己,难道要靠别人吗?”颜渊说:“请问克己复礼的细则。”孔子说:“不合于礼的不看,不合于礼的不听,不合于礼的不说,不合于礼的不做。”颜渊说:“我虽然不聪颖,愿意实践这些话。

如何理解孔子关于“仁”的这一回答?

“仁”从某个基本面上讲,是礼的内在化和自觉;礼显然不是人的本性所固有的,但是礼是社会人生所必须的;拥有仁德,关键在自己,自己不追求,自己不努力,再好的目标也等于零。

教学过程

6.理解第11则

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎 ”子曰:“其‘恕’乎!己所不欲,勿施于人。”(卫灵公)

一言:一个字。

行:实践。

其:大概。

教学过程

译:子贡问道:“有一个字可以终身去实践它吗?”孔子说:“大概就是‘恕’吧!自己不喜欢的事物,不要强行加到别人身上。

子曰:“君子求诸己,小人求诸人。”《卫灵公》

子曰:“躬自厚而薄责于人,则远怨矣。”(《卫灵公篇》)(严厉地责备自己而宽容地对待别人,就可以远离别人的怨恨了。)

“仁者如射,射者正已而后发。发而不中,不怨胜己者,反求诸己而已矣。”《孟子·公孙丑上》

子绝四:毋意,毋必,毋固,毋我。(孔子杜绝了四种毛病:不凭空臆测,不武断绝对,不固执拘泥,不自以为是。)

教学过程

思考:“恕”与“己所不欲,勿施于人”有何关系,这段话与孔子的“仁”又有何关系?

在孔子看来,“恕”这个字是可以终身奉行的,而“恕”就是“已所不欲,勿施于人”。它在根本上与“仁”是相同的,所以常把它看成是“仁”的实践原则。

孔子认为推已及人的恕道是可以终身奉行的原则。“已所不欲,勿施于人”说的也是思想品德修养,强调“修已”。

教学过程

1.提取下列章句中的成就君子人格的关键词,思考《论语》中的君子人格的内涵。

⑴子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”(《学而》)

⑵子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”(《里仁》)

⑶子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”(《雍也》)

(三)学习任务三:君子的处事原则是什么?

教学过程

译:孔子说:“质朴胜过了文饰就会粗野,文饰胜过了质朴就会虚浮,质朴和文饰比例恰当,然后才可以成为君子。”

①质:质朴。

②文:文饰。

③史:虚浮不实。

④彬彬:相杂适中的样子。

教学过程

难点:孔子这里说的“文”,指合乎礼的外在表现;“质”,指内在的仁德。只有具备“仁”的内在品质,同时又合乎“礼”并表现出来,方能成为“君子”。“文”与“质”的关系,亦即“礼”与“仁”的关系。这一方面体现了孔子所竭力推崇的“君子”之理想人格;另一方面反映了孔子一以贯之的中庸思想,即不主张偏胜于文,亦不主张偏胜于质,而主张不偏不倚,执两用中。文与质是对立统一、相互依存的,不可分离。孔子认为只有两者配合得当才是完美的。

从个人修养的角度来理解,“质”是指质朴的品质,“文”则是指文化的修养。那么,“质胜文则野”就是指一个人没有文化修养就会显得很粗俗;“文胜质则史”就是指一个人过于文雅就会显得浮夸和虚伪,注重繁文缛节而不切实际。所谓“百无一用是书生”,就是典型的“文胜质则史”。所以孔子提倡“文质彬彬”,既要有文化修养,又不要迷失了本性,只有这样,才能够称得上是真正的君子。

教学过程

孔子曰:“君子有三戒:少之时,血气未定,戒之在色;及其壮也,血气方刚,戒之在斗;及其老也,血气既衰,戒之在得。”(《季氏》)

孔子曰:“君子有九思:视思明,听思聪,色思温,貌思恭,言思忠,事思敬,疑思问,忿思难,见得思义。”(《季氏》)

君子有三畏:畏天命,畏大人,畏圣人之言。小人不知天命而不畏也,狎大人,侮圣人之言。(《季氏》

——“君子”是孔子的理想化的人格。君子以行仁、行义为己任。君子也尚勇,但勇的前提必须是仁义,是事业的正当性。君子处事要恰到好处,要做到中庸。

教学过程

2.查找《论语》中关于“君子”与“小人”对比的章句,翻译章句后,分析二者的区别。

☆君子周而不比,小人比而不周。(君子合群而不与人勾结,小人与人勾结而不合群。周:合群。比(bì):勾结。)

☆君子怀德,小人怀土;君子怀刑,小人怀惠。(君子心中怀有的是道德仁义,小人心中怀有的乡土地方;君子心中怀着对法度的畏惧,小人心中怀着对小恩小惠的喜爱。)

☆君子喻于义,小人喻于利。

☆君子坦荡荡,小人常戚戚。

教学过程

对比君子与小人的区别。

☆君子和而不同,小人同而不和。

☆君子泰而不骄,小人骄而不泰。(君子安详坦然而不骄矜凌人;小人骄矜凌人而不安详坦然。)

☆君子固穷,小人穷斯滥矣。(孔子在陈国断了粮,跟随的人都饿病了,不能起身。子路愤 愤不平地见孔子说:“难道君子也有穷困的时候吗?”孔子说:“君子安守穷困,小人穷困便会胡作非为。”)

☆君子求诸己,小人求诸人。(“君子要求的是自己,小人要求的是别人。”)

子曰:君子不器。(有学问、有修养的人不应该仅仅只是一种可供使用的器具。)

教学过程

子曰:“已所不欲,勿施于人。”那么,“已之所欲,就能施于人”吗?

请同学们结合自己的生活实际,撰写500字左右的名句思考。

作业布置