部编版高中语文选择性必修上册第一单元中国革命传统作品研习2篇目二:大战中的插曲课件(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版高中语文选择性必修上册第一单元中国革命传统作品研习2篇目二:大战中的插曲课件(共30张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 63.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-22 09:37:01 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

学习目标

壹

贰

了解作者及背景。

叁

归纳课文内容并梳理层次结构

把握文章的思想内涵,感受伟大的革命人道主义精神。

01

文体知识

回忆录,散文的一种,用叙述或描写的方式追记自己或自己所熟悉的人物的生活经历和社会活动的一种文体。回忆录的篇幅有长有短,具有史料价值和文学价值。

概念

分类

亲笔回忆录、口述回忆录

特点

真实、广泛、突出。

回忆录

本书是中国人民解放军高级将领回忆录丛书之一。该书以口述的形式,全面回顾了作者聂荣臻的人生历程,其中内容主要集中于革命这一段。

通过本书一代革命家对人民解放事业的波澜壮阔和中华人民共和国曲折前进的辉煌壮丽往事的回顾,让今天的我们重新感受那段艰难而又辉煌的革命历史。

文体知识

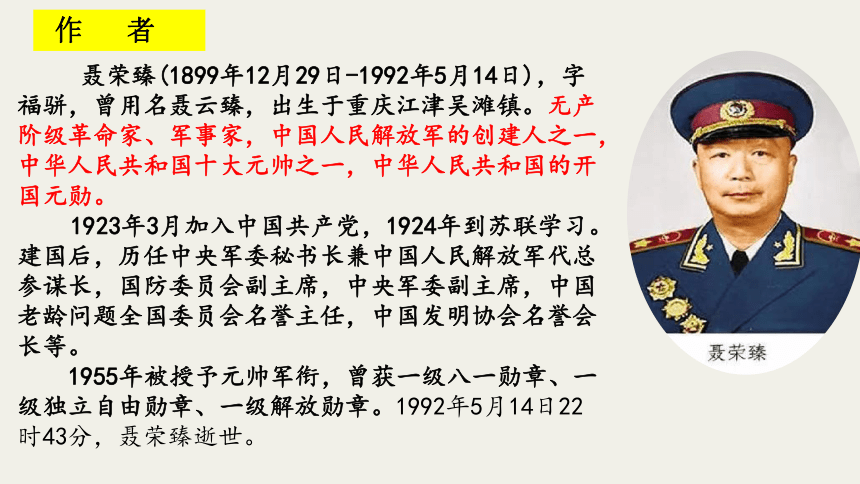

作 者

聂荣臻(1899年12月29日-1992年5月14日),字福骈,曾用名聂云臻,出生于重庆江津吴滩镇。无产阶级革命家、军事家,中国人民解放军的创建人之一,中华人民共和国十大元帅之一,中华人民共和国的开国元勋。

1923年3月加入中国共产党,1924年到苏联学习。建国后,历任中央军委秘书长兼中国人民解放军代总参谋长,国防委员会副主席,中央军委副主席,中国老龄问题全国委员会名誉主任,中国发明协会名誉会长等。

1955年被授予元帅军衔,曾获一级八一勋章、一级独立自由勋章、一级解放勋章。1992年5月14日22时43分,聂荣臻逝世。

写 作 背 景

1940年,八路军打响了有名的“百团大战”,华北敌后战场数十万军民,与日本侵略者进行了浴血奋战。百团大战对日军的打击是沉重的。消灭敌伪日寇20645人,俘虏日寇281人,八路军粉碎了日军的报复“扫荡”。

题目解说

大 战 中 的 插 曲

“大战”:抗战时期的“百团大战”

“插曲”:“比喻连续进行的事情中插入的特殊片段”。

作用:(1)点明了这一事件深厚的历史背景

(2)说明了它的特殊性——不是战争主要部分,而是“插曲”

(3)显得耐人寻味,强调了事件的美好性。

整体感知,划分结构

1.初读文章,说一说这篇回忆录回忆了哪几件事?

第一部分(第1段):点明事件,写百团大战中救起了两个日本小姑娘。

第二部分(第2—10段):回忆战火中照顾日本小姑娘并派人送回的过程;

第三部分(第11—13段):聂帅惦念并寻找救起的日本小姑娘,以及战后美穗子探访聂帅。

第四部分(第14—15段):点明事件的意义:这段大战中的插曲成为中日人民友好的佳话。

1.聂元帅听闻日本小姑娘的情况后,都做了哪些事?体现了什么样的精神内涵?

要求立刻把孩子送到指挥所来

抱起受伤的婴儿

嘱咐医生和警卫员

洗梨子给孩子吃

用勺子给孩子喂稀饭

询问孩子姓名

安排挑子送她们

担心她们在路上哭,堆了许多梨子

对日本孩子的关爱,细心周到,无微不至。这种爱不仅有始有终,而且是善始善终。

人民军队强烈的人道主义关爱之情

任务一:阅读文本,寻找插曲

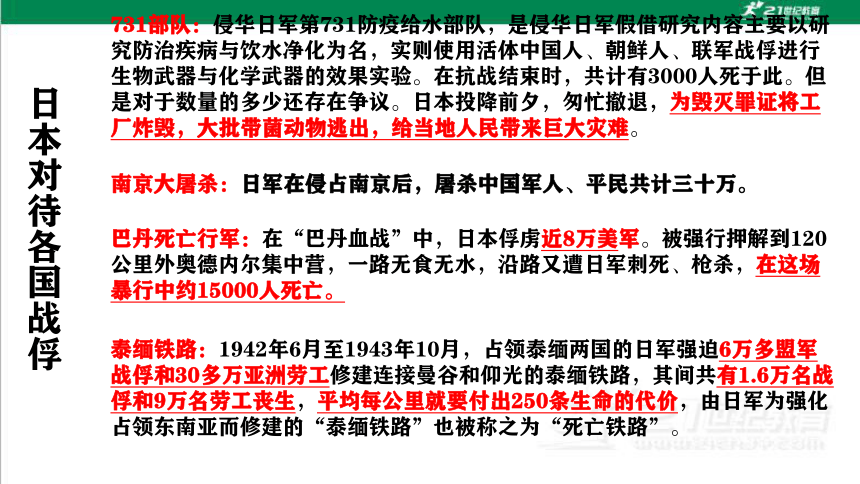

日本对待各国战俘

巴丹死亡行军:在“巴丹血战”中,日本俘虏近8万美军。被强行押解到120公里外奥德内尔集中营,一路无食无水,沿路又遭日军刺死、枪杀,在这场暴行中约15000人死亡。

南京大屠杀:日军在侵占南京后,屠杀中国军人、平民共计三十万。

731部队:侵华日军第731防疫给水部队,是侵华日军假借研究内容主要以研究防治疾病与饮水净化为名,实则使用活体中国人、朝鲜人、联军战俘进行生物武器与化学武器的效果实验。在抗战结束时,共计有3000人死于此。但是对于数量的多少还存在争议。日本投降前夕,匆忙撤退,为毁灭罪证将工厂炸毁,大批带菌动物逃出,给当地人民带来巨大灾难。

泰缅铁路:1942年6月至1943年10月,占领泰缅两国的日军强迫6万多盟军战俘和30多万亚洲劳工修建连接曼谷和仰光的泰缅铁路,其间共有1.6万名战俘和9万名劳工丧生,平均每公里就要付出250条生命的代价,由日军为强化占领东南亚而修建的“泰缅铁路”也被称之为“死亡铁路”。

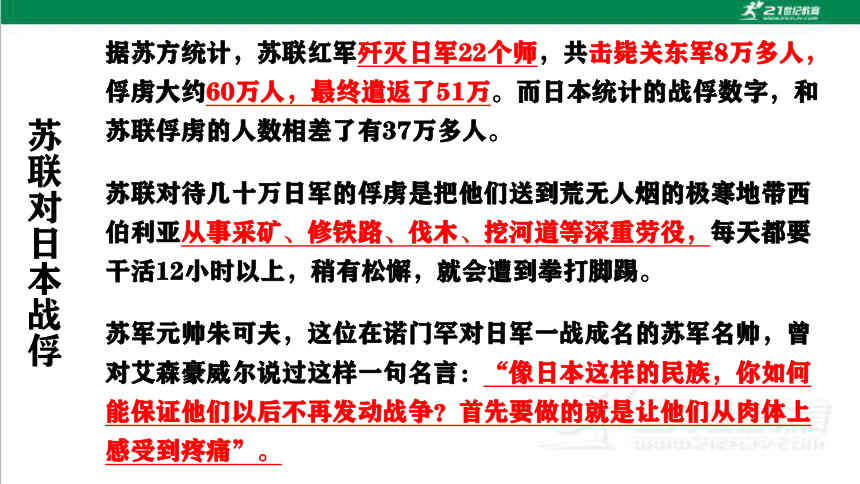

苏联对日本战俘

据苏方统计,苏联红军歼灭日军22个师,共击毙关东军8万多人,俘虏大约60万人,最终遣返了51万。而日本统计的战俘数字,和苏联俘虏的人数相差了有37万多人。

苏联对待几十万日军的俘虏是把他们送到荒无人烟的极寒地带西伯利亚从事采矿、修铁路、伐木、挖河道等深重劳役,每天都要干活12小时以上,稍有松懈,就会遭到拳打脚踢。

苏军元帅朱可夫,这位在诺门罕对日军一战成名的苏军名帅,曾对艾森豪威尔说过这样一句名言:“像日本这样的民族,你如何能保证他们以后不再发动战争?首先要做的就是让他们从肉体上感受到疼痛”。

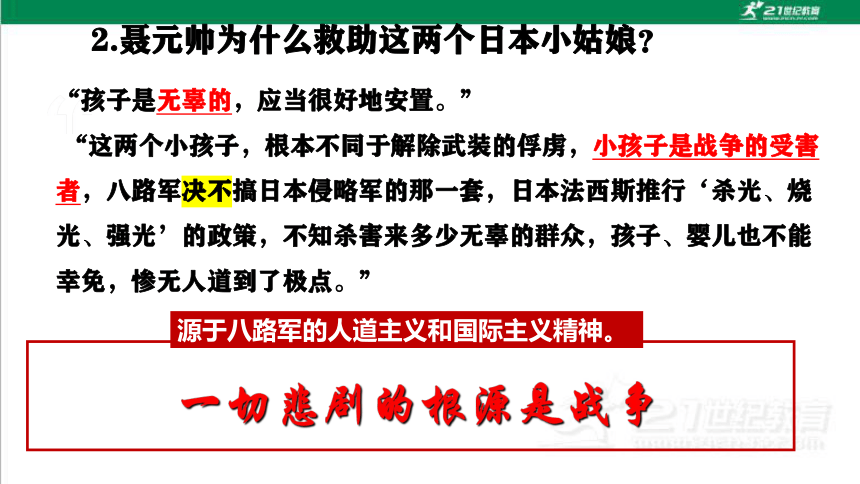

2.聂元帅为什么救助这两个日本小姑娘?

“孩子是无辜的,应当很好地安置。”

“这两个小孩子,根本不同于解除武装的俘虏,小孩子是战争的受害者,八路军决不搞日本侵略军的那一套,日本法西斯推行‘杀光、烧光、强光’的政策,不知杀害来多少无辜的群众,孩子、婴儿也不能幸免,惨无人道到了极点。”

源于八路军的人道主义和国际主义精神。

一切悲剧的根源是战争

3、根据第三段回答作者为何要将小姑娘们送回日本?

在异国他乡成长,怕小姑娘伤感

希望小姑娘能在亲人身边成长

战事吃紧

欲要收养,但条件不好

妥善照顾小姑娘有实际困难

自身角度

小姑娘角度

一切从小姑娘出发

从文本中,我们可以看出聂帅是一个什么样的人?

①重情义、有情怀。对战争中发生的一些小事儿,能够记忆犹新、如数家珍,并且用善意和理智来看待战争中的人和事儿。(8、9节)

②心思细腻、缜密。在考虑到两个孩子究竟怎么办的时候,把是由自己抚养还是送回去的每一种情况的利弊都加以权衡,体现了办事的细心和周全。(3节)

③热心和有高度的责任心。当前线部队请示如何处理两个小姑娘的时候,聂荣臻说道:立刻把孩子送到指挥所来。体现了对部队、对孩子、对工作、对人民的高度责任感。(2节)

④平易近人,慈爱亲切。例如:那个稍大些的孩子,很讨人喜欢,我牵着她的手,拿来梨子给她吃。(4节)

⑤运筹帷幄、精明干练,有真知灼见。例如:我是这样考虑的,我们进行抗日战争,这中间不只是打仗的问题,还要注意不失时机地对敌军进行政治工作。能够看到长远的发展。

⑥胸怀宽广,有人道主义精神。在中日对战的特殊时期,能够不计嫌隙,救助日本小姑娘。

任务三:再读文本,归纳形象

1.仔细阅读聂荣臻元帅写给日本人的信,概括书信的内容。

(1)表明严正立场:直斥日军暴行,指出灾难责任完全“由日阀负之”

(2)满贮人道的坚守,人性的光辉,表明抗战是为了中日双方人民谋求和平的正义之战:日本孤儿的遭遇说明日阀侵略给日本人民带来了灾难,而我军对待日本普通民众更与日军暴行形成鲜明对比

(3)宣传教育,通过对日阀与普通日本兵士、民众态度的区别,呼吁两国士兵及人民携手共建真正的“自由与幸福”。

任务二:阅读文本,读懂书信

2.这封信与这篇回忆录整体的语言风格有什么不同 为什么要用这样—种语言风格

①聂荣臻的回忆录,以口述的形式,叙述了聂荣臻革命生涯中的种种经历,同忆录的目的是让后人更多地了解那一段风起云涌的革命历史,因而具有通俗性; 作者在主观叙述的同时,力求做到对历史史实的客观再现,因而适当运用书面语,以求对内容的严谨表达;采用自然亲切的语言风格,拉近了与读者的距离,增强了文章的可读性。

回忆录的整体语言风格:浅显平易,通俗易懂,口语与书面语共用,雅俗共赏,自然亲切。

②聂荣臻写给日军的信,在当时无疑具有外交属性,因而,语言庄重典雅、言简意赅,符合这封信外交属性的要求。同时,这封信还被赋予给日军做政治工作的功能,因而,不仅借送还日本小女孩的事件动之以情,而且义正词严地阐明中国人民的立场,揭露日本军阀的罪恶,晓之以理,情理并重,促使日本军人认识到日本军阀发动的侵华战争的非正义性和邪恶性,从而产生强大的说服力和感召力,进而有效发挥这封信政治思想工作的功效。

这封信的整体语言风格∶典雅庄重,义正词严,情理并重,言简意明,多文言词汇和成语,具有很强的说服力和感召力。

3.文章全文引述了"我"当时写给日军一封信,占用了较大的篇幅,将这封信的内容册除好不好 为什么

不好。

①这封信是聂荣臻主张在战争中重视对敌人开展政治工作的体现,有助于全面、深刻地表现聂荣臻的形象以及其政治、军事思想和主张。

②信中提到的"国际主义之精神"是对文中所说的"革命人道主义精神"的补充与佐证,保留信件原文有利于宣扬和展示八路军奉行的革命人道主义精神。

③给日本军写信是"大战中的插曲"这一故事中最重要的组成部分,如果删除,就损害了故事的完整性。

④后文有两个小女孩送交给日军后日军表示"很感谢"的"回信",这一内容与下文写战后日本人民和参加过侵华战争的日本旧军人的反省和悔过形成有机关联。删除信件后,没有前文的这些铺垫,后文的叙述就会显得比较突兀。

4、"百团大战中的这个小小的插曲"为什么成为中日人民友好的佳话

1)从中国人民的角度来说,对待战争遗孤的救助,体现出革命的人道主义精神,证明了日本发动的侵华战争的实质就是不正义的战争,也促进了中日人民之间的交往和友好往来。

2)从日本人民的角度来说,以美穗子为代表的日本民众的态度,更加体现了我们中日友好的主题。

3)个人而言,美穗子回访更加证明了中日人民的友情,在战火纷飞的时代,同是战争受害者的中日人民保持了高度的一致,美穗子就是一个事实的例子,美穗子的回访以及日本人民的表现更是体现了中日友情。

①日军接收到两个小女孩后回信表示感谢,表明日本部分军人被八路军拯救敌对国家儿童这一行为所折服,日本部分军人心中尚有感恩之心,也表明了聂荣臻对敌政治工作是有效的。

②美穗子的探望、日本人民的电报和书信,“北海道的渔民托她带来一盒干贝,表示对中国人民的祝愿”等内容,表明以美穗子为代表的日本人民是淳朴和善良的,日本人民是向善、向美的,他们心中有着与中国人民友好的渴望和祝愿。

③参加过侵华战争的旧军人知道美穗子被八路军拯救这件事之后的感慨、答谢、致歉与忏悔,表明部分日本人民有智慧、能自省的。他们受日本军阀的蒙蔽,参加侵略战争,同样也是受害者,闪烁着真善美光芒的“插曲”事件,擦去了蒙蔽他们眼睛的尘垢,让他们感受到了人性美好的力量。

5.文章写日军接收到两个小女孩后的回信、美穗子的探望、日本人民的电报和书信、参加过侵华战争的日本旧军人的反应,从这些内容中,你读出了什么?

①采用倒叙手法。开头直接点明救起两个日本小姑娘的事件。

②采用顺叙手法。叙述救起日本小姑娘的事情是按照时间的先后顺序来叙述的。

③采用插叙手法。在回忆过程中,插叙了日本俘虏中西的故事,他不但自己留在晋察冀根据地,而且影响到其他被俘虏的日本兵留下来,组织成“反战同盟”。

1.作为一篇回忆录,本文在记叙顺序上的特点是什么?

任务四:再读文本,探究写法

①以一种抒情性的笔调,引出对百团大战中中国军队拯救日本小姑娘的故事的回忆,具有引起下文的作用。

②强调“这是激烈的战火中一个很有意义的‘插曲’”,照应标题,总领全文。

③将炮火轰鸣、刀光剑影的战斗场面与饱含爱心、温馨感人的救人故事进行对比,突出中国军队崇高的革命人道主义精神。

2、分析第一段的作用(倒叙作用)。

3、聂帅在回忆录里插叙了一个叫中西的日本兵的事情,目的是什么

1.这是一个插叙,以一个名叫中西的日本兵被俘虏之后留在根据地并为根据地教中国士兵使用掷弹筒的事迹,来证明日本的侵华战争是极其野蛮和残酷的,是不得人心的,是侵略战争,而我们这是正义的战争,从敌军的角度来放映出日本是不义的战争,正是对主题的最好诠释。

2.这个日本兵的事情同时也表明中国军队救助日本战俘不是单一事件,体现了回忆录广泛性的特点。

①本文运用倒叙的方式,增强文章的可读性,吸引读者的阅读兴趣。

②本文运用了大量的心理描写和动作描写,来塑造人物形象,更加的真实可感。如:我考虑,或是由我把她们养起来。

③本文用词精炼,富于变化,更加准确形象。如“我牵着她的手”,“把那个稍大些的孩子拉在怀里”等。

④夹叙夹议。在叙述故事的过程中,有对落难百姓的同情,对小女孩的关爱,还有对日军暴行的披露和对未来发展的看法。丰富主旨。

⑤以第一人称来讲述,语言浅白,口语化,更真实,情感更充沛。聂帅的回忆录语言浅白,用口语的形式进行叙述,娓娓道来。同时在文中,聂帅充满了感情,表现出对日本军国主义的愤慨和谴责,同时又表现对和平的向往。

4.试分析本文有哪些艺术特色。

这篇回忆录,对中国人民军队指战员救助日本女孩的描写,没有浓墨重彩,而是轻描淡写,似乎略显平淡,不过细细品来,就会体悟到这些文字平实而不平淡,平中见奇,小中见大,耐人寻味。文章在看似平淡的叙述中,有层峦叠嶂,耸立着中国人民军队人道主义、国际主义精神的高峰;回忆录在种种艰难困苦与中国人民军队对待日本女孩态度的比照中,彰显出中国人民军队精神品格的峥嵘气象。

主题总结

比较阅读

《长征胜利万岁》和《大战中的插曲》这两篇文章都是选自老一辈革命家的回忆录,都是以战争为背景,记述了战争背景下发生的一些真实的事件。

不同的是:《长征胜利万岁》记述的是红军长征顺利到达吴起镇,在吴起镇打赢长征最后一站并召开红军干部会议这两件事,表现的战争胜利的喜悦与自豪,表明红军长征胜利的重点意义。而《大战中的插曲》记述的是在大战之中八路军救助两位日本小姑娘的故事,展示的是革命家的宽广胸怀和革命人道主义精神。

人物形象 叙述表达上 主题

同 异 同 异 同 异

《长征胜利万岁》

《大战中的插曲》

都运用第一人称有限视角

1、记叙、议论、抒情多种表达方式

2、运用场景描写、细节描写

1、综合运用倒叙、顺叙、插叙手法

2、以小见大

展现对长征胜利的喜悦和自豪之情,歌颂自强不息的长征精神

反映中国人民、中国军队在残酷战争中对革命人道主义的坚守

都表达了对中国革命的认识和思考

都是革命者

(群像)

红军坚强乐观,对革命胜利充满信心。不怕牺牲,勇敢战斗。亲民爱民,也深受百姓爱戴。遵守军纪,服从指挥。

(个体)

聂荣臻具有革命人道主义精神和至仁至义的品质,具有政治家、军事家的远见卓识,是一位慈善仁义、和蔼可亲、宽厚细心的将军。

《长征胜利万岁》

小组讨论:为什么将一个元帅、一个将军的回忆录对比放在一课中?

《长征胜利万岁》

《大战中的插曲》

课后作业

或曰:“以德报怨,何如?”子曰:“何以报德?以直报怨,以德报德。”《论语·宪问》

你赞同“以德报怨”“以怨报怨”还是“以直报怨”?写400字文章,说明你的理由。

学习目标

壹

贰

了解作者及背景。

叁

归纳课文内容并梳理层次结构

把握文章的思想内涵,感受伟大的革命人道主义精神。

01

文体知识

回忆录,散文的一种,用叙述或描写的方式追记自己或自己所熟悉的人物的生活经历和社会活动的一种文体。回忆录的篇幅有长有短,具有史料价值和文学价值。

概念

分类

亲笔回忆录、口述回忆录

特点

真实、广泛、突出。

回忆录

本书是中国人民解放军高级将领回忆录丛书之一。该书以口述的形式,全面回顾了作者聂荣臻的人生历程,其中内容主要集中于革命这一段。

通过本书一代革命家对人民解放事业的波澜壮阔和中华人民共和国曲折前进的辉煌壮丽往事的回顾,让今天的我们重新感受那段艰难而又辉煌的革命历史。

文体知识

作 者

聂荣臻(1899年12月29日-1992年5月14日),字福骈,曾用名聂云臻,出生于重庆江津吴滩镇。无产阶级革命家、军事家,中国人民解放军的创建人之一,中华人民共和国十大元帅之一,中华人民共和国的开国元勋。

1923年3月加入中国共产党,1924年到苏联学习。建国后,历任中央军委秘书长兼中国人民解放军代总参谋长,国防委员会副主席,中央军委副主席,中国老龄问题全国委员会名誉主任,中国发明协会名誉会长等。

1955年被授予元帅军衔,曾获一级八一勋章、一级独立自由勋章、一级解放勋章。1992年5月14日22时43分,聂荣臻逝世。

写 作 背 景

1940年,八路军打响了有名的“百团大战”,华北敌后战场数十万军民,与日本侵略者进行了浴血奋战。百团大战对日军的打击是沉重的。消灭敌伪日寇20645人,俘虏日寇281人,八路军粉碎了日军的报复“扫荡”。

题目解说

大 战 中 的 插 曲

“大战”:抗战时期的“百团大战”

“插曲”:“比喻连续进行的事情中插入的特殊片段”。

作用:(1)点明了这一事件深厚的历史背景

(2)说明了它的特殊性——不是战争主要部分,而是“插曲”

(3)显得耐人寻味,强调了事件的美好性。

整体感知,划分结构

1.初读文章,说一说这篇回忆录回忆了哪几件事?

第一部分(第1段):点明事件,写百团大战中救起了两个日本小姑娘。

第二部分(第2—10段):回忆战火中照顾日本小姑娘并派人送回的过程;

第三部分(第11—13段):聂帅惦念并寻找救起的日本小姑娘,以及战后美穗子探访聂帅。

第四部分(第14—15段):点明事件的意义:这段大战中的插曲成为中日人民友好的佳话。

1.聂元帅听闻日本小姑娘的情况后,都做了哪些事?体现了什么样的精神内涵?

要求立刻把孩子送到指挥所来

抱起受伤的婴儿

嘱咐医生和警卫员

洗梨子给孩子吃

用勺子给孩子喂稀饭

询问孩子姓名

安排挑子送她们

担心她们在路上哭,堆了许多梨子

对日本孩子的关爱,细心周到,无微不至。这种爱不仅有始有终,而且是善始善终。

人民军队强烈的人道主义关爱之情

任务一:阅读文本,寻找插曲

日本对待各国战俘

巴丹死亡行军:在“巴丹血战”中,日本俘虏近8万美军。被强行押解到120公里外奥德内尔集中营,一路无食无水,沿路又遭日军刺死、枪杀,在这场暴行中约15000人死亡。

南京大屠杀:日军在侵占南京后,屠杀中国军人、平民共计三十万。

731部队:侵华日军第731防疫给水部队,是侵华日军假借研究内容主要以研究防治疾病与饮水净化为名,实则使用活体中国人、朝鲜人、联军战俘进行生物武器与化学武器的效果实验。在抗战结束时,共计有3000人死于此。但是对于数量的多少还存在争议。日本投降前夕,匆忙撤退,为毁灭罪证将工厂炸毁,大批带菌动物逃出,给当地人民带来巨大灾难。

泰缅铁路:1942年6月至1943年10月,占领泰缅两国的日军强迫6万多盟军战俘和30多万亚洲劳工修建连接曼谷和仰光的泰缅铁路,其间共有1.6万名战俘和9万名劳工丧生,平均每公里就要付出250条生命的代价,由日军为强化占领东南亚而修建的“泰缅铁路”也被称之为“死亡铁路”。

苏联对日本战俘

据苏方统计,苏联红军歼灭日军22个师,共击毙关东军8万多人,俘虏大约60万人,最终遣返了51万。而日本统计的战俘数字,和苏联俘虏的人数相差了有37万多人。

苏联对待几十万日军的俘虏是把他们送到荒无人烟的极寒地带西伯利亚从事采矿、修铁路、伐木、挖河道等深重劳役,每天都要干活12小时以上,稍有松懈,就会遭到拳打脚踢。

苏军元帅朱可夫,这位在诺门罕对日军一战成名的苏军名帅,曾对艾森豪威尔说过这样一句名言:“像日本这样的民族,你如何能保证他们以后不再发动战争?首先要做的就是让他们从肉体上感受到疼痛”。

2.聂元帅为什么救助这两个日本小姑娘?

“孩子是无辜的,应当很好地安置。”

“这两个小孩子,根本不同于解除武装的俘虏,小孩子是战争的受害者,八路军决不搞日本侵略军的那一套,日本法西斯推行‘杀光、烧光、强光’的政策,不知杀害来多少无辜的群众,孩子、婴儿也不能幸免,惨无人道到了极点。”

源于八路军的人道主义和国际主义精神。

一切悲剧的根源是战争

3、根据第三段回答作者为何要将小姑娘们送回日本?

在异国他乡成长,怕小姑娘伤感

希望小姑娘能在亲人身边成长

战事吃紧

欲要收养,但条件不好

妥善照顾小姑娘有实际困难

自身角度

小姑娘角度

一切从小姑娘出发

从文本中,我们可以看出聂帅是一个什么样的人?

①重情义、有情怀。对战争中发生的一些小事儿,能够记忆犹新、如数家珍,并且用善意和理智来看待战争中的人和事儿。(8、9节)

②心思细腻、缜密。在考虑到两个孩子究竟怎么办的时候,把是由自己抚养还是送回去的每一种情况的利弊都加以权衡,体现了办事的细心和周全。(3节)

③热心和有高度的责任心。当前线部队请示如何处理两个小姑娘的时候,聂荣臻说道:立刻把孩子送到指挥所来。体现了对部队、对孩子、对工作、对人民的高度责任感。(2节)

④平易近人,慈爱亲切。例如:那个稍大些的孩子,很讨人喜欢,我牵着她的手,拿来梨子给她吃。(4节)

⑤运筹帷幄、精明干练,有真知灼见。例如:我是这样考虑的,我们进行抗日战争,这中间不只是打仗的问题,还要注意不失时机地对敌军进行政治工作。能够看到长远的发展。

⑥胸怀宽广,有人道主义精神。在中日对战的特殊时期,能够不计嫌隙,救助日本小姑娘。

任务三:再读文本,归纳形象

1.仔细阅读聂荣臻元帅写给日本人的信,概括书信的内容。

(1)表明严正立场:直斥日军暴行,指出灾难责任完全“由日阀负之”

(2)满贮人道的坚守,人性的光辉,表明抗战是为了中日双方人民谋求和平的正义之战:日本孤儿的遭遇说明日阀侵略给日本人民带来了灾难,而我军对待日本普通民众更与日军暴行形成鲜明对比

(3)宣传教育,通过对日阀与普通日本兵士、民众态度的区别,呼吁两国士兵及人民携手共建真正的“自由与幸福”。

任务二:阅读文本,读懂书信

2.这封信与这篇回忆录整体的语言风格有什么不同 为什么要用这样—种语言风格

①聂荣臻的回忆录,以口述的形式,叙述了聂荣臻革命生涯中的种种经历,同忆录的目的是让后人更多地了解那一段风起云涌的革命历史,因而具有通俗性; 作者在主观叙述的同时,力求做到对历史史实的客观再现,因而适当运用书面语,以求对内容的严谨表达;采用自然亲切的语言风格,拉近了与读者的距离,增强了文章的可读性。

回忆录的整体语言风格:浅显平易,通俗易懂,口语与书面语共用,雅俗共赏,自然亲切。

②聂荣臻写给日军的信,在当时无疑具有外交属性,因而,语言庄重典雅、言简意赅,符合这封信外交属性的要求。同时,这封信还被赋予给日军做政治工作的功能,因而,不仅借送还日本小女孩的事件动之以情,而且义正词严地阐明中国人民的立场,揭露日本军阀的罪恶,晓之以理,情理并重,促使日本军人认识到日本军阀发动的侵华战争的非正义性和邪恶性,从而产生强大的说服力和感召力,进而有效发挥这封信政治思想工作的功效。

这封信的整体语言风格∶典雅庄重,义正词严,情理并重,言简意明,多文言词汇和成语,具有很强的说服力和感召力。

3.文章全文引述了"我"当时写给日军一封信,占用了较大的篇幅,将这封信的内容册除好不好 为什么

不好。

①这封信是聂荣臻主张在战争中重视对敌人开展政治工作的体现,有助于全面、深刻地表现聂荣臻的形象以及其政治、军事思想和主张。

②信中提到的"国际主义之精神"是对文中所说的"革命人道主义精神"的补充与佐证,保留信件原文有利于宣扬和展示八路军奉行的革命人道主义精神。

③给日本军写信是"大战中的插曲"这一故事中最重要的组成部分,如果删除,就损害了故事的完整性。

④后文有两个小女孩送交给日军后日军表示"很感谢"的"回信",这一内容与下文写战后日本人民和参加过侵华战争的日本旧军人的反省和悔过形成有机关联。删除信件后,没有前文的这些铺垫,后文的叙述就会显得比较突兀。

4、"百团大战中的这个小小的插曲"为什么成为中日人民友好的佳话

1)从中国人民的角度来说,对待战争遗孤的救助,体现出革命的人道主义精神,证明了日本发动的侵华战争的实质就是不正义的战争,也促进了中日人民之间的交往和友好往来。

2)从日本人民的角度来说,以美穗子为代表的日本民众的态度,更加体现了我们中日友好的主题。

3)个人而言,美穗子回访更加证明了中日人民的友情,在战火纷飞的时代,同是战争受害者的中日人民保持了高度的一致,美穗子就是一个事实的例子,美穗子的回访以及日本人民的表现更是体现了中日友情。

①日军接收到两个小女孩后回信表示感谢,表明日本部分军人被八路军拯救敌对国家儿童这一行为所折服,日本部分军人心中尚有感恩之心,也表明了聂荣臻对敌政治工作是有效的。

②美穗子的探望、日本人民的电报和书信,“北海道的渔民托她带来一盒干贝,表示对中国人民的祝愿”等内容,表明以美穗子为代表的日本人民是淳朴和善良的,日本人民是向善、向美的,他们心中有着与中国人民友好的渴望和祝愿。

③参加过侵华战争的旧军人知道美穗子被八路军拯救这件事之后的感慨、答谢、致歉与忏悔,表明部分日本人民有智慧、能自省的。他们受日本军阀的蒙蔽,参加侵略战争,同样也是受害者,闪烁着真善美光芒的“插曲”事件,擦去了蒙蔽他们眼睛的尘垢,让他们感受到了人性美好的力量。

5.文章写日军接收到两个小女孩后的回信、美穗子的探望、日本人民的电报和书信、参加过侵华战争的日本旧军人的反应,从这些内容中,你读出了什么?

①采用倒叙手法。开头直接点明救起两个日本小姑娘的事件。

②采用顺叙手法。叙述救起日本小姑娘的事情是按照时间的先后顺序来叙述的。

③采用插叙手法。在回忆过程中,插叙了日本俘虏中西的故事,他不但自己留在晋察冀根据地,而且影响到其他被俘虏的日本兵留下来,组织成“反战同盟”。

1.作为一篇回忆录,本文在记叙顺序上的特点是什么?

任务四:再读文本,探究写法

①以一种抒情性的笔调,引出对百团大战中中国军队拯救日本小姑娘的故事的回忆,具有引起下文的作用。

②强调“这是激烈的战火中一个很有意义的‘插曲’”,照应标题,总领全文。

③将炮火轰鸣、刀光剑影的战斗场面与饱含爱心、温馨感人的救人故事进行对比,突出中国军队崇高的革命人道主义精神。

2、分析第一段的作用(倒叙作用)。

3、聂帅在回忆录里插叙了一个叫中西的日本兵的事情,目的是什么

1.这是一个插叙,以一个名叫中西的日本兵被俘虏之后留在根据地并为根据地教中国士兵使用掷弹筒的事迹,来证明日本的侵华战争是极其野蛮和残酷的,是不得人心的,是侵略战争,而我们这是正义的战争,从敌军的角度来放映出日本是不义的战争,正是对主题的最好诠释。

2.这个日本兵的事情同时也表明中国军队救助日本战俘不是单一事件,体现了回忆录广泛性的特点。

①本文运用倒叙的方式,增强文章的可读性,吸引读者的阅读兴趣。

②本文运用了大量的心理描写和动作描写,来塑造人物形象,更加的真实可感。如:我考虑,或是由我把她们养起来。

③本文用词精炼,富于变化,更加准确形象。如“我牵着她的手”,“把那个稍大些的孩子拉在怀里”等。

④夹叙夹议。在叙述故事的过程中,有对落难百姓的同情,对小女孩的关爱,还有对日军暴行的披露和对未来发展的看法。丰富主旨。

⑤以第一人称来讲述,语言浅白,口语化,更真实,情感更充沛。聂帅的回忆录语言浅白,用口语的形式进行叙述,娓娓道来。同时在文中,聂帅充满了感情,表现出对日本军国主义的愤慨和谴责,同时又表现对和平的向往。

4.试分析本文有哪些艺术特色。

这篇回忆录,对中国人民军队指战员救助日本女孩的描写,没有浓墨重彩,而是轻描淡写,似乎略显平淡,不过细细品来,就会体悟到这些文字平实而不平淡,平中见奇,小中见大,耐人寻味。文章在看似平淡的叙述中,有层峦叠嶂,耸立着中国人民军队人道主义、国际主义精神的高峰;回忆录在种种艰难困苦与中国人民军队对待日本女孩态度的比照中,彰显出中国人民军队精神品格的峥嵘气象。

主题总结

比较阅读

《长征胜利万岁》和《大战中的插曲》这两篇文章都是选自老一辈革命家的回忆录,都是以战争为背景,记述了战争背景下发生的一些真实的事件。

不同的是:《长征胜利万岁》记述的是红军长征顺利到达吴起镇,在吴起镇打赢长征最后一站并召开红军干部会议这两件事,表现的战争胜利的喜悦与自豪,表明红军长征胜利的重点意义。而《大战中的插曲》记述的是在大战之中八路军救助两位日本小姑娘的故事,展示的是革命家的宽广胸怀和革命人道主义精神。

人物形象 叙述表达上 主题

同 异 同 异 同 异

《长征胜利万岁》

《大战中的插曲》

都运用第一人称有限视角

1、记叙、议论、抒情多种表达方式

2、运用场景描写、细节描写

1、综合运用倒叙、顺叙、插叙手法

2、以小见大

展现对长征胜利的喜悦和自豪之情,歌颂自强不息的长征精神

反映中国人民、中国军队在残酷战争中对革命人道主义的坚守

都表达了对中国革命的认识和思考

都是革命者

(群像)

红军坚强乐观,对革命胜利充满信心。不怕牺牲,勇敢战斗。亲民爱民,也深受百姓爱戴。遵守军纪,服从指挥。

(个体)

聂荣臻具有革命人道主义精神和至仁至义的品质,具有政治家、军事家的远见卓识,是一位慈善仁义、和蔼可亲、宽厚细心的将军。

《长征胜利万岁》

小组讨论:为什么将一个元帅、一个将军的回忆录对比放在一课中?

《长征胜利万岁》

《大战中的插曲》

课后作业

或曰:“以德报怨,何如?”子曰:“何以报德?以直报怨,以德报德。”《论语·宪问》

你赞同“以德报怨”“以怨报怨”还是“以直报怨”?写400字文章,说明你的理由。