部编版高中语文选择性必修上册第二单元中华传统文化经典研习6篇目一:《老子》四章教学课件(共51张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版高中语文选择性必修上册第二单元中华传统文化经典研习6篇目一:《老子》四章教学课件(共51张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 45.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-22 09:52:34 | ||

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

《老子》四章

上善若水,金玉满堂,目迷五色,宠辱若惊,虚怀若谷,余食赘行,天道好还,人贵有自知之明,无中生有,大器晚成,大音希声,大方无隅,大辩若讷,大巧若拙,千里之行始于足下,哀兵必胜,天网恢恢疏而不漏,……

作为传统文化的结晶,有许多成语来源于《老子》,这是《老子》经久不衰的魅力显现,今天,我们走进《老子》四章。

1.了解老子及其作品,落实文言基础知识,疏通文意。

2.理解选文思想内容,领悟老子的唯物辩证主义和道家文化内涵,思考其现实意义。

3.体会中华文化的博大精深,增进思想道德修养,形成积极健康的人生观和价值观。

学习目标

写作背景

老子生于春秋时期,当时的环境是周朝势微,各诸侯为了争夺霸主地位,战争不断。严酷的动乱与变迁,让老子目睹民间疾苦,作为周朝的守藏史,他提出了治国安民的一系列主张。老子以自己的生活体验和王朝兴衰成败百姓安危祸福为鉴,溯其源,著上、下两篇,共五千言,即《道德经》。

作者介绍

老子(生卒年不详),即老聃,相传姓李名耳,字伯阳,春秋末期人。出生于楚国苦县。中国古代思想家、哲学家、文学家和史学家,道家学派创始人和主要代表人物,与庄子并称“老庄”。在道教中,被尊为道教始祖,称“太上老君”。在唐朝,被追认为李姓始祖。曾被奉为世界文化名人,世界百位历史名人之一。

作者介绍

老子思想的核心是朴素的辩证法。在政治上,主张无为而治、不言之教。在权术上,讲究物极必反之理。在修身方面,老子是道家性命双修的始祖,讲究虚心实腹、不与人争的修持。

著有《老子》(又称《道德经》),是全球文字出版发行量最大的著作之一。

作品介绍

《道德经》

春秋时期老子的哲学作品,又称《道德真经》《老子》《五千言》《老子五千文》,是中国古代先秦诸子分家前的一部著作,是道家哲学思想的重要来源。道德经分上下两篇,原文上篇《德经》、下篇《道经》,不分章,后改为《道经》37章在前,第38章之后为《德经》,并分为81章。

作品介绍

《道德经》文本以哲学意义之“道德”为纲宗,论述修身、治国、用兵、养生之道,而多以政治为旨归,乃所谓“内圣外王”之学,文意深奥,包涵广博,被誉为“万经之王”。

《道德经》是中国历史上最伟大的名著之一,对传统哲学、科学、政治、宗教等产生了深刻影响 。据联合国教科文组织统计,《道德经》是除了《圣经》以外被译成外国文字发布量最多的文化名著。

题目解说

《〈老子〉四章》即从《老子》中选出来的四段能够表达相对完整的意思的文字。《<老子>四章》选取了《老子》第十一章、第二十四章、第三十三章和第六十四章的内容,从不同角度体现了老子的思想。

三十辐共一毂,当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。

译文

三十根辐条汇集到一个毂当中,车的功用正是产生于车毂中空地方的“ 无”。和泥制作陶器,陶器的功用正是产生于陶器中空地方的“ 无”。开凿门窗建造房屋,房屋的功用正是产生于房屋四壁中空地方的“ 无”。所以“ 有”( 车子、器皿、屋室) 供人方便利用,正是“ 无”起了作用。

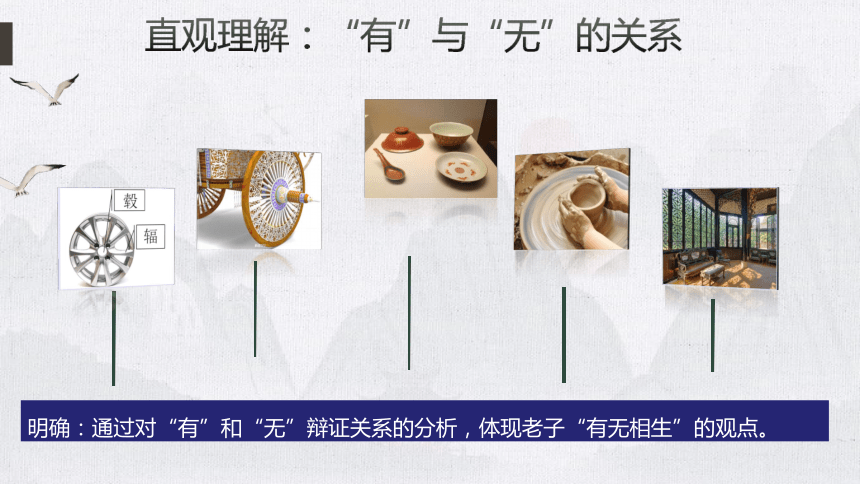

明确:通过对“有”和“无”辩证关系的分析,体现老子“有无相生”的观点。

小结

辐条

泥土

门窗

无

车子

器皿

屋室

有之以为利,无之以为用

老子的智慧:要正视那些曾被你忽视的“无”,发掘其潜能和价值

要正视那些曾被你忽视的“无”,发掘其潜能和价值,如果把老子关于有和无的辩证观点迁移到日常生活中,请你说说围绕学习、读书、交友等具体事件,该怎样正确对待“有”和“无” 呢?

很多表面上“有”的人,不一定幸福;而看上去一“无”所有的人,也不一定不幸福。关键在于你的心态,你自己怎么看。1988年4月,24岁的哥伦比亚大学哲学系博士霍华德·金森向市民发出了一万份问卷,问卷内容是你是否感到幸福。认为自己幸福的人中只有几十位是有钱人,其余都是普通的家庭主妇、卖菜的农民、公司的小职员,甚至还有领取救济金的流浪汉。为什么这些职业平凡、生活黯淡的人,也有幸福感呢?霍华德·金森发现这些人虽然职业多样,性格迥异,但有一点相同,那就是他们对物质没有太多的要求。他们平淡自守,安贫乐道,能享受柴米油盐的生活。相反,大多数有钱人却总不满于自己的生活,总希望有更多的钱,这使他们永远不能满足,也难以感受到幸福。多年后再一次调查,发现那些无钱的人依然感到幸福,有钱的人只剩几位了。由此可见,“有”并不等于幸福,“无”也不一定就不幸福。

示例

企者不立,跨者不行;自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。其在道也,曰余食赘行,物或恶之,故有道者不处。

企:踮起脚

跨:抬起一只脚向前或向左右迈越

自见xiàn者:显露

自是者不彰:自以为是的不能彰显

伐、矜:夸耀

长:长久 ( 得到敬重)

其:“自见”“自是”“自伐”“自矜”等行为

余食:剩饭

赘行:赘瘤。赘,多余的;行,同“形”,形体

物:人们,众人

恶:厌恶

处:为,做

企者不立,跨者不行;自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。其在道也,曰余食赘行,物或恶之,故有道者不处。

译文

踮起脚的人不能久立,跨大步的人行走不稳,自我显露的人不能显明,自以为是的人不能彰显,自我夸耀的人不能建功,自我夸耀的人不能长久。( 这些行为)用道的观点来看,就叫作剩饭、赘瘤,人们常常厌恶它们,所以有道的人不这样做。

老子列举企立、跨行、自见、自是、自伐、自矜等行为,它们错误的原因是什么?老子举例意在说明什么看法?

企者

用脚尖直立身体,违背人体自然规律。

跨者

迈大步行走,不是行走的最自然状态。

自见、自是、自伐、自矜者

是轻浮、急躁的表现,不够谦虚。

小结

企者、跨者

自见、自是

自伐、自矜

反

面

论

证

有道者不处

正面

结论

这一章告诉我们什么道理?

顺道而行,不自己妄为。急躁冒进、自我炫耀的行为会导致失败,不符合自然规律的政策不能取得相应的成果,老子告诫人们为人应谦恭谨慎,为政应温和柔顺,只有脚踏实地,以一颗平常心去面对,方可长久。

示例

在街亭之战中,马谡自荐去守街亭,并立下军令状,若失街亭愿被斩首。当马谡到达街亭后,不遵循诸葛亮的部署,又不接受王平的劝谏,执意扎营于山上。结果,被张郃切断水源,蜀军大乱。张郃乘势进攻,马谡弃军逃亡,街亭失守。

赵括自幼熟读兵书,与人谈论兵法,别人往往说不过他,因此自以为文功武略天下第一,作战时死搬兵书,不肯接纳其他人意见。正是这种骄傲自大,纸上谈兵的做法,令四十万赵军被全歼,自己也饮恨沙场。像赵括这种自以为是,一意孤行的人,下场往往都很惨。

知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富,强行者有志。不失其所者久,死而不亡者寿。

智:智慧,聪明

明:明智(明通,通达事理)

自知者名:宾语前置

自胜者强:宾语前置,胜自者强

强行者:勤勉

不失其所者:不丧失立身之基的人

不亡:不消亡,不朽

寿:长寿,有道之人身死而道长存,这就是寿

知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富,强行者有志。不失其所者久,死而不亡者寿。

译文

认识别人的人有智慧,了解自己的人才算聪明。战胜别人的人有力量,战胜自己的人才算坚强。知道满足的人才能富有,勤勉而行的人有意志。不丧失立身之基的人能够长久,死而不朽的人就是长寿。

“知人者”,知人不知己,知外不知内,是一般之智。

“自知者”,知人更知己,了解内心,是心灵之明,明于道。反省自身,把握自己,体察生命本质。内外皆明的自知者,比知人者境界更高。

“胜人者”,凭借外在力量战胜别人,只是有力量。

“自胜者”,凭借内在意志战胜自我,克制欲望,摒除杂念;能把控自己的人,才能达到无所不容、物我两忘的境界,才称得上强者。

小结

自知自胜

知足强行

不失其所

死而不亡

其安易持,其未兆易谋;其脆易泮,其微易散。为之于未有,治之于未乱。合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。

其:代词,代后面动词所涉及的对象

安:安稳,稳定

持:持守

兆:征兆或苗头显露出来,显露迹象

谋:谋划,出主意解决

脆:脆弱

泮:同“判”,分离

微:细微,细小

散:散失

于未有,于未乱:状语后置。于,在

合抱:两臂环抱,形容树身之粗大。

于毫末:状语后置,以下类同。于,从

毫末:毫毛的末端。比喻极其细微的事物。

九层:九级。亦用以喻极高。

累 léi 土:一筐土。累,同“蔂”,土筐。

为者败之:动手去做的就会坏事。 为,妄为

执:把持

无为:不妄为,指顺应自然,不求有所作为

其安易持,其未兆易谋;其脆易泮,其微易散。为之于未有,治之于未乱。合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。

译文

事物安然未生变的时候容易持守,问题还没有显露迹象的时候容易解决,事物脆弱的时候容易分离,事物细微的时候容易散失。要在事情未发生时就做,要在祸乱没有产生以前就处理妥当。合抱的大木,是从细小的萌芽生长起来的;九层的高台,是从一筐筐泥土建筑起来的;千里的远行,是从脚下举步走出来的。

为者败之,执者失之。是以圣人无为故无败,无执故无失。民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。是以圣人欲不欲,不贵难得之货,学不学,复众人之所过,以辅万物之自然而不敢为。

从事:做事

于:在; 而:表修饰

几jī:接近

败:使……失败

慎:形作动,慎重对待

如:像,如同

欲不欲:想要常人所不想要的

贵:意动用法,以……为贵,重视

学不学:学习常人所不学习的

复:弥补、补救

辅:辅助

为者败之,执者失之。是以圣人无为故无败,无执故无失。民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。是以圣人欲不欲,不贵难得之货,学不学,复众人之所过,以辅万物之自然而不敢为。

译文

动手去做的就会坏事,有所把持的就会失去。所以圣人不求有所作为,因此不会败事,不执意把持,因此不会丧失。一般人做事,常在接近成功时遭致失败。审慎面对事情的终结,一如开始时那样,就不会失败。所以圣人想要常人所不想要的,不珍贵难得的货品,学习常人所不学习的,补救众人所犯的过错,以辅助万物的自然变化而不加以干预。

壹(开头到治之于未乱):

贰(合抱之木到始于足下):

叁(为者败之到故无失):

肆(民之从事到则无败事):

伍(是以圣人欲不欲到最后):

善于把握先兆

强调积累的重要性

无为而治

从始至终保持谨慎

不妄动、不妄为

划分层次

探究:怎样理解“其安易持,其未兆易谋,其脆易泮,其微易散。为之于未有,治之于未乱。”?

排比句,强调做事要善于把握先兆,抓住苗头,防患于未然。凡事在初始阶段更便于控制,利于解决。

易持守

易解决

易消解

易散失

未出现

第二十四章中“企者不立……自矜者不长。”使用了什么论证方法?有何作用?

这里使用了比喻论证的论证方法,用“企者不立,跨者不行”作比喻,说明“自见”“自是”“自伐”“自矜”的结果都是不好的,会使人们离自己的目标越来越远。

第二十四章列举的例子说明了怎样的道理?对此你有何心得?

(1)从道的角度来看,列举的例子可以说是违背了社会交往的基本原则。

(2)只有脚踏实地,不自以为是,不好高骛远,以一颗平常心去面对,方可长久。

第三十三章是从哪个角度进行阐述的?

本章讲个人修养与自我设计的问题,阐述了人们要丰富自己精神生活等一系列观点。在老子看来,“知人”“胜人”十分重要,但是“自知”“自胜”更加重要。

结合本文内容,谈谈应怎样理解“人贵有自知之明”这句话?

“自知者明”,就是说能清醒地认识自己、对待自己,这才是最聪明、最难能可贵的。“知人”“胜人”十分重要,但是“自知”“自胜”更加重要。一个人倘若能审视自已、坚定自己的生活信念,并且切实执行,那他就能保持旺盛的生命力。

第三十三章中的“知足者富,强行者有志”的“富”与“志”各有什么含义?

“富”即富有,主要是指精神上的富足。物质的需求不高,也能相对富足。“志”即志向,志向只限于思想意识,不是“有志”;只有将志向付诸实践,并坚定不移,竭力实行,才是“有志”。

老子以“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下”的排比句式来强调积累的重要性,荀子在《劝学》中也曾强调积累的重要性,两者的思想是否相同?

观点一:相同。“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下”,强调只有从小处开始积累,才能完成大事。荀子《劝学》中“积土成山”“积水成渊”“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”,也强调从小处积累的重要性。从这个角度来看,两者的思想是相同的。

观点二:不相同。两者的思想有某种继承关系,或者说荀子吸取了老子的部分观点。但荀子与老子的结论是不同的,荀子说“锲而不舍,金石可镂”,人要像蚯蚓那样“用心一也”,虽然“无爪牙之利,筋骨之强”,也要“上食埃土,下饮黄泉”,这是一种积极进取的主张;而老子则主张“无为”“无执”,强调让人们依照自然规律,树立信心,坚定意志,耐心地、一点一滴地去完成某件事情。

中心思想

《<老子>四章》主要阐述了老子关于“有”和“无”辩证关系的分析、有道之人不彰显自我的道理,强调了人要“自知”“自胜”“知足”“强行”,加强自我修养的观点,并告诉人们依照自然规律,从小事做起,“无为而治”,这四章从不同角度体现了老子的观点。

写作特点

1、善用对比方法,辩证阐明事理。

2、语言精练而寓意深远,富有哲理性。

3、文句骈散结合,用韵疏密相间,堪称古代的散文诗。

文言知识

通假字

日余食赘行(“行”同“形”)

其脆易泮(“泮”同“判”,分离)

九层之台,起于累土(“累”同“蓄”,土筐)

文言知识

一词多义

易

其安易持(形容词,容 易)

移风易俗(动词,改变)

高祖为亭长,素易诸吏(动词,轻视)

秦王以十五城请易寡人之璧(动词,交换)

文言知识

一词多义

复

复众人之所过(动词,弥补,补救)

不敢出一言以复(动词,回答)

复行数十步(副词,又)

山重水复疑无路(动词,重复)

文言知识

一词多义

伐

自伐者无功(动词,夸耀)

十年春,齐师伐我(动词,进攻,征伐)

伐薪烧炭南山中(动词,砍伐)

北救赵而西却秦,此五霸之伐也(名词,功绩,战功)

文言知识

古今异义

强行者有志

(古义:勤勉而行。今义:用强制的方式进行。)

民之从事

[古义:做事。今义:做;投身到(事业中去)。]

文言知识

词类活用

形容词的活用

不贵难得之货(形容词作动词,看重)

其安易持(形容词作名词,安然未生变的时候)

其脆易泮(形容词作名词,脆弱的时候)

其微易散(形容词作名词,细微的时候)

文言知识

特殊句式

(1)倒装句

自知者明

(宾语前置句,应为“知自者明”)

自胜者强

(宾语前置句,应为“胜自者强”)

为之于未有

(状语后置句,应为“于未有为之”)

文言知识

治之于未乱

(状语后置句,应为“于未乱治之”)

合抱之木,生于毫末

(状语后置句,应为“合抱之木,于毫末生”)

九层之台,起于累土

(状语后置句,应为“九层之台,于累土起”)

千里之行,始于足下

(状语后置句,应为“千里之行,于足下始”)

文言知识

特殊句式

(2)省略句

埏埴以为器

[应为“埏埴以(之)为器”]

凿户牖以为室

[ 应为“凿户牖以(之)为室”]

当堂检测

1.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《老子》第三十三章中,“______________,______________”两句说明一个对自己的事业执着追求的人,人虽谢世,而精神、事业、价值却可以万古长青。

(2)《荀子·劝学》中说“故不积跬步,无以至千里”,这与《老子》第六十四章中“______________,______________”两句有异曲同工之妙。

(3)《老子》第六十四章中,指出做事坚持如一,就不会失败的句子是“______________,______________”。

当堂检测

答案:

(1)不失其所者久;死而不亡者寿

(2)千里之行;始于足下

(3)慎终如始;则无败事

《老子》四章

上善若水,金玉满堂,目迷五色,宠辱若惊,虚怀若谷,余食赘行,天道好还,人贵有自知之明,无中生有,大器晚成,大音希声,大方无隅,大辩若讷,大巧若拙,千里之行始于足下,哀兵必胜,天网恢恢疏而不漏,……

作为传统文化的结晶,有许多成语来源于《老子》,这是《老子》经久不衰的魅力显现,今天,我们走进《老子》四章。

1.了解老子及其作品,落实文言基础知识,疏通文意。

2.理解选文思想内容,领悟老子的唯物辩证主义和道家文化内涵,思考其现实意义。

3.体会中华文化的博大精深,增进思想道德修养,形成积极健康的人生观和价值观。

学习目标

写作背景

老子生于春秋时期,当时的环境是周朝势微,各诸侯为了争夺霸主地位,战争不断。严酷的动乱与变迁,让老子目睹民间疾苦,作为周朝的守藏史,他提出了治国安民的一系列主张。老子以自己的生活体验和王朝兴衰成败百姓安危祸福为鉴,溯其源,著上、下两篇,共五千言,即《道德经》。

作者介绍

老子(生卒年不详),即老聃,相传姓李名耳,字伯阳,春秋末期人。出生于楚国苦县。中国古代思想家、哲学家、文学家和史学家,道家学派创始人和主要代表人物,与庄子并称“老庄”。在道教中,被尊为道教始祖,称“太上老君”。在唐朝,被追认为李姓始祖。曾被奉为世界文化名人,世界百位历史名人之一。

作者介绍

老子思想的核心是朴素的辩证法。在政治上,主张无为而治、不言之教。在权术上,讲究物极必反之理。在修身方面,老子是道家性命双修的始祖,讲究虚心实腹、不与人争的修持。

著有《老子》(又称《道德经》),是全球文字出版发行量最大的著作之一。

作品介绍

《道德经》

春秋时期老子的哲学作品,又称《道德真经》《老子》《五千言》《老子五千文》,是中国古代先秦诸子分家前的一部著作,是道家哲学思想的重要来源。道德经分上下两篇,原文上篇《德经》、下篇《道经》,不分章,后改为《道经》37章在前,第38章之后为《德经》,并分为81章。

作品介绍

《道德经》文本以哲学意义之“道德”为纲宗,论述修身、治国、用兵、养生之道,而多以政治为旨归,乃所谓“内圣外王”之学,文意深奥,包涵广博,被誉为“万经之王”。

《道德经》是中国历史上最伟大的名著之一,对传统哲学、科学、政治、宗教等产生了深刻影响 。据联合国教科文组织统计,《道德经》是除了《圣经》以外被译成外国文字发布量最多的文化名著。

题目解说

《〈老子〉四章》即从《老子》中选出来的四段能够表达相对完整的意思的文字。《<老子>四章》选取了《老子》第十一章、第二十四章、第三十三章和第六十四章的内容,从不同角度体现了老子的思想。

三十辐共一毂,当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。

译文

三十根辐条汇集到一个毂当中,车的功用正是产生于车毂中空地方的“ 无”。和泥制作陶器,陶器的功用正是产生于陶器中空地方的“ 无”。开凿门窗建造房屋,房屋的功用正是产生于房屋四壁中空地方的“ 无”。所以“ 有”( 车子、器皿、屋室) 供人方便利用,正是“ 无”起了作用。

明确:通过对“有”和“无”辩证关系的分析,体现老子“有无相生”的观点。

小结

辐条

泥土

门窗

无

车子

器皿

屋室

有之以为利,无之以为用

老子的智慧:要正视那些曾被你忽视的“无”,发掘其潜能和价值

要正视那些曾被你忽视的“无”,发掘其潜能和价值,如果把老子关于有和无的辩证观点迁移到日常生活中,请你说说围绕学习、读书、交友等具体事件,该怎样正确对待“有”和“无” 呢?

很多表面上“有”的人,不一定幸福;而看上去一“无”所有的人,也不一定不幸福。关键在于你的心态,你自己怎么看。1988年4月,24岁的哥伦比亚大学哲学系博士霍华德·金森向市民发出了一万份问卷,问卷内容是你是否感到幸福。认为自己幸福的人中只有几十位是有钱人,其余都是普通的家庭主妇、卖菜的农民、公司的小职员,甚至还有领取救济金的流浪汉。为什么这些职业平凡、生活黯淡的人,也有幸福感呢?霍华德·金森发现这些人虽然职业多样,性格迥异,但有一点相同,那就是他们对物质没有太多的要求。他们平淡自守,安贫乐道,能享受柴米油盐的生活。相反,大多数有钱人却总不满于自己的生活,总希望有更多的钱,这使他们永远不能满足,也难以感受到幸福。多年后再一次调查,发现那些无钱的人依然感到幸福,有钱的人只剩几位了。由此可见,“有”并不等于幸福,“无”也不一定就不幸福。

示例

企者不立,跨者不行;自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。其在道也,曰余食赘行,物或恶之,故有道者不处。

企:踮起脚

跨:抬起一只脚向前或向左右迈越

自见xiàn者:显露

自是者不彰:自以为是的不能彰显

伐、矜:夸耀

长:长久 ( 得到敬重)

其:“自见”“自是”“自伐”“自矜”等行为

余食:剩饭

赘行:赘瘤。赘,多余的;行,同“形”,形体

物:人们,众人

恶:厌恶

处:为,做

企者不立,跨者不行;自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。其在道也,曰余食赘行,物或恶之,故有道者不处。

译文

踮起脚的人不能久立,跨大步的人行走不稳,自我显露的人不能显明,自以为是的人不能彰显,自我夸耀的人不能建功,自我夸耀的人不能长久。( 这些行为)用道的观点来看,就叫作剩饭、赘瘤,人们常常厌恶它们,所以有道的人不这样做。

老子列举企立、跨行、自见、自是、自伐、自矜等行为,它们错误的原因是什么?老子举例意在说明什么看法?

企者

用脚尖直立身体,违背人体自然规律。

跨者

迈大步行走,不是行走的最自然状态。

自见、自是、自伐、自矜者

是轻浮、急躁的表现,不够谦虚。

小结

企者、跨者

自见、自是

自伐、自矜

反

面

论

证

有道者不处

正面

结论

这一章告诉我们什么道理?

顺道而行,不自己妄为。急躁冒进、自我炫耀的行为会导致失败,不符合自然规律的政策不能取得相应的成果,老子告诫人们为人应谦恭谨慎,为政应温和柔顺,只有脚踏实地,以一颗平常心去面对,方可长久。

示例

在街亭之战中,马谡自荐去守街亭,并立下军令状,若失街亭愿被斩首。当马谡到达街亭后,不遵循诸葛亮的部署,又不接受王平的劝谏,执意扎营于山上。结果,被张郃切断水源,蜀军大乱。张郃乘势进攻,马谡弃军逃亡,街亭失守。

赵括自幼熟读兵书,与人谈论兵法,别人往往说不过他,因此自以为文功武略天下第一,作战时死搬兵书,不肯接纳其他人意见。正是这种骄傲自大,纸上谈兵的做法,令四十万赵军被全歼,自己也饮恨沙场。像赵括这种自以为是,一意孤行的人,下场往往都很惨。

知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富,强行者有志。不失其所者久,死而不亡者寿。

智:智慧,聪明

明:明智(明通,通达事理)

自知者名:宾语前置

自胜者强:宾语前置,胜自者强

强行者:勤勉

不失其所者:不丧失立身之基的人

不亡:不消亡,不朽

寿:长寿,有道之人身死而道长存,这就是寿

知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富,强行者有志。不失其所者久,死而不亡者寿。

译文

认识别人的人有智慧,了解自己的人才算聪明。战胜别人的人有力量,战胜自己的人才算坚强。知道满足的人才能富有,勤勉而行的人有意志。不丧失立身之基的人能够长久,死而不朽的人就是长寿。

“知人者”,知人不知己,知外不知内,是一般之智。

“自知者”,知人更知己,了解内心,是心灵之明,明于道。反省自身,把握自己,体察生命本质。内外皆明的自知者,比知人者境界更高。

“胜人者”,凭借外在力量战胜别人,只是有力量。

“自胜者”,凭借内在意志战胜自我,克制欲望,摒除杂念;能把控自己的人,才能达到无所不容、物我两忘的境界,才称得上强者。

小结

自知自胜

知足强行

不失其所

死而不亡

其安易持,其未兆易谋;其脆易泮,其微易散。为之于未有,治之于未乱。合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。

其:代词,代后面动词所涉及的对象

安:安稳,稳定

持:持守

兆:征兆或苗头显露出来,显露迹象

谋:谋划,出主意解决

脆:脆弱

泮:同“判”,分离

微:细微,细小

散:散失

于未有,于未乱:状语后置。于,在

合抱:两臂环抱,形容树身之粗大。

于毫末:状语后置,以下类同。于,从

毫末:毫毛的末端。比喻极其细微的事物。

九层:九级。亦用以喻极高。

累 léi 土:一筐土。累,同“蔂”,土筐。

为者败之:动手去做的就会坏事。 为,妄为

执:把持

无为:不妄为,指顺应自然,不求有所作为

其安易持,其未兆易谋;其脆易泮,其微易散。为之于未有,治之于未乱。合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。

译文

事物安然未生变的时候容易持守,问题还没有显露迹象的时候容易解决,事物脆弱的时候容易分离,事物细微的时候容易散失。要在事情未发生时就做,要在祸乱没有产生以前就处理妥当。合抱的大木,是从细小的萌芽生长起来的;九层的高台,是从一筐筐泥土建筑起来的;千里的远行,是从脚下举步走出来的。

为者败之,执者失之。是以圣人无为故无败,无执故无失。民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。是以圣人欲不欲,不贵难得之货,学不学,复众人之所过,以辅万物之自然而不敢为。

从事:做事

于:在; 而:表修饰

几jī:接近

败:使……失败

慎:形作动,慎重对待

如:像,如同

欲不欲:想要常人所不想要的

贵:意动用法,以……为贵,重视

学不学:学习常人所不学习的

复:弥补、补救

辅:辅助

为者败之,执者失之。是以圣人无为故无败,无执故无失。民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。是以圣人欲不欲,不贵难得之货,学不学,复众人之所过,以辅万物之自然而不敢为。

译文

动手去做的就会坏事,有所把持的就会失去。所以圣人不求有所作为,因此不会败事,不执意把持,因此不会丧失。一般人做事,常在接近成功时遭致失败。审慎面对事情的终结,一如开始时那样,就不会失败。所以圣人想要常人所不想要的,不珍贵难得的货品,学习常人所不学习的,补救众人所犯的过错,以辅助万物的自然变化而不加以干预。

壹(开头到治之于未乱):

贰(合抱之木到始于足下):

叁(为者败之到故无失):

肆(民之从事到则无败事):

伍(是以圣人欲不欲到最后):

善于把握先兆

强调积累的重要性

无为而治

从始至终保持谨慎

不妄动、不妄为

划分层次

探究:怎样理解“其安易持,其未兆易谋,其脆易泮,其微易散。为之于未有,治之于未乱。”?

排比句,强调做事要善于把握先兆,抓住苗头,防患于未然。凡事在初始阶段更便于控制,利于解决。

易持守

易解决

易消解

易散失

未出现

第二十四章中“企者不立……自矜者不长。”使用了什么论证方法?有何作用?

这里使用了比喻论证的论证方法,用“企者不立,跨者不行”作比喻,说明“自见”“自是”“自伐”“自矜”的结果都是不好的,会使人们离自己的目标越来越远。

第二十四章列举的例子说明了怎样的道理?对此你有何心得?

(1)从道的角度来看,列举的例子可以说是违背了社会交往的基本原则。

(2)只有脚踏实地,不自以为是,不好高骛远,以一颗平常心去面对,方可长久。

第三十三章是从哪个角度进行阐述的?

本章讲个人修养与自我设计的问题,阐述了人们要丰富自己精神生活等一系列观点。在老子看来,“知人”“胜人”十分重要,但是“自知”“自胜”更加重要。

结合本文内容,谈谈应怎样理解“人贵有自知之明”这句话?

“自知者明”,就是说能清醒地认识自己、对待自己,这才是最聪明、最难能可贵的。“知人”“胜人”十分重要,但是“自知”“自胜”更加重要。一个人倘若能审视自已、坚定自己的生活信念,并且切实执行,那他就能保持旺盛的生命力。

第三十三章中的“知足者富,强行者有志”的“富”与“志”各有什么含义?

“富”即富有,主要是指精神上的富足。物质的需求不高,也能相对富足。“志”即志向,志向只限于思想意识,不是“有志”;只有将志向付诸实践,并坚定不移,竭力实行,才是“有志”。

老子以“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下”的排比句式来强调积累的重要性,荀子在《劝学》中也曾强调积累的重要性,两者的思想是否相同?

观点一:相同。“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下”,强调只有从小处开始积累,才能完成大事。荀子《劝学》中“积土成山”“积水成渊”“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”,也强调从小处积累的重要性。从这个角度来看,两者的思想是相同的。

观点二:不相同。两者的思想有某种继承关系,或者说荀子吸取了老子的部分观点。但荀子与老子的结论是不同的,荀子说“锲而不舍,金石可镂”,人要像蚯蚓那样“用心一也”,虽然“无爪牙之利,筋骨之强”,也要“上食埃土,下饮黄泉”,这是一种积极进取的主张;而老子则主张“无为”“无执”,强调让人们依照自然规律,树立信心,坚定意志,耐心地、一点一滴地去完成某件事情。

中心思想

《<老子>四章》主要阐述了老子关于“有”和“无”辩证关系的分析、有道之人不彰显自我的道理,强调了人要“自知”“自胜”“知足”“强行”,加强自我修养的观点,并告诉人们依照自然规律,从小事做起,“无为而治”,这四章从不同角度体现了老子的观点。

写作特点

1、善用对比方法,辩证阐明事理。

2、语言精练而寓意深远,富有哲理性。

3、文句骈散结合,用韵疏密相间,堪称古代的散文诗。

文言知识

通假字

日余食赘行(“行”同“形”)

其脆易泮(“泮”同“判”,分离)

九层之台,起于累土(“累”同“蓄”,土筐)

文言知识

一词多义

易

其安易持(形容词,容 易)

移风易俗(动词,改变)

高祖为亭长,素易诸吏(动词,轻视)

秦王以十五城请易寡人之璧(动词,交换)

文言知识

一词多义

复

复众人之所过(动词,弥补,补救)

不敢出一言以复(动词,回答)

复行数十步(副词,又)

山重水复疑无路(动词,重复)

文言知识

一词多义

伐

自伐者无功(动词,夸耀)

十年春,齐师伐我(动词,进攻,征伐)

伐薪烧炭南山中(动词,砍伐)

北救赵而西却秦,此五霸之伐也(名词,功绩,战功)

文言知识

古今异义

强行者有志

(古义:勤勉而行。今义:用强制的方式进行。)

民之从事

[古义:做事。今义:做;投身到(事业中去)。]

文言知识

词类活用

形容词的活用

不贵难得之货(形容词作动词,看重)

其安易持(形容词作名词,安然未生变的时候)

其脆易泮(形容词作名词,脆弱的时候)

其微易散(形容词作名词,细微的时候)

文言知识

特殊句式

(1)倒装句

自知者明

(宾语前置句,应为“知自者明”)

自胜者强

(宾语前置句,应为“胜自者强”)

为之于未有

(状语后置句,应为“于未有为之”)

文言知识

治之于未乱

(状语后置句,应为“于未乱治之”)

合抱之木,生于毫末

(状语后置句,应为“合抱之木,于毫末生”)

九层之台,起于累土

(状语后置句,应为“九层之台,于累土起”)

千里之行,始于足下

(状语后置句,应为“千里之行,于足下始”)

文言知识

特殊句式

(2)省略句

埏埴以为器

[应为“埏埴以(之)为器”]

凿户牖以为室

[ 应为“凿户牖以(之)为室”]

当堂检测

1.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《老子》第三十三章中,“______________,______________”两句说明一个对自己的事业执着追求的人,人虽谢世,而精神、事业、价值却可以万古长青。

(2)《荀子·劝学》中说“故不积跬步,无以至千里”,这与《老子》第六十四章中“______________,______________”两句有异曲同工之妙。

(3)《老子》第六十四章中,指出做事坚持如一,就不会失败的句子是“______________,______________”。

当堂检测

答案:

(1)不失其所者久;死而不亡者寿

(2)千里之行;始于足下

(3)慎终如始;则无败事