1.1《沁园春·长沙》课件(共51张PPT)

文档属性

| 名称 | 1.1《沁园春·长沙》课件(共51张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-22 10:18:19 | ||

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

1.1《沁园春·长沙》毛泽东

高中语文统编版必修上册

第一单元

学习目标

1、初步了解词的一些体裁知识,能够有感情地朗诵和背诵诗歌。

2、抓住关键词语,梳理思路。

3、通过合作探究把握词作的感情脉络,感受毛泽东博大的情怀和革命壮志,学习心系天下的人生大境界。

领袖·诗人

任先青

你用/平平仄仄/的枪声 写诗

二万五千里/是最长/一行

常于/马背上/构思

便/具有了/战略家的/目光

战地/黄花 , 如血/残阳

成了/最美的/意象

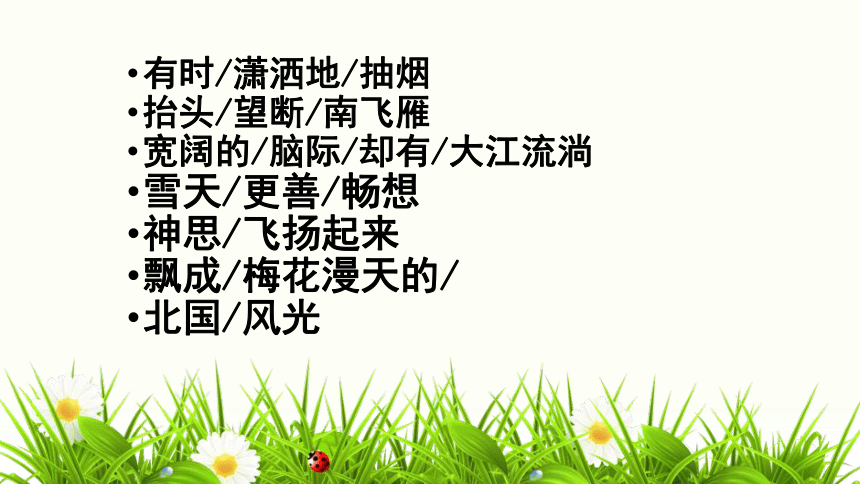

有时/潇洒地/抽烟

抬头/望断/南飞雁

宽阔的/脑际/却有/大江流淌

雪天/更善/畅想

神思/飞扬起来

飘成/梅花漫天的/

北国/风光

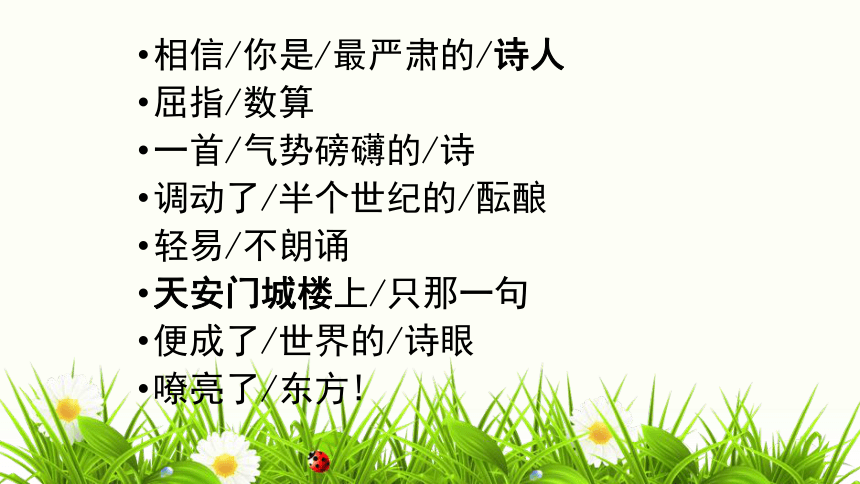

相信/你是/最严肃的/诗人

屈指/数算

一首/气势磅礴的/诗

调动了/半个世纪的/酝酿

轻易/不朗诵

天安门城楼上/只那一句

便成了/世界的/诗眼

嘹亮了/东方!

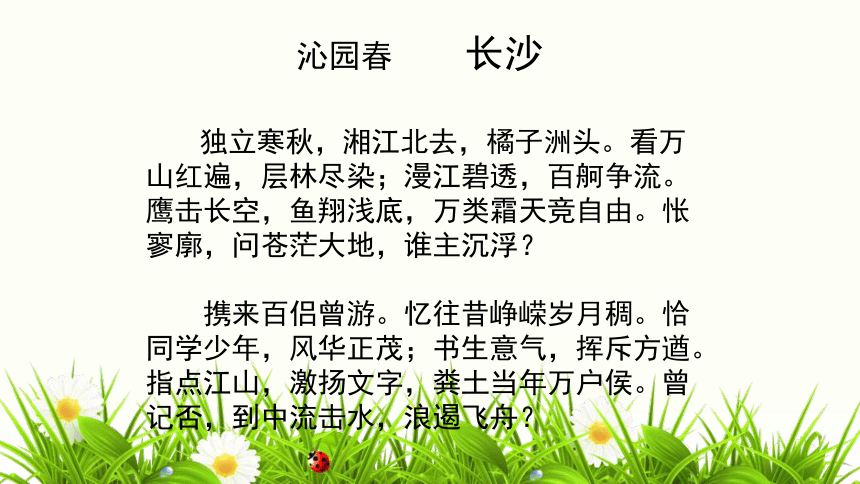

沁园春 长沙

独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。看万

山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸争流。

鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。怅

寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?

携来百侣曾游。忆往昔峥嵘岁月稠。恰

同学少年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒。

指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯。曾

记否,到中流击水,浪遏飞舟?

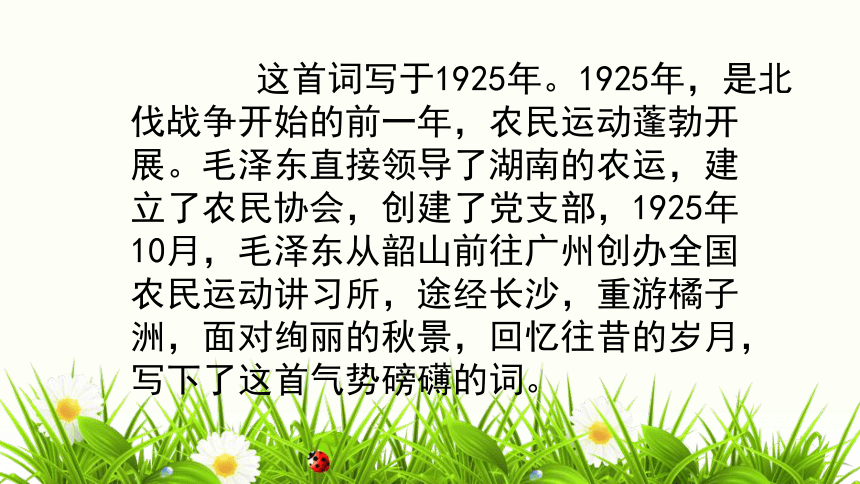

这首词写于1925年。1925年,是北

伐战争开始的前一年,农民运动蓬勃开

展。毛泽东直接领导了湖南的农运,建

立了农民协会,创建了党支部,1925年

10月,毛泽东从韶山前往广州创办全国

农民运动讲习所,途经长沙,重游橘子

洲,面对绚丽的秋景,回忆往昔的岁月,

写下了这首气势磅礴的词。

诗人介绍

毛泽东

中国现代政治家,思想家,军事家,文学家和书法家.中华人民共和国开国领袖,湖南省湘潭韶山冲人,生于1893年12月26日,逝世于1976年9月9日.

毛泽东少年时故事

男儿立志出乡关,

学不成名誓不还,

埋骨何须桑梓地,

人生何处不青山。

(桑梓,指家乡)

少年时的书生意气,风华正茂时挥斥方遒的豪情,这首诗给我们展现了一个立壮志的少年形象,也让我们看到了作为一代伟人的毛泽东的大气!

1911年,毛泽东18岁时到湖南长沙,在此从事革命活动13年。

1913年至1918年在湖南第一师范读 书,1918年与何叔衡等创立了以“改造中国和世界”为奋斗目标的新民学会。

“五四”运动时,组织领导了长沙学生和市民的爱国运动,主编《湘江评论》,发表了一系列重要文章。

随后,又领导了驱逐湖南督军兼省长军阀张敬尧的斗争。

1920年与何叔衡等创建了湖南共产主义小组。

1921年共产党成立后,他又组建了中共湘区委员会并任书记。

1923年离开长沙到上海、广州等地从事革命活动,

1925年回湖南湘潭从事农民运动。同年秋,他经长沙转赴广州接办农民运动讲习所。在长沙,重游岳麓山、湘江这些读书时经常与朋友游聚的旧地,面对绚丽的秋景,回忆往昔的岁月,写下了这首气势磅礴的词。

题目解说

沁园春,词牌名。相传东汉窦宪仗势夺取沁水公主园林后人作词以咏其事此调因此得名。词牌名还有“念奴娇”、“菩萨蛮”等。

长沙,是这首词的题目,说明地点和写作内容。

1、上阕:

看

万山红遍,

层林尽染;

漫江碧透,

百舸争流。

鹰击长空,

鱼翔浅底,

万类霜天竟自由。

眼 前 景

色彩绚丽的秋景 图 画

心 中 情

怅寥廓,

问苍茫大地,

谁主沉浮?

抒

胸怀博大的凌云

壮 志

小结-1

2、下阕:

忆

恰同学少年,

风华正茂;

书生意气,

挥斥方遒。

指点江山,

激扬文字,

粪土当年万户侯。

同学青春年少

风华正茂

峥嵘岁月

记

到中流击水,

浪遏飞舟?

我辈破浪锐进

奋然前行

豪迈气概

小结-2

《沁园春·长沙》中,毛泽东所表现的,不是长沙的秋景,不是他观赏长沙秋景引起的感受,也不是对“中流击水”伟大斗争经历的回顾,而是以长沙秋景的描写表现了强大的斗争精神,以宏大的空间意象表现了博大的心胸,又以“浪遏飞舟”等意象表现了对伟大理想的热烈追求。

明晰主旨

独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。看万山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸争流。鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?

在深秋一个秋高气爽的日子里,我独自伫立在橘子洲头,眺望着湘江碧水缓缓北流。看万千山峰全都变成了红色,一层层树林好像染过颜色一样,江水清澈澄碧,一艘艘大船乘风破浪,争先恐后。鹰在广阔的天空飞,鱼在清澈的水里游,万物都在秋光中争着过自由自在的生活。面对着无边无际的宇宙,(千万种思绪一齐涌上心头)我要问:这苍茫大地的盛衰兴废由谁来决定主宰呢?

湘江秋景图

回想过去,我和我的同学,经常携手结伴来到这里游玩。在一起商讨国家大事,那无数不平凡的岁月至 今还萦绕在我的心头。同学们正值青春年少,风华正茂;大家踌躇满志,意气奔放,正强劲有力。评论国家大事,写出这些激浊扬清的文章,把当时那些军阀官僚看得如同粪土。还记得吗?那时我们在江水深急的地方游泳,那激起的浪花几乎挡住了疾驰而来的船?

峥嵘岁月图

携来百侣曾游。忆往昔峥嵘岁月稠。恰同学少年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒。指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯。曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?

月亮:对月思亲,常引发离愁别绪、思乡之愁。

红豆:又名相思豆,借指男女爱情的信物。

夕阳:表现对年华易老的慨叹。

梅花:一种高洁人格的象征。

松柏:松柏是傲霜斗雪的典范,自然是众人讴歌的对象,用以象征孤直耐寒的品格。

长亭:长亭是陆上的送别之所。

红豆生南国,春来发几枝

春风又绿江南岸,明月何时照我还?

夕阳无限好,只是近黄昏。

墙角数枝梅,凌寒独自开。

长亭外,古道边,芳草碧连天。

岂不罹凝寒?松柏有本性。

诗词中常见意象

《沁园春·长沙》上阕通过鹰、鱼等意象,描绘了一幅多姿多彩、生机勃勃的湘江秋景图,即景抒情,提出了苍茫大地应由谁主宰的问题。诗人首先选取的意象是湘江,在深秋的季节,诗人独自一人站在橘子洲头,望着湘江水日夜不息的向北奔流。脚下是橘子洲,面前是汩汩向前的湘江水,背后是“寥廓江天万里霜”的秋景图。整个画面的组合背景辉弘。在这个江天广阔,让人心骛八极,神游万仞的秋景图下,诗人选取了一系列的意象:山、林、江、舸、鹰、鱼、万类。又把这一系列的外在意象加上了自己内在的主观色彩。山、林、江、舸分别为万山、层林、漫江、百舸,以数量和外在的表象渲染博大的、辽远的空间。毛泽东同志的眼中看到的是:莽莽苍苍的群山,层层叠叠的重林,成一片火红。枫林如火,是作者热情如火的外在表象。红色象征着激情,象征着燃烧,象征着革命,也可以将其看成燎原的星星之火,与当时的革命形势暗合,与作者志气昂扬,心潮汹涌的思绪相融,体现了强大的艺术魅力。接着作者又把视线从广阔的背景中收回。千百条大船在宽广的江面上劈波斩浪,竞相行驶,活画出一幅热烈的“百舸争流图”,烘托了作者心中火热的激情。

思考:《沁园春·长沙》上阕通过意象描写了怎样的意境?

明确:“中流击水,浪遏飞舟”,采取象征的手法,形象地表达了一代革命青年的凌云壮志,以天下为己任,以及在新时代的大潮里,乘风破浪,鼓桨前进,立志振兴中华的慷慨豪情,含蓄地回答了上片提出的“谁主沉浮”的问题。

最后三句意思:还记得吗 我们一起到江中心去游泳.尽管风浪巨大,连行船都很困难,大拿我们以同大风大浪搏击作为乐事.这几句诗表达了作者关注国家兴衰的愿望.

3、讨论:“中流击水”这一情景蕴含着词人怎样的感情?在全词中有什么作用?

意象

万山 层林 漫江 百舸 雄鹰 游鱼

意境

生机勃勃 壮阔绚丽

感情

一切景语皆情语

寓情于景

找出这首词有哪些意象,营造来了什么意境?表达了怎样的感情?

抒发了以天下为己任的伟大抱负、昂扬的革命斗志

看到这幅湘江深秋的绚丽壮美的画面,

作者想到了什么?

想到了祖国的命运和革命的未来,引发深沉的思索。“怅”字写出了诗人的万千思绪,百感交集。“怅”原指失意,这里用来表达由深思而激昂慷慨的思绪。

自然界的一切是这样蓬勃、绚烂,而现实社会却又是如此沉闷、黑暗,“独立寒秋”的诗人,仰天俯地,怅望广阔的宇宙,心有所思,思有所忧。禁不住向苍茫大地发问:谁来主宰你的兴衰命运?

诗人“独立寒秋”,他不是想着自己被军阀追捕的处境,而是放眼宇宙,胸怀祖国,关注着国家的前途,忧思着民族的命运,这是一种什么心境?

这是忧国忧民的心境,是以天下为已任的心境,是一个革命伟人广阔崇高的心境。

“主沉浮”的深层含义是什么?

主宰国家的命运,掌握民族的前途。

曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?

这里引用祖逖的“中流击楫”典故。

祖逖因为国家政权倾覆,时刻怀着振兴光复的心志。元帝就让他担任奋威将军、豫州刺史,供给他一千人的军粮,三千匹布,但不给战衣和兵器,让他自行招募士众。祖逖仍就率领随自己流亡的部属一百多家,渡过长江,到江心时他扣击船桨发誓说:“我祖逖不能平定中原并再次渡江回来的话,就像长江的水一去不返!”言辞激昂神色悲壮,众人都为他的誓言感慨赞叹。

这里指游泳

“遏”“飞”气势豪迈,意境开阔

峥嵘岁月

1911~1925年,毛泽东在长沙从事的主要革命活动有:

组织了湖南学生联合会、新民学会

开办了平民夜校、文化书社

参加反对袁世凯称帝,领导了驱逐张敬尧、谭延闿kǎi、赵恒惕等军阀的活动

创办《湘江评论》,成立马克思主义研究会

意

创作者的思想感情

象

作品中的客观物象

诗人的思想感情与客观物象融合形成意象。

意境

诗人通过种种意象的创造和组合所构成的一种充满诗意的艺术境界

‖“意象”

常见意境特点(两个双音节)

雄浑壮丽 壮阔苍茫

苍凉悲壮 闲适恬淡

清幽明净 明丽清新

萧疏凄寂 安谧美好

幽僻冷寂 高远深邃

淡雅幽远 清冷幽静

独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。看万山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸争流。鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?

携来百侣曾游,忆往昔峥嵘岁月稠。恰同学少年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒。指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯。曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?

沁园春·长沙

自读

上阕:立、看、怅、问

下阕:携、忆、记

眼前景

以词人的活动(动作)为主体,找出表现全词线索的动词。

整体感知

看

忆

一字

领起

忆往事

独立寒秋

湘江北去

橘子洲头

时间

地点

独立寒秋图

人物

环境

寒秋独立, 橘子洲头, 湘江北去。

1、上片的开头三句交待了什么?

看 /万山/红遍,层林/尽染;漫江/碧透,百舸/争流。鹰/击长空,鱼/翔浅底,万类/霜天/ 竞自由。

湘江秋景图

看

万山红遍

层林尽染

漫江碧透

百舸争流

鹰击长空

鱼翔浅底

万类霜天竞自由

山

树

水

船

鹰

鱼

万物

2、词的上片写了哪些意象(景物)?

意象

意

创作者的思想感情

象

作品中的客观物象

诗人的思想感情与客观物象融合形成意象

意境

指文艺作品中描绘的生活图景与所表现的思想情感融为一体而形成的艺术境界

从空间:

山上的“层林”,

江中的“百舸”,

空中的雄鹰,

水底的游鱼

从状态:

静态的火红的枫林,

动态的“争流”的“百舸”等

或广博,或宏伟,或雄峻

竞相向上、生机勃勃

与毛泽东积极向上,昂扬奋进的立意契合。

以壮景抒豪情

《沁园春 长沙》的意象

看

万山红遍

层林尽染

漫江碧透

百舸争流

鹰击长空

鱼翔浅底

数量多

色彩浓

万类霜天竞自由

一幅( )湘江秋景图

色彩绚烂、生机勃勃、壮丽开阔……

独立寒秋

特点

意象

意境

击

翔

动作劲

竞争烈

争

看万山红遍

层林尽染

漫江碧透

“红遍”字写出了红之广;

化静为动,写出秋色之深浓。

“透”突出江水清澈见底。

炼字

百舸争流

鹰击长空

鱼翔浅底

百舸争流

鹰击长空

鱼翔浅底

争:写出群舟争相行驶,盎然奋进之动态,充满活力,活现出千帆竞发的热闹场面。

。

击:有“搏击”之意,显示出雄鹰展翅奋飞,搏击长空之强劲有力。

翔:本是写鸟的动词,用在此,写尽了鱼在水中的自由、轻快的状态,充满了无限的生命力。犹如在天空飞翔。

万类霜天竞自由

竞:秋的生机勃勃,富有生命力的旺盛景象,气势磅礴,意境开阔

怅 / 寥廓,

问 / 苍茫 / 大地,

谁 / 主 / 沉浮?

豪情

3、面对以上的景物,诗人发出了怎样的感慨?

4、诗人为什么要“问苍茫大地,谁主沉浮”?

《沁园春·长沙》作于1925年。当时的革命形势日益高涨,工农运动蓬勃兴起,农民运动也势如破竹,迅猛异常。随着革命高潮的到来,各派政治势力对革命领导权的争夺更为激烈。国民党的右派分子和共产党右倾分子之间的斗争尤甚。这首词正是作者要离开长沙去广州前,重游橘子洲时写的,而作者此行去广州的任务正是要发动民众,开办讲习所。

提示:由自然万物的竞争联想到人类社会的竞争

读上片

上阕小结

眼 前 景

万类霜天竞自由

万山红遍,

层林尽染;

漫江碧透,

百舸争流。

鹰击长空,

鱼翔浅底,

秋景

生机勃勃的

怅寥廓,

问苍茫大地,

谁主沉浮?

豪情

胸怀博大的

时间 地点 环境

立

看

问

心中情

“携来百侣曾游。忆往昔峥嵘岁月稠”在结构上有什么作用?

携来/百侣/曾游。忆 /往昔/峥嵘/岁月稠。恰 /同学/少年,风华/正茂;书生/意气,挥斥/方遒。指点/江山,激扬/文字,粪土/当年/万户侯。曾/记否,到/中流/击水,浪遏/飞舟?

承上启下,过渡自然。上片故地重游,自然引起下文对往昔生活的回忆。并且通过回忆,巧妙的回答了上片的提问,可谓衔接巧妙,浑然天成。

峥嵘岁月图

峥嵘岁月图

同学少年 风华正茂

书生意气 挥斥方遒

指点江山 激扬文字 粪土当年万户侯

恰

塑造了怎样的少年形象?

(可用原句回答)

年龄气质

精神状态

战斗行动

一代革命青年壮志凌云,以天下为己任,立志振兴中华的豪情壮志。

含蓄地回答了上片提出的“谁主沉浮”的问题。

中流击水图

最后三句蕴含着词人怎样的感情?在全词中有什么作用?

下

阕

小

结

恰同学少年,

风华正茂;

书生意气,

挥斥方遒。

指点江山,

激扬文字,

粪土当年万户侯。

壮志凌云

风华正茂

到中流击水,

浪遏飞舟?

斗志昂扬

奋发有为

过渡

携

忆

记

1911年,18岁的毛泽东来到湖南省会长沙,开始了他在此地长达13年之久的求学和革命斗争生活。1913年至1918年,在省立第一师范学校读书。1918年4月,与何叔衡等同志创立了以改造中国和世界为奋斗目标的新民会。1919年起,先后在长沙修业小学、第一师范附属小学等学校任教。

“五四”时期,他组织领导了长沙学生和市民的爱国运动,主编《湘江评论》,发表一系列重要论文。1920年9月,他与何叔衡等同志建立了湖南共产主义小组。1923年4月,他离开长沙,赴上海、广州等地继续从事革命工作。1925年春,他会湖南老家指导农民运动。同年秋,自韶山赴广州接办农民运动讲习所,途经长沙,游橘子洲、岳麓山,追怀1911年至1923年间在长沙的求学生活和革命斗争经历,写成这首境界开阔、气势恢弘的不朽诗篇。

下列对《沁园春 长沙》这首词的用字的分析,有误的一项是( )

A.“看万山红遍,层林尽染”,其中“遍”字写出了红之广,“染”字则活画了岳麓山一带枫林的红色仿佛人工染成的。

B.“漫江碧透,百舸争流”,其中“透”字写出江水碧绿清澈和江水满溢之状,“争”活现出千帆竞发的热烈场面。

C.“鹰击长空”的“击”字准确地描绘出苍鹰展翅、矫健勇猛的雄姿。

D.“鱼翔浅底”的“翔”字精当地描绘出游鱼在水中自如轻快的状态。

B

下列关于文学常识的表述,有误的一项是( )

A.词是我国古代的诗歌体裁,因其句式长短不一,又可配乐演唱,所以又名长短句、曲子词、乐府等。

B.“沁园春”是词牌名,它规定了一首词的字数、平仄、押韵等。“长沙”是词的标题,它揭示词的内容。

C.词可按字数的多少,分为小令、中调和长调。以是否分段来划分,词又有单词、双调、三调、四调的区别。

D.毛泽东常用旧体诗的形式来反映现代生活和思想感情,这类诗歌仍属古典诗歌。

D

1.1《沁园春·长沙》毛泽东

感谢聆听

1.1《沁园春·长沙》毛泽东

高中语文统编版必修上册

第一单元

学习目标

1、初步了解词的一些体裁知识,能够有感情地朗诵和背诵诗歌。

2、抓住关键词语,梳理思路。

3、通过合作探究把握词作的感情脉络,感受毛泽东博大的情怀和革命壮志,学习心系天下的人生大境界。

领袖·诗人

任先青

你用/平平仄仄/的枪声 写诗

二万五千里/是最长/一行

常于/马背上/构思

便/具有了/战略家的/目光

战地/黄花 , 如血/残阳

成了/最美的/意象

有时/潇洒地/抽烟

抬头/望断/南飞雁

宽阔的/脑际/却有/大江流淌

雪天/更善/畅想

神思/飞扬起来

飘成/梅花漫天的/

北国/风光

相信/你是/最严肃的/诗人

屈指/数算

一首/气势磅礴的/诗

调动了/半个世纪的/酝酿

轻易/不朗诵

天安门城楼上/只那一句

便成了/世界的/诗眼

嘹亮了/东方!

沁园春 长沙

独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。看万

山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸争流。

鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。怅

寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?

携来百侣曾游。忆往昔峥嵘岁月稠。恰

同学少年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒。

指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯。曾

记否,到中流击水,浪遏飞舟?

这首词写于1925年。1925年,是北

伐战争开始的前一年,农民运动蓬勃开

展。毛泽东直接领导了湖南的农运,建

立了农民协会,创建了党支部,1925年

10月,毛泽东从韶山前往广州创办全国

农民运动讲习所,途经长沙,重游橘子

洲,面对绚丽的秋景,回忆往昔的岁月,

写下了这首气势磅礴的词。

诗人介绍

毛泽东

中国现代政治家,思想家,军事家,文学家和书法家.中华人民共和国开国领袖,湖南省湘潭韶山冲人,生于1893年12月26日,逝世于1976年9月9日.

毛泽东少年时故事

男儿立志出乡关,

学不成名誓不还,

埋骨何须桑梓地,

人生何处不青山。

(桑梓,指家乡)

少年时的书生意气,风华正茂时挥斥方遒的豪情,这首诗给我们展现了一个立壮志的少年形象,也让我们看到了作为一代伟人的毛泽东的大气!

1911年,毛泽东18岁时到湖南长沙,在此从事革命活动13年。

1913年至1918年在湖南第一师范读 书,1918年与何叔衡等创立了以“改造中国和世界”为奋斗目标的新民学会。

“五四”运动时,组织领导了长沙学生和市民的爱国运动,主编《湘江评论》,发表了一系列重要文章。

随后,又领导了驱逐湖南督军兼省长军阀张敬尧的斗争。

1920年与何叔衡等创建了湖南共产主义小组。

1921年共产党成立后,他又组建了中共湘区委员会并任书记。

1923年离开长沙到上海、广州等地从事革命活动,

1925年回湖南湘潭从事农民运动。同年秋,他经长沙转赴广州接办农民运动讲习所。在长沙,重游岳麓山、湘江这些读书时经常与朋友游聚的旧地,面对绚丽的秋景,回忆往昔的岁月,写下了这首气势磅礴的词。

题目解说

沁园春,词牌名。相传东汉窦宪仗势夺取沁水公主园林后人作词以咏其事此调因此得名。词牌名还有“念奴娇”、“菩萨蛮”等。

长沙,是这首词的题目,说明地点和写作内容。

1、上阕:

看

万山红遍,

层林尽染;

漫江碧透,

百舸争流。

鹰击长空,

鱼翔浅底,

万类霜天竟自由。

眼 前 景

色彩绚丽的秋景 图 画

心 中 情

怅寥廓,

问苍茫大地,

谁主沉浮?

抒

胸怀博大的凌云

壮 志

小结-1

2、下阕:

忆

恰同学少年,

风华正茂;

书生意气,

挥斥方遒。

指点江山,

激扬文字,

粪土当年万户侯。

同学青春年少

风华正茂

峥嵘岁月

记

到中流击水,

浪遏飞舟?

我辈破浪锐进

奋然前行

豪迈气概

小结-2

《沁园春·长沙》中,毛泽东所表现的,不是长沙的秋景,不是他观赏长沙秋景引起的感受,也不是对“中流击水”伟大斗争经历的回顾,而是以长沙秋景的描写表现了强大的斗争精神,以宏大的空间意象表现了博大的心胸,又以“浪遏飞舟”等意象表现了对伟大理想的热烈追求。

明晰主旨

独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。看万山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸争流。鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?

在深秋一个秋高气爽的日子里,我独自伫立在橘子洲头,眺望着湘江碧水缓缓北流。看万千山峰全都变成了红色,一层层树林好像染过颜色一样,江水清澈澄碧,一艘艘大船乘风破浪,争先恐后。鹰在广阔的天空飞,鱼在清澈的水里游,万物都在秋光中争着过自由自在的生活。面对着无边无际的宇宙,(千万种思绪一齐涌上心头)我要问:这苍茫大地的盛衰兴废由谁来决定主宰呢?

湘江秋景图

回想过去,我和我的同学,经常携手结伴来到这里游玩。在一起商讨国家大事,那无数不平凡的岁月至 今还萦绕在我的心头。同学们正值青春年少,风华正茂;大家踌躇满志,意气奔放,正强劲有力。评论国家大事,写出这些激浊扬清的文章,把当时那些军阀官僚看得如同粪土。还记得吗?那时我们在江水深急的地方游泳,那激起的浪花几乎挡住了疾驰而来的船?

峥嵘岁月图

携来百侣曾游。忆往昔峥嵘岁月稠。恰同学少年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒。指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯。曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?

月亮:对月思亲,常引发离愁别绪、思乡之愁。

红豆:又名相思豆,借指男女爱情的信物。

夕阳:表现对年华易老的慨叹。

梅花:一种高洁人格的象征。

松柏:松柏是傲霜斗雪的典范,自然是众人讴歌的对象,用以象征孤直耐寒的品格。

长亭:长亭是陆上的送别之所。

红豆生南国,春来发几枝

春风又绿江南岸,明月何时照我还?

夕阳无限好,只是近黄昏。

墙角数枝梅,凌寒独自开。

长亭外,古道边,芳草碧连天。

岂不罹凝寒?松柏有本性。

诗词中常见意象

《沁园春·长沙》上阕通过鹰、鱼等意象,描绘了一幅多姿多彩、生机勃勃的湘江秋景图,即景抒情,提出了苍茫大地应由谁主宰的问题。诗人首先选取的意象是湘江,在深秋的季节,诗人独自一人站在橘子洲头,望着湘江水日夜不息的向北奔流。脚下是橘子洲,面前是汩汩向前的湘江水,背后是“寥廓江天万里霜”的秋景图。整个画面的组合背景辉弘。在这个江天广阔,让人心骛八极,神游万仞的秋景图下,诗人选取了一系列的意象:山、林、江、舸、鹰、鱼、万类。又把这一系列的外在意象加上了自己内在的主观色彩。山、林、江、舸分别为万山、层林、漫江、百舸,以数量和外在的表象渲染博大的、辽远的空间。毛泽东同志的眼中看到的是:莽莽苍苍的群山,层层叠叠的重林,成一片火红。枫林如火,是作者热情如火的外在表象。红色象征着激情,象征着燃烧,象征着革命,也可以将其看成燎原的星星之火,与当时的革命形势暗合,与作者志气昂扬,心潮汹涌的思绪相融,体现了强大的艺术魅力。接着作者又把视线从广阔的背景中收回。千百条大船在宽广的江面上劈波斩浪,竞相行驶,活画出一幅热烈的“百舸争流图”,烘托了作者心中火热的激情。

思考:《沁园春·长沙》上阕通过意象描写了怎样的意境?

明确:“中流击水,浪遏飞舟”,采取象征的手法,形象地表达了一代革命青年的凌云壮志,以天下为己任,以及在新时代的大潮里,乘风破浪,鼓桨前进,立志振兴中华的慷慨豪情,含蓄地回答了上片提出的“谁主沉浮”的问题。

最后三句意思:还记得吗 我们一起到江中心去游泳.尽管风浪巨大,连行船都很困难,大拿我们以同大风大浪搏击作为乐事.这几句诗表达了作者关注国家兴衰的愿望.

3、讨论:“中流击水”这一情景蕴含着词人怎样的感情?在全词中有什么作用?

意象

万山 层林 漫江 百舸 雄鹰 游鱼

意境

生机勃勃 壮阔绚丽

感情

一切景语皆情语

寓情于景

找出这首词有哪些意象,营造来了什么意境?表达了怎样的感情?

抒发了以天下为己任的伟大抱负、昂扬的革命斗志

看到这幅湘江深秋的绚丽壮美的画面,

作者想到了什么?

想到了祖国的命运和革命的未来,引发深沉的思索。“怅”字写出了诗人的万千思绪,百感交集。“怅”原指失意,这里用来表达由深思而激昂慷慨的思绪。

自然界的一切是这样蓬勃、绚烂,而现实社会却又是如此沉闷、黑暗,“独立寒秋”的诗人,仰天俯地,怅望广阔的宇宙,心有所思,思有所忧。禁不住向苍茫大地发问:谁来主宰你的兴衰命运?

诗人“独立寒秋”,他不是想着自己被军阀追捕的处境,而是放眼宇宙,胸怀祖国,关注着国家的前途,忧思着民族的命运,这是一种什么心境?

这是忧国忧民的心境,是以天下为已任的心境,是一个革命伟人广阔崇高的心境。

“主沉浮”的深层含义是什么?

主宰国家的命运,掌握民族的前途。

曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?

这里引用祖逖的“中流击楫”典故。

祖逖因为国家政权倾覆,时刻怀着振兴光复的心志。元帝就让他担任奋威将军、豫州刺史,供给他一千人的军粮,三千匹布,但不给战衣和兵器,让他自行招募士众。祖逖仍就率领随自己流亡的部属一百多家,渡过长江,到江心时他扣击船桨发誓说:“我祖逖不能平定中原并再次渡江回来的话,就像长江的水一去不返!”言辞激昂神色悲壮,众人都为他的誓言感慨赞叹。

这里指游泳

“遏”“飞”气势豪迈,意境开阔

峥嵘岁月

1911~1925年,毛泽东在长沙从事的主要革命活动有:

组织了湖南学生联合会、新民学会

开办了平民夜校、文化书社

参加反对袁世凯称帝,领导了驱逐张敬尧、谭延闿kǎi、赵恒惕等军阀的活动

创办《湘江评论》,成立马克思主义研究会

意

创作者的思想感情

象

作品中的客观物象

诗人的思想感情与客观物象融合形成意象。

意境

诗人通过种种意象的创造和组合所构成的一种充满诗意的艺术境界

‖“意象”

常见意境特点(两个双音节)

雄浑壮丽 壮阔苍茫

苍凉悲壮 闲适恬淡

清幽明净 明丽清新

萧疏凄寂 安谧美好

幽僻冷寂 高远深邃

淡雅幽远 清冷幽静

独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。看万山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸争流。鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?

携来百侣曾游,忆往昔峥嵘岁月稠。恰同学少年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒。指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯。曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?

沁园春·长沙

自读

上阕:立、看、怅、问

下阕:携、忆、记

眼前景

以词人的活动(动作)为主体,找出表现全词线索的动词。

整体感知

看

忆

一字

领起

忆往事

独立寒秋

湘江北去

橘子洲头

时间

地点

独立寒秋图

人物

环境

寒秋独立, 橘子洲头, 湘江北去。

1、上片的开头三句交待了什么?

看 /万山/红遍,层林/尽染;漫江/碧透,百舸/争流。鹰/击长空,鱼/翔浅底,万类/霜天/ 竞自由。

湘江秋景图

看

万山红遍

层林尽染

漫江碧透

百舸争流

鹰击长空

鱼翔浅底

万类霜天竞自由

山

树

水

船

鹰

鱼

万物

2、词的上片写了哪些意象(景物)?

意象

意

创作者的思想感情

象

作品中的客观物象

诗人的思想感情与客观物象融合形成意象

意境

指文艺作品中描绘的生活图景与所表现的思想情感融为一体而形成的艺术境界

从空间:

山上的“层林”,

江中的“百舸”,

空中的雄鹰,

水底的游鱼

从状态:

静态的火红的枫林,

动态的“争流”的“百舸”等

或广博,或宏伟,或雄峻

竞相向上、生机勃勃

与毛泽东积极向上,昂扬奋进的立意契合。

以壮景抒豪情

《沁园春 长沙》的意象

看

万山红遍

层林尽染

漫江碧透

百舸争流

鹰击长空

鱼翔浅底

数量多

色彩浓

万类霜天竞自由

一幅( )湘江秋景图

色彩绚烂、生机勃勃、壮丽开阔……

独立寒秋

特点

意象

意境

击

翔

动作劲

竞争烈

争

看万山红遍

层林尽染

漫江碧透

“红遍”字写出了红之广;

化静为动,写出秋色之深浓。

“透”突出江水清澈见底。

炼字

百舸争流

鹰击长空

鱼翔浅底

百舸争流

鹰击长空

鱼翔浅底

争:写出群舟争相行驶,盎然奋进之动态,充满活力,活现出千帆竞发的热闹场面。

。

击:有“搏击”之意,显示出雄鹰展翅奋飞,搏击长空之强劲有力。

翔:本是写鸟的动词,用在此,写尽了鱼在水中的自由、轻快的状态,充满了无限的生命力。犹如在天空飞翔。

万类霜天竞自由

竞:秋的生机勃勃,富有生命力的旺盛景象,气势磅礴,意境开阔

怅 / 寥廓,

问 / 苍茫 / 大地,

谁 / 主 / 沉浮?

豪情

3、面对以上的景物,诗人发出了怎样的感慨?

4、诗人为什么要“问苍茫大地,谁主沉浮”?

《沁园春·长沙》作于1925年。当时的革命形势日益高涨,工农运动蓬勃兴起,农民运动也势如破竹,迅猛异常。随着革命高潮的到来,各派政治势力对革命领导权的争夺更为激烈。国民党的右派分子和共产党右倾分子之间的斗争尤甚。这首词正是作者要离开长沙去广州前,重游橘子洲时写的,而作者此行去广州的任务正是要发动民众,开办讲习所。

提示:由自然万物的竞争联想到人类社会的竞争

读上片

上阕小结

眼 前 景

万类霜天竞自由

万山红遍,

层林尽染;

漫江碧透,

百舸争流。

鹰击长空,

鱼翔浅底,

秋景

生机勃勃的

怅寥廓,

问苍茫大地,

谁主沉浮?

豪情

胸怀博大的

时间 地点 环境

立

看

问

心中情

“携来百侣曾游。忆往昔峥嵘岁月稠”在结构上有什么作用?

携来/百侣/曾游。忆 /往昔/峥嵘/岁月稠。恰 /同学/少年,风华/正茂;书生/意气,挥斥/方遒。指点/江山,激扬/文字,粪土/当年/万户侯。曾/记否,到/中流/击水,浪遏/飞舟?

承上启下,过渡自然。上片故地重游,自然引起下文对往昔生活的回忆。并且通过回忆,巧妙的回答了上片的提问,可谓衔接巧妙,浑然天成。

峥嵘岁月图

峥嵘岁月图

同学少年 风华正茂

书生意气 挥斥方遒

指点江山 激扬文字 粪土当年万户侯

恰

塑造了怎样的少年形象?

(可用原句回答)

年龄气质

精神状态

战斗行动

一代革命青年壮志凌云,以天下为己任,立志振兴中华的豪情壮志。

含蓄地回答了上片提出的“谁主沉浮”的问题。

中流击水图

最后三句蕴含着词人怎样的感情?在全词中有什么作用?

下

阕

小

结

恰同学少年,

风华正茂;

书生意气,

挥斥方遒。

指点江山,

激扬文字,

粪土当年万户侯。

壮志凌云

风华正茂

到中流击水,

浪遏飞舟?

斗志昂扬

奋发有为

过渡

携

忆

记

1911年,18岁的毛泽东来到湖南省会长沙,开始了他在此地长达13年之久的求学和革命斗争生活。1913年至1918年,在省立第一师范学校读书。1918年4月,与何叔衡等同志创立了以改造中国和世界为奋斗目标的新民会。1919年起,先后在长沙修业小学、第一师范附属小学等学校任教。

“五四”时期,他组织领导了长沙学生和市民的爱国运动,主编《湘江评论》,发表一系列重要论文。1920年9月,他与何叔衡等同志建立了湖南共产主义小组。1923年4月,他离开长沙,赴上海、广州等地继续从事革命工作。1925年春,他会湖南老家指导农民运动。同年秋,自韶山赴广州接办农民运动讲习所,途经长沙,游橘子洲、岳麓山,追怀1911年至1923年间在长沙的求学生活和革命斗争经历,写成这首境界开阔、气势恢弘的不朽诗篇。

下列对《沁园春 长沙》这首词的用字的分析,有误的一项是( )

A.“看万山红遍,层林尽染”,其中“遍”字写出了红之广,“染”字则活画了岳麓山一带枫林的红色仿佛人工染成的。

B.“漫江碧透,百舸争流”,其中“透”字写出江水碧绿清澈和江水满溢之状,“争”活现出千帆竞发的热烈场面。

C.“鹰击长空”的“击”字准确地描绘出苍鹰展翅、矫健勇猛的雄姿。

D.“鱼翔浅底”的“翔”字精当地描绘出游鱼在水中自如轻快的状态。

B

下列关于文学常识的表述,有误的一项是( )

A.词是我国古代的诗歌体裁,因其句式长短不一,又可配乐演唱,所以又名长短句、曲子词、乐府等。

B.“沁园春”是词牌名,它规定了一首词的字数、平仄、押韵等。“长沙”是词的标题,它揭示词的内容。

C.词可按字数的多少,分为小令、中调和长调。以是否分段来划分,词又有单词、双调、三调、四调的区别。

D.毛泽东常用旧体诗的形式来反映现代生活和思想感情,这类诗歌仍属古典诗歌。

D

1.1《沁园春·长沙》毛泽东

感谢聆听

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读