2.1 立在地球边上放号 课件(共51张PPT)

文档属性

| 名称 | 2.1 立在地球边上放号 课件(共51张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-22 10:27:55 | ||

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

2.1 立在地球边上放号郭沫若

高中语文统编版必修上册

第一单元

了解郭沫若的生平及其创作。

品味诗歌的语言,把握诗歌的内容,领悟诗歌的象征意义。

认识“五四”时期自我意识的觉醒,以及追求个性解放的社会思潮。

学习目标

1919

五四运动 (1919年青年学生组织的爱国运动)

是1919年5月4日发生在北京的一场以青年学生为主,广大群众、市民、工商人士等阶层共同参与的,通过示威游行、请愿、罢工、暴力对抗政府等多种形式进行的爱国运动,是中国人民彻底的反对帝国主义、封建主义的爱国运动,又称“五四风雷”。直接影响了中国共产党的诞生和发展,中国共产党党史一般将其定义为“反帝反封建的爱国运动”,并以此运动作为旧民主主义革命和新民主主义革命的分水岭。

五

四

运

动

五四精神:“赛先生”(科学),“德先生”(民主)

思想文化:推行新文化运动,提出“打倒孔家店”“推倒贞节牌坊”等口号。

社会经济:学生和群众抵制日货,一定程度刺激了民族产业的发展。

教育变革:大学开始破例招收女生。壬戊学制。

文学艺术?

开创中国文学新时代,出现了40多个文艺社团,如文学研究会和创造社。出现大批文学巨匠,如沈雁冰、郑振铎、叶绍钧、郭沫若、郁达夫等

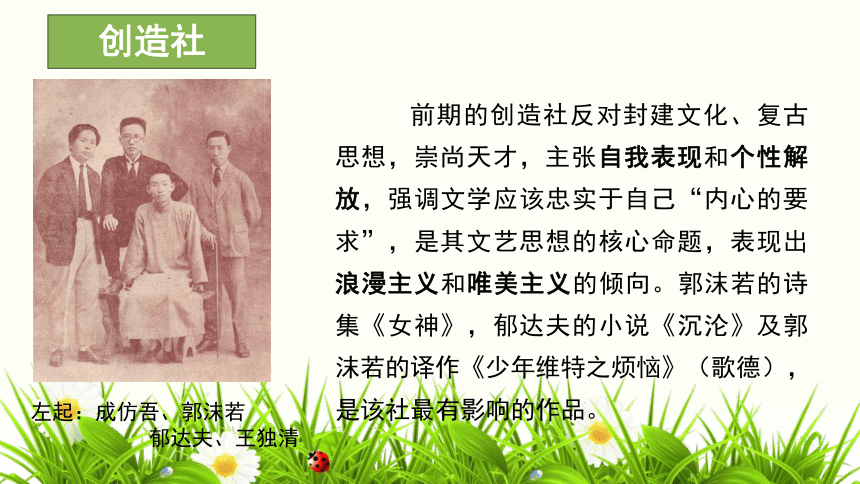

创造社

左起:成仿吾、郭沫若

郁达夫、王独清

前期的创造社反对封建文化、复古思想,崇尚天才,主张自我表现和个性解放,强调文学应该忠实于自己“内心的要求”,是其文艺思想的核心命题,表现出浪漫主义和唯美主义的倾向。郭沫若的诗集《女神》,郁达夫的小说《沉沦》及郭沫若的译作《少年维特之烦恼》(歌德),是该社最有影响的作品。

提示:这首诗写于1919年9、10月间。

“新文化运动”

诗歌背景

你知道这首诗的写作背景吗?

“五四运动”

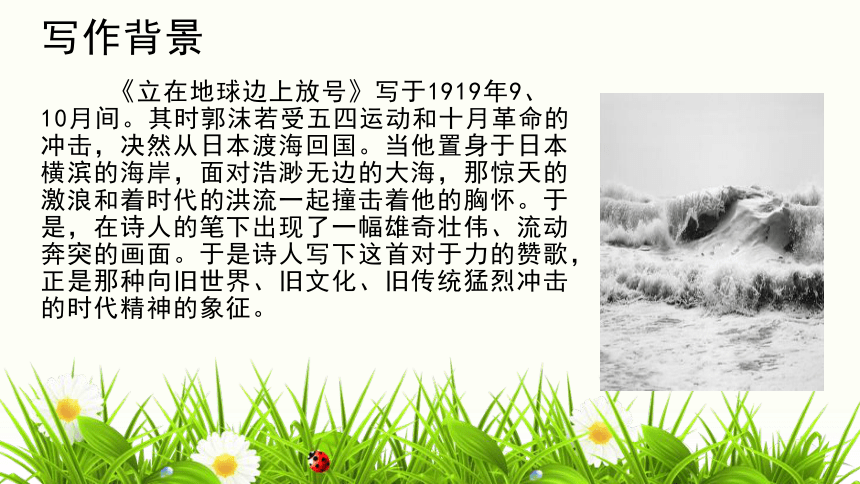

写作背景

《立在地球边上放号》写于1919年9、10月间。其时郭沫若受五四运动和十月革命的冲击,决然从日本渡海回国。当他置身于日本横滨的海岸,面对浩渺无边的大海,那惊天的激浪和着时代的洪流一起撞击着他的胸怀。于是,在诗人的笔下出现了一幅雄奇壮伟、流动奔突的画面。于是诗人写下这首对于力的赞歌,正是那种向旧世界、旧文化、旧传统猛烈冲击的时代精神的象征。

作者简介

郭沫若(1892-1978),原名郭开贞,四川省乐山人。中国新诗的奠基人之一、中国历史剧的开创者之一、古文字学家、考古学家、社会活动家,甲骨学四堂之一。新中国成立后,曾任中国文联主席等国家重要领导职务,主持科学和文化工作。

1918年开始新诗创作,创办《创造季刊》,提倡浪漫主义文学;1921年出版诗集《女神》;1923年出版诗集《星空》。

主要作品

诗歌:

《天狗》《凤凰涅槃》《炉中煤》

《地球,我的母亲!》 《天上的街市》等

历史剧:

《屈原》《虎符》《棠棣之花》

《王昭君》《蔡文姬》

郭沫若名字的由来

1919年,郭沫若在日本留学时,取了“沫若”这个笔名。“沫”“若”,即沫水和若水。沫水,古水名,即今大渡河,是岷江的最大支流,位于四川省中西部;若水,古水名,即今雅砻江,是金沙江的最大支流,位于四川省西部。“沫水”“若水”是流经郭沫若家乡的两条河流。郭沫若取此二水作为笔名,是表示他身在异国、不忘家园,也表现了他强烈的爱国主义思想。

层次结构

全诗共七节

(1)前三节,描绘了一幅海涛汹涌、海天之上、自云怒涌的宏伟而壮丽的画面。

(2)第四节,过渡,由景入情,进一步突出了海涛汹涌的壮丽景象,又引发了诗人的主观感受。

(3)第五至第七节,对力的高度赞美。

在《女神》中,鲜明地表现出雄浑豪放风格的抒情短诗,这是最有代表性的一首。

这首诗给人的主要感受和印象是:宏伟、强力、壮丽、炽热。

诗中雄奇的形象和澎湃的激情使人惊赞、仰慕,唤起人们对自身力量的自觉意识和对生活的巨大热情,激起人们以全部生命的力去努力创造,去追求光明,去获取力的艺术,力的美。这是崇高与壮美的统一,作者唱出的是一曲表现崇高美的激情洋溢的赞歌。

感受意境,解读课文

无数的白云正在空中怒涌,

啊啊!好幅壮丽的北冰洋的晴景哟!

无限的太平洋提起他全身的力量来要把地球推倒。

啊啊!我眼前来了的滚滚的洪涛哟!

啊啊!不断的毁坏,不断的创造,不断的努力哟!

啊啊!力哟!力哟!

力的绘画,力的舞蹈,力的音乐,力的诗歌,力的律吕哟!

感受意境,解读课文

无数的白云正在空中怒涌,

解读:这句诗的意象是“白云”,背景是晴朗的天空,与下文的北冰洋相映照。北冰洋上晴朗的天空,无数的白云翻卷,正在空中怒涌,与寒冰皑皑的北冰洋相呼应。

北冰洋-太平洋

啊啊!好幅壮丽的北冰洋的晴景哟!

感受意境,解读课文

解读:句首抒情,意象是“北冰洋”,背景是天地间一片晴朗,洋天一色。啊,啊!好一幅壮丽的画卷——北冰洋的晴空冰景,美在大自然哟!

感受意境,解读课文

无限的太平洋提起他全身的力量来要把地球推倒。

解读:“太平洋”是这句诗的意象,“无限”形容太平洋之大,面积达,力量大,要把地球推倒。广袤无边的太平洋,他要提起全身的力量来把地球推倒。与下文的“力哟”相呼应。诗句运用了拟人的修辞手法。

感受意境,解读课文

啊啊!我眼前来了的滚滚的洪涛哟!

解读:句首抒情,“洪涛”是诗句意象,“滚滚的”形容波涛的动态形象,与下文的“力哟”相呼应。啊,啊!我眼前洪涛哟,滚滚向前,强大无比,无坚不摧!

感受意境,解读课文

解读:句首抒情,诗歌的主体形象是“巨人之力”,用三个“不断”,形容巨人力量之大,无坚不摧,新思想、新文化、新事物正以排山倒海之力摧枯拉朽,摧毁着旧思想、旧文化、旧事物。

啊啊!不断的毁坏,不断的创造,不断的努力

感受意境,解读课文

啊啊!力哟!力哟!

解读:诗句抒情,三个短语加强了抒情的力度,“力哟!力哟!”运用反复的修辞手法,表达了作者对“力”的呼唤,也就是对新思想、新文化、新事物的呼唤。

感受意境,解读课文

力的绘画,力的舞蹈,力的音乐,力的诗歌,力的律吕哟!

解读:诗歌结尾从不同角度设喻,讴歌赞美"力"。“力的绘画”指展现出的大海白云的壮丽景色,“力的舞蹈”是洪涛滚滚的比喻,"力的音乐,力的诗歌”是洪涛的声音,而"力的律吕”则是洪涛的节奏和音律。诗句运用排比与拟人的修辞手法,描述了“力”强大与曼妙,抒发了诗人对“力”的赞美之情。诗人尽情歌颂的“力”,其实正是五四时期的那种时代精神的特征。

感受意境,解读课文

意象 作用

“白云” “白云”,背景是晴朗的天空,与下文的北冰洋相映照。

“冰北洋” 背景是天地间一片晴朗,洋天一色。

“太平洋” 广袤无边的太平洋,运用了拟人的修辞手法,他要提起全身的力量来把地球推倒。与下文的“力哟”相呼应。

“洪涛” “滚滚的”形容波涛的动态形象,与下文的“力哟”相呼应。

“力” 这也是全诗的主要意象。诗句运用排比与拟人的修辞手法,描述了“力”强大与曼妙,抒发了诗人对“力”的赞美之情。

问题引导,赏析诗歌

思考:这首诗的主体形象是什么?表达了诗人怎样的情感?

诗人把自己想象为一个站在地球边上目光遍及广阔天地,并发出了激情的呼唤的巨人。

通过对自然的抒写,可以看出抒情主人公的高大形象,窥视到他充实的内心,感受到他如沸的激情,而抒情形象所显示的这种独特感情、心理,正反映了被“五四”时代怒潮唤醒的革命知识青年的共同特征。

表达了渴望摧毁旧世界、创造新生活的热情和决心,也是对劳动者和工农大众的颂扬。

问题引导,赏析诗歌

思考:诗中自然景观和诗人的情感是如何交融在一起的?

经过诗人想象的飞腾和感情的灌注,以自己的全部生命和人格进行艺术创造,自然形象便浸染着、渗透着诗人的主观感受,自然现象与诗人主体血肉交融,成了有生命有感情的活的存在。这种在特定环境中强烈、丰富的典型感受便象征着一定的社会内容,从而达到对社会现实和时代精神的鲜明反映,表现出一种正面的崇高,一种富于乐观进取精神的壮美。

问题引导,赏析诗歌

这是对“力”的美化,赋予“力”以人们常见的艺术美的形象;同时又是对力的艺术的歌颂,对充益着力的崇高美的歌颂。我们知道,郭沫若自己的诗歌,无论是从表现反抗破坏和自由创造的精神内容上看,从特别发展的想象和激情以及与之相适应的丰富多彩的浪漫主义手法上看,或是从他不拘一格、发挥艺术独创性并实现诗体大解放者,都是这种力的艺术的大胆的和富有成效的实践。从这里,也可以看到郭沫若对自己诗歌的崇高美风格的自信和肯定。

思考:诗歌的结尾为什么要唱出力的赞歌?

合作探究

通观全诗,诗人把自己想象为一个站在地球边上目光遍及广阔天地,并发出了激情的呼唤的巨人。通过对自然的抒写,可以看到抒情主人公的高大形象,窥视到他的充实的内心,感受到他的如沸的激情,而抒情形象所显示的这种独特感情、心理,正反映了被五四时代怒潮唤醒的革命知识青年的共同特征。

思考:诗人为什么要把诗歌的题目命名为《立在地球边上放号》,有何新意?

知识链接:诗集《女神》

《女神》收录了郭沫若1919年到1921年之间的主要诗作,连同序诗共57篇,多为诗人留学日本时所作。《女神》是开一代诗风的新诗集,成为我国新诗的奠基之作:

(1)思想内容上,《女神》体现了“五四”时代精神。它的反抗精神、爱国精神、进取精神,最强烈地体现了“五四”精神。

(2)艺术表现上,《女神》开拓和形成了浪漫主义新诗流派,它强烈的感情、唯美的艺术形象等对当时和后来的浪漫主义诗人产生了重要影响。

(3)诗歌形式上,《女神》是自由体诗的一个高峰,为诗歌的革新和创造树立了榜样。它完全冲破了旧诗格律的束缚。诗节、诗行长短无定,韵律无固定格式

知识链接:新诗

新诗,指五四运动前后产生的、有别于古典、以白话作为基本语言手段的诗歌体裁,也称“现代诗”,形式自由,意涵丰富,内容上主要是反映新生活,表现新思想。完全突破了古诗“温柔敦厚,哀而不怨”的特点,更加强调自由开放和直率陈述。

知识链接:新诗

希望 胡适

我从山中来,

带着兰花草,

种在小园中,

希望开花好。

一日望三回,

望到花时过;

急坏看花人,

苞也无一个。

眼见秋天到,

移花供在家;

明年春风回,

祝汝满盆花!

蝴蝶 胡适

两个黄蝴蝶,

双双飞上天。

不知为什么,

一个忽飞还。

剩下那一个,

孤单怪可怜。

也无心上天,

天上太孤单。

叫我如何不想他

刘半农

天上飘着些微云,

地上吹着些微风,

啊,微风吹动了我头发,

教我如何不想他?

月光恋爱着海洋,

海洋恋爱着月光,

啊,这般蜜也似的银夜,

教我如何不想他?

水面落花慢慢流,

水底鱼儿慢慢游,

啊,燕子你说些什么话?

教我如何不想他?

枯树在冷风里摇,

野火在暮色中烧,

啊,西天还有些儿残霞,

教我如何不想他?

啊,我年轻的女郎!

我想我的前身,

原本是有用的栋梁,

我活埋在地底多年,

到今朝总得重见天光。

啊,我年轻的女郎!

我自从重见天光,

我常常思念我的故乡,

我为我心爱的人儿

燃到了这般模样!

《炉中煤》的主体形象是炉中煤,《立在地球边上放号》的主体形象是横跨两大洋的巨人,其实都是诗人的自我形象。《炉中煤》表达了诗人眷念祖国,愿为祖国奉献一切的感情。《立在地球边上放号》表达了诗人渴望破坏旧世界、创造新世界的热情和决心。

炉中煤

啊,我年轻的女郎!

我不辜负你的殷勤,

你也不要辜负了我的思量,

我为我心爱的人儿

燃到了这般模样!

啊,我年轻的女郎!

你该知道了我的前身?

你该不嫌我黑奴卤莽?

要我这黑奴的胸中,

才有火一样的心肠。

拥有这巨大之“力”能够立在地球边上放号的是谁?

郭沫若,立在“地球边上”,看到“白云正在天空怒涌”时,想到的是“不断的毁坏,不断的创造,不断的努力哟。”

毛泽东,立在“地球边上”,看到“鹰击长空、鱼翔浅底,万类霜天竞自由”时,想到的是:“问苍茫大地,谁主沉浮?”(《沁园春·长沙》)

周恩来,立在“地球边上”,看到“夜已阑,天将晓”时,想到的是“赤色之光,早在东方闪动了。”(《赤光的宣言》)

还有许多人,他们立在“地球边上放号”。

闻一多的“号声”是“烧罢!烧罢!烧破世人的梦,烧沸世人的血——”《红烛》

这首诗在写作上有哪些突出的特点?请简要分析。

①想象奇特。诗人把自己想象成站立在地球边上的一个巨人,北冰洋、太平洋的景色也就尽收眼底了,由此诗人才可以自由地调用这些本来宏大的意象。

②强烈的抒彩。全诗直抒胸臆,运用了四组“啊啊”、六个“哟”宣泄诗人热烈奔放、雄壮豪迈的情感。

③语言形象生动。诗人将描写对象人格化,写白云在“怒涌”,太平洋“提起他全身的力量来要把地球推倒”,滚滚的洪涛在“毁坏”“创造”“努力”,使作品更加生动形象。

现在很多评论者对郭沫若的这类诗歌都指斥为叫嚣宣泄而缺乏美感,这合理吗?

这当然是站在新诗已经较为成熟的背景下做出的判断,很多同学的阅读体验也与此有关。

但在当时,郭沫若的诗歌正是时代的强音,它把传统诗歌的那种含蓄甚至压抑的情感解放出来,强调主观感受的勃发,强调形式的自由表达,这些都是回应社会大变革的重要内容,忽视了这些,以今况古,恐怕是对诗人的另一种不公。

江庵的夜和着青灯残了,

壮士的梦正灿烂地开花,

枕着一卷兵书,一支剑,

灯光开出了一头白发。

突然睁大了眼睛,战鼓在催他,

(深夜里木鱼一声又一声)

跨出门来,星斗恰似当年,

铁衣上响着塞北的朔风。

前面分明是万马奔腾,

他举起剑来嘶喊了一声,

从此不见壮士归来,

门前的江潮夜夜澎湃。

【注】 这首诗写于1934年1月11日,正值抗日战争爆发前夕,社会正处于日军践踏华北、窥视中原的危急关头。

壮士心/臧克家

拓展练习

1.下列对本诗相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.这首诗写一位壮士寄寓江边的一个寺庵,从淹留中奋起,决然上马杀敌的故事,壮士就是爱国志士的缩影。

B.“枕着一卷兵书,一支剑”,主要突出壮士的孤独;“灯光开出了一头白发”,说尽岁月的蹉跎和英雄迟暮的感慨。

C.“星斗恰似当年”一句,涵盖了很大的时间跨度,包容了丰富的故事,可以想见壮士当年的英勇无畏与艰辛。

D.壮士从梦境中冲向战场,义无反顾,执着地为理想信念而战,充满了英雄壮气,也暗喻了诗人的渴盼之情。

【解析】B “枕着一卷兵书,一支剑”,不是“突出壮士的孤独”,而是表现壮士的身份。

拓展练习

2.下列对本诗艺术特色的分析鉴赏,不准确的一项是( )

A.“江庵的夜和着青灯残了”,既交代地点又说明时间。“和”在这里是动词,简洁如画的一句诗渲染了一种寂寥的氛围。

B.“壮士的梦正灿烂地开花”,梦能开花,诗人想象奇特瑰丽,慧心独具,一点不落俗套,字里行间,沸腾着诗情。

C.第三节,壮士举剑呐喊,在万马奔腾中前进。这一句留有很大空间,可能是想象中的战斗,也可能是真实的战斗。

D.这首诗弥漫着一种沉郁的色调、凄凉的氛围,并在这种色调氛围中描述了一个悲伤哀婉的故事,收到了特殊的艺术效果。

【解析】 D项,在这种色调氛围中描述了一个悲壮热烈的故事。

拓展练习

3.诗歌的第一节使用了对比手法,请列举出两组。

答:(示例)①热烈的梦境与凄凉的江庵,②壮士叱咤风云的当年和孤身独栖的现实。

4.诗歌末句“门前的江潮夜夜澎湃”非常巧妙,请结合全诗简要分析。

答:(示例)①用景物作结,寓情于景,意味深长,意蕴深远,给读者留下广阔的想象空间;②江潮澎湃,契合了壮士壮烈的胸怀,突出了人物形象;③隐喻在壮士的感召下,众多抗日勇士前赴后继,视死如归;④江潮波澜壮阔,有力地烘托了抗战激情,升华了爱国主题。

拓展练习

2.1 立在地球边上放号郭沫若

感谢聆听

2.1 立在地球边上放号郭沫若

高中语文统编版必修上册

第一单元

了解郭沫若的生平及其创作。

品味诗歌的语言,把握诗歌的内容,领悟诗歌的象征意义。

认识“五四”时期自我意识的觉醒,以及追求个性解放的社会思潮。

学习目标

1919

五四运动 (1919年青年学生组织的爱国运动)

是1919年5月4日发生在北京的一场以青年学生为主,广大群众、市民、工商人士等阶层共同参与的,通过示威游行、请愿、罢工、暴力对抗政府等多种形式进行的爱国运动,是中国人民彻底的反对帝国主义、封建主义的爱国运动,又称“五四风雷”。直接影响了中国共产党的诞生和发展,中国共产党党史一般将其定义为“反帝反封建的爱国运动”,并以此运动作为旧民主主义革命和新民主主义革命的分水岭。

五

四

运

动

五四精神:“赛先生”(科学),“德先生”(民主)

思想文化:推行新文化运动,提出“打倒孔家店”“推倒贞节牌坊”等口号。

社会经济:学生和群众抵制日货,一定程度刺激了民族产业的发展。

教育变革:大学开始破例招收女生。壬戊学制。

文学艺术?

开创中国文学新时代,出现了40多个文艺社团,如文学研究会和创造社。出现大批文学巨匠,如沈雁冰、郑振铎、叶绍钧、郭沫若、郁达夫等

创造社

左起:成仿吾、郭沫若

郁达夫、王独清

前期的创造社反对封建文化、复古思想,崇尚天才,主张自我表现和个性解放,强调文学应该忠实于自己“内心的要求”,是其文艺思想的核心命题,表现出浪漫主义和唯美主义的倾向。郭沫若的诗集《女神》,郁达夫的小说《沉沦》及郭沫若的译作《少年维特之烦恼》(歌德),是该社最有影响的作品。

提示:这首诗写于1919年9、10月间。

“新文化运动”

诗歌背景

你知道这首诗的写作背景吗?

“五四运动”

写作背景

《立在地球边上放号》写于1919年9、10月间。其时郭沫若受五四运动和十月革命的冲击,决然从日本渡海回国。当他置身于日本横滨的海岸,面对浩渺无边的大海,那惊天的激浪和着时代的洪流一起撞击着他的胸怀。于是,在诗人的笔下出现了一幅雄奇壮伟、流动奔突的画面。于是诗人写下这首对于力的赞歌,正是那种向旧世界、旧文化、旧传统猛烈冲击的时代精神的象征。

作者简介

郭沫若(1892-1978),原名郭开贞,四川省乐山人。中国新诗的奠基人之一、中国历史剧的开创者之一、古文字学家、考古学家、社会活动家,甲骨学四堂之一。新中国成立后,曾任中国文联主席等国家重要领导职务,主持科学和文化工作。

1918年开始新诗创作,创办《创造季刊》,提倡浪漫主义文学;1921年出版诗集《女神》;1923年出版诗集《星空》。

主要作品

诗歌:

《天狗》《凤凰涅槃》《炉中煤》

《地球,我的母亲!》 《天上的街市》等

历史剧:

《屈原》《虎符》《棠棣之花》

《王昭君》《蔡文姬》

郭沫若名字的由来

1919年,郭沫若在日本留学时,取了“沫若”这个笔名。“沫”“若”,即沫水和若水。沫水,古水名,即今大渡河,是岷江的最大支流,位于四川省中西部;若水,古水名,即今雅砻江,是金沙江的最大支流,位于四川省西部。“沫水”“若水”是流经郭沫若家乡的两条河流。郭沫若取此二水作为笔名,是表示他身在异国、不忘家园,也表现了他强烈的爱国主义思想。

层次结构

全诗共七节

(1)前三节,描绘了一幅海涛汹涌、海天之上、自云怒涌的宏伟而壮丽的画面。

(2)第四节,过渡,由景入情,进一步突出了海涛汹涌的壮丽景象,又引发了诗人的主观感受。

(3)第五至第七节,对力的高度赞美。

在《女神》中,鲜明地表现出雄浑豪放风格的抒情短诗,这是最有代表性的一首。

这首诗给人的主要感受和印象是:宏伟、强力、壮丽、炽热。

诗中雄奇的形象和澎湃的激情使人惊赞、仰慕,唤起人们对自身力量的自觉意识和对生活的巨大热情,激起人们以全部生命的力去努力创造,去追求光明,去获取力的艺术,力的美。这是崇高与壮美的统一,作者唱出的是一曲表现崇高美的激情洋溢的赞歌。

感受意境,解读课文

无数的白云正在空中怒涌,

啊啊!好幅壮丽的北冰洋的晴景哟!

无限的太平洋提起他全身的力量来要把地球推倒。

啊啊!我眼前来了的滚滚的洪涛哟!

啊啊!不断的毁坏,不断的创造,不断的努力哟!

啊啊!力哟!力哟!

力的绘画,力的舞蹈,力的音乐,力的诗歌,力的律吕哟!

感受意境,解读课文

无数的白云正在空中怒涌,

解读:这句诗的意象是“白云”,背景是晴朗的天空,与下文的北冰洋相映照。北冰洋上晴朗的天空,无数的白云翻卷,正在空中怒涌,与寒冰皑皑的北冰洋相呼应。

北冰洋-太平洋

啊啊!好幅壮丽的北冰洋的晴景哟!

感受意境,解读课文

解读:句首抒情,意象是“北冰洋”,背景是天地间一片晴朗,洋天一色。啊,啊!好一幅壮丽的画卷——北冰洋的晴空冰景,美在大自然哟!

感受意境,解读课文

无限的太平洋提起他全身的力量来要把地球推倒。

解读:“太平洋”是这句诗的意象,“无限”形容太平洋之大,面积达,力量大,要把地球推倒。广袤无边的太平洋,他要提起全身的力量来把地球推倒。与下文的“力哟”相呼应。诗句运用了拟人的修辞手法。

感受意境,解读课文

啊啊!我眼前来了的滚滚的洪涛哟!

解读:句首抒情,“洪涛”是诗句意象,“滚滚的”形容波涛的动态形象,与下文的“力哟”相呼应。啊,啊!我眼前洪涛哟,滚滚向前,强大无比,无坚不摧!

感受意境,解读课文

解读:句首抒情,诗歌的主体形象是“巨人之力”,用三个“不断”,形容巨人力量之大,无坚不摧,新思想、新文化、新事物正以排山倒海之力摧枯拉朽,摧毁着旧思想、旧文化、旧事物。

啊啊!不断的毁坏,不断的创造,不断的努力

感受意境,解读课文

啊啊!力哟!力哟!

解读:诗句抒情,三个短语加强了抒情的力度,“力哟!力哟!”运用反复的修辞手法,表达了作者对“力”的呼唤,也就是对新思想、新文化、新事物的呼唤。

感受意境,解读课文

力的绘画,力的舞蹈,力的音乐,力的诗歌,力的律吕哟!

解读:诗歌结尾从不同角度设喻,讴歌赞美"力"。“力的绘画”指展现出的大海白云的壮丽景色,“力的舞蹈”是洪涛滚滚的比喻,"力的音乐,力的诗歌”是洪涛的声音,而"力的律吕”则是洪涛的节奏和音律。诗句运用排比与拟人的修辞手法,描述了“力”强大与曼妙,抒发了诗人对“力”的赞美之情。诗人尽情歌颂的“力”,其实正是五四时期的那种时代精神的特征。

感受意境,解读课文

意象 作用

“白云” “白云”,背景是晴朗的天空,与下文的北冰洋相映照。

“冰北洋” 背景是天地间一片晴朗,洋天一色。

“太平洋” 广袤无边的太平洋,运用了拟人的修辞手法,他要提起全身的力量来把地球推倒。与下文的“力哟”相呼应。

“洪涛” “滚滚的”形容波涛的动态形象,与下文的“力哟”相呼应。

“力” 这也是全诗的主要意象。诗句运用排比与拟人的修辞手法,描述了“力”强大与曼妙,抒发了诗人对“力”的赞美之情。

问题引导,赏析诗歌

思考:这首诗的主体形象是什么?表达了诗人怎样的情感?

诗人把自己想象为一个站在地球边上目光遍及广阔天地,并发出了激情的呼唤的巨人。

通过对自然的抒写,可以看出抒情主人公的高大形象,窥视到他充实的内心,感受到他如沸的激情,而抒情形象所显示的这种独特感情、心理,正反映了被“五四”时代怒潮唤醒的革命知识青年的共同特征。

表达了渴望摧毁旧世界、创造新生活的热情和决心,也是对劳动者和工农大众的颂扬。

问题引导,赏析诗歌

思考:诗中自然景观和诗人的情感是如何交融在一起的?

经过诗人想象的飞腾和感情的灌注,以自己的全部生命和人格进行艺术创造,自然形象便浸染着、渗透着诗人的主观感受,自然现象与诗人主体血肉交融,成了有生命有感情的活的存在。这种在特定环境中强烈、丰富的典型感受便象征着一定的社会内容,从而达到对社会现实和时代精神的鲜明反映,表现出一种正面的崇高,一种富于乐观进取精神的壮美。

问题引导,赏析诗歌

这是对“力”的美化,赋予“力”以人们常见的艺术美的形象;同时又是对力的艺术的歌颂,对充益着力的崇高美的歌颂。我们知道,郭沫若自己的诗歌,无论是从表现反抗破坏和自由创造的精神内容上看,从特别发展的想象和激情以及与之相适应的丰富多彩的浪漫主义手法上看,或是从他不拘一格、发挥艺术独创性并实现诗体大解放者,都是这种力的艺术的大胆的和富有成效的实践。从这里,也可以看到郭沫若对自己诗歌的崇高美风格的自信和肯定。

思考:诗歌的结尾为什么要唱出力的赞歌?

合作探究

通观全诗,诗人把自己想象为一个站在地球边上目光遍及广阔天地,并发出了激情的呼唤的巨人。通过对自然的抒写,可以看到抒情主人公的高大形象,窥视到他的充实的内心,感受到他的如沸的激情,而抒情形象所显示的这种独特感情、心理,正反映了被五四时代怒潮唤醒的革命知识青年的共同特征。

思考:诗人为什么要把诗歌的题目命名为《立在地球边上放号》,有何新意?

知识链接:诗集《女神》

《女神》收录了郭沫若1919年到1921年之间的主要诗作,连同序诗共57篇,多为诗人留学日本时所作。《女神》是开一代诗风的新诗集,成为我国新诗的奠基之作:

(1)思想内容上,《女神》体现了“五四”时代精神。它的反抗精神、爱国精神、进取精神,最强烈地体现了“五四”精神。

(2)艺术表现上,《女神》开拓和形成了浪漫主义新诗流派,它强烈的感情、唯美的艺术形象等对当时和后来的浪漫主义诗人产生了重要影响。

(3)诗歌形式上,《女神》是自由体诗的一个高峰,为诗歌的革新和创造树立了榜样。它完全冲破了旧诗格律的束缚。诗节、诗行长短无定,韵律无固定格式

知识链接:新诗

新诗,指五四运动前后产生的、有别于古典、以白话作为基本语言手段的诗歌体裁,也称“现代诗”,形式自由,意涵丰富,内容上主要是反映新生活,表现新思想。完全突破了古诗“温柔敦厚,哀而不怨”的特点,更加强调自由开放和直率陈述。

知识链接:新诗

希望 胡适

我从山中来,

带着兰花草,

种在小园中,

希望开花好。

一日望三回,

望到花时过;

急坏看花人,

苞也无一个。

眼见秋天到,

移花供在家;

明年春风回,

祝汝满盆花!

蝴蝶 胡适

两个黄蝴蝶,

双双飞上天。

不知为什么,

一个忽飞还。

剩下那一个,

孤单怪可怜。

也无心上天,

天上太孤单。

叫我如何不想他

刘半农

天上飘着些微云,

地上吹着些微风,

啊,微风吹动了我头发,

教我如何不想他?

月光恋爱着海洋,

海洋恋爱着月光,

啊,这般蜜也似的银夜,

教我如何不想他?

水面落花慢慢流,

水底鱼儿慢慢游,

啊,燕子你说些什么话?

教我如何不想他?

枯树在冷风里摇,

野火在暮色中烧,

啊,西天还有些儿残霞,

教我如何不想他?

啊,我年轻的女郎!

我想我的前身,

原本是有用的栋梁,

我活埋在地底多年,

到今朝总得重见天光。

啊,我年轻的女郎!

我自从重见天光,

我常常思念我的故乡,

我为我心爱的人儿

燃到了这般模样!

《炉中煤》的主体形象是炉中煤,《立在地球边上放号》的主体形象是横跨两大洋的巨人,其实都是诗人的自我形象。《炉中煤》表达了诗人眷念祖国,愿为祖国奉献一切的感情。《立在地球边上放号》表达了诗人渴望破坏旧世界、创造新世界的热情和决心。

炉中煤

啊,我年轻的女郎!

我不辜负你的殷勤,

你也不要辜负了我的思量,

我为我心爱的人儿

燃到了这般模样!

啊,我年轻的女郎!

你该知道了我的前身?

你该不嫌我黑奴卤莽?

要我这黑奴的胸中,

才有火一样的心肠。

拥有这巨大之“力”能够立在地球边上放号的是谁?

郭沫若,立在“地球边上”,看到“白云正在天空怒涌”时,想到的是“不断的毁坏,不断的创造,不断的努力哟。”

毛泽东,立在“地球边上”,看到“鹰击长空、鱼翔浅底,万类霜天竞自由”时,想到的是:“问苍茫大地,谁主沉浮?”(《沁园春·长沙》)

周恩来,立在“地球边上”,看到“夜已阑,天将晓”时,想到的是“赤色之光,早在东方闪动了。”(《赤光的宣言》)

还有许多人,他们立在“地球边上放号”。

闻一多的“号声”是“烧罢!烧罢!烧破世人的梦,烧沸世人的血——”《红烛》

这首诗在写作上有哪些突出的特点?请简要分析。

①想象奇特。诗人把自己想象成站立在地球边上的一个巨人,北冰洋、太平洋的景色也就尽收眼底了,由此诗人才可以自由地调用这些本来宏大的意象。

②强烈的抒彩。全诗直抒胸臆,运用了四组“啊啊”、六个“哟”宣泄诗人热烈奔放、雄壮豪迈的情感。

③语言形象生动。诗人将描写对象人格化,写白云在“怒涌”,太平洋“提起他全身的力量来要把地球推倒”,滚滚的洪涛在“毁坏”“创造”“努力”,使作品更加生动形象。

现在很多评论者对郭沫若的这类诗歌都指斥为叫嚣宣泄而缺乏美感,这合理吗?

这当然是站在新诗已经较为成熟的背景下做出的判断,很多同学的阅读体验也与此有关。

但在当时,郭沫若的诗歌正是时代的强音,它把传统诗歌的那种含蓄甚至压抑的情感解放出来,强调主观感受的勃发,强调形式的自由表达,这些都是回应社会大变革的重要内容,忽视了这些,以今况古,恐怕是对诗人的另一种不公。

江庵的夜和着青灯残了,

壮士的梦正灿烂地开花,

枕着一卷兵书,一支剑,

灯光开出了一头白发。

突然睁大了眼睛,战鼓在催他,

(深夜里木鱼一声又一声)

跨出门来,星斗恰似当年,

铁衣上响着塞北的朔风。

前面分明是万马奔腾,

他举起剑来嘶喊了一声,

从此不见壮士归来,

门前的江潮夜夜澎湃。

【注】 这首诗写于1934年1月11日,正值抗日战争爆发前夕,社会正处于日军践踏华北、窥视中原的危急关头。

壮士心/臧克家

拓展练习

1.下列对本诗相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.这首诗写一位壮士寄寓江边的一个寺庵,从淹留中奋起,决然上马杀敌的故事,壮士就是爱国志士的缩影。

B.“枕着一卷兵书,一支剑”,主要突出壮士的孤独;“灯光开出了一头白发”,说尽岁月的蹉跎和英雄迟暮的感慨。

C.“星斗恰似当年”一句,涵盖了很大的时间跨度,包容了丰富的故事,可以想见壮士当年的英勇无畏与艰辛。

D.壮士从梦境中冲向战场,义无反顾,执着地为理想信念而战,充满了英雄壮气,也暗喻了诗人的渴盼之情。

【解析】B “枕着一卷兵书,一支剑”,不是“突出壮士的孤独”,而是表现壮士的身份。

拓展练习

2.下列对本诗艺术特色的分析鉴赏,不准确的一项是( )

A.“江庵的夜和着青灯残了”,既交代地点又说明时间。“和”在这里是动词,简洁如画的一句诗渲染了一种寂寥的氛围。

B.“壮士的梦正灿烂地开花”,梦能开花,诗人想象奇特瑰丽,慧心独具,一点不落俗套,字里行间,沸腾着诗情。

C.第三节,壮士举剑呐喊,在万马奔腾中前进。这一句留有很大空间,可能是想象中的战斗,也可能是真实的战斗。

D.这首诗弥漫着一种沉郁的色调、凄凉的氛围,并在这种色调氛围中描述了一个悲伤哀婉的故事,收到了特殊的艺术效果。

【解析】 D项,在这种色调氛围中描述了一个悲壮热烈的故事。

拓展练习

3.诗歌的第一节使用了对比手法,请列举出两组。

答:(示例)①热烈的梦境与凄凉的江庵,②壮士叱咤风云的当年和孤身独栖的现实。

4.诗歌末句“门前的江潮夜夜澎湃”非常巧妙,请结合全诗简要分析。

答:(示例)①用景物作结,寓情于景,意味深长,意蕴深远,给读者留下广阔的想象空间;②江潮澎湃,契合了壮士壮烈的胸怀,突出了人物形象;③隐喻在壮士的感召下,众多抗日勇士前赴后继,视死如归;④江潮波澜壮阔,有力地烘托了抗战激情,升华了爱国主题。

拓展练习

2.1 立在地球边上放号郭沫若

感谢聆听

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读