云南省丽江市第一高级中学2026届高三上学期适应性月考(一)历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 云南省丽江市第一高级中学2026届高三上学期适应性月考(一)历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 259.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-24 08:47:38 | ||

图片预览

文档简介

云南省丽江市第一高级中学2025-2026学年高三上学期适应性月考(一)历史试题

一、单选题

1.考古学家在某遗址中发现了古老而庞大的水利工程,高大的宫殿台基,雄伟的城墙,数以千计象征权力与信仰的精美玉器。据此可知,该遗址( )

A.城市建设初具规模 B.具有浓厚的神权色彩

C.社会等级差异显著 D.具备国家的初始形态

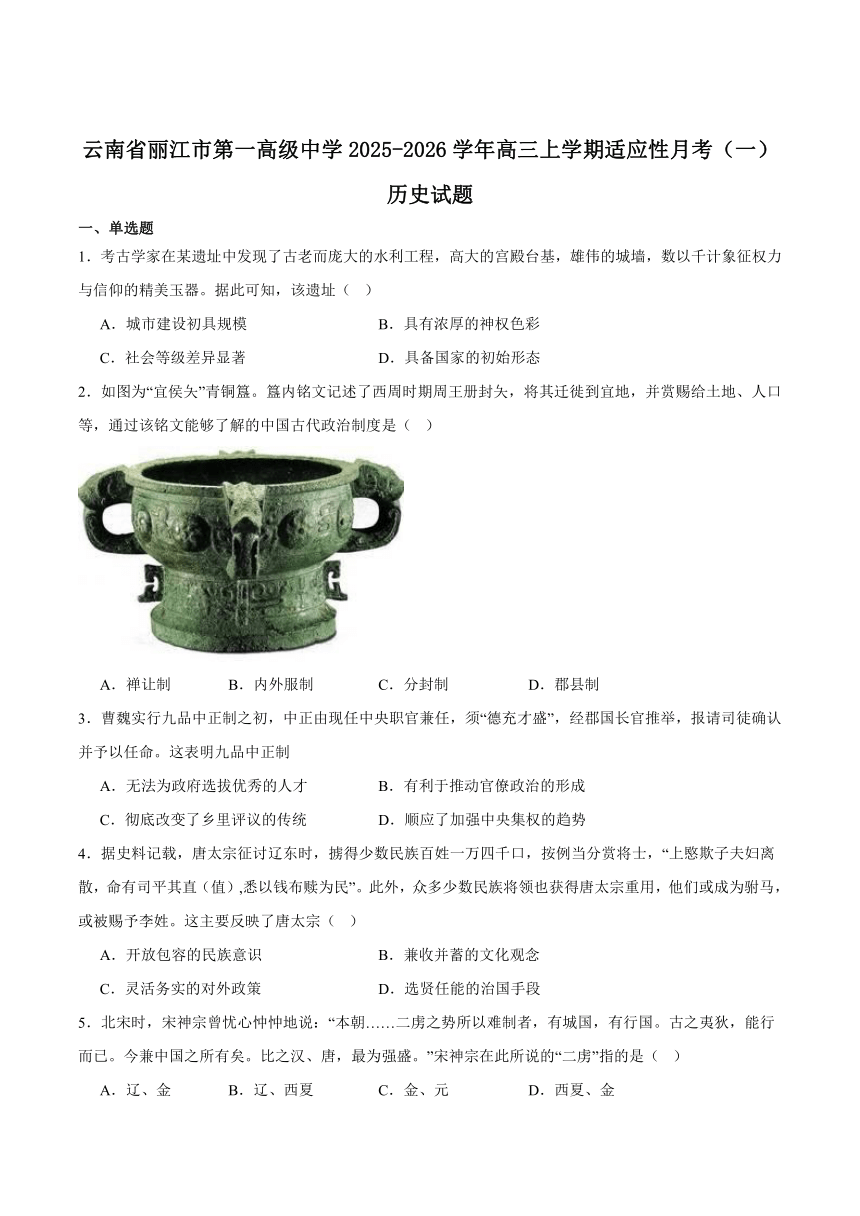

2.如图为“宜侯夨”青铜簋。簋内铭文记述了西周时期周王册封夨,将其迁徙到宜地,并赏赐给土地、人口等,通过该铭文能够了解的中国古代政治制度是( )

A.禅让制 B.内外服制 C.分封制 D.郡县制

3.曹魏实行九品中正制之初,中正由现任中央职官兼任,须“德充才盛”,经郡国长官推举,报请司徒确认并予以任命。这表明九品中正制

A.无法为政府选拔优秀的人才 B.有利于推动官僚政治的形成

C.彻底改变了乡里评议的传统 D.顺应了加强中央集权的趋势

4.据史料记载,唐太宗征讨辽东时,掳得少数民族百姓一万四千口,按例当分赏将士,“上愍欺子夫妇离散,命有司平其直(值),悉以钱布赎为民”。此外,众多少数民族将领也获得唐太宗重用,他们或成为驸马,或被赐予李姓。这主要反映了唐太宗( )

A.开放包容的民族意识 B.兼收并蓄的文化观念

C.灵活务实的对外政策 D.选贤任能的治国手段

5.北宋时,宋神宗曾忧心忡忡地说:“本朝……二虏之势所以难制者,有城国,有行国。古之夷狄,能行而已。今兼中国之所有矣。比之汉、唐,最为强盛。”宋神宗在此所说的“二虏”指的是( )

A.辽、金 B.辽、西夏 C.金、元 D.西夏、金

6.有学者认为,明清时期中国古代经济进一步发展。下列史实能够佐证这一观点的是( )

①玉米甘薯等高产作物引进 ②出现了区域性商人群体

③陆上和海上丝绸之路开通 ④兴起一大批工商业市镇

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

7.百日维新前,梁启超任教于湖南时务学堂,“所言皆当时一派之民权论”,又窃印《明夷待访录》《扬州十日记》等禁书,“加以案语,秘密分布,传播改良思想,信奉者日众”。这体现了( )

A.梁启超的主张日益倾向于革命派 B.维新派在学术上的革命彻底性

C.维新派希望得到更多人支持变法 D.维新思想颠覆了传统文化

8.1912年,陆骕在微祥因组阁受到临时参议院的抵制而提出辞职,袁世凯强制参议院通过自己指定的阁员名单,并指派赵秉钧代行总理职责。责任内阁成了总统的幕府班子,总理则是幕僚长。对此解读最合理的是( )

A.北洋军阀深受封建伦理思想的影响 B.责任内阁不符合中国国情

C.参议院成为制衡袁世凯的重要机构 D.袁世凯企图实行专制独裁

9.中国共产党在革命根据地、抗日根据地建立了不同形式的人民政权。1931年11月,成立中华苏维埃共和国,实行工农兵代表大会制度,各级苏维埃政府广泛吸收工农群众代表参加政权管理;抗日战争时期,在政权建设上实行“三三制”原则。这种变化主要源于

A.国共两党阶级斗争推动 B.国内社会主要矛盾的发展变化

C.抗日根据地的日益扩大 D.中国共产党对社会性质的认识

10.1953年6月,中苏正式签订《关于供应海军装备及在军舰制造方面对中国给予技术援助的协定》(简称“六四”协定),我国向苏联订购战斗舰艇81艘以及飞机、海岸炮等技术装备。这体现了当时中国( )

A.发展重工业为主的工业化模式 B.为抗美援朝的胜利奠定基础

C.已经关注国防工业的自主发展 D.实行“一边倒”的外交方针

11.1980年,邓小平对外交工作指示:我国要尽量延缓大规模战争的爆发,至少要争取有50年到70年的和平时间。此后,我国改变以往“联苏抗美”或“联美抗苏”策略,实行“不结盟、不对抗、不针对第三国”的政策。这一调整的主要依据是( )

A.中美、中苏和美苏力量对比的新变化 B.中国领导人对大规模战争的预断

C.党和国家工作重心转移到经济建设来 D.现代化建设从高速到高质量变轨

12.公元前后,亚欧大陆东西两端兴起两大强国。两国之间缺乏官方的直接往来,但通过丝绸之路,双方有间接的经贸和文化交流。这两国是( )

A.波斯与希腊 B.埃及与印度 C.赫梯与亚述 D.汉朝与罗马

13.1188年马格德堡市编纂的《马格德堡法》是中世纪德意志第一部城市习惯法汇编,包括商人法、继承法、婚姻法、刑法及法庭诉讼程序等内容。该法很快在德意志北部地区传播,许多城市把它作为自己的法律,这表明该地区( )

A.城市自治运动不断发展 B.王权和城市建立了同盟

C.形成了统一的法律体系 D.封君封臣关系走向瓦解

14.1916 年初,列宁指出社会主义革命是在一切战线上,也就是说,在经济和政治的一切问题上进行的一系列的会战。由此可知,列宁旨在( )

A.强调资本主义仍然有生命力 B.推行高度集中的计划经济体制

C.指出革命的艰巨性和长期性 D.主张直接过渡到社会主义社会

15.1950年,美国国务院组成了由麻省理工学院和哈佛大学等名校22名专家教授在内的专门人才小组,借助大众传播理论、心理学和人类学知识,研究如何最有效地把代表美国和“自由世界”的声音传到“铁幕”的后方。这表明( )

A.美苏竭力争夺发展中国家 B.冷战具有专业性

C.两极对峙格局的正式形成 D.美国扩张的野心

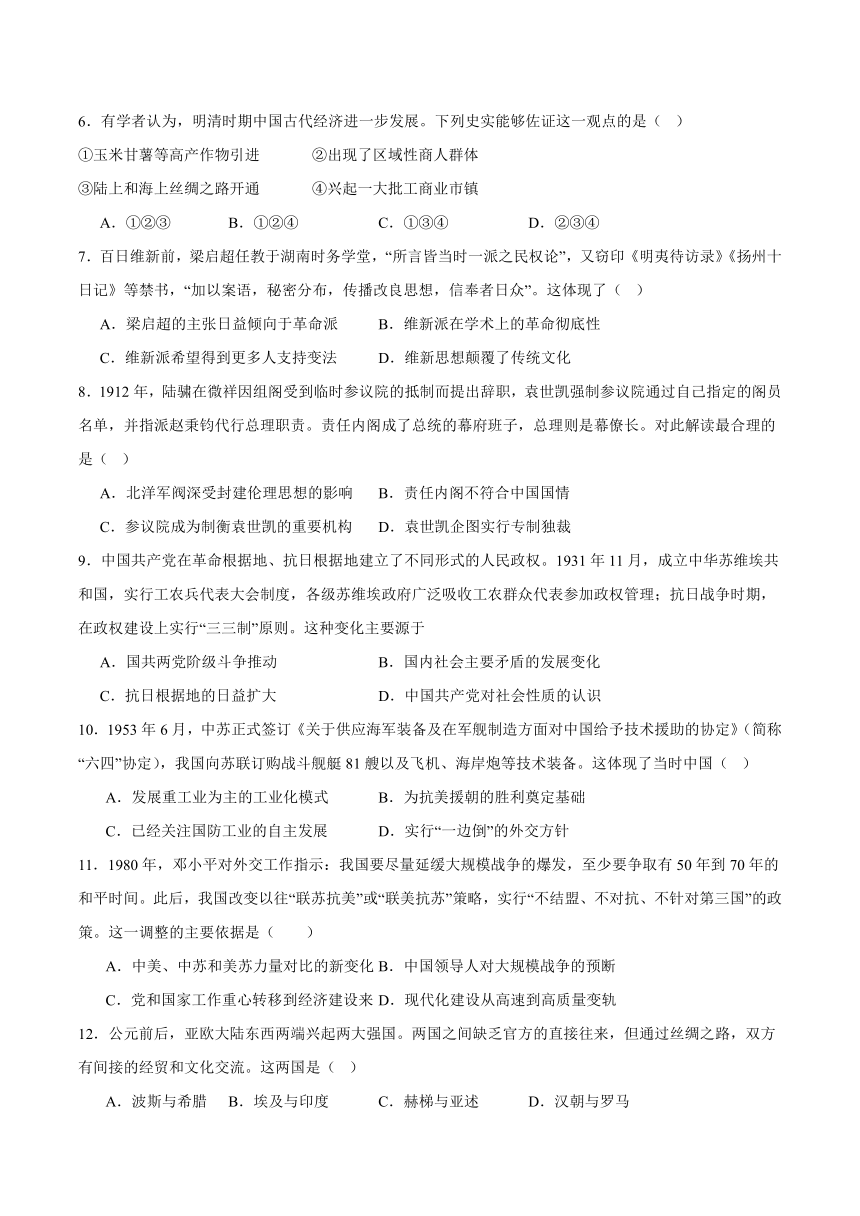

16.如图所示为某同学用结构图做的历史学习笔记。在“③”处应该填入的是

A.世界银行的成立 B.美国无力完全主导世界格局

C.一些国家采取贸易保护措施 D.以信息技术为代表的新科技发展

二、材料题

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 1601年,英国女王伊丽莎白一世颁布了《济贫法》。其用法律的形式规定了救济贫民的一些社会福利措施,如对患病者和孤儿进行收容、为失业者提供就业机会等。济贫法的实施,在一定程度上缓和了英国当时的社会矛盾,使挣扎在贫困线上的贫民可以得到国家和富人的救济。1782年《吉伯特法》主张对穷人实行工资补助和救济,并将这些法规国家化。1834年,议会修改了《济贫法》,对济贫方式做了重大调整,制定了“济贫院内济贫”的原则。1848年,英国议会通过《公共卫生法》,规定了对贫民的医疗卫生给予照顾。1870年,通过《教育法》普及了小学教育。随着英国社会状况和经济问题的变化和发展,济贫范围不断扩大,财政负担不断增加,济贫制度的弊端也不断体现出来。

——摘编自单琳琳《英国社会保障制度的演变阶段》

材料二 19世纪70年代后,俾斯麦希望通过推行社会保险削弱经济的不平等,以保护现有的传统体制和镇压国内兴起的工人运动。“……俾斯麦的社会政策只是在肤浅的层面上为了帮助贫困的集团和阶级而制定;重要的是它力求维护普鲁士——德意志国家,像俾斯麦的那样,反对迅速成长的工人阶级的运动——实际上它并非一种出于关爱的社会政策,而是出于恐惧。”正是基于这样的政治目的,1881年11月17日,德皇威廉一世颁布了历史上著名的《黄金诏书》,设立带有社团管理结构的三重保险体系。1883年通过了《医疗保险法》,1884年通过了《工伤事故保险法》,1889年通过了《养老保险和伤残保险法》。

——摘编自毛文园《俾斯麦执政时期的社会保障制度》

(1)根据材料一,概括近代英国社会保障制度的措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析德国政府建立社会保障制度的背景。

18.阅读材料,回答问题。

材料一 1938年日本媒体对《论持久战》的译介情况(部分)整理表。

《论持久战》原文 日本媒体译介 出处

台儿庄胜利之后平型关一个胜仗 台儿庄战役之后平型关战役 《改造》

敌之企图是攻占广州、武汉、兰州三点,并把三点联系起来。敌欲达此目的,至少出五十个师团,约一百五十万兵员,时间一年半至两年,用费将在一百万万日元以上。敌人如此深入,其困难是非常之大的,其后果将不堪设想。至欲完全占领粤汉路、西兰路,将经历非常危险的战争,未必尽能达其企图。 这一阶段的末期,日本会投入150万的兵力和上百亿元以上的军费,大约花费两年的时间日本会构建一个连接兰州、武汉和广州的战略进攻线。 《读卖新闻》

由于日本社会经济的帝国主义性,就产生了日本战争的帝国主义性,它的战争是退步的和野蛮的。 未见刊登 《改造》

总起来说,日本的长处是其战争力量之强,而其短处则在其战争本质的退步性、野蛮性,在其人力、物力之不足,在其国际形势之寡助。这些就是日本方面的特点。 未见刊登,增加“译者注”,其内容是:“本章中主要分析日本的情况,强调日本是强大的国家,也有各种不利因素。” 《扬子江》

材料二 1944年1月,日本大使馆驻北京情报课资料室全文翻译了《论持久战》,译文前言指出《论持久战》是“观察中共政策纲领的重要文献,虽然时机略迟,但仍然加以翻译”。

——摘编自孙道凤、干保柱《毛泽东<论持久战>在战时日本的译介及其影响》

(1)据材料一,分析日本媒体对《论持久战》译介的成因。

(2)据材料二,谈谈你对日本全译《论持久战》的看法。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料 18世纪下半叶开始的工业革命,给英国社会生活中的各个领域带来了巨大的变革。教育作为社会的基本组成部分,也在工业革命的影响下取得了比较快速的发展。

工人教育,是指社会生活中一切对工人阶级的身心发展有利的活动,包括一切形式的增进工人文化知识、科学知识、技术技能、立法保障或更新其思想认识的所有活动。工业革命期间,英国工人教育的内容和种类是多种多样的,不仅有“3R”(阅读、写作和算术)教育,还有适应工业化大生产的技术教育和工厂制度的教育,更有工人们自身的学习和来自社会的多样化的教育形式,如工人阶级自发组建读书会、图书馆等等。

具体来说,工人阶级的教育类型,按其教育内容的侧重点大致可以分为以下几种情况:(1)文化教育;(2)技术培训;(3)工厂制度教育。

——摘编自朱静轩《工业革命时期英国工人教育》

(1)根据材料并结合所学知识,概括英国工人教育的特点,并分析其原因。

(2)根据材料并结合所学知识,分析英国工人教育的影响。

20.农业是人类文明的奠基石。阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料 中国传统农业的发展也是中国传统社会经济长期发展而没有中断的重要原因。中国传统社会中农业有过三次明显的扩张与发展过程,第一次主要发生在战国秦汉时期,主要特征是传统农业经济形态的确立;第二次是以稻作农业为主的传统农业向长江流域的扩张;第三次是明清时期传统农业的深化。

——摘编自贺耀敏《中国古代农业文明》

从材料中任意选取一个阶段,自拟论题,并运用中国古代史知识进行阐述。(要求:观点准确,阐述须有史实依据,逻辑清晰)

参考答案

1.D

2.C

3.D

4.A

5.B

6.B

7.C

8.D

9.B

10.C

11.C

12.D

13.A

14.C

15.B

16.D

17.(1)措施:颁布济贫法律;兴建济贫院;建立济贫管理体系;对贫困者实行国家救济;普及小学教育。

(2)背景:德意志帝国建立,国家统一;工业革命的深入发展;欧洲工人运动的发展;社会保障思想的影响。

18.(1)日本媒体有选择性的和改造性的译介。在日本全面侵华初期,日本媒体站在日本立场上,对中共抗日有所关注,但由于对中共认识不足,且有意掩盖侵华本质和自身的不利因素,因此出现了材料中的译介现象。

(2)进入抗日相持阶段以后,在《论持久战》的指导下,中国共产党坚持敌后抗日游击战争。百团大战打破了日本的“囚笼政策”,敌后战场逐渐成为全国抗日的主战场,中共抗日力量不断壮大。这引发了日本高度关注,全译了《论持久战》。

由此可见,中共在抗战中起到了中流砥柱的作用,科学的理论对革命实践具有重要的指导意义(为抗战最后胜利提供了战略理论指导)。罪恶的侵略战争必将失败。

19.(1)特点:教育涉及活动内容广泛;采取多种教育形式(教育形式多样化);侧重知识和技能教育。

原因:工业革命提高了社会生产力,资本主义经济快速发展;工厂制度确立,工人阶级形成;技术革新对工人素质的要求提高;国家政治和社会生活等领域的变革;工人阶级对自身教育的意识增强。

(2)提高了工人阶级的文化水平和劳动素质;提高了工业生产效率,推动了工业化的发展;提升了工人阶级的自我意识和阶级觉悟,推动了工人运动的发展;促进了国民教育的发展,推动了国家教育的发展历程。

20.示例:观点:战国秦汉时期是传统农业经济形态的确立时期。

论证:战国时期,铁器得到推广,铁犁牛耕的应用,极大地提高了农业生产效率。地主阶级势力壮大,各诸侯国先后展开了变法运动,经过100多年的变法,新的封建制度逐步确立起来。封建生产关系的形成和发展促进了农民的生产积极性和自主性。各诸侯国统治者鼓励发展以家庭为单位的男耕女织生产模式,成为中国古代重要的劳作方式,以家庭为单位,自给自足、男耕女织的小农经济形态逐渐形成并确立,推动了农业生产的发展,也为封建国家的稳定提供了重要支撑。秦以后推行的重农抑商政策,和汉初的“休养生息”政策,都为农业的发展提供了有力的政治保障。

综上所述,战国秦汉时期中国以农立国的发展理念,农业技术、耕作方式以及小农经济形态的初步稳定,为中国传统农业的发展奠定了坚实的基础。

一、单选题

1.考古学家在某遗址中发现了古老而庞大的水利工程,高大的宫殿台基,雄伟的城墙,数以千计象征权力与信仰的精美玉器。据此可知,该遗址( )

A.城市建设初具规模 B.具有浓厚的神权色彩

C.社会等级差异显著 D.具备国家的初始形态

2.如图为“宜侯夨”青铜簋。簋内铭文记述了西周时期周王册封夨,将其迁徙到宜地,并赏赐给土地、人口等,通过该铭文能够了解的中国古代政治制度是( )

A.禅让制 B.内外服制 C.分封制 D.郡县制

3.曹魏实行九品中正制之初,中正由现任中央职官兼任,须“德充才盛”,经郡国长官推举,报请司徒确认并予以任命。这表明九品中正制

A.无法为政府选拔优秀的人才 B.有利于推动官僚政治的形成

C.彻底改变了乡里评议的传统 D.顺应了加强中央集权的趋势

4.据史料记载,唐太宗征讨辽东时,掳得少数民族百姓一万四千口,按例当分赏将士,“上愍欺子夫妇离散,命有司平其直(值),悉以钱布赎为民”。此外,众多少数民族将领也获得唐太宗重用,他们或成为驸马,或被赐予李姓。这主要反映了唐太宗( )

A.开放包容的民族意识 B.兼收并蓄的文化观念

C.灵活务实的对外政策 D.选贤任能的治国手段

5.北宋时,宋神宗曾忧心忡忡地说:“本朝……二虏之势所以难制者,有城国,有行国。古之夷狄,能行而已。今兼中国之所有矣。比之汉、唐,最为强盛。”宋神宗在此所说的“二虏”指的是( )

A.辽、金 B.辽、西夏 C.金、元 D.西夏、金

6.有学者认为,明清时期中国古代经济进一步发展。下列史实能够佐证这一观点的是( )

①玉米甘薯等高产作物引进 ②出现了区域性商人群体

③陆上和海上丝绸之路开通 ④兴起一大批工商业市镇

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

7.百日维新前,梁启超任教于湖南时务学堂,“所言皆当时一派之民权论”,又窃印《明夷待访录》《扬州十日记》等禁书,“加以案语,秘密分布,传播改良思想,信奉者日众”。这体现了( )

A.梁启超的主张日益倾向于革命派 B.维新派在学术上的革命彻底性

C.维新派希望得到更多人支持变法 D.维新思想颠覆了传统文化

8.1912年,陆骕在微祥因组阁受到临时参议院的抵制而提出辞职,袁世凯强制参议院通过自己指定的阁员名单,并指派赵秉钧代行总理职责。责任内阁成了总统的幕府班子,总理则是幕僚长。对此解读最合理的是( )

A.北洋军阀深受封建伦理思想的影响 B.责任内阁不符合中国国情

C.参议院成为制衡袁世凯的重要机构 D.袁世凯企图实行专制独裁

9.中国共产党在革命根据地、抗日根据地建立了不同形式的人民政权。1931年11月,成立中华苏维埃共和国,实行工农兵代表大会制度,各级苏维埃政府广泛吸收工农群众代表参加政权管理;抗日战争时期,在政权建设上实行“三三制”原则。这种变化主要源于

A.国共两党阶级斗争推动 B.国内社会主要矛盾的发展变化

C.抗日根据地的日益扩大 D.中国共产党对社会性质的认识

10.1953年6月,中苏正式签订《关于供应海军装备及在军舰制造方面对中国给予技术援助的协定》(简称“六四”协定),我国向苏联订购战斗舰艇81艘以及飞机、海岸炮等技术装备。这体现了当时中国( )

A.发展重工业为主的工业化模式 B.为抗美援朝的胜利奠定基础

C.已经关注国防工业的自主发展 D.实行“一边倒”的外交方针

11.1980年,邓小平对外交工作指示:我国要尽量延缓大规模战争的爆发,至少要争取有50年到70年的和平时间。此后,我国改变以往“联苏抗美”或“联美抗苏”策略,实行“不结盟、不对抗、不针对第三国”的政策。这一调整的主要依据是( )

A.中美、中苏和美苏力量对比的新变化 B.中国领导人对大规模战争的预断

C.党和国家工作重心转移到经济建设来 D.现代化建设从高速到高质量变轨

12.公元前后,亚欧大陆东西两端兴起两大强国。两国之间缺乏官方的直接往来,但通过丝绸之路,双方有间接的经贸和文化交流。这两国是( )

A.波斯与希腊 B.埃及与印度 C.赫梯与亚述 D.汉朝与罗马

13.1188年马格德堡市编纂的《马格德堡法》是中世纪德意志第一部城市习惯法汇编,包括商人法、继承法、婚姻法、刑法及法庭诉讼程序等内容。该法很快在德意志北部地区传播,许多城市把它作为自己的法律,这表明该地区( )

A.城市自治运动不断发展 B.王权和城市建立了同盟

C.形成了统一的法律体系 D.封君封臣关系走向瓦解

14.1916 年初,列宁指出社会主义革命是在一切战线上,也就是说,在经济和政治的一切问题上进行的一系列的会战。由此可知,列宁旨在( )

A.强调资本主义仍然有生命力 B.推行高度集中的计划经济体制

C.指出革命的艰巨性和长期性 D.主张直接过渡到社会主义社会

15.1950年,美国国务院组成了由麻省理工学院和哈佛大学等名校22名专家教授在内的专门人才小组,借助大众传播理论、心理学和人类学知识,研究如何最有效地把代表美国和“自由世界”的声音传到“铁幕”的后方。这表明( )

A.美苏竭力争夺发展中国家 B.冷战具有专业性

C.两极对峙格局的正式形成 D.美国扩张的野心

16.如图所示为某同学用结构图做的历史学习笔记。在“③”处应该填入的是

A.世界银行的成立 B.美国无力完全主导世界格局

C.一些国家采取贸易保护措施 D.以信息技术为代表的新科技发展

二、材料题

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 1601年,英国女王伊丽莎白一世颁布了《济贫法》。其用法律的形式规定了救济贫民的一些社会福利措施,如对患病者和孤儿进行收容、为失业者提供就业机会等。济贫法的实施,在一定程度上缓和了英国当时的社会矛盾,使挣扎在贫困线上的贫民可以得到国家和富人的救济。1782年《吉伯特法》主张对穷人实行工资补助和救济,并将这些法规国家化。1834年,议会修改了《济贫法》,对济贫方式做了重大调整,制定了“济贫院内济贫”的原则。1848年,英国议会通过《公共卫生法》,规定了对贫民的医疗卫生给予照顾。1870年,通过《教育法》普及了小学教育。随着英国社会状况和经济问题的变化和发展,济贫范围不断扩大,财政负担不断增加,济贫制度的弊端也不断体现出来。

——摘编自单琳琳《英国社会保障制度的演变阶段》

材料二 19世纪70年代后,俾斯麦希望通过推行社会保险削弱经济的不平等,以保护现有的传统体制和镇压国内兴起的工人运动。“……俾斯麦的社会政策只是在肤浅的层面上为了帮助贫困的集团和阶级而制定;重要的是它力求维护普鲁士——德意志国家,像俾斯麦的那样,反对迅速成长的工人阶级的运动——实际上它并非一种出于关爱的社会政策,而是出于恐惧。”正是基于这样的政治目的,1881年11月17日,德皇威廉一世颁布了历史上著名的《黄金诏书》,设立带有社团管理结构的三重保险体系。1883年通过了《医疗保险法》,1884年通过了《工伤事故保险法》,1889年通过了《养老保险和伤残保险法》。

——摘编自毛文园《俾斯麦执政时期的社会保障制度》

(1)根据材料一,概括近代英国社会保障制度的措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析德国政府建立社会保障制度的背景。

18.阅读材料,回答问题。

材料一 1938年日本媒体对《论持久战》的译介情况(部分)整理表。

《论持久战》原文 日本媒体译介 出处

台儿庄胜利之后平型关一个胜仗 台儿庄战役之后平型关战役 《改造》

敌之企图是攻占广州、武汉、兰州三点,并把三点联系起来。敌欲达此目的,至少出五十个师团,约一百五十万兵员,时间一年半至两年,用费将在一百万万日元以上。敌人如此深入,其困难是非常之大的,其后果将不堪设想。至欲完全占领粤汉路、西兰路,将经历非常危险的战争,未必尽能达其企图。 这一阶段的末期,日本会投入150万的兵力和上百亿元以上的军费,大约花费两年的时间日本会构建一个连接兰州、武汉和广州的战略进攻线。 《读卖新闻》

由于日本社会经济的帝国主义性,就产生了日本战争的帝国主义性,它的战争是退步的和野蛮的。 未见刊登 《改造》

总起来说,日本的长处是其战争力量之强,而其短处则在其战争本质的退步性、野蛮性,在其人力、物力之不足,在其国际形势之寡助。这些就是日本方面的特点。 未见刊登,增加“译者注”,其内容是:“本章中主要分析日本的情况,强调日本是强大的国家,也有各种不利因素。” 《扬子江》

材料二 1944年1月,日本大使馆驻北京情报课资料室全文翻译了《论持久战》,译文前言指出《论持久战》是“观察中共政策纲领的重要文献,虽然时机略迟,但仍然加以翻译”。

——摘编自孙道凤、干保柱《毛泽东<论持久战>在战时日本的译介及其影响》

(1)据材料一,分析日本媒体对《论持久战》译介的成因。

(2)据材料二,谈谈你对日本全译《论持久战》的看法。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料 18世纪下半叶开始的工业革命,给英国社会生活中的各个领域带来了巨大的变革。教育作为社会的基本组成部分,也在工业革命的影响下取得了比较快速的发展。

工人教育,是指社会生活中一切对工人阶级的身心发展有利的活动,包括一切形式的增进工人文化知识、科学知识、技术技能、立法保障或更新其思想认识的所有活动。工业革命期间,英国工人教育的内容和种类是多种多样的,不仅有“3R”(阅读、写作和算术)教育,还有适应工业化大生产的技术教育和工厂制度的教育,更有工人们自身的学习和来自社会的多样化的教育形式,如工人阶级自发组建读书会、图书馆等等。

具体来说,工人阶级的教育类型,按其教育内容的侧重点大致可以分为以下几种情况:(1)文化教育;(2)技术培训;(3)工厂制度教育。

——摘编自朱静轩《工业革命时期英国工人教育》

(1)根据材料并结合所学知识,概括英国工人教育的特点,并分析其原因。

(2)根据材料并结合所学知识,分析英国工人教育的影响。

20.农业是人类文明的奠基石。阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料 中国传统农业的发展也是中国传统社会经济长期发展而没有中断的重要原因。中国传统社会中农业有过三次明显的扩张与发展过程,第一次主要发生在战国秦汉时期,主要特征是传统农业经济形态的确立;第二次是以稻作农业为主的传统农业向长江流域的扩张;第三次是明清时期传统农业的深化。

——摘编自贺耀敏《中国古代农业文明》

从材料中任意选取一个阶段,自拟论题,并运用中国古代史知识进行阐述。(要求:观点准确,阐述须有史实依据,逻辑清晰)

参考答案

1.D

2.C

3.D

4.A

5.B

6.B

7.C

8.D

9.B

10.C

11.C

12.D

13.A

14.C

15.B

16.D

17.(1)措施:颁布济贫法律;兴建济贫院;建立济贫管理体系;对贫困者实行国家救济;普及小学教育。

(2)背景:德意志帝国建立,国家统一;工业革命的深入发展;欧洲工人运动的发展;社会保障思想的影响。

18.(1)日本媒体有选择性的和改造性的译介。在日本全面侵华初期,日本媒体站在日本立场上,对中共抗日有所关注,但由于对中共认识不足,且有意掩盖侵华本质和自身的不利因素,因此出现了材料中的译介现象。

(2)进入抗日相持阶段以后,在《论持久战》的指导下,中国共产党坚持敌后抗日游击战争。百团大战打破了日本的“囚笼政策”,敌后战场逐渐成为全国抗日的主战场,中共抗日力量不断壮大。这引发了日本高度关注,全译了《论持久战》。

由此可见,中共在抗战中起到了中流砥柱的作用,科学的理论对革命实践具有重要的指导意义(为抗战最后胜利提供了战略理论指导)。罪恶的侵略战争必将失败。

19.(1)特点:教育涉及活动内容广泛;采取多种教育形式(教育形式多样化);侧重知识和技能教育。

原因:工业革命提高了社会生产力,资本主义经济快速发展;工厂制度确立,工人阶级形成;技术革新对工人素质的要求提高;国家政治和社会生活等领域的变革;工人阶级对自身教育的意识增强。

(2)提高了工人阶级的文化水平和劳动素质;提高了工业生产效率,推动了工业化的发展;提升了工人阶级的自我意识和阶级觉悟,推动了工人运动的发展;促进了国民教育的发展,推动了国家教育的发展历程。

20.示例:观点:战国秦汉时期是传统农业经济形态的确立时期。

论证:战国时期,铁器得到推广,铁犁牛耕的应用,极大地提高了农业生产效率。地主阶级势力壮大,各诸侯国先后展开了变法运动,经过100多年的变法,新的封建制度逐步确立起来。封建生产关系的形成和发展促进了农民的生产积极性和自主性。各诸侯国统治者鼓励发展以家庭为单位的男耕女织生产模式,成为中国古代重要的劳作方式,以家庭为单位,自给自足、男耕女织的小农经济形态逐渐形成并确立,推动了农业生产的发展,也为封建国家的稳定提供了重要支撑。秦以后推行的重农抑商政策,和汉初的“休养生息”政策,都为农业的发展提供了有力的政治保障。

综上所述,战国秦汉时期中国以农立国的发展理念,农业技术、耕作方式以及小农经济形态的初步稳定,为中国传统农业的发展奠定了坚实的基础。

同课章节目录