江西省上高二中2026届高三上学期摸底考试历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 江西省上高二中2026届高三上学期摸底考试历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 165.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-24 08:37:06 | ||

图片预览

文档简介

2026届高三年级历史试卷

选择题(每小题3分,共48分)

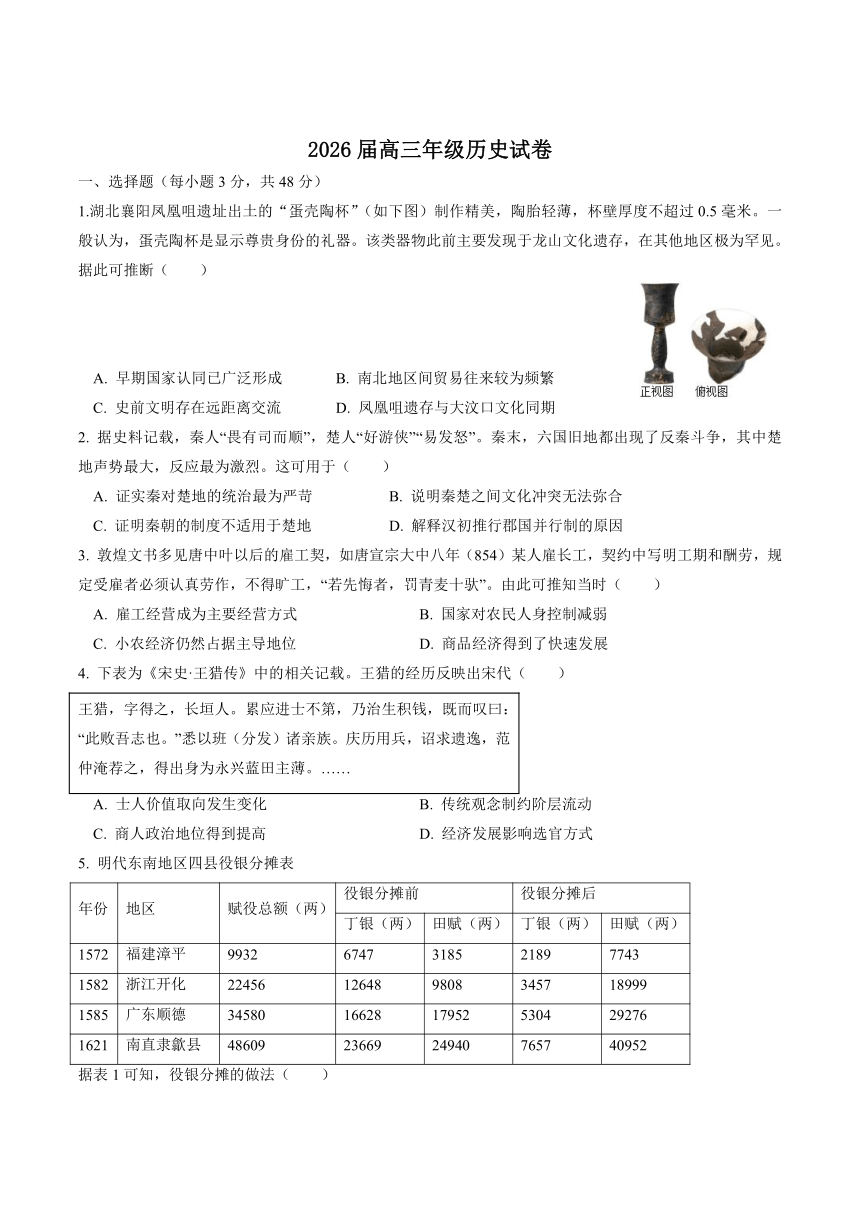

1.湖北襄阳凤凰咀遗址出土的“蛋壳陶杯”(如下图)制作精美,陶胎轻薄,杯壁厚度不超过0.5毫米。一般认为,蛋壳陶杯是显示尊贵身份的礼器。该类器物此前主要发现于龙山文化遗存,在其他地区极为罕见。据此可推断( )

A. 早期国家认同已广泛形成 B. 南北地区间贸易往来较为频繁

C. 史前文明存在远距离交流 D. 凤凰咀遗存与大汶口文化同期

2. 据史料记载,秦人“畏有司而顺”,楚人“好游侠”“易发怒”。秦末,六国旧地都出现了反秦斗争,其中楚地声势最大,反应最为激烈。这可用于( )

A. 证实秦对楚地的统治最为严苛 B. 说明秦楚之间文化冲突无法弥合

C. 证明秦朝的制度不适用于楚地 D. 解释汉初推行郡国并行制的原因

3. 敦煌文书多见唐中叶以后的雇工契,如唐宣宗大中八年(854)某人雇长工,契约中写明工期和酬劳,规定受雇者必须认真劳作,不得旷工,“若先悔者,罚青麦十驮”。由此可推知当时( )

A. 雇工经营成为主要经营方式 B. 国家对农民人身控制减弱

C. 小农经济仍然占据主导地位 D. 商品经济得到了快速发展

4. 下表为《宋史·王猎传》中的相关记载。王猎的经历反映出宋代( )

王猎,字得之,长垣人。累应进士不第,乃治生积钱,既而叹曰:“此败吾志也。”悉以班(分发)诸亲族。庆历用兵,诏求遗逸,范仲淹荐之,得出身为永兴蓝田主薄。……

A. 士人价值取向发生变化 B. 传统观念制约阶层流动

C. 商人政治地位得到提高 D. 经济发展影响选官方式

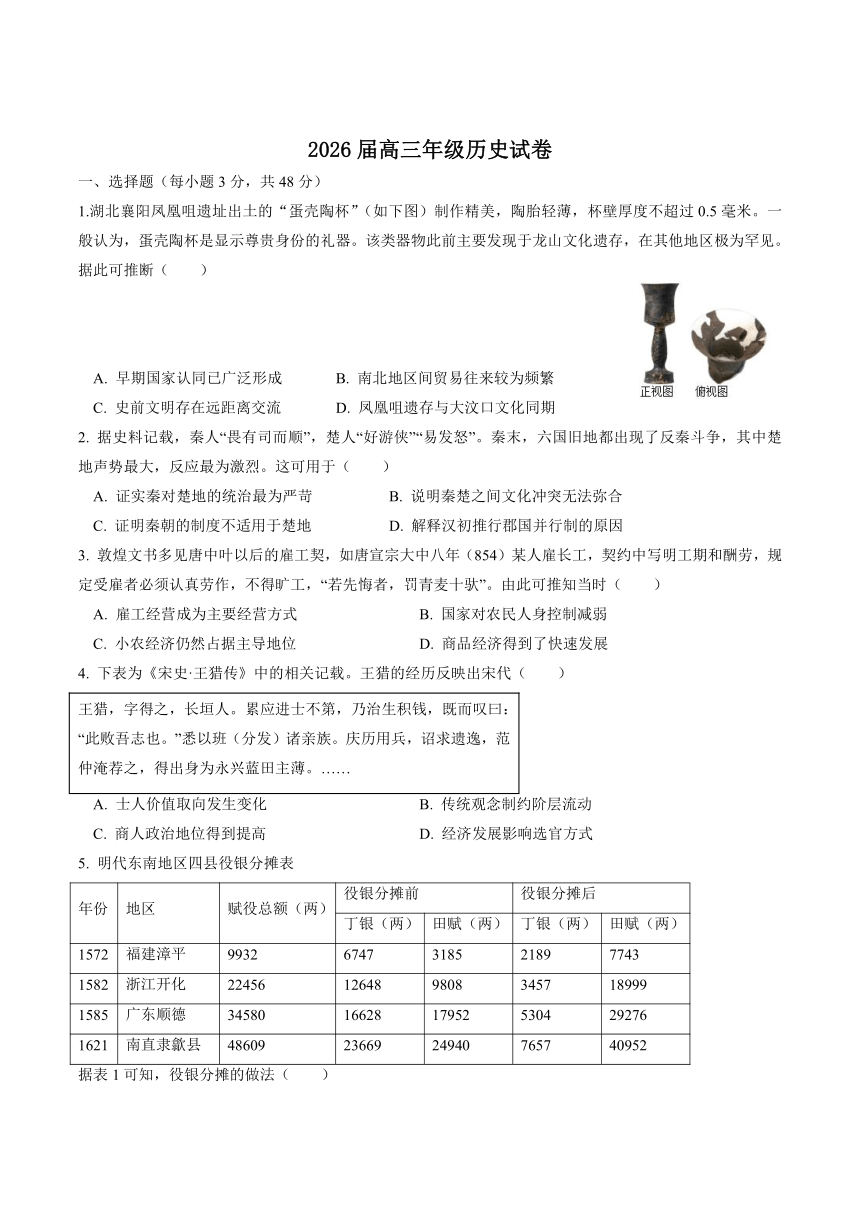

5. 明代东南地区四县役银分摊表

年份 地区 赋役总额(两) 役银分摊前 役银分摊后

丁银(两) 田赋(两) 丁银(两) 田赋(两)

1572 福建漳平 9932 6747 3185 2189 7743

1582 浙江开化 22456 12648 9808 3457 18999

1585 广东顺德 34580 16628 17952 5304 29276

1621 南直隶歙县 48609 23669 24940 7657 40952

据表1可知,役银分摊的做法( )

增加了人丁税额 B. 有利于人口的增长

C. 制约了商业发展 D. 强化人身依附关系

6. 1899年,《万国公报》称:广学会翻译的《泰西新史揽要》《中东战纪本末》《时事新论》《列国变通兴盛记》等,“初印时,人鲜顾问,往往随处分赠,继而渐有乐购者,近三年来,几于四海风行”。这一现象表明( )

A. “师夷之长技”成为时代潮流 B. 民众普遍认同西方资产阶级革命思想

C. “戊戌政变”促进了新学传播 D. 有识之士借鉴异邦兴衰探索救亡道路

7.1915年,日本提出“二十一条”要求,国人视以为耻,各地掀起“纪念国耻”运动。国耻日的选择,一般以5月7日即日本提出最后通牒之日为国耻日。但自5月20日之后,越来越多的人接受以5月9日即北洋政府接受条约之日为国耻日。这一转变说明( )

A. 北洋时期政治上分崩离析 B. 国人认为救亡应以自强为本

C. 北洋政府的外交彻底失败 D. 国人思想受新文化运动影响

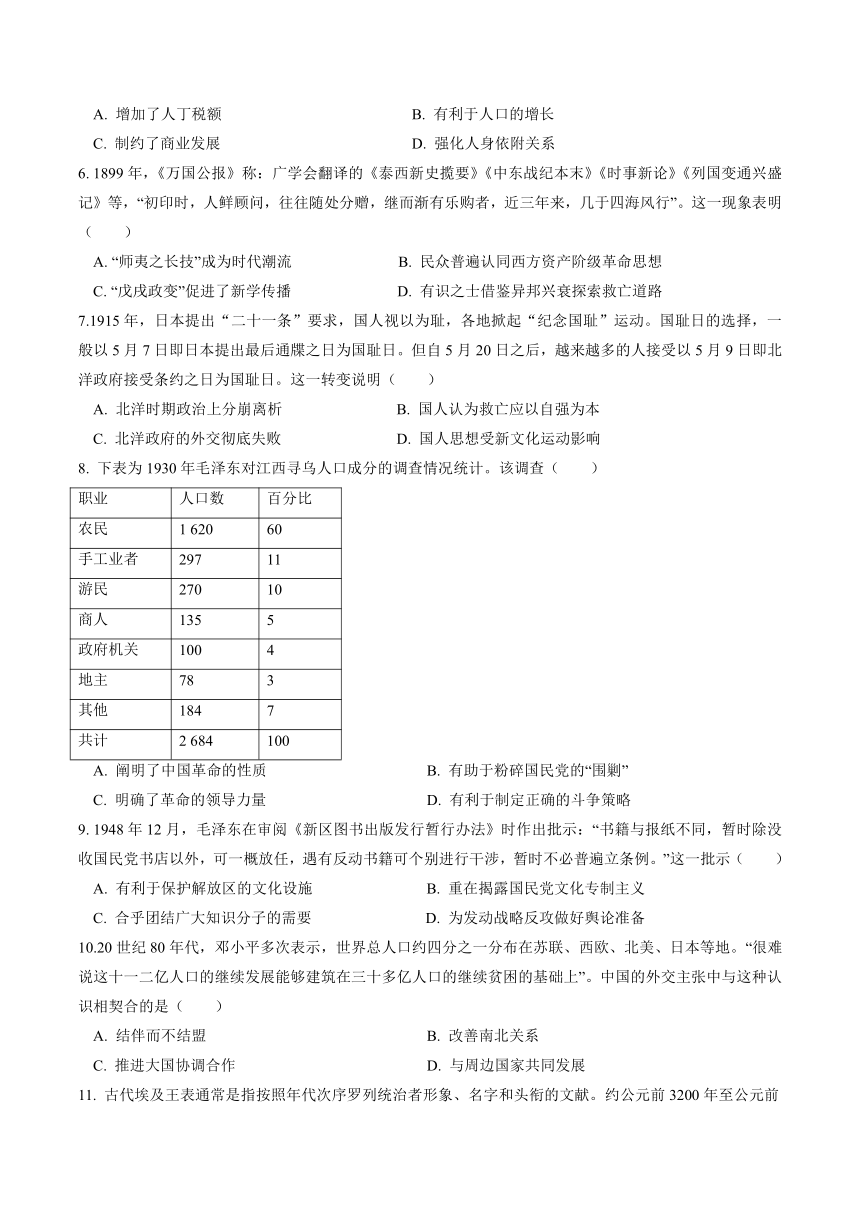

8. 下表为1930年毛泽东对江西寻乌人口成分的调查情况统计。该调查( )

职业 人口数 百分比

农民 1 620 60

手工业者 297 11

游民 270 10

商人 135 5

政府机关 100 4

地主 78 3

其他 184 7

共计 2 684 100

A. 阐明了中国革命的性质 B. 有助于粉碎国民党的“围剿”

C. 明确了革命的领导力量 D. 有利于制定正确的斗争策略

9. 1948年12月,毛泽东在审阅《新区图书出版发行暂行办法》时作出批示:“书籍与报纸不同,暂时除没收国民党书店以外,可一概放任,遇有反动书籍可个别进行干涉,暂时不必普遍立条例。”这一批示( )

A. 有利于保护解放区的文化设施 B. 重在揭露国民党文化专制主义

C. 合乎团结广大知识分子的需要 D. 为发动战略反攻做好舆论准备

10.20世纪80年代,邓小平多次表示,世界总人口约四分之一分布在苏联、西欧、北美、日本等地。“很难说这十一二亿人口的继续发展能够建筑在三十多亿人口的继续贫困的基础上”。中国的外交主张中与这种认识相契合的是( )

A. 结伴而不结盟 B. 改善南北关系

C. 推进大国协调合作 D. 与周边国家共同发展

11. 古代埃及王表通常是指按照年代次序罗列统治者形象、名字和头衔的文献。约公元前3200年至公元前3000年之间,王表中的大量王名写于王名框中,王名框上一般刻画有代表荷鲁斯神的鹰隼形象。新王国(前1550~前1069)时期,王表形制臻于成熟。据此可知,古代埃及王表( )

A. 说明了象形文字的缘起 B. 融合了宗教与王权的观念

C. 呈现了埃及神庙的兴衰 D. 展示了分裂与统一的场景

12.11世纪,神圣罗马帝国皇帝对铸币的控制较弱,许多铸币厂由教会掌控,其发行的货币占主导地位。法国铸币业被大领主控制,货币的原料、工艺、和设计都颇为粗劣。英国王室则控制了大量铸币厂,每三到六年便调整货币设计。这表明当时的西欧诸国( )

A. 教会引领货币经济改革 B. 封建经济陆续走向瓦解

C. 王室鼓励工艺创新 D. 王权集中程度存在差异

13.《圣经》中记载了诺亚为了延续地球生命,每种动物都挑选雌雄一对带上方舟。18世纪中期编订的《科学、美术与工艺百科全书》中对诺亚方舟故事做了解释,“诺亚方舟一定很大很大。它不只是容纳欧洲所有成双成对的动物,两头羊不可能足够,要养活那对狮子势必得有数百头羊”。由此可见,此书( )

A. 鼓励运用理智独立思考 B. 利用科学完善基督教义

C. 宣扬新教伦理改造社会 D. 借助信仰构建理性价值

14. 1913年,多米尼加对德国进出口占其对外贸易总额约20%,到1916年这两项数据均清零。1914—1917年,阿根廷三大农产品大麦、小麦和亚麻的出口量价齐跌。尽管战时需求挽救了巴西橡胶业,但其咖啡贸易在1914—1915年间下降了三分之一。1914—1918年,上海、大阪的现代纺织厂产量暴增。这些现象反映( )

A. 世界市场因战争濒临崩溃 B. 欧美国家侵略重心转移

C. 第一次世界大战的全球性 D. 单一产业结构弊端显现

15.20世纪50年代,英国在镇压肯尼亚“茅茅运动”时,每屠杀一名起义者,得花一万英镑。法国为镇压印度支那人民独立斗争所支出的战费高达三万亿旧法郎,差不多等于马歇尔计划拨款的两倍。这两则史实( )

A. 揭示了民族解放运动的历史背景 B. 有助于解释殖民统治崩溃的原因

C. 有助于衡量英法两国当时的经济实力 D. 揭示了亚非拉反殖反帝斗争的正义性

16.1982年11月22日,里根说:“美国希望大规模削减世界的武器库。但是,苏联人因为在军事实力方面已经大大超过我们,除非我们展示重建实力与恢复军事力量平衡的决心,否则,他们就不会有与我们谈判的意愿。”这反映出当时( )

A.美国与苏联冷战局势的急剧恶化 B.世界多极力量的分化重组与成长

C.美国以实力拖垮对手的冷战思维 D.苏联军事力量壮大迫使美国妥协

二、非选择题(本题共4题,共52分)

17. 阅读材料,回答问题。

材料一 西周的宗法分封制度,造就了华夏系民族共同体与戎、夷、蛮、狄共同体犬牙交错、夷夏混居的族群分布格局。春秋以降,周王室在“礼崩乐坏”的大趋势下日益式微,由此失去了制衡诸侯和四裔诸族的“天下共主”地位。大国争霸、四夷交侵背景下的剧烈社会动荡,极大地推动和促进了各地族群的空前融合和相互认同。华夏、蛮、夷、戎、狄之间的文化差距和心理隔阂日益消弥,华夏与蛮夷戎狄一体同源的思想观念应运而生。这种观念的广泛流行,代表了当时“中国认同”的最高境界。

——摘编自田广林、任妮娜《从夷夏异制到华夷一体:春秋战国时期的“中国”认同》

材料二 南宋统治者对南方西南少数民族采取了“权其酋长、使自镇抚”,建立土官统治,实行“以夷治夷”或“以夷治蛮”政策。辽、金建立政权后,逐步改变了对待异族掠夺与同化政策,承袭了“胡汉分治”与“因俗而治”,实行两种制度,“以国制待契丹、以汉制待汉人”。辽、金都实行了南北面官制、蕃律和汉律,还接受了先进的汉族文化和管理制度。元朝中央设宣政院管辖藏族地区事务,制定了“吐蕃刑律”,极大地密切了吐蕃地区与中央的关系。继南宋将澎湖划归福建晋江县管辖后,元在澎湖设立了巡检司,管辖台湾和澎湖。在北、西北地区设立羁縻卫所和屯田,以当地民族首领充任卫所长官。南方和西南地区,在土官制度基础上,发展成更加严密的土司制度。

——摘编自孙懿《中国民族区域自治的历史进程》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析春秋战国时期“中国认同”的原因。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概述辽宋夏金元时期国家治理的新举措及特点。(8分)

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 17世纪以来,英国平均每四五年就会发生一次荒歌,导致粮价上涨,骚乱活动频发。为此,都铎王朝和斯图亚特王朝早期的中央政府通过王室公告、敕令和议会法令等限制乃至禁止粮食出口并免除粮食进口关税,同时在全国范围内搜查余粮以供应市场。而部分乡绅认为都铎政府试图用“粗糙的地方行政管理机器”来取代中间商,会适得其反。基于对地方情况的了解,乡绅通过请愿等方式对中央政策产生直接或间接影响。担任治安法官的乡绅是中央教荒政策的主要执行者,中央政府通过他们的报告来了解相关政策的落实状况。地方乡绅还致力于改良农耕技术,以提高粮食产量,同时发表救荒册子和农书等。

——摘编自冯雅琼《近代早期英国救荒知识的产生及传播》

材料二 新中国成立初期,中共决定摒弃传统乡村社会救济理念和模式,改为以国家动员和组织乡村民众自救为主、发放救济物资为辅的理念和政策。乡村社会救济的根本途径就是提高物资产量,要提高产量就必须投入生产劳动,只有生产劳动才能增加产量。同时,通过乡贤和各级政府等渠道,要求破除农民的“等、靠、要”思想,提倡群众互助、自由借贷、变死钱为活钱等方法,对生产者采用先行贷粮、后收成品的方式、推动各地农副业生产恢复、副业的生产也成为增加灾民收入、提高灾民自救能力的重要方式。各地政府工作人员与人民解放军开展节约“一两米运动”,有的机关甚至每日每人节约四五两粮食,有的干部拿出全部津贴救济灾民。

——摘编自谢迪斌《新中国初期乡村荒政与城乡二元结构的缘起》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析推动近代早期英国乡绅救荒行为的主要因素。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与近代早期英国相比,新中国成立初期救荒举措的优势。(6分)

19. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 粮食产量的严重不足极大影响了主要依靠外部粮食供应的城市的发展,城市中大量人口处于营养不足状态。中世纪城市对生活垃圾乃至人畜排泄物随处弃置,雨水、污水在路边简单的露天雨水道中流过,饮水受到严重污染。极为恶劣的卫生状况,大量健康状况不良的人口聚集,终于导致了1347—1351年欧洲规模空前的鼠疫爆发。

——摘编自唐琳《西方城市化进程的生态问题分析》

材料二

——据《江西统计年鉴(2002年)》

材料三 九江海关始建于1861年,是连接亚欧大陆中俄万里茶道的首要关口,在万里茶道中发挥了不可替代的重要作用。其外观融合了西式建筑形式,在旧址内部改造的过程中,面临着由于工业园区搬迁导致交通不便等挑战,使得旧址文化更易被埋没。九江姑塘海关分关旧址位于九江市姑塘镇,附近有孤山寺和娘娘亭,吸引了大量来自本地和外地的游客。

——摘编自卢志安、秦承楠《城市更新背景下旧址改造设计研究——以九江姑塘海关分关旧址为例》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析西方城市化问题产生的历史背景。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简析20世纪五十年代及八九十年代城市化水平变迁的原因。(6分)

(3)根据材料三、简要分析九江海关旧址的历史文化价值。根据上述材料并结合所学知识,说明城市化发展带给我们的启示。(4分)

20.揭示历史事件或历史现象的内在联系,是历史学习的重要方法。阅读人教版普通高中教科书历史《经济与社会生活》第四单元,回答问题。

第四单元《村落、城镇与居住环境》

目录 子目 关键词摘编

第10课古代的村落、集镇和城市 村落的产生 人类、农业、居住形式、公共活动场所

集镇的出现 生产力、交换、财富和人身安全、市场

城市的产生 功能、布局、典型代表

世界各地的民居 自然环境、社会经济水平、文化习俗

第11课近代以来的城市化进程 城市化的演进 工业革命

居住条件的改变 居住、生活服务

基础设施的发展 自来水、电力、交通、通讯

城市化进程中的问题 环境、交通、贫富

根据材料并结合所学知识,分析说明第四单元的内容主旨。(要求:主旨明确、线索清晰、史论结合、逻辑清晰、不超过300字)(12分)

2026届高三年级历史试卷

1---5 CDBBB 6--10 DBD B 11--15 BDACD 16 C

17.【答案】(1)西周宗法制和分封制的影响;戎狄蛮夷势力日渐强大,进入中原地区,与华夏族杂居;各民族频繁往来和密切联系。 (2点4分)

新举措:辽金的南北面官制;蕃律和汉律并行;金朝的猛安谋克制;南宋的土官统治;元朝行省和宣政院的设置;土司制度。(3点6分)

特点:因俗而治(或蕃汉分治);因地制宜。(2分)

18.【答案】(1)主要因素:自然灾害导致饥荒,社会秩序动荡;政府救荒行为的不当;乡绅教育水平的提高;地方自治的传统;乡绅具有有效沟通政府和民众的优势。(任答三点6分)

(2)优势:政府组织与动员凝聚力强;注重调动民众自救积极性;直接救助与民众自救相结合;恢复生产与崇尚节约并重(任答三点6分)

19.【答案】(1)历史背景:国家结构松散,社会治理混乱;庄园制度逐渐瓦解,新兴城市数量增多;工商业发展,城市人口增加,规模扩大;农业生产水平有限,粮食供应不足;医疗卫生条件差。 (任答3点6分)

(2)原因:①第一次:新中国的成立;国民经济的恢复与发展;一五计划的开展。②第二次:农村经济体制改革,实行家庭联产承包责任制,农村人口自由流动,乡镇企业和非农产的发展;城市经济体制改革,扩大企业自主权,逐步建立现代企业制度,城市经济发展,提供更多就业岗位;对外开放政策的实施。 (6分)

(3)价值:用于研究中国海关、关隘历史;用于研究中外贸易发展史;具有建筑艺术价值;有利于历史文化的传承与传播。启示:兼顾社会发展与文化保护;坚持以人民为中心;做到长远规划、科学布局。(4分)

20.【答案】人类的居住形式和居住环境发展反映了经济与社会生活的演变。(2分)

农业出现以后,逐渐形成具有相当数量和规模的居民聚居点--村落。随着生产力的发展,村落的居民定期交换物品,逐渐形成集市。集市发展到一定程度,形成集镇。集镇便利了农村居民的物品交换,促进了农业和手工业生产的发展,促进了市场的繁荣。随着居住人口的增多,出于防卫或商贸的需要,城市出现了。城市具有政治、经济、生活和文化等多种功能。从传统的乡村社会到现代的城市社会,世界各地不同时期的民居也体现了居住地的自然环境、社会经济水平与文化习俗。近代以来,工业革命加速了城市化的推进,人们的居住条件和生活环境不断改善。但环境污染、交通拥堵、贫富矛盾等问题也日益加剧。(8分)

由此可知,经济发展深刻影响着人们的居住环境变迁,给人类带来便利的同时也引发了一些新问题。(2分)

选择题(每小题3分,共48分)

1.湖北襄阳凤凰咀遗址出土的“蛋壳陶杯”(如下图)制作精美,陶胎轻薄,杯壁厚度不超过0.5毫米。一般认为,蛋壳陶杯是显示尊贵身份的礼器。该类器物此前主要发现于龙山文化遗存,在其他地区极为罕见。据此可推断( )

A. 早期国家认同已广泛形成 B. 南北地区间贸易往来较为频繁

C. 史前文明存在远距离交流 D. 凤凰咀遗存与大汶口文化同期

2. 据史料记载,秦人“畏有司而顺”,楚人“好游侠”“易发怒”。秦末,六国旧地都出现了反秦斗争,其中楚地声势最大,反应最为激烈。这可用于( )

A. 证实秦对楚地的统治最为严苛 B. 说明秦楚之间文化冲突无法弥合

C. 证明秦朝的制度不适用于楚地 D. 解释汉初推行郡国并行制的原因

3. 敦煌文书多见唐中叶以后的雇工契,如唐宣宗大中八年(854)某人雇长工,契约中写明工期和酬劳,规定受雇者必须认真劳作,不得旷工,“若先悔者,罚青麦十驮”。由此可推知当时( )

A. 雇工经营成为主要经营方式 B. 国家对农民人身控制减弱

C. 小农经济仍然占据主导地位 D. 商品经济得到了快速发展

4. 下表为《宋史·王猎传》中的相关记载。王猎的经历反映出宋代( )

王猎,字得之,长垣人。累应进士不第,乃治生积钱,既而叹曰:“此败吾志也。”悉以班(分发)诸亲族。庆历用兵,诏求遗逸,范仲淹荐之,得出身为永兴蓝田主薄。……

A. 士人价值取向发生变化 B. 传统观念制约阶层流动

C. 商人政治地位得到提高 D. 经济发展影响选官方式

5. 明代东南地区四县役银分摊表

年份 地区 赋役总额(两) 役银分摊前 役银分摊后

丁银(两) 田赋(两) 丁银(两) 田赋(两)

1572 福建漳平 9932 6747 3185 2189 7743

1582 浙江开化 22456 12648 9808 3457 18999

1585 广东顺德 34580 16628 17952 5304 29276

1621 南直隶歙县 48609 23669 24940 7657 40952

据表1可知,役银分摊的做法( )

增加了人丁税额 B. 有利于人口的增长

C. 制约了商业发展 D. 强化人身依附关系

6. 1899年,《万国公报》称:广学会翻译的《泰西新史揽要》《中东战纪本末》《时事新论》《列国变通兴盛记》等,“初印时,人鲜顾问,往往随处分赠,继而渐有乐购者,近三年来,几于四海风行”。这一现象表明( )

A. “师夷之长技”成为时代潮流 B. 民众普遍认同西方资产阶级革命思想

C. “戊戌政变”促进了新学传播 D. 有识之士借鉴异邦兴衰探索救亡道路

7.1915年,日本提出“二十一条”要求,国人视以为耻,各地掀起“纪念国耻”运动。国耻日的选择,一般以5月7日即日本提出最后通牒之日为国耻日。但自5月20日之后,越来越多的人接受以5月9日即北洋政府接受条约之日为国耻日。这一转变说明( )

A. 北洋时期政治上分崩离析 B. 国人认为救亡应以自强为本

C. 北洋政府的外交彻底失败 D. 国人思想受新文化运动影响

8. 下表为1930年毛泽东对江西寻乌人口成分的调查情况统计。该调查( )

职业 人口数 百分比

农民 1 620 60

手工业者 297 11

游民 270 10

商人 135 5

政府机关 100 4

地主 78 3

其他 184 7

共计 2 684 100

A. 阐明了中国革命的性质 B. 有助于粉碎国民党的“围剿”

C. 明确了革命的领导力量 D. 有利于制定正确的斗争策略

9. 1948年12月,毛泽东在审阅《新区图书出版发行暂行办法》时作出批示:“书籍与报纸不同,暂时除没收国民党书店以外,可一概放任,遇有反动书籍可个别进行干涉,暂时不必普遍立条例。”这一批示( )

A. 有利于保护解放区的文化设施 B. 重在揭露国民党文化专制主义

C. 合乎团结广大知识分子的需要 D. 为发动战略反攻做好舆论准备

10.20世纪80年代,邓小平多次表示,世界总人口约四分之一分布在苏联、西欧、北美、日本等地。“很难说这十一二亿人口的继续发展能够建筑在三十多亿人口的继续贫困的基础上”。中国的外交主张中与这种认识相契合的是( )

A. 结伴而不结盟 B. 改善南北关系

C. 推进大国协调合作 D. 与周边国家共同发展

11. 古代埃及王表通常是指按照年代次序罗列统治者形象、名字和头衔的文献。约公元前3200年至公元前3000年之间,王表中的大量王名写于王名框中,王名框上一般刻画有代表荷鲁斯神的鹰隼形象。新王国(前1550~前1069)时期,王表形制臻于成熟。据此可知,古代埃及王表( )

A. 说明了象形文字的缘起 B. 融合了宗教与王权的观念

C. 呈现了埃及神庙的兴衰 D. 展示了分裂与统一的场景

12.11世纪,神圣罗马帝国皇帝对铸币的控制较弱,许多铸币厂由教会掌控,其发行的货币占主导地位。法国铸币业被大领主控制,货币的原料、工艺、和设计都颇为粗劣。英国王室则控制了大量铸币厂,每三到六年便调整货币设计。这表明当时的西欧诸国( )

A. 教会引领货币经济改革 B. 封建经济陆续走向瓦解

C. 王室鼓励工艺创新 D. 王权集中程度存在差异

13.《圣经》中记载了诺亚为了延续地球生命,每种动物都挑选雌雄一对带上方舟。18世纪中期编订的《科学、美术与工艺百科全书》中对诺亚方舟故事做了解释,“诺亚方舟一定很大很大。它不只是容纳欧洲所有成双成对的动物,两头羊不可能足够,要养活那对狮子势必得有数百头羊”。由此可见,此书( )

A. 鼓励运用理智独立思考 B. 利用科学完善基督教义

C. 宣扬新教伦理改造社会 D. 借助信仰构建理性价值

14. 1913年,多米尼加对德国进出口占其对外贸易总额约20%,到1916年这两项数据均清零。1914—1917年,阿根廷三大农产品大麦、小麦和亚麻的出口量价齐跌。尽管战时需求挽救了巴西橡胶业,但其咖啡贸易在1914—1915年间下降了三分之一。1914—1918年,上海、大阪的现代纺织厂产量暴增。这些现象反映( )

A. 世界市场因战争濒临崩溃 B. 欧美国家侵略重心转移

C. 第一次世界大战的全球性 D. 单一产业结构弊端显现

15.20世纪50年代,英国在镇压肯尼亚“茅茅运动”时,每屠杀一名起义者,得花一万英镑。法国为镇压印度支那人民独立斗争所支出的战费高达三万亿旧法郎,差不多等于马歇尔计划拨款的两倍。这两则史实( )

A. 揭示了民族解放运动的历史背景 B. 有助于解释殖民统治崩溃的原因

C. 有助于衡量英法两国当时的经济实力 D. 揭示了亚非拉反殖反帝斗争的正义性

16.1982年11月22日,里根说:“美国希望大规模削减世界的武器库。但是,苏联人因为在军事实力方面已经大大超过我们,除非我们展示重建实力与恢复军事力量平衡的决心,否则,他们就不会有与我们谈判的意愿。”这反映出当时( )

A.美国与苏联冷战局势的急剧恶化 B.世界多极力量的分化重组与成长

C.美国以实力拖垮对手的冷战思维 D.苏联军事力量壮大迫使美国妥协

二、非选择题(本题共4题,共52分)

17. 阅读材料,回答问题。

材料一 西周的宗法分封制度,造就了华夏系民族共同体与戎、夷、蛮、狄共同体犬牙交错、夷夏混居的族群分布格局。春秋以降,周王室在“礼崩乐坏”的大趋势下日益式微,由此失去了制衡诸侯和四裔诸族的“天下共主”地位。大国争霸、四夷交侵背景下的剧烈社会动荡,极大地推动和促进了各地族群的空前融合和相互认同。华夏、蛮、夷、戎、狄之间的文化差距和心理隔阂日益消弥,华夏与蛮夷戎狄一体同源的思想观念应运而生。这种观念的广泛流行,代表了当时“中国认同”的最高境界。

——摘编自田广林、任妮娜《从夷夏异制到华夷一体:春秋战国时期的“中国”认同》

材料二 南宋统治者对南方西南少数民族采取了“权其酋长、使自镇抚”,建立土官统治,实行“以夷治夷”或“以夷治蛮”政策。辽、金建立政权后,逐步改变了对待异族掠夺与同化政策,承袭了“胡汉分治”与“因俗而治”,实行两种制度,“以国制待契丹、以汉制待汉人”。辽、金都实行了南北面官制、蕃律和汉律,还接受了先进的汉族文化和管理制度。元朝中央设宣政院管辖藏族地区事务,制定了“吐蕃刑律”,极大地密切了吐蕃地区与中央的关系。继南宋将澎湖划归福建晋江县管辖后,元在澎湖设立了巡检司,管辖台湾和澎湖。在北、西北地区设立羁縻卫所和屯田,以当地民族首领充任卫所长官。南方和西南地区,在土官制度基础上,发展成更加严密的土司制度。

——摘编自孙懿《中国民族区域自治的历史进程》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析春秋战国时期“中国认同”的原因。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概述辽宋夏金元时期国家治理的新举措及特点。(8分)

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 17世纪以来,英国平均每四五年就会发生一次荒歌,导致粮价上涨,骚乱活动频发。为此,都铎王朝和斯图亚特王朝早期的中央政府通过王室公告、敕令和议会法令等限制乃至禁止粮食出口并免除粮食进口关税,同时在全国范围内搜查余粮以供应市场。而部分乡绅认为都铎政府试图用“粗糙的地方行政管理机器”来取代中间商,会适得其反。基于对地方情况的了解,乡绅通过请愿等方式对中央政策产生直接或间接影响。担任治安法官的乡绅是中央教荒政策的主要执行者,中央政府通过他们的报告来了解相关政策的落实状况。地方乡绅还致力于改良农耕技术,以提高粮食产量,同时发表救荒册子和农书等。

——摘编自冯雅琼《近代早期英国救荒知识的产生及传播》

材料二 新中国成立初期,中共决定摒弃传统乡村社会救济理念和模式,改为以国家动员和组织乡村民众自救为主、发放救济物资为辅的理念和政策。乡村社会救济的根本途径就是提高物资产量,要提高产量就必须投入生产劳动,只有生产劳动才能增加产量。同时,通过乡贤和各级政府等渠道,要求破除农民的“等、靠、要”思想,提倡群众互助、自由借贷、变死钱为活钱等方法,对生产者采用先行贷粮、后收成品的方式、推动各地农副业生产恢复、副业的生产也成为增加灾民收入、提高灾民自救能力的重要方式。各地政府工作人员与人民解放军开展节约“一两米运动”,有的机关甚至每日每人节约四五两粮食,有的干部拿出全部津贴救济灾民。

——摘编自谢迪斌《新中国初期乡村荒政与城乡二元结构的缘起》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析推动近代早期英国乡绅救荒行为的主要因素。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与近代早期英国相比,新中国成立初期救荒举措的优势。(6分)

19. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 粮食产量的严重不足极大影响了主要依靠外部粮食供应的城市的发展,城市中大量人口处于营养不足状态。中世纪城市对生活垃圾乃至人畜排泄物随处弃置,雨水、污水在路边简单的露天雨水道中流过,饮水受到严重污染。极为恶劣的卫生状况,大量健康状况不良的人口聚集,终于导致了1347—1351年欧洲规模空前的鼠疫爆发。

——摘编自唐琳《西方城市化进程的生态问题分析》

材料二

——据《江西统计年鉴(2002年)》

材料三 九江海关始建于1861年,是连接亚欧大陆中俄万里茶道的首要关口,在万里茶道中发挥了不可替代的重要作用。其外观融合了西式建筑形式,在旧址内部改造的过程中,面临着由于工业园区搬迁导致交通不便等挑战,使得旧址文化更易被埋没。九江姑塘海关分关旧址位于九江市姑塘镇,附近有孤山寺和娘娘亭,吸引了大量来自本地和外地的游客。

——摘编自卢志安、秦承楠《城市更新背景下旧址改造设计研究——以九江姑塘海关分关旧址为例》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析西方城市化问题产生的历史背景。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简析20世纪五十年代及八九十年代城市化水平变迁的原因。(6分)

(3)根据材料三、简要分析九江海关旧址的历史文化价值。根据上述材料并结合所学知识,说明城市化发展带给我们的启示。(4分)

20.揭示历史事件或历史现象的内在联系,是历史学习的重要方法。阅读人教版普通高中教科书历史《经济与社会生活》第四单元,回答问题。

第四单元《村落、城镇与居住环境》

目录 子目 关键词摘编

第10课古代的村落、集镇和城市 村落的产生 人类、农业、居住形式、公共活动场所

集镇的出现 生产力、交换、财富和人身安全、市场

城市的产生 功能、布局、典型代表

世界各地的民居 自然环境、社会经济水平、文化习俗

第11课近代以来的城市化进程 城市化的演进 工业革命

居住条件的改变 居住、生活服务

基础设施的发展 自来水、电力、交通、通讯

城市化进程中的问题 环境、交通、贫富

根据材料并结合所学知识,分析说明第四单元的内容主旨。(要求:主旨明确、线索清晰、史论结合、逻辑清晰、不超过300字)(12分)

2026届高三年级历史试卷

1---5 CDBBB 6--10 DBD B 11--15 BDACD 16 C

17.【答案】(1)西周宗法制和分封制的影响;戎狄蛮夷势力日渐强大,进入中原地区,与华夏族杂居;各民族频繁往来和密切联系。 (2点4分)

新举措:辽金的南北面官制;蕃律和汉律并行;金朝的猛安谋克制;南宋的土官统治;元朝行省和宣政院的设置;土司制度。(3点6分)

特点:因俗而治(或蕃汉分治);因地制宜。(2分)

18.【答案】(1)主要因素:自然灾害导致饥荒,社会秩序动荡;政府救荒行为的不当;乡绅教育水平的提高;地方自治的传统;乡绅具有有效沟通政府和民众的优势。(任答三点6分)

(2)优势:政府组织与动员凝聚力强;注重调动民众自救积极性;直接救助与民众自救相结合;恢复生产与崇尚节约并重(任答三点6分)

19.【答案】(1)历史背景:国家结构松散,社会治理混乱;庄园制度逐渐瓦解,新兴城市数量增多;工商业发展,城市人口增加,规模扩大;农业生产水平有限,粮食供应不足;医疗卫生条件差。 (任答3点6分)

(2)原因:①第一次:新中国的成立;国民经济的恢复与发展;一五计划的开展。②第二次:农村经济体制改革,实行家庭联产承包责任制,农村人口自由流动,乡镇企业和非农产的发展;城市经济体制改革,扩大企业自主权,逐步建立现代企业制度,城市经济发展,提供更多就业岗位;对外开放政策的实施。 (6分)

(3)价值:用于研究中国海关、关隘历史;用于研究中外贸易发展史;具有建筑艺术价值;有利于历史文化的传承与传播。启示:兼顾社会发展与文化保护;坚持以人民为中心;做到长远规划、科学布局。(4分)

20.【答案】人类的居住形式和居住环境发展反映了经济与社会生活的演变。(2分)

农业出现以后,逐渐形成具有相当数量和规模的居民聚居点--村落。随着生产力的发展,村落的居民定期交换物品,逐渐形成集市。集市发展到一定程度,形成集镇。集镇便利了农村居民的物品交换,促进了农业和手工业生产的发展,促进了市场的繁荣。随着居住人口的增多,出于防卫或商贸的需要,城市出现了。城市具有政治、经济、生活和文化等多种功能。从传统的乡村社会到现代的城市社会,世界各地不同时期的民居也体现了居住地的自然环境、社会经济水平与文化习俗。近代以来,工业革命加速了城市化的推进,人们的居住条件和生活环境不断改善。但环境污染、交通拥堵、贫富矛盾等问题也日益加剧。(8分)

由此可知,经济发展深刻影响着人们的居住环境变迁,给人类带来便利的同时也引发了一些新问题。(2分)

同课章节目录