重庆市部分区2024-2025学年高二下学期期末联考历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 重庆市部分区2024-2025学年高二下学期期末联考历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 550.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-24 17:47:22 | ||

图片预览

文档简介

重庆市部分区2024-2025学年高二下学期期末联考历史试题

一、单选题

1.中国考古工作者在浙江上山遗址群发现了距今约1万年的炭化稻米遗存和定居村落遗迹,并出土了大量磨制石器及陶器残片。这一考古成果可直接印证( )

A.旧石器时代早期人类掌握农业技术

B.旧石器时代晚期出现原始宗教萌芽

C.新石器时代早期长江流域农业起源

D.新石器时代晚期社会分工初步形成

2.甲骨文记载:“王令妇好从侯告伐夷”“妇好其比沚 伐巴方”。其中“妇好”是商王武丁的王后,“侯告”“沚瞂”是方国首领。据此可知,商代( )

A.妇女地位较高可参与军事 B.方国联盟下商王权力有限

C.家国同构体系已初步形成 D.国家治理具有内外服特征

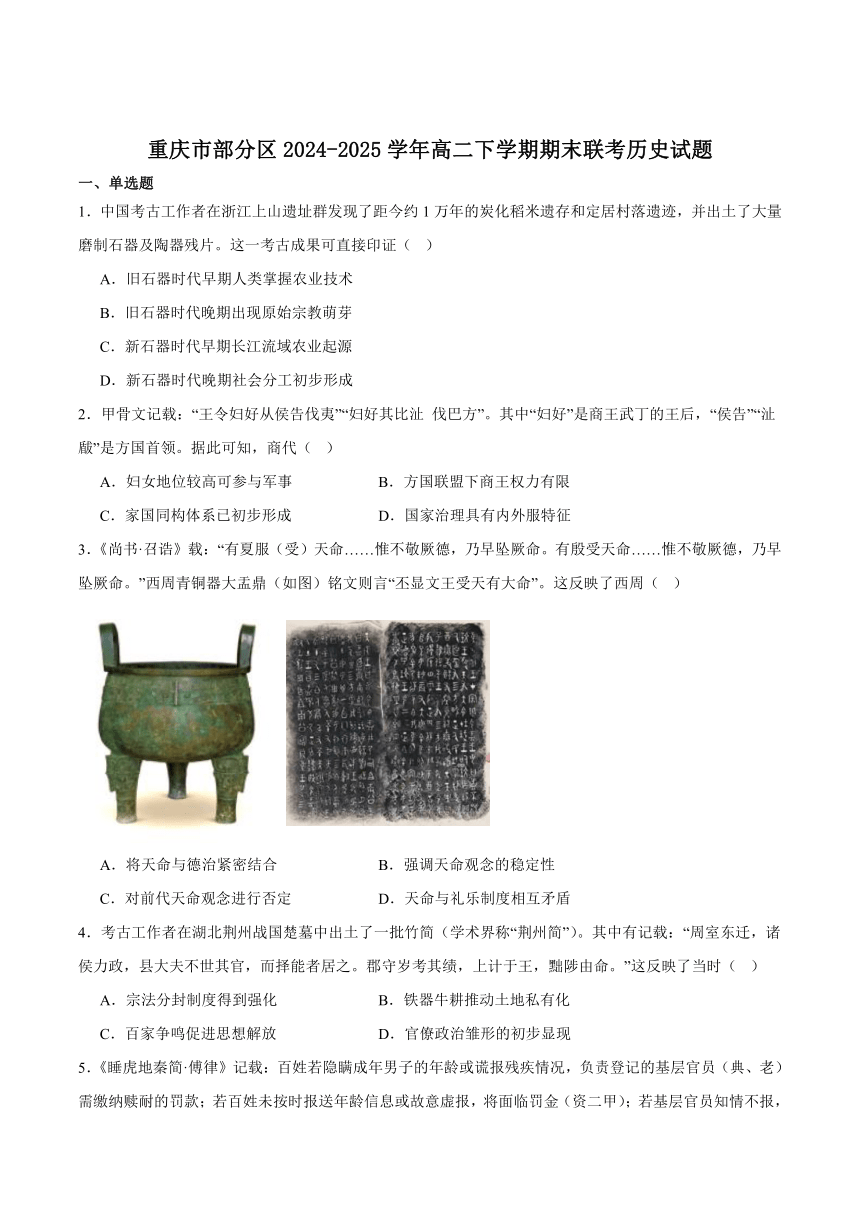

3.《尚书·召诰》载:“有夏服(受)天命……惟不敬厥德,乃早坠厥命。有殷受天命……惟不敬厥德,乃早坠厥命。”西周青铜器大盂鼎(如图)铭文则言“丕显文王受天有大命”。这反映了西周( )

A.将天命与德治紧密结合 B.强调天命观念的稳定性

C.对前代天命观念进行否定 D.天命与礼乐制度相互矛盾

4.考古工作者在湖北荆州战国楚墓中出土了一批竹简(学术界称“荆州简”)。其中有记载:“周室东迁,诸侯力政,县大夫不世其官,而择能者居之。郡守岁考其绩,上计于王,黜陟由命。”这反映了当时( )

A.宗法分封制度得到强化 B.铁器牛耕推动土地私有化

C.百家争鸣促进思想解放 D.官僚政治雏形的初步显现

5.《睡虎地秦简·傅律》记载:百姓若隐瞒成年男子的年龄或谎报残疾情况,负责登记的基层官员(典、老)需缴纳赎耐的罚款;若百姓未按时报送年龄信息或故意虚报,将面临罚金(资二甲);若基层官员知情不报,也会被罚款;且同伍的邻居每户需缴纳一盾罚金,并被强制迁徙。该条文主要反映了秦朝( )

A.通过严刑峻法强化了基层连坐制度

B.以户籍控制保障赋役的准确征发

C.推行重农抑商政策以增加财政收入

D.借助乡里自治实现地方秩序稳定

6.如表是西汉郡守(部分)的籍贯与任职地情况统计。这种做法( )

西汉郡守(部分)的籍贯与任职地

姓名 籍贯 任职地 姓名 籍贯 任职地

黄霸 淮阳郡 扬州郡、颍川郡 文翁 庐江郡 蜀郡

龙伯高 京兆 零陵郡 郅都 河东郡 济南郡

李武 颍川郡 东郡 王尊 涿郡 东郡

A.适应加强中央集权的需要 B.源于经济重心逐渐南移

C.反映了官吏派遣的随机性 D.旨在分化削弱地方权力

7.自商鞅变法后,秦治下的子民都采用了小家庭的居住模式以避免重税。西汉后期,这种情况逐渐改变。到东汉,小家庭与大家庭互相嵌套的居住模式形成。这一变化主要是因为( )

A.适应小农经济的需要 B.国家土地制度的调整 C.应对边患的必然选择 D.儒家伦理观念的影响

8.曹魏时期的连坐刑罚主要用于谋反、大逆等严重犯罪中,对于一般的盗窃罪不再株连亲族。西晋时明确规定了“除谋反,适养、母出、女嫁,皆不坐父母弃市”。南朝时梁朝规定,“老小”之人不再处于连坐之内。连坐制的变迁( )

A.说明了法律体系逐渐完善 B.反映了社会矛盾日益缓和

C.体现了刑罚制度的理性化 D.表明宗族关系的渐趋淡化

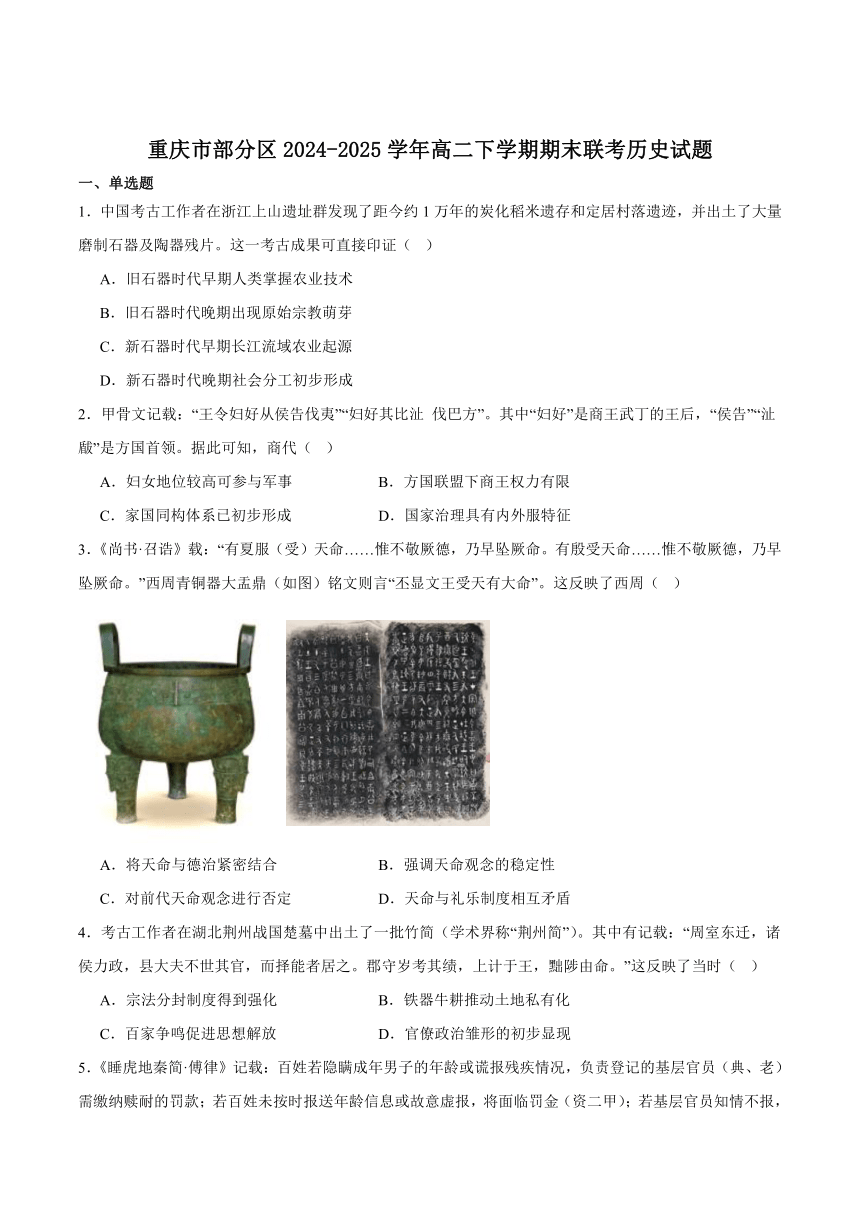

9.唐代居民分布的情况与汉代相比发生了显著的变化,表中的数据来自葛剑雄《中国人口发展史》,其对比了汉唐之间人口密度最低的地区。汉唐之间的这种变化主要反映了( )

西汉与唐人口密度最低地区比较(单位:人/平方千米)

西汉 唐

郡国 密度 今地 州 密度 今地

郁林 0.56 广西 营 0.06 辽宁

合浦 0.81 广西 瓜伊沙西庭 0.16 新疆

戕柯 0.84 云南 肃甘 0.33 甘肃

南海 0.96 广东 灵盐夏胜 0.59 宁夏陕西内蒙古

交趾 1.02 越南 邕 0.64 广西

A.南方经济的显著发展 B.边疆治理方式趋于成熟 C.北方政局的长期动荡 D.社会阶层的流动性增强

10.《宋会要辑稿》载,宋仁宗朝知谏院范镇曾言:“中书、枢密院,古之政府,所以出纳王命,典领百司,未闻以科举之学进退(任免)大臣者。”其言论反映宋代文官政治的突出特征是( )

A.科举入仕者已主导中枢决策 B.行政权与监察权相互制衡

C.士大夫以政务能力参与治理 D.文官集团对皇权形成制约

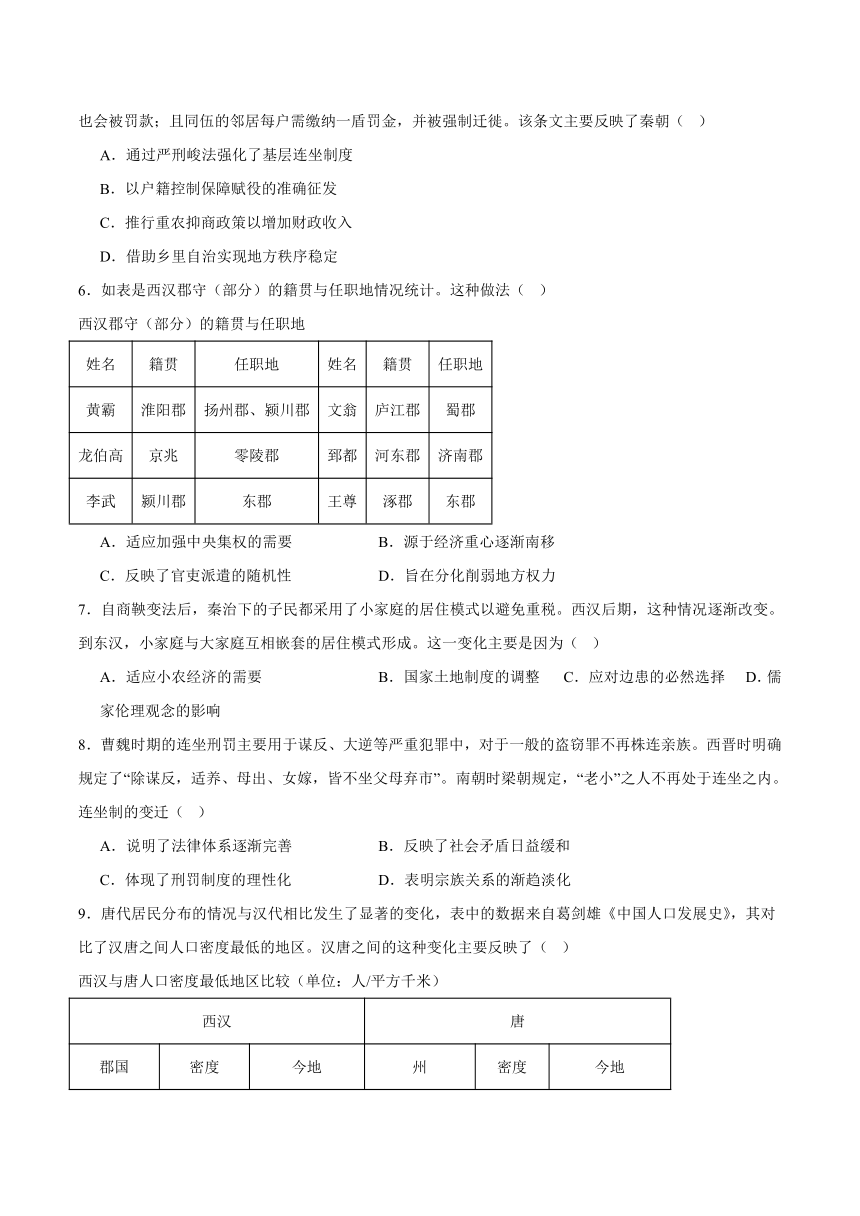

11.在宋代婴戏图中时常可见活泼自信的女童形象,如图1《秋庭婴戏图》中,不仅女孩和男孩可以一起游戏,甚至还出现了姐姐争夺弟弟红缨枪的情形。而到了明清时期,纯男孩的课子图、教子图、训子图等读书类形象成为婴戏图的主要题材,如图2《教子图屏》中女童形象日渐式微。由此可见( )

图1宋《秋庭婴戏图》(局部) 图2清《教子图屏》(局部)

A.社会主流生育观发生变化 B.重文轻武的教育取向强化

C.科举制僵化压抑孩童天性 D.男女社会角色的日益固化

12.《宋史·夏国传》记载,西夏“官分文武,曰中书,曰枢密,曰三司,曰御史台,皆仿宋制;而蕃官则有宁令、谟宁令等号,犹中国宰相、枢密之职”。西夏皇帝既戴汉式皇冠,又“服白窄衫,毡冠红里”。该记载表明西夏旨在( )

A.推行民族保护政策 B.仿效汉族政治制度 C.彰显政权正统地位 D.缓和汉蕃民族矛盾

13.《元史》记载:元世祖至元十七年正月制定官员迁转的法律,规定各级地方官需定期迁转,官员不得在本籍任职,没有过错的官员授予现有的空缺职位,因事去世或有罪过的官员职位,选拔他人补缺,任期届满的官员则令其回家等待安排。元朝采取上述措施( )

A.削弱了地方割据基础 B.有利于边疆地区的开发 C.强化了民族等级制度 D.加剧了政府的财政负担

14.明中叶以后,江南出现“昔日逐末之人尚少,今去农而改业为工商者三倍于前”的现象,且“士大夫之家,多以货殖为急”,甚至江南府县出现“虽士大夫家,皆以畜贾游于四方”的记载。这一变化反映了( )

A.重农抑商政策的根本转变 B.传统士农工商秩序逐步松动

C.自然经济主导地位的丧失 D.江南地区出现资本主义萌芽

15.清初,欧洲医学理论以体液说占据主导地位。中国的大黄作为温和的泻药,在欧洲获得广泛使用。但清代大黄的对外出口以原材料直接出口为主,单价便宜,以至于俄国可以大量低价购入再高价转卖欧洲。这一现象反映出清代( )

A.中医受到欧洲医学理论影响 B.传统医疗卫生体系的不断优化

C.朝贡贸易对象发生明显变化 D.中药制剂研发和品牌意识欠缺

二、综合题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 礼者,天地之序也;乐者,天地之和也。礼以道其志,乐以和其声,政以一其行,刑以防其奸。四者,其极一也,所以同民心而出治道也。

——摘编自《礼记·乐记》

材料二 宋代书院勃兴,书院以藏书刻书、讲学论道为核心,成为文化传承的枢纽。书院突破官学限制,通过自由讲学与典籍整理,不仅培养了大批士人,更推动理学体系的完善与传播。朱熹重建白鹿洞书院时,订立《白鹿洞书院学规》,将“父子有亲、君臣有义”等儒家伦理与“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之”的治学方法结合,确立了书院教育的基本范式。这种“修身——穷理——笃行”的教育模式,使儒家经典从庙堂走向民间,既保存了传统文化基因,又通过学术争鸣催生新思想,为后世教育体系奠定基础。

——摘编自邓洪波《中国书院史》、朱熹《白鹿洞书院学规》等

材料三 重庆大足石刻始凿于初唐,历经晚唐、五代,盛于两宋,以佛教题材为主,儒、道教造像并陈。其中,宝顶山石刻《父母恩重经变相》以生动的雕刻艺术宣扬儒家孝道思想,展现了三教融合下独特的文化魅力,体现了巴渝地区对中华优秀传统文化的创新传承。

——摘编自黎方银《大足石窟艺术》

(1)根据材料一,概括古代礼乐制度的作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析宋代书院发展对文化传承的意义。

(3)根据材料三,指出重庆大足石刻体现了怎样的文化特点,并结合所学知识,说明其形成的历史背景。

(4)综合上述材料,谈谈你对中华优秀传统文化的认识。

三、材料题

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 先秦时期,驿站雏形初现。《周礼》载:“凡国野之道,十里有庐(简易房屋),庐有饮食;三十里有宿(住宿处),宿有路室,路室有委(储备物资);五十里有市,市有候馆(接待宾客的馆舍),候馆有积(积聚的物资)。春秋战国时期,各诸侯国为传递军情、政令,开始建立相对完善的邮驿系统。《左传》载:“楚子使申舟聘于齐……过宋,宋人杀之。楚子闻之,投袂而起,屦(鞋子)及于窒皇(宫中道路),剑及于寝门之外,车及于蒲胥之市”,楚军听闻申舟被杀,楚王急切追出,足见驿传对军事行动的重要性。此时驿站分散,规模小,多为诸侯国独立设置,尚未形成全国性统一体系。

——摘编自《周礼·地官》《左传·宣公十四年》

材料二 秦汉至隋唐,驿站制度走向成熟。秦朝“车同轨”后,以咸阳为中心修筑驰道,沿途广设驿站。汉代区分“驿”“传”,前者用马传书,后者以车接官,管理严格。隋唐时期,全国驿站达1600余所,《唐六典》记载“凡三十里一驿”。驿站不仅服务政务,还保障丝绸之路商旅行程,成为中外交流的重要节点。

——摘编自《睡虎地秦墓竹简》《唐六典》

材料三 宋元明清,驿站制度盛极而衰。元朝建立庞大的“站赤”系统,水陆驿站超1500处,《元史·兵志》载“每站备马数百匹”,保障了辽阔疆域的政令通达。明清时期,驿站功能出现分化,部分驿站成为商旅歇脚之处,促进区域商业发展。但因吏治腐败、管理失当,驿站逐渐衰落,清代雍正年间改革后,其重要性日益下降。

——摘编自《元史·兵志》《清史稿·食货志》

(1)根据材料一、二,比较先秦时期与秦汉至隋唐时期驿站制度的差异。

(2)根据材料并结合所学知识,概括影响中国古代驿站制度变迁的主要因素,并分析其对中国古代社会的影响。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料 中国古代“大一统”的长期延续,既依赖政治制度的不断创新,也得益于文化认同的持续深化。从秦汉郡县制打破分封割据,到隋唐科举制促进社会流动;从元代行省制有效管理辽阔疆域,到清代军机处强化中央集权,制度的迭代升级为“大一统”奠定了坚实基础。同时,“书同文”使文字超越方言差异,“独尊儒术”让儒家思想成为民族共识,即便少数民族政权如辽、金、元、清,也主动接纳并改造中原典章制度,推动“华夷一体”观念的发展。但这种“大一统”模式也存在局限,明清时期高度集权的强化,在维系稳定的同时,一定程度上抑制了地方活力与社会创新。

——摘编自张帆《中国古代简史》

根据材料,概括中国古代“大一统”长期延续的观点,并结合相关史实对其进行评析。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰)

参考答案

1.C

2.D

3.A

4.D

5.B

6.A

7.D

8.C

9.A

10.C

11.D

12.C

13.A

14.B

15.D

16.(1)作用:维护社会秩序;调和社会关系;辅助政治统治;规范民众行为。

(2)意义:培养人才,推动理学传播;保存传统文化,催生新思想;促进儒家经典世俗化;奠定后世教育范式。

(3)特点:三教融合,儒释道并存。背景:唐宋时期三教合一趋势;佛教中国化;儒家思想主导地位;地方文化的创新传承。

(4)认识:中华优秀传统文化具有连续性和包容性;需在传承中创新;对社会发展有重要影响;是民族精神的重要源泉。

17.(1)差异:先秦:分散独立,规模小,服务军事政令,未形成全国体系;秦汉至隋唐:统一体系,规模大,管理严格,服务范围扩展(政务、商贸、外交)。

(2)因素:国家统一与疆域变化;交通发展;政治军事需求;商业发展;吏治状况。影响:保障政令传达和军事行动;促进商贸和中外交流;维护国家统一;后期因腐败衰落影响行政效率。

18.观点:中国古代“大一统”长期延续得益于政治制度创新和文化认同深化。评析:政治上,郡县制、科举制、行省制等制度创新强化了中央集权;文化上,“书同文”“独尊儒术”及少数民族接纳中原制度促进文化认同。但明清高度集权抑制了地方活力。综上,制度创新和文化认同是“大一统”延续的关键,但其局限性也影响了社会发展。

一、单选题

1.中国考古工作者在浙江上山遗址群发现了距今约1万年的炭化稻米遗存和定居村落遗迹,并出土了大量磨制石器及陶器残片。这一考古成果可直接印证( )

A.旧石器时代早期人类掌握农业技术

B.旧石器时代晚期出现原始宗教萌芽

C.新石器时代早期长江流域农业起源

D.新石器时代晚期社会分工初步形成

2.甲骨文记载:“王令妇好从侯告伐夷”“妇好其比沚 伐巴方”。其中“妇好”是商王武丁的王后,“侯告”“沚瞂”是方国首领。据此可知,商代( )

A.妇女地位较高可参与军事 B.方国联盟下商王权力有限

C.家国同构体系已初步形成 D.国家治理具有内外服特征

3.《尚书·召诰》载:“有夏服(受)天命……惟不敬厥德,乃早坠厥命。有殷受天命……惟不敬厥德,乃早坠厥命。”西周青铜器大盂鼎(如图)铭文则言“丕显文王受天有大命”。这反映了西周( )

A.将天命与德治紧密结合 B.强调天命观念的稳定性

C.对前代天命观念进行否定 D.天命与礼乐制度相互矛盾

4.考古工作者在湖北荆州战国楚墓中出土了一批竹简(学术界称“荆州简”)。其中有记载:“周室东迁,诸侯力政,县大夫不世其官,而择能者居之。郡守岁考其绩,上计于王,黜陟由命。”这反映了当时( )

A.宗法分封制度得到强化 B.铁器牛耕推动土地私有化

C.百家争鸣促进思想解放 D.官僚政治雏形的初步显现

5.《睡虎地秦简·傅律》记载:百姓若隐瞒成年男子的年龄或谎报残疾情况,负责登记的基层官员(典、老)需缴纳赎耐的罚款;若百姓未按时报送年龄信息或故意虚报,将面临罚金(资二甲);若基层官员知情不报,也会被罚款;且同伍的邻居每户需缴纳一盾罚金,并被强制迁徙。该条文主要反映了秦朝( )

A.通过严刑峻法强化了基层连坐制度

B.以户籍控制保障赋役的准确征发

C.推行重农抑商政策以增加财政收入

D.借助乡里自治实现地方秩序稳定

6.如表是西汉郡守(部分)的籍贯与任职地情况统计。这种做法( )

西汉郡守(部分)的籍贯与任职地

姓名 籍贯 任职地 姓名 籍贯 任职地

黄霸 淮阳郡 扬州郡、颍川郡 文翁 庐江郡 蜀郡

龙伯高 京兆 零陵郡 郅都 河东郡 济南郡

李武 颍川郡 东郡 王尊 涿郡 东郡

A.适应加强中央集权的需要 B.源于经济重心逐渐南移

C.反映了官吏派遣的随机性 D.旨在分化削弱地方权力

7.自商鞅变法后,秦治下的子民都采用了小家庭的居住模式以避免重税。西汉后期,这种情况逐渐改变。到东汉,小家庭与大家庭互相嵌套的居住模式形成。这一变化主要是因为( )

A.适应小农经济的需要 B.国家土地制度的调整 C.应对边患的必然选择 D.儒家伦理观念的影响

8.曹魏时期的连坐刑罚主要用于谋反、大逆等严重犯罪中,对于一般的盗窃罪不再株连亲族。西晋时明确规定了“除谋反,适养、母出、女嫁,皆不坐父母弃市”。南朝时梁朝规定,“老小”之人不再处于连坐之内。连坐制的变迁( )

A.说明了法律体系逐渐完善 B.反映了社会矛盾日益缓和

C.体现了刑罚制度的理性化 D.表明宗族关系的渐趋淡化

9.唐代居民分布的情况与汉代相比发生了显著的变化,表中的数据来自葛剑雄《中国人口发展史》,其对比了汉唐之间人口密度最低的地区。汉唐之间的这种变化主要反映了( )

西汉与唐人口密度最低地区比较(单位:人/平方千米)

西汉 唐

郡国 密度 今地 州 密度 今地

郁林 0.56 广西 营 0.06 辽宁

合浦 0.81 广西 瓜伊沙西庭 0.16 新疆

戕柯 0.84 云南 肃甘 0.33 甘肃

南海 0.96 广东 灵盐夏胜 0.59 宁夏陕西内蒙古

交趾 1.02 越南 邕 0.64 广西

A.南方经济的显著发展 B.边疆治理方式趋于成熟 C.北方政局的长期动荡 D.社会阶层的流动性增强

10.《宋会要辑稿》载,宋仁宗朝知谏院范镇曾言:“中书、枢密院,古之政府,所以出纳王命,典领百司,未闻以科举之学进退(任免)大臣者。”其言论反映宋代文官政治的突出特征是( )

A.科举入仕者已主导中枢决策 B.行政权与监察权相互制衡

C.士大夫以政务能力参与治理 D.文官集团对皇权形成制约

11.在宋代婴戏图中时常可见活泼自信的女童形象,如图1《秋庭婴戏图》中,不仅女孩和男孩可以一起游戏,甚至还出现了姐姐争夺弟弟红缨枪的情形。而到了明清时期,纯男孩的课子图、教子图、训子图等读书类形象成为婴戏图的主要题材,如图2《教子图屏》中女童形象日渐式微。由此可见( )

图1宋《秋庭婴戏图》(局部) 图2清《教子图屏》(局部)

A.社会主流生育观发生变化 B.重文轻武的教育取向强化

C.科举制僵化压抑孩童天性 D.男女社会角色的日益固化

12.《宋史·夏国传》记载,西夏“官分文武,曰中书,曰枢密,曰三司,曰御史台,皆仿宋制;而蕃官则有宁令、谟宁令等号,犹中国宰相、枢密之职”。西夏皇帝既戴汉式皇冠,又“服白窄衫,毡冠红里”。该记载表明西夏旨在( )

A.推行民族保护政策 B.仿效汉族政治制度 C.彰显政权正统地位 D.缓和汉蕃民族矛盾

13.《元史》记载:元世祖至元十七年正月制定官员迁转的法律,规定各级地方官需定期迁转,官员不得在本籍任职,没有过错的官员授予现有的空缺职位,因事去世或有罪过的官员职位,选拔他人补缺,任期届满的官员则令其回家等待安排。元朝采取上述措施( )

A.削弱了地方割据基础 B.有利于边疆地区的开发 C.强化了民族等级制度 D.加剧了政府的财政负担

14.明中叶以后,江南出现“昔日逐末之人尚少,今去农而改业为工商者三倍于前”的现象,且“士大夫之家,多以货殖为急”,甚至江南府县出现“虽士大夫家,皆以畜贾游于四方”的记载。这一变化反映了( )

A.重农抑商政策的根本转变 B.传统士农工商秩序逐步松动

C.自然经济主导地位的丧失 D.江南地区出现资本主义萌芽

15.清初,欧洲医学理论以体液说占据主导地位。中国的大黄作为温和的泻药,在欧洲获得广泛使用。但清代大黄的对外出口以原材料直接出口为主,单价便宜,以至于俄国可以大量低价购入再高价转卖欧洲。这一现象反映出清代( )

A.中医受到欧洲医学理论影响 B.传统医疗卫生体系的不断优化

C.朝贡贸易对象发生明显变化 D.中药制剂研发和品牌意识欠缺

二、综合题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 礼者,天地之序也;乐者,天地之和也。礼以道其志,乐以和其声,政以一其行,刑以防其奸。四者,其极一也,所以同民心而出治道也。

——摘编自《礼记·乐记》

材料二 宋代书院勃兴,书院以藏书刻书、讲学论道为核心,成为文化传承的枢纽。书院突破官学限制,通过自由讲学与典籍整理,不仅培养了大批士人,更推动理学体系的完善与传播。朱熹重建白鹿洞书院时,订立《白鹿洞书院学规》,将“父子有亲、君臣有义”等儒家伦理与“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之”的治学方法结合,确立了书院教育的基本范式。这种“修身——穷理——笃行”的教育模式,使儒家经典从庙堂走向民间,既保存了传统文化基因,又通过学术争鸣催生新思想,为后世教育体系奠定基础。

——摘编自邓洪波《中国书院史》、朱熹《白鹿洞书院学规》等

材料三 重庆大足石刻始凿于初唐,历经晚唐、五代,盛于两宋,以佛教题材为主,儒、道教造像并陈。其中,宝顶山石刻《父母恩重经变相》以生动的雕刻艺术宣扬儒家孝道思想,展现了三教融合下独特的文化魅力,体现了巴渝地区对中华优秀传统文化的创新传承。

——摘编自黎方银《大足石窟艺术》

(1)根据材料一,概括古代礼乐制度的作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析宋代书院发展对文化传承的意义。

(3)根据材料三,指出重庆大足石刻体现了怎样的文化特点,并结合所学知识,说明其形成的历史背景。

(4)综合上述材料,谈谈你对中华优秀传统文化的认识。

三、材料题

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 先秦时期,驿站雏形初现。《周礼》载:“凡国野之道,十里有庐(简易房屋),庐有饮食;三十里有宿(住宿处),宿有路室,路室有委(储备物资);五十里有市,市有候馆(接待宾客的馆舍),候馆有积(积聚的物资)。春秋战国时期,各诸侯国为传递军情、政令,开始建立相对完善的邮驿系统。《左传》载:“楚子使申舟聘于齐……过宋,宋人杀之。楚子闻之,投袂而起,屦(鞋子)及于窒皇(宫中道路),剑及于寝门之外,车及于蒲胥之市”,楚军听闻申舟被杀,楚王急切追出,足见驿传对军事行动的重要性。此时驿站分散,规模小,多为诸侯国独立设置,尚未形成全国性统一体系。

——摘编自《周礼·地官》《左传·宣公十四年》

材料二 秦汉至隋唐,驿站制度走向成熟。秦朝“车同轨”后,以咸阳为中心修筑驰道,沿途广设驿站。汉代区分“驿”“传”,前者用马传书,后者以车接官,管理严格。隋唐时期,全国驿站达1600余所,《唐六典》记载“凡三十里一驿”。驿站不仅服务政务,还保障丝绸之路商旅行程,成为中外交流的重要节点。

——摘编自《睡虎地秦墓竹简》《唐六典》

材料三 宋元明清,驿站制度盛极而衰。元朝建立庞大的“站赤”系统,水陆驿站超1500处,《元史·兵志》载“每站备马数百匹”,保障了辽阔疆域的政令通达。明清时期,驿站功能出现分化,部分驿站成为商旅歇脚之处,促进区域商业发展。但因吏治腐败、管理失当,驿站逐渐衰落,清代雍正年间改革后,其重要性日益下降。

——摘编自《元史·兵志》《清史稿·食货志》

(1)根据材料一、二,比较先秦时期与秦汉至隋唐时期驿站制度的差异。

(2)根据材料并结合所学知识,概括影响中国古代驿站制度变迁的主要因素,并分析其对中国古代社会的影响。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料 中国古代“大一统”的长期延续,既依赖政治制度的不断创新,也得益于文化认同的持续深化。从秦汉郡县制打破分封割据,到隋唐科举制促进社会流动;从元代行省制有效管理辽阔疆域,到清代军机处强化中央集权,制度的迭代升级为“大一统”奠定了坚实基础。同时,“书同文”使文字超越方言差异,“独尊儒术”让儒家思想成为民族共识,即便少数民族政权如辽、金、元、清,也主动接纳并改造中原典章制度,推动“华夷一体”观念的发展。但这种“大一统”模式也存在局限,明清时期高度集权的强化,在维系稳定的同时,一定程度上抑制了地方活力与社会创新。

——摘编自张帆《中国古代简史》

根据材料,概括中国古代“大一统”长期延续的观点,并结合相关史实对其进行评析。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰)

参考答案

1.C

2.D

3.A

4.D

5.B

6.A

7.D

8.C

9.A

10.C

11.D

12.C

13.A

14.B

15.D

16.(1)作用:维护社会秩序;调和社会关系;辅助政治统治;规范民众行为。

(2)意义:培养人才,推动理学传播;保存传统文化,催生新思想;促进儒家经典世俗化;奠定后世教育范式。

(3)特点:三教融合,儒释道并存。背景:唐宋时期三教合一趋势;佛教中国化;儒家思想主导地位;地方文化的创新传承。

(4)认识:中华优秀传统文化具有连续性和包容性;需在传承中创新;对社会发展有重要影响;是民族精神的重要源泉。

17.(1)差异:先秦:分散独立,规模小,服务军事政令,未形成全国体系;秦汉至隋唐:统一体系,规模大,管理严格,服务范围扩展(政务、商贸、外交)。

(2)因素:国家统一与疆域变化;交通发展;政治军事需求;商业发展;吏治状况。影响:保障政令传达和军事行动;促进商贸和中外交流;维护国家统一;后期因腐败衰落影响行政效率。

18.观点:中国古代“大一统”长期延续得益于政治制度创新和文化认同深化。评析:政治上,郡县制、科举制、行省制等制度创新强化了中央集权;文化上,“书同文”“独尊儒术”及少数民族接纳中原制度促进文化认同。但明清高度集权抑制了地方活力。综上,制度创新和文化认同是“大一统”延续的关键,但其局限性也影响了社会发展。

同课章节目录