暑假巩固强化试题 2025年暑假小学语文统编版五年级下册

文档属性

| 名称 | 暑假巩固强化试题 2025年暑假小学语文统编版五年级下册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-22 11:23:57 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

暑假巩固强化试题

2025年暑假小学语文统编版五年级下册

一、基础知识综合

小语同学为本次活动写了一份开场白,请你按照下列题目的要求,帮他将开场白的内容补充完整。

当我们走出校园,走向liáo阔的天地,就会看到课本之外更广大的世界。那里有飞chí的jùn马,喧哗(huā huá)的小溪,还有美丽的湖泊(bó pō)。也许在壮丽而又【威慑 威严】的自然面前,我们会感到自己的miǎo小,但这正是研学的意义所在,不断地学习与体验,让我们的视野更加宽广,让我们学会【审视 注视】自己的内心。相信这段研学之旅,会成为大家成长路上一段难忘且珍贵的记忆!

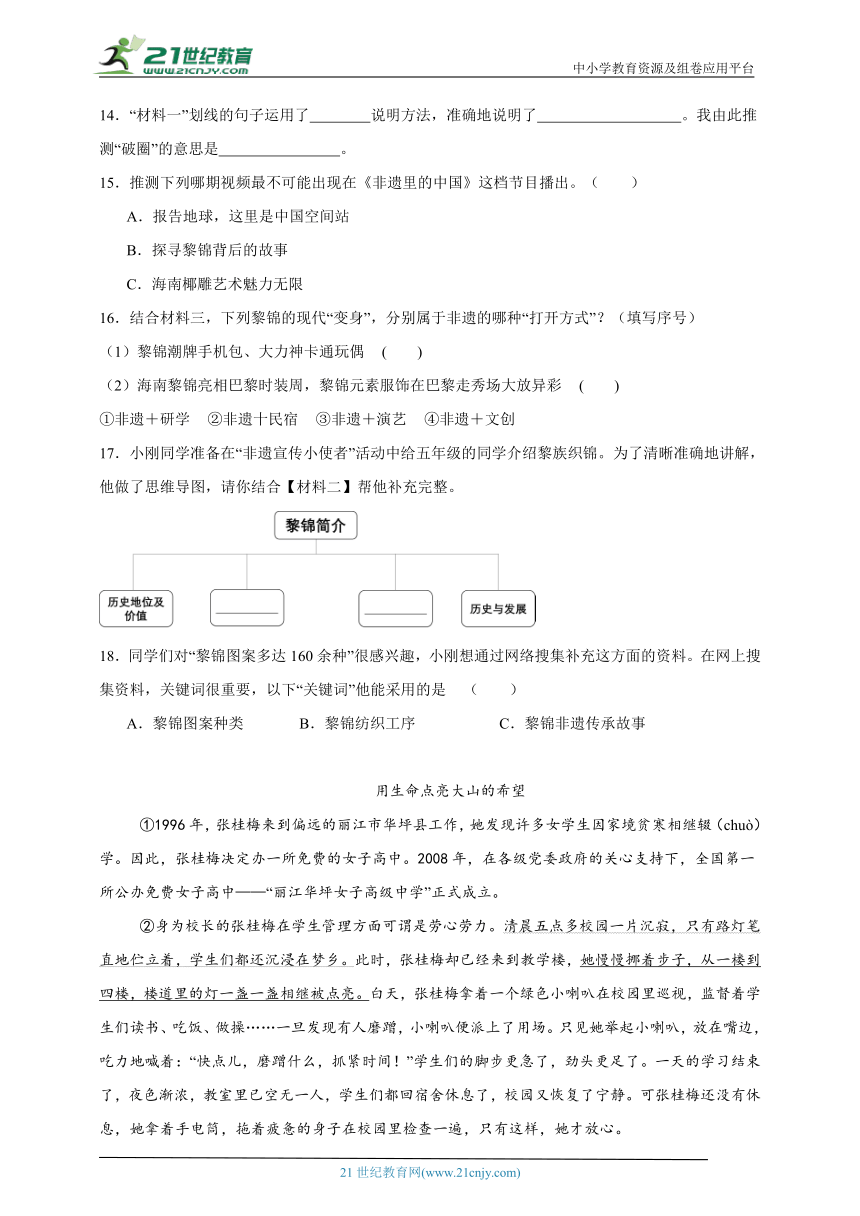

1.请结合语境,在下面的田字格里写出语段中拼音所对应的汉字

阔 飞 马 小

2.请在“( )”里用“√”选出加点字的正确读音。

3.请用“\”划去“【 】”中使用不正确的词语。

二、选择题

4.下列词语中字音完全正确的一项是( )

A.威吓(xià) 弓弩(nǔ) 提供(gòng)

B.调(diào)度 血泊(pò) 景阳冈(gàng)

C.踌躇(chú) 擂(léi) 鼓喇(lǎ)叭

D.旖旎(nī) 喧哗(huò) 揩(kái)去

5.小语写的游记中缺少一组关联词,下列选项中最恰当的一项是( )

( )兵马俑就里的陶人站得端端正正。( )看他们脸上生动的表情,好像下一秒就会动起来一样。

A.因为……所以……

B.虽然……但是……

C.不是……而是……

D.只有……才……

6.小史在参观完秦始皇陵兵马俑后激动地对大家说:“举世闻名的秦兵马俑巧夺天工、吸引了全球各地的旅客。真是 啊。”给横线处填上歇后语,最恰当的一项是( )

A.孔明借东风——巧用天时 B.梁山泊的军师——无(吴)用

C.隔着门缝吹喇叭——名(鸣)声在外 D.咸菜烧豆腐——有言(盐)在先

7.下面是同学们对三秦风光的描述,其中加点词语运用不恰当的一项是( )

A.站在秦岭脚下,望着那苍翠的林海,我们对即将展开的山林探秘之旅跃跃欲试。

B.稻田里最美的风景就是农民伯伯的身影,只等忙季过去,他们就可以养尊处优了。

C.登上华山的长空栈道时,岩壁下是深不见底的峡谷,让人每走一步都心惊胆战。

D.面对如此美丽的景色,我情不自禁地想要赋诗一首,以此赞美我们美丽的家园。

三、填空题

8.漫步曲江池畔,仿佛还能看到古人们在此吟诗作乐,同学们举行了国学趣答活动,请你根据本学期所学内容完成答题。

(1)【诗中有趣】古诗中的儿童天真无邪,惹人喜爱。有“ ,彩丝穿取当银钲”中的“稚子”;有“ ,短笛无腔信口吹”中的牧童。这些儿童的形象,都表达了作者对他们的喜爱。

(2)【诗中含情】《从军行》中的“ , ”是王昌龄报效祖国的壮志豪情;《闻官军收河南河北》中“ , ”是诗人听闻官军收复失地时的激动狂喜。

(3)【为人处世】面对同学之间的小矛盾,我不会斤斤计较,那是我读《论语》“ ,小人长戚戚”时得到的启示;面对需要帮助的人,奶奶总是会伸出热情的双手,她总是会说:“ ,仁之端也。”

四、文言文阅读

自相矛盾

楚人有鬻(yú yù)盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也。”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也。”或曰:“以子之矛陷子之盾,何如?”其人弗(fó fú)能应也。夫(fū fú)不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立。

9.给文中的加点字选择正确的读音,打“√”。

10.解释下列加点字。

楚人有鬻盾与矛者:

于物无不陷也:

或曰:

其人弗能应也:

11.用现代汉语翻译下面的句子。

夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立。

12.当有人说“以子之矛陷子之盾,何如”时,楚人为什么“弗能应”?

13.这则寓言告诉了我们一个什么道理?

五、现代文阅读

【材料一】《非遗里的中国3》海南篇央视热播

2025年5月3日晚,中央广播电视总台大型非遗文旅节目《非遗里的中国》第三季海南篇在央视综合频道(CCTV-1)及央视频平台重磅开播。主持人龙洋、文化学者单霁翔、歌手阿云嘎齐聚海南,通过沉浸式体验与创新表达,向观众展现海南非遗的多元魅力。节目播出后,全网掀起非遗讨论热潮,48小时内累计曝光量达2.4亿人次,全网多平台热搜上榜18次,非遗再次“破圈”传播。(来源:南海网、新海南客户端)

【材料二】有关黎锦的资料

①黎族织锦是海南黎族人民传承了3000多年的手工技艺,被称为中国纺织史的“活化石”。

②它用海岛棉、麻等天然材料织成,并用植物染料染色,既鲜艳又环保。

③黎族阿姨们用一种特别的工具-踞(jù)艇机织布:她们坐在地上,用腰带固定织机,双脚踩住木棍,双手像跳舞一样穿梭彩线,慢慢织出花纹。整个过程需要四步:防线、染色、编织、刺绣,做一条裙子可能要花好几个月。

④黎锦图案多达160余种,包括人形纹、动植物纹及几何纹等。大力种纹是黎锦中的典型纹饰,外形类似于机器人。

⑤以前黎锦用来做简裙、头巾,还有献给皇帝的“龙被”。现在,它变成了潮牌手机包、大力神卡通玩偶······甚至走上了巴黎时装周!2009年该技艺被列入联合国教科文组织急需保护的非遗名录,2024年入选人类非遗代表作名录,全世界都在保护这份宝藏。

(根据网络资料整理编写)

材料三:非遗的N种“打开方式”

14.“材料一”划线的句子运用了 说明方法,准确地说明了 。我由此推测“破圈”的意思是 。

15.推测下列哪期视频最不可能出现在《非遗里的中国》这档节目播出。( )

A.报告地球,这里是中国空间站

B.探寻黎锦背后的故事

C.海南椰雕艺术魅力无限

16.结合材料三,下列黎锦的现代“变身”,分别属于非遗的哪种“打开方式”?(填写序号)

(1)黎锦潮牌手机包、大力神卡通玩偶 ( )

(2)海南黎锦亮相巴黎时装周,黎锦元素服饰在巴黎走秀场大放异彩 ( )

①非遗+研学 ②非遗十民宿 ③非遗+演艺 ④非遗+文创

17.小刚同学准备在“非遗宣传小使者”活动中给五年级的同学介绍黎族织锦。为了清晰准确地讲解,他做了思维导图,请你结合【材料二】帮他补充完整。

18.同学们对“黎锦图案多达160余种”很感兴趣,小刚想通过网络搜集补充这方面的资料。在网上搜集资料,关键词很重要,以下“关键词”他能采用的是 ( )

A.黎锦图案种类 B.黎锦纺织工序 C.黎锦非遗传承故事

用生命点亮大山的希望

①1996年,张桂梅来到偏远的丽江市华坪县工作,她发现许多女学生因家境贫寒相继辍(chuò)学。因此,张桂梅决定办一所免费的女子高中。2008年,在各级党委政府的关心支持下,全国第一所公办免费女子高中——“丽江华坪女子高级中学”正式成立。

②身为校长的张桂梅在学生管理方面可谓是劳心劳力。清晨五点多校园一片沉寂,只有路灯笔直地伫立着,学生们都还沉浸在梦乡。此时,张桂梅却已经来到教学楼,她慢慢挪着步子,从一楼到四楼,楼道里的灯一盏一盏相继被点亮。白天,张桂梅拿着一个绿色小喇叭在校园里巡视,监督着学生们读书、吃饭、做操……一旦发现有人磨蹭,小喇叭便派上了用场。只见她举起小喇叭,放在嘴边,吃力地喊着:“快点儿,磨蹭什么,抓紧时间!”学生们的脚步更急了,劲头更足了。一天的学习结束了,夜色渐浓,教室里已空无一人,学生们都回宿舍休息了,校园又恢复了宁静。可张桂梅还没有休息,她拿着手电筒,拖着疲惫的身子在校园里检查一遍,只有这样,她才放心。

③2018年初,张桂梅倒下了。她脸上毫无血色,几乎连说话的力气都没有。但华坪县领导来探望她时,她却说:“我情况不太好,能不能把丧葬费提前给我?我想看着这笔钱用在孩子们身上。”在场的人无不红了眼眶。

④如今,张桂梅的身体愈发不堪重负,她先后确诊了骨瘤、血管瘤等20多种疾病,她身上贴满了止痛的膏药。随着疼痛频率越来越高,她只能靠一把把止疼药强撑着。即便饱受病痛的折磨,张桂梅也不愿多花一分钱为自己看病,把钱都留给需要帮助的学生。

⑤以一灯传诸灯,终至万灯皆明。张桂梅帮助贫困山区的女孩们走出大山,点亮人生梦想,为我国的脱贫攻坚作出了伟大贡献。

19.给第三自然段拟个小标题是:

20.第二自然段波浪线句子是 态描写,直线句子是 态描写。“挪”字写出了张老师身体的 ,也反衬出她意志的。

21.第二自然段的动作和语言写出了张老师对学生的( ),第三自然段的语言写出了张老师对学生的( )

①溺爱 ②严格的爱 ③宠爱 ④疼爱

22.结合本文,说说对“以一灯传诸灯,终至万灯皆明”的理解。

引路人

①雨淅淅沥沥地下个不停。在密密的雨帘中,街上的行人稀少。我不禁加快了脚步向前走去。我只顾低头走路,突然撞了一下身旁的一个行人。我连忙抬起头来,只见一位双目失明的老人扶住了路旁的墙壁,才没有倒下去。

②“对不起,对不起!”我一阵慌张,连声道歉。

③“噢,噢,不要紧。”

④我心里感到愧疚,忙说:“大伯,我扶你回去吧!”说着,就伸出手搀扶着他。

⑤“太谢谢了,小姑娘。”他感动地说。

⑥我搀扶着他一起向前走。突然,被什么东西绊了一下,差点儿摔倒。我低头一看,是一块下水道水泥板,就不满地嚷肴;“谁把水泥板拿开了,也不放回原处,真缺德!”但一想到身旁的盲人,忙提醒说:“大伯,您这边走,小心绊倒。”他刚走了一步,随即又停了下来,挣开被我搀扶的手,把手中的拐【仗 杖】放在一边,【蹲 遵】下去一边摸索着,一边说:“还会有人走过这里,说不定会被绊倒的。”不一会儿,他摸到了那块水泥板,又摸到了下水道口,小心翼翼地搬过去把它盖好,然后慢慢地站起来伸手在衣袋里摸纸巾。

⑦这时,我的心猛烈一震,连忙拿出自己的纸巾,放在他那双沾满泥水的手中。我的眼睛湿润了。我仿佛看见他那双模糊的眼睛在闪光。是的,我看见了他那颗火热透明的心,一颗时时能够想到别人的心。

⑧雨仍在下着,我搀扶着他,继续向前走着,走着……( )在通往他家的这条路上我是他的引路人,( )在学习做人的道路上,他却是我的引路人。

(本文有删改)

23.用“/”划去【】中不正确的字。

24.选文第⑧自然段中的括号里应填入的关联词,正确的一项是 ( )

A.虽然……但是…… B.因为……所以…… C.不但……而且……

25.根据短文内容梳理我的心情变化,完成思维导图,加深对文章的理解。

26.以下选项中,对短文内容理解恰当的是 ( )

A.“他刚走了一步,随即又停了下来”中的动作描写,体现了失明老人的犹豫不决。

B.“他那双沾满泥水的手”暗示失明老人不怕脏,一心为他人着想。

C.第⑥自然段“小心翼翼”一词,写出了失明老人盖水泥板时的害怕的样子

27.第⑦自然段划线句子是对“我”的 描写,此时“我”心里可能在想:

28.文章结尾说“我是他的引路人”,又说“他却是我的引路人”,是否矛盾?为什么?

六、书面表达

29.习作展示

题目:那一刻,我 了

要求:

1.横线上可以填一种心情,如难过、高兴、心酸等;也可以填一个动作,如哭了,笑了,跳起来了……

2.重点把事情经过写清楚,把“那一刻”写具体,表达出当时的真情实感。不出现真实校名和姓名。(400字左右)

参考答案

题号 4 5 6 7

答案 C B C B

1. 2.huá pō 3.威慑 注视

【解析】1.本题考查看拼音写汉字。

要认真拼读给出的拼音,明确要写的汉字,写完后再次检查拼写是否有误。书写时注意字的笔画和笔顺,做到工整、规范、正确。本题“辽、驰、骏、渺”的笔画较复杂,易写错,需注意。

2.本题考查多音字。

哗:

huá:多用作形容词或动词,表喧闹、嘈杂;例:喧哗、哗变、哗众取宠。

huā:拟声词,模拟突然的声响;例:哗啦啦(雨声)、哗的一声(物体倾倒声)。

喧哗(huá):形容声音大而杂乱,指人声、环境等吵闹、不安静。

泊:

bó:动词:停靠、停留;例:停泊、漂泊。形容词:淡泊、宁静;例:淡泊名利。

pō:名词,指湖泊;例:湖泊、梁山泊。

湖泊(pō):天然或人工形成的静水水域,通常比“池”大,比“海”小。

3.本次考查选字、词填空。

威慑:用武力、气势或压力使人恐惧而屈服。

威严:庄重严肃,使人敬畏的气势或态度。

如果要形容自然景观既壮丽又带有一种令人敬畏的力量,“威严”更合适;故划去“威慑”。

审视:仔细察看或深入思考分析。

注视:集中目光长时间地看。

强调对内心的观察不是表面的,而是深入的、理性的,甚至带有自我检讨的色彩,“审视”是更准确、更深刻的选择;故划去“注视”。

4.C

【详解】本题考查对字音的辨析。

A.威吓(xià)——hè,提供(gòng)——gōng;

B.血泊(pò)——pō,景阳冈(gàng)——gāng;

D.旖旎(nī)——nǐ,喧哗(huò)——huá,揩(kái)去——kāi;

故选C。

5.B

【详解】本题考查关联词的运用。

A.“因为……所以……”表因果关系,前半句是因,后半句是果。但“兵马俑俑坑里的陶人站得端端正正”与“他们脸上生动的表情,好像下一秒就会动起来一样”不存在因果联系,所以该选项不合适。

B.“虽然……但是……”是转折关系连词。“陶人站得端端正正”呈现出一种静态、规整的状态,“脸上生动的表情,好像下一秒就会动起来”又体现出一种动态、鲜活的感觉,二者形成转折,该选项正确。

C.“不是……而是……”表并列关系,用于否定前者肯定后者。此句中前后内容并非这种逻辑,所以该选项不符合。

D.“只有……才……”表条件关系,强调前一个分句是后一个分句的必要条件。这里前后句不存在条件关系,所以该选项也不正确。

故选B。

6.C

【详解】本题旨在考查歇后语。

小史的话强调秦兵马俑“举世闻名”,全世界都知道,“巧夺天工”,并“吸引了全球各地的旅客”,横线处需填入一个表示“名声远扬、广为人知”的歇后语,以表达对兵马俑的赞叹。

A.选项强调善于利用时机(如诸葛亮借东风的故事),与兵马俑的“出名”无关。

B.选项谐音“无用”,意为没有用处,但小史是在赞美兵马俑,语义矛盾。

C.“鸣”与“名”谐音,“名声在外”意为名声传播得很远,与“举世闻名”“吸引全球旅客”的语境完美匹配,因此选项C最恰当。

D.选项谐音“有言在先”,指事先声明或约定,与兵马俑的“名声”无关。

故选C。

7.B

【详解】本题考查词语运用。

B.“养尊处优”指生活在富贵优裕的环境中。农民伯伯忙季过后是休息调整,并非处于富贵优裕的状态,用“养尊处优”来形容不恰当。

故选B。

8. 稚子金盆脱晓冰 牧童归去横牛背 黄沙百战穿金甲 不破楼兰终不还 却看妻子愁何在 漫卷诗书喜欲狂 君子坦荡荡 恻隐之心

【详解】本题考查对古诗和名言的识记理解。

(1)书写时注意“稚”“盆”“童”“横”“背”的正确写法;

(2)“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。”出自唐代王昌龄的《从军行七首·其四》,译文:守边将士身经百战,铠甲磨穿,壮志不灭,不打败侵犯的敌人,誓不返回家乡。

“却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂。”出自唐代杜甫的《闻官军收河南河北》,译文:回头望见妻子和孩子哪还有一点的忧伤,胡乱地卷起诗书感到欣喜若狂。

书写时注意“黄”“战”“楼”“妻”“漫”“卷”“喜”“欲”的正确写法;

(3)书写时注意“君”“荡”“恻”“隐”的正确写法。

9.yù fú fú 10. 卖 刺破或穿透 有的人 不 11.什么都不能刺破的盾和什么都能刺破的矛,不可能同时存在于这个世界上。 12.因为他的说法前后矛盾,不能自圆其说,所以他“弗能应”。 13.这则寓言告诉我们的道理是说话做事要前后照应,不要自相矛盾。

【导语】这篇《自相矛盾》以简洁的寓言形式,通过楚人夸耀盾与矛的极端言辞,生动揭示了逻辑矛盾的本质。文本运用对话体展开矛盾冲突,以“弗能应”的哑然收尾,凸显了绝对化论断的荒谬性。作者善用对比手法(“不可陷”与“无不陷”)和递进结构(从个体夸耀到普遍真理),最终提炼出“不可同世而立”的哲学命题。其价值在于用生活化的比喻阐释了形式逻辑的基本规律,警示人们言行需符合逻辑自洽性。

9.本题考查字音。

“鬻”读“yù”,意为“卖”,是文言文中表示售卖的常用字。

“弗”读“fú”,是文言文中的否定词,相当于“不”。

夫:fū,通常指成年男子或丈夫;fú,则用作文言助词或指示代词。

“夫”在这里读“fú”,作为句首语气词,用于引出议论。

10.本题考查字词解释。

“鬻”结合语境“楚人有鬻盾与矛者”,指楚国人在卖盾和矛,所以“鬻”是“卖”的意思。

“陷”在“吾矛之利,于物无不陷也”中,描述矛的锋利,能穿透物体,因此“陷”是“穿透、刺破”的意思。

“或曰”是“有的人说”的意思,“或”在这里指代“有的人”。

“其人弗能应也”指那人不能回答,“弗”直接翻译为“不”。

11.本题考查句子翻译。

翻译时需注意关键词:“夫”是句首语气词,可不译;“不可陷之盾”指“无法被刺穿的盾”;“无不陷之矛”指“能刺穿一切的矛”;“同世而立”是“同时存在于世间”。

意思是:无法被刺穿的盾和能刺穿一切的矛,是不可能同时存在于世间的。

12.本题考查短文内容的理解。

楚人既说自己的盾“物莫能陷”,又说自己的矛“于物无不陷”,这两个说法本身相互抵触。当被问到“以子之矛陷子之盾”时,若矛刺穿了盾,说明盾并非“物莫能陷”;若矛刺不穿盾,说明矛并非“于物无不陷”。无论哪种结果,都会推翻他之前的话,所以他无法回应。

故:因为自己把“矛”和“盾”的功力都夸大到绝对化程度,使自己不能自圆其说,处于尴尬局面,无法回答。

13.本题考查主旨概括。

寓言通过楚人自相矛盾的行为,讽刺了说话、做事前后不一致、相互抵触的现象。告诉我们:说话做事要实事求是,遵循逻辑,不能夸大其词或前后矛盾,要符合客观事实。

【点睛】参考译文:

楚国有个卖矛又卖盾的人,他首先夸耀自己的盾,说:“我的盾很坚固,无论用什么矛都无法穿破它!”然后,他又夸耀自己的矛,说:“我的矛很锐利,无论用什么盾都不能不被它穿破!”有的'人问 他:“如果用你的矛去刺你的盾,会怎么样?”,那个人被问得哑口无言。什么矛都无法穿破的盾与什么盾都能穿破的矛,不能同时出现在一起。

14. 列数字 节目播出后的传播效果和影响力 突破原有受众范围,引起更广泛的社会关注 15.A 16. ④ ③ 17.制作材料和工艺 图案特点 18.A

【导语】这篇阅读材料以《非遗里的中国》海南篇为切入点,围绕黎锦这一非遗项目展开,通过三则材料展现了非遗文化的现代传播与传承。材料一以数据呈现节目影响力,材料二系统介绍黎锦历史与工艺,材料三图示非遗创新路径。整体编排逻辑清晰,既保留了传统文化的厚重感(如3000年纺织史),又突出其现代转型(如巴黎时装周)。图文结合的形式增强了可读性,题目设计注重考查信息提取与关联分析能力,符合新课标对非连续性文本的考查要求,有效引导学生关注传统文化在当代的创新表达。

14.本题考查说明方法和词语理解。

结合材料一“节目播出后,全网掀起非遗讨论热潮,48小时内累计曝光量达2.4亿人次,全网多平台热搜上榜18次,非遗再次‘破圈’传播。”可知,“48小时”“4亿”“18次”列举了具体数字来呈现节目播出后的热度情况,所以说明方法是列数字,这些数字直观准确地表明节目播出后,在短时间内获得了极大的曝光量和较高的热度,受到众多关注。

从节目播出后取得的广泛传播效果,吸引了大量观众,可推测“破圈”是指节目突破了原本关注非遗的特定圈子,被更广泛的大众所知晓和关注。

15.本题考查课外知识积累。

A.“报告地球,这里是中国空间站”,中国空间站属于现代航天科技成果,和非物质文化遗产没有关联。非物质文化遗产是各族人民世代相传,并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式,以及与传统文化表现形式相关的实物和场所,所以该期视频最不可能出现在《非遗里的中国》节目中。

B.“探寻黎锦背后的故事”,黎锦是海南黎族人民传承了3000多年的手工技艺,是中国纺织史的“活化石”,属于非物质文化遗产,很有可能出现在节目中。

C.“海南椰雕艺术魅力无限”,椰雕是传统民间雕刻艺术,是利用椰子壳雕制各种精美的工艺品,属于非物质文化遗产,也可能出现在节目中。

故选A。

16.本题考查文章内容理解。

(1)“黎锦潮牌手机包、大力神卡通玩偶”,这是将黎锦这一非遗元素融入到现代文创产品(手机包、卡通玩偶)中,通过创意设计开发出新的产品,属于“非遗+文创”,故选④。

(2)“海南黎锦亮相巴黎时装周,黎锦元素服饰在巴黎走秀场大放异彩”,时装周走秀属于演艺、展示活动,是用表演的形式将黎锦元素进行展示,属于“非遗+演艺”,故选③。

17.本题考查文章内容理解。

结合材料二第①自然段可知,介绍了黎族织锦在我国纺织史上有着古老且独特的地位,像“活化石”般珍贵,这体现了它极高的历史价值;结合材料二第②③自然段可知,介绍了黎族织锦的制作原料和制作工艺;结合材料二第④自然段可知,介绍了黎族织锦的图案种类及特点;结合材料二第⑤自然段可知,黎锦受国际重视保护,不断创新发展,融入现代生活。

18.本题考查课外搜集与积累。

A.“黎锦图案种类”,直接针对黎锦的图案进行搜索,能够精准获取关于黎锦160余种图案具体有哪些、分别是什么样子等相关资料,符合搜集黎锦图案方面资料的需求。

B.“黎锦纺织工序”,重点在于黎锦从防线、染色到编织、刺绣等制作的流程步骤,和黎锦图案种类并无直接关联,无法获取到想要的图案相关资料。

C.“黎锦非遗传承故事”,主要会搜索到关于黎锦传承过程中发生的故事,比如传承人如何坚守技艺等内容,不能满足补充黎锦图案资料的要求。

故选A。

19.提前要丧葬费 20. 静 动 虚弱 21. ② ④ 22.张桂梅这样的人越来越多,我们的社会才会更温暖,我们的国家才更有希望。

【导语】这篇记叙文以张桂梅创办免费女子高中的感人事迹为主线,通过典型场景的细节描写(如清晨点灯、小喇叭督促、病榻托付等),生动塑造了一位无私奉献的教育者形象。文章采用“总-分-总”结构,以“点亮希望”为文眼,通过时间顺序展现主人公从办学到病倒的历程。语言平实却富有感染力,特别是“挪着步子”“贴满膏药”等细节描写,既凸显人物身体之虚弱,又反衬其精神之坚韧。结尾引用“一灯传诸灯”的比喻,升华主题,讴歌了教育扶贫的时代价值。

19.本题考查拟写标题。

第③自然段主要讲述了2018年初张桂梅身体倒下,在华坪县领导探望时,她不顾自己身体状况,提出想提前拿到丧葬费并看着这笔钱用在孩子们身上这一令人感动的情节。所以小标题要突出张桂梅身体状况不佳以及她心系学生这两个关键要素。

示例:心系学生欲预支丧葬费

20.本题考查句子分析和描写手法。

结合第②自然段“清晨五点多校园一片沉寂,只有路灯笔直地伫立着,学生们都还沉浸在梦乡。”可知,描绘了清晨校园安静、静止的画面,路灯伫立、学生在睡,是静态描写;结合第②自然段“她慢慢挪着步子,从一楼到四楼,楼道里的灯一盏一盏相继被点亮。”可知,此句通过“来到”“挪着步子”“点亮”等动词,展现了张桂梅的行动过程,是动态描写。“挪”表示脚步缓慢、艰难地移动,暗示张桂梅身体状况不佳。同时,这也反衬出她意志的坚定。尽管身体不好,但她依然坚持早起为学生服务,体现出她克服身体困难、坚守岗位、关爱学生的顽强意志。

21.本题考查人物形象分析。

结合第②自然段“张桂梅却已经来到教学楼,她慢慢挪着步子,从一楼到四楼,楼道里的灯一盏一盏相继被点亮。白天,张桂梅拿着一个绿色小喇叭在校园里巡视,监督着学生们读书、吃饭、做操……”,张桂梅清晨早起为学生开灯,白天拿着小喇叭监督学生读书、吃饭、做操,发现有人磨蹭就督促。这些动作和她“快点儿,磨蹭什么,抓紧时间!”的语言,体现出她对学生日常行为规范的严格要求,希望学生能珍惜时间、养成良好习惯。这是一种基于严格要求的关爱,所以是“严格的爱”,故第一空选②;

第③自然段中,张桂梅身体极度虚弱时,说想提前拿到丧葬费,看着这笔钱用在孩子们身上。这充分展现出她内心深处对学生毫无保留的心疼与关爱,是一种发自内心的、饱含深情的疼爱,所以是“疼爱”,故第二空选④。

22.本题考查句子分析。

结合第⑤自然段“以一灯传诸灯,终至万灯皆明。”及上下文可知,张桂梅似首灯,她创办免费女高,劳心劳力育人,不顾病痛倾尽全力。经她帮扶,贫困山区女孩获得知识的羽翼,飞出大山。她传递的不仅是教育,更是信念与希望,众多女孩被点亮,以己力反哺社会,终成万灯共明之景。

23.仗 遵 24.A 25.慌张道歉 愧疚 感动敬佩 26.B 27. 神态 这位盲人伯伯眼睛看不见,行动本就不便,却还一心想着别人,怕别人被绊倒就去摸索着盖好水泥板。和他比起来,我之前只顾自己赶路、抱怨的行为太狭隘了,他的善良和无私太令人敬佩,我以后也要像他一样,多为他人着想。 28.不矛盾。“我是他的引路人”指“我”在现实中搀扶盲人回家。“他是我的引路人”指盲人用行动教会“我”为他人着想的美德,在精神层面引领“我”。

【导语】这篇《引路人》通过雨天偶遇盲人老人的小事,展现了深刻的精神内涵。文章以细腻的动作描写和心理刻画,形成“我”与盲人老人行为的鲜明对比:前者起初只是出于歉意的帮助,后者却展现了无私为他人着想的高尚品格。文中双重“引路”的构思精妙,既指现实中的搀扶,更隐喻精神层面的引领。作者运用环境描写烘托氛围,以“雨”贯穿始终,暗示人物心灵的涤荡与成长。结尾的点题句升华主题,揭示了“助人者亦受教”的人生哲理,体现了小故事大道理的文学魅力。

23.本题考查选字填空。

仗:凭借,依靠。

杖:拐杖,扶着走路的棍子。

第⑥段“他刚走了一步,随即又停了下来,挣开被我搀扶的手,把手中的拐【仗 杖】放在一边,”可知,拐杖:指走路时支撑身体的棍子,应选“杖”。故划去“仗”。

蹲:两腿尽量弯曲,像坐的样子,但臀部不着地。

遵:依照,按照。

第⑥段“【蹲 遵】下去一边摸索着”可知,蹲下去:指弯曲膝盖,使身体向下蹲伏的姿态,应选“蹲”。故划去“遵”。

24.本题考查关联词的应用。

A.“虽然……但是……”表示转折关系的关联词。

B.“因为……所以……”表示因果关系关联词,用于说明前因后果。

C.“不但……而且……”表示递进关系关联词,后一分句在语义上比前一分句更进一层。

第⑧自然段“雨仍在下着,我搀扶着他,继续向前走着,走着……( )在通往他家的这条路上我是他的引路人,( )在学习做人的道路上,他却是我的引路人。”前半句“在通往他家的这条路上我是他的引路人”说的是“我”在实际道路行走方面对盲人老人起到引导作用;后半句“在学习做人的道路上,他却是我的引路人”意思发生转折,强调老人在品德、做人方面给“我”带来的启示和引导,前后意思相反,所以用“虽然……但是……”合适。

故选A。

25.本题考查文章内容理解。

结合第①自然段“我只顾低头走路,突然撞了一下身旁的一个行人。我连忙抬起头来,只见一位双目失明的老人扶住了路旁的墙壁,才没有倒下去。”和第②自然段“‘对不起,对不起!’我一阵慌张,连声道歉。”可知,“我”因为只顾低头走路,撞到了身旁的失明老人,感到非常慌张,连忙道歉并主动提出扶老人回家;

结合第④自然段“我心里感到愧疚,忙说:‘大伯,我扶你回去吧!’说者,就伸出手搀扶着他。”可知,“我”因撞到老人,内心觉得愧疚,希望通过搀扶老人回家来弥补自己的过错;

结合第⑦自然段“这时,我的心猛烈一震,连忙拿出自己的纸巾,放在他那双沾满泥水的手中。我的眼睛湿润了。我仿佛看见他那双模糊的眼睛在闪光。是的,我看见了他那颗火热透明的心,一颗时时能够想到别人的心。”可知,“我”给老人递纸巾,此时“我”被老人的行为深深打动,内心充满敬意。

26.本题考查文章内容理解。

A.结合第⑤自然段“他刚走了一步,随即又停了下来”可知,这里的动作描写体现的是老人听到“我”说下水道水泥板被拿开后,意识到可能会给他人带来危险,停下来去处理水泥板,并不是犹豫不决,所以该选项错误。

B.结合第⑦自然段“他那双沾满泥水的手”可知,老人在看不见的情况下,为了把水泥板盖好,不怕脏去摸索、搬弄水泥板,这暗示了失明老人不怕脏,一心为他人着想的美好品质,该选项正确。

C.第⑥自然段“小心翼翼”一词,写出的是失明老人因为看不见,在搬水泥板盖下水道口时,担心放不好会再次给他人带来危险,所以动作谨慎、小心,而不是害怕的样子,所以该选项错误。

故选B。

27.本题考查人物描写和语言表达能力。

结合第⑦自然段“我的眼睛湿润了。”可知,通过对“我”外在神态特征“眼睛湿润”进行描绘,属于神态描写,这种描写能直观展现“我”当下的情绪状态。“我”目睹盲人老人在看不见的情况下,不顾自身不便,为避免他人被绊倒去摸索着盖好下水道水泥板。此时“我”被老人这种一心为他人着想的高尚品质深深触动。“我”的内心可能会包含对老人行为的感动、敬佩,也可能会有对自己之前行为的反思等。

示例:这位大伯眼睛看不见,却还想着别人的安危,主动去盖好水泥板。他的心地如此善良,品德如此高尚。再想想我刚才还在抱怨,实在不应该。我要向大伯学习,做一个为他人着想的人。

28.本题考查分析字词句段的含义及作用。

结合第⑧自然段“虽然在通往他家的这条路上我是他的引路人,但是在学习做人的道路上,他却是我的引路人。”可知,“我是他的引路人”指的是在现实的雨天道路上,“我”搀扶双目失明的老人,在行走方向上为他指引,是实际行动上的引导。而“他却是我的引路人”指的是老人虽然看不见,但他一心为他人着想,主动去盖好可能会让人绊倒的水泥板,这种高尚的品德和无私的精神,为“我”在做人、品德修养的道路上树立了榜样,指引“我”要做一个心怀他人的人,是精神层面的引导。二者所指的层面不同,所以并不矛盾。

29.范文:

那一刻,我笑了

每个人都有自己的快乐时刻,而我的快乐时刻让我至今难忘。那是上个星期六的下午,我和爸爸一起参加社区组织的“爱心义卖”活动。

活动开始前,我和爸爸早早地来到了社区广场。我们把家里闲置的玩具、书籍和一些小工艺品整齐地摆放在摊位上。爸爸告诉我,义卖所得的钱将全部捐给贫困地区的孩子们,让他们也能像我们一样快乐地学习和生活。我听了之后,心里充满了期待。

义卖开始了,广场上人来人往,热闹非凡。我站在摊位前,大声地向过往的行人介绍我们的物品。一开始,我有点紧张,声音很小,也不敢抬头看人。爸爸鼓励我说:“别怕,大声点,你是最棒的!”听了爸爸的话,我鼓起勇气,大声地吆喝起来:“快来瞧一瞧,看一看!这里有好多好玩的玩具和好看的书哦!”

慢慢地,我的声音越来越洪亮,也越来越自信。不一会儿,就有一位阿姨走过来,问我:“小朋友,这个玩具熊多少钱呀?”我连忙回答:“阿姨,这个玩具熊只要十块钱,它可好玩啦!而且您买了它,还能帮助贫困地区的小朋友呢!”阿姨听了我的介绍,微笑着点了点头,从钱包里拿出十块钱,递给了我。我接过钱,小心翼翼地放进捐款箱,心里别提有多高兴了。

接下来,越来越多的人来到我们的摊位前,有的买玩具,有的买书,还有的只是来捐钱。每当我把东西卖给一个人,或者收到一笔捐款,我的心里就像吃了蜜一样甜。我一边忙着招呼顾客,一边还不忘向他们介绍义卖的意义。

时间过得飞快,义卖活动很快就结束了。我们摊位上的东西都卖完了,捐款箱也变得沉甸甸的。我和爸爸一起把捐款箱交给了社区工作人员。当我看到工作人员把捐款箱里的钱数出来,一笔一笔地记录下来时,我的心里充满了自豪。那一刻,我笑了,笑得那么开心,那么灿烂。

回到家后,我躺在床上,回想起今天的义卖活动,心里依然暖烘烘的。我明白了,帮助别人原来是一件这么快乐的事情。那一刻的笑容,将永远留在我的记忆里。

【详解】本题考查书面表达及写作。

审题:题目中的“那一刻”强调的是一个特定的时间点,是一个瞬间的感受或变化。因此,写作的重点是抓住这个瞬间,写出当时的心情或动作。横线上可以填入各种心情或动作,比如“难过”“高兴”“笑了”“哭了”等,这决定了文章的中心情感和主题。

选材:选材是写作的基础,需要选择一个自己亲身经历的、印象深刻的事情。这个事情可以是生活中的小事,比如帮助别人、参加比赛、收到礼物等,也可以是家庭中的重要事件,比如搬家、亲人团聚等。重要的是,这件事件要能引发强烈的情感反应,让自己在“那一刻”有深刻的感受。

立意:通过这个故事想表达什么。比如,如果选择“那一刻,我笑了”,立意可以是“分享的快乐”;如果选择“那一刻,我哭了”,立意可以是“亲情的温暖”或“失败的痛苦”。立意要积极向上,能给人以启发。

写作思路:

开头:简洁明了,直接引出主题。可以用一个问句引起读者的兴趣,比如“你有没有在某个瞬间感到无比的快乐?”或者直接点题,“那一刻,我笑了,笑得那么开心。”开头要能吸引读者,让他们有继续读下去的欲望。

中间:要详细描写事情的经过。要按照时间顺序,把事情的起因、经过、结果写清楚。重点是描写“那一刻”的细节,比如自己的表情、动作、心理活动,以及周围环境的变化等。比如,如果写“那一刻,我哭了”,可以写自己为什么哭,当时心里是怎么想的,周围的人有什么反应等。通过这些细节描写,让读者能感受到当时的情景和情感。

结尾:呼应开头,总结全文。可以用一句话表达自己的感受或体会,比如“那一刻,我明白了,帮助别人是如此快乐。”或者“那一刻,我哭了,但我也懂得了坚持的意义。”结尾要简洁有力,给人留下深刻的印象。

氧化还原反应重点考点 专题练

2026年高考化学一轮复习备考

1.不同的温度下,通入NaOH溶液中主要发生以下两个反应,如图所示。

下列说法不正确的是

A.反应Ⅰ和Ⅱ都有NaCl生成

B.的空间结构为三角锥形

C.反应Ⅰ和Ⅱ中,每参与反应转移的电子数之比为

D.反应Ⅰ和Ⅱ中,参加反应的与NaOH的物质的量之比:Ⅰ<Ⅱ

2.利用可将废水中的转化为对环境无害的物质后排放。反应原理为:(未配平)。下列说法正确的是

A.表示

B.氧化剂与还原剂物质的量之比为

C.可用替换

D.若生成气体,则反应转移的电子数为

3.以铜阳极泥[含Cu、Ag、Au等单质为原料分离回收金和银的流程如下图所示,已知HAuCl4是一元强酸,下列说法错误的是

A.酸1为稀硫酸,酸2为稀盐酸

B.“浸取2”中使用的酸提高了H2O2的氧化性

C.“还原”步骤的离子方程式为4AuCl+ 3N2H4 =4Au+3N2↑+16C1-+12H+

D.S2O离子中心S原子配位能力小于端基S原子

4.一种制备粗产品的工艺流程如图。已知:纯易分解爆炸,一般用空气稀释到体积分数为10%以下。

下列说法正确的是

A.溶解过程中可以用盐酸代替稀硫酸

B.流程中做还原剂

C.发生器中鼓入空气的主要目的是提供氧化剂

D.吸收塔中温度不宜过低,否则会导致产率下降

5.已知,向溶液中加入足量Zn粉可以提炼Au,反应为:(未配平),下列说法不正确的是

A.还原性:

B.X表示

C.生成,转移电子总数为(表示阿伏加德罗常数的值)

D.氧化产物与还原产物的物质的量之比为

6.从高砷烟尘(主要成分为As2O3、As2O5和Pb5O8,其中Pb5O8中的Pb为+2价或+4价,As2O3、As2O5均为酸性氧化物)中回收制备砷酸钠晶体的工艺流程如下,下列说法正确的是

(浸出液的主要成分为Na3AsO4和NaAsO2)

A.As位于元素周期表中第四周期第ⅣA族

B.“碱浸”时,Pb5O8发生的反应:。其中氧化产物与还原产物的物质的量之比为3:5

C.浸出液“氧化”过程中,主要发生反应:

D.系列操作为:加热蒸发、趁热过滤、洗涤、干燥最终得到砷酸钠晶体

7.S8在液态SO2中可与SbF5反应,生成[S8][SbF6]2,其中[S8]2+的结构如图所示,下列说法错误的是

A.S8和SbF5发生了氧化还原反应 B.[S8]2+中存在不同的硫硫键

C.反应过程中硫硫键发生了断裂 D.[S8]2+中所有S原子的最外层都有8个电子

8.磷是世界上第一种被发现的元素。白磷(P4)中毒可用CuSO4溶液解毒,发生如下反应:P4+CuSO4+H2O→Cu3P+H3PO4+H2SO4(未配平),下列说法中正确的是

A.P4只发生了氧化反应

B.反应过程中溶液pH增大

C.11molP4发生反应,转移电子的物质的量为120mol

D.皮肤接触到白磷,用CuSO4溶液清洗后,应再使用NaOH溶液清洗

9.下列文字叙述,用方程式解释错误的是

A.丁烷裂解:

B.牙齿釉质层长期被侵蚀溶解:

C.工业废水中含有,常用绿矾做处理剂:

D.“每炉甘石()十斤…用煤炭饼垫盛,其底铺薪,发火锻红…”火法炼锌:

10.以为催化剂,碘甲烷为助催化剂,利用甲醇合成乙酸(Monsanto法)的示意图如下所示。

已知:铑(Rh)与钴(Co)在周期表中上下相邻,但Rh的最外层电子轨道处于半充满状态。下列说法正确的是

A.Rh的价电子排布式为,位于周期表的ds区

B.①→②过程中,Rh被氧化;③→④过程中,Rh被还原

C.⑤为,在反应中作中间产物

D.此合成原理生成和,原子利用率小于100%

11.可以催化脱除,脱除反应为,脱除过程如下图所示,下列说法正确的是

A.图乙中催化剂对的吸附强度强于图甲

B.脱除过程不属于氧化还原反应

C.该反应的平衡常数

D.催化剂的活性在脱除过程中不会改变

12.CuCl难溶于水和乙醇,在潮湿空气中易被氧化。以碱性蚀刻废液中的为原料制备CuCl的部分流程如下。下列说法正确的是

A.溶于水所得溶液中

B.“酸溶”时不用稀硝酸的主要原因是硝酸易挥发

C.“还原”后溶液的pH增大

D.“洗涤”时先用水再用乙醇会降低产品的纯度

13.设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是

A.标准状况下,11.2L Cl2溶于水,溶液中、和HClO的微粒数目之和为NA

B.12g石墨中含有的碳碳单键数目为2NA

C.常温常压下,Na2O2与足量H2O反应,共生成0.2mol O2,转移电子的数目为0.4NA

D.1mol Cl2与足量消石灰反应转移的电子数为2NA

14.三氯硅烷(SiHCl3)是制取高纯硅的重要原料,常温下为无色液体,是强还原剂且易水解。实验室通过反应Si(s)+3HCl(g)SiHCl3(l)+H2(g)制备SiHCl3,已知电负性:Cl>H>Si.下列说法正确的是

A.生成1mol H2,转移的电子数为2mol

B.氧化剂和还原剂的物质的量之比为3:1

C.SiHCl3在足量NaOH溶液中反应生成Na2SiO3、NaCl和H2O

D.上述生成SiHCl3的反应为吸热反应,则该反应需在高温条件下自发进行

15.三氯乙醛(CCl3CHO)是无色油状液体,常用于制取农药。其纯度的测定如下(杂质不参与反应)。已知:I2+2S2O=2I-+S4O,下列说法不正确的是

A.步骤Ⅰ,需用100mL容量瓶进行配制

B.步骤Ⅲ,发生的反应为:HCOO-+I2+2OH-=2I-+CO+H2O+H+

C.步骤Ⅳ,滴定终点的现象为:加入最后半滴Na2S2O3溶液,锥形瓶中溶液蓝色恰好褪去,且半分钟内不变色

D.三氯乙醛(摩尔质量为Mg·mol-1)的纯度为

16.RbAg4I5是一种只传导Ag+的固体电解质,利用RbAg4I5可以制成电化学气敏传感器。某种测定O2含量的气体传感器如图所示,被分析的O2可以透过聚四氟乙烯薄膜,发生反应:4AlI3+3O2=2Al2O3+6I2,I2进一步在石墨电极上发生反应,引起电池电动势变化,从而测定O2的含量。下列关于气体传感器工作原理说法不正确的是

A.Ag+通过固体电解质迁向正极 B.银电极的电极反应式为:Ag-e-=Ag+

C.测定一段时间后,固体电解质中Ag+减少 D.当O2浓度大时,电动势变大

17.将60.05的溶液与10.05的溶液混合,滴加溶液后变红色。设为阿伏伽德罗常数的值,下列说法中正确的是

A.上述反应过程中转移的电子的数目为

B.5.6g中含有的未成对电子的数目为0.5

C.0.05的溶液中含有的的数目小于0.05

D.的空间构型为V形

18.下列变化过程与氧化还原反应无关的是

A.推动盛有的密闭针筒的活塞,压缩气体,气体颜色变深

B.将酸性溶液滴入乙醇溶液中,溶液紫色褪去

C.将溶液加入NaOH溶液中,最终生成红褐色沉淀

D.向包有粉末的脱脂棉上滴几滴蒸馏水,脱脂棉燃烧

19.科研团队以双氧水为氧化剂催化苯羟基化制苯酚,反应机理如下图。下列说法错误的是

A.反应过程中,钒基催化剂表现出氧化性和还原性

B.随着的加入,只形成单过氧钒物种

C.反应过程中,V-O键裂解生成过氧钒自由基

D.该过程的总反应式:

20.某小组进行“反应物浓度对反应速率影响”实验研究。分别取不同浓度的葡萄糖溶液和溶液于试管中,再依次向试管中滴加酸性溶液,通过色度计监测溶液透光率随时间的变化关系。实验结果如图所示。

已知:(1)溶液透光率与溶液中显色微粒的浓度成反比。

(2)酸性溶液与溶液反应时,某种历程可表示如图。

下列说法中不合理的是

A.从图1可知,该实验条件下,葡萄糖溶液浓度越大,反应速率越大

B.理论上,和的反应中参与反应的

C.图2中曲线甲反应速率加快的原因可能与反应生成有催化作用的物质有关

D.图2中溶液浓度不同时,数据呈现的原因是:随浓度增大,反应历程中①、②、③、④速率均减小

参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 D B B B C C C C D C

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 A D C B B C B A B D

1.D

【分析】由图可知,氯气与氢氧化钠溶液在冷水条件下反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,根据化合价升降守恒、原子守恒,反应的化学方程式为Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O,在热水条件下反应生成氯化钠、氯酸钠和水,根据化合价升降守恒、原子守恒,反应的化学方程式为3Cl2+6NaOH=5NaCl+NaClO3+3H2O。

【详解】A.由分析可知,反应Ⅰ和Ⅱ都有氯化钠生成,A正确;

B.里中心原子Cl的价层电子对数为,孤对电子对数为1,则其空间结构为三角锥形,B正确;

C.反应Ⅰ中存在关系式:,1mol氯气参加反应,反应转移1mol电子,反应Ⅱ中存在关系式:,1mol氯气参加反应,反应转移mol电子,则反应转移的电子数之比为3:5,C正确;

D.由分析可知,反应Ⅰ和Ⅱ中,参加反应的氯气与氢氧化钠的物质的量之比都为1:2,D错误;

故选D。

2.B

【详解】A.由题中信息可知,利用可将废水中的转化为对环境无害的物质X后排放,则X表示,仍然是大气污染物,A错误;

B.该反应中,还原剂中C元素的化合价由-2价升高到+4价,升高了6个价位,氧化剂中N元素的化合价由+5价降低到0价,降低了5个价位,由电子转移守恒可知,氧化剂与还原剂的物质的量之比为,B正确;

C.中C元素的化合价由-2价升高到+4价,是该反应的还原剂,有强氧化性,通常不能用作还原剂,故不可用替换,C错误;

D.未注明气体状态,无法计算,D错误;

故选B。

3.B

【分析】由题给流程可知,向铜、银、金的混合物中加入稀硫酸和过氧化氢的混合溶液浸取,将铜转化为硫酸铜,银、金不反应,过滤得到含有硫酸铜的浸出液1和含银、金的浸渣1,则酸1为稀硫酸;向浸渣1中加入盐酸和过氧化氢的混合溶液浸取,将银转化为氯化银、金转化为HAuCl4,过滤得到含有氯化银的浸渣2和含有HAuCl4的浸出液2,则酸2为稀盐酸;向浸渣2中加入硫代硫酸钠溶液,将氯化银转化为二硫代硫酸根合银离子,过滤得到含有二硫代硫酸根合银离子的浸出液3;浸出液3电沉积得到银;向含有HAuCl4的浸出液2中加入肼,将溶液中HAuCl4转化为金。

【详解】A.由分析可知,酸1为稀硫酸,酸2为稀盐酸,故A正确;

B.由分析可知,浸取2中使用稀盐酸的目的是将银转化为氯化银、金转化为HAuCl4,不是提高了过氧化氢的氧化性,故B错误;

C.由分析可知,加入肼的目的是将溶液中HAuCl4转化为金,反应的离子方程式为4AuCl+ 3N2H4 =4Au+3N2↑+16C1-+12H+,故C正确;

D.硫代硫酸根离子的结构式为,离子中中心原子硫原子的孤对电子对数为=0,端基硫原子的孤对电子对数为=2,所以中心硫原子配位能力小于端基硫原子,故D正确;

故选B。

4.B

【详解】分析:在稀硫酸中溶解,通入在发生器中发生氧化还原反应,生成和,通过鼓入空气,防止浓度过高,还可以将其吹进吸收塔,根据氧化还原反应规律可知,在吸收塔中与双氧水、氢氧化钠反应生成和氧气,再经过一系列操作得到粗产品。

A.具有强氧化性,可以氧化,则溶解过程中不可以用盐酸代替稀硫酸,错误;

B.与双氧水、氢氧化钠反应生成和氧气,流程中做还原剂,正确;

C.发生器中鼓入空气的主要目的是防止浓度过高,因为纯易分解爆炸,错误:

D.在吸收塔中与双氧水、氢氧化钠反应生成和氧气,温度过低反应速率慢,但是不一定会导致产率下降,错误;

故选B。

5.C

【详解】A.由题干信息可知,Zn能够置换出Au,说明还原性:,A正确;

B.由题干信息可知,反应配平后的方程式为:,即X表示,B正确;

C.由B项分析可知,根据配平之后的反应方程式可知,生成,转移电子总数为,C错误;

D.由B项分析可知,根据配平之后的反应方程式可知,氧化产物ZnCl2与还原产物Au、H2的物质的量之比为,D正确;

故答案为:C。

6.C

【分析】根据题干和流程图:高砷烟尘(主要成分为、和,、均为酸性氧化物),加入氢氧化钠和硫化钠进行碱浸,沉淀为和S,发生反应:,浸出液主要成分为和,加入过氧化氢进行氧化,发生反应:,得到溶液,然后蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥得到砷酸钠晶体,据此分析;

【详解】A.As是第33号元素,位于元素周期表中第四周期第ⅤA族,A错误;

B.根据分析可知,“碱浸”时发生反应:,其中氧化产物(S)与还原产物(5PbS其中3个化合价由+4降到+2)的物质的量之比为1:1,B错误;

C.浸出液“氧化”过程中,发生反应:,C正确;

D.“氧化”后得到溶液,经过蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥得到砷酸钠晶体,D错误;

故选C。

7.C

【详解】A.S8中S元素得化合价为0,[S8]2+中S元素的化合价不再为0, S元素的化合价发生了改变,所以S8和SbF5反应时有元素化合价发生了改变,故S8和SbF5发生了氧化还原反应,故A正确;

B.[S8]2+的结构中,硫原子之间存在不同的硫硫键,包括单键和双键,所以[S8]2+中存在不同的硫硫键,故B正确;

C.S8中是一个8元环结构,反应后生成[S8]2+,其结构仍是8个S原子组成的环状结构,所以反应过程中硫硫键并未完全断裂,而是发生了重排(如单键和双键的形成),故C错误;

D.[S8]2+中,硫原子的最外层电子数为6,加上硫原子之间的共用电子对,每个硫原子的最外层电子数为8,所以[S8]2+中所有S原子的最外层都有8个电子;故D正确;

故答案为:C。

8.C

【分析】反应中P由0价歧化为+5价和-3价,Cu由+2价降为+1价,根据转移电子守恒和元素守恒可配平方程式11P4+60CuSO4+96H2O=20Cu3P+24H3PO4+60H2SO4,氧化剂为P4和CuSO4,还原剂为P4,氧化产物为H3PO4,还原产物为Cu3P,据此解答:

【详解】A.P4、Cu3P、H3PO4中P的化合价分别为0、-3、+5,即发生氧化反应,又发生还原反应,故A错误;

B.反应生成硫酸和磷酸,H+浓度增加,pH减小,故B错误;

C.据分析,根据氧化反应计算电子转移的物质的量,11molP4参与反应生成24molH3PO4,则转移24×5=120mol电子,故C正确;

D.皮肤接触到白磷,虽然用稀CuSO4溶液清洗后生成了H3PO4、H2SO4,但由于NaOH具有强腐蚀性,不能用NaOH溶液清洗,故D错误;

故答案为C。

9.D

【详解】A.丁烷裂解生成甲烷和丙烯的反应式为:,该反应式配平正确,且裂解产物合理,A正确;

B.牙齿釉质层(羟基磷酸钙)被侵蚀的反应式为:,电荷守恒、配平正确,B正确;

C.绿矾处理的反应式为:,该反应式电荷守恒,且氧化还原过程配平正确,C正确;

D.炉甘石()与碳高温反应生成Zn和CO,而非CO2。正确反应式应为:,D错误;

故选D。

10.C

【详解】A.Rh的价电子排布式为,为第Ⅷ族元素,位于周期表的d区,A错误;

B.由图,①→②过程中,Rh多结合了I-,Rh化合价升高,被氧化;③→④过程中,Rh和CO形成配位键,没有被还原,B错误;

C.根据转化关系→ +⑤,可推出⑤为,在甲醇合成乙酸反应中作中间产物,C正确;

D.由图,此合成原理总反应为甲醇和CO催化反应生成乙酸,,原子利用率为100%,D错误;

故选C。

11.A

【详解】A.Fe2O3中铁元素为+3价、氧元素为-2价,图甲Fe2O3中带正电荷的铁元素和H2S中带正电荷的氢元素之间的斥力较大,而图乙Fe2O3中带负电荷的氧元素和H2S中带正电荷的氢元素之间的引力较大,则图甲中Fe2O3对H2S的吸附能力弱于图乙,故A正确;

B.图中铁元素的化合价由+3价降低至+2价,硫元素的化合价由-2价升高至0价,氧元素的化合价未发生变化,有化合价变化,属于氧化还原过程,故B错误;

C.根据脱除反应的化学方程式可知,该反应的平衡常数表达式为,故C错误;

D.脱除一段时间后,析出的硫单质附着在催化剂表面,会影响催化剂的活性,活性降低,故D错误;

故答案为A。

12.D

【分析】由题给流程可知,二氯化四氨合铜经多步转化得到氧化铜,向氧化铜中加入稍过量的稀硫酸酸溶,将氧化铜转化为硫酸铜,向反应得到的硫酸铜溶液加入氯化钠和亚硫酸钠固体,将硫酸铜转化为氯化亚铜沉淀,反应的离子方程式为2Cu2++SO+2Cl—+H2O=2CuCl↓+SO+2H+,过滤、用乙醇洗涤得到氯化亚铜。

【详解】A.配合物中四氨合铜离子为内界、氯离子为外界,配合物在溶液中电离出四氨合铜离子和氯离子,不能电离出氨分子,故A错误;

B.“酸溶”时不用稀硝酸的主要原因是稀硝酸具有强氧化性,会将亚硫酸根离子氧化为硫酸根离子,导致亚硫酸根离子无法将溶液中的铜离子还原为氯化亚铜沉淀,故B错误;

C.由分析可知,“还原”发生的反应为2Cu2++SO+2Cl—+H2O=2CuCl↓+SO+2H+,反应生成的氢离子会使溶液pH减小,故C错误;

D.由题意可知,氯化亚铜在潮湿空气中易被氧化,所以“洗涤”时先用水再用乙醇会使氯化亚铜被氧化,降低产品的纯度,故D正确;

故选D。

13.C

【详解】A.Cl2溶于水的反应是可逆反应,溶液中还存在氯气分子,则、和HClO的微粒数目之和小于NA,A错误;

B.石墨片层结构为,平均每个碳原子的碳碳单键数为,则12g石墨中含有碳碳单键1.5NA,B错误;

C.Na2O2与H2O的反应方程式为,Na2O2既是氧化剂,又是还原剂,O2为氧化产物,由可知,共生成0.2mol O2,转移电子的数目为,C正确;

D.Cl2与消石灰反应的方程式为,Cl2既是氧化剂,又是还原剂,故1mol Cl2与足量消石灰反应转移的电子数为NA,D错误;

故选C。

14.B

【详解】A.电负性:Cl>H>Si,Si-H中,电子对偏向于H,则SiHCl3中Si为+4价,根据方程式:Si(s)+3HCl(g)SiHCl3(l)+H2,转移了4个电子,故生成1molH2,转移的电子数为4mol,A错误;

B.在该反应中HCl是氧化剂,在参加反应的3个H中,1个化合价降低到-1价,2个化合价降低到0价;Si化合价由0升高到+4价,做还原剂,故氧化剂和还原剂的物质的量之比为3:1,B正确;

C.SiHCl3水解的化学方程式为:,SiHCl3在足量NaOH溶液中反应生成Na2SiO3、NaCl、和H2O,C错误;

D.上述生成SiHCl3的反应为吸热反应,,正向是熵减反应,,则该反应自发进行需,可知需要在低温条件下,D错误;

故选B。

15.B

【分析】将样品溶于水配制100mL溶液,从中取出10mL溶液加适量的Na2CO3进行反应将CCl3CHO反应生成CHCl3和HCOO-,加入溶液调节pH值后加入25mL0.1mol/LI2溶液,充分反应后,加入淀粉作指示剂并用0.02mol/LNa2S2O3溶液,消耗VmL最后计算出三氯乙醛的纯度,据此分析解题。

【详解】A.步骤Ⅰ是将样品配成100mL溶液,故需用100mL容量瓶进行配制,A正确;

B.已知CO与H+不能大量共存,故步骤Ⅲ,发生的反应为:HCOO-+I2+3OH-=2I-+CO+2H2O,B错误;

C.步骤Ⅳ原来溶液时I2和淀粉溶液呈蓝色,当滴定终点的时候I2消耗掉了,所有蓝色消失,故滴定终点的现象为:加入最后半滴Na2S2O3溶液,锥形瓶中溶液蓝色恰好褪去,且半分钟内不变色,C正确;

D.根据题干流程图中可找到关系式:CCl3CHO~HCOO-~I2,I2~2Na2S2O3可知,过量的I2的物质的量为:0.02mol/L×V×10-3L×=V×10-5mol,则与HCOO-反应的I2的物质的量为:(25×10-3L×0.1mol/L- V×10-5)=(25×0.1-0.01V)×10-3mol,故三氯乙醛(摩尔质量为Mg·mol-1)的纯度为,D正确;

故答案为:B。

16.C

【分析】由题意可知,银电极为原电池的负极,银失去电子发生氧化反应生成银离子,多孔石墨电极为正极,银离子作用下碘在正极得到电子发生还原反应生成碘化银,电池的总反应为2Ag+I2=2AgI。

【详解】A.传感器工作过程中银离子通过固体电解质迁向正极,故A正确;

B.由分析可知,银电极为原电池的负极,银失去电子发生氧化反应生成银离子,电极反应式为Ag-e-=Ag+,故B正确;

C.由分析可知,电池的总反应为2Ag+I2=2AgI,则测定一段时间后,固体电解质中银离子个数不变,故C错误;

D.由方程式可知,氧气浓度增大时,反应生成碘的物质的量增大,导致在正极放电的碘的物质的量增大,外电路转移电子的物质的量增大,电动势变大,故D正确;

故选C。

17.B

【详解】A.n(KI)=,,由反应可知,不足,根据的物质的量计算转移电子数,转化为,1个得到1个电子,n()=,则转移电子数为,又因为滴加溶液后变红色,所以溶液中含有,该反应为可逆反应,转移电子数小于,A错误;

B.的电子排布式为,3d轨道上有5个未成对电子,5.6g的物质的量为n=,含有的未成对电子的数目为,B正确;

C.只知道溶液的浓度为,没有溶液体积,无法计算的数目,C错误;

D.与是等电子体,是直线形结构,所以的空间构型为直线形,D错误;

故答案选B。

18.A

【详解】A.推进盛有NO2的密闭针筒的活塞,增大压强,反应2NO2N2O4的平衡正向移动,NO2的浓度增大,气体颜色变深,不涉及氧化还原反应,故A正确;

B.乙醇有还原性,高锰酸钾有氧化性,两者发生氧化还原反应使紫色褪去,涉及氧化还原反应,故B错误;

C.Fe2+与NaOH生成Fe(OH)2白色沉淀,Fe(OH)2被氧化为Fe(OH)3红褐色沉淀,涉及氧化还原反应,故C错误;

D.Na2O2加水生成氧气,涉及氧化还原反应,故D错误;

故答案为A。

19.B

【详解】A.如图所示,V的化合价包含+4和+5,表现出氧化性和还原性,故A正确;

B.根据反应机理可知,随着的加入,可能形成双过氧钒物种,故B错误;

C.根据反应机理可知,存在V-O键裂解生成过氧钒自由基,如图:→,故C正确;

D.如图所示,反应为苯、过氧化氢,产物为苯酚、水,反应式为,故D正确;

故答案为B。

20.D

【详解】A.由图1,葡萄糖浓度越大,透光率上升越快,由已知(1),即高锰酸根浓度下降越快,故反应速率越大,A正确;

B.高锰酸钾氧化草酸,生成二价锰离子和二氧化碳,锰化合价从+7变为+2,得5个电子,碳化合价+3变为+4,1个草酸分子失2个电子,根据氧化还原反应得失电子守恒,KMnO4和H2C2O4的反应中参与反应的n(KMnO4):n(H2C2O4)=2:5,B正确;

C.由历程图,Mn2+可以作为高锰酸钾和草酸反应的催化剂,故图2中曲线甲反应速率加快的原因可能与反应生成Mn2+有催化作用有关,C正确;

D.随H2C2O4浓度增大,草酸根浓度增大,反应历程①中,草酸根是反应物,随浓度增大,历程①速率是增大的,故D错误;

本题选D。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

暑假巩固强化试题

2025年暑假小学语文统编版五年级下册

一、基础知识综合

小语同学为本次活动写了一份开场白,请你按照下列题目的要求,帮他将开场白的内容补充完整。

当我们走出校园,走向liáo阔的天地,就会看到课本之外更广大的世界。那里有飞chí的jùn马,喧哗(huā huá)的小溪,还有美丽的湖泊(bó pō)。也许在壮丽而又【威慑 威严】的自然面前,我们会感到自己的miǎo小,但这正是研学的意义所在,不断地学习与体验,让我们的视野更加宽广,让我们学会【审视 注视】自己的内心。相信这段研学之旅,会成为大家成长路上一段难忘且珍贵的记忆!

1.请结合语境,在下面的田字格里写出语段中拼音所对应的汉字

阔 飞 马 小

2.请在“( )”里用“√”选出加点字的正确读音。

3.请用“\”划去“【 】”中使用不正确的词语。

二、选择题

4.下列词语中字音完全正确的一项是( )

A.威吓(xià) 弓弩(nǔ) 提供(gòng)

B.调(diào)度 血泊(pò) 景阳冈(gàng)

C.踌躇(chú) 擂(léi) 鼓喇(lǎ)叭

D.旖旎(nī) 喧哗(huò) 揩(kái)去

5.小语写的游记中缺少一组关联词,下列选项中最恰当的一项是( )

( )兵马俑就里的陶人站得端端正正。( )看他们脸上生动的表情,好像下一秒就会动起来一样。

A.因为……所以……

B.虽然……但是……

C.不是……而是……

D.只有……才……

6.小史在参观完秦始皇陵兵马俑后激动地对大家说:“举世闻名的秦兵马俑巧夺天工、吸引了全球各地的旅客。真是 啊。”给横线处填上歇后语,最恰当的一项是( )

A.孔明借东风——巧用天时 B.梁山泊的军师——无(吴)用

C.隔着门缝吹喇叭——名(鸣)声在外 D.咸菜烧豆腐——有言(盐)在先

7.下面是同学们对三秦风光的描述,其中加点词语运用不恰当的一项是( )

A.站在秦岭脚下,望着那苍翠的林海,我们对即将展开的山林探秘之旅跃跃欲试。

B.稻田里最美的风景就是农民伯伯的身影,只等忙季过去,他们就可以养尊处优了。

C.登上华山的长空栈道时,岩壁下是深不见底的峡谷,让人每走一步都心惊胆战。

D.面对如此美丽的景色,我情不自禁地想要赋诗一首,以此赞美我们美丽的家园。

三、填空题

8.漫步曲江池畔,仿佛还能看到古人们在此吟诗作乐,同学们举行了国学趣答活动,请你根据本学期所学内容完成答题。

(1)【诗中有趣】古诗中的儿童天真无邪,惹人喜爱。有“ ,彩丝穿取当银钲”中的“稚子”;有“ ,短笛无腔信口吹”中的牧童。这些儿童的形象,都表达了作者对他们的喜爱。

(2)【诗中含情】《从军行》中的“ , ”是王昌龄报效祖国的壮志豪情;《闻官军收河南河北》中“ , ”是诗人听闻官军收复失地时的激动狂喜。

(3)【为人处世】面对同学之间的小矛盾,我不会斤斤计较,那是我读《论语》“ ,小人长戚戚”时得到的启示;面对需要帮助的人,奶奶总是会伸出热情的双手,她总是会说:“ ,仁之端也。”

四、文言文阅读

自相矛盾

楚人有鬻(yú yù)盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也。”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也。”或曰:“以子之矛陷子之盾,何如?”其人弗(fó fú)能应也。夫(fū fú)不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立。

9.给文中的加点字选择正确的读音,打“√”。

10.解释下列加点字。

楚人有鬻盾与矛者:

于物无不陷也:

或曰:

其人弗能应也:

11.用现代汉语翻译下面的句子。

夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立。

12.当有人说“以子之矛陷子之盾,何如”时,楚人为什么“弗能应”?

13.这则寓言告诉了我们一个什么道理?

五、现代文阅读

【材料一】《非遗里的中国3》海南篇央视热播

2025年5月3日晚,中央广播电视总台大型非遗文旅节目《非遗里的中国》第三季海南篇在央视综合频道(CCTV-1)及央视频平台重磅开播。主持人龙洋、文化学者单霁翔、歌手阿云嘎齐聚海南,通过沉浸式体验与创新表达,向观众展现海南非遗的多元魅力。节目播出后,全网掀起非遗讨论热潮,48小时内累计曝光量达2.4亿人次,全网多平台热搜上榜18次,非遗再次“破圈”传播。(来源:南海网、新海南客户端)

【材料二】有关黎锦的资料

①黎族织锦是海南黎族人民传承了3000多年的手工技艺,被称为中国纺织史的“活化石”。

②它用海岛棉、麻等天然材料织成,并用植物染料染色,既鲜艳又环保。

③黎族阿姨们用一种特别的工具-踞(jù)艇机织布:她们坐在地上,用腰带固定织机,双脚踩住木棍,双手像跳舞一样穿梭彩线,慢慢织出花纹。整个过程需要四步:防线、染色、编织、刺绣,做一条裙子可能要花好几个月。

④黎锦图案多达160余种,包括人形纹、动植物纹及几何纹等。大力种纹是黎锦中的典型纹饰,外形类似于机器人。

⑤以前黎锦用来做简裙、头巾,还有献给皇帝的“龙被”。现在,它变成了潮牌手机包、大力神卡通玩偶······甚至走上了巴黎时装周!2009年该技艺被列入联合国教科文组织急需保护的非遗名录,2024年入选人类非遗代表作名录,全世界都在保护这份宝藏。

(根据网络资料整理编写)

材料三:非遗的N种“打开方式”

14.“材料一”划线的句子运用了 说明方法,准确地说明了 。我由此推测“破圈”的意思是 。

15.推测下列哪期视频最不可能出现在《非遗里的中国》这档节目播出。( )

A.报告地球,这里是中国空间站

B.探寻黎锦背后的故事

C.海南椰雕艺术魅力无限

16.结合材料三,下列黎锦的现代“变身”,分别属于非遗的哪种“打开方式”?(填写序号)

(1)黎锦潮牌手机包、大力神卡通玩偶 ( )

(2)海南黎锦亮相巴黎时装周,黎锦元素服饰在巴黎走秀场大放异彩 ( )

①非遗+研学 ②非遗十民宿 ③非遗+演艺 ④非遗+文创

17.小刚同学准备在“非遗宣传小使者”活动中给五年级的同学介绍黎族织锦。为了清晰准确地讲解,他做了思维导图,请你结合【材料二】帮他补充完整。

18.同学们对“黎锦图案多达160余种”很感兴趣,小刚想通过网络搜集补充这方面的资料。在网上搜集资料,关键词很重要,以下“关键词”他能采用的是 ( )

A.黎锦图案种类 B.黎锦纺织工序 C.黎锦非遗传承故事

用生命点亮大山的希望

①1996年,张桂梅来到偏远的丽江市华坪县工作,她发现许多女学生因家境贫寒相继辍(chuò)学。因此,张桂梅决定办一所免费的女子高中。2008年,在各级党委政府的关心支持下,全国第一所公办免费女子高中——“丽江华坪女子高级中学”正式成立。

②身为校长的张桂梅在学生管理方面可谓是劳心劳力。清晨五点多校园一片沉寂,只有路灯笔直地伫立着,学生们都还沉浸在梦乡。此时,张桂梅却已经来到教学楼,她慢慢挪着步子,从一楼到四楼,楼道里的灯一盏一盏相继被点亮。白天,张桂梅拿着一个绿色小喇叭在校园里巡视,监督着学生们读书、吃饭、做操……一旦发现有人磨蹭,小喇叭便派上了用场。只见她举起小喇叭,放在嘴边,吃力地喊着:“快点儿,磨蹭什么,抓紧时间!”学生们的脚步更急了,劲头更足了。一天的学习结束了,夜色渐浓,教室里已空无一人,学生们都回宿舍休息了,校园又恢复了宁静。可张桂梅还没有休息,她拿着手电筒,拖着疲惫的身子在校园里检查一遍,只有这样,她才放心。

③2018年初,张桂梅倒下了。她脸上毫无血色,几乎连说话的力气都没有。但华坪县领导来探望她时,她却说:“我情况不太好,能不能把丧葬费提前给我?我想看着这笔钱用在孩子们身上。”在场的人无不红了眼眶。

④如今,张桂梅的身体愈发不堪重负,她先后确诊了骨瘤、血管瘤等20多种疾病,她身上贴满了止痛的膏药。随着疼痛频率越来越高,她只能靠一把把止疼药强撑着。即便饱受病痛的折磨,张桂梅也不愿多花一分钱为自己看病,把钱都留给需要帮助的学生。

⑤以一灯传诸灯,终至万灯皆明。张桂梅帮助贫困山区的女孩们走出大山,点亮人生梦想,为我国的脱贫攻坚作出了伟大贡献。

19.给第三自然段拟个小标题是:

20.第二自然段波浪线句子是 态描写,直线句子是 态描写。“挪”字写出了张老师身体的 ,也反衬出她意志的。

21.第二自然段的动作和语言写出了张老师对学生的( ),第三自然段的语言写出了张老师对学生的( )

①溺爱 ②严格的爱 ③宠爱 ④疼爱

22.结合本文,说说对“以一灯传诸灯,终至万灯皆明”的理解。

引路人

①雨淅淅沥沥地下个不停。在密密的雨帘中,街上的行人稀少。我不禁加快了脚步向前走去。我只顾低头走路,突然撞了一下身旁的一个行人。我连忙抬起头来,只见一位双目失明的老人扶住了路旁的墙壁,才没有倒下去。

②“对不起,对不起!”我一阵慌张,连声道歉。

③“噢,噢,不要紧。”

④我心里感到愧疚,忙说:“大伯,我扶你回去吧!”说着,就伸出手搀扶着他。

⑤“太谢谢了,小姑娘。”他感动地说。

⑥我搀扶着他一起向前走。突然,被什么东西绊了一下,差点儿摔倒。我低头一看,是一块下水道水泥板,就不满地嚷肴;“谁把水泥板拿开了,也不放回原处,真缺德!”但一想到身旁的盲人,忙提醒说:“大伯,您这边走,小心绊倒。”他刚走了一步,随即又停了下来,挣开被我搀扶的手,把手中的拐【仗 杖】放在一边,【蹲 遵】下去一边摸索着,一边说:“还会有人走过这里,说不定会被绊倒的。”不一会儿,他摸到了那块水泥板,又摸到了下水道口,小心翼翼地搬过去把它盖好,然后慢慢地站起来伸手在衣袋里摸纸巾。

⑦这时,我的心猛烈一震,连忙拿出自己的纸巾,放在他那双沾满泥水的手中。我的眼睛湿润了。我仿佛看见他那双模糊的眼睛在闪光。是的,我看见了他那颗火热透明的心,一颗时时能够想到别人的心。

⑧雨仍在下着,我搀扶着他,继续向前走着,走着……( )在通往他家的这条路上我是他的引路人,( )在学习做人的道路上,他却是我的引路人。

(本文有删改)

23.用“/”划去【】中不正确的字。

24.选文第⑧自然段中的括号里应填入的关联词,正确的一项是 ( )

A.虽然……但是…… B.因为……所以…… C.不但……而且……

25.根据短文内容梳理我的心情变化,完成思维导图,加深对文章的理解。

26.以下选项中,对短文内容理解恰当的是 ( )

A.“他刚走了一步,随即又停了下来”中的动作描写,体现了失明老人的犹豫不决。

B.“他那双沾满泥水的手”暗示失明老人不怕脏,一心为他人着想。

C.第⑥自然段“小心翼翼”一词,写出了失明老人盖水泥板时的害怕的样子

27.第⑦自然段划线句子是对“我”的 描写,此时“我”心里可能在想:

28.文章结尾说“我是他的引路人”,又说“他却是我的引路人”,是否矛盾?为什么?

六、书面表达

29.习作展示

题目:那一刻,我 了

要求:

1.横线上可以填一种心情,如难过、高兴、心酸等;也可以填一个动作,如哭了,笑了,跳起来了……

2.重点把事情经过写清楚,把“那一刻”写具体,表达出当时的真情实感。不出现真实校名和姓名。(400字左右)

参考答案

题号 4 5 6 7

答案 C B C B

1. 2.huá pō 3.威慑 注视

【解析】1.本题考查看拼音写汉字。

要认真拼读给出的拼音,明确要写的汉字,写完后再次检查拼写是否有误。书写时注意字的笔画和笔顺,做到工整、规范、正确。本题“辽、驰、骏、渺”的笔画较复杂,易写错,需注意。

2.本题考查多音字。

哗:

huá:多用作形容词或动词,表喧闹、嘈杂;例:喧哗、哗变、哗众取宠。

huā:拟声词,模拟突然的声响;例:哗啦啦(雨声)、哗的一声(物体倾倒声)。

喧哗(huá):形容声音大而杂乱,指人声、环境等吵闹、不安静。

泊:

bó:动词:停靠、停留;例:停泊、漂泊。形容词:淡泊、宁静;例:淡泊名利。

pō:名词,指湖泊;例:湖泊、梁山泊。

湖泊(pō):天然或人工形成的静水水域,通常比“池”大,比“海”小。

3.本次考查选字、词填空。

威慑:用武力、气势或压力使人恐惧而屈服。

威严:庄重严肃,使人敬畏的气势或态度。

如果要形容自然景观既壮丽又带有一种令人敬畏的力量,“威严”更合适;故划去“威慑”。

审视:仔细察看或深入思考分析。

注视:集中目光长时间地看。

强调对内心的观察不是表面的,而是深入的、理性的,甚至带有自我检讨的色彩,“审视”是更准确、更深刻的选择;故划去“注视”。

4.C

【详解】本题考查对字音的辨析。

A.威吓(xià)——hè,提供(gòng)——gōng;

B.血泊(pò)——pō,景阳冈(gàng)——gāng;

D.旖旎(nī)——nǐ,喧哗(huò)——huá,揩(kái)去——kāi;

故选C。

5.B

【详解】本题考查关联词的运用。

A.“因为……所以……”表因果关系,前半句是因,后半句是果。但“兵马俑俑坑里的陶人站得端端正正”与“他们脸上生动的表情,好像下一秒就会动起来一样”不存在因果联系,所以该选项不合适。

B.“虽然……但是……”是转折关系连词。“陶人站得端端正正”呈现出一种静态、规整的状态,“脸上生动的表情,好像下一秒就会动起来”又体现出一种动态、鲜活的感觉,二者形成转折,该选项正确。

C.“不是……而是……”表并列关系,用于否定前者肯定后者。此句中前后内容并非这种逻辑,所以该选项不符合。

D.“只有……才……”表条件关系,强调前一个分句是后一个分句的必要条件。这里前后句不存在条件关系,所以该选项也不正确。

故选B。

6.C

【详解】本题旨在考查歇后语。

小史的话强调秦兵马俑“举世闻名”,全世界都知道,“巧夺天工”,并“吸引了全球各地的旅客”,横线处需填入一个表示“名声远扬、广为人知”的歇后语,以表达对兵马俑的赞叹。

A.选项强调善于利用时机(如诸葛亮借东风的故事),与兵马俑的“出名”无关。

B.选项谐音“无用”,意为没有用处,但小史是在赞美兵马俑,语义矛盾。

C.“鸣”与“名”谐音,“名声在外”意为名声传播得很远,与“举世闻名”“吸引全球旅客”的语境完美匹配,因此选项C最恰当。

D.选项谐音“有言在先”,指事先声明或约定,与兵马俑的“名声”无关。

故选C。

7.B

【详解】本题考查词语运用。

B.“养尊处优”指生活在富贵优裕的环境中。农民伯伯忙季过后是休息调整,并非处于富贵优裕的状态,用“养尊处优”来形容不恰当。

故选B。

8. 稚子金盆脱晓冰 牧童归去横牛背 黄沙百战穿金甲 不破楼兰终不还 却看妻子愁何在 漫卷诗书喜欲狂 君子坦荡荡 恻隐之心

【详解】本题考查对古诗和名言的识记理解。

(1)书写时注意“稚”“盆”“童”“横”“背”的正确写法;

(2)“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。”出自唐代王昌龄的《从军行七首·其四》,译文:守边将士身经百战,铠甲磨穿,壮志不灭,不打败侵犯的敌人,誓不返回家乡。

“却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂。”出自唐代杜甫的《闻官军收河南河北》,译文:回头望见妻子和孩子哪还有一点的忧伤,胡乱地卷起诗书感到欣喜若狂。

书写时注意“黄”“战”“楼”“妻”“漫”“卷”“喜”“欲”的正确写法;

(3)书写时注意“君”“荡”“恻”“隐”的正确写法。

9.yù fú fú 10. 卖 刺破或穿透 有的人 不 11.什么都不能刺破的盾和什么都能刺破的矛,不可能同时存在于这个世界上。 12.因为他的说法前后矛盾,不能自圆其说,所以他“弗能应”。 13.这则寓言告诉我们的道理是说话做事要前后照应,不要自相矛盾。

【导语】这篇《自相矛盾》以简洁的寓言形式,通过楚人夸耀盾与矛的极端言辞,生动揭示了逻辑矛盾的本质。文本运用对话体展开矛盾冲突,以“弗能应”的哑然收尾,凸显了绝对化论断的荒谬性。作者善用对比手法(“不可陷”与“无不陷”)和递进结构(从个体夸耀到普遍真理),最终提炼出“不可同世而立”的哲学命题。其价值在于用生活化的比喻阐释了形式逻辑的基本规律,警示人们言行需符合逻辑自洽性。

9.本题考查字音。

“鬻”读“yù”,意为“卖”,是文言文中表示售卖的常用字。

“弗”读“fú”,是文言文中的否定词,相当于“不”。

夫:fū,通常指成年男子或丈夫;fú,则用作文言助词或指示代词。

“夫”在这里读“fú”,作为句首语气词,用于引出议论。

10.本题考查字词解释。

“鬻”结合语境“楚人有鬻盾与矛者”,指楚国人在卖盾和矛,所以“鬻”是“卖”的意思。

“陷”在“吾矛之利,于物无不陷也”中,描述矛的锋利,能穿透物体,因此“陷”是“穿透、刺破”的意思。

“或曰”是“有的人说”的意思,“或”在这里指代“有的人”。

“其人弗能应也”指那人不能回答,“弗”直接翻译为“不”。

11.本题考查句子翻译。

翻译时需注意关键词:“夫”是句首语气词,可不译;“不可陷之盾”指“无法被刺穿的盾”;“无不陷之矛”指“能刺穿一切的矛”;“同世而立”是“同时存在于世间”。

意思是:无法被刺穿的盾和能刺穿一切的矛,是不可能同时存在于世间的。

12.本题考查短文内容的理解。

楚人既说自己的盾“物莫能陷”,又说自己的矛“于物无不陷”,这两个说法本身相互抵触。当被问到“以子之矛陷子之盾”时,若矛刺穿了盾,说明盾并非“物莫能陷”;若矛刺不穿盾,说明矛并非“于物无不陷”。无论哪种结果,都会推翻他之前的话,所以他无法回应。

故:因为自己把“矛”和“盾”的功力都夸大到绝对化程度,使自己不能自圆其说,处于尴尬局面,无法回答。

13.本题考查主旨概括。

寓言通过楚人自相矛盾的行为,讽刺了说话、做事前后不一致、相互抵触的现象。告诉我们:说话做事要实事求是,遵循逻辑,不能夸大其词或前后矛盾,要符合客观事实。

【点睛】参考译文:

楚国有个卖矛又卖盾的人,他首先夸耀自己的盾,说:“我的盾很坚固,无论用什么矛都无法穿破它!”然后,他又夸耀自己的矛,说:“我的矛很锐利,无论用什么盾都不能不被它穿破!”有的'人问 他:“如果用你的矛去刺你的盾,会怎么样?”,那个人被问得哑口无言。什么矛都无法穿破的盾与什么盾都能穿破的矛,不能同时出现在一起。

14. 列数字 节目播出后的传播效果和影响力 突破原有受众范围,引起更广泛的社会关注 15.A 16. ④ ③ 17.制作材料和工艺 图案特点 18.A

【导语】这篇阅读材料以《非遗里的中国》海南篇为切入点,围绕黎锦这一非遗项目展开,通过三则材料展现了非遗文化的现代传播与传承。材料一以数据呈现节目影响力,材料二系统介绍黎锦历史与工艺,材料三图示非遗创新路径。整体编排逻辑清晰,既保留了传统文化的厚重感(如3000年纺织史),又突出其现代转型(如巴黎时装周)。图文结合的形式增强了可读性,题目设计注重考查信息提取与关联分析能力,符合新课标对非连续性文本的考查要求,有效引导学生关注传统文化在当代的创新表达。

14.本题考查说明方法和词语理解。

结合材料一“节目播出后,全网掀起非遗讨论热潮,48小时内累计曝光量达2.4亿人次,全网多平台热搜上榜18次,非遗再次‘破圈’传播。”可知,“48小时”“4亿”“18次”列举了具体数字来呈现节目播出后的热度情况,所以说明方法是列数字,这些数字直观准确地表明节目播出后,在短时间内获得了极大的曝光量和较高的热度,受到众多关注。

从节目播出后取得的广泛传播效果,吸引了大量观众,可推测“破圈”是指节目突破了原本关注非遗的特定圈子,被更广泛的大众所知晓和关注。

15.本题考查课外知识积累。

A.“报告地球,这里是中国空间站”,中国空间站属于现代航天科技成果,和非物质文化遗产没有关联。非物质文化遗产是各族人民世代相传,并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式,以及与传统文化表现形式相关的实物和场所,所以该期视频最不可能出现在《非遗里的中国》节目中。

B.“探寻黎锦背后的故事”,黎锦是海南黎族人民传承了3000多年的手工技艺,是中国纺织史的“活化石”,属于非物质文化遗产,很有可能出现在节目中。

C.“海南椰雕艺术魅力无限”,椰雕是传统民间雕刻艺术,是利用椰子壳雕制各种精美的工艺品,属于非物质文化遗产,也可能出现在节目中。

故选A。

16.本题考查文章内容理解。

(1)“黎锦潮牌手机包、大力神卡通玩偶”,这是将黎锦这一非遗元素融入到现代文创产品(手机包、卡通玩偶)中,通过创意设计开发出新的产品,属于“非遗+文创”,故选④。

(2)“海南黎锦亮相巴黎时装周,黎锦元素服饰在巴黎走秀场大放异彩”,时装周走秀属于演艺、展示活动,是用表演的形式将黎锦元素进行展示,属于“非遗+演艺”,故选③。

17.本题考查文章内容理解。

结合材料二第①自然段可知,介绍了黎族织锦在我国纺织史上有着古老且独特的地位,像“活化石”般珍贵,这体现了它极高的历史价值;结合材料二第②③自然段可知,介绍了黎族织锦的制作原料和制作工艺;结合材料二第④自然段可知,介绍了黎族织锦的图案种类及特点;结合材料二第⑤自然段可知,黎锦受国际重视保护,不断创新发展,融入现代生活。

18.本题考查课外搜集与积累。

A.“黎锦图案种类”,直接针对黎锦的图案进行搜索,能够精准获取关于黎锦160余种图案具体有哪些、分别是什么样子等相关资料,符合搜集黎锦图案方面资料的需求。

B.“黎锦纺织工序”,重点在于黎锦从防线、染色到编织、刺绣等制作的流程步骤,和黎锦图案种类并无直接关联,无法获取到想要的图案相关资料。

C.“黎锦非遗传承故事”,主要会搜索到关于黎锦传承过程中发生的故事,比如传承人如何坚守技艺等内容,不能满足补充黎锦图案资料的要求。

故选A。

19.提前要丧葬费 20. 静 动 虚弱 21. ② ④ 22.张桂梅这样的人越来越多,我们的社会才会更温暖,我们的国家才更有希望。

【导语】这篇记叙文以张桂梅创办免费女子高中的感人事迹为主线,通过典型场景的细节描写(如清晨点灯、小喇叭督促、病榻托付等),生动塑造了一位无私奉献的教育者形象。文章采用“总-分-总”结构,以“点亮希望”为文眼,通过时间顺序展现主人公从办学到病倒的历程。语言平实却富有感染力,特别是“挪着步子”“贴满膏药”等细节描写,既凸显人物身体之虚弱,又反衬其精神之坚韧。结尾引用“一灯传诸灯”的比喻,升华主题,讴歌了教育扶贫的时代价值。

19.本题考查拟写标题。

第③自然段主要讲述了2018年初张桂梅身体倒下,在华坪县领导探望时,她不顾自己身体状况,提出想提前拿到丧葬费并看着这笔钱用在孩子们身上这一令人感动的情节。所以小标题要突出张桂梅身体状况不佳以及她心系学生这两个关键要素。

示例:心系学生欲预支丧葬费

20.本题考查句子分析和描写手法。

结合第②自然段“清晨五点多校园一片沉寂,只有路灯笔直地伫立着,学生们都还沉浸在梦乡。”可知,描绘了清晨校园安静、静止的画面,路灯伫立、学生在睡,是静态描写;结合第②自然段“她慢慢挪着步子,从一楼到四楼,楼道里的灯一盏一盏相继被点亮。”可知,此句通过“来到”“挪着步子”“点亮”等动词,展现了张桂梅的行动过程,是动态描写。“挪”表示脚步缓慢、艰难地移动,暗示张桂梅身体状况不佳。同时,这也反衬出她意志的坚定。尽管身体不好,但她依然坚持早起为学生服务,体现出她克服身体困难、坚守岗位、关爱学生的顽强意志。

21.本题考查人物形象分析。

结合第②自然段“张桂梅却已经来到教学楼,她慢慢挪着步子,从一楼到四楼,楼道里的灯一盏一盏相继被点亮。白天,张桂梅拿着一个绿色小喇叭在校园里巡视,监督着学生们读书、吃饭、做操……”,张桂梅清晨早起为学生开灯,白天拿着小喇叭监督学生读书、吃饭、做操,发现有人磨蹭就督促。这些动作和她“快点儿,磨蹭什么,抓紧时间!”的语言,体现出她对学生日常行为规范的严格要求,希望学生能珍惜时间、养成良好习惯。这是一种基于严格要求的关爱,所以是“严格的爱”,故第一空选②;

第③自然段中,张桂梅身体极度虚弱时,说想提前拿到丧葬费,看着这笔钱用在孩子们身上。这充分展现出她内心深处对学生毫无保留的心疼与关爱,是一种发自内心的、饱含深情的疼爱,所以是“疼爱”,故第二空选④。

22.本题考查句子分析。

结合第⑤自然段“以一灯传诸灯,终至万灯皆明。”及上下文可知,张桂梅似首灯,她创办免费女高,劳心劳力育人,不顾病痛倾尽全力。经她帮扶,贫困山区女孩获得知识的羽翼,飞出大山。她传递的不仅是教育,更是信念与希望,众多女孩被点亮,以己力反哺社会,终成万灯共明之景。

23.仗 遵 24.A 25.慌张道歉 愧疚 感动敬佩 26.B 27. 神态 这位盲人伯伯眼睛看不见,行动本就不便,却还一心想着别人,怕别人被绊倒就去摸索着盖好水泥板。和他比起来,我之前只顾自己赶路、抱怨的行为太狭隘了,他的善良和无私太令人敬佩,我以后也要像他一样,多为他人着想。 28.不矛盾。“我是他的引路人”指“我”在现实中搀扶盲人回家。“他是我的引路人”指盲人用行动教会“我”为他人着想的美德,在精神层面引领“我”。

【导语】这篇《引路人》通过雨天偶遇盲人老人的小事,展现了深刻的精神内涵。文章以细腻的动作描写和心理刻画,形成“我”与盲人老人行为的鲜明对比:前者起初只是出于歉意的帮助,后者却展现了无私为他人着想的高尚品格。文中双重“引路”的构思精妙,既指现实中的搀扶,更隐喻精神层面的引领。作者运用环境描写烘托氛围,以“雨”贯穿始终,暗示人物心灵的涤荡与成长。结尾的点题句升华主题,揭示了“助人者亦受教”的人生哲理,体现了小故事大道理的文学魅力。

23.本题考查选字填空。

仗:凭借,依靠。

杖:拐杖,扶着走路的棍子。

第⑥段“他刚走了一步,随即又停了下来,挣开被我搀扶的手,把手中的拐【仗 杖】放在一边,”可知,拐杖:指走路时支撑身体的棍子,应选“杖”。故划去“仗”。

蹲:两腿尽量弯曲,像坐的样子,但臀部不着地。

遵:依照,按照。

第⑥段“【蹲 遵】下去一边摸索着”可知,蹲下去:指弯曲膝盖,使身体向下蹲伏的姿态,应选“蹲”。故划去“遵”。

24.本题考查关联词的应用。

A.“虽然……但是……”表示转折关系的关联词。

B.“因为……所以……”表示因果关系关联词,用于说明前因后果。

C.“不但……而且……”表示递进关系关联词,后一分句在语义上比前一分句更进一层。

第⑧自然段“雨仍在下着,我搀扶着他,继续向前走着,走着……( )在通往他家的这条路上我是他的引路人,( )在学习做人的道路上,他却是我的引路人。”前半句“在通往他家的这条路上我是他的引路人”说的是“我”在实际道路行走方面对盲人老人起到引导作用;后半句“在学习做人的道路上,他却是我的引路人”意思发生转折,强调老人在品德、做人方面给“我”带来的启示和引导,前后意思相反,所以用“虽然……但是……”合适。

故选A。

25.本题考查文章内容理解。

结合第①自然段“我只顾低头走路,突然撞了一下身旁的一个行人。我连忙抬起头来,只见一位双目失明的老人扶住了路旁的墙壁,才没有倒下去。”和第②自然段“‘对不起,对不起!’我一阵慌张,连声道歉。”可知,“我”因为只顾低头走路,撞到了身旁的失明老人,感到非常慌张,连忙道歉并主动提出扶老人回家;

结合第④自然段“我心里感到愧疚,忙说:‘大伯,我扶你回去吧!’说者,就伸出手搀扶着他。”可知,“我”因撞到老人,内心觉得愧疚,希望通过搀扶老人回家来弥补自己的过错;

结合第⑦自然段“这时,我的心猛烈一震,连忙拿出自己的纸巾,放在他那双沾满泥水的手中。我的眼睛湿润了。我仿佛看见他那双模糊的眼睛在闪光。是的,我看见了他那颗火热透明的心,一颗时时能够想到别人的心。”可知,“我”给老人递纸巾,此时“我”被老人的行为深深打动,内心充满敬意。

26.本题考查文章内容理解。

A.结合第⑤自然段“他刚走了一步,随即又停了下来”可知,这里的动作描写体现的是老人听到“我”说下水道水泥板被拿开后,意识到可能会给他人带来危险,停下来去处理水泥板,并不是犹豫不决,所以该选项错误。

B.结合第⑦自然段“他那双沾满泥水的手”可知,老人在看不见的情况下,为了把水泥板盖好,不怕脏去摸索、搬弄水泥板,这暗示了失明老人不怕脏,一心为他人着想的美好品质,该选项正确。

C.第⑥自然段“小心翼翼”一词,写出的是失明老人因为看不见,在搬水泥板盖下水道口时,担心放不好会再次给他人带来危险,所以动作谨慎、小心,而不是害怕的样子,所以该选项错误。

故选B。

27.本题考查人物描写和语言表达能力。

结合第⑦自然段“我的眼睛湿润了。”可知,通过对“我”外在神态特征“眼睛湿润”进行描绘,属于神态描写,这种描写能直观展现“我”当下的情绪状态。“我”目睹盲人老人在看不见的情况下,不顾自身不便,为避免他人被绊倒去摸索着盖好下水道水泥板。此时“我”被老人这种一心为他人着想的高尚品质深深触动。“我”的内心可能会包含对老人行为的感动、敬佩,也可能会有对自己之前行为的反思等。

示例:这位大伯眼睛看不见,却还想着别人的安危,主动去盖好水泥板。他的心地如此善良,品德如此高尚。再想想我刚才还在抱怨,实在不应该。我要向大伯学习,做一个为他人着想的人。

28.本题考查分析字词句段的含义及作用。

结合第⑧自然段“虽然在通往他家的这条路上我是他的引路人,但是在学习做人的道路上,他却是我的引路人。”可知,“我是他的引路人”指的是在现实的雨天道路上,“我”搀扶双目失明的老人,在行走方向上为他指引,是实际行动上的引导。而“他却是我的引路人”指的是老人虽然看不见,但他一心为他人着想,主动去盖好可能会让人绊倒的水泥板,这种高尚的品德和无私的精神,为“我”在做人、品德修养的道路上树立了榜样,指引“我”要做一个心怀他人的人,是精神层面的引导。二者所指的层面不同,所以并不矛盾。

29.范文:

那一刻,我笑了

每个人都有自己的快乐时刻,而我的快乐时刻让我至今难忘。那是上个星期六的下午,我和爸爸一起参加社区组织的“爱心义卖”活动。

活动开始前,我和爸爸早早地来到了社区广场。我们把家里闲置的玩具、书籍和一些小工艺品整齐地摆放在摊位上。爸爸告诉我,义卖所得的钱将全部捐给贫困地区的孩子们,让他们也能像我们一样快乐地学习和生活。我听了之后,心里充满了期待。

义卖开始了,广场上人来人往,热闹非凡。我站在摊位前,大声地向过往的行人介绍我们的物品。一开始,我有点紧张,声音很小,也不敢抬头看人。爸爸鼓励我说:“别怕,大声点,你是最棒的!”听了爸爸的话,我鼓起勇气,大声地吆喝起来:“快来瞧一瞧,看一看!这里有好多好玩的玩具和好看的书哦!”

慢慢地,我的声音越来越洪亮,也越来越自信。不一会儿,就有一位阿姨走过来,问我:“小朋友,这个玩具熊多少钱呀?”我连忙回答:“阿姨,这个玩具熊只要十块钱,它可好玩啦!而且您买了它,还能帮助贫困地区的小朋友呢!”阿姨听了我的介绍,微笑着点了点头,从钱包里拿出十块钱,递给了我。我接过钱,小心翼翼地放进捐款箱,心里别提有多高兴了。

接下来,越来越多的人来到我们的摊位前,有的买玩具,有的买书,还有的只是来捐钱。每当我把东西卖给一个人,或者收到一笔捐款,我的心里就像吃了蜜一样甜。我一边忙着招呼顾客,一边还不忘向他们介绍义卖的意义。

时间过得飞快,义卖活动很快就结束了。我们摊位上的东西都卖完了,捐款箱也变得沉甸甸的。我和爸爸一起把捐款箱交给了社区工作人员。当我看到工作人员把捐款箱里的钱数出来,一笔一笔地记录下来时,我的心里充满了自豪。那一刻,我笑了,笑得那么开心,那么灿烂。

回到家后,我躺在床上,回想起今天的义卖活动,心里依然暖烘烘的。我明白了,帮助别人原来是一件这么快乐的事情。那一刻的笑容,将永远留在我的记忆里。

【详解】本题考查书面表达及写作。

审题:题目中的“那一刻”强调的是一个特定的时间点,是一个瞬间的感受或变化。因此,写作的重点是抓住这个瞬间,写出当时的心情或动作。横线上可以填入各种心情或动作,比如“难过”“高兴”“笑了”“哭了”等,这决定了文章的中心情感和主题。

选材:选材是写作的基础,需要选择一个自己亲身经历的、印象深刻的事情。这个事情可以是生活中的小事,比如帮助别人、参加比赛、收到礼物等,也可以是家庭中的重要事件,比如搬家、亲人团聚等。重要的是,这件事件要能引发强烈的情感反应,让自己在“那一刻”有深刻的感受。

立意:通过这个故事想表达什么。比如,如果选择“那一刻,我笑了”,立意可以是“分享的快乐”;如果选择“那一刻,我哭了”,立意可以是“亲情的温暖”或“失败的痛苦”。立意要积极向上,能给人以启发。

写作思路:

开头:简洁明了,直接引出主题。可以用一个问句引起读者的兴趣,比如“你有没有在某个瞬间感到无比的快乐?”或者直接点题,“那一刻,我笑了,笑得那么开心。”开头要能吸引读者,让他们有继续读下去的欲望。

中间:要详细描写事情的经过。要按照时间顺序,把事情的起因、经过、结果写清楚。重点是描写“那一刻”的细节,比如自己的表情、动作、心理活动,以及周围环境的变化等。比如,如果写“那一刻,我哭了”,可以写自己为什么哭,当时心里是怎么想的,周围的人有什么反应等。通过这些细节描写,让读者能感受到当时的情景和情感。

结尾:呼应开头,总结全文。可以用一句话表达自己的感受或体会,比如“那一刻,我明白了,帮助别人是如此快乐。”或者“那一刻,我哭了,但我也懂得了坚持的意义。”结尾要简洁有力,给人留下深刻的印象。

氧化还原反应重点考点 专题练

2026年高考化学一轮复习备考

1.不同的温度下,通入NaOH溶液中主要发生以下两个反应,如图所示。

下列说法不正确的是

A.反应Ⅰ和Ⅱ都有NaCl生成

B.的空间结构为三角锥形

C.反应Ⅰ和Ⅱ中,每参与反应转移的电子数之比为

D.反应Ⅰ和Ⅱ中,参加反应的与NaOH的物质的量之比:Ⅰ<Ⅱ

2.利用可将废水中的转化为对环境无害的物质后排放。反应原理为:(未配平)。下列说法正确的是

A.表示

B.氧化剂与还原剂物质的量之比为

C.可用替换

D.若生成气体,则反应转移的电子数为

3.以铜阳极泥[含Cu、Ag、Au等单质为原料分离回收金和银的流程如下图所示,已知HAuCl4是一元强酸,下列说法错误的是

A.酸1为稀硫酸,酸2为稀盐酸

B.“浸取2”中使用的酸提高了H2O2的氧化性

C.“还原”步骤的离子方程式为4AuCl+ 3N2H4 =4Au+3N2↑+16C1-+12H+

D.S2O离子中心S原子配位能力小于端基S原子

4.一种制备粗产品的工艺流程如图。已知:纯易分解爆炸,一般用空气稀释到体积分数为10%以下。

下列说法正确的是

A.溶解过程中可以用盐酸代替稀硫酸

B.流程中做还原剂

C.发生器中鼓入空气的主要目的是提供氧化剂

D.吸收塔中温度不宜过低,否则会导致产率下降

5.已知,向溶液中加入足量Zn粉可以提炼Au,反应为:(未配平),下列说法不正确的是

A.还原性:

B.X表示

C.生成,转移电子总数为(表示阿伏加德罗常数的值)

D.氧化产物与还原产物的物质的量之比为

6.从高砷烟尘(主要成分为As2O3、As2O5和Pb5O8,其中Pb5O8中的Pb为+2价或+4价,As2O3、As2O5均为酸性氧化物)中回收制备砷酸钠晶体的工艺流程如下,下列说法正确的是

(浸出液的主要成分为Na3AsO4和NaAsO2)

A.As位于元素周期表中第四周期第ⅣA族

B.“碱浸”时,Pb5O8发生的反应:。其中氧化产物与还原产物的物质的量之比为3:5

C.浸出液“氧化”过程中,主要发生反应:

D.系列操作为:加热蒸发、趁热过滤、洗涤、干燥最终得到砷酸钠晶体

7.S8在液态SO2中可与SbF5反应,生成[S8][SbF6]2,其中[S8]2+的结构如图所示,下列说法错误的是

A.S8和SbF5发生了氧化还原反应 B.[S8]2+中存在不同的硫硫键

C.反应过程中硫硫键发生了断裂 D.[S8]2+中所有S原子的最外层都有8个电子

8.磷是世界上第一种被发现的元素。白磷(P4)中毒可用CuSO4溶液解毒,发生如下反应:P4+CuSO4+H2O→Cu3P+H3PO4+H2SO4(未配平),下列说法中正确的是

A.P4只发生了氧化反应

B.反应过程中溶液pH增大

C.11molP4发生反应,转移电子的物质的量为120mol

D.皮肤接触到白磷,用CuSO4溶液清洗后,应再使用NaOH溶液清洗

9.下列文字叙述,用方程式解释错误的是

A.丁烷裂解:

B.牙齿釉质层长期被侵蚀溶解:

C.工业废水中含有,常用绿矾做处理剂:

D.“每炉甘石()十斤…用煤炭饼垫盛,其底铺薪,发火锻红…”火法炼锌:

10.以为催化剂,碘甲烷为助催化剂,利用甲醇合成乙酸(Monsanto法)的示意图如下所示。

已知:铑(Rh)与钴(Co)在周期表中上下相邻,但Rh的最外层电子轨道处于半充满状态。下列说法正确的是

A.Rh的价电子排布式为,位于周期表的ds区

B.①→②过程中,Rh被氧化;③→④过程中,Rh被还原

C.⑤为,在反应中作中间产物

D.此合成原理生成和,原子利用率小于100%

11.可以催化脱除,脱除反应为,脱除过程如下图所示,下列说法正确的是

A.图乙中催化剂对的吸附强度强于图甲

B.脱除过程不属于氧化还原反应

C.该反应的平衡常数

D.催化剂的活性在脱除过程中不会改变

12.CuCl难溶于水和乙醇,在潮湿空气中易被氧化。以碱性蚀刻废液中的为原料制备CuCl的部分流程如下。下列说法正确的是

A.溶于水所得溶液中

B.“酸溶”时不用稀硝酸的主要原因是硝酸易挥发

C.“还原”后溶液的pH增大

D.“洗涤”时先用水再用乙醇会降低产品的纯度

13.设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是

A.标准状况下,11.2L Cl2溶于水,溶液中、和HClO的微粒数目之和为NA

B.12g石墨中含有的碳碳单键数目为2NA

C.常温常压下,Na2O2与足量H2O反应,共生成0.2mol O2,转移电子的数目为0.4NA

D.1mol Cl2与足量消石灰反应转移的电子数为2NA

14.三氯硅烷(SiHCl3)是制取高纯硅的重要原料,常温下为无色液体,是强还原剂且易水解。实验室通过反应Si(s)+3HCl(g)SiHCl3(l)+H2(g)制备SiHCl3,已知电负性:Cl>H>Si.下列说法正确的是

A.生成1mol H2,转移的电子数为2mol

B.氧化剂和还原剂的物质的量之比为3:1

C.SiHCl3在足量NaOH溶液中反应生成Na2SiO3、NaCl和H2O

D.上述生成SiHCl3的反应为吸热反应,则该反应需在高温条件下自发进行

15.三氯乙醛(CCl3CHO)是无色油状液体,常用于制取农药。其纯度的测定如下(杂质不参与反应)。已知:I2+2S2O=2I-+S4O,下列说法不正确的是

A.步骤Ⅰ,需用100mL容量瓶进行配制

B.步骤Ⅲ,发生的反应为:HCOO-+I2+2OH-=2I-+CO+H2O+H+

C.步骤Ⅳ,滴定终点的现象为:加入最后半滴Na2S2O3溶液,锥形瓶中溶液蓝色恰好褪去,且半分钟内不变色

D.三氯乙醛(摩尔质量为Mg·mol-1)的纯度为

16.RbAg4I5是一种只传导Ag+的固体电解质,利用RbAg4I5可以制成电化学气敏传感器。某种测定O2含量的气体传感器如图所示,被分析的O2可以透过聚四氟乙烯薄膜,发生反应:4AlI3+3O2=2Al2O3+6I2,I2进一步在石墨电极上发生反应,引起电池电动势变化,从而测定O2的含量。下列关于气体传感器工作原理说法不正确的是

A.Ag+通过固体电解质迁向正极 B.银电极的电极反应式为:Ag-e-=Ag+

C.测定一段时间后,固体电解质中Ag+减少 D.当O2浓度大时,电动势变大

17.将60.05的溶液与10.05的溶液混合,滴加溶液后变红色。设为阿伏伽德罗常数的值,下列说法中正确的是

A.上述反应过程中转移的电子的数目为

B.5.6g中含有的未成对电子的数目为0.5

C.0.05的溶液中含有的的数目小于0.05

D.的空间构型为V形

18.下列变化过程与氧化还原反应无关的是

A.推动盛有的密闭针筒的活塞,压缩气体,气体颜色变深

B.将酸性溶液滴入乙醇溶液中,溶液紫色褪去

C.将溶液加入NaOH溶液中,最终生成红褐色沉淀

D.向包有粉末的脱脂棉上滴几滴蒸馏水,脱脂棉燃烧

19.科研团队以双氧水为氧化剂催化苯羟基化制苯酚,反应机理如下图。下列说法错误的是

A.反应过程中,钒基催化剂表现出氧化性和还原性

B.随着的加入,只形成单过氧钒物种

C.反应过程中,V-O键裂解生成过氧钒自由基

D.该过程的总反应式:

20.某小组进行“反应物浓度对反应速率影响”实验研究。分别取不同浓度的葡萄糖溶液和溶液于试管中,再依次向试管中滴加酸性溶液,通过色度计监测溶液透光率随时间的变化关系。实验结果如图所示。

已知:(1)溶液透光率与溶液中显色微粒的浓度成反比。

(2)酸性溶液与溶液反应时,某种历程可表示如图。

下列说法中不合理的是

A.从图1可知,该实验条件下,葡萄糖溶液浓度越大,反应速率越大

B.理论上,和的反应中参与反应的

C.图2中曲线甲反应速率加快的原因可能与反应生成有催化作用的物质有关

D.图2中溶液浓度不同时,数据呈现的原因是:随浓度增大,反应历程中①、②、③、④速率均减小

参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 D B B B C C C C D C

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 A D C B B C B A B D

1.D

【分析】由图可知,氯气与氢氧化钠溶液在冷水条件下反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,根据化合价升降守恒、原子守恒,反应的化学方程式为Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O,在热水条件下反应生成氯化钠、氯酸钠和水,根据化合价升降守恒、原子守恒,反应的化学方程式为3Cl2+6NaOH=5NaCl+NaClO3+3H2O。

【详解】A.由分析可知,反应Ⅰ和Ⅱ都有氯化钠生成,A正确;

B.里中心原子Cl的价层电子对数为,孤对电子对数为1,则其空间结构为三角锥形,B正确;

C.反应Ⅰ中存在关系式:,1mol氯气参加反应,反应转移1mol电子,反应Ⅱ中存在关系式:,1mol氯气参加反应,反应转移mol电子,则反应转移的电子数之比为3:5,C正确;

D.由分析可知,反应Ⅰ和Ⅱ中,参加反应的氯气与氢氧化钠的物质的量之比都为1:2,D错误;

故选D。

2.B

【详解】A.由题中信息可知,利用可将废水中的转化为对环境无害的物质X后排放,则X表示,仍然是大气污染物,A错误;

B.该反应中,还原剂中C元素的化合价由-2价升高到+4价,升高了6个价位,氧化剂中N元素的化合价由+5价降低到0价,降低了5个价位,由电子转移守恒可知,氧化剂与还原剂的物质的量之比为,B正确;

C.中C元素的化合价由-2价升高到+4价,是该反应的还原剂,有强氧化性,通常不能用作还原剂,故不可用替换,C错误;

D.未注明气体状态,无法计算,D错误;

故选B。

3.B

【分析】由题给流程可知,向铜、银、金的混合物中加入稀硫酸和过氧化氢的混合溶液浸取,将铜转化为硫酸铜,银、金不反应,过滤得到含有硫酸铜的浸出液1和含银、金的浸渣1,则酸1为稀硫酸;向浸渣1中加入盐酸和过氧化氢的混合溶液浸取,将银转化为氯化银、金转化为HAuCl4,过滤得到含有氯化银的浸渣2和含有HAuCl4的浸出液2,则酸2为稀盐酸;向浸渣2中加入硫代硫酸钠溶液,将氯化银转化为二硫代硫酸根合银离子,过滤得到含有二硫代硫酸根合银离子的浸出液3;浸出液3电沉积得到银;向含有HAuCl4的浸出液2中加入肼,将溶液中HAuCl4转化为金。

【详解】A.由分析可知,酸1为稀硫酸,酸2为稀盐酸,故A正确;

B.由分析可知,浸取2中使用稀盐酸的目的是将银转化为氯化银、金转化为HAuCl4,不是提高了过氧化氢的氧化性,故B错误;

C.由分析可知,加入肼的目的是将溶液中HAuCl4转化为金,反应的离子方程式为4AuCl+ 3N2H4 =4Au+3N2↑+16C1-+12H+,故C正确;

D.硫代硫酸根离子的结构式为,离子中中心原子硫原子的孤对电子对数为=0,端基硫原子的孤对电子对数为=2,所以中心硫原子配位能力小于端基硫原子,故D正确;

故选B。

4.B

【详解】分析:在稀硫酸中溶解,通入在发生器中发生氧化还原反应,生成和,通过鼓入空气,防止浓度过高,还可以将其吹进吸收塔,根据氧化还原反应规律可知,在吸收塔中与双氧水、氢氧化钠反应生成和氧气,再经过一系列操作得到粗产品。

A.具有强氧化性,可以氧化,则溶解过程中不可以用盐酸代替稀硫酸,错误;

B.与双氧水、氢氧化钠反应生成和氧气,流程中做还原剂,正确;

C.发生器中鼓入空气的主要目的是防止浓度过高,因为纯易分解爆炸,错误:

D.在吸收塔中与双氧水、氢氧化钠反应生成和氧气,温度过低反应速率慢,但是不一定会导致产率下降,错误;

故选B。

5.C

【详解】A.由题干信息可知,Zn能够置换出Au,说明还原性:,A正确;

B.由题干信息可知,反应配平后的方程式为:,即X表示,B正确;

C.由B项分析可知,根据配平之后的反应方程式可知,生成,转移电子总数为,C错误;

D.由B项分析可知,根据配平之后的反应方程式可知,氧化产物ZnCl2与还原产物Au、H2的物质的量之比为,D正确;

故答案为:C。

6.C

【分析】根据题干和流程图:高砷烟尘(主要成分为、和,、均为酸性氧化物),加入氢氧化钠和硫化钠进行碱浸,沉淀为和S,发生反应:,浸出液主要成分为和,加入过氧化氢进行氧化,发生反应:,得到溶液,然后蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥得到砷酸钠晶体,据此分析;

【详解】A.As是第33号元素,位于元素周期表中第四周期第ⅤA族,A错误;

B.根据分析可知,“碱浸”时发生反应:,其中氧化产物(S)与还原产物(5PbS其中3个化合价由+4降到+2)的物质的量之比为1:1,B错误;

C.浸出液“氧化”过程中,发生反应:,C正确;

D.“氧化”后得到溶液,经过蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥得到砷酸钠晶体,D错误;

故选C。

7.C

【详解】A.S8中S元素得化合价为0,[S8]2+中S元素的化合价不再为0, S元素的化合价发生了改变,所以S8和SbF5反应时有元素化合价发生了改变,故S8和SbF5发生了氧化还原反应,故A正确;

B.[S8]2+的结构中,硫原子之间存在不同的硫硫键,包括单键和双键,所以[S8]2+中存在不同的硫硫键,故B正确;

C.S8中是一个8元环结构,反应后生成[S8]2+,其结构仍是8个S原子组成的环状结构,所以反应过程中硫硫键并未完全断裂,而是发生了重排(如单键和双键的形成),故C错误;

D.[S8]2+中,硫原子的最外层电子数为6,加上硫原子之间的共用电子对,每个硫原子的最外层电子数为8,所以[S8]2+中所有S原子的最外层都有8个电子;故D正确;

故答案为:C。

8.C

【分析】反应中P由0价歧化为+5价和-3价,Cu由+2价降为+1价,根据转移电子守恒和元素守恒可配平方程式11P4+60CuSO4+96H2O=20Cu3P+24H3PO4+60H2SO4,氧化剂为P4和CuSO4,还原剂为P4,氧化产物为H3PO4,还原产物为Cu3P,据此解答:

【详解】A.P4、Cu3P、H3PO4中P的化合价分别为0、-3、+5,即发生氧化反应,又发生还原反应,故A错误;

B.反应生成硫酸和磷酸,H+浓度增加,pH减小,故B错误;

C.据分析,根据氧化反应计算电子转移的物质的量,11molP4参与反应生成24molH3PO4,则转移24×5=120mol电子,故C正确;

D.皮肤接触到白磷,虽然用稀CuSO4溶液清洗后生成了H3PO4、H2SO4,但由于NaOH具有强腐蚀性,不能用NaOH溶液清洗,故D错误;

故答案为C。

9.D

【详解】A.丁烷裂解生成甲烷和丙烯的反应式为:,该反应式配平正确,且裂解产物合理,A正确;

B.牙齿釉质层(羟基磷酸钙)被侵蚀的反应式为:,电荷守恒、配平正确,B正确;

C.绿矾处理的反应式为:,该反应式电荷守恒,且氧化还原过程配平正确,C正确;

D.炉甘石()与碳高温反应生成Zn和CO,而非CO2。正确反应式应为:,D错误;

故选D。

10.C

【详解】A.Rh的价电子排布式为,为第Ⅷ族元素,位于周期表的d区,A错误;

B.由图,①→②过程中,Rh多结合了I-,Rh化合价升高,被氧化;③→④过程中,Rh和CO形成配位键,没有被还原,B错误;

C.根据转化关系→ +⑤,可推出⑤为,在甲醇合成乙酸反应中作中间产物,C正确;

D.由图,此合成原理总反应为甲醇和CO催化反应生成乙酸,,原子利用率为100%,D错误;

故选C。

11.A

【详解】A.Fe2O3中铁元素为+3价、氧元素为-2价,图甲Fe2O3中带正电荷的铁元素和H2S中带正电荷的氢元素之间的斥力较大,而图乙Fe2O3中带负电荷的氧元素和H2S中带正电荷的氢元素之间的引力较大,则图甲中Fe2O3对H2S的吸附能力弱于图乙,故A正确;

B.图中铁元素的化合价由+3价降低至+2价,硫元素的化合价由-2价升高至0价,氧元素的化合价未发生变化,有化合价变化,属于氧化还原过程,故B错误;

C.根据脱除反应的化学方程式可知,该反应的平衡常数表达式为,故C错误;

D.脱除一段时间后,析出的硫单质附着在催化剂表面,会影响催化剂的活性,活性降低,故D错误;

故答案为A。

12.D

【分析】由题给流程可知,二氯化四氨合铜经多步转化得到氧化铜,向氧化铜中加入稍过量的稀硫酸酸溶,将氧化铜转化为硫酸铜,向反应得到的硫酸铜溶液加入氯化钠和亚硫酸钠固体,将硫酸铜转化为氯化亚铜沉淀,反应的离子方程式为2Cu2++SO+2Cl—+H2O=2CuCl↓+SO+2H+,过滤、用乙醇洗涤得到氯化亚铜。

【详解】A.配合物中四氨合铜离子为内界、氯离子为外界,配合物在溶液中电离出四氨合铜离子和氯离子,不能电离出氨分子,故A错误;

B.“酸溶”时不用稀硝酸的主要原因是稀硝酸具有强氧化性,会将亚硫酸根离子氧化为硫酸根离子,导致亚硫酸根离子无法将溶液中的铜离子还原为氯化亚铜沉淀,故B错误;

C.由分析可知,“还原”发生的反应为2Cu2++SO+2Cl—+H2O=2CuCl↓+SO+2H+,反应生成的氢离子会使溶液pH减小,故C错误;

D.由题意可知,氯化亚铜在潮湿空气中易被氧化,所以“洗涤”时先用水再用乙醇会使氯化亚铜被氧化,降低产品的纯度,故D正确;

故选D。

13.C

【详解】A.Cl2溶于水的反应是可逆反应,溶液中还存在氯气分子,则、和HClO的微粒数目之和小于NA,A错误;

B.石墨片层结构为,平均每个碳原子的碳碳单键数为,则12g石墨中含有碳碳单键1.5NA,B错误;

C.Na2O2与H2O的反应方程式为,Na2O2既是氧化剂,又是还原剂,O2为氧化产物,由可知,共生成0.2mol O2,转移电子的数目为,C正确;

D.Cl2与消石灰反应的方程式为,Cl2既是氧化剂,又是还原剂,故1mol Cl2与足量消石灰反应转移的电子数为NA,D错误;

故选C。

14.B

【详解】A.电负性:Cl>H>Si,Si-H中,电子对偏向于H,则SiHCl3中Si为+4价,根据方程式:Si(s)+3HCl(g)SiHCl3(l)+H2,转移了4个电子,故生成1molH2,转移的电子数为4mol,A错误;

B.在该反应中HCl是氧化剂,在参加反应的3个H中,1个化合价降低到-1价,2个化合价降低到0价;Si化合价由0升高到+4价,做还原剂,故氧化剂和还原剂的物质的量之比为3:1,B正确;

C.SiHCl3水解的化学方程式为:,SiHCl3在足量NaOH溶液中反应生成Na2SiO3、NaCl、和H2O,C错误;

D.上述生成SiHCl3的反应为吸热反应,,正向是熵减反应,,则该反应自发进行需,可知需要在低温条件下,D错误;

故选B。

15.B

【分析】将样品溶于水配制100mL溶液,从中取出10mL溶液加适量的Na2CO3进行反应将CCl3CHO反应生成CHCl3和HCOO-,加入溶液调节pH值后加入25mL0.1mol/LI2溶液,充分反应后,加入淀粉作指示剂并用0.02mol/LNa2S2O3溶液,消耗VmL最后计算出三氯乙醛的纯度,据此分析解题。

【详解】A.步骤Ⅰ是将样品配成100mL溶液,故需用100mL容量瓶进行配制,A正确;

B.已知CO与H+不能大量共存,故步骤Ⅲ,发生的反应为:HCOO-+I2+3OH-=2I-+CO+2H2O,B错误;

C.步骤Ⅳ原来溶液时I2和淀粉溶液呈蓝色,当滴定终点的时候I2消耗掉了,所有蓝色消失,故滴定终点的现象为:加入最后半滴Na2S2O3溶液,锥形瓶中溶液蓝色恰好褪去,且半分钟内不变色,C正确;

D.根据题干流程图中可找到关系式:CCl3CHO~HCOO-~I2,I2~2Na2S2O3可知,过量的I2的物质的量为:0.02mol/L×V×10-3L×=V×10-5mol,则与HCOO-反应的I2的物质的量为:(25×10-3L×0.1mol/L- V×10-5)=(25×0.1-0.01V)×10-3mol,故三氯乙醛(摩尔质量为Mg·mol-1)的纯度为,D正确;

故答案为:B。

16.C

【分析】由题意可知,银电极为原电池的负极,银失去电子发生氧化反应生成银离子,多孔石墨电极为正极,银离子作用下碘在正极得到电子发生还原反应生成碘化银,电池的总反应为2Ag+I2=2AgI。

【详解】A.传感器工作过程中银离子通过固体电解质迁向正极,故A正确;

B.由分析可知,银电极为原电池的负极,银失去电子发生氧化反应生成银离子,电极反应式为Ag-e-=Ag+,故B正确;

C.由分析可知,电池的总反应为2Ag+I2=2AgI,则测定一段时间后,固体电解质中银离子个数不变,故C错误;

D.由方程式可知,氧气浓度增大时,反应生成碘的物质的量增大,导致在正极放电的碘的物质的量增大,外电路转移电子的物质的量增大,电动势变大,故D正确;

故选C。

17.B

【详解】A.n(KI)=,,由反应可知,不足,根据的物质的量计算转移电子数,转化为,1个得到1个电子,n()=,则转移电子数为,又因为滴加溶液后变红色,所以溶液中含有,该反应为可逆反应,转移电子数小于,A错误;

B.的电子排布式为,3d轨道上有5个未成对电子,5.6g的物质的量为n=,含有的未成对电子的数目为,B正确;

C.只知道溶液的浓度为,没有溶液体积,无法计算的数目,C错误;

D.与是等电子体,是直线形结构,所以的空间构型为直线形,D错误;

故答案选B。

18.A

【详解】A.推进盛有NO2的密闭针筒的活塞,增大压强,反应2NO2N2O4的平衡正向移动,NO2的浓度增大,气体颜色变深,不涉及氧化还原反应,故A正确;

B.乙醇有还原性,高锰酸钾有氧化性,两者发生氧化还原反应使紫色褪去,涉及氧化还原反应,故B错误;

C.Fe2+与NaOH生成Fe(OH)2白色沉淀,Fe(OH)2被氧化为Fe(OH)3红褐色沉淀,涉及氧化还原反应,故C错误;

D.Na2O2加水生成氧气,涉及氧化还原反应,故D错误;

故答案为A。

19.B

【详解】A.如图所示,V的化合价包含+4和+5,表现出氧化性和还原性,故A正确;

B.根据反应机理可知,随着的加入,可能形成双过氧钒物种,故B错误;

C.根据反应机理可知,存在V-O键裂解生成过氧钒自由基,如图:→,故C正确;

D.如图所示,反应为苯、过氧化氢,产物为苯酚、水,反应式为,故D正确;

故答案为B。

20.D

【详解】A.由图1,葡萄糖浓度越大,透光率上升越快,由已知(1),即高锰酸根浓度下降越快,故反应速率越大,A正确;

B.高锰酸钾氧化草酸,生成二价锰离子和二氧化碳,锰化合价从+7变为+2,得5个电子,碳化合价+3变为+4,1个草酸分子失2个电子,根据氧化还原反应得失电子守恒,KMnO4和H2C2O4的反应中参与反应的n(KMnO4):n(H2C2O4)=2:5,B正确;

C.由历程图,Mn2+可以作为高锰酸钾和草酸反应的催化剂,故图2中曲线甲反应速率加快的原因可能与反应生成Mn2+有催化作用有关,C正确;

D.随H2C2O4浓度增大,草酸根浓度增大,反应历程①中,草酸根是反应物,随浓度增大,历程①速率是增大的,故D错误;

本题选D。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录