统编版语文五年级下册暑假复习巩固卷(二)(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版语文五年级下册暑假复习巩固卷(二)(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 465.9KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-24 14:29:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

暑假复习巩固卷(二)-语文五年级下册统编版

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

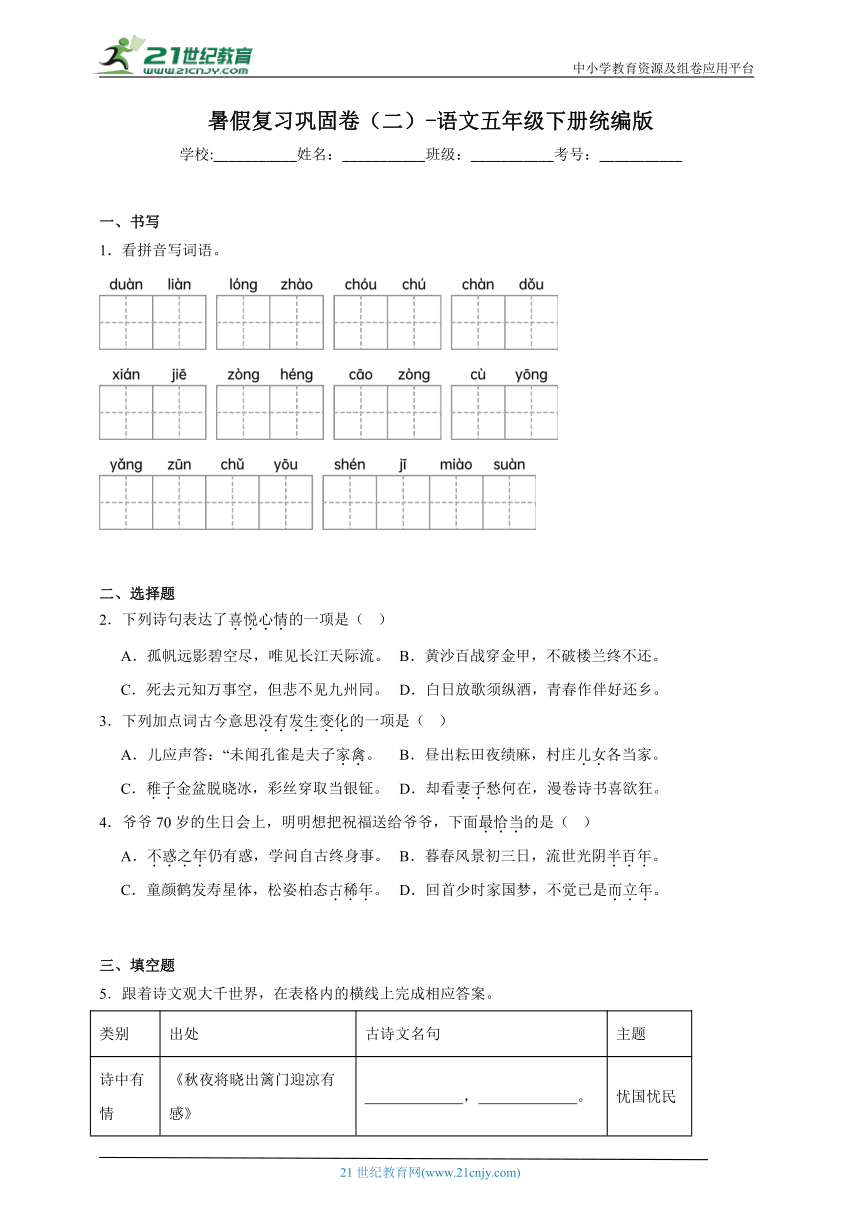

一、书写

1.看拼音写词语。

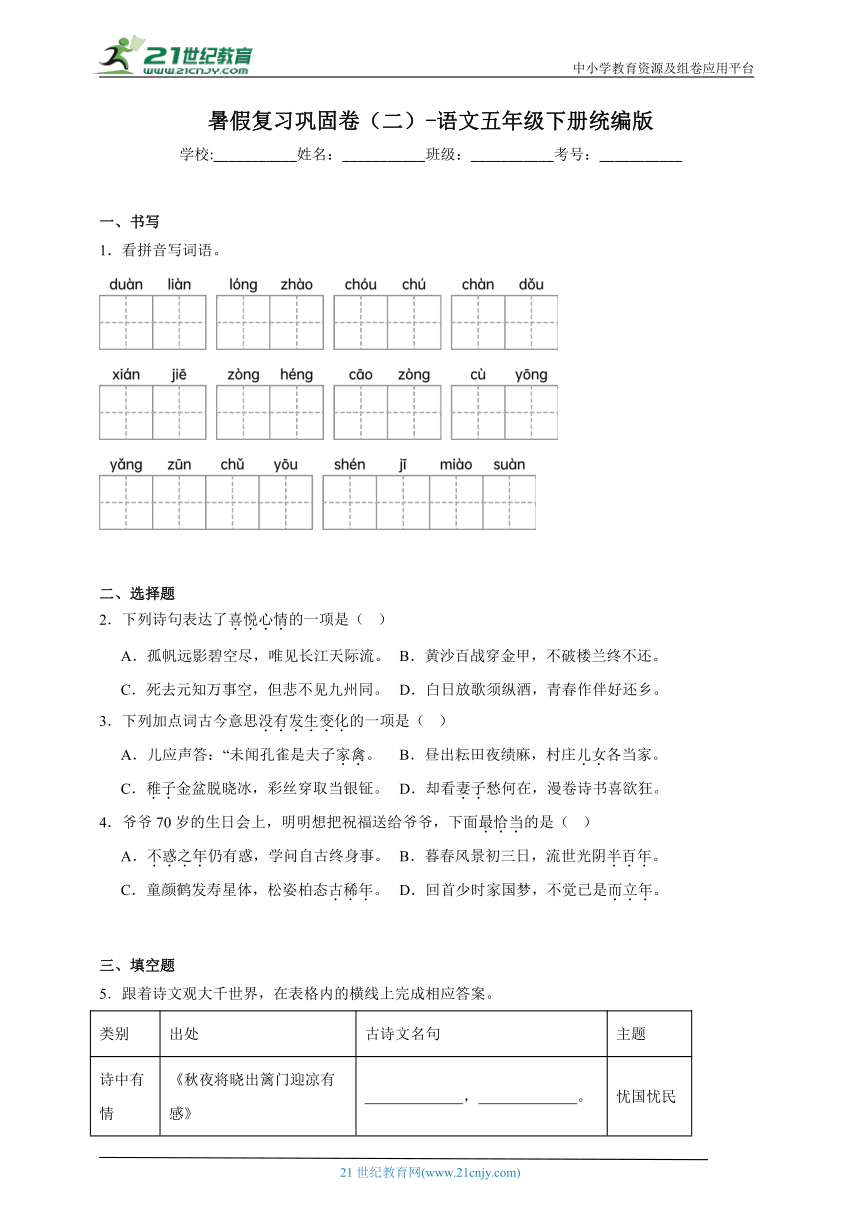

二、选择题

2.下列诗句表达了喜悦心情的一项是( )

A.孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。 B.黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

C.死去元知万事空,但悲不见九州同。 D.白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。

3.下列加点词古今意思没有发生变化的一项是( )

A.儿应声答:“未闻孔雀是夫子家禽。 B.昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家。

C.稚子金盆脱晓冰,彩丝穿取当银钲。 D.却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂。

4.爷爷70岁的生日会上,明明想把祝福送给爷爷,下面最恰当的是( )

A.不惑之年仍有惑,学问自古终身事。 B.暮春风景初三日,流世光阴半百年。

C.童颜鹤发寿星体,松姿柏态古稀年。 D.回首少时家国梦,不觉已是而立年。

三、填空题

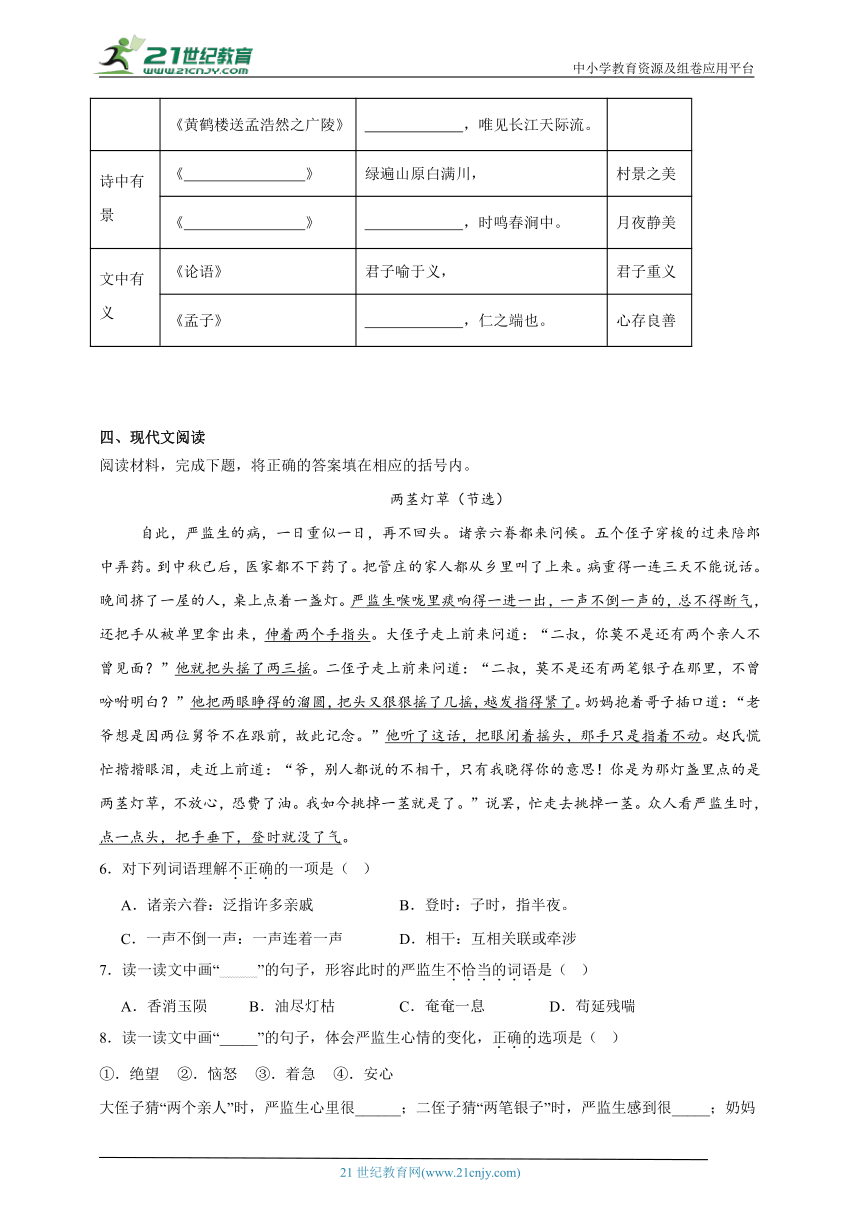

5.跟着诗文观大千世界,在表格内的横线上完成相应答案。

类别 出处 古诗文名句 主题

诗中有情 《秋夜将晓出篱门迎凉有感》 , 。 忧国忧民

《黄鹤楼送孟浩然之广陵》 ,唯见长江天际流。

诗中有景 《 》 绿遍山原白满川, 村景之美

《 》 ,时鸣春涧中。 月夜静美

文中有义 《论语》 君子喻于义, 君子重义

《孟子》 ,仁之端也。 心存良善

四、现代文阅读

阅读材料,完成下题,将正确的答案填在相应的括号内。

两茎灯草(节选)

自此,严监生的病,一日重似一日,再不回头。诸亲六眷都来问候。五个侄子穿梭的过来陪郎中弄药。到中秋已后,医家都不下药了。把管庄的家人都从乡里叫了上来。病重得一连三天不能说话。晚间挤了一屋的人,桌上点着一盏灯。严监生喉咙里痰响得一进一出,一声不倒一声的,总不得断气,还把手从被单里拿出来,伸着两个手指头。大侄子走上前来问道:“二叔,你莫不是还有两个亲人不曾见面?”他就把头摇了两三摇。二侄子走上前来问道:“二叔,莫不是还有两笔银子在那里,不曾吩咐明白?”他把两眼睁得的溜圆,把头又狠狠摇了几摇,越发指得紧了。奶妈抱着哥子插口道:“老爷想是因两位舅爷不在跟前,故此记念。”他听了这话,把眼闭着摇头,那手只是指着不动。赵氏慌忙揩揩眼泪,走近上前道:“爷,别人都说的不相干,只有我晓得你的意思!你是为那灯盏里点的是两茎灯草,不放心,恐费了油。我如今挑掉一茎就是了。”说罢,忙走去挑掉一茎。众人看严监生时,点一点头,把手垂下,登时就没了气。

6.对下列词语理解不正确的一项是( )

A.诸亲六眷:泛指许多亲戚 B.登时:子时,指半夜。

C.一声不倒一声:一声连着一声 D.相干:互相关联或牵涉

7.读一读文中画“ ”的句子,形容此时的严监生不恰当的词语是( )

A.香消玉陨 B.油尽灯枯 C.奄奄一息 D.苟延残喘

8.读一读文中画“_____”的句子,体会严监生心情的变化,正确的选项是( )

①.绝望 ②.恼怒 ③.着急 ④.安心

大侄子猜“两个亲人”时,严监生心里很______;二侄子猜“两笔银子”时,严监生感到很_____;奶妈猜“两位舅爷”时,严监生觉得很______;赵氏猜“两茎灯草”时,严监生这才______了。

A.①②③④ B.③①②④ C.③②①④ D.④③②①

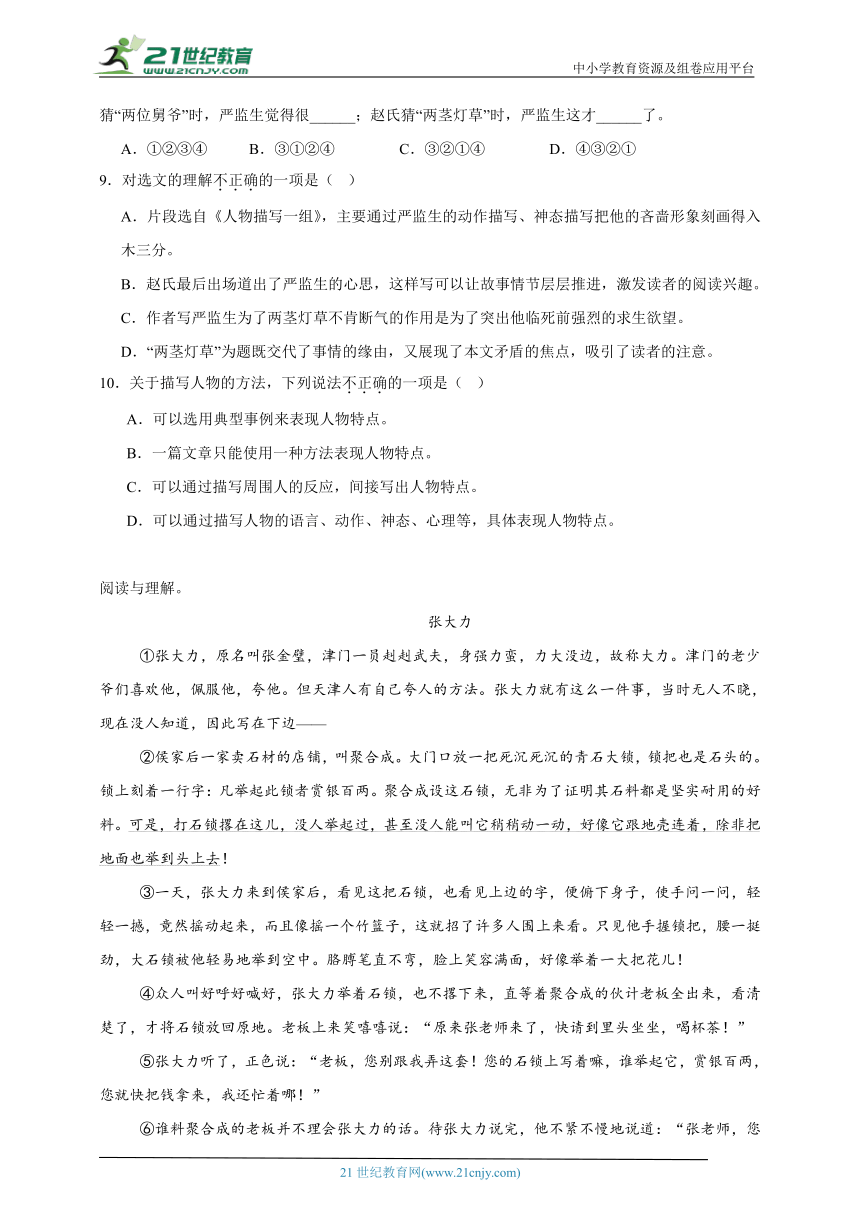

9.对选文的理解不正确的一项是( )

A.片段选自《人物描写一组》,主要通过严监生的动作描写、神态描写把他的吝啬形象刻画得入木三分。

B.赵氏最后出场道出了严监生的心思,这样写可以让故事情节层层推进,激发读者的阅读兴趣。

C.作者写严监生为了两茎灯草不肯断气的作用是为了突出他临死前强烈的求生欲望。

D.“两茎灯草”为题既交代了事情的缘由,又展现了本文矛盾的焦点,吸引了读者的注意。

10.关于描写人物的方法,下列说法不正确的一项是( )

A.可以选用典型事例来表现人物特点。

B.一篇文章只能使用一种方法表现人物特点。

C.可以通过描写周围人的反应,间接写出人物特点。

D.可以通过描写人物的语言、动作、神态、心理等,具体表现人物特点。

阅读与理解。

张大力

①张大力,原名叫张金璧,津门一员赳赳武夫,身强力蛮,力大没边,故称大力。津门的老少爷们喜欢他,佩服他,夸他。但天津人有自己夸人的方法。张大力就有这么一件事,当时无人不晓,现在没人知道,因此写在下边——

②侯家后一家卖石材的店铺,叫聚合成。大门口放一把死沉死沉的青石大锁,锁把也是石头的。锁上刻着一行字:凡举起此锁者赏银百两。聚合成设这石锁,无非为了证明其石料都是坚实耐用的好料。可是,打石锁撂在这儿,没人举起过,甚至没人能叫它稍稍动一动,好像它跟地壳连着,除非把地面也举到头上去!

③一天,张大力来到侯家后,看见这把石锁,也看见上边的字,便俯下身子,使手问一问,轻轻一撼,竟然摇动起来,而且像摇一个竹篮子,这就招了许多人围上来看。只见他手握锁把,腰一挺劲,大石锁被他轻易地举到空中。胳膊笔直不弯,脸上笑容满面,好像举着一大把花儿!

④众人叫好呼好喊好,张大力举着石锁,也不撂下来,直等着聚合成的伙计老板全出来,看清楚了,才将石锁放回原地。老板上来笑嘻嘻说:“原来张老师来了,快请到里头坐坐,喝杯茶!”

⑤张大力听了,正色说:“老板,您别跟我弄这套!您的石锁上写着嘛,谁举起它,赏银百两,您就快把钱拿来,我还忙着哪!”

⑥谁料聚合成的老板并不理会张大力的话。待张大力说完,他不紧不慢地说道:“张老师,您只瞧见石锁上边的字了,可石锁底下还有一行字,您瞧见了吗?”

⑦张大力怔了。刚才只顾高兴,根本没瞧见锁下边还有字。不单他没瞧见,旁人也都没瞧见。张大力脑筋一转,心想别是老板唬他,不想给钱,以为他使过一次劲,二次再举不起来了。于是上去一把又将石锁高高举到头顶上。可抬眼看,石锁下边还真有一行字,竟然写着:唯张大力举起来不算。把这石锁上边和下边的字连起来,就是:_______________________________!众人见了,都笑起来。原来人家早知道唯有他能举起这家伙。而这行字也是人家佩服自己,夸赞自己——张大力当然明白。

⑧他扔了石锁,哈哈大笑,扬长而去。

11.文中空白处应填入的内容是:

12.第①段结尾处破折号的作用是( )

A.表示声音延长 B.表示话题转变 C.表示解释说明 D.表示语气转变

13.联系上下文判断,“使手问一问”中的“问”应解释为( )

A.疑问 B.问候 C.试问 D.试探

14.研读下列描写人物的句子,完成填空。

①“只见他手握锁把,腰一挺劲,大石锁被他轻易地举到空中”是对人物的 进行描写,从中可以看出张大力 的特点。

②“脸上笑容满面,好像举着一大把花儿”是对人物的 进行描写,从中可以看出张大力 。

③“老板,您别跟我弄这套!您的石锁上写着嘛,谁举起它,赏银百两,您就快把钱拿来,我还忙着哪!”这是对人物的 进行描写,从中可以看到

15.第②自然段画“ ”的句子具体描写了这把青石大锁“死沉死沉的”,联系全文谈谈,作者用这么多笔墨描写石锁有什么作用。

五、文言文阅读

材料。

杨氏之子

梁国杨氏子九岁,甚聪惠。孔君平诣其父,父不在,乃呼儿出。________,________。孔指以示儿曰:“此是君家果。”儿应声答曰:“________________。”

16.背诵课文,在上面横线上补写句子。

17.联系上下文,写出文中加点字的意思。

甚: 惠: 诣: 乃:

18.下列句子,停顿不恰当的是( )

A.梁国/杨氏子/九岁,甚/聪惠。

B.孔君平/诣/其父,父/不在,乃/呼儿出。

C.孔/指以/示儿曰:“此/是/君家果。”

19.孔指以示儿曰:“此是君家果。”这句话的意思是 当孔君平说完后杨氏子的反应是“ ”(用原文),你从中感受到: 。

20.判断下列说法是否正确,对的画“√”,错的画“×”。

(1)“梁国杨氏子九岁,甚聪惠。”总起全文,介绍了杨家九岁的儿子。( )

(2)《杨氏之子》是一篇文言文,选自《世说新语·言语》。( )

(3)孔君平说“此是君家果”是想奚落杨氏之子。( )

六、语言表达

21.课堂演讲

今年清明假期,浙江省湖州市安吉县五年级学生金陈乐在参观博物馆时,发现一处文字错误并写信给厅长,厅长回信感谢了他。金陈乐同学的做法你赞成吗?如果是你,你会怎么做?为什么?今天的小演讲请你面向全班同学表达自己的观点,注意演讲稿的格式。

七、书面表达

22.习作

如果你意外进入了四大名著之一的书中世界:或许,你出现在景阳冈目睹武松打虎;或许,你在草船之上看见箭雨飞射;或许,你到了大观园见识风筝漫天的趣景……那时,会有怎样奇妙的旅程?发挥想象,写一写你的名著探险之旅吧!

要求:①题目自拟;②在原著的情节上发挥想象;③内容具体,语句通顺,表达自己的真情实感:④字迹工整、美观,不少于400字。

《暑假复习巩固卷(二)-语文五年级下册统编版》参考答案

题号 2 3 4

答案 D C C

1.

【详解】本题考查看拼音写汉字。

要认真拼读给出的拼音,明确要写的汉字,写完后再次检查拼写是否有误。书写时注意字的笔画和笔顺,做到工整、规范、正确。本题“锻”“罩”“躇”“颤”“衔”“簇”“尊”的笔画较复杂,易写错,需注意。

2.D

【详解】本题考查名篇名句的理解。

A.“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”出自唐朝诗人李白的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》,意思是:友人的孤船帆影渐渐地远去,消失在碧空的尽头,只看见一线长江,向邈远的天际奔流。这句诗以景写情,看似在描写眼前之景,实则蕴含着李白对友人离去的不舍和深深的牵挂。没有表达喜悦心情。故错误。

B.“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”出自唐朝诗人王昌龄的《从军行七首 其四》,意思是:守边将士身经百战,铠甲磨穿,壮志不灭,不打败进犯之敌,誓不返回家乡。诗句刻画了边疆战士不畏艰苦、身经百战却依然豪情满怀,坚定保卫国家的形象。没有表达喜悦心情。故错误。

C.“死去元知万事空,但悲不见九州同”出自宋朝诗人陆游的《示儿》,意思是:我本来知道,当我死后,人间的一切就都和我无关了;但唯一使我痛心的,就是我没能亲眼看到祖国的统一。诗句饱含着诗人至死不渝的爱国之情,以及对收复失地、统一国家的热切期盼。没有表达喜悦心情。故错误。

D.“白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡”出自唐朝诗人杜甫的《闻官军收河南河北》,意思是:白天我要尽情饮酒,放声高歌,明媚的春光与我作伴正好回家乡。此句生动展现了杜甫听闻喜讯后狂喜的心情,以及归心似箭想要回到故乡的急切。故正确。

故选D。

3.C

【详解】本题考查词语的古今异义。

A.“家禽”古义是分成家和禽,指某人家的鸟类,现在的家禽指牲畜。

B.“儿女”古义是泛指男男女女,今义指的是儿子和女儿。

C.“稚子”都是指幼儿,小孩子。

D.“妻子”古义是指妻子和儿女,今义指的是夫人,妻子。

故选C。

4.C

【详解】本题考查文化常识及祝福语的情景运用。

A.“不惑之年”指40岁(出自《论语》“四十而不惑”),与题干中爷爷70岁的年龄不符。

B.“半百年”指50岁(“半百”即50),但爷爷70岁,年龄不符;诗句描述时光流逝,不够喜庆。

C.“古稀年”专指70岁(出自杜甫“人生七十古来稀”),诗句“童颜鹤发寿星体,松姿柏态”生动描绘老人健康长寿的形象,符合70岁生日氛围,表达祝福最恰当。

D.“而立年”指30岁(出自《论语》“三十而立”),与爷爷的年龄差距过大。

故选C。

5. 三万里河东入海 五千仞岳上摩天 孤帆远影碧空尽 送别之情 乡村四月 子规声里雨如烟 鸟鸣涧 月出惊山鸟 小人喻于利 恻隐之心

【详解】本题考查对古诗的识记理解、作家作品。

“三万里河东入海,五千仞岳上摩天。”出自宋代陆游的《秋夜将晓出篱门迎凉有感二首》,译文:三万里长的黄河奔腾向东流入大海,五千仞高的华山耸入云霄触青天。

“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。”出自唐代李白的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》,译文:孤单的一只帆船渐渐消失在碧空尽头,只看见滚滚长江向天际奔流。此句看似写景,却有着诗人鲜明的形象,诗人将一片情意托付江水,巧妙地将依依惜别的深情寄托在对自然景物的动态描写之中,将情与景完全交融在一起了,真正做到了含吐不露而余味无穷。

“绿遍山原白满川,子规声里雨如烟。”出自宋代翁卷的《乡村四月》,译文:山坡田野间草木茂盛,稻田里的水色与天光相辉映,天空中烟雨蒙蒙,杜鹃声声啼叫。

“月出惊山鸟,时鸣春涧中。”出自唐代王维的《鸟鸣涧》,译文:月亮升起月光照耀大地时惊动了山中栖鸟,在春天的溪涧里不时地鸣叫。

书写时注意“仞”“岳”“摩”“影”“碧”“规”“烟”“喻”“恻”“隐”的正确写法。

6.B 7.A 8.C 9.C 10.B

【导语】这段文字通过严监生临终前的细节描写,生动刻画了一个吝啬鬼的形象。文中“两茎灯草”这一细节极具讽刺意味,将人物吝啬的性格推向极致。通过动作、神态的细致描写,使人物形象跃然纸上。这种夸张的表现手法,既突出了人物性格特点,又增强了作品的戏剧性和讽刺效果。

6.本题考查词语解释。

B.选段中“点一点头,把手垂下,登时就没了气”,“登时”在此处是说严监生动作后立刻断气,“登时”意为“立刻”,并非“子时(半夜)”。故错误。

故选B。

7.本题考查分析句子含义。

香消玉陨:比喻美丽的女子死亡。

油尽灯枯:灯油耗尽,灯火熄灭,比喻生命衰竭殆尽,临近死亡;也指事物衰败到无法挽救的地步。

奄奄一息:形容气息微弱,只剩下一口气,快要死亡或消失。

苟延残喘:勉强拖延一口没断的气,比喻勉强维持生存(多含贬义)。

选段中“严监生喉咙里痰响得一进一出,一声不倒一声的,总不得断气”,围绕严监生(男性)临终因灯草执着的情节。“香消玉殒”多用于年轻女子死亡,与文本中男性严监生及情节不匹配。故错误。

故选A。

8.本题考查分析句子含义。

选段中“大侄子走上前来问道:‘二叔,你莫不是还有两个亲人不曾见面?’他就把头摇了两三摇”,严监生因大侄子猜错(没触及灯草关键)而着急,对应③。

选段中“二侄子走上前来问道:‘二叔,莫不是还有两笔银子在那里,不曾吩咐明白?’他把两眼睁得的溜圆,把头又狠狠摇了几摇,越发指得紧了”,二侄子猜错后严监生更急且恼怒(对亲人猜不中的烦躁),对应②。

选段中“奶妈抱着哥子插口道:‘老爷想是因两位舅爷不在跟前,故此记念。’他听了这话,把眼闭着摇头,那手只是指着不动”,依旧没猜对,严监生陷入绝望(觉得没人懂自己),对应①。

选段中“赵氏慌忙揩揩眼泪,……说罢,忙走去挑掉一茎。众人看严监生时,点一点头,把手垂下,登时就没了气”可知赵氏猜对后严监生安心离世,对应④。

答案顺序为③②①④。

故选C。

9.本题考查文章内容的概括和理解。

C.全文围绕严监生因两茎灯草不肯断气的情节,是突出吝啬(怕费油),并非“强烈求生欲望”。故错误。

故选C。

10.本题考查人物描写。

B.选段既有“伸着两个手指头”(动作),又有“两眼睁得的溜圆”(神态)描写。说明一篇文章可综合运用多种方法,“只能使用一种方法”说法不恰当。故错误。

故选B。

11.凡举起此锁者赏银百两,唯张大力举起来不算 12.C 13.D 14. 动作 力气极大 神态 举重若轻 语言 15.突出石锁极其沉重,反衬张大力力大无穷;为下文众人惊叹铺垫,增强故事趣味性。

【导语】这篇《张大力》以天津民间故事为背景,通过举石锁这一典型事件,生动塑造了张大力这一力大无穷的市井英雄形象。语言质朴幽默,通过动作、语言等细节描写,既展现了人物豪爽直率的性格,又暗含对民间智慧的赞赏。结尾处石锁底部的文字反转,既出人意料又合乎情理,体现了民间故事的趣味性和智慧性。

11.本题考查提取关键信息。

第②段提到“锁上刻着一行字:凡举起此锁者赏银百两”,第⑦段又说“石锁下边还真有一行字,竟然写着:唯张大力举起来不算”。

要填的空白处是把石锁上边和下边的字连起来的内容,所以按照文字顺序拼接,就是“凡举起此锁者赏银百两,唯张大力举起来不算!”

12.本题考查标点符号的运用。

第①段“张大力就有这么一件事,当时无人不晓,现在没人知道,因此写在下边——”,后文紧接着第②—⑧段开始讲述这件事。

破折号后是对前文“这么一件事”的具体展开,符合“表示解释说明”(引出要阐述的事件内容),从破折号连接“提及事”与“讲述事”的逻辑判断作用。

故选C。

13.本题考查分析字词的含义。

第③段“一天,张大力来到侯家后,看见这把石锁,也看见上边的字,便俯下身子,使手问一问,轻轻一撼,竟然摇动起来”,“问一问”后是用动作试探石锁(轻轻撼、摇动)。结合动作逻辑,“问”是用手去试探石锁情况,并非疑问、问候、单纯发问。

故选D。

14.本题考查人物描写、分析人物形象。

(1)第③段“只见他手握锁把,腰一挺劲,大石锁被他轻易地举到空中”,“握、挺、举”是动作,属于动作描写;从“轻易地举到空中”,看出张大力力大无穷,通过动作呈现力量大的特点。

(2)第③段“脸上笑容满面,好像举着一大把花儿”,聚焦“脸上”神态,是神态描写;“笑容满面”体现张大力举石锁时轻松、自信,心情愉悦,借神态展现场景感受。从中可以看出张大力举重若轻、轻松、自信的心理和轻松的表情。

(3)第⑤段“老板,您别跟我弄这套!您的石锁上写着嘛,谁举起它,赏银百两,您就快把钱拿来,我还忙着哪!”,是人物语言,为语言描写;从中看到张大力直爽、干脆,看重约定(按石锁文字要赏银),借语言显性格。

15.本题考查分析句子的含义及作用。

第②段“侯家后一家卖石材的店铺,叫聚合成。大门口放一把死沉死沉的青石大锁……没人举起过,甚至没人能叫它稍稍动一动,好像它跟地壳连着,除非把地面也举到头上”,突出石锁极重、难动;再结合第③段张大力“轻轻一撼,竟然摇动起来……轻易地举到空中”可知用石锁的“重、难举”,衬托张大力力大无穷,本领超乎常人,形成反差凸显人物。

石锁难举却被张大力举起,为后文老板提“石锁下边字”(唯张大力举不算)做铺垫,让情节(老板“赖账”变夸赞)合理,推动故事发展,也展现天津卫市井文化里独特的“夸人”智慧。从石锁描写与人物行为、情节推进的关联,分析出对人物和故事的作用。

示例:突出石锁之重,与张大力轻松举起形成对比,衬托张大力力大无穷;同时为下文老板以“唯张大力举起来不算”夸赞他做铺垫,展现天津卫市井文化里独特的人际互动与对能人的认可。

16.为设果 果有杨梅 未闻孔雀是夫子家禽 17. 很,非常,特别 慧,聪明,聪慧 拜访 就,于是 18.C 19. 孔君平指着杨梅对杨氏之子说:“这是你家的水果。” 应声答曰或儿应声答曰 反应快或思维敏捷,有礼貌 20. √ √ ×

【导语】这篇《杨氏之子》选自《世说新语》,通过孔君平与杨氏子的对话,展现了古代儿童的聪慧机敏。文章语言简洁凝练,情节生动有趣,体现了文言文“言简意赅”的特点。杨氏子“应声答曰”的机智应对,既表现了其聪慧,也暗含了“以其人之道还治其人之身”的智慧。全文以对话推动情节,通过“君家果”的巧妙双关,展现了古代文人的语言艺术。文章虽短小,却生动展现了魏晋时期“清谈”文化的特点,是研究古代语言文化和儿童教育的珍贵素材。

16.本题考查名篇名句的识记。

书写时注意“果、杨、梅”的正确写法。

17.本题考查字词解释。

甚聪惠:非常聪明伶俐。甚:非常、十分。惠:同“慧”,聪明。

诣其父:孔君平来拜见他的父亲。诣:拜访。

乃呼儿出:于是把孩子叫了出来。乃:就,于是。

18.本题考查文言断句。

孔指以示儿曰:“此是君家果。”意思是:孔君平指着杨梅给杨氏子看,说:“这是你家的果子。”

“指以示儿”是一个连贯的动作短语,意为“指着(杨梅)给孩子看”。“指”是动作,“以示儿”是动作的目的,二者不可拆分,“此是君家果”是完整的判断句,“此是”是主语+谓语的紧密组合,中间不应断开,因此,原句正确停顿应为:孔/指以示儿/曰:“此是/君家果。”

19.本题考查内容理解和人物形象。

指以示儿:“指”是“指着”的意思,“以”在这里表目的,可译为“来”,“示儿”即“给孩子看”,

此是君家果:“此”指代前文的杨梅,“是”表判断,“君家”即“你家”。

意思:孔君平指着杨梅给杨氏子看,说:“这是你家的果子。”

当孔君平说完后,杨氏子的反应是“儿应声答曰:‘未闻孔雀是夫子家禽。’ ”意思是:我可没听说过孔雀是先生您家的鸟。从中可以感受到:杨氏子反应极快,“应声答曰”体现了他的机敏;他的回答既巧妙地回应了孔君平的玩笑(用“孔雀”对“杨梅”,以“夫子家”对“君家”),又不失礼貌,没有直接反驳,而是用否定的语气委婉回应,展现了他聪慧善辩、思维敏捷的特点。

20.本题考查内容理解和作家作品。

(1)“梁国杨氏子九岁,甚聪惠”这句话位于文章开头,点明了故事的主要人物是梁国姓杨人家的九岁儿子,“甚聪惠”则对杨氏子的特点进行了总体概括,起到了总起全文的作用,所以该说法正确。

(2)《杨氏之子》是小学语文教材中的一篇文言文,它选自南朝刘义庆的《世说新语·言语》,《世说新语》主要记载了汉末至东晋士大夫的言谈、逸事,所以该说法正确。

(3)孔君平说“此是君家果”,是看到杨梅的“杨”和孩子的姓氏“杨”相同,以此和孩子开玩笑,并非是想奚落杨氏之子,而是带有一种幽默和调侃的意味,体现出当时人物之间轻松的氛围,所以该说法错误。

【点睛】参考译文:在梁国姓杨的人家里有一个孩子今年九岁,非常聪明。有一天,孔君平来拜见他的父亲,恰巧他的父亲不在家,孔君平就把这个孩子叫了出来。孩子给孔君平端来了水果,水果中有杨梅。孔君平指着杨梅给孩子看,说:“这是你家的水果。”孩子马上回答:“我可没听说过孔雀是先生您家的鸟。”

21.例文:

为“较真”点赞,做文化守护人亲爱的同学们:

大家好!

清明假期里,金陈乐同学参观博物馆时发现文字错误,还主动写信给厅长,这事儿太酷啦!我举双手赞成他的做法。

博物馆是知识的殿堂,一字一句都承载着文化传递的使命。文字错误看似小,要是没被发现,可能让参观的人误解知识,坏了文化传播的“规矩”。金陈乐站出来纠错,不仅让错误得到修正,更让我们看到一种珍贵的“较真”精神——对知识负责,对文化传承上心。

要是我遇到这种情况,肯定也会这么做!发现错误时,我会先仔细确认,然后像金陈乐一样,认真写信反映。因为我们作为新时代的少年,不能对错误“睁一只眼闭一只眼”文化的传承、知识的准确,需要我们每个人去守护,哪怕只是一个小小的文字错误,也值得我们“较较真”。

同学们,让我们向金陈乐学习,在生活里多些这样的“较真”。无论是博物馆里的文化细节,还是学习中、生活里碰到的小错误,都勇敢站出来。用我们的眼睛去发现,用我们的行动去担当,一起做文化的守护人,做追求真理的追梦人!

我的演讲结束了,谢谢大家!

【详解】本题考查口语交际。

首先要明确主题是:“对金陈乐参观博物馆发现文字错误并写信给厅长这一行为的肯定与倡导”,接着在头脑里回顾一下演讲稿的格式;在向全班同学汇报时要把自己的观点表达清楚。

演讲稿格式:

(1)顶格写称谓语(如:亲爱的同学们)。

(2)下一行空两格写问候(如:大家好)。

(3)正文:围绕选的主题来写。对金陈乐参观博物馆发现文字错误并写信给厅长这一行为进行肯定与倡导,呼吁同学们学习其较真精神,共同守护文化、追求真理 ,围绕该事件谈赞成态度、自身做法及原因,传递积极担当的价值观。围绕该事件谈赞成态度、自身做法及原因,传递积极担当的价值观。

(4)结尾(如:谢谢大家)。

22.例文:

大观园的奇妙风筝之旅

“咦,这是哪儿?”我望着眼前古色古香的建筑,雕梁画栋,亭台楼阁错落有致,仿佛走进了一幅绝美的画卷。突然,我灵光一闪,这不就是《红楼梦》里的大观园嘛!

我兴奋地四处闲逛,不知不觉来到了沁芳桥边。只见一群姑娘们正拿着风筝,叽叽喳喳地讨论着,原来她们要放风筝啦!我一下子来了精神,赶紧凑了过去。

探春姐姐拿着一只软翅子大凤凰风筝,笑盈盈地说:“咱们一起把烦恼都放走!”黛玉妹妹则拿着个美人风筝,轻轻咳嗽着,眼神里满是期待。我鼓起勇气,走到她们身边,轻声说:“姐姐们,我能和你们一起放风筝吗?”宝钗姐姐温柔地拉着我的手说:“当然可以啦,小妹妹。”

大家来到一片空旷的草地上,开始放风筝。我拿着线轴,一边跑一边放线,可风筝却像个调皮的孩子,怎么都飞不起来。湘云姐姐见状,跑过来耐心地教我:“要逆着风跑,等感觉风筝有向上的力了,再慢慢放线。”我照着她说的做,果然,风筝摇摇晃晃地飞了起来。

看着漫天的风筝,我仿佛也变成了一只风筝,自由自在地在天空中翱翔。我飞过亭台,飞过假山,和大观园里的姐妹们一起享受着这美好的时光。

突然,一阵风吹来,我眼前白光一闪,等我再睁开眼,发现自己又回到了现实世界。但大观园里那风筝漫天的趣景,却永远留在了我的心中。

【详解】本题考查书面表达能力。

一、审题。

本次习作要求围绕“意外进入四大名著之一的书中世界”展开想象,写一篇探险之旅的作文。需要明确以下几点:选择名著:从四大名著(即《西游记》《三国演义》《水浒传》《红楼梦》)中任选一部作为故事背景。设定情节:可以出现在原著的经典场景中,如景阳冈目睹武松打虎、草船上见证箭雨飞射、大观园见识风筝漫天等,并在原著情节基础上发挥想象。表达情感:内容要具体,语句通顺,表达出自己在这个奇妙旅程中的真情实感。

二、立意。

通过描述自己进入名著世界后的奇妙经历,展现名著中经典场景的魅力,表达对名著的喜爱和赞美之情,同时也可以从这次独特的经历中获得一些启示,如勇敢、智慧、友情等。

三、写作思路。

开头:直接表明自己进入了四大名著中的某一本书,并简单介绍进入的方式或契机。

中间:详细描写自己进入名著世界后所看到的景象,包括环境、人物的外貌、服饰等,让读者有身临其境之感。按照事情发展的顺序,描述自己在名著世界中的经历。可以参与原著中的经典情节,也可以与书中的人物进行互动,展现他们的性格特点。在描述情节的过程中,适时地融入自己的感受和想法,使文章更加真实动人。

结尾:总结自己在这次名著探险之旅中的收获,如学到了什么道理、结交了哪些朋友等,表达对这次奇妙旅程的难忘之情。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

暑假复习巩固卷(二)-语文五年级下册统编版

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、书写

1.看拼音写词语。

二、选择题

2.下列诗句表达了喜悦心情的一项是( )

A.孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。 B.黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

C.死去元知万事空,但悲不见九州同。 D.白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。

3.下列加点词古今意思没有发生变化的一项是( )

A.儿应声答:“未闻孔雀是夫子家禽。 B.昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家。

C.稚子金盆脱晓冰,彩丝穿取当银钲。 D.却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂。

4.爷爷70岁的生日会上,明明想把祝福送给爷爷,下面最恰当的是( )

A.不惑之年仍有惑,学问自古终身事。 B.暮春风景初三日,流世光阴半百年。

C.童颜鹤发寿星体,松姿柏态古稀年。 D.回首少时家国梦,不觉已是而立年。

三、填空题

5.跟着诗文观大千世界,在表格内的横线上完成相应答案。

类别 出处 古诗文名句 主题

诗中有情 《秋夜将晓出篱门迎凉有感》 , 。 忧国忧民

《黄鹤楼送孟浩然之广陵》 ,唯见长江天际流。

诗中有景 《 》 绿遍山原白满川, 村景之美

《 》 ,时鸣春涧中。 月夜静美

文中有义 《论语》 君子喻于义, 君子重义

《孟子》 ,仁之端也。 心存良善

四、现代文阅读

阅读材料,完成下题,将正确的答案填在相应的括号内。

两茎灯草(节选)

自此,严监生的病,一日重似一日,再不回头。诸亲六眷都来问候。五个侄子穿梭的过来陪郎中弄药。到中秋已后,医家都不下药了。把管庄的家人都从乡里叫了上来。病重得一连三天不能说话。晚间挤了一屋的人,桌上点着一盏灯。严监生喉咙里痰响得一进一出,一声不倒一声的,总不得断气,还把手从被单里拿出来,伸着两个手指头。大侄子走上前来问道:“二叔,你莫不是还有两个亲人不曾见面?”他就把头摇了两三摇。二侄子走上前来问道:“二叔,莫不是还有两笔银子在那里,不曾吩咐明白?”他把两眼睁得的溜圆,把头又狠狠摇了几摇,越发指得紧了。奶妈抱着哥子插口道:“老爷想是因两位舅爷不在跟前,故此记念。”他听了这话,把眼闭着摇头,那手只是指着不动。赵氏慌忙揩揩眼泪,走近上前道:“爷,别人都说的不相干,只有我晓得你的意思!你是为那灯盏里点的是两茎灯草,不放心,恐费了油。我如今挑掉一茎就是了。”说罢,忙走去挑掉一茎。众人看严监生时,点一点头,把手垂下,登时就没了气。

6.对下列词语理解不正确的一项是( )

A.诸亲六眷:泛指许多亲戚 B.登时:子时,指半夜。

C.一声不倒一声:一声连着一声 D.相干:互相关联或牵涉

7.读一读文中画“ ”的句子,形容此时的严监生不恰当的词语是( )

A.香消玉陨 B.油尽灯枯 C.奄奄一息 D.苟延残喘

8.读一读文中画“_____”的句子,体会严监生心情的变化,正确的选项是( )

①.绝望 ②.恼怒 ③.着急 ④.安心

大侄子猜“两个亲人”时,严监生心里很______;二侄子猜“两笔银子”时,严监生感到很_____;奶妈猜“两位舅爷”时,严监生觉得很______;赵氏猜“两茎灯草”时,严监生这才______了。

A.①②③④ B.③①②④ C.③②①④ D.④③②①

9.对选文的理解不正确的一项是( )

A.片段选自《人物描写一组》,主要通过严监生的动作描写、神态描写把他的吝啬形象刻画得入木三分。

B.赵氏最后出场道出了严监生的心思,这样写可以让故事情节层层推进,激发读者的阅读兴趣。

C.作者写严监生为了两茎灯草不肯断气的作用是为了突出他临死前强烈的求生欲望。

D.“两茎灯草”为题既交代了事情的缘由,又展现了本文矛盾的焦点,吸引了读者的注意。

10.关于描写人物的方法,下列说法不正确的一项是( )

A.可以选用典型事例来表现人物特点。

B.一篇文章只能使用一种方法表现人物特点。

C.可以通过描写周围人的反应,间接写出人物特点。

D.可以通过描写人物的语言、动作、神态、心理等,具体表现人物特点。

阅读与理解。

张大力

①张大力,原名叫张金璧,津门一员赳赳武夫,身强力蛮,力大没边,故称大力。津门的老少爷们喜欢他,佩服他,夸他。但天津人有自己夸人的方法。张大力就有这么一件事,当时无人不晓,现在没人知道,因此写在下边——

②侯家后一家卖石材的店铺,叫聚合成。大门口放一把死沉死沉的青石大锁,锁把也是石头的。锁上刻着一行字:凡举起此锁者赏银百两。聚合成设这石锁,无非为了证明其石料都是坚实耐用的好料。可是,打石锁撂在这儿,没人举起过,甚至没人能叫它稍稍动一动,好像它跟地壳连着,除非把地面也举到头上去!

③一天,张大力来到侯家后,看见这把石锁,也看见上边的字,便俯下身子,使手问一问,轻轻一撼,竟然摇动起来,而且像摇一个竹篮子,这就招了许多人围上来看。只见他手握锁把,腰一挺劲,大石锁被他轻易地举到空中。胳膊笔直不弯,脸上笑容满面,好像举着一大把花儿!

④众人叫好呼好喊好,张大力举着石锁,也不撂下来,直等着聚合成的伙计老板全出来,看清楚了,才将石锁放回原地。老板上来笑嘻嘻说:“原来张老师来了,快请到里头坐坐,喝杯茶!”

⑤张大力听了,正色说:“老板,您别跟我弄这套!您的石锁上写着嘛,谁举起它,赏银百两,您就快把钱拿来,我还忙着哪!”

⑥谁料聚合成的老板并不理会张大力的话。待张大力说完,他不紧不慢地说道:“张老师,您只瞧见石锁上边的字了,可石锁底下还有一行字,您瞧见了吗?”

⑦张大力怔了。刚才只顾高兴,根本没瞧见锁下边还有字。不单他没瞧见,旁人也都没瞧见。张大力脑筋一转,心想别是老板唬他,不想给钱,以为他使过一次劲,二次再举不起来了。于是上去一把又将石锁高高举到头顶上。可抬眼看,石锁下边还真有一行字,竟然写着:唯张大力举起来不算。把这石锁上边和下边的字连起来,就是:_______________________________!众人见了,都笑起来。原来人家早知道唯有他能举起这家伙。而这行字也是人家佩服自己,夸赞自己——张大力当然明白。

⑧他扔了石锁,哈哈大笑,扬长而去。

11.文中空白处应填入的内容是:

12.第①段结尾处破折号的作用是( )

A.表示声音延长 B.表示话题转变 C.表示解释说明 D.表示语气转变

13.联系上下文判断,“使手问一问”中的“问”应解释为( )

A.疑问 B.问候 C.试问 D.试探

14.研读下列描写人物的句子,完成填空。

①“只见他手握锁把,腰一挺劲,大石锁被他轻易地举到空中”是对人物的 进行描写,从中可以看出张大力 的特点。

②“脸上笑容满面,好像举着一大把花儿”是对人物的 进行描写,从中可以看出张大力 。

③“老板,您别跟我弄这套!您的石锁上写着嘛,谁举起它,赏银百两,您就快把钱拿来,我还忙着哪!”这是对人物的 进行描写,从中可以看到

15.第②自然段画“ ”的句子具体描写了这把青石大锁“死沉死沉的”,联系全文谈谈,作者用这么多笔墨描写石锁有什么作用。

五、文言文阅读

材料。

杨氏之子

梁国杨氏子九岁,甚聪惠。孔君平诣其父,父不在,乃呼儿出。________,________。孔指以示儿曰:“此是君家果。”儿应声答曰:“________________。”

16.背诵课文,在上面横线上补写句子。

17.联系上下文,写出文中加点字的意思。

甚: 惠: 诣: 乃:

18.下列句子,停顿不恰当的是( )

A.梁国/杨氏子/九岁,甚/聪惠。

B.孔君平/诣/其父,父/不在,乃/呼儿出。

C.孔/指以/示儿曰:“此/是/君家果。”

19.孔指以示儿曰:“此是君家果。”这句话的意思是 当孔君平说完后杨氏子的反应是“ ”(用原文),你从中感受到: 。

20.判断下列说法是否正确,对的画“√”,错的画“×”。

(1)“梁国杨氏子九岁,甚聪惠。”总起全文,介绍了杨家九岁的儿子。( )

(2)《杨氏之子》是一篇文言文,选自《世说新语·言语》。( )

(3)孔君平说“此是君家果”是想奚落杨氏之子。( )

六、语言表达

21.课堂演讲

今年清明假期,浙江省湖州市安吉县五年级学生金陈乐在参观博物馆时,发现一处文字错误并写信给厅长,厅长回信感谢了他。金陈乐同学的做法你赞成吗?如果是你,你会怎么做?为什么?今天的小演讲请你面向全班同学表达自己的观点,注意演讲稿的格式。

七、书面表达

22.习作

如果你意外进入了四大名著之一的书中世界:或许,你出现在景阳冈目睹武松打虎;或许,你在草船之上看见箭雨飞射;或许,你到了大观园见识风筝漫天的趣景……那时,会有怎样奇妙的旅程?发挥想象,写一写你的名著探险之旅吧!

要求:①题目自拟;②在原著的情节上发挥想象;③内容具体,语句通顺,表达自己的真情实感:④字迹工整、美观,不少于400字。

《暑假复习巩固卷(二)-语文五年级下册统编版》参考答案

题号 2 3 4

答案 D C C

1.

【详解】本题考查看拼音写汉字。

要认真拼读给出的拼音,明确要写的汉字,写完后再次检查拼写是否有误。书写时注意字的笔画和笔顺,做到工整、规范、正确。本题“锻”“罩”“躇”“颤”“衔”“簇”“尊”的笔画较复杂,易写错,需注意。

2.D

【详解】本题考查名篇名句的理解。

A.“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”出自唐朝诗人李白的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》,意思是:友人的孤船帆影渐渐地远去,消失在碧空的尽头,只看见一线长江,向邈远的天际奔流。这句诗以景写情,看似在描写眼前之景,实则蕴含着李白对友人离去的不舍和深深的牵挂。没有表达喜悦心情。故错误。

B.“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”出自唐朝诗人王昌龄的《从军行七首 其四》,意思是:守边将士身经百战,铠甲磨穿,壮志不灭,不打败进犯之敌,誓不返回家乡。诗句刻画了边疆战士不畏艰苦、身经百战却依然豪情满怀,坚定保卫国家的形象。没有表达喜悦心情。故错误。

C.“死去元知万事空,但悲不见九州同”出自宋朝诗人陆游的《示儿》,意思是:我本来知道,当我死后,人间的一切就都和我无关了;但唯一使我痛心的,就是我没能亲眼看到祖国的统一。诗句饱含着诗人至死不渝的爱国之情,以及对收复失地、统一国家的热切期盼。没有表达喜悦心情。故错误。

D.“白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡”出自唐朝诗人杜甫的《闻官军收河南河北》,意思是:白天我要尽情饮酒,放声高歌,明媚的春光与我作伴正好回家乡。此句生动展现了杜甫听闻喜讯后狂喜的心情,以及归心似箭想要回到故乡的急切。故正确。

故选D。

3.C

【详解】本题考查词语的古今异义。

A.“家禽”古义是分成家和禽,指某人家的鸟类,现在的家禽指牲畜。

B.“儿女”古义是泛指男男女女,今义指的是儿子和女儿。

C.“稚子”都是指幼儿,小孩子。

D.“妻子”古义是指妻子和儿女,今义指的是夫人,妻子。

故选C。

4.C

【详解】本题考查文化常识及祝福语的情景运用。

A.“不惑之年”指40岁(出自《论语》“四十而不惑”),与题干中爷爷70岁的年龄不符。

B.“半百年”指50岁(“半百”即50),但爷爷70岁,年龄不符;诗句描述时光流逝,不够喜庆。

C.“古稀年”专指70岁(出自杜甫“人生七十古来稀”),诗句“童颜鹤发寿星体,松姿柏态”生动描绘老人健康长寿的形象,符合70岁生日氛围,表达祝福最恰当。

D.“而立年”指30岁(出自《论语》“三十而立”),与爷爷的年龄差距过大。

故选C。

5. 三万里河东入海 五千仞岳上摩天 孤帆远影碧空尽 送别之情 乡村四月 子规声里雨如烟 鸟鸣涧 月出惊山鸟 小人喻于利 恻隐之心

【详解】本题考查对古诗的识记理解、作家作品。

“三万里河东入海,五千仞岳上摩天。”出自宋代陆游的《秋夜将晓出篱门迎凉有感二首》,译文:三万里长的黄河奔腾向东流入大海,五千仞高的华山耸入云霄触青天。

“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。”出自唐代李白的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》,译文:孤单的一只帆船渐渐消失在碧空尽头,只看见滚滚长江向天际奔流。此句看似写景,却有着诗人鲜明的形象,诗人将一片情意托付江水,巧妙地将依依惜别的深情寄托在对自然景物的动态描写之中,将情与景完全交融在一起了,真正做到了含吐不露而余味无穷。

“绿遍山原白满川,子规声里雨如烟。”出自宋代翁卷的《乡村四月》,译文:山坡田野间草木茂盛,稻田里的水色与天光相辉映,天空中烟雨蒙蒙,杜鹃声声啼叫。

“月出惊山鸟,时鸣春涧中。”出自唐代王维的《鸟鸣涧》,译文:月亮升起月光照耀大地时惊动了山中栖鸟,在春天的溪涧里不时地鸣叫。

书写时注意“仞”“岳”“摩”“影”“碧”“规”“烟”“喻”“恻”“隐”的正确写法。

6.B 7.A 8.C 9.C 10.B

【导语】这段文字通过严监生临终前的细节描写,生动刻画了一个吝啬鬼的形象。文中“两茎灯草”这一细节极具讽刺意味,将人物吝啬的性格推向极致。通过动作、神态的细致描写,使人物形象跃然纸上。这种夸张的表现手法,既突出了人物性格特点,又增强了作品的戏剧性和讽刺效果。

6.本题考查词语解释。

B.选段中“点一点头,把手垂下,登时就没了气”,“登时”在此处是说严监生动作后立刻断气,“登时”意为“立刻”,并非“子时(半夜)”。故错误。

故选B。

7.本题考查分析句子含义。

香消玉陨:比喻美丽的女子死亡。

油尽灯枯:灯油耗尽,灯火熄灭,比喻生命衰竭殆尽,临近死亡;也指事物衰败到无法挽救的地步。

奄奄一息:形容气息微弱,只剩下一口气,快要死亡或消失。

苟延残喘:勉强拖延一口没断的气,比喻勉强维持生存(多含贬义)。

选段中“严监生喉咙里痰响得一进一出,一声不倒一声的,总不得断气”,围绕严监生(男性)临终因灯草执着的情节。“香消玉殒”多用于年轻女子死亡,与文本中男性严监生及情节不匹配。故错误。

故选A。

8.本题考查分析句子含义。

选段中“大侄子走上前来问道:‘二叔,你莫不是还有两个亲人不曾见面?’他就把头摇了两三摇”,严监生因大侄子猜错(没触及灯草关键)而着急,对应③。

选段中“二侄子走上前来问道:‘二叔,莫不是还有两笔银子在那里,不曾吩咐明白?’他把两眼睁得的溜圆,把头又狠狠摇了几摇,越发指得紧了”,二侄子猜错后严监生更急且恼怒(对亲人猜不中的烦躁),对应②。

选段中“奶妈抱着哥子插口道:‘老爷想是因两位舅爷不在跟前,故此记念。’他听了这话,把眼闭着摇头,那手只是指着不动”,依旧没猜对,严监生陷入绝望(觉得没人懂自己),对应①。

选段中“赵氏慌忙揩揩眼泪,……说罢,忙走去挑掉一茎。众人看严监生时,点一点头,把手垂下,登时就没了气”可知赵氏猜对后严监生安心离世,对应④。

答案顺序为③②①④。

故选C。

9.本题考查文章内容的概括和理解。

C.全文围绕严监生因两茎灯草不肯断气的情节,是突出吝啬(怕费油),并非“强烈求生欲望”。故错误。

故选C。

10.本题考查人物描写。

B.选段既有“伸着两个手指头”(动作),又有“两眼睁得的溜圆”(神态)描写。说明一篇文章可综合运用多种方法,“只能使用一种方法”说法不恰当。故错误。

故选B。

11.凡举起此锁者赏银百两,唯张大力举起来不算 12.C 13.D 14. 动作 力气极大 神态 举重若轻 语言 15.突出石锁极其沉重,反衬张大力力大无穷;为下文众人惊叹铺垫,增强故事趣味性。

【导语】这篇《张大力》以天津民间故事为背景,通过举石锁这一典型事件,生动塑造了张大力这一力大无穷的市井英雄形象。语言质朴幽默,通过动作、语言等细节描写,既展现了人物豪爽直率的性格,又暗含对民间智慧的赞赏。结尾处石锁底部的文字反转,既出人意料又合乎情理,体现了民间故事的趣味性和智慧性。

11.本题考查提取关键信息。

第②段提到“锁上刻着一行字:凡举起此锁者赏银百两”,第⑦段又说“石锁下边还真有一行字,竟然写着:唯张大力举起来不算”。

要填的空白处是把石锁上边和下边的字连起来的内容,所以按照文字顺序拼接,就是“凡举起此锁者赏银百两,唯张大力举起来不算!”

12.本题考查标点符号的运用。

第①段“张大力就有这么一件事,当时无人不晓,现在没人知道,因此写在下边——”,后文紧接着第②—⑧段开始讲述这件事。

破折号后是对前文“这么一件事”的具体展开,符合“表示解释说明”(引出要阐述的事件内容),从破折号连接“提及事”与“讲述事”的逻辑判断作用。

故选C。

13.本题考查分析字词的含义。

第③段“一天,张大力来到侯家后,看见这把石锁,也看见上边的字,便俯下身子,使手问一问,轻轻一撼,竟然摇动起来”,“问一问”后是用动作试探石锁(轻轻撼、摇动)。结合动作逻辑,“问”是用手去试探石锁情况,并非疑问、问候、单纯发问。

故选D。

14.本题考查人物描写、分析人物形象。

(1)第③段“只见他手握锁把,腰一挺劲,大石锁被他轻易地举到空中”,“握、挺、举”是动作,属于动作描写;从“轻易地举到空中”,看出张大力力大无穷,通过动作呈现力量大的特点。

(2)第③段“脸上笑容满面,好像举着一大把花儿”,聚焦“脸上”神态,是神态描写;“笑容满面”体现张大力举石锁时轻松、自信,心情愉悦,借神态展现场景感受。从中可以看出张大力举重若轻、轻松、自信的心理和轻松的表情。

(3)第⑤段“老板,您别跟我弄这套!您的石锁上写着嘛,谁举起它,赏银百两,您就快把钱拿来,我还忙着哪!”,是人物语言,为语言描写;从中看到张大力直爽、干脆,看重约定(按石锁文字要赏银),借语言显性格。

15.本题考查分析句子的含义及作用。

第②段“侯家后一家卖石材的店铺,叫聚合成。大门口放一把死沉死沉的青石大锁……没人举起过,甚至没人能叫它稍稍动一动,好像它跟地壳连着,除非把地面也举到头上”,突出石锁极重、难动;再结合第③段张大力“轻轻一撼,竟然摇动起来……轻易地举到空中”可知用石锁的“重、难举”,衬托张大力力大无穷,本领超乎常人,形成反差凸显人物。

石锁难举却被张大力举起,为后文老板提“石锁下边字”(唯张大力举不算)做铺垫,让情节(老板“赖账”变夸赞)合理,推动故事发展,也展现天津卫市井文化里独特的“夸人”智慧。从石锁描写与人物行为、情节推进的关联,分析出对人物和故事的作用。

示例:突出石锁之重,与张大力轻松举起形成对比,衬托张大力力大无穷;同时为下文老板以“唯张大力举起来不算”夸赞他做铺垫,展现天津卫市井文化里独特的人际互动与对能人的认可。

16.为设果 果有杨梅 未闻孔雀是夫子家禽 17. 很,非常,特别 慧,聪明,聪慧 拜访 就,于是 18.C 19. 孔君平指着杨梅对杨氏之子说:“这是你家的水果。” 应声答曰或儿应声答曰 反应快或思维敏捷,有礼貌 20. √ √ ×

【导语】这篇《杨氏之子》选自《世说新语》,通过孔君平与杨氏子的对话,展现了古代儿童的聪慧机敏。文章语言简洁凝练,情节生动有趣,体现了文言文“言简意赅”的特点。杨氏子“应声答曰”的机智应对,既表现了其聪慧,也暗含了“以其人之道还治其人之身”的智慧。全文以对话推动情节,通过“君家果”的巧妙双关,展现了古代文人的语言艺术。文章虽短小,却生动展现了魏晋时期“清谈”文化的特点,是研究古代语言文化和儿童教育的珍贵素材。

16.本题考查名篇名句的识记。

书写时注意“果、杨、梅”的正确写法。

17.本题考查字词解释。

甚聪惠:非常聪明伶俐。甚:非常、十分。惠:同“慧”,聪明。

诣其父:孔君平来拜见他的父亲。诣:拜访。

乃呼儿出:于是把孩子叫了出来。乃:就,于是。

18.本题考查文言断句。

孔指以示儿曰:“此是君家果。”意思是:孔君平指着杨梅给杨氏子看,说:“这是你家的果子。”

“指以示儿”是一个连贯的动作短语,意为“指着(杨梅)给孩子看”。“指”是动作,“以示儿”是动作的目的,二者不可拆分,“此是君家果”是完整的判断句,“此是”是主语+谓语的紧密组合,中间不应断开,因此,原句正确停顿应为:孔/指以示儿/曰:“此是/君家果。”

19.本题考查内容理解和人物形象。

指以示儿:“指”是“指着”的意思,“以”在这里表目的,可译为“来”,“示儿”即“给孩子看”,

此是君家果:“此”指代前文的杨梅,“是”表判断,“君家”即“你家”。

意思:孔君平指着杨梅给杨氏子看,说:“这是你家的果子。”

当孔君平说完后,杨氏子的反应是“儿应声答曰:‘未闻孔雀是夫子家禽。’ ”意思是:我可没听说过孔雀是先生您家的鸟。从中可以感受到:杨氏子反应极快,“应声答曰”体现了他的机敏;他的回答既巧妙地回应了孔君平的玩笑(用“孔雀”对“杨梅”,以“夫子家”对“君家”),又不失礼貌,没有直接反驳,而是用否定的语气委婉回应,展现了他聪慧善辩、思维敏捷的特点。

20.本题考查内容理解和作家作品。

(1)“梁国杨氏子九岁,甚聪惠”这句话位于文章开头,点明了故事的主要人物是梁国姓杨人家的九岁儿子,“甚聪惠”则对杨氏子的特点进行了总体概括,起到了总起全文的作用,所以该说法正确。

(2)《杨氏之子》是小学语文教材中的一篇文言文,它选自南朝刘义庆的《世说新语·言语》,《世说新语》主要记载了汉末至东晋士大夫的言谈、逸事,所以该说法正确。

(3)孔君平说“此是君家果”,是看到杨梅的“杨”和孩子的姓氏“杨”相同,以此和孩子开玩笑,并非是想奚落杨氏之子,而是带有一种幽默和调侃的意味,体现出当时人物之间轻松的氛围,所以该说法错误。

【点睛】参考译文:在梁国姓杨的人家里有一个孩子今年九岁,非常聪明。有一天,孔君平来拜见他的父亲,恰巧他的父亲不在家,孔君平就把这个孩子叫了出来。孩子给孔君平端来了水果,水果中有杨梅。孔君平指着杨梅给孩子看,说:“这是你家的水果。”孩子马上回答:“我可没听说过孔雀是先生您家的鸟。”

21.例文:

为“较真”点赞,做文化守护人亲爱的同学们:

大家好!

清明假期里,金陈乐同学参观博物馆时发现文字错误,还主动写信给厅长,这事儿太酷啦!我举双手赞成他的做法。

博物馆是知识的殿堂,一字一句都承载着文化传递的使命。文字错误看似小,要是没被发现,可能让参观的人误解知识,坏了文化传播的“规矩”。金陈乐站出来纠错,不仅让错误得到修正,更让我们看到一种珍贵的“较真”精神——对知识负责,对文化传承上心。

要是我遇到这种情况,肯定也会这么做!发现错误时,我会先仔细确认,然后像金陈乐一样,认真写信反映。因为我们作为新时代的少年,不能对错误“睁一只眼闭一只眼”文化的传承、知识的准确,需要我们每个人去守护,哪怕只是一个小小的文字错误,也值得我们“较较真”。

同学们,让我们向金陈乐学习,在生活里多些这样的“较真”。无论是博物馆里的文化细节,还是学习中、生活里碰到的小错误,都勇敢站出来。用我们的眼睛去发现,用我们的行动去担当,一起做文化的守护人,做追求真理的追梦人!

我的演讲结束了,谢谢大家!

【详解】本题考查口语交际。

首先要明确主题是:“对金陈乐参观博物馆发现文字错误并写信给厅长这一行为的肯定与倡导”,接着在头脑里回顾一下演讲稿的格式;在向全班同学汇报时要把自己的观点表达清楚。

演讲稿格式:

(1)顶格写称谓语(如:亲爱的同学们)。

(2)下一行空两格写问候(如:大家好)。

(3)正文:围绕选的主题来写。对金陈乐参观博物馆发现文字错误并写信给厅长这一行为进行肯定与倡导,呼吁同学们学习其较真精神,共同守护文化、追求真理 ,围绕该事件谈赞成态度、自身做法及原因,传递积极担当的价值观。围绕该事件谈赞成态度、自身做法及原因,传递积极担当的价值观。

(4)结尾(如:谢谢大家)。

22.例文:

大观园的奇妙风筝之旅

“咦,这是哪儿?”我望着眼前古色古香的建筑,雕梁画栋,亭台楼阁错落有致,仿佛走进了一幅绝美的画卷。突然,我灵光一闪,这不就是《红楼梦》里的大观园嘛!

我兴奋地四处闲逛,不知不觉来到了沁芳桥边。只见一群姑娘们正拿着风筝,叽叽喳喳地讨论着,原来她们要放风筝啦!我一下子来了精神,赶紧凑了过去。

探春姐姐拿着一只软翅子大凤凰风筝,笑盈盈地说:“咱们一起把烦恼都放走!”黛玉妹妹则拿着个美人风筝,轻轻咳嗽着,眼神里满是期待。我鼓起勇气,走到她们身边,轻声说:“姐姐们,我能和你们一起放风筝吗?”宝钗姐姐温柔地拉着我的手说:“当然可以啦,小妹妹。”

大家来到一片空旷的草地上,开始放风筝。我拿着线轴,一边跑一边放线,可风筝却像个调皮的孩子,怎么都飞不起来。湘云姐姐见状,跑过来耐心地教我:“要逆着风跑,等感觉风筝有向上的力了,再慢慢放线。”我照着她说的做,果然,风筝摇摇晃晃地飞了起来。

看着漫天的风筝,我仿佛也变成了一只风筝,自由自在地在天空中翱翔。我飞过亭台,飞过假山,和大观园里的姐妹们一起享受着这美好的时光。

突然,一阵风吹来,我眼前白光一闪,等我再睁开眼,发现自己又回到了现实世界。但大观园里那风筝漫天的趣景,却永远留在了我的心中。

【详解】本题考查书面表达能力。

一、审题。

本次习作要求围绕“意外进入四大名著之一的书中世界”展开想象,写一篇探险之旅的作文。需要明确以下几点:选择名著:从四大名著(即《西游记》《三国演义》《水浒传》《红楼梦》)中任选一部作为故事背景。设定情节:可以出现在原著的经典场景中,如景阳冈目睹武松打虎、草船上见证箭雨飞射、大观园见识风筝漫天等,并在原著情节基础上发挥想象。表达情感:内容要具体,语句通顺,表达出自己在这个奇妙旅程中的真情实感。

二、立意。

通过描述自己进入名著世界后的奇妙经历,展现名著中经典场景的魅力,表达对名著的喜爱和赞美之情,同时也可以从这次独特的经历中获得一些启示,如勇敢、智慧、友情等。

三、写作思路。

开头:直接表明自己进入了四大名著中的某一本书,并简单介绍进入的方式或契机。

中间:详细描写自己进入名著世界后所看到的景象,包括环境、人物的外貌、服饰等,让读者有身临其境之感。按照事情发展的顺序,描述自己在名著世界中的经历。可以参与原著中的经典情节,也可以与书中的人物进行互动,展现他们的性格特点。在描述情节的过程中,适时地融入自己的感受和想法,使文章更加真实动人。

结尾:总结自己在这次名著探险之旅中的收获,如学到了什么道理、结交了哪些朋友等,表达对这次奇妙旅程的难忘之情。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗三首

- 2 祖父的园子

- 3* 月是故乡明

- 4* 梅花魂

- 口语交际:走进他们的童年岁月

- 习作:那一刻,我长大了

- 语文园地

- 第二单元

- 5 草船借箭

- 6 景阳冈

- 7* 猴王出世

- 8* 红楼春趣

- 口语交际:怎么表演课本剧

- 习作:写读后感

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 第四单元

- 9 古诗三首

- 10 青山处处埋忠骨

- 11 军神

- 12* 清贫

- 习作:他____了

- 语文园地

- 第五单元

- 13 人物描写一组

- 14 刷子李

- 习作例文

- 习作:形形色色的人

- 第六单元

- 15 自相矛盾

- 16 田忌赛马

- 17 跳水

- 习作:神奇的探险之旅

- 语文园地

- 第七单元

- 18 威尼斯的小艇

- 19 牧场之国

- 20* 金字塔

- 口语交际:我是小小讲解员

- 习作:中国的世界文化遗产

- 语文园地

- 第八单元

- 21 杨氏之子

- 22 手指

- 23* 童年的发现

- 口语交际:我们都来讲笑话

- 习作:漫画的启示

- 语文园地