辽宁省五校联考2024-2025学年高二下学期期末考试历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 辽宁省五校联考2024-2025学年高二下学期期末考试历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 440.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-22 17:42:40 | ||

图片预览

文档简介

辽宁省五校联考2024-2025学年高二下学期期末考试历史试题

一、单选题

1.有学者认为,在中国的“石器时代”和“青铜时代”之间应增加“玉石时代”,这是中国历史特有的一个时期。这一时期的文化遗存中首领“惟玉为葬”“以玉为礼”,各不同区域文明中都有大量玉器出土,较为复杂的玉器组合只出现于大型石棺墓内。由此可见,“玉石时代”中华文明的特征是( )

A.从事手工生产,进入文明起源加速阶段 B.阶级分化明显,具备了国家的初始形态

C.地域分布广泛,奠定多元一体政治格局 D.部落组织发展,推动了生产力质的飞跃

2.春秋战国时期出现了富民思想,如儒家的“藏富于民”、“恒产论”和“轻徭薄赋”,墨家的“节用利民”思想,道家的“精神足民”论,法家的“以政裕民”思想等。富民思想的出现表明( )

A.生产关系领域发生了变革 B.民本思想成为社会主流思想

C.社会转型期出现经济困境 D.社会阶级矛盾得到有效缓和

3.汉桓帝时,地方实行“三互法”,选官用人禁忌趋向严密;汉灵帝时,采纳宗室出身的太常刘焉的建议,开始改“刺史”为“州牧”,“州牧”集军政大权于一身。这些制度调整反映( )

A.中央集权的加强 B.君主专制的强化 C.选官制度的完善 D.统治秩序的混乱

4.唐高宗时期,将军权善才被举报砍伐了昭陵的柏树,高宗下诏“(善才)使我不孝,必须杀之”。大理寺丞狄仁杰拒不奉诏,并多次奏请“罪不当死”,最终权善才免死止官。据此推知当时( )

A.监察制度相对成熟 B.相权对皇权形成一定制约

C.制度体系比较完备 D.儒家理念未真正得到贯彻

5.辽朝实行五京制,五京简介如下表。材料表明,五京制的设置( )

◇上京临潢府:分南北两城,胡汉分治。 ◇东京辽阳府:负责管理辽东半岛重镇,控制女真等东北少数民族。 ◇南京析津府:地处幽州,是阻挡汉人北伐的前沿阵地。 ◇中京大定府:仿北宋汴京修建,规模宏大。 ◇西京大同府:辽西南军事重镇。

A.有效地缓解了民族矛盾 B.延续了中国古代的复都制

C.适应了政权发展的需要 D.体现了边疆与中原一体化

6.下图是陈列在中国科举博物馆中的一组宋代瓷俑,从左至右分别是抱着葫芦的医生、抱着书本的读书人和拿着元宝的商人,其中中间读书人个子最高。对此合理的解释是( )

A.社会成员身份逐渐趋于平等 B.科举入仕成为世人最高追求

C.治国理念影响人们价值取向 D.受教育程度决定了社会地位

7.元朝摒弃了传统的德运、封禅、传国玉玺等政治文化符号,转而实行中央集权、行省等制度,未遵循传统的五行相生或相克等“五运说”,取而代之的是王朝是否有能力维持疆域稳定和海内一统。这一转变反映了元朝( )

A.统治策略的独特性和实用性 B.儒家伦理观受到了强烈冲击

C.统治具有集权与分权双重性 D.否定了传统政治文化的价值

8.某中学研究性学习小组在研究中国明代思想发展脉络时,搜集到如下思想家言论:

王守仁(1472——1529) 是非之心,不待虑而知,不待学而能,是故谓之良知。

王畿(1498——1583) 信得良知过时,独往独来,如珠之走盘,不待拘管,而自不过其则也。

李贽(1527——1602) 夫童心者,绝假纯真、最初一念之本心也……然则“六经”《语》《孟》,乃道学之口实、假人之渊薮也,断断乎其不可以语于童心之言明矣!

据此推测最适合该研究小组的论题是( )

A.心学衍生思想解放倾向 B.明末儒学主流地位动摇

C.官方与民间思想的错位 D.儒学文化传承出现断裂

9.清朝康熙年间在收复台湾后,部分官员主张放弃台湾岛,认为“海外丸泥,不足为中国加广;裸体文身之番,不足与共守;日费天府金钱于无益,不若迁其人而空其地”。而康熙帝最终决定设台湾府隶属福建省。这一决策反映出( )

A.传统华夷观念的逐渐转变 B.东南海防体系的重构需求

C.中央对地方控制模式创新 D.闭关锁国政策的局部调整

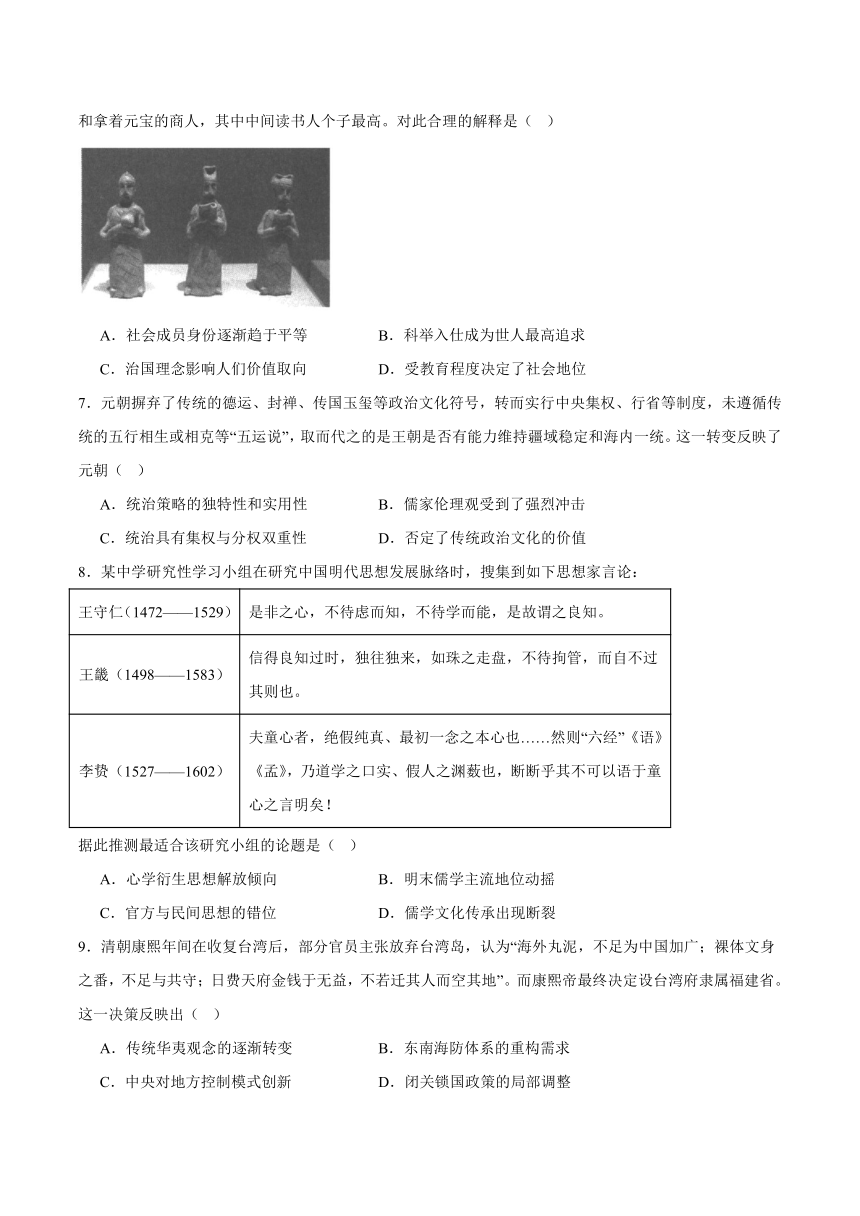

10.下图1849-1874年清朝赴秘鲁的人口统计图,下图可用于说明( )

A.洋务运动导致了移民激增 B.清政府主动开放对外移民

C.列强经济侵略方式的转变 D.清政府统治危机不断加深

11.2024年春节期间,山东曹县以马面裙为主的龙年拜年服销售额超3亿元,电商平台上马面裙搜索量暴增。与此同时,各地文旅景点中身着汉服的游客明显增多,相关妆造、旅拍服务也愈发火爆。这些现象集中体现( )

A.文化认同推动传统文化复兴 B.优秀传统文化引领时尚潮流

C.现代传媒决定文化传播效果 D.文化遗产保护彰显文化自信

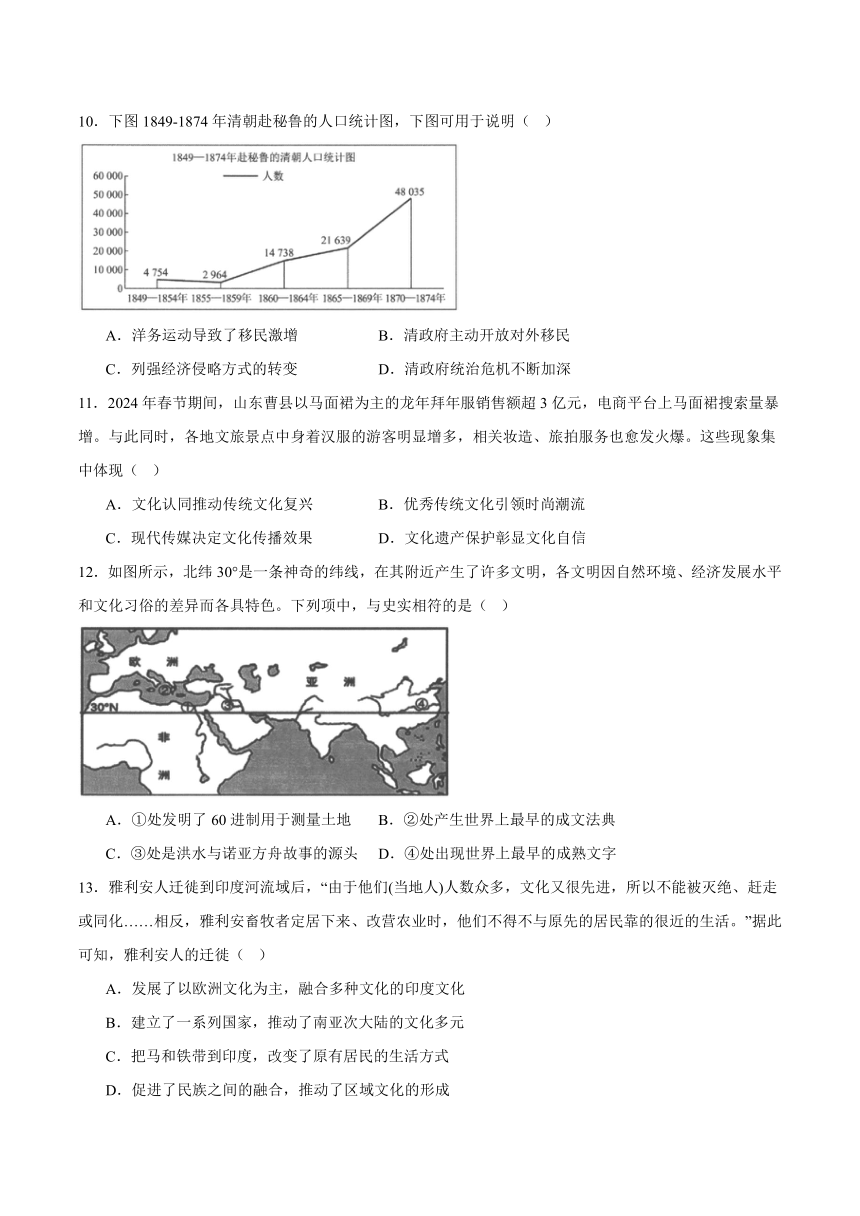

12.如图所示,北纬30°是一条神奇的纬线,在其附近产生了许多文明,各文明因自然环境、经济发展水平和文化习俗的差异而各具特色。下列项中,与史实相符的是( )

A.①处发明了60进制用于测量土地 B.②处产生世界上最早的成文法典

C.③处是洪水与诺亚方舟故事的源头 D.④处出现世界上最早的成熟文字

13.雅利安人迁徙到印度河流域后,“由于他们(当地人)人数众多,文化又很先进,所以不能被灭绝、赶走或同化……相反,雅利安畜牧者定居下来、改营农业时,他们不得不与原先的居民靠的很近的生活。”据此可知,雅利安人的迁徙( )

A.发展了以欧洲文化为主,融合多种文化的印度文化

B.建立了一系列国家,推动了南亚次大陆的文化多元

C.把马和铁带到印度,改变了原有居民的生活方式

D.促进了民族之间的融合,推动了区域文化的形成

14.公元前4千纪末,西亚的苏美尔语、阿卡德语、阿拉米语先后成为地中海东岸地区的通用语言,3世纪左右,这些语言仅限于神庙祭司在祭祀、教学和学术研究时使用。这主要是因为( )

A.宗教信仰的转变 B.军事征服的影响 C.统一帝国的分裂 D.印欧人的大迁徙

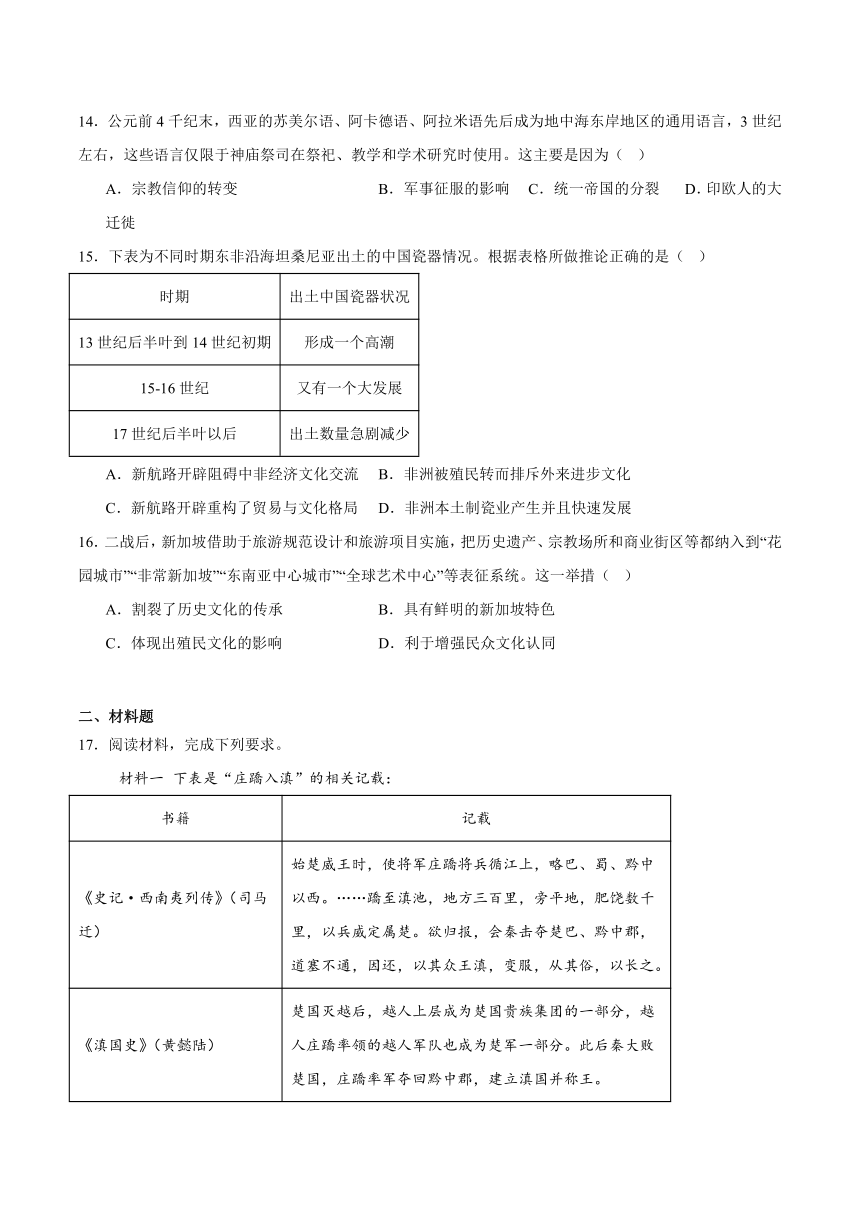

15.下表为不同时期东非沿海坦桑尼亚出土的中国瓷器情况。根据表格所做推论正确的是( )

时期 出土中国瓷器状况

13世纪后半叶到14世纪初期 形成一个高潮

15-16世纪 又有一个大发展

17世纪后半叶以后 出土数量急剧减少

A.新航路开辟阻碍中非经济文化交流 B.非洲被殖民转而排斥外来进步文化

C.新航路开辟重构了贸易与文化格局 D.非洲本土制瓷业产生并且快速发展

16.二战后,新加坡借助于旅游规范设计和旅游项目实施,把历史遗产、宗教场所和商业街区等都纳入到“花园城市”“非常新加坡”“东南亚中心城市”“全球艺术中心”等表征系统。这一举措( )

A.割裂了历史文化的传承 B.具有鲜明的新加坡特色

C.体现出殖民文化的影响 D.利于增强民众文化认同

二、材料题

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 下表是“庄蹻入滇”的相关记载:

书籍 记载

《史记·西南夷列传》(司马迁) 始楚威王时,使将军庄蹻将兵循江上,略巴、蜀、黔中以西。……蹻至滇池,地方三百里,旁平地,肥饶数千里,以兵威定属楚。欲归报,会秦击夺楚巴、黔中郡,道塞不通,因还,以其众王滇,变服,从其俗,以长之。

《滇国史》(黄懿陆) 楚国灭越后,越人上层成为楚国贵族集团的一部分,越人庄蹻率领的越人军队也成为楚军一部分。此后秦大败楚国,庄蹻率军夺回黔中郡,建立滇国并称王。

材料二 云南晋宁河泊所遗址位于云南高原滇中地区。考古发掘表明,秦汉时期,这里是古滇国的都邑所在,也是两汉时期益州郡的郡治。河泊所遗址发现两汉有字竹简2000余枚,内容包括文告、往来文书、司法文书、户版、名籍、书信和典籍等多种。河泊所遗址出土封泥中,含“益州太守章”等官印封泥358枚,以及益州郡下辖的滇池、建伶等属县约20个。继20世纪50年代晋宁石寨山遗址出土“滇王之印”后,河泊所遗址再次出土“滇国相印”封泥。简牍中还发现“滇国”“滇相”“滇丞”“滇廷”等文字。

——摘编自杨勇《河泊所出土简牍封泥与汉代西南边疆国家治理》

(1)根据材料一并结合所学,分析“庄蹻入滇”的时代背景。

(2)根据材料二,结合考古成果说明汉代治理西南地区的措施。

18.阅读材料,按要求作答。

材料 宋代作为地志体例的大变革时期,实现了由图经向方志的转变。图经是以图为主,辅以文字说明的地理之书。立国之初,宋王朝令各路每十年、各州县逢闰年造图,将其汇编成全国图经总集或区域图志。宋代《太平寰宇记》,除保留传统的地理类目外,增加土产、风俗、古迹、人物、姓氏、艺文等目,此书内容艺文比重超过舆图,成为图经结构体例发生变化的标志。此后,由于图经有明确的类例规定,以致“陈迹异闻,难于具载”,其已经难以适应实际应用的需要,加之文字较地图更易通过技术实现广泛、快速的传播,图与经逐渐分离,单独以文字成册的不再以“经”命名,而称为“志”。

庆历间,参与科举人数增多,科举士子退居地方,构成有史以来规模庞大的士绅阶层。两宋之际,士大夫心忧天下,他们视方志为经世致用之书,尽可能提供统治者所关注的地理、社会、历史、文化等基础性国情和地情资料,为朝廷诏令的发布提供依据。

——摘编自李驰《方志的宋代发展分期》

(1)根据材料,概括宋代图经向方志转变的表现。

(2)根据材料并结合所学,分析宋代图经向方志转变的原因。

19.阅读表格材料,完成下列要求。

中国计时器及时间观念的演变

明朝以前 进入战国秦汉时期,圭表、浑仪和漏刻等仪器的设计和制作逐渐成熟,除部分仍具神秘功能外,多数走向实用,在历法修订等领域发挥关键作用,推动人们思想中理性因素的加强。 董涛《秦汉时空观念研究》

明清 明代万历年间,西方传教士利玛窦等为传教,在广东等地寓所陈列自鸣钟等西洋奇器,并于万历二十八年将两架自鸣钟送给万历皇帝。入清之后,宫廷对西洋钟表的喜爱有增无减。除传教渠道外,随着中西贸易在广州常规性展开,西洋钟表贸易日渐繁荣,还催生了广州本地钟表业,出现融合中西文化特色的“广钟”。 张柏春《明清时期西洋钟表的传播》

近代 大约从19世纪中叶开始,西方传入的便携式机械钟表,逐渐取代传统时计,为国人所熟知和广泛使用。清末民初,国内钟表制作渐趋发达,进口钟表数量一度激增,消费人群进一步扩大。相比传统时计,新式钟表便携且精确。伴随着钟表在社会生活中的流通与应用,新式钟点制也开始社会普及化进程,不过很长时间里,人们仍习惯将钟点制与传统时辰制混合使用。 湛晓白《近代中国的时计与计时》

根据材料并结合所学知识,围绕“中国计时器和时间观念的演变”,拟定一个论题,并结合相关史实进行论述。(要求:论题明确,逻辑严谨,史实正确,中外关联。)

三、综合题

20.阅读材料,完成下列要求。

材料 大英博物馆成立于1753年,位于英国伦敦罗素广场。馆内收藏了世界各地许多文物及很多伟大科学家的手稿,共计800多万件。大英博物馆的“亚述浮雕展厅”陈列着19世纪中期从伊拉克尼尼微古城掠夺而来的巨型浮雕,这些浮雕通过血腥战争场景的刻画展现亚述帝国的军事荣耀。在“中国瓷器馆”,明代青花瓷“克拉克瓷”原本作为海上丝绸之路的贸易商品流通,却与众多通过殖民掠夺而来的中国文物共同陈列。博物馆还藏有众多其他中国文物,如敦煌莫高窟的唐代壁画残片,这些壁画在20世纪初,被英国考古学家斯坦因以“考古”之名,从敦煌藏经洞盗掠。博物馆官方网站将这些文物的收藏描述为“为全人类保存世界文化遗产”,而被掠夺国至今仍在持续发起文物追索运动。

——摘编整理自出口保夫《大英博物馆的故事》等

(1)根据材料和所学知识,概括大英博物馆特点。

(2)根据材料和所学知识,评析大英博物馆是“为全人类保存世界文化遗产”这一观点。

参考答案

1.B

2.A

3.D

4.C

5.C

6.C

7.A

8.A

9.B

10.D

11.A

12.C

13.D

14.B

15.C

16.D

17.(1)时代背景:大国争霸,兼并战争频繁;楚国为对抗秦国,向西南地区扩展;西南地区相对闭塞,但比较富饶;楚国与西南有一定的商贸交流。

(2)说明:河泊所遗址发现大量两汉文书,说明汉代中央政府在西南地区以文书推行行政管理;河泊所遗址出土的“益州太守章”,表明汉代在西南地区实行郡县制;石寨山遗址出土的“滇王之印”,表明汉代仍保留当地首领并对其册封,因俗而治;河泊所遗址出土的“滇国相印”及简牍中的“滇相”、“滇丞”表明中央设置官员直接治理,制约滇王权力。

18.(1)表现:内容拓展,涵盖人文、风俗等内容;结构体例变化,从图为主到文字叙述为主体;图经分离,单独成册;编撰主体变化,民间力量逐渐增强等。

(2)原因:中央集权加强;科举制度发展;商品经济发展、市民阶层兴起与壮大;文化兴盛、理学影响;印刷技术的进步;地方士绅力量积极参与等。

19.示例一:

论题:社会环境的变化推动中国计时器及时间观念的演变。

中国古代是农耕社会,农业生产居于重要地位。基于天文观测和服务农业生产的需要,发明圭表、浑仪和漏刻等计时器,当时人们已经有了时间观念,但时间的计量并不精准;明清时期,西学东渐,一些传教士把西方的钟表传到中国,钟表受到社会上层喜爱。由于商品经济和中西贸易发展,钟表也在沿海通商口岸传播,广州还出现了融合中西文化特色的“广钟”。钟表计时更加精准,冲击了中国传统的时间观念。近代以来,在西方工业文明冲击下,中国的政治经济思想文化都在发生深刻的变化。由此西式机械钟表在社会生活中日益普及,逐渐取代传统计时器,国人的时间观念逐渐近代化。

综上所述,从圭表、滴漏的使用到西式钟表的广泛传播,时间计量更加精准,国人时间观念更强,这一变化折射了中国由传统农业社会向近代社会的转变。

示例二:

论题:中国计时器及时间观念的演变体现了中华文化的包容性。

中华文化博采众长,兼收并蓄,具有很强的包容性。明朝以前我们拥有圭表、滴漏等多种传统计时器,适应了农耕时代的需求;明清时期,西学东渐,基督教及西方自然科学成果传播到中国,钟表也被传教士带到中国。钟表计时精准,首先在王公贵族中受到喜爱,随着中西贸易在广州的展开,西洋钟表传到民间,广州还出现了融合中西文化特色的“广钟”;近代以来,国人不断向西方学习,西学东渐走向深入。西方钟表逐渐取代传统时计被广泛使用,新式钟点制也开始普及化,与传统时辰制混合使用。时至今日,钟表已完全被国人接受。

综上所述,西式钟表及其代表的时间观念逐渐融入中华文化的过程,印证了中华文化与时俱进,兼容并蓄,具有强大的生命力。

20.(1)历史悠久;规模大,藏品丰富,种类繁多;藏品来源多样;功能多样;打上殖民烙印。

(2)评析:近代以来,英国展开大规模的殖民掠夺,大英博物馆的外国藏品一部分来自殖民时代的暴力掠夺,其他部分则来自商品流通等多种途径。该观点试图混淆视听,掩盖殖民掠夺的历史。大英博物馆的收藏客观上促进文物的国际研究,文化的世界性传播;另一方面,破坏了所属国本土文化传承的完整性,侵犯文化主权,伤害民族感情。

一、单选题

1.有学者认为,在中国的“石器时代”和“青铜时代”之间应增加“玉石时代”,这是中国历史特有的一个时期。这一时期的文化遗存中首领“惟玉为葬”“以玉为礼”,各不同区域文明中都有大量玉器出土,较为复杂的玉器组合只出现于大型石棺墓内。由此可见,“玉石时代”中华文明的特征是( )

A.从事手工生产,进入文明起源加速阶段 B.阶级分化明显,具备了国家的初始形态

C.地域分布广泛,奠定多元一体政治格局 D.部落组织发展,推动了生产力质的飞跃

2.春秋战国时期出现了富民思想,如儒家的“藏富于民”、“恒产论”和“轻徭薄赋”,墨家的“节用利民”思想,道家的“精神足民”论,法家的“以政裕民”思想等。富民思想的出现表明( )

A.生产关系领域发生了变革 B.民本思想成为社会主流思想

C.社会转型期出现经济困境 D.社会阶级矛盾得到有效缓和

3.汉桓帝时,地方实行“三互法”,选官用人禁忌趋向严密;汉灵帝时,采纳宗室出身的太常刘焉的建议,开始改“刺史”为“州牧”,“州牧”集军政大权于一身。这些制度调整反映( )

A.中央集权的加强 B.君主专制的强化 C.选官制度的完善 D.统治秩序的混乱

4.唐高宗时期,将军权善才被举报砍伐了昭陵的柏树,高宗下诏“(善才)使我不孝,必须杀之”。大理寺丞狄仁杰拒不奉诏,并多次奏请“罪不当死”,最终权善才免死止官。据此推知当时( )

A.监察制度相对成熟 B.相权对皇权形成一定制约

C.制度体系比较完备 D.儒家理念未真正得到贯彻

5.辽朝实行五京制,五京简介如下表。材料表明,五京制的设置( )

◇上京临潢府:分南北两城,胡汉分治。 ◇东京辽阳府:负责管理辽东半岛重镇,控制女真等东北少数民族。 ◇南京析津府:地处幽州,是阻挡汉人北伐的前沿阵地。 ◇中京大定府:仿北宋汴京修建,规模宏大。 ◇西京大同府:辽西南军事重镇。

A.有效地缓解了民族矛盾 B.延续了中国古代的复都制

C.适应了政权发展的需要 D.体现了边疆与中原一体化

6.下图是陈列在中国科举博物馆中的一组宋代瓷俑,从左至右分别是抱着葫芦的医生、抱着书本的读书人和拿着元宝的商人,其中中间读书人个子最高。对此合理的解释是( )

A.社会成员身份逐渐趋于平等 B.科举入仕成为世人最高追求

C.治国理念影响人们价值取向 D.受教育程度决定了社会地位

7.元朝摒弃了传统的德运、封禅、传国玉玺等政治文化符号,转而实行中央集权、行省等制度,未遵循传统的五行相生或相克等“五运说”,取而代之的是王朝是否有能力维持疆域稳定和海内一统。这一转变反映了元朝( )

A.统治策略的独特性和实用性 B.儒家伦理观受到了强烈冲击

C.统治具有集权与分权双重性 D.否定了传统政治文化的价值

8.某中学研究性学习小组在研究中国明代思想发展脉络时,搜集到如下思想家言论:

王守仁(1472——1529) 是非之心,不待虑而知,不待学而能,是故谓之良知。

王畿(1498——1583) 信得良知过时,独往独来,如珠之走盘,不待拘管,而自不过其则也。

李贽(1527——1602) 夫童心者,绝假纯真、最初一念之本心也……然则“六经”《语》《孟》,乃道学之口实、假人之渊薮也,断断乎其不可以语于童心之言明矣!

据此推测最适合该研究小组的论题是( )

A.心学衍生思想解放倾向 B.明末儒学主流地位动摇

C.官方与民间思想的错位 D.儒学文化传承出现断裂

9.清朝康熙年间在收复台湾后,部分官员主张放弃台湾岛,认为“海外丸泥,不足为中国加广;裸体文身之番,不足与共守;日费天府金钱于无益,不若迁其人而空其地”。而康熙帝最终决定设台湾府隶属福建省。这一决策反映出( )

A.传统华夷观念的逐渐转变 B.东南海防体系的重构需求

C.中央对地方控制模式创新 D.闭关锁国政策的局部调整

10.下图1849-1874年清朝赴秘鲁的人口统计图,下图可用于说明( )

A.洋务运动导致了移民激增 B.清政府主动开放对外移民

C.列强经济侵略方式的转变 D.清政府统治危机不断加深

11.2024年春节期间,山东曹县以马面裙为主的龙年拜年服销售额超3亿元,电商平台上马面裙搜索量暴增。与此同时,各地文旅景点中身着汉服的游客明显增多,相关妆造、旅拍服务也愈发火爆。这些现象集中体现( )

A.文化认同推动传统文化复兴 B.优秀传统文化引领时尚潮流

C.现代传媒决定文化传播效果 D.文化遗产保护彰显文化自信

12.如图所示,北纬30°是一条神奇的纬线,在其附近产生了许多文明,各文明因自然环境、经济发展水平和文化习俗的差异而各具特色。下列项中,与史实相符的是( )

A.①处发明了60进制用于测量土地 B.②处产生世界上最早的成文法典

C.③处是洪水与诺亚方舟故事的源头 D.④处出现世界上最早的成熟文字

13.雅利安人迁徙到印度河流域后,“由于他们(当地人)人数众多,文化又很先进,所以不能被灭绝、赶走或同化……相反,雅利安畜牧者定居下来、改营农业时,他们不得不与原先的居民靠的很近的生活。”据此可知,雅利安人的迁徙( )

A.发展了以欧洲文化为主,融合多种文化的印度文化

B.建立了一系列国家,推动了南亚次大陆的文化多元

C.把马和铁带到印度,改变了原有居民的生活方式

D.促进了民族之间的融合,推动了区域文化的形成

14.公元前4千纪末,西亚的苏美尔语、阿卡德语、阿拉米语先后成为地中海东岸地区的通用语言,3世纪左右,这些语言仅限于神庙祭司在祭祀、教学和学术研究时使用。这主要是因为( )

A.宗教信仰的转变 B.军事征服的影响 C.统一帝国的分裂 D.印欧人的大迁徙

15.下表为不同时期东非沿海坦桑尼亚出土的中国瓷器情况。根据表格所做推论正确的是( )

时期 出土中国瓷器状况

13世纪后半叶到14世纪初期 形成一个高潮

15-16世纪 又有一个大发展

17世纪后半叶以后 出土数量急剧减少

A.新航路开辟阻碍中非经济文化交流 B.非洲被殖民转而排斥外来进步文化

C.新航路开辟重构了贸易与文化格局 D.非洲本土制瓷业产生并且快速发展

16.二战后,新加坡借助于旅游规范设计和旅游项目实施,把历史遗产、宗教场所和商业街区等都纳入到“花园城市”“非常新加坡”“东南亚中心城市”“全球艺术中心”等表征系统。这一举措( )

A.割裂了历史文化的传承 B.具有鲜明的新加坡特色

C.体现出殖民文化的影响 D.利于增强民众文化认同

二、材料题

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 下表是“庄蹻入滇”的相关记载:

书籍 记载

《史记·西南夷列传》(司马迁) 始楚威王时,使将军庄蹻将兵循江上,略巴、蜀、黔中以西。……蹻至滇池,地方三百里,旁平地,肥饶数千里,以兵威定属楚。欲归报,会秦击夺楚巴、黔中郡,道塞不通,因还,以其众王滇,变服,从其俗,以长之。

《滇国史》(黄懿陆) 楚国灭越后,越人上层成为楚国贵族集团的一部分,越人庄蹻率领的越人军队也成为楚军一部分。此后秦大败楚国,庄蹻率军夺回黔中郡,建立滇国并称王。

材料二 云南晋宁河泊所遗址位于云南高原滇中地区。考古发掘表明,秦汉时期,这里是古滇国的都邑所在,也是两汉时期益州郡的郡治。河泊所遗址发现两汉有字竹简2000余枚,内容包括文告、往来文书、司法文书、户版、名籍、书信和典籍等多种。河泊所遗址出土封泥中,含“益州太守章”等官印封泥358枚,以及益州郡下辖的滇池、建伶等属县约20个。继20世纪50年代晋宁石寨山遗址出土“滇王之印”后,河泊所遗址再次出土“滇国相印”封泥。简牍中还发现“滇国”“滇相”“滇丞”“滇廷”等文字。

——摘编自杨勇《河泊所出土简牍封泥与汉代西南边疆国家治理》

(1)根据材料一并结合所学,分析“庄蹻入滇”的时代背景。

(2)根据材料二,结合考古成果说明汉代治理西南地区的措施。

18.阅读材料,按要求作答。

材料 宋代作为地志体例的大变革时期,实现了由图经向方志的转变。图经是以图为主,辅以文字说明的地理之书。立国之初,宋王朝令各路每十年、各州县逢闰年造图,将其汇编成全国图经总集或区域图志。宋代《太平寰宇记》,除保留传统的地理类目外,增加土产、风俗、古迹、人物、姓氏、艺文等目,此书内容艺文比重超过舆图,成为图经结构体例发生变化的标志。此后,由于图经有明确的类例规定,以致“陈迹异闻,难于具载”,其已经难以适应实际应用的需要,加之文字较地图更易通过技术实现广泛、快速的传播,图与经逐渐分离,单独以文字成册的不再以“经”命名,而称为“志”。

庆历间,参与科举人数增多,科举士子退居地方,构成有史以来规模庞大的士绅阶层。两宋之际,士大夫心忧天下,他们视方志为经世致用之书,尽可能提供统治者所关注的地理、社会、历史、文化等基础性国情和地情资料,为朝廷诏令的发布提供依据。

——摘编自李驰《方志的宋代发展分期》

(1)根据材料,概括宋代图经向方志转变的表现。

(2)根据材料并结合所学,分析宋代图经向方志转变的原因。

19.阅读表格材料,完成下列要求。

中国计时器及时间观念的演变

明朝以前 进入战国秦汉时期,圭表、浑仪和漏刻等仪器的设计和制作逐渐成熟,除部分仍具神秘功能外,多数走向实用,在历法修订等领域发挥关键作用,推动人们思想中理性因素的加强。 董涛《秦汉时空观念研究》

明清 明代万历年间,西方传教士利玛窦等为传教,在广东等地寓所陈列自鸣钟等西洋奇器,并于万历二十八年将两架自鸣钟送给万历皇帝。入清之后,宫廷对西洋钟表的喜爱有增无减。除传教渠道外,随着中西贸易在广州常规性展开,西洋钟表贸易日渐繁荣,还催生了广州本地钟表业,出现融合中西文化特色的“广钟”。 张柏春《明清时期西洋钟表的传播》

近代 大约从19世纪中叶开始,西方传入的便携式机械钟表,逐渐取代传统时计,为国人所熟知和广泛使用。清末民初,国内钟表制作渐趋发达,进口钟表数量一度激增,消费人群进一步扩大。相比传统时计,新式钟表便携且精确。伴随着钟表在社会生活中的流通与应用,新式钟点制也开始社会普及化进程,不过很长时间里,人们仍习惯将钟点制与传统时辰制混合使用。 湛晓白《近代中国的时计与计时》

根据材料并结合所学知识,围绕“中国计时器和时间观念的演变”,拟定一个论题,并结合相关史实进行论述。(要求:论题明确,逻辑严谨,史实正确,中外关联。)

三、综合题

20.阅读材料,完成下列要求。

材料 大英博物馆成立于1753年,位于英国伦敦罗素广场。馆内收藏了世界各地许多文物及很多伟大科学家的手稿,共计800多万件。大英博物馆的“亚述浮雕展厅”陈列着19世纪中期从伊拉克尼尼微古城掠夺而来的巨型浮雕,这些浮雕通过血腥战争场景的刻画展现亚述帝国的军事荣耀。在“中国瓷器馆”,明代青花瓷“克拉克瓷”原本作为海上丝绸之路的贸易商品流通,却与众多通过殖民掠夺而来的中国文物共同陈列。博物馆还藏有众多其他中国文物,如敦煌莫高窟的唐代壁画残片,这些壁画在20世纪初,被英国考古学家斯坦因以“考古”之名,从敦煌藏经洞盗掠。博物馆官方网站将这些文物的收藏描述为“为全人类保存世界文化遗产”,而被掠夺国至今仍在持续发起文物追索运动。

——摘编整理自出口保夫《大英博物馆的故事》等

(1)根据材料和所学知识,概括大英博物馆特点。

(2)根据材料和所学知识,评析大英博物馆是“为全人类保存世界文化遗产”这一观点。

参考答案

1.B

2.A

3.D

4.C

5.C

6.C

7.A

8.A

9.B

10.D

11.A

12.C

13.D

14.B

15.C

16.D

17.(1)时代背景:大国争霸,兼并战争频繁;楚国为对抗秦国,向西南地区扩展;西南地区相对闭塞,但比较富饶;楚国与西南有一定的商贸交流。

(2)说明:河泊所遗址发现大量两汉文书,说明汉代中央政府在西南地区以文书推行行政管理;河泊所遗址出土的“益州太守章”,表明汉代在西南地区实行郡县制;石寨山遗址出土的“滇王之印”,表明汉代仍保留当地首领并对其册封,因俗而治;河泊所遗址出土的“滇国相印”及简牍中的“滇相”、“滇丞”表明中央设置官员直接治理,制约滇王权力。

18.(1)表现:内容拓展,涵盖人文、风俗等内容;结构体例变化,从图为主到文字叙述为主体;图经分离,单独成册;编撰主体变化,民间力量逐渐增强等。

(2)原因:中央集权加强;科举制度发展;商品经济发展、市民阶层兴起与壮大;文化兴盛、理学影响;印刷技术的进步;地方士绅力量积极参与等。

19.示例一:

论题:社会环境的变化推动中国计时器及时间观念的演变。

中国古代是农耕社会,农业生产居于重要地位。基于天文观测和服务农业生产的需要,发明圭表、浑仪和漏刻等计时器,当时人们已经有了时间观念,但时间的计量并不精准;明清时期,西学东渐,一些传教士把西方的钟表传到中国,钟表受到社会上层喜爱。由于商品经济和中西贸易发展,钟表也在沿海通商口岸传播,广州还出现了融合中西文化特色的“广钟”。钟表计时更加精准,冲击了中国传统的时间观念。近代以来,在西方工业文明冲击下,中国的政治经济思想文化都在发生深刻的变化。由此西式机械钟表在社会生活中日益普及,逐渐取代传统计时器,国人的时间观念逐渐近代化。

综上所述,从圭表、滴漏的使用到西式钟表的广泛传播,时间计量更加精准,国人时间观念更强,这一变化折射了中国由传统农业社会向近代社会的转变。

示例二:

论题:中国计时器及时间观念的演变体现了中华文化的包容性。

中华文化博采众长,兼收并蓄,具有很强的包容性。明朝以前我们拥有圭表、滴漏等多种传统计时器,适应了农耕时代的需求;明清时期,西学东渐,基督教及西方自然科学成果传播到中国,钟表也被传教士带到中国。钟表计时精准,首先在王公贵族中受到喜爱,随着中西贸易在广州的展开,西洋钟表传到民间,广州还出现了融合中西文化特色的“广钟”;近代以来,国人不断向西方学习,西学东渐走向深入。西方钟表逐渐取代传统时计被广泛使用,新式钟点制也开始普及化,与传统时辰制混合使用。时至今日,钟表已完全被国人接受。

综上所述,西式钟表及其代表的时间观念逐渐融入中华文化的过程,印证了中华文化与时俱进,兼容并蓄,具有强大的生命力。

20.(1)历史悠久;规模大,藏品丰富,种类繁多;藏品来源多样;功能多样;打上殖民烙印。

(2)评析:近代以来,英国展开大规模的殖民掠夺,大英博物馆的外国藏品一部分来自殖民时代的暴力掠夺,其他部分则来自商品流通等多种途径。该观点试图混淆视听,掩盖殖民掠夺的历史。大英博物馆的收藏客观上促进文物的国际研究,文化的世界性传播;另一方面,破坏了所属国本土文化传承的完整性,侵犯文化主权,伤害民族感情。

同课章节目录