山东省德州市齐河县2024-2025学年八年级下学期期末检测语文试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省德州市齐河县2024-2025学年八年级下学期期末检测语文试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-22 16:07:40 | ||

图片预览

文档简介

山东省齐河县2024-2025学年八年级下学期期末语文试题

一、基础知识综合

翻开语文课本,我们便开启了一场科技与传统交相辉映的文化探索之旅。指尖轻点“古诗文AI”APP,镜头①蓦然扫过课本,瞬间打开跨越千年的数字时空隧道。陶渊明的朋友圈跳出《桃花源记》里⑤“___________________,___________________”的画面,老幼欢笑的场景栩栩如生,AI自动标注“最早的乌托邦社区打卡照”;杜甫发布微博写下《茅屋为秋风所破歌》中⑥“___________________,___________________”,系统立刻标注“忧国忧民指数五颗星”。白居易发的短视频配文:⑦“___________________,___________________”(《卖炭翁》),强烈矛盾又反常的心理描写,弹幕飘过“古代打工人实惨”;激活陆游《卜算子·咏梅》的AR滤镜,⑧“__________________,__________________”的梅花品格化作3D特效绽放,恰似《大自然的语言》中物候规律般精妙呈现。

这些跨越时空的文化印记接踵而至,让人既为传统之美心折,又因技术革新而打了个兴奋的②寒噤。曾几何时,我们在传统与科技的碰撞中陷入艰难③jué择:是守护《安塞腰鼓》中黄土高原的原始力量,还是拥抱智能时代的创新浪潮?但APP里鲜活的文化互动给出答案:就像《时间的脚印》里记录的地质变迁,传统与科技本可相辅相成、共生共荣。那些曾被认为会销声匿迹的古老智慧,在智能终端的加持下重获新生;而目空一切的技术崇拜者也逐渐明白,唯有扎根人文土壤的科技,才能让文化根脉真正绵延不绝。我们借助云端技术探寻非遗的奥秘,在数字世界里④miǎn怀文明的瑰宝,本以为这场传统与现代的深度对话会持续升温,可它却戛然而止。不过,智能终端正悄然架起古今桥梁,续写着二者交融的新篇章。通过智能终端、让传统文化在潜移默化中完成现代转型,堪称一场“名副其实”的文化革新。

1.根据拼音写汉字,给加点字注音。

①蓦 然 ②寒噤 ③jué 择 ④miǎn 怀

2.文段中的加点词语使用有误的一项是( )

A.接踵而至 B.相辅相成 C.销声匿迹 D.戛然而止

3.画波浪线的句子有语病,请写出修改后的句子。

4.请在打卡“古诗文AI”APP横线处填写相应的内容。

二、综合性学习

“和”文化是中华文化的核心,中华之美首先美在“和”之精神。某班同学开展了“以和为贵”的主题活动,请你参加。

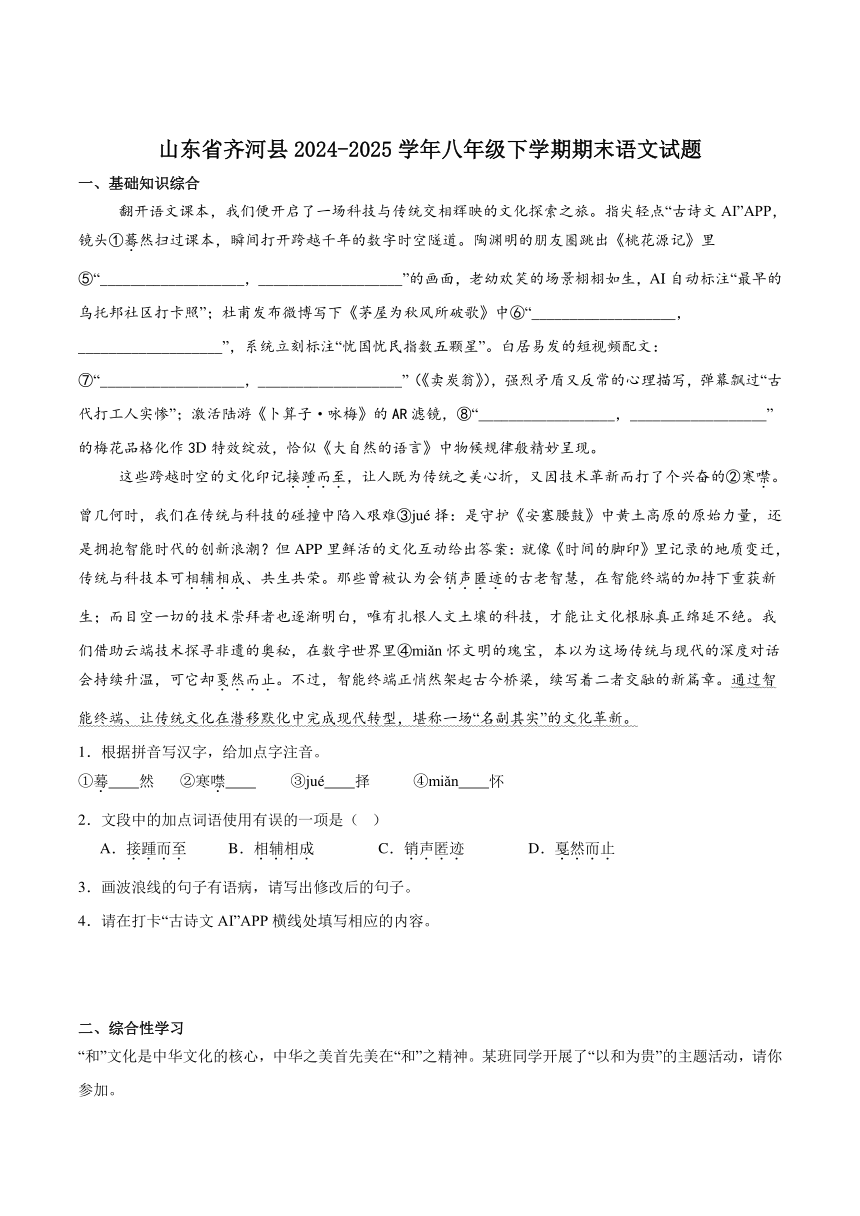

5.【知“和”之源】结合《经典常谈》中《<说文解字>第一》的内容,因形解意。请仿照示例,推断“和”的字义。

汉字 偏旁图解 推断字义

采 上方是“爪”(手形),下方是“木”(树木)或“艸”(草),整体构形象征“用手摘取草木的果实或叶子”。“采”字的本义为摘取。

和 左边是“龠”(古代管乐器),右边是“禾”(表声),后来简化为“口+禾”,强调乐声的调和呼应。由此推测,“和”字的本义是:________________

6.【探“和”之意】小文同学阅读完《经典常谈》《钢铁是怎样炼成的》之后,与DeepSeek进行深度交流,探讨这两本书里面“和”的文化内涵。

小文:你好!我是八年级学生小文。最近在阅读① 先生的《经典常谈》,对《诗经》中“和”的理念很感兴趣。我认为这种和谐之美不仅体现在思想内容上,更通过诗歌的音韵形式生动展现。在我们学过的《关雎》《蒹葭》《子衿》《式微》等作品中,能否请您以《关雎》为例,从押韵规律、叠字运用、章节结构等方面,任选一个方面具体分析其如何体现“和”的审美追求?

DeepSeek:②

小文:据《左传》记载,春秋时期就有“六尺巷”的美谈。选择与“和”相关的历史故事,写一副对联。

DeepSeek:上联:巷宽六尺和为贵 下联:③ 谦在先

小文:这讲的是人物关系的和谐吧,《论语》中“君子和而不同”的智慧,在《钢铁是怎样炼成的》的人物关系中得到了生动诠释。

DeepSeek:保尔与④ :贵族少女与工人子弟的爱情,因价值观差异破裂,却曾彼此尊重。保尔与⑤ :革命导师与青年战士的传承,在严苛训练与思想交锋中建立信任。保尔与丽达:同志情谊与未宣的爱意,因革命优先而克制个人情感。

小文:恰似《诗经》通过不同音韵的协调达到整体和谐一样,人际关系的和谐也需要包容差异的智慧。为我们“以和为贵”的主题活动创作一条宣传标语张贴到教室吧!

DeepSeek:⑥

7.【践“和”之行】小菲在活动即将结束时,被一张设计精美的环保主题海报深深吸引经过仔细观察,她发现这张海报巧妙融入了中国传统文化中“和”的理念,请你帮小菲选好角度并为同学们解读其中的深意。(可从意境、构图、主题生态平衡等角度进行解读,任选一个角度分析即可)

三、诗歌鉴赏

阅读古诗,完成下面小题。

谢亭送别

许浑

劳歌一曲解行舟,红叶青山水急流。

日暮酒醒人已远,满天风雨下西楼。

8.下列对《送友人》《谢亭送别》的理解和分析,不正确的一项是( )

A.《送友人》的颔联中,诗人感叹自此一别,友人即将万里游荡,无所归依。

B.《谢亭送别》的“水急流”“日暮酒醒”“满天风雨”,渲染了无限的别意。

C.《谢亭送别》“青山”“白水”“落日”“红叶”色彩明艳,洋溢着轻松惬意的气息。

D.两诗都描绘了送别的场景,将自然美与人情美有机地融合在一起。

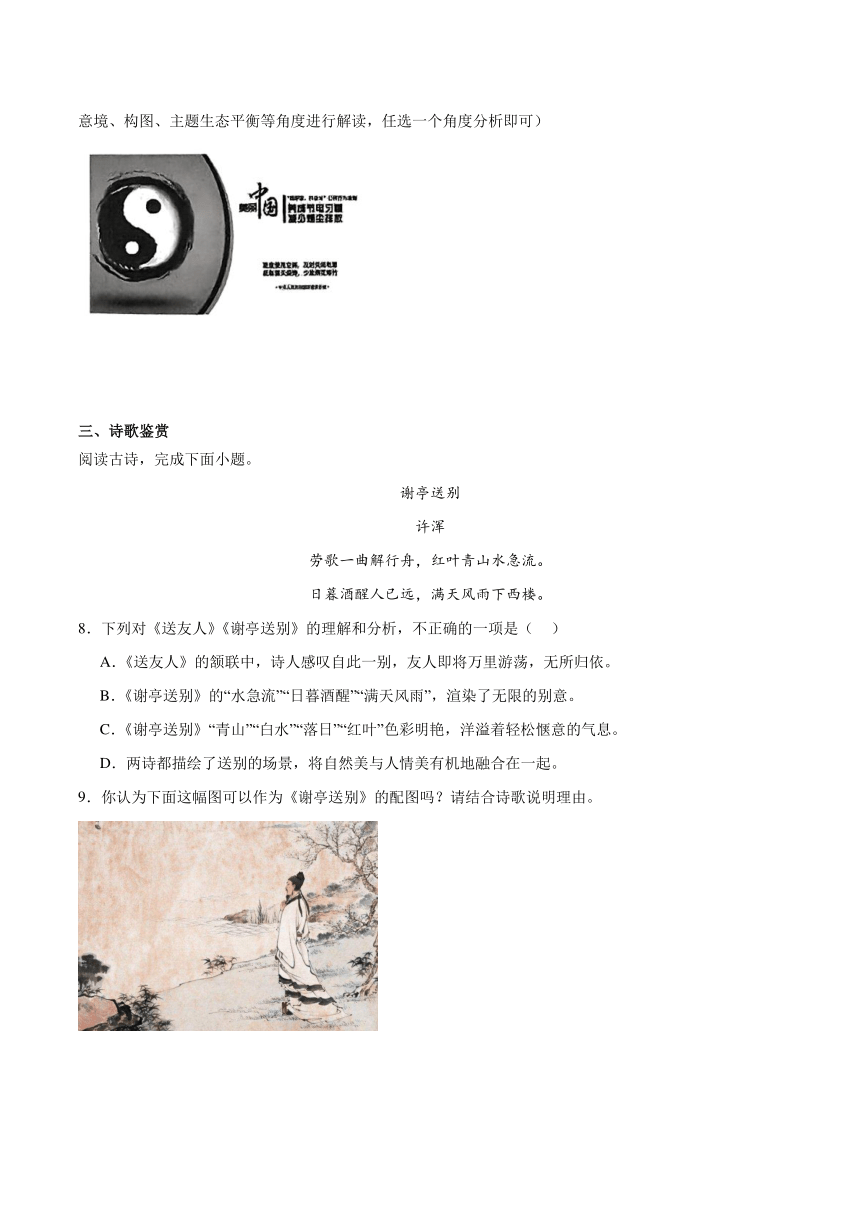

9.你认为下面这幅图可以作为《谢亭送别》的配图吗?请结合诗歌说明理由。

四、文言文阅读

阅读下面的文言文,完成小题。

【甲】

①明有奇巧人曰王叔远,能以径寸之木,为宫室、器皿、人物,以至鸟兽、木石,罔不因势象形,各具情态。尝贻余核舟一,盖大苏泛赤壁云。

……

②船头坐三人,中峨冠而多髯者为东坡,佛印居右,鲁直居左。苏、黄共阅一手卷。东坡右手执卷端,左手抚鲁直背。鲁直左手执卷末,右手指卷,如有所语。东坡现右足,鲁直现左足,各微侧,其两膝相比者,各隐卷底衣褶中。佛印绝类弥勒,袒胸露乳,矫首昂视,神情与苏、黄不属。卧右膝,诎右臂支船,而竖其左膝,左臂挂念珠倚之——珠可历历数也。

(选自魏学洢《核舟记》,有删节)

【乙】

濮仲谦雕刻

南京濮仲谦①,古貌古心,粥粥②若无能者,然其技艺之巧,夺天工焉。其竹器,一帚、一刷,竹寸耳,勾勒数刀,价以两③计。然其所以自喜者,又必用竹之盘根错节,以不事刀斧为奇,则是经其手略刮磨之,而遂得重价,真不可解也。仲谦名噪甚得其一款④物辄腾贵。三山街润泽⑤于仲谦之手者数十人焉,而仲谦赤贫自如也。于友人座间见有佳竹、佳犀,辄自为之。意偶不属⑥,虽势劫之、利啖⑦之,终不可得。

(选自张岱《陶庵梦忆》)

【注释】①濮仲谦:姓濮,字仲谦,明清时期雕刻家。②粥粥:柔弱、无能、谦卑的样子。③两:两倍。④款:在书画雕刻作品上的签名题字。⑤润泽:受到好处、恩惠。⑥意偶不属:如果不对他的意。⑦啖:拿利益引诱人。

10.下列各项中说法有误的一项是( )

A.【甲】文中的“能以径寸之木”中的“以”字同“去以六月息者”中的“以”字用法相同。

B.【乙】文中“辄自为之”中的“为”同“盖简桃核修狭者为之”中的“为”字意思相同。

C.【乙】文中“而遂得重价”中的“而”字同【甲】文“中峨冠而多髯者为东坡”中的“而”字用法不同。

D.【甲】文题目中的“记”是古代一种文体,可用来记事、记游、状物或表达情感。

11.下列对文章理解与分析有误的一项是( )

A.【甲】文所写的这件雕刻品,原材料是一个“长不盈寸”的桃核,却生动地再现了宋代文坛上的著名典故——“大苏泛赤壁云”。

B.【甲】文第②段作者对人物姿态、神情作了细致描述,与开头的“因势象形各具情态”相照应。

C.【乙】文运用对比的手法,突出了濮仲谦高超的技艺和高尚的品德。

D.【乙】文中濮仲谦的雕刻重视选材,喜好刀砍斧削,体现出他的刀法复杂、雕镂精细、多层深刻的风格。

12.下列句子有两处需要断句,请将需要断句处相应的字母依次填写到答题卡上。

仲谦名噪A甚B得其一款C物辄D腾贵

13.请将文中画线的句子翻译成现代汉语。

(1)粥粥若无能者,然其技艺之巧,夺天工焉。

(2)三山街润泽于仲谦之手者数十人焉,而仲谦赤贫自如也。

14.【甲】【乙】两文都表达了对雕刻艺人精湛技艺的赞美,但它们在写作内容上的侧重点不同,请结合文本内容具体分析。

五、现代文阅读

[材料一]

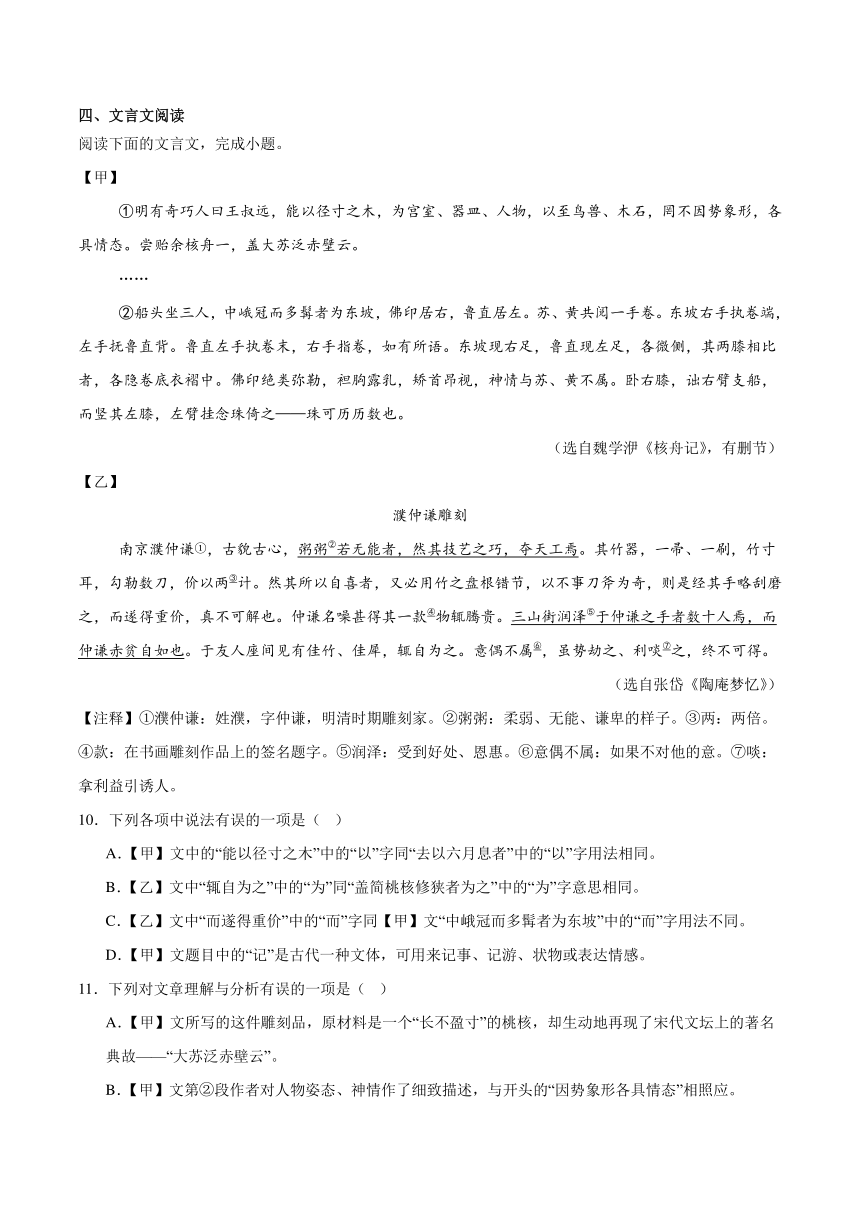

媒体 媒体理念 受众群体

《科普中国》微信公众号 让科技知识在网上和生活中流行,实现中国公民科学素质的跨越提升 普通群众

《科学家》杂志 宣传科技新发现、新成果以及在科学技术方面做出突出贡献的创新团队和个人 主要是科技工作者和爱好者,学术界人士和工程技术领域专业人员

[材料二]

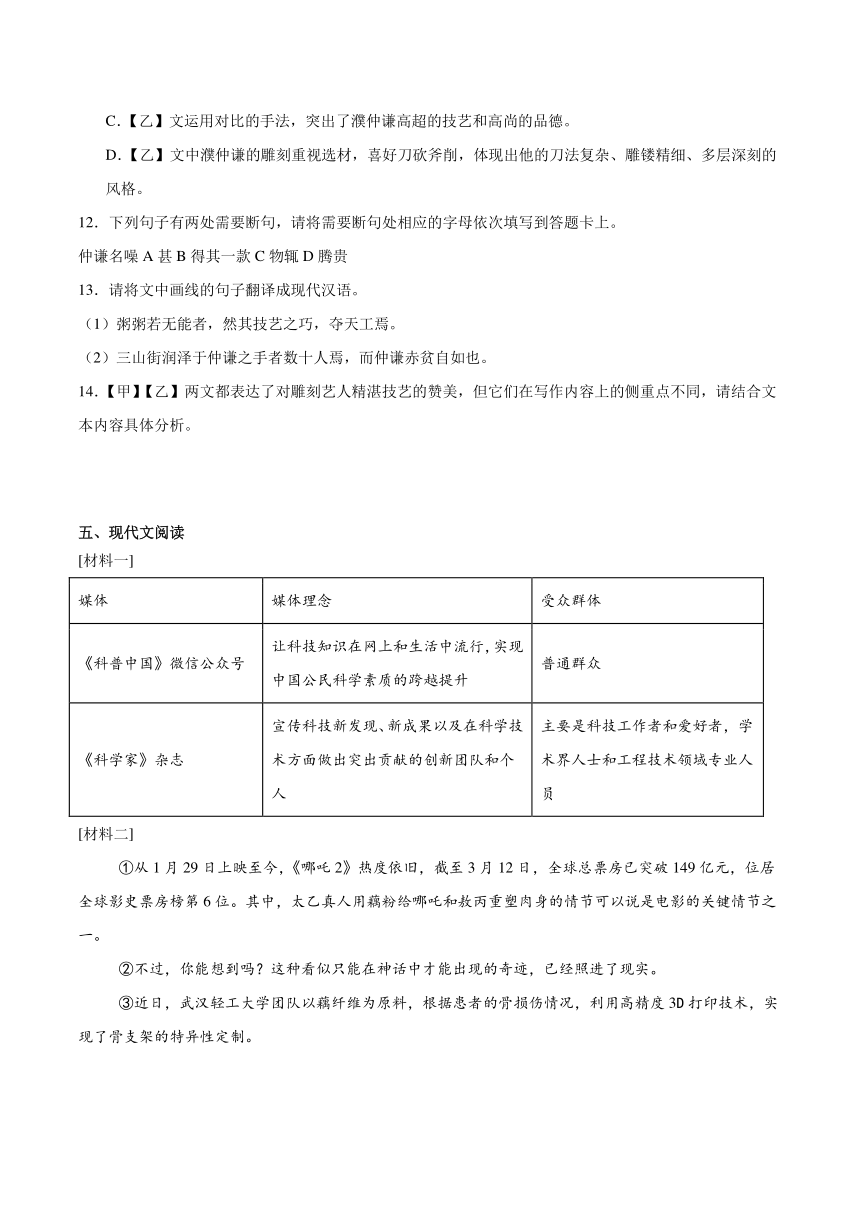

①从1月29日上映至今,《哪吒2》热度依旧,截至3月12日,全球总票房已突破149亿元,位居全球影史票房榜第6位。其中,太乙真人用藕粉给哪吒和敖丙重塑肉身的情节可以说是电影的关键情节之一。

②不过,你能想到吗?这种看似只能在神话中才能出现的奇迹,已经照进了现实。

③近日,武汉轻工大学团队以藕纤维为原料,根据患者的骨损伤情况,利用高精度3D打印技术,实现了骨支架的特异性定制。

(藕纤维骨支架制备流程)

④在众多含有自然纤维的植物中,莲藕脱颖而出,主要源于其结构、成分与性质的完美结合。

【结构优势】藕纤维具有合适孔径的高孔隙微结构,能够在可控降解过程中支持细胞的黏附和迁移,同时具备适当的机械性能。【成分优势】藕纤维含12%—15%纤维素,经纳米化处理后可形成直径30—50nm的纤维束,其表面羟基基团可以吸附钙离子,从而促进骨矿化。 【力学适配】藕纤维的压缩强度(10—15MPa)与人类松质骨(4—12MPa)匹配,拉伸延展性达20%,能够模拟骨骼的弹性与韧性。

[材料三]

①武汉轻工大学食品科学与工程学院科研团队在生物材料领域取得重要进展,成功利用莲藕纤维通过3D打印技术制作出定制化骨支架。该支架不仅能够有效促进骨细胞增殖,还可加速骨组织重建,为骨骼修复和再生医学提供了创新解决方案。这一技术被形象地称为“藕重塑骨架”,其灵感来源于莲藕的天然结构和生物特性,展现了自然材料在医学领域的巨大潜力。

②莲藕纤维因其独特的多孔结构和丰富的纤维素成分,成为理想的生物材料。研究团队从莲藕中提取高纯度纤维素,并通过化学处理将其转化为纳米级纤维,确保材料的生物相容性和可加工性。利用先进的3D打印设备,团队将莲藕纤维制成具有多孔结构的定制化支架,其微观结构与人体骨骼高度相似,为骨细胞的生长提供了理想的环境。支架植入后,骨细胞沿着莲藕纤维生长,加速骨组织的重建和修复。

③与传统治疗方法相比,莲藕纤维支架具有显著优势:其生物相容性良好,未引发明显的免疫排斥反应;多孔结构显著促进了骨细胞的生长和分化;支架在完成修复任务后能够逐渐降解,避免了二次手术的需要;同时,莲藕作为一种可再生资源,生产过程对环境的影响远低于传统材料。

④值得一提的是,这项研究在发布后引发了广泛关注,尤其是与近期上映的电影《哪吒之魔童闹海》中太乙真人用莲藕为哪吒重塑肉身的情节产生了有趣的联想。这种巧合不仅让公众对莲藕的医学应用产生了浓厚兴趣,也进一步凸显了这项研究的创新性和文化共鸣。

15.以下关于武汉轻工大学团队利用藕纤维制作骨支架的说法,正确的一项是( )

A.这一技术的灵感来源于莲藕的天然结构和化学特性。

B.藕纤维含12%一15%纤维素,经纳米化处理后可形成直径30—50μm的纤维束。

C.与传统治疗方法相比,莲藕纤维支架生物相容性良好,不会引发免疫排斥反应。

D.利用高精度3D打印技术,可根据患者的骨损伤情况实现骨支架的特异性定制。

16.阅读材料一,推测材料二和材料三分别出自哪个媒体,并简述理由。

17.材料二中画线句运用了哪些说明方法,请简要分析。

18.材料二、三都提到《哪吒2》“重塑肉身”的情节,但一则在开头,一则在结尾。请探究这样处理的原因。

阅读下面的文字,完成小题。

遇见大河

杨毅波

①这一次,我是在风雨中走近黄河的。

②对于这条发源于青藏高原、全长5000多公里的母亲河,我接触得不多,只是去过沿岸的几个景点。这次由韩城返回西安,我想走沿黄公路。

③司机姓王,和我是初次接触,但能看出是个热情豪放之人。听我说“没有走过沿黄公路”,显得很兴奋:“我车开慢点,再给你当个导游,让你看看沿黄公路有多美!”我自然连声道谢。

④韩城本就美丽,大街小巷花木掩映。车出城区,拐上沿黄公路,另一派迷人景象映入眼帘。路面洁净平坦,绿植层层叠叠。湿地连片,水域成潭,芦花摇曳,雾似轻烟。极目远眺,主河道隐约可见,流水忽隐忽现,对面的山脉蜿蜒起伏。此刻,黄河于我,又增添了些许神秘,曾经在不同地方见过黄河的情景,一一浮现在脑海。

⑤我曾参观过龙羊峡水库。站在盘龙卧虎般的大坝之巅,见万山绵延,黄河高唱生命的长歌,带着豪情与灵气而来。深邃的峡谷中,水流平缓向前,水库幽深平静,水天一色,一碧万顷。山峦倒映水中,一湖碎玉,好一个蔚为壮观的景象!一只苍鹰俯冲下来,见我招手,回旋一周,又振翅飞向天际。

⑥我曾站在贵德黄河大桥,看清亮的河水白练般缓缓流淌,粼粼波光令人心旷神怡,产生“这会是黄河吗”的疑问。带着“天下黄河贵德清”的感叹,步入岸边林中的农家小院,品尝鲜美的黄河鲤鱼。

⑦我曾登临兰州五泉山眺望黄河。眼前的河像一条巨大的金色游龙,把一座城市分成两半。兰州因黄河穿城而过有了“金城”的美誉,因黄河而充满活力。车辆、行人、树木都随黄河的流淌欢腾。我多次到过壶口瀑布,看波涛倾泻的磅礴气势,听震耳欲聋的轰鸣声响,感受大自然的伟大力量……

⑧尽管沿黄公路上车辆很少,我们的车仍然缓缓行驶。走着、看着、说着,不知不觉间,发现路两边有连片的水塘。左边的水塘,多是鱼塘;右边的水塘,多是荷塘。天下起雨来,雨滴打在鱼塘里,像无数鱼儿在跳。雨滴打在荷塘里,在高高低低的荷叶上溅起水花。水花聚在荷叶上,如珍珠般透亮,又旋转着落在水面上。时值晚秋,荷塘不见荷花,荷叶半绿半黄,没有了夏日那般“接天莲叶无穷碧”的气象,却有了“独领风骚在此秋”的景致。从司机口中获知,我们已进入合阳。他还说黄河鲤鱼肉质鲜美,营养丰富;黄河九眼莲胖而洁白,藕断丝不连,清脆又香甜。听得我止不住笑。

⑨边走边聊,我进一步了解到,韩城的葡萄、合阳的西瓜、大荔的冬枣都经过黄河水的滋养。拐过一个弯,车右边不再是荷塘,变成一道高高的漫长的黄土塬。塬畔,玉米秆在风雨中摇曳。路边,出现一条石砌的河堤,像长长的画屏向前铺展。司机说:“这就到了渭北早塬,塬上是百万亩厚层黄土地。这条河叫引灌渠,堪称人工天河,,将贫瘠的早塬变成了良田,惠泽塬上百姓。”

⑩我想近距离看看黄河,让车子拐下了沿黄公路。

车行三四里,路与河堤连接,视线被芦苇遮掩,要更近距离观看黄河,必须步行。下得车来,雨小了一些,风却很大,人像要被伞带起来,但我还是想走近河流,哪怕看上一眼也行。

内堤的斜坡用不规则的青石块砌筑,用密密麻麻的钢丝网连为一体。这样加固河堤的方式我还是第一次见,惊讶中又有震撼。河堤与水道之间仍是鱼塘,鱼塘之间有宽窄不均的埂通往水道。河堤、斜坡、塘埂被没膝的荒草覆盖。我沿着被人踩倒的草丛,小心前行。靠近水道,芦苇、残荷密集,或倒伏,或直立。紧靠水道,有一处高出水面、约两三间房大的石砌平坝,平坝上搭着厚实的帐篷,旁边水中漂浮数片竹排,竹排前漂浮着养殖用的网笼,网笼中的螃蟹在翻腾。

惊奇间,有人走出帐篷。我问:“这里还能养螃蟹?”“能呀,怎么不能?你不知道黄河大闸蟹?”我略觉羞愧,只知道阳澄湖大闸蟹,不晓得还有黄河大闸蟹。我说:“我是来看黄河的,走时我们买一些,回去尝尝鲜。”他说:“没问题。我选一些,便宜给你,回去了帮忙做做宣传。”

站在平坝一角眺望黄河,水面宽阔,水流平缓。雨落在河里,让翻滚着细浪的水流更显灵动。透过雨帘,可见对面河岸弯弯曲曲,河岸后面是绵延起伏的山脉。我的目光沿黄河的走向来回眺望,河道、水塘、草色、山影融为一体,壮阔而和谐。好一幅浓墨重彩的山水画!我不禁感慨,这条河,养育了多少中华儿女,怎能不让人心怀敬意?

(选自《陕西日报》2024.11.21有删减)

19.下列对文章内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.作者此次由韩城返回西安,选择走沿黄公路,想借此近距离感受黄河的魅力。

B.作者在不同地方见过黄河,如在龙羊峡水库见黄河带着豪情与灵气而来,在贵德黄河大桥看清亮的河水白练般流淌,在兰州五泉山眺望黄河像一条巨大的金色游龙。

C.文中提到黄河鲤鱼肉质鲜美,营养丰富;黄河九眼莲胖而洁白,藕断丝不连,清脆又香甜,这是作者在韩城听司机介绍得知的。

D.作者站在平坝一角眺望黄河,看到水面宽阔,水流平缓,雨落在河里让水流更显灵动,河道、水塘、草色、山影融为一体,画面壮阔而和谐。

20.请结合语境,回答括号内的问题。

(1)湿地连片,水域成潭,芦花摇曳,雾似轻烟。极目远眺,主河道隐约可见,流水忽隐忽现,对面的山脉蜿蜒起伏。(从句式特点的角度赏析句子)

(2)时值晚秋,荷塘不见荷花,荷叶半绿半黄,没有了夏日那般“接天莲叶无穷碧”的气象,却有了“独领风骚在此秋”的景致。(从修辞的角度赏析句子)

21.司机老王在文中多次出现,在作者“遇见大河”的过程中,他扮演着怎样的角色?起到怎样的作用?请简要分析。

22.语文老师准备将本文作为八年级课文《壶口瀑布》的补充阅读,请你分析这样安排的合理性。

六、作文

23.阅读下面的文字,按要求作文。

如果科技的神秘力量赋予我们穿梭时空的特权,你最渴望回到哪一段被岁月尘封的时光?请以“梦回_____________”为题,写一篇文章。可写实,可想象。文体不限,诗歌除外。

要求:①请将作文题目补充完整;

②作文内容积极向上;

③字数不少于600字;

④不得出现真实的人名、校名或地名。

参考答案

1. mò jìn 抉 缅 2.D 3.修改后的句子:通过智能终端,传统文化在潜移默化中完成现代转型,堪称一场“名副其实”的文化革新。(或:智能终端,让传统文化在潜移默化中完成现代转型,堪称一场“名副其实”的文化革新。) 4.⑤黄发垂髫,并怡然自乐;⑥安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜;⑦可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒;⑧零落成泥碾作尘,只有香如故。

5.声音相应和、和谐协调。 6. 朱自清 示例一:《关雎》的押韵方式灵活多样,韵脚和谐优美。如“关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑”,“鸠”“洲”“逑”押韵,押“ou”韵,使得诗句读起来朗朗上口,韵律感十足。再如“参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之”,“流”“求”押韵,押“iu”韵,音韵和谐,富有音乐美。诗歌通过这种押韵规律,营造出一种和谐、流畅的韵律之美,让读者在诵读过程中感受到节奏的舒缓与和谐,仿佛能置身于一种美好的情境之中,体现了“和”的审美追求。示例二:叠字运用方面,“关关”摹拟水鸟的和鸣声,生动形象,不仅营造出一种和谐美妙的氛围,还与“和”的意境相契合;叠字的运用增强了诗歌的节奏感和韵律美,也使情感表达更加细腻,体现出一种和谐的美感。示例三:章节结构上,全诗采用重章叠句的形式,反复咏唱,通过不断重复的句式和相似的内容,逐步递进地展现了男子对女子的情感变化,情感上不断深化,既保持了诗歌形式上的和谐统一,又使诗歌的内涵更加丰富,充分展现了“和”的审美追求。(任选一个方面即可) 负荆请罪 冬妮娅

朱赫来 示例一:朝夕相对一班亲,和谐共处同学情。

示例二:和为贵,心相连;校园美,共团圆。

示例三:以和为贵手拉手,共建和谐心连心。 7.示例一:意境:海报营造出一种人与自然和谐共生的美好意境,象征着自然环境的纯净与美好。而“养成节电习惯,减少烟尘排放”的标语,暗示着人类以谦逊、友善的态度与自然相处,主动减少对自然的破坏。这与中国传统文化中“和”的理念高度契合。

示例二:构图:中间的太极图,体现中国传统“阴阳调和”理念,代表自然生态平衡、和谐共生,与环保主题呼应,传达对生态和谐的追求,契合“人与自然和谐相处”。

示例三:主题:海报主题“养成节电习惯,减少烟尘排放,共建美丽中国”鲜明地体现了“和”的理念。“适度使用空调,及时关闭电源,抵制露天烧烤,少放烟花爆竹”告诉我们与自然携手共进,共同营造一个美丽、和谐的国家,这正是“和”文化中团结协作、共同发展精神的生动实践。

示例四:生态平衡:“和”在生态层面意味着人与自然的平衡与和谐。海报中倡导的节电和减少烟尘排放行为,“适度使用空调,及时关闭电源,抵制露天烧烤,少放烟花爆竹”的具体做法,对于维护生态平衡、保护生态系统的稳定至关重要。也是中国传统文化中“和”理念在当代环保实践中的具体落实。

8.C 9.示例一:我认为合适。图中诗人目送友人远去,独自怅惘,符合诗歌中第三句所言诗人酒醒后友人已远去。

示例二:我认为不合适。图中只有诗人目送友人离开的场景,且没有诗歌中出现的意象红叶青山等,不全面。

10.A 11.D 12.BC 13.(1) (他)外表卑恭和顺,(看上去)好像是一个无能之辈,然而他的雕刻技艺高巧,可说是巧夺天工。

(2)三山街得到仲谦的雕刻而获利的有几十人,然而(可是)仲谦自己却依然很贫穷。 14.甲文侧重于客观地描摹介绍核舟的“奇巧”,甲文中写核舟“长不盈寸,高可二黍许”,却刻有许多人、物和文字,所刻人物富有动态,于细微处毫不马虎,从而突出王叔远雕刻技艺之精湛;乙文则更侧重于表现雕刻艺人的性情品格,如文中写周围人从濮仲谦身上获利,而他毫不在意,仍然安贫若素,他人威胁利诱都不能获得他的刻品,坚守初心,淡泊自守。

15.D 16.材料二可能出自《科普中国》微信公众号。因为该材料用通俗易懂的语言介绍了莲藕纤维在医学领域的应用和研究进展,符合《科普中国》微信公众号的宗旨和定位。

材料三可能出自《科学家》杂志。因为该材料内容专业、深入,属于学术性报道,符合《科学家》杂志的报道风格和范围。 17.运用了列数字和作比较的说明方法。通过具体的数字“10-15MPa”“4-12MPa”“20%”科学准确地说明了藕纤维的压缩强度、人类松质骨的压缩强度以及藕纤维的拉伸延展性;将藕纤维的压缩强度与人类松质骨的压缩强度进行比较,突出强调了藕纤维与人类松质骨力学适配的特点。 18.材料二在开头提到《哪吒2》“重塑肉身”的情节,是为了引出下文对莲藕纤维在医学领域应用的介绍,增加文章的趣味性和吸引力,激发读者的阅读兴趣;而材料三在结尾提到该情节,则是为了让公众对莲藕的医学应用产生兴趣,凸显研究的创新性和文化共鸣,加深读者对莲藕纤维医学应用的理解和记忆。

19.C 20.(1)①前半部分采用四组主谓短句“湿地连片,水域成潭,芦花摇曳,雾似轻烟”直接描绘景象。②后半部分以“极目远眺”统领,用三个格式一致的分句从视觉角度递进展现空间纵深感。③全句长短交替,骈散结合,既有工整的韵律美,又不失自然的流动感,将景色的静谧与壮阔完美呈现。

(2)示例1:这句话运用了引用(用典)的修辞手法。引用“接天莲叶无穷碧”的名句,唤起读者对夏日荷塘壮阔景象的联想,“独领风骚在此秋”赋予秋日残荷以昂扬的生命力,凸显其超越季节局限的审美价值。

示例2:这句话运用了对比的修辞手法,将夏日荷塘的繁盛(无穷碧)与秋日荷塘的萧瑟(半绿半黄)进行对比,突出季节更替下荷塘景致的独特韵味。“没有了……却有了……”的转折句式强化了对比效果,强调秋日荷塘虽无盛夏生机,却另有一番风骨。

示例3:这句话运用了拟人的修辞手法,“独领风骚”,将荷叶人格化,赞美其在凋零中依然保持风骨与气度,深化了晚秋荷塘景色的意境美。 21.①老王是作者的引路人。他热情豪放,主动提出放慢车速,为作者介绍沿黄公路的美景,让作者能够更细致地欣赏黄河沿岸的自然风光。②老王是黄河文化的传播者。他向作者介绍黄河沿岸的物产以及“人工天河”引灌渠,让作者更加深入地了解到黄河不仅是一条自然之河,更是一条滋养生命的母亲河。③老王是黄河沿岸人民的代表。老王在介绍黄河时的热情和自豪正是黄河沿岸人民对黄河情感的体现,展现了人民对黄河的深厚感情。 22.①《壶口瀑布》主要从自然景观的角度展现黄河的力量以及所蕴含的精神,而《遇见大河》则通过黄河沿岸的风土人情、特色物产以及“人工天河”等人文景观,展现了黄河对中华文明的滋养和贡献。将二者结合阅读,可以让学生从自然与人文两个维度了解黄河,拓展对黄河文化内涵的认知。②从阅读的层次来看,《壶口瀑布》是对黄河某一点(壶口瀑布)的深度描写,适合初步激发学生对黄河的兴趣和情感;而《遇见大河》则是对黄河沿岸的介绍,适合在学生对黄河有了初步印象后,进一步拓展视野,深化对黄河的理解。这种由点到面、由表及里的阅读安排,符合学生的认知规律,有助于提升阅读效果。

23.例文:

梦回三国

静谧的夜晚,月光如水洒在窗前。我手捧一本《三国演义》,沉浸在那波澜壮阔的历史画卷中。不知不觉间,一阵天旋地转,当我再次睁开眼,竟置身于一片硝烟弥漫的战场。

四周喊杀声震耳欲聋,战旗在风中猎猎作响。我定睛一看,只见蜀军阵营中,一杆“蜀”字大旗迎风招展,旗下一位身披鹤氅、头戴纶巾的智者正摇着羽扇,神色从容地指挥着战斗,那不正是诸葛亮吗?

此刻,魏军如潮水般涌来,气势汹汹。蜀军虽人数较少,但在诸葛亮的巧妙调度下,阵型严整,毫不畏惧。突然,魏军阵营中冲出一员猛将,手持大刀,横冲直撞,所到之处,蜀军纷纷避让。我心中一紧,正为蜀军担忧时,只见蜀军中闪出一将,挺枪跃马,与那魏将战在一起。刀枪相交,火花四溅,两人杀得难解难分。诸葛亮见状,微微一笑,轻轻挥动羽扇,顿时,蜀军两侧涌出两队弓箭手,万箭齐发,如蝗虫般向魏军射去。魏军顿时大乱,纷纷抱头鼠窜。

战斗结束后,我有幸来到诸葛亮帐中。只见他端坐在案前,灯光映照着他那消瘦却坚毅的脸庞。我鼓起勇气,向他请教治国安邦之道。诸葛亮目光深邃,缓缓说道:“治国之道,在于用人。用人得当,则国家兴盛;用人失当,则国家衰败。要知人善任,赏罚分明,让贤能之人各展其才。”我听得入神,不禁对他的智慧和谋略钦佩不已。

随后,诸葛亮又与我谈起了天下大势。他分析魏、蜀、吴三国的局势,言辞恳切,见解独到。他一生为兴复汉室,鞠躬尽瘁,死而后已,这种忠诚和担当让我深受感动。

然而,时光匆匆,一阵狂风刮过,眼前的景象渐渐模糊。我拼命挣扎,想要留住这难得的时刻,却终究无能为力。当我再次回过神来,发现自己仍坐在窗前,手中的《三国演义》还停留在原来的页面。

梦回三国,虽只是一场虚幻,但诸葛亮的风采却深深烙印在我心中。他让我明白,无论身处何种境地,都要有远大的理想和坚定的信念,更要凭借智慧和勇气去追求目标,为国家和社会贡献自己的力量。

一、基础知识综合

翻开语文课本,我们便开启了一场科技与传统交相辉映的文化探索之旅。指尖轻点“古诗文AI”APP,镜头①蓦然扫过课本,瞬间打开跨越千年的数字时空隧道。陶渊明的朋友圈跳出《桃花源记》里⑤“___________________,___________________”的画面,老幼欢笑的场景栩栩如生,AI自动标注“最早的乌托邦社区打卡照”;杜甫发布微博写下《茅屋为秋风所破歌》中⑥“___________________,___________________”,系统立刻标注“忧国忧民指数五颗星”。白居易发的短视频配文:⑦“___________________,___________________”(《卖炭翁》),强烈矛盾又反常的心理描写,弹幕飘过“古代打工人实惨”;激活陆游《卜算子·咏梅》的AR滤镜,⑧“__________________,__________________”的梅花品格化作3D特效绽放,恰似《大自然的语言》中物候规律般精妙呈现。

这些跨越时空的文化印记接踵而至,让人既为传统之美心折,又因技术革新而打了个兴奋的②寒噤。曾几何时,我们在传统与科技的碰撞中陷入艰难③jué择:是守护《安塞腰鼓》中黄土高原的原始力量,还是拥抱智能时代的创新浪潮?但APP里鲜活的文化互动给出答案:就像《时间的脚印》里记录的地质变迁,传统与科技本可相辅相成、共生共荣。那些曾被认为会销声匿迹的古老智慧,在智能终端的加持下重获新生;而目空一切的技术崇拜者也逐渐明白,唯有扎根人文土壤的科技,才能让文化根脉真正绵延不绝。我们借助云端技术探寻非遗的奥秘,在数字世界里④miǎn怀文明的瑰宝,本以为这场传统与现代的深度对话会持续升温,可它却戛然而止。不过,智能终端正悄然架起古今桥梁,续写着二者交融的新篇章。通过智能终端、让传统文化在潜移默化中完成现代转型,堪称一场“名副其实”的文化革新。

1.根据拼音写汉字,给加点字注音。

①蓦 然 ②寒噤 ③jué 择 ④miǎn 怀

2.文段中的加点词语使用有误的一项是( )

A.接踵而至 B.相辅相成 C.销声匿迹 D.戛然而止

3.画波浪线的句子有语病,请写出修改后的句子。

4.请在打卡“古诗文AI”APP横线处填写相应的内容。

二、综合性学习

“和”文化是中华文化的核心,中华之美首先美在“和”之精神。某班同学开展了“以和为贵”的主题活动,请你参加。

5.【知“和”之源】结合《经典常谈》中《<说文解字>第一》的内容,因形解意。请仿照示例,推断“和”的字义。

汉字 偏旁图解 推断字义

采 上方是“爪”(手形),下方是“木”(树木)或“艸”(草),整体构形象征“用手摘取草木的果实或叶子”。“采”字的本义为摘取。

和 左边是“龠”(古代管乐器),右边是“禾”(表声),后来简化为“口+禾”,强调乐声的调和呼应。由此推测,“和”字的本义是:________________

6.【探“和”之意】小文同学阅读完《经典常谈》《钢铁是怎样炼成的》之后,与DeepSeek进行深度交流,探讨这两本书里面“和”的文化内涵。

小文:你好!我是八年级学生小文。最近在阅读① 先生的《经典常谈》,对《诗经》中“和”的理念很感兴趣。我认为这种和谐之美不仅体现在思想内容上,更通过诗歌的音韵形式生动展现。在我们学过的《关雎》《蒹葭》《子衿》《式微》等作品中,能否请您以《关雎》为例,从押韵规律、叠字运用、章节结构等方面,任选一个方面具体分析其如何体现“和”的审美追求?

DeepSeek:②

小文:据《左传》记载,春秋时期就有“六尺巷”的美谈。选择与“和”相关的历史故事,写一副对联。

DeepSeek:上联:巷宽六尺和为贵 下联:③ 谦在先

小文:这讲的是人物关系的和谐吧,《论语》中“君子和而不同”的智慧,在《钢铁是怎样炼成的》的人物关系中得到了生动诠释。

DeepSeek:保尔与④ :贵族少女与工人子弟的爱情,因价值观差异破裂,却曾彼此尊重。保尔与⑤ :革命导师与青年战士的传承,在严苛训练与思想交锋中建立信任。保尔与丽达:同志情谊与未宣的爱意,因革命优先而克制个人情感。

小文:恰似《诗经》通过不同音韵的协调达到整体和谐一样,人际关系的和谐也需要包容差异的智慧。为我们“以和为贵”的主题活动创作一条宣传标语张贴到教室吧!

DeepSeek:⑥

7.【践“和”之行】小菲在活动即将结束时,被一张设计精美的环保主题海报深深吸引经过仔细观察,她发现这张海报巧妙融入了中国传统文化中“和”的理念,请你帮小菲选好角度并为同学们解读其中的深意。(可从意境、构图、主题生态平衡等角度进行解读,任选一个角度分析即可)

三、诗歌鉴赏

阅读古诗,完成下面小题。

谢亭送别

许浑

劳歌一曲解行舟,红叶青山水急流。

日暮酒醒人已远,满天风雨下西楼。

8.下列对《送友人》《谢亭送别》的理解和分析,不正确的一项是( )

A.《送友人》的颔联中,诗人感叹自此一别,友人即将万里游荡,无所归依。

B.《谢亭送别》的“水急流”“日暮酒醒”“满天风雨”,渲染了无限的别意。

C.《谢亭送别》“青山”“白水”“落日”“红叶”色彩明艳,洋溢着轻松惬意的气息。

D.两诗都描绘了送别的场景,将自然美与人情美有机地融合在一起。

9.你认为下面这幅图可以作为《谢亭送别》的配图吗?请结合诗歌说明理由。

四、文言文阅读

阅读下面的文言文,完成小题。

【甲】

①明有奇巧人曰王叔远,能以径寸之木,为宫室、器皿、人物,以至鸟兽、木石,罔不因势象形,各具情态。尝贻余核舟一,盖大苏泛赤壁云。

……

②船头坐三人,中峨冠而多髯者为东坡,佛印居右,鲁直居左。苏、黄共阅一手卷。东坡右手执卷端,左手抚鲁直背。鲁直左手执卷末,右手指卷,如有所语。东坡现右足,鲁直现左足,各微侧,其两膝相比者,各隐卷底衣褶中。佛印绝类弥勒,袒胸露乳,矫首昂视,神情与苏、黄不属。卧右膝,诎右臂支船,而竖其左膝,左臂挂念珠倚之——珠可历历数也。

(选自魏学洢《核舟记》,有删节)

【乙】

濮仲谦雕刻

南京濮仲谦①,古貌古心,粥粥②若无能者,然其技艺之巧,夺天工焉。其竹器,一帚、一刷,竹寸耳,勾勒数刀,价以两③计。然其所以自喜者,又必用竹之盘根错节,以不事刀斧为奇,则是经其手略刮磨之,而遂得重价,真不可解也。仲谦名噪甚得其一款④物辄腾贵。三山街润泽⑤于仲谦之手者数十人焉,而仲谦赤贫自如也。于友人座间见有佳竹、佳犀,辄自为之。意偶不属⑥,虽势劫之、利啖⑦之,终不可得。

(选自张岱《陶庵梦忆》)

【注释】①濮仲谦:姓濮,字仲谦,明清时期雕刻家。②粥粥:柔弱、无能、谦卑的样子。③两:两倍。④款:在书画雕刻作品上的签名题字。⑤润泽:受到好处、恩惠。⑥意偶不属:如果不对他的意。⑦啖:拿利益引诱人。

10.下列各项中说法有误的一项是( )

A.【甲】文中的“能以径寸之木”中的“以”字同“去以六月息者”中的“以”字用法相同。

B.【乙】文中“辄自为之”中的“为”同“盖简桃核修狭者为之”中的“为”字意思相同。

C.【乙】文中“而遂得重价”中的“而”字同【甲】文“中峨冠而多髯者为东坡”中的“而”字用法不同。

D.【甲】文题目中的“记”是古代一种文体,可用来记事、记游、状物或表达情感。

11.下列对文章理解与分析有误的一项是( )

A.【甲】文所写的这件雕刻品,原材料是一个“长不盈寸”的桃核,却生动地再现了宋代文坛上的著名典故——“大苏泛赤壁云”。

B.【甲】文第②段作者对人物姿态、神情作了细致描述,与开头的“因势象形各具情态”相照应。

C.【乙】文运用对比的手法,突出了濮仲谦高超的技艺和高尚的品德。

D.【乙】文中濮仲谦的雕刻重视选材,喜好刀砍斧削,体现出他的刀法复杂、雕镂精细、多层深刻的风格。

12.下列句子有两处需要断句,请将需要断句处相应的字母依次填写到答题卡上。

仲谦名噪A甚B得其一款C物辄D腾贵

13.请将文中画线的句子翻译成现代汉语。

(1)粥粥若无能者,然其技艺之巧,夺天工焉。

(2)三山街润泽于仲谦之手者数十人焉,而仲谦赤贫自如也。

14.【甲】【乙】两文都表达了对雕刻艺人精湛技艺的赞美,但它们在写作内容上的侧重点不同,请结合文本内容具体分析。

五、现代文阅读

[材料一]

媒体 媒体理念 受众群体

《科普中国》微信公众号 让科技知识在网上和生活中流行,实现中国公民科学素质的跨越提升 普通群众

《科学家》杂志 宣传科技新发现、新成果以及在科学技术方面做出突出贡献的创新团队和个人 主要是科技工作者和爱好者,学术界人士和工程技术领域专业人员

[材料二]

①从1月29日上映至今,《哪吒2》热度依旧,截至3月12日,全球总票房已突破149亿元,位居全球影史票房榜第6位。其中,太乙真人用藕粉给哪吒和敖丙重塑肉身的情节可以说是电影的关键情节之一。

②不过,你能想到吗?这种看似只能在神话中才能出现的奇迹,已经照进了现实。

③近日,武汉轻工大学团队以藕纤维为原料,根据患者的骨损伤情况,利用高精度3D打印技术,实现了骨支架的特异性定制。

(藕纤维骨支架制备流程)

④在众多含有自然纤维的植物中,莲藕脱颖而出,主要源于其结构、成分与性质的完美结合。

【结构优势】藕纤维具有合适孔径的高孔隙微结构,能够在可控降解过程中支持细胞的黏附和迁移,同时具备适当的机械性能。【成分优势】藕纤维含12%—15%纤维素,经纳米化处理后可形成直径30—50nm的纤维束,其表面羟基基团可以吸附钙离子,从而促进骨矿化。 【力学适配】藕纤维的压缩强度(10—15MPa)与人类松质骨(4—12MPa)匹配,拉伸延展性达20%,能够模拟骨骼的弹性与韧性。

[材料三]

①武汉轻工大学食品科学与工程学院科研团队在生物材料领域取得重要进展,成功利用莲藕纤维通过3D打印技术制作出定制化骨支架。该支架不仅能够有效促进骨细胞增殖,还可加速骨组织重建,为骨骼修复和再生医学提供了创新解决方案。这一技术被形象地称为“藕重塑骨架”,其灵感来源于莲藕的天然结构和生物特性,展现了自然材料在医学领域的巨大潜力。

②莲藕纤维因其独特的多孔结构和丰富的纤维素成分,成为理想的生物材料。研究团队从莲藕中提取高纯度纤维素,并通过化学处理将其转化为纳米级纤维,确保材料的生物相容性和可加工性。利用先进的3D打印设备,团队将莲藕纤维制成具有多孔结构的定制化支架,其微观结构与人体骨骼高度相似,为骨细胞的生长提供了理想的环境。支架植入后,骨细胞沿着莲藕纤维生长,加速骨组织的重建和修复。

③与传统治疗方法相比,莲藕纤维支架具有显著优势:其生物相容性良好,未引发明显的免疫排斥反应;多孔结构显著促进了骨细胞的生长和分化;支架在完成修复任务后能够逐渐降解,避免了二次手术的需要;同时,莲藕作为一种可再生资源,生产过程对环境的影响远低于传统材料。

④值得一提的是,这项研究在发布后引发了广泛关注,尤其是与近期上映的电影《哪吒之魔童闹海》中太乙真人用莲藕为哪吒重塑肉身的情节产生了有趣的联想。这种巧合不仅让公众对莲藕的医学应用产生了浓厚兴趣,也进一步凸显了这项研究的创新性和文化共鸣。

15.以下关于武汉轻工大学团队利用藕纤维制作骨支架的说法,正确的一项是( )

A.这一技术的灵感来源于莲藕的天然结构和化学特性。

B.藕纤维含12%一15%纤维素,经纳米化处理后可形成直径30—50μm的纤维束。

C.与传统治疗方法相比,莲藕纤维支架生物相容性良好,不会引发免疫排斥反应。

D.利用高精度3D打印技术,可根据患者的骨损伤情况实现骨支架的特异性定制。

16.阅读材料一,推测材料二和材料三分别出自哪个媒体,并简述理由。

17.材料二中画线句运用了哪些说明方法,请简要分析。

18.材料二、三都提到《哪吒2》“重塑肉身”的情节,但一则在开头,一则在结尾。请探究这样处理的原因。

阅读下面的文字,完成小题。

遇见大河

杨毅波

①这一次,我是在风雨中走近黄河的。

②对于这条发源于青藏高原、全长5000多公里的母亲河,我接触得不多,只是去过沿岸的几个景点。这次由韩城返回西安,我想走沿黄公路。

③司机姓王,和我是初次接触,但能看出是个热情豪放之人。听我说“没有走过沿黄公路”,显得很兴奋:“我车开慢点,再给你当个导游,让你看看沿黄公路有多美!”我自然连声道谢。

④韩城本就美丽,大街小巷花木掩映。车出城区,拐上沿黄公路,另一派迷人景象映入眼帘。路面洁净平坦,绿植层层叠叠。湿地连片,水域成潭,芦花摇曳,雾似轻烟。极目远眺,主河道隐约可见,流水忽隐忽现,对面的山脉蜿蜒起伏。此刻,黄河于我,又增添了些许神秘,曾经在不同地方见过黄河的情景,一一浮现在脑海。

⑤我曾参观过龙羊峡水库。站在盘龙卧虎般的大坝之巅,见万山绵延,黄河高唱生命的长歌,带着豪情与灵气而来。深邃的峡谷中,水流平缓向前,水库幽深平静,水天一色,一碧万顷。山峦倒映水中,一湖碎玉,好一个蔚为壮观的景象!一只苍鹰俯冲下来,见我招手,回旋一周,又振翅飞向天际。

⑥我曾站在贵德黄河大桥,看清亮的河水白练般缓缓流淌,粼粼波光令人心旷神怡,产生“这会是黄河吗”的疑问。带着“天下黄河贵德清”的感叹,步入岸边林中的农家小院,品尝鲜美的黄河鲤鱼。

⑦我曾登临兰州五泉山眺望黄河。眼前的河像一条巨大的金色游龙,把一座城市分成两半。兰州因黄河穿城而过有了“金城”的美誉,因黄河而充满活力。车辆、行人、树木都随黄河的流淌欢腾。我多次到过壶口瀑布,看波涛倾泻的磅礴气势,听震耳欲聋的轰鸣声响,感受大自然的伟大力量……

⑧尽管沿黄公路上车辆很少,我们的车仍然缓缓行驶。走着、看着、说着,不知不觉间,发现路两边有连片的水塘。左边的水塘,多是鱼塘;右边的水塘,多是荷塘。天下起雨来,雨滴打在鱼塘里,像无数鱼儿在跳。雨滴打在荷塘里,在高高低低的荷叶上溅起水花。水花聚在荷叶上,如珍珠般透亮,又旋转着落在水面上。时值晚秋,荷塘不见荷花,荷叶半绿半黄,没有了夏日那般“接天莲叶无穷碧”的气象,却有了“独领风骚在此秋”的景致。从司机口中获知,我们已进入合阳。他还说黄河鲤鱼肉质鲜美,营养丰富;黄河九眼莲胖而洁白,藕断丝不连,清脆又香甜。听得我止不住笑。

⑨边走边聊,我进一步了解到,韩城的葡萄、合阳的西瓜、大荔的冬枣都经过黄河水的滋养。拐过一个弯,车右边不再是荷塘,变成一道高高的漫长的黄土塬。塬畔,玉米秆在风雨中摇曳。路边,出现一条石砌的河堤,像长长的画屏向前铺展。司机说:“这就到了渭北早塬,塬上是百万亩厚层黄土地。这条河叫引灌渠,堪称人工天河,,将贫瘠的早塬变成了良田,惠泽塬上百姓。”

⑩我想近距离看看黄河,让车子拐下了沿黄公路。

车行三四里,路与河堤连接,视线被芦苇遮掩,要更近距离观看黄河,必须步行。下得车来,雨小了一些,风却很大,人像要被伞带起来,但我还是想走近河流,哪怕看上一眼也行。

内堤的斜坡用不规则的青石块砌筑,用密密麻麻的钢丝网连为一体。这样加固河堤的方式我还是第一次见,惊讶中又有震撼。河堤与水道之间仍是鱼塘,鱼塘之间有宽窄不均的埂通往水道。河堤、斜坡、塘埂被没膝的荒草覆盖。我沿着被人踩倒的草丛,小心前行。靠近水道,芦苇、残荷密集,或倒伏,或直立。紧靠水道,有一处高出水面、约两三间房大的石砌平坝,平坝上搭着厚实的帐篷,旁边水中漂浮数片竹排,竹排前漂浮着养殖用的网笼,网笼中的螃蟹在翻腾。

惊奇间,有人走出帐篷。我问:“这里还能养螃蟹?”“能呀,怎么不能?你不知道黄河大闸蟹?”我略觉羞愧,只知道阳澄湖大闸蟹,不晓得还有黄河大闸蟹。我说:“我是来看黄河的,走时我们买一些,回去尝尝鲜。”他说:“没问题。我选一些,便宜给你,回去了帮忙做做宣传。”

站在平坝一角眺望黄河,水面宽阔,水流平缓。雨落在河里,让翻滚着细浪的水流更显灵动。透过雨帘,可见对面河岸弯弯曲曲,河岸后面是绵延起伏的山脉。我的目光沿黄河的走向来回眺望,河道、水塘、草色、山影融为一体,壮阔而和谐。好一幅浓墨重彩的山水画!我不禁感慨,这条河,养育了多少中华儿女,怎能不让人心怀敬意?

(选自《陕西日报》2024.11.21有删减)

19.下列对文章内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.作者此次由韩城返回西安,选择走沿黄公路,想借此近距离感受黄河的魅力。

B.作者在不同地方见过黄河,如在龙羊峡水库见黄河带着豪情与灵气而来,在贵德黄河大桥看清亮的河水白练般流淌,在兰州五泉山眺望黄河像一条巨大的金色游龙。

C.文中提到黄河鲤鱼肉质鲜美,营养丰富;黄河九眼莲胖而洁白,藕断丝不连,清脆又香甜,这是作者在韩城听司机介绍得知的。

D.作者站在平坝一角眺望黄河,看到水面宽阔,水流平缓,雨落在河里让水流更显灵动,河道、水塘、草色、山影融为一体,画面壮阔而和谐。

20.请结合语境,回答括号内的问题。

(1)湿地连片,水域成潭,芦花摇曳,雾似轻烟。极目远眺,主河道隐约可见,流水忽隐忽现,对面的山脉蜿蜒起伏。(从句式特点的角度赏析句子)

(2)时值晚秋,荷塘不见荷花,荷叶半绿半黄,没有了夏日那般“接天莲叶无穷碧”的气象,却有了“独领风骚在此秋”的景致。(从修辞的角度赏析句子)

21.司机老王在文中多次出现,在作者“遇见大河”的过程中,他扮演着怎样的角色?起到怎样的作用?请简要分析。

22.语文老师准备将本文作为八年级课文《壶口瀑布》的补充阅读,请你分析这样安排的合理性。

六、作文

23.阅读下面的文字,按要求作文。

如果科技的神秘力量赋予我们穿梭时空的特权,你最渴望回到哪一段被岁月尘封的时光?请以“梦回_____________”为题,写一篇文章。可写实,可想象。文体不限,诗歌除外。

要求:①请将作文题目补充完整;

②作文内容积极向上;

③字数不少于600字;

④不得出现真实的人名、校名或地名。

参考答案

1. mò jìn 抉 缅 2.D 3.修改后的句子:通过智能终端,传统文化在潜移默化中完成现代转型,堪称一场“名副其实”的文化革新。(或:智能终端,让传统文化在潜移默化中完成现代转型,堪称一场“名副其实”的文化革新。) 4.⑤黄发垂髫,并怡然自乐;⑥安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜;⑦可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒;⑧零落成泥碾作尘,只有香如故。

5.声音相应和、和谐协调。 6. 朱自清 示例一:《关雎》的押韵方式灵活多样,韵脚和谐优美。如“关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑”,“鸠”“洲”“逑”押韵,押“ou”韵,使得诗句读起来朗朗上口,韵律感十足。再如“参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之”,“流”“求”押韵,押“iu”韵,音韵和谐,富有音乐美。诗歌通过这种押韵规律,营造出一种和谐、流畅的韵律之美,让读者在诵读过程中感受到节奏的舒缓与和谐,仿佛能置身于一种美好的情境之中,体现了“和”的审美追求。示例二:叠字运用方面,“关关”摹拟水鸟的和鸣声,生动形象,不仅营造出一种和谐美妙的氛围,还与“和”的意境相契合;叠字的运用增强了诗歌的节奏感和韵律美,也使情感表达更加细腻,体现出一种和谐的美感。示例三:章节结构上,全诗采用重章叠句的形式,反复咏唱,通过不断重复的句式和相似的内容,逐步递进地展现了男子对女子的情感变化,情感上不断深化,既保持了诗歌形式上的和谐统一,又使诗歌的内涵更加丰富,充分展现了“和”的审美追求。(任选一个方面即可) 负荆请罪 冬妮娅

朱赫来 示例一:朝夕相对一班亲,和谐共处同学情。

示例二:和为贵,心相连;校园美,共团圆。

示例三:以和为贵手拉手,共建和谐心连心。 7.示例一:意境:海报营造出一种人与自然和谐共生的美好意境,象征着自然环境的纯净与美好。而“养成节电习惯,减少烟尘排放”的标语,暗示着人类以谦逊、友善的态度与自然相处,主动减少对自然的破坏。这与中国传统文化中“和”的理念高度契合。

示例二:构图:中间的太极图,体现中国传统“阴阳调和”理念,代表自然生态平衡、和谐共生,与环保主题呼应,传达对生态和谐的追求,契合“人与自然和谐相处”。

示例三:主题:海报主题“养成节电习惯,减少烟尘排放,共建美丽中国”鲜明地体现了“和”的理念。“适度使用空调,及时关闭电源,抵制露天烧烤,少放烟花爆竹”告诉我们与自然携手共进,共同营造一个美丽、和谐的国家,这正是“和”文化中团结协作、共同发展精神的生动实践。

示例四:生态平衡:“和”在生态层面意味着人与自然的平衡与和谐。海报中倡导的节电和减少烟尘排放行为,“适度使用空调,及时关闭电源,抵制露天烧烤,少放烟花爆竹”的具体做法,对于维护生态平衡、保护生态系统的稳定至关重要。也是中国传统文化中“和”理念在当代环保实践中的具体落实。

8.C 9.示例一:我认为合适。图中诗人目送友人远去,独自怅惘,符合诗歌中第三句所言诗人酒醒后友人已远去。

示例二:我认为不合适。图中只有诗人目送友人离开的场景,且没有诗歌中出现的意象红叶青山等,不全面。

10.A 11.D 12.BC 13.(1) (他)外表卑恭和顺,(看上去)好像是一个无能之辈,然而他的雕刻技艺高巧,可说是巧夺天工。

(2)三山街得到仲谦的雕刻而获利的有几十人,然而(可是)仲谦自己却依然很贫穷。 14.甲文侧重于客观地描摹介绍核舟的“奇巧”,甲文中写核舟“长不盈寸,高可二黍许”,却刻有许多人、物和文字,所刻人物富有动态,于细微处毫不马虎,从而突出王叔远雕刻技艺之精湛;乙文则更侧重于表现雕刻艺人的性情品格,如文中写周围人从濮仲谦身上获利,而他毫不在意,仍然安贫若素,他人威胁利诱都不能获得他的刻品,坚守初心,淡泊自守。

15.D 16.材料二可能出自《科普中国》微信公众号。因为该材料用通俗易懂的语言介绍了莲藕纤维在医学领域的应用和研究进展,符合《科普中国》微信公众号的宗旨和定位。

材料三可能出自《科学家》杂志。因为该材料内容专业、深入,属于学术性报道,符合《科学家》杂志的报道风格和范围。 17.运用了列数字和作比较的说明方法。通过具体的数字“10-15MPa”“4-12MPa”“20%”科学准确地说明了藕纤维的压缩强度、人类松质骨的压缩强度以及藕纤维的拉伸延展性;将藕纤维的压缩强度与人类松质骨的压缩强度进行比较,突出强调了藕纤维与人类松质骨力学适配的特点。 18.材料二在开头提到《哪吒2》“重塑肉身”的情节,是为了引出下文对莲藕纤维在医学领域应用的介绍,增加文章的趣味性和吸引力,激发读者的阅读兴趣;而材料三在结尾提到该情节,则是为了让公众对莲藕的医学应用产生兴趣,凸显研究的创新性和文化共鸣,加深读者对莲藕纤维医学应用的理解和记忆。

19.C 20.(1)①前半部分采用四组主谓短句“湿地连片,水域成潭,芦花摇曳,雾似轻烟”直接描绘景象。②后半部分以“极目远眺”统领,用三个格式一致的分句从视觉角度递进展现空间纵深感。③全句长短交替,骈散结合,既有工整的韵律美,又不失自然的流动感,将景色的静谧与壮阔完美呈现。

(2)示例1:这句话运用了引用(用典)的修辞手法。引用“接天莲叶无穷碧”的名句,唤起读者对夏日荷塘壮阔景象的联想,“独领风骚在此秋”赋予秋日残荷以昂扬的生命力,凸显其超越季节局限的审美价值。

示例2:这句话运用了对比的修辞手法,将夏日荷塘的繁盛(无穷碧)与秋日荷塘的萧瑟(半绿半黄)进行对比,突出季节更替下荷塘景致的独特韵味。“没有了……却有了……”的转折句式强化了对比效果,强调秋日荷塘虽无盛夏生机,却另有一番风骨。

示例3:这句话运用了拟人的修辞手法,“独领风骚”,将荷叶人格化,赞美其在凋零中依然保持风骨与气度,深化了晚秋荷塘景色的意境美。 21.①老王是作者的引路人。他热情豪放,主动提出放慢车速,为作者介绍沿黄公路的美景,让作者能够更细致地欣赏黄河沿岸的自然风光。②老王是黄河文化的传播者。他向作者介绍黄河沿岸的物产以及“人工天河”引灌渠,让作者更加深入地了解到黄河不仅是一条自然之河,更是一条滋养生命的母亲河。③老王是黄河沿岸人民的代表。老王在介绍黄河时的热情和自豪正是黄河沿岸人民对黄河情感的体现,展现了人民对黄河的深厚感情。 22.①《壶口瀑布》主要从自然景观的角度展现黄河的力量以及所蕴含的精神,而《遇见大河》则通过黄河沿岸的风土人情、特色物产以及“人工天河”等人文景观,展现了黄河对中华文明的滋养和贡献。将二者结合阅读,可以让学生从自然与人文两个维度了解黄河,拓展对黄河文化内涵的认知。②从阅读的层次来看,《壶口瀑布》是对黄河某一点(壶口瀑布)的深度描写,适合初步激发学生对黄河的兴趣和情感;而《遇见大河》则是对黄河沿岸的介绍,适合在学生对黄河有了初步印象后,进一步拓展视野,深化对黄河的理解。这种由点到面、由表及里的阅读安排,符合学生的认知规律,有助于提升阅读效果。

23.例文:

梦回三国

静谧的夜晚,月光如水洒在窗前。我手捧一本《三国演义》,沉浸在那波澜壮阔的历史画卷中。不知不觉间,一阵天旋地转,当我再次睁开眼,竟置身于一片硝烟弥漫的战场。

四周喊杀声震耳欲聋,战旗在风中猎猎作响。我定睛一看,只见蜀军阵营中,一杆“蜀”字大旗迎风招展,旗下一位身披鹤氅、头戴纶巾的智者正摇着羽扇,神色从容地指挥着战斗,那不正是诸葛亮吗?

此刻,魏军如潮水般涌来,气势汹汹。蜀军虽人数较少,但在诸葛亮的巧妙调度下,阵型严整,毫不畏惧。突然,魏军阵营中冲出一员猛将,手持大刀,横冲直撞,所到之处,蜀军纷纷避让。我心中一紧,正为蜀军担忧时,只见蜀军中闪出一将,挺枪跃马,与那魏将战在一起。刀枪相交,火花四溅,两人杀得难解难分。诸葛亮见状,微微一笑,轻轻挥动羽扇,顿时,蜀军两侧涌出两队弓箭手,万箭齐发,如蝗虫般向魏军射去。魏军顿时大乱,纷纷抱头鼠窜。

战斗结束后,我有幸来到诸葛亮帐中。只见他端坐在案前,灯光映照着他那消瘦却坚毅的脸庞。我鼓起勇气,向他请教治国安邦之道。诸葛亮目光深邃,缓缓说道:“治国之道,在于用人。用人得当,则国家兴盛;用人失当,则国家衰败。要知人善任,赏罚分明,让贤能之人各展其才。”我听得入神,不禁对他的智慧和谋略钦佩不已。

随后,诸葛亮又与我谈起了天下大势。他分析魏、蜀、吴三国的局势,言辞恳切,见解独到。他一生为兴复汉室,鞠躬尽瘁,死而后已,这种忠诚和担当让我深受感动。

然而,时光匆匆,一阵狂风刮过,眼前的景象渐渐模糊。我拼命挣扎,想要留住这难得的时刻,却终究无能为力。当我再次回过神来,发现自己仍坐在窗前,手中的《三国演义》还停留在原来的页面。

梦回三国,虽只是一场虚幻,但诸葛亮的风采却深深烙印在我心中。他让我明白,无论身处何种境地,都要有远大的理想和坚定的信念,更要凭借智慧和勇气去追求目标,为国家和社会贡献自己的力量。

同课章节目录