1.1 菱形的性质与判定(第3课时)教学设计(表格式)北师大版数学九年级上册

文档属性

| 名称 | 1.1 菱形的性质与判定(第3课时)教学设计(表格式)北师大版数学九年级上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 145.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-22 21:17:15 | ||

图片预览

文档简介

1 菱形的性质与判定

课题 第3课时 菱形的性质与判定的综合应用 授课类型 新授课

授课人

教学内容 课本P8-9

教学目标 1.能灵活运用菱形的性质定理及判定定理解决一些相关问题,并掌握菱形面积的求法。 2.经历菱形性质定理及判定定理的应用过程,体会数形结合、转化等思想方法。 3.在学习过程中通过小组合作交流,培养学生的合作交流能力与数学表达能力。

教学重难点 重点:掌握菱形的性质与判定定理,以及面积计算方法。 难点:灵活运用数学知识解决实际问题,增强运用意识。

教学准备 多媒体课件。

教与学互动设计(教学过程) 设计意图

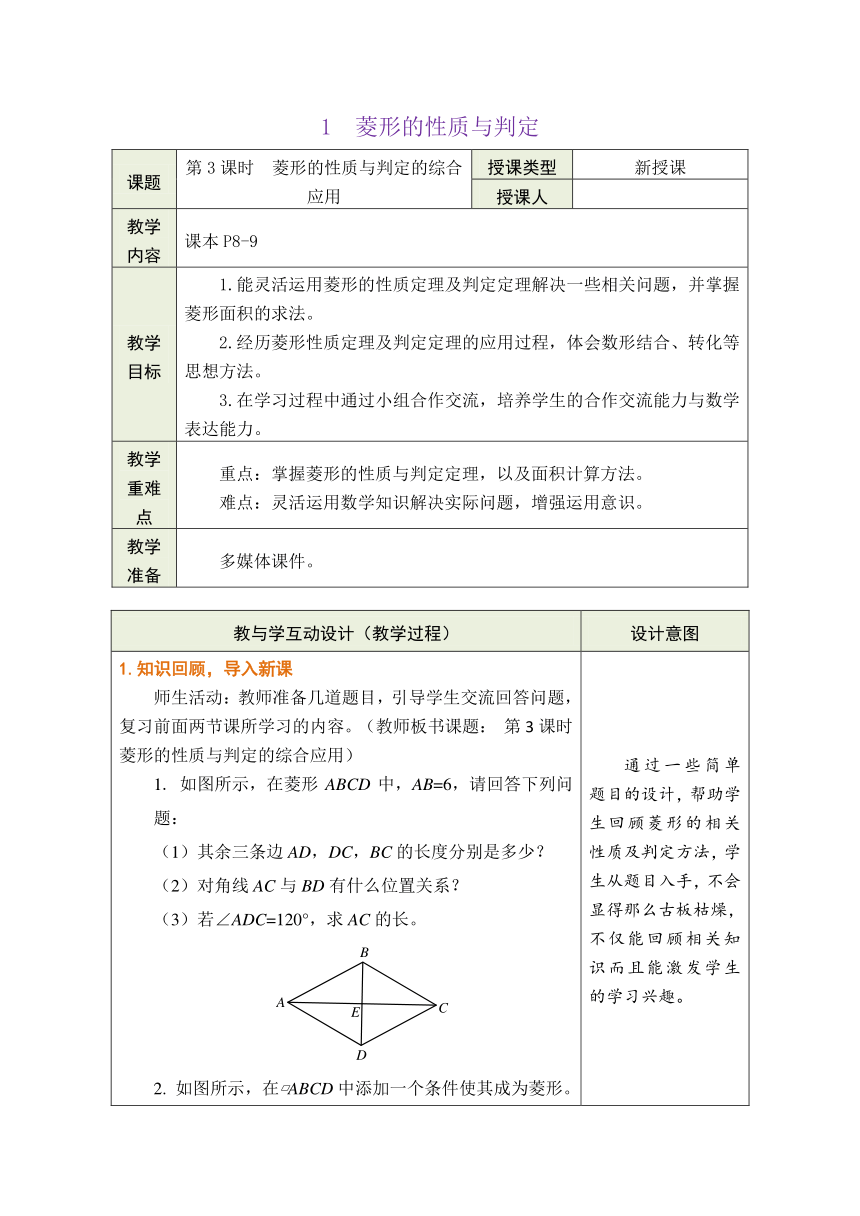

1.知识回顾,导入新课 师生活动:教师准备几道题目,引导学生交流回答问题,复习前面两节课所学习的内容。(教师板书课题: 第3课时 菱形的性质与判定的综合应用) 1. 如图所示,在菱形ABCD中,AB=6,请回答下列问题: (1)其余三条边AD,DC,BC的长度分别是多少? (2)对角线AC与BD有什么位置关系? (3)若∠ADC=120°,求AC的长。 2. 如图所示,在 ABCD中添加一个条件使其成为菱形。 添加方式1: 。 添加方式2: 。 通过一些简单题目的设计,帮助学生回顾菱形的相关性质及判定方法,学生从题目入手,不会显得那么古板枯燥,不仅能回顾相关知识而且能激发学生的学习兴趣。

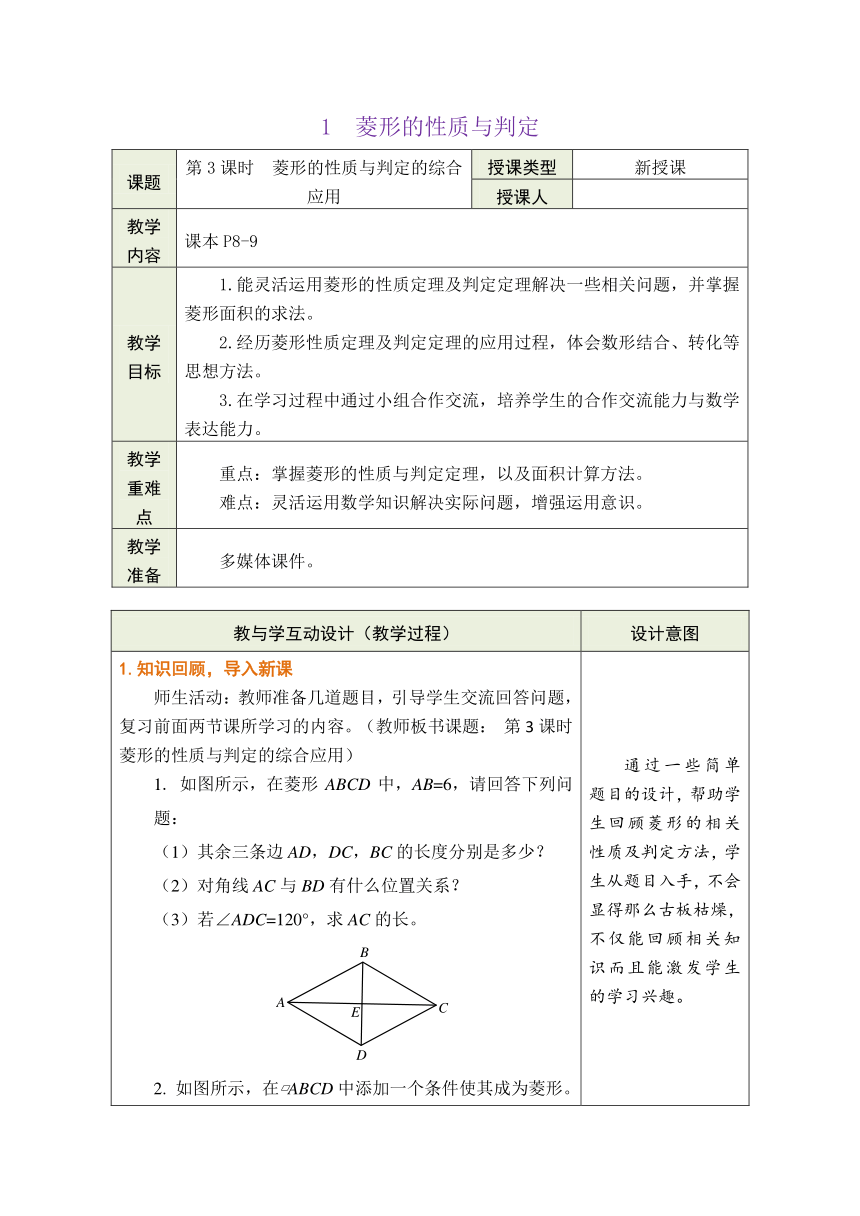

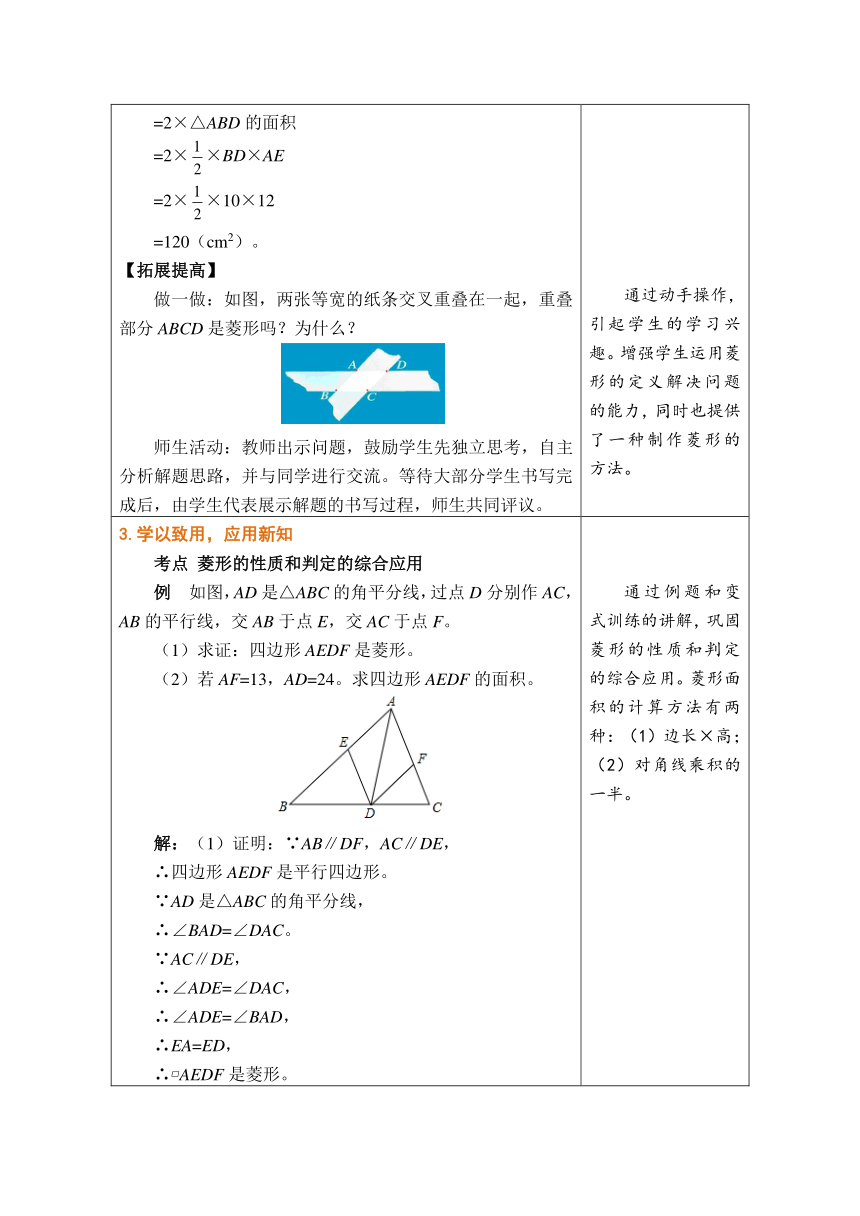

2.实践探究,学习新知 【教材例题】 例3 如图,四边形ABCD是边长为13 cm的菱形,其中对角线BD长为10 cm。求: (1)对角线AC的长度; (2)菱形ABCD的面积。 教师活动:操作投影仪。组织学生演练,巡视,等待大部分学生练习做完之后,再请两位学生上台演示,交流。 学生活动:课堂演练,相互讨论,解决演练题的问题。 解:(1)∵四边形ABCD是菱形,AC与BD相交于点E, ∴∠AED=90°(菱形的对角线互相垂直), DE=BD=×10=5(cm)(菱形的对角线互相平分), ∴在Rt△ADE中,由勾股定理可得 ∴AE===12(cm)。 ∴AC=2AE=2×12=24(cm)(菱形的对角线互相平分)。 (2)菱形ABCD的面积 =△ABD的面积+△CBD的面积 =2×△ABD的面积 =2××BD×AE =2××10×12 =120(cm2)。 【拓展提高】 做一做:如图,两张等宽的纸条交叉重叠在一起,重叠部分ABCD是菱形吗?为什么? 师生活动:教师出示问题,鼓励学生先独立思考,自主分析解题思路,并与同学进行交流。等待大部分学生书写完成后,由学生代表展示解题的书写过程,师生共同评议。 对知识进行巩练习,使学生对知队加深理解,便于教师及时了解学生对本节课内容的掌握情况。培养学生应用所学知识解决问题的能力。 通过动手操作,引起学生的学习兴趣。增强学生运用菱形的定义解决问题的能力,同时也提供了一种制作菱形的方法。

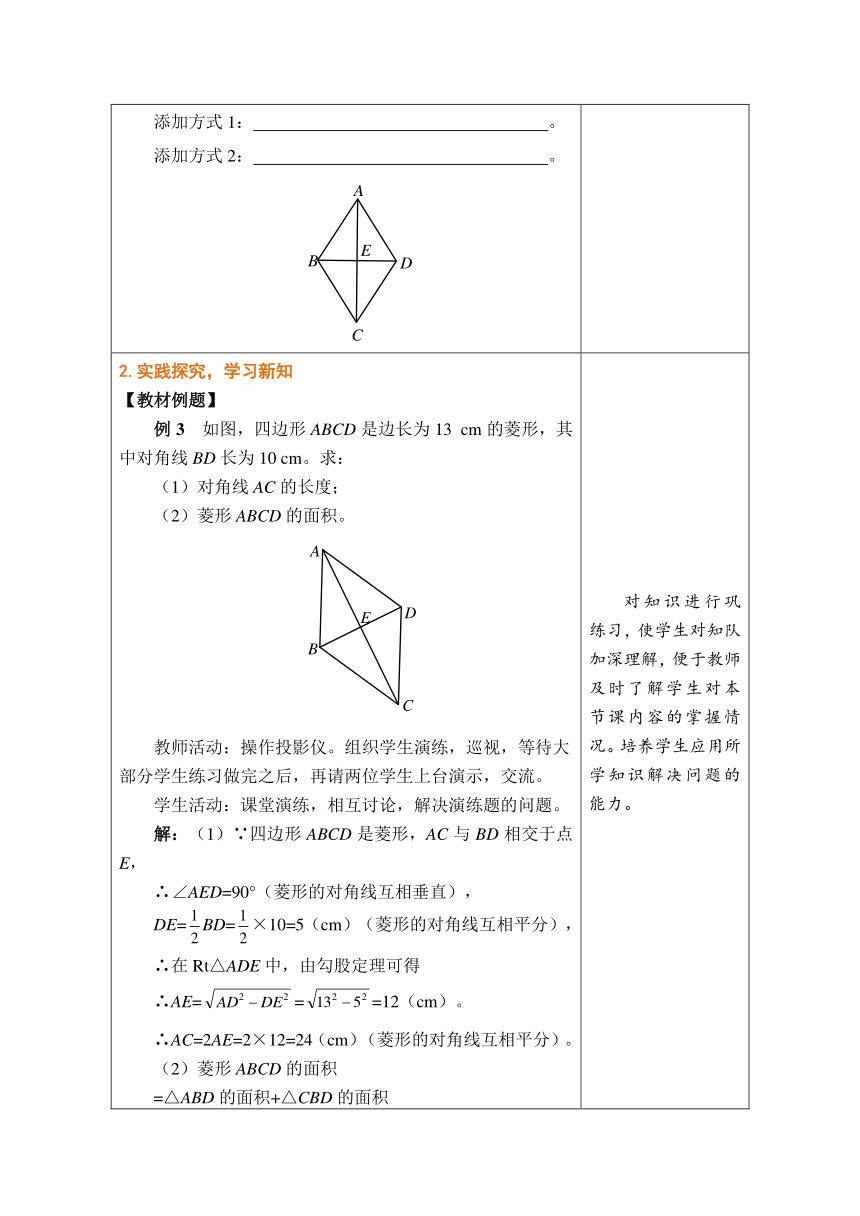

3.学以致用,应用新知 考点 菱形的性质和判定的综合应用 例 如图,AD是△ABC的角平分线,过点D分别作AC,AB的平行线,交AB于点E,交AC于点F。 (1)求证:四边形AEDF是菱形。 (2)若AF=13,AD=24。求四边形AEDF的面积。 解:(1)证明:∵AB∥DF,AC∥DE, ∴四边形AEDF是平行四边形。 ∵AD是△ABC的角平分线, ∴∠BAD=∠DAC。 ∵AC∥DE, ∴∠ADE=∠DAC, ∴∠ADE=∠BAD, ∴EA=ED, ∴ AEDF是菱形。 (2)如图,连接EF交AD于点O。 ∵四边形AEDF是菱形, ∴EF=2FO, ∴AO=AD=12。 ∵AD⊥EF, 在Rt△AOF中,由勾股定理得 OF===5。 ∴EF=2OE=2×5=10, ∴四边形AEDF的面积=AD×EF=×24×10=120。 变式训练 如图,菱形ABCD中,BC=5,对角线AC的长为8,DE⊥AB,则DE的长为( ) A. 5 B. 6 C. 9.6 D. 4.8 答案:D 通过例题和变式训练的讲解,巩固菱形的性质和判定的综合应用。菱形面积的计算方法有两种:(1)边长×高;(2)对角线乘积的一半。

4.随堂训练,巩固新知 1. 已知菱形的面积为24 cm2,一条对角线长为6 cm,则这个菱形的边长是( ) A. 8 cm B. 5 cm C. 10 cm D. 4.8 cm 答案:B 2. 如图,四边形ABCD是菱形,对角线AC和BD相交于点O,AC=4 cm,BD=8 cm,则这个菱形的面积是_________cm2。 答案:16 3. 如图,菱形ABCD的对角线相交于点O,AC=6 cm,BD=8 cm,则菱形的高AE为________cm。 答案:4.8 4. 已知:如图,在Rt△ABC中,D,E分别是AB,AC的中点,BE=2DE,延长DE到点F,使得EF=BE,连接CF。 (1)求证:四边形BCFE是菱形; (2)若CE=4,∠BCF=120°,求菱形BCFE的面积。 解:(1)证明:∵D,E分别是AB,AC的中点, ∴DE∥BC,且2DE=BC。 又∵BE=2DE,EF=BE, ∴EF=BC,EF∥BC。 ∴四边形BCFE是平行四边形。 又∵EF=BE, ∴ BCFE是菱形。 (2)∵∠BCF=120°, ∴∠EBC=60°, ∴△EBC是等边三角形, ∴菱形的边长为4,高为2, ∴菱形的面积为4×2=8。 为学生提供自我检测的机会,教师针对学生的学习情况,及时调整授课,查缺补漏。

5.课堂小结,自我完善 菱形是特殊的平行四边形,所以平行四边形的面积公式同样适用于菱形,即“底×高”,要注意底与高必须是相互对应的。另外由于菱形的特殊性,它的面积等于其两条对角线长的乘积的一半。 通过小结,使学生梳理本节课所学内容,掌握本节课的核心内容。

6.布置作业 课本P7习题1.2中的T1、T2、T3。 课后练习巩固,让所学知识得以运用,提高计算能力和做题效率。

板书设计 第3课时 菱形的性质与判定的综合应用 一、菱形的性质 二、菱形的判定 三、菱形的面积公式 1.菱形面积=底×高 2.菱形面积=两条对角线长的乘积的一半 提纲掣领,重点突出。

教后反思 1.重视课本提供资源,有效进行合理整合 教材都是相关专家经过深思熟虑才编写出来的,教师在使用教材时,一定要深入钻研教材的每一个题目、每一句话,不要轻易舍弃,同时也要重视学情,根据实际情况对教材进行合理搭配,比如在本节课中对典型例题进行了变式训练,这其实是把课后习题提前到这一位置,并通过有效追问把本节课学生不易掌握的菱形面积的求法不失时机地进行了夯实,起到了较好的效果。 2.让每一个学生都能有所收获 本节课是菱形的第3课时,学生的学习差异是非常大的,有些学生不用教师讲解本节课已经掌握差不多了,还有一些学生在前两节课的学习中就积累了很多的问题,本节课要提升就会出现很多的困难,如何解决这一难题呢?在实际教学中要注意分层教学,教学设计中可以放一部分比较基础的题目和稍微有些难度的题目,方便有问题的学生能够找出前两节课中出现的问题,没有问题的学生能够得到提升。 3.规范答题,重视学生的反思过程 学生对于几何题的规范答题是在课堂上需要重点强调的,这也是培养学生严谨细致的数学素养的一个手段,同时在教学中应注意学生解题的反思过程,例如由例题及变式训练完成反思过程后,学生的思维得到了升华,同时对于同类题目的突破方式有了初步的框架,对于以后的学习起到促进作用。 反思,更进一步提升。

课题 第3课时 菱形的性质与判定的综合应用 授课类型 新授课

授课人

教学内容 课本P8-9

教学目标 1.能灵活运用菱形的性质定理及判定定理解决一些相关问题,并掌握菱形面积的求法。 2.经历菱形性质定理及判定定理的应用过程,体会数形结合、转化等思想方法。 3.在学习过程中通过小组合作交流,培养学生的合作交流能力与数学表达能力。

教学重难点 重点:掌握菱形的性质与判定定理,以及面积计算方法。 难点:灵活运用数学知识解决实际问题,增强运用意识。

教学准备 多媒体课件。

教与学互动设计(教学过程) 设计意图

1.知识回顾,导入新课 师生活动:教师准备几道题目,引导学生交流回答问题,复习前面两节课所学习的内容。(教师板书课题: 第3课时 菱形的性质与判定的综合应用) 1. 如图所示,在菱形ABCD中,AB=6,请回答下列问题: (1)其余三条边AD,DC,BC的长度分别是多少? (2)对角线AC与BD有什么位置关系? (3)若∠ADC=120°,求AC的长。 2. 如图所示,在 ABCD中添加一个条件使其成为菱形。 添加方式1: 。 添加方式2: 。 通过一些简单题目的设计,帮助学生回顾菱形的相关性质及判定方法,学生从题目入手,不会显得那么古板枯燥,不仅能回顾相关知识而且能激发学生的学习兴趣。

2.实践探究,学习新知 【教材例题】 例3 如图,四边形ABCD是边长为13 cm的菱形,其中对角线BD长为10 cm。求: (1)对角线AC的长度; (2)菱形ABCD的面积。 教师活动:操作投影仪。组织学生演练,巡视,等待大部分学生练习做完之后,再请两位学生上台演示,交流。 学生活动:课堂演练,相互讨论,解决演练题的问题。 解:(1)∵四边形ABCD是菱形,AC与BD相交于点E, ∴∠AED=90°(菱形的对角线互相垂直), DE=BD=×10=5(cm)(菱形的对角线互相平分), ∴在Rt△ADE中,由勾股定理可得 ∴AE===12(cm)。 ∴AC=2AE=2×12=24(cm)(菱形的对角线互相平分)。 (2)菱形ABCD的面积 =△ABD的面积+△CBD的面积 =2×△ABD的面积 =2××BD×AE =2××10×12 =120(cm2)。 【拓展提高】 做一做:如图,两张等宽的纸条交叉重叠在一起,重叠部分ABCD是菱形吗?为什么? 师生活动:教师出示问题,鼓励学生先独立思考,自主分析解题思路,并与同学进行交流。等待大部分学生书写完成后,由学生代表展示解题的书写过程,师生共同评议。 对知识进行巩练习,使学生对知队加深理解,便于教师及时了解学生对本节课内容的掌握情况。培养学生应用所学知识解决问题的能力。 通过动手操作,引起学生的学习兴趣。增强学生运用菱形的定义解决问题的能力,同时也提供了一种制作菱形的方法。

3.学以致用,应用新知 考点 菱形的性质和判定的综合应用 例 如图,AD是△ABC的角平分线,过点D分别作AC,AB的平行线,交AB于点E,交AC于点F。 (1)求证:四边形AEDF是菱形。 (2)若AF=13,AD=24。求四边形AEDF的面积。 解:(1)证明:∵AB∥DF,AC∥DE, ∴四边形AEDF是平行四边形。 ∵AD是△ABC的角平分线, ∴∠BAD=∠DAC。 ∵AC∥DE, ∴∠ADE=∠DAC, ∴∠ADE=∠BAD, ∴EA=ED, ∴ AEDF是菱形。 (2)如图,连接EF交AD于点O。 ∵四边形AEDF是菱形, ∴EF=2FO, ∴AO=AD=12。 ∵AD⊥EF, 在Rt△AOF中,由勾股定理得 OF===5。 ∴EF=2OE=2×5=10, ∴四边形AEDF的面积=AD×EF=×24×10=120。 变式训练 如图,菱形ABCD中,BC=5,对角线AC的长为8,DE⊥AB,则DE的长为( ) A. 5 B. 6 C. 9.6 D. 4.8 答案:D 通过例题和变式训练的讲解,巩固菱形的性质和判定的综合应用。菱形面积的计算方法有两种:(1)边长×高;(2)对角线乘积的一半。

4.随堂训练,巩固新知 1. 已知菱形的面积为24 cm2,一条对角线长为6 cm,则这个菱形的边长是( ) A. 8 cm B. 5 cm C. 10 cm D. 4.8 cm 答案:B 2. 如图,四边形ABCD是菱形,对角线AC和BD相交于点O,AC=4 cm,BD=8 cm,则这个菱形的面积是_________cm2。 答案:16 3. 如图,菱形ABCD的对角线相交于点O,AC=6 cm,BD=8 cm,则菱形的高AE为________cm。 答案:4.8 4. 已知:如图,在Rt△ABC中,D,E分别是AB,AC的中点,BE=2DE,延长DE到点F,使得EF=BE,连接CF。 (1)求证:四边形BCFE是菱形; (2)若CE=4,∠BCF=120°,求菱形BCFE的面积。 解:(1)证明:∵D,E分别是AB,AC的中点, ∴DE∥BC,且2DE=BC。 又∵BE=2DE,EF=BE, ∴EF=BC,EF∥BC。 ∴四边形BCFE是平行四边形。 又∵EF=BE, ∴ BCFE是菱形。 (2)∵∠BCF=120°, ∴∠EBC=60°, ∴△EBC是等边三角形, ∴菱形的边长为4,高为2, ∴菱形的面积为4×2=8。 为学生提供自我检测的机会,教师针对学生的学习情况,及时调整授课,查缺补漏。

5.课堂小结,自我完善 菱形是特殊的平行四边形,所以平行四边形的面积公式同样适用于菱形,即“底×高”,要注意底与高必须是相互对应的。另外由于菱形的特殊性,它的面积等于其两条对角线长的乘积的一半。 通过小结,使学生梳理本节课所学内容,掌握本节课的核心内容。

6.布置作业 课本P7习题1.2中的T1、T2、T3。 课后练习巩固,让所学知识得以运用,提高计算能力和做题效率。

板书设计 第3课时 菱形的性质与判定的综合应用 一、菱形的性质 二、菱形的判定 三、菱形的面积公式 1.菱形面积=底×高 2.菱形面积=两条对角线长的乘积的一半 提纲掣领,重点突出。

教后反思 1.重视课本提供资源,有效进行合理整合 教材都是相关专家经过深思熟虑才编写出来的,教师在使用教材时,一定要深入钻研教材的每一个题目、每一句话,不要轻易舍弃,同时也要重视学情,根据实际情况对教材进行合理搭配,比如在本节课中对典型例题进行了变式训练,这其实是把课后习题提前到这一位置,并通过有效追问把本节课学生不易掌握的菱形面积的求法不失时机地进行了夯实,起到了较好的效果。 2.让每一个学生都能有所收获 本节课是菱形的第3课时,学生的学习差异是非常大的,有些学生不用教师讲解本节课已经掌握差不多了,还有一些学生在前两节课的学习中就积累了很多的问题,本节课要提升就会出现很多的困难,如何解决这一难题呢?在实际教学中要注意分层教学,教学设计中可以放一部分比较基础的题目和稍微有些难度的题目,方便有问题的学生能够找出前两节课中出现的问题,没有问题的学生能够得到提升。 3.规范答题,重视学生的反思过程 学生对于几何题的规范答题是在课堂上需要重点强调的,这也是培养学生严谨细致的数学素养的一个手段,同时在教学中应注意学生解题的反思过程,例如由例题及变式训练完成反思过程后,学生的思维得到了升华,同时对于同类题目的突破方式有了初步的框架,对于以后的学习起到促进作用。 反思,更进一步提升。

同课章节目录

- 第一章 特殊平行四边形

- 1 菱形的性质与判定

- 2 矩形的性质与判定

- 3 正方形的性质与判定

- 第二章 一元二次方程

- 1 认识一元二次方程

- 2 用配方法求解一元二次方程

- 3 用公式法求解一元二次方程

- 4 用因式分解法求解一元二次方程

- 5 一元二次方程的根与系数的关系

- 6 应用一元二次方程

- 第三章 概率的进一步认识

- 1 用树状图或表格求概率

- 2 用频率估计概率

- 第四章 图形的相似

- 1 成比例线段

- 2 平行线分线段成比例

- 3 相似多边形

- 4 探索三角形相似的条件

- 5 相似三角形判定定理的证明

- 6 利用相似三角形测高

- 7 相似三角形的性质

- 8 图形的位似

- 第五章 投影与视图

- 1 投影

- 2 视图

- 第六章 反比例函数

- 1 反比例函数

- 2 反比例函数的图象与性质

- 3 反比例函数的应用