4 灯笼 课件(共37张PPT)

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

灯

笼

吴伯萧

十五夜观灯

卢照邻

锦里开芳宴,兰缸艳早年。

缛彩遥分地,繁光远缀天。

接汉疑星落,依楼似月悬。

别有千金笑,来映九枝前。

在电灯尚未出现和普及的时代,灯笼却是人们日常生活的必须品,是生活和情感的纽带,记录着亲情,抒写着繁华,以及对往昔岁月的怀念……

吴伯萧(1906—1982)

原名熙成,笔名山屋、山荪,是我国当代著名文学家和教育家。1906年3月13日出生于山东省莱芜市吴花园村,1938年投奔革命圣地延安,进入中国人民抗日军政

大学学习,是抗战时期伟大的文学家。

他的作品主要收集在《羽书》、

《黑红点》、《北极星》、《忘年》、

《吴伯箫散文集》中。

作者简介

大红灯笼作为一种传统的民间工艺品,至今仍在中华大地流传着。在中华民族悠久的历史中,扮演着不可替代的角色,它象征着中华民族灿烂的文化,是非物质文化遗产的一部分。如今,红灯笼更是风行全国,制作更加精美。

在中国人眼中,红灯笼象征着阖家团圆、事业兴旺、红红火火,象征着幸福、光明、活力、圆满与富贵,所以人人都喜欢。每逢重大节日、良辰喜庆之时,全国许多城镇的街道、商店、公园,甚至一些大型建筑物和私家宅院的门口,都会挂起圆圆的大红灯笼。到了夜晚,一盏盏灯笼点亮,红光四射,显得隆重热烈、喜气洋洋。

资料链接

字词学习

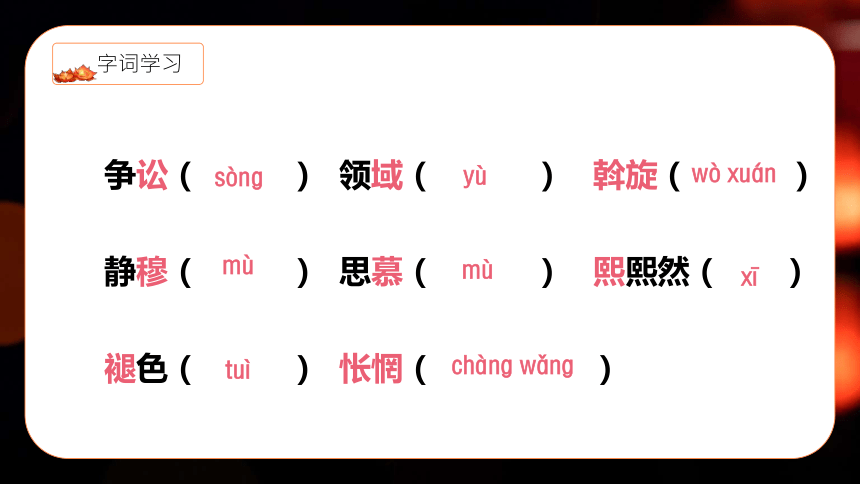

争讼( ) 领域( ) 斡旋( )

静穆( ) 思慕( ) 熙熙然( )

褪色( ) 怅惘( )

sònɡ

mù

mù

yù

chànɡ wǎnɡ

tuì

wò xuán

xī

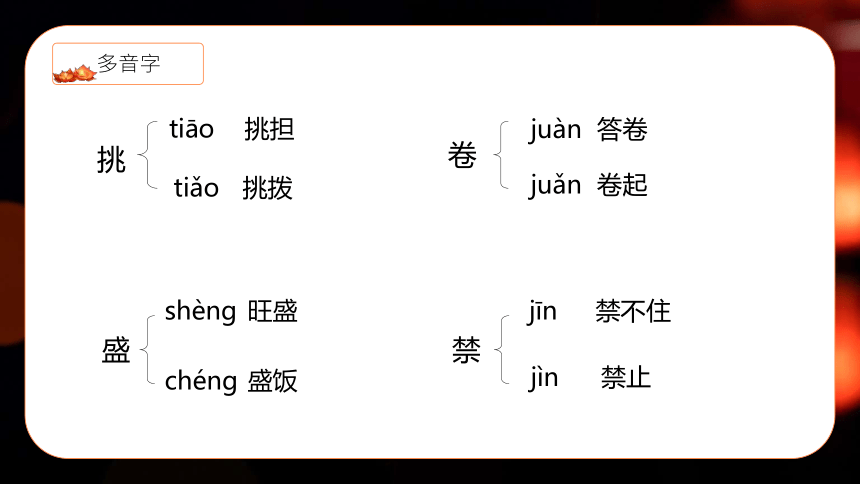

多音字

tiāo

挑担

tiǎo

挑拨

挑

juàn

答卷

juǎn

卷起

卷

shèng

旺盛

chéng

盛饭

盛

jīn

禁不住

jìn

禁止

禁

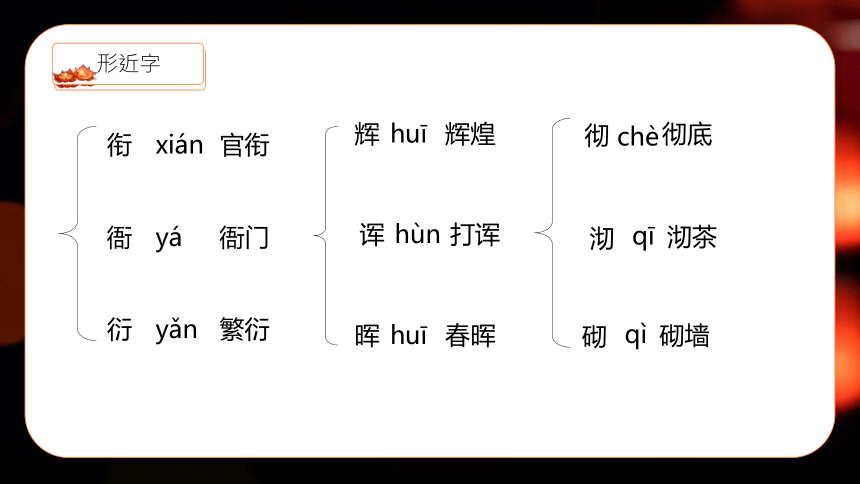

形近字

衔

xián

官衔

衙

yá

衙门

衍

yǎn

繁衍

辉

huī

辉煌

诨

hùn

打诨

晖

huī

春晖

彻

chè

彻底

沏

qī

沏茶

砌

qì

砌墙

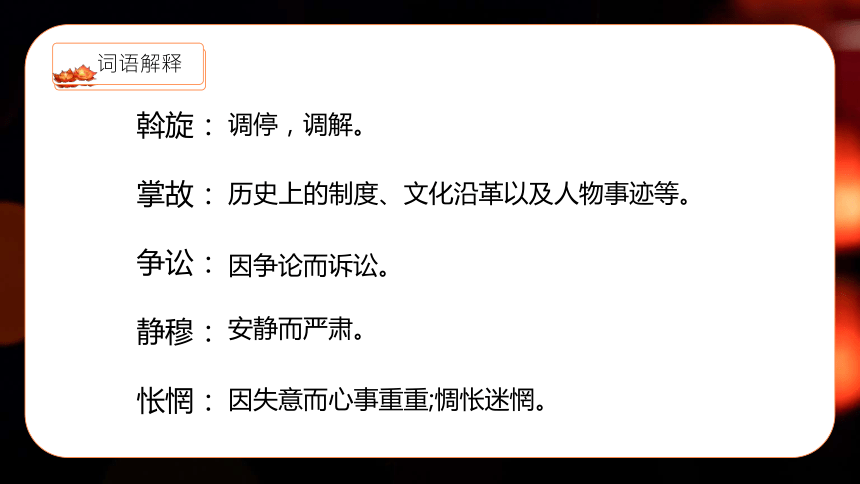

词语解释

斡旋:

掌故:

争讼:

静穆:

怅惘:

调停,调解。

历史上的制度、文化沿革以及人物事迹等。

因争论而诉讼。

安静而严肃。

因失意而心事重重;惆怅迷惘。

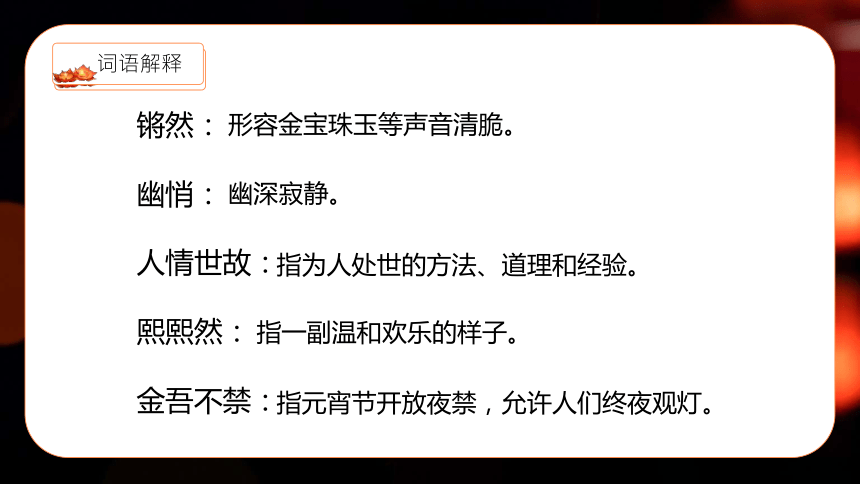

词语解释

锵然:

幽悄:

人情世故:

熙熙然:

金吾不禁:

形容金宝珠玉等声音清脆。

幽深寂静。

指为人处世的方法、道理和经验。

指一副温和欢乐的样子。

指元宵节开放夜禁,允许人们终夜观灯。

整体感知

1.课文以《灯笼》为题,写了与“灯笼”相关的哪些事?

①挑着灯笼接祖父

②接过母亲递给的纱灯上下学

③乡俗还愿时,村口红灯高照

④跟着龙灯跑个半夜,伴着小灯入梦

⑤族姊远嫁,宅第红灯高挂

⑥在纱灯上描红

⑦由宫灯、唱词联想汉献帝

⑧联想到“挑灯看剑的名将”,表达做“灯笼下的马前卒”的誓愿

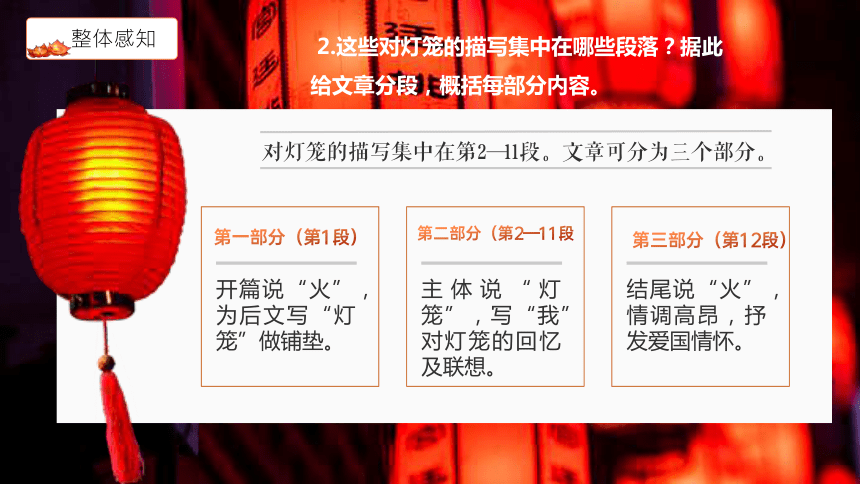

对灯笼的描写集中在第2—11段。文章可分为三个部分。

整体感知

2.这些对灯笼的描写集中在哪些段落?据此给文章分段,概括每部分内容。

第一部分(第1段)

开篇说“火”,为后文写“灯笼”做铺垫。

第二部分(第2—11段

主体说“灯笼”,写“我”对灯笼的回忆及联想。

第三部分(第12段)

结尾说“火”,情调高昂,抒发爱国情怀。

整体感知

3.“灯笼”在课文起怎样的作用?

起线索作用,串联各个材料,所有的叙事都与“灯笼”有关;“灯笼”寄托着作者对故乡和故乡亲人的怀念,引发作者对国家的责任担当意识。

4.作者表达的情感,在全文各段中有怎样的变化?

整体感知

两种感情基调:深情,激情。

对大部分段落描写早年乡村生活,充满深情;到最后延伸到历史人物和历史事件,表达出激情,尤其是最后一句:“数燎原的一把烈火!”表现出最高亢、最激越的感情。

1.找出课文中具有民俗意义的语句,分析“灯笼”所具有的的民俗文化的意义。

细读品析

第1段:大人管制小孩“玩火”,但他们自己“偷偷还要在神龛里点起烛来”。

乡村日常生活

细读品析

第3段:“我”夜晚随大人去迎接进城归来的祖父,祖父“一路数着牵牛织女星谈些进京赶考的掌故——雪夜驰马,荒郊店宿”。

第5、9段:其他如在村里上灯学,“挑了灯笼走去挑了灯笼走回”,以及“用朱红在纱灯上描宋体字”等。

“灯笼”与村民生活不可分离,给人以温暖。

细读品析

第2段:“村边社戏台下想起闹嚷嚷的观众,花生篮,冰糖葫芦;台上的小丑,花脸,《司马懿探山》”。

第6段:“乡俗还愿,唱戏、挂神袍而外,常在村头高挑一挂红灯。仿佛灯柱上还照例有些松柏枝叶做点缀”。

“灯笼”成为乡村艺术的重要构成,成为文化符号。

乡村艺术表演

细读品析

第7段:“金吾不禁的那元宵节张灯结彩,却曾于太平丰年在几处山城小县里凑过热闹:跟了一条龙灯在人海里跑半夜,不觉疲乏是什么,还要去看庆丰酒店的跑马灯,猜源亨油坊出的灯谜”。

第8段:“族姊远嫁,大送大迎,曾听过彻夜的鼓吹,看满街的灯火”。

“灯笼”装点了乡村的节日,带给村民快乐。

乡村年节景象

细读品析

第7段:“唐明皇在东宫结绘彩为高五十尺的灯楼,遍悬珠玉金银而风至锵然的那种盛事太古远了”。

第8段:“《宋史·仪卫志》载,准有打灯笼子亲事官八十人”。

“灯笼”具有深厚的历史文化积淀,成为民族文化的重要组成部分。

历史文化

细读品析

第10段:“‘……好一似扬子江,驾小舟,风狂浪大,浪大风狂’的汉献帝也许有灯笼做伴”。

第11段:“那灯笼上你不希望写的几个斗方大字是霍骠姚,是汉将李广,是唐朝裴公吗?雪夜入蔡,与胡人不敢南下牧马的故事是同日月一样亮起了人的耳目的”。

“灯笼”装点了乡村的节日,带给村民快乐。

乡村年节景象

细读品析

2.结合全文,简析作者喜爱灯笼的原因是什么?

灯笼寄托着祖父、母亲等亲人的慈爱和牵挂,也寄托着作者对亲人的感激之情;

②许多乡情民俗与灯笼结下太多的缘分,给作者留下很多美好的回忆;

③灯笼能为夜行人指路,温暖他人;

④记录、传承着家族历史;

⑤引发作者联想起古代将领挑灯看剑,抗击敌人的情景,激发爱国热情。

合作探究

作者抒写了他关于灯笼的一些记忆来表现灯笼对自己乃至民族的意义,但第九、十自然段却跳出回忆,而去写了想象虚构的事件,作者这样安排有何意义?“哎,壮……”作者为何发出这样的感慨,文本最后一段的意义是什么?请结合材料链接作简要分析。

资料链接

1931年9月18日夜,日本侵略者发动“九一八事变”,炮火不仅震碎了壮丽的祖国河山,也击破无数文士的美好幻想,这其中就包括吴伯萧。然而,国民党政府竟然采取的“不抵抗”政策,这让他十分愤懑,忧心如焚、怒火中烧。骨鲠在喉,不吐不快,于是,他在从事教育工作的同时,坚持业余写作,舒解一腔积郁。

资料链接

他在这一时期的散文,常常回荡着爱国主义的激越旋律。即使在回忆童年生活的篇章里,这一旋律也时常跳跃而出。《灯笼》正是这个时期回忆主题的文章。

虚写追慕古代名将挑灯剑、塞外点兵令胡人不敢南下的业绩,是为后面的直抒胸臆做铺垫,作者借灯笼表达自己浓烈的爱国主义情怀,自回忆中超脱出来,表达悲壮激越的家国情怀,表现出自己要同时代共呼吸的担当精神。

资料链接

作者热烈赞颂古代将军塞外点兵,挑灯看剑,英勇杀敌的气概;他们激发了作者的爱国情怀,作者热切希望冲上前线,奋勇杀敌,打击日寇;同时表达了对时局的担忧和对未来的期望,希望有更强大的力量,有更具凝聚力的精神,团结抗战,打败敌人,保卫好自己的家园。作者的爱国情怀值得肯定,这种情感在我们今天也是不可缺少的。

1.以小见大

文中的“灯笼”是作者早年乡村生活中的微小事物,作者描写的祖父、母亲也是微末之人,记述的事件也都是细碎之事,在细小的事物中作者抒写了自己细微的情感。作者从小处写起,小中见大,由一家一村延及天下,由一时一事延及历史,由个人延及社会。最后所述国家之事、所述壮烈之情,才是作者真正的写作主旨。

写法借鉴

2.双线并行

本文依据标题“灯笼”聚合各种材料,所有细小事件无不与“灯笼”相关,“灯笼”是明线。情感是课文的暗藏线索,作者依据情感线索安排材料次序,恰当地谋篇布局。每一次叙述都联结着情感的表达,作者对大部分段落中描写的早年乡村生活充满深情,延伸到历史人物和历史事件表达激情,文末则表现出最高亢、最激越的感情。

写法借鉴

3.丰富的联想

文章由灯笼想到了祖父、母亲等亲人的慈爱和牵挂;想到了许多乡情民俗;想到灯笼能为夜行人指路,温暖他人;想到灯笼记录、传承着家族历史;想到古代将领挑灯看剑,抗击敌人的情景。联想丰富,内容多样。

写法借鉴

4.爱国的情怀

作者在回忆童年生活的篇章里回荡着爱国主义的激越旋律,催人奋进。作者没有只是沉浸在对美好童年生活的回忆中,也没有单纯追慕古代名将挑灯看剑、塞外点兵令胡人不敢南下的业绩,而是由追忆历史转而表现国难现实,并大声疾呼,表达了爱国的热情。

写法借鉴

《灯笼》这篇散文,回忆了作者与灯笼有关的往事,寄寓着丰富的情感。文章以小见大,融记叙、抒情、描写于一体;语言自然朴素、清新练达,既朴实平易又生动传神,娓娓而谈,侃侃而论,有着无穷的艺术魅力,是我们学写散文的典范。

课堂小结

板书设计

灯笼

小孩子爱火天性

挑灯迎祖父,祖孙情深

接灯上学,母子情切

乡俗还愿,孤客心暖

元宵张灯,乡俗情浓

族姊远嫁,感伤浮沉

朱红描字,迷恋文化

献帝伴灯,岁月沧桑

愿做马前卒,表达宏愿

燎原的火把

首尾呼应

抒发爱国热情

所忆

所感

所思

寄寓淳朴情感

1.下列词语中没有错别字的一项是 ( )

A.点缀 吩咐 人情事故 垂珠联珑

B.霄夜 晃荡 富贵荣华 翠羽流苏

C.领域 皎洁 张灯结采 萧萧斑马

D.燎原 静穆 不甚了然 夜深星阑

【解析】 A项,人情世故;B项,宵夜; C项,张灯结彩。

D

2.将下列句子重新排序,衔接最恰当的一项是( )

①那时自己对人情世故还不懂,好听点说,心还像素丝样纯洁。

②什么争讼吃官司,是不在自己意识领域的。

③记得,做着公正乡绅的祖父,晚年每每被邀去五里遥的城里说事,一去一整天。

④伴着我们的除了李老五的叙家常,便是一把腰刀、一具灯笼。

⑤回家总是很晚的。凑巧若是没有月亮的夜,长工李五和我便须应差去接。

A.②③⑤④① B.①④②③⑤ C.⑤③④①② D.③⑤④①②

D

3.下列句子没有语病的一项是( )

A.经过近二十年的不懈努力,使我国首次海域可燃冰试采成功。

B.能否杜绝餐桌上的浪费,关键在于人们的正确认识和自觉行为。

C.“砥砺奋进的五年”大型成就展,让人流连忘返,引来无数点赞。

D.由于连降大雨,近期到南塔公园散步的人比以前减少了一倍。

【解析】A项,缺主语,应去掉“使”;B项,两面对一面,应删去“能否”; D项,搭配不当,“减少”不能用倍数,可将“一倍”改为“一半”。

C

4.下列句中标点符号使用不规范的一项是( )

A.岁梢寒夜,玩火玩灯,除夕燃滴滴金,放焰火,是孩子群里少有例外的事。

B.尽管大人们怕火火烛烛的危险,要说“玩火黑夜溺炕”那种迹近恐吓的话,但偷偷还要在神龛里点起烛来。

C.挂红灯,自然同盛伏舍茶、腊八施粥一样,有着行好的意思;松柏枝叶的点缀,用意却不甚了然。

D.轿前轿后虽不像“宋史·仪卫志”载,准有打灯笼子亲事官八十人,但辉煌景象已够华贵了。

【解析】D项,引号应改为书名号。

D

5.仿照画线句子,续写两个句子,要求句式基本一致,内容贴切、自然。

人活着不是单靠食物,还要有:春天百花散发的缕缕芳香,夏日碧水带来的阵阵清香,

秋天爽风送来的累累硕果,冬日寒风赠来的皑皑白雪。

灯

笼

吴伯萧

十五夜观灯

卢照邻

锦里开芳宴,兰缸艳早年。

缛彩遥分地,繁光远缀天。

接汉疑星落,依楼似月悬。

别有千金笑,来映九枝前。

在电灯尚未出现和普及的时代,灯笼却是人们日常生活的必须品,是生活和情感的纽带,记录着亲情,抒写着繁华,以及对往昔岁月的怀念……

吴伯萧(1906—1982)

原名熙成,笔名山屋、山荪,是我国当代著名文学家和教育家。1906年3月13日出生于山东省莱芜市吴花园村,1938年投奔革命圣地延安,进入中国人民抗日军政

大学学习,是抗战时期伟大的文学家。

他的作品主要收集在《羽书》、

《黑红点》、《北极星》、《忘年》、

《吴伯箫散文集》中。

作者简介

大红灯笼作为一种传统的民间工艺品,至今仍在中华大地流传着。在中华民族悠久的历史中,扮演着不可替代的角色,它象征着中华民族灿烂的文化,是非物质文化遗产的一部分。如今,红灯笼更是风行全国,制作更加精美。

在中国人眼中,红灯笼象征着阖家团圆、事业兴旺、红红火火,象征着幸福、光明、活力、圆满与富贵,所以人人都喜欢。每逢重大节日、良辰喜庆之时,全国许多城镇的街道、商店、公园,甚至一些大型建筑物和私家宅院的门口,都会挂起圆圆的大红灯笼。到了夜晚,一盏盏灯笼点亮,红光四射,显得隆重热烈、喜气洋洋。

资料链接

字词学习

争讼( ) 领域( ) 斡旋( )

静穆( ) 思慕( ) 熙熙然( )

褪色( ) 怅惘( )

sònɡ

mù

mù

yù

chànɡ wǎnɡ

tuì

wò xuán

xī

多音字

tiāo

挑担

tiǎo

挑拨

挑

juàn

答卷

juǎn

卷起

卷

shèng

旺盛

chéng

盛饭

盛

jīn

禁不住

jìn

禁止

禁

形近字

衔

xián

官衔

衙

yá

衙门

衍

yǎn

繁衍

辉

huī

辉煌

诨

hùn

打诨

晖

huī

春晖

彻

chè

彻底

沏

qī

沏茶

砌

qì

砌墙

词语解释

斡旋:

掌故:

争讼:

静穆:

怅惘:

调停,调解。

历史上的制度、文化沿革以及人物事迹等。

因争论而诉讼。

安静而严肃。

因失意而心事重重;惆怅迷惘。

词语解释

锵然:

幽悄:

人情世故:

熙熙然:

金吾不禁:

形容金宝珠玉等声音清脆。

幽深寂静。

指为人处世的方法、道理和经验。

指一副温和欢乐的样子。

指元宵节开放夜禁,允许人们终夜观灯。

整体感知

1.课文以《灯笼》为题,写了与“灯笼”相关的哪些事?

①挑着灯笼接祖父

②接过母亲递给的纱灯上下学

③乡俗还愿时,村口红灯高照

④跟着龙灯跑个半夜,伴着小灯入梦

⑤族姊远嫁,宅第红灯高挂

⑥在纱灯上描红

⑦由宫灯、唱词联想汉献帝

⑧联想到“挑灯看剑的名将”,表达做“灯笼下的马前卒”的誓愿

对灯笼的描写集中在第2—11段。文章可分为三个部分。

整体感知

2.这些对灯笼的描写集中在哪些段落?据此给文章分段,概括每部分内容。

第一部分(第1段)

开篇说“火”,为后文写“灯笼”做铺垫。

第二部分(第2—11段

主体说“灯笼”,写“我”对灯笼的回忆及联想。

第三部分(第12段)

结尾说“火”,情调高昂,抒发爱国情怀。

整体感知

3.“灯笼”在课文起怎样的作用?

起线索作用,串联各个材料,所有的叙事都与“灯笼”有关;“灯笼”寄托着作者对故乡和故乡亲人的怀念,引发作者对国家的责任担当意识。

4.作者表达的情感,在全文各段中有怎样的变化?

整体感知

两种感情基调:深情,激情。

对大部分段落描写早年乡村生活,充满深情;到最后延伸到历史人物和历史事件,表达出激情,尤其是最后一句:“数燎原的一把烈火!”表现出最高亢、最激越的感情。

1.找出课文中具有民俗意义的语句,分析“灯笼”所具有的的民俗文化的意义。

细读品析

第1段:大人管制小孩“玩火”,但他们自己“偷偷还要在神龛里点起烛来”。

乡村日常生活

细读品析

第3段:“我”夜晚随大人去迎接进城归来的祖父,祖父“一路数着牵牛织女星谈些进京赶考的掌故——雪夜驰马,荒郊店宿”。

第5、9段:其他如在村里上灯学,“挑了灯笼走去挑了灯笼走回”,以及“用朱红在纱灯上描宋体字”等。

“灯笼”与村民生活不可分离,给人以温暖。

细读品析

第2段:“村边社戏台下想起闹嚷嚷的观众,花生篮,冰糖葫芦;台上的小丑,花脸,《司马懿探山》”。

第6段:“乡俗还愿,唱戏、挂神袍而外,常在村头高挑一挂红灯。仿佛灯柱上还照例有些松柏枝叶做点缀”。

“灯笼”成为乡村艺术的重要构成,成为文化符号。

乡村艺术表演

细读品析

第7段:“金吾不禁的那元宵节张灯结彩,却曾于太平丰年在几处山城小县里凑过热闹:跟了一条龙灯在人海里跑半夜,不觉疲乏是什么,还要去看庆丰酒店的跑马灯,猜源亨油坊出的灯谜”。

第8段:“族姊远嫁,大送大迎,曾听过彻夜的鼓吹,看满街的灯火”。

“灯笼”装点了乡村的节日,带给村民快乐。

乡村年节景象

细读品析

第7段:“唐明皇在东宫结绘彩为高五十尺的灯楼,遍悬珠玉金银而风至锵然的那种盛事太古远了”。

第8段:“《宋史·仪卫志》载,准有打灯笼子亲事官八十人”。

“灯笼”具有深厚的历史文化积淀,成为民族文化的重要组成部分。

历史文化

细读品析

第10段:“‘……好一似扬子江,驾小舟,风狂浪大,浪大风狂’的汉献帝也许有灯笼做伴”。

第11段:“那灯笼上你不希望写的几个斗方大字是霍骠姚,是汉将李广,是唐朝裴公吗?雪夜入蔡,与胡人不敢南下牧马的故事是同日月一样亮起了人的耳目的”。

“灯笼”装点了乡村的节日,带给村民快乐。

乡村年节景象

细读品析

2.结合全文,简析作者喜爱灯笼的原因是什么?

灯笼寄托着祖父、母亲等亲人的慈爱和牵挂,也寄托着作者对亲人的感激之情;

②许多乡情民俗与灯笼结下太多的缘分,给作者留下很多美好的回忆;

③灯笼能为夜行人指路,温暖他人;

④记录、传承着家族历史;

⑤引发作者联想起古代将领挑灯看剑,抗击敌人的情景,激发爱国热情。

合作探究

作者抒写了他关于灯笼的一些记忆来表现灯笼对自己乃至民族的意义,但第九、十自然段却跳出回忆,而去写了想象虚构的事件,作者这样安排有何意义?“哎,壮……”作者为何发出这样的感慨,文本最后一段的意义是什么?请结合材料链接作简要分析。

资料链接

1931年9月18日夜,日本侵略者发动“九一八事变”,炮火不仅震碎了壮丽的祖国河山,也击破无数文士的美好幻想,这其中就包括吴伯萧。然而,国民党政府竟然采取的“不抵抗”政策,这让他十分愤懑,忧心如焚、怒火中烧。骨鲠在喉,不吐不快,于是,他在从事教育工作的同时,坚持业余写作,舒解一腔积郁。

资料链接

他在这一时期的散文,常常回荡着爱国主义的激越旋律。即使在回忆童年生活的篇章里,这一旋律也时常跳跃而出。《灯笼》正是这个时期回忆主题的文章。

虚写追慕古代名将挑灯剑、塞外点兵令胡人不敢南下的业绩,是为后面的直抒胸臆做铺垫,作者借灯笼表达自己浓烈的爱国主义情怀,自回忆中超脱出来,表达悲壮激越的家国情怀,表现出自己要同时代共呼吸的担当精神。

资料链接

作者热烈赞颂古代将军塞外点兵,挑灯看剑,英勇杀敌的气概;他们激发了作者的爱国情怀,作者热切希望冲上前线,奋勇杀敌,打击日寇;同时表达了对时局的担忧和对未来的期望,希望有更强大的力量,有更具凝聚力的精神,团结抗战,打败敌人,保卫好自己的家园。作者的爱国情怀值得肯定,这种情感在我们今天也是不可缺少的。

1.以小见大

文中的“灯笼”是作者早年乡村生活中的微小事物,作者描写的祖父、母亲也是微末之人,记述的事件也都是细碎之事,在细小的事物中作者抒写了自己细微的情感。作者从小处写起,小中见大,由一家一村延及天下,由一时一事延及历史,由个人延及社会。最后所述国家之事、所述壮烈之情,才是作者真正的写作主旨。

写法借鉴

2.双线并行

本文依据标题“灯笼”聚合各种材料,所有细小事件无不与“灯笼”相关,“灯笼”是明线。情感是课文的暗藏线索,作者依据情感线索安排材料次序,恰当地谋篇布局。每一次叙述都联结着情感的表达,作者对大部分段落中描写的早年乡村生活充满深情,延伸到历史人物和历史事件表达激情,文末则表现出最高亢、最激越的感情。

写法借鉴

3.丰富的联想

文章由灯笼想到了祖父、母亲等亲人的慈爱和牵挂;想到了许多乡情民俗;想到灯笼能为夜行人指路,温暖他人;想到灯笼记录、传承着家族历史;想到古代将领挑灯看剑,抗击敌人的情景。联想丰富,内容多样。

写法借鉴

4.爱国的情怀

作者在回忆童年生活的篇章里回荡着爱国主义的激越旋律,催人奋进。作者没有只是沉浸在对美好童年生活的回忆中,也没有单纯追慕古代名将挑灯看剑、塞外点兵令胡人不敢南下的业绩,而是由追忆历史转而表现国难现实,并大声疾呼,表达了爱国的热情。

写法借鉴

《灯笼》这篇散文,回忆了作者与灯笼有关的往事,寄寓着丰富的情感。文章以小见大,融记叙、抒情、描写于一体;语言自然朴素、清新练达,既朴实平易又生动传神,娓娓而谈,侃侃而论,有着无穷的艺术魅力,是我们学写散文的典范。

课堂小结

板书设计

灯笼

小孩子爱火天性

挑灯迎祖父,祖孙情深

接灯上学,母子情切

乡俗还愿,孤客心暖

元宵张灯,乡俗情浓

族姊远嫁,感伤浮沉

朱红描字,迷恋文化

献帝伴灯,岁月沧桑

愿做马前卒,表达宏愿

燎原的火把

首尾呼应

抒发爱国热情

所忆

所感

所思

寄寓淳朴情感

1.下列词语中没有错别字的一项是 ( )

A.点缀 吩咐 人情事故 垂珠联珑

B.霄夜 晃荡 富贵荣华 翠羽流苏

C.领域 皎洁 张灯结采 萧萧斑马

D.燎原 静穆 不甚了然 夜深星阑

【解析】 A项,人情世故;B项,宵夜; C项,张灯结彩。

D

2.将下列句子重新排序,衔接最恰当的一项是( )

①那时自己对人情世故还不懂,好听点说,心还像素丝样纯洁。

②什么争讼吃官司,是不在自己意识领域的。

③记得,做着公正乡绅的祖父,晚年每每被邀去五里遥的城里说事,一去一整天。

④伴着我们的除了李老五的叙家常,便是一把腰刀、一具灯笼。

⑤回家总是很晚的。凑巧若是没有月亮的夜,长工李五和我便须应差去接。

A.②③⑤④① B.①④②③⑤ C.⑤③④①② D.③⑤④①②

D

3.下列句子没有语病的一项是( )

A.经过近二十年的不懈努力,使我国首次海域可燃冰试采成功。

B.能否杜绝餐桌上的浪费,关键在于人们的正确认识和自觉行为。

C.“砥砺奋进的五年”大型成就展,让人流连忘返,引来无数点赞。

D.由于连降大雨,近期到南塔公园散步的人比以前减少了一倍。

【解析】A项,缺主语,应去掉“使”;B项,两面对一面,应删去“能否”; D项,搭配不当,“减少”不能用倍数,可将“一倍”改为“一半”。

C

4.下列句中标点符号使用不规范的一项是( )

A.岁梢寒夜,玩火玩灯,除夕燃滴滴金,放焰火,是孩子群里少有例外的事。

B.尽管大人们怕火火烛烛的危险,要说“玩火黑夜溺炕”那种迹近恐吓的话,但偷偷还要在神龛里点起烛来。

C.挂红灯,自然同盛伏舍茶、腊八施粥一样,有着行好的意思;松柏枝叶的点缀,用意却不甚了然。

D.轿前轿后虽不像“宋史·仪卫志”载,准有打灯笼子亲事官八十人,但辉煌景象已够华贵了。

【解析】D项,引号应改为书名号。

D

5.仿照画线句子,续写两个句子,要求句式基本一致,内容贴切、自然。

人活着不是单靠食物,还要有:春天百花散发的缕缕芳香,夏日碧水带来的阵阵清香,

秋天爽风送来的累累硕果,冬日寒风赠来的皑皑白雪。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读