1.4 速度的测量 教案 (表格式)人教版物理八年级上册

文档属性

| 名称 | 1.4 速度的测量 教案 (表格式)人教版物理八年级上册 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 63.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2025-07-23 11:51:03 | ||

图片预览

文档简介

课题 第一章 第4节 速度的测量 1课时

授课教师 授课类型 新授课

教学目标 1.学会用秒表和刻度尺正确地测量时间、距离,并求出平均速度。 2.加深对平均速度的理解。3.掌握使用物理仪器——秒表和刻度尺的基本技能。4.体会设计实验、实验操作、记录数据、分析实验结果的总过程。5.激发学生的学习兴趣,培养学生认真仔细的科学态度,正确、实事求是的测量和记录数据的良好习惯。6.培养学生学会写简单的实验报告。

教学重点、教学难点 重点:会用秒表和刻度尺测量运动物体的平均速度。难点:引导学生设计实验,组织调控学生有序地进行实验,准确计时和实验分析。

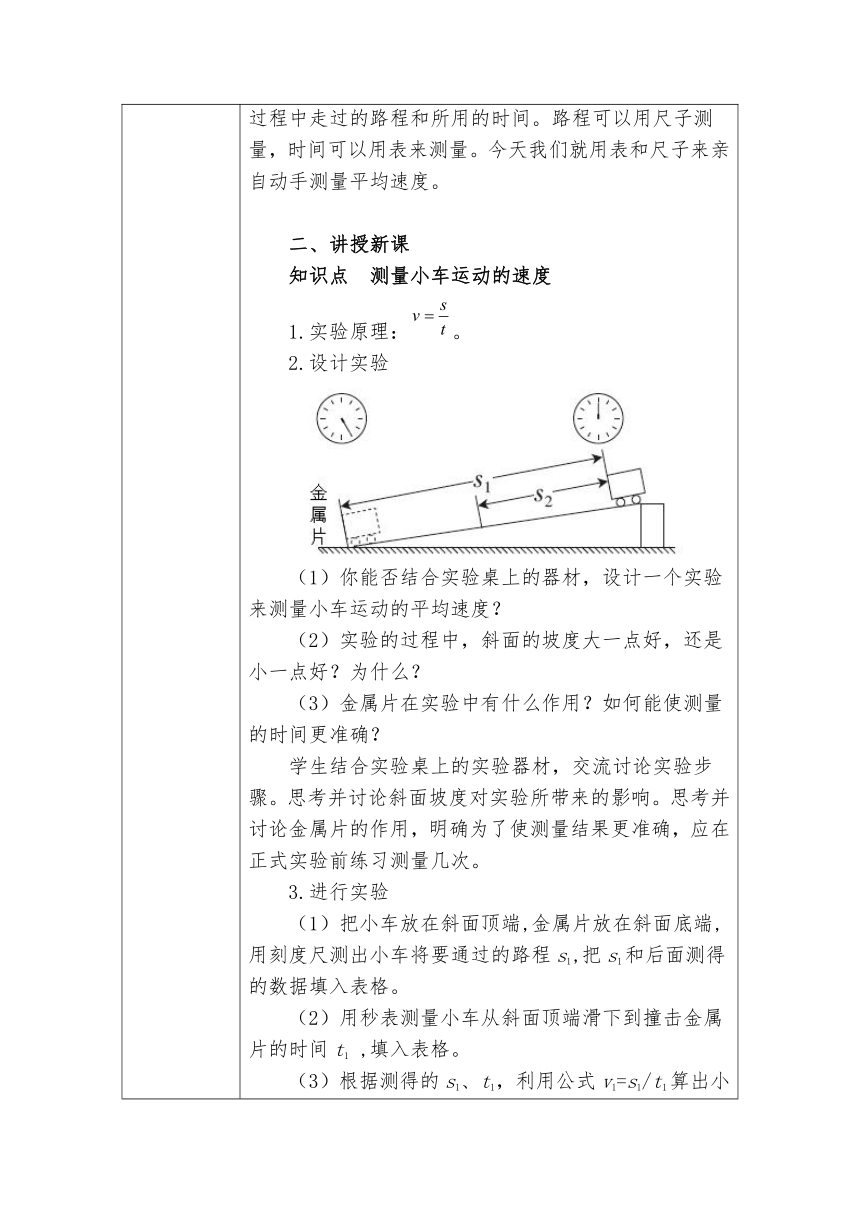

教学方法 采用对话式教学和小组合作式教学及自学相结合,使学生巩固平均速度的知识,练习用秒表测时间,用刻度尺测长度。选用的器材简单,只有木块、斜面和小车,放在斜面上的金属片用来划分两段路程,在小车或小球撞击到金属片上时能记录时间,两段时间之和就是小车通过斜面上的总路程所用的时间,教学过程中要求学生计算前半程、后半程、总程的平均速度,应当严格按照平均速度的计算公式计算,巩固物理计算题的基本格式和方法。

教学准备 刻度尺、机械秒表、长木板、木块、金属片挡板、小车、多媒体课件等。

教学过程 一、新课引入找一些跑步等裁判计时的照片或者描述一些比赛时计时的情况。同学们,想知道一个物体的平均速度,我们需要知道什么?需要什么工具来帮助我们?根据公式我们需要知道的物理量是物体运动过程中走过的路程和所用的时间。路程可以用尺子测量,时间可以用表来测量。今天我们就用表和尺子来亲自动手测量平均速度。二、讲授新课知识点 测量小车运动的速度1.实验原理:。2.设计实验(1)你能否结合实验桌上的器材,设计一个实验来测量小车运动的平均速度?(2)实验的过程中,斜面的坡度大一点好,还是小一点好?为什么?(3)金属片在实验中有什么作用?如何能使测量的时间更准确?学生结合实验桌上的实验器材,交流讨论实验步骤。思考并讨论斜面坡度对实验所带来的影响。思考并讨论金属片的作用,明确为了使测量结果更准确,应在正式实验前练习测量几次。3.进行实验(1)把小车放在斜面顶端,金属片放在斜面底端,用刻度尺测出小车将要通过的路程s1,把s1和后面测得的数据填入表格。(2)用秒表测量小车从斜面顶端滑下到撞击金属片的时间t1 ,填入表格。(3)根据测得的s1、t1,利用公式v1=s1/t1算出小车通过斜面全程的平均速度v1。(4)将金属片移至斜面的中部,测出小车到金属片的距离s2填入表格。(5)测出小车从斜面顶端滑过斜面上半段路程s2所用的时间t2,算出小车通过上半段路程的平均速度v2,填入表格。(6)通过计算下半段路程s3=s1-s2和下半段时间t3=t1-t2算出小车通过下半段路程的平均速度v3。路程运动时间平均速度s1=t1=v1=s2=t2=v2=s3=s1-s2=t3=t1-t2=v3=小组分组实验:(1)组织学生动手实验,指出实验中需要注意的问题,并巡回指导。(2)注意事项:测量小车沿斜面下滑的平均速度时,要使斜面保持较小的坡度,主要是为了便于测量小车运动的时间。(3)选两个优秀小组展示汇报。学生在正式测量前,练习使用停表测量小车运动的时间。然后学生分组实验,并将测量的数据记录在表格内。最后展示汇报实验过程。4.分析论证做变速直线运动的小车在不同路程内的平均速度一般不同。(1)组织学生计算小车在不同路程的平均速度。(2)引导学生分析归纳实验结论。学生计算小车在不同路程的平均速度。然后分组交流讨论,并归纳出做变速直线运动的物体在不同阶段内的平均速度关系。5.交流与评估(1)实验设计有没有不合理、不充分以及不完善之处?(2)操作过程中出现了哪些失误?你们是如何解决的?有哪些值得别人借鉴的经验?(3)测量结果是否可靠?有哪些因素可能会影响实验结果?学生分组进行交流评估,提出各小组在实验中存在的问题、总结宝贵经验,分析实验误差。三、课堂小结回顾本节课你学到了什么?梳理本节知识要点。 四、板书设计 第4节 速度的测量一、实验目的:测量物体运动的平均速度。二、实验原理:v=s/t 。三、实验器材:刻度尺、机械秒表、长木板、木块、金属片挡板、小车。 四、实验步骤。 五、收集数据的表格。

教学设计反思 本节课以实验探究为主体、注重培养学生能力。让学生经历实验探究的过程,从实验目的、原理、器材、猜想、设计、操作、评估等过程,都是学生逐步逐步层层推进而实现的。发挥学生自主学习的能力,基于已有的平均速度的概念的基础上,猜想小车沿斜面滚下的运动过程,设计出利用比较平均速度,证明小车滚下时的运动特点,并通过实验得到证明,以及通过小组同学合作讨论,得出实验中需要完善的环节。

授课教师 授课类型 新授课

教学目标 1.学会用秒表和刻度尺正确地测量时间、距离,并求出平均速度。 2.加深对平均速度的理解。3.掌握使用物理仪器——秒表和刻度尺的基本技能。4.体会设计实验、实验操作、记录数据、分析实验结果的总过程。5.激发学生的学习兴趣,培养学生认真仔细的科学态度,正确、实事求是的测量和记录数据的良好习惯。6.培养学生学会写简单的实验报告。

教学重点、教学难点 重点:会用秒表和刻度尺测量运动物体的平均速度。难点:引导学生设计实验,组织调控学生有序地进行实验,准确计时和实验分析。

教学方法 采用对话式教学和小组合作式教学及自学相结合,使学生巩固平均速度的知识,练习用秒表测时间,用刻度尺测长度。选用的器材简单,只有木块、斜面和小车,放在斜面上的金属片用来划分两段路程,在小车或小球撞击到金属片上时能记录时间,两段时间之和就是小车通过斜面上的总路程所用的时间,教学过程中要求学生计算前半程、后半程、总程的平均速度,应当严格按照平均速度的计算公式计算,巩固物理计算题的基本格式和方法。

教学准备 刻度尺、机械秒表、长木板、木块、金属片挡板、小车、多媒体课件等。

教学过程 一、新课引入找一些跑步等裁判计时的照片或者描述一些比赛时计时的情况。同学们,想知道一个物体的平均速度,我们需要知道什么?需要什么工具来帮助我们?根据公式我们需要知道的物理量是物体运动过程中走过的路程和所用的时间。路程可以用尺子测量,时间可以用表来测量。今天我们就用表和尺子来亲自动手测量平均速度。二、讲授新课知识点 测量小车运动的速度1.实验原理:。2.设计实验(1)你能否结合实验桌上的器材,设计一个实验来测量小车运动的平均速度?(2)实验的过程中,斜面的坡度大一点好,还是小一点好?为什么?(3)金属片在实验中有什么作用?如何能使测量的时间更准确?学生结合实验桌上的实验器材,交流讨论实验步骤。思考并讨论斜面坡度对实验所带来的影响。思考并讨论金属片的作用,明确为了使测量结果更准确,应在正式实验前练习测量几次。3.进行实验(1)把小车放在斜面顶端,金属片放在斜面底端,用刻度尺测出小车将要通过的路程s1,把s1和后面测得的数据填入表格。(2)用秒表测量小车从斜面顶端滑下到撞击金属片的时间t1 ,填入表格。(3)根据测得的s1、t1,利用公式v1=s1/t1算出小车通过斜面全程的平均速度v1。(4)将金属片移至斜面的中部,测出小车到金属片的距离s2填入表格。(5)测出小车从斜面顶端滑过斜面上半段路程s2所用的时间t2,算出小车通过上半段路程的平均速度v2,填入表格。(6)通过计算下半段路程s3=s1-s2和下半段时间t3=t1-t2算出小车通过下半段路程的平均速度v3。路程运动时间平均速度s1=t1=v1=s2=t2=v2=s3=s1-s2=t3=t1-t2=v3=小组分组实验:(1)组织学生动手实验,指出实验中需要注意的问题,并巡回指导。(2)注意事项:测量小车沿斜面下滑的平均速度时,要使斜面保持较小的坡度,主要是为了便于测量小车运动的时间。(3)选两个优秀小组展示汇报。学生在正式测量前,练习使用停表测量小车运动的时间。然后学生分组实验,并将测量的数据记录在表格内。最后展示汇报实验过程。4.分析论证做变速直线运动的小车在不同路程内的平均速度一般不同。(1)组织学生计算小车在不同路程的平均速度。(2)引导学生分析归纳实验结论。学生计算小车在不同路程的平均速度。然后分组交流讨论,并归纳出做变速直线运动的物体在不同阶段内的平均速度关系。5.交流与评估(1)实验设计有没有不合理、不充分以及不完善之处?(2)操作过程中出现了哪些失误?你们是如何解决的?有哪些值得别人借鉴的经验?(3)测量结果是否可靠?有哪些因素可能会影响实验结果?学生分组进行交流评估,提出各小组在实验中存在的问题、总结宝贵经验,分析实验误差。三、课堂小结回顾本节课你学到了什么?梳理本节知识要点。 四、板书设计 第4节 速度的测量一、实验目的:测量物体运动的平均速度。二、实验原理:v=s/t 。三、实验器材:刻度尺、机械秒表、长木板、木块、金属片挡板、小车。 四、实验步骤。 五、收集数据的表格。

教学设计反思 本节课以实验探究为主体、注重培养学生能力。让学生经历实验探究的过程,从实验目的、原理、器材、猜想、设计、操作、评估等过程,都是学生逐步逐步层层推进而实现的。发挥学生自主学习的能力,基于已有的平均速度的概念的基础上,猜想小车沿斜面滚下的运动过程,设计出利用比较平均速度,证明小车滚下时的运动特点,并通过实验得到证明,以及通过小组同学合作讨论,得出实验中需要完善的环节。

同课章节目录