4.2 平行线分线段成比例 教学设计(表格式)北师大版数学九年级上册

文档属性

| 名称 | 4.2 平行线分线段成比例 教学设计(表格式)北师大版数学九年级上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 381.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-23 21:28:15 | ||

图片预览

文档简介

2 平行线分线段成比例

课题 第2节 平行线分线段成比例 授课类型 新授课

授课人

教学内容 课本P82-83

教学目标 1.理解并掌握基本事实“两条直线被一组平行线所截,所得的对应线段成比例”及其推论。 2.进一步体会由特殊到一般的归纳推理的思想和方法。

教学重难点 重点:平行线分线段成比例定理和推论及其应用。 难点:平行线分线段成比例定理及推论的灵活应用,平行线分线段成比例定理的变式。

教学准备 多媒体课件。

教与学互动设计(教学过程) 设计意图

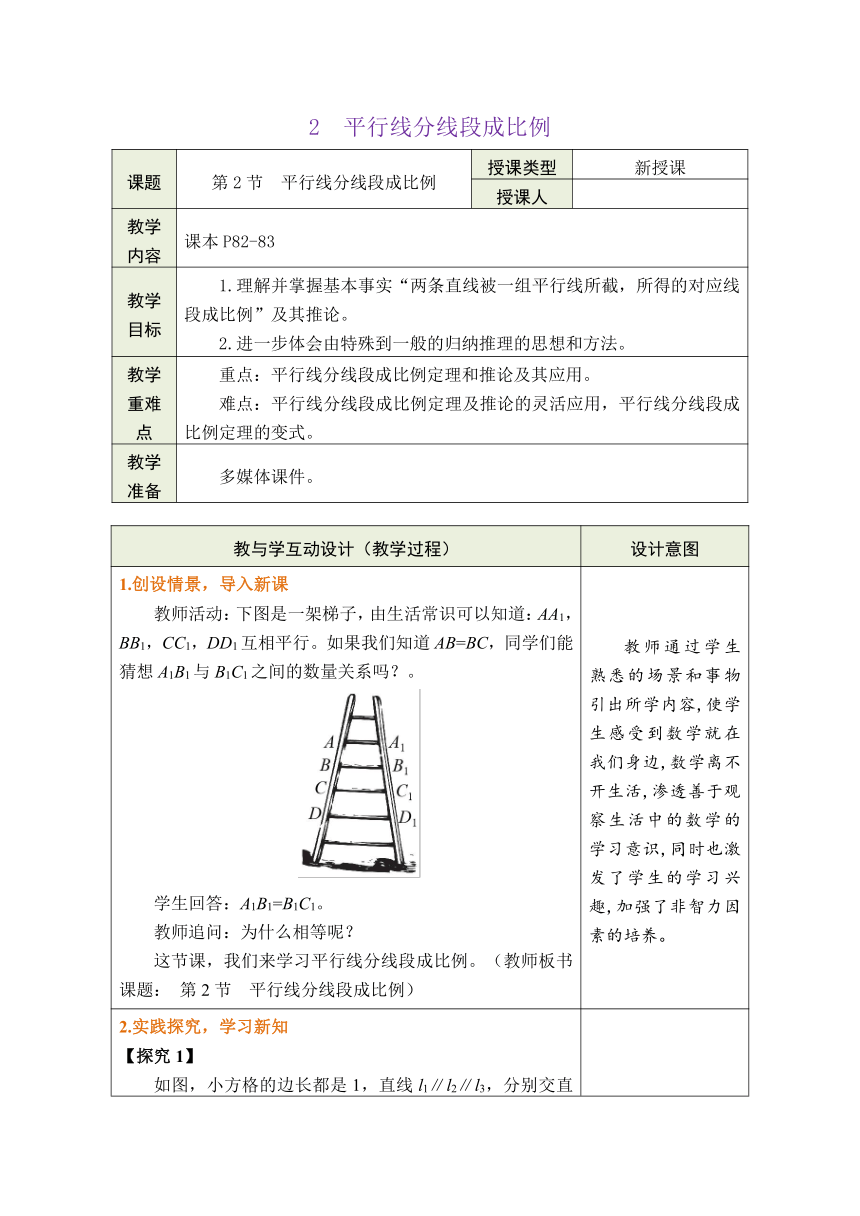

1.创设情景,导入新课 教师活动:下图是一架梯子,由生活常识可以知道:AA1,BB1,CC1,DD1互相平行。如果我们知道AB=BC,同学们能猜想A1B1与B1C1之间的数量关系吗?。 学生回答:A1B1=B1C1。 教师追问:为什么相等呢? 这节课,我们来学习平行线分线段成比例。(教师板书课题: 第2节 平行线分线段成比例) 教师通过学生熟悉的场景和事物引出所学内容,使学生感受到数学就在我们身边,数学离不开生活,渗透善于观察生活中的数学的学习意识,同时也激发了学生的学习兴趣,加强了非智力因素的培养。

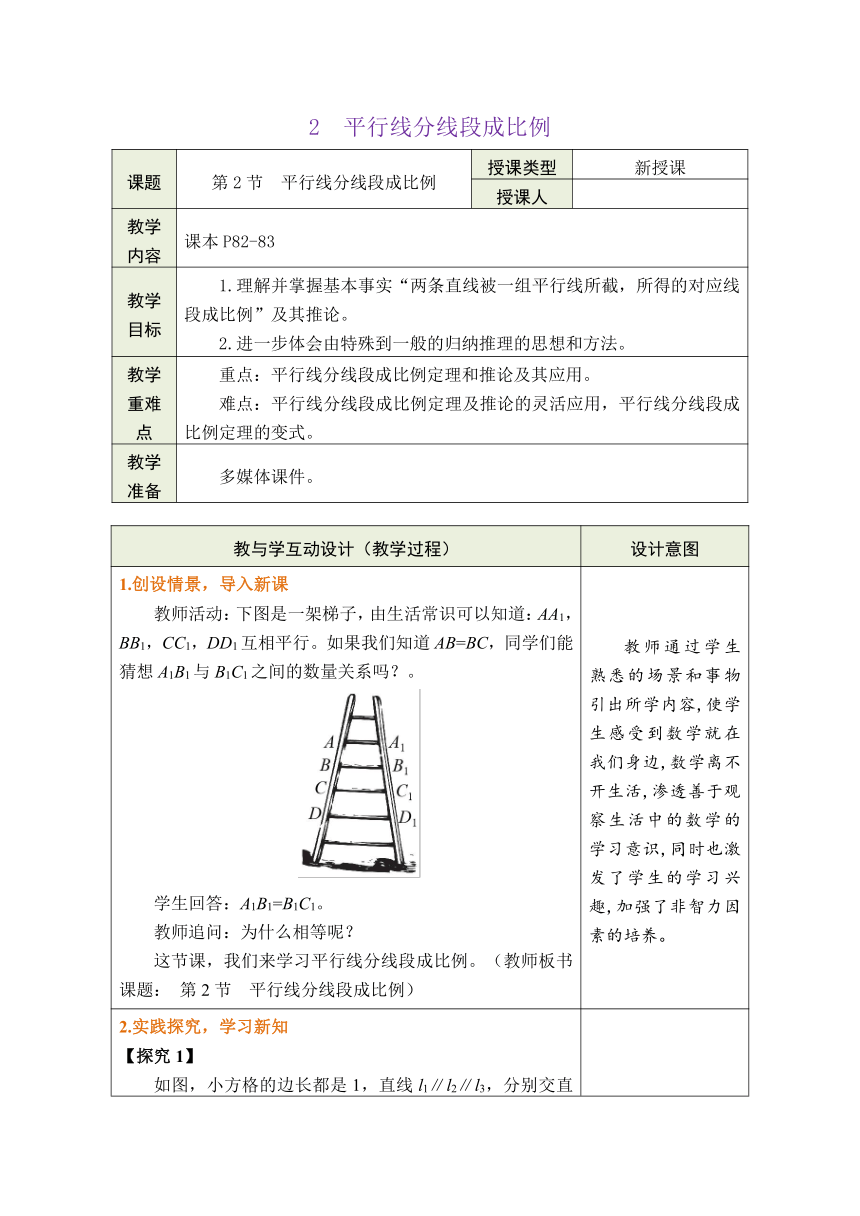

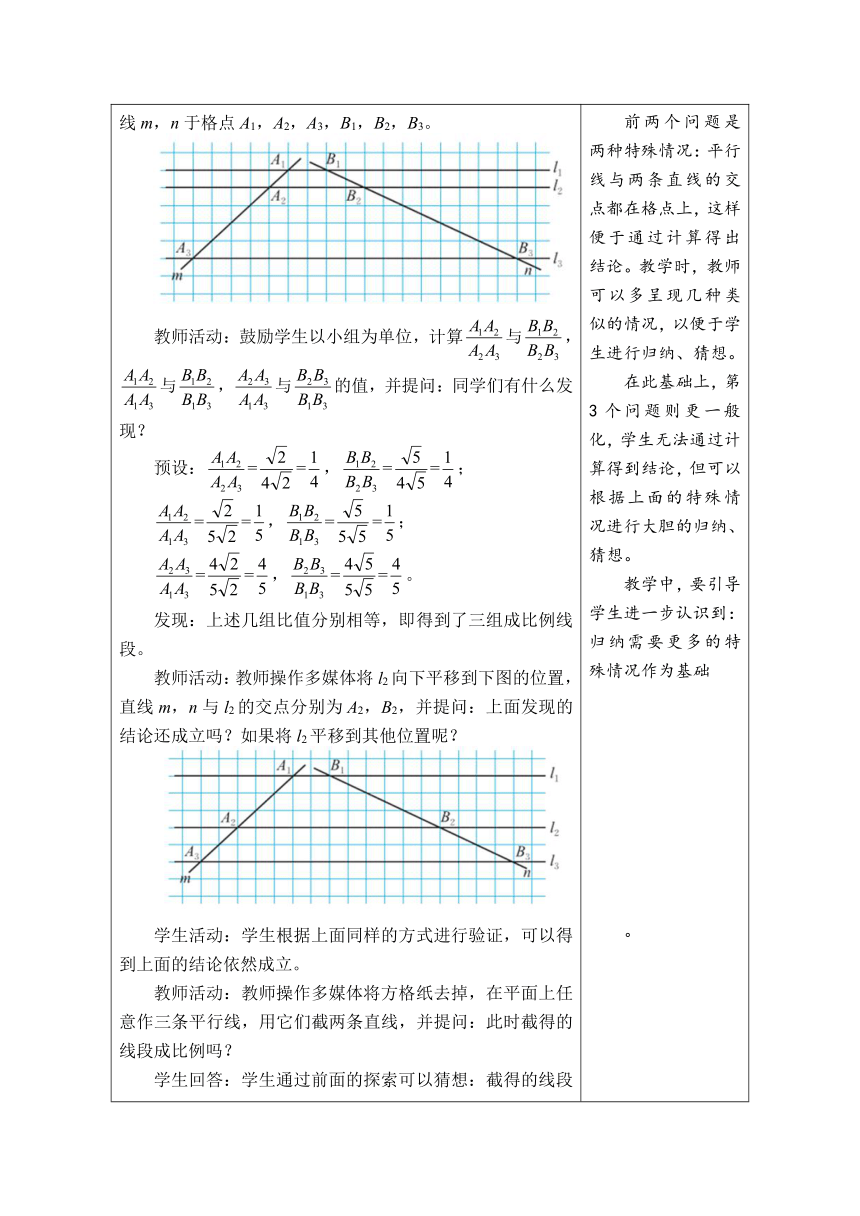

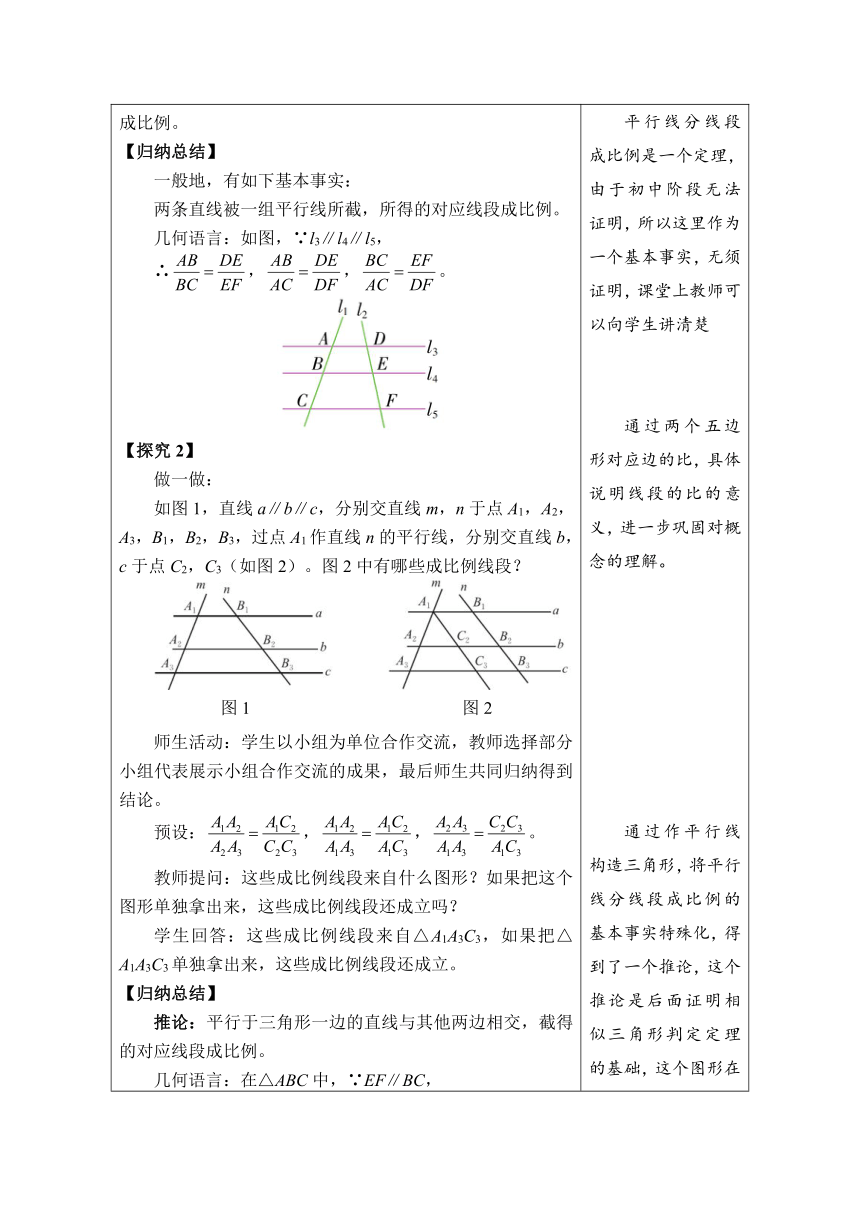

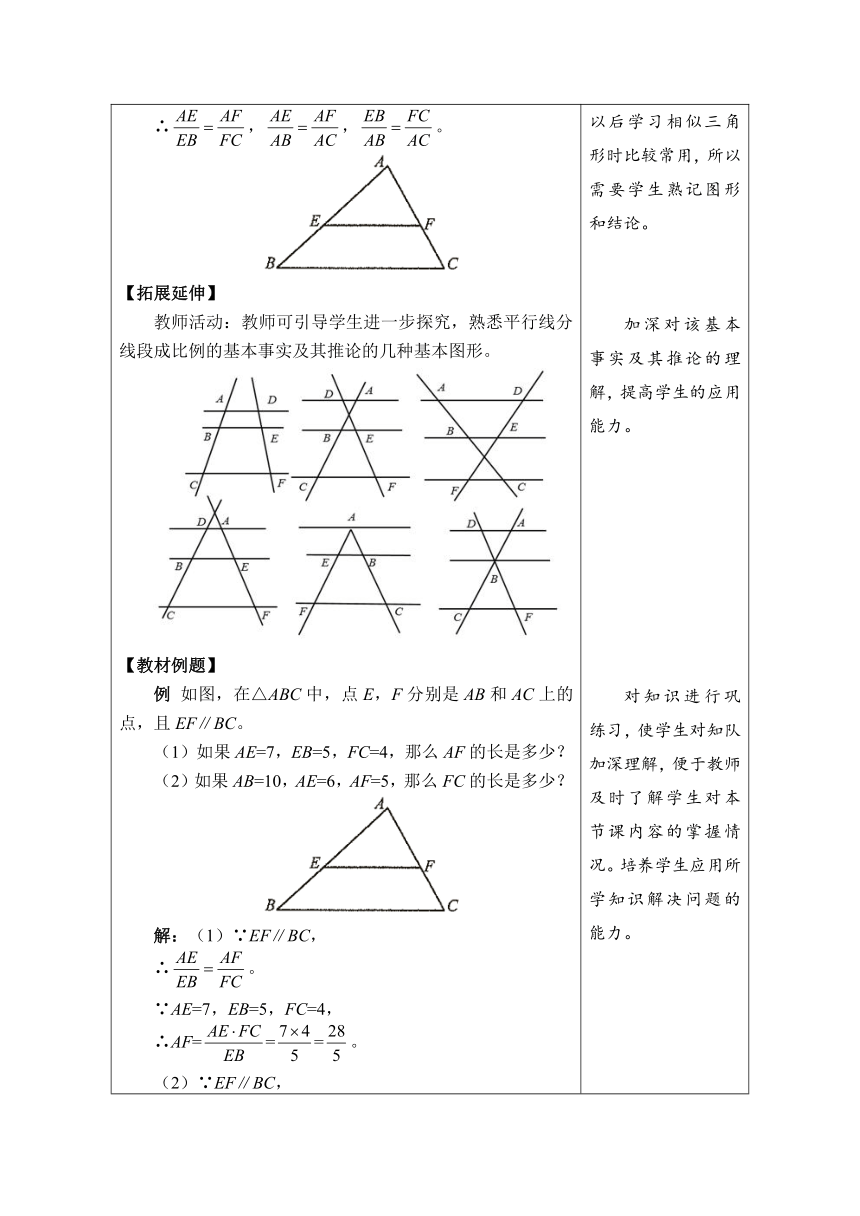

2.实践探究,学习新知 【探究1】 如图,小方格的边长都是1,直线l1∥l2∥l3,分别交直线m,n于格点A1,A2,A3,B1,B2,B3。 教师活动:鼓励学生以小组为单位,计算与,与,与的值,并提问:同学们有什么发现? 预设:==,==; ==,==; ==,==。 发现:上述几组比值分别相等,即得到了三组成比例线段。 教师活动:教师操作多媒体将l2向下平移到下图的位置,直线m,n与l2的交点分别为A2,B2,并提问:上面发现的结论还成立吗?如果将l2平移到其他位置呢? 学生活动:学生根据上面同样的方式进行验证,可以得到上面的结论依然成立。 教师活动:教师操作多媒体将方格纸去掉,在平面上任意作三条平行线,用它们截两条直线,并提问:此时截得的线段成比例吗? 学生回答:学生通过前面的探索可以猜想:截得的线段成比例。 【归纳总结】 一般地,有如下基本事实: 两条直线被一组平行线所截,所得的对应线段成比例。 几何语言:如图,∵l3∥l4∥l5, ∴,,。 【探究2】 做一做: 如图1,直线a∥b∥c,分别交直线m,n于点A1,A2,A3,B1,B2,B3,过点A1作直线n的平行线,分别交直线b,c于点C2,C3(如图2)。图2中有哪些成比例线段? 师生活动:学生以小组为单位合作交流,教师选择部分小组代表展示小组合作交流的成果,最后师生共同归纳得到结论。 预设:,,。 教师提问:这些成比例线段来自什么图形?如果把这个图形单独拿出来,这些成比例线段还成立吗? 学生回答:这些成比例线段来自△A1A3C3,如果把△A1A3C3单独拿出来,这些成比例线段还成立。 【归纳总结】 推论:平行于三角形一边的直线与其他两边相交,截得的对应线段成比例。 几何语言:在△ABC中,∵EF∥BC, ∴,,。 【拓展延伸】 教师活动:教师可引导学生进一步探究,熟悉平行线分线段成比例的基本事实及其推论的几种基本图形。 【教材例题】 例 如图,在△ABC中,点E,F分别是AB和AC上的点,且EF∥BC。 (1)如果AE=7,EB=5,FC=4,那么AF的长是多少? (2)如果AB=10,AE=6,AF=5,那么FC的长是多少? 解:(1)∵EF∥BC, ∴。 ∵AE=7,EB=5,FC=4, ∴AF===。 (2)∵EF∥BC, ∴。 ∵AB=10,AE=6,AF=5, ∴AC===。 ∴FC=AC-AF=-5=。 前两个问题是两种特殊情况:平行线与两条直线的交点都在格点上,这样便于通过计算得出结论。教学时,教师可以多呈现几种类似的情况,以便于学生进行归纳、猜想。 在此基础上,第3个问题则更一般化,学生无法通过计算得到结论,但可以根据上面的特殊情况进行大胆的归纳、猜想。 教学中,要引导学生进一步认识到:归纳需要更多的特殊情况作为基础 。 平行线分线段成比例是一个定理,由于初中阶段无法证明,所以这里作为一个基本事实,无须证明,课堂上教师可以向学生讲清楚 通过两个五边形对应边的比,具体说明线段的比的意义,进一步巩固对概念的理解。 通过作平行线构造三角形,将平行线分线段成比例的基本事实特殊化,得到了一个推论,这个推论是后面证明相似三角形判定定理的基础,这个图形在以后学习相似三角形时比较常用,所以需要学生熟记图形和结论。 加深对该基本事实及其推论的理解,提高学生的应用能力。 对知识进行巩练习,使学生对知队加深理解,便于教师及时了解学生对本节课内容的掌握情况。培养学生应用所学知识解决问题的能力。

3.学以致用,应用新知 考点1 平行线分线段成比例 例1 如图,a∥b∥c,m分别交a,b,c于点A,B,C,n分别交a,b,c于点D,E,F,若AB=6,BC=4,EF=3,则线段DF的长为( ) A. 1.5 B. 4.5 C. 7.5 D. 10.5 答案:C 变式训练 五线谱是一种记谱法,通过在五根等距离的平行横线上标以不同时值的音符及其他记号来记载音乐,如图,A,B,C为直线与五线谱横线相交的三个点,若AC=12,则AB的长为( ) A. 8 B. 9 C. 10 D. 11 答案:A 考点2 平行线分线段成比例的推论 例2 在△ABC中,点D,E分别在边AB,BC上,若DE∥BC,,AE=4 cm,则AC的长为( ) A. 6 cm B. 8 cm C. 10 cm D. 12 cm 答案:C 变式训练 如图,在菱形ABCD中,对角线AC与BD相交于点O,过点O作OE∥CD,交AD于点E,若AC=8,BD=6,则OE的长为_______。 答案: 通过例题的讲解,巩固学生应用平行线分线段成比例,一方面加强学生对知识的掌握,从而提高知识的应用能力;另一方面可以差缺补漏。 通过例题的讲解,巩固学生应用平行线分线段成比例的推论,一方面加强学生对知识的掌握,从而提高知识的应用能力;另一方面可以差缺补漏。

4.随堂训练,巩固新知 1. 如图,AD∥BE∥CF,直线l1,l2与这三条平行线分别交于点A,B,C和点D,E,F。已知AB=1,BC=3,DE=1.2,则EF的长为( ) A. 2.4 B. 3 C. 3.6 D. 4.8 答案:C 2. 如图所示,点B是一根均匀的木棍OA的中点,如果以点O为支点,在A处需用5 N的力竖直向上拉才能保持木棍不动,根据杠杆原理可求木棍OA所受的重力G的大小是( ) A. 5 N B. 15 N C. 10 N D. 20 N 答案:C 3. 如图,在△ABC中,点D,E分别在边AB,BC上,DE∥AC。若BD=4,DA=2,BE=3,则EC=_______。 答案: 4. 如图,DE∥BC,AD=4,DB=6,AE=3,则AC=_______;FG∥BC,AF=4.5,则AG=_______。 答案:7.5 6 5. 如图,已知在△ABC中,点D,E,F分别是边AB,AC,BC上的点,DE∥BC,EF∥AB。 求证:。 证明:∵DE∥BC,EF∥AB, ∴四边形DEFB为平行四边形。 ∴DE=BF。 ∵DE∥BC, ∴。 ∵EF∥AB, ∴。 又∵DE=BF, ∴, ∴。 为学生提供自我检测的机会,教师针对学生的学习情况,及时调整授课,查缺补漏。

5.课堂小结,自我完善 1.基本事实 两条直线被一组平行线所截,所得的对应线段成比例。 2.推论 平行于三角形一边的直线与其他两边相交,截得的对应线段成比例。 通过小结,使学生梳理本节课所学内容,掌握本节课的核心内容。

6.布置作业 课本P84-85习题4.3中的T1、T2、T3、T4。 课后练习巩固,让所学知识得以运用,提高计算能力和做题效率。

板书设计 第2节 平行线分线段成比例 1.平行线分线段成比例的基本事实 2.平行线分线段成比例的推论 提纲掣领,重点突出。

教后反思 平行线分线段成比例定理变式较多,学生在找对应线段时常常出现错误;另外在研究平行线分线段成比例时,常用到列方程的方法,利用已知比例式或等式列出关于未知数的方程,求出未知数,这种方法研究几何问题,学生接触不多,也常常出现错误。 在授课过程中要根据学生的个体差异,注意因材施教、分层教学;同时为学生提供合作交流、问题探索、归纳总结的机会,让学生感悟平行线分线段成比例定理及其推论的区别与联系。 反思,更进一步提升。

课题 第2节 平行线分线段成比例 授课类型 新授课

授课人

教学内容 课本P82-83

教学目标 1.理解并掌握基本事实“两条直线被一组平行线所截,所得的对应线段成比例”及其推论。 2.进一步体会由特殊到一般的归纳推理的思想和方法。

教学重难点 重点:平行线分线段成比例定理和推论及其应用。 难点:平行线分线段成比例定理及推论的灵活应用,平行线分线段成比例定理的变式。

教学准备 多媒体课件。

教与学互动设计(教学过程) 设计意图

1.创设情景,导入新课 教师活动:下图是一架梯子,由生活常识可以知道:AA1,BB1,CC1,DD1互相平行。如果我们知道AB=BC,同学们能猜想A1B1与B1C1之间的数量关系吗?。 学生回答:A1B1=B1C1。 教师追问:为什么相等呢? 这节课,我们来学习平行线分线段成比例。(教师板书课题: 第2节 平行线分线段成比例) 教师通过学生熟悉的场景和事物引出所学内容,使学生感受到数学就在我们身边,数学离不开生活,渗透善于观察生活中的数学的学习意识,同时也激发了学生的学习兴趣,加强了非智力因素的培养。

2.实践探究,学习新知 【探究1】 如图,小方格的边长都是1,直线l1∥l2∥l3,分别交直线m,n于格点A1,A2,A3,B1,B2,B3。 教师活动:鼓励学生以小组为单位,计算与,与,与的值,并提问:同学们有什么发现? 预设:==,==; ==,==; ==,==。 发现:上述几组比值分别相等,即得到了三组成比例线段。 教师活动:教师操作多媒体将l2向下平移到下图的位置,直线m,n与l2的交点分别为A2,B2,并提问:上面发现的结论还成立吗?如果将l2平移到其他位置呢? 学生活动:学生根据上面同样的方式进行验证,可以得到上面的结论依然成立。 教师活动:教师操作多媒体将方格纸去掉,在平面上任意作三条平行线,用它们截两条直线,并提问:此时截得的线段成比例吗? 学生回答:学生通过前面的探索可以猜想:截得的线段成比例。 【归纳总结】 一般地,有如下基本事实: 两条直线被一组平行线所截,所得的对应线段成比例。 几何语言:如图,∵l3∥l4∥l5, ∴,,。 【探究2】 做一做: 如图1,直线a∥b∥c,分别交直线m,n于点A1,A2,A3,B1,B2,B3,过点A1作直线n的平行线,分别交直线b,c于点C2,C3(如图2)。图2中有哪些成比例线段? 师生活动:学生以小组为单位合作交流,教师选择部分小组代表展示小组合作交流的成果,最后师生共同归纳得到结论。 预设:,,。 教师提问:这些成比例线段来自什么图形?如果把这个图形单独拿出来,这些成比例线段还成立吗? 学生回答:这些成比例线段来自△A1A3C3,如果把△A1A3C3单独拿出来,这些成比例线段还成立。 【归纳总结】 推论:平行于三角形一边的直线与其他两边相交,截得的对应线段成比例。 几何语言:在△ABC中,∵EF∥BC, ∴,,。 【拓展延伸】 教师活动:教师可引导学生进一步探究,熟悉平行线分线段成比例的基本事实及其推论的几种基本图形。 【教材例题】 例 如图,在△ABC中,点E,F分别是AB和AC上的点,且EF∥BC。 (1)如果AE=7,EB=5,FC=4,那么AF的长是多少? (2)如果AB=10,AE=6,AF=5,那么FC的长是多少? 解:(1)∵EF∥BC, ∴。 ∵AE=7,EB=5,FC=4, ∴AF===。 (2)∵EF∥BC, ∴。 ∵AB=10,AE=6,AF=5, ∴AC===。 ∴FC=AC-AF=-5=。 前两个问题是两种特殊情况:平行线与两条直线的交点都在格点上,这样便于通过计算得出结论。教学时,教师可以多呈现几种类似的情况,以便于学生进行归纳、猜想。 在此基础上,第3个问题则更一般化,学生无法通过计算得到结论,但可以根据上面的特殊情况进行大胆的归纳、猜想。 教学中,要引导学生进一步认识到:归纳需要更多的特殊情况作为基础 。 平行线分线段成比例是一个定理,由于初中阶段无法证明,所以这里作为一个基本事实,无须证明,课堂上教师可以向学生讲清楚 通过两个五边形对应边的比,具体说明线段的比的意义,进一步巩固对概念的理解。 通过作平行线构造三角形,将平行线分线段成比例的基本事实特殊化,得到了一个推论,这个推论是后面证明相似三角形判定定理的基础,这个图形在以后学习相似三角形时比较常用,所以需要学生熟记图形和结论。 加深对该基本事实及其推论的理解,提高学生的应用能力。 对知识进行巩练习,使学生对知队加深理解,便于教师及时了解学生对本节课内容的掌握情况。培养学生应用所学知识解决问题的能力。

3.学以致用,应用新知 考点1 平行线分线段成比例 例1 如图,a∥b∥c,m分别交a,b,c于点A,B,C,n分别交a,b,c于点D,E,F,若AB=6,BC=4,EF=3,则线段DF的长为( ) A. 1.5 B. 4.5 C. 7.5 D. 10.5 答案:C 变式训练 五线谱是一种记谱法,通过在五根等距离的平行横线上标以不同时值的音符及其他记号来记载音乐,如图,A,B,C为直线与五线谱横线相交的三个点,若AC=12,则AB的长为( ) A. 8 B. 9 C. 10 D. 11 答案:A 考点2 平行线分线段成比例的推论 例2 在△ABC中,点D,E分别在边AB,BC上,若DE∥BC,,AE=4 cm,则AC的长为( ) A. 6 cm B. 8 cm C. 10 cm D. 12 cm 答案:C 变式训练 如图,在菱形ABCD中,对角线AC与BD相交于点O,过点O作OE∥CD,交AD于点E,若AC=8,BD=6,则OE的长为_______。 答案: 通过例题的讲解,巩固学生应用平行线分线段成比例,一方面加强学生对知识的掌握,从而提高知识的应用能力;另一方面可以差缺补漏。 通过例题的讲解,巩固学生应用平行线分线段成比例的推论,一方面加强学生对知识的掌握,从而提高知识的应用能力;另一方面可以差缺补漏。

4.随堂训练,巩固新知 1. 如图,AD∥BE∥CF,直线l1,l2与这三条平行线分别交于点A,B,C和点D,E,F。已知AB=1,BC=3,DE=1.2,则EF的长为( ) A. 2.4 B. 3 C. 3.6 D. 4.8 答案:C 2. 如图所示,点B是一根均匀的木棍OA的中点,如果以点O为支点,在A处需用5 N的力竖直向上拉才能保持木棍不动,根据杠杆原理可求木棍OA所受的重力G的大小是( ) A. 5 N B. 15 N C. 10 N D. 20 N 答案:C 3. 如图,在△ABC中,点D,E分别在边AB,BC上,DE∥AC。若BD=4,DA=2,BE=3,则EC=_______。 答案: 4. 如图,DE∥BC,AD=4,DB=6,AE=3,则AC=_______;FG∥BC,AF=4.5,则AG=_______。 答案:7.5 6 5. 如图,已知在△ABC中,点D,E,F分别是边AB,AC,BC上的点,DE∥BC,EF∥AB。 求证:。 证明:∵DE∥BC,EF∥AB, ∴四边形DEFB为平行四边形。 ∴DE=BF。 ∵DE∥BC, ∴。 ∵EF∥AB, ∴。 又∵DE=BF, ∴, ∴。 为学生提供自我检测的机会,教师针对学生的学习情况,及时调整授课,查缺补漏。

5.课堂小结,自我完善 1.基本事实 两条直线被一组平行线所截,所得的对应线段成比例。 2.推论 平行于三角形一边的直线与其他两边相交,截得的对应线段成比例。 通过小结,使学生梳理本节课所学内容,掌握本节课的核心内容。

6.布置作业 课本P84-85习题4.3中的T1、T2、T3、T4。 课后练习巩固,让所学知识得以运用,提高计算能力和做题效率。

板书设计 第2节 平行线分线段成比例 1.平行线分线段成比例的基本事实 2.平行线分线段成比例的推论 提纲掣领,重点突出。

教后反思 平行线分线段成比例定理变式较多,学生在找对应线段时常常出现错误;另外在研究平行线分线段成比例时,常用到列方程的方法,利用已知比例式或等式列出关于未知数的方程,求出未知数,这种方法研究几何问题,学生接触不多,也常常出现错误。 在授课过程中要根据学生的个体差异,注意因材施教、分层教学;同时为学生提供合作交流、问题探索、归纳总结的机会,让学生感悟平行线分线段成比例定理及其推论的区别与联系。 反思,更进一步提升。

同课章节目录

- 第一章 特殊平行四边形

- 1 菱形的性质与判定

- 2 矩形的性质与判定

- 3 正方形的性质与判定

- 第二章 一元二次方程

- 1 认识一元二次方程

- 2 用配方法求解一元二次方程

- 3 用公式法求解一元二次方程

- 4 用因式分解法求解一元二次方程

- 5 一元二次方程的根与系数的关系

- 6 应用一元二次方程

- 第三章 概率的进一步认识

- 1 用树状图或表格求概率

- 2 用频率估计概率

- 第四章 图形的相似

- 1 成比例线段

- 2 平行线分线段成比例

- 3 相似多边形

- 4 探索三角形相似的条件

- 5 相似三角形判定定理的证明

- 6 利用相似三角形测高

- 7 相似三角形的性质

- 8 图形的位似

- 第五章 投影与视图

- 1 投影

- 2 视图

- 第六章 反比例函数

- 1 反比例函数

- 2 反比例函数的图象与性质

- 3 反比例函数的应用