4.7 相似三角形的性质(第1课时)教学设计(表格式)北师大版数学九年级上册

文档属性

| 名称 | 4.7 相似三角形的性质(第1课时)教学设计(表格式)北师大版数学九年级上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 315.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-23 21:30:29 | ||

图片预览

文档简介

7 相似三角形的性质

课题 第1课时 相似三角形中对应线段的性质 授课类型 新授课

授课人

教学内容 课本P106-107

教学目标 1.经历探索相似三角形中对应线段比值与相似比的关系的过程,理解相似三角形的性质。利用相似三角形的性质解决一些实际问题。 2.培养学生的探索精神和合作意识;通过运用相似三角形的性质,增强学生的应用意识。在探索过程中发展学生类比的数学思想及全面思考的思维品质。

教学重难点 重点:明确相似三角形中对应线段与相似比的关系。 难点:能熟练运用相似三角形的性质解决实际问题。

教学准备 多媒体课件。

教与学互动设计(教学过程) 设计意图

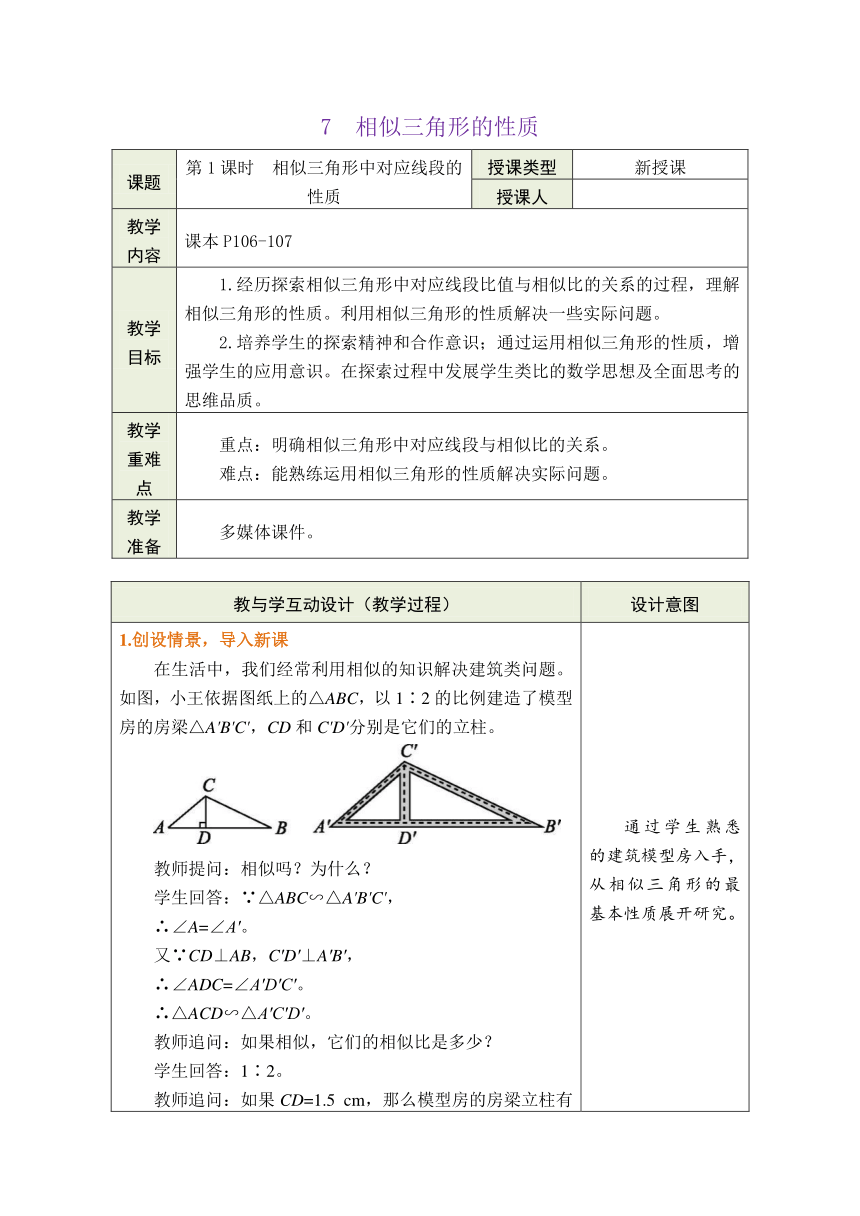

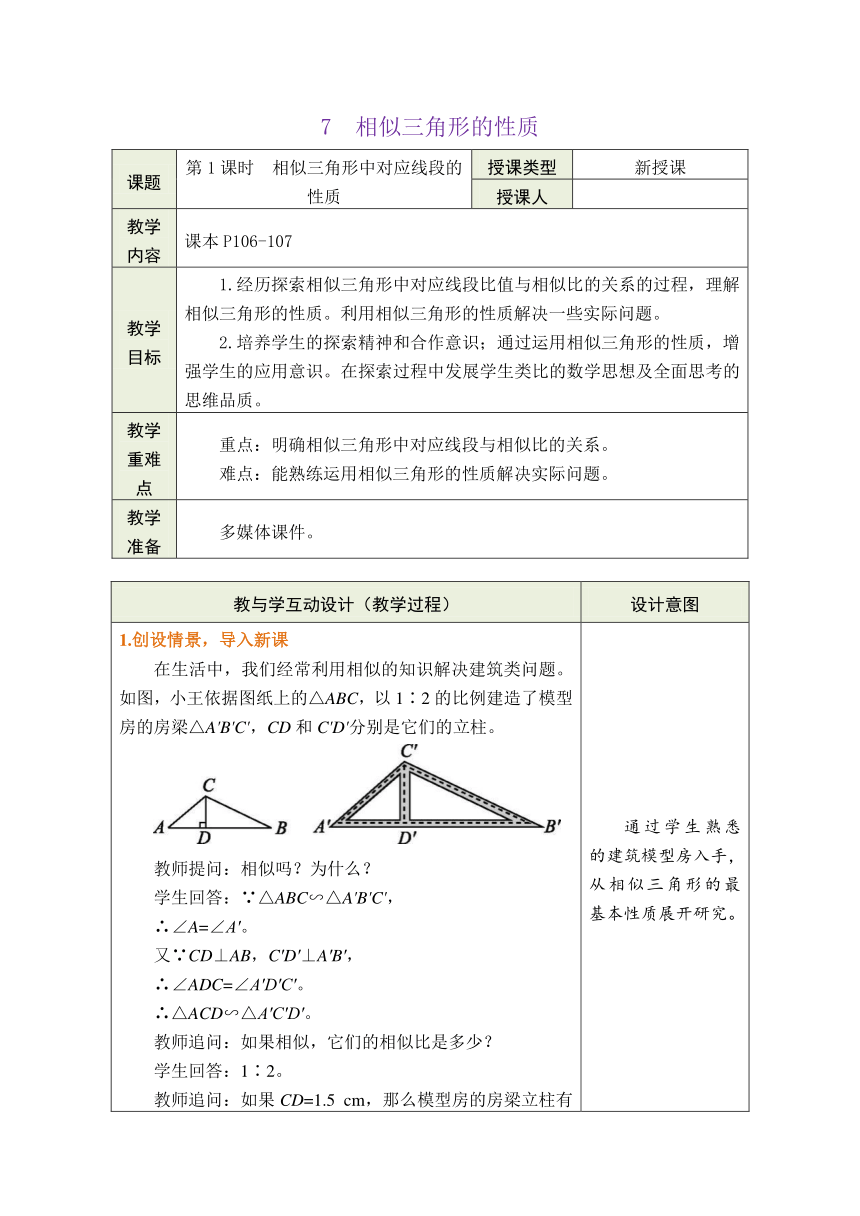

1.创设情景,导入新课 在生活中,我们经常利用相似的知识解决建筑类问题。如图,小王依据图纸上的△ABC,以1∶2的比例建造了模型房的房梁△A'B'C',CD和C'D'分别是它们的立柱。 教师提问:相似吗?为什么? 学生回答:∵△ABC∽△A'B'C', ∴∠A=∠A′。 又∵CD⊥AB,C′D′⊥A′B′, ∴∠ADC=∠A′D′C′。 ∴△ACD∽△A′C′D′。 教师追问:如果相似,它们的相似比是多少? 学生回答:1∶2。 教师追问:如果CD=1.5 cm,那么模型房的房梁立柱有多高? 学生回答:∵,CD=1.5 cm, ∴C′D′=3 cm。 教师提问:同学们能发现相似三角形有怎样的性质? 这节课,我们来学习相似三角形的性质。(教师板书课题: 第1课时 相似三角形的性质) 通过学生熟悉的建筑模型房入手,从相似三角形的最基本性质展开研究。

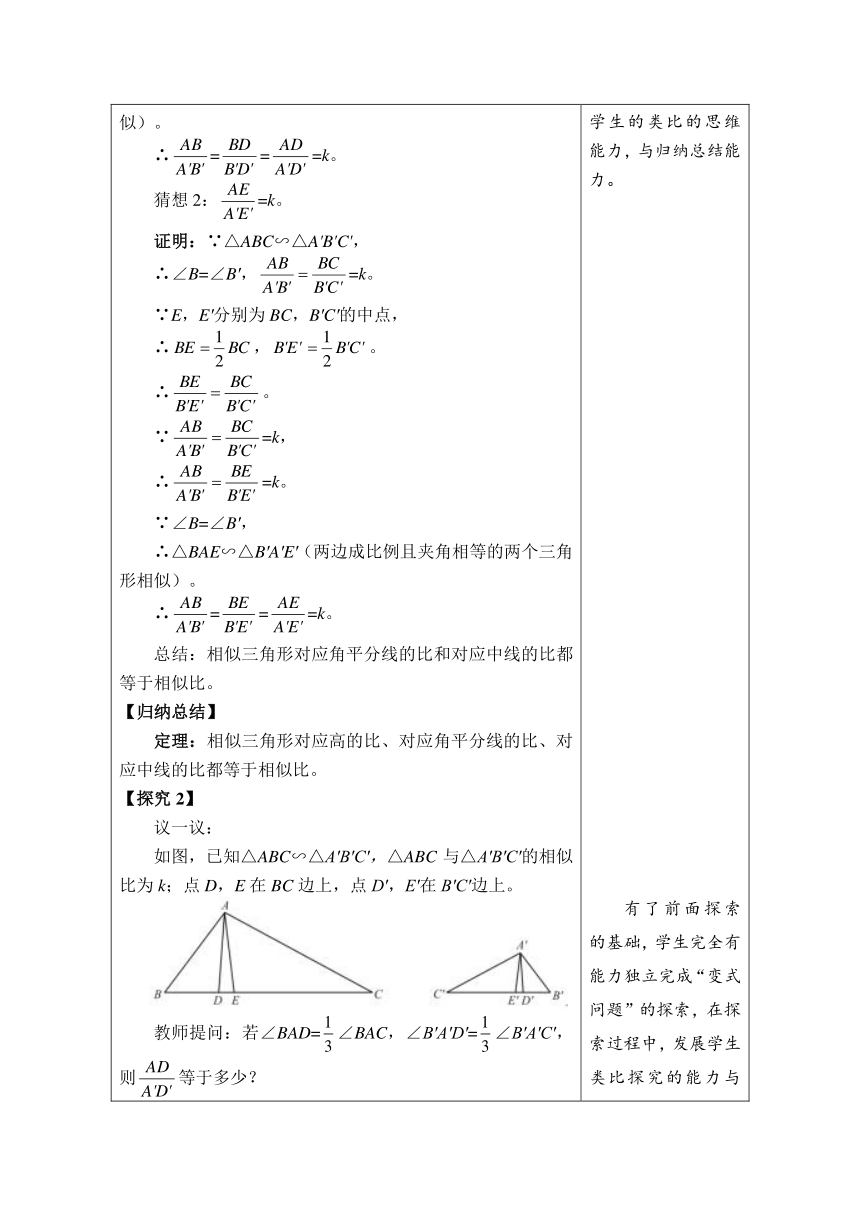

2.实践探究,学习新知 【探究1】 想一想: 已知△ABC∽△A'B'C',△ABC与△A'B'C'的相似比为k。 教师提问:它们对应高的比是多少? 学生活动:有了前面情境导入,学生很容易能回答出:它们对应高的比为k。 总结:相似三角形对应高的比等于相似比。 教师提问:对应角平分线的比是多少? 教师活动:教师可以给出图形、已知条件和问题,鼓励学生自主探究。 根据“想一想”已知。 AD平分∠BAC,A′D′平分∠B′A′C′;E,E′分别为BC,B′C′的中点。试探究AD与A′D′的比值关系,AE与A′E′呢? 师生活动:教师鼓励学生类比探究,小组合作,分组给出猜想并证明自己的猜想。 预设:猜想1:=k。 证明:∵△ABC∽△A'B'C', ∴∠BAC=∠B′A′C′,∠B=∠B′,=k。 ∵AD平分∠BAC,A′D′平分∠B′A′C′, ∴∠BAD=∠B′A′D′。 ∴△BAD∽△B′A′D′(两个角分别相等的两个三角形相似)。 ∴===k。 猜想2:=k。 证明:∵△ABC∽△A'B'C', ∴∠B=∠B′,=k。 ∵E,E′分别为BC,B′C′的中点, ∴,。 ∴。 ∵=k, ∴=k。 ∵∠B=∠B′, ∴△BAE∽△B′A′E′(两边成比例且夹角相等的两个三角形相似)。 ∴===k。 总结:相似三角形对应角平分线的比和对应中线的比都等于相似比。 【归纳总结】 定理:相似三角形对应高的比、对应角平分线的比、对应中线的比都等于相似比。 【探究2】 议一议: 如图,已知△ABC∽△A′B′C′,△ABC与△A′B′C′的相似比为k;点D,E在BC边上,点D′,E′在B′C′边上。 教师提问:若∠BAD=∠BAC,∠B′A′D′=∠B′A′C′,则等于多少? 预设:∵△ABC∽△A′B′C′, ∴∠BAC=∠B′A′C′,∠B=∠B′,=k。 ∵∠BAD=∠BAC,∠B′A′D′=∠B′A′C′, ∴∠BAD=∠B′A′D′。 ∴△BAD∽△B′A′D′(两个角分别相等的两个三角形相似)。 ∴===k。 教师提问:若BE=BC,B′E′=B′C′,则等于多少? 预设:∵△ABC∽△A'B'C', ∴∠B=∠B′,=k。 ∵BE=BC,B′E′=B′C′, ∴。 ∵=k, ∴=k。 ∵∠B=∠B′, ∴△BAE∽△B′A′E′(两边成比例且夹角相等的两个三角形相似)。 ∴===k。 教师提问:同学们还能提出哪些问题?与同伴交流。 教师活动:鼓励学生大胆提出问题,发展他们发现问题、提出问题的能力。对于有困难的学生,教师可进行适当的引导。例如:可这样启发学生:问题(1)中,若将换成,,结论还成立吗?若换成(k≠0)呢?你的理由。同样,将问题(2)中的也进行这样的变化,结论还成立吗?问题(1)中的线段AD与A'D'、问题(2)中的线段AE与A'E'有什么共同的特点? 总结:相似三角形对应角的n等分线的比和对应边的n等分线的比等于相似比。 【教材例题】 例1 如图,AD是△ABC的高,AD=h,点R在AC边上,点S在AB边上,SR⊥AD,垂足为E。当SR=BC时,求DE的长。如果SR=BC呢? 教师活动:操作投影仪。组织学生演练,巡视,等待大部分学生练习做完之后,再请两位学生上台演示,交流。 学生活动:课堂演练,相互讨论,解决演练题的问题。 解:∵SR⊥AD,BC⊥AD, ∴SR∥BC。 ∴∠ASR=∠B,∠ARS=∠C。 ∴△ASR∽△ABC(两角分别相等的两个三角形相似)。 ∴(相似三角形对应高的比等于相似比), 即。 当SR=BC时,得。解得DE=h。 当SR=BC时,得。解得DE=h。 通过问题的形式,指导学生进行几何方法的论证,提高学生参与数学学习的意识,培养学生发现、概括、证明规律的能力。 通过学生小组合作探究,类比前面探究过程,引发学生主动探究意识、培养合作交流能力,发展学生的类比的思维能力,与归纳总结能力。 有了前面探索的基础,学生完全有能力独立完成“变式问题”的探索,在探索过程中,发展学生类比探究的能力与独立解决问题的能力,培养学生全面思考的思维品质。 对知识进行巩练习,使学生对知队加深理解,便于教师及时了解学生对本节课内容的掌握情况。培养学生应用所学知识解决问题的能力。

3.学以致用,应用新知 考点1 相似三角形中对应线段的比 例1 已知△ABC∽△DEF,△ABC与△DEF的相似比为4∶1,则△ABC与△DEF对应边上的高之比为_______。 答案:4∶1 变式训练 两个相似三角形对应高之比为1∶2,那么它们对应中线之比为( ) A. 1∶2 B. 1∶3 C. 1∶4 D. 1∶8 答案:1∶2 考点2 相似三角形中对应线段的比的应用 例2 如图,有一块等腰三角形材料,底边BC=80 cm,高AD=120 cm,现要把它加工成正方形零件,使其一边在BC边上,其余两个顶点分别在AB,AC上,则这个正方形零件的边长为( ) A. 36 cm B. 40 cm C. 48 cm D. 60 cm 答案:C 变式训练 大约在两千多年前,墨子和他的学生做了世界上第一个小孔成倒像的试验,并在《墨经》中有这样的精彩记录:“景到,在午有端,与景长,说在端。”如图所示的小孔成像试验中,若物距为10 cm,像距为15 cm。蜡烛火焰倒立的像的高度是8 cm,则蜡烛火焰的高度是( ) A. B. 6 C. D. 8 答案:C 通过例题的讲解,巩固学生理解相似三角形中对应线段的比,一方面加强学生对知识的掌握,从而提高知识的应用能力;另一方面可以差缺补漏。 通过例题的讲解,巩固学生应用相似三角形中对应线段的比,一方面加强学生对知识的掌握,从而提高知识的应用能力;另一方面可以差缺补漏。

4.随堂训练,巩固新知 1. 如果两个相似三角形对应边之比是1∶4,那么它们的对应中线之比是( ) A. 1∶2 B. 1∶4 C. 1∶8 D. 1∶16 答案:B 2. 四分仪是一种十分古老的测量仪器。其出现可追溯到数学家托勒密的《天文学大成》。图1是古代测量员用四分仪测量一方井的深度,将四分仪置于方井上的边沿,通过窥衡杆测望井底点F、窥衡杆与四分仪的一边BC交于点H。图2中,四分仪为正方形ABCD。方井为矩形BEFG。若测量员从四分仪中读得AB为1,BH为0.5,实地测得BE为2.5。则井深BG为( ) A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 答案:A 3. 如图,若△ADE∽△ACB,且,DE=10,则BC=_______。 答案:15 4. 如图,图1是装了液体的高脚杯,加入一些液体后如图2所示,则此时液面AB为_______cm。 答案: 5. 如图4,AD是△ABC的高,点P,Q在BC边上,点R在AC边上,点S在AB边上,BC=60 cm,AD=40 cm,四边形PQRS是正方形。 解:(1)∵四边形PQRS是正方形, ∴RS∥BC。 ∴∠ASR=∠B,∠ARS=∠C。 ∴△ASR∽△ABC。 (2)∵△ASR∽△ABC, ∴。 设正方形PQRS的边长为x cm, 则AE=(40-x)cm, ∴。 解得x=24。 所以,正方形PQRS的边长为24 cm。 为学生提供自我检测的机会,教师针对学生的学习情况,及时调整授课,查缺补漏。

5.课堂小结,自我完善 通过小结,使学生梳理本节课所学内容,掌握本节课的核心内容。

6.布置作业 课本P108习题4.11中的T1、T2、T3、T4、T5。 课后练习巩固,让所学知识得以运用,提高计算能力和做题效率。

板书设计 第1课时 相似三角形中对应线段的性质 1.相似三角形对应高的比 2.相似三角形对应角平分线的比 3.相似三角形对应中线的比 提纲掣领,重点突出。

教后反思 相似图形是现实生活中广泛存在的现象。探索相似图形的一些重要性质的过程,不但可以使学生更好地认识、描述物体的形状,体会图形相似在刻画现实世界中的重要作用,而且也可以通过解决现实世界中的具体问题,提高学生应用数学的意识和合作交流的能力。因此教学中注意让学生充分经历从具体到抽象,再由抽象上升到具体的学习过程,综合运用以前所学过的研究图形性质的各种方法,逐步加强逻辑推理能力。 反思,更进一步提升。

课题 第1课时 相似三角形中对应线段的性质 授课类型 新授课

授课人

教学内容 课本P106-107

教学目标 1.经历探索相似三角形中对应线段比值与相似比的关系的过程,理解相似三角形的性质。利用相似三角形的性质解决一些实际问题。 2.培养学生的探索精神和合作意识;通过运用相似三角形的性质,增强学生的应用意识。在探索过程中发展学生类比的数学思想及全面思考的思维品质。

教学重难点 重点:明确相似三角形中对应线段与相似比的关系。 难点:能熟练运用相似三角形的性质解决实际问题。

教学准备 多媒体课件。

教与学互动设计(教学过程) 设计意图

1.创设情景,导入新课 在生活中,我们经常利用相似的知识解决建筑类问题。如图,小王依据图纸上的△ABC,以1∶2的比例建造了模型房的房梁△A'B'C',CD和C'D'分别是它们的立柱。 教师提问:相似吗?为什么? 学生回答:∵△ABC∽△A'B'C', ∴∠A=∠A′。 又∵CD⊥AB,C′D′⊥A′B′, ∴∠ADC=∠A′D′C′。 ∴△ACD∽△A′C′D′。 教师追问:如果相似,它们的相似比是多少? 学生回答:1∶2。 教师追问:如果CD=1.5 cm,那么模型房的房梁立柱有多高? 学生回答:∵,CD=1.5 cm, ∴C′D′=3 cm。 教师提问:同学们能发现相似三角形有怎样的性质? 这节课,我们来学习相似三角形的性质。(教师板书课题: 第1课时 相似三角形的性质) 通过学生熟悉的建筑模型房入手,从相似三角形的最基本性质展开研究。

2.实践探究,学习新知 【探究1】 想一想: 已知△ABC∽△A'B'C',△ABC与△A'B'C'的相似比为k。 教师提问:它们对应高的比是多少? 学生活动:有了前面情境导入,学生很容易能回答出:它们对应高的比为k。 总结:相似三角形对应高的比等于相似比。 教师提问:对应角平分线的比是多少? 教师活动:教师可以给出图形、已知条件和问题,鼓励学生自主探究。 根据“想一想”已知。 AD平分∠BAC,A′D′平分∠B′A′C′;E,E′分别为BC,B′C′的中点。试探究AD与A′D′的比值关系,AE与A′E′呢? 师生活动:教师鼓励学生类比探究,小组合作,分组给出猜想并证明自己的猜想。 预设:猜想1:=k。 证明:∵△ABC∽△A'B'C', ∴∠BAC=∠B′A′C′,∠B=∠B′,=k。 ∵AD平分∠BAC,A′D′平分∠B′A′C′, ∴∠BAD=∠B′A′D′。 ∴△BAD∽△B′A′D′(两个角分别相等的两个三角形相似)。 ∴===k。 猜想2:=k。 证明:∵△ABC∽△A'B'C', ∴∠B=∠B′,=k。 ∵E,E′分别为BC,B′C′的中点, ∴,。 ∴。 ∵=k, ∴=k。 ∵∠B=∠B′, ∴△BAE∽△B′A′E′(两边成比例且夹角相等的两个三角形相似)。 ∴===k。 总结:相似三角形对应角平分线的比和对应中线的比都等于相似比。 【归纳总结】 定理:相似三角形对应高的比、对应角平分线的比、对应中线的比都等于相似比。 【探究2】 议一议: 如图,已知△ABC∽△A′B′C′,△ABC与△A′B′C′的相似比为k;点D,E在BC边上,点D′,E′在B′C′边上。 教师提问:若∠BAD=∠BAC,∠B′A′D′=∠B′A′C′,则等于多少? 预设:∵△ABC∽△A′B′C′, ∴∠BAC=∠B′A′C′,∠B=∠B′,=k。 ∵∠BAD=∠BAC,∠B′A′D′=∠B′A′C′, ∴∠BAD=∠B′A′D′。 ∴△BAD∽△B′A′D′(两个角分别相等的两个三角形相似)。 ∴===k。 教师提问:若BE=BC,B′E′=B′C′,则等于多少? 预设:∵△ABC∽△A'B'C', ∴∠B=∠B′,=k。 ∵BE=BC,B′E′=B′C′, ∴。 ∵=k, ∴=k。 ∵∠B=∠B′, ∴△BAE∽△B′A′E′(两边成比例且夹角相等的两个三角形相似)。 ∴===k。 教师提问:同学们还能提出哪些问题?与同伴交流。 教师活动:鼓励学生大胆提出问题,发展他们发现问题、提出问题的能力。对于有困难的学生,教师可进行适当的引导。例如:可这样启发学生:问题(1)中,若将换成,,结论还成立吗?若换成(k≠0)呢?你的理由。同样,将问题(2)中的也进行这样的变化,结论还成立吗?问题(1)中的线段AD与A'D'、问题(2)中的线段AE与A'E'有什么共同的特点? 总结:相似三角形对应角的n等分线的比和对应边的n等分线的比等于相似比。 【教材例题】 例1 如图,AD是△ABC的高,AD=h,点R在AC边上,点S在AB边上,SR⊥AD,垂足为E。当SR=BC时,求DE的长。如果SR=BC呢? 教师活动:操作投影仪。组织学生演练,巡视,等待大部分学生练习做完之后,再请两位学生上台演示,交流。 学生活动:课堂演练,相互讨论,解决演练题的问题。 解:∵SR⊥AD,BC⊥AD, ∴SR∥BC。 ∴∠ASR=∠B,∠ARS=∠C。 ∴△ASR∽△ABC(两角分别相等的两个三角形相似)。 ∴(相似三角形对应高的比等于相似比), 即。 当SR=BC时,得。解得DE=h。 当SR=BC时,得。解得DE=h。 通过问题的形式,指导学生进行几何方法的论证,提高学生参与数学学习的意识,培养学生发现、概括、证明规律的能力。 通过学生小组合作探究,类比前面探究过程,引发学生主动探究意识、培养合作交流能力,发展学生的类比的思维能力,与归纳总结能力。 有了前面探索的基础,学生完全有能力独立完成“变式问题”的探索,在探索过程中,发展学生类比探究的能力与独立解决问题的能力,培养学生全面思考的思维品质。 对知识进行巩练习,使学生对知队加深理解,便于教师及时了解学生对本节课内容的掌握情况。培养学生应用所学知识解决问题的能力。

3.学以致用,应用新知 考点1 相似三角形中对应线段的比 例1 已知△ABC∽△DEF,△ABC与△DEF的相似比为4∶1,则△ABC与△DEF对应边上的高之比为_______。 答案:4∶1 变式训练 两个相似三角形对应高之比为1∶2,那么它们对应中线之比为( ) A. 1∶2 B. 1∶3 C. 1∶4 D. 1∶8 答案:1∶2 考点2 相似三角形中对应线段的比的应用 例2 如图,有一块等腰三角形材料,底边BC=80 cm,高AD=120 cm,现要把它加工成正方形零件,使其一边在BC边上,其余两个顶点分别在AB,AC上,则这个正方形零件的边长为( ) A. 36 cm B. 40 cm C. 48 cm D. 60 cm 答案:C 变式训练 大约在两千多年前,墨子和他的学生做了世界上第一个小孔成倒像的试验,并在《墨经》中有这样的精彩记录:“景到,在午有端,与景长,说在端。”如图所示的小孔成像试验中,若物距为10 cm,像距为15 cm。蜡烛火焰倒立的像的高度是8 cm,则蜡烛火焰的高度是( ) A. B. 6 C. D. 8 答案:C 通过例题的讲解,巩固学生理解相似三角形中对应线段的比,一方面加强学生对知识的掌握,从而提高知识的应用能力;另一方面可以差缺补漏。 通过例题的讲解,巩固学生应用相似三角形中对应线段的比,一方面加强学生对知识的掌握,从而提高知识的应用能力;另一方面可以差缺补漏。

4.随堂训练,巩固新知 1. 如果两个相似三角形对应边之比是1∶4,那么它们的对应中线之比是( ) A. 1∶2 B. 1∶4 C. 1∶8 D. 1∶16 答案:B 2. 四分仪是一种十分古老的测量仪器。其出现可追溯到数学家托勒密的《天文学大成》。图1是古代测量员用四分仪测量一方井的深度,将四分仪置于方井上的边沿,通过窥衡杆测望井底点F、窥衡杆与四分仪的一边BC交于点H。图2中,四分仪为正方形ABCD。方井为矩形BEFG。若测量员从四分仪中读得AB为1,BH为0.5,实地测得BE为2.5。则井深BG为( ) A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 答案:A 3. 如图,若△ADE∽△ACB,且,DE=10,则BC=_______。 答案:15 4. 如图,图1是装了液体的高脚杯,加入一些液体后如图2所示,则此时液面AB为_______cm。 答案: 5. 如图4,AD是△ABC的高,点P,Q在BC边上,点R在AC边上,点S在AB边上,BC=60 cm,AD=40 cm,四边形PQRS是正方形。 解:(1)∵四边形PQRS是正方形, ∴RS∥BC。 ∴∠ASR=∠B,∠ARS=∠C。 ∴△ASR∽△ABC。 (2)∵△ASR∽△ABC, ∴。 设正方形PQRS的边长为x cm, 则AE=(40-x)cm, ∴。 解得x=24。 所以,正方形PQRS的边长为24 cm。 为学生提供自我检测的机会,教师针对学生的学习情况,及时调整授课,查缺补漏。

5.课堂小结,自我完善 通过小结,使学生梳理本节课所学内容,掌握本节课的核心内容。

6.布置作业 课本P108习题4.11中的T1、T2、T3、T4、T5。 课后练习巩固,让所学知识得以运用,提高计算能力和做题效率。

板书设计 第1课时 相似三角形中对应线段的性质 1.相似三角形对应高的比 2.相似三角形对应角平分线的比 3.相似三角形对应中线的比 提纲掣领,重点突出。

教后反思 相似图形是现实生活中广泛存在的现象。探索相似图形的一些重要性质的过程,不但可以使学生更好地认识、描述物体的形状,体会图形相似在刻画现实世界中的重要作用,而且也可以通过解决现实世界中的具体问题,提高学生应用数学的意识和合作交流的能力。因此教学中注意让学生充分经历从具体到抽象,再由抽象上升到具体的学习过程,综合运用以前所学过的研究图形性质的各种方法,逐步加强逻辑推理能力。 反思,更进一步提升。

同课章节目录

- 第一章 特殊平行四边形

- 1 菱形的性质与判定

- 2 矩形的性质与判定

- 3 正方形的性质与判定

- 第二章 一元二次方程

- 1 认识一元二次方程

- 2 用配方法求解一元二次方程

- 3 用公式法求解一元二次方程

- 4 用因式分解法求解一元二次方程

- 5 一元二次方程的根与系数的关系

- 6 应用一元二次方程

- 第三章 概率的进一步认识

- 1 用树状图或表格求概率

- 2 用频率估计概率

- 第四章 图形的相似

- 1 成比例线段

- 2 平行线分线段成比例

- 3 相似多边形

- 4 探索三角形相似的条件

- 5 相似三角形判定定理的证明

- 6 利用相似三角形测高

- 7 相似三角形的性质

- 8 图形的位似

- 第五章 投影与视图

- 1 投影

- 2 视图

- 第六章 反比例函数

- 1 反比例函数

- 2 反比例函数的图象与性质

- 3 反比例函数的应用