1.6.1 利用三角函数测高 教学设计(表格式)北师大版数学九年级下册

文档属性

| 名称 | 1.6.1 利用三角函数测高 教学设计(表格式)北师大版数学九年级下册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 239.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-23 21:37:04 | ||

图片预览

文档简介

6 利用三角函数测高(第1课时)

课题 利用三角函数测高(第1课时) 授课类型 活动课

授课人

教学内容 课本P22-23

教学目标 能够根据三角函数测高的原理制定测量方案; 能够掌握运用测倾器测角的方法; 能综合应用直角三角形的边角关系的知识解决实际问题

教学重难点 重点:理解测倾器的构造原理,明确测量物体高度所需数据,能够根据测量数据用三角函数的知识计算出物体的高度。 难点:制作测倾器,掌握根据三角函数测量物体高度的方法。

教学准备 多媒体课件、卷尺、侧倾器。

教与学互动设计(教学过程) 设计意图

1.创设情景,导入新课 同学们,为推进爱国主义教育,引导我国青少年学生热爱祖国,尊敬国旗,同时也是按照《中华人民共和国国旗法》规定,我们每周一会举行升旗仪式,让五星红旗飘扬在学校中,那同学们,如果老师想要测量一下我们学校旗杆的高度,你们知道老师应该怎么做吗? 我们今天这节课就来探究下如何测量一个物体的高度,同时也是为下节课的实地测量做好准备工作(教师板书课题:6 利用三角函数测高) 教师活动:教师创设情境,师生互动,引出课题。 从现实情景入手一方面容易吸引学生的注意力,另一方面因为课题蕴含其中,能使学生体会到数学就在我们身边,也合理地揭示了学习新知识的必要性,从而激发学生探究的积极性。

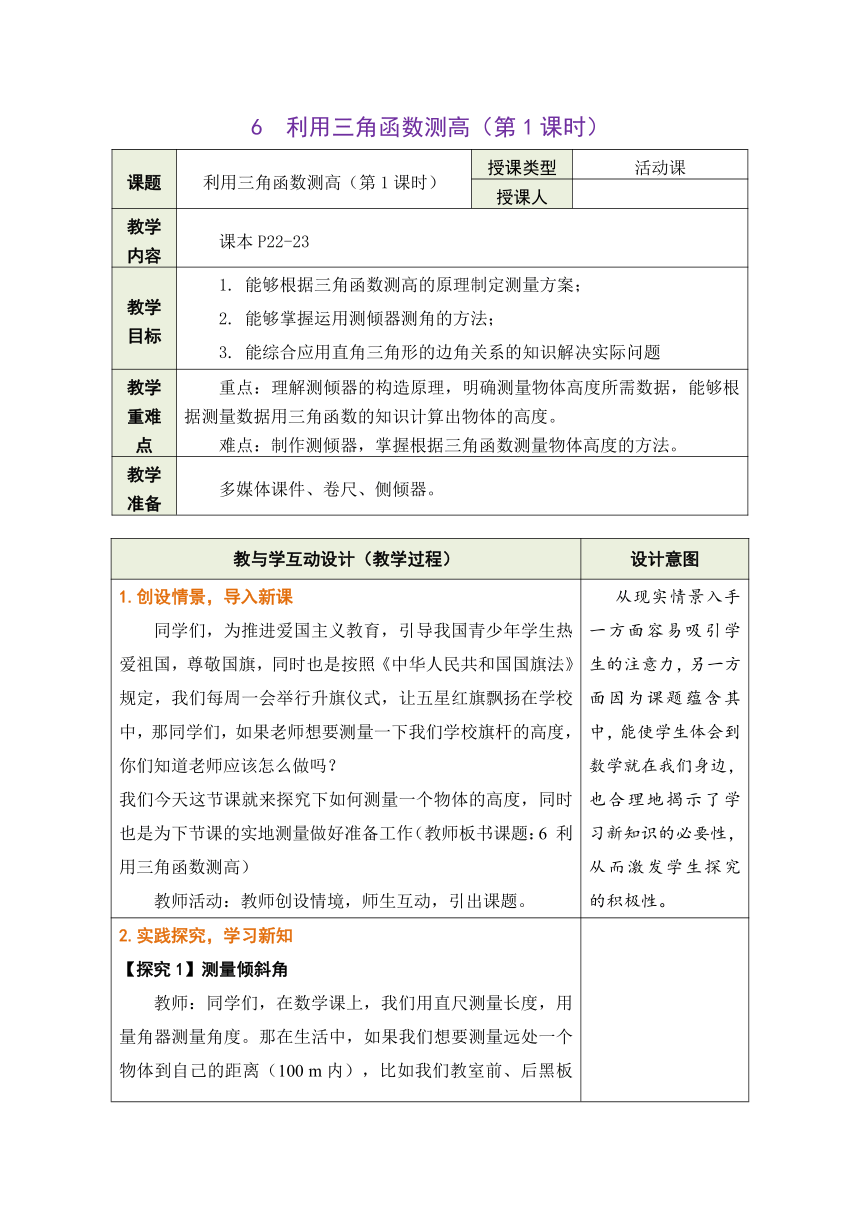

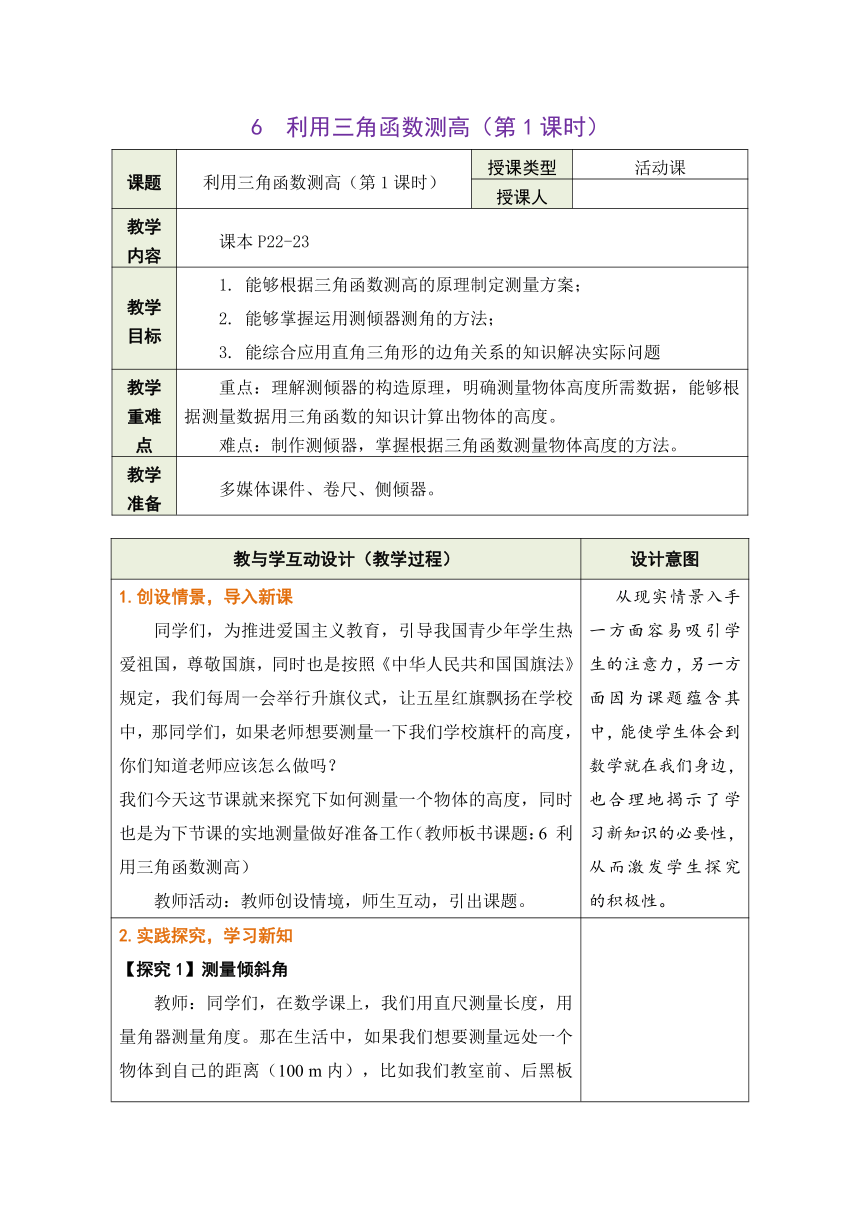

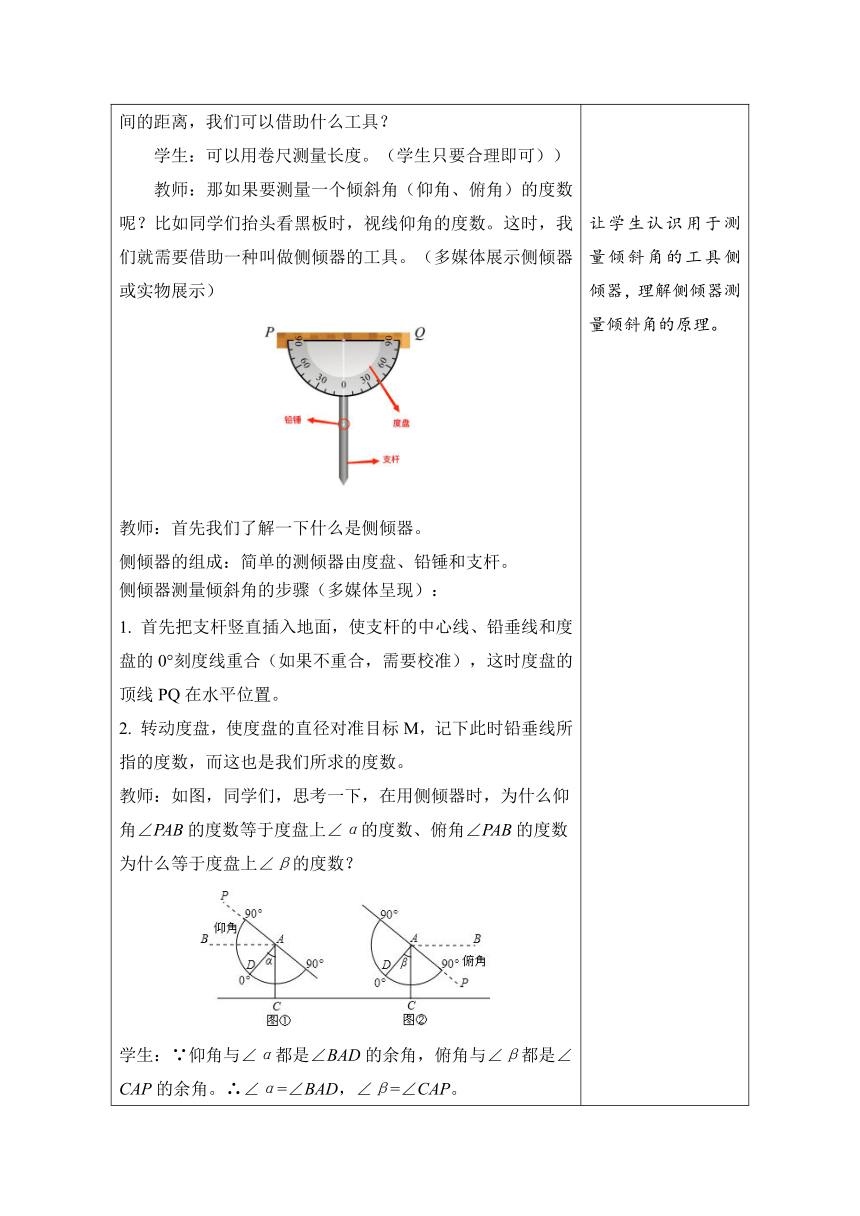

2.实践探究,学习新知 【探究1】测量倾斜角 教师:同学们,在数学课上,我们用直尺测量长度,用量角器测量角度。那在生活中,如果我们想要测量远处一个物体到自己的距离(100 m内),比如我们教室前、后黑板间的距离,我们可以借助什么工具? 学生:可以用卷尺测量长度。(学生只要合理即可)) 教师:那如果要测量一个倾斜角(仰角、俯角)的度数呢?比如同学们抬头看黑板时,视线仰角的度数。这时,我们就需要借助一种叫做侧倾器的工具。(多媒体展示侧倾器或实物展示) 教师:首先我们了解一下什么是侧倾器。 侧倾器的组成:简单的测倾器由度盘、铅锤和支杆。 侧倾器测量倾斜角的步骤(多媒体呈现): 首先把支杆竖直插入地面,使支杆的中心线、铅垂线和度盘的0°刻度线重合(如果不重合,需要校准),这时度盘的顶线PQ在水平位置。 转动度盘,使度盘的直径对准目标M,记下此时铅垂线所指的度数,而这也是我们所求的度数。 教师:如图,同学们,思考一下,在用侧倾器时,为什么仰角∠PAB的度数等于度盘上∠α的度数、俯角∠PAB的度数为什么等于度盘上∠β的度数? 学生:∵仰角与∠α都是∠BAD的余角,俯角与∠β都是∠CAP的余角。∴∠α=∠BAD,∠β=∠CAP。 教师:在实际测量中,会有误差,因此尽量多测几遍,然后取它们的平均值。 【探究2】测量底部可以到达的物体的高度 教师:所谓“底部可以到达”,就是在地面上可以无障碍地直接测得测点与被测物体的底部之间的距离。如图,要测量物体MN的高度,我们应该怎样做,请各小组组内交流,参照老师给出的问题,制定测量方案。(多媒体呈现) 需要用到哪些工具?(工具尽可能简单、尽可能少) 需要测量哪些数据?(数据尽可能方便、尽可能少) 根据测量数据,如何计算物体的高度? 师生活动:教师给出问题,学生小组讨论,确定测量步骤。 测量步骤:要测量物体MN的高度,可按下列步骤进行: 在测点A处安置测倾器,测得物体顶部M的仰角∠MCE=α。 量出测点A到物体底部N的水平距离AN=l。 量出测倾器的高度AC=h。 教师:根据测量数据,你能求出物体MN的高度吗?说说你的理由. 学生:解:由题可得:CE=AN=l,NE=AC=h, 在Rt△CEM中, ∴ME=l·tan α, ∴MN=ME+NE=l·tan α+h。 【探究3】测量底部不可以到达的物体的高度 教师:所谓“底部不可以到达”,就是在地面上无法直接测得测点与被测物体的底部之间的距离。如图,要测量物体MN的高度,我们应该怎样做,请各小组组内交流,参照老师给出的问题,制定测量方案。(多媒体呈现) 需要用到哪些工具?(工具尽可能简单、尽可能少) 需要测量哪些数据?(数据尽可能方便、尽可能少) 根据测量数据,如何计算物体的高度? 师生活动:教师给出问题,学生小组讨论,确定测量步骤。 测量步骤:要测量物体MN的高度,可按下列步骤进行: 在测点A处安置测倾器,测得此时物体顶部M的仰角∠MCE=α。 在测点A与物体之间的B处安置测倾器(A,B与N在一条直线上,且A,B之间的距离可以直接测得),测得此时物体顶部M的仰角∠MDE=β。 量出测倾器的高度AC=BD=h,以及测点A,B之间的距离AB=l。 教师:根据测量数据,你能求出物体MN的高度吗?说说你的理由。 学生:解:由题可得:AC=BD=NE=m,CD=AB=n, 在Rt△CEM中,,∴。 在Rt△DEM中,,∴。 由,得= 。 ∴MN=ME+ NE=m+ 。 【归纳总结】 侧倾器 组成:度盘、铅锤和支杆;原理:同角的余角相等。 测量底部可以到达的物体的高度 测量数据:仰角∠MCE,水平距离AN,测倾器的高度AC。 高度:MN=l·tan α+h。 测量底部不可以到达的物体的高度 测量数据:仰角∠MCE,仰角∠MDE,水平距离AB,测倾器的高度AC。 高度:MN=m+ 。 让学生认识用于测量倾斜角的工具侧倾器,理解侧倾器测量倾斜角的原理。

3.学以致用,应用新知 考点1 侧倾器 如图,在量角器的圆心O处下挂一铅锤,制作了一个简易测倾仪.量角器的0刻度线AB对准楼顶时,铅垂线对应的读数是50°,则此时观察楼顶的仰角度数是 。 答案:40°。 考点2 测量底部可以到达的物体的高度 2.如图,某数学活动小组要测量校园内旗杆AB的高度,点B、C在同一条水平线上,测角仪在D处测得旗杆最高点A的仰角为α.若测角仪CD=a,BC=b,则旗杆AB的高度为( ) A.a+bcos α B. C.a+btan α D. 答案:C 考点3 测量底部不可以到达的物体的高度 3.如图,数学实践活动小组要测量学校附近楼房CD的高度,在水平地面A处安置测倾器测得楼房CD顶部点D的仰角为45°,向前走20米到达A处,测得点D的仰角为67.5°,已知测倾器AB的高度为1.6米,则楼房CD的高度约为( )(结果精确到0.1米,tan67.5°=1,1.414) A.35.7米 B.35.74米 C.34.14米 D.34.1米 答案:A 让学生通过解题,进一步明确侧倾器的使用以及测高所需要的数据,为第二课时的实践活动打好基础。

4.动手操作,应用新知 侧倾器的制作 讲解仪器制作的方法及要素,确保测倾器误差小,且学生作品完成后,教师应进行检查验收,确保收集数据有效。 师生活动:学生探究、教师讲解制作方法,学生分组完成制作(教师可展示样品,学生制作时间为课上加课后)。 实际操作,培养学生的动手能力,明确分工,培养学生的合作能力。

5.课堂小结,自我完善 1. 侧倾器的使用方法及原理; 2. 测量底部可以到达的物体的高度的方法; 3. 测量底部不可以到达的物体的高度的方法。 通过小结,使学生梳理本节课所学内容,掌握本节课的核心内容。

6.布置作业 课本P23习题1.7 第1题。 培养学生的动手能力,明确分工,培养学生的团结合作能力。

板书设计 6 利用三角函数测高侧倾器 测量底部可以到达的物体的高度 测量底部不可以到达的物体的高度教师题目讲解 学生活动区投影区

提纲掣领,重点突出。

教后反思 本课时是一节活动课的准备课,应作好活动课的各项准备,提前预判活动课所需要的各种知识与能力上的、动手操作环节上等相关经验储备,为下一节的活动课作好铺垫。 由于不同学生有着不同的已有经验,不同的情感表达,不同的认知方式,因此老师在组织活动时要放弃齐步走、一刀切的观念,对待结果也不要急于求成,应重视过程,让每个孩子都参与方案讨论中来,慢下节奏让学生理解解决问题的思路与方法,鼓励学生用其他方法测量问题高,提升学生总结归纳的能力。 教师要大胆鼓励学生动手制作侧倾器,并鼓励学生判断误差产生的可能性及减少误差的办法,建立理论与实践联系的思维方式,发展学生应用数学的能力。 反思,更进一步提升。

课题 利用三角函数测高(第1课时) 授课类型 活动课

授课人

教学内容 课本P22-23

教学目标 能够根据三角函数测高的原理制定测量方案; 能够掌握运用测倾器测角的方法; 能综合应用直角三角形的边角关系的知识解决实际问题

教学重难点 重点:理解测倾器的构造原理,明确测量物体高度所需数据,能够根据测量数据用三角函数的知识计算出物体的高度。 难点:制作测倾器,掌握根据三角函数测量物体高度的方法。

教学准备 多媒体课件、卷尺、侧倾器。

教与学互动设计(教学过程) 设计意图

1.创设情景,导入新课 同学们,为推进爱国主义教育,引导我国青少年学生热爱祖国,尊敬国旗,同时也是按照《中华人民共和国国旗法》规定,我们每周一会举行升旗仪式,让五星红旗飘扬在学校中,那同学们,如果老师想要测量一下我们学校旗杆的高度,你们知道老师应该怎么做吗? 我们今天这节课就来探究下如何测量一个物体的高度,同时也是为下节课的实地测量做好准备工作(教师板书课题:6 利用三角函数测高) 教师活动:教师创设情境,师生互动,引出课题。 从现实情景入手一方面容易吸引学生的注意力,另一方面因为课题蕴含其中,能使学生体会到数学就在我们身边,也合理地揭示了学习新知识的必要性,从而激发学生探究的积极性。

2.实践探究,学习新知 【探究1】测量倾斜角 教师:同学们,在数学课上,我们用直尺测量长度,用量角器测量角度。那在生活中,如果我们想要测量远处一个物体到自己的距离(100 m内),比如我们教室前、后黑板间的距离,我们可以借助什么工具? 学生:可以用卷尺测量长度。(学生只要合理即可)) 教师:那如果要测量一个倾斜角(仰角、俯角)的度数呢?比如同学们抬头看黑板时,视线仰角的度数。这时,我们就需要借助一种叫做侧倾器的工具。(多媒体展示侧倾器或实物展示) 教师:首先我们了解一下什么是侧倾器。 侧倾器的组成:简单的测倾器由度盘、铅锤和支杆。 侧倾器测量倾斜角的步骤(多媒体呈现): 首先把支杆竖直插入地面,使支杆的中心线、铅垂线和度盘的0°刻度线重合(如果不重合,需要校准),这时度盘的顶线PQ在水平位置。 转动度盘,使度盘的直径对准目标M,记下此时铅垂线所指的度数,而这也是我们所求的度数。 教师:如图,同学们,思考一下,在用侧倾器时,为什么仰角∠PAB的度数等于度盘上∠α的度数、俯角∠PAB的度数为什么等于度盘上∠β的度数? 学生:∵仰角与∠α都是∠BAD的余角,俯角与∠β都是∠CAP的余角。∴∠α=∠BAD,∠β=∠CAP。 教师:在实际测量中,会有误差,因此尽量多测几遍,然后取它们的平均值。 【探究2】测量底部可以到达的物体的高度 教师:所谓“底部可以到达”,就是在地面上可以无障碍地直接测得测点与被测物体的底部之间的距离。如图,要测量物体MN的高度,我们应该怎样做,请各小组组内交流,参照老师给出的问题,制定测量方案。(多媒体呈现) 需要用到哪些工具?(工具尽可能简单、尽可能少) 需要测量哪些数据?(数据尽可能方便、尽可能少) 根据测量数据,如何计算物体的高度? 师生活动:教师给出问题,学生小组讨论,确定测量步骤。 测量步骤:要测量物体MN的高度,可按下列步骤进行: 在测点A处安置测倾器,测得物体顶部M的仰角∠MCE=α。 量出测点A到物体底部N的水平距离AN=l。 量出测倾器的高度AC=h。 教师:根据测量数据,你能求出物体MN的高度吗?说说你的理由. 学生:解:由题可得:CE=AN=l,NE=AC=h, 在Rt△CEM中, ∴ME=l·tan α, ∴MN=ME+NE=l·tan α+h。 【探究3】测量底部不可以到达的物体的高度 教师:所谓“底部不可以到达”,就是在地面上无法直接测得测点与被测物体的底部之间的距离。如图,要测量物体MN的高度,我们应该怎样做,请各小组组内交流,参照老师给出的问题,制定测量方案。(多媒体呈现) 需要用到哪些工具?(工具尽可能简单、尽可能少) 需要测量哪些数据?(数据尽可能方便、尽可能少) 根据测量数据,如何计算物体的高度? 师生活动:教师给出问题,学生小组讨论,确定测量步骤。 测量步骤:要测量物体MN的高度,可按下列步骤进行: 在测点A处安置测倾器,测得此时物体顶部M的仰角∠MCE=α。 在测点A与物体之间的B处安置测倾器(A,B与N在一条直线上,且A,B之间的距离可以直接测得),测得此时物体顶部M的仰角∠MDE=β。 量出测倾器的高度AC=BD=h,以及测点A,B之间的距离AB=l。 教师:根据测量数据,你能求出物体MN的高度吗?说说你的理由。 学生:解:由题可得:AC=BD=NE=m,CD=AB=n, 在Rt△CEM中,,∴。 在Rt△DEM中,,∴。 由,得= 。 ∴MN=ME+ NE=m+ 。 【归纳总结】 侧倾器 组成:度盘、铅锤和支杆;原理:同角的余角相等。 测量底部可以到达的物体的高度 测量数据:仰角∠MCE,水平距离AN,测倾器的高度AC。 高度:MN=l·tan α+h。 测量底部不可以到达的物体的高度 测量数据:仰角∠MCE,仰角∠MDE,水平距离AB,测倾器的高度AC。 高度:MN=m+ 。 让学生认识用于测量倾斜角的工具侧倾器,理解侧倾器测量倾斜角的原理。

3.学以致用,应用新知 考点1 侧倾器 如图,在量角器的圆心O处下挂一铅锤,制作了一个简易测倾仪.量角器的0刻度线AB对准楼顶时,铅垂线对应的读数是50°,则此时观察楼顶的仰角度数是 。 答案:40°。 考点2 测量底部可以到达的物体的高度 2.如图,某数学活动小组要测量校园内旗杆AB的高度,点B、C在同一条水平线上,测角仪在D处测得旗杆最高点A的仰角为α.若测角仪CD=a,BC=b,则旗杆AB的高度为( ) A.a+bcos α B. C.a+btan α D. 答案:C 考点3 测量底部不可以到达的物体的高度 3.如图,数学实践活动小组要测量学校附近楼房CD的高度,在水平地面A处安置测倾器测得楼房CD顶部点D的仰角为45°,向前走20米到达A处,测得点D的仰角为67.5°,已知测倾器AB的高度为1.6米,则楼房CD的高度约为( )(结果精确到0.1米,tan67.5°=1,1.414) A.35.7米 B.35.74米 C.34.14米 D.34.1米 答案:A 让学生通过解题,进一步明确侧倾器的使用以及测高所需要的数据,为第二课时的实践活动打好基础。

4.动手操作,应用新知 侧倾器的制作 讲解仪器制作的方法及要素,确保测倾器误差小,且学生作品完成后,教师应进行检查验收,确保收集数据有效。 师生活动:学生探究、教师讲解制作方法,学生分组完成制作(教师可展示样品,学生制作时间为课上加课后)。 实际操作,培养学生的动手能力,明确分工,培养学生的合作能力。

5.课堂小结,自我完善 1. 侧倾器的使用方法及原理; 2. 测量底部可以到达的物体的高度的方法; 3. 测量底部不可以到达的物体的高度的方法。 通过小结,使学生梳理本节课所学内容,掌握本节课的核心内容。

6.布置作业 课本P23习题1.7 第1题。 培养学生的动手能力,明确分工,培养学生的团结合作能力。

板书设计 6 利用三角函数测高侧倾器 测量底部可以到达的物体的高度 测量底部不可以到达的物体的高度教师题目讲解 学生活动区投影区

提纲掣领,重点突出。

教后反思 本课时是一节活动课的准备课,应作好活动课的各项准备,提前预判活动课所需要的各种知识与能力上的、动手操作环节上等相关经验储备,为下一节的活动课作好铺垫。 由于不同学生有着不同的已有经验,不同的情感表达,不同的认知方式,因此老师在组织活动时要放弃齐步走、一刀切的观念,对待结果也不要急于求成,应重视过程,让每个孩子都参与方案讨论中来,慢下节奏让学生理解解决问题的思路与方法,鼓励学生用其他方法测量问题高,提升学生总结归纳的能力。 教师要大胆鼓励学生动手制作侧倾器,并鼓励学生判断误差产生的可能性及减少误差的办法,建立理论与实践联系的思维方式,发展学生应用数学的能力。 反思,更进一步提升。