1.6.2 利用三角函数测高 教学设计(表格式)北师大版数学九年级下册

文档属性

| 名称 | 1.6.2 利用三角函数测高 教学设计(表格式)北师大版数学九年级下册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 39.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-23 21:37:18 | ||

图片预览

文档简介

6 利用三角函数测高(第2课时)

课题 利用三角函数测高(第2课时) 授课类型 活动课

授课人

教学内容 课本P22-23

教学目标 经历设计活动方案,实地测量和撰写活动报告的过程; 学会对仪器进行调整,对所得的数据进行分析,对测量的结果进行矫正,从而得出符合实际的结果。

教学重难点 重点:学会设计活动方案,实地测量以及撰写活动报告。培养学生的数学应用意识,提高学生的数学能力及数学情感。 难点:开放课堂的高效组织,注重启发和引导学生进入角色,教师在活动中要处理好放与收的关系。

教学准备 多媒体课件、卷尺、侧倾器。

教与学互动设计(教学过程) 设计意图

1.设计活动方案 学生活动: 活动分组:6人一组,分工合作(组长A、器材管理员B、测量员C、记录员D、计算员E、复核员F); 小组根据需要测量的对象的实际情况,先讨论研究测量方案及具体的操作步骤,分别讨论底部可以到达的物体的高度(操场边的国旗)、底部不可以到达的物体的高度(围墙外的居民楼)各需要测量哪些数据。 教师活动:协调学生分组,辅助学生完成方案设计。 明确活动任务,根据测量对象设计测量方案,培养学生的合作能力。

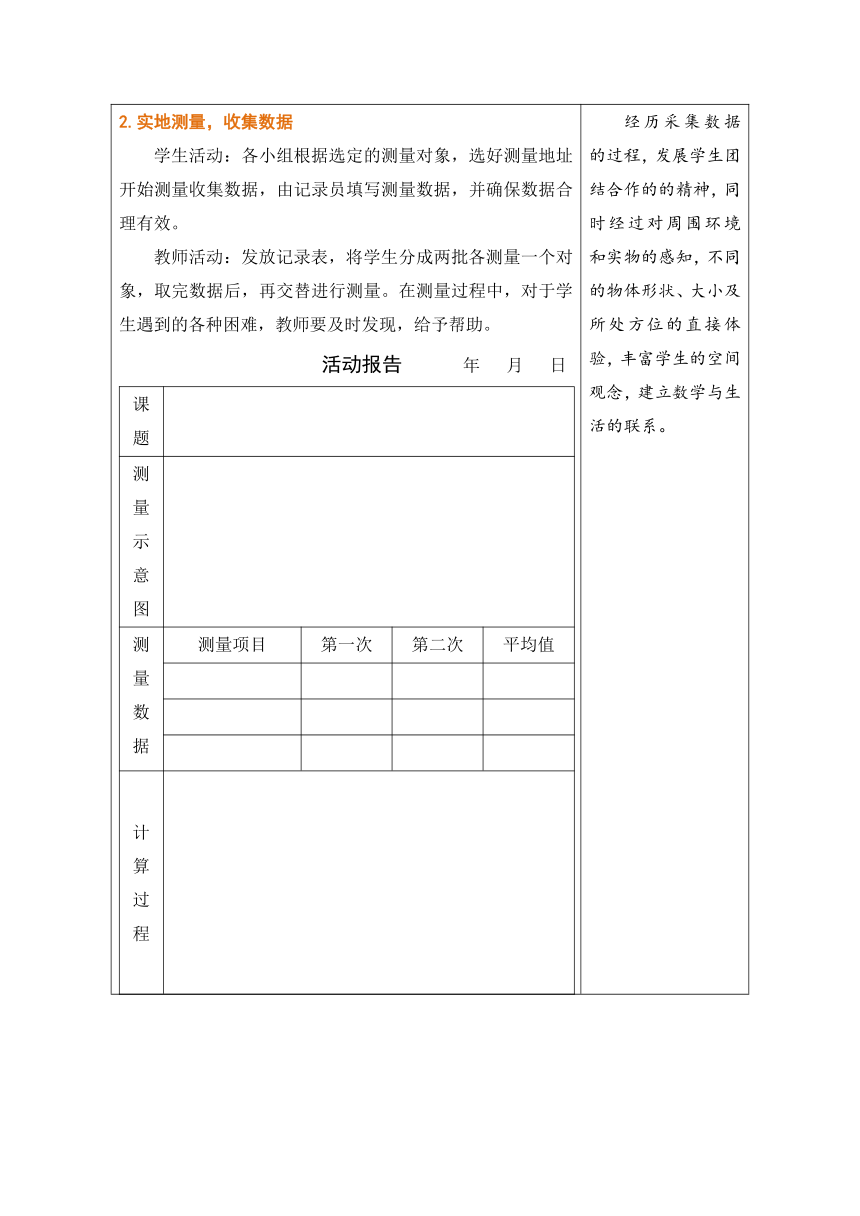

2.实地测量,收集数据 学生活动:各小组根据选定的测量对象,选好测量地址开始测量收集数据,由记录员填写测量数据,并确保数据合理有效。 教师活动:发放记录表,将学生分成两批各测量一个对象,取完数据后,再交替进行测量。在测量过程中,对于学生遇到的各种困难,教师要及时发现,给予帮助。 活动报告 年 月 日 课题测 量 示 意 图测 量数 据测量项目第一次第二次平均值计 算 过 程 活 动 感 受负责人及参加人员计算者及复核者指导老师审核意见备注

经历采集数据的过程,发展学生团结合作的的精神,同时经过对周围环境和实物的感知,不同的物体形状、大小及所处方位的直接体验,丰富学生的空间观念,建立数学与生活的联系。

3.数据分析,交流分享 学生活动:各小组进行数据的核对、计算,汇报各小组的实践结果,进行比较分析。 教师活动:注重理论联系实际,鼓励学生分享在操作过程中出现的问题,并反思原因及如何解决问题,培养学生反思的能力。 对活动结果进行分析交流,锻炼学生语言组织能力。

5.课堂小结,自我完善 1. 设计活动方案; 2. 实地测量物体高度; 3. 测量数据分析比较。 通过小结,使学生梳理本节课所学内容,掌握本节课的核心内容。

6.布置作业 1. 课本P23习题1.7 第2,3题。 培养学生的动手能力,明确分工,培养学生的团结合作能力。

板书设计 6 利用三角函数测高(第2课时)投影区

提纲掣领,重点突出。

教后反思 学生非常喜欢活动课,学习积极性非常高,要结合教材,多开发数学活动课; 在活动中,学生利用数学知识解决了实际问题,感受了生活中的数学,体验到了数学的价值; 在分组活动、小组合作、全班交流研讨的过程中,学生的合作意识得到了发展. 反思,更进一步提升。

课题 利用三角函数测高(第2课时) 授课类型 活动课

授课人

教学内容 课本P22-23

教学目标 经历设计活动方案,实地测量和撰写活动报告的过程; 学会对仪器进行调整,对所得的数据进行分析,对测量的结果进行矫正,从而得出符合实际的结果。

教学重难点 重点:学会设计活动方案,实地测量以及撰写活动报告。培养学生的数学应用意识,提高学生的数学能力及数学情感。 难点:开放课堂的高效组织,注重启发和引导学生进入角色,教师在活动中要处理好放与收的关系。

教学准备 多媒体课件、卷尺、侧倾器。

教与学互动设计(教学过程) 设计意图

1.设计活动方案 学生活动: 活动分组:6人一组,分工合作(组长A、器材管理员B、测量员C、记录员D、计算员E、复核员F); 小组根据需要测量的对象的实际情况,先讨论研究测量方案及具体的操作步骤,分别讨论底部可以到达的物体的高度(操场边的国旗)、底部不可以到达的物体的高度(围墙外的居民楼)各需要测量哪些数据。 教师活动:协调学生分组,辅助学生完成方案设计。 明确活动任务,根据测量对象设计测量方案,培养学生的合作能力。

2.实地测量,收集数据 学生活动:各小组根据选定的测量对象,选好测量地址开始测量收集数据,由记录员填写测量数据,并确保数据合理有效。 教师活动:发放记录表,将学生分成两批各测量一个对象,取完数据后,再交替进行测量。在测量过程中,对于学生遇到的各种困难,教师要及时发现,给予帮助。 活动报告 年 月 日 课题测 量 示 意 图测 量数 据测量项目第一次第二次平均值计 算 过 程 活 动 感 受负责人及参加人员计算者及复核者指导老师审核意见备注

经历采集数据的过程,发展学生团结合作的的精神,同时经过对周围环境和实物的感知,不同的物体形状、大小及所处方位的直接体验,丰富学生的空间观念,建立数学与生活的联系。

3.数据分析,交流分享 学生活动:各小组进行数据的核对、计算,汇报各小组的实践结果,进行比较分析。 教师活动:注重理论联系实际,鼓励学生分享在操作过程中出现的问题,并反思原因及如何解决问题,培养学生反思的能力。 对活动结果进行分析交流,锻炼学生语言组织能力。

5.课堂小结,自我完善 1. 设计活动方案; 2. 实地测量物体高度; 3. 测量数据分析比较。 通过小结,使学生梳理本节课所学内容,掌握本节课的核心内容。

6.布置作业 1. 课本P23习题1.7 第2,3题。 培养学生的动手能力,明确分工,培养学生的团结合作能力。

板书设计 6 利用三角函数测高(第2课时)投影区

提纲掣领,重点突出。

教后反思 学生非常喜欢活动课,学习积极性非常高,要结合教材,多开发数学活动课; 在活动中,学生利用数学知识解决了实际问题,感受了生活中的数学,体验到了数学的价值; 在分组活动、小组合作、全班交流研讨的过程中,学生的合作意识得到了发展. 反思,更进一步提升。