3.1 圆 教学设计(表格式)北师大版数学九年级下册

文档属性

| 名称 | 3.1 圆 教学设计(表格式)北师大版数学九年级下册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 384.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-23 21:55:13 | ||

图片预览

文档简介

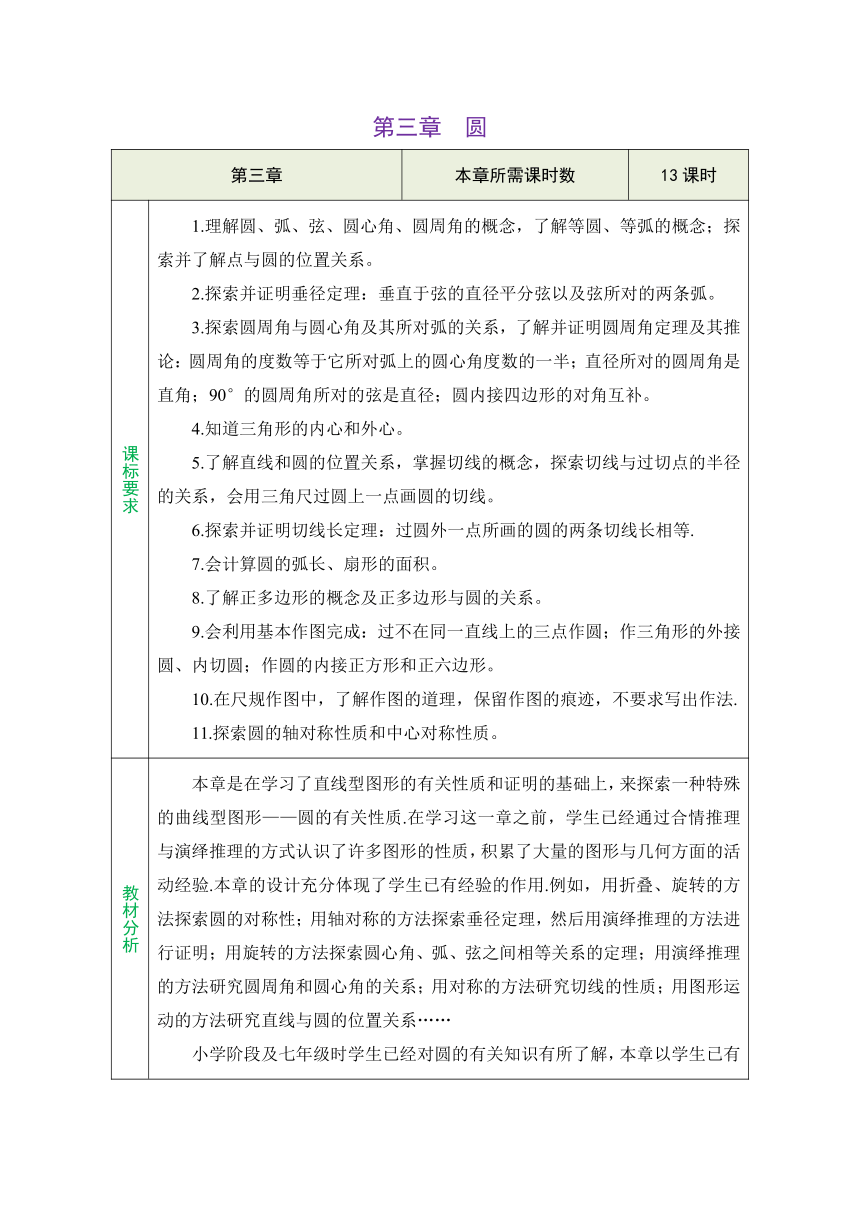

第三章 圆

第三章 本章所需课时数 13课时

课标要求 1.理解圆、弧、弦、圆心角、圆周角的概念,了解等圆、等弧的概念;探索并了解点与圆的位置关系。 2.探索并证明垂径定理:垂直于弦的直径平分弦以及弦所对的两条弧。 3.探索圆周角与圆心角及其所对弧的关系,了解并证明圆周角定理及其推论:圆周角的度数等于它所对弧上的圆心角度数的一半;直径所对的圆周角是直角;90°的圆周角所对的弦是直径;圆内接四边形的对角互补。 4.知道三角形的内心和外心。 5.了解直线和圆的位置关系,掌握切线的概念,探索切线与过切点的半径的关系,会用三角尺过圆上一点画圆的切线。 6.探索并证明切线长定理:过圆外一点所画的圆的两条切线长相等. 7.会计算圆的弧长、扇形的面积。 8.了解正多边形的概念及正多边形与圆的关系。 9.会利用基本作图完成:过不在同一直线上的三点作圆;作三角形的外接圆、内切圆;作圆的内接正方形和正六边形。 10.在尺规作图中,了解作图的道理,保留作图的痕迹,不要求写出作法. 11.探索圆的轴对称性质和中心对称性质。

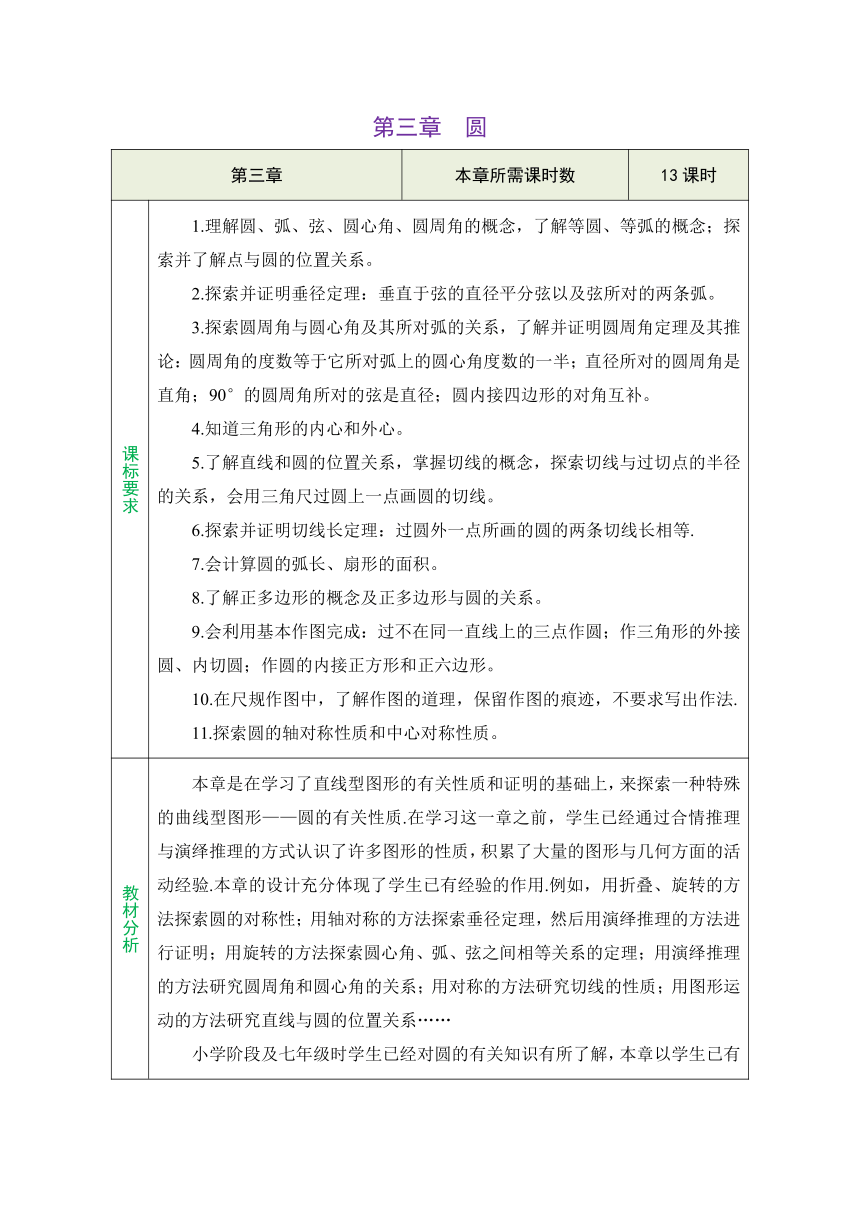

教材分析 本章是在学习了直线型图形的有关性质和证明的基础上,来探索一种特殊的曲线型图形——圆的有关性质.在学习这一章之前,学生已经通过合情推理与演绎推理的方式认识了许多图形的性质,积累了大量的图形与几何方面的活动经验.本章的设计充分体现了学生已有经验的作用.例如,用折叠、旋转的方法探索圆的对称性;用轴对称的方法探索垂径定理,然后用演绎推理的方法进行证明;用旋转的方法探索圆心角、弧、弦之间相等关系的定理;用演绎推理的方法研究圆周角和圆心角的关系;用对称的方法研究切线的性质;用图形运动的方法研究直线与圆的位置关系…… 小学阶段及七年级时学生已经对圆的有关知识有所了解,本章以学生已有经验为基础,让学生进一步体会圆的概念的形成过程,抽象出“平面上到定点的距离等于定长的所有点组成的图形叫做圆”。 圆是一种特殊的图形,它既是中心对称图形又是轴对称图形.同时,圆还具有旋转不变性.本章借助圆的旋转不变性探索圆心角、弧、弦之间的关系,借助轴对称性探索垂径定理、切线长定理。 在探索圆周角和圆心角关系的过程中,让学生经历分类讨论的过程,明确分类的依据,进一步体会分类的思想.确定圆的条件不仅仅是一个作圆的问题,而且可以使学生体会在这一过程中所体现的基本思想。 通过平移、旋转等方式,认识直线与圆的位置关系,探索切线与过切点的半径之间的关系,帮助学生更直观地理解相关概念和结论,进一步发展学生的几何直观。 对于圆内接正多边形的有关计算,弧长、扇形的面积的计算公式等,本章都不是直接给出相关结论,而是引导学生进行探索,从而使学生理解算法的意义,理解公式的意义。

主要内容 本章主要内容:圆的相关概念,圆的对称性,垂径定理,圆周角和圆心角的关系,确定圆的条件,直线和圆的位置关系,切线长定理,圆内接正多边形,弧长及扇形的面积。

教学目标 1.经历探索圆及其相关结论的过程,进一步认识和理解研究图形性质的各种方法,发展几何直观和推理能力。 2.认识圆的轴对称性和中心对称性。 3.探索并认识圆心角、弧、弦之间相等关系的定理,探索并证明垂径定理。 4.探索圆周角与圆心角及其所对弧的关系,了解并证明圆周角定理及其推论。 5.探索并了解点与圆、直线与圆的位置关系。 6.掌握切线的概念,探索切线与过切点的半径之间的关系,会过圆上一点画圆的切线。 7.探索并证明切线长定理。 8.了解正多边形的概念及正多边形与圆的关系。 9.会计算圆的弧长、扇形的面积。 10.会利用基本尺规作图完成:过不在同一直线上的三点作圆;作三角形的外接圆、内切圆;作圆的内接正方形和正六边形。

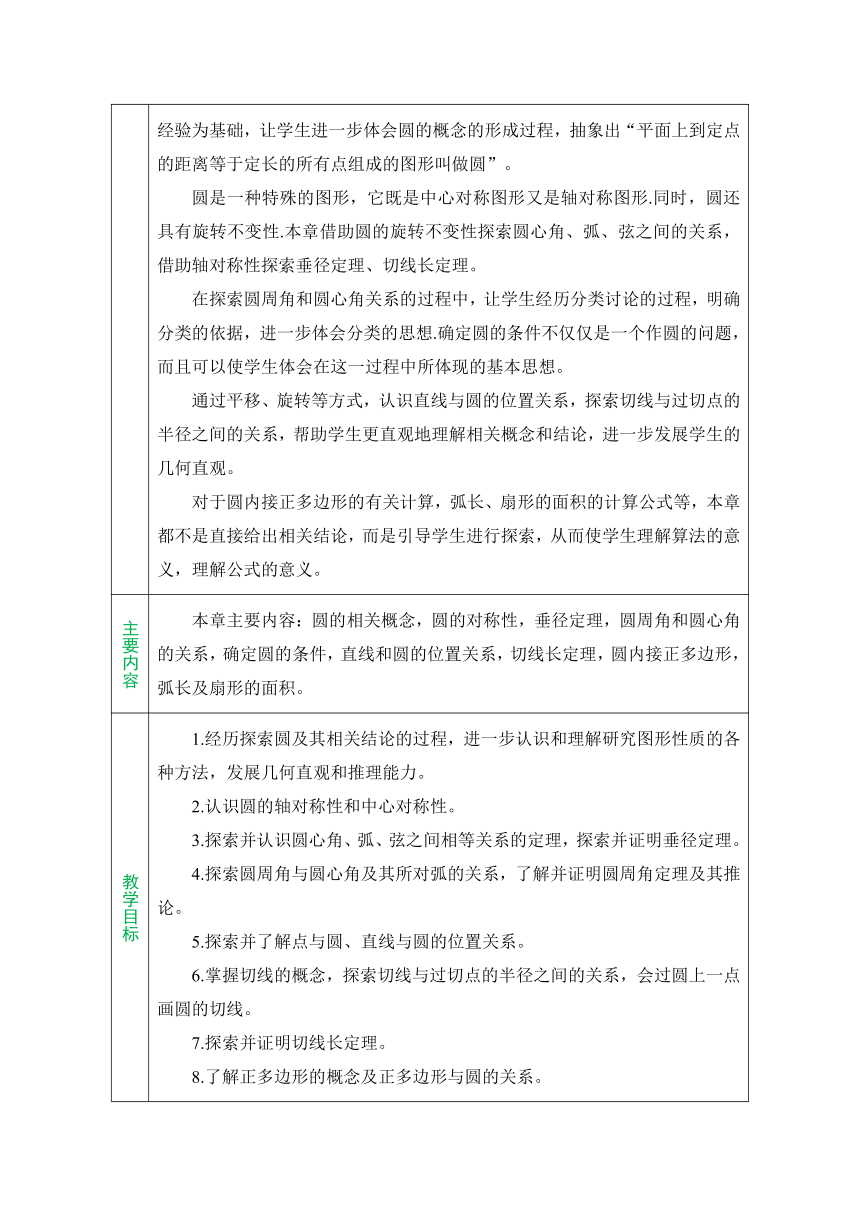

教学重难点 教学重点: 1.经历探索圆及其相关结论的过程,进一步认识和理解研究图形性质的各种方法,发展几何直观和推理能力。 2.认识圆的轴对称性和中心对称性。 3.探索并认识圆心角、弧、弦之间相等关系的定理,探索并证明垂径定理。 4.探索圆周角与圆心角及其所对弧的关系,了解并证明圆周角定理及其推论。 5.探索并了解点与圆、直线与圆的位置关系。 6.掌握切线的概念,探索切线与过切点的半径之间的关系,会过圆上一点画圆的切线。 7.探索并证明切线长定理。 8.了解正多边形的概念及正多边形与圆的关系。 教学难点: 探索并认识圆心角、弧、弦之间相等关系的定理,探索并证明垂径定理; 探索圆周角与圆心角及其所对弧的关系,了解并证明圆周角定理及其推论; 掌握切线的概念,探索切线与过切点的半径之间的关系,会过圆上一点画圆的切线。

教与学建议 1。有意识引导学生用多种手段和方法研究图形问题,进一步帮助学生积累研究图形问题的活动经验。 学生在前面的学习中,已经掌握了很多研究图形的手段和方法,积累了大量研究图形问题的经验。在本章的教学中,教师要有意识地引导、鼓励学生利用他们所掌握的观察、测量、轴对称、平移、旋转、推理、证明等多种手段和方法,开展有关的研究活动,从而发现关系,获得结论。在这一过程中,鼓励学生动手、动口、动脑,帮助他们有意识地积累活动经验,获得成功的体验。 2。注重基本数学思想的教学。 学生在前面的学习中,已经积累了大量研究图形问题的经验,感受到了很多研究图形问题的基本思想。在本章的教学中,教师应继续有意识地引导学生在相关的数学活动中感悟基本的数学思想。比如,在点与圆的位置关系、直线与圆的位置关系这些内容中,蕴含着分类的思想;在探索圆周角与圆心角之间的关系时,也涉及分类的思想。又如,推理的思想也是本章内容中蕴含的重要数学思想,其中既有合情推理,也有演绎推理。 此外,本章是图形与几何内容的最后一章,教学中还要有意识地引导学生对有关的数学思想进行归纳、总结或反思,以提升学生对基本数学思想的领悟水平。 3。以《标准》和教材为基本依据,准确把握证明的要求。 与圆有关的证明,《标准》只要求证明垂径定理、切线长定理、圆周角定理及其推论,而且其中的垂径定理和切线长定理还是选学内容,不作考试要求。因此,教学中要以《标准》和教材为基本依据,准确把握证明的深度与广度。

章节课时分配 1.圆 1 课时 2.圆的对称性 1 课时 3.垂径定理 1 课时 4.圆周角和圆心角的关系 2课时 5.确定圆的条件 1 课时 6.直线和圆的位置关系 2课时 7.切线长定理 1 课时 8.圆内接正多边形 1 课时 9.弧长及扇形的面积 1 课时 回顾与思考 2课时

1 圆

课题 二次函数 授课类型 新授课

授课人

教学内容 课本P65-69

教学目标 1.经历形成圆的概念的过程,经历探索点与圆位置关系的过程。 2.理解圆的概念,理解弦和弧的概念,了解点与圆的位置关系。

教学重难点 重点:理解圆的概念,理解点与圆的位置关系。 难点:用集合的观点研究圆的概念。

教学准备 多媒体课件。

教与学互动设计(教学过程) 设计意图

1.创设情境,导入新课 一些学生正在做投圈游戏,他们的投圈目标都是图中的花瓶。如果他们呈“一”字排开,这样的队形对每个人都公平吗?你认为他们应当排成什么样的队形才公平?(多媒体呈现) 师生活动:教师提出问题,学生思考回答? 学生:以花瓶为圆心,排成圆形,使每位学生到花瓶的距离相等,这样的队形才公平。(学生可能会有各种各样的想法,教学时既要对学生合理的想法给予肯定,又要注意注意引导) 教师:同学们,对于圆,大家都不陌生,与圆相关的知识,同学们都知道哪些? 学生:半径,直径,周长,面积,弧,扇形,圆心角。 教师:非常好,我们曾在七年级学过一部分圆的知识,从今天这节课开始,我们将对圆进行更加深入的探究与学习。(板书课题:圆) 创设有意义的问题情境,调动学生学习积极性,问题设置从已有知识出发,通过回忆旧知,寻找新知的生长点,有利于教师在互动过程中引出课题。

2.实践探究,学习新知 【探究1】圆的相关概念 教师活动:请大家在草稿纸上画一个圆。大家都有什么方法? 学生活动:用圆规,用量角器,用绳子和笔... ...(学生回答合理即可)。 教师活动:那同学们,在画圆时,有什么需要注意的吗? 学生活动:讨论后学生代表回答。画圆时,圆心不能改变,半径也不能改变。 教师活动:是不是说,画圆时,要有一个“固定点”圆心,和“固定长”半径,才可以画出一个圆?那同学们,你能用自己的语言描述出圆的定义吗? (学生抽象、概括及用语言表达,教师加以引导) 教师活动(概念引入): 因此圆可以看成是平面上到定点的距离等于定长的所有点组成的图形,其中定点就是圆心,定长就是半径。以点O为圆心的圆记作⊙O,读作“圆O”。(多媒体呈现) 教师活动:如图(多媒体呈现),我们已经知道线段CD是圆的直径,那么连接圆上任意两点的线段,比如线段AB,我们也给它取了个名字,叫做弦。那么,同学们,在一个圆中,最长的弦是谁? 学生活动:直径。 教师活动:是的,一个圆的直径是该圆中最长的弦。 教师活动:在七年级学习圆时,我们知道圆上任意两点间的部分叫做圆弧,那么在这里,老师发现一个问题,比如在如图的圆中,以圆上A,B两点为端点的弧有两条,那么具体表示哪条弧,同学们知道吗? 学生活动:短的那条。 教师活动:是的,短的这条弧,我们称它为劣弧,记作,那同学们,猜下,长的那条弧,我们应该称它为什么弧? 学生活动:优弧(学生随意发言,旨在使学生参与到课堂中来)。 教师活动:非常好,有劣就有优,长的这条弧,我们称它为优弧ACD,记作,同学们,注意优弧是用3个字母表示的,中间这个字母为这段优弧上的任意一点。 教师活动:那直径CD的端点C,D是不是也将圆分成了两条弧,它们一样长,我们怎么称呼它? 学生活动:半圆(学生随意发言,旨在使学生参与到课堂中来)。 教师活动:是的,我们将圆的任意一条直径的两个端点分圆成的两条弧,每一条弧都叫做半圆。所以,我们刚才所说的优弧就是大于半圆的弧,劣弧就是小于半圆的弧。 教师活动:那问同学们一个问题,我说弧分为优弧和劣弧两种,这个说法正确吗? 学生活动:不正确,还有半圆(学生随意发言,旨在使学生参与到课堂中来)。 教师活动:非常好,我们知道,能够完全重合的两个图形称为全等图形,能够完全重合的两个三角形称为全等三角形,那么能够重合的两个圆我们应该称它为什么? 学生活动:全等圆。 教师活动:差不多,我们直接称能够重合的两个圆为等圆,那么能够互相重合的弧呢? 学生活动:等弧。 教师活动:非常好,问同学们一个问题,两条等长的弧是等弧,这个说法正确吗? 学生活动:不正确,等长的弧的半径可能不一样。 教师活动:那两个周长相等的圆是等圆正确吗? 学生活动:正确。 【归纳总结】 师生活动:学生讨论发言,教师引导总结。 教师活动:同学们注意概念的区分,我们一块儿总结下,我们又新学习了圆的哪些知识? 学生活动:交流讨论后发言。 ①平面上到定点的距离等于定长的所有点组成的图形,叫做圆,其中定点就是圆心,定长就是半径。以点O为圆心的圆记作⊙O,读作“圆O”。 ②连接圆上任意两点的线段叫做弦。 ③一个圆中最长的弦是直径。 ④圆的任意一条直径的两个端点分圆成两条弧,每一条弧都叫做半圆。 ⑤大于半圆的弧叫做优弧,小于半圆的弧叫做劣弧。 ⑥能够重合的两个圆叫做等圆。 ⑦能够互相重合的弧叫做等弧。(学生总结,教师引导补充,多媒体呈现) 【探究2】点与圆的位置关系 《西游记》中,有这样一个片段,孙悟空要为唐僧外出化斋,因为不放心唐僧安全,就用金箍棒在平地上画了一个圆圈,请唐僧坐在中间,并嘱托唐僧不要走出圈外。(多媒体呈现) 师生活动:教师提出问题,学生思考交流回答。 教师活动:那有没有同学知道,唐僧最后走出圆外了吗? 学生活动:走出去了。 教师活动:那如果我们用数学的眼光来看待这个问题,把唐僧看做平面上的一个点,孙悟空所画圆圈看做一个圆,那么这个点和这个圆,有几种位置关系? 学生活动:学生讨论交流后发言。在圆内,在圆外,在圆上,三种位置关系。 教师活动:非常好,那么,假设平面上有一个⊙O,已知⊙O的半径为r,一个点到圆心的距离为d,同学们能用r与d的大小关系刻画它们的位置关系吗? 学生活动:学生思考交流讨论后代表发言。当点在圆外时,d>r;当点在圆上时,d=r;当点在圆内时,dr时,点在圆外;当d=r时,点在圆上;当dr点在圆上d=r点在圆内d【拓展提升】 教师活动:那如果不再局限于一个点,比如平面上有两个点,点A和点B,且点A,B间的距离为3 cm,同学们能画出到点A,B的距离都等于2 cm的图形吗? 学生活动:学生思考交流讨论后回答。如图所示,点P,Q即为所求图形。 教师活动:那到点A,B的距离都小于2 cm的图形呢? 学生活动:学生思考交流讨论后回答。如图所示,阴影部分即为所求图形,不包括阴影的边界。 学生通过经历画圆的过程,切身体会到圆是怎么产生的。通过直观感知,用运动的观点进行抽象概括出圆的描述性定义。同时,在师生的补充中不断完善概念,强调“在平面内”及“圆” 指的是“圆周”,并根据圆的定义,纠正学生的认知偏差。

3.学以致用,应用新知 考点1 圆的相关概念 P66 随堂练习1 变式训练 一个圆内最长的弦长是12cm,则此圆的半径是 cm。 答案:6 考点2 圆点与圆的位置关系 P66 随堂练习2 变式训练 在数轴上,点A所表示的实数为3,点B所表示的实数为a,⊙A的半径为2.下列说法中不正确的是( ) A.当a<5时,点B在⊙A内 B.当1<a<5时,点B在⊙A内 C.当a<1时,点B在⊙A外 D.当a>5时,点B在⊙A外 答案:A 将所学知识按考点分类练习,一方面使学生对所学内容有更为清晰的认识,另一方面也有助于学生进行知识梳理、题型整理。

4.随堂训练,巩固新知 1. 在平面内与点P的距离为1cm的点的个数为( ) A.无数个 B.3个 C.2个 D.1个 答案:A 2.由所有到已知点O的距离大于或等于2,并且小于或等于3的点组成的图形的面积为( ) A.4π B.9π C.5π D.13π 答案:C 3.⊙O的半径为R,点P到圆心O的距离为d,并且d≥R,则P点( ) A.在⊙O内或⊙O上 B.在⊙O外 C.在⊙O上 D.在⊙O外或⊙O上 答案:D 4.小明在半径为5的圆中测量弦AB的长度,下列测量结果中一定是错误的是( ) A.4 B.5 C.10 D.11 答案:D 5.下列说法错误的是( ) A.直径是圆中最长的弦 B.半径相等的两个半圆是等弧 C.面积相等的两个圆是等圆 D.半圆是圆中最长的弧 答案:D 6.如图,⊙O中,点A,O,D以及点B,O,C分别在一条直线上,图中弦的条数有( ) A.2条 B.3条 C.4条 D.5条 答案:B 7.如图,在网格(每个小正方形的边长均为1)中选取9个格点(格线的交点称为格点),如果以A为圆心,r为半径画圆,选取的格点中除点A外恰好有3个在圆内,则r的取值范围为( ) A.2r B.r≤3 C.r<5 D.5<r 答案:B 进一步巩固新知,同时为学生提供自我检测的机会,教师也可针对学生的学习情况,及时调整授课,查缺补漏。

5.课堂小结,自我完善 教师引导学生畅所欲言地谈谈本节课的收获: 经历形成圆的概念的过程,经历探索点与圆位置关系的过程。 理解圆的概念,理解弦和弧的概念,了解点与圆的位置关系。 通过小结,回顾探索新知识的过程,提高学生的概括能力,培养学生良好的回顾和反思的习惯。

6.布置作业 1.书面作业:习题3.1。 让学生所学知识得以运用,在巩固学生知识技能的同时也减轻学生负担。

板书设计 二次函数圆的定义 弧、弦 等圆、等弧 点与圆的位置关系教师题目讲解 学生活动区投影区

提纲掣领,重点突出。

教后反思 本节课通过对投圈游戏是否公平的探究,为学生归纳圆的定义起到了很好地启发作用。同时在师生互动中,层层设问的方式,对学生起到了启发式教学的效果。而现代教育技术的使用,也使得几何的学习更为直观,因此也就使学生对圆定义的理解,对点与圆位置关系的理解更为透彻。 反思,更进一步提升。

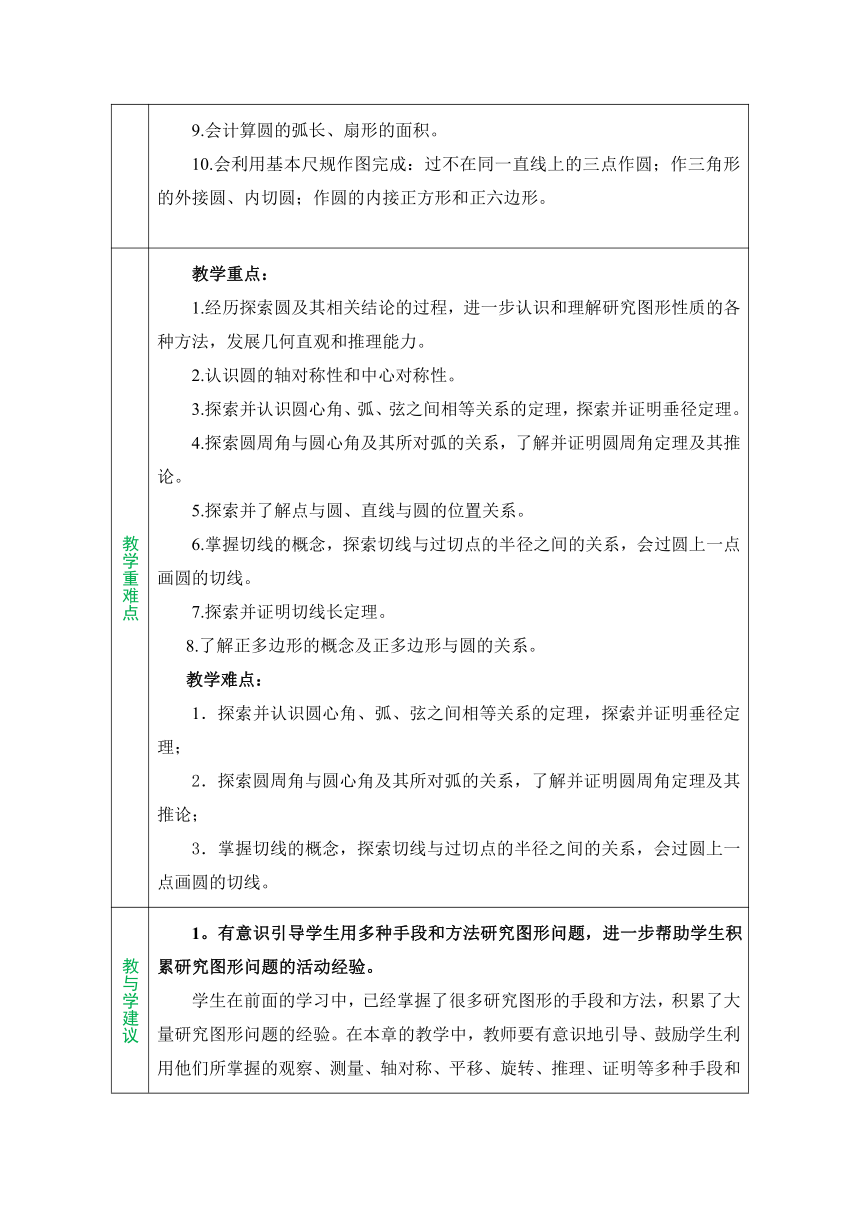

第三章 本章所需课时数 13课时

课标要求 1.理解圆、弧、弦、圆心角、圆周角的概念,了解等圆、等弧的概念;探索并了解点与圆的位置关系。 2.探索并证明垂径定理:垂直于弦的直径平分弦以及弦所对的两条弧。 3.探索圆周角与圆心角及其所对弧的关系,了解并证明圆周角定理及其推论:圆周角的度数等于它所对弧上的圆心角度数的一半;直径所对的圆周角是直角;90°的圆周角所对的弦是直径;圆内接四边形的对角互补。 4.知道三角形的内心和外心。 5.了解直线和圆的位置关系,掌握切线的概念,探索切线与过切点的半径的关系,会用三角尺过圆上一点画圆的切线。 6.探索并证明切线长定理:过圆外一点所画的圆的两条切线长相等. 7.会计算圆的弧长、扇形的面积。 8.了解正多边形的概念及正多边形与圆的关系。 9.会利用基本作图完成:过不在同一直线上的三点作圆;作三角形的外接圆、内切圆;作圆的内接正方形和正六边形。 10.在尺规作图中,了解作图的道理,保留作图的痕迹,不要求写出作法. 11.探索圆的轴对称性质和中心对称性质。

教材分析 本章是在学习了直线型图形的有关性质和证明的基础上,来探索一种特殊的曲线型图形——圆的有关性质.在学习这一章之前,学生已经通过合情推理与演绎推理的方式认识了许多图形的性质,积累了大量的图形与几何方面的活动经验.本章的设计充分体现了学生已有经验的作用.例如,用折叠、旋转的方法探索圆的对称性;用轴对称的方法探索垂径定理,然后用演绎推理的方法进行证明;用旋转的方法探索圆心角、弧、弦之间相等关系的定理;用演绎推理的方法研究圆周角和圆心角的关系;用对称的方法研究切线的性质;用图形运动的方法研究直线与圆的位置关系…… 小学阶段及七年级时学生已经对圆的有关知识有所了解,本章以学生已有经验为基础,让学生进一步体会圆的概念的形成过程,抽象出“平面上到定点的距离等于定长的所有点组成的图形叫做圆”。 圆是一种特殊的图形,它既是中心对称图形又是轴对称图形.同时,圆还具有旋转不变性.本章借助圆的旋转不变性探索圆心角、弧、弦之间的关系,借助轴对称性探索垂径定理、切线长定理。 在探索圆周角和圆心角关系的过程中,让学生经历分类讨论的过程,明确分类的依据,进一步体会分类的思想.确定圆的条件不仅仅是一个作圆的问题,而且可以使学生体会在这一过程中所体现的基本思想。 通过平移、旋转等方式,认识直线与圆的位置关系,探索切线与过切点的半径之间的关系,帮助学生更直观地理解相关概念和结论,进一步发展学生的几何直观。 对于圆内接正多边形的有关计算,弧长、扇形的面积的计算公式等,本章都不是直接给出相关结论,而是引导学生进行探索,从而使学生理解算法的意义,理解公式的意义。

主要内容 本章主要内容:圆的相关概念,圆的对称性,垂径定理,圆周角和圆心角的关系,确定圆的条件,直线和圆的位置关系,切线长定理,圆内接正多边形,弧长及扇形的面积。

教学目标 1.经历探索圆及其相关结论的过程,进一步认识和理解研究图形性质的各种方法,发展几何直观和推理能力。 2.认识圆的轴对称性和中心对称性。 3.探索并认识圆心角、弧、弦之间相等关系的定理,探索并证明垂径定理。 4.探索圆周角与圆心角及其所对弧的关系,了解并证明圆周角定理及其推论。 5.探索并了解点与圆、直线与圆的位置关系。 6.掌握切线的概念,探索切线与过切点的半径之间的关系,会过圆上一点画圆的切线。 7.探索并证明切线长定理。 8.了解正多边形的概念及正多边形与圆的关系。 9.会计算圆的弧长、扇形的面积。 10.会利用基本尺规作图完成:过不在同一直线上的三点作圆;作三角形的外接圆、内切圆;作圆的内接正方形和正六边形。

教学重难点 教学重点: 1.经历探索圆及其相关结论的过程,进一步认识和理解研究图形性质的各种方法,发展几何直观和推理能力。 2.认识圆的轴对称性和中心对称性。 3.探索并认识圆心角、弧、弦之间相等关系的定理,探索并证明垂径定理。 4.探索圆周角与圆心角及其所对弧的关系,了解并证明圆周角定理及其推论。 5.探索并了解点与圆、直线与圆的位置关系。 6.掌握切线的概念,探索切线与过切点的半径之间的关系,会过圆上一点画圆的切线。 7.探索并证明切线长定理。 8.了解正多边形的概念及正多边形与圆的关系。 教学难点: 探索并认识圆心角、弧、弦之间相等关系的定理,探索并证明垂径定理; 探索圆周角与圆心角及其所对弧的关系,了解并证明圆周角定理及其推论; 掌握切线的概念,探索切线与过切点的半径之间的关系,会过圆上一点画圆的切线。

教与学建议 1。有意识引导学生用多种手段和方法研究图形问题,进一步帮助学生积累研究图形问题的活动经验。 学生在前面的学习中,已经掌握了很多研究图形的手段和方法,积累了大量研究图形问题的经验。在本章的教学中,教师要有意识地引导、鼓励学生利用他们所掌握的观察、测量、轴对称、平移、旋转、推理、证明等多种手段和方法,开展有关的研究活动,从而发现关系,获得结论。在这一过程中,鼓励学生动手、动口、动脑,帮助他们有意识地积累活动经验,获得成功的体验。 2。注重基本数学思想的教学。 学生在前面的学习中,已经积累了大量研究图形问题的经验,感受到了很多研究图形问题的基本思想。在本章的教学中,教师应继续有意识地引导学生在相关的数学活动中感悟基本的数学思想。比如,在点与圆的位置关系、直线与圆的位置关系这些内容中,蕴含着分类的思想;在探索圆周角与圆心角之间的关系时,也涉及分类的思想。又如,推理的思想也是本章内容中蕴含的重要数学思想,其中既有合情推理,也有演绎推理。 此外,本章是图形与几何内容的最后一章,教学中还要有意识地引导学生对有关的数学思想进行归纳、总结或反思,以提升学生对基本数学思想的领悟水平。 3。以《标准》和教材为基本依据,准确把握证明的要求。 与圆有关的证明,《标准》只要求证明垂径定理、切线长定理、圆周角定理及其推论,而且其中的垂径定理和切线长定理还是选学内容,不作考试要求。因此,教学中要以《标准》和教材为基本依据,准确把握证明的深度与广度。

章节课时分配 1.圆 1 课时 2.圆的对称性 1 课时 3.垂径定理 1 课时 4.圆周角和圆心角的关系 2课时 5.确定圆的条件 1 课时 6.直线和圆的位置关系 2课时 7.切线长定理 1 课时 8.圆内接正多边形 1 课时 9.弧长及扇形的面积 1 课时 回顾与思考 2课时

1 圆

课题 二次函数 授课类型 新授课

授课人

教学内容 课本P65-69

教学目标 1.经历形成圆的概念的过程,经历探索点与圆位置关系的过程。 2.理解圆的概念,理解弦和弧的概念,了解点与圆的位置关系。

教学重难点 重点:理解圆的概念,理解点与圆的位置关系。 难点:用集合的观点研究圆的概念。

教学准备 多媒体课件。

教与学互动设计(教学过程) 设计意图

1.创设情境,导入新课 一些学生正在做投圈游戏,他们的投圈目标都是图中的花瓶。如果他们呈“一”字排开,这样的队形对每个人都公平吗?你认为他们应当排成什么样的队形才公平?(多媒体呈现) 师生活动:教师提出问题,学生思考回答? 学生:以花瓶为圆心,排成圆形,使每位学生到花瓶的距离相等,这样的队形才公平。(学生可能会有各种各样的想法,教学时既要对学生合理的想法给予肯定,又要注意注意引导) 教师:同学们,对于圆,大家都不陌生,与圆相关的知识,同学们都知道哪些? 学生:半径,直径,周长,面积,弧,扇形,圆心角。 教师:非常好,我们曾在七年级学过一部分圆的知识,从今天这节课开始,我们将对圆进行更加深入的探究与学习。(板书课题:圆) 创设有意义的问题情境,调动学生学习积极性,问题设置从已有知识出发,通过回忆旧知,寻找新知的生长点,有利于教师在互动过程中引出课题。

2.实践探究,学习新知 【探究1】圆的相关概念 教师活动:请大家在草稿纸上画一个圆。大家都有什么方法? 学生活动:用圆规,用量角器,用绳子和笔... ...(学生回答合理即可)。 教师活动:那同学们,在画圆时,有什么需要注意的吗? 学生活动:讨论后学生代表回答。画圆时,圆心不能改变,半径也不能改变。 教师活动:是不是说,画圆时,要有一个“固定点”圆心,和“固定长”半径,才可以画出一个圆?那同学们,你能用自己的语言描述出圆的定义吗? (学生抽象、概括及用语言表达,教师加以引导) 教师活动(概念引入): 因此圆可以看成是平面上到定点的距离等于定长的所有点组成的图形,其中定点就是圆心,定长就是半径。以点O为圆心的圆记作⊙O,读作“圆O”。(多媒体呈现) 教师活动:如图(多媒体呈现),我们已经知道线段CD是圆的直径,那么连接圆上任意两点的线段,比如线段AB,我们也给它取了个名字,叫做弦。那么,同学们,在一个圆中,最长的弦是谁? 学生活动:直径。 教师活动:是的,一个圆的直径是该圆中最长的弦。 教师活动:在七年级学习圆时,我们知道圆上任意两点间的部分叫做圆弧,那么在这里,老师发现一个问题,比如在如图的圆中,以圆上A,B两点为端点的弧有两条,那么具体表示哪条弧,同学们知道吗? 学生活动:短的那条。 教师活动:是的,短的这条弧,我们称它为劣弧,记作,那同学们,猜下,长的那条弧,我们应该称它为什么弧? 学生活动:优弧(学生随意发言,旨在使学生参与到课堂中来)。 教师活动:非常好,有劣就有优,长的这条弧,我们称它为优弧ACD,记作,同学们,注意优弧是用3个字母表示的,中间这个字母为这段优弧上的任意一点。 教师活动:那直径CD的端点C,D是不是也将圆分成了两条弧,它们一样长,我们怎么称呼它? 学生活动:半圆(学生随意发言,旨在使学生参与到课堂中来)。 教师活动:是的,我们将圆的任意一条直径的两个端点分圆成的两条弧,每一条弧都叫做半圆。所以,我们刚才所说的优弧就是大于半圆的弧,劣弧就是小于半圆的弧。 教师活动:那问同学们一个问题,我说弧分为优弧和劣弧两种,这个说法正确吗? 学生活动:不正确,还有半圆(学生随意发言,旨在使学生参与到课堂中来)。 教师活动:非常好,我们知道,能够完全重合的两个图形称为全等图形,能够完全重合的两个三角形称为全等三角形,那么能够重合的两个圆我们应该称它为什么? 学生活动:全等圆。 教师活动:差不多,我们直接称能够重合的两个圆为等圆,那么能够互相重合的弧呢? 学生活动:等弧。 教师活动:非常好,问同学们一个问题,两条等长的弧是等弧,这个说法正确吗? 学生活动:不正确,等长的弧的半径可能不一样。 教师活动:那两个周长相等的圆是等圆正确吗? 学生活动:正确。 【归纳总结】 师生活动:学生讨论发言,教师引导总结。 教师活动:同学们注意概念的区分,我们一块儿总结下,我们又新学习了圆的哪些知识? 学生活动:交流讨论后发言。 ①平面上到定点的距离等于定长的所有点组成的图形,叫做圆,其中定点就是圆心,定长就是半径。以点O为圆心的圆记作⊙O,读作“圆O”。 ②连接圆上任意两点的线段叫做弦。 ③一个圆中最长的弦是直径。 ④圆的任意一条直径的两个端点分圆成两条弧,每一条弧都叫做半圆。 ⑤大于半圆的弧叫做优弧,小于半圆的弧叫做劣弧。 ⑥能够重合的两个圆叫做等圆。 ⑦能够互相重合的弧叫做等弧。(学生总结,教师引导补充,多媒体呈现) 【探究2】点与圆的位置关系 《西游记》中,有这样一个片段,孙悟空要为唐僧外出化斋,因为不放心唐僧安全,就用金箍棒在平地上画了一个圆圈,请唐僧坐在中间,并嘱托唐僧不要走出圈外。(多媒体呈现) 师生活动:教师提出问题,学生思考交流回答。 教师活动:那有没有同学知道,唐僧最后走出圆外了吗? 学生活动:走出去了。 教师活动:那如果我们用数学的眼光来看待这个问题,把唐僧看做平面上的一个点,孙悟空所画圆圈看做一个圆,那么这个点和这个圆,有几种位置关系? 学生活动:学生讨论交流后发言。在圆内,在圆外,在圆上,三种位置关系。 教师活动:非常好,那么,假设平面上有一个⊙O,已知⊙O的半径为r,一个点到圆心的距离为d,同学们能用r与d的大小关系刻画它们的位置关系吗? 学生活动:学生思考交流讨论后代表发言。当点在圆外时,d>r;当点在圆上时,d=r;当点在圆内时,d

3.学以致用,应用新知 考点1 圆的相关概念 P66 随堂练习1 变式训练 一个圆内最长的弦长是12cm,则此圆的半径是 cm。 答案:6 考点2 圆点与圆的位置关系 P66 随堂练习2 变式训练 在数轴上,点A所表示的实数为3,点B所表示的实数为a,⊙A的半径为2.下列说法中不正确的是( ) A.当a<5时,点B在⊙A内 B.当1<a<5时,点B在⊙A内 C.当a<1时,点B在⊙A外 D.当a>5时,点B在⊙A外 答案:A 将所学知识按考点分类练习,一方面使学生对所学内容有更为清晰的认识,另一方面也有助于学生进行知识梳理、题型整理。

4.随堂训练,巩固新知 1. 在平面内与点P的距离为1cm的点的个数为( ) A.无数个 B.3个 C.2个 D.1个 答案:A 2.由所有到已知点O的距离大于或等于2,并且小于或等于3的点组成的图形的面积为( ) A.4π B.9π C.5π D.13π 答案:C 3.⊙O的半径为R,点P到圆心O的距离为d,并且d≥R,则P点( ) A.在⊙O内或⊙O上 B.在⊙O外 C.在⊙O上 D.在⊙O外或⊙O上 答案:D 4.小明在半径为5的圆中测量弦AB的长度,下列测量结果中一定是错误的是( ) A.4 B.5 C.10 D.11 答案:D 5.下列说法错误的是( ) A.直径是圆中最长的弦 B.半径相等的两个半圆是等弧 C.面积相等的两个圆是等圆 D.半圆是圆中最长的弧 答案:D 6.如图,⊙O中,点A,O,D以及点B,O,C分别在一条直线上,图中弦的条数有( ) A.2条 B.3条 C.4条 D.5条 答案:B 7.如图,在网格(每个小正方形的边长均为1)中选取9个格点(格线的交点称为格点),如果以A为圆心,r为半径画圆,选取的格点中除点A外恰好有3个在圆内,则r的取值范围为( ) A.2r B.r≤3 C.r<5 D.5<r 答案:B 进一步巩固新知,同时为学生提供自我检测的机会,教师也可针对学生的学习情况,及时调整授课,查缺补漏。

5.课堂小结,自我完善 教师引导学生畅所欲言地谈谈本节课的收获: 经历形成圆的概念的过程,经历探索点与圆位置关系的过程。 理解圆的概念,理解弦和弧的概念,了解点与圆的位置关系。 通过小结,回顾探索新知识的过程,提高学生的概括能力,培养学生良好的回顾和反思的习惯。

6.布置作业 1.书面作业:习题3.1。 让学生所学知识得以运用,在巩固学生知识技能的同时也减轻学生负担。

板书设计 二次函数圆的定义 弧、弦 等圆、等弧 点与圆的位置关系教师题目讲解 学生活动区投影区

提纲掣领,重点突出。

教后反思 本节课通过对投圈游戏是否公平的探究,为学生归纳圆的定义起到了很好地启发作用。同时在师生互动中,层层设问的方式,对学生起到了启发式教学的效果。而现代教育技术的使用,也使得几何的学习更为直观,因此也就使学生对圆定义的理解,对点与圆位置关系的理解更为透彻。 反思,更进一步提升。