河南省洛阳市强基联盟2024-2025学年高二下学期7月联考历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 河南省洛阳市强基联盟2024-2025学年高二下学期7月联考历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 62.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-25 11:01:51 | ||

图片预览

文档简介

河南省洛阳市强基联盟2024-2025学年高二下学期7月月考历史试题

一、单选题

1.考古研究表明,距今约4300年的晋南地区某聚落遗址中,核心区为独立的高台祭祀建筑群,出土了玉璧、玉琮等礼器及象征权力的彩绘龙盘,其外围居住区房址规模差异显著,还发现了非正常死亡人骨集中埋葬现象。该遗存最有助于探究( )

A.原始宗教礼仪的制度化演进 B.神权与王权结合的治理模式

C.早期国家礼乐制度成熟形态 D.区域间手工业技术广泛传播

2.据西周青铜铭文统计显示,在涉及诸侯册封的62篇铭文中,有47篇提及“昭穆序列”“嫡庶之辨”;涉及采邑继承的38篇铭文中,31篇强调“大宗立嗣”“小宗附从”。这反映了西周时期( )

A.宗法原则渗透政治实践 B.铭文记载成为分封依据

C.诸侯权力依赖军事征服 D.采邑继承摒弃血缘关系

3.据考古发现,齐国临淄故城中的冶铁、铸镜、制陶等11处作坊遗址与铸钱遗址相邻;楚国纪南城出土的漆器作坊旁,伴出大量郢爰金币范。这反映出当时( )

A.货币铸造技术走向统一 B.重农抑商政策影响经济

C.金属货币主导商品经济 D.手工业生产专业化发展

4.下表所示为春秋战国时期文献中吴越地区的相关记载。据此可知,春秋战国时期( )

时间阶段 相关记载 文献

春秋前期 灵公子季札观周乐,能精准阐释《风》《雅》《颂》,却仍自称“蛮夷”,以“断发文身”为俗 《左传》

春秋后期 越君勾践令诸多大夫习《诗》《礼》,朝堂论政引“华夏先王之道”,但祭祀仍保留“鸟图腾”仪式 《国语》

战国中期 楚王孙遣者钟铭文收“吴人、越人,尚同乎楚”,吴越贵族通婚频繁,且多以“华夏共祖”自称 《史记》

A.长江流域礼制整合的地域路径 B.华夏认同在吴越地区逐步深化

C.东南地区华夏共祖观念的萌生 D.吴越习俗与周礼的互动式演变

5.李悝在魏国变法时,以“尽地力之数”推动“治田勤谨”者获赏,又行“平籴法”调控粮价;其《法经》虽重“盗、贼”之禁,却专设“廛律”规范商业市集。这体现出李悝变法( )

A.开创了封建法典的立法范式 B.旨在强化中央集权统治秩序

C.通过法律手段统筹农商发展 D.以重农抑商为基本经济策略

6.在公元前4世纪稷下学宫的论辩档案中,部分学派既以“天道四时”为理论根基,又频繁援引《诗》《书》论证刑名法术之策。这一现象反映出当时( )

A.诸子思想趋向实用发展 B.百家争鸣推动思想交融

C.法家学说占据思想主导地位 D.地域文化交流壁垒强化

7.战国时期某学派主张:“宫室有度,堂基三尺,土阶三级,茅茨不修,椽木无雕”,同时强调“工欲善其事,必先利其器”,将器物制作的精益理念纳入治国方略。下列与该学派主张相符的是( )

A.儒家“克己复礼”的等级秩序观

B.道家“无为而治、顺天任物”的自然哲学观

C.法家“循名贵实”的法治建设论

D.墨家“节用尚贤、重器务实”的务实治理观

8.据学者研究发现,秦统一后的十年间(前221~前211),山东临淄齐国故城、河北易县燕下都等关东官营作坊遗址,出土了大量刻有“十六年诏书”铭文的标准化器物。经测量,陶鬲、铜权、铁束等器型尺寸与咸阳宫遗址出土的同类器物误差均小于2%,其范铸工艺、铭文格式完全遵循咸阳宫廷工官标准。这主要得益于当时( )

A.官营手工作坊的形成 B.商鞅政策在全国范围延续

C.中央集权制度的建立 D.区域文化的交流显著增强

9.秦末简牍中有关“戍卒道亡”“仓粟腐败”“郡县文牒传递超时”的记录占比超45%,多地简牍出现了“黔首嚣嚣,毋乐生”的民间诉求;同时,咸阳宫遗址出土的政令文书仍强调“急督资、重赋役”的治国逻辑。对此认识合理的是( )

A.制度设计与基层执行脱节加速秦朝崩溃

B.考古发现与政令文书冲突揭示出秦亡的必然性

C.中央集权体制在危机中仍保持高效运作

D.简牍数据反映了区域性危机而非统治全面崩溃

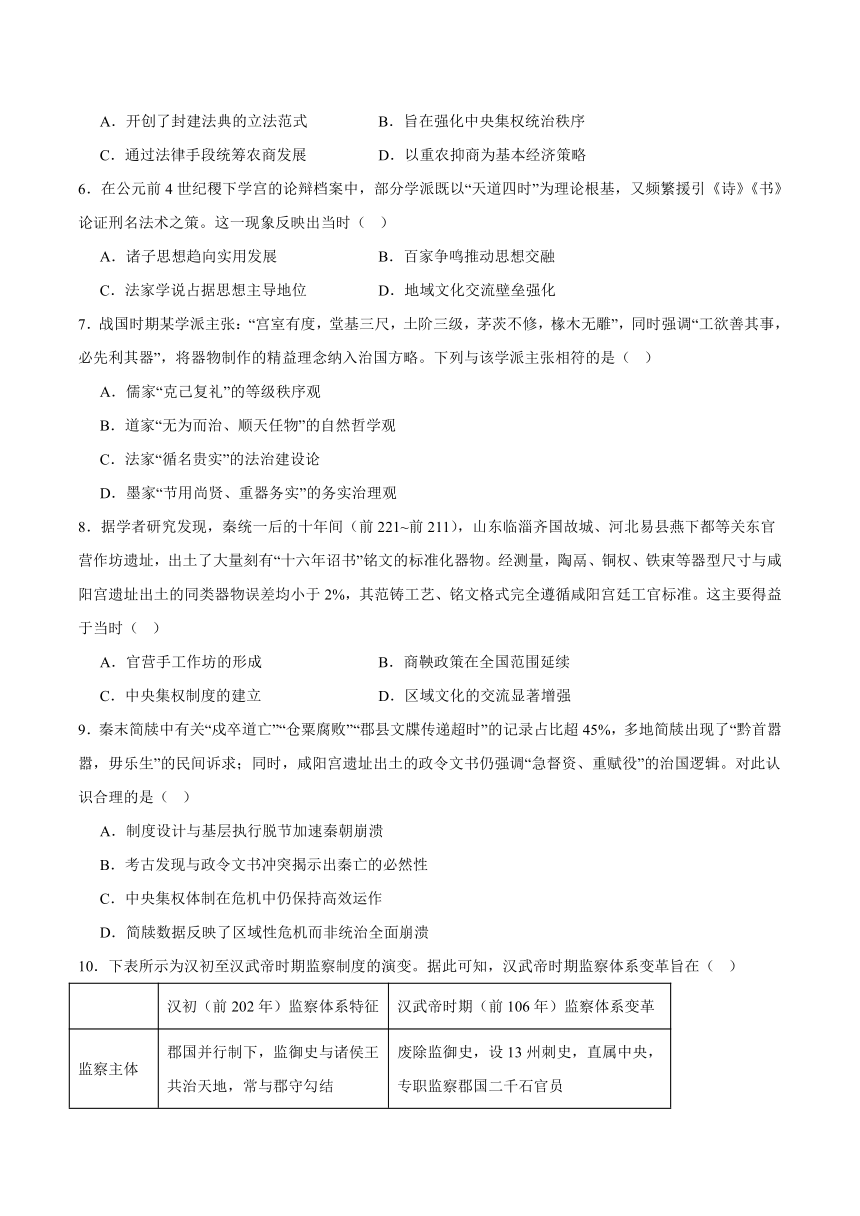

10.下表所示为汉初至汉武帝时期监察制度的演变。据此可知,汉武帝时期监察体系变革旨在( )

汉初(前202年)监察体系特征 汉武帝时期(前106年)监察体系变革

监察主体 郡国并行制下,监御史与诸侯王共治天地,常与郡守勾结 废除监御史,设13州刺史,直属中央,专职监察郡国二千石官员

监察范围 仅限三辅及部分郡县,三国不受监察 覆盖全国郡国,重点监察诸侯王与地方豪强

监察效能 地方吏治腐败,诸侯“富琦天子”“执兵自重” 刺史“六条问事”直击地方权力滥用,“郡国畏察,秦强效法”

A.革除郡国并行制的制度弊端 B.强化中央对地方的控制

C.延续汉初黄老思想治国理念 D.推动区域经济均衡发展

11.据学者对汉代简牍、碑刻的研究发现,《孝经》文本在边郡障塞(军事要塞)与内地乡里均有广泛传抄。居延汉简载,“善父母为孝,孝者,家之基也,吏民当勉之”;山东碑刻记录,“举孝行,兴礼让,父慈子孝,兄友弟恭,风化大行”。这反映出汉代( )

A.儒家孝道成为边疆治理核心手段 B.游牧文化与农耕文明的剧烈碰撞

C.察举制度推动儒家经典广泛传播 D.儒家思想促进汉代社会伦理建构

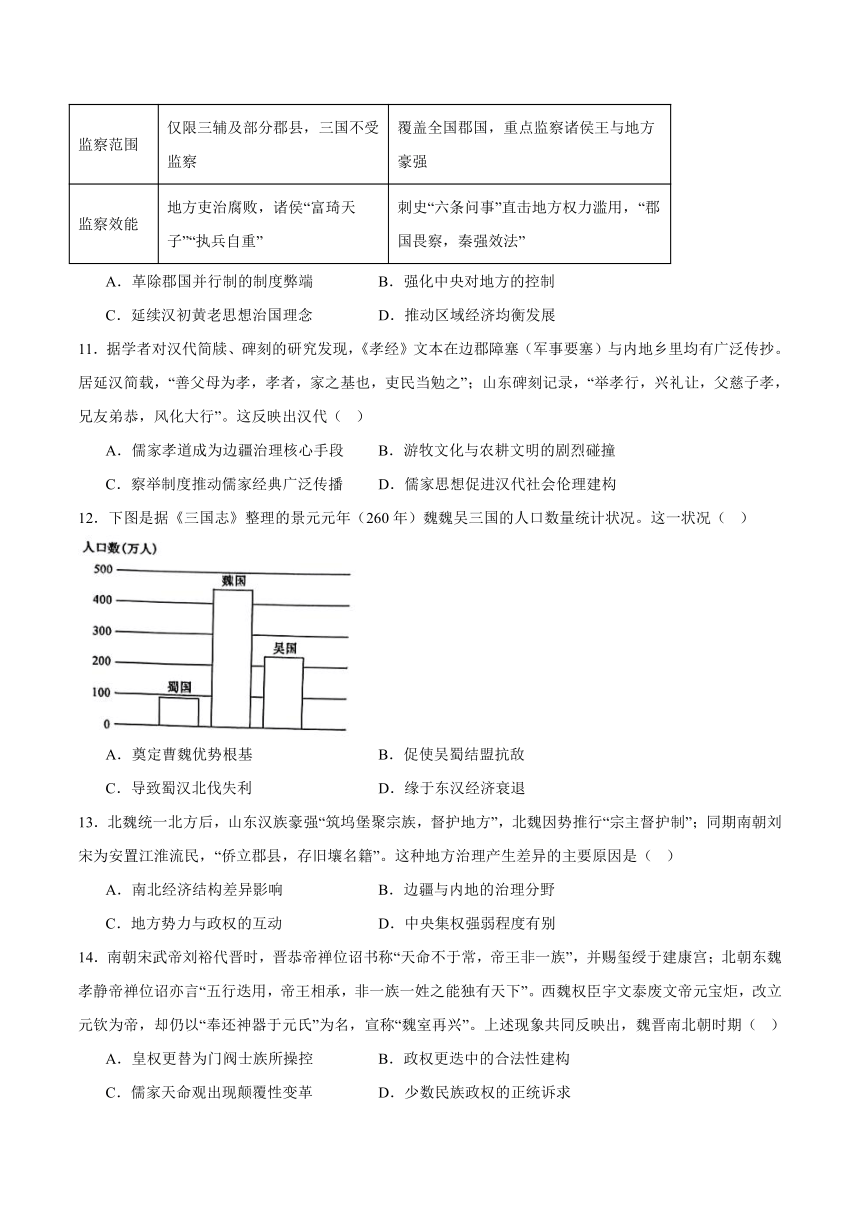

12.下图是据《三国志》整理的景元元年(260年)魏魏吴三国的人口数量统计状况。这一状况( )

A.奠定曹魏优势根基 B.促使吴蜀结盟抗敌

C.导致蜀汉北伐失利 D.缘于东汉经济衰退

13.北魏统一北方后,山东汉族豪强“筑坞堡聚宗族,督护地方”,北魏因势推行“宗主督护制”;同期南朝刘宋为安置江淮流民,“侨立郡县,存旧壤名籍”。这种地方治理产生差异的主要原因是( )

A.南北经济结构差异影响 B.边疆与内地的治理分野

C.地方势力与政权的互动 D.中央集权强弱程度有别

14.南朝宋武帝刘裕代晋时,晋恭帝禅位诏书称“天命不于常,帝王非一族”,并赐玺绶于建康宫;北朝东魏孝静帝禅位诏亦言“五行迭用,帝王相承,非一族一姓之能独有天下”。西魏权臣宇文泰废文帝元宝炬,改立元钦为帝,却仍以“奉还神器于元氏”为名,宣称“魏室再兴”。上述现象共同反映出,魏晋南北朝时期( )

A.皇权更替为门阀士族所操控 B.政权更迭中的合法性建构

C.儒家天命观出现颠覆性变革 D.少数民族政权的正统诉求

15.唐高宗时期颁布的《新修本草》,首创“药图(实物绘图)—图经(产地考辨)—正文(性味功效)”三位一体的编纂模式,收录药物850种,其中新增114种西域药物,并建立了“州府征集—太医署核验—尚书省刊布”的标准化流程。这种官修药典的出现主要得益于( )

A.胡汉交融拓展药物种类 B.中央集权下医药管理规范化

C.经济繁荣支撑技术创新 D.民间药学散乱倒逼宜方编纂

16.据《唐代墓志汇编》载,贞元年间柳氏墓志记其“通究儒术,旁涉释玄,以儒立本,以道养性,以释明心”;元和年间郑氏墓志载“少习《诗》《礼》,长研《庄》《列》,晚耽释典,三教之说,会通于心”。这些墓志可用于说明( )

A.唐代三教已融合为统一思想 B.墓志是还原历史的核心史料

C.思想交融影响社会文化书写 D.道家思想成为唐代思想主流

二、材料题

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 云梦秦简《语书》载,南郡守腾告谕县吏:“法律未足,民多诈巧”,而同一时期齐地淳于越私塾“童子诵《诗》逾百篇”。始皇东巡刻石云“器诚一量,同书文字”,然琅琊台残简却见六国异体字杂糅。汉二年(前205年),萧何收秦丞相府图籍,但“张苍明律历,独不能通齐地租簿”。高后时,三辅老卒言:“吾持戟卫宫州载,今子为刀笔吏竟得爵过吾!”至武帝元狩四年,杨可告缗遍天下,而东海郭解“夜入县廷,削县令案牍”,郡守奏曰:“儒生传习《论语》而不知廷尉诏令。”史家阎步克评此现象为:“制度层累之下的断裂带,恰是理解转型阵痛之锁钥。”

——摘编自邢义田《治国安邦:秦汉史论丛》

材料二 据《唐会要》载,隋创三省六部制,“以尚书、门下、内史三省厘庶务,又置吏礼兵刑户工六部分职”,至唐“三省相互牵制,中书出令、门下封驳、尚书执行,渐成定制”。唐代通过三省职权划分,使“决策、审议、执行环节相分离又相配合”,既延续了秦汉以来皇权集中传统,又应官僚政治而发展。同时,唐代科举以“经史明通、词章秀美”取士,将儒家经典与行政能力考核结合,实现“选官制度与意识形态深度融合”,如《新唐书·选举志》载“凡秀才,试方略策五道……进士试时务策五道、帖一大经”,使秦汉奠基的集权制度在官僚选拔层面更趋精密。

——摘编自刘后滨《唐代中书门下体制研究》

(1)根据材料一,指出秦汉时期制度转型的表现,并结合所学知识说明秦汉时期制度转型艰难的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述隋唐政治制度的主要创新及作用。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料 先秦时期,青铜器纹饰从神秘的饕餐纹向生活化的宴乐、攻战纹开始转变。汉代画像石以“孔子见老子”“荆轲刺秦王”等历史故事为题材,兼具教化与审美功能。魏晋南北朝以来的洛阳龙门石窟造像吸收希腊雕塑的写实技法,佛造像衣纹呈现出“曹衣出水”的西域风格与“吴带当风”的中原写意融合。隋唐时期,粟特(中亚古国和民族名)乐师沿丝绸之路东迁,长安宫廷乐舞融合龟兹琵琶、胡旋舞与中原雅乐,《新唐书,礼乐志》载“胡部新声与华音杂陈”,形成《霓裳羽衣曲》等中西合璧的艺术典范。敦煌壁画融合西域佛教艺术与中原绘画技法,如唐代飞天造型兼具印度犍陀罗的灵动与中原仕女的飘逸,形成独特的艺术风格。

——摘编自姜伯勤《敦煌艺术宗教与礼乐文明》、王子今《秦汉边疆与民族问题》

根据材料并结合所学知识,围绕“中国古代艺术的发展演进”,自拟论题并予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰,表述成文。)

三、综合题

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 齐国管仲推行“相地而衰征”,依据土地肥瘠分等征税,“山泽各致其时”,管控山林川泽开发时序,同时“通齐国之鱼盐于东莱”,鼓励商业流通,使齐“九合诸侯,一匡天下”。魏国李悝实行“尽地力之教”,督促农民精耕细作,以“平籴法"调控粮食供需,“故虽遇饥馑水旱,籴不贵而民不散,取有余以补不足也”。秦国商鞅秉持“治世不一道,便国不法古”,废井田、开阡陌,“重农抑商”,“缪力本业,耕织致粟帛多者复其身。事末利及息而贫者,举以为收孥”,为秦统一奠基。

——摘编自赵靖《中国经济思想史》

材料二 汉代强化“重农抑商”,“乃令贾人不得衣丝乘车,重租税以困辱之”,但也有调整,如汉武帝时桑弘羊推行“盐铁官营”均输平准”,“笼天下盐铁诸利,以排富商大贾……民不益赋而天下用饶”。魏晋南北朝政权更迭,经济政策因势而变,曹魏“屯田制”,“许下屯田,得谷百万斛”,且“弛湖池之禁”,允许百姓渔采;南朝宋齐时“检籍”,整顿户籍以保障赋役,同时“商税轻俭”,促进商业复苏。隋唐以“均田制”为基础,“租庸调制”轻徭薄赋,“天下编户,贫弱者众,亦有佣力客作以济糇粮,一家一日雇人抄书,取直为钱十五”,又行“公廨钱”等政策,以官本贷商求利,既管控商业又使其服务于国用。

——摘编自叶世昌《中国古代经济政策史稿》

(1)根据材料一,概括春秋战国时期经济政策的特点,并结合所学知识分析其时代背景。

(2)对比材料一、二,指出春秋战国至隋唐经济政策演变的趋势,并说明上述演变所体现的古代治国智慧。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料 先秦儒学以“礼”“仁”为核心,通过“克已复礼”“为政以德”构建伦理政治秩序,强调血缘宗法与等级制度的统一性。汉代董仲舒融合阴阳五行与谶纬思想,以“天人感应”“三纲五常”强化君主专制,通过“罢黜百家”确立官方正统,使儒学成为中央集权的意识形态工具。魏晋南北朝时,面对社会动荡与佛道冲击,玄学以《老子》《庄子》《周易》“三玄”为根基,何晏、王弼提出“贵无”论,郭象主张“独化于玄冥之境”,通过探讨“名教与自然”的关系,将儒家伦理与道家思辨结合,形成抽象化的哲学思潮。唐代儒学在继承基础上创新,孔颖达奉诏撰《五经正义》,融合汉魏以来义疏传统,统一经典阐释;韩愈以“道统”对抗佛道,提出“性三品”说重构心性论。陈寅恪《唐代政治史述论稿》认为:唐代文化“前期结束南北朝旧局,后期开启赵宋新局”。

——摘编自余敦康《魏晋玄学史》陈寅恪《唐代政治史述论稿》

(1)根据材料,概括先秦至隋唐儒家思想演变的阶段特征,并分析魏晋玄学兴起的社会背景。

(2)根据材料并结合所学知识,阐释陈寅恪关于唐代文化“承前启后”观点在思想领域的具体体现。

参考答案

1.B

2.A

3.D

4.B

5.C

6.B

7.D

8.C

9.A

10.B

11.D

12.A

13.C

14.B

15.B

16.C

17.(1)表现:专制主义中央集权制的建立与发展;法律体系从地域差异向统一化过渡;文字、度量衡等制度从六国异制向标准化整合;官僚体系从贵族政治向文书行政转型。原因:地域文化差异与旧制惯性;中央集权的执行漏洞;旧有势力抵制变革;官僚体系尚未成熟;思想意识形态的冲突。

(2)主要创新:三省六部制的创立与完善;科举制度的创立与发展;官僚体系的专业化。作用:强化了中央集权;提升了行政效率;巩固了意识形态的统一;完善了官僚政治体系;促进了社会整合;为后世政治制度提供了范式

18.示例:论题:中国古代艺术形态的变化是社会演进的直观反映。

阐述:先秦时期,青铜器纹饰的转变与社会权力结构的变革紧密相关。商代饕餮纹庄严肃穆,以狰狞神秘的形象彰显神权与王权的威严,契合“率民以事神”的社会风貌;至春秋战国,宴乐、攻战纹兴起,折射出礼崩乐坏、诸侯争霸的时代特征,艺术从服务神权转向描绘世俗生活与政治斗争,体现了人文精神的觉醒。汉代画像石的盛行,与儒家思想正统地位的确立息息相关。“孔子见老子”宣扬尊贤重道,“荆轲刺秦王”彰显忠勇精神,这些历史故事题材的画像石通过视觉叙事,将儒家伦理道德具象化,成为统治者教化民众、巩固大一统秩序的重要工具,艺术的教化功能得以强化。魏晋南北朝时期,洛阳龙门石窟造像融合希腊写实技法、西域风格与中原写意,既源于佛教东传的影响,也反映了民族大融合的时代趋势。鲜卑政权迁都洛阳后推行汉化政策,佛教艺术成为民族文化交融的载体。隋唐时期,丝绸之路繁荣,粟特乐师、龟兹乐器等外来元素融入宫廷乐舞,催生出《霓裳羽衣曲》等经典之作;敦煌壁画中西合璧的飞天造型,更是大唐盛世开放包容气度的生动写照,展现出艺术在中外文明交流中的创新与突破。综上所述,从先秦到隋唐,艺术形态的演变从不同维度折射出中国古代社会的演进。

19.(1)特点:多元探索,因地制宜;以富国强兵为核心;重视农业基础;注重资源管控与调控。时代背景:铁器牛耕的推广推动了生产力发展,井田制瓦解,封建土地私有制逐步确立;周王室衰微,诸侯争霸频繁,各国亟需 通过经济改革实现富国强兵;百家争鸣推动治国理念多元化,法家、儒家等思想影响政策取向。

(2)演变趋势:从多元探索到制度统一;重农抑商的强化与调适并存;政府干预从直接管控到间接调控。治国智慧;以农为本,兼顾民生;因势而变,灵活调整;国家主导与市场协同;制度传承与创新相结合

20.(1)阶段特征:先秦儒学以创设德治理念与伦理框架为核心;汉代儒学神学化并成为官方意识形态;魏晋儒学受到玄学冲击与影响并自我调适;隋唐儒学吸收佛道思想向心性论转型。社会背景:魏晋时期政局动荡,传统伦理秩序受到冲击,知识分子寻求精神寄托;佛教与道教思想广泛传播,对儒学的正统地位形成挑战;门阀士族的文化需求;汉代经学僵化;思想融合的趋势。

(2)具体体现:“承前”:隋朝儒学家提出“三教合归儒”,主张以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论;唐朝统治者奉行三教并行政策。“启后”:三教合流趋势深化,为宋代理学“援佛入儒”“援道入儒”奠定基础;韩愈等人复兴儒学的努力,直接影响了宋代程朱理学对儒家道统的建构,促使儒学从政治意识形态向哲学化体系的转变。

一、单选题

1.考古研究表明,距今约4300年的晋南地区某聚落遗址中,核心区为独立的高台祭祀建筑群,出土了玉璧、玉琮等礼器及象征权力的彩绘龙盘,其外围居住区房址规模差异显著,还发现了非正常死亡人骨集中埋葬现象。该遗存最有助于探究( )

A.原始宗教礼仪的制度化演进 B.神权与王权结合的治理模式

C.早期国家礼乐制度成熟形态 D.区域间手工业技术广泛传播

2.据西周青铜铭文统计显示,在涉及诸侯册封的62篇铭文中,有47篇提及“昭穆序列”“嫡庶之辨”;涉及采邑继承的38篇铭文中,31篇强调“大宗立嗣”“小宗附从”。这反映了西周时期( )

A.宗法原则渗透政治实践 B.铭文记载成为分封依据

C.诸侯权力依赖军事征服 D.采邑继承摒弃血缘关系

3.据考古发现,齐国临淄故城中的冶铁、铸镜、制陶等11处作坊遗址与铸钱遗址相邻;楚国纪南城出土的漆器作坊旁,伴出大量郢爰金币范。这反映出当时( )

A.货币铸造技术走向统一 B.重农抑商政策影响经济

C.金属货币主导商品经济 D.手工业生产专业化发展

4.下表所示为春秋战国时期文献中吴越地区的相关记载。据此可知,春秋战国时期( )

时间阶段 相关记载 文献

春秋前期 灵公子季札观周乐,能精准阐释《风》《雅》《颂》,却仍自称“蛮夷”,以“断发文身”为俗 《左传》

春秋后期 越君勾践令诸多大夫习《诗》《礼》,朝堂论政引“华夏先王之道”,但祭祀仍保留“鸟图腾”仪式 《国语》

战国中期 楚王孙遣者钟铭文收“吴人、越人,尚同乎楚”,吴越贵族通婚频繁,且多以“华夏共祖”自称 《史记》

A.长江流域礼制整合的地域路径 B.华夏认同在吴越地区逐步深化

C.东南地区华夏共祖观念的萌生 D.吴越习俗与周礼的互动式演变

5.李悝在魏国变法时,以“尽地力之数”推动“治田勤谨”者获赏,又行“平籴法”调控粮价;其《法经》虽重“盗、贼”之禁,却专设“廛律”规范商业市集。这体现出李悝变法( )

A.开创了封建法典的立法范式 B.旨在强化中央集权统治秩序

C.通过法律手段统筹农商发展 D.以重农抑商为基本经济策略

6.在公元前4世纪稷下学宫的论辩档案中,部分学派既以“天道四时”为理论根基,又频繁援引《诗》《书》论证刑名法术之策。这一现象反映出当时( )

A.诸子思想趋向实用发展 B.百家争鸣推动思想交融

C.法家学说占据思想主导地位 D.地域文化交流壁垒强化

7.战国时期某学派主张:“宫室有度,堂基三尺,土阶三级,茅茨不修,椽木无雕”,同时强调“工欲善其事,必先利其器”,将器物制作的精益理念纳入治国方略。下列与该学派主张相符的是( )

A.儒家“克己复礼”的等级秩序观

B.道家“无为而治、顺天任物”的自然哲学观

C.法家“循名贵实”的法治建设论

D.墨家“节用尚贤、重器务实”的务实治理观

8.据学者研究发现,秦统一后的十年间(前221~前211),山东临淄齐国故城、河北易县燕下都等关东官营作坊遗址,出土了大量刻有“十六年诏书”铭文的标准化器物。经测量,陶鬲、铜权、铁束等器型尺寸与咸阳宫遗址出土的同类器物误差均小于2%,其范铸工艺、铭文格式完全遵循咸阳宫廷工官标准。这主要得益于当时( )

A.官营手工作坊的形成 B.商鞅政策在全国范围延续

C.中央集权制度的建立 D.区域文化的交流显著增强

9.秦末简牍中有关“戍卒道亡”“仓粟腐败”“郡县文牒传递超时”的记录占比超45%,多地简牍出现了“黔首嚣嚣,毋乐生”的民间诉求;同时,咸阳宫遗址出土的政令文书仍强调“急督资、重赋役”的治国逻辑。对此认识合理的是( )

A.制度设计与基层执行脱节加速秦朝崩溃

B.考古发现与政令文书冲突揭示出秦亡的必然性

C.中央集权体制在危机中仍保持高效运作

D.简牍数据反映了区域性危机而非统治全面崩溃

10.下表所示为汉初至汉武帝时期监察制度的演变。据此可知,汉武帝时期监察体系变革旨在( )

汉初(前202年)监察体系特征 汉武帝时期(前106年)监察体系变革

监察主体 郡国并行制下,监御史与诸侯王共治天地,常与郡守勾结 废除监御史,设13州刺史,直属中央,专职监察郡国二千石官员

监察范围 仅限三辅及部分郡县,三国不受监察 覆盖全国郡国,重点监察诸侯王与地方豪强

监察效能 地方吏治腐败,诸侯“富琦天子”“执兵自重” 刺史“六条问事”直击地方权力滥用,“郡国畏察,秦强效法”

A.革除郡国并行制的制度弊端 B.强化中央对地方的控制

C.延续汉初黄老思想治国理念 D.推动区域经济均衡发展

11.据学者对汉代简牍、碑刻的研究发现,《孝经》文本在边郡障塞(军事要塞)与内地乡里均有广泛传抄。居延汉简载,“善父母为孝,孝者,家之基也,吏民当勉之”;山东碑刻记录,“举孝行,兴礼让,父慈子孝,兄友弟恭,风化大行”。这反映出汉代( )

A.儒家孝道成为边疆治理核心手段 B.游牧文化与农耕文明的剧烈碰撞

C.察举制度推动儒家经典广泛传播 D.儒家思想促进汉代社会伦理建构

12.下图是据《三国志》整理的景元元年(260年)魏魏吴三国的人口数量统计状况。这一状况( )

A.奠定曹魏优势根基 B.促使吴蜀结盟抗敌

C.导致蜀汉北伐失利 D.缘于东汉经济衰退

13.北魏统一北方后,山东汉族豪强“筑坞堡聚宗族,督护地方”,北魏因势推行“宗主督护制”;同期南朝刘宋为安置江淮流民,“侨立郡县,存旧壤名籍”。这种地方治理产生差异的主要原因是( )

A.南北经济结构差异影响 B.边疆与内地的治理分野

C.地方势力与政权的互动 D.中央集权强弱程度有别

14.南朝宋武帝刘裕代晋时,晋恭帝禅位诏书称“天命不于常,帝王非一族”,并赐玺绶于建康宫;北朝东魏孝静帝禅位诏亦言“五行迭用,帝王相承,非一族一姓之能独有天下”。西魏权臣宇文泰废文帝元宝炬,改立元钦为帝,却仍以“奉还神器于元氏”为名,宣称“魏室再兴”。上述现象共同反映出,魏晋南北朝时期( )

A.皇权更替为门阀士族所操控 B.政权更迭中的合法性建构

C.儒家天命观出现颠覆性变革 D.少数民族政权的正统诉求

15.唐高宗时期颁布的《新修本草》,首创“药图(实物绘图)—图经(产地考辨)—正文(性味功效)”三位一体的编纂模式,收录药物850种,其中新增114种西域药物,并建立了“州府征集—太医署核验—尚书省刊布”的标准化流程。这种官修药典的出现主要得益于( )

A.胡汉交融拓展药物种类 B.中央集权下医药管理规范化

C.经济繁荣支撑技术创新 D.民间药学散乱倒逼宜方编纂

16.据《唐代墓志汇编》载,贞元年间柳氏墓志记其“通究儒术,旁涉释玄,以儒立本,以道养性,以释明心”;元和年间郑氏墓志载“少习《诗》《礼》,长研《庄》《列》,晚耽释典,三教之说,会通于心”。这些墓志可用于说明( )

A.唐代三教已融合为统一思想 B.墓志是还原历史的核心史料

C.思想交融影响社会文化书写 D.道家思想成为唐代思想主流

二、材料题

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 云梦秦简《语书》载,南郡守腾告谕县吏:“法律未足,民多诈巧”,而同一时期齐地淳于越私塾“童子诵《诗》逾百篇”。始皇东巡刻石云“器诚一量,同书文字”,然琅琊台残简却见六国异体字杂糅。汉二年(前205年),萧何收秦丞相府图籍,但“张苍明律历,独不能通齐地租簿”。高后时,三辅老卒言:“吾持戟卫宫州载,今子为刀笔吏竟得爵过吾!”至武帝元狩四年,杨可告缗遍天下,而东海郭解“夜入县廷,削县令案牍”,郡守奏曰:“儒生传习《论语》而不知廷尉诏令。”史家阎步克评此现象为:“制度层累之下的断裂带,恰是理解转型阵痛之锁钥。”

——摘编自邢义田《治国安邦:秦汉史论丛》

材料二 据《唐会要》载,隋创三省六部制,“以尚书、门下、内史三省厘庶务,又置吏礼兵刑户工六部分职”,至唐“三省相互牵制,中书出令、门下封驳、尚书执行,渐成定制”。唐代通过三省职权划分,使“决策、审议、执行环节相分离又相配合”,既延续了秦汉以来皇权集中传统,又应官僚政治而发展。同时,唐代科举以“经史明通、词章秀美”取士,将儒家经典与行政能力考核结合,实现“选官制度与意识形态深度融合”,如《新唐书·选举志》载“凡秀才,试方略策五道……进士试时务策五道、帖一大经”,使秦汉奠基的集权制度在官僚选拔层面更趋精密。

——摘编自刘后滨《唐代中书门下体制研究》

(1)根据材料一,指出秦汉时期制度转型的表现,并结合所学知识说明秦汉时期制度转型艰难的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述隋唐政治制度的主要创新及作用。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料 先秦时期,青铜器纹饰从神秘的饕餐纹向生活化的宴乐、攻战纹开始转变。汉代画像石以“孔子见老子”“荆轲刺秦王”等历史故事为题材,兼具教化与审美功能。魏晋南北朝以来的洛阳龙门石窟造像吸收希腊雕塑的写实技法,佛造像衣纹呈现出“曹衣出水”的西域风格与“吴带当风”的中原写意融合。隋唐时期,粟特(中亚古国和民族名)乐师沿丝绸之路东迁,长安宫廷乐舞融合龟兹琵琶、胡旋舞与中原雅乐,《新唐书,礼乐志》载“胡部新声与华音杂陈”,形成《霓裳羽衣曲》等中西合璧的艺术典范。敦煌壁画融合西域佛教艺术与中原绘画技法,如唐代飞天造型兼具印度犍陀罗的灵动与中原仕女的飘逸,形成独特的艺术风格。

——摘编自姜伯勤《敦煌艺术宗教与礼乐文明》、王子今《秦汉边疆与民族问题》

根据材料并结合所学知识,围绕“中国古代艺术的发展演进”,自拟论题并予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰,表述成文。)

三、综合题

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 齐国管仲推行“相地而衰征”,依据土地肥瘠分等征税,“山泽各致其时”,管控山林川泽开发时序,同时“通齐国之鱼盐于东莱”,鼓励商业流通,使齐“九合诸侯,一匡天下”。魏国李悝实行“尽地力之教”,督促农民精耕细作,以“平籴法"调控粮食供需,“故虽遇饥馑水旱,籴不贵而民不散,取有余以补不足也”。秦国商鞅秉持“治世不一道,便国不法古”,废井田、开阡陌,“重农抑商”,“缪力本业,耕织致粟帛多者复其身。事末利及息而贫者,举以为收孥”,为秦统一奠基。

——摘编自赵靖《中国经济思想史》

材料二 汉代强化“重农抑商”,“乃令贾人不得衣丝乘车,重租税以困辱之”,但也有调整,如汉武帝时桑弘羊推行“盐铁官营”均输平准”,“笼天下盐铁诸利,以排富商大贾……民不益赋而天下用饶”。魏晋南北朝政权更迭,经济政策因势而变,曹魏“屯田制”,“许下屯田,得谷百万斛”,且“弛湖池之禁”,允许百姓渔采;南朝宋齐时“检籍”,整顿户籍以保障赋役,同时“商税轻俭”,促进商业复苏。隋唐以“均田制”为基础,“租庸调制”轻徭薄赋,“天下编户,贫弱者众,亦有佣力客作以济糇粮,一家一日雇人抄书,取直为钱十五”,又行“公廨钱”等政策,以官本贷商求利,既管控商业又使其服务于国用。

——摘编自叶世昌《中国古代经济政策史稿》

(1)根据材料一,概括春秋战国时期经济政策的特点,并结合所学知识分析其时代背景。

(2)对比材料一、二,指出春秋战国至隋唐经济政策演变的趋势,并说明上述演变所体现的古代治国智慧。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料 先秦儒学以“礼”“仁”为核心,通过“克已复礼”“为政以德”构建伦理政治秩序,强调血缘宗法与等级制度的统一性。汉代董仲舒融合阴阳五行与谶纬思想,以“天人感应”“三纲五常”强化君主专制,通过“罢黜百家”确立官方正统,使儒学成为中央集权的意识形态工具。魏晋南北朝时,面对社会动荡与佛道冲击,玄学以《老子》《庄子》《周易》“三玄”为根基,何晏、王弼提出“贵无”论,郭象主张“独化于玄冥之境”,通过探讨“名教与自然”的关系,将儒家伦理与道家思辨结合,形成抽象化的哲学思潮。唐代儒学在继承基础上创新,孔颖达奉诏撰《五经正义》,融合汉魏以来义疏传统,统一经典阐释;韩愈以“道统”对抗佛道,提出“性三品”说重构心性论。陈寅恪《唐代政治史述论稿》认为:唐代文化“前期结束南北朝旧局,后期开启赵宋新局”。

——摘编自余敦康《魏晋玄学史》陈寅恪《唐代政治史述论稿》

(1)根据材料,概括先秦至隋唐儒家思想演变的阶段特征,并分析魏晋玄学兴起的社会背景。

(2)根据材料并结合所学知识,阐释陈寅恪关于唐代文化“承前启后”观点在思想领域的具体体现。

参考答案

1.B

2.A

3.D

4.B

5.C

6.B

7.D

8.C

9.A

10.B

11.D

12.A

13.C

14.B

15.B

16.C

17.(1)表现:专制主义中央集权制的建立与发展;法律体系从地域差异向统一化过渡;文字、度量衡等制度从六国异制向标准化整合;官僚体系从贵族政治向文书行政转型。原因:地域文化差异与旧制惯性;中央集权的执行漏洞;旧有势力抵制变革;官僚体系尚未成熟;思想意识形态的冲突。

(2)主要创新:三省六部制的创立与完善;科举制度的创立与发展;官僚体系的专业化。作用:强化了中央集权;提升了行政效率;巩固了意识形态的统一;完善了官僚政治体系;促进了社会整合;为后世政治制度提供了范式

18.示例:论题:中国古代艺术形态的变化是社会演进的直观反映。

阐述:先秦时期,青铜器纹饰的转变与社会权力结构的变革紧密相关。商代饕餮纹庄严肃穆,以狰狞神秘的形象彰显神权与王权的威严,契合“率民以事神”的社会风貌;至春秋战国,宴乐、攻战纹兴起,折射出礼崩乐坏、诸侯争霸的时代特征,艺术从服务神权转向描绘世俗生活与政治斗争,体现了人文精神的觉醒。汉代画像石的盛行,与儒家思想正统地位的确立息息相关。“孔子见老子”宣扬尊贤重道,“荆轲刺秦王”彰显忠勇精神,这些历史故事题材的画像石通过视觉叙事,将儒家伦理道德具象化,成为统治者教化民众、巩固大一统秩序的重要工具,艺术的教化功能得以强化。魏晋南北朝时期,洛阳龙门石窟造像融合希腊写实技法、西域风格与中原写意,既源于佛教东传的影响,也反映了民族大融合的时代趋势。鲜卑政权迁都洛阳后推行汉化政策,佛教艺术成为民族文化交融的载体。隋唐时期,丝绸之路繁荣,粟特乐师、龟兹乐器等外来元素融入宫廷乐舞,催生出《霓裳羽衣曲》等经典之作;敦煌壁画中西合璧的飞天造型,更是大唐盛世开放包容气度的生动写照,展现出艺术在中外文明交流中的创新与突破。综上所述,从先秦到隋唐,艺术形态的演变从不同维度折射出中国古代社会的演进。

19.(1)特点:多元探索,因地制宜;以富国强兵为核心;重视农业基础;注重资源管控与调控。时代背景:铁器牛耕的推广推动了生产力发展,井田制瓦解,封建土地私有制逐步确立;周王室衰微,诸侯争霸频繁,各国亟需 通过经济改革实现富国强兵;百家争鸣推动治国理念多元化,法家、儒家等思想影响政策取向。

(2)演变趋势:从多元探索到制度统一;重农抑商的强化与调适并存;政府干预从直接管控到间接调控。治国智慧;以农为本,兼顾民生;因势而变,灵活调整;国家主导与市场协同;制度传承与创新相结合

20.(1)阶段特征:先秦儒学以创设德治理念与伦理框架为核心;汉代儒学神学化并成为官方意识形态;魏晋儒学受到玄学冲击与影响并自我调适;隋唐儒学吸收佛道思想向心性论转型。社会背景:魏晋时期政局动荡,传统伦理秩序受到冲击,知识分子寻求精神寄托;佛教与道教思想广泛传播,对儒学的正统地位形成挑战;门阀士族的文化需求;汉代经学僵化;思想融合的趋势。

(2)具体体现:“承前”:隋朝儒学家提出“三教合归儒”,主张以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论;唐朝统治者奉行三教并行政策。“启后”:三教合流趋势深化,为宋代理学“援佛入儒”“援道入儒”奠定基础;韩愈等人复兴儒学的努力,直接影响了宋代程朱理学对儒家道统的建构,促使儒学从政治意识形态向哲学化体系的转变。

同课章节目录