陕西省咸阳市礼泉县2024-2025学年高二下学期4月期中质量调研生物试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 陕西省咸阳市礼泉县2024-2025学年高二下学期4月期中质量调研生物试卷(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-23 10:06:21 | ||

图片预览

文档简介

陕西省咸阳市礼泉县2024-2025学年高二下学期期中生物试题

一、单选题

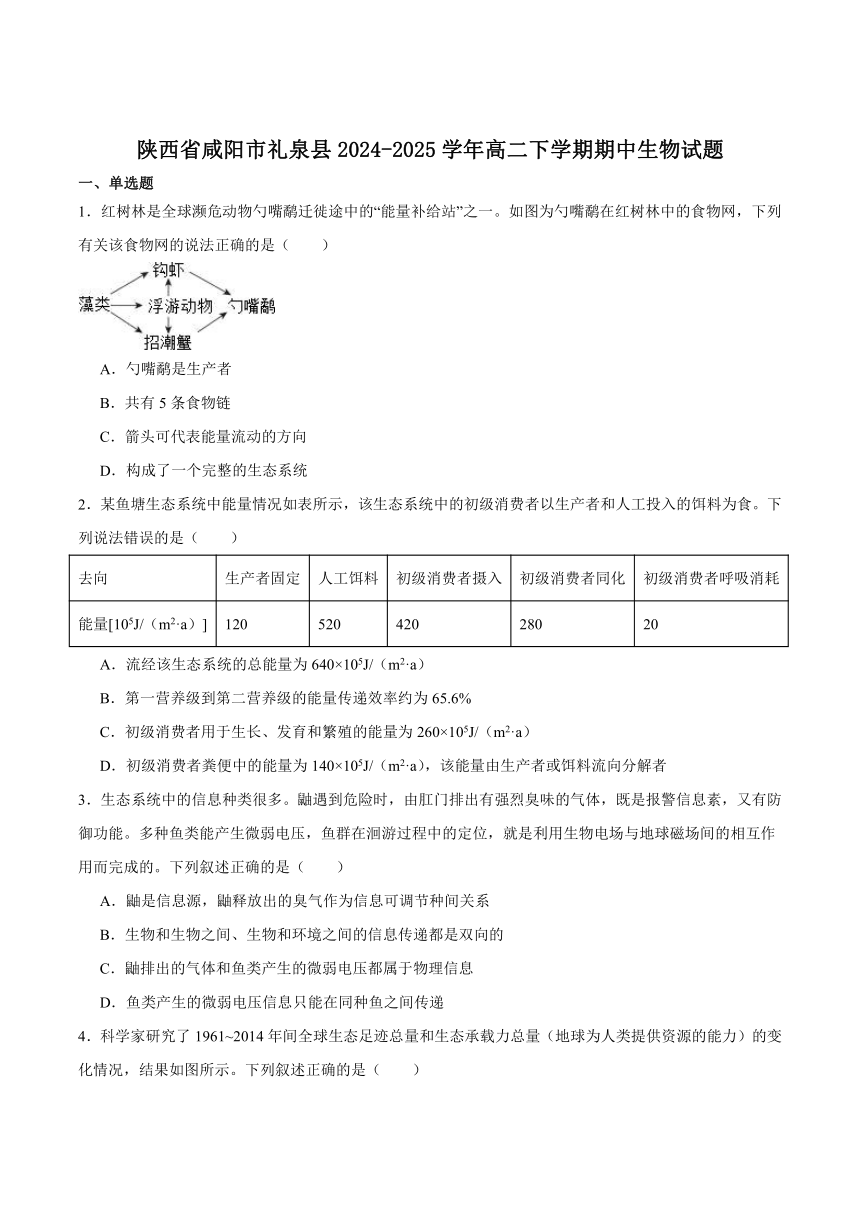

1.红树林是全球濒危动物勺嘴鹬迁徙途中的“能量补给站”之一。如图为勺嘴鹬在红树林中的食物网,下列有关该食物网的说法正确的是( )

A.勺嘴鹬是生产者

B.共有5条食物链

C.箭头可代表能量流动的方向

D.构成了一个完整的生态系统

2.某鱼塘生态系统中能量情况如表所示,该生态系统中的初级消费者以生产者和人工投入的饵料为食。下列说法错误的是( )

去向 生产者固定 人工饵料 初级消费者摄入 初级消费者同化 初级消费者呼吸消耗

能量[105J/(m2·a)] 120 520 420 280 20

A.流经该生态系统的总能量为640×105J/(m2·a)

B.第一营养级到第二营养级的能量传递效率约为65.6%

C.初级消费者用于生长、发育和繁殖的能量为260×105J/(m2·a)

D.初级消费者粪便中的能量为140×105J/(m2·a),该能量由生产者或饵料流向分解者

3.生态系统中的信息种类很多。鼬遇到危险时,由肛门排出有强烈臭味的气体,既是报警信息素,又有防御功能。多种鱼类能产生微弱电压,鱼群在洄游过程中的定位,就是利用生物电场与地球磁场间的相互作用而完成的。下列叙述正确的是( )

A.鼬是信息源,鼬释放出的臭气作为信息可调节种间关系

B.生物和生物之间、生物和环境之间的信息传递都是双向的

C.鼬排出的气体和鱼类产生的微弱电压都属于物理信息

D.鱼类产生的微弱电压信息只能在同种鱼之间传递

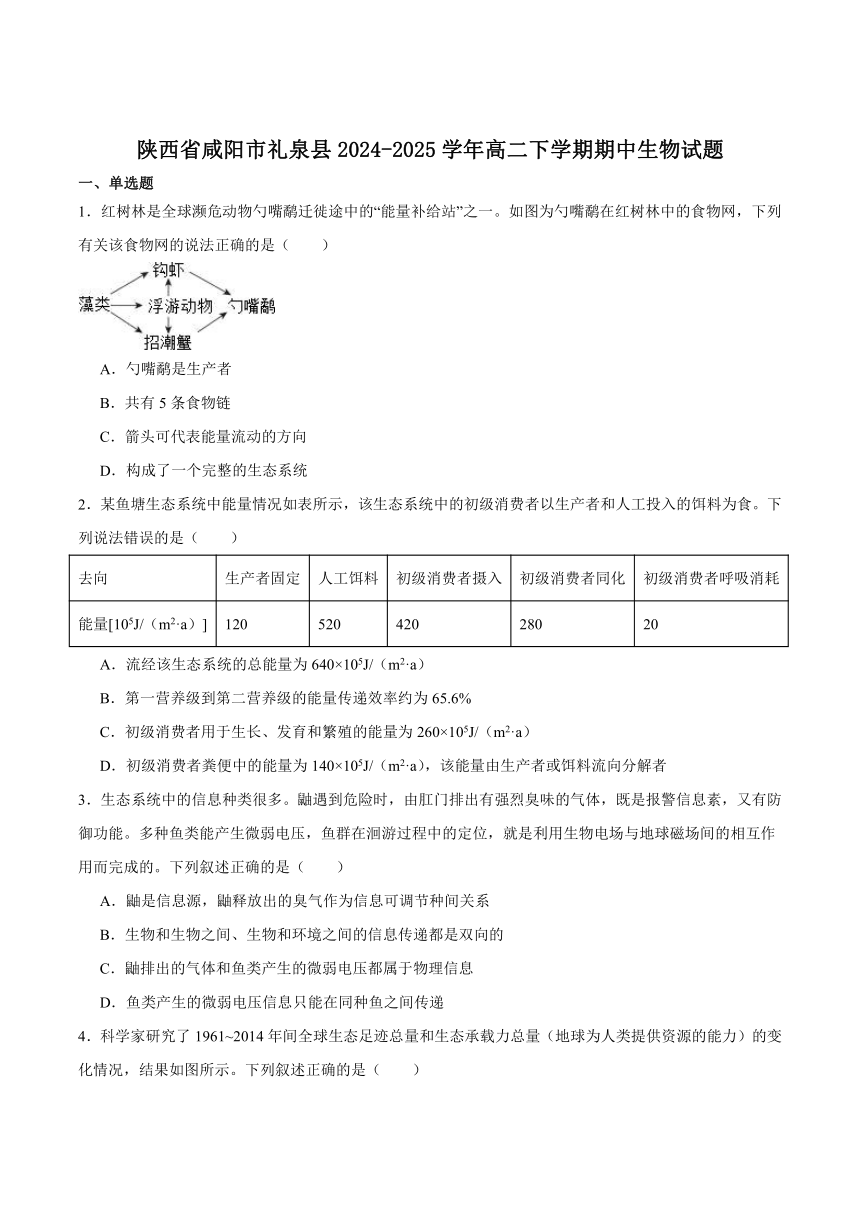

4.科学家研究了1961~2014年间全球生态足迹总量和生态承载力总量(地球为人类提供资源的能力)的变化情况,结果如图所示。下列叙述正确的是( )

A.开发新能源、提高生产效率、提升消费水平,均可提高生态承载力

B.降低肉食类食物比例,可有效提高能量传递效率,减小生态足迹

C.生态足迹总量超过生态承载力总量时,会出现生态赤字

D.发达国家经济发展快,人口增长慢,人均生态足迹小

5.某沿海湿地引种互花米草(作为底栖动物的食物)用于生态修复。引入初期,互花米草能有效提高大型底栖动物食物网的复杂性。但12年后,浮游植物从该生态系统中消失,当地原有植物种类锐减。如今,互花米草已经被列入我国首批外来入侵物种名单。下列相关叙述错误的是( )

A.引入初期互花米草植株矮小,故可为底栖动物提供食物和栖息场所,从而有效修复生态

B.引入12年后浮游植物消失最可能的原因是互花米草大量生长导致浮游植物光照不足

C.互花米草的引入过程提示我们在构建人工生态系统时应优先选择本地伴生物种

D.在互花米草分布区筑堤,并在堤内大量灌水以减少其根部的氧气供应,属于生物防治

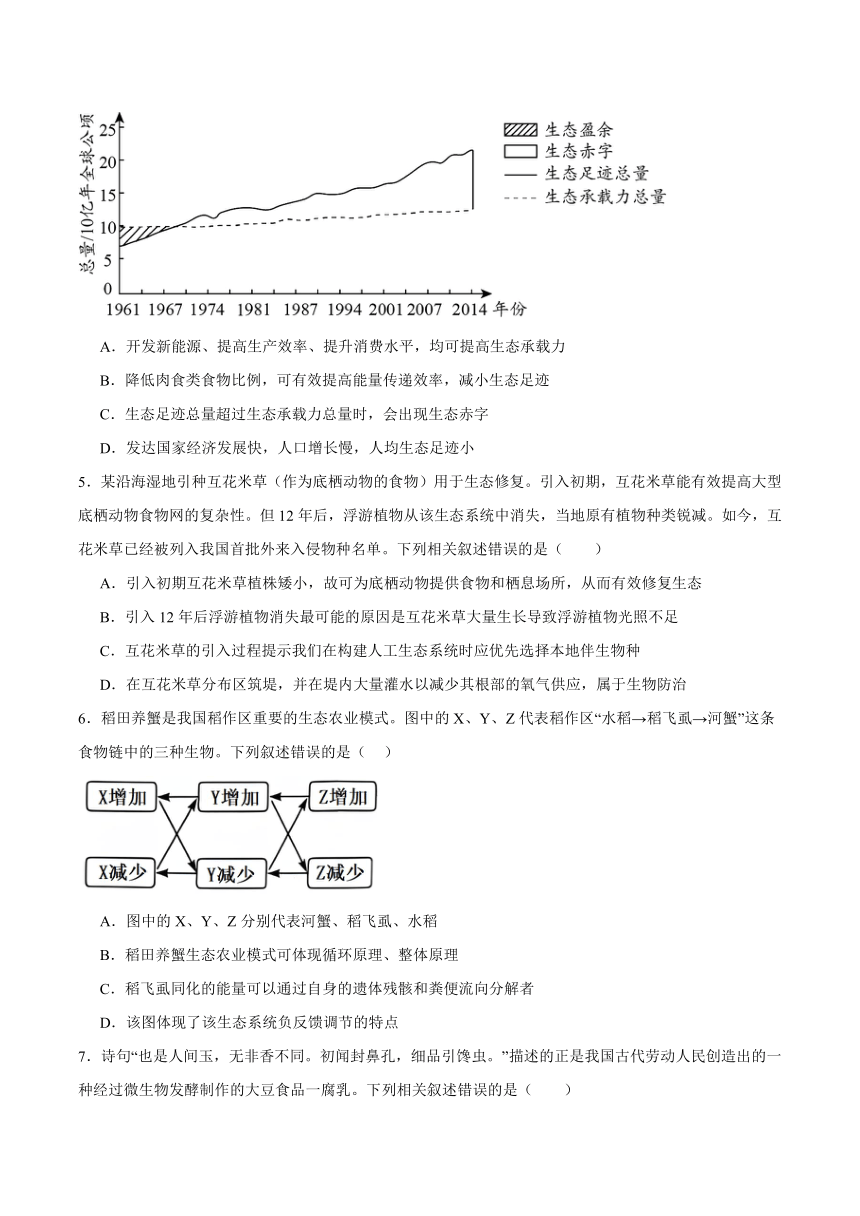

6.稻田养蟹是我国稻作区重要的生态农业模式。图中的X、Y、Z代表稻作区“水稻→稻飞虱→河蟹”这条食物链中的三种生物。下列叙述错误的是( )

A.图中的X、Y、Z分别代表河蟹、稻飞虱、水稻

B.稻田养蟹生态农业模式可体现循环原理、整体原理

C.稻飞虱同化的能量可以通过自身的遗体残骸和粪便流向分解者

D.该图体现了该生态系统负反馈调节的特点

7.诗句“也是人间玉,无非香不同。初闻封鼻孔,细品引馋虫。”描述的正是我国古代劳动人民创造出的一种经过微生物发酵制作的大豆食品一腐乳。下列相关叙述错误的是( )

A.腐乳是一种经过微生物发酵制作的大豆食品

B.腐乳制作过程中,主要利用了微生物能够产生淀粉酶的特点

C.腐乳制作过程中,加入食盐的目的主要是调味和抑制杂菌生长

D.腐乳营养丰富的原因是大分子物质经发酵作用分解成小分子物质

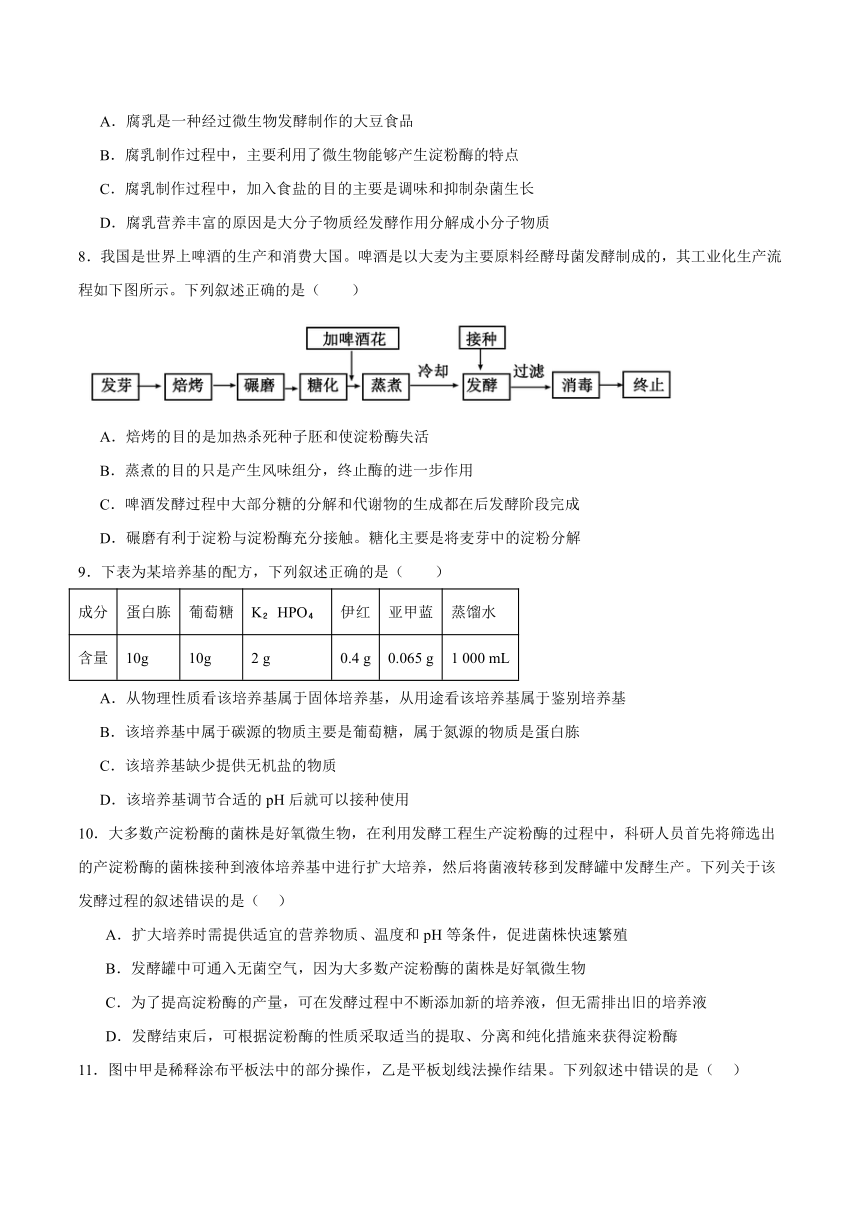

8.我国是世界上啤酒的生产和消费大国。啤酒是以大麦为主要原料经酵母菌发酵制成的,其工业化生产流程如下图所示。下列叙述正确的是( )

A.焙烤的目的是加热杀死种子胚和使淀粉酶失活

B.蒸煮的目的只是产生风味组分,终止酶的进一步作用

C.啤酒发酵过程中大部分糖的分解和代谢物的生成都在后发酵阶段完成

D.碾磨有利于淀粉与淀粉酶充分接触。糖化主要是将麦芽中的淀粉分解

9.下表为某培养基的配方,下列叙述正确的是( )

成分 蛋白胨 葡萄糖 K HPO 伊红 亚甲蓝 蒸馏水

含量 10g 10g 2 g 0.4 g 0.065 g 1 000 mL

A.从物理性质看该培养基属于固体培养基,从用途看该培养基属于鉴别培养基

B.该培养基中属于碳源的物质主要是葡萄糖,属于氮源的物质是蛋白胨

C.该培养基缺少提供无机盐的物质

D.该培养基调节合适的pH后就可以接种使用

10.大多数产淀粉酶的菌株是好氧微生物,在利用发酵工程生产淀粉酶的过程中,科研人员首先将筛选出的产淀粉酶的菌株接种到液体培养基中进行扩大培养,然后将菌液转移到发酵罐中发酵生产。下列关于该发酵过程的叙述错误的是( )

A.扩大培养时需提供适宜的营养物质、温度和pH等条件,促进菌株快速繁殖

B.发酵罐中可通入无菌空气,因为大多数产淀粉酶的菌株是好氧微生物

C.为了提高淀粉酶的产量,可在发酵过程中不断添加新的培养液,但无需排出旧的培养液

D.发酵结束后,可根据淀粉酶的性质采取适当的提取、分离和纯化措施来获得淀粉酶

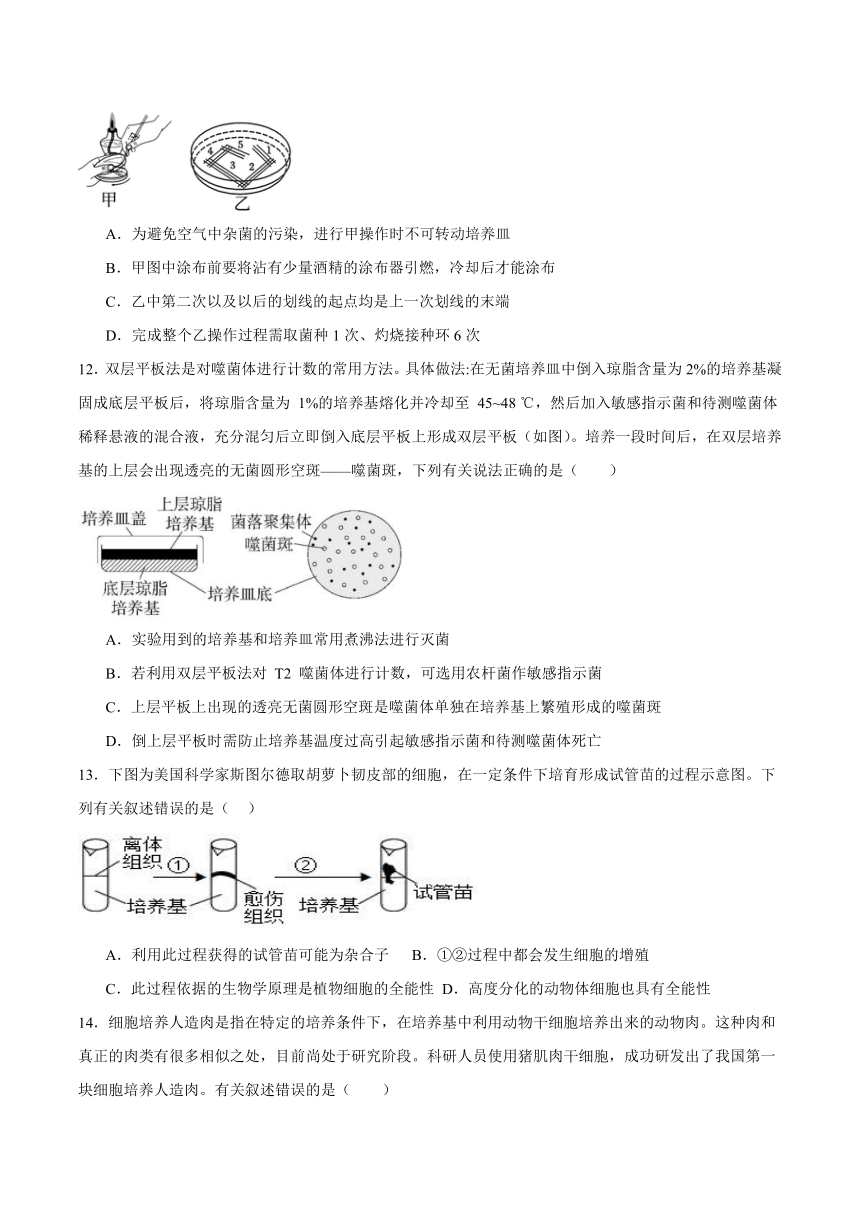

11.图中甲是稀释涂布平板法中的部分操作,乙是平板划线法操作结果。下列叙述中错误的是( )

A.为避免空气中杂菌的污染,进行甲操作时不可转动培养皿

B.甲图中涂布前要将沾有少量酒精的涂布器引燃,冷却后才能涂布

C.乙中第二次以及以后的划线的起点均是上一次划线的末端

D.完成整个乙操作过程需取菌种1次、灼烧接种环6次

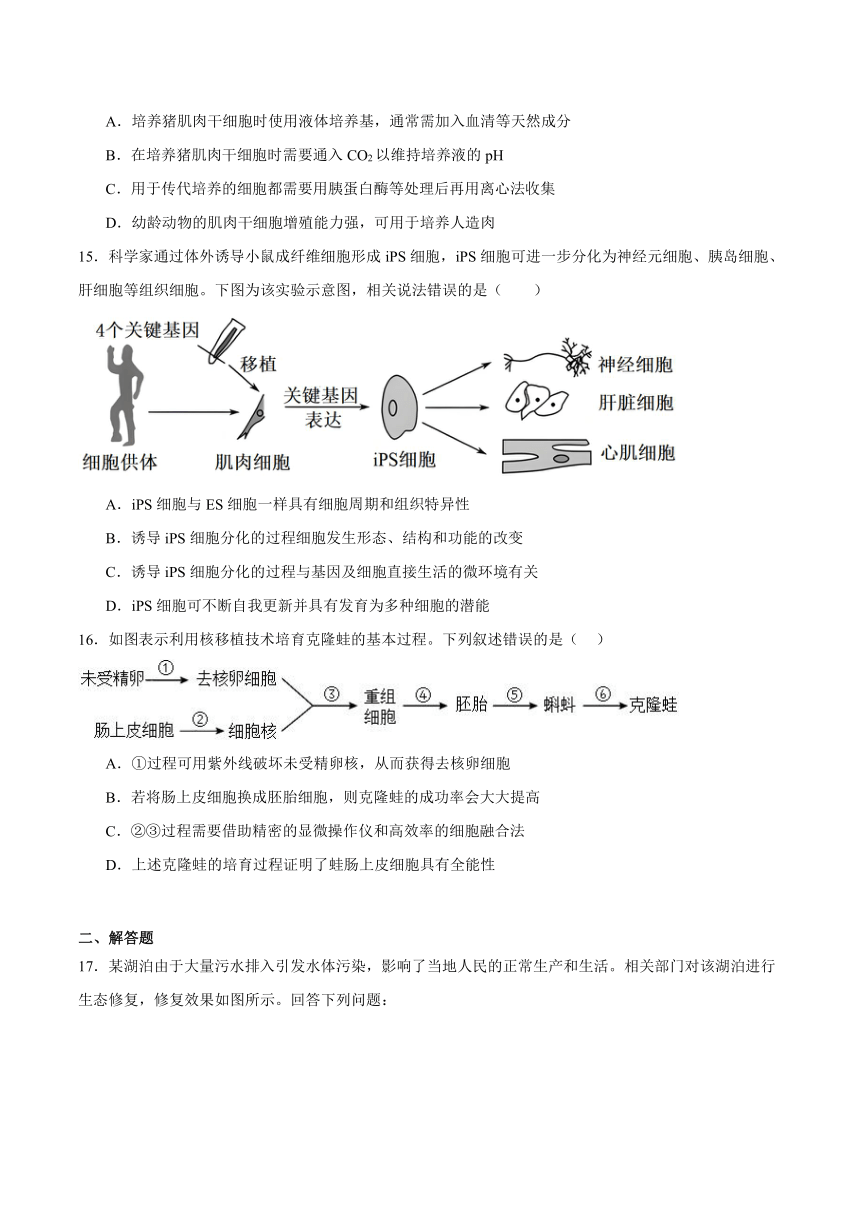

12.双层平板法是对噬菌体进行计数的常用方法。具体做法:在无菌培养皿中倒入琼脂含量为2%的培养基凝固成底层平板后,将琼脂含量为 1%的培养基熔化并冷却至 45~48 ℃,然后加入敏感指示菌和待测噬菌体稀释悬液的混合液,充分混匀后立即倒入底层平板上形成双层平板(如图)。培养一段时间后,在双层培养基的上层会出现透亮的无菌圆形空斑——噬菌斑,下列有关说法正确的是( )

A.实验用到的培养基和培养皿常用煮沸法进行灭菌

B.若利用双层平板法对 T2 噬菌体进行计数,可选用农杆菌作敏感指示菌

C.上层平板上出现的透亮无菌圆形空斑是噬菌体单独在培养基上繁殖形成的噬菌斑

D.倒上层平板时需防止培养基温度过高引起敏感指示菌和待测噬菌体死亡

13.下图为美国科学家斯图尔德取胡萝卜韧皮部的细胞,在一定条件下培育形成试管苗的过程示意图。下列有关叙述错误的是( )

A.利用此过程获得的试管苗可能为杂合子 B.①②过程中都会发生细胞的增殖

C.此过程依据的生物学原理是植物细胞的全能性 D.高度分化的动物体细胞也具有全能性

14.细胞培养人造肉是指在特定的培养条件下,在培养基中利用动物干细胞培养出来的动物肉。这种肉和真正的肉类有很多相似之处,目前尚处于研究阶段。科研人员使用猪肌肉干细胞,成功研发出了我国第一块细胞培养人造肉。有关叙述错误的是( )

A.培养猪肌肉干细胞时使用液体培养基,通常需加入血清等天然成分

B.在培养猪肌肉干细胞时需要通入CO2以维持培养液的pH

C.用于传代培养的细胞都需要用胰蛋白酶等处理后再用离心法收集

D.幼龄动物的肌肉干细胞增殖能力强,可用于培养人造肉

15.科学家通过体外诱导小鼠成纤维细胞形成iPS细胞,iPS细胞可进一步分化为神经元细胞、胰岛细胞、肝细胞等组织细胞。下图为该实验示意图,相关说法错误的是( )

A.iPS细胞与ES细胞一样具有细胞周期和组织特异性

B.诱导iPS细胞分化的过程细胞发生形态、结构和功能的改变

C.诱导iPS细胞分化的过程与基因及细胞直接生活的微环境有关

D.iPS细胞可不断自我更新并具有发育为多种细胞的潜能

16.如图表示利用核移植技术培育克隆蛙的基本过程。下列叙述错误的是( )

A.①过程可用紫外线破坏未受精卵核,从而获得去核卵细胞

B.若将肠上皮细胞换成胚胎细胞,则克隆蛙的成功率会大大提高

C.②③过程需要借助精密的显微操作仪和高效率的细胞融合法

D.上述克隆蛙的培育过程证明了蛙肠上皮细胞具有全能性

二、解答题

17.某湖泊由于大量污水排入引发水体污染,影响了当地人民的正常生产和生活。相关部门对该湖泊进行生态修复,修复效果如图所示。回答下列问题:

(1)据图可知,挺水植物、浮床植物和浮游植物属于 者。

(2)水体富营养化的原因是水体中N、P含量 (填“过高”或“过低”),同时有重金属离子进入。随着营养级增加,有害物质逐渐浓缩的现象被称为 。

(3)上述污染出现以后,相关部门最终引入了苦草(沉水植物)和睡莲(浮叶根生植物)等植物置于浮床上,这些植物主要通过与浮游藻类竞争 和无机盐等,抑制藻类生长,改善水质,并有良好的观赏性,这些体现了生物多样性的 价值。

(4)在不投放饵料或少投放饵料的情况下,大量养殖能够吞食浮游植物和某些浮游动物的鱼类,对减轻水体富营养化、降低湖泊的污染有明显效果,同时也提高了经济效益。放养这些鱼类增加了该生态系统中 的复杂程度。若捕捞活动强度过大,易导致鱼类以低龄群体为主,物种多样性降低,从而导致生态系统的 稳定性降低。

18.猕猴桃因果实营养丰富,维生素C含量极高,药食两用,风味特异而被称为“水果之王”。如图是以猕猴桃为原料发酵制作果酒和果醋的过程简图。结合所学知识,回答下列问题:

(1)酿制果酒时,一般要先通气的目的是 。酵母菌无氧呼吸产生酒精的场所是 。为验证果酒是否制作成功,可将发酵液在酸性条件下用 溶液来鉴定,若出现 色,则说明有果酒产生。

(2)酿制果醋时,盖透气纱布的原因是 ;发酵过程中应该将温度控制在 (填“18℃~30℃”或“30℃~35℃”)。

(3)工业化生产发酵过程中,要及时添加营养成分,还要严格控制 (写出三点)等发酵条件。

19.植物体细胞杂交技术可将不同种植物的优势集中在一个个体上,培育人们生产所需的优良杂种植株。如图为利用某种耐酸植物甲(4N)和高产植物乙(2N),培育高产耐酸植物丙的过程。回答下列问题。

(1)①过程是 ,该过程中所需要的酶是纤维素酶和 。若已确定植物丙有耐酸的特性,则过程③“选择”的目的是 。

(2)在再分化阶段所用培养基中,含有植物激素X和植物激素Y。逐渐改变培养基中这两种植物激素的浓度比,未分化细胞群的变化情况如图所示。当植物激素X与植物激素Y的浓度比大于1时, 。

(3)得到植物丙之后,可以利用植物组织培养技术进行繁殖。请说明与常规的种子繁殖方法相比,用植物组织培养技术进行繁殖具有的优点: (写出两点)。

(4)与传统有性杂交(即用番茄、马铃薯杂交)相比,该育种方法具有的优点是 。

20.为研制抗病毒A的单克隆抗体,某同学以小鼠甲为实验材料设计了以下实验流程:

(1)若想诱导小鼠甲产生能够分泌抗病毒A抗体的B淋巴细胞,则可以使用的方法是 。

(2)以小鼠甲的脾脏为材料制备单细胞悬液的主要实验步骤:取小鼠甲脾脏组织,用 的方法,或用胰蛋白酶、胶原蛋白酶处理使其分散成单个细胞,加入培养液制成单细胞悬液。

(3)图中筛选1的培养基属于选择培养基,在此培养基上培养细胞的结果是 。筛选2过程对杂交瘤细胞进行 和 ,经过多次筛选,获得足够数量的能分泌所需抗体的细胞。

(4)若要使能产生抗病毒A的单克隆抗体的杂交瘤细胞大量增殖,可采用的方法有 (答出2点即可)。

(5)抗体—药物偶联物(ADC)通过将具有生物活性的小分子药物与单克隆抗体结合,实现了对肿瘤细胞的选择性杀伤。如下图所示,单克隆抗体的优点是 。单克隆抗体是ADC中的 部分(填“a”或“b”)。

三、实验题

21.土壤中的磷大多数以难溶性磷酸盐(如Ca3(PO4)2)的形式存在,不利于植物吸收。科研人员尝试从土壤中筛选将难溶性磷转化成可溶性磷的高效解磷菌(可形成溶磷圈),主要流程如图1所示。请回答下列问题:

(1)步骤②中振荡20min的作用在于 ,步骤③中对土壤进行了 倍的稀释。

(2)若图示菌落计数结果平均菌落数为200,可知5克土样中的菌株数约为 个,该方法用于统计样品中活菌数目的原理是 。

(3)将得到的高效解磷菌接入已灭菌的含难溶磷的液体培养基中培养,每天取样测定溶磷量和pH变化情况,结果如图2所示。

①通过对图2进行分析后可以得出,随着时间的推移,高效解磷菌分解难溶磷的能力呈现 的趋势。

②此菌溶解磷的原理是 。

(4)请提出一种此高效解磷菌在农业生产方面的应用: 。

参考答案

1.C

2.B

3.A

4.C

5.D

6.C

7.B

8.D

9.B

10.C

11.A

12.D

13.D

14.C

15.A

16.D

17.(1)生产

(2) 过高 生物富集

(3) 阳光、CO2 直接和间接

(4) 营养结构 抵抗力

18.(1) 酵母菌进行有氧呼吸大量繁殖 细胞质基质 重铬酸钾 灰绿

(2) 醋酸菌是好氧细菌,发酵过程需有氧条件 30℃~35℃

(3)温度、pH、溶解氧

19.(1) 去除细胞壁 果胶酶 筛选具有高产性状植物

(2)诱导未分化细胞群分化出芽

(3)保持原有遗传特性;繁殖速度快

(4)克服远缘杂交不亲和

20.(1)给小鼠注射病毒A

(2)机械

(3) 只有杂交瘤细胞存活 克隆化培养 抗体检测

(4)注射到小鼠腹腔内增殖;体外培养

(5) 特异性强,纯度高,可大量制备 a

21.(1) 使土壤中的微生物充分释放到无菌水中 1000

(2) 1×108 当稀释度足够高时,培养基表面生长的一个单菌落来源于稀释液中一个活细菌

(3) 先上升后降低 通过产生酸性代谢物分解难溶磷

(4)制成肥料,增加土壤肥力,促进植物吸收磷元素

一、单选题

1.红树林是全球濒危动物勺嘴鹬迁徙途中的“能量补给站”之一。如图为勺嘴鹬在红树林中的食物网,下列有关该食物网的说法正确的是( )

A.勺嘴鹬是生产者

B.共有5条食物链

C.箭头可代表能量流动的方向

D.构成了一个完整的生态系统

2.某鱼塘生态系统中能量情况如表所示,该生态系统中的初级消费者以生产者和人工投入的饵料为食。下列说法错误的是( )

去向 生产者固定 人工饵料 初级消费者摄入 初级消费者同化 初级消费者呼吸消耗

能量[105J/(m2·a)] 120 520 420 280 20

A.流经该生态系统的总能量为640×105J/(m2·a)

B.第一营养级到第二营养级的能量传递效率约为65.6%

C.初级消费者用于生长、发育和繁殖的能量为260×105J/(m2·a)

D.初级消费者粪便中的能量为140×105J/(m2·a),该能量由生产者或饵料流向分解者

3.生态系统中的信息种类很多。鼬遇到危险时,由肛门排出有强烈臭味的气体,既是报警信息素,又有防御功能。多种鱼类能产生微弱电压,鱼群在洄游过程中的定位,就是利用生物电场与地球磁场间的相互作用而完成的。下列叙述正确的是( )

A.鼬是信息源,鼬释放出的臭气作为信息可调节种间关系

B.生物和生物之间、生物和环境之间的信息传递都是双向的

C.鼬排出的气体和鱼类产生的微弱电压都属于物理信息

D.鱼类产生的微弱电压信息只能在同种鱼之间传递

4.科学家研究了1961~2014年间全球生态足迹总量和生态承载力总量(地球为人类提供资源的能力)的变化情况,结果如图所示。下列叙述正确的是( )

A.开发新能源、提高生产效率、提升消费水平,均可提高生态承载力

B.降低肉食类食物比例,可有效提高能量传递效率,减小生态足迹

C.生态足迹总量超过生态承载力总量时,会出现生态赤字

D.发达国家经济发展快,人口增长慢,人均生态足迹小

5.某沿海湿地引种互花米草(作为底栖动物的食物)用于生态修复。引入初期,互花米草能有效提高大型底栖动物食物网的复杂性。但12年后,浮游植物从该生态系统中消失,当地原有植物种类锐减。如今,互花米草已经被列入我国首批外来入侵物种名单。下列相关叙述错误的是( )

A.引入初期互花米草植株矮小,故可为底栖动物提供食物和栖息场所,从而有效修复生态

B.引入12年后浮游植物消失最可能的原因是互花米草大量生长导致浮游植物光照不足

C.互花米草的引入过程提示我们在构建人工生态系统时应优先选择本地伴生物种

D.在互花米草分布区筑堤,并在堤内大量灌水以减少其根部的氧气供应,属于生物防治

6.稻田养蟹是我国稻作区重要的生态农业模式。图中的X、Y、Z代表稻作区“水稻→稻飞虱→河蟹”这条食物链中的三种生物。下列叙述错误的是( )

A.图中的X、Y、Z分别代表河蟹、稻飞虱、水稻

B.稻田养蟹生态农业模式可体现循环原理、整体原理

C.稻飞虱同化的能量可以通过自身的遗体残骸和粪便流向分解者

D.该图体现了该生态系统负反馈调节的特点

7.诗句“也是人间玉,无非香不同。初闻封鼻孔,细品引馋虫。”描述的正是我国古代劳动人民创造出的一种经过微生物发酵制作的大豆食品一腐乳。下列相关叙述错误的是( )

A.腐乳是一种经过微生物发酵制作的大豆食品

B.腐乳制作过程中,主要利用了微生物能够产生淀粉酶的特点

C.腐乳制作过程中,加入食盐的目的主要是调味和抑制杂菌生长

D.腐乳营养丰富的原因是大分子物质经发酵作用分解成小分子物质

8.我国是世界上啤酒的生产和消费大国。啤酒是以大麦为主要原料经酵母菌发酵制成的,其工业化生产流程如下图所示。下列叙述正确的是( )

A.焙烤的目的是加热杀死种子胚和使淀粉酶失活

B.蒸煮的目的只是产生风味组分,终止酶的进一步作用

C.啤酒发酵过程中大部分糖的分解和代谢物的生成都在后发酵阶段完成

D.碾磨有利于淀粉与淀粉酶充分接触。糖化主要是将麦芽中的淀粉分解

9.下表为某培养基的配方,下列叙述正确的是( )

成分 蛋白胨 葡萄糖 K HPO 伊红 亚甲蓝 蒸馏水

含量 10g 10g 2 g 0.4 g 0.065 g 1 000 mL

A.从物理性质看该培养基属于固体培养基,从用途看该培养基属于鉴别培养基

B.该培养基中属于碳源的物质主要是葡萄糖,属于氮源的物质是蛋白胨

C.该培养基缺少提供无机盐的物质

D.该培养基调节合适的pH后就可以接种使用

10.大多数产淀粉酶的菌株是好氧微生物,在利用发酵工程生产淀粉酶的过程中,科研人员首先将筛选出的产淀粉酶的菌株接种到液体培养基中进行扩大培养,然后将菌液转移到发酵罐中发酵生产。下列关于该发酵过程的叙述错误的是( )

A.扩大培养时需提供适宜的营养物质、温度和pH等条件,促进菌株快速繁殖

B.发酵罐中可通入无菌空气,因为大多数产淀粉酶的菌株是好氧微生物

C.为了提高淀粉酶的产量,可在发酵过程中不断添加新的培养液,但无需排出旧的培养液

D.发酵结束后,可根据淀粉酶的性质采取适当的提取、分离和纯化措施来获得淀粉酶

11.图中甲是稀释涂布平板法中的部分操作,乙是平板划线法操作结果。下列叙述中错误的是( )

A.为避免空气中杂菌的污染,进行甲操作时不可转动培养皿

B.甲图中涂布前要将沾有少量酒精的涂布器引燃,冷却后才能涂布

C.乙中第二次以及以后的划线的起点均是上一次划线的末端

D.完成整个乙操作过程需取菌种1次、灼烧接种环6次

12.双层平板法是对噬菌体进行计数的常用方法。具体做法:在无菌培养皿中倒入琼脂含量为2%的培养基凝固成底层平板后,将琼脂含量为 1%的培养基熔化并冷却至 45~48 ℃,然后加入敏感指示菌和待测噬菌体稀释悬液的混合液,充分混匀后立即倒入底层平板上形成双层平板(如图)。培养一段时间后,在双层培养基的上层会出现透亮的无菌圆形空斑——噬菌斑,下列有关说法正确的是( )

A.实验用到的培养基和培养皿常用煮沸法进行灭菌

B.若利用双层平板法对 T2 噬菌体进行计数,可选用农杆菌作敏感指示菌

C.上层平板上出现的透亮无菌圆形空斑是噬菌体单独在培养基上繁殖形成的噬菌斑

D.倒上层平板时需防止培养基温度过高引起敏感指示菌和待测噬菌体死亡

13.下图为美国科学家斯图尔德取胡萝卜韧皮部的细胞,在一定条件下培育形成试管苗的过程示意图。下列有关叙述错误的是( )

A.利用此过程获得的试管苗可能为杂合子 B.①②过程中都会发生细胞的增殖

C.此过程依据的生物学原理是植物细胞的全能性 D.高度分化的动物体细胞也具有全能性

14.细胞培养人造肉是指在特定的培养条件下,在培养基中利用动物干细胞培养出来的动物肉。这种肉和真正的肉类有很多相似之处,目前尚处于研究阶段。科研人员使用猪肌肉干细胞,成功研发出了我国第一块细胞培养人造肉。有关叙述错误的是( )

A.培养猪肌肉干细胞时使用液体培养基,通常需加入血清等天然成分

B.在培养猪肌肉干细胞时需要通入CO2以维持培养液的pH

C.用于传代培养的细胞都需要用胰蛋白酶等处理后再用离心法收集

D.幼龄动物的肌肉干细胞增殖能力强,可用于培养人造肉

15.科学家通过体外诱导小鼠成纤维细胞形成iPS细胞,iPS细胞可进一步分化为神经元细胞、胰岛细胞、肝细胞等组织细胞。下图为该实验示意图,相关说法错误的是( )

A.iPS细胞与ES细胞一样具有细胞周期和组织特异性

B.诱导iPS细胞分化的过程细胞发生形态、结构和功能的改变

C.诱导iPS细胞分化的过程与基因及细胞直接生活的微环境有关

D.iPS细胞可不断自我更新并具有发育为多种细胞的潜能

16.如图表示利用核移植技术培育克隆蛙的基本过程。下列叙述错误的是( )

A.①过程可用紫外线破坏未受精卵核,从而获得去核卵细胞

B.若将肠上皮细胞换成胚胎细胞,则克隆蛙的成功率会大大提高

C.②③过程需要借助精密的显微操作仪和高效率的细胞融合法

D.上述克隆蛙的培育过程证明了蛙肠上皮细胞具有全能性

二、解答题

17.某湖泊由于大量污水排入引发水体污染,影响了当地人民的正常生产和生活。相关部门对该湖泊进行生态修复,修复效果如图所示。回答下列问题:

(1)据图可知,挺水植物、浮床植物和浮游植物属于 者。

(2)水体富营养化的原因是水体中N、P含量 (填“过高”或“过低”),同时有重金属离子进入。随着营养级增加,有害物质逐渐浓缩的现象被称为 。

(3)上述污染出现以后,相关部门最终引入了苦草(沉水植物)和睡莲(浮叶根生植物)等植物置于浮床上,这些植物主要通过与浮游藻类竞争 和无机盐等,抑制藻类生长,改善水质,并有良好的观赏性,这些体现了生物多样性的 价值。

(4)在不投放饵料或少投放饵料的情况下,大量养殖能够吞食浮游植物和某些浮游动物的鱼类,对减轻水体富营养化、降低湖泊的污染有明显效果,同时也提高了经济效益。放养这些鱼类增加了该生态系统中 的复杂程度。若捕捞活动强度过大,易导致鱼类以低龄群体为主,物种多样性降低,从而导致生态系统的 稳定性降低。

18.猕猴桃因果实营养丰富,维生素C含量极高,药食两用,风味特异而被称为“水果之王”。如图是以猕猴桃为原料发酵制作果酒和果醋的过程简图。结合所学知识,回答下列问题:

(1)酿制果酒时,一般要先通气的目的是 。酵母菌无氧呼吸产生酒精的场所是 。为验证果酒是否制作成功,可将发酵液在酸性条件下用 溶液来鉴定,若出现 色,则说明有果酒产生。

(2)酿制果醋时,盖透气纱布的原因是 ;发酵过程中应该将温度控制在 (填“18℃~30℃”或“30℃~35℃”)。

(3)工业化生产发酵过程中,要及时添加营养成分,还要严格控制 (写出三点)等发酵条件。

19.植物体细胞杂交技术可将不同种植物的优势集中在一个个体上,培育人们生产所需的优良杂种植株。如图为利用某种耐酸植物甲(4N)和高产植物乙(2N),培育高产耐酸植物丙的过程。回答下列问题。

(1)①过程是 ,该过程中所需要的酶是纤维素酶和 。若已确定植物丙有耐酸的特性,则过程③“选择”的目的是 。

(2)在再分化阶段所用培养基中,含有植物激素X和植物激素Y。逐渐改变培养基中这两种植物激素的浓度比,未分化细胞群的变化情况如图所示。当植物激素X与植物激素Y的浓度比大于1时, 。

(3)得到植物丙之后,可以利用植物组织培养技术进行繁殖。请说明与常规的种子繁殖方法相比,用植物组织培养技术进行繁殖具有的优点: (写出两点)。

(4)与传统有性杂交(即用番茄、马铃薯杂交)相比,该育种方法具有的优点是 。

20.为研制抗病毒A的单克隆抗体,某同学以小鼠甲为实验材料设计了以下实验流程:

(1)若想诱导小鼠甲产生能够分泌抗病毒A抗体的B淋巴细胞,则可以使用的方法是 。

(2)以小鼠甲的脾脏为材料制备单细胞悬液的主要实验步骤:取小鼠甲脾脏组织,用 的方法,或用胰蛋白酶、胶原蛋白酶处理使其分散成单个细胞,加入培养液制成单细胞悬液。

(3)图中筛选1的培养基属于选择培养基,在此培养基上培养细胞的结果是 。筛选2过程对杂交瘤细胞进行 和 ,经过多次筛选,获得足够数量的能分泌所需抗体的细胞。

(4)若要使能产生抗病毒A的单克隆抗体的杂交瘤细胞大量增殖,可采用的方法有 (答出2点即可)。

(5)抗体—药物偶联物(ADC)通过将具有生物活性的小分子药物与单克隆抗体结合,实现了对肿瘤细胞的选择性杀伤。如下图所示,单克隆抗体的优点是 。单克隆抗体是ADC中的 部分(填“a”或“b”)。

三、实验题

21.土壤中的磷大多数以难溶性磷酸盐(如Ca3(PO4)2)的形式存在,不利于植物吸收。科研人员尝试从土壤中筛选将难溶性磷转化成可溶性磷的高效解磷菌(可形成溶磷圈),主要流程如图1所示。请回答下列问题:

(1)步骤②中振荡20min的作用在于 ,步骤③中对土壤进行了 倍的稀释。

(2)若图示菌落计数结果平均菌落数为200,可知5克土样中的菌株数约为 个,该方法用于统计样品中活菌数目的原理是 。

(3)将得到的高效解磷菌接入已灭菌的含难溶磷的液体培养基中培养,每天取样测定溶磷量和pH变化情况,结果如图2所示。

①通过对图2进行分析后可以得出,随着时间的推移,高效解磷菌分解难溶磷的能力呈现 的趋势。

②此菌溶解磷的原理是 。

(4)请提出一种此高效解磷菌在农业生产方面的应用: 。

参考答案

1.C

2.B

3.A

4.C

5.D

6.C

7.B

8.D

9.B

10.C

11.A

12.D

13.D

14.C

15.A

16.D

17.(1)生产

(2) 过高 生物富集

(3) 阳光、CO2 直接和间接

(4) 营养结构 抵抗力

18.(1) 酵母菌进行有氧呼吸大量繁殖 细胞质基质 重铬酸钾 灰绿

(2) 醋酸菌是好氧细菌,发酵过程需有氧条件 30℃~35℃

(3)温度、pH、溶解氧

19.(1) 去除细胞壁 果胶酶 筛选具有高产性状植物

(2)诱导未分化细胞群分化出芽

(3)保持原有遗传特性;繁殖速度快

(4)克服远缘杂交不亲和

20.(1)给小鼠注射病毒A

(2)机械

(3) 只有杂交瘤细胞存活 克隆化培养 抗体检测

(4)注射到小鼠腹腔内增殖;体外培养

(5) 特异性强,纯度高,可大量制备 a

21.(1) 使土壤中的微生物充分释放到无菌水中 1000

(2) 1×108 当稀释度足够高时,培养基表面生长的一个单菌落来源于稀释液中一个活细菌

(3) 先上升后降低 通过产生酸性代谢物分解难溶磷

(4)制成肥料,增加土壤肥力,促进植物吸收磷元素

同课章节目录