辽宁省本溪市2024-2025学年七年级下学期7月期末考试语文试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 辽宁省本溪市2024-2025学年七年级下学期7月期末考试语文试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 29.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-23 10:34:48 | ||

图片预览

文档简介

辽宁省本溪市2024-2025学年七年级下学期期末语文试题

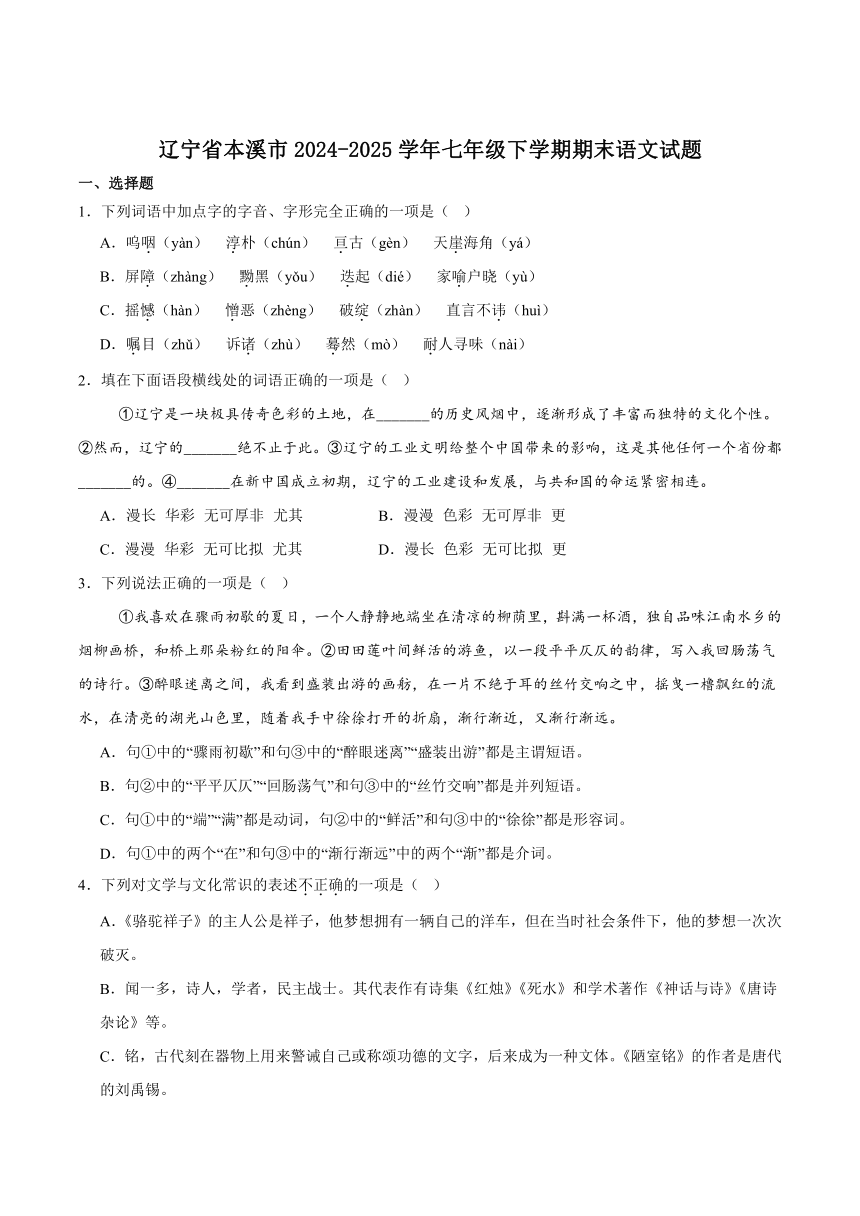

一、选择题

1.下列词语中加点字的字音、字形完全正确的一项是( )

A.呜咽(yàn) 淳朴(chún) 亘古(gèn) 天崖海角(yá)

B.屏障(zhàng) 黝黑(yǒu) 迭起(dié) 家喻户晓(yù)

C.摇憾(hàn) 憎恶(zhèng) 破绽(zhàn) 直言不讳(huì)

D.嘱目(zhǔ) 诉诸(zhù) 蓦然(mò) 耐人寻味(nài)

2.填在下面语段横线处的词语正确的一项是( )

①辽宁是一块极具传奇色彩的土地,在_______的历史风烟中,逐渐形成了丰富而独特的文化个性。②然而,辽宁的_______绝不止于此。③辽宁的工业文明给整个中国带来的影响,这是其他任何一个省份都_______的。④_______在新中国成立初期,辽宁的工业建设和发展,与共和国的命运紧密相连。

A.漫长 华彩 无可厚非 尤其 B.漫漫 色彩 无可厚非 更

C.漫漫 华彩 无可比拟 尤其 D.漫长 色彩 无可比拟 更

3.下列说法正确的一项是( )

①我喜欢在骤雨初歇的夏日,一个人静静地端坐在清凉的柳荫里,斟满一杯酒,独自品味江南水乡的烟柳画桥,和桥上那朵粉红的阳伞。②田田莲叶间鲜活的游鱼,以一段平平仄仄的韵律,写入我回肠荡气的诗行。③醉眼迷离之间,我看到盛装出游的画舫,在一片不绝于耳的丝竹交响之中,摇曳一橹飘红的流水,在清亮的湖光山色里,随着我手中徐徐打开的折扇,渐行渐近,又渐行渐远。

A.句①中的“骤雨初歇”和句③中的“醉眼迷离”“盛装出游”都是主谓短语。

B.句②中的“平平仄仄”“回肠荡气”和句③中的“丝竹交响”都是并列短语。

C.句①中的“端”“满”都是动词,句②中的“鲜活”和句③中的“徐徐”都是形容词。

D.句①中的两个“在”和句③中的“渐行渐远”中的两个“渐”都是介词。

4.下列对文学与文化常识的表述不正确的一项是( )

A.《骆驼祥子》的主人公是祥子,他梦想拥有一辆自己的洋车,但在当时社会条件下,他的梦想一次次破灭。

B.闻一多,诗人,学者,民主战士。其代表作有诗集《红烛》《死水》和学术著作《神话与诗》《唐诗杂论》等。

C.铭,古代刻在器物上用来警诫自己或称颂功德的文字,后来成为一种文体。《陋室铭》的作者是唐代的刘禹锡。

D.周敦颐,字茂叔,南宋哲学家。他在作品《爱莲说》中借莲花寓意君子,歌颂了君子“出淤泥而不染”的人生境界。

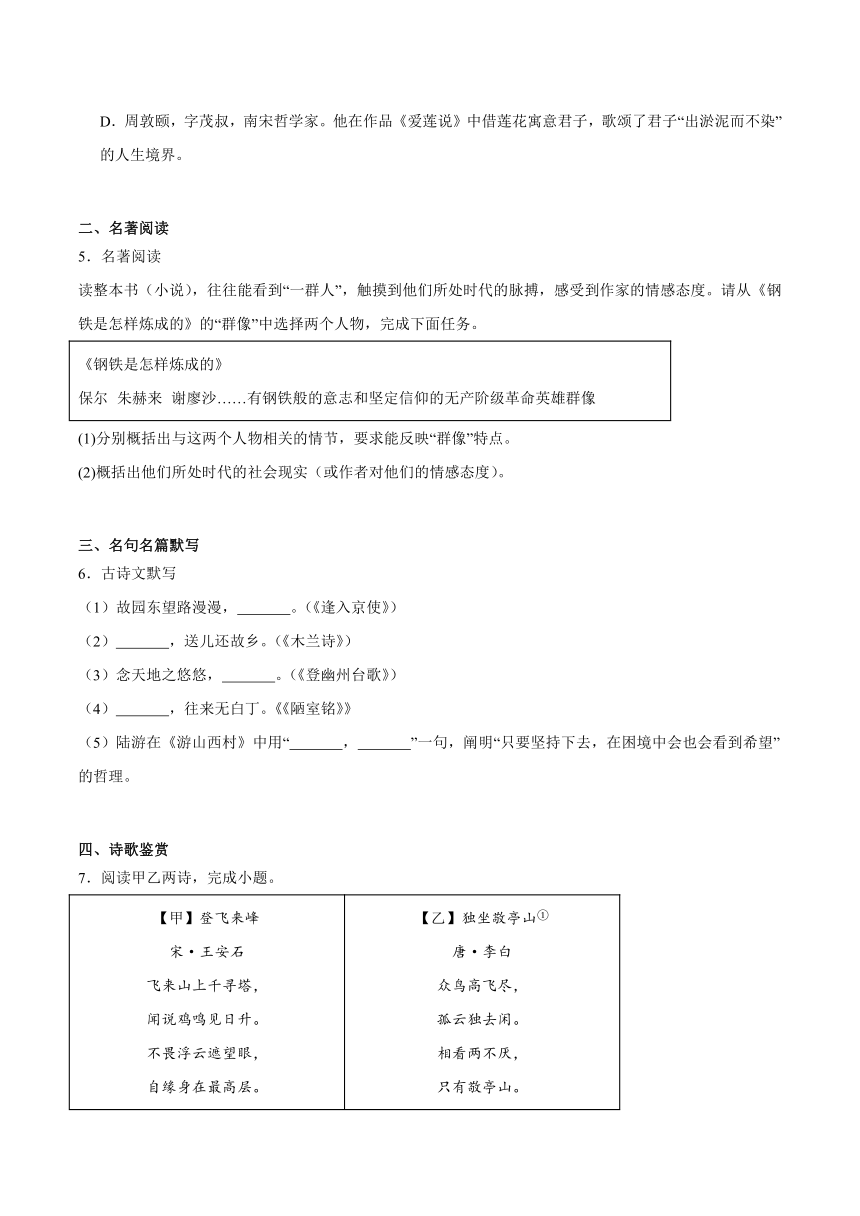

二、名著阅读

5.名著阅读

读整本书(小说),往往能看到“一群人”,触摸到他们所处时代的脉搏,感受到作家的情感态度。请从《钢铁是怎样炼成的》的“群像”中选择两个人物,完成下面任务。

《钢铁是怎样炼成的》 保尔 朱赫来 谢廖沙……有钢铁般的意志和坚定信仰的无产阶级革命英雄群像

(1)分别概括出与这两个人物相关的情节,要求能反映“群像”特点。

(2)概括出他们所处时代的社会现实(或作者对他们的情感态度)。

三、名句名篇默写

6.古诗文默写

(1)故园东望路漫漫, 。(《逢入京使》)

(2) ,送儿还故乡。(《木兰诗》)

(3)念天地之悠悠, 。(《登幽州台歌》)

(4) ,往来无白丁。《《陋室铭》》

(5)陆游在《游山西村》中用“ , ”一句,阐明“只要坚持下去,在困境中会也会看到希望”的哲理。

四、诗歌鉴赏

7.阅读甲乙两诗,完成小题。

【甲】登飞来峰 宋·王安石 飞来山上千寻塔, 闻说鸡鸣见日升。 不畏浮云遮望眼, 自缘身在最高层。 【乙】独坐敬亭山① 唐·李白 众鸟高飞尽, 孤云独去闲。 相看两不厌, 只有敬亭山。

【注】①此诗写于李白被迫离开长安十载之时,长期的漂泊生活,使他饱尝人间辛酸滋味。

选出下面对甲乙两诗分析不正确的一项。( )

A.甲诗前两句写诗人登高望见旭日东升的壮丽景象,以“鸡鸣”反衬出清晨静谧的氛围。

B.乙诗前两句看似写众鸟飞尽、孤云慢慢飘远,实则是融情于景,表现诗人内心的孤独。

C.甲诗后两句是即景说理,更是直接表达诗人的政治抱负;乙诗后两句运用拟人手法,写自然“有情”,愈显得现实社会“无情”。

D.两诗都借景抒情。甲诗意境开阔,表现了诗人积极进取的精神;乙诗意境突出一个“静”字,表现了诗人怀才不遇的寂寞与超脱。

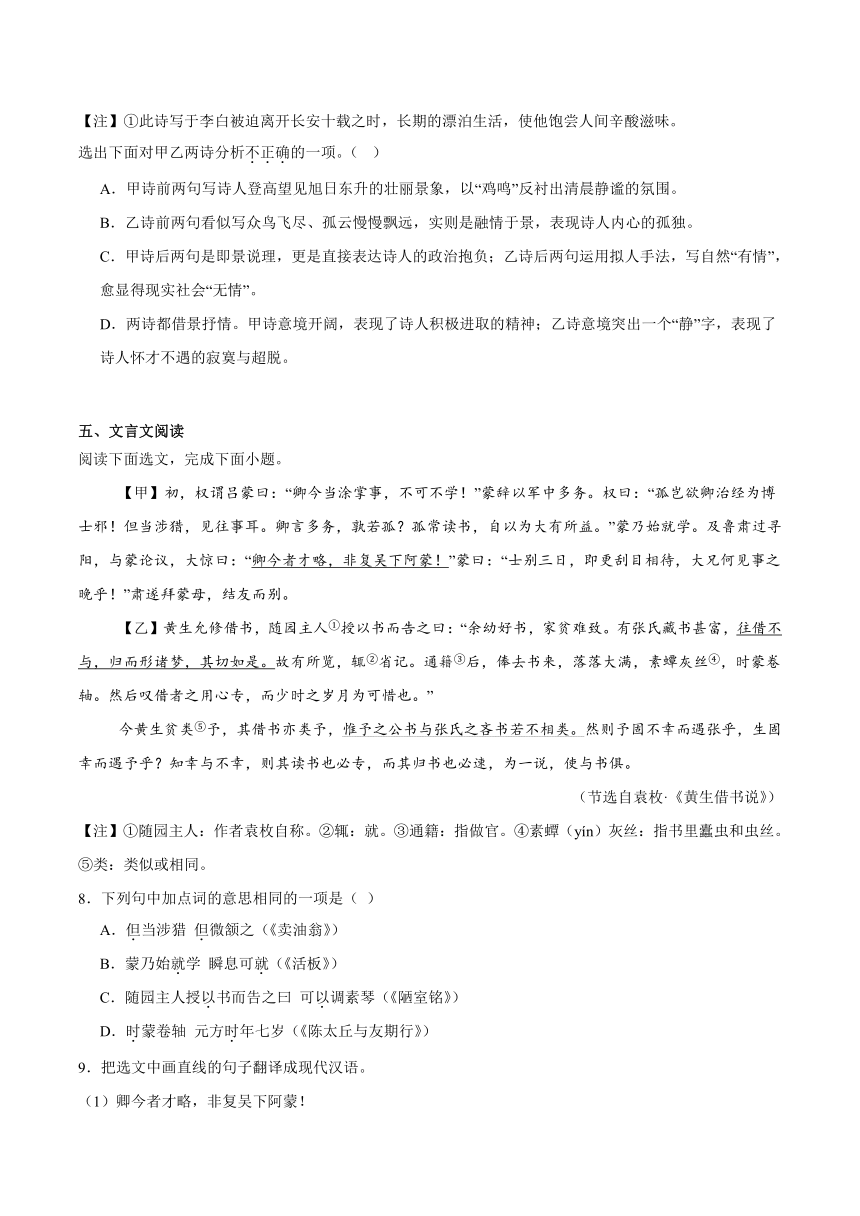

五、文言文阅读

阅读下面选文,完成下面小题。

【甲】初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

【乙】黄生允修借书,随园主人①授以书而告之曰:“余幼好书,家贫难致。有张氏藏书甚富,往借不与,归而形诸梦,其切如是。故有所览,辄②省记。通籍③后,俸去书来,落落大满,素蟫灰丝④,时蒙卷轴。然后叹借者之用心专,而少时之岁月为可惜也。”

今黄生贫类⑤予,其借书亦类予,惟予之公书与张氏之吝书若不相类。然则予固不幸而遇张乎,生固幸而遇予乎?知幸与不幸,则其读书也必专,而其归书也必速,为一说,使与书俱。

(节选自袁枚·《黄生借书说》)

【注】①随园主人:作者袁枚自称。②辄:就。③通籍:指做官。④素蟫(yín)灰丝:指书里蠹虫和虫丝。⑤类:类似或相同。

8.下列句中加点词的意思相同的一项是( )

A.但当涉猎 但微颔之(《卖油翁》)

B.蒙乃始就学 瞬息可就(《活板》)

C.随园主人授以书而告之曰 可以调素琴(《陋室铭》)

D.时蒙卷轴 元方时年七岁(《陈太丘与友期行》)

9.把选文中画直线的句子翻译成现代汉语。

(1)卿今者才略,非复吴下阿蒙!

(2)往借不与,归而形诸梦,其切如是。

10.用“/”给乙文画波浪线的句子断句(断两处)。

惟予之公书与张氏之吝书若不相类

11.读甲乙两文,说说孙权和随园主人在劝人读书时,给出的建议有什么异同。

六、现代文阅读

阅读下面选文,完成下面小题。

①井冈山五百里林海里,最使人难忘的是毛竹。

②从远处看,郁郁苍苍,重重叠叠,望不到头。到近处看,有的修直挺拔,好似当年山头的岗哨;有的密密麻麻,好似埋伏在深坳里的奇兵;有的看来出世还不久,却也亭亭玉立,别有一番神采。

③“井冈山的竹子,是革命的竹子!”井冈山人爱这么自豪地说。

④有道是:天下竹子数不清,井冈山竹子头一名。

⑤是的,当年用自己的血汗保卫过第一个红色政权的战士们,谁不记得井冈山上的翠竹呢?用它搭过帐篷,用它做过梭镖,用它当罐盛过水、当碗蒸过饭,用它做过扁担和吹火筒,在黄洋界和八面山上,还用它摆过三十里竹钉阵,使多少白匪魂飞魄散,鬼哭狼嚎。如今,早就不再用竹钉当武器了,然而谁又能把它们忘怀呢?

⑥你看,那边山路上走来了两位老表,一人提着一只竹筒。这是什么?这不是红军的硝盐罐吗?要不,是给山头的红军送饭来了吧?这两只小小的竹筒,能引起老战士们多少回忆!看见它,就想起了竹筒饭的清香,想起了老表们冲过白匪封锁线冒着生命危险送上山来的粮食,想起山上缺粮的年月,红军每天每顿只能用南瓜充饥,但是同志们仍然意气风发地唱:“天天吃南瓜,革命打天下!”

⑦你看那行毛竹做的扁担,多么坚韧,多么结实,再重的提子也能挑得起。当年毛委员和朱军长带领队伍下山去挑粮食,不就是用这样的扁担吗?井冈山革命博物馆里,还陈列着一根写着“朱德的扁担”五个字的扁担。他们肩上挑的,哪里只是粮食?挑的是中国的无产阶级革命!我们的老一辈无产阶级革命家们,正是用井冈山的毛竹做的扁担,把这一副关系全中国人民命运的重担,从井冈山出发,走过漫漫长途,一直挑到北京城。

⑧毛委员和朱军长下山去了,红军下山去了,井冈山的毛竹,同井冈山的人民一样,坚贞不屈。血雨腥风里,毛竹青了又黄,黄了又青,不向残暴低头,不向敌人弯腰。竹叶烧了,还有竹枝:竹枝断了,还有竹鞭;竹鞭砍了,还有深埋地下的竹根。“野火烧不尽,春风吹又生。”一到春天,漫山遍野,向大地显露着无限生机的,依然是那一望无际的翠竹!

⑨毛竹年年长,为的是向敌人示威;井冈山是压不倒、烧不光的。毛竹年年绿,为的是等待亲人,等待当年用竹筒盛水蒸饭、用竹钉竹枪打白匪的红军,等待自己的英雄子弟。朝也等,暮也等,等了漫长的二十年。二十年过去了,毛竹依旧是那么青翠,那么稠密,井冈山终于换了人间!

……

⑩井冈山的翠竹啊,你是革命的竹子!你不仅曾经为革命建立功勋,而且现在和将来仍然为社会主义、共产主义大厦继续献出一切。你永远那么青翠,永远那么挺拔,风吹雨打,从不改色;刀砍火烧,永不低头——这正是英雄的井冈山人,也是亿万中国人民的革命气节和革命精神!

12.从②段的描写中,可以看出井冈翠竹有什么特点?

13.分析⑤⑥段中作者写毛竹的功用,有什么目的?

14.运用托物言志的手法,需要充分发挥联想。请以第⑦段为例,分析作者是如何通过联想,借毛竹来抒发情感的。

15.⑧段中画线语句在写毛竹时用了哪种修辞方法?表现了毛竹怎样的精神品质?

16.读第③段和第⑩段的画线句,说说它们在内容和结构上分别有什么作用?

阅读下面选文,完成下面小题。

外婆的目光

①我离开家乡的那年,外婆已经八十六岁了。当她得知我将南下深圳时,一定要送我。

②我家住三楼,外婆牵着我的手,一直把我送到楼下。当我走出很远很远,回头看见外婆还站在街口望着我。我的脑海里浮现出上小学一年级的时候,外婆就是这样目送我上学的。

③外婆二十六岁开始守寡。她用瘦小的胸怀,抱大了我的母亲和舅舅,抱大了我和两个妹妹,又抱大了舅舅的两个儿子。在我记忆深处,找不到被母亲抱过的感觉,却深藏着外婆抱我的温暖。

④到深圳后,第一次回家看外婆时,她高兴得合不拢嘴。我带回来很多好吃的东西给她,她却吃不动了。外婆有一个习惯,每天晚上都要洗脚。回家的那天,我看着行动迟缓的外婆说:“外婆,我帮你洗次脚吧。”外婆不肯,我硬是抱起外婆放到妈妈给她特制的一把藤椅上。外婆太瘦了,我像抱着把骨头。

⑤我打来了热水,试好了水温,脱下外婆的鞋袜,将外婆的脚轻轻地放进水里。那双旧社会缠过的小脚是一对标准的“三寸金莲”,只有两个大脚趾朝前长着,其余都被缠在脚底下。就像一个孩子握紧的拳头。小时候的我很调皮,我想她抱我的时候一定很吃力。

⑥假期结束,我又要返回深圳。这时外婆已经不能下楼了。她站在三楼的窗口目送我,妈妈后来说,我离开很久外婆还站在窗前。其实,我能感觉到外婆的目光一直跟随着我。

⑦1996年外婆患了老年痴呆。我抱着急切的心情到回到家里。走进外婆房间,躺在床上的她,能把我妈妈认成我妹妹,却两眼盯着我说:“我孙子回来了(外婆一直把我叫成她的孙子)。”我的眼泪夺眶而出。在家的日子里,我每天都陪伴着外婆。当我为她擦洗、喂饭喂水时,就会想外婆就是这样带大我的

⑧1997年回家的时候,外婆认我就很困难了。我站在她的床前,她盯着我看了很久,中间还闭上眼睛休息了一会儿,又再次睁开眼睛望着我。我感到她在困难地用还残留着极少记忆的大脑回想着,终于外婆开口说:“你是杨黎光。”

⑨1998年我和妻子一起回家看外婆。这时,外婆再也认不出我了。由于卧床太久,外婆身上到处都疼,坐着、躺着都不舒服,她像孩子一样吵个不停。我把外婆抱起,像抱个孩子一样轻轻地摇。外婆把头靠在我胸前,安静得像一个的听话的婴儿。我知道,小时候外婆也是这样抱着我的。

⑩1999年8月16日,我突然接到家中电话:外婆去世了。由于工作的关系,我不能马上回家。外婆安葬的那天晚上,我做了个梦,梦见我抱着外婆上山。

外婆的目光再也不能陪伴我了。

17.概括“我”为外婆做了哪些事情。

18.请你根据选文内容,对“外婆的目光”进行描写,不超过30个字。

19.概括选文中三个画横线句子的内容,并说说它们的表达作用。

20.选文 段中蕴含着作者什么情感?

七、作文

21.请你以“让我改变的那个人”为题,写一篇作文。

要求:①立意自定,文体自选(诗歌、戏剧除外)。

②字迹工整,书写清楚,卷面整洁。

③不少于600字。

④不得套写、抄袭,不得透露个人信息。

参考答案

1.B

2.C

3.C

4.D

5.(1)

示例:保尔,在冰天雪地中修筑铁路,身患伤寒仍坚持劳动,最终昏倒在工地上。

朱赫来,作为革命引路人,被捕后徒手反抗逃脱,并组织工人罢工反抗压迫。

(2)《钢铁是怎样炼成的》的英雄群像,发生在“十月革命”爆发后,帝国主义和反动派妄图扼杀新生的苏维埃政权,社会动荡、物质匮乏,人民在艰苦环境中投身革命建设。塑造这些人物,表现作者崇敬革命者的钢铁意志,歌颂为理想献身的集体主义精神的情感态度。

6. 双袖龙钟泪不干 愿驰千里足 独怆然而涕下 谈笑有鸿儒 山重水复疑无路 柳暗花明又一村

7.A

8.A 9.(1)你现在的才能和谋略,不再是原来那个吴下阿蒙了!

(2)(我)去借书,(他)不借给我,回来以后梦中出现借书的情形,那种迫切的心情就像这样。 10.惟予之公书/与张氏之吝书/若不相类 11.相同点:读书要抓紧时间(珍惜时间);不同点:甲文中孙权认为读书涉猎要广,乙文中随园主人认为读书用心要专。

12.葱茏(繁茂或壮美);挺拔;错落有致(秀美)。 13.赞美毛竹在战争年代为革命做出的贡献;赞美井冈山人在战斗中取得胜利;赞美井冈山人艰苦奋斗的精神。 14.从毛竹扁担联想到毛委员和朱军长带领队伍下山去挑粮食;又从挑担的动作联想到他们肩负全中国人民命运的重担;借毛竹赞美了老一辈无产阶级革命家所创造的伟大革命业绩。 15.拟人。形象地表现了毛竹具有顽强的生命力和坚贞不屈的品格。 16.③段开头句是井冈山人在自豪地介绍毛竹,点明中心;⑩段开头句是作者直接抒发对毛竹的赞美之情,突出中心;两句形成呼应。

17.“我”为外婆洗脚;“我”照顾生病的外婆;“我”抱起外婆轻轻地摇,为了使她舒服些。 18.是神态描写;神态特点符合文意;语意通顺。 19.这三句话都在写“我”回想外婆曾经对“我”的照顾;表现外婆的慈爱和辛劳;表达了“我”对外婆的感念之情。 20.遗憾(伤心);思念(感激)。

21.例文:

让我改变的那个人

台灯的光晕里,我盯着数学题发呆,草稿纸上画满歪斜的辅助线。客厅传来窸窸窣窣的声响,不用看也知道,是妈妈在缝补我的校服。心里莫名有些烦躁,那破洞明明那么显眼,补了又能好看多少?

上周值周时,校服袖口被铁门勾出个三角形的破洞。我嚷着要买新的,妈妈却摩挲着布料说:“还能穿,补补就好。”她总这样,衬衫领口磨毛了,用同色线绣圈小花;书包带松了,密密匝匝缝上好几道。我撇撇嘴,觉得这都是过时的做法,同学们的衣服稍有破损就换新的,妈妈这样未免太寒酸。

“妈,别补了,明天我穿别的衣服。”我对着门缝喊,语气里带着点不耐烦。妈妈没应声,针线穿过布料的声音却更清晰了,像春蚕在啃食桑叶,一下下挠在心上。

深夜我去喝水,看见妈妈坐在月光里。她戴着老花镜,左手捏着校服,右手举着针,针鼻儿对着台灯试了好几次才穿进去。月光落在她鬓角的白发上,像落了层薄霜。我忽然想起,这双手曾帮我系鞋带、削铅笔,冬天把我的手揣进她棉袄口袋里。那时怎么没觉得这双手粗糙呢?

“这里得用倒针法,不然容易散。”她自言自语,指尖在破洞边缘比划。针尖突然扎进手指,她迅速把手指放进嘴里吮了吮,又继续缝。我转身回房,鼻尖发酸。原来她不是不怕疼,只是觉得这点疼,比让我穿带破洞的衣服好受些。

第二天早上,校服放在床头。袖口的破洞处,卧着朵淡蓝色的蒲公英,绒毛用白色丝线勾成,茎脉是细密的斜纹。阳光透过窗棂照上去,线脚泛着微光。心里忽然暖暖的,原来妈妈把我的嫌弃,都绣成了温柔的模样。

那天体育课跑八百米,风掀起袖口,蒲公英像要乘着风飞走。我悄悄把袖口往怀里拢了拢,怕这朵花被吹坏。原来妈妈缝补的不只是衣服,是把日子里的破洞,都绣成了藏在时光里的爱。

一、选择题

1.下列词语中加点字的字音、字形完全正确的一项是( )

A.呜咽(yàn) 淳朴(chún) 亘古(gèn) 天崖海角(yá)

B.屏障(zhàng) 黝黑(yǒu) 迭起(dié) 家喻户晓(yù)

C.摇憾(hàn) 憎恶(zhèng) 破绽(zhàn) 直言不讳(huì)

D.嘱目(zhǔ) 诉诸(zhù) 蓦然(mò) 耐人寻味(nài)

2.填在下面语段横线处的词语正确的一项是( )

①辽宁是一块极具传奇色彩的土地,在_______的历史风烟中,逐渐形成了丰富而独特的文化个性。②然而,辽宁的_______绝不止于此。③辽宁的工业文明给整个中国带来的影响,这是其他任何一个省份都_______的。④_______在新中国成立初期,辽宁的工业建设和发展,与共和国的命运紧密相连。

A.漫长 华彩 无可厚非 尤其 B.漫漫 色彩 无可厚非 更

C.漫漫 华彩 无可比拟 尤其 D.漫长 色彩 无可比拟 更

3.下列说法正确的一项是( )

①我喜欢在骤雨初歇的夏日,一个人静静地端坐在清凉的柳荫里,斟满一杯酒,独自品味江南水乡的烟柳画桥,和桥上那朵粉红的阳伞。②田田莲叶间鲜活的游鱼,以一段平平仄仄的韵律,写入我回肠荡气的诗行。③醉眼迷离之间,我看到盛装出游的画舫,在一片不绝于耳的丝竹交响之中,摇曳一橹飘红的流水,在清亮的湖光山色里,随着我手中徐徐打开的折扇,渐行渐近,又渐行渐远。

A.句①中的“骤雨初歇”和句③中的“醉眼迷离”“盛装出游”都是主谓短语。

B.句②中的“平平仄仄”“回肠荡气”和句③中的“丝竹交响”都是并列短语。

C.句①中的“端”“满”都是动词,句②中的“鲜活”和句③中的“徐徐”都是形容词。

D.句①中的两个“在”和句③中的“渐行渐远”中的两个“渐”都是介词。

4.下列对文学与文化常识的表述不正确的一项是( )

A.《骆驼祥子》的主人公是祥子,他梦想拥有一辆自己的洋车,但在当时社会条件下,他的梦想一次次破灭。

B.闻一多,诗人,学者,民主战士。其代表作有诗集《红烛》《死水》和学术著作《神话与诗》《唐诗杂论》等。

C.铭,古代刻在器物上用来警诫自己或称颂功德的文字,后来成为一种文体。《陋室铭》的作者是唐代的刘禹锡。

D.周敦颐,字茂叔,南宋哲学家。他在作品《爱莲说》中借莲花寓意君子,歌颂了君子“出淤泥而不染”的人生境界。

二、名著阅读

5.名著阅读

读整本书(小说),往往能看到“一群人”,触摸到他们所处时代的脉搏,感受到作家的情感态度。请从《钢铁是怎样炼成的》的“群像”中选择两个人物,完成下面任务。

《钢铁是怎样炼成的》 保尔 朱赫来 谢廖沙……有钢铁般的意志和坚定信仰的无产阶级革命英雄群像

(1)分别概括出与这两个人物相关的情节,要求能反映“群像”特点。

(2)概括出他们所处时代的社会现实(或作者对他们的情感态度)。

三、名句名篇默写

6.古诗文默写

(1)故园东望路漫漫, 。(《逢入京使》)

(2) ,送儿还故乡。(《木兰诗》)

(3)念天地之悠悠, 。(《登幽州台歌》)

(4) ,往来无白丁。《《陋室铭》》

(5)陆游在《游山西村》中用“ , ”一句,阐明“只要坚持下去,在困境中会也会看到希望”的哲理。

四、诗歌鉴赏

7.阅读甲乙两诗,完成小题。

【甲】登飞来峰 宋·王安石 飞来山上千寻塔, 闻说鸡鸣见日升。 不畏浮云遮望眼, 自缘身在最高层。 【乙】独坐敬亭山① 唐·李白 众鸟高飞尽, 孤云独去闲。 相看两不厌, 只有敬亭山。

【注】①此诗写于李白被迫离开长安十载之时,长期的漂泊生活,使他饱尝人间辛酸滋味。

选出下面对甲乙两诗分析不正确的一项。( )

A.甲诗前两句写诗人登高望见旭日东升的壮丽景象,以“鸡鸣”反衬出清晨静谧的氛围。

B.乙诗前两句看似写众鸟飞尽、孤云慢慢飘远,实则是融情于景,表现诗人内心的孤独。

C.甲诗后两句是即景说理,更是直接表达诗人的政治抱负;乙诗后两句运用拟人手法,写自然“有情”,愈显得现实社会“无情”。

D.两诗都借景抒情。甲诗意境开阔,表现了诗人积极进取的精神;乙诗意境突出一个“静”字,表现了诗人怀才不遇的寂寞与超脱。

五、文言文阅读

阅读下面选文,完成下面小题。

【甲】初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

【乙】黄生允修借书,随园主人①授以书而告之曰:“余幼好书,家贫难致。有张氏藏书甚富,往借不与,归而形诸梦,其切如是。故有所览,辄②省记。通籍③后,俸去书来,落落大满,素蟫灰丝④,时蒙卷轴。然后叹借者之用心专,而少时之岁月为可惜也。”

今黄生贫类⑤予,其借书亦类予,惟予之公书与张氏之吝书若不相类。然则予固不幸而遇张乎,生固幸而遇予乎?知幸与不幸,则其读书也必专,而其归书也必速,为一说,使与书俱。

(节选自袁枚·《黄生借书说》)

【注】①随园主人:作者袁枚自称。②辄:就。③通籍:指做官。④素蟫(yín)灰丝:指书里蠹虫和虫丝。⑤类:类似或相同。

8.下列句中加点词的意思相同的一项是( )

A.但当涉猎 但微颔之(《卖油翁》)

B.蒙乃始就学 瞬息可就(《活板》)

C.随园主人授以书而告之曰 可以调素琴(《陋室铭》)

D.时蒙卷轴 元方时年七岁(《陈太丘与友期行》)

9.把选文中画直线的句子翻译成现代汉语。

(1)卿今者才略,非复吴下阿蒙!

(2)往借不与,归而形诸梦,其切如是。

10.用“/”给乙文画波浪线的句子断句(断两处)。

惟予之公书与张氏之吝书若不相类

11.读甲乙两文,说说孙权和随园主人在劝人读书时,给出的建议有什么异同。

六、现代文阅读

阅读下面选文,完成下面小题。

①井冈山五百里林海里,最使人难忘的是毛竹。

②从远处看,郁郁苍苍,重重叠叠,望不到头。到近处看,有的修直挺拔,好似当年山头的岗哨;有的密密麻麻,好似埋伏在深坳里的奇兵;有的看来出世还不久,却也亭亭玉立,别有一番神采。

③“井冈山的竹子,是革命的竹子!”井冈山人爱这么自豪地说。

④有道是:天下竹子数不清,井冈山竹子头一名。

⑤是的,当年用自己的血汗保卫过第一个红色政权的战士们,谁不记得井冈山上的翠竹呢?用它搭过帐篷,用它做过梭镖,用它当罐盛过水、当碗蒸过饭,用它做过扁担和吹火筒,在黄洋界和八面山上,还用它摆过三十里竹钉阵,使多少白匪魂飞魄散,鬼哭狼嚎。如今,早就不再用竹钉当武器了,然而谁又能把它们忘怀呢?

⑥你看,那边山路上走来了两位老表,一人提着一只竹筒。这是什么?这不是红军的硝盐罐吗?要不,是给山头的红军送饭来了吧?这两只小小的竹筒,能引起老战士们多少回忆!看见它,就想起了竹筒饭的清香,想起了老表们冲过白匪封锁线冒着生命危险送上山来的粮食,想起山上缺粮的年月,红军每天每顿只能用南瓜充饥,但是同志们仍然意气风发地唱:“天天吃南瓜,革命打天下!”

⑦你看那行毛竹做的扁担,多么坚韧,多么结实,再重的提子也能挑得起。当年毛委员和朱军长带领队伍下山去挑粮食,不就是用这样的扁担吗?井冈山革命博物馆里,还陈列着一根写着“朱德的扁担”五个字的扁担。他们肩上挑的,哪里只是粮食?挑的是中国的无产阶级革命!我们的老一辈无产阶级革命家们,正是用井冈山的毛竹做的扁担,把这一副关系全中国人民命运的重担,从井冈山出发,走过漫漫长途,一直挑到北京城。

⑧毛委员和朱军长下山去了,红军下山去了,井冈山的毛竹,同井冈山的人民一样,坚贞不屈。血雨腥风里,毛竹青了又黄,黄了又青,不向残暴低头,不向敌人弯腰。竹叶烧了,还有竹枝:竹枝断了,还有竹鞭;竹鞭砍了,还有深埋地下的竹根。“野火烧不尽,春风吹又生。”一到春天,漫山遍野,向大地显露着无限生机的,依然是那一望无际的翠竹!

⑨毛竹年年长,为的是向敌人示威;井冈山是压不倒、烧不光的。毛竹年年绿,为的是等待亲人,等待当年用竹筒盛水蒸饭、用竹钉竹枪打白匪的红军,等待自己的英雄子弟。朝也等,暮也等,等了漫长的二十年。二十年过去了,毛竹依旧是那么青翠,那么稠密,井冈山终于换了人间!

……

⑩井冈山的翠竹啊,你是革命的竹子!你不仅曾经为革命建立功勋,而且现在和将来仍然为社会主义、共产主义大厦继续献出一切。你永远那么青翠,永远那么挺拔,风吹雨打,从不改色;刀砍火烧,永不低头——这正是英雄的井冈山人,也是亿万中国人民的革命气节和革命精神!

12.从②段的描写中,可以看出井冈翠竹有什么特点?

13.分析⑤⑥段中作者写毛竹的功用,有什么目的?

14.运用托物言志的手法,需要充分发挥联想。请以第⑦段为例,分析作者是如何通过联想,借毛竹来抒发情感的。

15.⑧段中画线语句在写毛竹时用了哪种修辞方法?表现了毛竹怎样的精神品质?

16.读第③段和第⑩段的画线句,说说它们在内容和结构上分别有什么作用?

阅读下面选文,完成下面小题。

外婆的目光

①我离开家乡的那年,外婆已经八十六岁了。当她得知我将南下深圳时,一定要送我。

②我家住三楼,外婆牵着我的手,一直把我送到楼下。当我走出很远很远,回头看见外婆还站在街口望着我。我的脑海里浮现出上小学一年级的时候,外婆就是这样目送我上学的。

③外婆二十六岁开始守寡。她用瘦小的胸怀,抱大了我的母亲和舅舅,抱大了我和两个妹妹,又抱大了舅舅的两个儿子。在我记忆深处,找不到被母亲抱过的感觉,却深藏着外婆抱我的温暖。

④到深圳后,第一次回家看外婆时,她高兴得合不拢嘴。我带回来很多好吃的东西给她,她却吃不动了。外婆有一个习惯,每天晚上都要洗脚。回家的那天,我看着行动迟缓的外婆说:“外婆,我帮你洗次脚吧。”外婆不肯,我硬是抱起外婆放到妈妈给她特制的一把藤椅上。外婆太瘦了,我像抱着把骨头。

⑤我打来了热水,试好了水温,脱下外婆的鞋袜,将外婆的脚轻轻地放进水里。那双旧社会缠过的小脚是一对标准的“三寸金莲”,只有两个大脚趾朝前长着,其余都被缠在脚底下。就像一个孩子握紧的拳头。小时候的我很调皮,我想她抱我的时候一定很吃力。

⑥假期结束,我又要返回深圳。这时外婆已经不能下楼了。她站在三楼的窗口目送我,妈妈后来说,我离开很久外婆还站在窗前。其实,我能感觉到外婆的目光一直跟随着我。

⑦1996年外婆患了老年痴呆。我抱着急切的心情到回到家里。走进外婆房间,躺在床上的她,能把我妈妈认成我妹妹,却两眼盯着我说:“我孙子回来了(外婆一直把我叫成她的孙子)。”我的眼泪夺眶而出。在家的日子里,我每天都陪伴着外婆。当我为她擦洗、喂饭喂水时,就会想外婆就是这样带大我的

⑧1997年回家的时候,外婆认我就很困难了。我站在她的床前,她盯着我看了很久,中间还闭上眼睛休息了一会儿,又再次睁开眼睛望着我。我感到她在困难地用还残留着极少记忆的大脑回想着,终于外婆开口说:“你是杨黎光。”

⑨1998年我和妻子一起回家看外婆。这时,外婆再也认不出我了。由于卧床太久,外婆身上到处都疼,坐着、躺着都不舒服,她像孩子一样吵个不停。我把外婆抱起,像抱个孩子一样轻轻地摇。外婆把头靠在我胸前,安静得像一个的听话的婴儿。我知道,小时候外婆也是这样抱着我的。

⑩1999年8月16日,我突然接到家中电话:外婆去世了。由于工作的关系,我不能马上回家。外婆安葬的那天晚上,我做了个梦,梦见我抱着外婆上山。

外婆的目光再也不能陪伴我了。

17.概括“我”为外婆做了哪些事情。

18.请你根据选文内容,对“外婆的目光”进行描写,不超过30个字。

19.概括选文中三个画横线句子的内容,并说说它们的表达作用。

20.选文 段中蕴含着作者什么情感?

七、作文

21.请你以“让我改变的那个人”为题,写一篇作文。

要求:①立意自定,文体自选(诗歌、戏剧除外)。

②字迹工整,书写清楚,卷面整洁。

③不少于600字。

④不得套写、抄袭,不得透露个人信息。

参考答案

1.B

2.C

3.C

4.D

5.(1)

示例:保尔,在冰天雪地中修筑铁路,身患伤寒仍坚持劳动,最终昏倒在工地上。

朱赫来,作为革命引路人,被捕后徒手反抗逃脱,并组织工人罢工反抗压迫。

(2)《钢铁是怎样炼成的》的英雄群像,发生在“十月革命”爆发后,帝国主义和反动派妄图扼杀新生的苏维埃政权,社会动荡、物质匮乏,人民在艰苦环境中投身革命建设。塑造这些人物,表现作者崇敬革命者的钢铁意志,歌颂为理想献身的集体主义精神的情感态度。

6. 双袖龙钟泪不干 愿驰千里足 独怆然而涕下 谈笑有鸿儒 山重水复疑无路 柳暗花明又一村

7.A

8.A 9.(1)你现在的才能和谋略,不再是原来那个吴下阿蒙了!

(2)(我)去借书,(他)不借给我,回来以后梦中出现借书的情形,那种迫切的心情就像这样。 10.惟予之公书/与张氏之吝书/若不相类 11.相同点:读书要抓紧时间(珍惜时间);不同点:甲文中孙权认为读书涉猎要广,乙文中随园主人认为读书用心要专。

12.葱茏(繁茂或壮美);挺拔;错落有致(秀美)。 13.赞美毛竹在战争年代为革命做出的贡献;赞美井冈山人在战斗中取得胜利;赞美井冈山人艰苦奋斗的精神。 14.从毛竹扁担联想到毛委员和朱军长带领队伍下山去挑粮食;又从挑担的动作联想到他们肩负全中国人民命运的重担;借毛竹赞美了老一辈无产阶级革命家所创造的伟大革命业绩。 15.拟人。形象地表现了毛竹具有顽强的生命力和坚贞不屈的品格。 16.③段开头句是井冈山人在自豪地介绍毛竹,点明中心;⑩段开头句是作者直接抒发对毛竹的赞美之情,突出中心;两句形成呼应。

17.“我”为外婆洗脚;“我”照顾生病的外婆;“我”抱起外婆轻轻地摇,为了使她舒服些。 18.是神态描写;神态特点符合文意;语意通顺。 19.这三句话都在写“我”回想外婆曾经对“我”的照顾;表现外婆的慈爱和辛劳;表达了“我”对外婆的感念之情。 20.遗憾(伤心);思念(感激)。

21.例文:

让我改变的那个人

台灯的光晕里,我盯着数学题发呆,草稿纸上画满歪斜的辅助线。客厅传来窸窸窣窣的声响,不用看也知道,是妈妈在缝补我的校服。心里莫名有些烦躁,那破洞明明那么显眼,补了又能好看多少?

上周值周时,校服袖口被铁门勾出个三角形的破洞。我嚷着要买新的,妈妈却摩挲着布料说:“还能穿,补补就好。”她总这样,衬衫领口磨毛了,用同色线绣圈小花;书包带松了,密密匝匝缝上好几道。我撇撇嘴,觉得这都是过时的做法,同学们的衣服稍有破损就换新的,妈妈这样未免太寒酸。

“妈,别补了,明天我穿别的衣服。”我对着门缝喊,语气里带着点不耐烦。妈妈没应声,针线穿过布料的声音却更清晰了,像春蚕在啃食桑叶,一下下挠在心上。

深夜我去喝水,看见妈妈坐在月光里。她戴着老花镜,左手捏着校服,右手举着针,针鼻儿对着台灯试了好几次才穿进去。月光落在她鬓角的白发上,像落了层薄霜。我忽然想起,这双手曾帮我系鞋带、削铅笔,冬天把我的手揣进她棉袄口袋里。那时怎么没觉得这双手粗糙呢?

“这里得用倒针法,不然容易散。”她自言自语,指尖在破洞边缘比划。针尖突然扎进手指,她迅速把手指放进嘴里吮了吮,又继续缝。我转身回房,鼻尖发酸。原来她不是不怕疼,只是觉得这点疼,比让我穿带破洞的衣服好受些。

第二天早上,校服放在床头。袖口的破洞处,卧着朵淡蓝色的蒲公英,绒毛用白色丝线勾成,茎脉是细密的斜纹。阳光透过窗棂照上去,线脚泛着微光。心里忽然暖暖的,原来妈妈把我的嫌弃,都绣成了温柔的模样。

那天体育课跑八百米,风掀起袖口,蒲公英像要乘着风飞走。我悄悄把袖口往怀里拢了拢,怕这朵花被吹坏。原来妈妈缝补的不只是衣服,是把日子里的破洞,都绣成了藏在时光里的爱。

同课章节目录