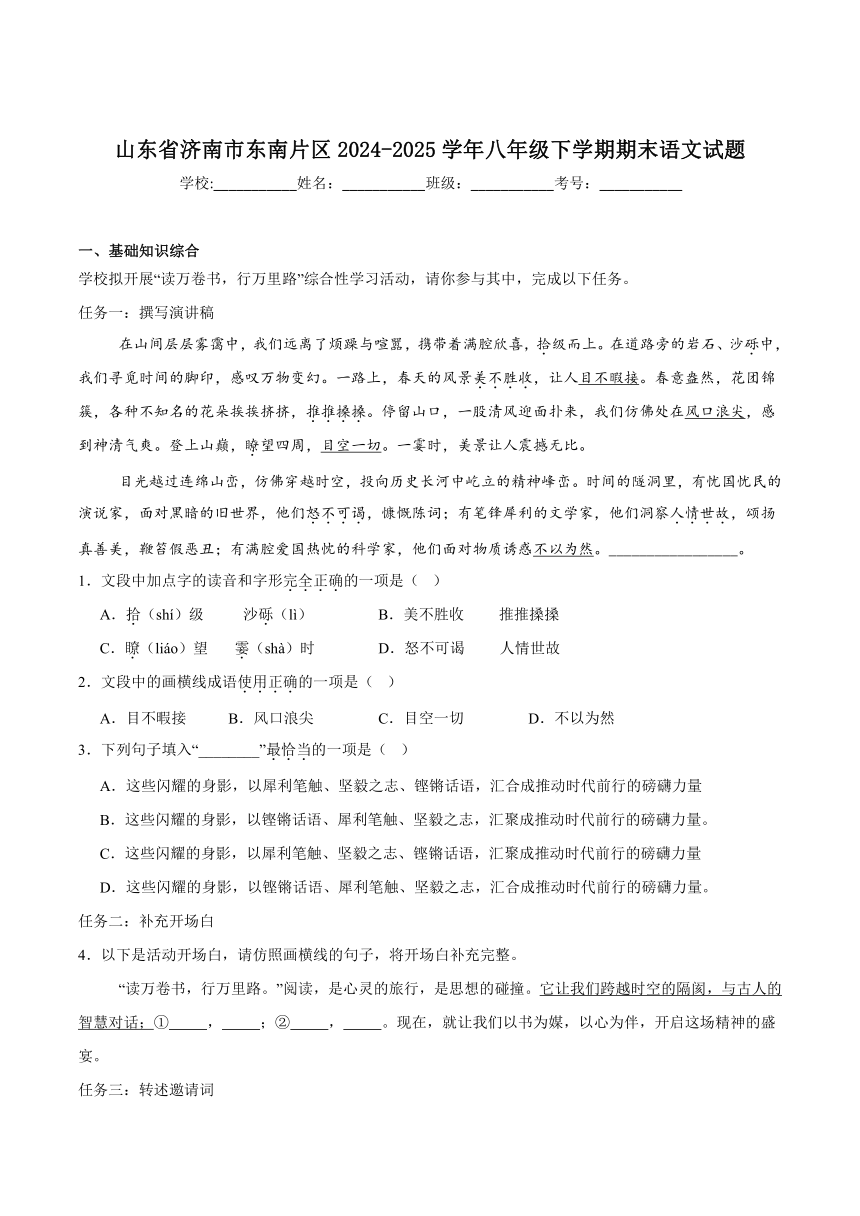

山东省济南市东南片区2024-2025学年八年级下学期期末考试语文试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省济南市东南片区2024-2025学年八年级下学期期末考试语文试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 34.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-23 10:44:28 | ||

图片预览

文档简介

山东省济南市东南片区2024-2025学年八年级下学期期末语文试题

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、基础知识综合

学校拟开展“读万卷书,行万里路”综合性学习活动,请你参与其中,完成以下任务。

任务一:撰写演讲稿

在山间层层雾霭中,我们远离了烦躁与喧嚣,携带着满腔欣喜,拾级而上。在道路旁的岩石、沙砾中,我们寻觅时间的脚印,感叹万物变幻。一路上,春天的风景美不胜收,让人目不暇接。春意盎然,花团锦簇,各种不知名的花朵挨挨挤挤,推推搡搡。停留山口,一股清风迎面扑来,我们仿佛处在风口浪尖,感到神清气爽。登上山巅,瞭望四周,目空一切。一霎时,美景让人震撼无比。

目光越过连绵山峦,仿佛穿越时空,投向历史长河中屹立的精神峰峦。时间的隧洞里,有忧国忧民的演说家,面对黑暗的旧世界,他们怒不可谒,慷慨陈词;有笔锋犀利的文学家,他们洞察人情世故,颂扬真善美,鞭笞假恶丑;有满腔爱国热忱的科学家,他们面对物质诱惑不以为然。_________________。

1.文段中加点字的读音和字形完全正确的一项是( )

A.拾(shí)级 沙砾(lì) B.美不胜收 推推搡搡

C.瞭(liáo)望 霎(shà)时 D.怒不可谒 人情世故

2.文段中的画横线成语使用正确的一项是( )

A.目不暇接 B.风口浪尖 C.目空一切 D.不以为然

3.下列句子填入“________”最恰当的一项是( )

A.这些闪耀的身影,以犀利笔触、坚毅之志、铿锵话语,汇合成推动时代前行的磅礴力量

B.这些闪耀的身影,以铿锵话语、犀利笔触、坚毅之志,汇聚成推动时代前行的磅礴力量。

C.这些闪耀的身影,以犀利笔触、坚毅之志、铿锵话语,汇聚成推动时代前行的磅礴力量

D.这些闪耀的身影,以铿锵话语、犀利笔触、坚毅之志,汇合成推动时代前行的磅礴力量。

任务二:补充开场白

4.以下是活动开场白,请仿照画横线的句子,将开场白补充完整。

“读万卷书,行万里路。”阅读,是心灵的旅行,是思想的碰撞。它让我们跨越时空的隔阂,与古人的智慧对话;① , ;② , 。现在,就让我们以书为媒,以心为伴,开启这场精神的盛宴。

任务三:转述邀请词

5.策划组决定邀请家长参加活动启动仪式,请向爸爸转述以下活动内容并邀请他参加。

策划组组长:各位同学,“读万卷书,行万里路”主题活动即将启动,我们准备邀请家长后天下午两点在学校报告厅参加启动仪式。请同学们回去转告。

第二天晚上,你对爸爸说:

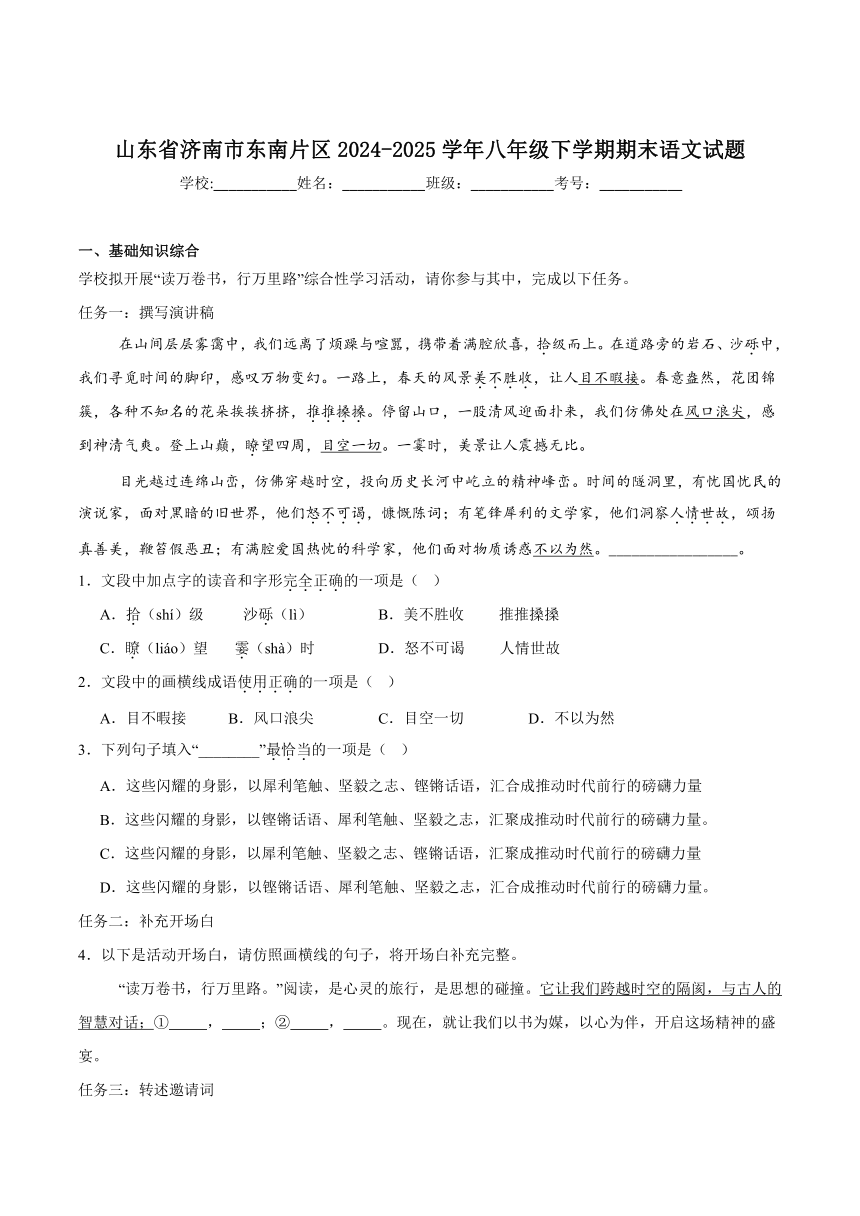

二、文言文阅读

阅读下面的文段,完成下面小题。

【甲】

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也!

(选自韩愈《马说》)

【乙】

江宁之龙蟠,苏州之邓尉,杭州之西溪,皆产梅。或曰“梅以曲为美,直则无姿;以欹为美,正则无景;以疏为美,密则无态。”固也。此文人画士,心知其意,未可明诏大号,以绳天下之梅也;又不可以使天下之民斫①直,删密,锄正,以夭梅病梅为业以求钱也。梅之欹之疏之曲,又非蠢蠢求钱之民能以其智力为也。有以文人画士孤癖之隐,明告鬻②梅者。斫其正,养其旁条,删其密,夭其稚枝,锄其直,遏其生气以求重价而江浙之梅皆病。文人画士之祸之烈至此哉!

(选自龚自珍《病梅馆记》)

【注】①斫:砍削。②鬻:yù,卖。

6.下列对词语理解不正确的一项是( )

A.“一食或尽粟一石”与“食之不能尽其材”中的“食”,意思和用法不同。

B.“鸣之而不能通其意”与“心知其意”中的“意”,意思和用法相同。

C.“策之不以其道”中的“策”与“删密,锄正”中的“密”“正”都是词类活用。

D.“以绳天下之梅也”与“绳之以法”中的“绳”,意思和用法不同。

7.下列对文中词语及相关内容的解说不正确的一项是( )

A.韩愈,字退之,世称“韩昌黎”,唐代文学家、思想家、教育家。

B.“石”为容量单位,十斗为一石,“方七百里”的“方”为古代计量面积用语。

C.“策之不以其道”与“梅以曲为美”中的“以”,意思和用法相同。

D.“马之千里者”与“杭州之西溪”中的“之”,意思和用法不同。

8.下列对甲、乙两文相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.甲文将千里马“一食或尽粟一石”的潜能和后来不如常马对比,突出食马者的无知。

B.“不以千里称也”“安求其能千里也”的“也”分别表达作者的愤怒与无限痛惜之情。

C.乙文通过描绘病梅的悲剧,揭示了梅被摧残的重要原因是“文人画士孤癖之瘾”。

D.两文语言风格迥异,《马说》犀利直白,《病梅馆记》多用排比,含蓄隐晦。

9.乙文中画线句有两处需要断句

遏其生A气B以求重C价D而江浙之梅E皆病

10.将下列句子翻译成现代汉语

(1)以夭梅病梅为业以求钱也。

(2)有以文人画士孤癖之隐,明告鬻梅者。

11.结合甲乙两文,分别说说“千里马”与“病梅”的象征意义及作用。

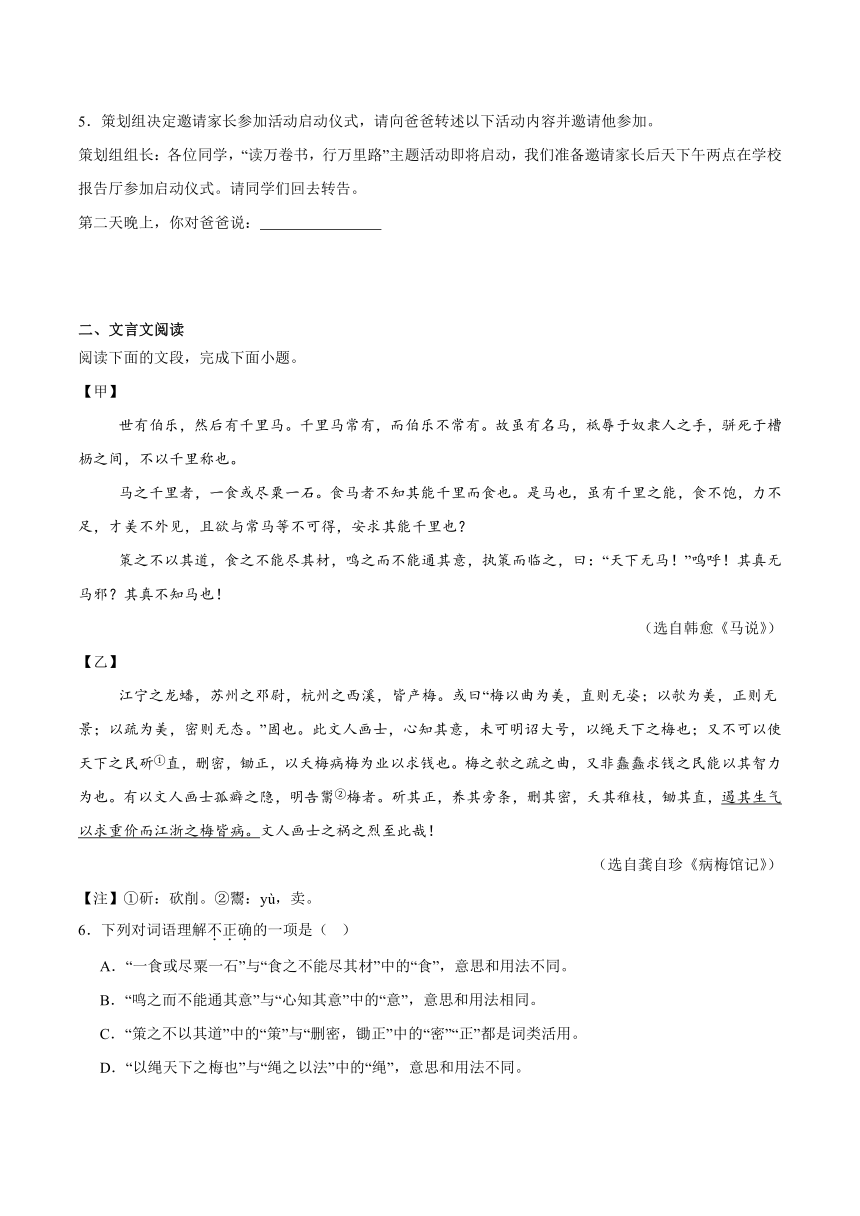

三、诗歌鉴赏

阅读下面的宋诗,完成下面小题。

郊行即事

程颢

芳原绿野恣行①时,春入遥山碧四围。

兴逐乱红穿柳巷,困临流水坐苔矶。

莫辞盏酒十分劝,只恐风花一片飞。

况是清明好天气,不妨游衍②莫忘归。

【注】①恣行:尽情游赏。②游衍:恣意游逛。意思是从容自如,不受拘束。

12.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.首联写郊外踏春赏景,“碧”字用词精当,可与“春风又绿江南岸”的“绿”媲美。

B.颔联描绘了诗人在美景中尽兴畅游,感觉疲累即坐在岸边石头上休憩,临水沉思。

C.诗的前四句写郊外踏春,后四句写春游所得感悟,由落花想到友人的离散,顿觉感伤。

D.诗人在写景叙事中巧妙地将自己的思考嵌入字里行间,做到写景、抒情、议论兼具。

13.尾联中诗人既说“不妨游衍”,为何又劝“莫忘归”?请结合诗歌内容,分析其背后蕴含的诗人情感。

四、名句名篇默写

14.请在横线处填写恰当的诗句。

漫步春日湖畔,忽见沙鸥掠过水面,不禁想起庄子笔下的大鹏以“水击三千里,① ”(《北冥有鱼》)的磅礴之势冲破天地桎梏。远处传来《关雎》的古老歌谣“② ,君子好逑”,诉说着亘古未变的情思。行至绿杨堤岸,白居易笔下“③ , ”(《钱塘湖春行》)对西湖美景的眷恋之情悄然漫上心头。月夜漫步,苏轼谪居黄州时“④ , ”(《卜算子·黄州定慧院寓居作》)的孤傲风骨、对气节的坚守仿佛穿越时空叩击心扉。暮色渐沉,忽见茅舍炊烟袅袅,杜甫“⑤ , ” (《茅屋为秋风所破歌》)崇高的济世情怀,让眼前的秋景更显宏阔深沉。

五、名著阅读

15.班级举办好书推介会,请你完成以下任务。

(1)选择性阅读是一种理性的、目的性很强的阅读方式。下面是几位同学的阅读需求,请你为他们推荐《经典常谈》中的相应篇目进行阅读。

阅读需求 推荐篇目

同学想了解太极八卦的常识 ①

同学在预习《〈庄子〉二则》时,想进一步了解庄子的相关思想 ②

同学对汉字的前世今生很感兴趣 ③

(2)请结合《艾青诗选》中“大堰河”这一人物形象,仿照示例,谈谈你对“小人物也可以有大精神”的理解。

示例:“红小鬼”大多是十几岁的普通孩子,是典型的小人物。他们很多人经历过长征的艰苦,在红军队伍里担任传令兵、号兵、无线电收发员等职务,甚至与成年游击队员并肩作战。他们小小年纪却有着热爱国家、热爱革命、勇敢、有担当的大精神。

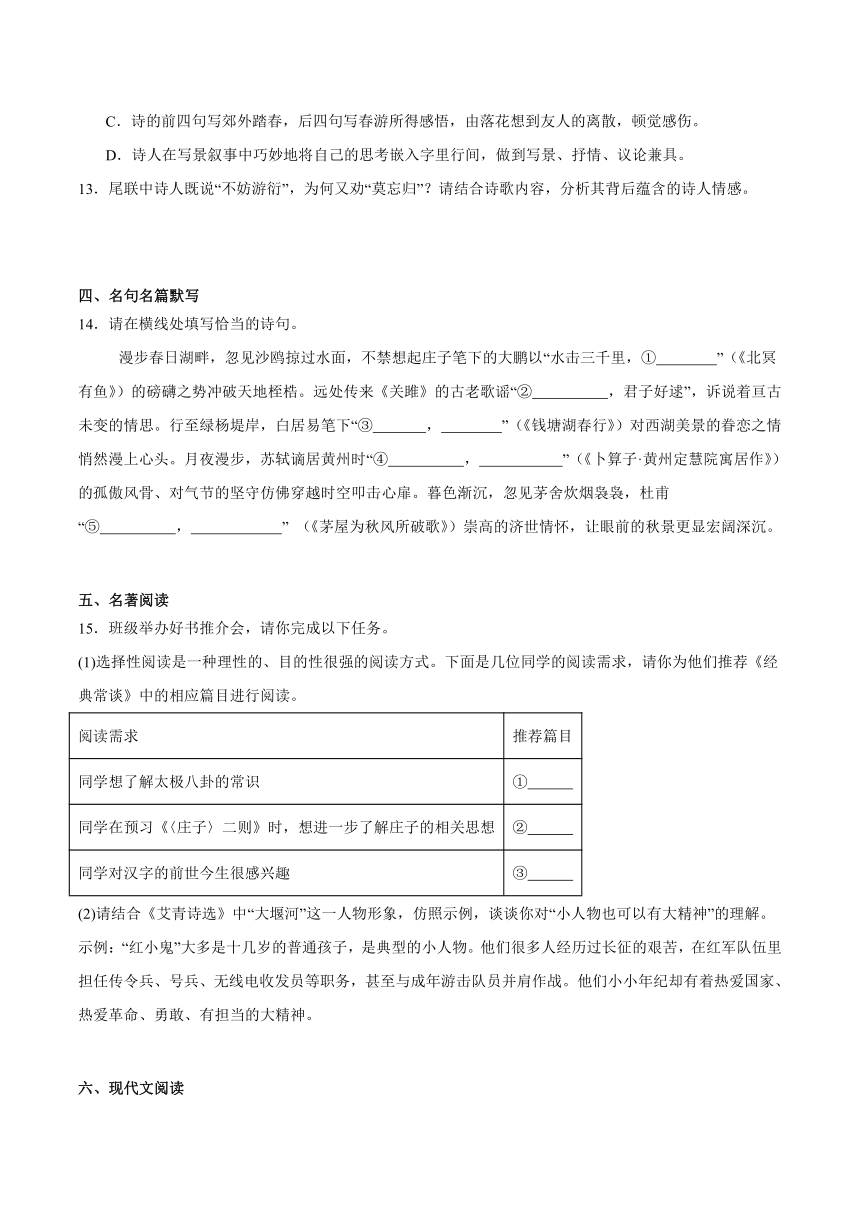

六、现代文阅读

阅读下面材料,完成下面小题。

材料一:

①1月28日晚,中央广播电视总台《2025年春节联欢晚会》正式揭开帷幕,首次登上春晚舞台的传统文化短视频创作者李子柒,携十三项非遗技艺惊艳亮相,与全国观众共度申遗成功后的第一个春节。

②在总台春晚的开场视觉秀表演中,李子柒身穿长裙登场,双手轻展的同时,一双融合潍坊风筝和织金工艺的巨大蝴蝶翅膀也随之舒展。仿生蝴蝶从远处飞来,围绕在她身侧翩翩起舞,为观众呈现了一场科技感与东方美学交融的创意开场秀。该舞台造型融合了蝴蝶元素,巧妙展现了植物染、青神竹编、螺钿、成都漆艺、羌绣、英山缠花等十三项非遗技艺,通过绚丽的颜色和创新的造型,诠释传统文化之美。

③春晚,这一国人共赏的年度盛事,经过精心策划与创新设计,将“非遗”元素巧妙融入,赋予了其新的生命力和时代感,使传统文化在现代社会焕发出勃勃生机。

(摘编自《春晚里的非遗:一次文化自信的展示》)

材料二:

①1月29日,电影《哪吒之魔童闹海》上映,仅用时8天5小时登顶中国影史票房榜。此刻,我们惊叹的“国漫崛起”,不仅是先进的动画技术、精彩的故事讲述,还有藏在酷炫画面中的“文化密码”。

②电影中,“结界兽”憨态可掬。“结界兽”的形象设计,就是取材于三星堆遗址和金沙遗址的青铜人像元素。玉虚宫内的仙池花园,是山西晋祠“鱼沼飞梁”的同款建筑。“天元鼎”是炼丹的重要器具,外形设计十分古老而神秘,精彩地展现了中国古代青铜鼎文化。敖光一出场便吸粉无数,他的大刀也同样吸睛。此刀名为“龙牙刀”,其设计融合了两种不同的武器元素。前半部分参考了商朝时期的青铜刀造型,殷墟博物馆藏的商玉刀,就是典型的文物原型。“龙牙刀”的后半部分则采用龙吞口,这种造型在关刀上最为常见,从唐代盛行直至明代。哪吒重塑肉身,宝莲盛开的配乐中,层层叠叠的吟诵空灵又奇幻,这是侗族大歌。天元鼎被置入东海时,那极具压迫感的配音是蒙古族呼麦。

③这部电影的成功,不仅是对中国传统文化的传承与创新,更是对中华文明的深刻诠释。

(摘编自《再看〈哪吒〉,探寻神奇的文化密码》)

材料三:

①今年来,传统文化频频“出圈”,从北京中轴线申遗成功到国产3A游戏《黑神话:悟空》和《哪吒2》的刷屏爆火,出圈的是“北京中轴线”、国产游戏和影视作品,“出海”的却是中国文化。值得注意的是,这并非中国文化初次绽放国际光彩,从春节在海外掀起的庆祝热潮,到中秋节团圆文化的国际传播,再到二十四节气智慧全球认知度提升……巍巍华夏,文明之光熠熠生辉。

②传统文化得以走出国门,原因多元且深刻。中华文化,恰似一座蕴藏无尽瑰宝的富矿,以其源远流长的丰富文化遗产与海纳百川的开放性,于世界舞台上绽放独特光芒,吸引全球目光聚焦,其多样与包容特质,让不同文化在这里碰撞交融,绘就绚丽文化图景。科技浪潮为传统文化传播插上翅膀。随着科技的发展,如视频、游戏、电影等现代文化载体被用来传播传统文化,使得传统文化能够以更现代、更吸引人的方式呈现给全球观众。此外,传统文化中那些关乎家庭、友情、奋斗的动人故事与质朴价值观,仿若跨越山海的桥梁,冲破文化与语言的藩篱,引发全球观众内心深处的强烈共鸣,搭建起心灵相通的纽带。国家层面,文化自信与国际化战略并行。以李子柒等人物和众多文化项目为代表,向世界展示对本土文化的坚定自信,提升国家国际形象与文化软实力,为传统文化走出国门注入强大动力。

③在这些因素的协同发力下,传统文化在全球范围内有效传播、广泛接受,成为促进不同文化间理解与尊重的使者,推动世界文化交流迈向新高度。

(摘编自《传统文化,从“出圈”到“出海”》)

16.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.非遗技艺通过创新设计融入舞台表演,能增强传统文化的吸引力和传播力。

B.《哪吒之魔童闹海》中玉虚宫仙池花园的设计灵感体现对传统建筑文化的传承。

C.海外掀起的庆祝春节热潮,使得中国文化首次在国际舞台大放光彩。

D.家庭、友情等质朴价值观的传递,有助于消除国际文化交流中的文化隔阂。

17.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.李子柒在春晚舞台上展示的蝴蝶翅膀仅采用了潍坊风筝工艺,就展现了地域的文化特色。

B.《哪吒之魔童闹海》中“结界兽”的设计灵感来源于三星堆青铜器和唐代关刀造型。

C.传统文化“出圈”的关键在于运用视频、游戏、电影等现代科技载体进行传播。

D.侗族大歌和蒙古族呼麦在电影《哪吒》中的使用,体现了对中国传统文化的传承与创新。

18.结合三则材料,谈谈在当今社会,我们可以通过哪些方式让传统文化在现代社会中“活”起来。

阅读下面的文章,完成下面小题。

柴火灶里日月长

郭亚东

①“蓼茸蒿笋试春盘,人间有味是清欢”。对生于农村、长于农村的我而言,老家那柴火灶煮出的家常饭菜,才是我心里最美的清欢。

②这个柴火灶,就在我家老屋西南角的小厨房里,由泥与砖砌成,灶身敦实厚重,一大一小的两口铁锅稳稳地架在灶台上,锅沿被常年的烟火熏烤,黑亮中透着记忆中难以抹去的时代光影。

③天刚蒙蒙亮,星星还懒懒地挂在天上,父亲和母亲便极其默契地在柴火灶边忙活起来,还是老规矩,父亲生火、母亲煮饭。父亲坐在灶旁的小凳上,先往灶膛里铺上一层薄薄的软乎乎的秸秆,划一根火柴丢进去,“呼”地一声,火苗在灶间一点点地升起扩散,眨眼间,灶膛里便有了融融暖意。紧接着,父亲又把棉花秆一小把一小把地续进灶里。随着火势渐旺,锅中的热气和灶里的火红,便弥漫了整个厨房,也就此拉开了农人一天生计的崭新篇章。

④早饭照例是玉米粥。每次煮玉米粥,母亲在掌握水和玉米面的比例时都是相当的精准,先放水、后加面,水多了粥太稀不经饿,面多了粥又会粘稠易糊。水和玉米面在锅中翻腾融合的过程中,母亲手中的锅铲不时地翻动,嘴里还时常念叨,像是自言自语,又像是嘱咐父亲或围在灶边的我:“这煮粥啊,开头要大火,水得滚开,才能把玉米面的精气神‘叫醒’,到了快熟的时候,就得小火匀烧,慢慢熬,不能急,火太小太大都不行,粥如果清汤寡水,就不粘乎不好吃了。”往往,母亲说罢,父亲便会用灶边的石块,微微垫高锅的一侧,让火焰舔舐的面积恰到好处,确保铁锅受热均匀。

⑤农忙时节,收割回来的乡亲们,带着满身的尘土与疲惫,一进家门,都会把目光望向灶台。往往这个时候,不需要太长的等待,父亲就已经把灶膛里的火烧得熊熊的,母亲在厨房里开始了闪转腾挪,择菜、切菜,下锅翻炒,动作麻利,有条不紊。让我感到惊奇的是,母亲下锅什么菜,需要什么火候,无需说,父亲都能会意。豆角得大火爆炒,迅速锁住水分,出锅才脆嫩;茄子吸油,先小火慢煎,把茄子“喂”得软烂,油汪汪的,香气直钻到鼻子里。就这样,母亲在灶上忙活,父亲在灶下添柴、撤火,炒菜的火候都能恰到好处。待灶停火熄,一家人围坐桌前,碗筷交错间,欢声笑语,其乐便也融融。“莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚”,满桌的饭菜虽然谈不上丰盛,但却盛满了幸福的味道。

⑥夏日的夜晚,我和弟弟妹妹们抱来新挖的红薯,洗净后一个一个轻轻地埋进灶灰里。待玩闹够了,几张小脸不约而同地凑近灶边,用火钳小心翼翼地扒开温热的灰烬,夹出烤得焦黑的红薯,迫不及待地剥开外皮。红薯的软糯香甜,烫得舌尖直打滚,却吃得眉眼弯弯。大人们也不阻拦,偶尔打趣几句,任由我们吃得满手黑灰,灶火的微光在眼眸里闪烁跳跃,灶边的情景便定格成了一幅幅童年无忧的画面。

⑦冬日,窗外寒风凛冽,室内灶火正旺。一家人搬来凳子,围坐在厨房的灶边取暖,灶间的微光照亮了脸庞,烘暖了手脚。母亲戴着老花镜,静静地纳着鞋底,不时地停下手来,与父亲共同盘算着来年的农事,再添几头猪和羊,还要选种几亩新粮;我们则抱着书本,贪恋这暖烘烘的地方。火星偶尔蹦出,引得家人一阵惊呼,随后又是满厨房的欢笑。这寒夜围灶的快乐,真是想想都甜啊!

⑧后来,老屋翻新,母亲买了一整套的现代化厨具,柴火灶落寞地隐退到了角落,灶台上落满了灰尘,灶膛里结满了蛛网。可我每次回去,总是忍不住靠近它,轻轻掸去灰尘,燃起一把火,煮一锅熟悉的味道,那烟火依旧呛鼻,那温度依旧滚烫,这烟火烫伤了我思乡的柔肠。

⑨柴火灶,它见证了我们全家人的日常生活,见证了我们一代又一代人的成长。柴火灶里的时光,永远不会落幕,它在静静地等着已然长大的我们,重温那抹往昔的幸福,获得继续前行的滋养。

(选自《乡土中国》,有删改)

19.下列关于文章内容的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.全文以时间为序,完整再现了柴火灶边的生活场景,脉络清晰。

B.开头引用诗句既点明主旨,又暗示柴火灶与清欢生活的关联,奠定全文情感基调。

C.第⑤段通过写豆角与茄子的烹饪火候,体现出父母生活的智慧和劳动中形成的深厚默契。

D.文末“柴火灶落寞地隐退到了角落”,用拟人手法暗示传统生活方式已被人们遗忘。

20.结合语境,从描写角度赏析第⑥段画线句。

红薯的软糯香甜,烫得舌尖直打滚,却吃得眉眼弯弯。

21.文章第⑧段中,作者描写了现代化厨具取代柴火灶后“灶台上落满了灰尘,灶膛里结满了蛛网”的场景。请结合全文内容,谈谈你的理解。

22.题目《柴火灶里日月长》意蕴丰富,第⑨段也提到“柴火灶里的时光,永远不会落幕”,请结合文章内容谈谈你对题目的理解。

七、作文

23.按要求作文

树木在森林中相依偎而生长,星辰在银河中因辉映而璀璨。一滴水汇入大海便能永不干涸;一个肩膀与亿万肩膀同在,就能筑起坚不可摧的长城。

对此,你有怎样的思考?请根据自己的体验和感悟,写一篇作文。

要求:①题目自拟,文体自选;②不得抄袭;③不得透露个人信息;④不少于600字。

山东省济南市东南片区2024-2025学年八年级下学期期末语文试题参考答案

1.B 2.A 3.B 4. 示例:它让我们冲破地域的限制 与异域的风情相拥 它让我们突破认知的局限 与未知的世界握手。 5.示例:爸爸,我们学校“读万卷书,行万里路”主题活动启动仪式明天下午两点在学校报告厅举行,邀请家长参加,您有时间吗?

6.D 7.C 8.B 9.BD 10.(1)把枝干摧折、使梅花呈病态作为职业来谋求钱财。

(2)有的人把文人画士这隐藏在心中的特别嗜好明白地告诉卖梅的人。 11.“千里马”象征被埋没的人才,批判统治者不识人才、摧残人才;“病梅”象征被束缚的人性,揭露社会以扭曲标准压抑个性的现象。

12.C 13.清明时节,芳原绿野、乱红柳巷、令人沉醉,“不妨游衍”体现了作者对春日美景的喜爱和留恋。“只恐风花一片飞”,只是怕风吹花落,一片片飞散了。诗人深知美景难以长久,美好事物总是转瞬即逝,“莫忘归”表达了作者提醒莫因流连而误归途,也表达对春光易逝的感慨、对时光匆匆的怅惘。

14. 抟扶摇而上者九万里 窈窕淑女 最爱湖东行不足 绿杨阴里白沙堤 拣尽寒枝不肯栖 寂寞沙洲冷 安得广厦千万间 大庇天下寒士俱欢颜

15.(1) 《〈周易〉第二》 《诸子第十》 《〈说文解字〉第一》

(2)示例:大堰河是一位贫苦的农村妇女,身份低微,是典型的小人物。她一生辛勤劳作,生活困苦。然而,她对作为地主家孩子的艾青,却倾注了母亲般无私的爱。她用自己粗糙的双手,为艾青洗衣做饭、缝补衣服,给予他温暖和关怀。大堰河的善良、慈爱、勤劳,以及她对生活的坚韧态度,彰显了底层劳动人民身上伟大的人性光辉,诠释了小人物的大精神。

16.C 17.D 18.①利用现代科技手段,如短视频、游戏、电影等,对传统文化进行创新性展示与传播。

②在现代艺术表演、影视创作等领域巧妙融入传统文化元素,实现传统与现代的有机结合。

③加强国家层面的文化自信与国际化战略,推动传统文化走向世界舞台。

④挖掘传统文化中具有普遍情感价值和思想内涵的内容,使其能够跨越文化与语言的藩篱,引发广泛共鸣。

19.D 20.示例一:运用动作描写,“舌尖直打滚”描绘出因红薯太烫,舌头在口腔中躲闪的有趣动作,突出我和弟弟妹妹们迫不及待品尝的心情,表达了作者对童年生活的怀念。

示例二:运用神态描写,“吃得眉眼弯弯”刻画了满足、愉悦的心情,表现了孩子们吃红薯时的喜爱和陶醉,表达作者对童年生活的怀念。 21.运用对比,前文描写父母默契配合做饭、全家围灶取暖等场景,展现柴火灶串联起的家庭温情;而现代化厨具带来的便利反而使灶台荒废,最终揭示出“柴火灶”不仅是炊具,更是亲情纽带和文化符号的深层主题。通过冷清的现状与温馨回忆的强烈反差,凸显了作者对柴火灶承载的亲情时光的深切怀念。引发对如何守护传统文化载体的思考。 22.题目一语双关,表层指柴火灶伴随的漫长岁月,深层喻指对往昔美好岁月(传统生活方式)的深切怀念;“不会落幕”强调柴火灶虽已退隐,但其中蕴含的亲情温暖、生活智慧永存;结尾点明柴火灶作为精神家园的意义,呼吁在现代化进程中守护文化根脉。文题呼应,使文章结构完整。

23.例文:

共筑纸桥

美术课上,老师突然宣布要开展“纸桥承重”比赛,要求每组用十张A4纸搭一座能承受五本书的桥。我和同桌小宇、后排的玲玲分到一组,三人面面相觑——纸薄如蝉翼,怎能撑起沉甸甸的书本?

起初我们各执己见。小宇捏着纸卷成细筒,说要做“桥墩”;玲玲把纸折成波浪形,说这是“桥面”;我则固执地将纸反复对折,觉得厚实才稳妥。结果第一次试验,纸桥像被踩扁的蝴蝶,刚放上两本书就塌了。教室里的笑声像小石子,砸得我们脸颊发烫。

“不如看看别人怎么做?”玲玲突然指着隔壁组。他们正围在一起,有人剪纸条,有人粘接口,纸桥的骨架渐渐成形。我们三个低下头,小宇的铅笔在纸上戳出个小洞,玲玲的手指绞着衣角。“要不,我们也分工试试?”我终于开口。

像解开了打结的绳子,思路突然顺畅起来。小宇手巧,负责将纸卷成粗细不同的纸筒,他说粗的当桥墩,细的当横梁,像树林里的树干互相支撑;玲玲擅长计算,在草稿纸上画满尺寸,说桥面的波浪弧度要像拱桥一样恰到好处;我力气大,负责用胶带固定接口,指尖被粘得发黏也顾不上擦。纸筒不够时,我们拆开重做,胶带用完了就向同学借,折皱的纸被重新抚平,像我们重新鼓起的勇气。

比赛那天,我们的纸桥静静趴在桌上,纸筒排列得像一队整齐的士兵,波浪形的桥面泛着淡淡的光泽。当五本书稳稳摞在上面,桥身只是轻轻颤了颤,没有丝毫变形时,我们三个突然抱在一起。窗外的阳光斜斜照进来,把我们的影子和纸桥的影子叠在一起,像一座小小的城堡。

原来,十张纸的力量有限,但当它们被智慧串联,就能撑起意想不到的重量。就像我们每个人,独自前行时或许单薄,但当肩膀靠在一起,就能搭起跨越困难的桥。

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、基础知识综合

学校拟开展“读万卷书,行万里路”综合性学习活动,请你参与其中,完成以下任务。

任务一:撰写演讲稿

在山间层层雾霭中,我们远离了烦躁与喧嚣,携带着满腔欣喜,拾级而上。在道路旁的岩石、沙砾中,我们寻觅时间的脚印,感叹万物变幻。一路上,春天的风景美不胜收,让人目不暇接。春意盎然,花团锦簇,各种不知名的花朵挨挨挤挤,推推搡搡。停留山口,一股清风迎面扑来,我们仿佛处在风口浪尖,感到神清气爽。登上山巅,瞭望四周,目空一切。一霎时,美景让人震撼无比。

目光越过连绵山峦,仿佛穿越时空,投向历史长河中屹立的精神峰峦。时间的隧洞里,有忧国忧民的演说家,面对黑暗的旧世界,他们怒不可谒,慷慨陈词;有笔锋犀利的文学家,他们洞察人情世故,颂扬真善美,鞭笞假恶丑;有满腔爱国热忱的科学家,他们面对物质诱惑不以为然。_________________。

1.文段中加点字的读音和字形完全正确的一项是( )

A.拾(shí)级 沙砾(lì) B.美不胜收 推推搡搡

C.瞭(liáo)望 霎(shà)时 D.怒不可谒 人情世故

2.文段中的画横线成语使用正确的一项是( )

A.目不暇接 B.风口浪尖 C.目空一切 D.不以为然

3.下列句子填入“________”最恰当的一项是( )

A.这些闪耀的身影,以犀利笔触、坚毅之志、铿锵话语,汇合成推动时代前行的磅礴力量

B.这些闪耀的身影,以铿锵话语、犀利笔触、坚毅之志,汇聚成推动时代前行的磅礴力量。

C.这些闪耀的身影,以犀利笔触、坚毅之志、铿锵话语,汇聚成推动时代前行的磅礴力量

D.这些闪耀的身影,以铿锵话语、犀利笔触、坚毅之志,汇合成推动时代前行的磅礴力量。

任务二:补充开场白

4.以下是活动开场白,请仿照画横线的句子,将开场白补充完整。

“读万卷书,行万里路。”阅读,是心灵的旅行,是思想的碰撞。它让我们跨越时空的隔阂,与古人的智慧对话;① , ;② , 。现在,就让我们以书为媒,以心为伴,开启这场精神的盛宴。

任务三:转述邀请词

5.策划组决定邀请家长参加活动启动仪式,请向爸爸转述以下活动内容并邀请他参加。

策划组组长:各位同学,“读万卷书,行万里路”主题活动即将启动,我们准备邀请家长后天下午两点在学校报告厅参加启动仪式。请同学们回去转告。

第二天晚上,你对爸爸说:

二、文言文阅读

阅读下面的文段,完成下面小题。

【甲】

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也!

(选自韩愈《马说》)

【乙】

江宁之龙蟠,苏州之邓尉,杭州之西溪,皆产梅。或曰“梅以曲为美,直则无姿;以欹为美,正则无景;以疏为美,密则无态。”固也。此文人画士,心知其意,未可明诏大号,以绳天下之梅也;又不可以使天下之民斫①直,删密,锄正,以夭梅病梅为业以求钱也。梅之欹之疏之曲,又非蠢蠢求钱之民能以其智力为也。有以文人画士孤癖之隐,明告鬻②梅者。斫其正,养其旁条,删其密,夭其稚枝,锄其直,遏其生气以求重价而江浙之梅皆病。文人画士之祸之烈至此哉!

(选自龚自珍《病梅馆记》)

【注】①斫:砍削。②鬻:yù,卖。

6.下列对词语理解不正确的一项是( )

A.“一食或尽粟一石”与“食之不能尽其材”中的“食”,意思和用法不同。

B.“鸣之而不能通其意”与“心知其意”中的“意”,意思和用法相同。

C.“策之不以其道”中的“策”与“删密,锄正”中的“密”“正”都是词类活用。

D.“以绳天下之梅也”与“绳之以法”中的“绳”,意思和用法不同。

7.下列对文中词语及相关内容的解说不正确的一项是( )

A.韩愈,字退之,世称“韩昌黎”,唐代文学家、思想家、教育家。

B.“石”为容量单位,十斗为一石,“方七百里”的“方”为古代计量面积用语。

C.“策之不以其道”与“梅以曲为美”中的“以”,意思和用法相同。

D.“马之千里者”与“杭州之西溪”中的“之”,意思和用法不同。

8.下列对甲、乙两文相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.甲文将千里马“一食或尽粟一石”的潜能和后来不如常马对比,突出食马者的无知。

B.“不以千里称也”“安求其能千里也”的“也”分别表达作者的愤怒与无限痛惜之情。

C.乙文通过描绘病梅的悲剧,揭示了梅被摧残的重要原因是“文人画士孤癖之瘾”。

D.两文语言风格迥异,《马说》犀利直白,《病梅馆记》多用排比,含蓄隐晦。

9.乙文中画线句有两处需要断句

遏其生A气B以求重C价D而江浙之梅E皆病

10.将下列句子翻译成现代汉语

(1)以夭梅病梅为业以求钱也。

(2)有以文人画士孤癖之隐,明告鬻梅者。

11.结合甲乙两文,分别说说“千里马”与“病梅”的象征意义及作用。

三、诗歌鉴赏

阅读下面的宋诗,完成下面小题。

郊行即事

程颢

芳原绿野恣行①时,春入遥山碧四围。

兴逐乱红穿柳巷,困临流水坐苔矶。

莫辞盏酒十分劝,只恐风花一片飞。

况是清明好天气,不妨游衍②莫忘归。

【注】①恣行:尽情游赏。②游衍:恣意游逛。意思是从容自如,不受拘束。

12.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.首联写郊外踏春赏景,“碧”字用词精当,可与“春风又绿江南岸”的“绿”媲美。

B.颔联描绘了诗人在美景中尽兴畅游,感觉疲累即坐在岸边石头上休憩,临水沉思。

C.诗的前四句写郊外踏春,后四句写春游所得感悟,由落花想到友人的离散,顿觉感伤。

D.诗人在写景叙事中巧妙地将自己的思考嵌入字里行间,做到写景、抒情、议论兼具。

13.尾联中诗人既说“不妨游衍”,为何又劝“莫忘归”?请结合诗歌内容,分析其背后蕴含的诗人情感。

四、名句名篇默写

14.请在横线处填写恰当的诗句。

漫步春日湖畔,忽见沙鸥掠过水面,不禁想起庄子笔下的大鹏以“水击三千里,① ”(《北冥有鱼》)的磅礴之势冲破天地桎梏。远处传来《关雎》的古老歌谣“② ,君子好逑”,诉说着亘古未变的情思。行至绿杨堤岸,白居易笔下“③ , ”(《钱塘湖春行》)对西湖美景的眷恋之情悄然漫上心头。月夜漫步,苏轼谪居黄州时“④ , ”(《卜算子·黄州定慧院寓居作》)的孤傲风骨、对气节的坚守仿佛穿越时空叩击心扉。暮色渐沉,忽见茅舍炊烟袅袅,杜甫“⑤ , ” (《茅屋为秋风所破歌》)崇高的济世情怀,让眼前的秋景更显宏阔深沉。

五、名著阅读

15.班级举办好书推介会,请你完成以下任务。

(1)选择性阅读是一种理性的、目的性很强的阅读方式。下面是几位同学的阅读需求,请你为他们推荐《经典常谈》中的相应篇目进行阅读。

阅读需求 推荐篇目

同学想了解太极八卦的常识 ①

同学在预习《〈庄子〉二则》时,想进一步了解庄子的相关思想 ②

同学对汉字的前世今生很感兴趣 ③

(2)请结合《艾青诗选》中“大堰河”这一人物形象,仿照示例,谈谈你对“小人物也可以有大精神”的理解。

示例:“红小鬼”大多是十几岁的普通孩子,是典型的小人物。他们很多人经历过长征的艰苦,在红军队伍里担任传令兵、号兵、无线电收发员等职务,甚至与成年游击队员并肩作战。他们小小年纪却有着热爱国家、热爱革命、勇敢、有担当的大精神。

六、现代文阅读

阅读下面材料,完成下面小题。

材料一:

①1月28日晚,中央广播电视总台《2025年春节联欢晚会》正式揭开帷幕,首次登上春晚舞台的传统文化短视频创作者李子柒,携十三项非遗技艺惊艳亮相,与全国观众共度申遗成功后的第一个春节。

②在总台春晚的开场视觉秀表演中,李子柒身穿长裙登场,双手轻展的同时,一双融合潍坊风筝和织金工艺的巨大蝴蝶翅膀也随之舒展。仿生蝴蝶从远处飞来,围绕在她身侧翩翩起舞,为观众呈现了一场科技感与东方美学交融的创意开场秀。该舞台造型融合了蝴蝶元素,巧妙展现了植物染、青神竹编、螺钿、成都漆艺、羌绣、英山缠花等十三项非遗技艺,通过绚丽的颜色和创新的造型,诠释传统文化之美。

③春晚,这一国人共赏的年度盛事,经过精心策划与创新设计,将“非遗”元素巧妙融入,赋予了其新的生命力和时代感,使传统文化在现代社会焕发出勃勃生机。

(摘编自《春晚里的非遗:一次文化自信的展示》)

材料二:

①1月29日,电影《哪吒之魔童闹海》上映,仅用时8天5小时登顶中国影史票房榜。此刻,我们惊叹的“国漫崛起”,不仅是先进的动画技术、精彩的故事讲述,还有藏在酷炫画面中的“文化密码”。

②电影中,“结界兽”憨态可掬。“结界兽”的形象设计,就是取材于三星堆遗址和金沙遗址的青铜人像元素。玉虚宫内的仙池花园,是山西晋祠“鱼沼飞梁”的同款建筑。“天元鼎”是炼丹的重要器具,外形设计十分古老而神秘,精彩地展现了中国古代青铜鼎文化。敖光一出场便吸粉无数,他的大刀也同样吸睛。此刀名为“龙牙刀”,其设计融合了两种不同的武器元素。前半部分参考了商朝时期的青铜刀造型,殷墟博物馆藏的商玉刀,就是典型的文物原型。“龙牙刀”的后半部分则采用龙吞口,这种造型在关刀上最为常见,从唐代盛行直至明代。哪吒重塑肉身,宝莲盛开的配乐中,层层叠叠的吟诵空灵又奇幻,这是侗族大歌。天元鼎被置入东海时,那极具压迫感的配音是蒙古族呼麦。

③这部电影的成功,不仅是对中国传统文化的传承与创新,更是对中华文明的深刻诠释。

(摘编自《再看〈哪吒〉,探寻神奇的文化密码》)

材料三:

①今年来,传统文化频频“出圈”,从北京中轴线申遗成功到国产3A游戏《黑神话:悟空》和《哪吒2》的刷屏爆火,出圈的是“北京中轴线”、国产游戏和影视作品,“出海”的却是中国文化。值得注意的是,这并非中国文化初次绽放国际光彩,从春节在海外掀起的庆祝热潮,到中秋节团圆文化的国际传播,再到二十四节气智慧全球认知度提升……巍巍华夏,文明之光熠熠生辉。

②传统文化得以走出国门,原因多元且深刻。中华文化,恰似一座蕴藏无尽瑰宝的富矿,以其源远流长的丰富文化遗产与海纳百川的开放性,于世界舞台上绽放独特光芒,吸引全球目光聚焦,其多样与包容特质,让不同文化在这里碰撞交融,绘就绚丽文化图景。科技浪潮为传统文化传播插上翅膀。随着科技的发展,如视频、游戏、电影等现代文化载体被用来传播传统文化,使得传统文化能够以更现代、更吸引人的方式呈现给全球观众。此外,传统文化中那些关乎家庭、友情、奋斗的动人故事与质朴价值观,仿若跨越山海的桥梁,冲破文化与语言的藩篱,引发全球观众内心深处的强烈共鸣,搭建起心灵相通的纽带。国家层面,文化自信与国际化战略并行。以李子柒等人物和众多文化项目为代表,向世界展示对本土文化的坚定自信,提升国家国际形象与文化软实力,为传统文化走出国门注入强大动力。

③在这些因素的协同发力下,传统文化在全球范围内有效传播、广泛接受,成为促进不同文化间理解与尊重的使者,推动世界文化交流迈向新高度。

(摘编自《传统文化,从“出圈”到“出海”》)

16.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.非遗技艺通过创新设计融入舞台表演,能增强传统文化的吸引力和传播力。

B.《哪吒之魔童闹海》中玉虚宫仙池花园的设计灵感体现对传统建筑文化的传承。

C.海外掀起的庆祝春节热潮,使得中国文化首次在国际舞台大放光彩。

D.家庭、友情等质朴价值观的传递,有助于消除国际文化交流中的文化隔阂。

17.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.李子柒在春晚舞台上展示的蝴蝶翅膀仅采用了潍坊风筝工艺,就展现了地域的文化特色。

B.《哪吒之魔童闹海》中“结界兽”的设计灵感来源于三星堆青铜器和唐代关刀造型。

C.传统文化“出圈”的关键在于运用视频、游戏、电影等现代科技载体进行传播。

D.侗族大歌和蒙古族呼麦在电影《哪吒》中的使用,体现了对中国传统文化的传承与创新。

18.结合三则材料,谈谈在当今社会,我们可以通过哪些方式让传统文化在现代社会中“活”起来。

阅读下面的文章,完成下面小题。

柴火灶里日月长

郭亚东

①“蓼茸蒿笋试春盘,人间有味是清欢”。对生于农村、长于农村的我而言,老家那柴火灶煮出的家常饭菜,才是我心里最美的清欢。

②这个柴火灶,就在我家老屋西南角的小厨房里,由泥与砖砌成,灶身敦实厚重,一大一小的两口铁锅稳稳地架在灶台上,锅沿被常年的烟火熏烤,黑亮中透着记忆中难以抹去的时代光影。

③天刚蒙蒙亮,星星还懒懒地挂在天上,父亲和母亲便极其默契地在柴火灶边忙活起来,还是老规矩,父亲生火、母亲煮饭。父亲坐在灶旁的小凳上,先往灶膛里铺上一层薄薄的软乎乎的秸秆,划一根火柴丢进去,“呼”地一声,火苗在灶间一点点地升起扩散,眨眼间,灶膛里便有了融融暖意。紧接着,父亲又把棉花秆一小把一小把地续进灶里。随着火势渐旺,锅中的热气和灶里的火红,便弥漫了整个厨房,也就此拉开了农人一天生计的崭新篇章。

④早饭照例是玉米粥。每次煮玉米粥,母亲在掌握水和玉米面的比例时都是相当的精准,先放水、后加面,水多了粥太稀不经饿,面多了粥又会粘稠易糊。水和玉米面在锅中翻腾融合的过程中,母亲手中的锅铲不时地翻动,嘴里还时常念叨,像是自言自语,又像是嘱咐父亲或围在灶边的我:“这煮粥啊,开头要大火,水得滚开,才能把玉米面的精气神‘叫醒’,到了快熟的时候,就得小火匀烧,慢慢熬,不能急,火太小太大都不行,粥如果清汤寡水,就不粘乎不好吃了。”往往,母亲说罢,父亲便会用灶边的石块,微微垫高锅的一侧,让火焰舔舐的面积恰到好处,确保铁锅受热均匀。

⑤农忙时节,收割回来的乡亲们,带着满身的尘土与疲惫,一进家门,都会把目光望向灶台。往往这个时候,不需要太长的等待,父亲就已经把灶膛里的火烧得熊熊的,母亲在厨房里开始了闪转腾挪,择菜、切菜,下锅翻炒,动作麻利,有条不紊。让我感到惊奇的是,母亲下锅什么菜,需要什么火候,无需说,父亲都能会意。豆角得大火爆炒,迅速锁住水分,出锅才脆嫩;茄子吸油,先小火慢煎,把茄子“喂”得软烂,油汪汪的,香气直钻到鼻子里。就这样,母亲在灶上忙活,父亲在灶下添柴、撤火,炒菜的火候都能恰到好处。待灶停火熄,一家人围坐桌前,碗筷交错间,欢声笑语,其乐便也融融。“莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚”,满桌的饭菜虽然谈不上丰盛,但却盛满了幸福的味道。

⑥夏日的夜晚,我和弟弟妹妹们抱来新挖的红薯,洗净后一个一个轻轻地埋进灶灰里。待玩闹够了,几张小脸不约而同地凑近灶边,用火钳小心翼翼地扒开温热的灰烬,夹出烤得焦黑的红薯,迫不及待地剥开外皮。红薯的软糯香甜,烫得舌尖直打滚,却吃得眉眼弯弯。大人们也不阻拦,偶尔打趣几句,任由我们吃得满手黑灰,灶火的微光在眼眸里闪烁跳跃,灶边的情景便定格成了一幅幅童年无忧的画面。

⑦冬日,窗外寒风凛冽,室内灶火正旺。一家人搬来凳子,围坐在厨房的灶边取暖,灶间的微光照亮了脸庞,烘暖了手脚。母亲戴着老花镜,静静地纳着鞋底,不时地停下手来,与父亲共同盘算着来年的农事,再添几头猪和羊,还要选种几亩新粮;我们则抱着书本,贪恋这暖烘烘的地方。火星偶尔蹦出,引得家人一阵惊呼,随后又是满厨房的欢笑。这寒夜围灶的快乐,真是想想都甜啊!

⑧后来,老屋翻新,母亲买了一整套的现代化厨具,柴火灶落寞地隐退到了角落,灶台上落满了灰尘,灶膛里结满了蛛网。可我每次回去,总是忍不住靠近它,轻轻掸去灰尘,燃起一把火,煮一锅熟悉的味道,那烟火依旧呛鼻,那温度依旧滚烫,这烟火烫伤了我思乡的柔肠。

⑨柴火灶,它见证了我们全家人的日常生活,见证了我们一代又一代人的成长。柴火灶里的时光,永远不会落幕,它在静静地等着已然长大的我们,重温那抹往昔的幸福,获得继续前行的滋养。

(选自《乡土中国》,有删改)

19.下列关于文章内容的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.全文以时间为序,完整再现了柴火灶边的生活场景,脉络清晰。

B.开头引用诗句既点明主旨,又暗示柴火灶与清欢生活的关联,奠定全文情感基调。

C.第⑤段通过写豆角与茄子的烹饪火候,体现出父母生活的智慧和劳动中形成的深厚默契。

D.文末“柴火灶落寞地隐退到了角落”,用拟人手法暗示传统生活方式已被人们遗忘。

20.结合语境,从描写角度赏析第⑥段画线句。

红薯的软糯香甜,烫得舌尖直打滚,却吃得眉眼弯弯。

21.文章第⑧段中,作者描写了现代化厨具取代柴火灶后“灶台上落满了灰尘,灶膛里结满了蛛网”的场景。请结合全文内容,谈谈你的理解。

22.题目《柴火灶里日月长》意蕴丰富,第⑨段也提到“柴火灶里的时光,永远不会落幕”,请结合文章内容谈谈你对题目的理解。

七、作文

23.按要求作文

树木在森林中相依偎而生长,星辰在银河中因辉映而璀璨。一滴水汇入大海便能永不干涸;一个肩膀与亿万肩膀同在,就能筑起坚不可摧的长城。

对此,你有怎样的思考?请根据自己的体验和感悟,写一篇作文。

要求:①题目自拟,文体自选;②不得抄袭;③不得透露个人信息;④不少于600字。

山东省济南市东南片区2024-2025学年八年级下学期期末语文试题参考答案

1.B 2.A 3.B 4. 示例:它让我们冲破地域的限制 与异域的风情相拥 它让我们突破认知的局限 与未知的世界握手。 5.示例:爸爸,我们学校“读万卷书,行万里路”主题活动启动仪式明天下午两点在学校报告厅举行,邀请家长参加,您有时间吗?

6.D 7.C 8.B 9.BD 10.(1)把枝干摧折、使梅花呈病态作为职业来谋求钱财。

(2)有的人把文人画士这隐藏在心中的特别嗜好明白地告诉卖梅的人。 11.“千里马”象征被埋没的人才,批判统治者不识人才、摧残人才;“病梅”象征被束缚的人性,揭露社会以扭曲标准压抑个性的现象。

12.C 13.清明时节,芳原绿野、乱红柳巷、令人沉醉,“不妨游衍”体现了作者对春日美景的喜爱和留恋。“只恐风花一片飞”,只是怕风吹花落,一片片飞散了。诗人深知美景难以长久,美好事物总是转瞬即逝,“莫忘归”表达了作者提醒莫因流连而误归途,也表达对春光易逝的感慨、对时光匆匆的怅惘。

14. 抟扶摇而上者九万里 窈窕淑女 最爱湖东行不足 绿杨阴里白沙堤 拣尽寒枝不肯栖 寂寞沙洲冷 安得广厦千万间 大庇天下寒士俱欢颜

15.(1) 《〈周易〉第二》 《诸子第十》 《〈说文解字〉第一》

(2)示例:大堰河是一位贫苦的农村妇女,身份低微,是典型的小人物。她一生辛勤劳作,生活困苦。然而,她对作为地主家孩子的艾青,却倾注了母亲般无私的爱。她用自己粗糙的双手,为艾青洗衣做饭、缝补衣服,给予他温暖和关怀。大堰河的善良、慈爱、勤劳,以及她对生活的坚韧态度,彰显了底层劳动人民身上伟大的人性光辉,诠释了小人物的大精神。

16.C 17.D 18.①利用现代科技手段,如短视频、游戏、电影等,对传统文化进行创新性展示与传播。

②在现代艺术表演、影视创作等领域巧妙融入传统文化元素,实现传统与现代的有机结合。

③加强国家层面的文化自信与国际化战略,推动传统文化走向世界舞台。

④挖掘传统文化中具有普遍情感价值和思想内涵的内容,使其能够跨越文化与语言的藩篱,引发广泛共鸣。

19.D 20.示例一:运用动作描写,“舌尖直打滚”描绘出因红薯太烫,舌头在口腔中躲闪的有趣动作,突出我和弟弟妹妹们迫不及待品尝的心情,表达了作者对童年生活的怀念。

示例二:运用神态描写,“吃得眉眼弯弯”刻画了满足、愉悦的心情,表现了孩子们吃红薯时的喜爱和陶醉,表达作者对童年生活的怀念。 21.运用对比,前文描写父母默契配合做饭、全家围灶取暖等场景,展现柴火灶串联起的家庭温情;而现代化厨具带来的便利反而使灶台荒废,最终揭示出“柴火灶”不仅是炊具,更是亲情纽带和文化符号的深层主题。通过冷清的现状与温馨回忆的强烈反差,凸显了作者对柴火灶承载的亲情时光的深切怀念。引发对如何守护传统文化载体的思考。 22.题目一语双关,表层指柴火灶伴随的漫长岁月,深层喻指对往昔美好岁月(传统生活方式)的深切怀念;“不会落幕”强调柴火灶虽已退隐,但其中蕴含的亲情温暖、生活智慧永存;结尾点明柴火灶作为精神家园的意义,呼吁在现代化进程中守护文化根脉。文题呼应,使文章结构完整。

23.例文:

共筑纸桥

美术课上,老师突然宣布要开展“纸桥承重”比赛,要求每组用十张A4纸搭一座能承受五本书的桥。我和同桌小宇、后排的玲玲分到一组,三人面面相觑——纸薄如蝉翼,怎能撑起沉甸甸的书本?

起初我们各执己见。小宇捏着纸卷成细筒,说要做“桥墩”;玲玲把纸折成波浪形,说这是“桥面”;我则固执地将纸反复对折,觉得厚实才稳妥。结果第一次试验,纸桥像被踩扁的蝴蝶,刚放上两本书就塌了。教室里的笑声像小石子,砸得我们脸颊发烫。

“不如看看别人怎么做?”玲玲突然指着隔壁组。他们正围在一起,有人剪纸条,有人粘接口,纸桥的骨架渐渐成形。我们三个低下头,小宇的铅笔在纸上戳出个小洞,玲玲的手指绞着衣角。“要不,我们也分工试试?”我终于开口。

像解开了打结的绳子,思路突然顺畅起来。小宇手巧,负责将纸卷成粗细不同的纸筒,他说粗的当桥墩,细的当横梁,像树林里的树干互相支撑;玲玲擅长计算,在草稿纸上画满尺寸,说桥面的波浪弧度要像拱桥一样恰到好处;我力气大,负责用胶带固定接口,指尖被粘得发黏也顾不上擦。纸筒不够时,我们拆开重做,胶带用完了就向同学借,折皱的纸被重新抚平,像我们重新鼓起的勇气。

比赛那天,我们的纸桥静静趴在桌上,纸筒排列得像一队整齐的士兵,波浪形的桥面泛着淡淡的光泽。当五本书稳稳摞在上面,桥身只是轻轻颤了颤,没有丝毫变形时,我们三个突然抱在一起。窗外的阳光斜斜照进来,把我们的影子和纸桥的影子叠在一起,像一座小小的城堡。

原来,十张纸的力量有限,但当它们被智慧串联,就能撑起意想不到的重量。就像我们每个人,独自前行时或许单薄,但当肩膀靠在一起,就能搭起跨越困难的桥。

同课章节目录