13.3 第2课时 边角边 教学设计(表格式)冀教版数学八年级上册

文档属性

| 名称 | 13.3 第2课时 边角边 教学设计(表格式)冀教版数学八年级上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 131.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 冀教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-23 19:36:34 | ||

图片预览

文档简介

13.3 全等三角形的判定

第2课时 边角边

课题 边角边 授课类型 新授课

授课人

教学内容 课本P42—43

教学目标 1.掌握“边角边”基本事实的内容. 2.能初步应用“边角边"判定两个三角形全等. 3.使学生初步探索三角形全等的过程,体验操作、归纳得出数学结论的过程. 4.体会利用转化的数学思想和方法解决问题的过程.

教学重难点 重点:两边及其夹角证全等的基本事实,用“边角边”证明两个三角形全等. 难点:探索“边角边”判定方法.

教学准备 多媒体课件

教与学互动设计(教学过程) 设计意图

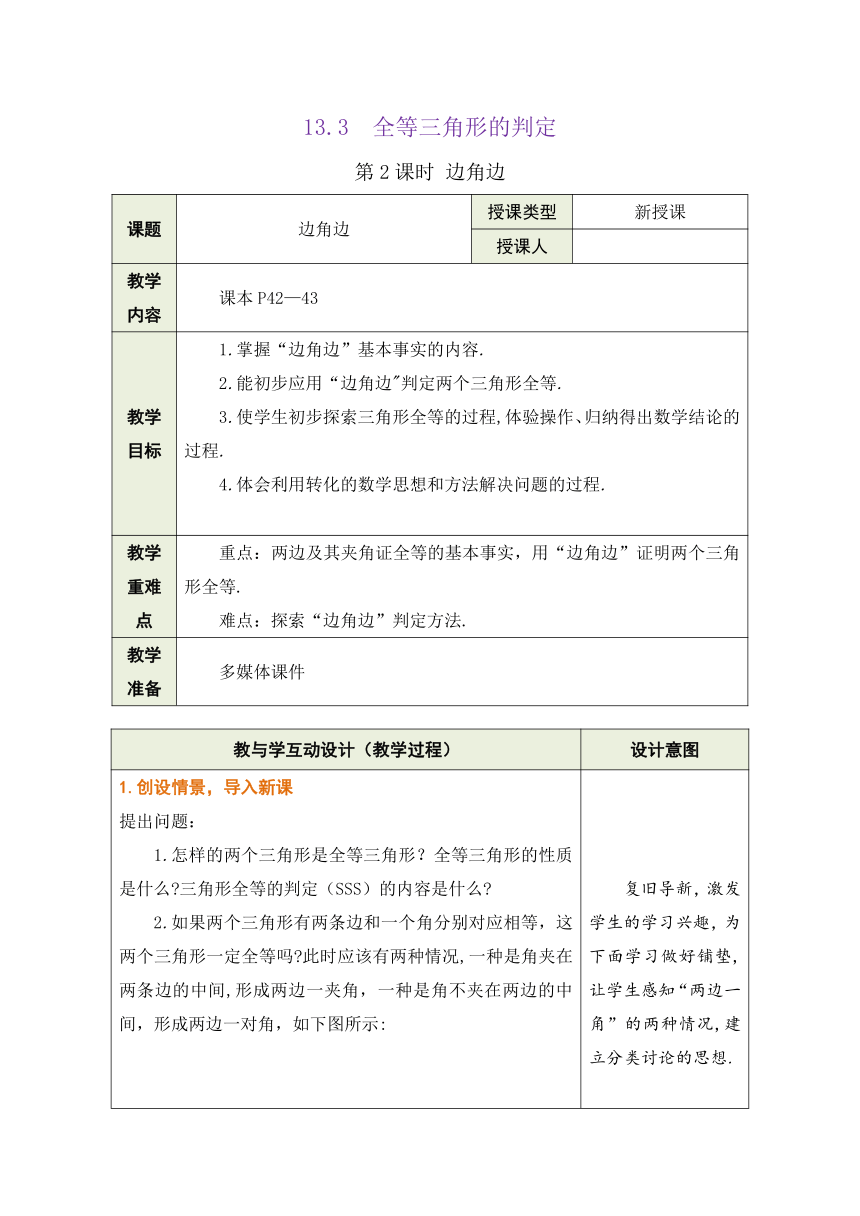

1.创设情景,导入新课 提出问题: 1.怎样的两个三角形是全等三角形?全等三角形的性质是什么 三角形全等的判定(SSS)的内容是什么 2.如果两个三角形有两条边和一个角分别对应相等,这两个三角形一定全等吗 此时应该有两种情况,一种是角夹在两条边的中间,形成两边一夹角,一种是角不夹在两边的中间,形成两边一对角,如下图所示: 复旧导新,激发学生的学习兴趣,为下面学习做好铺垫,让学生感知“两边一角”的两种情况,建立分类讨论的思想.

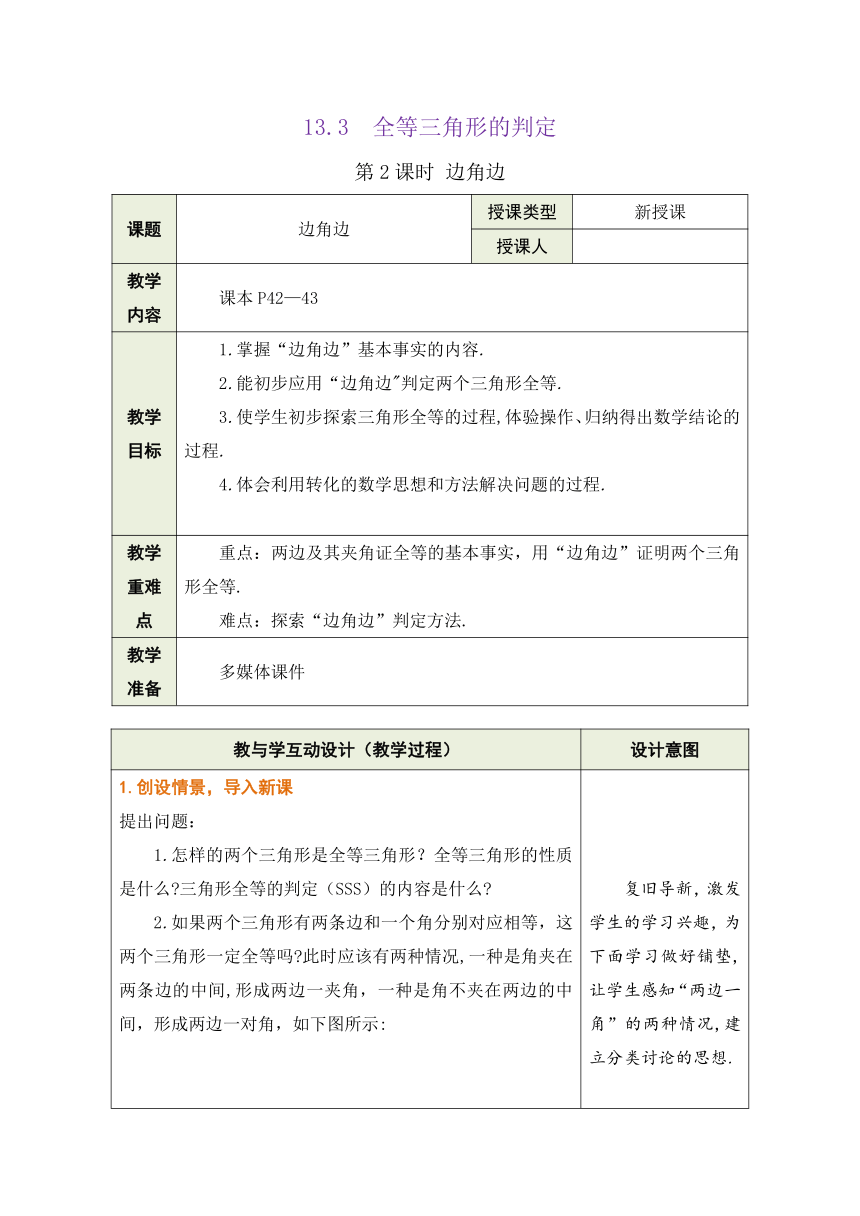

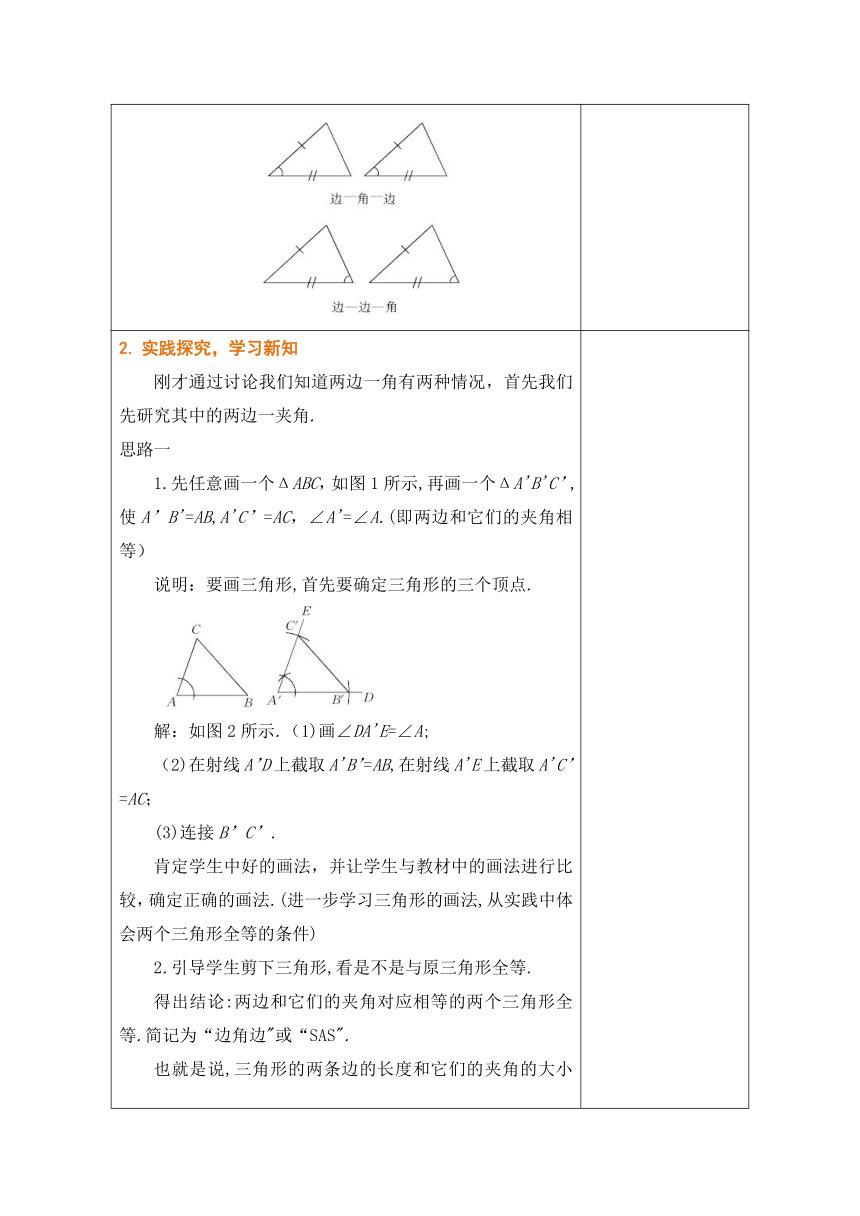

实践探究,学习新知 刚才通过讨论我们知道两边一角有两种情况,首先我们先研究其中的两边一夹角. 思路一 1.先任意画一个ΔABC,如图1所示,再画一个ΔA'B'C’,使A’B'=AB,A'C’=AC,∠A'=∠A.(即两边和它们的夹角相等) 说明:要画三角形,首先要确定三角形的三个顶点. 解:如图2所示.(1)画∠DA'E=∠A; (2)在射线A’D上截取A'B’=AB,在射线A'E上截取A'C’=AC; (3)连接B’C’. 肯定学生中好的画法,并让学生与教材中的画法进行比较,确定正确的画法.(进一步学习三角形的画法,从实践中体会两个三角形全等的条件) 2.引导学生剪下三角形,看是不是与原三角形全等. 得出结论:两边和它们的夹角对应相等的两个三角形全等.简记为“边角边"或“SAS". 也就是说,三角形的两条边的长度和它们的夹角的大小确定了,这个三角形的形状、大小就确定了. 用符号语言表述为: 在ΔABC与ΔA’B'C'中, ∴ΔABC≌ΔA’B’C'(SAS). “SAS"中的“A”必须是两个“S"所夹的角. 3.问题:如果把“两边及其夹角分别相等”改为“两边及其中一边的对角相等”,那么这两个三角形还全等吗 根据学生的讨论,教师应该及时点拨,必要时可以画反例图形. 通过反例证明:已知两边及其中一边的对角分别相等的两个三角形全等不一定成立.(让学生了解推翻一个结论可以通过举反例) 1.引导学生画一个三角形,使它的两条边分别是1.5 cm,2.5 cm,并且使长为1.5 cm的这条边所对的角是30°.(小组交流后比较画出的图形是否全等,小组内选代表发言) 【实验】 如图所示,把一长一短的两根木棍的一端固定在一起,摆出ΔABC,固定住长木棍,转动短木棍,得到ΔABD.这个试验说明了什么? 教师让学生观察运动过程,并加以分析.指出:两个三角形的两条边和其中一条边的对角分别相等时,这两个三角形不一定全等. 2.画一个ΔABC,使AB=3 cm,BC=4 cm,∠B=60°.比较小组内成员所画的三角形是否全等. 出示教材第41页“一起探究”和观察与思考. (让学生动手操作,提高学生的动手能力和小组合作学习的能力,从而让学生发现“边角边"定理) 【提出问题】 通过刚才的操作,你能得出什么结论 学生交流后得出基本事实:即“如果两个三角形的两边和它们的夹角对应相等,那么这两个三角形全等". 简记为“边角边"或“SAS”. 出示教材第42页“大家谈谈”,说明全等三角形的性质在生活中的广泛应用.在判定两个三角形全等时,经常要用到对顶角、公共角或公共边. 活动二:例题讲解 [过渡语] 根据“SAS”我们可以判定两个三角形全等,在判定的时候要先确定相等的两组边和这两条边所夹的角. 【教材例题】已知:如图所示,AD∥BC,AD=CB.求证:ΔADC≌ΔCBA. 〔解析〕 根据两直线平行,内错角相等得到∠1=∠2.再根据“SAS"进行判定,注意AC是两个三角形的公共边. (学生写出推理过程,教师找一名学生到黑板板演,然后教师讲评) 用实验的方式探讨满足两边和其中一边的对角分别相等,能否保证两个三角形全等的问题,让学生直观的发现结论,也让学生体会到要判定一个命题是假命题,只要举出一个反例. 通过例题使学生掌握用“边角边”判定两个三角形全等的方法.

3.学以致用,应用新知 【例1】如图,有一池塘,要测池塘两端A,B的距离,可先在平地上取一个点C,从点C不经过池塘可以直接到达点A和B.连接AC 并延长到点D,使CD=CA.连接BC并延长到点 E,使CE=CB.连接DE,那么量出的长就是A,B的距离.为什么? 证明:在△ABC 和△DEC 中, ∴△ABC ≌△DEC(SAS),∴AB =DE . 通过例题帮助学生巩固、应用新知,熟悉本课重点,利用“SAS”证明两个三角形全等,进而求边求角,是学生体会证明线段相等或角相等时,通常通过证明他们是全等三角形的对应边或对应角来解决.

4.随堂训练,巩固新知 1.如图,AA′,BB′表示两根长度相同的木条,若O是AA′,BB′的中点,经测量AB=9 cm,则容器的内径A′B′为( ) A.8 cm B.9 cm C.10 cm D.11 cm 答案:B 2.如图,点E,F在AC上,AD//BC,AD=CB,AE=CF. 求证:△AFD≌△CEB. 证明:∵AD//BC,∴ ∠A=∠C, ∵AE=CF,∴AE+EF=CF+EF,即AF=CE. 在△AFD和△CEB中, ∴△AFD≌△CEB(SAS). 3.如图所示,如果AB=AC, ,根据“SAS”,即可判定ΔABD≌ΔACE. 答案:AD=AE 解析:AB=AC,∠A为两三角形的公共角,又AD=AE,∴ΔABD≌ΔACE(SAS). 4.完成下面的证明过程: 如图所示,已知AD∥BC,A,E,F,C在一条直线上,AD=CB,AE=CF. 求证:∠D=∠B. 证明:∵AD∥BC, ∴∠A=∠ (两直线平行, 相等). ∵AE=CF, ∴AF= . 在ΔAFD和ΔCEB中, ∴ΔAFD≌ΔCEB(SAS), ∴ = . 答案:C 内错角 CE ∠D ∠B 通过随堂练习,进一步巩固课堂所学内容,检测学习效果.

5.课堂小结,自我完善 两边及其夹角对应相等的两个三角形全等,简记为“边角边”或“SAS”. 注意:三角形全等的基本事实“SAS”中的相等的角必须是夹角,否则这两个三角形不一定全等,即有两边和其中一边的对角对应相等的两个三角形不一定全等. 通过小结,帮助学生梳理本节课所学内容,强化记忆,课后练习巩固,让所学知识得以运用.

6.布置作业 1.课本P43练习T1,T2; 2.课本P43-P44习题A组T1,T2,T3. 课后练习巩固,让所学知识得以运用,提高解题能力和做题效率.

板书设计 13.2 第2课时 边角边 活动一:“边角边”基本事实的探究 两边和它们的夹角对应相等的两个三角形全等(可以简写成“边角边"或“SAS”) 活动二:例题讲解 例1 提纲掣领,重点突出.

教后反思 1.这节课是三角形全等判定的第二节新课,目的是让学生掌握运用“边角边”判定两个三角形全等的方法,经历探索“已知两边及一角"对应相等的三角形全等条件的过程,体会如何探索研究问题,培养学生合作精神,通过画图、比较、验证,培养学生注重观察、善于思考、不断总结的良好思维习惯,本节教学比较成功的地方有以下几点:(1)目标明确,重点突出;(2)方法得当,充分调动了学生学习的积极性;(3)关注每一位学生,知识落实好;(4)体现了新课程的理念.从学生角度来说:(1)学生自己动手操作,由感性认识上升到理性认识,训练了思维能力;(2)在课堂上能合作交流,不止学习了知识,情感也得到了释放和发展;(3)对三角形全等的判定(SAS)掌握得较好. 2.学生作图的过程不够规范,有的学生作图不够认真,导致在观察比较的时候产生偏差. 反思,更进一步提升.

第2课时 边角边

课题 边角边 授课类型 新授课

授课人

教学内容 课本P42—43

教学目标 1.掌握“边角边”基本事实的内容. 2.能初步应用“边角边"判定两个三角形全等. 3.使学生初步探索三角形全等的过程,体验操作、归纳得出数学结论的过程. 4.体会利用转化的数学思想和方法解决问题的过程.

教学重难点 重点:两边及其夹角证全等的基本事实,用“边角边”证明两个三角形全等. 难点:探索“边角边”判定方法.

教学准备 多媒体课件

教与学互动设计(教学过程) 设计意图

1.创设情景,导入新课 提出问题: 1.怎样的两个三角形是全等三角形?全等三角形的性质是什么 三角形全等的判定(SSS)的内容是什么 2.如果两个三角形有两条边和一个角分别对应相等,这两个三角形一定全等吗 此时应该有两种情况,一种是角夹在两条边的中间,形成两边一夹角,一种是角不夹在两边的中间,形成两边一对角,如下图所示: 复旧导新,激发学生的学习兴趣,为下面学习做好铺垫,让学生感知“两边一角”的两种情况,建立分类讨论的思想.

实践探究,学习新知 刚才通过讨论我们知道两边一角有两种情况,首先我们先研究其中的两边一夹角. 思路一 1.先任意画一个ΔABC,如图1所示,再画一个ΔA'B'C’,使A’B'=AB,A'C’=AC,∠A'=∠A.(即两边和它们的夹角相等) 说明:要画三角形,首先要确定三角形的三个顶点. 解:如图2所示.(1)画∠DA'E=∠A; (2)在射线A’D上截取A'B’=AB,在射线A'E上截取A'C’=AC; (3)连接B’C’. 肯定学生中好的画法,并让学生与教材中的画法进行比较,确定正确的画法.(进一步学习三角形的画法,从实践中体会两个三角形全等的条件) 2.引导学生剪下三角形,看是不是与原三角形全等. 得出结论:两边和它们的夹角对应相等的两个三角形全等.简记为“边角边"或“SAS". 也就是说,三角形的两条边的长度和它们的夹角的大小确定了,这个三角形的形状、大小就确定了. 用符号语言表述为: 在ΔABC与ΔA’B'C'中, ∴ΔABC≌ΔA’B’C'(SAS). “SAS"中的“A”必须是两个“S"所夹的角. 3.问题:如果把“两边及其夹角分别相等”改为“两边及其中一边的对角相等”,那么这两个三角形还全等吗 根据学生的讨论,教师应该及时点拨,必要时可以画反例图形. 通过反例证明:已知两边及其中一边的对角分别相等的两个三角形全等不一定成立.(让学生了解推翻一个结论可以通过举反例) 1.引导学生画一个三角形,使它的两条边分别是1.5 cm,2.5 cm,并且使长为1.5 cm的这条边所对的角是30°.(小组交流后比较画出的图形是否全等,小组内选代表发言) 【实验】 如图所示,把一长一短的两根木棍的一端固定在一起,摆出ΔABC,固定住长木棍,转动短木棍,得到ΔABD.这个试验说明了什么? 教师让学生观察运动过程,并加以分析.指出:两个三角形的两条边和其中一条边的对角分别相等时,这两个三角形不一定全等. 2.画一个ΔABC,使AB=3 cm,BC=4 cm,∠B=60°.比较小组内成员所画的三角形是否全等. 出示教材第41页“一起探究”和观察与思考. (让学生动手操作,提高学生的动手能力和小组合作学习的能力,从而让学生发现“边角边"定理) 【提出问题】 通过刚才的操作,你能得出什么结论 学生交流后得出基本事实:即“如果两个三角形的两边和它们的夹角对应相等,那么这两个三角形全等". 简记为“边角边"或“SAS”. 出示教材第42页“大家谈谈”,说明全等三角形的性质在生活中的广泛应用.在判定两个三角形全等时,经常要用到对顶角、公共角或公共边. 活动二:例题讲解 [过渡语] 根据“SAS”我们可以判定两个三角形全等,在判定的时候要先确定相等的两组边和这两条边所夹的角. 【教材例题】已知:如图所示,AD∥BC,AD=CB.求证:ΔADC≌ΔCBA. 〔解析〕 根据两直线平行,内错角相等得到∠1=∠2.再根据“SAS"进行判定,注意AC是两个三角形的公共边. (学生写出推理过程,教师找一名学生到黑板板演,然后教师讲评) 用实验的方式探讨满足两边和其中一边的对角分别相等,能否保证两个三角形全等的问题,让学生直观的发现结论,也让学生体会到要判定一个命题是假命题,只要举出一个反例. 通过例题使学生掌握用“边角边”判定两个三角形全等的方法.

3.学以致用,应用新知 【例1】如图,有一池塘,要测池塘两端A,B的距离,可先在平地上取一个点C,从点C不经过池塘可以直接到达点A和B.连接AC 并延长到点D,使CD=CA.连接BC并延长到点 E,使CE=CB.连接DE,那么量出的长就是A,B的距离.为什么? 证明:在△ABC 和△DEC 中, ∴△ABC ≌△DEC(SAS),∴AB =DE . 通过例题帮助学生巩固、应用新知,熟悉本课重点,利用“SAS”证明两个三角形全等,进而求边求角,是学生体会证明线段相等或角相等时,通常通过证明他们是全等三角形的对应边或对应角来解决.

4.随堂训练,巩固新知 1.如图,AA′,BB′表示两根长度相同的木条,若O是AA′,BB′的中点,经测量AB=9 cm,则容器的内径A′B′为( ) A.8 cm B.9 cm C.10 cm D.11 cm 答案:B 2.如图,点E,F在AC上,AD//BC,AD=CB,AE=CF. 求证:△AFD≌△CEB. 证明:∵AD//BC,∴ ∠A=∠C, ∵AE=CF,∴AE+EF=CF+EF,即AF=CE. 在△AFD和△CEB中, ∴△AFD≌△CEB(SAS). 3.如图所示,如果AB=AC, ,根据“SAS”,即可判定ΔABD≌ΔACE. 答案:AD=AE 解析:AB=AC,∠A为两三角形的公共角,又AD=AE,∴ΔABD≌ΔACE(SAS). 4.完成下面的证明过程: 如图所示,已知AD∥BC,A,E,F,C在一条直线上,AD=CB,AE=CF. 求证:∠D=∠B. 证明:∵AD∥BC, ∴∠A=∠ (两直线平行, 相等). ∵AE=CF, ∴AF= . 在ΔAFD和ΔCEB中, ∴ΔAFD≌ΔCEB(SAS), ∴ = . 答案:C 内错角 CE ∠D ∠B 通过随堂练习,进一步巩固课堂所学内容,检测学习效果.

5.课堂小结,自我完善 两边及其夹角对应相等的两个三角形全等,简记为“边角边”或“SAS”. 注意:三角形全等的基本事实“SAS”中的相等的角必须是夹角,否则这两个三角形不一定全等,即有两边和其中一边的对角对应相等的两个三角形不一定全等. 通过小结,帮助学生梳理本节课所学内容,强化记忆,课后练习巩固,让所学知识得以运用.

6.布置作业 1.课本P43练习T1,T2; 2.课本P43-P44习题A组T1,T2,T3. 课后练习巩固,让所学知识得以运用,提高解题能力和做题效率.

板书设计 13.2 第2课时 边角边 活动一:“边角边”基本事实的探究 两边和它们的夹角对应相等的两个三角形全等(可以简写成“边角边"或“SAS”) 活动二:例题讲解 例1 提纲掣领,重点突出.

教后反思 1.这节课是三角形全等判定的第二节新课,目的是让学生掌握运用“边角边”判定两个三角形全等的方法,经历探索“已知两边及一角"对应相等的三角形全等条件的过程,体会如何探索研究问题,培养学生合作精神,通过画图、比较、验证,培养学生注重观察、善于思考、不断总结的良好思维习惯,本节教学比较成功的地方有以下几点:(1)目标明确,重点突出;(2)方法得当,充分调动了学生学习的积极性;(3)关注每一位学生,知识落实好;(4)体现了新课程的理念.从学生角度来说:(1)学生自己动手操作,由感性认识上升到理性认识,训练了思维能力;(2)在课堂上能合作交流,不止学习了知识,情感也得到了释放和发展;(3)对三角形全等的判定(SAS)掌握得较好. 2.学生作图的过程不够规范,有的学生作图不够认真,导致在观察比较的时候产生偏差. 反思,更进一步提升.

同课章节目录

- 第十二章 分式和分式方程

- 12.1 分式

- 12.2 分式的乘除

- 12.3 分式的加减

- 12.4 分式方程

- 12.5 分式方程的应用

- 第十三章 全等三角形

- 13.1 命题与证明

- 13.2 全等图形

- 13.3 全等三角形的判定

- 13.4 三角形的尺规作图

- 第十四章 实数

- 14.1 平方根

- 14.2 立方根

- 14.3 实数

- 14.4 近似数

- 14.5 用计算器求平方根与立方根

- 第十五章 二次根式

- 15.1 二次根式

- 15.2 二次根式的乘除

- 15.3 二次根式的加减

- 15.4 二次根式的混合

- 第十六章 轴对称和中心对称

- 16.1 轴对称

- 16.2 线段的垂直平分

- 16.3 角的平分线

- 16.4 中心对称图形

- 16.5 利用图形的平移、旋转和轴对称设计图案

- 第十七章 特殊三角形

- 17.1 等腰三角形

- 17.2 直角三角形

- 17.3 勾股定理

- 17.4 直角三角形全等的判定

- 17.5 反证法