13.3 第3课时 角边角和角角边 教学设计(表格式)冀教版数学八年级上册

文档属性

| 名称 | 13.3 第3课时 角边角和角角边 教学设计(表格式)冀教版数学八年级上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 118.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 冀教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

13.3 全等三角形的判定

第3课时 角边角和角角边

课题 角边角和角角边 授课类型 新授课

授课人

教学内容 课本P44—48

教学目标 1.掌握“角边角”及“角角边”的内容. 2.能初步应用“角边角”及“角角边”判定两个三角形全等. 3.使学生经历探索三角形全等的过程,体验用操作、归纳得出数学结论的过程.

教学重难点 重点:用三角形全等的判定方法“角边角”和“角角边”证明两个三角形全等. 难点:探索“角边角”和“角角边”判定方法.

教学准备 多媒体课件

教与学互动设计(教学过程) 设计意图

1.创设情景,导入新课 导入: 教师讲解:前面,我们已经知道,当两个三角形的两条边及其夹角分别对应相等时,两个三角形一定全等,而当两个三角形的两条边及其中一边的对角分别对应相等时,两个三角形不一定全等. 这节课,我们将讨论以下情况:如图所示,一种情况是已知两个角及这两角的夹边;另一种情况是已知两个角及其中一角的对边. 借助上节课的内容引入本节新课,体现课程的连贯性,同时帮助同学们复习上节课内容.

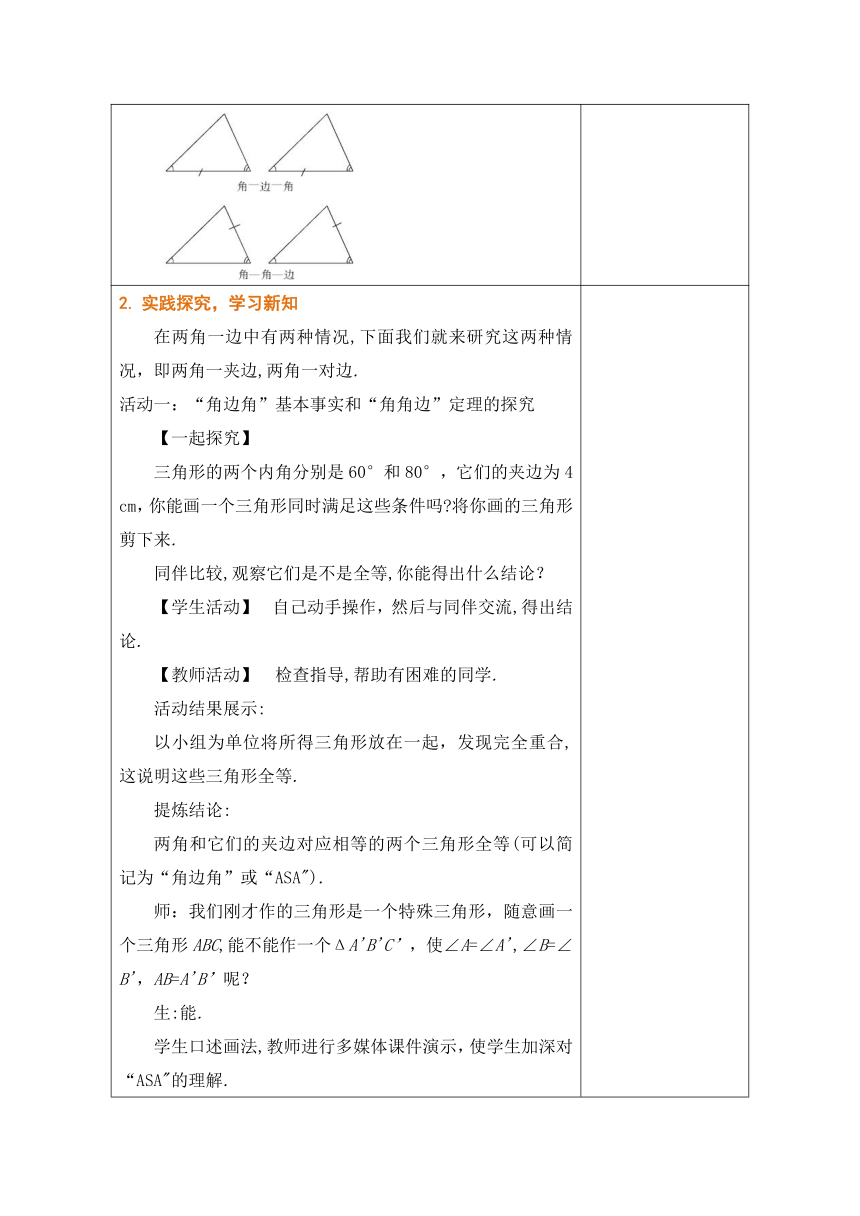

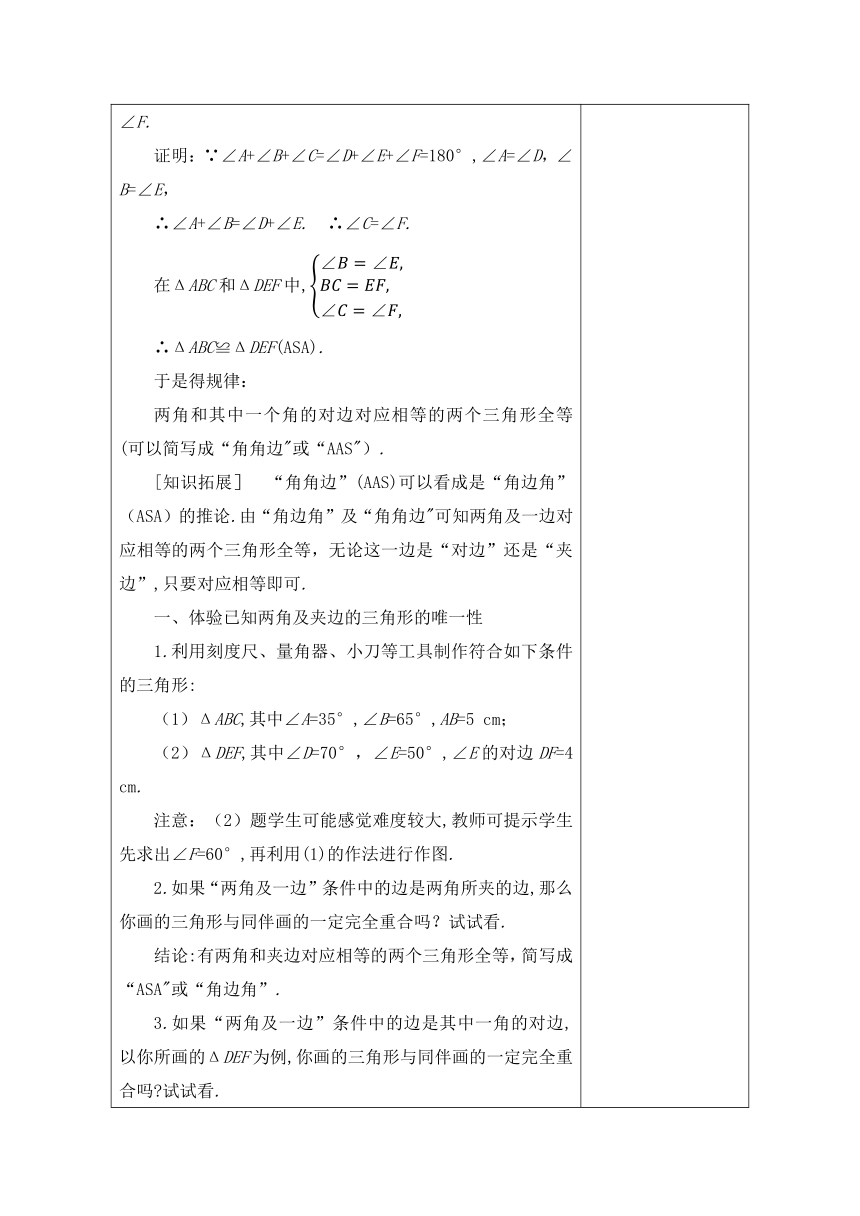

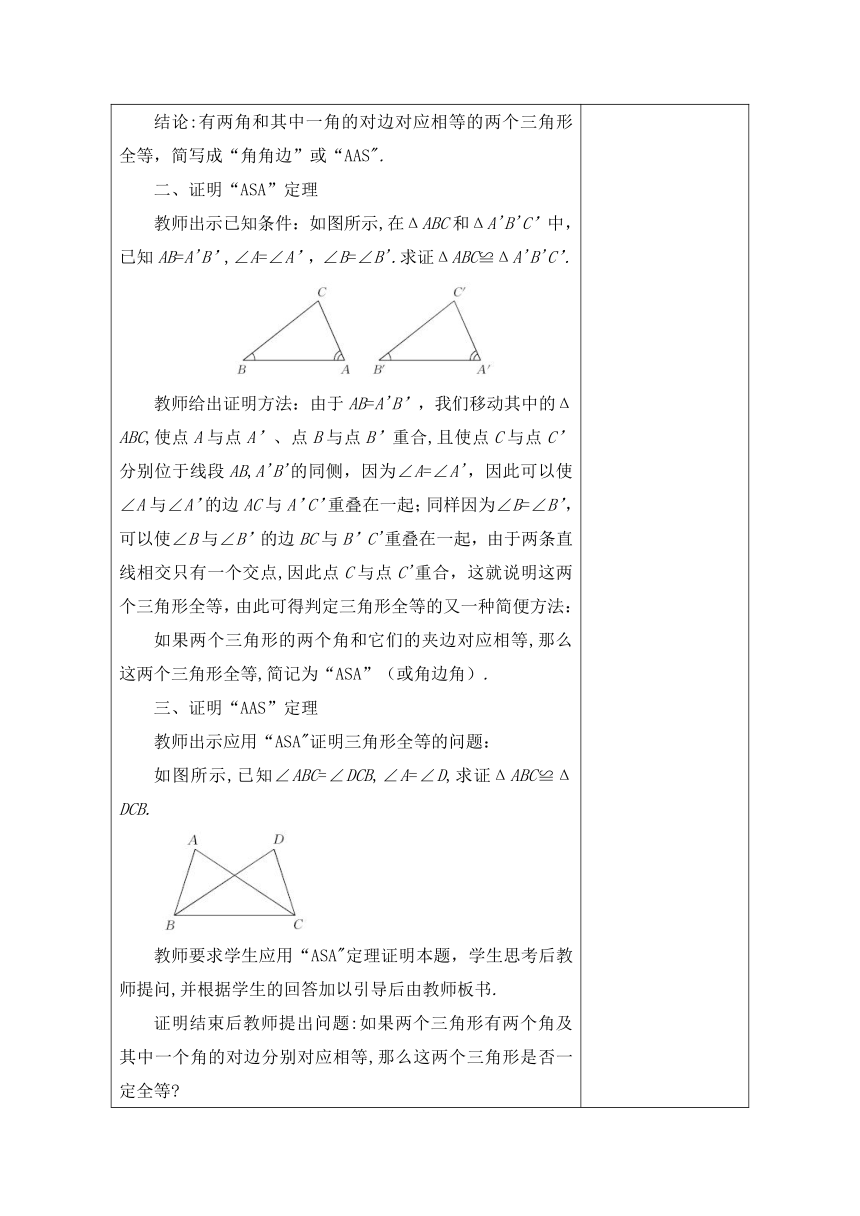

实践探究,学习新知 在两角一边中有两种情况,下面我们就来研究这两种情况,即两角一夹边,两角一对边. 活动一:“角边角”基本事实和“角角边”定理的探究 【一起探究】 三角形的两个内角分别是60°和80°,它们的夹边为4 cm,你能画一个三角形同时满足这些条件吗 将你画的三角形剪下来. 同伴比较,观察它们是不是全等,你能得出什么结论? 【学生活动】 自己动手操作,然后与同伴交流,得出结论. 【教师活动】 检查指导,帮助有困难的同学. 活动结果展示: 以小组为单位将所得三角形放在一起,发现完全重合,这说明这些三角形全等. 提炼结论: 两角和它们的夹边对应相等的两个三角形全等(可以简记为“角边角”或“ASA"). 师:我们刚才作的三角形是一个特殊三角形,随意画一个三角形ABC,能不能作一个ΔA'B'C’,使∠A=∠A',∠B=∠B',AB=A'B’呢? 生:能. 学生口述画法,教师进行多媒体课件演示,使学生加深对“ASA"的理解. 生:(1)先用量角器量出∠A与∠B的度数,再用直尺量出AB边的长; (2)画线段A’B',使A'B'=AB; (3)分别以A',B'为顶点,A'B'为一边在同侧作∠DA’B’,∠EB'A’,使∠DA'B’=∠CAB,∠EB'A'=∠CBA; (4)射线A’D与B’E交于一点,记为C',即可得到ΔA’B'C'. 将ΔA'B'C’与ΔABC放到一起,发现两三角形全等. 教师出示图形: 于是我们发现规律: 两角和它们的夹边对应相等的两三角形全等(可以简写成“角边角”或“ASA”). 这又是一个判定两个三角形全等的方法. 【知识拓展】 “ASA”中的“S"必须是两个“A”所夹的边.书写格式: 在ΔABC和ΔA’B'C’中, 所以ΔABC≌ΔA'B’C’. 【教师活动】 如图所示,在ΔABC和ΔDEF中,∠A= ∠D,∠B=∠E,BC=EF,ΔABC与ΔDEF全等吗?能利用角边角条件证明你的结论吗? 〔解析〕 如果能证明∠C=∠F,就可以利用“角边角”证明ΔABC和ΔDEF全等,由三角形内角和定理可以证明∠C=∠F. 证明:∵∠A+∠B+∠C=∠D+∠E+∠F=180°,∠A=∠D,∠B=∠E, ∴∠A+∠B=∠D+∠E. ∴∠C=∠F. 在ΔABC和ΔDEF中, ∴ΔABC≌ΔDEF(ASA). 于是得规律: 两角和其中一个角的对边对应相等的两个三角形全等(可以简写成“角角边"或“AAS"). [知识拓展] “角角边”(AAS)可以看成是“角边角”(ASA)的推论.由“角边角”及“角角边"可知两角及一边对应相等的两个三角形全等,无论这一边是“对边”还是“夹边”,只要对应相等即可. 一、体验已知两角及夹边的三角形的唯一性 1.利用刻度尺、量角器、小刀等工具制作符合如下条件的三角形: (1)ΔABC,其中∠A=35°,∠B=65°,AB=5 cm; (2)ΔDEF,其中∠D=70°,∠E=50°,∠E的对边DF=4 cm. 注意:(2)题学生可能感觉难度较大,教师可提示学生先求出∠F=60°,再利用(1)的作法进行作图. 2.如果“两角及一边”条件中的边是两角所夹的边,那么你画的三角形与同伴画的一定完全重合吗?试试看. 结论:有两角和夹边对应相等的两个三角形全等,简写成“ASA"或“角边角”. 3.如果“两角及一边”条件中的边是其中一角的对边,以你所画的ΔDEF为例,你画的三角形与同伴画的一定完全重合吗 试试看. 结论:有两角和其中一角的对边对应相等的两个三角形全等,简写成“角角边”或“AAS". 二、证明“ASA”定理 教师出示已知条件:如图所示,在ΔABC和ΔA'B'C’中,已知AB=A'B’,∠A=∠A’,∠B=∠B'.求证ΔABC≌ΔA'B'C’. 教师给出证明方法:由于AB=A'B’,我们移动其中的ΔABC,使点A与点A’、点B与点B’重合,且使点C与点C’分别位于线段AB,A'B'的同侧,因为∠A=∠A',因此可以使∠A与∠A’的边AC与A’C’重叠在一起;同样因为∠B=∠B’,可以使∠B与∠B’的边BC与B’C'重叠在一起,由于两条直线相交只有一个交点,因此点C与点C'重合,这就说明这两个三角形全等,由此可得判定三角形全等的又一种简便方法: 如果两个三角形的两个角和它们的夹边对应相等,那么这两个三角形全等,简记为“ASA”(或角边角). 三、证明“AAS”定理 教师出示应用“ASA"证明三角形全等的问题: 如图所示,已知∠ABC=∠DCB,∠A=∠D,求证ΔABC≌ΔDCB. 教师要求学生应用“ASA"定理证明本题,学生思考后教师提问,并根据学生的回答加以引导后由教师板书. 证明结束后教师提出问题:如果两个三角形有两个角及其中一个角的对边分别对应相等,那么这两个三角形是否一定全等 教师要求学生思考这个问题,并提醒学生利用三角形内角和为180°这一公理来考虑问题,一般学生都会得出正确结论,教师再加以总结:因为三角形的内角和为180°,所以有两个角对应相等,那么第三个角必对应相等,于是问题就由“角角边”转化为“角边角”,这样便可证得这两个三角形全等. 教师要求学生自己证明“AAS”定理:如果两个三角形的两角及其中一个角的对边对应相等,那么这两个三角形全等.简记为“AAS”(或角角边). 学生证明后,教师边讲解边板书. 教师提问:我们已经讨论了两个三角形有两边一角以及两角一边分别对应相等,这两个三角形能否全等的情况.我们很容易发现,如果两个三角形有三个角分别对应相等,那么这两个三角形未必全等,如图所示,这两个三角形三个角分别相等,它们并不全等,只是形状相同. 活动二:例题讲解 【教材例题】 已知:如图所示,AD=BE,∠A=∠FDE,BC∥EF.求证:ΔABC≌ΔDEF. [师生共析] 根据AD=BE,得到AB=DE;由两直线平行,得到同位角相等,然后利用“ASA”即可得到ΔABC≌ΔDEF. 证明:∵AD=BE(已知), ∴AB=DE(等式的性质). ∵BC∥EF(已知), ∴∠ABC=∠E(两直线平行,同位角相等). 在ΔABC和ΔDEF中, ∵ ∴ΔABC≌ΔDEF(ASA). 师:到目前为止,在三角形中已知三个条件探索两个三角形全等的问题已全部结束,请同学们把两个三角形全等的判定方法作一个小结.

3.学以致用,应用新知 【例1】如图,点D在AB上,点E在AC上,AB=AC,∠B=∠C. 求证:AD=AE. 证明:在△ACD和△ABE中, ∠A=∠A , AC=AB, ∠C=∠B, ∴△ACD≌△ABE(ASA). ∴AD=AE. 【例2】如图,BE=CD,∠1=∠2,则AB=AC吗?为什么? 证明:∵∠1=∠2,∴ ∠AEB=∠ADC. 在△AEB和△ADC中, ∠A=∠A, ∠AEB=∠ADC, BE=CD, ∴△AEB≌△ADC(AAS). ∴AB=AC. 通过例题帮助学生巩固、应用新知,熟悉本课重点,包括用“ASA”判定三角形全等和用“AAS”判定三角形全等.

4.随堂训练,巩固新知 1.下列各条件中,不能判定两个三角形必定全等的是 ( ) A.两边及其夹角对应相等 B.三边对应相等 C.两角及一角的对边对应相等 D.两边及一边的对角对应相等 答案:D 解析:A.符合“SAS”;B.符合“SSS”;C.符合“AAS”;D.符合“SSA”,所以不能够判定两三角形一定相等. 2.如图所示,ΔABC和ΔDEF中,AB=DE,∠B=∠DEF,添加下列一个条件无法证明ΔABC≌ΔDEF的是 ( ) A.AC∥DF B.∠A=∠D C.AC=DF D.∠ACB=∠F 答案:C 解析:∵AB=DE,∠B=∠DEF,∴添加AC∥DF,得出∠ACB=∠F,即可证明ΔABC≌ΔDEF,故A,D都正确;当添加∠A=∠D时,根据“ASA”,也可证明ΔABC≌ΔDEF,故B正确;但添加AC=DF时,没有“SSA”定理,所以不能证明ΔABC≌ΔDEF,故C不正确. 3.如图所示,在ΔABC中,AB=AC,∠ABC,∠ACB的平分线BD,CE相交于O点,且BD交AC于点D,CE交AB于点E.某同学分析图形后得出以下结论:①ΔBCD≌ΔCBE;②ΔBAD≌ΔBCD;③ΔBDA≌ΔCEA;④ΔBOE≌ΔCOD;⑤ΔACE≌ΔBCE.上述结论一定正确的是(提示:等腰三角形的两底角相等;在三角形中,两个相等的角所对的边相等) ( ) A.①②③ B.②③④ ①③⑤ D.①③④ 答案:D 解析:∵AB=AC,∴∠ABC=∠ACB. ∵BD平分∠ABC,CE平分∠ACB, ∴∠ABD=∠CBD=∠ACE=∠BCE. ∴①ΔBCD≌ΔCBE(ASA); ③ΔBDA≌ΔCEA(ASA); ④ΔBOE≌ΔCOD(AAS或ASA). 4.如图所示,下列各组条件,不能判定ΔABC≌ΔA'B'C’的一组的是 ( ) A.AC=A’C’,∠B=∠B',BC=B’C' B.A=∠A’,∠B=∠B',AC=A’C’ C.AB=A'B’,∠A=∠A',AC=A’C' D.AB=A'B’,AC=A’C',BC=B’C' 答案:A 解析:A.根据“SSA"不能证得ΔABC≌ΔA'B’C’,故本选项符合题意;B.根据“AAS”可以证得ΔABC≌ΔA'B'C';C.根据“SAS”可以证得ΔABC≌ΔA’B’C';D.根据“SSS”可以证得ΔABC≌ΔA'B’C’.故B,C,D不符合题意. 5.如图所示,AB∥CD,∠ACD的平分线CP交AB于点E,在线段CE上取一点F,连接AF.要使ΔACF≌ΔAEF,还需要添加一个什么条件 请你写出这个条件,并证明ΔACF≌ΔAEF.(只要给出一种情况即可,图中不再增加字母和线段) 解:答案不唯一,添加的条件可以是AF⊥CE. 证明如下: ∵CP平分∠ACD,∴∠ACP=∠PCD. ∵AB∥CD,∴∠AEC=∠PCD.∴∠ACE=∠AEC. ∵AF⊥CE,∴∠AFC=∠AFE=90°. 在ΔACF和ΔAEF中, ∴ΔACF≌ΔAEF(AAS). 通过随堂练习,进一步巩固课堂所学内容,检测学习效果.

5.课堂小结,自我完善 知识点一:“角边角”判定三角形全等 两角和它们的夹边分别相等的两个三角形全等,简写成“角边角”或“ASA”. 这是我们学习的第三个判定三角形全等的方法,这里的两角和夹边,是指同一个三角形的边和角,边是两个角的夹边. 知识点二:“角角边”判定三角形全等 两角和其中一个角的对边分别相等的两个三角形全等(简写成“角角边”或“AAS”). 该判定是通过“ASA”推导得出的,今后可以直接用“AAS”来判定两个三角形全等,它是“ASA”的一个推论. 通过小结,帮助学生梳理本节课所学内容,强化记忆,课后练习巩固,让所学知识得以运用.

6.布置作业 1.课本P46练习T1; 2.课本P47习题A组T1,T2.T3. 课后练习巩固,让所学知识得以运用,提高解题能力和做题效率.

板书设计 13.3 全等三角形的判定 第3课时 角边角和角角边 活动一:“边角边”基本事实的探究 两边和它们的夹角对应相等的两个三角形全等(可以简写成“边角边"或“SAS”) 活动二:例题讲解 例1 例2 提纲掣领,重点突出.

教后反思 本节课的教学教师分别对两角一边的两种情况(两角一夹边和两角一对边)的两个三角形是否全等进行讨论,通过学生的作图与操作,让学生自主探索、合作交流,让学生总结出“角边角”基本事实的内容,以加深学生对“角边角”的理解,然后通过对比“角边角”,证明归纳出“角角边”定理,通过对例题的讲解进一步巩固了学生对知识的理解和掌握,提高了学生对“角边角”和“角角边”的理解和应用能力.教师在课堂教学中尽量为学生提供“做中学”的空间,让学生进行小组合作学习,在“做"的过程中潜移默化地渗透分类讨论的数学思想方法,遵循“教是为了不教”的原则,让学生自得知识、自寻方法、自觅规律、自悟原理.在整个教学过程中,注重体现教师的导向作用和学生的主体地位,尽力引导学生成为知识的发现者.把教师的点拨和学生的操作探究、解决问题结合起来,为学生创设情境,不断激发学生的求知欲和学习兴趣,使学生克服学习中的被动情况,轻松愉快地掌握知识,受到教育. 反思,更进一步提升.

第3课时 角边角和角角边

课题 角边角和角角边 授课类型 新授课

授课人

教学内容 课本P44—48

教学目标 1.掌握“角边角”及“角角边”的内容. 2.能初步应用“角边角”及“角角边”判定两个三角形全等. 3.使学生经历探索三角形全等的过程,体验用操作、归纳得出数学结论的过程.

教学重难点 重点:用三角形全等的判定方法“角边角”和“角角边”证明两个三角形全等. 难点:探索“角边角”和“角角边”判定方法.

教学准备 多媒体课件

教与学互动设计(教学过程) 设计意图

1.创设情景,导入新课 导入: 教师讲解:前面,我们已经知道,当两个三角形的两条边及其夹角分别对应相等时,两个三角形一定全等,而当两个三角形的两条边及其中一边的对角分别对应相等时,两个三角形不一定全等. 这节课,我们将讨论以下情况:如图所示,一种情况是已知两个角及这两角的夹边;另一种情况是已知两个角及其中一角的对边. 借助上节课的内容引入本节新课,体现课程的连贯性,同时帮助同学们复习上节课内容.

实践探究,学习新知 在两角一边中有两种情况,下面我们就来研究这两种情况,即两角一夹边,两角一对边. 活动一:“角边角”基本事实和“角角边”定理的探究 【一起探究】 三角形的两个内角分别是60°和80°,它们的夹边为4 cm,你能画一个三角形同时满足这些条件吗 将你画的三角形剪下来. 同伴比较,观察它们是不是全等,你能得出什么结论? 【学生活动】 自己动手操作,然后与同伴交流,得出结论. 【教师活动】 检查指导,帮助有困难的同学. 活动结果展示: 以小组为单位将所得三角形放在一起,发现完全重合,这说明这些三角形全等. 提炼结论: 两角和它们的夹边对应相等的两个三角形全等(可以简记为“角边角”或“ASA"). 师:我们刚才作的三角形是一个特殊三角形,随意画一个三角形ABC,能不能作一个ΔA'B'C’,使∠A=∠A',∠B=∠B',AB=A'B’呢? 生:能. 学生口述画法,教师进行多媒体课件演示,使学生加深对“ASA"的理解. 生:(1)先用量角器量出∠A与∠B的度数,再用直尺量出AB边的长; (2)画线段A’B',使A'B'=AB; (3)分别以A',B'为顶点,A'B'为一边在同侧作∠DA’B’,∠EB'A’,使∠DA'B’=∠CAB,∠EB'A'=∠CBA; (4)射线A’D与B’E交于一点,记为C',即可得到ΔA’B'C'. 将ΔA'B'C’与ΔABC放到一起,发现两三角形全等. 教师出示图形: 于是我们发现规律: 两角和它们的夹边对应相等的两三角形全等(可以简写成“角边角”或“ASA”). 这又是一个判定两个三角形全等的方法. 【知识拓展】 “ASA”中的“S"必须是两个“A”所夹的边.书写格式: 在ΔABC和ΔA’B'C’中, 所以ΔABC≌ΔA'B’C’. 【教师活动】 如图所示,在ΔABC和ΔDEF中,∠A= ∠D,∠B=∠E,BC=EF,ΔABC与ΔDEF全等吗?能利用角边角条件证明你的结论吗? 〔解析〕 如果能证明∠C=∠F,就可以利用“角边角”证明ΔABC和ΔDEF全等,由三角形内角和定理可以证明∠C=∠F. 证明:∵∠A+∠B+∠C=∠D+∠E+∠F=180°,∠A=∠D,∠B=∠E, ∴∠A+∠B=∠D+∠E. ∴∠C=∠F. 在ΔABC和ΔDEF中, ∴ΔABC≌ΔDEF(ASA). 于是得规律: 两角和其中一个角的对边对应相等的两个三角形全等(可以简写成“角角边"或“AAS"). [知识拓展] “角角边”(AAS)可以看成是“角边角”(ASA)的推论.由“角边角”及“角角边"可知两角及一边对应相等的两个三角形全等,无论这一边是“对边”还是“夹边”,只要对应相等即可. 一、体验已知两角及夹边的三角形的唯一性 1.利用刻度尺、量角器、小刀等工具制作符合如下条件的三角形: (1)ΔABC,其中∠A=35°,∠B=65°,AB=5 cm; (2)ΔDEF,其中∠D=70°,∠E=50°,∠E的对边DF=4 cm. 注意:(2)题学生可能感觉难度较大,教师可提示学生先求出∠F=60°,再利用(1)的作法进行作图. 2.如果“两角及一边”条件中的边是两角所夹的边,那么你画的三角形与同伴画的一定完全重合吗?试试看. 结论:有两角和夹边对应相等的两个三角形全等,简写成“ASA"或“角边角”. 3.如果“两角及一边”条件中的边是其中一角的对边,以你所画的ΔDEF为例,你画的三角形与同伴画的一定完全重合吗 试试看. 结论:有两角和其中一角的对边对应相等的两个三角形全等,简写成“角角边”或“AAS". 二、证明“ASA”定理 教师出示已知条件:如图所示,在ΔABC和ΔA'B'C’中,已知AB=A'B’,∠A=∠A’,∠B=∠B'.求证ΔABC≌ΔA'B'C’. 教师给出证明方法:由于AB=A'B’,我们移动其中的ΔABC,使点A与点A’、点B与点B’重合,且使点C与点C’分别位于线段AB,A'B'的同侧,因为∠A=∠A',因此可以使∠A与∠A’的边AC与A’C’重叠在一起;同样因为∠B=∠B’,可以使∠B与∠B’的边BC与B’C'重叠在一起,由于两条直线相交只有一个交点,因此点C与点C'重合,这就说明这两个三角形全等,由此可得判定三角形全等的又一种简便方法: 如果两个三角形的两个角和它们的夹边对应相等,那么这两个三角形全等,简记为“ASA”(或角边角). 三、证明“AAS”定理 教师出示应用“ASA"证明三角形全等的问题: 如图所示,已知∠ABC=∠DCB,∠A=∠D,求证ΔABC≌ΔDCB. 教师要求学生应用“ASA"定理证明本题,学生思考后教师提问,并根据学生的回答加以引导后由教师板书. 证明结束后教师提出问题:如果两个三角形有两个角及其中一个角的对边分别对应相等,那么这两个三角形是否一定全等 教师要求学生思考这个问题,并提醒学生利用三角形内角和为180°这一公理来考虑问题,一般学生都会得出正确结论,教师再加以总结:因为三角形的内角和为180°,所以有两个角对应相等,那么第三个角必对应相等,于是问题就由“角角边”转化为“角边角”,这样便可证得这两个三角形全等. 教师要求学生自己证明“AAS”定理:如果两个三角形的两角及其中一个角的对边对应相等,那么这两个三角形全等.简记为“AAS”(或角角边). 学生证明后,教师边讲解边板书. 教师提问:我们已经讨论了两个三角形有两边一角以及两角一边分别对应相等,这两个三角形能否全等的情况.我们很容易发现,如果两个三角形有三个角分别对应相等,那么这两个三角形未必全等,如图所示,这两个三角形三个角分别相等,它们并不全等,只是形状相同. 活动二:例题讲解 【教材例题】 已知:如图所示,AD=BE,∠A=∠FDE,BC∥EF.求证:ΔABC≌ΔDEF. [师生共析] 根据AD=BE,得到AB=DE;由两直线平行,得到同位角相等,然后利用“ASA”即可得到ΔABC≌ΔDEF. 证明:∵AD=BE(已知), ∴AB=DE(等式的性质). ∵BC∥EF(已知), ∴∠ABC=∠E(两直线平行,同位角相等). 在ΔABC和ΔDEF中, ∵ ∴ΔABC≌ΔDEF(ASA). 师:到目前为止,在三角形中已知三个条件探索两个三角形全等的问题已全部结束,请同学们把两个三角形全等的判定方法作一个小结.

3.学以致用,应用新知 【例1】如图,点D在AB上,点E在AC上,AB=AC,∠B=∠C. 求证:AD=AE. 证明:在△ACD和△ABE中, ∠A=∠A , AC=AB, ∠C=∠B, ∴△ACD≌△ABE(ASA). ∴AD=AE. 【例2】如图,BE=CD,∠1=∠2,则AB=AC吗?为什么? 证明:∵∠1=∠2,∴ ∠AEB=∠ADC. 在△AEB和△ADC中, ∠A=∠A, ∠AEB=∠ADC, BE=CD, ∴△AEB≌△ADC(AAS). ∴AB=AC. 通过例题帮助学生巩固、应用新知,熟悉本课重点,包括用“ASA”判定三角形全等和用“AAS”判定三角形全等.

4.随堂训练,巩固新知 1.下列各条件中,不能判定两个三角形必定全等的是 ( ) A.两边及其夹角对应相等 B.三边对应相等 C.两角及一角的对边对应相等 D.两边及一边的对角对应相等 答案:D 解析:A.符合“SAS”;B.符合“SSS”;C.符合“AAS”;D.符合“SSA”,所以不能够判定两三角形一定相等. 2.如图所示,ΔABC和ΔDEF中,AB=DE,∠B=∠DEF,添加下列一个条件无法证明ΔABC≌ΔDEF的是 ( ) A.AC∥DF B.∠A=∠D C.AC=DF D.∠ACB=∠F 答案:C 解析:∵AB=DE,∠B=∠DEF,∴添加AC∥DF,得出∠ACB=∠F,即可证明ΔABC≌ΔDEF,故A,D都正确;当添加∠A=∠D时,根据“ASA”,也可证明ΔABC≌ΔDEF,故B正确;但添加AC=DF时,没有“SSA”定理,所以不能证明ΔABC≌ΔDEF,故C不正确. 3.如图所示,在ΔABC中,AB=AC,∠ABC,∠ACB的平分线BD,CE相交于O点,且BD交AC于点D,CE交AB于点E.某同学分析图形后得出以下结论:①ΔBCD≌ΔCBE;②ΔBAD≌ΔBCD;③ΔBDA≌ΔCEA;④ΔBOE≌ΔCOD;⑤ΔACE≌ΔBCE.上述结论一定正确的是(提示:等腰三角形的两底角相等;在三角形中,两个相等的角所对的边相等) ( ) A.①②③ B.②③④ ①③⑤ D.①③④ 答案:D 解析:∵AB=AC,∴∠ABC=∠ACB. ∵BD平分∠ABC,CE平分∠ACB, ∴∠ABD=∠CBD=∠ACE=∠BCE. ∴①ΔBCD≌ΔCBE(ASA); ③ΔBDA≌ΔCEA(ASA); ④ΔBOE≌ΔCOD(AAS或ASA). 4.如图所示,下列各组条件,不能判定ΔABC≌ΔA'B'C’的一组的是 ( ) A.AC=A’C’,∠B=∠B',BC=B’C' B.A=∠A’,∠B=∠B',AC=A’C’ C.AB=A'B’,∠A=∠A',AC=A’C' D.AB=A'B’,AC=A’C',BC=B’C' 答案:A 解析:A.根据“SSA"不能证得ΔABC≌ΔA'B’C’,故本选项符合题意;B.根据“AAS”可以证得ΔABC≌ΔA'B'C';C.根据“SAS”可以证得ΔABC≌ΔA’B’C';D.根据“SSS”可以证得ΔABC≌ΔA'B’C’.故B,C,D不符合题意. 5.如图所示,AB∥CD,∠ACD的平分线CP交AB于点E,在线段CE上取一点F,连接AF.要使ΔACF≌ΔAEF,还需要添加一个什么条件 请你写出这个条件,并证明ΔACF≌ΔAEF.(只要给出一种情况即可,图中不再增加字母和线段) 解:答案不唯一,添加的条件可以是AF⊥CE. 证明如下: ∵CP平分∠ACD,∴∠ACP=∠PCD. ∵AB∥CD,∴∠AEC=∠PCD.∴∠ACE=∠AEC. ∵AF⊥CE,∴∠AFC=∠AFE=90°. 在ΔACF和ΔAEF中, ∴ΔACF≌ΔAEF(AAS). 通过随堂练习,进一步巩固课堂所学内容,检测学习效果.

5.课堂小结,自我完善 知识点一:“角边角”判定三角形全等 两角和它们的夹边分别相等的两个三角形全等,简写成“角边角”或“ASA”. 这是我们学习的第三个判定三角形全等的方法,这里的两角和夹边,是指同一个三角形的边和角,边是两个角的夹边. 知识点二:“角角边”判定三角形全等 两角和其中一个角的对边分别相等的两个三角形全等(简写成“角角边”或“AAS”). 该判定是通过“ASA”推导得出的,今后可以直接用“AAS”来判定两个三角形全等,它是“ASA”的一个推论. 通过小结,帮助学生梳理本节课所学内容,强化记忆,课后练习巩固,让所学知识得以运用.

6.布置作业 1.课本P46练习T1; 2.课本P47习题A组T1,T2.T3. 课后练习巩固,让所学知识得以运用,提高解题能力和做题效率.

板书设计 13.3 全等三角形的判定 第3课时 角边角和角角边 活动一:“边角边”基本事实的探究 两边和它们的夹角对应相等的两个三角形全等(可以简写成“边角边"或“SAS”) 活动二:例题讲解 例1 例2 提纲掣领,重点突出.

教后反思 本节课的教学教师分别对两角一边的两种情况(两角一夹边和两角一对边)的两个三角形是否全等进行讨论,通过学生的作图与操作,让学生自主探索、合作交流,让学生总结出“角边角”基本事实的内容,以加深学生对“角边角”的理解,然后通过对比“角边角”,证明归纳出“角角边”定理,通过对例题的讲解进一步巩固了学生对知识的理解和掌握,提高了学生对“角边角”和“角角边”的理解和应用能力.教师在课堂教学中尽量为学生提供“做中学”的空间,让学生进行小组合作学习,在“做"的过程中潜移默化地渗透分类讨论的数学思想方法,遵循“教是为了不教”的原则,让学生自得知识、自寻方法、自觅规律、自悟原理.在整个教学过程中,注重体现教师的导向作用和学生的主体地位,尽力引导学生成为知识的发现者.把教师的点拨和学生的操作探究、解决问题结合起来,为学生创设情境,不断激发学生的求知欲和学习兴趣,使学生克服学习中的被动情况,轻松愉快地掌握知识,受到教育. 反思,更进一步提升.

同课章节目录

- 第十二章 分式和分式方程

- 12.1 分式

- 12.2 分式的乘除

- 12.3 分式的加减

- 12.4 分式方程

- 12.5 分式方程的应用

- 第十三章 全等三角形

- 13.1 命题与证明

- 13.2 全等图形

- 13.3 全等三角形的判定

- 13.4 三角形的尺规作图

- 第十四章 实数

- 14.1 平方根

- 14.2 立方根

- 14.3 实数

- 14.4 近似数

- 14.5 用计算器求平方根与立方根

- 第十五章 二次根式

- 15.1 二次根式

- 15.2 二次根式的乘除

- 15.3 二次根式的加减

- 15.4 二次根式的混合

- 第十六章 轴对称和中心对称

- 16.1 轴对称

- 16.2 线段的垂直平分

- 16.3 角的平分线

- 16.4 中心对称图形

- 16.5 利用图形的平移、旋转和轴对称设计图案

- 第十七章 特殊三角形

- 17.1 等腰三角形

- 17.2 直角三角形

- 17.3 勾股定理

- 17.4 直角三角形全等的判定

- 17.5 反证法