16.2 线段的垂直平分线(第3课时)教学设计(表格式)冀教版数学八年级上册

文档属性

| 名称 | 16.2 线段的垂直平分线(第3课时)教学设计(表格式)冀教版数学八年级上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 125.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 冀教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-23 19:41:41 | ||

图片预览

文档简介

16.2 线段的垂直平分线

第3课时 用尺规作线段的垂直平分线

课题 第3课时 用尺规作线段的垂直平分线 课型 新授课

教学内容 教材第118-119页的内容

教学目标 1. 会用尺规作已知线段的垂直平分线. 2. 会用尺规作图:经过一已知点作已知直线的垂线. 3. 会使用精炼准确的语言叙述作图过程.

教学重难点 教学重点:1.用尺规作线段的垂直平分线. 2.会用尺规作图:经过一已知点作已知直线的垂线. 教学难点:用尺规作图:经过一已知点作已知直线的垂线.

教 学 过 程 备 注

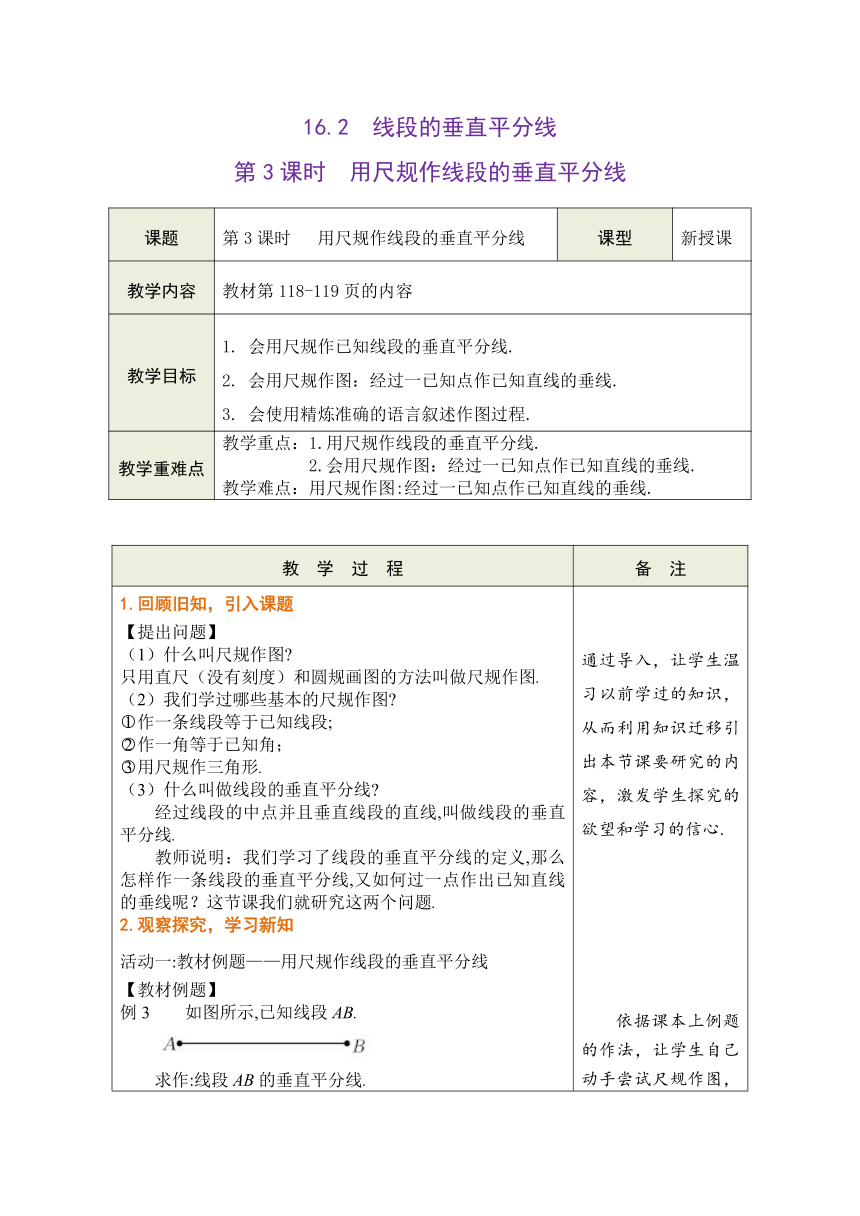

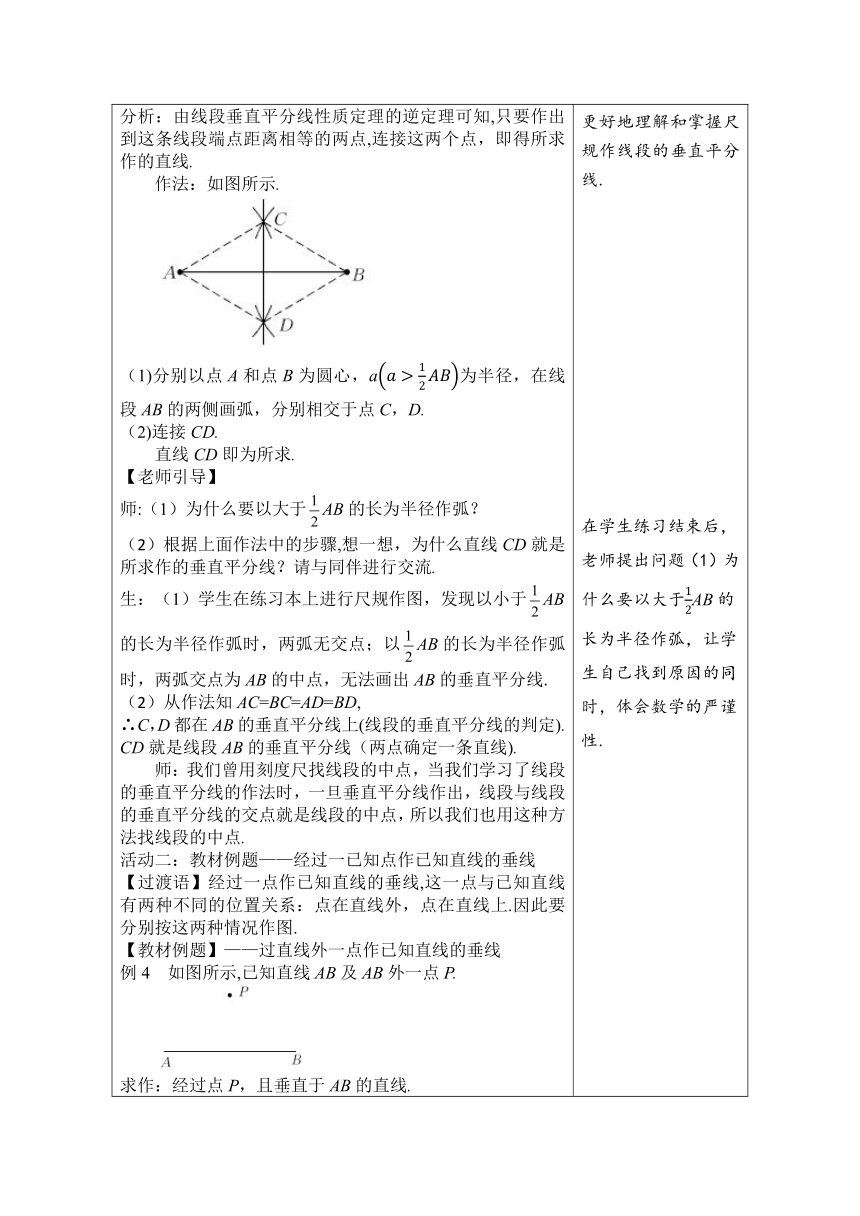

1.回顾旧知,引入课题 【提出问题】 (1)什么叫尺规作图 只用直尺(没有刻度)和圆规画图的方法叫做尺规作图. (2)我们学过哪些基本的尺规作图 作一条线段等于已知线段; 作一角等于已知角; 用尺规作三角形. (3)什么叫做线段的垂直平分线 经过线段的中点并且垂直线段的直线,叫做线段的垂直平分线. 教师说明:我们学习了线段的垂直平分线的定义,那么怎样作一条线段的垂直平分线,又如何过一点作出已知直线的垂线呢?这节课我们就研究这两个问题. 2.观察探究,学习新知 活动一:教材例题——用尺规作线段的垂直平分线 【教材例题】 例3 如图所示,已知线段AB. 求作:线段AB的垂直平分线. 分析:由线段垂直平分线性质定理的逆定理可知,只要作出到这条线段端点距离相等的两点,连接这两个点,即得所求作的直线. 作法:如图所示. (1)分别以点A和点B为圆心,a为半径,在线段AB的两侧画弧,分别相交于点C,D. (2)连接CD. 直线CD即为所求. 【老师引导】 师:(1)为什么要以大于AB的长为半径作弧? (2)根据上面作法中的步骤,想一想,为什么直线CD就是所求作的垂直平分线?请与同伴进行交流. 生:(1)学生在练习本上进行尺规作图,发现以小于AB的长为半径作弧时,两弧无交点;以AB的长为半径作弧时,两弧交点为AB的中点,无法画出AB的垂直平分线. (2)从作法知AC=BC=AD=BD, ∴C,D都在AB的垂直平分线上(线段的垂直平分线的判定). CD就是线段AB的垂直平分线(两点确定一条直线). 师:我们曾用刻度尺找线段的中点,当我们学习了线段的垂直平分线的作法时,一旦垂直平分线作出,线段与线段的垂直平分线的交点就是线段的中点,所以我们也用这种方法找线段的中点. 活动二:教材例题——经过一已知点作已知直线的垂线 【过渡语】经过一点作已知直线的垂线,这一点与已知直线有两种不同的位置关系:点在直线外,点在直线上.因此要分别按这两种情况作图. 【教材例题】——过直线外一点作已知直线的垂线 例4 如图所示,已知直线AB及AB外一点P. 求作:经过点P,且垂直于AB的直线. 分析:在直线AB上作出一条线段CD,使得点P在线段CD的垂直平分线上.再作出到点C,D距离相等的点Q,连接PQ,直线PQ即为所求. 作法:如图所示. (1)以点P为圆心,适当长为半径画弧,交直线AB于点C,D. (2)分别以点C,D为圆心,适当长为半径,在直线AB的另一侧画弧,两弧相交于点Q. (3)连接PQ. 直线PQ即为所求. 【过渡语】我们了解了过直线外一点作已知直线的垂线的方法,如果这个点在直线上,又怎样过这个点作已知直线的垂线呢? 【教材做一做】 已知:如图所示,点P在直线AB上. 求作:经过点P,且垂直于AB的直线. 指导学生仿照例2完成,然后展示画法. 3.学以致用,应用新知 考点一 尺规作已知线段的垂直平分线 【例1】用尺规作长度为8 cm的线段AB的垂直平分线,小明在以点A为圆心画弧时,所选的半径可以是下列线段中的 ( ) A.a=3 cm B.b=4 cm C.c=6 cm D.d=3.5 cm 解析:尺规作已知线段的垂直平分线的时候,以线段两端点为圆心画弧,半径要大于线段长的一半,所以半径要大于×8=4,故选C. 答案:C 【例2】如图,在某河道l的同侧有两个村庄A,B,先要在河道上建一个水泵站,这个水泵站建在什么位置,能使两个村庄到水泵站的距离相等? 解:如图.连接AB,作线段AB的垂直平分线,与直线l的交点即为所求作的点. 考点2 过已知点画已知直线的垂线 【例3】如图所示,请你在下列各图中,过点P画出射线AB或线段AB的垂线. 解:如图所示. 4.随堂训练,巩固新知 (1)利用尺规作线段MN的垂直平分线时,设以M,N为圆心所画弧的半径分别为RM,RN,则下列说法正确的是( ) A.RM与RN不一定相等,但必须RM>MN,RN >MN B.RM=RN>MN C.RM>RN>MN D.RM=RN=MN 解析:根据作已知线段的垂直平分线的画法即可知B正确.故选B. 答案:B (2)尺规作图(保留作图痕迹,不要求写出作法):如图,已知线段m,n,求作△ABC ,使∠A=90°,AB=m,BC=n. 解:如图,△ ABC 为所作. (3)如图在△ABC中,∠A=36°,AB=AC,在AC边上求作一点P,使得BP+CP=AC.(要求:不写做法,保留作图痕迹) 解:如图,作线段AB的垂直平分线交AC于点P,则点P即为所求. 5.课堂小结,自我完善 (1)谈谈这节课你的收获有哪些? (2)①过一点作已知直线的垂线时,要区分该点与直线的位置关系. ②作线段垂直平分线的时候,要以大于AB的长为半径作弧. 6.布置作业 课本P119练习1-2题,P119习题1-3题. 通过导入,让学生温习以前学过的知识,从而利用知识迁移引出本节课要研究的内容,激发学生探究的欲望和学习的信心. 依据课本上例题的作法,让学生自己动手尝试尺规作图,更好地理解和掌握尺规作线段的垂直平分线. 在学生练习结束后,老师提出问题(1)为什么要以大于AB的长为半径作弧,让学生自己找到原因的同时,体会数学的严谨性. 学生自己探索作法,然后师生共同操作,检验自己所作的步骤是否正确. 老师用过渡语引导学生,引出过一点画已知直线的垂线的另一种情况. 体会线段垂直平分线性质定理的逆定理在作图中的应用,让学生明确作图的方法和依据,理解知识之间的相互联系. 本例题是要强调,要以大于AB的长为半径作弧. 尺规作线段垂直平分线的实际应用. 为学生提供自我检测的机会,教师针对学生的学习情况,及时调整授课,查缺补漏. 通过小结,使学生梳理本节课所学内容,掌握本节课的核心内容.

板书设计 16.2 线段的垂直平分线 第3课时 用尺规作线段的垂直平分线 提纲掣领,重点突出.

教后反思 1.以复习提问的方式导入新课,通过学生的操作、交流,总结归纳出作线段垂直平分线的方法和过一点作已知直线的垂线的方法,使学生明确两种基本作图方法的依据都是线段垂直平分线性质定理的逆定理.在教学过程中,让学生动手操作,边作边口述每一步的作法,提高了学生运用数学语言表述作图过程的能力. 2.本节课有两种基本作图,容易混淆,可通过小组合作探究、互相检查的形式,注意到两种基本作图的异同点,便于区分. 反思,更进一步提升.

第3课时 用尺规作线段的垂直平分线

课题 第3课时 用尺规作线段的垂直平分线 课型 新授课

教学内容 教材第118-119页的内容

教学目标 1. 会用尺规作已知线段的垂直平分线. 2. 会用尺规作图:经过一已知点作已知直线的垂线. 3. 会使用精炼准确的语言叙述作图过程.

教学重难点 教学重点:1.用尺规作线段的垂直平分线. 2.会用尺规作图:经过一已知点作已知直线的垂线. 教学难点:用尺规作图:经过一已知点作已知直线的垂线.

教 学 过 程 备 注

1.回顾旧知,引入课题 【提出问题】 (1)什么叫尺规作图 只用直尺(没有刻度)和圆规画图的方法叫做尺规作图. (2)我们学过哪些基本的尺规作图 作一条线段等于已知线段; 作一角等于已知角; 用尺规作三角形. (3)什么叫做线段的垂直平分线 经过线段的中点并且垂直线段的直线,叫做线段的垂直平分线. 教师说明:我们学习了线段的垂直平分线的定义,那么怎样作一条线段的垂直平分线,又如何过一点作出已知直线的垂线呢?这节课我们就研究这两个问题. 2.观察探究,学习新知 活动一:教材例题——用尺规作线段的垂直平分线 【教材例题】 例3 如图所示,已知线段AB. 求作:线段AB的垂直平分线. 分析:由线段垂直平分线性质定理的逆定理可知,只要作出到这条线段端点距离相等的两点,连接这两个点,即得所求作的直线. 作法:如图所示. (1)分别以点A和点B为圆心,a为半径,在线段AB的两侧画弧,分别相交于点C,D. (2)连接CD. 直线CD即为所求. 【老师引导】 师:(1)为什么要以大于AB的长为半径作弧? (2)根据上面作法中的步骤,想一想,为什么直线CD就是所求作的垂直平分线?请与同伴进行交流. 生:(1)学生在练习本上进行尺规作图,发现以小于AB的长为半径作弧时,两弧无交点;以AB的长为半径作弧时,两弧交点为AB的中点,无法画出AB的垂直平分线. (2)从作法知AC=BC=AD=BD, ∴C,D都在AB的垂直平分线上(线段的垂直平分线的判定). CD就是线段AB的垂直平分线(两点确定一条直线). 师:我们曾用刻度尺找线段的中点,当我们学习了线段的垂直平分线的作法时,一旦垂直平分线作出,线段与线段的垂直平分线的交点就是线段的中点,所以我们也用这种方法找线段的中点. 活动二:教材例题——经过一已知点作已知直线的垂线 【过渡语】经过一点作已知直线的垂线,这一点与已知直线有两种不同的位置关系:点在直线外,点在直线上.因此要分别按这两种情况作图. 【教材例题】——过直线外一点作已知直线的垂线 例4 如图所示,已知直线AB及AB外一点P. 求作:经过点P,且垂直于AB的直线. 分析:在直线AB上作出一条线段CD,使得点P在线段CD的垂直平分线上.再作出到点C,D距离相等的点Q,连接PQ,直线PQ即为所求. 作法:如图所示. (1)以点P为圆心,适当长为半径画弧,交直线AB于点C,D. (2)分别以点C,D为圆心,适当长为半径,在直线AB的另一侧画弧,两弧相交于点Q. (3)连接PQ. 直线PQ即为所求. 【过渡语】我们了解了过直线外一点作已知直线的垂线的方法,如果这个点在直线上,又怎样过这个点作已知直线的垂线呢? 【教材做一做】 已知:如图所示,点P在直线AB上. 求作:经过点P,且垂直于AB的直线. 指导学生仿照例2完成,然后展示画法. 3.学以致用,应用新知 考点一 尺规作已知线段的垂直平分线 【例1】用尺规作长度为8 cm的线段AB的垂直平分线,小明在以点A为圆心画弧时,所选的半径可以是下列线段中的 ( ) A.a=3 cm B.b=4 cm C.c=6 cm D.d=3.5 cm 解析:尺规作已知线段的垂直平分线的时候,以线段两端点为圆心画弧,半径要大于线段长的一半,所以半径要大于×8=4,故选C. 答案:C 【例2】如图,在某河道l的同侧有两个村庄A,B,先要在河道上建一个水泵站,这个水泵站建在什么位置,能使两个村庄到水泵站的距离相等? 解:如图.连接AB,作线段AB的垂直平分线,与直线l的交点即为所求作的点. 考点2 过已知点画已知直线的垂线 【例3】如图所示,请你在下列各图中,过点P画出射线AB或线段AB的垂线. 解:如图所示. 4.随堂训练,巩固新知 (1)利用尺规作线段MN的垂直平分线时,设以M,N为圆心所画弧的半径分别为RM,RN,则下列说法正确的是( ) A.RM与RN不一定相等,但必须RM>MN,RN >MN B.RM=RN>MN C.RM>RN>MN D.RM=RN=MN 解析:根据作已知线段的垂直平分线的画法即可知B正确.故选B. 答案:B (2)尺规作图(保留作图痕迹,不要求写出作法):如图,已知线段m,n,求作△ABC ,使∠A=90°,AB=m,BC=n. 解:如图,△ ABC 为所作. (3)如图在△ABC中,∠A=36°,AB=AC,在AC边上求作一点P,使得BP+CP=AC.(要求:不写做法,保留作图痕迹) 解:如图,作线段AB的垂直平分线交AC于点P,则点P即为所求. 5.课堂小结,自我完善 (1)谈谈这节课你的收获有哪些? (2)①过一点作已知直线的垂线时,要区分该点与直线的位置关系. ②作线段垂直平分线的时候,要以大于AB的长为半径作弧. 6.布置作业 课本P119练习1-2题,P119习题1-3题. 通过导入,让学生温习以前学过的知识,从而利用知识迁移引出本节课要研究的内容,激发学生探究的欲望和学习的信心. 依据课本上例题的作法,让学生自己动手尝试尺规作图,更好地理解和掌握尺规作线段的垂直平分线. 在学生练习结束后,老师提出问题(1)为什么要以大于AB的长为半径作弧,让学生自己找到原因的同时,体会数学的严谨性. 学生自己探索作法,然后师生共同操作,检验自己所作的步骤是否正确. 老师用过渡语引导学生,引出过一点画已知直线的垂线的另一种情况. 体会线段垂直平分线性质定理的逆定理在作图中的应用,让学生明确作图的方法和依据,理解知识之间的相互联系. 本例题是要强调,要以大于AB的长为半径作弧. 尺规作线段垂直平分线的实际应用. 为学生提供自我检测的机会,教师针对学生的学习情况,及时调整授课,查缺补漏. 通过小结,使学生梳理本节课所学内容,掌握本节课的核心内容.

板书设计 16.2 线段的垂直平分线 第3课时 用尺规作线段的垂直平分线 提纲掣领,重点突出.

教后反思 1.以复习提问的方式导入新课,通过学生的操作、交流,总结归纳出作线段垂直平分线的方法和过一点作已知直线的垂线的方法,使学生明确两种基本作图方法的依据都是线段垂直平分线性质定理的逆定理.在教学过程中,让学生动手操作,边作边口述每一步的作法,提高了学生运用数学语言表述作图过程的能力. 2.本节课有两种基本作图,容易混淆,可通过小组合作探究、互相检查的形式,注意到两种基本作图的异同点,便于区分. 反思,更进一步提升.

同课章节目录

- 第十二章 分式和分式方程

- 12.1 分式

- 12.2 分式的乘除

- 12.3 分式的加减

- 12.4 分式方程

- 12.5 分式方程的应用

- 第十三章 全等三角形

- 13.1 命题与证明

- 13.2 全等图形

- 13.3 全等三角形的判定

- 13.4 三角形的尺规作图

- 第十四章 实数

- 14.1 平方根

- 14.2 立方根

- 14.3 实数

- 14.4 近似数

- 14.5 用计算器求平方根与立方根

- 第十五章 二次根式

- 15.1 二次根式

- 15.2 二次根式的乘除

- 15.3 二次根式的加减

- 15.4 二次根式的混合

- 第十六章 轴对称和中心对称

- 16.1 轴对称

- 16.2 线段的垂直平分

- 16.3 角的平分线

- 16.4 中心对称图形

- 16.5 利用图形的平移、旋转和轴对称设计图案

- 第十七章 特殊三角形

- 17.1 等腰三角形

- 17.2 直角三角形

- 17.3 勾股定理

- 17.4 直角三角形全等的判定

- 17.5 反证法