16.3 角的平分线 教学设计(表格式)冀教版数学八年级上册

文档属性

| 名称 | 16.3 角的平分线 教学设计(表格式)冀教版数学八年级上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 216.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 冀教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-23 19:41:50 | ||

图片预览

文档简介

16.3 角的平分线

课题 16.3 角的平分线 课型 新授课

教学内容 教材第118-119页的内容

教学目标 1.经历探索角的对称性的过程,进一步体验轴对称图形的特征,发展合情推理的能力. 2.了解角平分线的性质定理及其逆定理在生活、生产中的应用;理解和掌握角的平分线的性质定理及其逆定理,并能利用它们进行证明或计算. 3.理解和掌握用尺规作已知角的平分线. 4.通过认识的升华,使学生进一步理解数学,也使学生关注数学、热爱数学.

教学重难点 教学重点:角平分线的性质定理及其逆定理的证明及应用. 教学难点:灵活运用角平分线的性质定理及其逆定理解决问题.

教 学 过 程 备 注

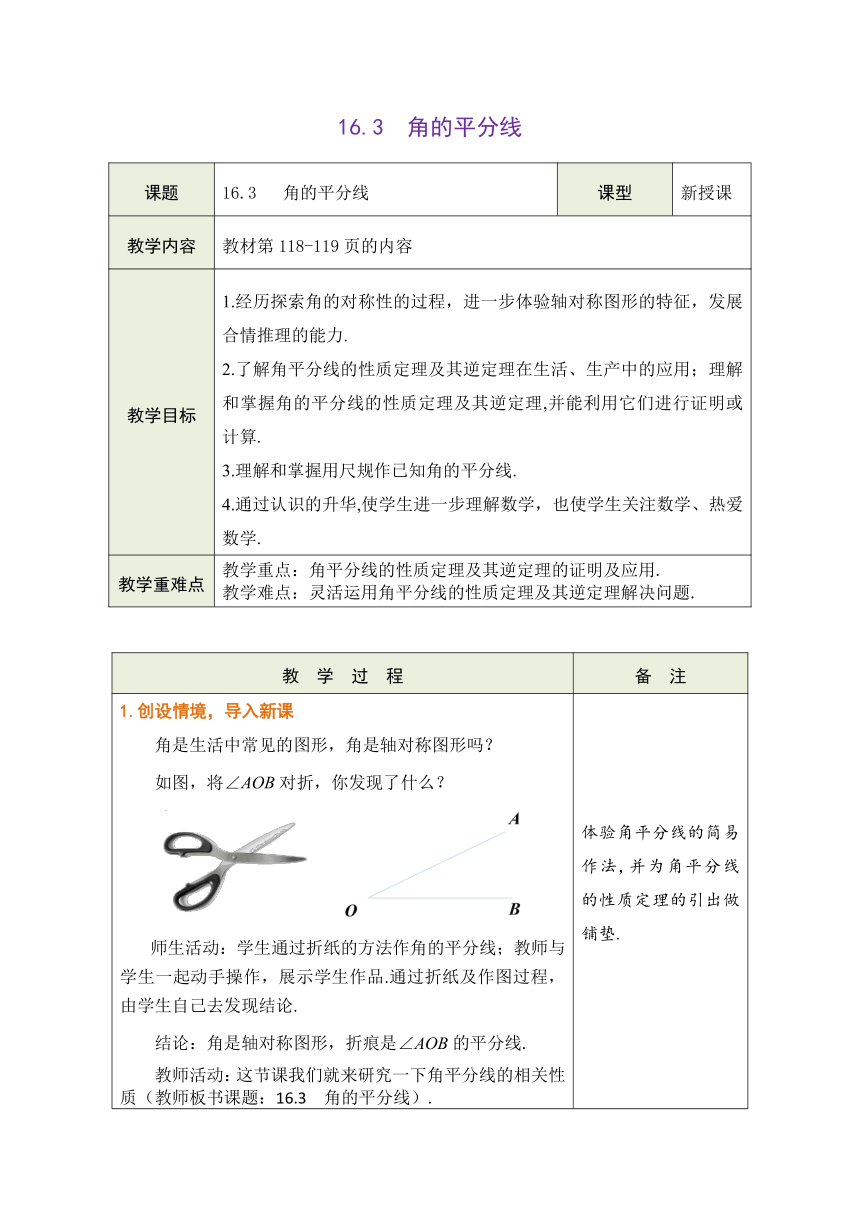

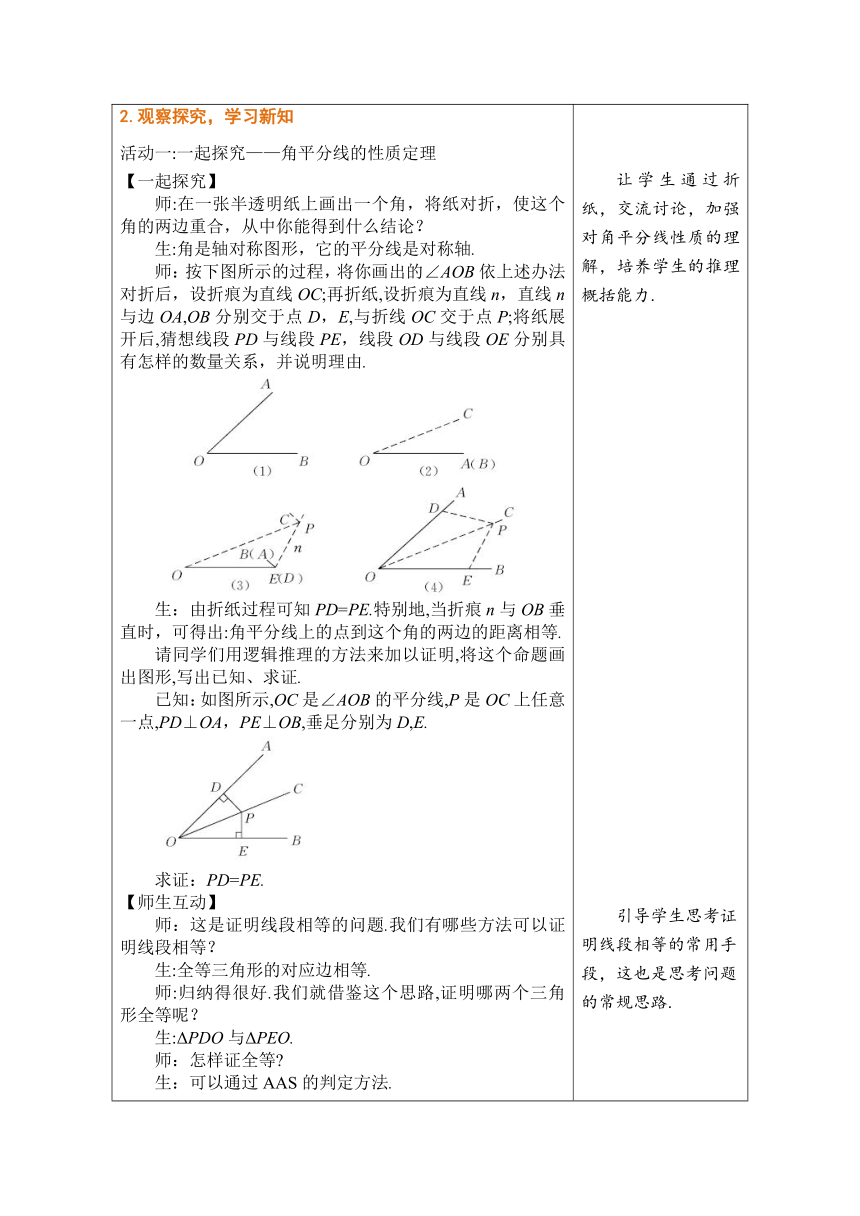

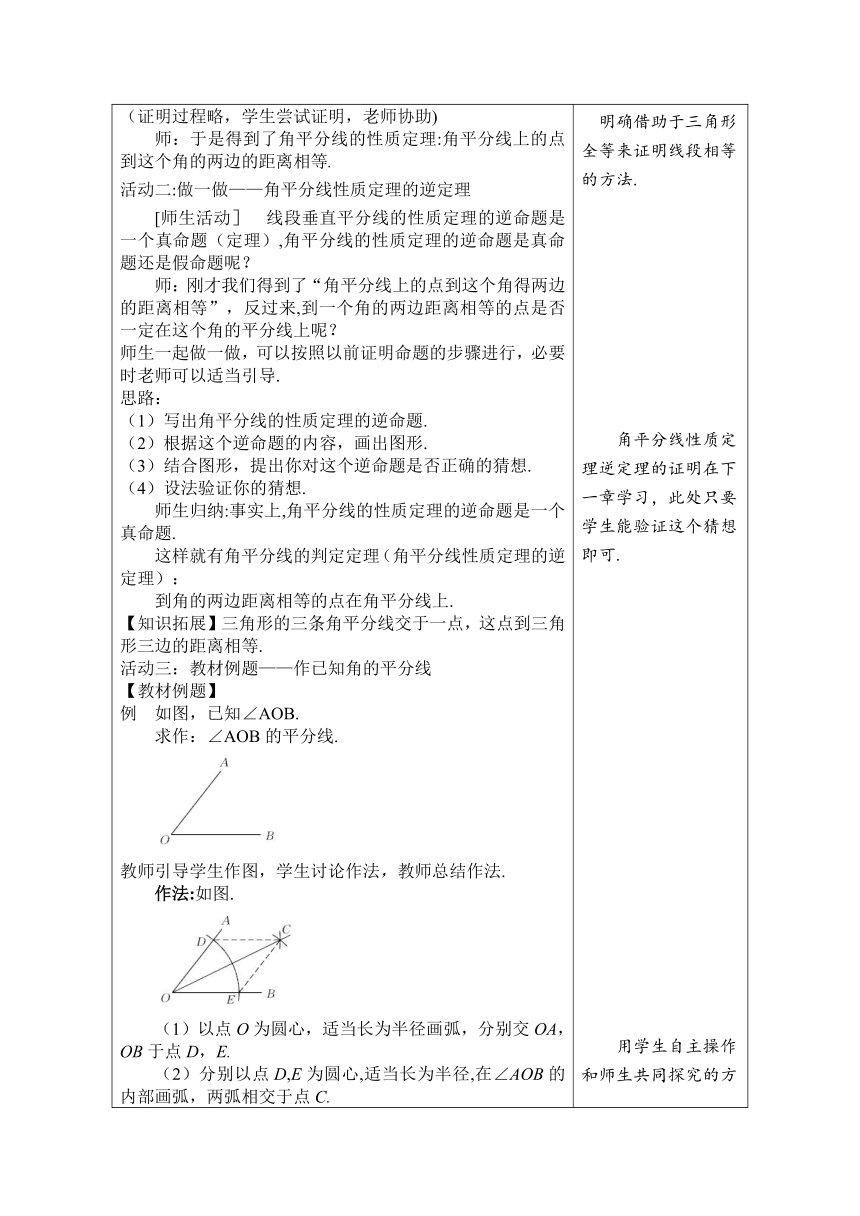

1.创设情境,导入新课 角是生活中常见的图形,角是轴对称图形吗? 如图,将∠AOB对折,你发现了什么? 师生活动:学生通过折纸的方法作角的平分线;教师与学生一起动手操作,展示学生作品.通过折纸及作图过程,由学生自己去发现结论. 结论:角是轴对称图形,折痕是∠AOB的平分线. 教师活动:这节课我们就来研究一下角平分线的相关性质(教师板书课题:16.3 角的平分线). 2.观察探究,学习新知 活动一:一起探究——角平分线的性质定理 【一起探究】 师:在一张半透明纸上画出一个角,将纸对折,使这个角的两边重合,从中你能得到什么结论? 生:角是轴对称图形,它的平分线是对称轴. 师:按下图所示的过程,将你画出的∠AOB依上述办法对折后,设折痕为直线OC;再折纸,设折痕为直线n,直线n与边OA,OB分别交于点D,E,与折线OC交于点P;将纸展开后,猜想线段PD与线段PE,线段OD与线段OE分别具有怎样的数量关系,并说明理由. 生:由折纸过程可知PD=PE.特别地,当折痕n与OB垂直时,可得出:角平分线上的点到这个角的两边的距离相等. 请同学们用逻辑推理的方法来加以证明,将这个命题画出图形,写出已知、求证. 已知:如图所示,OC是∠AOB的平分线,P是OC上任意一点,PD⊥OA,PE⊥OB,垂足分别为D,E. 求证:PD=PE. 【师生互动】 师:这是证明线段相等的问题.我们有哪些方法可以证明线段相等? 生:全等三角形的对应边相等. 师:归纳得很好.我们就借鉴这个思路,证明哪两个三角形全等呢? 生:ΔPDO与ΔPEO. 师:怎样证全等 生:可以通过AAS的判定方法. (证明过程略,学生尝试证明,老师协助) 师:于是得到了角平分线的性质定理:角平分线上的点到这个角的两边的距离相等. 活动二:做一做——角平分线性质定理的逆定理 [师生活动] 线段垂直平分线的性质定理的逆命题是一个真命题(定理),角平分线的性质定理的逆命题是真命题还是假命题呢? 师:刚才我们得到了“角平分线上的点到这个角得两边的距离相等”,反过来,到一个角的两边距离相等的点是否一定在这个角的平分线上呢? 师生一起做一做,可以按照以前证明命题的步骤进行,必要时老师可以适当引导. 思路: (1)写出角平分线的性质定理的逆命题. (2)根据这个逆命题的内容,画出图形. (3)结合图形,提出你对这个逆命题是否正确的猜想. (4)设法验证你的猜想. 师生归纳:事实上,角平分线的性质定理的逆命题是一个真命题. 这样就有角平分线的判定定理(角平分线性质定理的逆定理): 到角的两边距离相等的点在角平分线上. 【知识拓展】三角形的三条角平分线交于一点,这点到三角形三边的距离相等. 活动三:教材例题——作已知角的平分线 【教材例题】 例 如图,已知∠AOB. 求作:∠AOB的平分线. 教师引导学生作图,学生讨论作法,教师总结作法. 作法:如图. (1)以点O为圆心,适当长为半径画弧,分别交OA,OB于点D,E. (2)分别以点D,E为圆心,适当长为半径,在∠AOB的内部画弧,两弧相交于点C. (3)作射线OC. 射线OC即为所求. 师生活动: 师:你能证明OC为什么是∠AOB的平分线吗? 学生进行交流,写出证明过程,教师巡回指导. 师:当∠AOB的两边成一直线时(即∠AOB=180°),你会作这个角的平分线吗 这时的角平分线与直线AB是什么关系? 生:垂直. 师:你会作吗 学生小组操作. 教师说明:实际上节课我们学习的过直线上一点作已知直线的垂线可以看作是作平角的平分线. 3.学以致用,应用新知 考点1 角平分线的性质定理 【例1】如图,在Rt△ABC中,BE平分∠ABC,DE⊥AB,垂足为D,AC=3cm,那么AE+DE的值为( ) A.2 cm B.3 cm C.4 cm D.5 cm 解析:∵BE平分∠ABC,DE⊥AB,∠C=90°, ∴DE=CE, ∴AE+DE=AE+CE=AC=3cm. 答案:B 考点2 角平分线性质定理的逆定理 【例2】如图,在CD上求一点P,使它到边OA,OB的距离相等,则点P是( ) A.线段CD的中点 B.CD与过点O作CD的垂线的交点 C.CD与∠AOB的平分线的交点 D.以上均不对 答案:C 考点3 作已知角的平分线 【例3】如图,Rt△ABC中,∠C=90°.作∠BAC的平分线,交BC于点D.(要求:尺规作图,不写作法,保留作图痕迹) 解:以点A为圆心,任意长为半径,画弧交AC与AB两点E、F,在以这两点E、F分别为圆心,大于这两点EF的距离一半为半径,交∠CAB内一点P,过A作射线AP,交BC与D,如图. 4.随堂训练,巩固新知 (1)如图所示,AD是ΔABC中∠BAC的平分线,DE⊥AB于点E,SΔABC=7,DE=2,AB=4,则AC的长是 ( ) A.3 B.4 C.6 D.5 解析:过点D作DF⊥AC于F,如图. ∵AD是ΔABC中∠BAC的平分线,DE⊥AB, ∴DE=DF, ∵SΔABC=SΔABD+SΔACD, ∴4×2+AC×2=7,解得AC=3.故选A. 答案:A (2)如图,两个班的学生分别在M、N两处参加植树劳动,现要在道路AB、AC的交叉区域内设一个茶水供应点P,使P到两条道路的距离相等,且使PM=PN,有一同学说:“只要作一个角平分线、一条线段的垂直平分线,这个茶水供应点的位置就确定了”,你认为这位同学说得对吗?请说明理由,并通过作图找出这一点,不写作法,保留作图痕迹. 解:这位同学说的对,理由如下: 因为角平分线上的点到这个角两边的距离相等,而线段垂直平分线上的点到这条线段的两个端点的距离相等,所以只要作出∠BAC的平分线,再作出线段MN的垂直平分线,两条直线的交点P就是茶水供应点的位置. (3)如图,OD平分∠EOF,在OE,OF上分别取点A,B,使OA=OB,P为OD上一点,PM⊥BD,PN⊥AD,垂足分别为M,N.试说明:PM=PN. 解:因为OD平分∠EOF,所以∠BOD=∠AOD. 在△BOD和△AOD中, 所以△BOD≌△AOD(SAS). 所以∠BDO=∠ADO,即DO平分∠BDA. 又因为P为DO上一点,且PM⊥BD,PN⊥AD, 所以PM=PN. 5.课堂小结,自我完善 (1)谈谈这节课你的收获有哪些? (2)①角平分线的判定可帮助我们证明角相等,使证明过程简化. 角平分线可以看作是到角的两边距离相等的点的集合. 三角形的三条角平分线相交于一点,这点到三角形三边的距离相等. 6.布置作业 课本P122练习1-2题,P122-123习题A,B组. 体验角平分线的简易作法,并为角平分线的性质定理的引出做铺垫. 让学生通过折纸,交流讨论,加强对角平分线性质的理解,培养学生的推理概括能力. 引导学生思考证明线段相等的常用手段,这也是思考问题的常规思路. 明确借助于三角形全等来证明线段相等的方法. 角平分线性质定理逆定理的证明在下一章学习,此处只要学生能验证这个猜想即可. 用学生自主操作和师生共同探究的方法,激发学生的学习兴趣,唤起学生的参与意识. 通过例题,进一步加深学生对角平分线的性质的理解与掌握,促进学生将知识转化成技能. 为学生提供自我检测的机会,教师针对学生的学习情况,及时调整授课,查缺补漏. 通过小结,使学生梳理本节课所学内容,掌握本节课的核心内容.

板书设计 16.3 角的平分线 提纲掣领,重点突出.

教后反思 1.本节一开始以操作性活动以“一起探究”的形式引入角的对称性.由于角的两边是射线,图形具有一定的抽象性,建议让学生充分讨论“角是否是轴对称图形”的问题,关注学生是否能将直观与想象相结合. 2.本节课以学生操作、探究、合作为主,在教学过程中给学生的思考留下足够的时间和空间,由学生自己去发现总结结论,对角平分线性质有了更深刻的认识,培养了学生动手、合作、概括能力,同时也提高了思维水平和应用数学知识解决实际问题的意识. 反思,更进一步提升.

课题 16.3 角的平分线 课型 新授课

教学内容 教材第118-119页的内容

教学目标 1.经历探索角的对称性的过程,进一步体验轴对称图形的特征,发展合情推理的能力. 2.了解角平分线的性质定理及其逆定理在生活、生产中的应用;理解和掌握角的平分线的性质定理及其逆定理,并能利用它们进行证明或计算. 3.理解和掌握用尺规作已知角的平分线. 4.通过认识的升华,使学生进一步理解数学,也使学生关注数学、热爱数学.

教学重难点 教学重点:角平分线的性质定理及其逆定理的证明及应用. 教学难点:灵活运用角平分线的性质定理及其逆定理解决问题.

教 学 过 程 备 注

1.创设情境,导入新课 角是生活中常见的图形,角是轴对称图形吗? 如图,将∠AOB对折,你发现了什么? 师生活动:学生通过折纸的方法作角的平分线;教师与学生一起动手操作,展示学生作品.通过折纸及作图过程,由学生自己去发现结论. 结论:角是轴对称图形,折痕是∠AOB的平分线. 教师活动:这节课我们就来研究一下角平分线的相关性质(教师板书课题:16.3 角的平分线). 2.观察探究,学习新知 活动一:一起探究——角平分线的性质定理 【一起探究】 师:在一张半透明纸上画出一个角,将纸对折,使这个角的两边重合,从中你能得到什么结论? 生:角是轴对称图形,它的平分线是对称轴. 师:按下图所示的过程,将你画出的∠AOB依上述办法对折后,设折痕为直线OC;再折纸,设折痕为直线n,直线n与边OA,OB分别交于点D,E,与折线OC交于点P;将纸展开后,猜想线段PD与线段PE,线段OD与线段OE分别具有怎样的数量关系,并说明理由. 生:由折纸过程可知PD=PE.特别地,当折痕n与OB垂直时,可得出:角平分线上的点到这个角的两边的距离相等. 请同学们用逻辑推理的方法来加以证明,将这个命题画出图形,写出已知、求证. 已知:如图所示,OC是∠AOB的平分线,P是OC上任意一点,PD⊥OA,PE⊥OB,垂足分别为D,E. 求证:PD=PE. 【师生互动】 师:这是证明线段相等的问题.我们有哪些方法可以证明线段相等? 生:全等三角形的对应边相等. 师:归纳得很好.我们就借鉴这个思路,证明哪两个三角形全等呢? 生:ΔPDO与ΔPEO. 师:怎样证全等 生:可以通过AAS的判定方法. (证明过程略,学生尝试证明,老师协助) 师:于是得到了角平分线的性质定理:角平分线上的点到这个角的两边的距离相等. 活动二:做一做——角平分线性质定理的逆定理 [师生活动] 线段垂直平分线的性质定理的逆命题是一个真命题(定理),角平分线的性质定理的逆命题是真命题还是假命题呢? 师:刚才我们得到了“角平分线上的点到这个角得两边的距离相等”,反过来,到一个角的两边距离相等的点是否一定在这个角的平分线上呢? 师生一起做一做,可以按照以前证明命题的步骤进行,必要时老师可以适当引导. 思路: (1)写出角平分线的性质定理的逆命题. (2)根据这个逆命题的内容,画出图形. (3)结合图形,提出你对这个逆命题是否正确的猜想. (4)设法验证你的猜想. 师生归纳:事实上,角平分线的性质定理的逆命题是一个真命题. 这样就有角平分线的判定定理(角平分线性质定理的逆定理): 到角的两边距离相等的点在角平分线上. 【知识拓展】三角形的三条角平分线交于一点,这点到三角形三边的距离相等. 活动三:教材例题——作已知角的平分线 【教材例题】 例 如图,已知∠AOB. 求作:∠AOB的平分线. 教师引导学生作图,学生讨论作法,教师总结作法. 作法:如图. (1)以点O为圆心,适当长为半径画弧,分别交OA,OB于点D,E. (2)分别以点D,E为圆心,适当长为半径,在∠AOB的内部画弧,两弧相交于点C. (3)作射线OC. 射线OC即为所求. 师生活动: 师:你能证明OC为什么是∠AOB的平分线吗? 学生进行交流,写出证明过程,教师巡回指导. 师:当∠AOB的两边成一直线时(即∠AOB=180°),你会作这个角的平分线吗 这时的角平分线与直线AB是什么关系? 生:垂直. 师:你会作吗 学生小组操作. 教师说明:实际上节课我们学习的过直线上一点作已知直线的垂线可以看作是作平角的平分线. 3.学以致用,应用新知 考点1 角平分线的性质定理 【例1】如图,在Rt△ABC中,BE平分∠ABC,DE⊥AB,垂足为D,AC=3cm,那么AE+DE的值为( ) A.2 cm B.3 cm C.4 cm D.5 cm 解析:∵BE平分∠ABC,DE⊥AB,∠C=90°, ∴DE=CE, ∴AE+DE=AE+CE=AC=3cm. 答案:B 考点2 角平分线性质定理的逆定理 【例2】如图,在CD上求一点P,使它到边OA,OB的距离相等,则点P是( ) A.线段CD的中点 B.CD与过点O作CD的垂线的交点 C.CD与∠AOB的平分线的交点 D.以上均不对 答案:C 考点3 作已知角的平分线 【例3】如图,Rt△ABC中,∠C=90°.作∠BAC的平分线,交BC于点D.(要求:尺规作图,不写作法,保留作图痕迹) 解:以点A为圆心,任意长为半径,画弧交AC与AB两点E、F,在以这两点E、F分别为圆心,大于这两点EF的距离一半为半径,交∠CAB内一点P,过A作射线AP,交BC与D,如图. 4.随堂训练,巩固新知 (1)如图所示,AD是ΔABC中∠BAC的平分线,DE⊥AB于点E,SΔABC=7,DE=2,AB=4,则AC的长是 ( ) A.3 B.4 C.6 D.5 解析:过点D作DF⊥AC于F,如图. ∵AD是ΔABC中∠BAC的平分线,DE⊥AB, ∴DE=DF, ∵SΔABC=SΔABD+SΔACD, ∴4×2+AC×2=7,解得AC=3.故选A. 答案:A (2)如图,两个班的学生分别在M、N两处参加植树劳动,现要在道路AB、AC的交叉区域内设一个茶水供应点P,使P到两条道路的距离相等,且使PM=PN,有一同学说:“只要作一个角平分线、一条线段的垂直平分线,这个茶水供应点的位置就确定了”,你认为这位同学说得对吗?请说明理由,并通过作图找出这一点,不写作法,保留作图痕迹. 解:这位同学说的对,理由如下: 因为角平分线上的点到这个角两边的距离相等,而线段垂直平分线上的点到这条线段的两个端点的距离相等,所以只要作出∠BAC的平分线,再作出线段MN的垂直平分线,两条直线的交点P就是茶水供应点的位置. (3)如图,OD平分∠EOF,在OE,OF上分别取点A,B,使OA=OB,P为OD上一点,PM⊥BD,PN⊥AD,垂足分别为M,N.试说明:PM=PN. 解:因为OD平分∠EOF,所以∠BOD=∠AOD. 在△BOD和△AOD中, 所以△BOD≌△AOD(SAS). 所以∠BDO=∠ADO,即DO平分∠BDA. 又因为P为DO上一点,且PM⊥BD,PN⊥AD, 所以PM=PN. 5.课堂小结,自我完善 (1)谈谈这节课你的收获有哪些? (2)①角平分线的判定可帮助我们证明角相等,使证明过程简化. 角平分线可以看作是到角的两边距离相等的点的集合. 三角形的三条角平分线相交于一点,这点到三角形三边的距离相等. 6.布置作业 课本P122练习1-2题,P122-123习题A,B组. 体验角平分线的简易作法,并为角平分线的性质定理的引出做铺垫. 让学生通过折纸,交流讨论,加强对角平分线性质的理解,培养学生的推理概括能力. 引导学生思考证明线段相等的常用手段,这也是思考问题的常规思路. 明确借助于三角形全等来证明线段相等的方法. 角平分线性质定理逆定理的证明在下一章学习,此处只要学生能验证这个猜想即可. 用学生自主操作和师生共同探究的方法,激发学生的学习兴趣,唤起学生的参与意识. 通过例题,进一步加深学生对角平分线的性质的理解与掌握,促进学生将知识转化成技能. 为学生提供自我检测的机会,教师针对学生的学习情况,及时调整授课,查缺补漏. 通过小结,使学生梳理本节课所学内容,掌握本节课的核心内容.

板书设计 16.3 角的平分线 提纲掣领,重点突出.

教后反思 1.本节一开始以操作性活动以“一起探究”的形式引入角的对称性.由于角的两边是射线,图形具有一定的抽象性,建议让学生充分讨论“角是否是轴对称图形”的问题,关注学生是否能将直观与想象相结合. 2.本节课以学生操作、探究、合作为主,在教学过程中给学生的思考留下足够的时间和空间,由学生自己去发现总结结论,对角平分线性质有了更深刻的认识,培养了学生动手、合作、概括能力,同时也提高了思维水平和应用数学知识解决实际问题的意识. 反思,更进一步提升.

同课章节目录

- 第十二章 分式和分式方程

- 12.1 分式

- 12.2 分式的乘除

- 12.3 分式的加减

- 12.4 分式方程

- 12.5 分式方程的应用

- 第十三章 全等三角形

- 13.1 命题与证明

- 13.2 全等图形

- 13.3 全等三角形的判定

- 13.4 三角形的尺规作图

- 第十四章 实数

- 14.1 平方根

- 14.2 立方根

- 14.3 实数

- 14.4 近似数

- 14.5 用计算器求平方根与立方根

- 第十五章 二次根式

- 15.1 二次根式

- 15.2 二次根式的乘除

- 15.3 二次根式的加减

- 15.4 二次根式的混合

- 第十六章 轴对称和中心对称

- 16.1 轴对称

- 16.2 线段的垂直平分

- 16.3 角的平分线

- 16.4 中心对称图形

- 16.5 利用图形的平移、旋转和轴对称设计图案

- 第十七章 特殊三角形

- 17.1 等腰三角形

- 17.2 直角三角形

- 17.3 勾股定理

- 17.4 直角三角形全等的判定

- 17.5 反证法