17.1 等腰三角形(第1课时)教学设计(表格式)冀教版数学八年级上册

文档属性

| 名称 | 17.1 等腰三角形(第1课时)教学设计(表格式)冀教版数学八年级上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 705.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 冀教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

17.1 等腰三角形

第1课时 等腰三角形的性质

课题 第1课时 等腰三角形的性质 课型 新授课

教学内容 教材第140-143页的内容

教学目标 1.在动手操作的过程中,理解等腰三角形、等边三角形的性质定理. 2.培养学生的猜想能力,让学生经过推理证明得到等腰三角形、等边三角形的性质定理. 3.经历等腰三角形性质的探索过程,培养学生的动手、归纳、概括的能力.

教学重难点 教学重点:等腰三角形、等边三角形的性质定理. 教学难点:等腰三角形、等边三角形的性质定理的推理与证明.

教 学 过 程 备 注

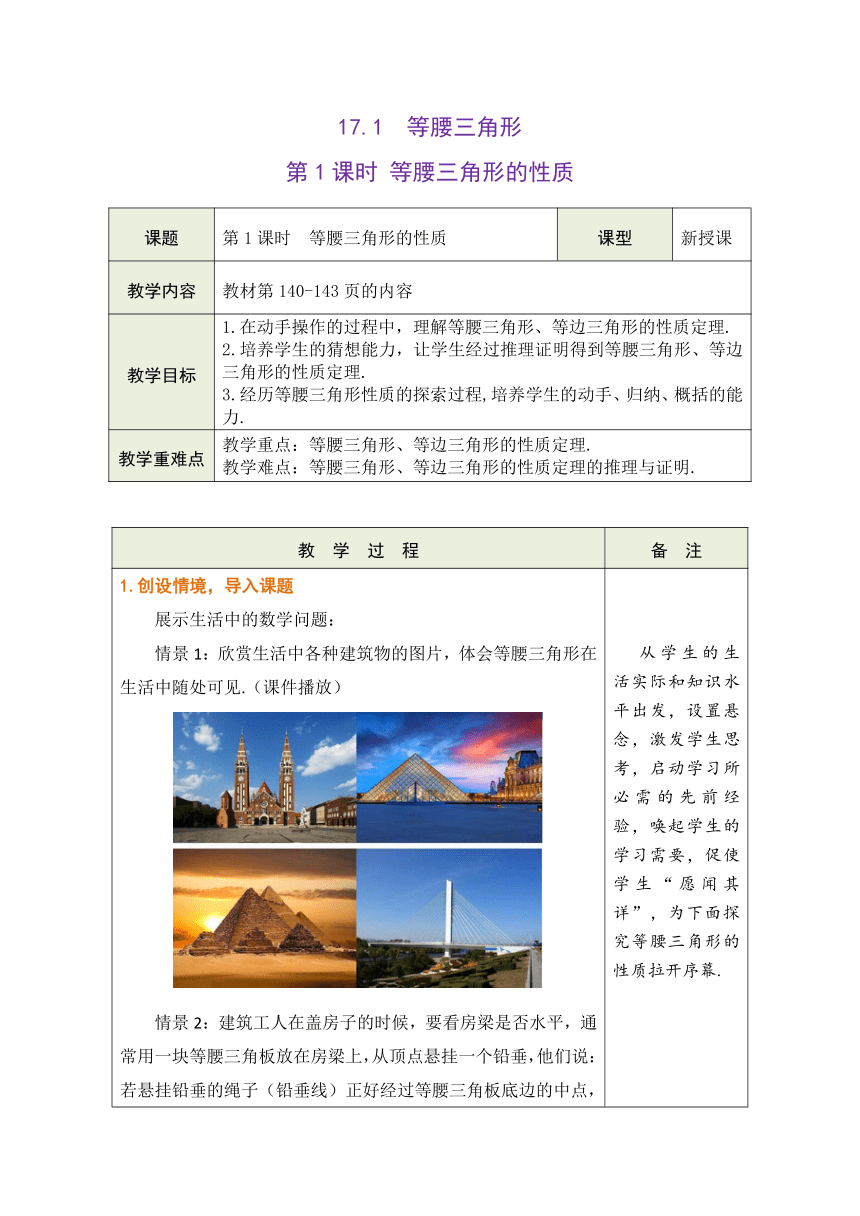

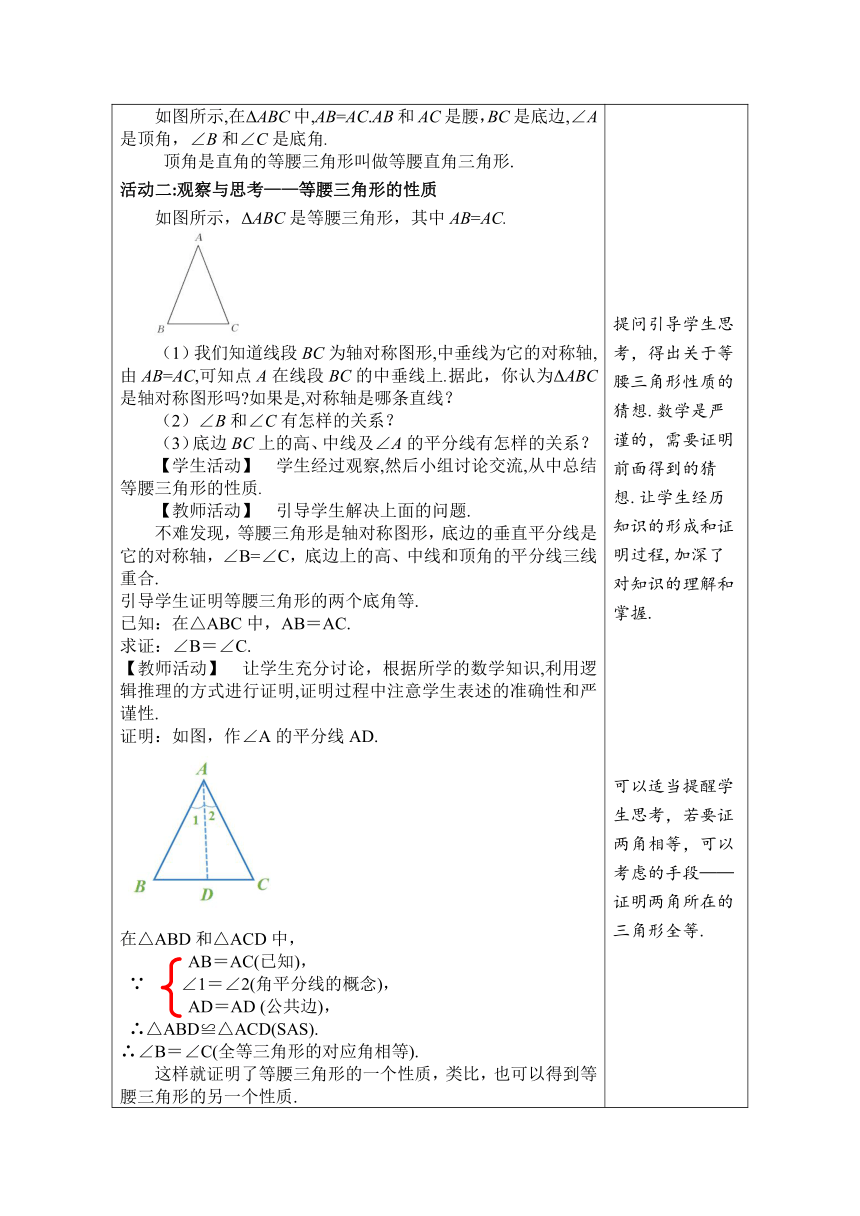

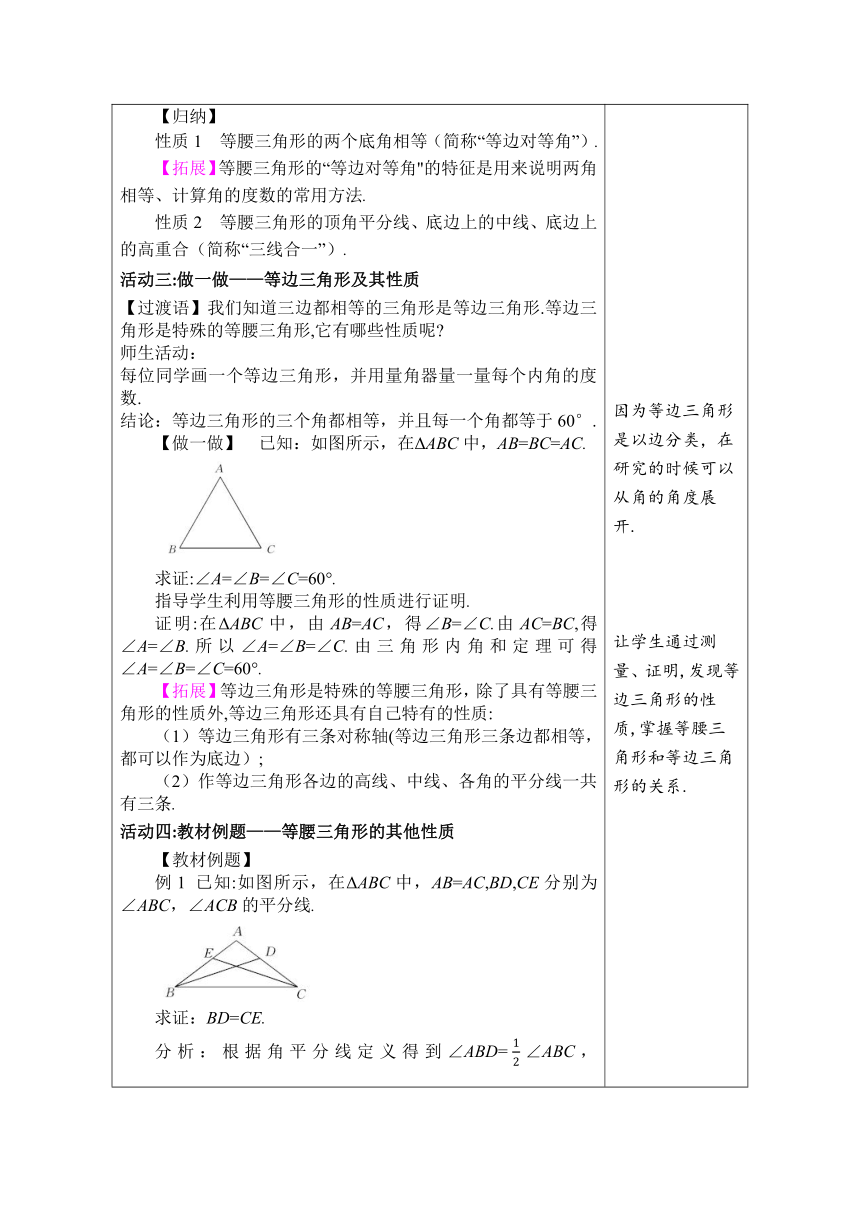

1.创设情境,导入课题 展示生活中的数学问题: 情景1:欣赏生活中各种建筑物的图片,体会等腰三角形在生活中随处可见.(课件播放) 情景2:建筑工人在盖房子的时候,要看房梁是否水平,通常用一块等腰三角板放在房梁上,从顶点悬挂一个铅垂,他们说:若悬挂铅垂的绳子(铅垂线)正好经过等腰三角板底边的中点,那么房梁就是水平的. 师生活动:教师出示问题,学生回答,然后教师引出课题. 1.回顾所学的等腰三角形的有关概念,并在等腰三角形中指出腰、底边、顶角、底角. 2.建筑工人的说法、做法对吗?为什么? 3.你们想知道这其中的道理吗? 这就是我们今天所要研究的内容——等腰三角形的性质. 2.观察探究,学习新知 【过渡语】等腰三角形是一类特殊的三角形,它具有一些特殊的性质.现在我们就来探究等腰三角形的性质. 活动一:情境引入——等腰三角形的相关概念 在我们身边,许多物体的形状是两边相等的三角形,如房屋的钢梁架、红领巾、交通标志的外延形状等. 让学生观察这些物体,回顾等腰三角形的概念: 有两边相等的三角形叫做等腰三角形.在等腰三角形中,相等的两边叫做腰,另一边叫做底边,两腰的夹角叫做顶角,腰和底边的夹角叫做底角. 如图所示,在ΔABC中,AB=AC.AB和AC是腰,BC是底边,∠A是顶角,∠B和∠C是底角. 顶角是直角的等腰三角形叫做等腰直角三角形. 活动二:观察与思考——等腰三角形的性质 如图所示,ΔABC是等腰三角形,其中AB=AC. (1)我们知道线段BC为轴对称图形,中垂线为它的对称轴,由AB=AC,可知点A在线段BC的中垂线上.据此,你认为ΔABC是轴对称图形吗 如果是,对称轴是哪条直线? (2)∠B和∠C有怎样的关系? (3)底边BC上的高、中线及∠A的平分线有怎样的关系? 【学生活动】 学生经过观察,然后小组讨论交流,从中总结等腰三角形的性质. 【教师活动】 引导学生解决上面的问题. 不难发现,等腰三角形是轴对称图形,底边的垂直平分线是它的对称轴,∠B=∠C,底边上的高、中线和顶角的平分线三线重合. 引导学生证明等腰三角形的两个底角等. 已知:在△ABC中,AB=AC. 求证:∠B=∠C. 【教师活动】 让学生充分讨论,根据所学的数学知识,利用逻辑推理的方式进行证明,证明过程中注意学生表述的准确性和严谨性. 证明:如图,作∠A的平分线AD. 在△ABD和△ACD中, AB=AC(已知), ∵ ∠1=∠2(角平分线的概念), AD=AD (公共边), ∴△ABD≌△ACD(SAS). ∴∠B=∠C(全等三角形的对应角相等). 这样就证明了等腰三角形的一个性质,类比,也可以得到等腰三角形的另一个性质. 【归纳】 性质1 等腰三角形的两个底角相等(简称“等边对等角”). 【拓展】等腰三角形的“等边对等角"的特征是用来说明两角相等、计算角的度数的常用方法. 性质2 等腰三角形的顶角平分线、底边上的中线、底边上的高重合(简称“三线合一”). 活动三:做一做——等边三角形及其性质 【过渡语】我们知道三边都相等的三角形是等边三角形.等边三角形是特殊的等腰三角形,它有哪些性质呢 师生活动: 每位同学画一个等边三角形,并用量角器量一量每个内角的度数. 结论:等边三角形的三个角都相等,并且每一个角都等于60°. 【做一做】 已知:如图所示,在ΔABC中,AB=BC=AC. 求证:∠A=∠B=∠C=60°. 指导学生利用等腰三角形的性质进行证明. 证明:在ΔABC中,由AB=AC,得∠B=∠C.由AC=BC,得∠A=∠B.所以∠A=∠B=∠C.由三角形内角和定理可得∠A=∠B=∠C=60°. 【拓展】等边三角形是特殊的等腰三角形,除了具有等腰三角形的性质外,等边三角形还具有自己特有的性质: (1)等边三角形有三条对称轴(等边三角形三条边都相等,都可以作为底边); (2)作等边三角形各边的高线、中线、各角的平分线一共有三条. 活动四:教材例题——等腰三角形的其他性质 【教材例题】 例1 已知:如图所示,在ΔABC中,AB=AC,BD,CE分别为∠ABC,∠ACB的平分线. 求证:BD=CE. 分析:根据角平分线定义得到∠ABD=∠ABC,∠ACE=∠ACB,再根据等边对等角得到∠ABC=∠ACB,从而得到∠ABD=∠ACE,然后通过ASA证得ΔABD≌ΔACE,就可以得到BD=CE. 教师巡回指导,在学生完成后,指名口述解答过程. 【拓展总结】等腰三角形还有以下性质: (1)等腰三角形两腰上的中线、高线相等; (2)等腰三角形两个底角平分线相等; (3)等腰三角形底边上任一点到两腰的距离之和等于一腰上的高. 3.学以致用,应用新知 考点1 等腰三角形的性质 【例1】 等腰三角形的一个内角是110°,则它的底角的度数是( ) A. 35° B. 40° C. 70° D. 110° 答案:A 变式训练 【新定义—新概念问题】定义:如果三角形的一个内角是另一个内角的2倍,那么称这个三角形为“倍角三角形”,若一个等腰三角形恰好是“倍角三角形”,则它的顶角度数为 . 答案:36°或90° 考点2 等边三角形及其性质 【例2】如图所示,l∥m,等边三角形ABC的顶点B在直线m上,边BC与直线m所成的锐角为20°,则∠α的度数为 ( ) A.60° B.45° C.40° D.30° 解析:如图所示,过C作CE∥直线m. ∵l∥m,∴l∥m∥CE,∴∠ACE=∠α,∠BCE=∠CBF=20°,∵ΔABC是等边三角形, ∴∠ACB=60°,∴∠α+∠CBF=∠ACB=60°, ∴∠α=40°.故选C. 4.随堂训练,巩固新知 (1)若等腰三角形的顶角为40°,则它的底角度数为 ( ) A.40° B.50° C.60° D.70° 解析:因为等腰三角形的两个底角相等,顶角是40°,所以其底角为=70°.故选D. 答案:D (2)已知等腰三角形的两边长分别是5和6,则这个等腰三角形的周长为( ) A.11 B.16 C.17 D.16或17 解析:根据等腰三角形的定义可得,等腰三角形的腰长为5或6时,等腰三角形的三边长分别为5,5,6或5,6,6,都符合三角形三边关系.所以这个等腰三角形的周长等于5+5+6=16或6+6+5=17. 答案:D (3)如图,在等腰△EBC中,EB=EC,AB=BC,∠E=40°,∠ACD的度数为( ) A.10° B.15° C.25° D.30° 解析:∵EB=EC,∠E=40°,∴∠B=∠ECB=70°. ∵AB=BC,∴∠BCA=∠BAC=55°. ∴∠ACD=∠ECB-∠BCA=70°-55°=15°. 答案:B (4)如图,已知△ABC,△BDE都是等边三角形. 求证:AE=CD. 证明:∵△ABC和△BDE都是等边三角形, ∴AB=BC,BE=BD,∠ABC=∠DBE=60°. 在△ABE与△CBD中,∵ ∴△ABE≌△CBD(SAS).∴AE=CD. 5.课堂小结,自我完善 (1)谈谈这节课你的收获有哪些? (2)等腰三角形的两个底角相等,即“等边对等角”,但“等边对等角”只限于在同一个三角形中使用. (3)等腰三角形“三线合一”的性质也可以理解为等腰三角形是轴对称图形,底边上的中线(底边上的高、顶角平分线)所在的直线是它的对称轴. (4)等边三角形的三个角都相等,并且每一个角都等于60°. 6.布置作业 课本P142练习1-2题,P143习题A,B组. 从学生的生活实际和知识水平出发,设置悬念,激发学生思考,启动学习所必需的先前经验,唤起学生的学习需要,促使学生“愿闻其详”,为下面探究等腰三角形的性质拉开序幕. 通过观察图形,回忆等腰三角形的概念为后续等腰三角形性质的研究做铺垫. 提问引导学生思考,得出关于等腰三角形性质的猜想.数学是严谨的,需要证明前面得到的猜想.让学生经历知识的形成和证明过程,加深了对知识的理解和掌握. 可以适当提醒学生思考,若要证两角相等,可以考虑的手段——证明两角所在的三角形全等. 因为等边三角形是以边分类,在研究的时候可以从角的角度展开. 让学生通过测量、证明,发现等边三角形的性质,掌握等腰三角形和等边三角形的关系. 通过例题给出等腰三角形的其他性质. 通过例题讲解,巩固理解“等腰三角形的两底角相等(等边对等角)”的性质和等边三角形的性质. 通过变式训练巩固所学知识,体会分类讨论思想在利用等腰三角形的性质解决有关计算问题时的作用. 为学生提供自我检测的机会,教师针对学生的学习情况,及时调整授课,查缺补漏. 通过小结,使学生梳理本节课所学内容,掌握本节课的核心内容.

板书设计 17.1 等腰三角形 第1课时 等腰三角形的性质 提纲掣领,重点突出.

教后反思 1.本节课的内容不仅是对前面所学知识的运用,也是今后证明角相等、线段相等及直线垂直的重要工具,它在教材中处于非常重要的地位.等腰三角形的性质在日常生活中有广泛的应用,所以探索发现等腰三角形的性质是这节课的重点;同时,对“三线合一”性质的理解和运用,学生有一定的难度,是这节课的难点. 2.在教学方法上,本节课以学生为主体,教师真正成为学生学习的组织者、引导者、合作者.特别是在探究“三线合一”的性质时,老师给出探究主题,学生以小组为单位,合作交流,自主探究、发现. 反思,更进一步提升.

第1课时 等腰三角形的性质

课题 第1课时 等腰三角形的性质 课型 新授课

教学内容 教材第140-143页的内容

教学目标 1.在动手操作的过程中,理解等腰三角形、等边三角形的性质定理. 2.培养学生的猜想能力,让学生经过推理证明得到等腰三角形、等边三角形的性质定理. 3.经历等腰三角形性质的探索过程,培养学生的动手、归纳、概括的能力.

教学重难点 教学重点:等腰三角形、等边三角形的性质定理. 教学难点:等腰三角形、等边三角形的性质定理的推理与证明.

教 学 过 程 备 注

1.创设情境,导入课题 展示生活中的数学问题: 情景1:欣赏生活中各种建筑物的图片,体会等腰三角形在生活中随处可见.(课件播放) 情景2:建筑工人在盖房子的时候,要看房梁是否水平,通常用一块等腰三角板放在房梁上,从顶点悬挂一个铅垂,他们说:若悬挂铅垂的绳子(铅垂线)正好经过等腰三角板底边的中点,那么房梁就是水平的. 师生活动:教师出示问题,学生回答,然后教师引出课题. 1.回顾所学的等腰三角形的有关概念,并在等腰三角形中指出腰、底边、顶角、底角. 2.建筑工人的说法、做法对吗?为什么? 3.你们想知道这其中的道理吗? 这就是我们今天所要研究的内容——等腰三角形的性质. 2.观察探究,学习新知 【过渡语】等腰三角形是一类特殊的三角形,它具有一些特殊的性质.现在我们就来探究等腰三角形的性质. 活动一:情境引入——等腰三角形的相关概念 在我们身边,许多物体的形状是两边相等的三角形,如房屋的钢梁架、红领巾、交通标志的外延形状等. 让学生观察这些物体,回顾等腰三角形的概念: 有两边相等的三角形叫做等腰三角形.在等腰三角形中,相等的两边叫做腰,另一边叫做底边,两腰的夹角叫做顶角,腰和底边的夹角叫做底角. 如图所示,在ΔABC中,AB=AC.AB和AC是腰,BC是底边,∠A是顶角,∠B和∠C是底角. 顶角是直角的等腰三角形叫做等腰直角三角形. 活动二:观察与思考——等腰三角形的性质 如图所示,ΔABC是等腰三角形,其中AB=AC. (1)我们知道线段BC为轴对称图形,中垂线为它的对称轴,由AB=AC,可知点A在线段BC的中垂线上.据此,你认为ΔABC是轴对称图形吗 如果是,对称轴是哪条直线? (2)∠B和∠C有怎样的关系? (3)底边BC上的高、中线及∠A的平分线有怎样的关系? 【学生活动】 学生经过观察,然后小组讨论交流,从中总结等腰三角形的性质. 【教师活动】 引导学生解决上面的问题. 不难发现,等腰三角形是轴对称图形,底边的垂直平分线是它的对称轴,∠B=∠C,底边上的高、中线和顶角的平分线三线重合. 引导学生证明等腰三角形的两个底角等. 已知:在△ABC中,AB=AC. 求证:∠B=∠C. 【教师活动】 让学生充分讨论,根据所学的数学知识,利用逻辑推理的方式进行证明,证明过程中注意学生表述的准确性和严谨性. 证明:如图,作∠A的平分线AD. 在△ABD和△ACD中, AB=AC(已知), ∵ ∠1=∠2(角平分线的概念), AD=AD (公共边), ∴△ABD≌△ACD(SAS). ∴∠B=∠C(全等三角形的对应角相等). 这样就证明了等腰三角形的一个性质,类比,也可以得到等腰三角形的另一个性质. 【归纳】 性质1 等腰三角形的两个底角相等(简称“等边对等角”). 【拓展】等腰三角形的“等边对等角"的特征是用来说明两角相等、计算角的度数的常用方法. 性质2 等腰三角形的顶角平分线、底边上的中线、底边上的高重合(简称“三线合一”). 活动三:做一做——等边三角形及其性质 【过渡语】我们知道三边都相等的三角形是等边三角形.等边三角形是特殊的等腰三角形,它有哪些性质呢 师生活动: 每位同学画一个等边三角形,并用量角器量一量每个内角的度数. 结论:等边三角形的三个角都相等,并且每一个角都等于60°. 【做一做】 已知:如图所示,在ΔABC中,AB=BC=AC. 求证:∠A=∠B=∠C=60°. 指导学生利用等腰三角形的性质进行证明. 证明:在ΔABC中,由AB=AC,得∠B=∠C.由AC=BC,得∠A=∠B.所以∠A=∠B=∠C.由三角形内角和定理可得∠A=∠B=∠C=60°. 【拓展】等边三角形是特殊的等腰三角形,除了具有等腰三角形的性质外,等边三角形还具有自己特有的性质: (1)等边三角形有三条对称轴(等边三角形三条边都相等,都可以作为底边); (2)作等边三角形各边的高线、中线、各角的平分线一共有三条. 活动四:教材例题——等腰三角形的其他性质 【教材例题】 例1 已知:如图所示,在ΔABC中,AB=AC,BD,CE分别为∠ABC,∠ACB的平分线. 求证:BD=CE. 分析:根据角平分线定义得到∠ABD=∠ABC,∠ACE=∠ACB,再根据等边对等角得到∠ABC=∠ACB,从而得到∠ABD=∠ACE,然后通过ASA证得ΔABD≌ΔACE,就可以得到BD=CE. 教师巡回指导,在学生完成后,指名口述解答过程. 【拓展总结】等腰三角形还有以下性质: (1)等腰三角形两腰上的中线、高线相等; (2)等腰三角形两个底角平分线相等; (3)等腰三角形底边上任一点到两腰的距离之和等于一腰上的高. 3.学以致用,应用新知 考点1 等腰三角形的性质 【例1】 等腰三角形的一个内角是110°,则它的底角的度数是( ) A. 35° B. 40° C. 70° D. 110° 答案:A 变式训练 【新定义—新概念问题】定义:如果三角形的一个内角是另一个内角的2倍,那么称这个三角形为“倍角三角形”,若一个等腰三角形恰好是“倍角三角形”,则它的顶角度数为 . 答案:36°或90° 考点2 等边三角形及其性质 【例2】如图所示,l∥m,等边三角形ABC的顶点B在直线m上,边BC与直线m所成的锐角为20°,则∠α的度数为 ( ) A.60° B.45° C.40° D.30° 解析:如图所示,过C作CE∥直线m. ∵l∥m,∴l∥m∥CE,∴∠ACE=∠α,∠BCE=∠CBF=20°,∵ΔABC是等边三角形, ∴∠ACB=60°,∴∠α+∠CBF=∠ACB=60°, ∴∠α=40°.故选C. 4.随堂训练,巩固新知 (1)若等腰三角形的顶角为40°,则它的底角度数为 ( ) A.40° B.50° C.60° D.70° 解析:因为等腰三角形的两个底角相等,顶角是40°,所以其底角为=70°.故选D. 答案:D (2)已知等腰三角形的两边长分别是5和6,则这个等腰三角形的周长为( ) A.11 B.16 C.17 D.16或17 解析:根据等腰三角形的定义可得,等腰三角形的腰长为5或6时,等腰三角形的三边长分别为5,5,6或5,6,6,都符合三角形三边关系.所以这个等腰三角形的周长等于5+5+6=16或6+6+5=17. 答案:D (3)如图,在等腰△EBC中,EB=EC,AB=BC,∠E=40°,∠ACD的度数为( ) A.10° B.15° C.25° D.30° 解析:∵EB=EC,∠E=40°,∴∠B=∠ECB=70°. ∵AB=BC,∴∠BCA=∠BAC=55°. ∴∠ACD=∠ECB-∠BCA=70°-55°=15°. 答案:B (4)如图,已知△ABC,△BDE都是等边三角形. 求证:AE=CD. 证明:∵△ABC和△BDE都是等边三角形, ∴AB=BC,BE=BD,∠ABC=∠DBE=60°. 在△ABE与△CBD中,∵ ∴△ABE≌△CBD(SAS).∴AE=CD. 5.课堂小结,自我完善 (1)谈谈这节课你的收获有哪些? (2)等腰三角形的两个底角相等,即“等边对等角”,但“等边对等角”只限于在同一个三角形中使用. (3)等腰三角形“三线合一”的性质也可以理解为等腰三角形是轴对称图形,底边上的中线(底边上的高、顶角平分线)所在的直线是它的对称轴. (4)等边三角形的三个角都相等,并且每一个角都等于60°. 6.布置作业 课本P142练习1-2题,P143习题A,B组. 从学生的生活实际和知识水平出发,设置悬念,激发学生思考,启动学习所必需的先前经验,唤起学生的学习需要,促使学生“愿闻其详”,为下面探究等腰三角形的性质拉开序幕. 通过观察图形,回忆等腰三角形的概念为后续等腰三角形性质的研究做铺垫. 提问引导学生思考,得出关于等腰三角形性质的猜想.数学是严谨的,需要证明前面得到的猜想.让学生经历知识的形成和证明过程,加深了对知识的理解和掌握. 可以适当提醒学生思考,若要证两角相等,可以考虑的手段——证明两角所在的三角形全等. 因为等边三角形是以边分类,在研究的时候可以从角的角度展开. 让学生通过测量、证明,发现等边三角形的性质,掌握等腰三角形和等边三角形的关系. 通过例题给出等腰三角形的其他性质. 通过例题讲解,巩固理解“等腰三角形的两底角相等(等边对等角)”的性质和等边三角形的性质. 通过变式训练巩固所学知识,体会分类讨论思想在利用等腰三角形的性质解决有关计算问题时的作用. 为学生提供自我检测的机会,教师针对学生的学习情况,及时调整授课,查缺补漏. 通过小结,使学生梳理本节课所学内容,掌握本节课的核心内容.

板书设计 17.1 等腰三角形 第1课时 等腰三角形的性质 提纲掣领,重点突出.

教后反思 1.本节课的内容不仅是对前面所学知识的运用,也是今后证明角相等、线段相等及直线垂直的重要工具,它在教材中处于非常重要的地位.等腰三角形的性质在日常生活中有广泛的应用,所以探索发现等腰三角形的性质是这节课的重点;同时,对“三线合一”性质的理解和运用,学生有一定的难度,是这节课的难点. 2.在教学方法上,本节课以学生为主体,教师真正成为学生学习的组织者、引导者、合作者.特别是在探究“三线合一”的性质时,老师给出探究主题,学生以小组为单位,合作交流,自主探究、发现. 反思,更进一步提升.

同课章节目录

- 第十二章 分式和分式方程

- 12.1 分式

- 12.2 分式的乘除

- 12.3 分式的加减

- 12.4 分式方程

- 12.5 分式方程的应用

- 第十三章 全等三角形

- 13.1 命题与证明

- 13.2 全等图形

- 13.3 全等三角形的判定

- 13.4 三角形的尺规作图

- 第十四章 实数

- 14.1 平方根

- 14.2 立方根

- 14.3 实数

- 14.4 近似数

- 14.5 用计算器求平方根与立方根

- 第十五章 二次根式

- 15.1 二次根式

- 15.2 二次根式的乘除

- 15.3 二次根式的加减

- 15.4 二次根式的混合

- 第十六章 轴对称和中心对称

- 16.1 轴对称

- 16.2 线段的垂直平分

- 16.3 角的平分线

- 16.4 中心对称图形

- 16.5 利用图形的平移、旋转和轴对称设计图案

- 第十七章 特殊三角形

- 17.1 等腰三角形

- 17.2 直角三角形

- 17.3 勾股定理

- 17.4 直角三角形全等的判定

- 17.5 反证法