17.1 等腰三角形(第2课时)教学设计(表格式)冀教版数学八年级上册

文档属性

| 名称 | 17.1 等腰三角形(第2课时)教学设计(表格式)冀教版数学八年级上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 163.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 冀教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

17.1 等腰三角形

第2课时 等腰三角形的判定

课题 第2课时 等腰三角形的判定 课型 新授课

教学内容 教材第143-146页的内容

教学目标 1.理解并掌握等腰三角形、等边三角形的判定定理,提高学生的动手能力,学会数学说理,发展初步的演绎推理能力. 2.理解并掌握“等角对等边”,体会与“等边对等角"的互逆关系. 3.会利用尺规作图完成:已知底边及底边上的高线作等腰三角形.

教学重难点 教学重点:等腰三角形、等边三角形的判定定理. 教学难点:边、角关系互相转化及运用.

教 学 过 程 备 注

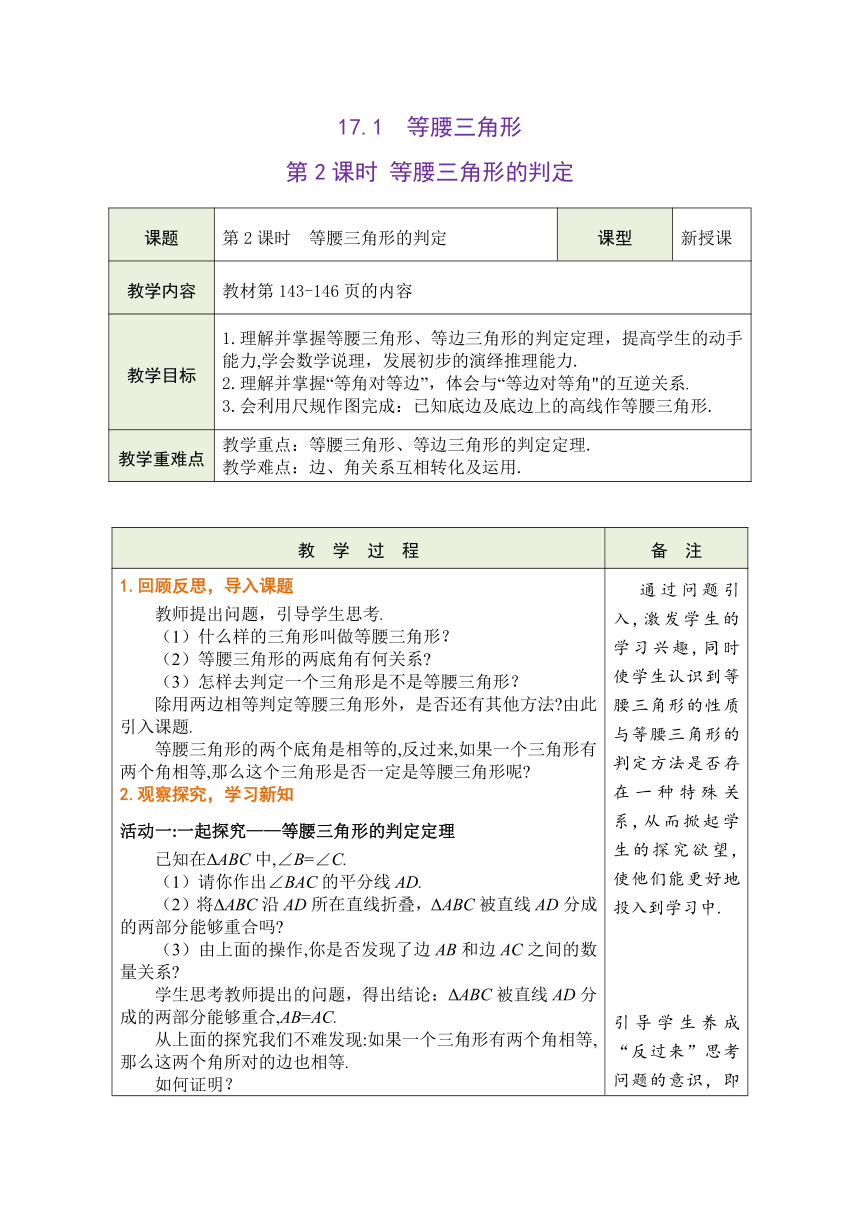

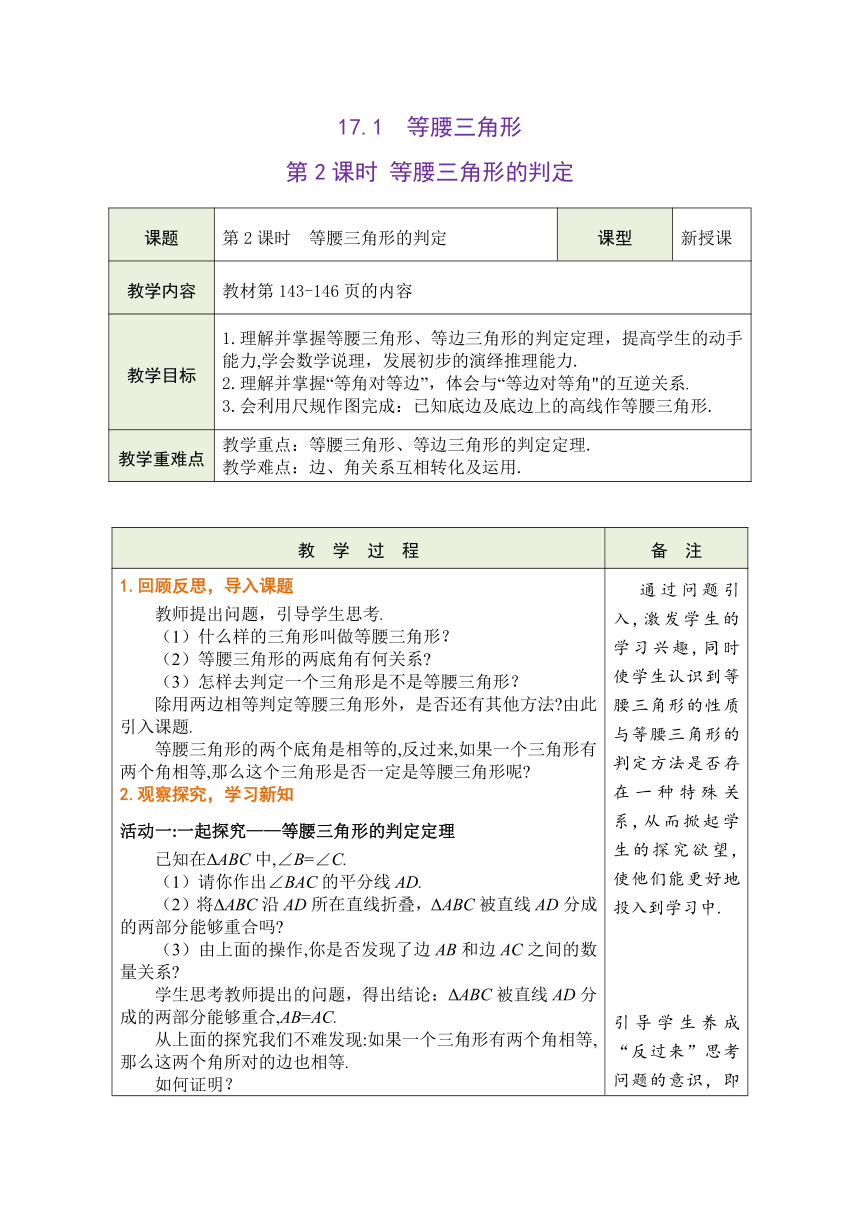

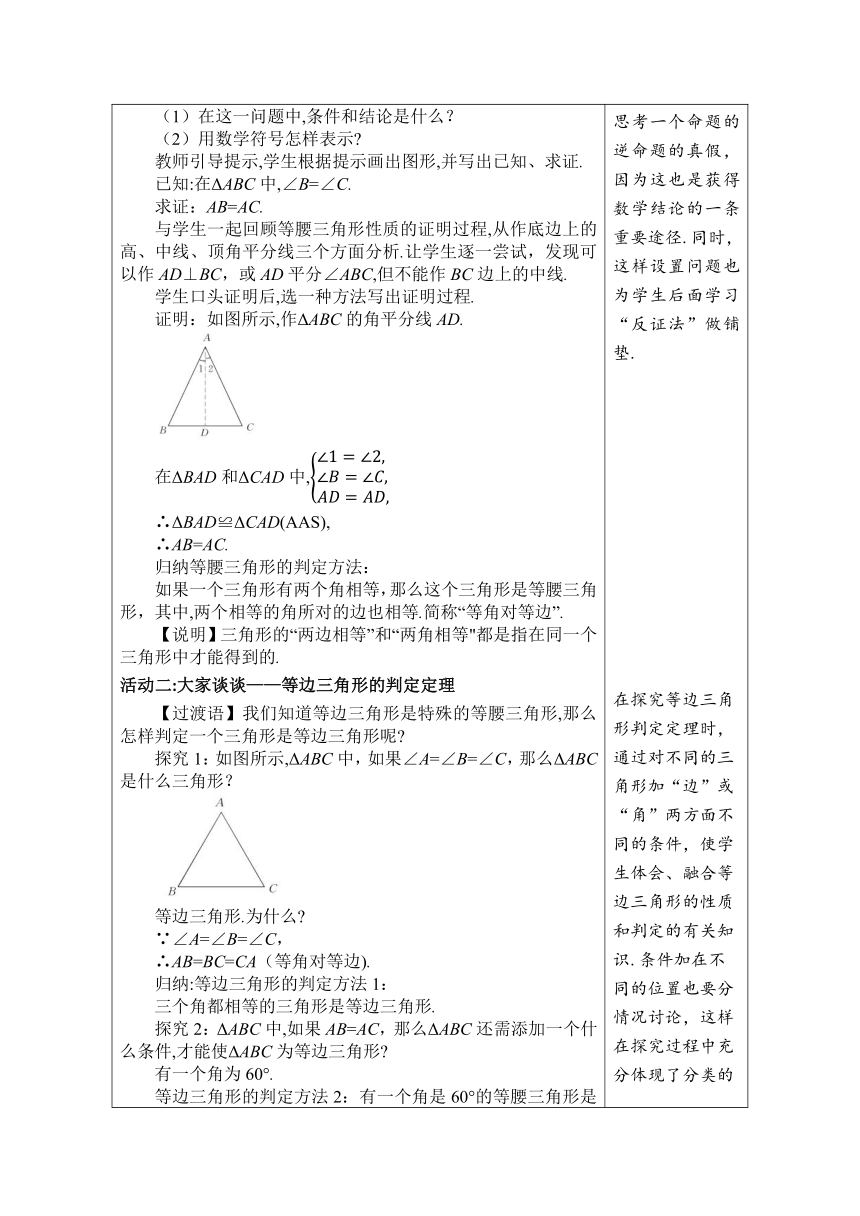

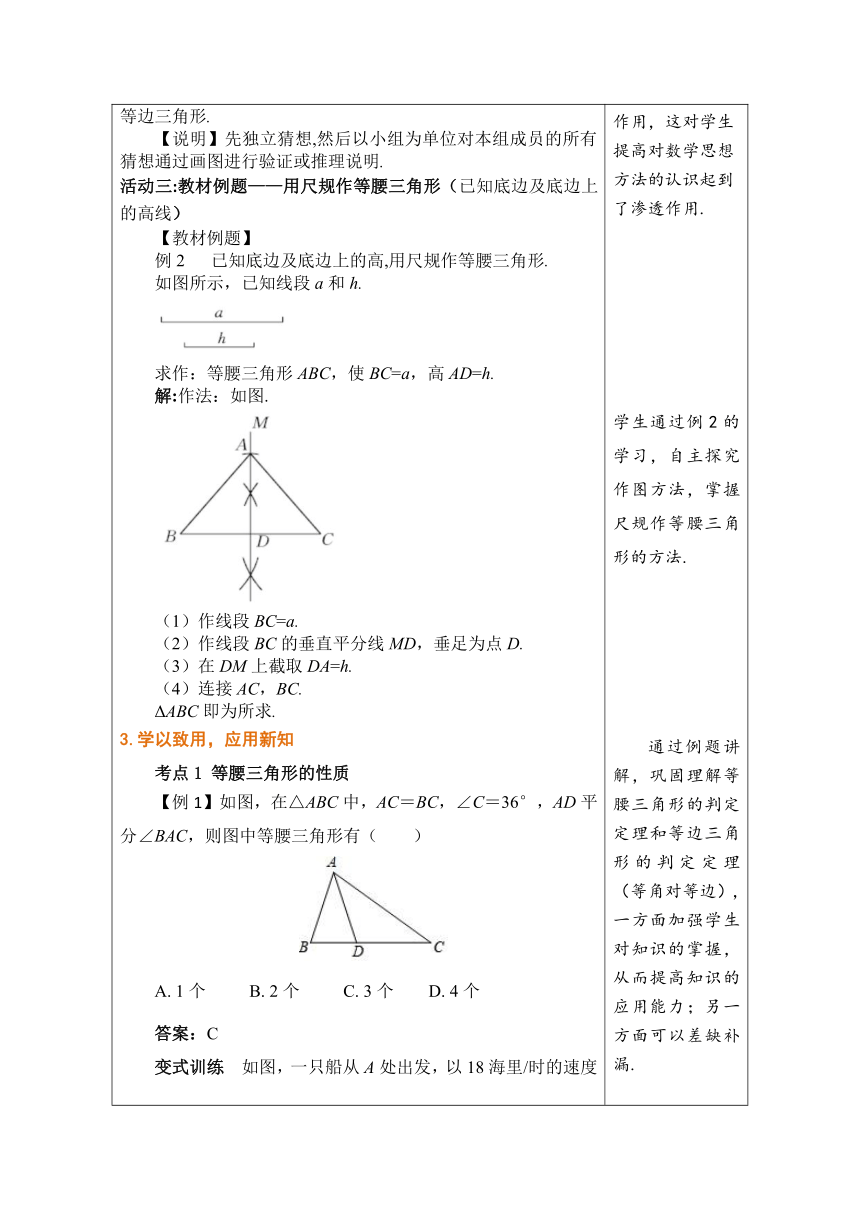

1.回顾反思,导入课题 教师提出问题,引导学生思考. (1)什么样的三角形叫做等腰三角形? (2)等腰三角形的两底角有何关系 (3)怎样去判定一个三角形是不是等腰三角形? 除用两边相等判定等腰三角形外,是否还有其他方法 由此引入课题. 等腰三角形的两个底角是相等的,反过来,如果一个三角形有两个角相等,那么这个三角形是否一定是等腰三角形呢 2.观察探究,学习新知 活动一:一起探究——等腰三角形的判定定理 已知在ΔABC中,∠B=∠C. (1)请你作出∠BAC的平分线AD. (2)将ΔABC沿AD所在直线折叠,ΔABC被直线AD分成的两部分能够重合吗 (3)由上面的操作,你是否发现了边AB和边AC之间的数量关系 学生思考教师提出的问题,得出结论:ΔABC被直线AD分成的两部分能够重合,AB=AC. 从上面的探究我们不难发现:如果一个三角形有两个角相等,那么这两个角所对的边也相等. 如何证明? (1)在这一问题中,条件和结论是什么? (2)用数学符号怎样表示 教师引导提示,学生根据提示画出图形,并写出已知、求证. 已知:在ΔABC中,∠B=∠C. 求证:AB=AC. 与学生一起回顾等腰三角形性质的证明过程,从作底边上的高、中线、顶角平分线三个方面分析.让学生逐一尝试,发现可以作AD⊥BC,或AD平分∠ABC,但不能作BC边上的中线. 学生口头证明后,选一种方法写出证明过程. 证明:如图所示,作ΔABC的角平分线AD. 在ΔBAD和ΔCAD中, ∴ΔBAD≌ΔCAD(AAS), ∴AB=AC. 归纳等腰三角形的判定方法: 如果一个三角形有两个角相等,那么这个三角形是等腰三角形,其中,两个相等的角所对的边也相等.简称“等角对等边”. 【说明】三角形的“两边相等”和“两角相等"都是指在同一个三角形中才能得到的. 活动二:大家谈谈——等边三角形的判定定理 【过渡语】我们知道等边三角形是特殊的等腰三角形,那么怎样判定一个三角形是等边三角形呢 探究1:如图所示,ΔABC中,如果∠A=∠B=∠C,那么ΔABC是什么三角形? 等边三角形.为什么 ∵∠A=∠B=∠C, ∴AB=BC=CA(等角对等边). 归纳:等边三角形的判定方法1: 三个角都相等的三角形是等边三角形. 探究2:ΔABC中,如果AB=AC,那么ΔABC还需添加一个什么条件,才能使ΔABC为等边三角形 有一个角为60°. 等边三角形的判定方法2:有一个角是60°的等腰三角形是等边三角形. 【说明】先独立猜想,然后以小组为单位对本组成员的所有猜想通过画图进行验证或推理说明. 活动三:教材例题——用尺规作等腰三角形(已知底边及底边上的高线) 【教材例题】 例2 已知底边及底边上的高,用尺规作等腰三角形. 如图所示,已知线段a和h. 求作:等腰三角形ABC,使BC=a,高AD=h. 解:作法:如图. (1)作线段BC=a. (2)作线段BC的垂直平分线MD,垂足为点D. (3)在DM上截取DA=h. (4)连接AC,BC. ΔABC即为所求. 3.学以致用,应用新知 考点1 等腰三角形的性质 【例1】如图,在△ABC中,AC=BC,∠C=36°,AD平分∠BAC,则图中等腰三角形有( ) A. 1个 B. 2个 C. 3个 D. 4个 答案:C 变式训练 如图,一只船从A处出发,以18海里/时的速度向正北航行,经过10小时到达B处.分别从A、B处望灯塔C,测得∠NAC=42°,∠NBC=84°.求B处与灯塔C距离. 解:∵∠NBC是△ABC的外角, ∴∠C=∠NBC﹣∠NAC=42°, ∴∠C=∠BAC, ∴BC=BA=18×10=180(海里), 因此B处与灯塔C距离是180海里. 【例2】下列条件不能得到等边三角形的是( ) A.有一个内角是60°的锐角三角形 B.有一个内角是60°的等腰三角形 C.顶角和底角相等的等腰三角形 D.腰和底边相等的等腰三角形 答案:A 变式训练 如图,已知OA=a,P是射线ON上一动点,∠AON=60°,当OP= 时,△AOP为等边三角形. 答案:a 4.随堂训练,巩固新知 (1)已知:如图,在△ABC中,AD∥BC,AD平分外角EAC,求证:AB=AC. 证明:∵AD∥BC, ∴∠B=∠EAD,∠C=∠DAC, ∵AD平分外角EAC, ∴∠EAD=∠DAC, ∴∠B=∠C. ∴AB=AC. (2)已知:如图△ABC中AB=6 cm,AC=8 cm,BD平分∠ABC,CD平分∠ACB,过D作直线平行于BC,交AB,AC于E,F. 求证:△DFC是等腰三角形; 求△AEF的周长. 解:证明:∵EF∥BC, ∴∠FDC=∠DCB, ∵CD平分∠ACB, ∴∠FCD=∠BCD, ∴∠FCD=∠FDC, ∴FD=FC, ∴△DFC是等腰三角形; ∵EF∥BC, ∴∠EDB=∠DBC, ∵BD平分∠ABC, ∴∠DBC=∠DBE, ∴∠EDB=∠DBE, ∴DE=BE, ∵DF=FC, ∴△AEF的周长=AE+AF+DE+DF=AE+AF+BE+FC=AB+AC, ∵AB=8 cm,AC=6 cm, ∴AB+AC=8+6=14(cm), ∴△AEF的周长为14 cm. (3)如图所示,等边三角形ABC中,点P在ΔABC内,点Q在ΔABC外,且∠ABP=∠ACQ,BP=CQ,则ΔAPQ是什么形状的三角形?试说明你的理由. 解:ΔAPQ为等边三角形.理由如下: ∵ΔABC为等边三角形,∴AB=AC. 在ΔABP与ΔACQ中, ∴ΔABP≌ΔACQ(SAS). ∴AP=AQ,∠BAP=∠CAQ. ∵∠BAC=∠BAP+∠PAC=60°, ∴∠PAQ=∠CAQ+∠PAC=60°, ∴ΔAPQ是等边三角形. 5.课堂小结,自我完善 (1)谈谈这节课你的收获有哪些? (2)等腰三角形的判定定理“等角对等边”,“三线合一”的逆命题可以作为寻找等腰三角形的一个思路. (3)等边三角形的判定定理:三个角都相等的三角形是等边三角形;有一个角等于60°的等腰三角形是等边三角形. 6.布置作业 课本P145练习1-2题,P146习题A,B组. 通过问题引入,激发学生的学习兴趣,同时使学生认识到等腰三角形的性质与等腰三角形的判定方法是否存在一种特殊关系,从而掀起学生的探究欲望,使他们能更好地投入到学习中. 引导学生养成“反过来”思考问题的意识,即思考一个命题的逆命题的真假,因为这也是获得数学结论的一条重要途径.同时,这样设置问题也为学生后面学习“反证法”做铺垫. 在探究等边三角形判定定理时,通过对不同的三角形加“边”或“角”两方面不同的条件,使学生体会、融合等边三角形的性质和判定的有关知识.条件加在不同的位置也要分情况讨论,这样在探究过程中充分体现了分类的作用,这对学生提高对数学思想方法的认识起到了渗透作用. 学生通过例2的学习,自主探究作图方法,掌握尺规作等腰三角形的方法. 通过例题讲解,巩固理解等腰三角形的判定定理和等边三角形的判定定理(等角对等边),一方面加强学生对知识的掌握,从而提高知识的应用能力;另一方面可以差缺补漏. 通过变式训练巩固所学知识,灵活运用等腰(边)三角形的判定定理解决问题. 提问引导学生思考,得出关于等腰三角形性质的猜想.数学是严谨的,需要证明前面得到的猜想.让学生经历知识的形成和证明过程,加深了对知识的理解和掌握. 为学生提供自我检测的机会,教师针对学生的学习情况,及时调整授课,查缺补漏. 通过小结,使学生梳理本节课所学内容,掌握本节课的核心内容.

板书设计 17.1 等腰三角形 第2课时 等腰三角形的判定 提纲掣领,重点突出.

教后反思 1.等腰三角形是一类特殊的三角形,在理论和实际中的应用更为广泛.教师要强调“等角对等边”必须在同一个三角形中,教师可举例加以说明,以加深学生的印象. 2.发展学生的动手、归纳猜想能力;发展学生用数学符号证明几何命题的能力;使他们进一步掌握归纳思维方法,领会数学分类讨论思想、转化思想.再进一步发展学生独立思考、勇于探索的创新精神和关于数学内容间普遍存在的相互联系、相互转化的观点. 反思,更进一步提升.

第2课时 等腰三角形的判定

课题 第2课时 等腰三角形的判定 课型 新授课

教学内容 教材第143-146页的内容

教学目标 1.理解并掌握等腰三角形、等边三角形的判定定理,提高学生的动手能力,学会数学说理,发展初步的演绎推理能力. 2.理解并掌握“等角对等边”,体会与“等边对等角"的互逆关系. 3.会利用尺规作图完成:已知底边及底边上的高线作等腰三角形.

教学重难点 教学重点:等腰三角形、等边三角形的判定定理. 教学难点:边、角关系互相转化及运用.

教 学 过 程 备 注

1.回顾反思,导入课题 教师提出问题,引导学生思考. (1)什么样的三角形叫做等腰三角形? (2)等腰三角形的两底角有何关系 (3)怎样去判定一个三角形是不是等腰三角形? 除用两边相等判定等腰三角形外,是否还有其他方法 由此引入课题. 等腰三角形的两个底角是相等的,反过来,如果一个三角形有两个角相等,那么这个三角形是否一定是等腰三角形呢 2.观察探究,学习新知 活动一:一起探究——等腰三角形的判定定理 已知在ΔABC中,∠B=∠C. (1)请你作出∠BAC的平分线AD. (2)将ΔABC沿AD所在直线折叠,ΔABC被直线AD分成的两部分能够重合吗 (3)由上面的操作,你是否发现了边AB和边AC之间的数量关系 学生思考教师提出的问题,得出结论:ΔABC被直线AD分成的两部分能够重合,AB=AC. 从上面的探究我们不难发现:如果一个三角形有两个角相等,那么这两个角所对的边也相等. 如何证明? (1)在这一问题中,条件和结论是什么? (2)用数学符号怎样表示 教师引导提示,学生根据提示画出图形,并写出已知、求证. 已知:在ΔABC中,∠B=∠C. 求证:AB=AC. 与学生一起回顾等腰三角形性质的证明过程,从作底边上的高、中线、顶角平分线三个方面分析.让学生逐一尝试,发现可以作AD⊥BC,或AD平分∠ABC,但不能作BC边上的中线. 学生口头证明后,选一种方法写出证明过程. 证明:如图所示,作ΔABC的角平分线AD. 在ΔBAD和ΔCAD中, ∴ΔBAD≌ΔCAD(AAS), ∴AB=AC. 归纳等腰三角形的判定方法: 如果一个三角形有两个角相等,那么这个三角形是等腰三角形,其中,两个相等的角所对的边也相等.简称“等角对等边”. 【说明】三角形的“两边相等”和“两角相等"都是指在同一个三角形中才能得到的. 活动二:大家谈谈——等边三角形的判定定理 【过渡语】我们知道等边三角形是特殊的等腰三角形,那么怎样判定一个三角形是等边三角形呢 探究1:如图所示,ΔABC中,如果∠A=∠B=∠C,那么ΔABC是什么三角形? 等边三角形.为什么 ∵∠A=∠B=∠C, ∴AB=BC=CA(等角对等边). 归纳:等边三角形的判定方法1: 三个角都相等的三角形是等边三角形. 探究2:ΔABC中,如果AB=AC,那么ΔABC还需添加一个什么条件,才能使ΔABC为等边三角形 有一个角为60°. 等边三角形的判定方法2:有一个角是60°的等腰三角形是等边三角形. 【说明】先独立猜想,然后以小组为单位对本组成员的所有猜想通过画图进行验证或推理说明. 活动三:教材例题——用尺规作等腰三角形(已知底边及底边上的高线) 【教材例题】 例2 已知底边及底边上的高,用尺规作等腰三角形. 如图所示,已知线段a和h. 求作:等腰三角形ABC,使BC=a,高AD=h. 解:作法:如图. (1)作线段BC=a. (2)作线段BC的垂直平分线MD,垂足为点D. (3)在DM上截取DA=h. (4)连接AC,BC. ΔABC即为所求. 3.学以致用,应用新知 考点1 等腰三角形的性质 【例1】如图,在△ABC中,AC=BC,∠C=36°,AD平分∠BAC,则图中等腰三角形有( ) A. 1个 B. 2个 C. 3个 D. 4个 答案:C 变式训练 如图,一只船从A处出发,以18海里/时的速度向正北航行,经过10小时到达B处.分别从A、B处望灯塔C,测得∠NAC=42°,∠NBC=84°.求B处与灯塔C距离. 解:∵∠NBC是△ABC的外角, ∴∠C=∠NBC﹣∠NAC=42°, ∴∠C=∠BAC, ∴BC=BA=18×10=180(海里), 因此B处与灯塔C距离是180海里. 【例2】下列条件不能得到等边三角形的是( ) A.有一个内角是60°的锐角三角形 B.有一个内角是60°的等腰三角形 C.顶角和底角相等的等腰三角形 D.腰和底边相等的等腰三角形 答案:A 变式训练 如图,已知OA=a,P是射线ON上一动点,∠AON=60°,当OP= 时,△AOP为等边三角形. 答案:a 4.随堂训练,巩固新知 (1)已知:如图,在△ABC中,AD∥BC,AD平分外角EAC,求证:AB=AC. 证明:∵AD∥BC, ∴∠B=∠EAD,∠C=∠DAC, ∵AD平分外角EAC, ∴∠EAD=∠DAC, ∴∠B=∠C. ∴AB=AC. (2)已知:如图△ABC中AB=6 cm,AC=8 cm,BD平分∠ABC,CD平分∠ACB,过D作直线平行于BC,交AB,AC于E,F. 求证:△DFC是等腰三角形; 求△AEF的周长. 解:证明:∵EF∥BC, ∴∠FDC=∠DCB, ∵CD平分∠ACB, ∴∠FCD=∠BCD, ∴∠FCD=∠FDC, ∴FD=FC, ∴△DFC是等腰三角形; ∵EF∥BC, ∴∠EDB=∠DBC, ∵BD平分∠ABC, ∴∠DBC=∠DBE, ∴∠EDB=∠DBE, ∴DE=BE, ∵DF=FC, ∴△AEF的周长=AE+AF+DE+DF=AE+AF+BE+FC=AB+AC, ∵AB=8 cm,AC=6 cm, ∴AB+AC=8+6=14(cm), ∴△AEF的周长为14 cm. (3)如图所示,等边三角形ABC中,点P在ΔABC内,点Q在ΔABC外,且∠ABP=∠ACQ,BP=CQ,则ΔAPQ是什么形状的三角形?试说明你的理由. 解:ΔAPQ为等边三角形.理由如下: ∵ΔABC为等边三角形,∴AB=AC. 在ΔABP与ΔACQ中, ∴ΔABP≌ΔACQ(SAS). ∴AP=AQ,∠BAP=∠CAQ. ∵∠BAC=∠BAP+∠PAC=60°, ∴∠PAQ=∠CAQ+∠PAC=60°, ∴ΔAPQ是等边三角形. 5.课堂小结,自我完善 (1)谈谈这节课你的收获有哪些? (2)等腰三角形的判定定理“等角对等边”,“三线合一”的逆命题可以作为寻找等腰三角形的一个思路. (3)等边三角形的判定定理:三个角都相等的三角形是等边三角形;有一个角等于60°的等腰三角形是等边三角形. 6.布置作业 课本P145练习1-2题,P146习题A,B组. 通过问题引入,激发学生的学习兴趣,同时使学生认识到等腰三角形的性质与等腰三角形的判定方法是否存在一种特殊关系,从而掀起学生的探究欲望,使他们能更好地投入到学习中. 引导学生养成“反过来”思考问题的意识,即思考一个命题的逆命题的真假,因为这也是获得数学结论的一条重要途径.同时,这样设置问题也为学生后面学习“反证法”做铺垫. 在探究等边三角形判定定理时,通过对不同的三角形加“边”或“角”两方面不同的条件,使学生体会、融合等边三角形的性质和判定的有关知识.条件加在不同的位置也要分情况讨论,这样在探究过程中充分体现了分类的作用,这对学生提高对数学思想方法的认识起到了渗透作用. 学生通过例2的学习,自主探究作图方法,掌握尺规作等腰三角形的方法. 通过例题讲解,巩固理解等腰三角形的判定定理和等边三角形的判定定理(等角对等边),一方面加强学生对知识的掌握,从而提高知识的应用能力;另一方面可以差缺补漏. 通过变式训练巩固所学知识,灵活运用等腰(边)三角形的判定定理解决问题. 提问引导学生思考,得出关于等腰三角形性质的猜想.数学是严谨的,需要证明前面得到的猜想.让学生经历知识的形成和证明过程,加深了对知识的理解和掌握. 为学生提供自我检测的机会,教师针对学生的学习情况,及时调整授课,查缺补漏. 通过小结,使学生梳理本节课所学内容,掌握本节课的核心内容.

板书设计 17.1 等腰三角形 第2课时 等腰三角形的判定 提纲掣领,重点突出.

教后反思 1.等腰三角形是一类特殊的三角形,在理论和实际中的应用更为广泛.教师要强调“等角对等边”必须在同一个三角形中,教师可举例加以说明,以加深学生的印象. 2.发展学生的动手、归纳猜想能力;发展学生用数学符号证明几何命题的能力;使他们进一步掌握归纳思维方法,领会数学分类讨论思想、转化思想.再进一步发展学生独立思考、勇于探索的创新精神和关于数学内容间普遍存在的相互联系、相互转化的观点. 反思,更进一步提升.

同课章节目录

- 第十二章 分式和分式方程

- 12.1 分式

- 12.2 分式的乘除

- 12.3 分式的加减

- 12.4 分式方程

- 12.5 分式方程的应用

- 第十三章 全等三角形

- 13.1 命题与证明

- 13.2 全等图形

- 13.3 全等三角形的判定

- 13.4 三角形的尺规作图

- 第十四章 实数

- 14.1 平方根

- 14.2 立方根

- 14.3 实数

- 14.4 近似数

- 14.5 用计算器求平方根与立方根

- 第十五章 二次根式

- 15.1 二次根式

- 15.2 二次根式的乘除

- 15.3 二次根式的加减

- 15.4 二次根式的混合

- 第十六章 轴对称和中心对称

- 16.1 轴对称

- 16.2 线段的垂直平分

- 16.3 角的平分线

- 16.4 中心对称图形

- 16.5 利用图形的平移、旋转和轴对称设计图案

- 第十七章 特殊三角形

- 17.1 等腰三角形

- 17.2 直角三角形

- 17.3 勾股定理

- 17.4 直角三角形全等的判定

- 17.5 反证法