17.5 反证法 教学设计(表格式)冀教版数学八年级上册

文档属性

| 名称 | 17.5 反证法 教学设计(表格式)冀教版数学八年级上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 153.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 冀教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

17.5 反证法

课题 17.5 反证法 课型 新授课

教学内容 教材第162-164页的内容

教学目标 1.通过实例体会反证法的含义. 2.知道反证法证明命题的一般步骤. 3.借助实例感受反证法的思想.

教学重难点 教学重点:反证法证明命题的步骤. 教学难点:运用反证法证明命题.

教 学 过 程 备 注

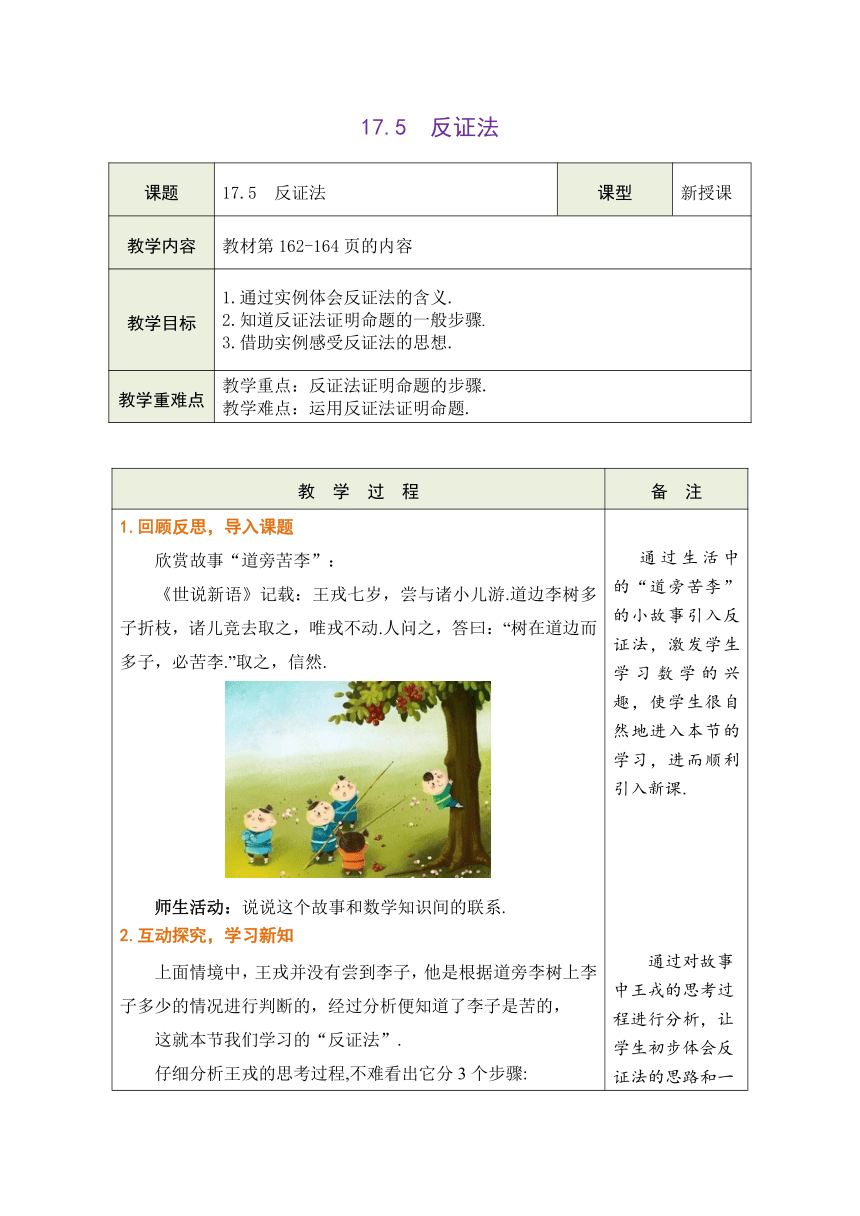

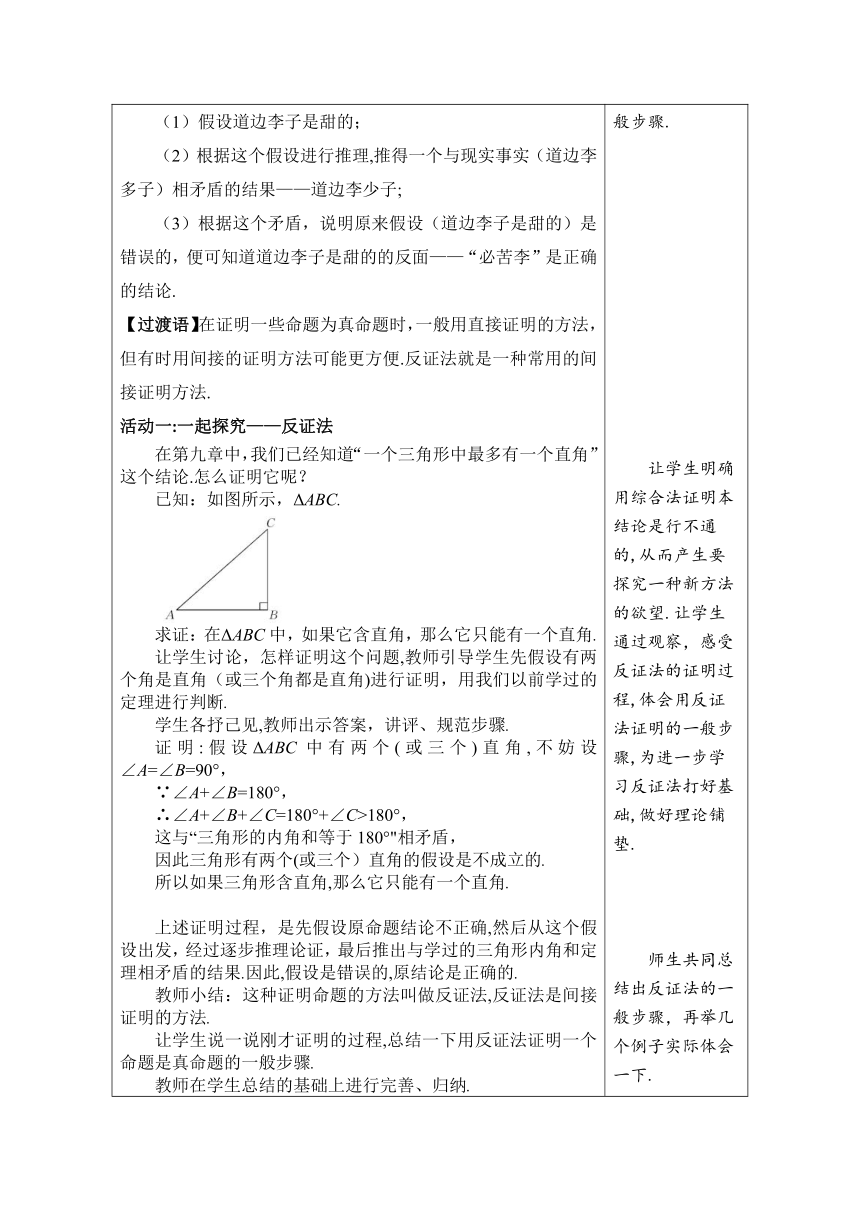

1.回顾反思,导入课题 欣赏故事“道旁苦李”: 《世说新语》记载:王戎七岁,尝与诸小儿游.道边李树多子折枝,诸儿竞去取之,唯戎不动.人问之,答曰:“树在道边而多子,必苦李.”取之,信然. 师生活动:说说这个故事和数学知识间的联系. 2.互动探究,学习新知 上面情境中,王戎并没有尝到李子,他是根据道旁李树上李子多少的情况进行判断的,经过分析便知道了李子是苦的, 这就本节我们学习的“反证法”. 仔细分析王戎的思考过程,不难看出它分3个步骤: (1)假设道边李子是甜的; (2)根据这个假设进行推理,推得一个与现实事实(道边李多子)相矛盾的结果——道边李少子; (3)根据这个矛盾,说明原来假设(道边李子是甜的)是错误的,便可知道道边李子是甜的的反面——“必苦李”是正确的结论. 【过渡语】在证明一些命题为真命题时,一般用直接证明的方法,但有时用间接的证明方法可能更方便.反证法就是一种常用的间接证明方法. 活动一:一起探究——反证法 在第九章中,我们已经知道“一个三角形中最多有一个直角”这个结论.怎么证明它呢? 已知:如图所示,ΔABC. 求证:在ΔABC中,如果它含直角,那么它只能有一个直角. 让学生讨论,怎样证明这个问题,教师引导学生先假设有两个角是直角(或三个角都是直角)进行证明,用我们以前学过的定理进行判断. 学生各抒己见,教师出示答案,讲评、规范步骤. 证明:假设ΔABC中有两个(或三个)直角,不妨设∠A=∠B=90°, ∵∠A+∠B=180°, ∴∠A+∠B+∠C=180°+∠C>180°, 这与“三角形的内角和等于180°"相矛盾, 因此三角形有两个(或三个)直角的假设是不成立的. 所以如果三角形含直角,那么它只能有一个直角. 上述证明过程,是先假设原命题结论不正确,然后从这个假设出发,经过逐步推理论证,最后推出与学过的三角形内角和定理相矛盾的结果.因此,假设是错误的,原结论是正确的. 教师小结:这种证明命题的方法叫做反证法,反证法是间接证明的方法. 让学生说一说刚才证明的过程,总结一下用反证法证明一个命题是真命题的一般步骤. 教师在学生总结的基础上进行完善、归纳. 第一步:假设命题的结论不成立. 第二步:从这个假设和其他已知条件出发,经过推理论证,得出与学过的概念、基本事实、已证明的定理、性质或题设条件相矛盾的结果. 第三步:由矛盾的结果,判定假设不成立,从而说明命题的结论是正确的. 活动二:教材例题——反证法的应用举例 例1 用反证法证明平行线的性质定理一:两条平行线被第三条直线所截,同位角相等. (1)想一想用反证法证明一个命题是真命题的一般步骤是什么; (2)写出已知、求证; (3)和小组成员讨论,交流解决问题的思路和想法,选择恰当的方法进行推理,注意推理的严密性. 指两名学生板演后,全班同学进行点评,找出存在的问题,对于好的思路和想法,教师要给予鼓励和表扬,最后教师规范出解题过程,其他同学进行比较,找出自身存在的问题进行修改. 已知:如图所示,直线AB∥CD,直线EF分别与直线AB,CD交于点G,H,∠1和∠2是同位角. 求证:∠1=∠2 证明:假设∠1≠∠2. 过点G作直线MN,使得∠EGN=∠1. ∵∠EGN=∠1, ∴MN∥CD(基本事实). 又∵AB∥CD(已知), ∴过点G,有两条不同的直线AB和MN都与直线CD平行.这与“经过已知直线外一点,有且只有一条直线和已知直线平行"相矛盾. ∴∠1≠∠2的假设是不成立的. 因此∠1=∠2. 例2 用反证法证明直角三角形全等的“斜边、直角边"定理. 分析:(1)想一想直角三角形全等的判定定理是什么,它的已知条件和结论分别是什么 (2)画出图形,写出已知、求证,小组讨论过程. (3)出示答案,教师进行细致讲解. 已知:在ΔABC和ΔA'B'C',∠C=∠C’=90°,AB=A'B’,AC=A'C',如图所示. 求证:ΔABC≌ΔA’B’C'. 证明:假设ΔABC与ΔA’B'C’不全等,即BC≠B'C’,不妨设BC<B’C’,在B'C'上截取C'D=CB,连接A’D. 在ΔABC与ΔA'DC'中, ∵AC=A'C',∠C=∠C’,CB=C'D, ∴ΔABC≌ΔA'DC’(SAS). ∴AB=A’D(全等三角形的对应边相等). ∵AB=A’B’(已知), ∴A’B’=A'D(等量代换). ∴∠B'=∠A’DB’(等边对等角). ∴∠A’DB’<90°(三角形的内角和定理), 即∠C’<∠A'DB'〈90°(三角形的外角大于和它不相邻的内角). 这与∠C’=90°相矛盾. 因此,BC≠B'C'的假设不成立,即ΔABC与ΔA’B’C’不全等的假设不成立. 所以ΔABC≌ΔA’B'C'. 【做一做】用反证法证明: (1)如果a·b=0,那么a,b中至少有一个等于0. (2)两条直线相交,有且只有一个交点. 小组讨论解决. 3.学以致用,应用新知 考点 反证法 【例1】已知△ABC中,AB=AC,求证:∠B<90°,下面写出运用反证法证明这个命题的四个步骤: ①∴∠A+∠B+∠C>180°,这与三角形内角和为180°矛盾 ②因此假设不成立.∴∠B<90° ③假设在△ABC中,∠B≥90° ④由AB=AC,得∠B=∠C≥90°,即∠B+∠C≥180°. 这四个步骤正确的顺序应是( ) A.④③①② B.③④②① C.①②③④ D.③④①② 答案:D 【例2】用反证法证明:等腰三角形的底角是锐角. 证明:假设等腰三角形的底角不是锐角,则大于或等于90°. 根据等腰三角形的两个底角相等,则两个底角的和大于或等于180°. 则该三角形的三个内角的和一定大于180°,这与三角形的内角和定理相矛盾,故假设不成立. 所以等腰三角形的底角是锐角. 4.随堂训练,巩固新知 (1)选择用反证法证明“已知:在△ABC中,∠C=90°,求证:∠A,∠B中至少有一个角不大于45°”时,应先假设( ) A.∠A≤45°,∠B≤45° B.∠A≥45°,∠B≥45° C.∠A<45°,∠B<45° D.∠A>45°,∠B>45° 答案:D (2)已知五个正数的和为1,用反证法证明:这五个正数中至少有一个大于或等于. 证明:假设这五个正数a1,a2,a3,a4,a5中没有一个大于或等于,即都小于,那么a1+a2+a3+a4+a5<5×=1,这与已知a1+a2+a3+a4+a5=1矛盾.所以原命题得证. (3)用反证法证明三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和. 分析:首先假设三角形的一个外角不等于与它不相邻的两个内角的和,根据三角形的内角和等于180°,得到矛盾,所以假设不成立,进而可知三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和. 已知:如图所示,∠1是ΔABC的一个外角. 求证:∠1=∠A+∠B. 证明:假设∠1≠∠A+∠B, 在ΔABC中,∠A+∠B+∠2=180°, ∵∠1+∠2=180°, ∴∠2=180°-∠1, ∵∠1≠∠A+∠B, ∴∠2≠180°—(∠A+∠B) ∴∠A+∠B+∠2≠180°. 与“三角形的内角和等于180°”相矛盾, ∴假设不成立,原命题成立, 即∠1=∠A+∠B. 5.课堂小结,自我完善 (1)谈谈这节课你的收获有哪些? (2)用反证法证明一个命题是真命题的一般步骤 第一步:假设命题的结论不成立. 第二步:从这个假设和其他已知条件出发,经过推理论证,得出与学过的概念、基本事实、已证明的定理、性质或题设条件相矛盾的结果. 第三步:由矛盾的结果,判定假设不成立,从而说明命题的结论是正确的. (3)用反证法证明时,一定要得出矛盾,这种矛盾可以是与已知矛盾,也可以是与某个定义、公理、定理矛盾.. 6.布置作业 课本P145练习1-2题,P146习题A,B组. 通过生活中的“道旁苦李”的小故事引入反证法,激发学生学习数学的兴趣,使学生很自然地进入本节的学习,进而顺利引入新课. 通过对故事中王戎的思考过程进行分析,让学生初步体会反证法的思路和一般步骤. 让学生明确用综合法证明本结论是行不通的,从而产生要探究一种新方法的欲望.让学生通过观察,感受反证法的证明过程,体会用反证法证明的一般步骤,为进一步学习反证法打好基础,做好理论铺垫. 师生共同总结出反证法的一般步骤,再举几个例子实际体会一下. 运用反证法对第七章平行线的性质定理给出了证明. 运用反证法对直角三角形全等的“斜边、直角边”定理给出了证明,让学生通过对两种证明方法的对比,体会反证法的价值. 通过两个例题让学生理解反证法的证明过程,感受逻辑推理的过程和语言的严密性,使学生更好地掌握这种特殊的证明命题的方法. 通过例题讲解,巩固理解反证法,一方面加强学生对知识的掌握,从而提高知识的应用能力;另一方面可以差缺补漏. 为学生提供自我检测的机会,教师针对学生的学习情况,及时调整授课,查缺补漏. 通过小结,使学生梳理本节课所学内容,掌握本节课的核心内容.

板书设计 17.5 反证法 提纲掣领,重点突出.

教后反思 1.让学生置身于知识的发生、发展过程中,经历直观感知、观察发现、抽象概括、符号表示等思维过程,展示“数学的严谨性”是对事物的感性认识的升华和提高,有助于提高学生分析问题和解决问题的能力. 2.教学通过丰富的实例展开,这一方面可以使学生体会反证法思想与现实世界的联系,另一方面,活生生的例子也会增强学生学习反证法的兴趣,产生学习数学的积极情感,使他们感受到反证法思想离自己很近,反证法很有用. 反思,更进一步提升.

课题 17.5 反证法 课型 新授课

教学内容 教材第162-164页的内容

教学目标 1.通过实例体会反证法的含义. 2.知道反证法证明命题的一般步骤. 3.借助实例感受反证法的思想.

教学重难点 教学重点:反证法证明命题的步骤. 教学难点:运用反证法证明命题.

教 学 过 程 备 注

1.回顾反思,导入课题 欣赏故事“道旁苦李”: 《世说新语》记载:王戎七岁,尝与诸小儿游.道边李树多子折枝,诸儿竞去取之,唯戎不动.人问之,答曰:“树在道边而多子,必苦李.”取之,信然. 师生活动:说说这个故事和数学知识间的联系. 2.互动探究,学习新知 上面情境中,王戎并没有尝到李子,他是根据道旁李树上李子多少的情况进行判断的,经过分析便知道了李子是苦的, 这就本节我们学习的“反证法”. 仔细分析王戎的思考过程,不难看出它分3个步骤: (1)假设道边李子是甜的; (2)根据这个假设进行推理,推得一个与现实事实(道边李多子)相矛盾的结果——道边李少子; (3)根据这个矛盾,说明原来假设(道边李子是甜的)是错误的,便可知道道边李子是甜的的反面——“必苦李”是正确的结论. 【过渡语】在证明一些命题为真命题时,一般用直接证明的方法,但有时用间接的证明方法可能更方便.反证法就是一种常用的间接证明方法. 活动一:一起探究——反证法 在第九章中,我们已经知道“一个三角形中最多有一个直角”这个结论.怎么证明它呢? 已知:如图所示,ΔABC. 求证:在ΔABC中,如果它含直角,那么它只能有一个直角. 让学生讨论,怎样证明这个问题,教师引导学生先假设有两个角是直角(或三个角都是直角)进行证明,用我们以前学过的定理进行判断. 学生各抒己见,教师出示答案,讲评、规范步骤. 证明:假设ΔABC中有两个(或三个)直角,不妨设∠A=∠B=90°, ∵∠A+∠B=180°, ∴∠A+∠B+∠C=180°+∠C>180°, 这与“三角形的内角和等于180°"相矛盾, 因此三角形有两个(或三个)直角的假设是不成立的. 所以如果三角形含直角,那么它只能有一个直角. 上述证明过程,是先假设原命题结论不正确,然后从这个假设出发,经过逐步推理论证,最后推出与学过的三角形内角和定理相矛盾的结果.因此,假设是错误的,原结论是正确的. 教师小结:这种证明命题的方法叫做反证法,反证法是间接证明的方法. 让学生说一说刚才证明的过程,总结一下用反证法证明一个命题是真命题的一般步骤. 教师在学生总结的基础上进行完善、归纳. 第一步:假设命题的结论不成立. 第二步:从这个假设和其他已知条件出发,经过推理论证,得出与学过的概念、基本事实、已证明的定理、性质或题设条件相矛盾的结果. 第三步:由矛盾的结果,判定假设不成立,从而说明命题的结论是正确的. 活动二:教材例题——反证法的应用举例 例1 用反证法证明平行线的性质定理一:两条平行线被第三条直线所截,同位角相等. (1)想一想用反证法证明一个命题是真命题的一般步骤是什么; (2)写出已知、求证; (3)和小组成员讨论,交流解决问题的思路和想法,选择恰当的方法进行推理,注意推理的严密性. 指两名学生板演后,全班同学进行点评,找出存在的问题,对于好的思路和想法,教师要给予鼓励和表扬,最后教师规范出解题过程,其他同学进行比较,找出自身存在的问题进行修改. 已知:如图所示,直线AB∥CD,直线EF分别与直线AB,CD交于点G,H,∠1和∠2是同位角. 求证:∠1=∠2 证明:假设∠1≠∠2. 过点G作直线MN,使得∠EGN=∠1. ∵∠EGN=∠1, ∴MN∥CD(基本事实). 又∵AB∥CD(已知), ∴过点G,有两条不同的直线AB和MN都与直线CD平行.这与“经过已知直线外一点,有且只有一条直线和已知直线平行"相矛盾. ∴∠1≠∠2的假设是不成立的. 因此∠1=∠2. 例2 用反证法证明直角三角形全等的“斜边、直角边"定理. 分析:(1)想一想直角三角形全等的判定定理是什么,它的已知条件和结论分别是什么 (2)画出图形,写出已知、求证,小组讨论过程. (3)出示答案,教师进行细致讲解. 已知:在ΔABC和ΔA'B'C',∠C=∠C’=90°,AB=A'B’,AC=A'C',如图所示. 求证:ΔABC≌ΔA’B’C'. 证明:假设ΔABC与ΔA’B'C’不全等,即BC≠B'C’,不妨设BC<B’C’,在B'C'上截取C'D=CB,连接A’D. 在ΔABC与ΔA'DC'中, ∵AC=A'C',∠C=∠C’,CB=C'D, ∴ΔABC≌ΔA'DC’(SAS). ∴AB=A’D(全等三角形的对应边相等). ∵AB=A’B’(已知), ∴A’B’=A'D(等量代换). ∴∠B'=∠A’DB’(等边对等角). ∴∠A’DB’<90°(三角形的内角和定理), 即∠C’<∠A'DB'〈90°(三角形的外角大于和它不相邻的内角). 这与∠C’=90°相矛盾. 因此,BC≠B'C'的假设不成立,即ΔABC与ΔA’B’C’不全等的假设不成立. 所以ΔABC≌ΔA’B'C'. 【做一做】用反证法证明: (1)如果a·b=0,那么a,b中至少有一个等于0. (2)两条直线相交,有且只有一个交点. 小组讨论解决. 3.学以致用,应用新知 考点 反证法 【例1】已知△ABC中,AB=AC,求证:∠B<90°,下面写出运用反证法证明这个命题的四个步骤: ①∴∠A+∠B+∠C>180°,这与三角形内角和为180°矛盾 ②因此假设不成立.∴∠B<90° ③假设在△ABC中,∠B≥90° ④由AB=AC,得∠B=∠C≥90°,即∠B+∠C≥180°. 这四个步骤正确的顺序应是( ) A.④③①② B.③④②① C.①②③④ D.③④①② 答案:D 【例2】用反证法证明:等腰三角形的底角是锐角. 证明:假设等腰三角形的底角不是锐角,则大于或等于90°. 根据等腰三角形的两个底角相等,则两个底角的和大于或等于180°. 则该三角形的三个内角的和一定大于180°,这与三角形的内角和定理相矛盾,故假设不成立. 所以等腰三角形的底角是锐角. 4.随堂训练,巩固新知 (1)选择用反证法证明“已知:在△ABC中,∠C=90°,求证:∠A,∠B中至少有一个角不大于45°”时,应先假设( ) A.∠A≤45°,∠B≤45° B.∠A≥45°,∠B≥45° C.∠A<45°,∠B<45° D.∠A>45°,∠B>45° 答案:D (2)已知五个正数的和为1,用反证法证明:这五个正数中至少有一个大于或等于. 证明:假设这五个正数a1,a2,a3,a4,a5中没有一个大于或等于,即都小于,那么a1+a2+a3+a4+a5<5×=1,这与已知a1+a2+a3+a4+a5=1矛盾.所以原命题得证. (3)用反证法证明三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和. 分析:首先假设三角形的一个外角不等于与它不相邻的两个内角的和,根据三角形的内角和等于180°,得到矛盾,所以假设不成立,进而可知三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和. 已知:如图所示,∠1是ΔABC的一个外角. 求证:∠1=∠A+∠B. 证明:假设∠1≠∠A+∠B, 在ΔABC中,∠A+∠B+∠2=180°, ∵∠1+∠2=180°, ∴∠2=180°-∠1, ∵∠1≠∠A+∠B, ∴∠2≠180°—(∠A+∠B) ∴∠A+∠B+∠2≠180°. 与“三角形的内角和等于180°”相矛盾, ∴假设不成立,原命题成立, 即∠1=∠A+∠B. 5.课堂小结,自我完善 (1)谈谈这节课你的收获有哪些? (2)用反证法证明一个命题是真命题的一般步骤 第一步:假设命题的结论不成立. 第二步:从这个假设和其他已知条件出发,经过推理论证,得出与学过的概念、基本事实、已证明的定理、性质或题设条件相矛盾的结果. 第三步:由矛盾的结果,判定假设不成立,从而说明命题的结论是正确的. (3)用反证法证明时,一定要得出矛盾,这种矛盾可以是与已知矛盾,也可以是与某个定义、公理、定理矛盾.. 6.布置作业 课本P145练习1-2题,P146习题A,B组. 通过生活中的“道旁苦李”的小故事引入反证法,激发学生学习数学的兴趣,使学生很自然地进入本节的学习,进而顺利引入新课. 通过对故事中王戎的思考过程进行分析,让学生初步体会反证法的思路和一般步骤. 让学生明确用综合法证明本结论是行不通的,从而产生要探究一种新方法的欲望.让学生通过观察,感受反证法的证明过程,体会用反证法证明的一般步骤,为进一步学习反证法打好基础,做好理论铺垫. 师生共同总结出反证法的一般步骤,再举几个例子实际体会一下. 运用反证法对第七章平行线的性质定理给出了证明. 运用反证法对直角三角形全等的“斜边、直角边”定理给出了证明,让学生通过对两种证明方法的对比,体会反证法的价值. 通过两个例题让学生理解反证法的证明过程,感受逻辑推理的过程和语言的严密性,使学生更好地掌握这种特殊的证明命题的方法. 通过例题讲解,巩固理解反证法,一方面加强学生对知识的掌握,从而提高知识的应用能力;另一方面可以差缺补漏. 为学生提供自我检测的机会,教师针对学生的学习情况,及时调整授课,查缺补漏. 通过小结,使学生梳理本节课所学内容,掌握本节课的核心内容.

板书设计 17.5 反证法 提纲掣领,重点突出.

教后反思 1.让学生置身于知识的发生、发展过程中,经历直观感知、观察发现、抽象概括、符号表示等思维过程,展示“数学的严谨性”是对事物的感性认识的升华和提高,有助于提高学生分析问题和解决问题的能力. 2.教学通过丰富的实例展开,这一方面可以使学生体会反证法思想与现实世界的联系,另一方面,活生生的例子也会增强学生学习反证法的兴趣,产生学习数学的积极情感,使他们感受到反证法思想离自己很近,反证法很有用. 反思,更进一步提升.

同课章节目录

- 第十二章 分式和分式方程

- 12.1 分式

- 12.2 分式的乘除

- 12.3 分式的加减

- 12.4 分式方程

- 12.5 分式方程的应用

- 第十三章 全等三角形

- 13.1 命题与证明

- 13.2 全等图形

- 13.3 全等三角形的判定

- 13.4 三角形的尺规作图

- 第十四章 实数

- 14.1 平方根

- 14.2 立方根

- 14.3 实数

- 14.4 近似数

- 14.5 用计算器求平方根与立方根

- 第十五章 二次根式

- 15.1 二次根式

- 15.2 二次根式的乘除

- 15.3 二次根式的加减

- 15.4 二次根式的混合

- 第十六章 轴对称和中心对称

- 16.1 轴对称

- 16.2 线段的垂直平分

- 16.3 角的平分线

- 16.4 中心对称图形

- 16.5 利用图形的平移、旋转和轴对称设计图案

- 第十七章 特殊三角形

- 17.1 等腰三角形

- 17.2 直角三角形

- 17.3 勾股定理

- 17.4 直角三角形全等的判定

- 17.5 反证法