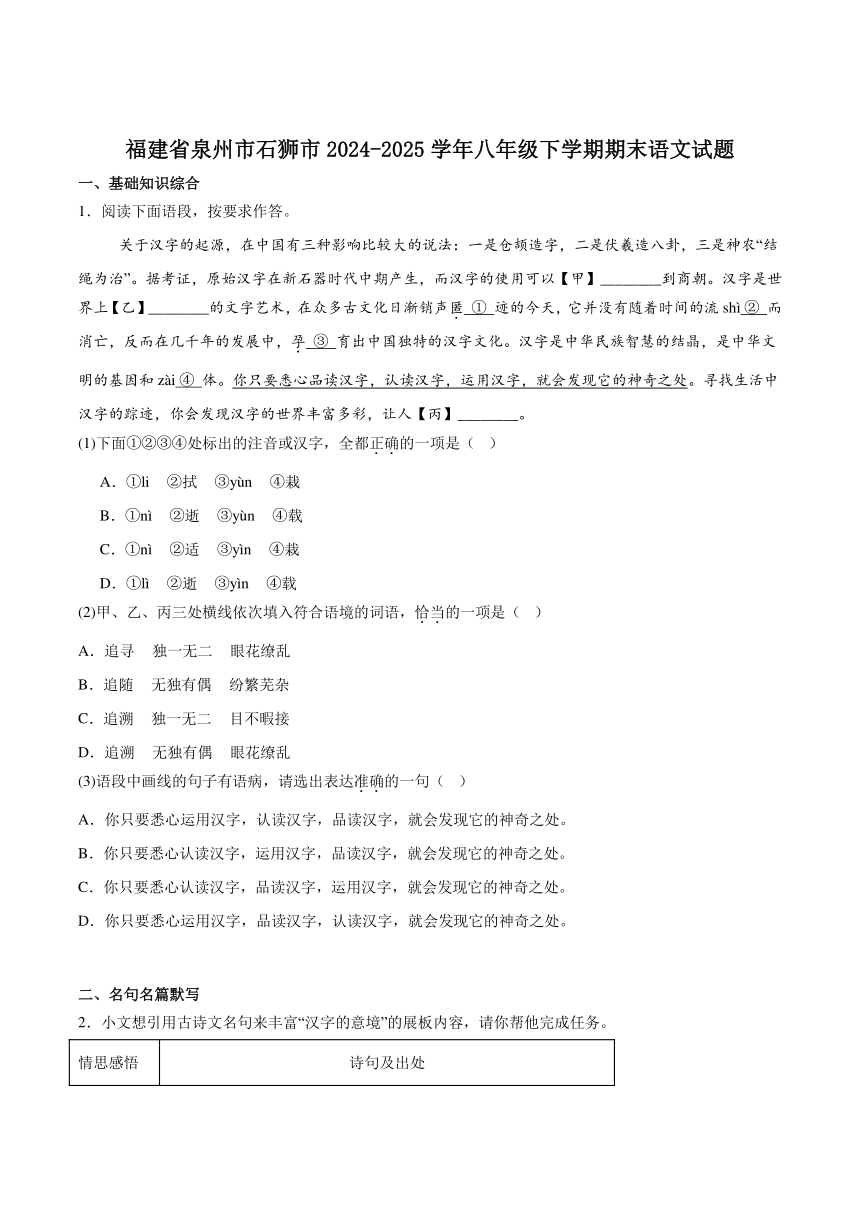

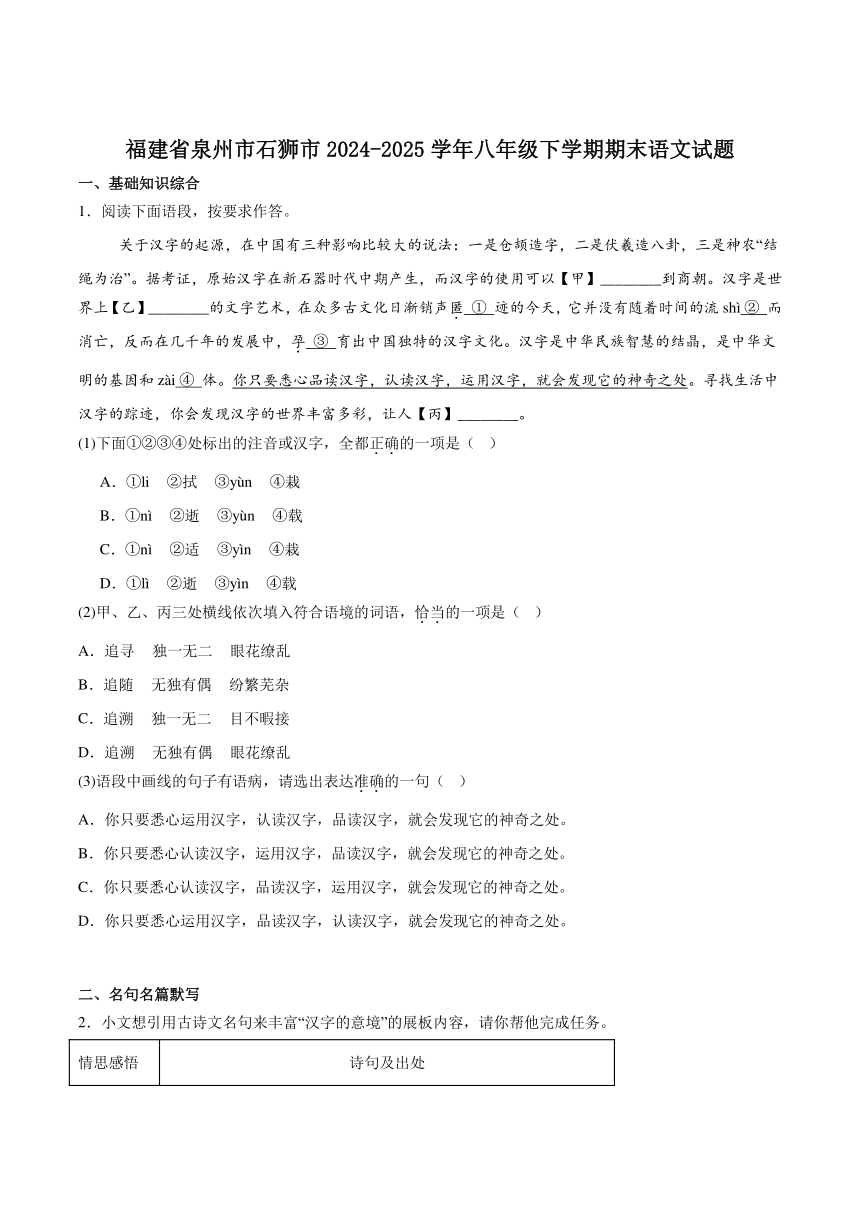

福建省泉州市石狮市2024-2025学年八年级下学期期末考试语文试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 福建省泉州市石狮市2024-2025学年八年级下学期期末考试语文试卷(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 179.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-23 16:03:02 | ||

图片预览

文档简介

福建省泉州市石狮市2024-2025学年八年级下学期期末语文试题

一、基础知识综合

1.阅读下面语段,按要求作答。

关于汉字的起源,在中国有三种影响比较大的说法:一是仓颉造字,二是伏羲造八卦,三是神农“结绳为治”。据考证,原始汉字在新石器时代中期产生,而汉字的使用可以【甲】________到商朝。汉字是世界上【乙】________的文字艺术,在众多古文化日渐销声匿 ① 迹的今天,它并没有随着时间的流shì ② 而消亡,反而在几千年的发展中,孕 ③ 育出中国独特的汉字文化。汉字是中华民族智慧的结晶,是中华文明的基因和zài ④ 体。你只要悉心品读汉字,认读汉字,运用汉字,就会发现它的神奇之处。寻找生活中汉字的踪迹,你会发现汉字的世界丰富多彩,让人【丙】________。

(1)下面①②③④处标出的注音或汉字,全都正确的一项是( )

A.①li ②拭 ③yùn ④栽

B.①nì ②逝 ③yùn ④载

C.①nì ②适 ③yìn ④栽

D.①lì ②逝 ③yìn ④载

(2)甲、乙、丙三处横线依次填入符合语境的词语,恰当的一项是( )

A.追寻 独一无二 眼花缭乱

B.追随 无独有偶 纷繁芜杂

C.追溯 独一无二 目不暇接

D.追溯 无独有偶 眼花缭乱

(3)语段中画线的句子有语病,请选出表达准确的一句( )

A.你只要悉心运用汉字,认读汉字,品读汉字,就会发现它的神奇之处。

B.你只要悉心认读汉字,运用汉字,品读汉字,就会发现它的神奇之处。

C.你只要悉心认读汉字,品读汉字,运用汉字,就会发现它的神奇之处。

D.你只要悉心运用汉字,品读汉字,认读汉字,就会发现它的神奇之处。

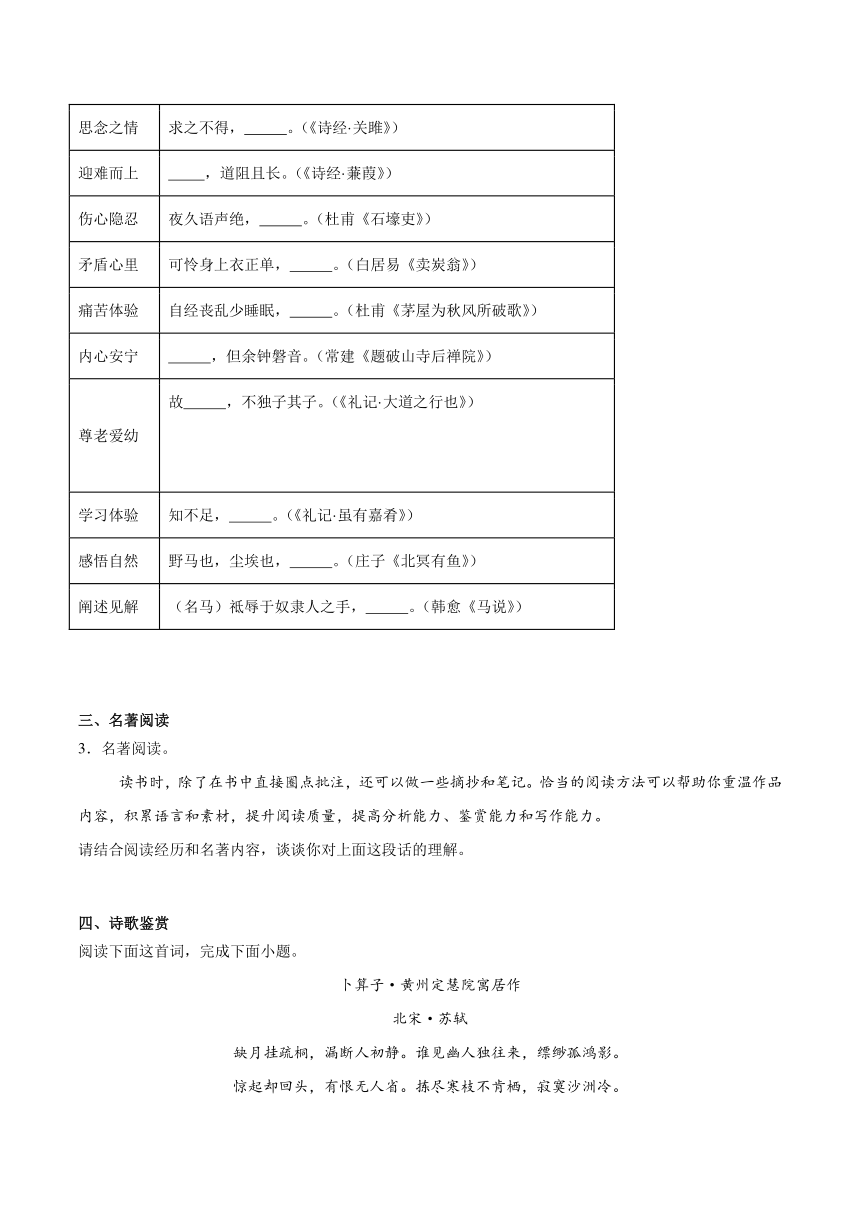

二、名句名篇默写

2.小文想引用古诗文名句来丰富“汉字的意境”的展板内容,请你帮他完成任务。

情思感悟 诗句及出处

思念之情 求之不得, 。(《诗经·关雎》)

迎难而上 ,道阻且长。(《诗经·蒹葭》)

伤心隐忍 夜久语声绝, 。(杜甫《石壕吏》)

矛盾心里 可怜身上衣正单, 。(白居易《卖炭翁》)

痛苦体验 自经丧乱少睡眠, 。(杜甫《茅屋为秋风所破歌》)

内心安宁 ,但余钟磐音。(常建《题破山寺后禅院》)

尊老爱幼 故 ,不独子其子。(《礼记·大道之行也》)

学习体验 知不足, 。(《礼记·虽有嘉肴》)

感悟自然 野马也,尘埃也, 。(庄子《北冥有鱼》)

阐述见解 (名马)祗辱于奴隶人之手, 。(韩愈《马说》)

三、名著阅读

3.名著阅读。

读书时,除了在书中直接圈点批注,还可以做一些摘抄和笔记。恰当的阅读方法可以帮助你重温作品内容,积累语言和素材,提升阅读质量,提高分析能力、鉴赏能力和写作能力。

请结合阅读经历和名著内容,谈谈你对上面这段话的理解。

四、诗歌鉴赏

阅读下面这首词,完成下面小题。

卜算子·黄州定慧院寓居作

北宋·苏轼

缺月挂疏桐,漏断人初静。谁见幽人独往来,缥缈孤鸿影。

惊起却回头,有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

4.词中体现词人情感的核心意象有哪些?请结合一处简要分析。

5.“拣尽寒枝不肯栖”一句怎样表现词人的品质?请简析。

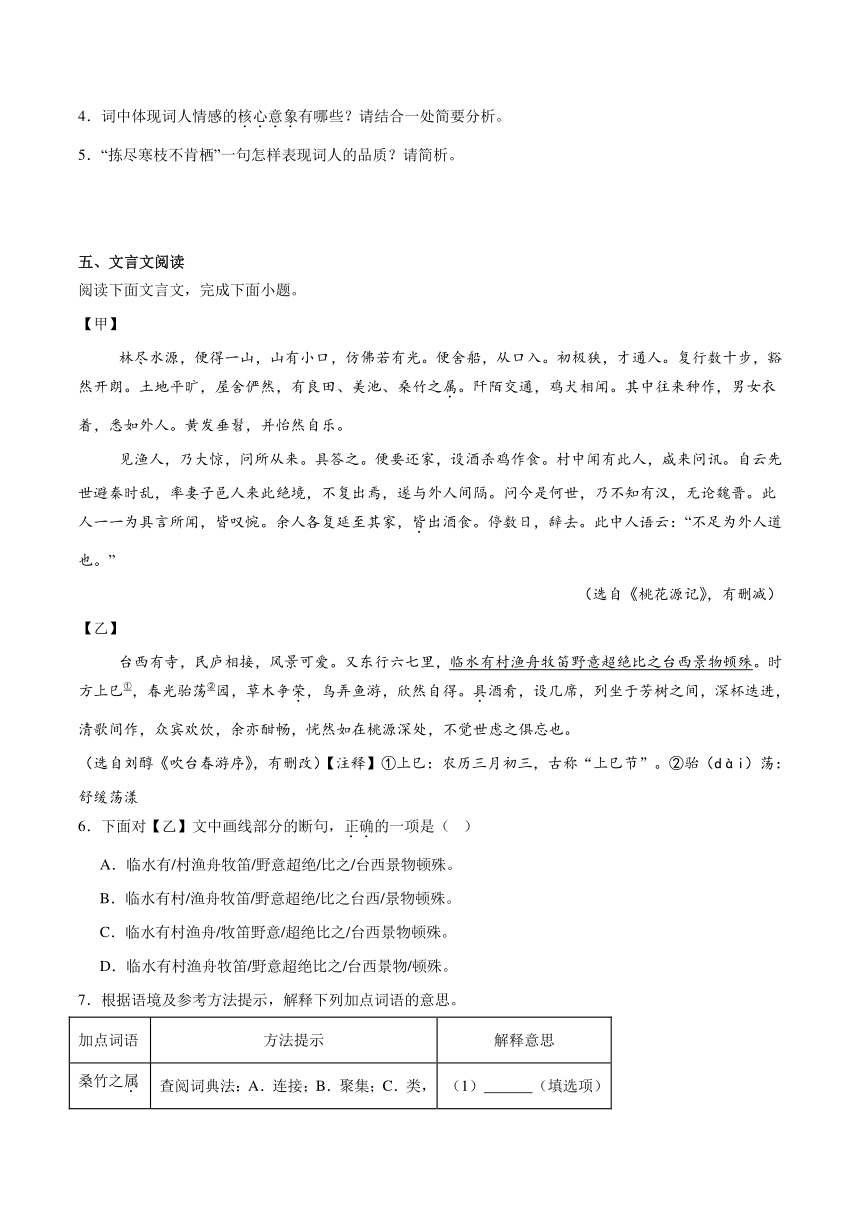

五、文言文阅读

阅读下面文言文,完成下面小题。

【甲】

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

(选自《桃花源记》,有删减)

【乙】

台西有寺,民庐相接,风景可爱。又东行六七里,临水有村渔舟牧笛野意超绝比之台西景物顿殊。时方上巳①,春光骀荡②园,草木争荣,鸟弄鱼游,欣然自得。具酒肴,设几席,列坐于芳树之间,深杯迭进,清歌间作,众宾欢饮,余亦酣畅,恍然如在桃源深处,不觉世虑之俱忘也。

(选自刘醇《吹台春游序》,有删改)【注释】①上巳:农历三月初三,古称“上巳节”。②骀(dài)荡:舒缓荡漾

6.下面对【乙】文中画线部分的断句,正确的一项是( )

A.临水有/村渔舟牧笛/野意超绝/比之/台西景物顿殊。

B.临水有村/渔舟牧笛/野意超绝/比之台西/景物顿殊。

C.临水有村渔舟/牧笛野意/超绝比之/台西景物顿殊。

D.临水有村渔舟牧笛/野意超绝比之/台西景物/顿殊。

7.根据语境及参考方法提示,解释下列加点词语的意思。

加点词语 方法提示 解释意思

桑竹之属 查阅词典法:A.连接;B.聚集;C.类,等辈;D.部属,亲属(《古代汉语词典》) (1) (填选项)

皆出酒食 成语迁移法:比比皆是 (2)

草木争荣 课内迁移法:清荣峻茂(《三峡》) (3)

具酒肴 语境推断法:由“深杯迭进”可知作者摆设宴席与客共饮,由此可推断“具”的词义。 (4)

8.将下列句子翻译成现代汉语。

(1)其中往来种作,男女衣着,悉如外人。

(2)恍然如在桃源深处,不觉世虑之俱忘也。

9.【甲】【乙】两文作者所流露出的情感有何不同?请简要分析。

六、现代文阅读

阅读下文,完成小题。

初夏青梅熟

虞燕

①在江南,初夏的风物里怎少得了青梅?作为一种古老的果品,很多诗词中可寻到其踪迹,“郎骑竹马来,绕床弄青梅”“和羞走,倚门回首,却把青梅嗅”“不趁青梅尝煮酒,要看细雨熟黄梅”“中庭自摘青梅子,先向钗头戴一双”……而今朝,青梅果子正碧莹莹地挂满枝头,颗颗圆润饱满,其上覆有柔软的细绒毛,憨态可掬。温热的风散漫地掠过枝丫,果子轻轻颤动,清香甚为温柔,拂过鼻尖,翩然而去。

②这么受文人追捧的果子,它的青涩酸脆却常常让人们的脸皱成小笼包模样,谁要是困了,嚼颗酸梅,直酸得汗毛竖起,心头一抖,立马清醒了。少时,嘴馋却又嫌青梅酸涩,只好让母亲拍碎了拌糖吃,酸味强势,生生盖过了甜,究其因,大概是甜只留于表面,未渗透,未与酸融入,故两味生分,还暗暗较劲,最后酸占了上风。

③而把青梅腌一下就不同了。采硬实碧绿的青梅,去蒂,洗净,控干水,啪、啪、啪,用刀面拍裂,倒盐揉搓,放置数小时洗掉盐,泡清水以去酸去苦涩,再次控水后,装入玻璃器皿,撒白糖腌制。糖慢慢化成水,每一颗青梅都被糖水拥围,而后,褪去青色,表皮皱起。时间是魔法师,它让青梅终成黄褐色,果肉皱缩软塌,变化大到轻易不敢认。腌青梅甜、酸、咸三味皆备,且你中有我,我中有你,味道醇厚丰富,可当零食,做酸梅汁,捣成泥后,还能化身调味料,去腥解腻。《尚书·说命下》记载“若作和羹,尔惟盐梅”,意思为这个人的作用不可或缺,就像做菜时必须用到的盐和梅一样重要,可见,梅子做调味料,古人早就运用自如了。

④古人喝酒时,总会备上一盘青梅用来醒酒,这一点很多典故均可佐证,比如著名的“青梅煮酒论英雄”“盘置青梅,一樽煮酒。二人对坐,开怀畅饮”。再如,南朝鲍照的“忆昔好饮酒,素盘进青梅”,陆游的“煮酒青梅次第尝,啼莺乳燕占年光”,古人真是兼顾了风雅与养生,开怀畅饮时仍不忘用青梅解酒。

⑤浙江一带,有个传统,初夏时节,好些家庭会用青梅泡酒,酒贮藏起来,慢慢喝。青梅酒做法简单,青梅清洗沥干水,往广口大玻璃瓶里一扔,倒入冰糖和白酒,泡着即可。三种原料的比例按自己的口味调配,最后,盖紧盖子,放置于阴凉避光的地方。瓶中的酒渐成琥珀色,通透清澈,若出现浑浊,则意味着酿造失败,不可饮用。

⑥一般三个月后,青梅酒便可“出关”了,此酒能保存数年,时间愈久愈醇香。尝一口青梅酒,果子的酸甜与酒的清冽碰撞,待它们在舌齿间纠缠得差不多了,缓缓咽下,顿觉一股清醇之气向四肢百骸蔓延,精神为之一振,舌尖则香气犹在。据说青梅酒能提神消疲劳,我对此深信不疑。

⑦小时候,吃得最多的却是青梅酒里的酒梅子。恶心、呕吐、吃不下饭时,母亲就用筷子夹出两颗酒梅子,让我嚼一嚼后咽下,之后,口舌生津,胃里热热的,整个人会舒服些;喉咙痒、咳嗽,照样是两颗酒梅子,此乃家乡人公认的止咳土方子。

⑧《初夏野兴》里云:糠火就林煨苦笋,蜜罂沉井渍青梅。青梅放篮中,吊了绳浸到井水里,待清甜的井水将青梅浸凉了再食用,既素朴乡野又浪漫温情,正值青梅成熟时,如此清雅的充满诗意的时令风味,每年不领略一番未免可惜。

10.下列对文章的理解和分析,不正确的一项是( )

A.①段用反问引出青梅,写古引用诗句,说今形象描写,对应结尾“清雅的充满诗意”的感受。

B.④段连用典故,既让读者了解到古人风雅与养生兼顾的睿智,又让文章的文学色彩更浓厚。

C.③、⑥两段画线句都起承上启下的作用,既总结下文,又先后为写吃酒梅子和腌青梅作铺垫。

D.②、⑦段两次深情地提到母亲与青梅的往事,说明青梅这一果品一如绵延的亲情,让人难忘。

11.根据文本,提取形容性短语,填写出下列青梅产品的特点。

① 的青梅果子;② 的腌青梅。

③ 的酸梅汁;④ 的青梅酒。

12.结合语境,按要求赏析。

(1)青梅果子正碧莹莹地挂满枝头,颗颗圆润饱满,其上覆有柔软的细绒毛,憨态可掬。(赏析句子)

(2)它的青涩酸脆却常常让人们的脸皱成小笼包模样,谁要是困了,嚼颗酸梅,直酸得汗毛竖起,心头一抖,立马清醒了。(赏析加点词语)

13.选文中对青梅的加工制作有大量的说明,这在文章中起什么作用?

14.“链接材料”与选文结尾第⑧段都蕴含深意。对其理解与探究有误的一项是( )

【链接材料】

最壮的是塞外点兵,吹角连营,夜深星阑时候,将军在挑灯看剑,那灯笼上你不希望写的几个斗方大字是霍骠姚,是汉将李广,是唐朝裴公吗?雪夜入蔡,与胡人不敢南下牧马的故事是同日月一样亮起了人的耳目的。你听,正萧萧班马鸣也,我愿就是那灯笼下的马前卒。唉,壮,于今灯笼又不够了。应该数火把,数探海灯,数燎原的一把烈火!

(吴伯箫《灯笼》结尾两段)

A.选文结尾用笔巧妙,引用古诗句,概述古人用井水将青梅浸凉一事,一雅一俗的表达,对应“既素朴乡野又浪漫温情”的总结,“不领略”便“可惜”的遗憾纵连古今,传承之意明朗。

B.《灯笼》结尾是立意上的升华,从各式灯笼联想到古代将军塞外点兵,挑灯看剑,英勇杀敌的气概;以“唉”“又不够”表达了对时局的担忧和对未来的期望,抒发作者的爱国情怀。

C.两文都体现“形散神不散”的特点。本文以“青梅”为线索,描叙赏梅、吃梅、制梅等事,娓娓道来;《灯笼》以“灯笼”为线索,联想乡情民俗、宫灯景象到沙场灯火,意味深长。

D.两文都是抒发作者感情的散文,都有对具体事物的记叙和描绘,也有贯穿全篇的情节,结尾都注重表现作者的思想感受。本文表达赏味不达的可惜,《灯笼》表达持物未到的愤慨。

阅读下面文章,完成小题。

北冰洋的“无冰之夏”

叶盛

①美国科学家近期在学术期刊《气候》上发表的一项研究成果表明,北冰洋很可能在2034年迎来第一个“无冰之夏”。

②北极海冰并非一成不变,一年中会动态变化:夏季持续融化,在9月前后达到最小面积;冬季持续结冻,在3月前后达到最大面积。近几十年来,由于北极地区气温持续升高,海冰在夏季的面积随之持续减少。

③科学家们通过不同技术手段的观测和研究都支持了上述结论。以海冰年龄为例,1988年25%左右的北极海冰持续冻结4年以上,2013年这个比例降到了7%。在过去60年里,北极海冰的厚度也在变薄。通过卫星观测,1979年至2000年,北极夏季最小海冰范围平均为670万平方千米。进入21世纪以来,这一数值在2012年达到最低,只有近334万平方千米,又削减了一半左右。

④北极海冰减少,直接影响到生存在海冰上下的各种生物。北极熊的主要食物来源之一是在北极海冰上换气或休息的海豹,而北极熊在水下的活动能力远远不及海豹。因此,海冰减少严重影响到北极熊的捕猎成功率,导致其种群近几十年来锐减。此外,海冰的融化虽然对海水体积的影响要小于陆上冰盖的融化,但却直接影响着海冰区域的海水盐度。这种盐度的显著降低会改变一些浮游生物的生存状态,进而破坏整个海洋食物链网。

⑤北极海冰减少,还会反过来影响全球气候。由于液态水比冰的热容量更大,北冰洋一旦在夏天失去海冰的覆盖,就会吸收并存储更多的热量,从洋流和大气循环等多个方面扰乱现有的气候状态。

⑥北极上空极低温的气团被一圈极地高速环流围绕着,不会轻易扩散。有研究发现,海冰的消失会削弱这圈极地高速环流,导致北极的低温气团向低纬度地区扩散。近些年来,北美和欧洲冬天不断出现极端严寒天气,实际上是全球变暖的结果。

⑦北极海冰减少,也有有利的一面。比如在航运方面,北冰洋航线成为可能,将大大缩短从太平洋沿岸前往西欧和北欧的航海距离。然而,由此带来的经济效益远不能抵消海冰融化相关气象灾害所造成的经济损失。

⑧北极海冰减少,也与地球倾角等因素有关。由于地球的自转轴曾比现在更为倾斜,导致极地接受热辐射更多,北极很可能在1万年前就出现过无冰之夏。然而,地质学因素的改变都是极其缓慢的,至少以万年为单位,因而从这一角度无法解释当下海冰面积的急剧变化。

⑨根据计算机模型模拟计算,北冰洋出现无冰之夏的时间点可能在2030年至2040年之间,2034年只是可能性最大的年份。由于气候是非线性系统,对模型的建立方式和条件设定非常敏感,科学家们一般都比较谨慎保守。从以往实际发展来看,一般都会比预测提早到来。

⑩人类的碳排放是过去200年来影响气候变化的最主要因素。如果人类不在减少碳排放方面做出实质性改变,全球平均气温在本世纪末将上升1.5摄氏度以上。在没有跨越式科技发展的前提之下,这一温度上升幅度将带来不可逆转的影响。北冰洋的无冰之夏或许只是一个开始。

15.下列表述符合原文意思的一项是( )

A.北极海冰并非一成不变,由于北极地区气温持续升高,海冰的面积随之持续减少。

B.北极海冰减少导致海冰区域的海水盐度显著降低,会改变浮游生物的生存状态,进而破坏整个海洋食物链网。

C.近些年来,北美和欧洲冬天不断出现极端严寒天气,其根源在于全球变暖。

D.地球倾角的变化使极地接受热辐射更多,导致当下北极海冰面积急剧减少。

16.选文是按照什么顺序进行说明的?请作简要分析。

17.文章围绕北极海冰减少这一中心展开,作者为什么以“北冰洋‘无冰之夏’”为题?请结合文章内容简要回答。

阅读下面材料,完成小题。

【材料一】

2021年10月24日,国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》明确提出,增强全民节约意识、环保意识、生态意识,倡导简约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式,把绿色理念转化为全体人民的自觉行动。在政策的推动下,目前众多企业平台推出了个人碳账户,通过数字化手段,将消费者衣食住行,绿色低碳生活产生的碳减排情况,自动记录到个人碳账户本中,个人获得相应的平台绿色积分激励。这些绿色积分可兑换绿色食品、骑行卡、代金券等。

【材料二】

高中三年,从2020年9月开始,北京101中学学生万炫霆每周坐地铁80公里,在家和学校之间来回(见左图)。每周80公里,周周如此,一年保守计算,至少乘坐地铁3200公里。他说:“我只是在腾讯低碳星球碳账户说明中发现了一个公式,乘坐地铁,每人每公里可减排0.0467千克二氧化碳排放。9600×0.0467千克,3年9600公里相当于减排448千克的二氧化碳。”“最近使用高德地图导航时偶然发现,从家到学校坐一次地铁,高德地图给的提示是‘本次行程比驾车节约碳排放9008克’,并注明碳排放数据来自北京交通发展研究院。按这个标准计算,一次9.008千克,一周两次,三年下来,总计比驾车节约碳排放量为2161千克,也就是三年回家路,坐地铁比驾车总共减少碳排放2161千克。” (摘自2022-08-18《中国环境报》的《一个中学生的碳减排探索》)

【材料三】

个人碳减排需要每个人的参与,在校学生不容忽视。建议各地尝试建立“在校学生碳减排账户”,由学校指导学生践行绿色低碳生活,并使用“在校学生碳减排账户”对每个学生的碳减排量进行量化和记录。

18.下列理解和分析,不符合以上材料内容的一项是( )

A.碳减排是指减少人们在生活、生产等活动中向环境所释放出来的二氧化碳。

B.个人碳账本在内的碳普惠措施,有利于促使减碳进入全民时代,并树立自觉绿色理念。

C.从【材料二】看,减排量计算之所以有差异,是因为目前个人碳减排领域没有统一公式。

D.建立“在校学生碳减排账户”,对在校学生虽有短时作用,但不影响未来的碳减排理念。

19.从以上材料看,个人碳账户的出现,有什么好处?请简要回答。

20.人们在践行“低碳生活”这种方式时,小行为往往会带来大改变。请你从衣、食、住、行等方面提出一些切实可行的建议。

七、作文

21.阅读下面文字,根据要求作文。

大千世界,多彩生活,等待我们用眼睛与心灵去发现。发现难,突破原有认知的新发现更难。然而正因为其来之不易,才更显珍贵。

请以“发现”为题,写一篇不少于600字的文章。

要求:①将题目写在作文格的第一行;②自定立意,自选文体;③文章内容贴近生活,言之有物;④不得套作,不得抄袭;⑤认真书写,力求工整、美观;⑥文中不能出现真实的人名、校名和地名。

参考答案

1.(1)B

(2)C

(3)C

2. 寤寐思服 溯洄从之 如闻泣幽咽 心忧炭贱愿天寒 长夜沾湿何由彻 万籁此都寂 人不独亲其亲 然后能自反也 生物之以息相吹也 骈死于槽枥之间

3.示例一:运用圈点批注法阅读《红星照耀中国》,书中红军战士强渡大渡河的场景深深地打动了我,他们在绝境中突围的勇气和不怕牺牲的精神传承至今,激励各行各业的创业者不断践行新时代的“长征精神”。

示例二:运用做摘抄方法阅读“红色经典”——《红星照耀中国》、《钢铁是怎样炼成的》,红军战士爬雪山过草地、保尔与战友们在暴风雪之夜修筑铁路的场景,深深地印入我的脑海。他们坚韧的毅力、钢铁般的意志影响着我,让我能够直面困难,战胜困难。

示例三:运用选择性阅读的方法阅读朱自清先生《经典常谈》。例如,《<说文解字>第一》介绍了此书特点和价值,再解析了秦前后字体的演变,帮助我在理解的基础上识字、辨义。再如:《<周易>第二》说明了商民用甲骨卜吉凶的方式,解释了古代卦爻辞与儒家的关系,解开我对这些貌似神秘的文化的许多疑虑。

示例四:运用精读、略读、浏览相结合的方法阅读鲁迅先生《朝花夕拾》。浏览全书,精读部分篇章、段落,从时空、事件等角度梳理书中鲁迅的成长经历。例如,精读《藤野先生》。文章记叙“讲义事件”和“幻灯片事件”,不仅批判了当时日本那些所谓的“爱国青年”,更写出了自己“弃医从文”的动因。

4.示例:核心意象:幽人、孤鸿。

示例一:孤鸿是词人写照,孤鸿的若有若无,及“惊起”的动作,表现出词人心境的孤独。示例二:幽人是词人孤高品格与精神困境的集中体现,它是词人贬谪生涯中自我身份的文学化表达,既承载着现实的孤寂,也寄托了对高洁品格的坚守。 5.示例:此句写孤鸿找遍所有寒枝也不肯栖息,表现了词人志趣高洁、坚守理想的品质。(或:不随波逐流、孤高自许的心境。)

6.B 7. C 全,都 茂盛 准备 8.(1)人们在田野里来来往往耕种劳作,男女穿戴,都跟桃花源外面的人一样。(2)恍然间仿佛在桃源深处(一样),不知不觉间把尘世上的忧愁都忘了。 9.甲文表达了作者对和平、安乐、幸福生活的向往之情,透露出对现实社会的不满;乙文抒发了作者暂时忘却烦恼、及时行乐的情怀。

10.C 11. 青涩酸脆的青梅果子 味道醇厚丰富的腌青梅 去腥解腻的酸梅汁 清冽清醇的青梅酒 12.(1)示例:作者形象描写青梅果子的饱满,兼以拟人手法,用“憨态可掬”表达对青梅的喜爱。(2)示例:“小笼包”本为小巧可爱的食品,以此形容人们因酸皱起的表情,形象生动又充满温情。 13.①对工序的细致解说表达着作者对青梅的喜爱;②让读者了解古代青梅加工的精湛工艺;③说明传统的工艺和生活方式得以传承。 14.D

15.C 16.逻辑顺序。首先介绍北极海冰的变化的现象,再解析北极海冰减少对生态环境及人类生活的影响,最后分析北极海冰减少的原因,符合人们认识事物的一般规律,条理清晰地解释人们的关切问题,按照从现象到本质的顺序,带我们认识了北冰洋的“无冰之夏”。 17.“无冰之夏”是北极海冰减少最终可能出现的结果;加引号既表特指,又表强调,更能激发读者的好奇心和探究欲望,引起读者的阅读兴趣;与文章的开头、结尾形成呼应,使文章结构浑然一体。

18.D 19.示例:①及时记录个人碳减排情况,算清“碳账”;②有助于提高民众节能降碳意识;③倡导培养绿色低碳生活方式;④成为公众参与减污降碳的重要抓手。 20.示例:①拒绝使用一次性筷子;②少用塑料袋,多用环保布袋;③倡导使用手绢,拒绝餐巾纸;④餐桌倡导光盘行为,吃不完要打包带走。⑤减少空调的使用;⑥使用节能灯。

21.例文:

发现

教学楼前的那棵老槐树,从我入学起就站在那里。树皮裂开深深的沟壑,枝桠歪歪扭扭,春天抽芽也总是慢吞吞的,远不如操场边的樱花树惹眼。我总觉得它像个固执的老头,沉闷又无趣。

那天值日,我被安排扫树底下的落叶。蹲下身时,指尖突然触到一块凸起的树皮。凑近了看,竟发现裂缝里卡着颗干瘪的橡果,旁边还有个小小的鸟窝,用细草和棉絮搭成,刚好能放下我的拳头。风一吹,树影摇晃,鸟窝跟着轻轻摆动,像个藏在皱纹里的秘密。

放学时又经过槐树,看见低年级的小朋友踮着脚往树洞里塞面包屑。“这是麻雀的食堂哦。”一个扎羊角辫的女孩告诉我,她每天都来。我忽然注意到,树杈间挂着十几个这样的小窝,有的还沾着羽毛。原来这棵沉默的老树,早把自己变成了鸟儿的家园。

后来每次经过,我都会多看它几眼。那些粗糙的树皮像无数只张开的手掌,托举着一个个温暖的小世界。原来最不起眼的存在里,藏着最温柔的包容——这个发现,让那棵老槐树在我眼里,突然变得比樱花树还要动人。

后来每次经过,我都会多看它几眼。春末的晨雾里,它的枝桠托着星星点点的绿芽,像举着无数个刚苏醒的梦;夏日的午后,浓密的树荫铺开一片清凉,总有三三两两的麻雀在枝间跳着啄食,叽叽喳喳的叫声里全是安稳;深秋的风卷着落叶掠过树干,那些藏在裂缝里的鸟窝依然牢固,像一个个被细心保管的秘密。

我渐渐发现,老槐树从不是沉闷的老头。它粗糙的树皮是岁月刻下的勋章,每一道沟壑里都藏着接纳与守护——接纳风吹雨打的磨砺,守护着一群小生命的安宁。如今再看它歪歪扭扭的枝桠,倒像是张开的臂膀,温柔地拥抱着整个校园的晨昏。比起樱花树转瞬即逝的绚烂,老槐树的动人,是藏在沉默里的长久与深情,像一位默默付出的长者,用自己的方式,把日子过成了一首温暖的诗。

一、基础知识综合

1.阅读下面语段,按要求作答。

关于汉字的起源,在中国有三种影响比较大的说法:一是仓颉造字,二是伏羲造八卦,三是神农“结绳为治”。据考证,原始汉字在新石器时代中期产生,而汉字的使用可以【甲】________到商朝。汉字是世界上【乙】________的文字艺术,在众多古文化日渐销声匿 ① 迹的今天,它并没有随着时间的流shì ② 而消亡,反而在几千年的发展中,孕 ③ 育出中国独特的汉字文化。汉字是中华民族智慧的结晶,是中华文明的基因和zài ④ 体。你只要悉心品读汉字,认读汉字,运用汉字,就会发现它的神奇之处。寻找生活中汉字的踪迹,你会发现汉字的世界丰富多彩,让人【丙】________。

(1)下面①②③④处标出的注音或汉字,全都正确的一项是( )

A.①li ②拭 ③yùn ④栽

B.①nì ②逝 ③yùn ④载

C.①nì ②适 ③yìn ④栽

D.①lì ②逝 ③yìn ④载

(2)甲、乙、丙三处横线依次填入符合语境的词语,恰当的一项是( )

A.追寻 独一无二 眼花缭乱

B.追随 无独有偶 纷繁芜杂

C.追溯 独一无二 目不暇接

D.追溯 无独有偶 眼花缭乱

(3)语段中画线的句子有语病,请选出表达准确的一句( )

A.你只要悉心运用汉字,认读汉字,品读汉字,就会发现它的神奇之处。

B.你只要悉心认读汉字,运用汉字,品读汉字,就会发现它的神奇之处。

C.你只要悉心认读汉字,品读汉字,运用汉字,就会发现它的神奇之处。

D.你只要悉心运用汉字,品读汉字,认读汉字,就会发现它的神奇之处。

二、名句名篇默写

2.小文想引用古诗文名句来丰富“汉字的意境”的展板内容,请你帮他完成任务。

情思感悟 诗句及出处

思念之情 求之不得, 。(《诗经·关雎》)

迎难而上 ,道阻且长。(《诗经·蒹葭》)

伤心隐忍 夜久语声绝, 。(杜甫《石壕吏》)

矛盾心里 可怜身上衣正单, 。(白居易《卖炭翁》)

痛苦体验 自经丧乱少睡眠, 。(杜甫《茅屋为秋风所破歌》)

内心安宁 ,但余钟磐音。(常建《题破山寺后禅院》)

尊老爱幼 故 ,不独子其子。(《礼记·大道之行也》)

学习体验 知不足, 。(《礼记·虽有嘉肴》)

感悟自然 野马也,尘埃也, 。(庄子《北冥有鱼》)

阐述见解 (名马)祗辱于奴隶人之手, 。(韩愈《马说》)

三、名著阅读

3.名著阅读。

读书时,除了在书中直接圈点批注,还可以做一些摘抄和笔记。恰当的阅读方法可以帮助你重温作品内容,积累语言和素材,提升阅读质量,提高分析能力、鉴赏能力和写作能力。

请结合阅读经历和名著内容,谈谈你对上面这段话的理解。

四、诗歌鉴赏

阅读下面这首词,完成下面小题。

卜算子·黄州定慧院寓居作

北宋·苏轼

缺月挂疏桐,漏断人初静。谁见幽人独往来,缥缈孤鸿影。

惊起却回头,有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

4.词中体现词人情感的核心意象有哪些?请结合一处简要分析。

5.“拣尽寒枝不肯栖”一句怎样表现词人的品质?请简析。

五、文言文阅读

阅读下面文言文,完成下面小题。

【甲】

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

(选自《桃花源记》,有删减)

【乙】

台西有寺,民庐相接,风景可爱。又东行六七里,临水有村渔舟牧笛野意超绝比之台西景物顿殊。时方上巳①,春光骀荡②园,草木争荣,鸟弄鱼游,欣然自得。具酒肴,设几席,列坐于芳树之间,深杯迭进,清歌间作,众宾欢饮,余亦酣畅,恍然如在桃源深处,不觉世虑之俱忘也。

(选自刘醇《吹台春游序》,有删改)【注释】①上巳:农历三月初三,古称“上巳节”。②骀(dài)荡:舒缓荡漾

6.下面对【乙】文中画线部分的断句,正确的一项是( )

A.临水有/村渔舟牧笛/野意超绝/比之/台西景物顿殊。

B.临水有村/渔舟牧笛/野意超绝/比之台西/景物顿殊。

C.临水有村渔舟/牧笛野意/超绝比之/台西景物顿殊。

D.临水有村渔舟牧笛/野意超绝比之/台西景物/顿殊。

7.根据语境及参考方法提示,解释下列加点词语的意思。

加点词语 方法提示 解释意思

桑竹之属 查阅词典法:A.连接;B.聚集;C.类,等辈;D.部属,亲属(《古代汉语词典》) (1) (填选项)

皆出酒食 成语迁移法:比比皆是 (2)

草木争荣 课内迁移法:清荣峻茂(《三峡》) (3)

具酒肴 语境推断法:由“深杯迭进”可知作者摆设宴席与客共饮,由此可推断“具”的词义。 (4)

8.将下列句子翻译成现代汉语。

(1)其中往来种作,男女衣着,悉如外人。

(2)恍然如在桃源深处,不觉世虑之俱忘也。

9.【甲】【乙】两文作者所流露出的情感有何不同?请简要分析。

六、现代文阅读

阅读下文,完成小题。

初夏青梅熟

虞燕

①在江南,初夏的风物里怎少得了青梅?作为一种古老的果品,很多诗词中可寻到其踪迹,“郎骑竹马来,绕床弄青梅”“和羞走,倚门回首,却把青梅嗅”“不趁青梅尝煮酒,要看细雨熟黄梅”“中庭自摘青梅子,先向钗头戴一双”……而今朝,青梅果子正碧莹莹地挂满枝头,颗颗圆润饱满,其上覆有柔软的细绒毛,憨态可掬。温热的风散漫地掠过枝丫,果子轻轻颤动,清香甚为温柔,拂过鼻尖,翩然而去。

②这么受文人追捧的果子,它的青涩酸脆却常常让人们的脸皱成小笼包模样,谁要是困了,嚼颗酸梅,直酸得汗毛竖起,心头一抖,立马清醒了。少时,嘴馋却又嫌青梅酸涩,只好让母亲拍碎了拌糖吃,酸味强势,生生盖过了甜,究其因,大概是甜只留于表面,未渗透,未与酸融入,故两味生分,还暗暗较劲,最后酸占了上风。

③而把青梅腌一下就不同了。采硬实碧绿的青梅,去蒂,洗净,控干水,啪、啪、啪,用刀面拍裂,倒盐揉搓,放置数小时洗掉盐,泡清水以去酸去苦涩,再次控水后,装入玻璃器皿,撒白糖腌制。糖慢慢化成水,每一颗青梅都被糖水拥围,而后,褪去青色,表皮皱起。时间是魔法师,它让青梅终成黄褐色,果肉皱缩软塌,变化大到轻易不敢认。腌青梅甜、酸、咸三味皆备,且你中有我,我中有你,味道醇厚丰富,可当零食,做酸梅汁,捣成泥后,还能化身调味料,去腥解腻。《尚书·说命下》记载“若作和羹,尔惟盐梅”,意思为这个人的作用不可或缺,就像做菜时必须用到的盐和梅一样重要,可见,梅子做调味料,古人早就运用自如了。

④古人喝酒时,总会备上一盘青梅用来醒酒,这一点很多典故均可佐证,比如著名的“青梅煮酒论英雄”“盘置青梅,一樽煮酒。二人对坐,开怀畅饮”。再如,南朝鲍照的“忆昔好饮酒,素盘进青梅”,陆游的“煮酒青梅次第尝,啼莺乳燕占年光”,古人真是兼顾了风雅与养生,开怀畅饮时仍不忘用青梅解酒。

⑤浙江一带,有个传统,初夏时节,好些家庭会用青梅泡酒,酒贮藏起来,慢慢喝。青梅酒做法简单,青梅清洗沥干水,往广口大玻璃瓶里一扔,倒入冰糖和白酒,泡着即可。三种原料的比例按自己的口味调配,最后,盖紧盖子,放置于阴凉避光的地方。瓶中的酒渐成琥珀色,通透清澈,若出现浑浊,则意味着酿造失败,不可饮用。

⑥一般三个月后,青梅酒便可“出关”了,此酒能保存数年,时间愈久愈醇香。尝一口青梅酒,果子的酸甜与酒的清冽碰撞,待它们在舌齿间纠缠得差不多了,缓缓咽下,顿觉一股清醇之气向四肢百骸蔓延,精神为之一振,舌尖则香气犹在。据说青梅酒能提神消疲劳,我对此深信不疑。

⑦小时候,吃得最多的却是青梅酒里的酒梅子。恶心、呕吐、吃不下饭时,母亲就用筷子夹出两颗酒梅子,让我嚼一嚼后咽下,之后,口舌生津,胃里热热的,整个人会舒服些;喉咙痒、咳嗽,照样是两颗酒梅子,此乃家乡人公认的止咳土方子。

⑧《初夏野兴》里云:糠火就林煨苦笋,蜜罂沉井渍青梅。青梅放篮中,吊了绳浸到井水里,待清甜的井水将青梅浸凉了再食用,既素朴乡野又浪漫温情,正值青梅成熟时,如此清雅的充满诗意的时令风味,每年不领略一番未免可惜。

10.下列对文章的理解和分析,不正确的一项是( )

A.①段用反问引出青梅,写古引用诗句,说今形象描写,对应结尾“清雅的充满诗意”的感受。

B.④段连用典故,既让读者了解到古人风雅与养生兼顾的睿智,又让文章的文学色彩更浓厚。

C.③、⑥两段画线句都起承上启下的作用,既总结下文,又先后为写吃酒梅子和腌青梅作铺垫。

D.②、⑦段两次深情地提到母亲与青梅的往事,说明青梅这一果品一如绵延的亲情,让人难忘。

11.根据文本,提取形容性短语,填写出下列青梅产品的特点。

① 的青梅果子;② 的腌青梅。

③ 的酸梅汁;④ 的青梅酒。

12.结合语境,按要求赏析。

(1)青梅果子正碧莹莹地挂满枝头,颗颗圆润饱满,其上覆有柔软的细绒毛,憨态可掬。(赏析句子)

(2)它的青涩酸脆却常常让人们的脸皱成小笼包模样,谁要是困了,嚼颗酸梅,直酸得汗毛竖起,心头一抖,立马清醒了。(赏析加点词语)

13.选文中对青梅的加工制作有大量的说明,这在文章中起什么作用?

14.“链接材料”与选文结尾第⑧段都蕴含深意。对其理解与探究有误的一项是( )

【链接材料】

最壮的是塞外点兵,吹角连营,夜深星阑时候,将军在挑灯看剑,那灯笼上你不希望写的几个斗方大字是霍骠姚,是汉将李广,是唐朝裴公吗?雪夜入蔡,与胡人不敢南下牧马的故事是同日月一样亮起了人的耳目的。你听,正萧萧班马鸣也,我愿就是那灯笼下的马前卒。唉,壮,于今灯笼又不够了。应该数火把,数探海灯,数燎原的一把烈火!

(吴伯箫《灯笼》结尾两段)

A.选文结尾用笔巧妙,引用古诗句,概述古人用井水将青梅浸凉一事,一雅一俗的表达,对应“既素朴乡野又浪漫温情”的总结,“不领略”便“可惜”的遗憾纵连古今,传承之意明朗。

B.《灯笼》结尾是立意上的升华,从各式灯笼联想到古代将军塞外点兵,挑灯看剑,英勇杀敌的气概;以“唉”“又不够”表达了对时局的担忧和对未来的期望,抒发作者的爱国情怀。

C.两文都体现“形散神不散”的特点。本文以“青梅”为线索,描叙赏梅、吃梅、制梅等事,娓娓道来;《灯笼》以“灯笼”为线索,联想乡情民俗、宫灯景象到沙场灯火,意味深长。

D.两文都是抒发作者感情的散文,都有对具体事物的记叙和描绘,也有贯穿全篇的情节,结尾都注重表现作者的思想感受。本文表达赏味不达的可惜,《灯笼》表达持物未到的愤慨。

阅读下面文章,完成小题。

北冰洋的“无冰之夏”

叶盛

①美国科学家近期在学术期刊《气候》上发表的一项研究成果表明,北冰洋很可能在2034年迎来第一个“无冰之夏”。

②北极海冰并非一成不变,一年中会动态变化:夏季持续融化,在9月前后达到最小面积;冬季持续结冻,在3月前后达到最大面积。近几十年来,由于北极地区气温持续升高,海冰在夏季的面积随之持续减少。

③科学家们通过不同技术手段的观测和研究都支持了上述结论。以海冰年龄为例,1988年25%左右的北极海冰持续冻结4年以上,2013年这个比例降到了7%。在过去60年里,北极海冰的厚度也在变薄。通过卫星观测,1979年至2000年,北极夏季最小海冰范围平均为670万平方千米。进入21世纪以来,这一数值在2012年达到最低,只有近334万平方千米,又削减了一半左右。

④北极海冰减少,直接影响到生存在海冰上下的各种生物。北极熊的主要食物来源之一是在北极海冰上换气或休息的海豹,而北极熊在水下的活动能力远远不及海豹。因此,海冰减少严重影响到北极熊的捕猎成功率,导致其种群近几十年来锐减。此外,海冰的融化虽然对海水体积的影响要小于陆上冰盖的融化,但却直接影响着海冰区域的海水盐度。这种盐度的显著降低会改变一些浮游生物的生存状态,进而破坏整个海洋食物链网。

⑤北极海冰减少,还会反过来影响全球气候。由于液态水比冰的热容量更大,北冰洋一旦在夏天失去海冰的覆盖,就会吸收并存储更多的热量,从洋流和大气循环等多个方面扰乱现有的气候状态。

⑥北极上空极低温的气团被一圈极地高速环流围绕着,不会轻易扩散。有研究发现,海冰的消失会削弱这圈极地高速环流,导致北极的低温气团向低纬度地区扩散。近些年来,北美和欧洲冬天不断出现极端严寒天气,实际上是全球变暖的结果。

⑦北极海冰减少,也有有利的一面。比如在航运方面,北冰洋航线成为可能,将大大缩短从太平洋沿岸前往西欧和北欧的航海距离。然而,由此带来的经济效益远不能抵消海冰融化相关气象灾害所造成的经济损失。

⑧北极海冰减少,也与地球倾角等因素有关。由于地球的自转轴曾比现在更为倾斜,导致极地接受热辐射更多,北极很可能在1万年前就出现过无冰之夏。然而,地质学因素的改变都是极其缓慢的,至少以万年为单位,因而从这一角度无法解释当下海冰面积的急剧变化。

⑨根据计算机模型模拟计算,北冰洋出现无冰之夏的时间点可能在2030年至2040年之间,2034年只是可能性最大的年份。由于气候是非线性系统,对模型的建立方式和条件设定非常敏感,科学家们一般都比较谨慎保守。从以往实际发展来看,一般都会比预测提早到来。

⑩人类的碳排放是过去200年来影响气候变化的最主要因素。如果人类不在减少碳排放方面做出实质性改变,全球平均气温在本世纪末将上升1.5摄氏度以上。在没有跨越式科技发展的前提之下,这一温度上升幅度将带来不可逆转的影响。北冰洋的无冰之夏或许只是一个开始。

15.下列表述符合原文意思的一项是( )

A.北极海冰并非一成不变,由于北极地区气温持续升高,海冰的面积随之持续减少。

B.北极海冰减少导致海冰区域的海水盐度显著降低,会改变浮游生物的生存状态,进而破坏整个海洋食物链网。

C.近些年来,北美和欧洲冬天不断出现极端严寒天气,其根源在于全球变暖。

D.地球倾角的变化使极地接受热辐射更多,导致当下北极海冰面积急剧减少。

16.选文是按照什么顺序进行说明的?请作简要分析。

17.文章围绕北极海冰减少这一中心展开,作者为什么以“北冰洋‘无冰之夏’”为题?请结合文章内容简要回答。

阅读下面材料,完成小题。

【材料一】

2021年10月24日,国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》明确提出,增强全民节约意识、环保意识、生态意识,倡导简约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式,把绿色理念转化为全体人民的自觉行动。在政策的推动下,目前众多企业平台推出了个人碳账户,通过数字化手段,将消费者衣食住行,绿色低碳生活产生的碳减排情况,自动记录到个人碳账户本中,个人获得相应的平台绿色积分激励。这些绿色积分可兑换绿色食品、骑行卡、代金券等。

【材料二】

高中三年,从2020年9月开始,北京101中学学生万炫霆每周坐地铁80公里,在家和学校之间来回(见左图)。每周80公里,周周如此,一年保守计算,至少乘坐地铁3200公里。他说:“我只是在腾讯低碳星球碳账户说明中发现了一个公式,乘坐地铁,每人每公里可减排0.0467千克二氧化碳排放。9600×0.0467千克,3年9600公里相当于减排448千克的二氧化碳。”“最近使用高德地图导航时偶然发现,从家到学校坐一次地铁,高德地图给的提示是‘本次行程比驾车节约碳排放9008克’,并注明碳排放数据来自北京交通发展研究院。按这个标准计算,一次9.008千克,一周两次,三年下来,总计比驾车节约碳排放量为2161千克,也就是三年回家路,坐地铁比驾车总共减少碳排放2161千克。” (摘自2022-08-18《中国环境报》的《一个中学生的碳减排探索》)

【材料三】

个人碳减排需要每个人的参与,在校学生不容忽视。建议各地尝试建立“在校学生碳减排账户”,由学校指导学生践行绿色低碳生活,并使用“在校学生碳减排账户”对每个学生的碳减排量进行量化和记录。

18.下列理解和分析,不符合以上材料内容的一项是( )

A.碳减排是指减少人们在生活、生产等活动中向环境所释放出来的二氧化碳。

B.个人碳账本在内的碳普惠措施,有利于促使减碳进入全民时代,并树立自觉绿色理念。

C.从【材料二】看,减排量计算之所以有差异,是因为目前个人碳减排领域没有统一公式。

D.建立“在校学生碳减排账户”,对在校学生虽有短时作用,但不影响未来的碳减排理念。

19.从以上材料看,个人碳账户的出现,有什么好处?请简要回答。

20.人们在践行“低碳生活”这种方式时,小行为往往会带来大改变。请你从衣、食、住、行等方面提出一些切实可行的建议。

七、作文

21.阅读下面文字,根据要求作文。

大千世界,多彩生活,等待我们用眼睛与心灵去发现。发现难,突破原有认知的新发现更难。然而正因为其来之不易,才更显珍贵。

请以“发现”为题,写一篇不少于600字的文章。

要求:①将题目写在作文格的第一行;②自定立意,自选文体;③文章内容贴近生活,言之有物;④不得套作,不得抄袭;⑤认真书写,力求工整、美观;⑥文中不能出现真实的人名、校名和地名。

参考答案

1.(1)B

(2)C

(3)C

2. 寤寐思服 溯洄从之 如闻泣幽咽 心忧炭贱愿天寒 长夜沾湿何由彻 万籁此都寂 人不独亲其亲 然后能自反也 生物之以息相吹也 骈死于槽枥之间

3.示例一:运用圈点批注法阅读《红星照耀中国》,书中红军战士强渡大渡河的场景深深地打动了我,他们在绝境中突围的勇气和不怕牺牲的精神传承至今,激励各行各业的创业者不断践行新时代的“长征精神”。

示例二:运用做摘抄方法阅读“红色经典”——《红星照耀中国》、《钢铁是怎样炼成的》,红军战士爬雪山过草地、保尔与战友们在暴风雪之夜修筑铁路的场景,深深地印入我的脑海。他们坚韧的毅力、钢铁般的意志影响着我,让我能够直面困难,战胜困难。

示例三:运用选择性阅读的方法阅读朱自清先生《经典常谈》。例如,《<说文解字>第一》介绍了此书特点和价值,再解析了秦前后字体的演变,帮助我在理解的基础上识字、辨义。再如:《<周易>第二》说明了商民用甲骨卜吉凶的方式,解释了古代卦爻辞与儒家的关系,解开我对这些貌似神秘的文化的许多疑虑。

示例四:运用精读、略读、浏览相结合的方法阅读鲁迅先生《朝花夕拾》。浏览全书,精读部分篇章、段落,从时空、事件等角度梳理书中鲁迅的成长经历。例如,精读《藤野先生》。文章记叙“讲义事件”和“幻灯片事件”,不仅批判了当时日本那些所谓的“爱国青年”,更写出了自己“弃医从文”的动因。

4.示例:核心意象:幽人、孤鸿。

示例一:孤鸿是词人写照,孤鸿的若有若无,及“惊起”的动作,表现出词人心境的孤独。示例二:幽人是词人孤高品格与精神困境的集中体现,它是词人贬谪生涯中自我身份的文学化表达,既承载着现实的孤寂,也寄托了对高洁品格的坚守。 5.示例:此句写孤鸿找遍所有寒枝也不肯栖息,表现了词人志趣高洁、坚守理想的品质。(或:不随波逐流、孤高自许的心境。)

6.B 7. C 全,都 茂盛 准备 8.(1)人们在田野里来来往往耕种劳作,男女穿戴,都跟桃花源外面的人一样。(2)恍然间仿佛在桃源深处(一样),不知不觉间把尘世上的忧愁都忘了。 9.甲文表达了作者对和平、安乐、幸福生活的向往之情,透露出对现实社会的不满;乙文抒发了作者暂时忘却烦恼、及时行乐的情怀。

10.C 11. 青涩酸脆的青梅果子 味道醇厚丰富的腌青梅 去腥解腻的酸梅汁 清冽清醇的青梅酒 12.(1)示例:作者形象描写青梅果子的饱满,兼以拟人手法,用“憨态可掬”表达对青梅的喜爱。(2)示例:“小笼包”本为小巧可爱的食品,以此形容人们因酸皱起的表情,形象生动又充满温情。 13.①对工序的细致解说表达着作者对青梅的喜爱;②让读者了解古代青梅加工的精湛工艺;③说明传统的工艺和生活方式得以传承。 14.D

15.C 16.逻辑顺序。首先介绍北极海冰的变化的现象,再解析北极海冰减少对生态环境及人类生活的影响,最后分析北极海冰减少的原因,符合人们认识事物的一般规律,条理清晰地解释人们的关切问题,按照从现象到本质的顺序,带我们认识了北冰洋的“无冰之夏”。 17.“无冰之夏”是北极海冰减少最终可能出现的结果;加引号既表特指,又表强调,更能激发读者的好奇心和探究欲望,引起读者的阅读兴趣;与文章的开头、结尾形成呼应,使文章结构浑然一体。

18.D 19.示例:①及时记录个人碳减排情况,算清“碳账”;②有助于提高民众节能降碳意识;③倡导培养绿色低碳生活方式;④成为公众参与减污降碳的重要抓手。 20.示例:①拒绝使用一次性筷子;②少用塑料袋,多用环保布袋;③倡导使用手绢,拒绝餐巾纸;④餐桌倡导光盘行为,吃不完要打包带走。⑤减少空调的使用;⑥使用节能灯。

21.例文:

发现

教学楼前的那棵老槐树,从我入学起就站在那里。树皮裂开深深的沟壑,枝桠歪歪扭扭,春天抽芽也总是慢吞吞的,远不如操场边的樱花树惹眼。我总觉得它像个固执的老头,沉闷又无趣。

那天值日,我被安排扫树底下的落叶。蹲下身时,指尖突然触到一块凸起的树皮。凑近了看,竟发现裂缝里卡着颗干瘪的橡果,旁边还有个小小的鸟窝,用细草和棉絮搭成,刚好能放下我的拳头。风一吹,树影摇晃,鸟窝跟着轻轻摆动,像个藏在皱纹里的秘密。

放学时又经过槐树,看见低年级的小朋友踮着脚往树洞里塞面包屑。“这是麻雀的食堂哦。”一个扎羊角辫的女孩告诉我,她每天都来。我忽然注意到,树杈间挂着十几个这样的小窝,有的还沾着羽毛。原来这棵沉默的老树,早把自己变成了鸟儿的家园。

后来每次经过,我都会多看它几眼。那些粗糙的树皮像无数只张开的手掌,托举着一个个温暖的小世界。原来最不起眼的存在里,藏着最温柔的包容——这个发现,让那棵老槐树在我眼里,突然变得比樱花树还要动人。

后来每次经过,我都会多看它几眼。春末的晨雾里,它的枝桠托着星星点点的绿芽,像举着无数个刚苏醒的梦;夏日的午后,浓密的树荫铺开一片清凉,总有三三两两的麻雀在枝间跳着啄食,叽叽喳喳的叫声里全是安稳;深秋的风卷着落叶掠过树干,那些藏在裂缝里的鸟窝依然牢固,像一个个被细心保管的秘密。

我渐渐发现,老槐树从不是沉闷的老头。它粗糙的树皮是岁月刻下的勋章,每一道沟壑里都藏着接纳与守护——接纳风吹雨打的磨砺,守护着一群小生命的安宁。如今再看它歪歪扭扭的枝桠,倒像是张开的臂膀,温柔地拥抱着整个校园的晨昏。比起樱花树转瞬即逝的绚烂,老槐树的动人,是藏在沉默里的长久与深情,像一位默默付出的长者,用自己的方式,把日子过成了一首温暖的诗。

同课章节目录