山东省菏泽市牡丹区2024-2025学年七年级下学期期末考试语文试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省菏泽市牡丹区2024-2025学年七年级下学期期末考试语文试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 29.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-23 16:07:10 | ||

图片预览

文档简介

山东省菏泽市牡丹区2024-2025学年七年级下学期期末语文试题

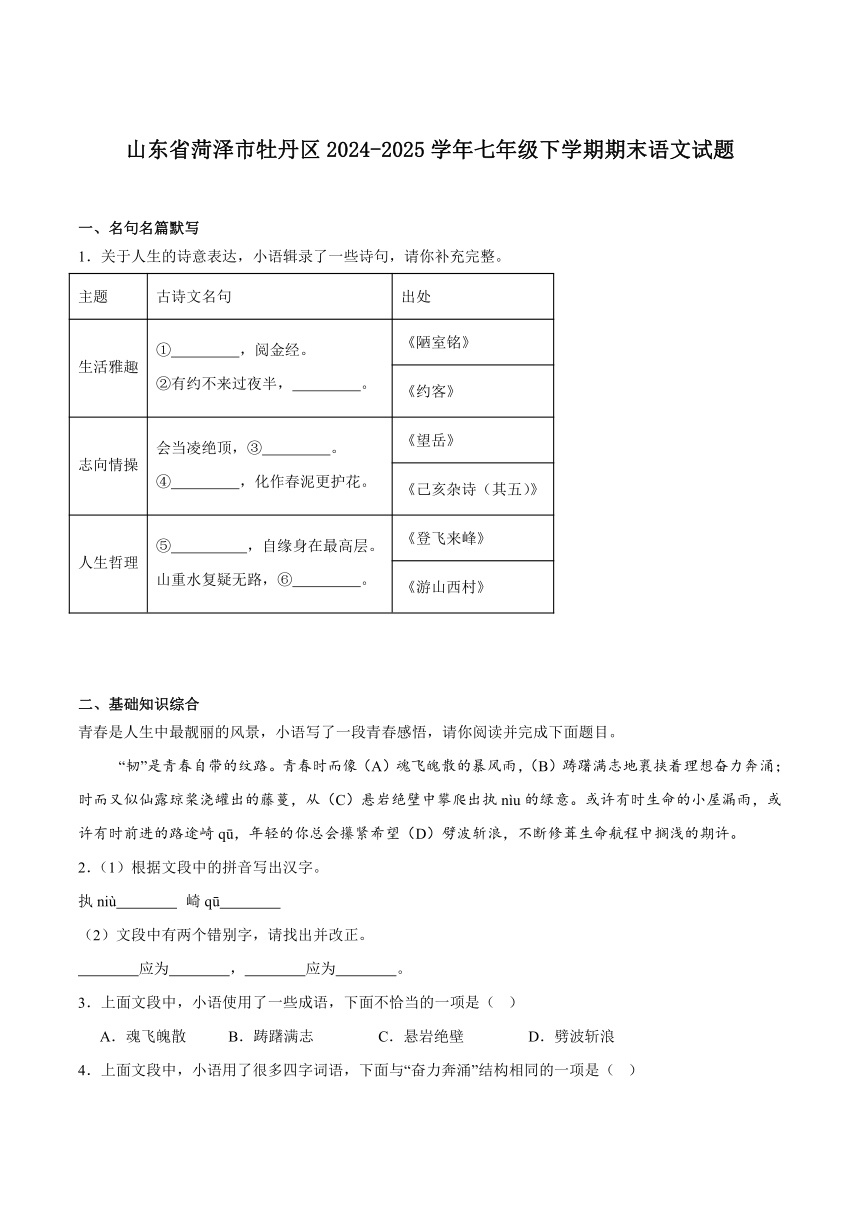

一、名句名篇默写

1.关于人生的诗意表达,小语辑录了一些诗句,请你补充完整。

主题 古诗文名句 出处

生活雅趣 ① ,阅金经。 ②有约不来过夜半, 。 《陋室铭》

《约客》

志向情操 会当凌绝顶,③ 。 ④ ,化作春泥更护花。 《望岳》

《己亥杂诗(其五)》

人生哲理 ⑤ ,自缘身在最高层。 山重水复疑无路,⑥ 。 《登飞来峰》

《游山西村》

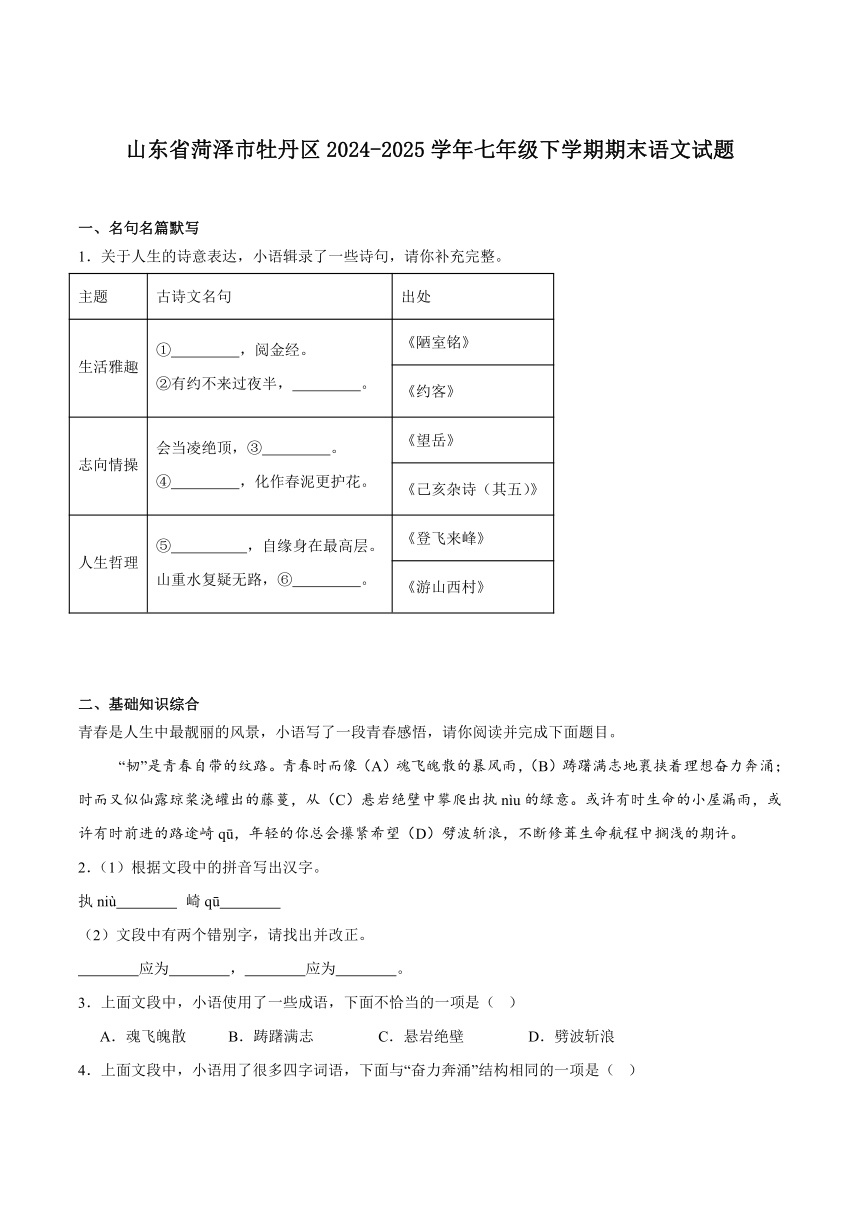

二、基础知识综合

青春是人生中最靓丽的风景,小语写了一段青春感悟,请你阅读并完成下面题目。

“韧”是青春自带的纹路。青春时而像(A)魂飞魄散的暴风雨,(B)踌躇满志地裹挟着理想奋力奔涌;时而又似仙露琼桨浇罐出的藤蔓,从(C)悬岩绝壁中攀爬出执nìu的绿意。或许有时生命的小屋漏雨,或许有时前进的路途崎qū,年轻的你总会攥紧希望(D)劈波斩浪,不断修葺生命航程中搁浅的期许。

2.(1)根据文段中的拼音写出汉字。

执niù 崎qū

(2)文段中有两个错别字,请找出并改正。

应为 , 应为 。

3.上面文段中,小语使用了一些成语,下面不恰当的一项是( )

A.魂飞魄散 B.踌躇满志 C.悬岩绝壁 D.劈波斩浪

4.上面文段中,小语用了很多四字词语,下面与“奋力奔涌”结构相同的一项是( )

A.悬崖绝壁 B.路途崎岖 C.不断修葺 D.攥紧希望

5.在“正青春”文化长廊里,小语写了一段话,个别语句重复啰嗦,请你写出使语言更简明的修改意见。

新时代青年要志存高远,以义无反顾的奋斗姿态,以奋斗为笔书写青春之歌。不为一点成绩而骄傲,不为一时挫折而沮丧并垂头丧气,而是始终保持坚定目标,向着远大理想努力进取。

修改意见:

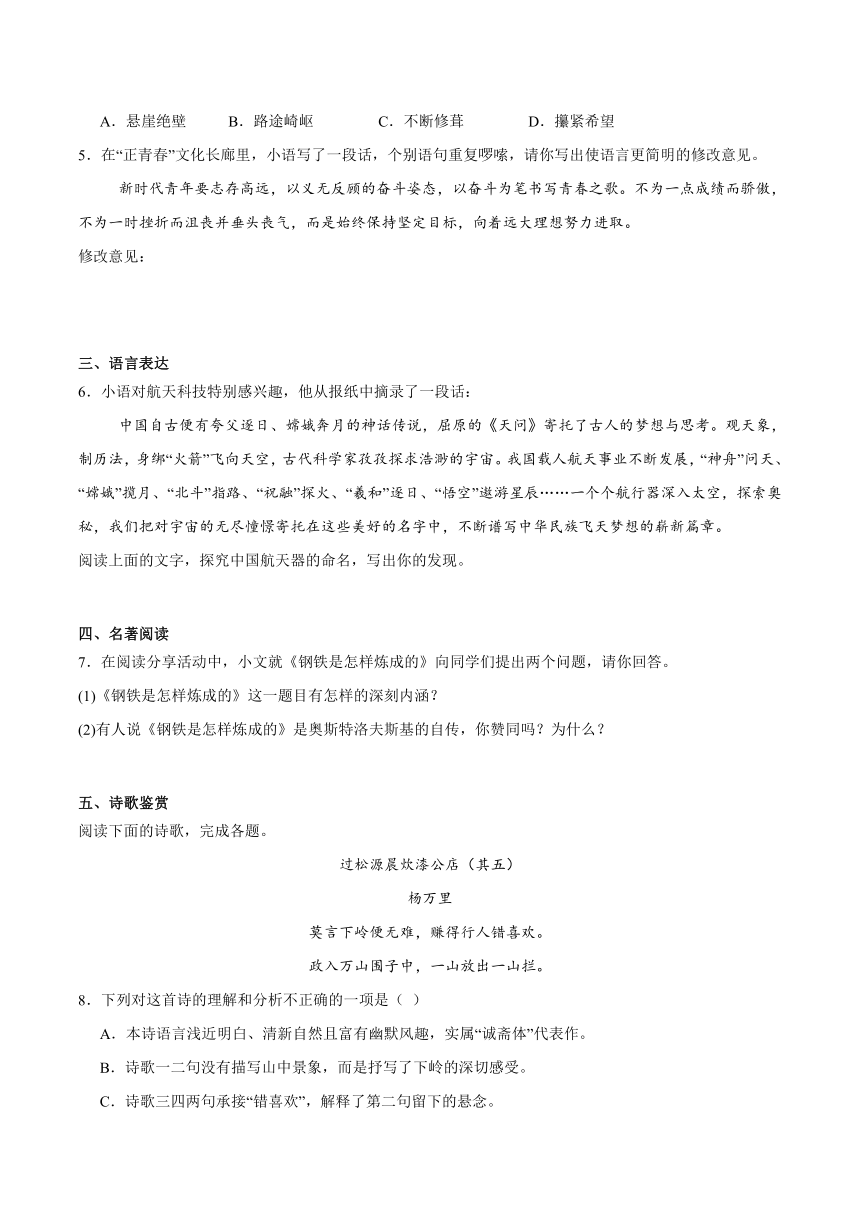

三、语言表达

6.小语对航天科技特别感兴趣,他从报纸中摘录了一段话:

中国自古便有夸父逐日、嫦娥奔月的神话传说,屈原的《天问》寄托了古人的梦想与思考。观天象,制历法,身绑“火箭”飞向天空,古代科学家孜孜探求浩渺的宇宙。我国载人航天事业不断发展,“神舟”问天、“嫦娥”揽月、“北斗”指路、“祝融”探火、“羲和”逐日、“悟空”遨游星辰……一个个航行器深入太空,探索奥秘,我们把对宇宙的无尽憧憬寄托在这些美好的名字中,不断谱写中华民族飞天梦想的崭新篇章。

阅读上面的文字,探究中国航天器的命名,写出你的发现。

四、名著阅读

7.在阅读分享活动中,小文就《钢铁是怎样炼成的》向同学们提出两个问题,请你回答。

(1)《钢铁是怎样炼成的》这一题目有怎样的深刻内涵?

(2)有人说《钢铁是怎样炼成的》是奥斯特洛夫斯基的自传,你赞同吗?为什么?

五、诗歌鉴赏

阅读下面的诗歌,完成各题。

过松源晨炊漆公店(其五)

杨万里

莫言下岭便无难,赚得行人错喜欢。

政入万山围子中,一山放出一山拦。

8.下列对这首诗的理解和分析不正确的一项是( )

A.本诗语言浅近明白、清新自然且富有幽默风趣,实属“诚斋体”代表作。

B.诗歌一二句没有描写山中景象,而是抒写了下岭的深切感受。

C.诗歌三四两句承接“错喜欢”,解释了第二句留下的悬念。

D.“放”和“拦”字运用拟人手法,使群山人格化,生动而富有奇趣。

9.本诗从人们常见的生活现象中,表达了具有普遍意义的道理,你从中受到哪些人生启示?

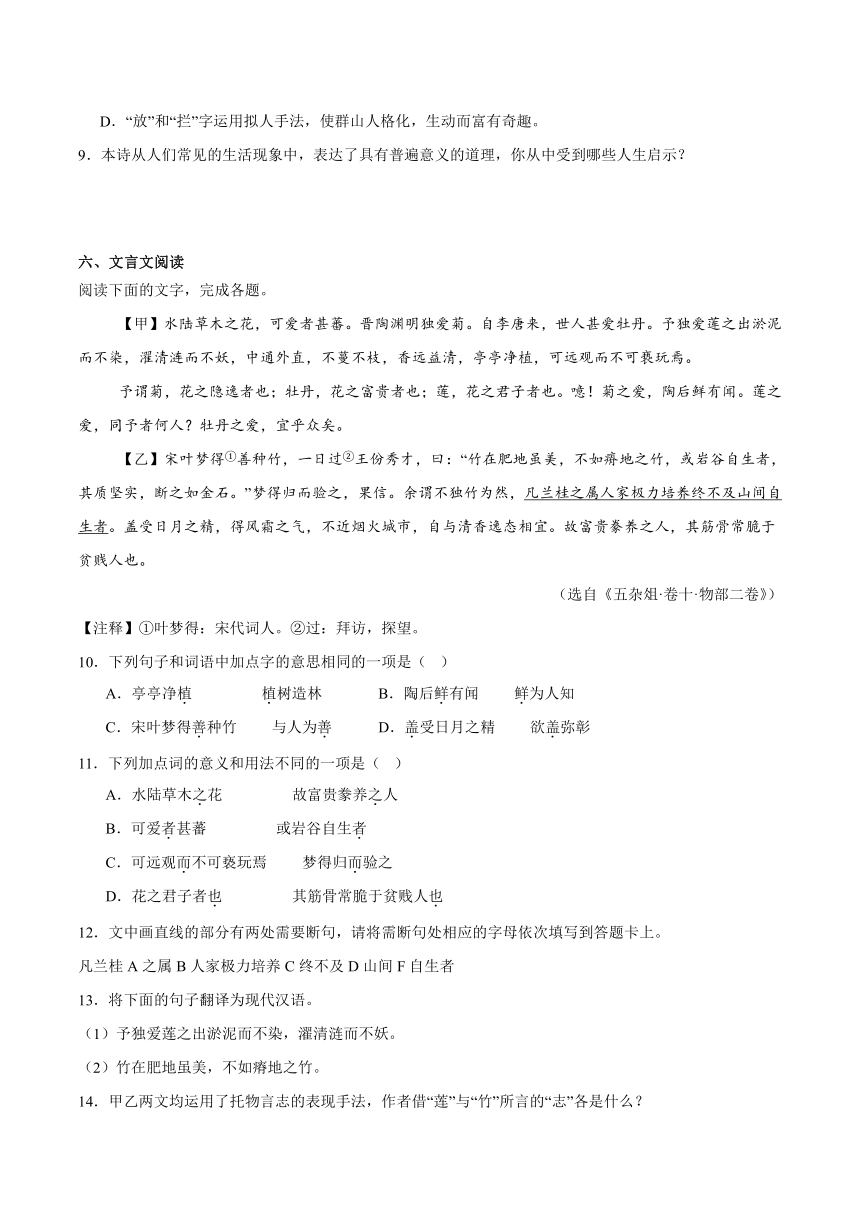

六、文言文阅读

阅读下面的文字,完成各题。

【甲】水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

【乙】宋叶梦得①善种竹,一日过②王份秀才,曰:“竹在肥地虽美,不如瘠地之竹,或岩谷自生者,其质坚实,断之如金石。”梦得归而验之,果信。余谓不独竹为然,凡兰桂之属人家极力培养终不及山间自生者。盖受日月之精,得风霜之气,不近烟火城市,自与清香逸态相宜。故富贵豢养之人,其筋骨常脆于贫贱人也。

(选自《五杂俎·卷十·物部二卷》)

【注释】①叶梦得:宋代词人。②过:拜访,探望。

10.下列句子和词语中加点字的意思相同的一项是( )

A.亭亭净植 植树造林 B.陶后鲜有闻 鲜为人知

C.宋叶梦得善种竹 与人为善 D.盖受日月之精 欲盖弥彰

11.下列加点词的意义和用法不同的一项是( )

A.水陆草木之花 故富贵豢养之人

B.可爱者甚蕃 或岩谷自生者

C.可远观而不可亵玩焉 梦得归而验之

D.花之君子者也 其筋骨常脆于贫贱人也

12.文中画直线的部分有两处需要断句,请将需断句处相应的字母依次填写到答题卡上。

凡兰桂A之属B人家极力培养C终不及D山间F自生者

13.将下面的句子翻译为现代汉语。

(1)予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

(2)竹在肥地虽美,不如瘠地之竹。

14.甲乙两文均运用了托物言志的表现手法,作者借“莲”与“竹”所言的“志”各是什么?

七、现代文阅读

阅读下面的四则材料,完成下面小题。

以身许国岂邀名

①从林俊德追寻至老一代“两弹一星”元勋们,从王进喜拉近到改革开放时期的“全国优秀共产党员”群英,他们的人生是一首建功国家大业的英雄交响曲,也是一部以身许国的精神教科书。这些英模的卓越贡献和崇高品格,彰显的是中华民族薪火相传、生生不息的精神火种,也展示着共产党人许党报国、矢志不渝的理想信念。

②以身许国是一种献身民族的舍我大义。著名诗人艾青在诗作中这样感慨:我们的祖先,他们用血肉之躯“为保卫土地,从不曾屈辱过一次”。因为这种“不屈辱”的许国精神,在民族危难时,自有“捐躯赴国难,视死忽如归”的舍生取义者;在民族受凌时,自有“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的大义凛然者;在实现民族理想时,自有“砍头不要紧,只要主义真”的坚定革命者。回望民族独立、人民解放的征程,28年的浴血奋战、前赴后继,无数英烈用“我以我血荐轩辕”的壮烈彪炳史册。仅贺龙元帅的宗亲中,就有2050人为革命英勇献身。【A】爱国以鲜血书写、报国用生命相许,何等的壮怀激烈。

③以身许国是一种燃烧生命的忘我奋斗。有哲人说,许国是生命的燃烧、报国是事业的奋斗。唯有燃烧,方能让人生出彩;唯有奋斗,才可为国家建功。“人的一生可能燃烧也可能腐朽,我不能腐朽,我愿意燃烧起来。”从“导弹之父”钱学森,到“杂交水稻之父”袁隆平;从“两弹一星”功勋,到“感动中国人物”,一个个英模以忘我诠释许国、用奋斗践行报国,生命在许国报国的伟业中熊熊燃烧。邓稼先领军的团队,用一代人的拼搏,完成了一些强国需五代科学家接力攻关的核武研制工程;黄大年回归报国,仅用5年时间,就研发出西方国家需20年才能做成的地球深部探测装备。【B】这种忘我报国,何其可歌可泣。

④以身许国是一种奉献无悔的大我情怀。共和国的锦绣河山,需要无数儿女无怨无悔地守以坚韧、付以辛劳、献以智慧。舍小我、谋大我着必以天下为己任,忧患着大我的忧患、快乐着大我的快乐、憧憬着大我的憧憬、幸福着大我的幸福。王继才在孤岛中坚守30余年,用自己的坚韧和奉献,换来千家万户的平安;钟扬在青藏高原跋涉16个春秋,用自己的艰辛和智慧,留下创造美好未来的4000万颗种子;李保国在太行山扶贫35个年头,用自己的汗水和知识,造就千百群众的福祉……【C】正是这样奉献小我、成就大我的许国者,撑起了国家富强、人民幸福的脊梁。

⑤“慨然抚长剑,济世岂邀名。”多少英雄儿女为国家的富强而埋名献身。当今时代,奋斗是最生动的许国,奉献是最可贵的报国。新时代仍需无数“盖以身许国,但求福利民”的中华赤子,赓续自强不息的民族精神、爱国奉献的红色基因,书写俯仰无愧的报国华章。

(选自《人民日报》)

15.下面对文章的理解和分析不正确的一项是( )

A.本文主要运用评论的方式讴歌了无数英模为国家强盛而隐姓埋名、以身报国的精神。

B.文章首句直接点出林俊德、两弹元勋、王进喜等人的卓越贡献,意在引出论点,而非设置悬念,激发阅读兴趣。

C.“以身许国”是高尚的民族大义、生命的奋斗不息,也是为了理想无悔的奉献和坚持。

D.全文从三方面分别论证了总论点,总分总的思路清晰而严谨。

16.本文是一篇时评,论述的观点是什么?

17.作者以“以身许国岂邀名”作为本文的题目,有什么妙处?

18.小语读了这篇文章,联想到了课文《青春之光》,他认为下面这句话可以放在文中作为论据。你认为应该放在何处最恰当?从ABC三处中选择,并说明理由。

“驻村第一书记黄文秀,把自己火热的心、赤诚的爱,交付给了自己驻守的土地;在最穷苦的地方坚守初心,扎根奋斗,用青春的热血点亮了万家灯火。”

阅读下面的文字,完成各题

柿树,故乡的一颗美人痣

刘福田

①秋阳,拂去蒙在尘封往事的灰土,一树桂满红灯笼的柿子,让些许已经逝去的记忆,清晰而敏感起来……

②老家的秋,灿烂如火,在地头田畔三三两两生长的柿子树,欲黄还绿的叶子摇曳飞舞,枝叶间若隐若现,挂起一盏盏橘红色的灯笼,调皮地烘托着温暖与丰收。光影流动间,那一颗颗红红的柿子,挑开了记忆中的层层帷幕,满脑子里闪现的全是老家后院那棵大柿子树。

③据父亲讲,那棵柿子树至少已60岁高龄了。它高大的树干就有8米多高,巨大的墨绿色树冠,覆盖着地面方圆将近十平方米,棕褐色树皮已经斑斑驳驳,树心部分已空了。攀在地面的庞大树根像神话中龙的利爪,扎根在我家院后。

④每年春天,柿子树抽梢了,长出茂密的嫩叶,叶片枝头缀出点点乳白色花蕊。春风徐徐吹来,一阵阵浓烈的馨香沁人心脾,细小的花蕊招蜂引蝶,勤劳的蜂蝶呼朋结伴而来,为柿子树做媒传粉。

⑤入夏,雨后初霁,几声蝉鸣,那泛着浓绿光亮的树枝叶间,点缀着时隐时现的小柿子,青青的小果粒像挂在碧空中的绿珍珠,让我们围着老柿子树屏息心醉。

⑥秋天,踏着细雨和凉风而来,那挂满枝头的柿子日渐成熟,棕褐色的小果皮已发出诱人的光泽,站在树底下,仰望着枝头沉甸甸的柿子,总禁不住童年口馋的诱惑。放学时,围着柿子树,捡着砖头块猛砸树干,有时也扛个竹竿敲打,偶尔掉下来个柿子,伙伴们就遍地寻找争抢,只要柿子一到手,也不用水洗便咬上几口,涩涩的苦味顿时溢满口腔,数不清吐了多少次,但还手握着。那种苦涩,填充了我童年的好多时光。

⑦直到爷爷把柿子打下来,奶奶用温水把它洗净,储藏在保持温水的大锅里,两三天后,爷爷就让奶奶拿出来给我和弟弟还有我的小伙伴们吃。显然,我的亲朋邻居也就都随着奶奶的方法尝到了甘甜清爽的柿子。

⑧爷爷常说,_______________________。现在想来,爷爷的心也像这棵柿树一般,慈祥而深沉。

⑨柿树和老屋一样,是故土的象征。而我更愿意把它看成是一颗美人痣,长在思乡人的心上,永远不能剔除。

19.下面对文章的理解和分析不正确的一项是( )

A.这篇散文语言朴实无华,于娓娓叙述中蕴含着浓浓的人情、乡情。

B.文章通过父亲交代大柿子树的年龄,然后详细描写了它的形貌,使文章更具真实感。

C.文章按照事情发展顺序,由春到夏,自夏至秋,讲述了“大柿子树”的动人故事。

D.文中叙写柿树的四季变化为后文描写人物做了铺垫,并推动了事情的发展。

20.结合语境,根据要求赏析下面语句。

(1)攀在地面的庞大树根像神话中龙的利爪,扎根在我家院后。(请从修辞角度赏析。)

(2)那泛着浓绿光亮的树枝叶间,点缀着时隐时现的小柿子,青青的小果粒像挂在碧空中的绿珍珠。(赏析加点词的表达效果。)

21.请展开联想,以爷爷的口吻写出从柿子的成长历程中获得的人生感悟,将第⑧横线处补写完整。(不超过50字)

22.文章的结尾别具一格,请品析文章结尾的妙处。

八、作文

23.甜,是舌尖跳动的滋味;甜,是心底漾开的暖流;甜,是奶奶藏在围裙口袋里的水果糖,是同桌悄悄推来的一颗润喉片;甜,是失败时老师那句“再试一次”的鼓励,是砥砺前行时额头的汗滴……生活的甜,藏在平凡的日子里,藏在那些被忽略的微小瞬间。

请以“这________真甜”为题,用细腻的笔触写下你心中最珍贵的“甜”。

要求:①在横线上填写恰当的量词和名词,补全题目。

②文中不得出现真实的地名、校名和人名;

③文体不限,不少于600字。

参考答案

1. 可以调素琴 闲敲棋子落灯花 一览众山小 落红不是无情物 不畏浮云遮望眼 柳暗花明又一村

2. 拗 岖 桨 浆 罐 灌 3.A 4.C 5.一删去“以义无反顾的奋斗姿态”或者删去“以奋斗为笔”;二删去“沮丧”或者删去“并垂头丧气”;三删去“保持”。

6.中国航天器的名称与我国优秀的神话故事和文学作品有关;命名蕴含着深厚的历史文化意义;是我国现代航天科学技术对古老传说的现代诠释;表达了中华民族对宇宙的探索和智慧和对未来的美好期待。

7.(1)“钢铁”是信念、意志、毅力的象征;作品中的主人公也是在斗争和艰苦考验中锻炼出来的,坚强而不气馁;作者以此为标题,象征着保尔、朱赫来等人的革命意志和崇高精神。

(2)这本书是以作家自己的生活经历为基础进行创作的,带有明显的自传性质;但是,作者的创作意图不在为自己作传,而在于塑造一个共青团员的典型形象;书中并不拘泥于自己的生活事实,对人物和情节做了大量典型化处理;因此这是一部小说,而不是传记。

8.B 9.人们无论做什么事,都要对前进道路上的困难作好充分的估计,不要被一时的成功所陶醉。要放眼长远,不断克服路途中的困难,取得胜利。

10.B 11.C 12.BC 13.(1)我只喜爱莲从污泥里生长出来却不沾染污秽,经过清水洗涤但不显得妖艳。

(2)(生长)在肥沃之地的竹子虽然美丽,(但)比不上贫瘠之地的竹子。 14.甲文作者借莲花出淤泥而不染的特点,表达了不与世俗同流合污、洁身自好的高尚品格;乙文作者借贫瘠之地的竹子生长得更加坚实的特点,表达了人才培养要经受艰苦环境的磨炼,才会更坚强、更适应环境的观点。

15.B 16.本文的观点是以身许国是中华民族薪火相传的精神火种,也是共产党人矢志不渝的理想信念。 17.化用了结尾的诗句(慨然抚长剑,济世岂邀名。)增添了文化内涵;“以身许国”是文章的观点,以此为题目,使观点更鲜明;使用了反问句式更强化了感彩。 18.应该放在B处最恰当。这句话写了黄文秀勇于担为扶贫攻坚事业奉献生命的光辉事迹;正契合了本段的分论点“以身许国是一种燃烧生命的忘我奋斗”;因此,可以作为准确有力的论据放在本段。

19.C 20.(1)这句话运用比喻的修辞手法,把柿子树的根系比作“龙的利爪”,生动形象地刻画了柿子树的苍老形象,表达了作者对柿树的喜爱之情。(意思对即可)

(2)“点缀”描写出绿叶间的小柿子醒目可爱的样子,“挂”字富有动态感,生动地描写出小柿子长在枝叶间的形态,表达出了作者对柿子树的喜爱和赞美。(意思对即可) 21.示例一:人这一辈子,有时就像这柿子,它本身是苦的,要经历些风吹雨打,日晒磨难,才会慢慢变甜。(意思对即可)

示例二:人就像这柿子,不要追求表面的光鲜亮丽,自然朴实才是正道。(意思对即可) 22.结尾的写作之妙:一、总结全文,把柿树与老屋、故土联结在一起,抒发了作者对故乡的热爱与怀念之情;二、巧妙点题,将个人的思乡之情推而广之,拓宽了主题的广度,升华了主题。

23.例文:

这捧槐花真甜

老院墙角的槐树又开花了,细碎的白瓣缀满枝头,风一吹就簌簌落下来,像下了场温柔的雪。我站在树下踮脚张望,恍惚间看见外婆踩着木凳的身影从时光里浮出来,蓝布衫的衣角被风掀起,手里那捧槐花在阳光下泛着莹润的光。

那年我总爱蹲在灶台边看外婆做槐花糕。她把新摘的槐花倒进竹筛,清水哗啦浇下去,白瓣儿便在绿梗间轻轻打颤。阳光穿过窗棂落在她银白的发上,我数着她指间捏起的面粉,看它们簌簌落进瓷盆,和槐花揉成一团浅绿的云。蒸笼冒起白雾时,整个院子都飘着清甜,外婆总先掰一小块烫糕塞进我嘴里,烫得我直吐舌头,她就用布满皱纹的手轻轻拍我的背,笑声混着槐花香漫过青砖地。

后来外婆的腿渐渐不利索,再不能爬高摘槐花了。有天放学,我看见她扶着墙站在槐树下,仰着头望了很久,蓝布衫的口袋鼓鼓囊囊。她见我回来,颤巍巍地掏出个油纸包,里面是些零散的槐花,梗上还沾着泥土。“隔壁婶子给的,”她笑得眼角堆起褶皱,“知道你爱吃。”那天的槐花糕有些涩,可我咬下去时,分明尝到了比蜜更浓的甜。

如今槐花又开得如云似雪,我搬来木凳站上去,指尖触到微凉的花瓣时,忽然想起外婆最后一次给我做的槐花糕。她坐在轮椅上看着我,阳光落进她浑浊的眼睛里,像盛着一捧融化的星光。那时我不懂为什么她总说槐花最养人,直到此刻清甜漫过舌尖,才明白有些滋味从来不止于味觉——它是外婆踮脚摘花时扬起的衣角,是蒸笼白雾里藏着的牵挂,是岁月里酿成的、永不消散的暖。

风又起,槐花落在发间肩头。我捧着满兜雪白往回走,仿佛又听见身后传来熟悉的呼唤,转头时,阳光穿过层层花影,把整个院子都染成了甜的。

一、名句名篇默写

1.关于人生的诗意表达,小语辑录了一些诗句,请你补充完整。

主题 古诗文名句 出处

生活雅趣 ① ,阅金经。 ②有约不来过夜半, 。 《陋室铭》

《约客》

志向情操 会当凌绝顶,③ 。 ④ ,化作春泥更护花。 《望岳》

《己亥杂诗(其五)》

人生哲理 ⑤ ,自缘身在最高层。 山重水复疑无路,⑥ 。 《登飞来峰》

《游山西村》

二、基础知识综合

青春是人生中最靓丽的风景,小语写了一段青春感悟,请你阅读并完成下面题目。

“韧”是青春自带的纹路。青春时而像(A)魂飞魄散的暴风雨,(B)踌躇满志地裹挟着理想奋力奔涌;时而又似仙露琼桨浇罐出的藤蔓,从(C)悬岩绝壁中攀爬出执nìu的绿意。或许有时生命的小屋漏雨,或许有时前进的路途崎qū,年轻的你总会攥紧希望(D)劈波斩浪,不断修葺生命航程中搁浅的期许。

2.(1)根据文段中的拼音写出汉字。

执niù 崎qū

(2)文段中有两个错别字,请找出并改正。

应为 , 应为 。

3.上面文段中,小语使用了一些成语,下面不恰当的一项是( )

A.魂飞魄散 B.踌躇满志 C.悬岩绝壁 D.劈波斩浪

4.上面文段中,小语用了很多四字词语,下面与“奋力奔涌”结构相同的一项是( )

A.悬崖绝壁 B.路途崎岖 C.不断修葺 D.攥紧希望

5.在“正青春”文化长廊里,小语写了一段话,个别语句重复啰嗦,请你写出使语言更简明的修改意见。

新时代青年要志存高远,以义无反顾的奋斗姿态,以奋斗为笔书写青春之歌。不为一点成绩而骄傲,不为一时挫折而沮丧并垂头丧气,而是始终保持坚定目标,向着远大理想努力进取。

修改意见:

三、语言表达

6.小语对航天科技特别感兴趣,他从报纸中摘录了一段话:

中国自古便有夸父逐日、嫦娥奔月的神话传说,屈原的《天问》寄托了古人的梦想与思考。观天象,制历法,身绑“火箭”飞向天空,古代科学家孜孜探求浩渺的宇宙。我国载人航天事业不断发展,“神舟”问天、“嫦娥”揽月、“北斗”指路、“祝融”探火、“羲和”逐日、“悟空”遨游星辰……一个个航行器深入太空,探索奥秘,我们把对宇宙的无尽憧憬寄托在这些美好的名字中,不断谱写中华民族飞天梦想的崭新篇章。

阅读上面的文字,探究中国航天器的命名,写出你的发现。

四、名著阅读

7.在阅读分享活动中,小文就《钢铁是怎样炼成的》向同学们提出两个问题,请你回答。

(1)《钢铁是怎样炼成的》这一题目有怎样的深刻内涵?

(2)有人说《钢铁是怎样炼成的》是奥斯特洛夫斯基的自传,你赞同吗?为什么?

五、诗歌鉴赏

阅读下面的诗歌,完成各题。

过松源晨炊漆公店(其五)

杨万里

莫言下岭便无难,赚得行人错喜欢。

政入万山围子中,一山放出一山拦。

8.下列对这首诗的理解和分析不正确的一项是( )

A.本诗语言浅近明白、清新自然且富有幽默风趣,实属“诚斋体”代表作。

B.诗歌一二句没有描写山中景象,而是抒写了下岭的深切感受。

C.诗歌三四两句承接“错喜欢”,解释了第二句留下的悬念。

D.“放”和“拦”字运用拟人手法,使群山人格化,生动而富有奇趣。

9.本诗从人们常见的生活现象中,表达了具有普遍意义的道理,你从中受到哪些人生启示?

六、文言文阅读

阅读下面的文字,完成各题。

【甲】水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

【乙】宋叶梦得①善种竹,一日过②王份秀才,曰:“竹在肥地虽美,不如瘠地之竹,或岩谷自生者,其质坚实,断之如金石。”梦得归而验之,果信。余谓不独竹为然,凡兰桂之属人家极力培养终不及山间自生者。盖受日月之精,得风霜之气,不近烟火城市,自与清香逸态相宜。故富贵豢养之人,其筋骨常脆于贫贱人也。

(选自《五杂俎·卷十·物部二卷》)

【注释】①叶梦得:宋代词人。②过:拜访,探望。

10.下列句子和词语中加点字的意思相同的一项是( )

A.亭亭净植 植树造林 B.陶后鲜有闻 鲜为人知

C.宋叶梦得善种竹 与人为善 D.盖受日月之精 欲盖弥彰

11.下列加点词的意义和用法不同的一项是( )

A.水陆草木之花 故富贵豢养之人

B.可爱者甚蕃 或岩谷自生者

C.可远观而不可亵玩焉 梦得归而验之

D.花之君子者也 其筋骨常脆于贫贱人也

12.文中画直线的部分有两处需要断句,请将需断句处相应的字母依次填写到答题卡上。

凡兰桂A之属B人家极力培养C终不及D山间F自生者

13.将下面的句子翻译为现代汉语。

(1)予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

(2)竹在肥地虽美,不如瘠地之竹。

14.甲乙两文均运用了托物言志的表现手法,作者借“莲”与“竹”所言的“志”各是什么?

七、现代文阅读

阅读下面的四则材料,完成下面小题。

以身许国岂邀名

①从林俊德追寻至老一代“两弹一星”元勋们,从王进喜拉近到改革开放时期的“全国优秀共产党员”群英,他们的人生是一首建功国家大业的英雄交响曲,也是一部以身许国的精神教科书。这些英模的卓越贡献和崇高品格,彰显的是中华民族薪火相传、生生不息的精神火种,也展示着共产党人许党报国、矢志不渝的理想信念。

②以身许国是一种献身民族的舍我大义。著名诗人艾青在诗作中这样感慨:我们的祖先,他们用血肉之躯“为保卫土地,从不曾屈辱过一次”。因为这种“不屈辱”的许国精神,在民族危难时,自有“捐躯赴国难,视死忽如归”的舍生取义者;在民族受凌时,自有“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的大义凛然者;在实现民族理想时,自有“砍头不要紧,只要主义真”的坚定革命者。回望民族独立、人民解放的征程,28年的浴血奋战、前赴后继,无数英烈用“我以我血荐轩辕”的壮烈彪炳史册。仅贺龙元帅的宗亲中,就有2050人为革命英勇献身。【A】爱国以鲜血书写、报国用生命相许,何等的壮怀激烈。

③以身许国是一种燃烧生命的忘我奋斗。有哲人说,许国是生命的燃烧、报国是事业的奋斗。唯有燃烧,方能让人生出彩;唯有奋斗,才可为国家建功。“人的一生可能燃烧也可能腐朽,我不能腐朽,我愿意燃烧起来。”从“导弹之父”钱学森,到“杂交水稻之父”袁隆平;从“两弹一星”功勋,到“感动中国人物”,一个个英模以忘我诠释许国、用奋斗践行报国,生命在许国报国的伟业中熊熊燃烧。邓稼先领军的团队,用一代人的拼搏,完成了一些强国需五代科学家接力攻关的核武研制工程;黄大年回归报国,仅用5年时间,就研发出西方国家需20年才能做成的地球深部探测装备。【B】这种忘我报国,何其可歌可泣。

④以身许国是一种奉献无悔的大我情怀。共和国的锦绣河山,需要无数儿女无怨无悔地守以坚韧、付以辛劳、献以智慧。舍小我、谋大我着必以天下为己任,忧患着大我的忧患、快乐着大我的快乐、憧憬着大我的憧憬、幸福着大我的幸福。王继才在孤岛中坚守30余年,用自己的坚韧和奉献,换来千家万户的平安;钟扬在青藏高原跋涉16个春秋,用自己的艰辛和智慧,留下创造美好未来的4000万颗种子;李保国在太行山扶贫35个年头,用自己的汗水和知识,造就千百群众的福祉……【C】正是这样奉献小我、成就大我的许国者,撑起了国家富强、人民幸福的脊梁。

⑤“慨然抚长剑,济世岂邀名。”多少英雄儿女为国家的富强而埋名献身。当今时代,奋斗是最生动的许国,奉献是最可贵的报国。新时代仍需无数“盖以身许国,但求福利民”的中华赤子,赓续自强不息的民族精神、爱国奉献的红色基因,书写俯仰无愧的报国华章。

(选自《人民日报》)

15.下面对文章的理解和分析不正确的一项是( )

A.本文主要运用评论的方式讴歌了无数英模为国家强盛而隐姓埋名、以身报国的精神。

B.文章首句直接点出林俊德、两弹元勋、王进喜等人的卓越贡献,意在引出论点,而非设置悬念,激发阅读兴趣。

C.“以身许国”是高尚的民族大义、生命的奋斗不息,也是为了理想无悔的奉献和坚持。

D.全文从三方面分别论证了总论点,总分总的思路清晰而严谨。

16.本文是一篇时评,论述的观点是什么?

17.作者以“以身许国岂邀名”作为本文的题目,有什么妙处?

18.小语读了这篇文章,联想到了课文《青春之光》,他认为下面这句话可以放在文中作为论据。你认为应该放在何处最恰当?从ABC三处中选择,并说明理由。

“驻村第一书记黄文秀,把自己火热的心、赤诚的爱,交付给了自己驻守的土地;在最穷苦的地方坚守初心,扎根奋斗,用青春的热血点亮了万家灯火。”

阅读下面的文字,完成各题

柿树,故乡的一颗美人痣

刘福田

①秋阳,拂去蒙在尘封往事的灰土,一树桂满红灯笼的柿子,让些许已经逝去的记忆,清晰而敏感起来……

②老家的秋,灿烂如火,在地头田畔三三两两生长的柿子树,欲黄还绿的叶子摇曳飞舞,枝叶间若隐若现,挂起一盏盏橘红色的灯笼,调皮地烘托着温暖与丰收。光影流动间,那一颗颗红红的柿子,挑开了记忆中的层层帷幕,满脑子里闪现的全是老家后院那棵大柿子树。

③据父亲讲,那棵柿子树至少已60岁高龄了。它高大的树干就有8米多高,巨大的墨绿色树冠,覆盖着地面方圆将近十平方米,棕褐色树皮已经斑斑驳驳,树心部分已空了。攀在地面的庞大树根像神话中龙的利爪,扎根在我家院后。

④每年春天,柿子树抽梢了,长出茂密的嫩叶,叶片枝头缀出点点乳白色花蕊。春风徐徐吹来,一阵阵浓烈的馨香沁人心脾,细小的花蕊招蜂引蝶,勤劳的蜂蝶呼朋结伴而来,为柿子树做媒传粉。

⑤入夏,雨后初霁,几声蝉鸣,那泛着浓绿光亮的树枝叶间,点缀着时隐时现的小柿子,青青的小果粒像挂在碧空中的绿珍珠,让我们围着老柿子树屏息心醉。

⑥秋天,踏着细雨和凉风而来,那挂满枝头的柿子日渐成熟,棕褐色的小果皮已发出诱人的光泽,站在树底下,仰望着枝头沉甸甸的柿子,总禁不住童年口馋的诱惑。放学时,围着柿子树,捡着砖头块猛砸树干,有时也扛个竹竿敲打,偶尔掉下来个柿子,伙伴们就遍地寻找争抢,只要柿子一到手,也不用水洗便咬上几口,涩涩的苦味顿时溢满口腔,数不清吐了多少次,但还手握着。那种苦涩,填充了我童年的好多时光。

⑦直到爷爷把柿子打下来,奶奶用温水把它洗净,储藏在保持温水的大锅里,两三天后,爷爷就让奶奶拿出来给我和弟弟还有我的小伙伴们吃。显然,我的亲朋邻居也就都随着奶奶的方法尝到了甘甜清爽的柿子。

⑧爷爷常说,_______________________。现在想来,爷爷的心也像这棵柿树一般,慈祥而深沉。

⑨柿树和老屋一样,是故土的象征。而我更愿意把它看成是一颗美人痣,长在思乡人的心上,永远不能剔除。

19.下面对文章的理解和分析不正确的一项是( )

A.这篇散文语言朴实无华,于娓娓叙述中蕴含着浓浓的人情、乡情。

B.文章通过父亲交代大柿子树的年龄,然后详细描写了它的形貌,使文章更具真实感。

C.文章按照事情发展顺序,由春到夏,自夏至秋,讲述了“大柿子树”的动人故事。

D.文中叙写柿树的四季变化为后文描写人物做了铺垫,并推动了事情的发展。

20.结合语境,根据要求赏析下面语句。

(1)攀在地面的庞大树根像神话中龙的利爪,扎根在我家院后。(请从修辞角度赏析。)

(2)那泛着浓绿光亮的树枝叶间,点缀着时隐时现的小柿子,青青的小果粒像挂在碧空中的绿珍珠。(赏析加点词的表达效果。)

21.请展开联想,以爷爷的口吻写出从柿子的成长历程中获得的人生感悟,将第⑧横线处补写完整。(不超过50字)

22.文章的结尾别具一格,请品析文章结尾的妙处。

八、作文

23.甜,是舌尖跳动的滋味;甜,是心底漾开的暖流;甜,是奶奶藏在围裙口袋里的水果糖,是同桌悄悄推来的一颗润喉片;甜,是失败时老师那句“再试一次”的鼓励,是砥砺前行时额头的汗滴……生活的甜,藏在平凡的日子里,藏在那些被忽略的微小瞬间。

请以“这________真甜”为题,用细腻的笔触写下你心中最珍贵的“甜”。

要求:①在横线上填写恰当的量词和名词,补全题目。

②文中不得出现真实的地名、校名和人名;

③文体不限,不少于600字。

参考答案

1. 可以调素琴 闲敲棋子落灯花 一览众山小 落红不是无情物 不畏浮云遮望眼 柳暗花明又一村

2. 拗 岖 桨 浆 罐 灌 3.A 4.C 5.一删去“以义无反顾的奋斗姿态”或者删去“以奋斗为笔”;二删去“沮丧”或者删去“并垂头丧气”;三删去“保持”。

6.中国航天器的名称与我国优秀的神话故事和文学作品有关;命名蕴含着深厚的历史文化意义;是我国现代航天科学技术对古老传说的现代诠释;表达了中华民族对宇宙的探索和智慧和对未来的美好期待。

7.(1)“钢铁”是信念、意志、毅力的象征;作品中的主人公也是在斗争和艰苦考验中锻炼出来的,坚强而不气馁;作者以此为标题,象征着保尔、朱赫来等人的革命意志和崇高精神。

(2)这本书是以作家自己的生活经历为基础进行创作的,带有明显的自传性质;但是,作者的创作意图不在为自己作传,而在于塑造一个共青团员的典型形象;书中并不拘泥于自己的生活事实,对人物和情节做了大量典型化处理;因此这是一部小说,而不是传记。

8.B 9.人们无论做什么事,都要对前进道路上的困难作好充分的估计,不要被一时的成功所陶醉。要放眼长远,不断克服路途中的困难,取得胜利。

10.B 11.C 12.BC 13.(1)我只喜爱莲从污泥里生长出来却不沾染污秽,经过清水洗涤但不显得妖艳。

(2)(生长)在肥沃之地的竹子虽然美丽,(但)比不上贫瘠之地的竹子。 14.甲文作者借莲花出淤泥而不染的特点,表达了不与世俗同流合污、洁身自好的高尚品格;乙文作者借贫瘠之地的竹子生长得更加坚实的特点,表达了人才培养要经受艰苦环境的磨炼,才会更坚强、更适应环境的观点。

15.B 16.本文的观点是以身许国是中华民族薪火相传的精神火种,也是共产党人矢志不渝的理想信念。 17.化用了结尾的诗句(慨然抚长剑,济世岂邀名。)增添了文化内涵;“以身许国”是文章的观点,以此为题目,使观点更鲜明;使用了反问句式更强化了感彩。 18.应该放在B处最恰当。这句话写了黄文秀勇于担为扶贫攻坚事业奉献生命的光辉事迹;正契合了本段的分论点“以身许国是一种燃烧生命的忘我奋斗”;因此,可以作为准确有力的论据放在本段。

19.C 20.(1)这句话运用比喻的修辞手法,把柿子树的根系比作“龙的利爪”,生动形象地刻画了柿子树的苍老形象,表达了作者对柿树的喜爱之情。(意思对即可)

(2)“点缀”描写出绿叶间的小柿子醒目可爱的样子,“挂”字富有动态感,生动地描写出小柿子长在枝叶间的形态,表达出了作者对柿子树的喜爱和赞美。(意思对即可) 21.示例一:人这一辈子,有时就像这柿子,它本身是苦的,要经历些风吹雨打,日晒磨难,才会慢慢变甜。(意思对即可)

示例二:人就像这柿子,不要追求表面的光鲜亮丽,自然朴实才是正道。(意思对即可) 22.结尾的写作之妙:一、总结全文,把柿树与老屋、故土联结在一起,抒发了作者对故乡的热爱与怀念之情;二、巧妙点题,将个人的思乡之情推而广之,拓宽了主题的广度,升华了主题。

23.例文:

这捧槐花真甜

老院墙角的槐树又开花了,细碎的白瓣缀满枝头,风一吹就簌簌落下来,像下了场温柔的雪。我站在树下踮脚张望,恍惚间看见外婆踩着木凳的身影从时光里浮出来,蓝布衫的衣角被风掀起,手里那捧槐花在阳光下泛着莹润的光。

那年我总爱蹲在灶台边看外婆做槐花糕。她把新摘的槐花倒进竹筛,清水哗啦浇下去,白瓣儿便在绿梗间轻轻打颤。阳光穿过窗棂落在她银白的发上,我数着她指间捏起的面粉,看它们簌簌落进瓷盆,和槐花揉成一团浅绿的云。蒸笼冒起白雾时,整个院子都飘着清甜,外婆总先掰一小块烫糕塞进我嘴里,烫得我直吐舌头,她就用布满皱纹的手轻轻拍我的背,笑声混着槐花香漫过青砖地。

后来外婆的腿渐渐不利索,再不能爬高摘槐花了。有天放学,我看见她扶着墙站在槐树下,仰着头望了很久,蓝布衫的口袋鼓鼓囊囊。她见我回来,颤巍巍地掏出个油纸包,里面是些零散的槐花,梗上还沾着泥土。“隔壁婶子给的,”她笑得眼角堆起褶皱,“知道你爱吃。”那天的槐花糕有些涩,可我咬下去时,分明尝到了比蜜更浓的甜。

如今槐花又开得如云似雪,我搬来木凳站上去,指尖触到微凉的花瓣时,忽然想起外婆最后一次给我做的槐花糕。她坐在轮椅上看着我,阳光落进她浑浊的眼睛里,像盛着一捧融化的星光。那时我不懂为什么她总说槐花最养人,直到此刻清甜漫过舌尖,才明白有些滋味从来不止于味觉——它是外婆踮脚摘花时扬起的衣角,是蒸笼白雾里藏着的牵挂,是岁月里酿成的、永不消散的暖。

风又起,槐花落在发间肩头。我捧着满兜雪白往回走,仿佛又听见身后传来熟悉的呼唤,转头时,阳光穿过层层花影,把整个院子都染成了甜的。

同课章节目录