四川省绵阳南山中学2024-2025学年高一下学期期中考试历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 四川省绵阳南山中学2024-2025学年高一下学期期中考试历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 829.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-25 14:37:22 | ||

图片预览

文档简介

四川省绵阳南山中学2024-2025学年高一下学期期中考试历史试题

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

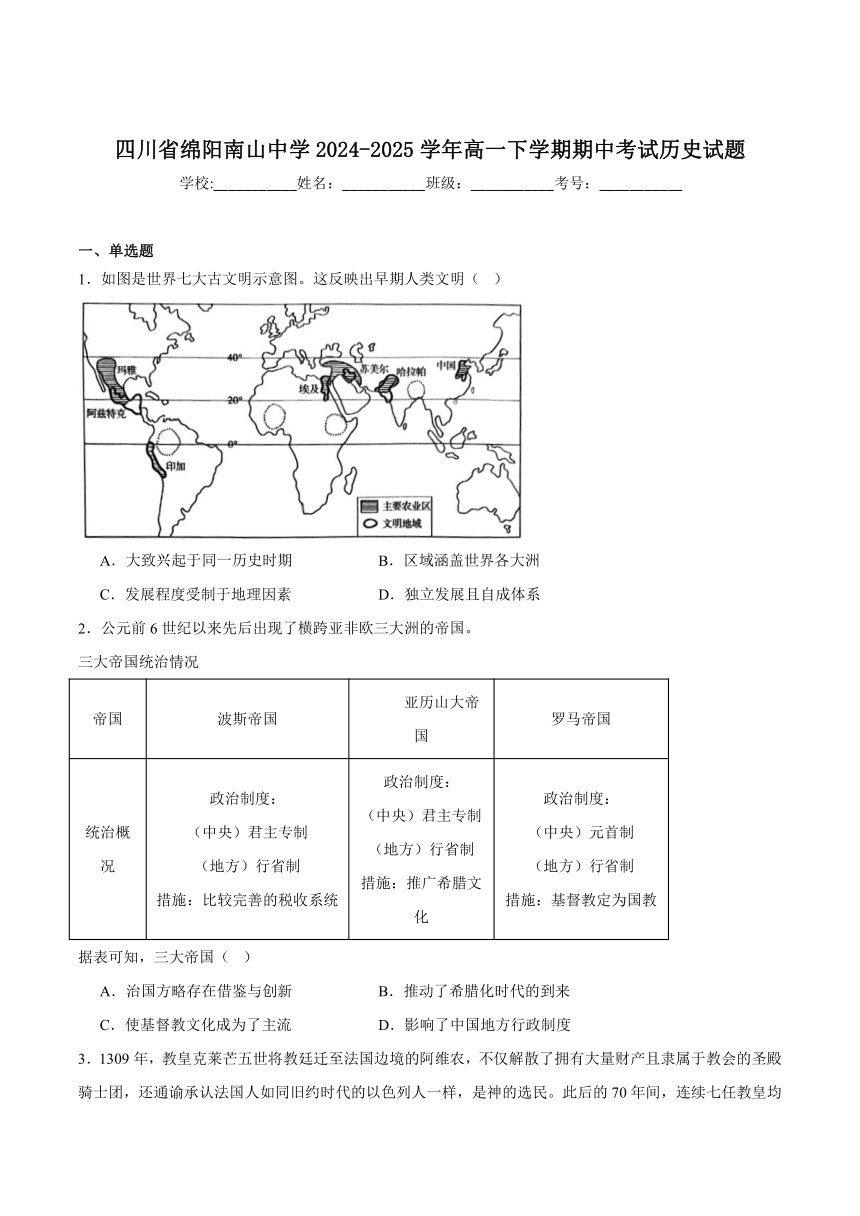

1.如图是世界七大古文明示意图。这反映出早期人类文明( )

A.大致兴起于同一历史时期 B.区域涵盖世界各大洲

C.发展程度受制于地理因素 D.独立发展且自成体系

2.公元前6世纪以来先后出现了横跨亚非欧三大洲的帝国。

三大帝国统治情况

帝国 波斯帝国 亚历山大帝国 罗马帝国

统治概况 政治制度: (中央)君主专制 (地方)行省制 措施:比较完善的税收系统 政治制度: (中央)君主专制 (地方)行省制 措施:推广希腊文化 政治制度: (中央)元首制 (地方)行省制 措施:基督教定为国教

据表可知,三大帝国( )

A.治国方略存在借鉴与创新 B.推动了希腊化时代的到来

C.使基督教文化成为了主流 D.影响了中国地方行政制度

3.1309年,教皇克莱芒五世将教廷迁至法国边境的阿维农,不仅解散了拥有大量财产且隶属于教会的圣殿骑士团,还通谕承认法国人如同旧约时代的以色列人一样,是神的选民。此后的70年间,连续七任教皇均为法国人,红衣主教也多由法国人担任。这反映出当时( )

A.封建专制王权的强化 B.教权与王权实现了统一 C.法国民族国家的完善 D.法国成为欧洲宗教中心

4.下表为日本大化改新的部分举措,这些举措的实施( )

大化元年(645年) 向各地派遣国司和使者造田籍、校田亩;没收诸国武器,禁止卖地或任意兼并

大化二年(646年) 废除贵族土地私有制和部民制,仿效唐朝推行班田制和租庸调制

大化五年(649年) 在中央仿效唐朝三省六部制实行“八省百官”制,在地方仿效唐朝州县制实行“国郡里”制

A.强化了集权政治体制 B.建立了近代天皇制度

C.确立了土地公有原则 D.削弱了幕府将军地位

5.对文艺复兴时期人文主义核心精神的表述,准确的是

A.强调以人为中心,肯定人的价值 B.反对宗教信仰,重视科学精神

C.提倡人生而平等,主张民主政治 D.强调天赋人权,倡导君主立宪

6.“宗教改革”与“科学革命”是促使西方更进一步发展的两大重要史事,二者均加强了西方文化中的某种精神,即( )

A.强调理性,反对宗教热忱和权威

B.反抗权威,肯定人的价值和尊严

C.相信科学,形成理性化思维方式

D.相信理性,强调独立思考的精神

7.恩格斯说:“而理性的国家、卢梭的社会契约在实践中表现为,而且也只能表现为资产阶级的民主共和国。18世纪伟大的思想家们,也同他们的一切先驱者一样,没有能够超出他们自己的时代使他们受到的限制。”恩格斯意在强调( )

A.理性王国的进步性 B.卢梭不能代表资产阶级

C.资产阶级的软弱性 D.启蒙运动具有阶级局限

8.1776年美国发表了《独立宣言》,1789年法国发表了《人权宣言》,这两个文件的共同点是( )

A.标志着两国资产阶级政体的确立 B.动摇了本国封建势力的统治

C.打击了外来的殖民侵略 D.深受启蒙思想的影响

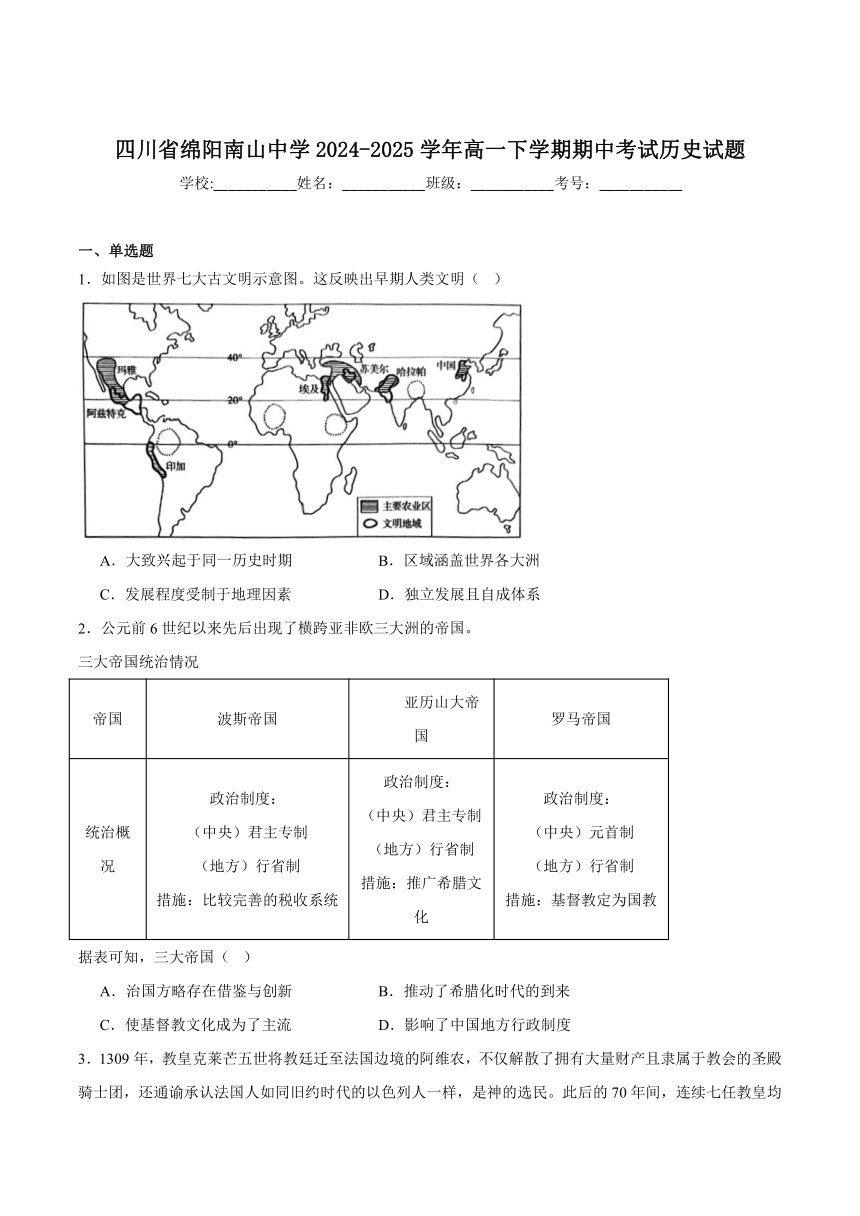

9.1492年,哥伦布率三艘帆船西航,到达美洲的巴哈马群岛,这是欧洲航海事业的巨大成就,也是人类历史上一个具有深远意义的事件。下图所示为哥伦布远航提供条件的是( )

A.①② B.②③④ C.①③④ D.①②③④

10.16世纪世界上第一家商品交易所开业:17世纪初英国与荷兰相继建立新型股份制贸易公司。上述商业现象说明

A.商品输出是主要的殖民手段 B.资本主义世界市场初步形成

C.商业革命下经营方式的创新 D.推动了商业贸易中心的转移

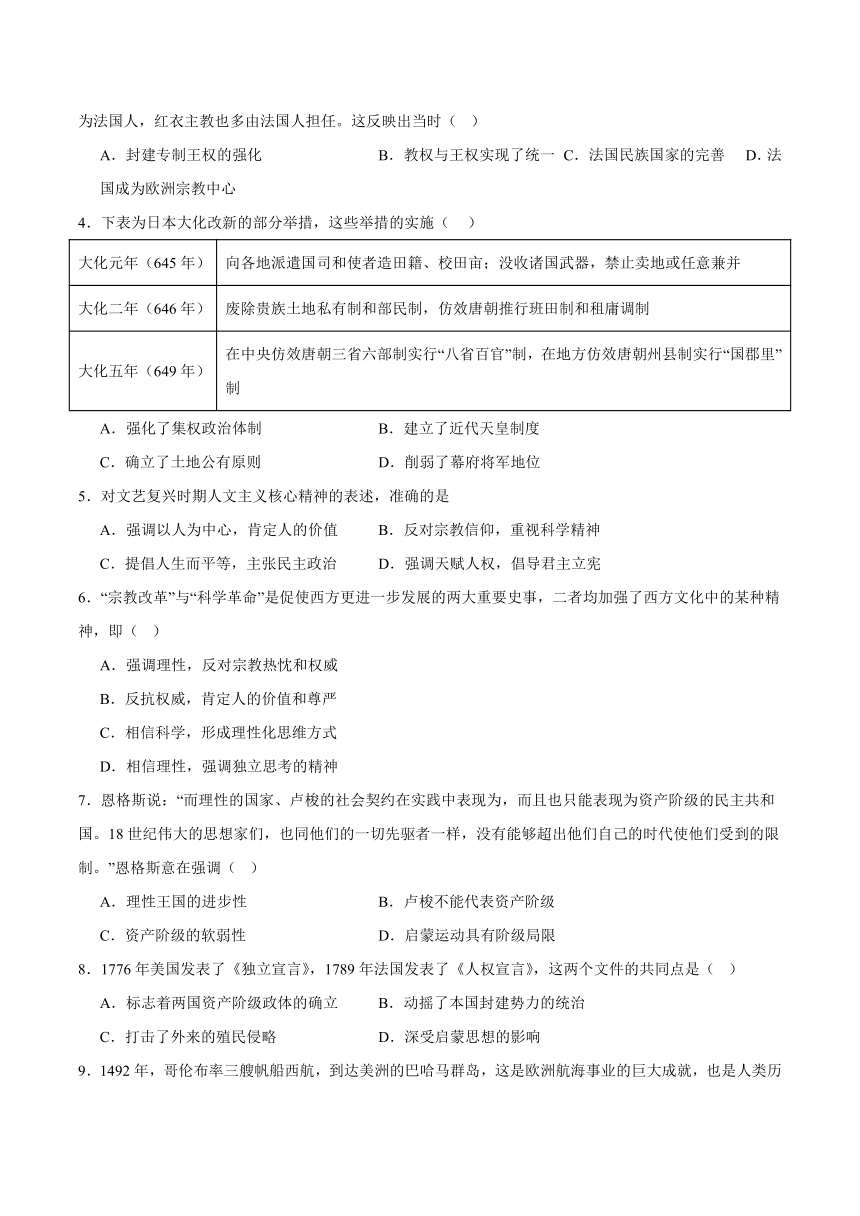

11.下图为画家达·乌迪内于1515-1517年在意大利罗马郊区画的几支玉米苞(棒)。这反映了当时( )

A.罗马地区已种植玉米 B.殖民扩张丰富了绘画题材

C.民众物质生活的丰富 D.宗教改革拓宽了画家视野

12.15世纪末,欧洲人“发现”美洲,西方殖民者踏上海外大肆掠夺之路,大量黄金流入欧洲。殖民的另一面则是:整个社会的毁灭和对他人的奴役。西印度群岛以及美洲大陆的印第安人口,被代之以从非洲捕获的奴隶。这说明( )

A.农耕文明和海洋文明交融 B.殖民扩张促进了美洲的社会进步

C.西欧封建制度的逐渐解体 D.资本原始积累充满着血腥和暴力

13.下列四部著作按创作时间先后排列正确的是( )

①康德《历史理性批判文集》②牛顿《自然哲学的数学原理》

③马丁·路德《九十五条论纲》④彼特拉克《歌集》

A.①②③④ B.②①④③ C.③④①② D.④③②①

14.在哥伦布发现美洲后,西班牙殖民者发现美洲印第安人储藏了大量黄金,就把它们运往国内;后来,又发现美洲有丰富的银矿资源,于是西班牙殖民者仅在美洲大量开采银矿,致使大量白银流入西班牙。这些金银流入直接导致西班牙( )

A.确立了世界霸主地位 B.出现物价暴涨局面

C.成为世界的经济中心 D.开始进行工业革命

15.亚当·斯密在《国富论》中曾有如下描述:“一个人抽出金属丝,另一个人拉直,第三个人切断,第四个人削尖,第五个人打磨顶部做出头……用这种方法,做一枚别针被分为18个单独的操作程序。”这主要反映了 ( )

A.万能蒸汽机极大提高了社会生产力 B.工人独立完成生产的能力大幅下降

C.手工工场中生产的复杂化和低效率 D.工厂制度下对劳动过程的合理组织

16.1830年,学徒出身的凯瑟林顿创办《人民便士报》,猛烈抨击政治黑暗与社会不公,深受工人欢迎。1830-1836年,伦敦和各地共出现此类报纸近600种。这些报纸的出版表明( )

A.无产阶级开始独立登上历史舞台 B.工人的社会地位显著提高

C.马克思主义诞生的条件日益成熟 D.工人的经济状况有所改善

二、材料题

17.阅读材料,回答问题。

材料一 在1150年之后,欧洲便进入了“间接农业消费”阶段,在此阶段,封建制度和贸易发展携手并进,地主的代理人有足够的剩余产品出售。而当时正在进行的“十字军东征”(1096~1270年)使贫穷的欧洲人接触到了东方富裕的物质文明,刺激了西欧封建主对精美的装饰品和奢侈品如香料、染料、宝石、丝绸、锦缎等物的需求,一些商人(以意大利的热那亚和威尼斯商人为主)开始从事东方与西欧间的远途贩运。这样,在西欧的一些交通要道逐渐兴起了贸易中心。最初的贸易中心只是一些定期的集市,随着时间的推移,这些集市发展为常设性的中心,伴随商业活动而来的衣食住行等日常需求吸引了越来越多的人前来谋生,这些贸易中心也逐渐成为手工业和商业的集聚地,并为农民提供了可能的落脚地和就业场所,城市和市民阶层逐渐兴起。

材料二 在中世纪前期西欧封建化的过程中,古罗马帝国时期城市享有的内部自治特权消失殆尽,所有城市都臣属于某个甚或几个领主,每个城市居民(教士和服兵役者除外)须向领主交纳“领主税”。领主的无节制的盘剥使得一些城市武装反抗领主,如1067年芒斯市民起义和1112年拉昂市民骚乱等。市民们期望国家权力给他们提供保护以便使其免除领主盘剥的愿望日益强烈。13世纪中,一些国家的君主站到城市一边。法国国王腓力普二世(1180~1223年在位)给王室直属领内的许多城市颁发特许状,免除它们向原有领主们所负的封建义务,让它们直接隶属于国王,并给予市民诸多自治特权,鼓励他们加强城市防御,发展工商业;不仅如此,他还宣称自己是王室直属领以外所有城市的保护者,他因此被称作是“城市人的好朋友”。

——以上材料均摘编自计秋枫《市民社会的雏形——中世纪欧洲城市与市民阶层的历史作用》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中古西欧市民阶层形成的历史背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中世纪西欧市民阶层获得自治特权的原因和意义。

18.根据材料回答下列问题:

材料一 欧洲无产阶级可以说,它的科学是由两位学者和战士创造的,他们的关系超过了古人关于人类友谊的一切最动人的传说。

——列宁

材料二 我们计划用无产阶级国家直接下命令的办法在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的生产和产品分配。……由于我们企图过渡到共产主义,到1921年春天我们遭到了严重的失败,现实生活说明我们错了。

——《列宁选集》

材料三 1928年,苏联第一个五年计划开始实施时,工业领域的所有制改造已经基本完成……农业集体化运动用强制的手段和“阶级斗争”的方式完成生产关系的变革,使苏联建构起完整的计划经济体制。从此,国家对农民有了强制征粮的稳定机制,以农民“贡税”满足高速工业化的资金需求。

——王斯德主编《世界通史》

(1)材料一所指的“两位学者和战士”是谁?他们所创立的科学理论是什么?这一理论在俄国得以成功实践的重要事件?

(2)据材料二、三并结合所学,指出苏俄(苏联)经济政策的模式以及经济发展中的启示。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料关于人口向城市的迁移,有不少模式。其中把人口向城市迁移的原因归结为“推一拉”的简单力学公式模型说明了发达国家早期的情况。这种理论认为:促成人口向城市迁移的力量,一是农村状况的恶化产生的推力,二是城市有利的经济发展提供更多的获利机会把农民拉到城里。

——摘编自高德步、王钰《世界经济史》

结合材料与所学知识,自行选定一个史实和“推一拉”理论中的一个角度,对人口向城市迁移的原因进行探讨(要求:明确写出所选史实与角度,探讨须观点明确、史论结合、符合逻辑)。

四川省绵阳南山中学2024-2025学年高一下学期期中考试历史试题参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 D A A A A B D D D C

题号 11 12 13 14 15 16

答案 B D D B D C

17.(1)历史背景:欧洲社会逐渐相对稳定;封建社会经济的发展,商业贸易逐渐恢复;文明间的交往交流逐渐密切;人们的需求日益扩大(市场扩大)。(任答三点即可)

(2)原因:城市经济的发展,市民阶级日益扩大;国王巩固权力的需要:传统封建社会不适应时代发展。(任答两点即可)意义:有利于王权强化和国家统一;促使传统封君封臣制度的瓦解(促进近代形态的中央集权君主政体建立);推动了城市自治运动的开展;利于市民阶层的扩大,促进了早期资产阶级的产生。

18.(1)人物:马克思和恩格斯。理论:马克思主义。事件:十月革命。

(2)模式:计划经济体制模式。启示:经济政策制定要从实际出发,适时调整;坚持国家宏观调控与市场调节相结合;注重工农业协调发展,重视保护农民利益;生产关系适应生产力发展要求。

19.示例1:

史实:英国圈地运动。

角度:人口向城市迁移的推力。

探讨:新航路开辟后,英国对外贸易发展,羊毛出口和毛纺织业兴旺发达,羊毛价格不断上涨;英国新兴资产阶级和新贵族通过暴力把农民从土地上赶走,剥夺农民的土地使用权和所有权,圈地运动造成了大量的流民;失去土地的农民最终流入城市成为雇佣工人。即英国圈地运动导致农村状况的恶化,推动农民向城市迁移。

示例2

史实:英国工业革命。

角度:人口向城市迁移的推力。

探讨:工业革命推动了农业资本主义的进一步发展;农业劳动生产率的提高对农业工人的排挤和农业工人生活状况的恶化,成为一种持久的推力推动着农业工人不断走向城市。后来,工业革命改变了以农业为主的经济结构,确立了工业经济的主导地位,工业的迅速增长推动农民为改善生存压力,不断向城市迁移。即英国工业革命引发了农力,推动农业工人、农民向城市迁移。

示例3

史实:英国工业革命。

角度:人口向城市迁移的拉力。

探讨:工业革命时期,尤其是工业革命初期,机器生产尚不普遍,生产率虽得到提高,但并不排挤小生产者,反而造成手工生产的扩大和劳动需求的扩大,工人工资一度上升较快;其后,尽管工人竞争加剧、手工业者破产增加,但工人的最况好于农民,城市相对有利的经济发展吸引农民向城市迁移。即工业革命拉开了城乡收入的差距,成为农民向城市迁移的强大拉力。

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.如图是世界七大古文明示意图。这反映出早期人类文明( )

A.大致兴起于同一历史时期 B.区域涵盖世界各大洲

C.发展程度受制于地理因素 D.独立发展且自成体系

2.公元前6世纪以来先后出现了横跨亚非欧三大洲的帝国。

三大帝国统治情况

帝国 波斯帝国 亚历山大帝国 罗马帝国

统治概况 政治制度: (中央)君主专制 (地方)行省制 措施:比较完善的税收系统 政治制度: (中央)君主专制 (地方)行省制 措施:推广希腊文化 政治制度: (中央)元首制 (地方)行省制 措施:基督教定为国教

据表可知,三大帝国( )

A.治国方略存在借鉴与创新 B.推动了希腊化时代的到来

C.使基督教文化成为了主流 D.影响了中国地方行政制度

3.1309年,教皇克莱芒五世将教廷迁至法国边境的阿维农,不仅解散了拥有大量财产且隶属于教会的圣殿骑士团,还通谕承认法国人如同旧约时代的以色列人一样,是神的选民。此后的70年间,连续七任教皇均为法国人,红衣主教也多由法国人担任。这反映出当时( )

A.封建专制王权的强化 B.教权与王权实现了统一 C.法国民族国家的完善 D.法国成为欧洲宗教中心

4.下表为日本大化改新的部分举措,这些举措的实施( )

大化元年(645年) 向各地派遣国司和使者造田籍、校田亩;没收诸国武器,禁止卖地或任意兼并

大化二年(646年) 废除贵族土地私有制和部民制,仿效唐朝推行班田制和租庸调制

大化五年(649年) 在中央仿效唐朝三省六部制实行“八省百官”制,在地方仿效唐朝州县制实行“国郡里”制

A.强化了集权政治体制 B.建立了近代天皇制度

C.确立了土地公有原则 D.削弱了幕府将军地位

5.对文艺复兴时期人文主义核心精神的表述,准确的是

A.强调以人为中心,肯定人的价值 B.反对宗教信仰,重视科学精神

C.提倡人生而平等,主张民主政治 D.强调天赋人权,倡导君主立宪

6.“宗教改革”与“科学革命”是促使西方更进一步发展的两大重要史事,二者均加强了西方文化中的某种精神,即( )

A.强调理性,反对宗教热忱和权威

B.反抗权威,肯定人的价值和尊严

C.相信科学,形成理性化思维方式

D.相信理性,强调独立思考的精神

7.恩格斯说:“而理性的国家、卢梭的社会契约在实践中表现为,而且也只能表现为资产阶级的民主共和国。18世纪伟大的思想家们,也同他们的一切先驱者一样,没有能够超出他们自己的时代使他们受到的限制。”恩格斯意在强调( )

A.理性王国的进步性 B.卢梭不能代表资产阶级

C.资产阶级的软弱性 D.启蒙运动具有阶级局限

8.1776年美国发表了《独立宣言》,1789年法国发表了《人权宣言》,这两个文件的共同点是( )

A.标志着两国资产阶级政体的确立 B.动摇了本国封建势力的统治

C.打击了外来的殖民侵略 D.深受启蒙思想的影响

9.1492年,哥伦布率三艘帆船西航,到达美洲的巴哈马群岛,这是欧洲航海事业的巨大成就,也是人类历史上一个具有深远意义的事件。下图所示为哥伦布远航提供条件的是( )

A.①② B.②③④ C.①③④ D.①②③④

10.16世纪世界上第一家商品交易所开业:17世纪初英国与荷兰相继建立新型股份制贸易公司。上述商业现象说明

A.商品输出是主要的殖民手段 B.资本主义世界市场初步形成

C.商业革命下经营方式的创新 D.推动了商业贸易中心的转移

11.下图为画家达·乌迪内于1515-1517年在意大利罗马郊区画的几支玉米苞(棒)。这反映了当时( )

A.罗马地区已种植玉米 B.殖民扩张丰富了绘画题材

C.民众物质生活的丰富 D.宗教改革拓宽了画家视野

12.15世纪末,欧洲人“发现”美洲,西方殖民者踏上海外大肆掠夺之路,大量黄金流入欧洲。殖民的另一面则是:整个社会的毁灭和对他人的奴役。西印度群岛以及美洲大陆的印第安人口,被代之以从非洲捕获的奴隶。这说明( )

A.农耕文明和海洋文明交融 B.殖民扩张促进了美洲的社会进步

C.西欧封建制度的逐渐解体 D.资本原始积累充满着血腥和暴力

13.下列四部著作按创作时间先后排列正确的是( )

①康德《历史理性批判文集》②牛顿《自然哲学的数学原理》

③马丁·路德《九十五条论纲》④彼特拉克《歌集》

A.①②③④ B.②①④③ C.③④①② D.④③②①

14.在哥伦布发现美洲后,西班牙殖民者发现美洲印第安人储藏了大量黄金,就把它们运往国内;后来,又发现美洲有丰富的银矿资源,于是西班牙殖民者仅在美洲大量开采银矿,致使大量白银流入西班牙。这些金银流入直接导致西班牙( )

A.确立了世界霸主地位 B.出现物价暴涨局面

C.成为世界的经济中心 D.开始进行工业革命

15.亚当·斯密在《国富论》中曾有如下描述:“一个人抽出金属丝,另一个人拉直,第三个人切断,第四个人削尖,第五个人打磨顶部做出头……用这种方法,做一枚别针被分为18个单独的操作程序。”这主要反映了 ( )

A.万能蒸汽机极大提高了社会生产力 B.工人独立完成生产的能力大幅下降

C.手工工场中生产的复杂化和低效率 D.工厂制度下对劳动过程的合理组织

16.1830年,学徒出身的凯瑟林顿创办《人民便士报》,猛烈抨击政治黑暗与社会不公,深受工人欢迎。1830-1836年,伦敦和各地共出现此类报纸近600种。这些报纸的出版表明( )

A.无产阶级开始独立登上历史舞台 B.工人的社会地位显著提高

C.马克思主义诞生的条件日益成熟 D.工人的经济状况有所改善

二、材料题

17.阅读材料,回答问题。

材料一 在1150年之后,欧洲便进入了“间接农业消费”阶段,在此阶段,封建制度和贸易发展携手并进,地主的代理人有足够的剩余产品出售。而当时正在进行的“十字军东征”(1096~1270年)使贫穷的欧洲人接触到了东方富裕的物质文明,刺激了西欧封建主对精美的装饰品和奢侈品如香料、染料、宝石、丝绸、锦缎等物的需求,一些商人(以意大利的热那亚和威尼斯商人为主)开始从事东方与西欧间的远途贩运。这样,在西欧的一些交通要道逐渐兴起了贸易中心。最初的贸易中心只是一些定期的集市,随着时间的推移,这些集市发展为常设性的中心,伴随商业活动而来的衣食住行等日常需求吸引了越来越多的人前来谋生,这些贸易中心也逐渐成为手工业和商业的集聚地,并为农民提供了可能的落脚地和就业场所,城市和市民阶层逐渐兴起。

材料二 在中世纪前期西欧封建化的过程中,古罗马帝国时期城市享有的内部自治特权消失殆尽,所有城市都臣属于某个甚或几个领主,每个城市居民(教士和服兵役者除外)须向领主交纳“领主税”。领主的无节制的盘剥使得一些城市武装反抗领主,如1067年芒斯市民起义和1112年拉昂市民骚乱等。市民们期望国家权力给他们提供保护以便使其免除领主盘剥的愿望日益强烈。13世纪中,一些国家的君主站到城市一边。法国国王腓力普二世(1180~1223年在位)给王室直属领内的许多城市颁发特许状,免除它们向原有领主们所负的封建义务,让它们直接隶属于国王,并给予市民诸多自治特权,鼓励他们加强城市防御,发展工商业;不仅如此,他还宣称自己是王室直属领以外所有城市的保护者,他因此被称作是“城市人的好朋友”。

——以上材料均摘编自计秋枫《市民社会的雏形——中世纪欧洲城市与市民阶层的历史作用》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中古西欧市民阶层形成的历史背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中世纪西欧市民阶层获得自治特权的原因和意义。

18.根据材料回答下列问题:

材料一 欧洲无产阶级可以说,它的科学是由两位学者和战士创造的,他们的关系超过了古人关于人类友谊的一切最动人的传说。

——列宁

材料二 我们计划用无产阶级国家直接下命令的办法在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的生产和产品分配。……由于我们企图过渡到共产主义,到1921年春天我们遭到了严重的失败,现实生活说明我们错了。

——《列宁选集》

材料三 1928年,苏联第一个五年计划开始实施时,工业领域的所有制改造已经基本完成……农业集体化运动用强制的手段和“阶级斗争”的方式完成生产关系的变革,使苏联建构起完整的计划经济体制。从此,国家对农民有了强制征粮的稳定机制,以农民“贡税”满足高速工业化的资金需求。

——王斯德主编《世界通史》

(1)材料一所指的“两位学者和战士”是谁?他们所创立的科学理论是什么?这一理论在俄国得以成功实践的重要事件?

(2)据材料二、三并结合所学,指出苏俄(苏联)经济政策的模式以及经济发展中的启示。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料关于人口向城市的迁移,有不少模式。其中把人口向城市迁移的原因归结为“推一拉”的简单力学公式模型说明了发达国家早期的情况。这种理论认为:促成人口向城市迁移的力量,一是农村状况的恶化产生的推力,二是城市有利的经济发展提供更多的获利机会把农民拉到城里。

——摘编自高德步、王钰《世界经济史》

结合材料与所学知识,自行选定一个史实和“推一拉”理论中的一个角度,对人口向城市迁移的原因进行探讨(要求:明确写出所选史实与角度,探讨须观点明确、史论结合、符合逻辑)。

四川省绵阳南山中学2024-2025学年高一下学期期中考试历史试题参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 D A A A A B D D D C

题号 11 12 13 14 15 16

答案 B D D B D C

17.(1)历史背景:欧洲社会逐渐相对稳定;封建社会经济的发展,商业贸易逐渐恢复;文明间的交往交流逐渐密切;人们的需求日益扩大(市场扩大)。(任答三点即可)

(2)原因:城市经济的发展,市民阶级日益扩大;国王巩固权力的需要:传统封建社会不适应时代发展。(任答两点即可)意义:有利于王权强化和国家统一;促使传统封君封臣制度的瓦解(促进近代形态的中央集权君主政体建立);推动了城市自治运动的开展;利于市民阶层的扩大,促进了早期资产阶级的产生。

18.(1)人物:马克思和恩格斯。理论:马克思主义。事件:十月革命。

(2)模式:计划经济体制模式。启示:经济政策制定要从实际出发,适时调整;坚持国家宏观调控与市场调节相结合;注重工农业协调发展,重视保护农民利益;生产关系适应生产力发展要求。

19.示例1:

史实:英国圈地运动。

角度:人口向城市迁移的推力。

探讨:新航路开辟后,英国对外贸易发展,羊毛出口和毛纺织业兴旺发达,羊毛价格不断上涨;英国新兴资产阶级和新贵族通过暴力把农民从土地上赶走,剥夺农民的土地使用权和所有权,圈地运动造成了大量的流民;失去土地的农民最终流入城市成为雇佣工人。即英国圈地运动导致农村状况的恶化,推动农民向城市迁移。

示例2

史实:英国工业革命。

角度:人口向城市迁移的推力。

探讨:工业革命推动了农业资本主义的进一步发展;农业劳动生产率的提高对农业工人的排挤和农业工人生活状况的恶化,成为一种持久的推力推动着农业工人不断走向城市。后来,工业革命改变了以农业为主的经济结构,确立了工业经济的主导地位,工业的迅速增长推动农民为改善生存压力,不断向城市迁移。即英国工业革命引发了农力,推动农业工人、农民向城市迁移。

示例3

史实:英国工业革命。

角度:人口向城市迁移的拉力。

探讨:工业革命时期,尤其是工业革命初期,机器生产尚不普遍,生产率虽得到提高,但并不排挤小生产者,反而造成手工生产的扩大和劳动需求的扩大,工人工资一度上升较快;其后,尽管工人竞争加剧、手工业者破产增加,但工人的最况好于农民,城市相对有利的经济发展吸引农民向城市迁移。即工业革命拉开了城乡收入的差距,成为农民向城市迁移的强大拉力。

同课章节目录