山东省烟台市招远市2015-2016学年下学期七年级(下)期中生物试卷(五四学制)(解析版)

文档属性

| 名称 | 山东省烟台市招远市2015-2016学年下学期七年级(下)期中生物试卷(五四学制)(解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 183.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2016-07-14 07:42:20 | ||

图片预览

文档简介

2015-2016学年山东省烟台市招远市七年级(下)期中生物试卷(五四学制)

一、选择题(每题2分,共50分)

1.“红灯”的光线进入司机眼球成像的先后顺序是( )

①角膜

②晶状体

③视网膜

④瞳孔.

A.①④②③

B.④①②③

C.①②④③

D.②①④③

2.下列关于眼睛使用和保护的叙述中,错误的是( )

A.可以在摇晃的车船上阅读书籍

B.近视眼可以配戴凹透镜进行矫正

C.连续用眼1小时后,休息一下,远眺几分钟

D.经常检查视力和坚持做眼保健操,有利于预防近视

3.在视觉形成的过程中,形成图象和形成视觉的部位分别是( )

A.视网膜、视神经

B.视觉中枢、视网膜

C.视网膜、视觉中枢

D.角膜、视觉中枢

4.小强的爷爷平时戴眼镜,看书时却要摘下眼镜:奶奶平时不戴眼镜,看书时却要戴上眼镜.请判断爷爷和奶奶戴的眼镜分别是( )

A.凸透镜、凹透镜

B.凹透镜、凸透镜

C.都是凸透镜

D.都是凹透镜

5.当遇到巨大声响时,为保护鼓膜,应该( )

①迅速张口 ②迅速闭嘴 ③闭嘴,同时双手堵耳 ④张口,同时双手堵耳.

A.①④

B.①③

C.②③

D.②④

6.当你在“打呵欠”时,会听不清或听不到别人对你说的话,其主要原因是“打呵欠”影响了( )

A.鼓膜的振动

B.听小骨的振动

C.听觉感受器对刺激的接受

D.神经冲动的传导

7.在一个以肌肉为效应器的反射弧中,如传出神经受到损伤,而其它部分正常,当感受器受到刺激时将表现为( )

A.失去感觉,但能运动

B.失去感觉,同时肌肉无收缩反应

C.有感觉且能运动

D.有感觉,但肌肉无收缩反应

8.下列反射活动中,人类所特有的是( )

A.手碰到火迅速缩回

B.听事迹报告,同学们感动得哭了

C.吃食物分泌唾液

D.切洋葱时流眼泪

9.行人看到“前方修路,请绕行”的告示牌后改变了行走路线,而一只小狗却照样前行.这种差异的本质是人类有( )

A.视觉中枢

B.语言中枢

C.听觉中枢

D.躯体感觉中枢

10.临床上,与初步诊断神经中枢是否受损无关的检查是( )

A.划脚心观察是否有反应

B.检查血细胞的数量是否有变化

C.检杳膝跳反射是否正常

D.要求此人复述医生的一段话

11.幼年时期生长激素分泌不足,人体会患( )

A.侏儒症

B.巨人症

C.白化病

D.糖尿病

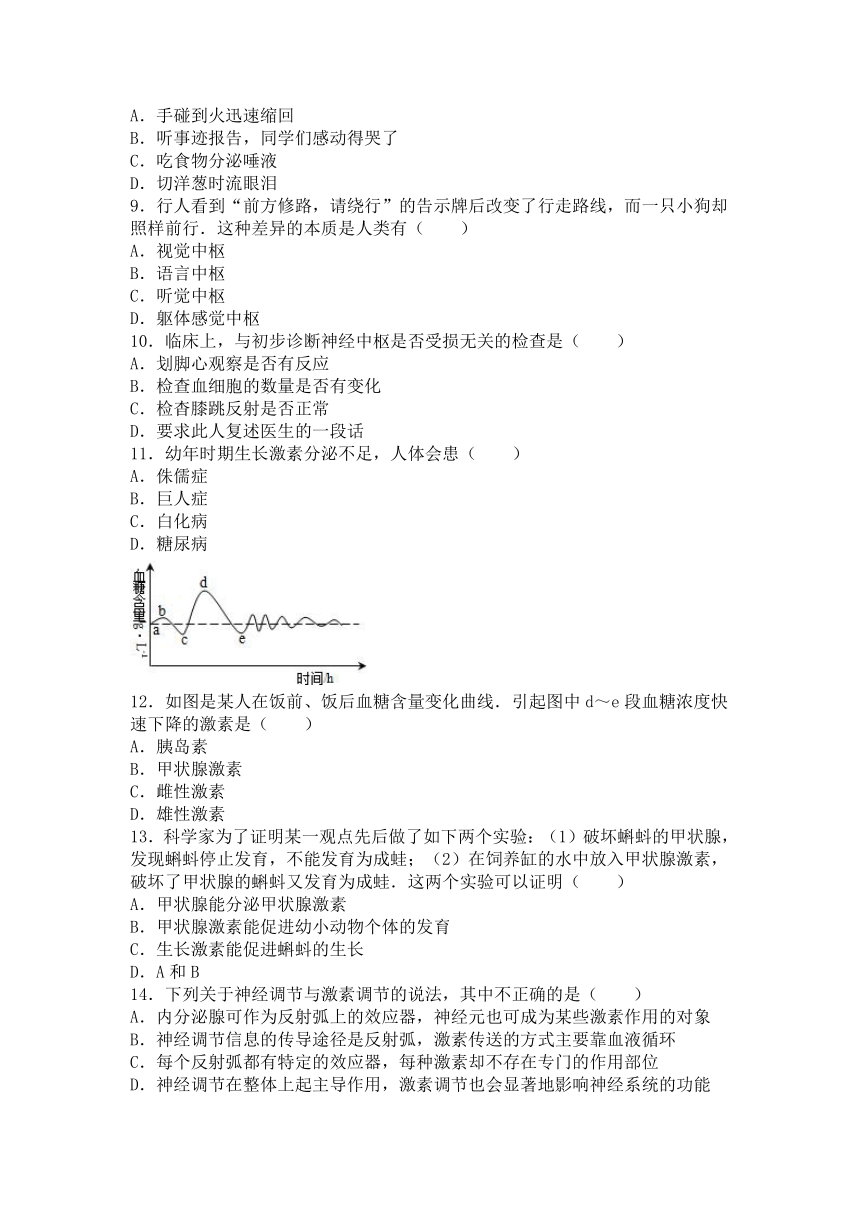

12.如图是某人在饭前、饭后血糖含量变化曲线.引起图中d~e段血糖浓度快速下降的激素是( )

A.胰岛素

B.甲状腺激素

C.雌性激素

D.雄性激素

13.科学家为了证明某一观点先后做了如下两个实验:(1)破坏蝌蚪的甲状腺,发现蝌蚪停止发育,不能发育为成蛙;(2)在饲养缸的水中放入甲状腺激素,破坏了甲状腺的蝌蚪又发育为成蛙.这两个实验可以证明( )

A.甲状腺能分泌甲状腺激素

B.甲状腺激素能促进幼小动物个体的发育

C.生长激素能促进蝌蚪的生长

D.A和B

14.下列关于神经调节与激素调节的说法,其中不正确的是( )

A.内分泌腺可作为反射弧上的效应器,神经元也可成为某些激素作用的对象

B.神经调节信息的传导途径是反射弧,激素传送的方式主要靠血液循环

C.每个反射弧都有特定的效应器,每种激素却不存在专门的作用部位

D.神经调节在整体上起主导作用,激素调节也会显著地影响神经系统的功能

15.下列说法不正确的是( )

A.人类生活所需的各种各样的资源都是由生物圈提供的

B.人口的过度增长必定会对人类赖以生存的生物圈造成破坏性的影响

C.人口的适度增长有利于人类自身的发展

D.人口越多,越能征服自然

16.对生物有极大的危害,有“空中死神”之称的污染是( )

A.酸雨

B.臭氧层破坏

C.大气污染

D.噪声污染

17.在我国西部大开发的战略中,“保护天然林”和“退耕还林”是两项重要的内容,采取这两项措施的首要目标是( )

A.开展生态旅游

B.发展畜牧业

C.增加木材产量

D.改善生态环境

18.防治大气污染的根本措施是( )

A.人工降雨

B.控制污染物排放

C.植树造林

D.过滤空气

19.全球性大气污染问题主要有( )

A.酸雨

B.温室效应

C.臭氧层破坏

D.前三项都是

20.我国酸雨形成的主要原因是:( )

A.大量燃烧煤气

B.大量燃烧含锰量很高的煤

C.大量燃烧含硫量很高的煤

D.大量燃烧沼气

21.下列哪一项不属于拟定保护生态环境的计划的内容( )

A.调查森林面积减少的情况

B.分析水土流失的原因

C.调查大气污染、水污染的状况

D.调查当地计划生育政策落实的情况

22.皮肤角质层的细胞排列紧密,细菌不易侵入,人体的这种免疫属于( )

A.特异性免疫

B.人体的第二道防线

C.非特异性免疫

D.人体的第三道防线

23.下列各项中,属于特异性免疫的是( )

A.乳酸的杀菌作用

B.麻疹患者痊愈后不会再患麻疹

C.溶菌酶的杀菌作用

D.吞噬细胞的吞噬作用

24.做人工胸外心脏挤压抢救病人时,每做一次人工呼吸,需要做( )

A.二至三次心脏挤压

B.三至四次心脏挤压

C.四至五次心脏挤压

25.人体的免疫器官主要有( )

A.皮肤、黏膜、纤毛等

B.血液、淋巴和溶菌酶

C.胸腺、脾脏和淋巴结

D.糖类、脂肪、蛋白质和核酸等

二、非选择题(6小题,共45分)

26.关注健康,善待生命.请根据下列资料回答问题

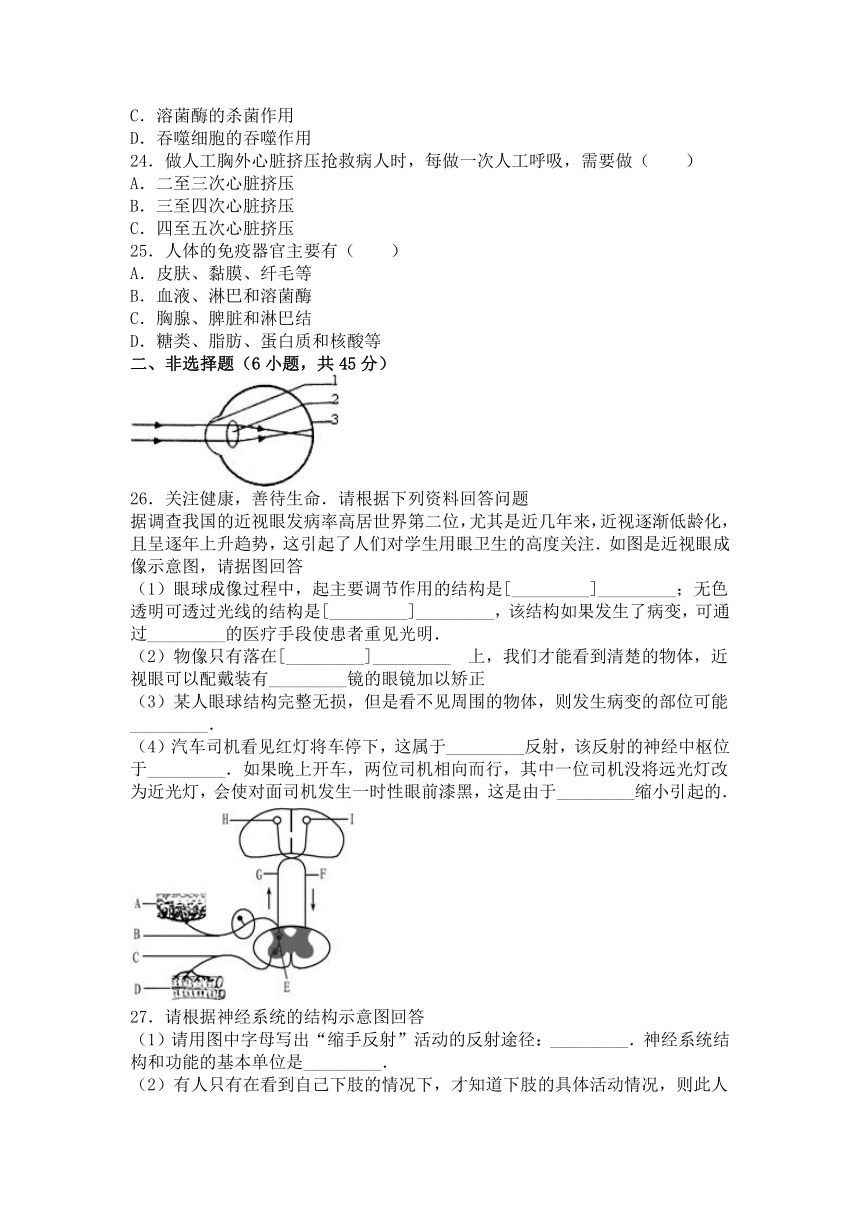

据调查我国的近视眼发病率高居世界第二位,尤其是近几年来,近视逐渐低龄化,且呈逐年上升趋势,这引起了人们对学生用眼卫生的高度关注.如图是近视眼成像示意图,请据图回答

(1)眼球成像过程中,起主要调节作用的结构是[_________]_________;无色透明可透过光线的结构是[_________]_________,该结构如果发生了病变,可通过_________的医疗手段使患者重见光明.

(2)物像只有落在[_________]_________ 上,我们才能看到清楚的物体,近视眼可以配戴装有_________镜的眼镜加以矫正

(3)某人眼球结构完整无损,但是看不见周围的物体,则发生病变的部位可能_________.

(4)汽车司机看见红灯将车停下,这属于_________反射,该反射的神经中枢位于_________.如果晚上开车,两位司机相向而行,其中一位司机没将远光灯改为近光灯,会使对面司机发生一时性眼前漆黑,这是由于_________缩小引起的.

27.请根据神经系统的结构示意图回答

(1)请用图中字母写出“缩手反射”活动的反射途径:_________.神经系统结构和功能的基本单位是_________.

(2)有人只有在看到自己下肢的情况下,才知道下肢的具体活动情况,则此人可能的损伤部位是[_________]_________.

(3)由(1)(2)可知,脊髓具有_________和_________功能

(4)人在吃梅、看梅、谈梅时都能分泌唾液,其中不需大脑皮层参与就能完成的反射活动的是_________.

28.由于“白色污染”日趋严重,我国政府的“限塑令”.有厂家声称,他们生产的新型材料购物袋符合环保要求,能够代替传统的塑料袋,请分析回答

(1)政府“限塑”是因为:现行塑料袋进入生态系统后不能被_________分解,会造成环境污染

(2)请你帮助环保部门完成下列实验设计,以鉴别该厂家说法的真实性

实验步骤:

①取同一块肥沃菜地的适量土壤,混合均匀后_________,分别加入大小相等的甲、乙两个水槽中

②取同样大小、同样重量的现行塑料袋和_________各2个分别放入甲、乙两个水槽中,用其中的土壤充分掩埋后,在同一地点进行实验.实验过程中定时喷洒等量的蒸馏水,使土壤保持湿润

③每隔一个星期,分别检查甲、乙两个水槽中实验材料的分解情况,并做好记录

实验结果和结论:

如果一段时间后,掩埋在土壤中的该厂家生产的新型材料购物袋已经分解或部分分解,而现行塑料袋没有分解,则证明_________;如果持续很长一段时间,二者都没有分解,则证明_________.

29.配伍:

30.某家庭中,哥哥患了病毒性肝炎,并且传给了弟弟,请分析

(1)导致弟弟患病的传染源是_________,弟弟很快就染上了此病,说明他是_________.

(2)该病的传播途径主要是_________和_________.

(3)从预防传染病的一般措施看,对哥哥采取隔离措施属于_________;对他们的饮食用具进行消毒属于_________;禁止其亲人随便去医院探望属于_________.

31.请归纳你所知道的各种各样的疾病,属于传染病的在下面打“√”,不属于传染病的在下面打“×”.

感冒

心脏病

咳嗽病

水痘

艾滋病

尿毒症

高血压

糖尿病

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

2015-2016学年山东省烟台市招远市七年级(下)期中生物试卷(五四学制)

参考答案与试题解析

一、选择题(每题2分,共50分)0

1.“红灯”的光线进入司机眼球成像的先后顺序是( )

①角膜

②晶状体

③视网膜

④瞳孔.

A.①④②③

B.④①②③

C.①②④③

D.②①④③

【考点】眼球的结构和视觉的形成.

【分析】本题考查的是视觉的形成,首先明确眼球的结构.

【解答】解:在眼球的结构中,要想使得光线能够通过,眼球的结构必须是无色透明的.视觉的形成路线为:外界的光线→角膜→瞳孔→晶状体→玻璃体→视网膜(形成物像)→视神经→大脑皮层的视觉中枢(形成视觉).

故选:A

【点评】视觉的形成多以选择题或是材料题的形式出现,难度一般

2.下列关于眼睛使用和保护的叙述中,错误的是( )

A.可以在摇晃的车船上阅读书籍

B.近视眼可以配戴凹透镜进行矫正

C.连续用眼1小时后,休息一下,远眺几分钟

D.经常检查视力和坚持做眼保健操,有利于预防近视

【考点】眼的保健.

【分析】此题考查的知识点是眼睛使用和保护.解答时可以从预防近视眼的“三要、五不看”和近视眼的矫正方面来切入

【解答】解:预防近视要做到:三要、五不看,有效地预防了近视眼的发生.

三要是:读书写字的姿势要正确;看书写字40分钟后要到室外活动或向远处眺望一会儿;要认真做眼保健操,所按穴位要准确.

五不看是:不要在暗弱光线下和直射的阳光下看书写字;不要躺在床上、在公共汽车上或走路时看书;不要看字体过小、字行过密、字迹印刷不清的读物;做作业不要用淡色铅笔;看电视时间不要太久.近视眼成像落在视网膜前方,可以配戴凹透镜进行矫正.

故选A.

【点评】解答此类题目的关键是熟记预防近视的“三要、五不看”,

3.在视觉形成的过程中,形成图象和形成视觉的部位分别是( )

A.视网膜、视神经

B.视觉中枢、视网膜

C.视网膜、视觉中枢

D.角膜、视觉中枢

【考点】眼球的结构和视觉的形成.

【分析】眼球的结构是由眼球壁和内容物组成,眼球壁包括外膜、中膜和内膜,外膜由无色透明的角膜和白色坚韧的巩膜组成;中膜由虹膜、睫状体和脉络膜组成;内膜是含有感光细胞的视网膜;内容物由房水、晶状体、玻璃体组成.

【解答】解:外界物体反射来的光线,经过角膜、房水,由瞳孔进入眼球内部,再经过晶状体和玻璃体的折射作用,在视网膜上能形成清晰的物像,物像刺激了视网膜上的感光细胞,这些感光细胞产生的神经冲动,沿着视神经传到大脑皮层的视觉中枢,就形成视觉.因此形成图象的部位是视网膜,形成视觉的部位是视觉中枢.

故选:C

【点评】不要把视觉形成的部位弄成视网膜,在视网膜上仅仅形成了一个物像.

4.小强的爷爷平时戴眼镜,看书时却要摘下眼镜:奶奶平时不戴眼镜,看书时却要戴上眼镜.请判断爷爷和奶奶戴的眼镜分别是( )

A.凸透镜、凹透镜

B.凹透镜、凸透镜

C.都是凸透镜

D.都是凹透镜

【考点】近视、远视形成的原因及矫正方法.

【分析】此题考查的知识点是近视眼老花眼的成像特点.解答时可以从近视眼、老花眼的成因、成像特点、矫正方面来切入.

【解答】解:近视眼:看近处物体时,必须通过睫状肌的收缩作用,使晶体的凸度增加,使近处的物体像能够落在视网膜上,才能看的清楚.长时间的近距离作业,如读书、写字、看电视、玩游戏机等,使眼睛长时间的调节紧张,头部前倾,眼球内不断的充血,眼内压相应的增高,以及眼外肌的紧张和压迫眼球,或者因调节时牵引涡状静脉,妨碍了血液的流通,使巩膜的抵抗力减弱,导致晶状体过度变凸,不能恢复成原状;严重时使眼球的前后径过长,使远处物体反射来的光线形成的物像,落在视网膜的前方,因此不能看清远处的物体.形成近视.需要佩戴凹透镜进行矫正;

老花眼是指上了年纪的人,逐渐产生近距离阅读或工作困难的情况.这是人体机能老化的一种现象.老花眼医学上又称老视.主要是由于晶状体硬化,弹性减弱睫状体收缩能力降低而致调节减退,近点远移,故发生近距离视物困难,这种现象称为老视.需要佩戴凸透镜进行矫正.爷爷平时戴眼镜,是为了看清远处的物体,看书时离得较近不需要戴眼镜,表明爷爷能看清近处的物体,因此是近视眼,近视眼佩戴凹透镜;奶奶平时不戴眼镜,说明能看清远处的物体,看书时离得较近,为了看清要戴眼镜,表明奶奶看不清近处的物体,因此是老花眼,老花眼佩戴凸透镜.

故选:B.

【点评】答此类题目的关键是熟知近视眼、老花眼的成像特点以及矫正措施.

5.当遇到巨大声响时,为保护鼓膜,应该( )

①迅速张口 ②迅速闭嘴 ③闭嘴,同时双手堵耳 ④张口,同时双手堵耳.

A.①④

B.①③

C.②③

D.②④

【考点】耳的保健.

【专题】结合课本知识的信息;类比推理;人体的神经系统和内分泌系统专题.

【分析】要知道巨大的声音,会对人的鼓膜造成伤害,如果鼓膜两边有较大的压强差,鼓膜会受到严重伤害.当听到巨大声响时,空气震动剧烈导致鼓膜受到的压力突然增大,容易击穿鼓膜.

【解答】解:当听到巨大声响时,空气震动剧烈导致耳膜受到的压力突然增大,容易击穿鼓膜.这时张大嘴巴,可以使咽鼓管张开,因咽鼓管连通咽部和鼓室.这样口腔内的气压即鼓室内的气压与鼓膜外,即外耳道的气压保持平衡.保持鼓膜内外大气压的平衡,以免振破鼓膜.如果闭嘴同时用双手堵耳也是同样道理,这样就避免了压强的突然改变对鼓膜的影响.

故选:B.

【点评】解答此类题目的关键是理解保护鼓膜的措施及原因.

6.当你在“打呵欠”时,会听不清或听不到别人对你说的话,其主要原因是“打呵欠”影响了( )

A.鼓膜的振动

B.听小骨的振动

C.听觉感受器对刺激的接受

D.神经冲动的传导

【考点】耳的基本结构和功能.

【分析】回答此题的关键是要明确耳的结构和听觉的形成.

【解答】解:听觉的形成过程是:外界的声波经过外耳道传到鼓膜,引起鼓膜的振动;振动通过听小骨传到内耳,刺激耳蜗内的听觉感受器,产生神经冲动;神经冲动通过与听觉有关的神经传递到大脑皮层的听觉中枢,就形成了听觉.

人的口腔通过咽鼓管与中耳相连,中耳中的鼓膜能接受声波刺激,可产生振动.“打呵欠”会影响鼓膜的振动.

故选:A

【点评】咽鼓管连接咽与鼓室,当外界有巨大声响时,可以捂耳或张嘴是鼓膜内外气压保持平衡.

7.在一个以肌肉为效应器的反射弧中,如传出神经受到损伤,而其它部分正常,当感受器受到刺激时将表现为( )

A.失去感觉,但能运动

B.失去感觉,同时肌肉无收缩反应

C.有感觉且能运动

D.有感觉,但肌肉无收缩反应

【考点】反射弧的结构和功能.

【分析】此题考查的知识点是反射弧的结构和功能.解答时可以从反射弧的结构和功能方面来切入.

【解答】解:神经调节的基本方式是反射,反射活动的结构基础称为反射弧,包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器.反射必须通过反射弧来完成,缺少任何一个环节反射活动都不能完成,如传出神经受损,即使有适宜的刺激人体也不会作出反应,因为效应器接收不到神经传来的神经冲动;但是感受器产生的神经冲动能通过传入神经传到脊髓内的神经中枢,在经过脊髓的白质能上行传到大脑皮层,形成感觉.

故选:D.

【点评】解答此类题目的关键是理解熟记反射弧的结构和功能.

8.下列反射活动中,人类所特有的是( )

A.手碰到火迅速缩回

B.听事迹报告,同学们感动得哭了

C.吃食物分泌唾液

D.切洋葱时流眼泪

【考点】人类神经活动的特征.

【分析】与动物最大的区别在于人类有特有的语言中枢,因此人类特有的反射是通过大脑皮层的语言中枢对抽象的语言文字、符号、特征建立的条件反射.

【解答】解:A、C、D是非条件反射,人和动物都有,ACD不符合题意;

B、听事迹报告,同学们感动得哭了,这个条件反射的神经中枢是语言中枢,所以属于人类特有的反射,B符合题意;.

故选:B.

【点评】解答此类题目的关键是理解人类特有的条件反射的特点有语言中枢的参与的反射.

9.行人看到“前方修路,请绕行”的告示牌后改变了行走路线,而一只小狗却照样前行.这种差异的本质是人类有( )

A.视觉中枢

B.语言中枢

C.听觉中枢

D.躯体感觉中枢

【考点】人类神经活动的特征.

【分析】此题考查的知识点是人类特有的条件反射.解答时可以从人类特有的条件反射的特点方面来切入.

【解答】解:条件反射是动物通过神经系统,对外界或内部的刺激作出的有规律的反应.如常打针的小孩看到穿白衣服的护士就会哭,狗看见拿木棍的人会逃跑,表明人和动物都能对具体条件引起的刺激建立条件反射,人与动物最大的区别在于人类有特有的语言中枢,那么人类通过语言中枢建立条件反射,动物是不可能建立的如对牛弹琴.人类的条件反射,是通过大脑皮层的人类特有的语言中枢对抽象的文字、符号、特征建立人类特有的条件反射;如听说前方有梅子,又听说梅子很酸后形成的分泌唾液的条件反射,听故事感到的流泪等.

行人看到“前方修路,请绕行”的告示牌后改变了行走路线,是通过大脑皮层的语言中枢,理解了文字的含义,前方道路不通;小狗却照样前行,是因为小狗没有语言中枢,不理解文字的含义.这种差异的本质是人类有语言中枢.

故选:B.

【点评】解答此类题目的关键是理解人类特有的条件反射的特点有语言中枢的参与的反射.

10.临床上,与初步诊断神经中枢是否受损无关的检查是( )

A.划脚心观察是否有反应

B.检查血细胞的数量是否有变化

C.检杳膝跳反射是否正常

D.要求此人复述医生的一段话

【考点】脊髓和脑的结构及其功能.

【分析】神经调节的基本方式是反射,反射是人体通过神经系统对外界和内部的各种刺激所作出的有规律的反应.神经系统遭受损伤时正常功能丧失,症状可表现为意识障碍、感知觉障碍、运动障碍、肌张力异常等,诊断神经中枢是否受损要从这些方面进行进行检查.

【解答】解:划脚心观察是否有反应、检查膝跳反射是否存在、复述医生的话,都是针对神经系统是否受损进行的,检查血细胞的数量属于血常规化验,目的是发现全身性疾病的早期迹象,诊断是否贫血,是否有血液系统疾病,骨髓的造血功能是否正常等,不属于神经系统方面的检查.

故选:B

【点评】此题旨在考查人体神经系统的功能.

11.幼年时期生长激素分泌不足,人体会患( )

A.侏儒症

B.巨人症

C.白化病

D.糖尿病

【考点】生长激素的作用及其内分泌腺分泌异常时的症状.

【分析】此题是一道基础知识题,考查的是各种激素的作用及其分泌异常时的症状.

【解答】解:初中阶段要求掌握的激素主要有生长激素、甲状腺激素和胰岛素.生长激素的作用是调节人体的生长发育,幼年时分泌过少会得侏儒症,过多会得巨人症;甲状腺激素的作用是调节人体的新陈代谢和生长发育,提高神经系统的兴奋性,分泌过多会得甲亢,幼年分泌过少会得呆小症;胰岛素的作用是能促进人体血糖的吸收、利用和转化,分泌过少会得糖尿病,过多会得低血糖.白化病是一种遗传病,不是激素分泌异常引起的.所以幼年时期长激素分泌不足,人体会患侏儒症.

故选:A.

【点评】各种激素的作用及其分泌异常时的症状的内容比较琐碎,要认真比较记忆.

12.

如图是某人在饭前、饭后血糖含量变化曲线.引起图中d~e段血糖浓度快速下降的激素是( )

A.胰岛素

B.甲状腺激素

C.雌性激素

D.雄性激素

【考点】胰岛素的作用及其内分泌腺分泌异常时的症状.

【分析】此题主要考查的是胰岛素的作用,据此解答.

【解答】解:胰岛素的主要功能是调节糖在体内的吸收、利用和转化等,如促进血糖合成糖元,加速血糖的分解,从而降低血糖的浓度.如图,人在饭后,刚获得了糖类等营养物质,因此血糖含量升高(c~d),这时人体内的胰岛素分泌增加,来调节糖的代谢,促进血糖合成糖元,加速血糖的分解,从而降低血糖的浓度(d~e),使血糖维持在正常水平.可见A符合题意.

故选:A

【点评】掌握胰岛素的作用,结合图形,即可解答.

13.科学家为了证明某一观点先后做了如下两个实验:(1)破坏蝌蚪的甲状腺,发现蝌蚪停止发育,不能发育为成蛙;(2)在饲养缸的水中放入甲状腺激素,破坏了甲状腺的蝌蚪又发育为成蛙.这两个实验可以证明( )

A.甲状腺能分泌甲状腺激素

B.甲状腺激素能促进幼小动物个体的发育

C.生长激素能促进蝌蚪的生长

D.A和B

【考点】甲状腺激素的作用及其内分泌腺分泌异常时的症状.

【专题】热点问题;归纳推理;人体的神经系统和内分泌系统专题.

【分析】甲状腺激素是由甲状腺分泌的,它的主要作用是促进新陈代谢、促进生长发育、提高神经系统的兴奋性.

【解答】解:破坏蝌蚪的甲状腺,发现蝌蚪发育停止,不能发育成成蛙,说明蝌蚪发育成成蛙与甲状腺有关;在饲养缸的水中放入甲状腺激素,破坏甲状腺的蝌蚪又发育为成蛙,说明甲状腺激素能促进蝌蚪发育成成蛙,综合分析以上实验结果可以得出结论:甲状腺分泌的甲状腺激素能促进蝌蚪的发育.

故选:D

【点评】正确分析实验结果是做好该题的关键.

14.下列关于神经调节与激素调节的说法,其中不正确的是( )

A.内分泌腺可作为反射弧上的效应器,神经元也可成为某些激素作用的对象

B.神经调节信息的传导途径是反射弧,激素传送的方式主要靠血液循环

C.每个反射弧都有特定的效应器,每种激素却不存在专门的作用部位

D.神经调节在整体上起主导作用,激素调节也会显著地影响神经系统的功能

【考点】反射弧的结构和功能.

【分析】本题考查的是神经调节和激素调节的关系,首先明确什么是神经调节和激素调节.

【解答】解:A、比如对迷走神经的刺激,可以使胰岛分泌胰岛素,这个过程中,胰岛就是效应器;当人体内甲状腺激素过多的时候,就会对腺垂体进行负反馈,这个通路中,就是激素对神经元的作用.故不符合题意.

B、反射是神经调节的基本方式.反射弧是反射的基本结构,是神经调节信息的传导途径.激素是由内分泌腺分泌的,具有特殊作用的化学物质.内分泌腺没有导管,分泌的激素直接进入血液循环,随着血液循环运往全身各处.故不符合题意

C、每个反射弧都有特定的效应器,如在膝条反射的反射弧中,效应器是指传出神经末梢和它所支配的肌肉.每种激素的作用部位都是不同的,如促甲状腺激素作用的部位就是甲状腺.故符合题意.

D、虽然神经调节在整体上起主导作用,但激素调节也会显著地影响神经系统的功能,比如胚胎期缺乏碘引起的呆小症,就是甲状腺分泌不正常导致的神经系统发育不完全.故不符合题意.

故选:C

【点评】神经调节和激素调节的关系是考查的重点,多以选择题的形式出现,难度较大.

15.下列说法不正确的是( )

A.人类生活所需的各种各样的资源都是由生物圈提供的

B.人口的过度增长必定会对人类赖以生存的生物圈造成破坏性的影响

C.人口的适度增长有利于人类自身的发展

D.人口越多,越能征服自然

【考点】人口增长过快的原因及其影响.

【分析】人口增长过快会给资源和环境造成巨大的压力,但是人口的适度增长有利于人类自身的发展;在认识和处理人口过快增长对生物圈的影响时,我们必须辩证地看待问题,人口增长过快对环境恶化有直接或间接的影响;但是在经济发展过程中,不重视保护生态环境、盲目追求经济效益也是环境恶化的重要原因.

【解答】解:人类的衣、食、住、行、娱乐和文化生活所需要的资源都来自于生物圈,因此人口的过渡增长必定会对生物圈产生破坏性的影响,但是人口的适度增长也会有利于人类自身的发展,例如低生育水平会导致人口老龄化问题的加剧,人口老龄化问题将会加重抚养老年人口的负担,这将不利于社会和经济的发展.

故选:D

【点评】此题考查了人口过快增长与环境之间的关系.

16.对生物有极大的危害,有“空中死神”之称的污染是( )

A.酸雨

B.臭氧层破坏

C.大气污染

D.噪声污染

【考点】酸雨对生物的影响及其防治.

【专题】生物与环境的关系专题.

【分析】酸雨对生物有极大危害,被称为“空中死神”.

【解答】解:酸雨是由于人类大量使用煤、石油、天然气等化石燃料,燃烧后产生的硫氧化物或氮氧化物,在大气中经过复杂的化学反应后,形成硫酸或硝酸气溶胶,或为云、雨、雪、雾捕捉吸收,降到地面成为酸雨.酸雨直接危害植物的芽和叶,严重时使成片的植物死亡.还可以腐蚀建筑物及其他物品.酸雨危害水生生物,它使许多河、湖水质酸化,导致许多对酸敏感的水生生物种群灭绝,湖泊失去生态机能,最后变成死湖.酸雨还杀死水中的浮游生物,破坏水生生态系统此外,酸化的水源威胁人们的健康,酸雨对生物有极大的危害,因此被称为“空中死神”.

故选:A.

【点评】酸雨对环境的危害已经是较为严重的环境问题,受到社会越来越多的关注,同时也是中考的重要考题之一.

17.在我国西部大开发的战略中,“保护天然林”和“退耕还林”是两项重要的内容,采取这两项措施的首要目标是( )

A.开展生态旅游

B.发展畜牧业

C.增加木材产量

D.改善生态环境

【考点】人类活动与生态环境的关系.

【专题】生活习惯类开放题;生态学思想;生物与环境的关系专题.

【分析】西部生态环境的突出特点:荒漠化、草原退化、生物的多样性、水土流失.西部地区的环境保护:生态环境十分脆弱,生态环境问题突出,西部地区是全国的生态保护屏障,西部大开发必须以保护生态环境为前提.

【解答】解:由分析可以看出:“保护天然林”和“退耕还林还草”的根本性目的是都是为了保护生态环境中的森林和草原,从而改善生态环境,维护生物圈的稳定,有利于生物多样性的保护,提高生态系统的稳定性,改善西部地区的生态环境,采取这两项措施的首要目标是改善生态环境.

故选:D

【点评】考查了我国西部地区在开发过程中应注意生态环境的改善,常见的基础题.

18.防治大气污染的根本措施是( )

A.人工降雨

B.控制污染物排放

C.植树造林

D.过滤空气

【考点】防治大气污染,治理空气质量.

【分析】本题考查的是改善空气质量的措施,改善空气质量的措施包括根本措施和有效措施.

【解答】解:空气中的污染物能严重的危害人和其它生物的健康,如引起呼吸系统疾病、心血管系统疾病等.减轻空气污染、改善空气质量的根本措施是减少污染物的排放.大面积植树造林是防治空气污染的有效措施.

故选:B

【点评】关于改善空气质量的措施多以选择题的形式出现,要能区分根本措施和有效措施.

19.全球性大气污染问题主要有( )

A.酸雨

B.温室效应

C.臭氧层破坏

D.前三项都是

【考点】温室效应和臭氧层破坏造成的影响及其防治.

【分析】人类活动的加剧,严重破坏了生物圈的环境,比如大气污染,其中最主要的问题就是酸雨、温室效应和臭氧层破坏.据此解答.

【解答】解:全球性大气污染最主要的问题就是酸雨、温室效应和臭氧层破坏.

酸雨:PH<5.6的雨水,是由于燃烧煤、石油、然气时产生过多的二氧化硫和氮氧化物等有害气体,在到大气中与雨水结合,导致酸雨的产生.酸雨的危害:使土壤的养发生变化,从而不能被植物吸收,使河流和湖泊酸化,影响鱼虾繁殖甚至死亡,危害植物的芽和叶,严重时使成片植物死亡,对各种生物和各种建筑物都造成了巨大的伤害.被称为“空中死神”.

温室效应是指由于全球二氧化碳等气体的排放量不断增加,导致地球平均温度不断上升的现象,导致冰川融化、海平面上升等一系列的问题.

臭氧层是指大气层的平流层中臭氧浓度相对较高的部分,其主要作用是吸收短波紫外线.大多数科学家认为,人类过多地使用氯氟烃类化学物质(用CFCs表示)是破坏臭氧层的主要原因.控制和停止使用氟利昂,以及减少含氮废气的排放等,是防止臭氧层破坏的关键.

故选D.

【点评】了解全球大气污染问题,注意多搜集相关的资料,来帮助理解掌握.

20.我国酸雨形成的主要原因是:( )

A.大量燃烧煤气

B.大量燃烧含锰量很高的煤

C.大量燃烧含硫量很高的煤

D.大量燃烧沼气

【考点】酸雨对生物的影响及其防治.

【分析】此题考查的知识点是酸雨的形成.解答时可以从酸雨的概念、形成原因方面来切入.

【解答】解:PH小于5.6的雨水就算酸雨:酸雨是由于人类大量使用含硫量很高的煤、石油、天然气等化石燃料,燃烧后产生的硫氧化物或氮氧化物,在大气中经过复杂的化学反应后,形成硫酸或硝酸气溶胶,或为云、雨、雪、雾捕捉吸收,降到地面成为酸雨.

故选C.

【点评】解答此类题目的关键是理解酸雨的形成原因.

21.下列哪一项不属于拟定保护生态环境的计划的内容( )

A.调查森林面积减少的情况

B.分析水土流失的原因

C.调查大气污染、水污染的状况

D.调查当地计划生育政策落实的情况

【考点】调查的基本方法.

【分析】生态环境是指影响人类生存与发展的水资源、土地资源、生物资源以及气候资源数量与质量的总称,是关系到社会和经济持续发展的复合生态系统.

【解答】解:生态环境问题是指人类为其自身生存和发展,在利用和改造自然的过程中,对自然环境破坏和污染所产生的危害人类生存的各种负反馈效应;拟定保护生态环境的计划,应从水资源、土地资源、生物资源以及气候资源等方面予以考虑,摸清这些方面所处的状态以及破坏情况,从而制定相应的保护措施.计划生育政策的落实情况不属于保护生态环境方面的内容.

故选:D

【点评】此题考查了生态环境的保护.

22.皮肤角质层的细胞排列紧密,细菌不易侵入,人体的这种免疫属于( )

A.特异性免疫

B.人体的第二道防线

C.非特异性免疫

D.人体的第三道防线

【考点】人体特异性免疫和非特异性免疫.

【分析】(1)人体三道防线的组成、功能和免疫的特点如表:

组成

功能

免疫类型

第一道防线

皮肤和黏膜

阻挡杀死病原体,清除异物

非特异性免疫

第二道防线

杀菌物质和吞噬细胞

溶解、吞噬和消灭病菌

非特异性免疫

第三道防线

免疫器官和免疫细胞

产生抗体,消灭病原体

特异性免疫

(2)非特异性免疫是生来就有的,人人都有,能对多种病原体有免疫作用.包括第一、二道防线.

(3)特异性免疫是指第三道防线,产生抗体,消灭抗原,是出生后才有的,只能对特定的病原体有防御作用.是患过这种病或注射过疫苗后获得的.

【解答】解:皮肤角质层的细胞排列紧密,细菌不易侵入,属于第一道防线,因此属于非特异性免疫,不是特异性免疫.

故选:C.

【点评】解答此类题目的关键是理解掌握人体三道防线的组成、功能和免疫的特点.

23.下列各项中,属于特异性免疫的是( )

A.乳酸的杀菌作用

B.麻疹患者痊愈后不会再患麻疹

C.溶菌酶的杀菌作用

D.吞噬细胞的吞噬作用

【考点】人体特异性免疫和非特异性免疫.

【分析】免疫分为两种:一种先天性的免疫,主要受遗传因素的控制,具有相对稳定性,对多种病原体有防御作用,没有特殊的针对性,不会因为物种的不同而出现差异.一种是特异性免疫;

【解答】解:免疫分为两种:其中第一道防线和第二道防线为人体的非特异性免疫,为一种先天性的免疫,主要受遗传因素的控制,具有相对稳定性,对多种病原体有防御作用,没有特殊的针对性,不会因为物种的不同而出现差异.一种是非特异性免疫,是指人生来就有的,对多种病原体有防御作用,另一种是特异性免疫,是出生后逐渐建立起来的,只针对某一特定的病原体或异物起作用,而特异性免疫则有物种的差异性.例如患过天花后不再患天花,原因是人体内产生抵抗天花病毒的抗体.再如婴儿接种卡介苗后,卡介苗属于活疫苗,活疫苗指的是用人工定向变异方法,或从自然界筛选出毒力减弱或基本无毒的活微生物制成活疫苗或减毒活疫苗,接种后在体内有生长繁殖能力,接近于自然感染,可激发机体对病原的持久免疫力.活疫苗用量较小,免疫持续时间较长.

所以ACD为非特异性免疫,而B为特异性免疫.

故选:B

【点评】关键知道非特异性免疫是先天性的,包括人体的第一和第二道防线,而特异性免疫是后天性的,主要指人体的第三道防线.

24.做人工胸外心脏挤压抢救病人时,每做一次人工呼吸,需要做( )

A.二至三次心脏挤压

B.三至四次心脏挤压

C.四至五次心脏挤压

【考点】急救的方法;人工呼吸.

【专题】课本知识同类信息;归纳推理;人体的循环系统专题.

【分析】对休克病人实施人工呼吸时,其呼吸频率与心率要与正常情况下,平静状态时的呼吸频率与心率相同.

【解答】解:人体正常情况下,在平静状态下,每分钟呼吸12~20次,每分钟心脏跳动60~100次;即心率是呼吸频率的4~5倍.因此,做人工胸外心脏挤压抢救病人时,每做一次人工呼吸,需要做四至五次心脏挤压,C项符合题意.

故选:C.

【点评】明确急救方法是解题的关键.

25.人体的免疫器官主要有( )

A.皮肤、黏膜、纤毛等

B.血液、淋巴和溶菌酶

C.胸腺、脾脏和淋巴结

D.糖类、脂肪、蛋白质和核酸等

【考点】人体特异性免疫和非特异性免疫.

【分析】回答此题的关键是要明确人体免疫器官的组成和功能.

【解答】解:人体的免疫分为两种类型,非特异性免疫和特异性免疫.非特异性免疫是人生来就有的,对多种病原体都有防御功能.特异性免疫是后天获得的,只针对某一特定的病原体起作用.人体免疫器官和免疫细胞产生的免疫属于特异性免疫,人体的免疫器官有脾、扁桃体、淋巴结、胸腺等,免疫细胞主要指淋巴细胞.

故选C.

【点评】免疫器官和免疫细胞产生的免疫是后天形成,只针对某一特定的病原体或异物起作用.

二、非选择题(6小题,共45分)

26.

关注健康,善待生命.请根据下列资料回答问题

据调查我国的近视眼发病率高居世界第二位,尤其是近几年来,近视逐渐低龄化,且呈逐年上升趋势,这引起了人们对学生用眼卫生的高度关注.如图是近视眼成像示意图,请据图回答

(1)眼球成像过程中,起主要调节作用的结构是[2]晶状体;无色透明可透过光线的结构是[1]角膜,该结构如果发生了病变,可通过角膜移植的医疗手段使患者重见光明.

(2)物像只有落在[3]视网膜 上,我们才能看到清楚的物体,近视眼可以配戴装有凹透镜的眼镜加以矫正

(3)某人眼球结构完整无损,但是看不见周围的物体,则发生病变的部位可能视觉神经或视觉中枢.

(4)汽车司机看见红灯将车停下,这属于条件反射,该反射的神经中枢位于大脑皮层.如果晚上开车,两位司机相向而行,其中一位司机没将远光灯改为近光灯,会使对面司机发生一时性眼前漆黑,这是由于瞳孔缩小引起的.

【考点】近视、远视形成的原因及矫正方法;眼球的结构和视觉的形成.

【专题】结构示意图;归纳推理;人体的神经系统和内分泌系统专题.

【分析】人眼相当于一个照相机,晶状体和角膜的共同作用相当于一个凸透镜,正常人的眼睛通过改变晶状体的厚度可以使不同远处的物体成像在视网膜上.如图所示,图中结构名称为:1角膜、2晶状体、3视网膜.

【解答】解:(1)人眼2表示的晶状体的曲度可以调节,当看远处物体时,晶状体变薄,折光能力变弱,使像成在视网膜上;当看近处的物体时,晶状体变厚,折光能力变弱,也能使像成在视网膜上.1角膜,无色透明,上面有丰富的感觉神经末梢,能够起折射作用.

(2)物像只有落到3视网膜上,我们才能够看清楚物体,如图,如果晶状体的曲度过大,物象就会落在视网膜的前方,看不清远处的物体,就形成了近视,近视眼可以配带装有凹透镜的眼镜加以矫正.

(3)因为物像刺激了视网膜上的感光细胞,这些感光细胞产生的神经冲动,沿着视神经传到大脑皮层的视觉中枢,才形成视觉.若某人眼球结构完整无损,但是看不见周围的物体,则发生病变的部位可能是视觉神经或视觉中枢发生病变.

(4)汽车司机看见红灯将车停下,这是人对具体的信号(红灯)刺激做出的反应,有大脑皮层的参与,属于条件反射,也叫复杂反射.如果晚上开车,两位司机相向而行,其中一位司机没将远光灯改为近光灯,会使对面司机发生一时性眼前漆黑,这是由于瞳孔缩小引起的.

故答案为:(1)晶状体(3)条件;大脑皮层.

故答案为:(1)2晶状体;1角膜;角膜移植;

(2)3视网膜;凹透;

(3)视觉神经或视觉中枢;

(4)大脑皮层;瞳孔.

【点评】了解人眼的构造及其工作原理是解答此题的关键.

27.

请根据神经系统的结构示意图回答

(1)请用图中字母写出“缩手反射”活动的反射途径:A→B→E→C→D.神经系统结构和功能的基本单位是神经元.

(2)有人只有在看到自己下肢的情况下,才知道下肢的具体活动情况,则此人可能的损伤部位是[G]上行传导束.

(3)由(1)(2)可知,脊髓具有反射和传导功能

(4)人在吃梅、看梅、谈梅时都能分泌唾液,其中不需大脑皮层参与就能完成的反射活动的是吃梅分泌唾液.

【考点】反射弧的结构和功能;脊髓和脑的结构及其功能.

【专题】归纳推理;人体的神经系统和内分泌系统专题.

【分析】神经调节的基本方式是反射,反射活动的结构基础称为反射弧,包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器.图中A是感受器,B是传入神经,C是传出神经,D是效应器,F是灰质,G上行的神经纤维,F下行的神经纤维,H(或I)大脑皮层的躯体运动中枢.

【解答】解:(1)神经调节的基本方式是反射,反射活动的结构基础称为反射弧,包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器.观察图示B传入神经上有神经节或脊髓中央的E灰质内传入神经的前端弧度较小.因此“缩手反射”活动的反射途径:A感受器→B传入神经→E神经中枢→C传出神经→D效应器.神经系统结构和功能的基本单位是神经元.

(2)有人只有在看到自己下肢的情况下,才知道下肢的具体活动情况,表明则此人下肢能活动,反射弧完整,大脑能支配下肢的活动;但是不能感知下肢的位置,可能的损伤部位是图G上行传导的神经纤维,不能把下肢的活动情况通过I脊髓白质的神经纤维上行传导到H大脑皮层的躯体感觉中枢,因此不能感知下肢的具体活动情况.因此,只有在看到自己下肢的情况下,才知道下肢的具体活动情况.

(3)由(1)(2)可知,脊髓既能对外界的刺激做出反应,又能将本反应传到大脑的一定的区域,因此脊髓具有反射功能、传导功能.

(4)人在吃梅分泌唾液是非条件反射,因此是不需要大脑皮层参与就能完成的反射活动,而看梅、谈梅时都能分泌唾液是条件反射,是必须需要大脑皮层参与才能完成的反射活动的.

故答案为:(1)A→B→E→C→D;神经元;

(2)G 上行传导束;

(3)反射;传导;

(4)吃梅分泌唾液;

【点评】解答此类题目的关键是理解熟记反射弧的组成.

28.由于“白色污染”日趋严重,我国政府的“限塑令”.有厂家声称,他们生产的新型材料购物袋符合环保要求,能够代替传统的塑料袋,请分析回答

(1)政府“限塑”是因为:现行塑料袋进入生态系统后不能被分解者分解,会造成环境污染

(2)请你帮助环保部门完成下列实验设计,以鉴别该厂家说法的真实性

实验步骤:

①取同一块肥沃菜地的适量土壤,混合均匀后分成两等份,分别加入大小相等的甲、乙两个水槽中

②取同样大小、同样重量的现行塑料袋和新型材料购物袋各2个分别放入甲、乙两个水槽中,用其中的土壤充分掩埋后,在同一地点进行实验.实验过程中定时喷洒等量的蒸馏水,使土壤保持湿润

③每隔一个星期,分别检查甲、乙两个水槽中实验材料的分解情况,并做好记录

实验结果和结论:

如果一段时间后,掩埋在土壤中的该厂家生产的新型材料购物袋已经分解或部分分解,而现行塑料袋没有分解,则证明该厂家的说法真实可靠;如果持续很长一段时间,二者都没有分解,则证明该厂家的说法不可信.

【考点】科学探究的基本环节.

【专题】科技

生活

环保类简答题;热点问题;归纳推理;生物与环境的关系专题.

【分析】白色污染是人们对难降解的塑料垃圾(多指塑料袋)污染环境现象的一种形象称谓.它是指用聚苯乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等高分子化合物制成的各类生活塑料制品使用后被弃置成为固体废物,由于随意乱丢乱扔,难于降解处理,以致造成城市环境严重污染的现象.

【解答】解:(1)塑料不易降解,是因为土壤中的细菌、真菌等分解者不能在短时间内分解掉塑料,影响环境的美观并污染环境,所含成分有潜在危害,因塑料用做包装材料多为白色,所以叫白色污染,政府“限塑”的真正目的是减少环境污染.

(2)该实验设计为对照实验,遵循等量原则;该厂家的新型购物袋应具有下列特点:①在短时间内降解(分解),②对土壤不造成污染,③能充分利用农田废弃物(如秸杆等),④分解后能促进植物的生长等.

故答案为:

(1)分解者

(2)①分成两等份(或平均分成两份)②新型材料购物袋;③该厂家的说法真实可靠;该厂家的说法不可信

【点评】解答此题的关键是了解现行塑料袋的特点、危害、,并注意与新形塑料袋比较,结合题意,灵活答题.

29.配伍:

【考点】出血的初步护理.

【专题】结合课本知识的信息;类比推理;人体的循环系统专题.

【分析】动脉出血的特点,颜色鲜红,血流较快,常呈喷射状;静脉出血的特点是静脉血色暗红,血流较缓;毛细血管出血,血液缓慢渗出.动脉是把血液从心脏送往全身各处,血液流动方向是心脏→动脉;静脉是把全身各处的血液送回心脏的血管,静脉的血液流动的方向是心脏←静脉.因此,大静脉受伤出血时,正确的急救方法是采用指压法(或止血带)远心端止血,可以用纱布绷带包扎或指压法止血;动脉出血在近心端止血,可以用止血带或绷带压迫;毛细血管出血可以自然止血,也可以用创可贴包扎伤口.

【解答】解:动脉出血的特点,颜色鲜红,血流较快,常呈喷射状,涌出血管,用止血带或绷带压迫止血;静脉出血的特点是静脉血色暗红,血流较缓,流出血管,用纱布绷带止血;毛细血管出血,血液缓慢渗出,不久自行凝固,用创可贴即可.

故答案为:

【点评】解答此类题目的关键是熟记血管出血的特点和止血方法.

30.某家庭中,哥哥患了病毒性肝炎,并且传给了弟弟,请分析

(1)导致弟弟患病的传染源是哥哥,弟弟很快就染上了此病,说明他是易感人群.

(2)该病的传播途径主要是饮水和饮食.

(3)从预防传染病的一般措施看,对哥哥采取隔离措施属于控制传染源;对他们的饮食用具进行消毒属于切断传播途径;禁止其亲人随便去医院探望属于保护易感人群.

【考点】传染病流行的基本环节;传染病的预防措施.

【专题】课本知识同类信息;归纳推理;传染病和免疫专题.

【分析】传染病是有病原体引起的,能在生物之间传播的疾病.传染病一般有传染源、传播途径和易感人群这三个基本环节,具有传染性和流行性.

【解答】解:(1)传染病流行的三个基本环节为传染源、传播途径和易感人群.传染源是指病原体已在体内生长、繁殖并能散播病原体的人和动物;传播途径是指病原体从传染源到易感人群经过的途径;易感人群是指对某种传染病缺乏特异性免疫力的人群,题中哥哥属于传染源,弟弟属于易感人群.

(2)传播途径是指病原体从传染源到易感人群经过的途径,病毒性肝炎的传播途径主要是饮水和食物;

(3)预防传染病的一般措施有控制传染源、切断传播途径、保护易感人群;对哥哥采取隔离措施属于控制传染源,对饮食用具进行消毒等都属于切断传播途径;禁止其亲人随便去医院探望属于保护易感人群;

故答案为:(1)哥哥;易感人群;

(2)饮水;食物;

(3)控制传染源;切断传播途径;保护易感人群.

【点评】此题考查了传染病流行的环节和预防传染病的一般措施:控制传染源、切断传播途径、保护易感人群.

31.请归纳你所知道的各种各样的疾病,属于传染病的在下面打“√”,不属于传染病的在下面打“×”.

感冒

心脏病

咳嗽病

水痘

艾滋病

尿毒症

高血压

糖尿病

√

×

√

√

√

×

×

×

【考点】传染病的特点.

【专题】课本知识同类信息;归纳推理;传染病和免疫专题.

【分析】传染病是由病原体引起的,能在生物之间相互传播的疾病.传染病具有传染性和流行.

【解答】解:感冒是由病原体流感病毒引起的呼吸道传染病;

心脏病是心脏疾病的总称,包括风湿性心脏病、先天性心脏病、冠心病、心肌炎等各种心脏病.不是由病原体引起的,是心脏结构的病理性变化形成的,不具备传染性和流行性,因此不属于传染病;

咳嗽病是由病原体引起的呼吸道传染病;

水痘是由病原体水痘带状疱疹病毒感染引起的急性传染病;

艾滋病是由病原体爱滋病病毒引起的血液传染病;

尿毒症是肾脏结构性病变,导致血液中尿素浓度过高引起的疾病,不具备传染性和流行性,因此不属于传染病;

高血压主要是由于生活方式不良引起的一种疾病,不具备传染性和流行性,因此不属于传染病;

糖尿病是胰岛素分泌不足或肾小管病变引起的疾病,不具备传染性和流行性,因此不属于传染病.

故答案为:

感冒

心脏病

咳嗽病

水痘

艾滋病

尿毒症

高血压

糖尿病

√

╳

√

√

√

╳

╳

╳

【点评】解答此类题目的关键是理解掌握传染病的概念和特点.判断是否是传染病应主要考虑一下几个方面:1:应该是由病原体引起的,2、具有传染性和流行性.3、感染后可产生免疫.

一、选择题(每题2分,共50分)

1.“红灯”的光线进入司机眼球成像的先后顺序是( )

①角膜

②晶状体

③视网膜

④瞳孔.

A.①④②③

B.④①②③

C.①②④③

D.②①④③

2.下列关于眼睛使用和保护的叙述中,错误的是( )

A.可以在摇晃的车船上阅读书籍

B.近视眼可以配戴凹透镜进行矫正

C.连续用眼1小时后,休息一下,远眺几分钟

D.经常检查视力和坚持做眼保健操,有利于预防近视

3.在视觉形成的过程中,形成图象和形成视觉的部位分别是( )

A.视网膜、视神经

B.视觉中枢、视网膜

C.视网膜、视觉中枢

D.角膜、视觉中枢

4.小强的爷爷平时戴眼镜,看书时却要摘下眼镜:奶奶平时不戴眼镜,看书时却要戴上眼镜.请判断爷爷和奶奶戴的眼镜分别是( )

A.凸透镜、凹透镜

B.凹透镜、凸透镜

C.都是凸透镜

D.都是凹透镜

5.当遇到巨大声响时,为保护鼓膜,应该( )

①迅速张口 ②迅速闭嘴 ③闭嘴,同时双手堵耳 ④张口,同时双手堵耳.

A.①④

B.①③

C.②③

D.②④

6.当你在“打呵欠”时,会听不清或听不到别人对你说的话,其主要原因是“打呵欠”影响了( )

A.鼓膜的振动

B.听小骨的振动

C.听觉感受器对刺激的接受

D.神经冲动的传导

7.在一个以肌肉为效应器的反射弧中,如传出神经受到损伤,而其它部分正常,当感受器受到刺激时将表现为( )

A.失去感觉,但能运动

B.失去感觉,同时肌肉无收缩反应

C.有感觉且能运动

D.有感觉,但肌肉无收缩反应

8.下列反射活动中,人类所特有的是( )

A.手碰到火迅速缩回

B.听事迹报告,同学们感动得哭了

C.吃食物分泌唾液

D.切洋葱时流眼泪

9.行人看到“前方修路,请绕行”的告示牌后改变了行走路线,而一只小狗却照样前行.这种差异的本质是人类有( )

A.视觉中枢

B.语言中枢

C.听觉中枢

D.躯体感觉中枢

10.临床上,与初步诊断神经中枢是否受损无关的检查是( )

A.划脚心观察是否有反应

B.检查血细胞的数量是否有变化

C.检杳膝跳反射是否正常

D.要求此人复述医生的一段话

11.幼年时期生长激素分泌不足,人体会患( )

A.侏儒症

B.巨人症

C.白化病

D.糖尿病

12.如图是某人在饭前、饭后血糖含量变化曲线.引起图中d~e段血糖浓度快速下降的激素是( )

A.胰岛素

B.甲状腺激素

C.雌性激素

D.雄性激素

13.科学家为了证明某一观点先后做了如下两个实验:(1)破坏蝌蚪的甲状腺,发现蝌蚪停止发育,不能发育为成蛙;(2)在饲养缸的水中放入甲状腺激素,破坏了甲状腺的蝌蚪又发育为成蛙.这两个实验可以证明( )

A.甲状腺能分泌甲状腺激素

B.甲状腺激素能促进幼小动物个体的发育

C.生长激素能促进蝌蚪的生长

D.A和B

14.下列关于神经调节与激素调节的说法,其中不正确的是( )

A.内分泌腺可作为反射弧上的效应器,神经元也可成为某些激素作用的对象

B.神经调节信息的传导途径是反射弧,激素传送的方式主要靠血液循环

C.每个反射弧都有特定的效应器,每种激素却不存在专门的作用部位

D.神经调节在整体上起主导作用,激素调节也会显著地影响神经系统的功能

15.下列说法不正确的是( )

A.人类生活所需的各种各样的资源都是由生物圈提供的

B.人口的过度增长必定会对人类赖以生存的生物圈造成破坏性的影响

C.人口的适度增长有利于人类自身的发展

D.人口越多,越能征服自然

16.对生物有极大的危害,有“空中死神”之称的污染是( )

A.酸雨

B.臭氧层破坏

C.大气污染

D.噪声污染

17.在我国西部大开发的战略中,“保护天然林”和“退耕还林”是两项重要的内容,采取这两项措施的首要目标是( )

A.开展生态旅游

B.发展畜牧业

C.增加木材产量

D.改善生态环境

18.防治大气污染的根本措施是( )

A.人工降雨

B.控制污染物排放

C.植树造林

D.过滤空气

19.全球性大气污染问题主要有( )

A.酸雨

B.温室效应

C.臭氧层破坏

D.前三项都是

20.我国酸雨形成的主要原因是:( )

A.大量燃烧煤气

B.大量燃烧含锰量很高的煤

C.大量燃烧含硫量很高的煤

D.大量燃烧沼气

21.下列哪一项不属于拟定保护生态环境的计划的内容( )

A.调查森林面积减少的情况

B.分析水土流失的原因

C.调查大气污染、水污染的状况

D.调查当地计划生育政策落实的情况

22.皮肤角质层的细胞排列紧密,细菌不易侵入,人体的这种免疫属于( )

A.特异性免疫

B.人体的第二道防线

C.非特异性免疫

D.人体的第三道防线

23.下列各项中,属于特异性免疫的是( )

A.乳酸的杀菌作用

B.麻疹患者痊愈后不会再患麻疹

C.溶菌酶的杀菌作用

D.吞噬细胞的吞噬作用

24.做人工胸外心脏挤压抢救病人时,每做一次人工呼吸,需要做( )

A.二至三次心脏挤压

B.三至四次心脏挤压

C.四至五次心脏挤压

25.人体的免疫器官主要有( )

A.皮肤、黏膜、纤毛等

B.血液、淋巴和溶菌酶

C.胸腺、脾脏和淋巴结

D.糖类、脂肪、蛋白质和核酸等

二、非选择题(6小题,共45分)

26.关注健康,善待生命.请根据下列资料回答问题

据调查我国的近视眼发病率高居世界第二位,尤其是近几年来,近视逐渐低龄化,且呈逐年上升趋势,这引起了人们对学生用眼卫生的高度关注.如图是近视眼成像示意图,请据图回答

(1)眼球成像过程中,起主要调节作用的结构是[_________]_________;无色透明可透过光线的结构是[_________]_________,该结构如果发生了病变,可通过_________的医疗手段使患者重见光明.

(2)物像只有落在[_________]_________ 上,我们才能看到清楚的物体,近视眼可以配戴装有_________镜的眼镜加以矫正

(3)某人眼球结构完整无损,但是看不见周围的物体,则发生病变的部位可能_________.

(4)汽车司机看见红灯将车停下,这属于_________反射,该反射的神经中枢位于_________.如果晚上开车,两位司机相向而行,其中一位司机没将远光灯改为近光灯,会使对面司机发生一时性眼前漆黑,这是由于_________缩小引起的.

27.请根据神经系统的结构示意图回答

(1)请用图中字母写出“缩手反射”活动的反射途径:_________.神经系统结构和功能的基本单位是_________.

(2)有人只有在看到自己下肢的情况下,才知道下肢的具体活动情况,则此人可能的损伤部位是[_________]_________.

(3)由(1)(2)可知,脊髓具有_________和_________功能

(4)人在吃梅、看梅、谈梅时都能分泌唾液,其中不需大脑皮层参与就能完成的反射活动的是_________.

28.由于“白色污染”日趋严重,我国政府的“限塑令”.有厂家声称,他们生产的新型材料购物袋符合环保要求,能够代替传统的塑料袋,请分析回答

(1)政府“限塑”是因为:现行塑料袋进入生态系统后不能被_________分解,会造成环境污染

(2)请你帮助环保部门完成下列实验设计,以鉴别该厂家说法的真实性

实验步骤:

①取同一块肥沃菜地的适量土壤,混合均匀后_________,分别加入大小相等的甲、乙两个水槽中

②取同样大小、同样重量的现行塑料袋和_________各2个分别放入甲、乙两个水槽中,用其中的土壤充分掩埋后,在同一地点进行实验.实验过程中定时喷洒等量的蒸馏水,使土壤保持湿润

③每隔一个星期,分别检查甲、乙两个水槽中实验材料的分解情况,并做好记录

实验结果和结论:

如果一段时间后,掩埋在土壤中的该厂家生产的新型材料购物袋已经分解或部分分解,而现行塑料袋没有分解,则证明_________;如果持续很长一段时间,二者都没有分解,则证明_________.

29.配伍:

30.某家庭中,哥哥患了病毒性肝炎,并且传给了弟弟,请分析

(1)导致弟弟患病的传染源是_________,弟弟很快就染上了此病,说明他是_________.

(2)该病的传播途径主要是_________和_________.

(3)从预防传染病的一般措施看,对哥哥采取隔离措施属于_________;对他们的饮食用具进行消毒属于_________;禁止其亲人随便去医院探望属于_________.

31.请归纳你所知道的各种各样的疾病,属于传染病的在下面打“√”,不属于传染病的在下面打“×”.

感冒

心脏病

咳嗽病

水痘

艾滋病

尿毒症

高血压

糖尿病

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

2015-2016学年山东省烟台市招远市七年级(下)期中生物试卷(五四学制)

参考答案与试题解析

一、选择题(每题2分,共50分)0

1.“红灯”的光线进入司机眼球成像的先后顺序是( )

①角膜

②晶状体

③视网膜

④瞳孔.

A.①④②③

B.④①②③

C.①②④③

D.②①④③

【考点】眼球的结构和视觉的形成.

【分析】本题考查的是视觉的形成,首先明确眼球的结构.

【解答】解:在眼球的结构中,要想使得光线能够通过,眼球的结构必须是无色透明的.视觉的形成路线为:外界的光线→角膜→瞳孔→晶状体→玻璃体→视网膜(形成物像)→视神经→大脑皮层的视觉中枢(形成视觉).

故选:A

【点评】视觉的形成多以选择题或是材料题的形式出现,难度一般

2.下列关于眼睛使用和保护的叙述中,错误的是( )

A.可以在摇晃的车船上阅读书籍

B.近视眼可以配戴凹透镜进行矫正

C.连续用眼1小时后,休息一下,远眺几分钟

D.经常检查视力和坚持做眼保健操,有利于预防近视

【考点】眼的保健.

【分析】此题考查的知识点是眼睛使用和保护.解答时可以从预防近视眼的“三要、五不看”和近视眼的矫正方面来切入

【解答】解:预防近视要做到:三要、五不看,有效地预防了近视眼的发生.

三要是:读书写字的姿势要正确;看书写字40分钟后要到室外活动或向远处眺望一会儿;要认真做眼保健操,所按穴位要准确.

五不看是:不要在暗弱光线下和直射的阳光下看书写字;不要躺在床上、在公共汽车上或走路时看书;不要看字体过小、字行过密、字迹印刷不清的读物;做作业不要用淡色铅笔;看电视时间不要太久.近视眼成像落在视网膜前方,可以配戴凹透镜进行矫正.

故选A.

【点评】解答此类题目的关键是熟记预防近视的“三要、五不看”,

3.在视觉形成的过程中,形成图象和形成视觉的部位分别是( )

A.视网膜、视神经

B.视觉中枢、视网膜

C.视网膜、视觉中枢

D.角膜、视觉中枢

【考点】眼球的结构和视觉的形成.

【分析】眼球的结构是由眼球壁和内容物组成,眼球壁包括外膜、中膜和内膜,外膜由无色透明的角膜和白色坚韧的巩膜组成;中膜由虹膜、睫状体和脉络膜组成;内膜是含有感光细胞的视网膜;内容物由房水、晶状体、玻璃体组成.

【解答】解:外界物体反射来的光线,经过角膜、房水,由瞳孔进入眼球内部,再经过晶状体和玻璃体的折射作用,在视网膜上能形成清晰的物像,物像刺激了视网膜上的感光细胞,这些感光细胞产生的神经冲动,沿着视神经传到大脑皮层的视觉中枢,就形成视觉.因此形成图象的部位是视网膜,形成视觉的部位是视觉中枢.

故选:C

【点评】不要把视觉形成的部位弄成视网膜,在视网膜上仅仅形成了一个物像.

4.小强的爷爷平时戴眼镜,看书时却要摘下眼镜:奶奶平时不戴眼镜,看书时却要戴上眼镜.请判断爷爷和奶奶戴的眼镜分别是( )

A.凸透镜、凹透镜

B.凹透镜、凸透镜

C.都是凸透镜

D.都是凹透镜

【考点】近视、远视形成的原因及矫正方法.

【分析】此题考查的知识点是近视眼老花眼的成像特点.解答时可以从近视眼、老花眼的成因、成像特点、矫正方面来切入.

【解答】解:近视眼:看近处物体时,必须通过睫状肌的收缩作用,使晶体的凸度增加,使近处的物体像能够落在视网膜上,才能看的清楚.长时间的近距离作业,如读书、写字、看电视、玩游戏机等,使眼睛长时间的调节紧张,头部前倾,眼球内不断的充血,眼内压相应的增高,以及眼外肌的紧张和压迫眼球,或者因调节时牵引涡状静脉,妨碍了血液的流通,使巩膜的抵抗力减弱,导致晶状体过度变凸,不能恢复成原状;严重时使眼球的前后径过长,使远处物体反射来的光线形成的物像,落在视网膜的前方,因此不能看清远处的物体.形成近视.需要佩戴凹透镜进行矫正;

老花眼是指上了年纪的人,逐渐产生近距离阅读或工作困难的情况.这是人体机能老化的一种现象.老花眼医学上又称老视.主要是由于晶状体硬化,弹性减弱睫状体收缩能力降低而致调节减退,近点远移,故发生近距离视物困难,这种现象称为老视.需要佩戴凸透镜进行矫正.爷爷平时戴眼镜,是为了看清远处的物体,看书时离得较近不需要戴眼镜,表明爷爷能看清近处的物体,因此是近视眼,近视眼佩戴凹透镜;奶奶平时不戴眼镜,说明能看清远处的物体,看书时离得较近,为了看清要戴眼镜,表明奶奶看不清近处的物体,因此是老花眼,老花眼佩戴凸透镜.

故选:B.

【点评】答此类题目的关键是熟知近视眼、老花眼的成像特点以及矫正措施.

5.当遇到巨大声响时,为保护鼓膜,应该( )

①迅速张口 ②迅速闭嘴 ③闭嘴,同时双手堵耳 ④张口,同时双手堵耳.

A.①④

B.①③

C.②③

D.②④

【考点】耳的保健.

【专题】结合课本知识的信息;类比推理;人体的神经系统和内分泌系统专题.

【分析】要知道巨大的声音,会对人的鼓膜造成伤害,如果鼓膜两边有较大的压强差,鼓膜会受到严重伤害.当听到巨大声响时,空气震动剧烈导致鼓膜受到的压力突然增大,容易击穿鼓膜.

【解答】解:当听到巨大声响时,空气震动剧烈导致耳膜受到的压力突然增大,容易击穿鼓膜.这时张大嘴巴,可以使咽鼓管张开,因咽鼓管连通咽部和鼓室.这样口腔内的气压即鼓室内的气压与鼓膜外,即外耳道的气压保持平衡.保持鼓膜内外大气压的平衡,以免振破鼓膜.如果闭嘴同时用双手堵耳也是同样道理,这样就避免了压强的突然改变对鼓膜的影响.

故选:B.

【点评】解答此类题目的关键是理解保护鼓膜的措施及原因.

6.当你在“打呵欠”时,会听不清或听不到别人对你说的话,其主要原因是“打呵欠”影响了( )

A.鼓膜的振动

B.听小骨的振动

C.听觉感受器对刺激的接受

D.神经冲动的传导

【考点】耳的基本结构和功能.

【分析】回答此题的关键是要明确耳的结构和听觉的形成.

【解答】解:听觉的形成过程是:外界的声波经过外耳道传到鼓膜,引起鼓膜的振动;振动通过听小骨传到内耳,刺激耳蜗内的听觉感受器,产生神经冲动;神经冲动通过与听觉有关的神经传递到大脑皮层的听觉中枢,就形成了听觉.

人的口腔通过咽鼓管与中耳相连,中耳中的鼓膜能接受声波刺激,可产生振动.“打呵欠”会影响鼓膜的振动.

故选:A

【点评】咽鼓管连接咽与鼓室,当外界有巨大声响时,可以捂耳或张嘴是鼓膜内外气压保持平衡.

7.在一个以肌肉为效应器的反射弧中,如传出神经受到损伤,而其它部分正常,当感受器受到刺激时将表现为( )

A.失去感觉,但能运动

B.失去感觉,同时肌肉无收缩反应

C.有感觉且能运动

D.有感觉,但肌肉无收缩反应

【考点】反射弧的结构和功能.

【分析】此题考查的知识点是反射弧的结构和功能.解答时可以从反射弧的结构和功能方面来切入.

【解答】解:神经调节的基本方式是反射,反射活动的结构基础称为反射弧,包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器.反射必须通过反射弧来完成,缺少任何一个环节反射活动都不能完成,如传出神经受损,即使有适宜的刺激人体也不会作出反应,因为效应器接收不到神经传来的神经冲动;但是感受器产生的神经冲动能通过传入神经传到脊髓内的神经中枢,在经过脊髓的白质能上行传到大脑皮层,形成感觉.

故选:D.

【点评】解答此类题目的关键是理解熟记反射弧的结构和功能.

8.下列反射活动中,人类所特有的是( )

A.手碰到火迅速缩回

B.听事迹报告,同学们感动得哭了

C.吃食物分泌唾液

D.切洋葱时流眼泪

【考点】人类神经活动的特征.

【分析】与动物最大的区别在于人类有特有的语言中枢,因此人类特有的反射是通过大脑皮层的语言中枢对抽象的语言文字、符号、特征建立的条件反射.

【解答】解:A、C、D是非条件反射,人和动物都有,ACD不符合题意;

B、听事迹报告,同学们感动得哭了,这个条件反射的神经中枢是语言中枢,所以属于人类特有的反射,B符合题意;.

故选:B.

【点评】解答此类题目的关键是理解人类特有的条件反射的特点有语言中枢的参与的反射.

9.行人看到“前方修路,请绕行”的告示牌后改变了行走路线,而一只小狗却照样前行.这种差异的本质是人类有( )

A.视觉中枢

B.语言中枢

C.听觉中枢

D.躯体感觉中枢

【考点】人类神经活动的特征.

【分析】此题考查的知识点是人类特有的条件反射.解答时可以从人类特有的条件反射的特点方面来切入.

【解答】解:条件反射是动物通过神经系统,对外界或内部的刺激作出的有规律的反应.如常打针的小孩看到穿白衣服的护士就会哭,狗看见拿木棍的人会逃跑,表明人和动物都能对具体条件引起的刺激建立条件反射,人与动物最大的区别在于人类有特有的语言中枢,那么人类通过语言中枢建立条件反射,动物是不可能建立的如对牛弹琴.人类的条件反射,是通过大脑皮层的人类特有的语言中枢对抽象的文字、符号、特征建立人类特有的条件反射;如听说前方有梅子,又听说梅子很酸后形成的分泌唾液的条件反射,听故事感到的流泪等.

行人看到“前方修路,请绕行”的告示牌后改变了行走路线,是通过大脑皮层的语言中枢,理解了文字的含义,前方道路不通;小狗却照样前行,是因为小狗没有语言中枢,不理解文字的含义.这种差异的本质是人类有语言中枢.

故选:B.

【点评】解答此类题目的关键是理解人类特有的条件反射的特点有语言中枢的参与的反射.

10.临床上,与初步诊断神经中枢是否受损无关的检查是( )

A.划脚心观察是否有反应

B.检查血细胞的数量是否有变化

C.检杳膝跳反射是否正常

D.要求此人复述医生的一段话

【考点】脊髓和脑的结构及其功能.

【分析】神经调节的基本方式是反射,反射是人体通过神经系统对外界和内部的各种刺激所作出的有规律的反应.神经系统遭受损伤时正常功能丧失,症状可表现为意识障碍、感知觉障碍、运动障碍、肌张力异常等,诊断神经中枢是否受损要从这些方面进行进行检查.

【解答】解:划脚心观察是否有反应、检查膝跳反射是否存在、复述医生的话,都是针对神经系统是否受损进行的,检查血细胞的数量属于血常规化验,目的是发现全身性疾病的早期迹象,诊断是否贫血,是否有血液系统疾病,骨髓的造血功能是否正常等,不属于神经系统方面的检查.

故选:B

【点评】此题旨在考查人体神经系统的功能.

11.幼年时期生长激素分泌不足,人体会患( )

A.侏儒症

B.巨人症

C.白化病

D.糖尿病

【考点】生长激素的作用及其内分泌腺分泌异常时的症状.

【分析】此题是一道基础知识题,考查的是各种激素的作用及其分泌异常时的症状.

【解答】解:初中阶段要求掌握的激素主要有生长激素、甲状腺激素和胰岛素.生长激素的作用是调节人体的生长发育,幼年时分泌过少会得侏儒症,过多会得巨人症;甲状腺激素的作用是调节人体的新陈代谢和生长发育,提高神经系统的兴奋性,分泌过多会得甲亢,幼年分泌过少会得呆小症;胰岛素的作用是能促进人体血糖的吸收、利用和转化,分泌过少会得糖尿病,过多会得低血糖.白化病是一种遗传病,不是激素分泌异常引起的.所以幼年时期长激素分泌不足,人体会患侏儒症.

故选:A.

【点评】各种激素的作用及其分泌异常时的症状的内容比较琐碎,要认真比较记忆.

12.

如图是某人在饭前、饭后血糖含量变化曲线.引起图中d~e段血糖浓度快速下降的激素是( )

A.胰岛素

B.甲状腺激素

C.雌性激素

D.雄性激素

【考点】胰岛素的作用及其内分泌腺分泌异常时的症状.

【分析】此题主要考查的是胰岛素的作用,据此解答.

【解答】解:胰岛素的主要功能是调节糖在体内的吸收、利用和转化等,如促进血糖合成糖元,加速血糖的分解,从而降低血糖的浓度.如图,人在饭后,刚获得了糖类等营养物质,因此血糖含量升高(c~d),这时人体内的胰岛素分泌增加,来调节糖的代谢,促进血糖合成糖元,加速血糖的分解,从而降低血糖的浓度(d~e),使血糖维持在正常水平.可见A符合题意.

故选:A

【点评】掌握胰岛素的作用,结合图形,即可解答.

13.科学家为了证明某一观点先后做了如下两个实验:(1)破坏蝌蚪的甲状腺,发现蝌蚪停止发育,不能发育为成蛙;(2)在饲养缸的水中放入甲状腺激素,破坏了甲状腺的蝌蚪又发育为成蛙.这两个实验可以证明( )

A.甲状腺能分泌甲状腺激素

B.甲状腺激素能促进幼小动物个体的发育

C.生长激素能促进蝌蚪的生长

D.A和B

【考点】甲状腺激素的作用及其内分泌腺分泌异常时的症状.

【专题】热点问题;归纳推理;人体的神经系统和内分泌系统专题.

【分析】甲状腺激素是由甲状腺分泌的,它的主要作用是促进新陈代谢、促进生长发育、提高神经系统的兴奋性.

【解答】解:破坏蝌蚪的甲状腺,发现蝌蚪发育停止,不能发育成成蛙,说明蝌蚪发育成成蛙与甲状腺有关;在饲养缸的水中放入甲状腺激素,破坏甲状腺的蝌蚪又发育为成蛙,说明甲状腺激素能促进蝌蚪发育成成蛙,综合分析以上实验结果可以得出结论:甲状腺分泌的甲状腺激素能促进蝌蚪的发育.

故选:D

【点评】正确分析实验结果是做好该题的关键.

14.下列关于神经调节与激素调节的说法,其中不正确的是( )

A.内分泌腺可作为反射弧上的效应器,神经元也可成为某些激素作用的对象

B.神经调节信息的传导途径是反射弧,激素传送的方式主要靠血液循环

C.每个反射弧都有特定的效应器,每种激素却不存在专门的作用部位

D.神经调节在整体上起主导作用,激素调节也会显著地影响神经系统的功能

【考点】反射弧的结构和功能.

【分析】本题考查的是神经调节和激素调节的关系,首先明确什么是神经调节和激素调节.

【解答】解:A、比如对迷走神经的刺激,可以使胰岛分泌胰岛素,这个过程中,胰岛就是效应器;当人体内甲状腺激素过多的时候,就会对腺垂体进行负反馈,这个通路中,就是激素对神经元的作用.故不符合题意.

B、反射是神经调节的基本方式.反射弧是反射的基本结构,是神经调节信息的传导途径.激素是由内分泌腺分泌的,具有特殊作用的化学物质.内分泌腺没有导管,分泌的激素直接进入血液循环,随着血液循环运往全身各处.故不符合题意

C、每个反射弧都有特定的效应器,如在膝条反射的反射弧中,效应器是指传出神经末梢和它所支配的肌肉.每种激素的作用部位都是不同的,如促甲状腺激素作用的部位就是甲状腺.故符合题意.

D、虽然神经调节在整体上起主导作用,但激素调节也会显著地影响神经系统的功能,比如胚胎期缺乏碘引起的呆小症,就是甲状腺分泌不正常导致的神经系统发育不完全.故不符合题意.

故选:C

【点评】神经调节和激素调节的关系是考查的重点,多以选择题的形式出现,难度较大.

15.下列说法不正确的是( )

A.人类生活所需的各种各样的资源都是由生物圈提供的

B.人口的过度增长必定会对人类赖以生存的生物圈造成破坏性的影响

C.人口的适度增长有利于人类自身的发展

D.人口越多,越能征服自然

【考点】人口增长过快的原因及其影响.

【分析】人口增长过快会给资源和环境造成巨大的压力,但是人口的适度增长有利于人类自身的发展;在认识和处理人口过快增长对生物圈的影响时,我们必须辩证地看待问题,人口增长过快对环境恶化有直接或间接的影响;但是在经济发展过程中,不重视保护生态环境、盲目追求经济效益也是环境恶化的重要原因.

【解答】解:人类的衣、食、住、行、娱乐和文化生活所需要的资源都来自于生物圈,因此人口的过渡增长必定会对生物圈产生破坏性的影响,但是人口的适度增长也会有利于人类自身的发展,例如低生育水平会导致人口老龄化问题的加剧,人口老龄化问题将会加重抚养老年人口的负担,这将不利于社会和经济的发展.

故选:D

【点评】此题考查了人口过快增长与环境之间的关系.

16.对生物有极大的危害,有“空中死神”之称的污染是( )

A.酸雨

B.臭氧层破坏

C.大气污染

D.噪声污染

【考点】酸雨对生物的影响及其防治.

【专题】生物与环境的关系专题.

【分析】酸雨对生物有极大危害,被称为“空中死神”.

【解答】解:酸雨是由于人类大量使用煤、石油、天然气等化石燃料,燃烧后产生的硫氧化物或氮氧化物,在大气中经过复杂的化学反应后,形成硫酸或硝酸气溶胶,或为云、雨、雪、雾捕捉吸收,降到地面成为酸雨.酸雨直接危害植物的芽和叶,严重时使成片的植物死亡.还可以腐蚀建筑物及其他物品.酸雨危害水生生物,它使许多河、湖水质酸化,导致许多对酸敏感的水生生物种群灭绝,湖泊失去生态机能,最后变成死湖.酸雨还杀死水中的浮游生物,破坏水生生态系统此外,酸化的水源威胁人们的健康,酸雨对生物有极大的危害,因此被称为“空中死神”.

故选:A.

【点评】酸雨对环境的危害已经是较为严重的环境问题,受到社会越来越多的关注,同时也是中考的重要考题之一.

17.在我国西部大开发的战略中,“保护天然林”和“退耕还林”是两项重要的内容,采取这两项措施的首要目标是( )

A.开展生态旅游

B.发展畜牧业

C.增加木材产量

D.改善生态环境

【考点】人类活动与生态环境的关系.

【专题】生活习惯类开放题;生态学思想;生物与环境的关系专题.

【分析】西部生态环境的突出特点:荒漠化、草原退化、生物的多样性、水土流失.西部地区的环境保护:生态环境十分脆弱,生态环境问题突出,西部地区是全国的生态保护屏障,西部大开发必须以保护生态环境为前提.

【解答】解:由分析可以看出:“保护天然林”和“退耕还林还草”的根本性目的是都是为了保护生态环境中的森林和草原,从而改善生态环境,维护生物圈的稳定,有利于生物多样性的保护,提高生态系统的稳定性,改善西部地区的生态环境,采取这两项措施的首要目标是改善生态环境.

故选:D

【点评】考查了我国西部地区在开发过程中应注意生态环境的改善,常见的基础题.

18.防治大气污染的根本措施是( )

A.人工降雨

B.控制污染物排放

C.植树造林

D.过滤空气

【考点】防治大气污染,治理空气质量.

【分析】本题考查的是改善空气质量的措施,改善空气质量的措施包括根本措施和有效措施.

【解答】解:空气中的污染物能严重的危害人和其它生物的健康,如引起呼吸系统疾病、心血管系统疾病等.减轻空气污染、改善空气质量的根本措施是减少污染物的排放.大面积植树造林是防治空气污染的有效措施.

故选:B

【点评】关于改善空气质量的措施多以选择题的形式出现,要能区分根本措施和有效措施.

19.全球性大气污染问题主要有( )

A.酸雨

B.温室效应

C.臭氧层破坏

D.前三项都是

【考点】温室效应和臭氧层破坏造成的影响及其防治.

【分析】人类活动的加剧,严重破坏了生物圈的环境,比如大气污染,其中最主要的问题就是酸雨、温室效应和臭氧层破坏.据此解答.

【解答】解:全球性大气污染最主要的问题就是酸雨、温室效应和臭氧层破坏.

酸雨:PH<5.6的雨水,是由于燃烧煤、石油、然气时产生过多的二氧化硫和氮氧化物等有害气体,在到大气中与雨水结合,导致酸雨的产生.酸雨的危害:使土壤的养发生变化,从而不能被植物吸收,使河流和湖泊酸化,影响鱼虾繁殖甚至死亡,危害植物的芽和叶,严重时使成片植物死亡,对各种生物和各种建筑物都造成了巨大的伤害.被称为“空中死神”.

温室效应是指由于全球二氧化碳等气体的排放量不断增加,导致地球平均温度不断上升的现象,导致冰川融化、海平面上升等一系列的问题.

臭氧层是指大气层的平流层中臭氧浓度相对较高的部分,其主要作用是吸收短波紫外线.大多数科学家认为,人类过多地使用氯氟烃类化学物质(用CFCs表示)是破坏臭氧层的主要原因.控制和停止使用氟利昂,以及减少含氮废气的排放等,是防止臭氧层破坏的关键.

故选D.

【点评】了解全球大气污染问题,注意多搜集相关的资料,来帮助理解掌握.

20.我国酸雨形成的主要原因是:( )

A.大量燃烧煤气

B.大量燃烧含锰量很高的煤

C.大量燃烧含硫量很高的煤

D.大量燃烧沼气

【考点】酸雨对生物的影响及其防治.

【分析】此题考查的知识点是酸雨的形成.解答时可以从酸雨的概念、形成原因方面来切入.

【解答】解:PH小于5.6的雨水就算酸雨:酸雨是由于人类大量使用含硫量很高的煤、石油、天然气等化石燃料,燃烧后产生的硫氧化物或氮氧化物,在大气中经过复杂的化学反应后,形成硫酸或硝酸气溶胶,或为云、雨、雪、雾捕捉吸收,降到地面成为酸雨.

故选C.

【点评】解答此类题目的关键是理解酸雨的形成原因.

21.下列哪一项不属于拟定保护生态环境的计划的内容( )

A.调查森林面积减少的情况

B.分析水土流失的原因

C.调查大气污染、水污染的状况

D.调查当地计划生育政策落实的情况

【考点】调查的基本方法.

【分析】生态环境是指影响人类生存与发展的水资源、土地资源、生物资源以及气候资源数量与质量的总称,是关系到社会和经济持续发展的复合生态系统.

【解答】解:生态环境问题是指人类为其自身生存和发展,在利用和改造自然的过程中,对自然环境破坏和污染所产生的危害人类生存的各种负反馈效应;拟定保护生态环境的计划,应从水资源、土地资源、生物资源以及气候资源等方面予以考虑,摸清这些方面所处的状态以及破坏情况,从而制定相应的保护措施.计划生育政策的落实情况不属于保护生态环境方面的内容.

故选:D

【点评】此题考查了生态环境的保护.

22.皮肤角质层的细胞排列紧密,细菌不易侵入,人体的这种免疫属于( )

A.特异性免疫

B.人体的第二道防线

C.非特异性免疫

D.人体的第三道防线

【考点】人体特异性免疫和非特异性免疫.

【分析】(1)人体三道防线的组成、功能和免疫的特点如表:

组成

功能

免疫类型

第一道防线

皮肤和黏膜

阻挡杀死病原体,清除异物

非特异性免疫

第二道防线

杀菌物质和吞噬细胞

溶解、吞噬和消灭病菌

非特异性免疫

第三道防线

免疫器官和免疫细胞

产生抗体,消灭病原体

特异性免疫

(2)非特异性免疫是生来就有的,人人都有,能对多种病原体有免疫作用.包括第一、二道防线.

(3)特异性免疫是指第三道防线,产生抗体,消灭抗原,是出生后才有的,只能对特定的病原体有防御作用.是患过这种病或注射过疫苗后获得的.

【解答】解:皮肤角质层的细胞排列紧密,细菌不易侵入,属于第一道防线,因此属于非特异性免疫,不是特异性免疫.

故选:C.

【点评】解答此类题目的关键是理解掌握人体三道防线的组成、功能和免疫的特点.

23.下列各项中,属于特异性免疫的是( )

A.乳酸的杀菌作用

B.麻疹患者痊愈后不会再患麻疹

C.溶菌酶的杀菌作用

D.吞噬细胞的吞噬作用

【考点】人体特异性免疫和非特异性免疫.

【分析】免疫分为两种:一种先天性的免疫,主要受遗传因素的控制,具有相对稳定性,对多种病原体有防御作用,没有特殊的针对性,不会因为物种的不同而出现差异.一种是特异性免疫;

【解答】解:免疫分为两种:其中第一道防线和第二道防线为人体的非特异性免疫,为一种先天性的免疫,主要受遗传因素的控制,具有相对稳定性,对多种病原体有防御作用,没有特殊的针对性,不会因为物种的不同而出现差异.一种是非特异性免疫,是指人生来就有的,对多种病原体有防御作用,另一种是特异性免疫,是出生后逐渐建立起来的,只针对某一特定的病原体或异物起作用,而特异性免疫则有物种的差异性.例如患过天花后不再患天花,原因是人体内产生抵抗天花病毒的抗体.再如婴儿接种卡介苗后,卡介苗属于活疫苗,活疫苗指的是用人工定向变异方法,或从自然界筛选出毒力减弱或基本无毒的活微生物制成活疫苗或减毒活疫苗,接种后在体内有生长繁殖能力,接近于自然感染,可激发机体对病原的持久免疫力.活疫苗用量较小,免疫持续时间较长.

所以ACD为非特异性免疫,而B为特异性免疫.

故选:B

【点评】关键知道非特异性免疫是先天性的,包括人体的第一和第二道防线,而特异性免疫是后天性的,主要指人体的第三道防线.

24.做人工胸外心脏挤压抢救病人时,每做一次人工呼吸,需要做( )

A.二至三次心脏挤压

B.三至四次心脏挤压

C.四至五次心脏挤压

【考点】急救的方法;人工呼吸.

【专题】课本知识同类信息;归纳推理;人体的循环系统专题.

【分析】对休克病人实施人工呼吸时,其呼吸频率与心率要与正常情况下,平静状态时的呼吸频率与心率相同.

【解答】解:人体正常情况下,在平静状态下,每分钟呼吸12~20次,每分钟心脏跳动60~100次;即心率是呼吸频率的4~5倍.因此,做人工胸外心脏挤压抢救病人时,每做一次人工呼吸,需要做四至五次心脏挤压,C项符合题意.

故选:C.

【点评】明确急救方法是解题的关键.

25.人体的免疫器官主要有( )

A.皮肤、黏膜、纤毛等

B.血液、淋巴和溶菌酶

C.胸腺、脾脏和淋巴结

D.糖类、脂肪、蛋白质和核酸等

【考点】人体特异性免疫和非特异性免疫.

【分析】回答此题的关键是要明确人体免疫器官的组成和功能.

【解答】解:人体的免疫分为两种类型,非特异性免疫和特异性免疫.非特异性免疫是人生来就有的,对多种病原体都有防御功能.特异性免疫是后天获得的,只针对某一特定的病原体起作用.人体免疫器官和免疫细胞产生的免疫属于特异性免疫,人体的免疫器官有脾、扁桃体、淋巴结、胸腺等,免疫细胞主要指淋巴细胞.

故选C.

【点评】免疫器官和免疫细胞产生的免疫是后天形成,只针对某一特定的病原体或异物起作用.

二、非选择题(6小题,共45分)

26.

关注健康,善待生命.请根据下列资料回答问题

据调查我国的近视眼发病率高居世界第二位,尤其是近几年来,近视逐渐低龄化,且呈逐年上升趋势,这引起了人们对学生用眼卫生的高度关注.如图是近视眼成像示意图,请据图回答

(1)眼球成像过程中,起主要调节作用的结构是[2]晶状体;无色透明可透过光线的结构是[1]角膜,该结构如果发生了病变,可通过角膜移植的医疗手段使患者重见光明.

(2)物像只有落在[3]视网膜 上,我们才能看到清楚的物体,近视眼可以配戴装有凹透镜的眼镜加以矫正

(3)某人眼球结构完整无损,但是看不见周围的物体,则发生病变的部位可能视觉神经或视觉中枢.

(4)汽车司机看见红灯将车停下,这属于条件反射,该反射的神经中枢位于大脑皮层.如果晚上开车,两位司机相向而行,其中一位司机没将远光灯改为近光灯,会使对面司机发生一时性眼前漆黑,这是由于瞳孔缩小引起的.

【考点】近视、远视形成的原因及矫正方法;眼球的结构和视觉的形成.

【专题】结构示意图;归纳推理;人体的神经系统和内分泌系统专题.

【分析】人眼相当于一个照相机,晶状体和角膜的共同作用相当于一个凸透镜,正常人的眼睛通过改变晶状体的厚度可以使不同远处的物体成像在视网膜上.如图所示,图中结构名称为:1角膜、2晶状体、3视网膜.

【解答】解:(1)人眼2表示的晶状体的曲度可以调节,当看远处物体时,晶状体变薄,折光能力变弱,使像成在视网膜上;当看近处的物体时,晶状体变厚,折光能力变弱,也能使像成在视网膜上.1角膜,无色透明,上面有丰富的感觉神经末梢,能够起折射作用.

(2)物像只有落到3视网膜上,我们才能够看清楚物体,如图,如果晶状体的曲度过大,物象就会落在视网膜的前方,看不清远处的物体,就形成了近视,近视眼可以配带装有凹透镜的眼镜加以矫正.

(3)因为物像刺激了视网膜上的感光细胞,这些感光细胞产生的神经冲动,沿着视神经传到大脑皮层的视觉中枢,才形成视觉.若某人眼球结构完整无损,但是看不见周围的物体,则发生病变的部位可能是视觉神经或视觉中枢发生病变.

(4)汽车司机看见红灯将车停下,这是人对具体的信号(红灯)刺激做出的反应,有大脑皮层的参与,属于条件反射,也叫复杂反射.如果晚上开车,两位司机相向而行,其中一位司机没将远光灯改为近光灯,会使对面司机发生一时性眼前漆黑,这是由于瞳孔缩小引起的.

故答案为:(1)晶状体(3)条件;大脑皮层.

故答案为:(1)2晶状体;1角膜;角膜移植;

(2)3视网膜;凹透;

(3)视觉神经或视觉中枢;

(4)大脑皮层;瞳孔.

【点评】了解人眼的构造及其工作原理是解答此题的关键.

27.

请根据神经系统的结构示意图回答

(1)请用图中字母写出“缩手反射”活动的反射途径:A→B→E→C→D.神经系统结构和功能的基本单位是神经元.

(2)有人只有在看到自己下肢的情况下,才知道下肢的具体活动情况,则此人可能的损伤部位是[G]上行传导束.

(3)由(1)(2)可知,脊髓具有反射和传导功能

(4)人在吃梅、看梅、谈梅时都能分泌唾液,其中不需大脑皮层参与就能完成的反射活动的是吃梅分泌唾液.

【考点】反射弧的结构和功能;脊髓和脑的结构及其功能.

【专题】归纳推理;人体的神经系统和内分泌系统专题.

【分析】神经调节的基本方式是反射,反射活动的结构基础称为反射弧,包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器.图中A是感受器,B是传入神经,C是传出神经,D是效应器,F是灰质,G上行的神经纤维,F下行的神经纤维,H(或I)大脑皮层的躯体运动中枢.

【解答】解:(1)神经调节的基本方式是反射,反射活动的结构基础称为反射弧,包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器.观察图示B传入神经上有神经节或脊髓中央的E灰质内传入神经的前端弧度较小.因此“缩手反射”活动的反射途径:A感受器→B传入神经→E神经中枢→C传出神经→D效应器.神经系统结构和功能的基本单位是神经元.

(2)有人只有在看到自己下肢的情况下,才知道下肢的具体活动情况,表明则此人下肢能活动,反射弧完整,大脑能支配下肢的活动;但是不能感知下肢的位置,可能的损伤部位是图G上行传导的神经纤维,不能把下肢的活动情况通过I脊髓白质的神经纤维上行传导到H大脑皮层的躯体感觉中枢,因此不能感知下肢的具体活动情况.因此,只有在看到自己下肢的情况下,才知道下肢的具体活动情况.

(3)由(1)(2)可知,脊髓既能对外界的刺激做出反应,又能将本反应传到大脑的一定的区域,因此脊髓具有反射功能、传导功能.

(4)人在吃梅分泌唾液是非条件反射,因此是不需要大脑皮层参与就能完成的反射活动,而看梅、谈梅时都能分泌唾液是条件反射,是必须需要大脑皮层参与才能完成的反射活动的.

故答案为:(1)A→B→E→C→D;神经元;

(2)G 上行传导束;

(3)反射;传导;

(4)吃梅分泌唾液;

【点评】解答此类题目的关键是理解熟记反射弧的组成.

28.由于“白色污染”日趋严重,我国政府的“限塑令”.有厂家声称,他们生产的新型材料购物袋符合环保要求,能够代替传统的塑料袋,请分析回答

(1)政府“限塑”是因为:现行塑料袋进入生态系统后不能被分解者分解,会造成环境污染

(2)请你帮助环保部门完成下列实验设计,以鉴别该厂家说法的真实性

实验步骤:

①取同一块肥沃菜地的适量土壤,混合均匀后分成两等份,分别加入大小相等的甲、乙两个水槽中

②取同样大小、同样重量的现行塑料袋和新型材料购物袋各2个分别放入甲、乙两个水槽中,用其中的土壤充分掩埋后,在同一地点进行实验.实验过程中定时喷洒等量的蒸馏水,使土壤保持湿润

③每隔一个星期,分别检查甲、乙两个水槽中实验材料的分解情况,并做好记录

实验结果和结论:

如果一段时间后,掩埋在土壤中的该厂家生产的新型材料购物袋已经分解或部分分解,而现行塑料袋没有分解,则证明该厂家的说法真实可靠;如果持续很长一段时间,二者都没有分解,则证明该厂家的说法不可信.

【考点】科学探究的基本环节.

【专题】科技

生活

环保类简答题;热点问题;归纳推理;生物与环境的关系专题.

【分析】白色污染是人们对难降解的塑料垃圾(多指塑料袋)污染环境现象的一种形象称谓.它是指用聚苯乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等高分子化合物制成的各类生活塑料制品使用后被弃置成为固体废物,由于随意乱丢乱扔,难于降解处理,以致造成城市环境严重污染的现象.

【解答】解:(1)塑料不易降解,是因为土壤中的细菌、真菌等分解者不能在短时间内分解掉塑料,影响环境的美观并污染环境,所含成分有潜在危害,因塑料用做包装材料多为白色,所以叫白色污染,政府“限塑”的真正目的是减少环境污染.

(2)该实验设计为对照实验,遵循等量原则;该厂家的新型购物袋应具有下列特点:①在短时间内降解(分解),②对土壤不造成污染,③能充分利用农田废弃物(如秸杆等),④分解后能促进植物的生长等.

故答案为:

(1)分解者

(2)①分成两等份(或平均分成两份)②新型材料购物袋;③该厂家的说法真实可靠;该厂家的说法不可信

【点评】解答此题的关键是了解现行塑料袋的特点、危害、,并注意与新形塑料袋比较,结合题意,灵活答题.

29.配伍:

【考点】出血的初步护理.

【专题】结合课本知识的信息;类比推理;人体的循环系统专题.

【分析】动脉出血的特点,颜色鲜红,血流较快,常呈喷射状;静脉出血的特点是静脉血色暗红,血流较缓;毛细血管出血,血液缓慢渗出.动脉是把血液从心脏送往全身各处,血液流动方向是心脏→动脉;静脉是把全身各处的血液送回心脏的血管,静脉的血液流动的方向是心脏←静脉.因此,大静脉受伤出血时,正确的急救方法是采用指压法(或止血带)远心端止血,可以用纱布绷带包扎或指压法止血;动脉出血在近心端止血,可以用止血带或绷带压迫;毛细血管出血可以自然止血,也可以用创可贴包扎伤口.

【解答】解:动脉出血的特点,颜色鲜红,血流较快,常呈喷射状,涌出血管,用止血带或绷带压迫止血;静脉出血的特点是静脉血色暗红,血流较缓,流出血管,用纱布绷带止血;毛细血管出血,血液缓慢渗出,不久自行凝固,用创可贴即可.

故答案为:

【点评】解答此类题目的关键是熟记血管出血的特点和止血方法.

30.某家庭中,哥哥患了病毒性肝炎,并且传给了弟弟,请分析

(1)导致弟弟患病的传染源是哥哥,弟弟很快就染上了此病,说明他是易感人群.

(2)该病的传播途径主要是饮水和饮食.

(3)从预防传染病的一般措施看,对哥哥采取隔离措施属于控制传染源;对他们的饮食用具进行消毒属于切断传播途径;禁止其亲人随便去医院探望属于保护易感人群.

【考点】传染病流行的基本环节;传染病的预防措施.

【专题】课本知识同类信息;归纳推理;传染病和免疫专题.

【分析】传染病是有病原体引起的,能在生物之间传播的疾病.传染病一般有传染源、传播途径和易感人群这三个基本环节,具有传染性和流行性.

【解答】解:(1)传染病流行的三个基本环节为传染源、传播途径和易感人群.传染源是指病原体已在体内生长、繁殖并能散播病原体的人和动物;传播途径是指病原体从传染源到易感人群经过的途径;易感人群是指对某种传染病缺乏特异性免疫力的人群,题中哥哥属于传染源,弟弟属于易感人群.

(2)传播途径是指病原体从传染源到易感人群经过的途径,病毒性肝炎的传播途径主要是饮水和食物;

(3)预防传染病的一般措施有控制传染源、切断传播途径、保护易感人群;对哥哥采取隔离措施属于控制传染源,对饮食用具进行消毒等都属于切断传播途径;禁止其亲人随便去医院探望属于保护易感人群;

故答案为:(1)哥哥;易感人群;

(2)饮水;食物;

(3)控制传染源;切断传播途径;保护易感人群.

【点评】此题考查了传染病流行的环节和预防传染病的一般措施:控制传染源、切断传播途径、保护易感人群.

31.请归纳你所知道的各种各样的疾病,属于传染病的在下面打“√”,不属于传染病的在下面打“×”.

感冒

心脏病

咳嗽病

水痘

艾滋病

尿毒症

高血压

糖尿病

√

×

√

√

√

×

×

×

【考点】传染病的特点.

【专题】课本知识同类信息;归纳推理;传染病和免疫专题.

【分析】传染病是由病原体引起的,能在生物之间相互传播的疾病.传染病具有传染性和流行.

【解答】解:感冒是由病原体流感病毒引起的呼吸道传染病;

心脏病是心脏疾病的总称,包括风湿性心脏病、先天性心脏病、冠心病、心肌炎等各种心脏病.不是由病原体引起的,是心脏结构的病理性变化形成的,不具备传染性和流行性,因此不属于传染病;

咳嗽病是由病原体引起的呼吸道传染病;

水痘是由病原体水痘带状疱疹病毒感染引起的急性传染病;

艾滋病是由病原体爱滋病病毒引起的血液传染病;

尿毒症是肾脏结构性病变,导致血液中尿素浓度过高引起的疾病,不具备传染性和流行性,因此不属于传染病;

高血压主要是由于生活方式不良引起的一种疾病,不具备传染性和流行性,因此不属于传染病;

糖尿病是胰岛素分泌不足或肾小管病变引起的疾病,不具备传染性和流行性,因此不属于传染病.

故答案为:

感冒

心脏病

咳嗽病

水痘

艾滋病

尿毒症

高血压

糖尿病

√

╳

√

√

√

╳

╳

╳

【点评】解答此类题目的关键是理解掌握传染病的概念和特点.判断是否是传染病应主要考虑一下几个方面:1:应该是由病原体引起的,2、具有传染性和流行性.3、感染后可产生免疫.

同课章节目录