7.1《风景谈》课件(共38张PPT)统编版高中语文选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 7.1《风景谈》课件(共38张PPT)统编版高中语文选择性必修下册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 15.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-23 17:08:15 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

——《风景谈》赏读

选择性必修下第二单元

中国现当代作家作品研习

品特别风景,探人类精神

观察这些图片上的风景,你觉得它们美吗?为什么?

思考:美是客观的还是主观的?

美具有很强的主观性和社会性。

学习目标

1.通过品读,体会散文的“形”与“神”、“景”和“情”相辅相成的关系。

2.能结合时代背景,体会风景之美的内涵。

3.会分析作者对风景之美的综合表达和巧妙表现。

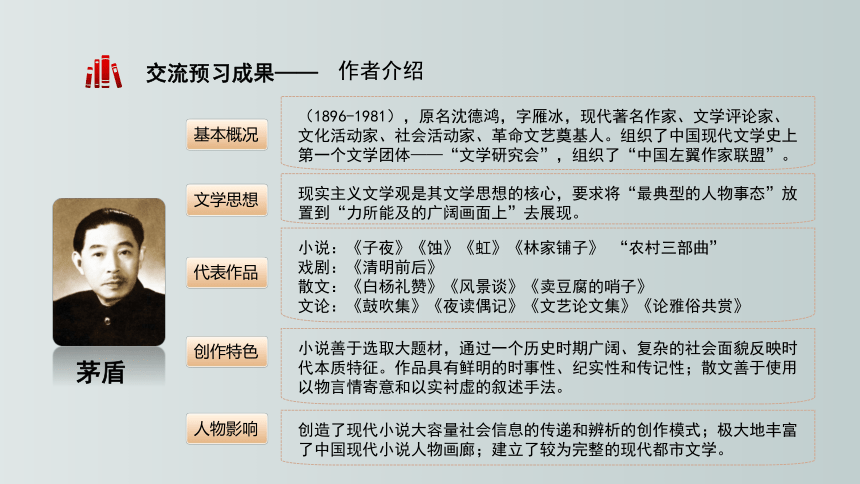

作者介绍

交流预习成果——

(1896-1981),原名沈德鸿,字雁冰,现代著名作家、文学评论家、文化活动家、社会活动家、革命文艺奠基人。组织了中国现代文学史上第一个文学团体——“文学研究会”,组织了“中国左翼作家联盟”。

茅盾

代表作品

创作特色

文学思想

基本概况

人物影响

现实主义文学观是其文学思想的核心,要求将“最典型的人物事态”放置到“力所能及的广阔画面上”去展现。

小说:《子夜》《蚀》《虹》《林家铺子》 “农村三部曲”

戏剧:《清明前后》

散文:《白杨礼赞》《风景谈》《卖豆腐的哨子》

文论:《鼓吹集》《夜读偶记》《文艺论文集》《论雅俗共赏》

小说善于选取大题材,通过一个历史时期广阔、复杂的社会面貌反映时代本质特征。作品具有鲜明的时事性、纪实性和传记性;散文善于使用以物言情寄意和以实衬虚的叙述手法。

创造了现代小说大容量社会信息的传递和辨析的创作模式;极大地丰富了中国现代小说人物画廊;建立了较为完整的现代都市文学。

阅读环节一:梳理内容,辨识风景画

1.阅读全文,看看课文描绘了哪些画面?参考“沙漠驼铃”这个命名形式,为课文描写的其他画面各拟写一个小标题并用简洁的语言概括画面内容。

2.想一想:这些画面是写哪里的风景或生活?

3.这些画面是按怎样的顺序排列的?

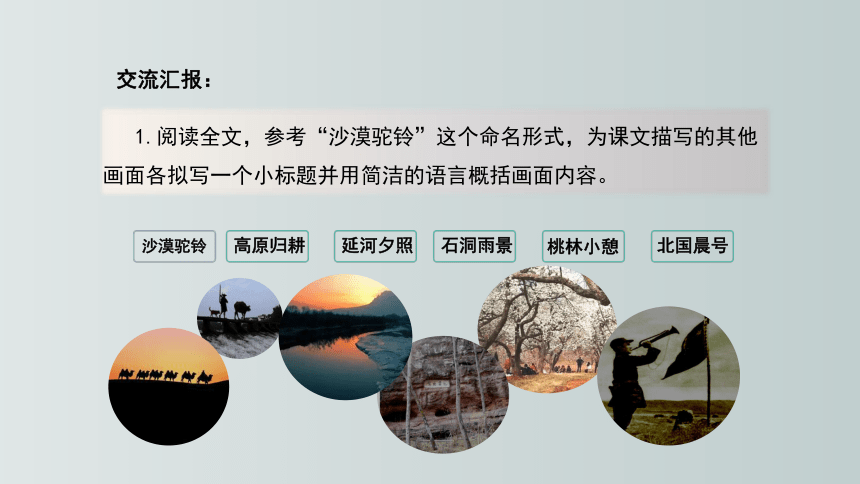

交流汇报:

1.阅读全文,参考“沙漠驼铃”这个命名形式,为课文描写的其他画面各拟写一个小标题并用简洁的语言概括画面内容。

高原归耕

沙漠驼铃

延河夕照

石洞雨景

桃林小憩

北国晨号

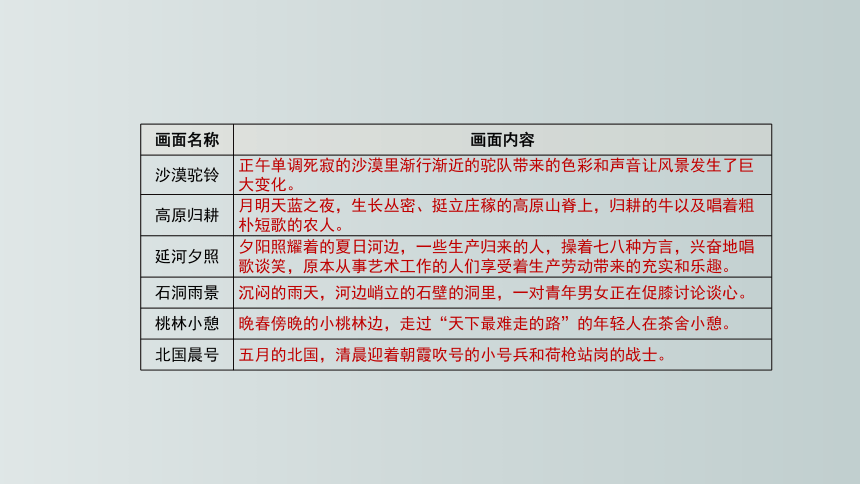

画面名称 画面内容

沙漠驼铃 正午单调死寂的沙漠里渐行渐近的驼队带来的色彩和声音让风景发生了巨大变化。

高原归耕 月明天蓝之夜,生长丛密、挺立庄稼的高原山脊上,归耕的牛以及唱着粗朴短歌的农人。

延河夕照 夕阳照耀着的夏日河边,一些生产归来的人,操着七八种方言,兴奋地唱歌谈笑,原本从事艺术工作的人们享受着生产劳动带来的充实和乐趣。

石洞雨景 沉闷的雨天,河边峭立的石壁的洞里,一对青年男女正在促膝讨论谈心。

桃林小憩 晚春傍晚的小桃林边,走过“天下最难走的路”的年轻人在茶舍小憩。

北国晨号 五月的北国,清晨迎着朝霞吹号的小号兵和荷枪站岗的战士。

2.想一想:这些画面是写哪里的风景或生活?

“黄土高原”

“北国”“河”

欢歌掮犁夜归的人

从“生产”归来、操七八种方言、唱雄壮歌曲的有文化的青年人

在荒山石洞读书的人

走过“天下最难走的路”,聚会在“茶社”里的青年

清晨号兵

延安的景

延安的人

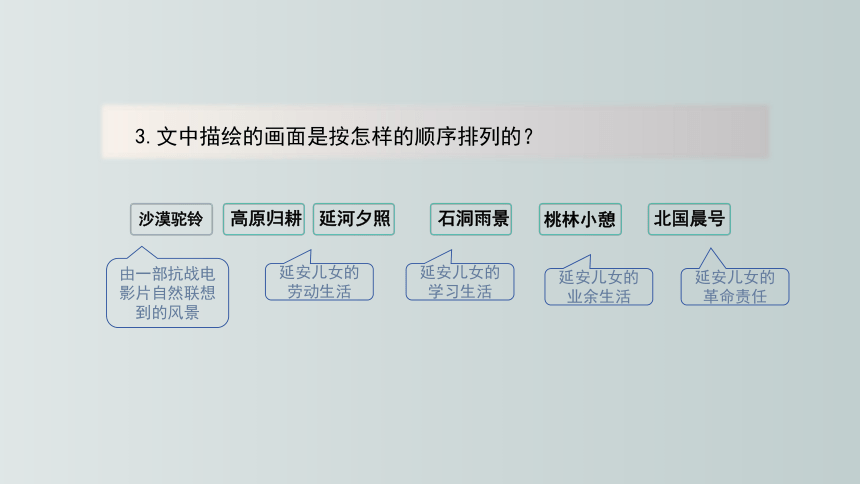

3.文中描绘的画面是按怎样的顺序排列的?

由一部抗战电影片自然联想到的风景

延安儿女的劳动生活

延安儿女的学习生活

延安儿女的业余生活

延安儿女的革命责任

高原归耕

沙漠驼铃

延河夕照

石洞雨景

桃林小憩

北国晨号

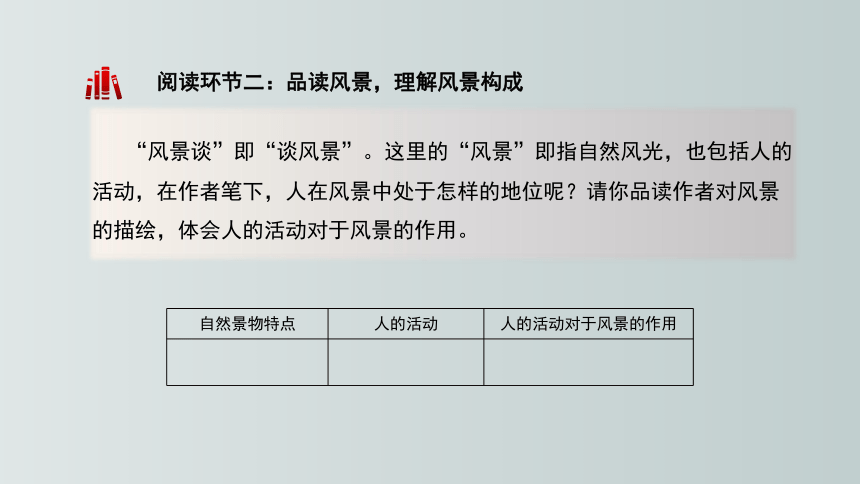

“风景谈”即“谈风景”。这里的“风景”即指自然风光,也包括人的活动,在作者笔下,人在风景中处于怎样的地位呢?请你品读作者对风景的描绘,体会人的活动对于风景的作用。

阅读环节二:品读风景,理解风景构成

自然景物特点 人的活动 人的活动对于风景的作用

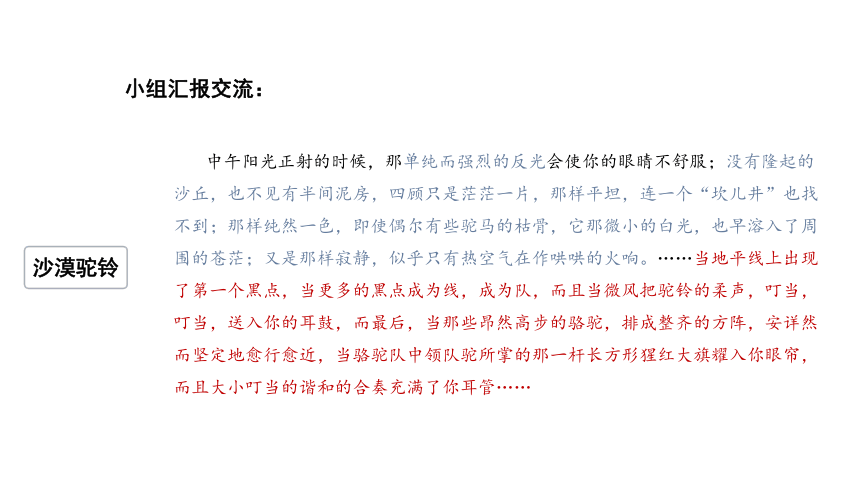

中午阳光正射的时候,那单纯而强烈的反光会使你的眼睛不舒服;没有隆起的沙丘,也不见有半间泥房,四顾只是茫茫一片,那样平坦,连一个“坎儿井”也找不到;那样纯然一色,即使偶尔有些驼马的枯骨,它那微小的白光,也早溶入了周围的苍茫;又是那样寂静,似乎只有热空气在作哄哄的火响。……当地平线上出现了第一个黑点,当更多的黑点成为线,成为队,而且当微风把驼铃的柔声,叮当,叮当,送入你的耳鼓,而最后,当那些昂然高步的骆驼,排成整齐的方阵,安详然而坚定地愈行愈近,当骆驼队中领队驼所掌的那一杆长方形猩红大旗耀入你眼帘,而且大小叮当的谐和的合奏充满了你耳管……

小组汇报交流:

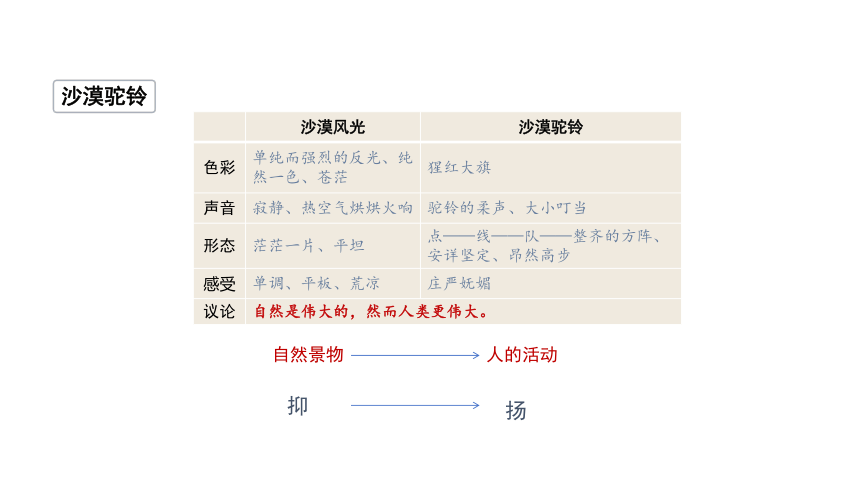

沙漠驼铃

沙漠驼铃

沙漠风光 沙漠驼铃

色彩 单纯而强烈的反光、纯然一色、苍茫 猩红大旗

声音 寂静、热空气烘烘火响 驼铃的柔声、大小叮当

形态 茫茫一片、平坦 点——线——队——整齐的方阵、安详坚定、昂然高步

感受 单调、平板、荒凉 庄严妩媚

议论 自然是伟大的,然而人类更伟大。 自然景物

人的活动

抑

扬

1.沙漠的纯然一色与那一杆大旗的猩红构成什么关系?

2.沙漠是寂静的,又有哄哄的火响,这是否矛盾?

对比,突出驼队出现的亲切可爱。

反衬沙漠的寂静。

反衬驼铃的柔声,让人倍感铃声的和谐动人。

4.本文主要反映解放区军民的战斗生活和崇高的精神境界,这一段写的是猩猩峡外沙漠的景观,并不是延安的风景,作者为什么要把它作为第一幅“风景画”写进来?

(1)它形象地告诉人们,无论多么荒凉贫瘠的地方,只要有人的活动,面貌就大为改观,这就更突出了人主宰自然的伟力。

(2)这样写有一定的掩护作用,便于发表。

3.沙漠的寂静与叮当叮当的驼铃柔声又构成什么关系?

5.为什么要以《塞上风云》的预告片开篇?

影片写的是塞上,并且该影片反映的是抗战时期国内各族人民团结抗日的故事,正是这部爱国影片的主题引起了作者的深入思考,使他浮想联翩,情不自禁地忆起延安见闻,它交代了写作的缘起。

6.简述描写与议论的关系。

“自然是伟大的,然而人类更伟大。”这是作者的观点。这一观点靠景物描写来支持。所以,文章具体写沙漠的单调平板,反衬驼队出现后的庄严妩媚,强烈的反差,证明“人类更伟大”。段末的议论,揭示了“沙漠驼铃”这一景观所蕴含的深刻意义。描写是“画龙”,段末议论则是“点睛”。

那边的山多数是秃顶的,然而层层的梯田,将秃顶装扮成稀稀落落有些黄毛的癞头,特别是那些高秆植物颀长而整齐,等待检阅的队伍似的,在晚风中摇曳,别有一种惹人怜爱的姿态。可是更妙的是三五月明之夜,天是那样的蓝,几乎透明似的,月亮离山顶,似乎不过几尺,远看山顶的谷子丛密挺立,宛如人头上的怒发,这时候忽然从山脊上长出两支牛角来,随即牛的全身也出现,掮着犁的人形也出现,并不多,只有三两个,也许还跟着个小孩,他们姗姗而下,在蓝的天、黑的山、银色的月光的背景上,成就了一幅剪影,如果给田园诗人见了,必将赞叹为绝妙的题材。可是没有完。这几位晚归的种地人,还把他们那粗朴的短歌,用愉快的旋律,从山顶上飘下来,直到他们没入了山坳,依旧只有蓝天明月黑魆魆的山,歌声可是缭绕不散。

高原归耕

蓝天、明月、黑魆魆的山+耕田归来的农民的歌唱

绝妙的题材

高原归耕

种田人的出现,描写得富有诗意。一个“长”字,一个“掮”字,还有“姗姗而去”,歌声“飘”下来,这些词语用得准确传神,形象地把种田人的精神风貌表现出来。富有诗情画意的景和人互相映衬,融为一体了。

1.这一画面描写种田人晚归的情景,为什么要从山上“层层的梯田”、“颀长而整齐”的“高秆植物”写起,要以“粗朴的短歌”“愉快的旋律”“歌声可是缭绕不散”结尾?

2.找出有关种田人的描写,分析其作用。

①写山上的梯田,写山上的植物,是要写黄土高原的特色;②突出人的力量,穷山秃岭上开出了梯田,黄土高原上种上了庄稼,正好显示了人改造自然的力量。这些描写目的是为了突出人的活动。结尾的歌声描写则着力去刻画“种田人”。“种田人心情愉快,表明他是以劳动创造为乐事的人,显示了延安人民的精神面貌。

夕阳在山,干坼的黄土正吐出它在一天内所吸收的热,河水汤汤急流,似乎能把浅浅河床中的鹅卵石都冲走了似的。这时候,沿河的山坳里有一队人,从“生产”归来,兴奋的谈话中,至少有七八种不同的方音。忽然间,他们又用同一的音调,唱起雄壮的歌曲来了,他们的爽朗的笑声,落到水上,使得河水也似在笑。看他们的手,这是惯拿调色板的,那是昨天还拉着提琴的弓子伴奏着《生产曲》的,这是经常不离木刻刀的,那又是洋洋洒洒下笔如有神的,但现在,一律都被锄锹的木柄磨起了老茧了。他们在山坡下,被另一群所迎住。这里正燃起熊熊的野火,多少曾调朱弄粉的手儿,已经将金黄的小米饭、翠绿的油菜,准备齐全。这时候,太阳已经下山,却将它的余辉幻成了满天的彩霞,河水喧哗得更响了,跌在石上的便喷出了雪白的泡沫,人们把沾着黄土的脚伸在水里,任它冲刷,或者掬起水来,洗一把脸。

延河夕照

延河余晖+学员生产归来的谈笑 美妙的图画

从描写中可以看出这些生产归来的人们是什么身份?他们表现出了怎样的精神面貌?

“看他们的手,这是惯拿调色板的,那是昨天还拉着提琴的弓子伴奏着《生产曲》的,这是经常不离木刻刀的,那又是洋洋洒洒下笔如有神的”,说明他们是一群文艺工作者。他们操着“七八种不同的方音”,“又用同一的音调,唱起雄壮的歌曲”,说明他们有着同一目标,从四面八方来到延安,他们吃的是小米饭和青菜,参加劳动后,手“一律被锄锹的木柄磨起了老茧”,但他们在艰苦的环境中,在生产劳动中认识了生活和人生的意义,所以“兴奋地谈话”,发出“爽朗的笑声”,愉快地在河边戏水。在他们身上看不到一点困乏、一点厌倦,他们充满着旺盛的生命力。

在一个下雨天,你经过一边是黄褐色的浊水,一边是怪石峭壁的崖岸,马蹄很小心地探入泥浆里,有时还不免打了一下跌撞,四面是静寂灰黄,没有一般所谓的生动鲜艳,然而,你忽然抬头看见高高的山壁上有几个天然的石洞,三层楼的亭子间似的,一对人儿促膝而坐,只凭剪发式样的不同,你方能辨认出一个是女的,他们被雨赶到了那里,大概聊天也聊够了,现在是摊开着一本札记簿,头凑在一处,一同在看……

石洞雨景

沉闷的雨天、寂寞的荒山、山壁石洞+促膝读书的两个人

顿时生色

1.在这幅画中,作者认为公园里的一对和山洞里的一对“颇有点味儿不同”,这里的“味儿”指什么?怎样不同?

2.作者把石洞读书的一对人儿称为“内生活极其充满的人”,我们从哪些地方可以看出他们是内生活极其充满的人呢?

3.作者说:“如果不是内活极其充满的人作为这里的主宰,那又有什么值得怀念?”从这一画面理解,“值得怀念”的是什么?

“味儿”指生活情趣和精神境界,前者平常,后者生命力旺盛,明白生活意义,具有高贵精神。

他们“清楚地明白生活的意义”、“在任何情况下,他们不倦怠,也不会百无聊赖,更不至于从胡闹中求刺激”,从这些地方可以知道他们是内生活极其充满的人。

值得怀念的是在沉闷的雨天、荒山石洞里那一对青年男女促膝读书的情景,作者认为这是“奇迹”,因为体现了延安青年的高尚情操。

桃林小憩

那二三十棵桃树,半盘磨石,几尺断碣,还有荞麦和大麻玉米几棵桃树……

那边就有三四个,大概其中有一位刚接到家里寄给她的一点钱,今天来请请同伴。那边又有几位,也围着一个石桌子,但只把随身带来的书籍代替了枣子和茶了。更有两位虎头虎脑的青年,他们走过“天下最难走的路”,现在却静静地坐着,温雅得和闺女一般。男女混合的一群,有坐的,也有蹲的,争论着一个哲学上的问题,时时哗然大笑,就在他们近边,长石条上躺着一位,一本书掩住了脸……

田边小桃林茶社+青年休憩、谈笑

可爱、值得留恋

桃林小憩

1.这一段描写,有些词语应该引起我们注意。如“半盘旧石磨”、“几尺断碑”、“一截旧阶石”、“怪样的家具”,一连几个数量词和形容词的使用,作者想说明什么?

说明桃林并不是优美舒适的地方。

2.为了进一步说明桃林并不是优美的舒适的地方,文章还有几处文字反复表达同一意思,你能找出这些语句并作简要分析吗?

“但如果把那些二三十棵桃树,半盘磨石,……这个值得什么?” “在有闲的只想找一点什么来消磨时间的人们看来,……至多来一次,第二次保管厌倦。”这几处文字,意在表明这桃林之极其普通,从而更好地突出“人类的高贵精神的辐射,填补了自然界的贫乏”这一意旨。这里实际用了“欲扬故抑”的手法。

桃林小憩

3.怎样理解“天下最难走的路”?

①文中的年轻人虽然年纪不大,但对他们这一代革命青年人来说,经历了诸多的生活磨难,走过了曲折的人生道路。所以说他们走了“天下最难走的路”。

②当时国民党反动派为阻止、迫害全国各地奔赴革命圣地延安的爱国青年和文艺工作者设置了种种关卡。因此爱国青年等人要冒着生命危险,克服自然和人为的许多困难。

4.什么是“第二自然”?

“第二自然”是加上了人类活动的自然,或者是被改造的自然,是人类在自然的基础上经过创造性活动创造的物质文明和精神文明。

……五月的北国。清晨,窗纸微微透白,万籁俱静,嘹亮的喇叭声,破空而来。……我从当前的喇叭声中也听出了严肃、坚决、勇敢和高度的警觉来,于是我披衣出去,打算看一看。空气非常清冽,朝霞笼住了左面的山,我看见山峰上的小号兵了。霞光射住他,只觉得他的额角异常发亮,然而,使我惊叹叫出声来的,是离他不远有一位荷枪的战士,面向着东方,严肃地站在那里,犹如雕像一般。晨风吹着喇叭的红绸子,只这是动的,战士枪尖的刺刀闪着寒光,在粉红的霞色中,只这是刚性的……

北国晨号

清晨的霞光+号兵和荷枪的战士

真正的风景

北国晨号

1.作者是怎样描写两个士兵的?

(1)侧面入手。在写眼前的小号兵之前,先写“破空而来”的号声。作者深受感染,于是想起“贴照簿”上的小号兵,写贴照簿上的小号兵,衬托眼前的小号兵,使后者显得更加鲜明、更加感人。

(2)对荷枪战士的描写:用“雕像一样”这样的比喻去写他巍然屹立。接着写飘动的红绸子,闪着寒光的刺刀,写作者的感受:“动”感和“刚性”。

(3)作者通过声音、色彩、感受,用比喻和衬托,完成了对两个战士的描写。看着屹立在祖国大地上的战士,感受到他们身上的“严肃、坚决、勇敢和高度警觉”的高贵精神,作者仿佛看到了民族的精神化身而为他们两个。

北国晨号

2.“民族的精神”在课文中指的是怎样的精神?课文是怎样加以表现的?

明确:这里所说的“民族精神”,在当时是指对内反对黑暗势力的统治,对外反对外来民族的侵略和压迫的精神。课文中着意写的是一个号兵和一个荷枪的战士在朝霞中的雄姿,他们的神态是那样的严肃、坚决、勇敢,具有高度的警觉,给人以希望、信心和力量。课文正是通过这两个战士形象的塑造,典型而又形象地表现了我们民族的精神。

本文展示了多种风景的片断。时而是猩猩峡外的沙漠风光,时而是黄土高原上的朴实画面,时而是雨天的荒山,时而是烈日照射下的桃林……结合下表梳理相关内容,说说这些画面是否是孤立的,散乱的,为什么?再结合写作背景说说作者谈风景的意图。

阅读环节三:体悟情感线索,理解写作主旨

画面名称 作者的议论和感悟

沙漠驼铃

高原归耕

延河夕照

石洞雨景

桃林小憩

北国晨号

画面名称 作者的议论和感悟

沙漠驼铃

自然是伟大的,然而人类更伟大。

高原归耕

自然是伟大的,人类是伟大的,然而充满了崇高精神的人类活动,乃是伟大中之尤其伟大者!

延河夕照 石洞雨景 人依然是“风景”的构成者;如果不是内生活极其充满的人作为这里的主宰,那又有什么值得怀念?

桃林小憩 人类的高贵精神的辐射,填补了自然界的贫乏,增添了景色,形式的和内容的。人创造了第二自然!

北国晨号 看见了民族精神化身为他们两个。这“风景”是伟大之中最伟大者!

交流汇报:

本文是作者1940年访问延安后在重庆写的。

1939年3月,茅盾赴新疆在新疆大学任教,1940年5月离开新疆返回内地,归途中在西安喜遇朱德同志,应邀到延安讲学并参观访问,为期五个月。在延安,他呼吸了清新的革命气息,目睹了解放区蓬勃发展的景象,激发了对解放区的热爱感情。同年年底到重庆,当时国民党反动派正发动第二次反共高潮,茅盾写了与《白杨礼赞》并称为姐妹篇的《风景谈》。

六幅画面并不孤立散乱。它们紧扣住一个中心,即对延安和延安军民的怀念和赞美,因而是一个有机的整体,这主要表现在两个方面:

(1)六幅画面,除头一幅展现了新疆的沙漠风光之外,其余五幅都写了延安风光,并非天南海北,漫无边际。

(2)六幅画面都不着眼于表现延安的自然风光,而是全力讴歌主宰自然的人,这便成了贯穿作品始终的主旋律。

本文中的议论,是点明题旨之笔,又是联结全文的纽带,把六幅画面串联成一个跌宕多姿的整体。

自然伟大、人类更伟大

人创造了第二自然

伟大中之尤其伟大者

伟大中之最伟大者

赞美了延安军民火热的战斗生活和崇高的精神境界。

拓展活动

1.著名戏剧家张光年评价茅盾作品,是“文学家与革命家的完美结合”,是并不多见的“把两种素质集于一身的人”。通过《白杨礼赞》和《风景谈》两篇文章,体味作者的革命性和文学性,跟同学交流。

通过谈风景赞扬延安儿女所表现的向上、坚毅的民族精神。

把政治寓于风景之中

风景谈

借景抒情、托物言志

白杨礼赞

通过白杨树赞扬抗日军民的团结向上、不屈不挠的民族精神。

拓展活动

2.你拍过风景照吗?你认为风景照中应该不应该有人的活动?请你结合平时对风景的观察印象,描述一个因为人的活动而使风景增色的画面或场景。

人的精神境界的美赋予自然风光的美以生机,这就是“第二自然”,这才是“真的风景”。

赞美延安军民火热的战斗生活和崇高的精神境界。

自然景物

崇高的人类活动

+

真的风景

=

活动评价量表 评价项 基础掌握 (20分) 阅读 拓展表达

(20分)

画面概述(20分) 画面分析 (20分) 主旨提炼(20分) 得分

总分 1.反复朗读课文,体味情感。

2.学习本文以精辟的议论为主线,连缀若干片断使成整体的写法,写一篇作文《美,就在我们的身边》。

再

见

——《风景谈》赏读

选择性必修下第二单元

中国现当代作家作品研习

品特别风景,探人类精神

观察这些图片上的风景,你觉得它们美吗?为什么?

思考:美是客观的还是主观的?

美具有很强的主观性和社会性。

学习目标

1.通过品读,体会散文的“形”与“神”、“景”和“情”相辅相成的关系。

2.能结合时代背景,体会风景之美的内涵。

3.会分析作者对风景之美的综合表达和巧妙表现。

作者介绍

交流预习成果——

(1896-1981),原名沈德鸿,字雁冰,现代著名作家、文学评论家、文化活动家、社会活动家、革命文艺奠基人。组织了中国现代文学史上第一个文学团体——“文学研究会”,组织了“中国左翼作家联盟”。

茅盾

代表作品

创作特色

文学思想

基本概况

人物影响

现实主义文学观是其文学思想的核心,要求将“最典型的人物事态”放置到“力所能及的广阔画面上”去展现。

小说:《子夜》《蚀》《虹》《林家铺子》 “农村三部曲”

戏剧:《清明前后》

散文:《白杨礼赞》《风景谈》《卖豆腐的哨子》

文论:《鼓吹集》《夜读偶记》《文艺论文集》《论雅俗共赏》

小说善于选取大题材,通过一个历史时期广阔、复杂的社会面貌反映时代本质特征。作品具有鲜明的时事性、纪实性和传记性;散文善于使用以物言情寄意和以实衬虚的叙述手法。

创造了现代小说大容量社会信息的传递和辨析的创作模式;极大地丰富了中国现代小说人物画廊;建立了较为完整的现代都市文学。

阅读环节一:梳理内容,辨识风景画

1.阅读全文,看看课文描绘了哪些画面?参考“沙漠驼铃”这个命名形式,为课文描写的其他画面各拟写一个小标题并用简洁的语言概括画面内容。

2.想一想:这些画面是写哪里的风景或生活?

3.这些画面是按怎样的顺序排列的?

交流汇报:

1.阅读全文,参考“沙漠驼铃”这个命名形式,为课文描写的其他画面各拟写一个小标题并用简洁的语言概括画面内容。

高原归耕

沙漠驼铃

延河夕照

石洞雨景

桃林小憩

北国晨号

画面名称 画面内容

沙漠驼铃 正午单调死寂的沙漠里渐行渐近的驼队带来的色彩和声音让风景发生了巨大变化。

高原归耕 月明天蓝之夜,生长丛密、挺立庄稼的高原山脊上,归耕的牛以及唱着粗朴短歌的农人。

延河夕照 夕阳照耀着的夏日河边,一些生产归来的人,操着七八种方言,兴奋地唱歌谈笑,原本从事艺术工作的人们享受着生产劳动带来的充实和乐趣。

石洞雨景 沉闷的雨天,河边峭立的石壁的洞里,一对青年男女正在促膝讨论谈心。

桃林小憩 晚春傍晚的小桃林边,走过“天下最难走的路”的年轻人在茶舍小憩。

北国晨号 五月的北国,清晨迎着朝霞吹号的小号兵和荷枪站岗的战士。

2.想一想:这些画面是写哪里的风景或生活?

“黄土高原”

“北国”“河”

欢歌掮犁夜归的人

从“生产”归来、操七八种方言、唱雄壮歌曲的有文化的青年人

在荒山石洞读书的人

走过“天下最难走的路”,聚会在“茶社”里的青年

清晨号兵

延安的景

延安的人

3.文中描绘的画面是按怎样的顺序排列的?

由一部抗战电影片自然联想到的风景

延安儿女的劳动生活

延安儿女的学习生活

延安儿女的业余生活

延安儿女的革命责任

高原归耕

沙漠驼铃

延河夕照

石洞雨景

桃林小憩

北国晨号

“风景谈”即“谈风景”。这里的“风景”即指自然风光,也包括人的活动,在作者笔下,人在风景中处于怎样的地位呢?请你品读作者对风景的描绘,体会人的活动对于风景的作用。

阅读环节二:品读风景,理解风景构成

自然景物特点 人的活动 人的活动对于风景的作用

中午阳光正射的时候,那单纯而强烈的反光会使你的眼睛不舒服;没有隆起的沙丘,也不见有半间泥房,四顾只是茫茫一片,那样平坦,连一个“坎儿井”也找不到;那样纯然一色,即使偶尔有些驼马的枯骨,它那微小的白光,也早溶入了周围的苍茫;又是那样寂静,似乎只有热空气在作哄哄的火响。……当地平线上出现了第一个黑点,当更多的黑点成为线,成为队,而且当微风把驼铃的柔声,叮当,叮当,送入你的耳鼓,而最后,当那些昂然高步的骆驼,排成整齐的方阵,安详然而坚定地愈行愈近,当骆驼队中领队驼所掌的那一杆长方形猩红大旗耀入你眼帘,而且大小叮当的谐和的合奏充满了你耳管……

小组汇报交流:

沙漠驼铃

沙漠驼铃

沙漠风光 沙漠驼铃

色彩 单纯而强烈的反光、纯然一色、苍茫 猩红大旗

声音 寂静、热空气烘烘火响 驼铃的柔声、大小叮当

形态 茫茫一片、平坦 点——线——队——整齐的方阵、安详坚定、昂然高步

感受 单调、平板、荒凉 庄严妩媚

议论 自然是伟大的,然而人类更伟大。 自然景物

人的活动

抑

扬

1.沙漠的纯然一色与那一杆大旗的猩红构成什么关系?

2.沙漠是寂静的,又有哄哄的火响,这是否矛盾?

对比,突出驼队出现的亲切可爱。

反衬沙漠的寂静。

反衬驼铃的柔声,让人倍感铃声的和谐动人。

4.本文主要反映解放区军民的战斗生活和崇高的精神境界,这一段写的是猩猩峡外沙漠的景观,并不是延安的风景,作者为什么要把它作为第一幅“风景画”写进来?

(1)它形象地告诉人们,无论多么荒凉贫瘠的地方,只要有人的活动,面貌就大为改观,这就更突出了人主宰自然的伟力。

(2)这样写有一定的掩护作用,便于发表。

3.沙漠的寂静与叮当叮当的驼铃柔声又构成什么关系?

5.为什么要以《塞上风云》的预告片开篇?

影片写的是塞上,并且该影片反映的是抗战时期国内各族人民团结抗日的故事,正是这部爱国影片的主题引起了作者的深入思考,使他浮想联翩,情不自禁地忆起延安见闻,它交代了写作的缘起。

6.简述描写与议论的关系。

“自然是伟大的,然而人类更伟大。”这是作者的观点。这一观点靠景物描写来支持。所以,文章具体写沙漠的单调平板,反衬驼队出现后的庄严妩媚,强烈的反差,证明“人类更伟大”。段末的议论,揭示了“沙漠驼铃”这一景观所蕴含的深刻意义。描写是“画龙”,段末议论则是“点睛”。

那边的山多数是秃顶的,然而层层的梯田,将秃顶装扮成稀稀落落有些黄毛的癞头,特别是那些高秆植物颀长而整齐,等待检阅的队伍似的,在晚风中摇曳,别有一种惹人怜爱的姿态。可是更妙的是三五月明之夜,天是那样的蓝,几乎透明似的,月亮离山顶,似乎不过几尺,远看山顶的谷子丛密挺立,宛如人头上的怒发,这时候忽然从山脊上长出两支牛角来,随即牛的全身也出现,掮着犁的人形也出现,并不多,只有三两个,也许还跟着个小孩,他们姗姗而下,在蓝的天、黑的山、银色的月光的背景上,成就了一幅剪影,如果给田园诗人见了,必将赞叹为绝妙的题材。可是没有完。这几位晚归的种地人,还把他们那粗朴的短歌,用愉快的旋律,从山顶上飘下来,直到他们没入了山坳,依旧只有蓝天明月黑魆魆的山,歌声可是缭绕不散。

高原归耕

蓝天、明月、黑魆魆的山+耕田归来的农民的歌唱

绝妙的题材

高原归耕

种田人的出现,描写得富有诗意。一个“长”字,一个“掮”字,还有“姗姗而去”,歌声“飘”下来,这些词语用得准确传神,形象地把种田人的精神风貌表现出来。富有诗情画意的景和人互相映衬,融为一体了。

1.这一画面描写种田人晚归的情景,为什么要从山上“层层的梯田”、“颀长而整齐”的“高秆植物”写起,要以“粗朴的短歌”“愉快的旋律”“歌声可是缭绕不散”结尾?

2.找出有关种田人的描写,分析其作用。

①写山上的梯田,写山上的植物,是要写黄土高原的特色;②突出人的力量,穷山秃岭上开出了梯田,黄土高原上种上了庄稼,正好显示了人改造自然的力量。这些描写目的是为了突出人的活动。结尾的歌声描写则着力去刻画“种田人”。“种田人心情愉快,表明他是以劳动创造为乐事的人,显示了延安人民的精神面貌。

夕阳在山,干坼的黄土正吐出它在一天内所吸收的热,河水汤汤急流,似乎能把浅浅河床中的鹅卵石都冲走了似的。这时候,沿河的山坳里有一队人,从“生产”归来,兴奋的谈话中,至少有七八种不同的方音。忽然间,他们又用同一的音调,唱起雄壮的歌曲来了,他们的爽朗的笑声,落到水上,使得河水也似在笑。看他们的手,这是惯拿调色板的,那是昨天还拉着提琴的弓子伴奏着《生产曲》的,这是经常不离木刻刀的,那又是洋洋洒洒下笔如有神的,但现在,一律都被锄锹的木柄磨起了老茧了。他们在山坡下,被另一群所迎住。这里正燃起熊熊的野火,多少曾调朱弄粉的手儿,已经将金黄的小米饭、翠绿的油菜,准备齐全。这时候,太阳已经下山,却将它的余辉幻成了满天的彩霞,河水喧哗得更响了,跌在石上的便喷出了雪白的泡沫,人们把沾着黄土的脚伸在水里,任它冲刷,或者掬起水来,洗一把脸。

延河夕照

延河余晖+学员生产归来的谈笑 美妙的图画

从描写中可以看出这些生产归来的人们是什么身份?他们表现出了怎样的精神面貌?

“看他们的手,这是惯拿调色板的,那是昨天还拉着提琴的弓子伴奏着《生产曲》的,这是经常不离木刻刀的,那又是洋洋洒洒下笔如有神的”,说明他们是一群文艺工作者。他们操着“七八种不同的方音”,“又用同一的音调,唱起雄壮的歌曲”,说明他们有着同一目标,从四面八方来到延安,他们吃的是小米饭和青菜,参加劳动后,手“一律被锄锹的木柄磨起了老茧”,但他们在艰苦的环境中,在生产劳动中认识了生活和人生的意义,所以“兴奋地谈话”,发出“爽朗的笑声”,愉快地在河边戏水。在他们身上看不到一点困乏、一点厌倦,他们充满着旺盛的生命力。

在一个下雨天,你经过一边是黄褐色的浊水,一边是怪石峭壁的崖岸,马蹄很小心地探入泥浆里,有时还不免打了一下跌撞,四面是静寂灰黄,没有一般所谓的生动鲜艳,然而,你忽然抬头看见高高的山壁上有几个天然的石洞,三层楼的亭子间似的,一对人儿促膝而坐,只凭剪发式样的不同,你方能辨认出一个是女的,他们被雨赶到了那里,大概聊天也聊够了,现在是摊开着一本札记簿,头凑在一处,一同在看……

石洞雨景

沉闷的雨天、寂寞的荒山、山壁石洞+促膝读书的两个人

顿时生色

1.在这幅画中,作者认为公园里的一对和山洞里的一对“颇有点味儿不同”,这里的“味儿”指什么?怎样不同?

2.作者把石洞读书的一对人儿称为“内生活极其充满的人”,我们从哪些地方可以看出他们是内生活极其充满的人呢?

3.作者说:“如果不是内活极其充满的人作为这里的主宰,那又有什么值得怀念?”从这一画面理解,“值得怀念”的是什么?

“味儿”指生活情趣和精神境界,前者平常,后者生命力旺盛,明白生活意义,具有高贵精神。

他们“清楚地明白生活的意义”、“在任何情况下,他们不倦怠,也不会百无聊赖,更不至于从胡闹中求刺激”,从这些地方可以知道他们是内生活极其充满的人。

值得怀念的是在沉闷的雨天、荒山石洞里那一对青年男女促膝读书的情景,作者认为这是“奇迹”,因为体现了延安青年的高尚情操。

桃林小憩

那二三十棵桃树,半盘磨石,几尺断碣,还有荞麦和大麻玉米几棵桃树……

那边就有三四个,大概其中有一位刚接到家里寄给她的一点钱,今天来请请同伴。那边又有几位,也围着一个石桌子,但只把随身带来的书籍代替了枣子和茶了。更有两位虎头虎脑的青年,他们走过“天下最难走的路”,现在却静静地坐着,温雅得和闺女一般。男女混合的一群,有坐的,也有蹲的,争论着一个哲学上的问题,时时哗然大笑,就在他们近边,长石条上躺着一位,一本书掩住了脸……

田边小桃林茶社+青年休憩、谈笑

可爱、值得留恋

桃林小憩

1.这一段描写,有些词语应该引起我们注意。如“半盘旧石磨”、“几尺断碑”、“一截旧阶石”、“怪样的家具”,一连几个数量词和形容词的使用,作者想说明什么?

说明桃林并不是优美舒适的地方。

2.为了进一步说明桃林并不是优美的舒适的地方,文章还有几处文字反复表达同一意思,你能找出这些语句并作简要分析吗?

“但如果把那些二三十棵桃树,半盘磨石,……这个值得什么?” “在有闲的只想找一点什么来消磨时间的人们看来,……至多来一次,第二次保管厌倦。”这几处文字,意在表明这桃林之极其普通,从而更好地突出“人类的高贵精神的辐射,填补了自然界的贫乏”这一意旨。这里实际用了“欲扬故抑”的手法。

桃林小憩

3.怎样理解“天下最难走的路”?

①文中的年轻人虽然年纪不大,但对他们这一代革命青年人来说,经历了诸多的生活磨难,走过了曲折的人生道路。所以说他们走了“天下最难走的路”。

②当时国民党反动派为阻止、迫害全国各地奔赴革命圣地延安的爱国青年和文艺工作者设置了种种关卡。因此爱国青年等人要冒着生命危险,克服自然和人为的许多困难。

4.什么是“第二自然”?

“第二自然”是加上了人类活动的自然,或者是被改造的自然,是人类在自然的基础上经过创造性活动创造的物质文明和精神文明。

……五月的北国。清晨,窗纸微微透白,万籁俱静,嘹亮的喇叭声,破空而来。……我从当前的喇叭声中也听出了严肃、坚决、勇敢和高度的警觉来,于是我披衣出去,打算看一看。空气非常清冽,朝霞笼住了左面的山,我看见山峰上的小号兵了。霞光射住他,只觉得他的额角异常发亮,然而,使我惊叹叫出声来的,是离他不远有一位荷枪的战士,面向着东方,严肃地站在那里,犹如雕像一般。晨风吹着喇叭的红绸子,只这是动的,战士枪尖的刺刀闪着寒光,在粉红的霞色中,只这是刚性的……

北国晨号

清晨的霞光+号兵和荷枪的战士

真正的风景

北国晨号

1.作者是怎样描写两个士兵的?

(1)侧面入手。在写眼前的小号兵之前,先写“破空而来”的号声。作者深受感染,于是想起“贴照簿”上的小号兵,写贴照簿上的小号兵,衬托眼前的小号兵,使后者显得更加鲜明、更加感人。

(2)对荷枪战士的描写:用“雕像一样”这样的比喻去写他巍然屹立。接着写飘动的红绸子,闪着寒光的刺刀,写作者的感受:“动”感和“刚性”。

(3)作者通过声音、色彩、感受,用比喻和衬托,完成了对两个战士的描写。看着屹立在祖国大地上的战士,感受到他们身上的“严肃、坚决、勇敢和高度警觉”的高贵精神,作者仿佛看到了民族的精神化身而为他们两个。

北国晨号

2.“民族的精神”在课文中指的是怎样的精神?课文是怎样加以表现的?

明确:这里所说的“民族精神”,在当时是指对内反对黑暗势力的统治,对外反对外来民族的侵略和压迫的精神。课文中着意写的是一个号兵和一个荷枪的战士在朝霞中的雄姿,他们的神态是那样的严肃、坚决、勇敢,具有高度的警觉,给人以希望、信心和力量。课文正是通过这两个战士形象的塑造,典型而又形象地表现了我们民族的精神。

本文展示了多种风景的片断。时而是猩猩峡外的沙漠风光,时而是黄土高原上的朴实画面,时而是雨天的荒山,时而是烈日照射下的桃林……结合下表梳理相关内容,说说这些画面是否是孤立的,散乱的,为什么?再结合写作背景说说作者谈风景的意图。

阅读环节三:体悟情感线索,理解写作主旨

画面名称 作者的议论和感悟

沙漠驼铃

高原归耕

延河夕照

石洞雨景

桃林小憩

北国晨号

画面名称 作者的议论和感悟

沙漠驼铃

自然是伟大的,然而人类更伟大。

高原归耕

自然是伟大的,人类是伟大的,然而充满了崇高精神的人类活动,乃是伟大中之尤其伟大者!

延河夕照 石洞雨景 人依然是“风景”的构成者;如果不是内生活极其充满的人作为这里的主宰,那又有什么值得怀念?

桃林小憩 人类的高贵精神的辐射,填补了自然界的贫乏,增添了景色,形式的和内容的。人创造了第二自然!

北国晨号 看见了民族精神化身为他们两个。这“风景”是伟大之中最伟大者!

交流汇报:

本文是作者1940年访问延安后在重庆写的。

1939年3月,茅盾赴新疆在新疆大学任教,1940年5月离开新疆返回内地,归途中在西安喜遇朱德同志,应邀到延安讲学并参观访问,为期五个月。在延安,他呼吸了清新的革命气息,目睹了解放区蓬勃发展的景象,激发了对解放区的热爱感情。同年年底到重庆,当时国民党反动派正发动第二次反共高潮,茅盾写了与《白杨礼赞》并称为姐妹篇的《风景谈》。

六幅画面并不孤立散乱。它们紧扣住一个中心,即对延安和延安军民的怀念和赞美,因而是一个有机的整体,这主要表现在两个方面:

(1)六幅画面,除头一幅展现了新疆的沙漠风光之外,其余五幅都写了延安风光,并非天南海北,漫无边际。

(2)六幅画面都不着眼于表现延安的自然风光,而是全力讴歌主宰自然的人,这便成了贯穿作品始终的主旋律。

本文中的议论,是点明题旨之笔,又是联结全文的纽带,把六幅画面串联成一个跌宕多姿的整体。

自然伟大、人类更伟大

人创造了第二自然

伟大中之尤其伟大者

伟大中之最伟大者

赞美了延安军民火热的战斗生活和崇高的精神境界。

拓展活动

1.著名戏剧家张光年评价茅盾作品,是“文学家与革命家的完美结合”,是并不多见的“把两种素质集于一身的人”。通过《白杨礼赞》和《风景谈》两篇文章,体味作者的革命性和文学性,跟同学交流。

通过谈风景赞扬延安儿女所表现的向上、坚毅的民族精神。

把政治寓于风景之中

风景谈

借景抒情、托物言志

白杨礼赞

通过白杨树赞扬抗日军民的团结向上、不屈不挠的民族精神。

拓展活动

2.你拍过风景照吗?你认为风景照中应该不应该有人的活动?请你结合平时对风景的观察印象,描述一个因为人的活动而使风景增色的画面或场景。

人的精神境界的美赋予自然风光的美以生机,这就是“第二自然”,这才是“真的风景”。

赞美延安军民火热的战斗生活和崇高的精神境界。

自然景物

崇高的人类活动

+

真的风景

=

活动评价量表 评价项 基础掌握 (20分) 阅读 拓展表达

(20分)

画面概述(20分) 画面分析 (20分) 主旨提炼(20分) 得分

总分 1.反复朗读课文,体味情感。

2.学习本文以精辟的议论为主线,连缀若干片断使成整体的写法,写一篇作文《美,就在我们的身边》。

再

见