四川省内江市2026届高三上学期零模(高二下学期期末)历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 四川省内江市2026届高三上学期零模(高二下学期期末)历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 26.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-25 17:09:59 | ||

图片预览

文档简介

2026届四川省内江市高高三上学期零模历史试题

一、单选题

1.1936年,浙江杭州良渚镇发掘了多处史前遗址,2007年良渚古城被发现,2015年发现古城外围大型水利系统。良渚遗址在空间布局上以城址为核心,出土了具有用玉制度的分等级墓地随葬玉器7000余件。这反映出( )

A.旧石器时代风貌 B.早期文明多元性 C.早期国家的产生 D.母系氏族的权威

2.西周,天下分割成大大小小的诸侯国,诸侯国又产生出众多卿大夫的采邑,采邑再分成无数的禄田。诸侯国、采邑、禄田的地名直接转变成了“氏”,从此中国人的姓氏遍地开花,由姬姓派生出2400多个姓氏。其出现源于( )

A.宗法制和分封制盛行 B.分封具有分裂的弊端

C.周初伦理秩序的规范 D.周末的井田制度崩溃

3.春秋末,晋国卿大夫率先废弃井田制,授民田地,按亩征税。这种土地改革,成为春秋战国之交大变革的开端,使“五口”到“八口”之家的小农,成为农业生产主力;农民替代贵族,成为军队主力,军队规模扩大,战争规模升级。这一变化( )

A.推动了原始农耕解体 B.说明封建国家的建立

C.促进了国家迅速统一 D.源于铁器牛耕的使用

4.战国初期,魏文侯开启了“礼贤下士”之风,从此学者聚徒讲学、著书立说,各学派站在不同立场,提出了不同的建国方略,出现了“九流十家”的局面,文化学术产生巨大变革,中华文明从分裂走向统一,在世界率先成熟。这一文化变革( )

A.加强了中央集权管理模式 B.推动了中国社会的大转型

C.确立了儒家思想主流地位 D.促成了考试选官制度出现

5.先秦时期,成都为古蜀国所辖;前316年,秦惠王灭蜀,设成都县;前277年,秦国置蜀郡建五县,以张仪之子张若为首任太守兼领郫县令,蜀郡以成都为治所,辖成都县、郫县、繁县、江原县、临邛县五县。这说明了( )

A.蜀郡是西周分封的结果 B.战国时期形成了郡县制

C.秦朝统一后的地方行政 D.秦国时期萌生古蜀文明

6.汉初选官主要依靠“任子”和“赀选”。“任子”始于文帝,二千石以上官员,任满三年可推荐子孙一人,直接为“郎官”,是官员子弟入仕的最快捷径;“赀选”是文景时期的选官制度,缴纳一定数量钱财,就有资格做官,是富豪子弟入仕的最快捷径。这表明当时( )

A.察举制成为选官方式 B.选官权力收归到中央

C.官员选拔的特权现状 D.门阀士族垄断了政治

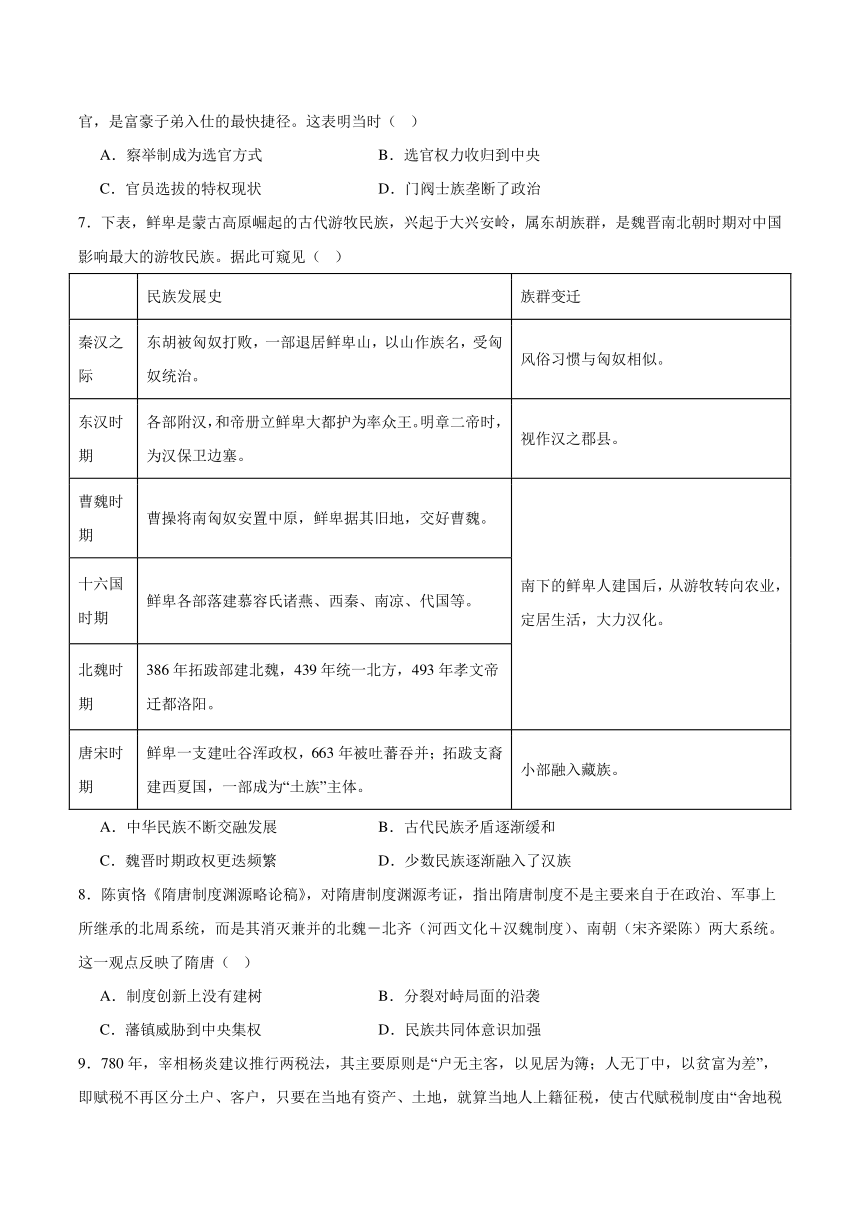

7.下表,鲜卑是蒙古高原崛起的古代游牧民族,兴起于大兴安岭,属东胡族群,是魏晋南北朝时期对中国影响最大的游牧民族。据此可窥见( )

民族发展史 族群变迁

秦汉之际 东胡被匈奴打败,一部退居鲜卑山,以山作族名,受匈奴统治。 风俗习惯与匈奴相似。

东汉时期 各部附汉,和帝册立鲜卑大都护为率众王。明章二帝时,为汉保卫边塞。 视作汉之郡县。

曹魏时期 曹操将南匈奴安置中原,鲜卑据其旧地,交好曹魏。 南下的鲜卑人建国后,从游牧转向农业,定居生活,大力汉化。

十六国时期 鲜卑各部落建慕容氏诸燕、西秦、南凉、代国等。

北魏时期 386年拓跋部建北魏,439年统一北方,493年孝文帝迁都洛阳。

唐宋时期 鲜卑一支建吐谷浑政权,663年被吐蕃吞并;拓跋支裔建西夏国,一部成为“土族”主体。 小部融入藏族。

A.中华民族不断交融发展 B.古代民族矛盾逐渐缓和

C.魏晋时期政权更迭频繁 D.少数民族逐渐融入了汉族

8.陈寅恪《隋唐制度渊源略论稿》,对隋唐制度渊源考证,指出隋唐制度不是主要来自于在政治、军事上所继承的北周系统,而是其消灭兼并的北魏-北齐(河西文化+汉魏制度)、南朝(宋齐梁陈)两大系统。这一观点反映了隋唐( )

A.制度创新上没有建树 B.分裂对峙局面的沿袭

C.藩镇威胁到中央集权 D.民族共同体意识加强

9.780年,宰相杨炎建议推行两税法,其主要原则是“户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差”,即赋税不再区分土户、客户,只要在当地有资产、土地,就算当地人上籍征税,使古代赋税制度由“舍地税人”向“舍人税地”方向发展。这一税法( )

A.推动了唐朝走向繁盛 B.使人头税的比重增大

C.淡化了农民人身控制 D.传承了北魏赋税制度

10.唐代中叶,韩愈等发起了文风改革的古文运动,其中心口号是“文以明道”,反对六朝以来形式主义、唯美主义的骈文,提倡先秦两汉的散行单句的古文,以阐扬儒家六经之道和先质后文、文道统一思想。这一运动( )

A.体现了儒学复兴诉求 B.反映了理学思想主张

C.调和吸收了佛道理论 D.助推了文学高峰出现

11.宋代,知州通判共理州政,职权范围大体相当。为有效监督限制知州,收地方钱谷于中央,知州一般不签署钱谷之事,通判有财政专责,掌管部分版账税籍、征收总制钱及其他杂税等。这一现象表明宋代( )

A.实行崇文抑武的方针 B.重视财政专业化管理

C.通判是最高地方长官 D.限制地方权力的集中

12.宋代,福建与江南发达地区联系密切,江南商品大量流人参与对外贸易。在对外贸易活跃的背景下,泉州逐渐取代广州成为中国最大的对外贸易港口,福建成为中国海外贸易最发达的区域。其发展源于( )

A.福建人海外开拓精神 B.宋代政治中心的变化

C.海上丝绸之路的开通 D.中国经济重心的南移

13.《元史》载“行中书省掌国庶务,统郡县,镇边鄙,军国重事,无不领之”,元人虞集说:“中书省以治内,行省以治外。”所谓“都省(中书省)握天下之机,十省(行省)分天下之治”。这一制度安排( )

A.平衡了中央与地方权力 B.适应了元朝的统治需求

C.埋下了分裂割据的隐患 D.反映了经济基础的革新

14.1369年,朱元璋把日本、高丽、占城等十五国列为“不征之国”,传递了和平友好的对外姿态;占城、爪哇、暹罗等二十几国纷纷人贡,加人大明主导的册封朝贡体系;与印度洋沿岸各国建立了合作共享的朝贡关系。各国保持独立性,“不征”“共享”成为新国际体系的基石。这表明了( )

A.当时奉行中外平等交往 B.明朝推行开明政治统治

C.中华文明和平共赢理念 D.东西方关系的重大调整

15.明代中叶,小说脱离口头创作进入书面创作,白话小说正式登上文坛,广泛反映了市民阶层的社会生活,其中爱情婚姻题材占很大份量,批判了封建礼教,歌颂了青年男女争取婚姻自主和幸福生活的斗争。这反映了( )

A.程朱理学残酷压制 B.印刷技术快速进步 C.国民素质普遍进步 D.城市商品经济繁荣

16.乾隆二十年,划定西北边界和测定地图,帝谕:“汉西陲塞地极广,乌鲁木齐及回子诸部皆曾屯戍,有为内属者;唐都护开府,扩地及西北边,今遗址久湮。凡准噶尔之地,回子部内,有与汉唐史传相合,可援据者,细为记载,以资采辑。”这表明清代疆域版图的形成( )

A.源于中国历史的长期发展 B.始于清初君主的励精图治

C.显示了清朝独立主权意识 D.奉行了汉唐边疆管理政策

二、综合题

17.阅读材料,回答问题。

材料一 秦汉农业以小规模家庭生产为单位,展现了精耕特色,精耕农业植根于战国城市生活为中心的社会分工体系。战国至秦汉,战争物资需求巨大,要求土地产量达到极致,为此国家广泛动员民间力量,投入水利修整、田地开垦,使大多农民维持在小康到富裕之间。对最底层百姓,汉代皇室掌握着大量政府开垦的公田,借给平民耕种。在河南偃师博物馆,珍藏着一份东汉“石券”契约文书,记录了东汉侍廷里25户人家,筹集61500钱购买82亩田地的故事,田地为25户公共财产,由里父老租用。里父老作为田地负责人,不担此职后,将田地交给下一任父老,这反映了汉代农民的自我保障管理能力。

——摘编自《汉代田园生活的全景图:考古发现与历史解读》

材料二 河南“内黄三杨村”遗址揭示了汉代农村的真实面貌,其庭院布局和耕作田垄保存完好,其“前水井后植桑”景象,宛如一幅田园诗般的画卷,这在江苏盱眙和东北辽河流域都有所发现。《居延汉简》载“礼忠有地500亩、1座宅院、3个奴婢和车辆、牲畜等,总值15万钱”,尚不及汉代“中产”,但在明清堪称“土豪”;东汉崔寔《政论》指出“五口之家,两个成年男性月需口粮6斛,女性2.1斛,儿童1.2斛,共需消耗11.4斛,年消耗高达136斛”,这足可看出汉代和平时期社会繁荣安康、充满生机的景象。

——摘编自《汉代田园生活的全景图:考古发现与历史解读》

(1)根据材料一,概括汉代农业生产发展的原因。

(2)根据材料一、二,概括汉代农村生产生活的特点。

(3)根据材料并结合所学知识,简评《汉代田园生活的全景图:考古发现与历史解读》。

18.阅读材料,回答问题。

材料 蒙古人几乎将亚洲全部联合起来,开辟了洲际道路,便利了中国和波斯的接触,以及基督教和远东的接触。中国的绘画和波斯的绘画彼此相识并交流。马可·波罗得知了释迦牟尼这个名字,北京有了天主教的总主教。蒙古人的风暴虽把环绕禁苑的墙垣吹倒,树木连根拔起,却也将鲜花的种子从一个花园传播到另一个花园。从蒙古人传播文化这一点来说,差不多和罗马人传播文化一样有益。对于世界的贡献,只有好望角和美洲的发现,才能与之比拟。蒙古西征为东西方提供了空前有利的文化交流契机,影响深远。

——摘编自法国雷纳·格鲁塞《蒙古帝国史》

(1)根据材料,概括雷纳·格鲁塞对蒙古西征的评价。

(2)根据材料并结合所学知识,分析蒙古族崛起的影响。

三、材料题

19.阅读材料,回答问题。

材料 人类社会进入文明时代的一个重要标志是国家的产生,国家统治依赖一系列制度建设,包括组织和制定规则。以权利分配、机构设置和运行为主的政治体制,规定了国家制度的基本框架。人事管理、法律、外交、财政都是国家制度不可或缺的重要组成部分,社会治理则是国家关注的重点。

——摘编自《普通高中历史课程标准》(2017年版2020年修订)

根据上述材料,从中国古代史“横向”或“纵向”发展,就国家制度和社会治理的具体内容,拟定一个主题,并加以阐释。(主题明确,阐释简洁,逻辑清楚,格式规范。)

参考答案

1.C

2.A

3.D

4.B

5.B

6.C

7.A

8.D

9.C

10.A

11.D

12.D

13.B

14.C

15.D

16.A

17.(1)以小规模家庭生产为单位,精耕细作;战争物资需求推动;国家动员民间力量投入水利和开垦;政府将公田借给平民耕种;农民有自我保障管理能力。

(2)庭院布局规范,“前水井后植桑”;农业与家庭副业结合;社会繁荣,百姓生活相对富裕;存在贫富差距。

(3)该书结合考古发现与文献资料,多角度还原汉代农村生活,具有较高的史料价值;为研究汉代农业、社会结构等提供了重要参考;但可能存在对考古资料解读的局限性,需结合更多史料印证。

18.(1)蒙古西征开辟洲际道路,便利东西方接触;促进文化交流(绘画、宗教等);传播文化有益,堪比罗马人;影响深远,可与好望角和美洲发现比拟

(2)推动东西方文化交流;促进欧亚经济联系;建立庞大帝国,改变欧亚政治格局;客观上促进民族融合;但战争也带来破坏

19.示例:主题:中国古代中央集权制度的发展与社会治理。阐释:秦朝确立皇帝制、三公九卿制和郡县制,加强中央集权;汉代推行察举制,加强对官员的选拔管理,重视水利兴修和赋税制度调整;唐代完善三省六部制,分割相权加强皇权,两税法改善社会治理;宋代设三司、枢密院等,进一步加强中央集权,重视地方监察;这些制度创新推动了社会治理的完善,适应了不同时期的统治需求。

一、单选题

1.1936年,浙江杭州良渚镇发掘了多处史前遗址,2007年良渚古城被发现,2015年发现古城外围大型水利系统。良渚遗址在空间布局上以城址为核心,出土了具有用玉制度的分等级墓地随葬玉器7000余件。这反映出( )

A.旧石器时代风貌 B.早期文明多元性 C.早期国家的产生 D.母系氏族的权威

2.西周,天下分割成大大小小的诸侯国,诸侯国又产生出众多卿大夫的采邑,采邑再分成无数的禄田。诸侯国、采邑、禄田的地名直接转变成了“氏”,从此中国人的姓氏遍地开花,由姬姓派生出2400多个姓氏。其出现源于( )

A.宗法制和分封制盛行 B.分封具有分裂的弊端

C.周初伦理秩序的规范 D.周末的井田制度崩溃

3.春秋末,晋国卿大夫率先废弃井田制,授民田地,按亩征税。这种土地改革,成为春秋战国之交大变革的开端,使“五口”到“八口”之家的小农,成为农业生产主力;农民替代贵族,成为军队主力,军队规模扩大,战争规模升级。这一变化( )

A.推动了原始农耕解体 B.说明封建国家的建立

C.促进了国家迅速统一 D.源于铁器牛耕的使用

4.战国初期,魏文侯开启了“礼贤下士”之风,从此学者聚徒讲学、著书立说,各学派站在不同立场,提出了不同的建国方略,出现了“九流十家”的局面,文化学术产生巨大变革,中华文明从分裂走向统一,在世界率先成熟。这一文化变革( )

A.加强了中央集权管理模式 B.推动了中国社会的大转型

C.确立了儒家思想主流地位 D.促成了考试选官制度出现

5.先秦时期,成都为古蜀国所辖;前316年,秦惠王灭蜀,设成都县;前277年,秦国置蜀郡建五县,以张仪之子张若为首任太守兼领郫县令,蜀郡以成都为治所,辖成都县、郫县、繁县、江原县、临邛县五县。这说明了( )

A.蜀郡是西周分封的结果 B.战国时期形成了郡县制

C.秦朝统一后的地方行政 D.秦国时期萌生古蜀文明

6.汉初选官主要依靠“任子”和“赀选”。“任子”始于文帝,二千石以上官员,任满三年可推荐子孙一人,直接为“郎官”,是官员子弟入仕的最快捷径;“赀选”是文景时期的选官制度,缴纳一定数量钱财,就有资格做官,是富豪子弟入仕的最快捷径。这表明当时( )

A.察举制成为选官方式 B.选官权力收归到中央

C.官员选拔的特权现状 D.门阀士族垄断了政治

7.下表,鲜卑是蒙古高原崛起的古代游牧民族,兴起于大兴安岭,属东胡族群,是魏晋南北朝时期对中国影响最大的游牧民族。据此可窥见( )

民族发展史 族群变迁

秦汉之际 东胡被匈奴打败,一部退居鲜卑山,以山作族名,受匈奴统治。 风俗习惯与匈奴相似。

东汉时期 各部附汉,和帝册立鲜卑大都护为率众王。明章二帝时,为汉保卫边塞。 视作汉之郡县。

曹魏时期 曹操将南匈奴安置中原,鲜卑据其旧地,交好曹魏。 南下的鲜卑人建国后,从游牧转向农业,定居生活,大力汉化。

十六国时期 鲜卑各部落建慕容氏诸燕、西秦、南凉、代国等。

北魏时期 386年拓跋部建北魏,439年统一北方,493年孝文帝迁都洛阳。

唐宋时期 鲜卑一支建吐谷浑政权,663年被吐蕃吞并;拓跋支裔建西夏国,一部成为“土族”主体。 小部融入藏族。

A.中华民族不断交融发展 B.古代民族矛盾逐渐缓和

C.魏晋时期政权更迭频繁 D.少数民族逐渐融入了汉族

8.陈寅恪《隋唐制度渊源略论稿》,对隋唐制度渊源考证,指出隋唐制度不是主要来自于在政治、军事上所继承的北周系统,而是其消灭兼并的北魏-北齐(河西文化+汉魏制度)、南朝(宋齐梁陈)两大系统。这一观点反映了隋唐( )

A.制度创新上没有建树 B.分裂对峙局面的沿袭

C.藩镇威胁到中央集权 D.民族共同体意识加强

9.780年,宰相杨炎建议推行两税法,其主要原则是“户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差”,即赋税不再区分土户、客户,只要在当地有资产、土地,就算当地人上籍征税,使古代赋税制度由“舍地税人”向“舍人税地”方向发展。这一税法( )

A.推动了唐朝走向繁盛 B.使人头税的比重增大

C.淡化了农民人身控制 D.传承了北魏赋税制度

10.唐代中叶,韩愈等发起了文风改革的古文运动,其中心口号是“文以明道”,反对六朝以来形式主义、唯美主义的骈文,提倡先秦两汉的散行单句的古文,以阐扬儒家六经之道和先质后文、文道统一思想。这一运动( )

A.体现了儒学复兴诉求 B.反映了理学思想主张

C.调和吸收了佛道理论 D.助推了文学高峰出现

11.宋代,知州通判共理州政,职权范围大体相当。为有效监督限制知州,收地方钱谷于中央,知州一般不签署钱谷之事,通判有财政专责,掌管部分版账税籍、征收总制钱及其他杂税等。这一现象表明宋代( )

A.实行崇文抑武的方针 B.重视财政专业化管理

C.通判是最高地方长官 D.限制地方权力的集中

12.宋代,福建与江南发达地区联系密切,江南商品大量流人参与对外贸易。在对外贸易活跃的背景下,泉州逐渐取代广州成为中国最大的对外贸易港口,福建成为中国海外贸易最发达的区域。其发展源于( )

A.福建人海外开拓精神 B.宋代政治中心的变化

C.海上丝绸之路的开通 D.中国经济重心的南移

13.《元史》载“行中书省掌国庶务,统郡县,镇边鄙,军国重事,无不领之”,元人虞集说:“中书省以治内,行省以治外。”所谓“都省(中书省)握天下之机,十省(行省)分天下之治”。这一制度安排( )

A.平衡了中央与地方权力 B.适应了元朝的统治需求

C.埋下了分裂割据的隐患 D.反映了经济基础的革新

14.1369年,朱元璋把日本、高丽、占城等十五国列为“不征之国”,传递了和平友好的对外姿态;占城、爪哇、暹罗等二十几国纷纷人贡,加人大明主导的册封朝贡体系;与印度洋沿岸各国建立了合作共享的朝贡关系。各国保持独立性,“不征”“共享”成为新国际体系的基石。这表明了( )

A.当时奉行中外平等交往 B.明朝推行开明政治统治

C.中华文明和平共赢理念 D.东西方关系的重大调整

15.明代中叶,小说脱离口头创作进入书面创作,白话小说正式登上文坛,广泛反映了市民阶层的社会生活,其中爱情婚姻题材占很大份量,批判了封建礼教,歌颂了青年男女争取婚姻自主和幸福生活的斗争。这反映了( )

A.程朱理学残酷压制 B.印刷技术快速进步 C.国民素质普遍进步 D.城市商品经济繁荣

16.乾隆二十年,划定西北边界和测定地图,帝谕:“汉西陲塞地极广,乌鲁木齐及回子诸部皆曾屯戍,有为内属者;唐都护开府,扩地及西北边,今遗址久湮。凡准噶尔之地,回子部内,有与汉唐史传相合,可援据者,细为记载,以资采辑。”这表明清代疆域版图的形成( )

A.源于中国历史的长期发展 B.始于清初君主的励精图治

C.显示了清朝独立主权意识 D.奉行了汉唐边疆管理政策

二、综合题

17.阅读材料,回答问题。

材料一 秦汉农业以小规模家庭生产为单位,展现了精耕特色,精耕农业植根于战国城市生活为中心的社会分工体系。战国至秦汉,战争物资需求巨大,要求土地产量达到极致,为此国家广泛动员民间力量,投入水利修整、田地开垦,使大多农民维持在小康到富裕之间。对最底层百姓,汉代皇室掌握着大量政府开垦的公田,借给平民耕种。在河南偃师博物馆,珍藏着一份东汉“石券”契约文书,记录了东汉侍廷里25户人家,筹集61500钱购买82亩田地的故事,田地为25户公共财产,由里父老租用。里父老作为田地负责人,不担此职后,将田地交给下一任父老,这反映了汉代农民的自我保障管理能力。

——摘编自《汉代田园生活的全景图:考古发现与历史解读》

材料二 河南“内黄三杨村”遗址揭示了汉代农村的真实面貌,其庭院布局和耕作田垄保存完好,其“前水井后植桑”景象,宛如一幅田园诗般的画卷,这在江苏盱眙和东北辽河流域都有所发现。《居延汉简》载“礼忠有地500亩、1座宅院、3个奴婢和车辆、牲畜等,总值15万钱”,尚不及汉代“中产”,但在明清堪称“土豪”;东汉崔寔《政论》指出“五口之家,两个成年男性月需口粮6斛,女性2.1斛,儿童1.2斛,共需消耗11.4斛,年消耗高达136斛”,这足可看出汉代和平时期社会繁荣安康、充满生机的景象。

——摘编自《汉代田园生活的全景图:考古发现与历史解读》

(1)根据材料一,概括汉代农业生产发展的原因。

(2)根据材料一、二,概括汉代农村生产生活的特点。

(3)根据材料并结合所学知识,简评《汉代田园生活的全景图:考古发现与历史解读》。

18.阅读材料,回答问题。

材料 蒙古人几乎将亚洲全部联合起来,开辟了洲际道路,便利了中国和波斯的接触,以及基督教和远东的接触。中国的绘画和波斯的绘画彼此相识并交流。马可·波罗得知了释迦牟尼这个名字,北京有了天主教的总主教。蒙古人的风暴虽把环绕禁苑的墙垣吹倒,树木连根拔起,却也将鲜花的种子从一个花园传播到另一个花园。从蒙古人传播文化这一点来说,差不多和罗马人传播文化一样有益。对于世界的贡献,只有好望角和美洲的发现,才能与之比拟。蒙古西征为东西方提供了空前有利的文化交流契机,影响深远。

——摘编自法国雷纳·格鲁塞《蒙古帝国史》

(1)根据材料,概括雷纳·格鲁塞对蒙古西征的评价。

(2)根据材料并结合所学知识,分析蒙古族崛起的影响。

三、材料题

19.阅读材料,回答问题。

材料 人类社会进入文明时代的一个重要标志是国家的产生,国家统治依赖一系列制度建设,包括组织和制定规则。以权利分配、机构设置和运行为主的政治体制,规定了国家制度的基本框架。人事管理、法律、外交、财政都是国家制度不可或缺的重要组成部分,社会治理则是国家关注的重点。

——摘编自《普通高中历史课程标准》(2017年版2020年修订)

根据上述材料,从中国古代史“横向”或“纵向”发展,就国家制度和社会治理的具体内容,拟定一个主题,并加以阐释。(主题明确,阐释简洁,逻辑清楚,格式规范。)

参考答案

1.C

2.A

3.D

4.B

5.B

6.C

7.A

8.D

9.C

10.A

11.D

12.D

13.B

14.C

15.D

16.A

17.(1)以小规模家庭生产为单位,精耕细作;战争物资需求推动;国家动员民间力量投入水利和开垦;政府将公田借给平民耕种;农民有自我保障管理能力。

(2)庭院布局规范,“前水井后植桑”;农业与家庭副业结合;社会繁荣,百姓生活相对富裕;存在贫富差距。

(3)该书结合考古发现与文献资料,多角度还原汉代农村生活,具有较高的史料价值;为研究汉代农业、社会结构等提供了重要参考;但可能存在对考古资料解读的局限性,需结合更多史料印证。

18.(1)蒙古西征开辟洲际道路,便利东西方接触;促进文化交流(绘画、宗教等);传播文化有益,堪比罗马人;影响深远,可与好望角和美洲发现比拟

(2)推动东西方文化交流;促进欧亚经济联系;建立庞大帝国,改变欧亚政治格局;客观上促进民族融合;但战争也带来破坏

19.示例:主题:中国古代中央集权制度的发展与社会治理。阐释:秦朝确立皇帝制、三公九卿制和郡县制,加强中央集权;汉代推行察举制,加强对官员的选拔管理,重视水利兴修和赋税制度调整;唐代完善三省六部制,分割相权加强皇权,两税法改善社会治理;宋代设三司、枢密院等,进一步加强中央集权,重视地方监察;这些制度创新推动了社会治理的完善,适应了不同时期的统治需求。

同课章节目录