辽宁省五校联考2024-2025学年高一下学期7月期末考试历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 辽宁省五校联考2024-2025学年高一下学期7月期末考试历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 228.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-25 17:20:21 | ||

图片预览

文档简介

辽宁省五校联考2024-2025学年高一下学期期末考试历史试题

一、单选题

1.人类最早的农业文明和早期帝国大多出现在北纬30度附近的区域。在公元前800年至公元前200年之间,这一时期被称为“轴心时代”。尽管各文明之间相隔千山万水,但这一时期却涌现出众多伟大的精神导师,且各文明在文化上呈现出许多相似之处。这些现象表明( )

A.地理环境是文明发展的唯一决定因素

B.早期人类文明之间存在着广泛的交流

C.人类文明的发展具有一定的共性规律

D.文化发展完全依赖于农业文明的进步

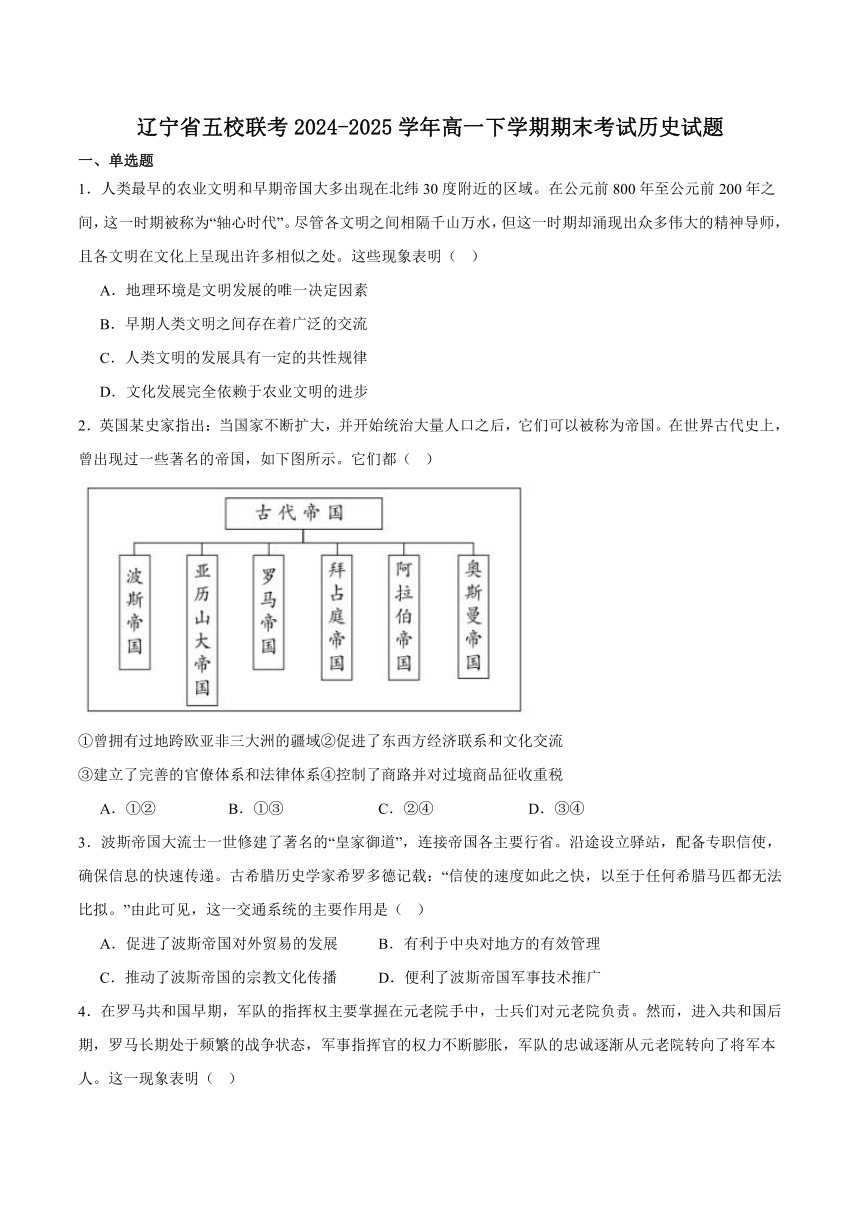

2.英国某史家指出:当国家不断扩大,并开始统治大量人口之后,它们可以被称为帝国。在世界古代史上,曾出现过一些著名的帝国,如下图所示。它们都( )

①曾拥有过地跨欧亚非三大洲的疆域②促进了东西方经济联系和文化交流

③建立了完善的官僚体系和法律体系④控制了商路并对过境商品征收重税

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

3.波斯帝国大流士一世修建了著名的“皇家御道”,连接帝国各主要行省。沿途设立驿站,配备专职信使,确保信息的快速传递。古希腊历史学家希罗多德记载:“信使的速度如此之快,以至于任何希腊马匹都无法比拟。”由此可见,这一交通系统的主要作用是( )

A.促进了波斯帝国对外贸易的发展 B.有利于中央对地方的有效管理

C.推动了波斯帝国的宗教文化传播 D.便利了波斯帝国军事技术推广

4.在罗马共和国早期,军队的指挥权主要掌握在元老院手中,士兵们对元老院负责。然而,进入共和国后期,罗马长期处于频繁的战争状态,军事指挥官的权力不断膨胀,军队的忠诚逐渐从元老院转向了将军本人。这一现象表明( )

A.军队忠于将军推动了罗马对外扩张 B.战争频繁影响了罗马权力秩序

C.军队性质的变化助力罗马社会转型 D.军队变革促使法律体系的调整

5.774年,查理大帝率军前往罗马,解救教廷免遭伦巴德人的吞并。800年,查理大帝再次出兵意大利,帮助莱奥三世清除教廷内部的帮派斗争,摆脱了意大利世俗贵族的控制。同年,莱奥三世教皇在罗马为查理大帝加冕为“罗马人的皇帝”。这些事件表明了( )

A.欧洲的国家和民族认同观念逐渐增强 B.教权在与王权的斗争中逐渐占据上风

C.罗马教廷与世俗王权相互利用的关系 D.基督教会与世俗王权的利益完全一致

6.9—14世纪,欧洲封建主在庄园的中心或乡村交通要道和河道交叉处,修建了兼具防御和居住功能的城堡。14世纪之后,城堡的军事功能逐渐消失,经济功能越来越凸显,许多以“堡”为后缀结尾的城市就是以城堡为基础发展而来。由此可知,城堡是( )

A.为了防御日耳曼人而修建 B.直接导致封建王权衰落

C.完全取代庄园的经济职能 D.西欧城市的起源地之一

7.古代非洲的阿克苏姆王国地处红海沿岸(今埃塞俄比亚北部地区),在公元1世纪至7世纪期间,成为东非地区的重要贸易中心,通过海上贸易与罗马帝国、印度、阿拉伯半岛等地建立了广泛的经济和文化交流。其货币上不仅有阿克苏姆本土的宗教符号,还融合了希腊文和阿拉伯文的铭文。这体现了阿克苏姆文明( )

A.封闭性与开放性的融合 B.内生性与外源性的结合

C.多元性与互动性的统一 D.传统性与创新性的并存

8.幕府八代将军德川吉宗时期为了修改历法,于1720年向长崎发布新令,允许输入与天主教没有直接关系的汉译西洋科学书,后来扩大到数学、测量术、地理学等方面,1740年他又命令青木昆阳等人学习荷兰语,从而推动兰学的勃兴。这些举措( )

A.践行了“文明开化”的政策 B.客观上顺应了工业文明的潮流

C.奠定了明治维新的理论基础 D.利于拓宽了解西方文化的渠道

9.对比16世纪葡萄牙与17世纪荷兰的殖民方式,葡萄牙以王室特许状管理贸易,掠夺贵金属和建立大庄园为主;荷兰则依托证券交易所融资,更注重商业垄断和航运控制。这种差异主要源于( )

A.宗教改革的影响程度不同 B.资本主义发展水平的差异

C.殖民目标地区的资源禀赋 D.地理环境对经济结构塑造

10.法国哲学家笛卡儿(1596——1650)指出:“利用……那些力量,于是我们就可以成为大自然的主人和大自然的占有者了……有利于发明不可胜数的设备,使我们毫不费劲地享受地球的硕硕果实及其提供的种种方便。”这一主张( )

A.推动了人文主义的兴起 B.揭示了社会发展的规律

C.否定了宗教神学的意义 D.阐明了科学研究的价值

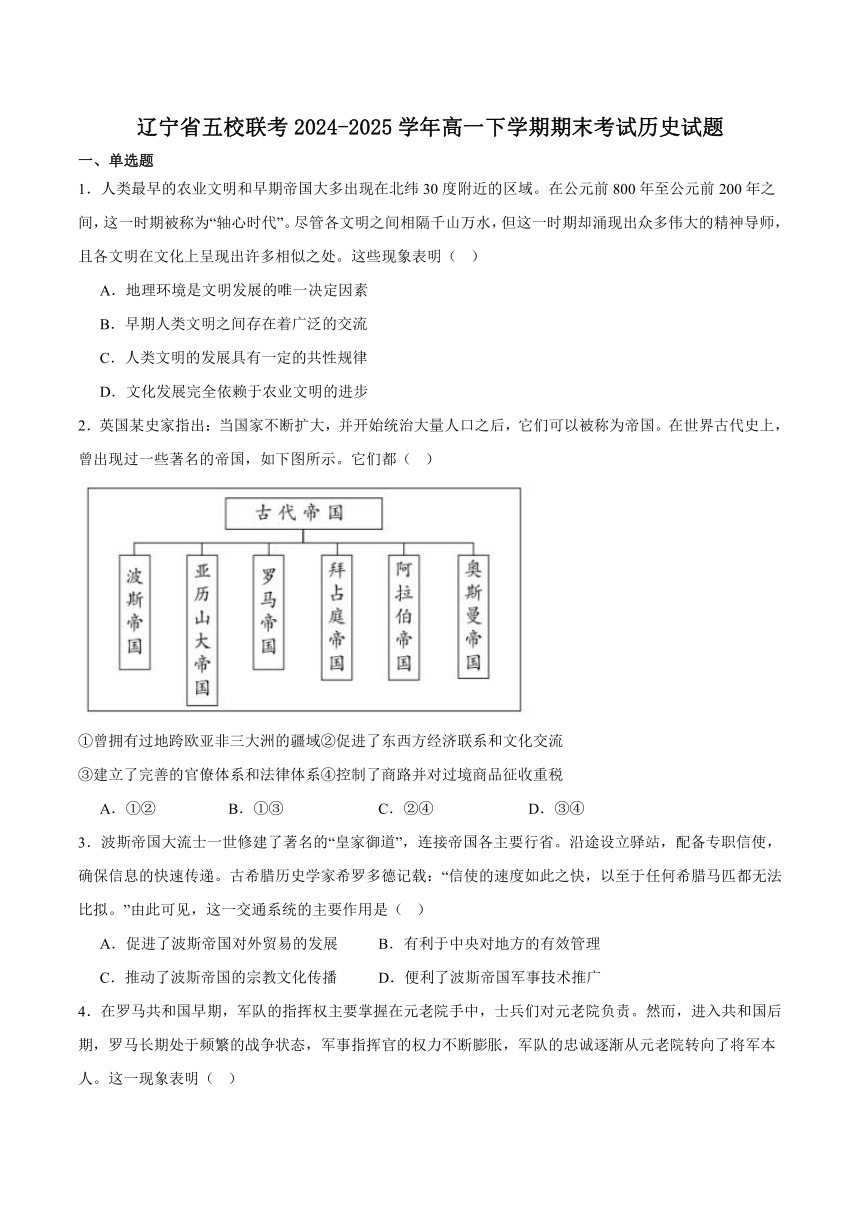

11.有学者将部分近代资本主义国家政治制度的特色归纳为下表,据此推断,表中①②③分别是( )

国家 特色

① 坚持“原则民主”与“程序民主”并重,建立起地域与体制的双向平衡机制。

② 淘汰了绝对君主制,开创了兼有民主制、贵族制、君主制三大要素的新政体。

③ “主权在民”取代了“主权在君”,通过对平等的执着追求,彻底摧毁了封建制度。

A.英、日、德 B.意、俄、英 C.美、德、法 D.美、英、法

12.1882年,德国移民拉勒芒在阿根廷创立“前进社”,1886年,发行官方刊物《前进报:为了劳动人民的利益》。他关注当地劳工的处境,认为“就像法国大革命摧毁封建制度一样,只有社会革命才能真正解放广大劳工”。这反映了( )

A.社会主义思潮的传播 B.社会经济结构的畸形 C.多元思想跨地域融合 D.民族解放运动的兴起

13.19世纪初,罹患职业病被视为工人个体的不幸遭遇。1864年,枢密院医疗官西蒙提出:“为了饱受职业病折磨的劳动者的利益,劳动卫生环境应纳入法律条款。”此后英国逐渐建起职业病防治体系。这表明( )

A.科学革命推动了医疗技术进步 B.工业革命促进了政府职能转变

C.福利制度消弭了两大阶级矛盾 D.工厂制度改善了工人劳动条件

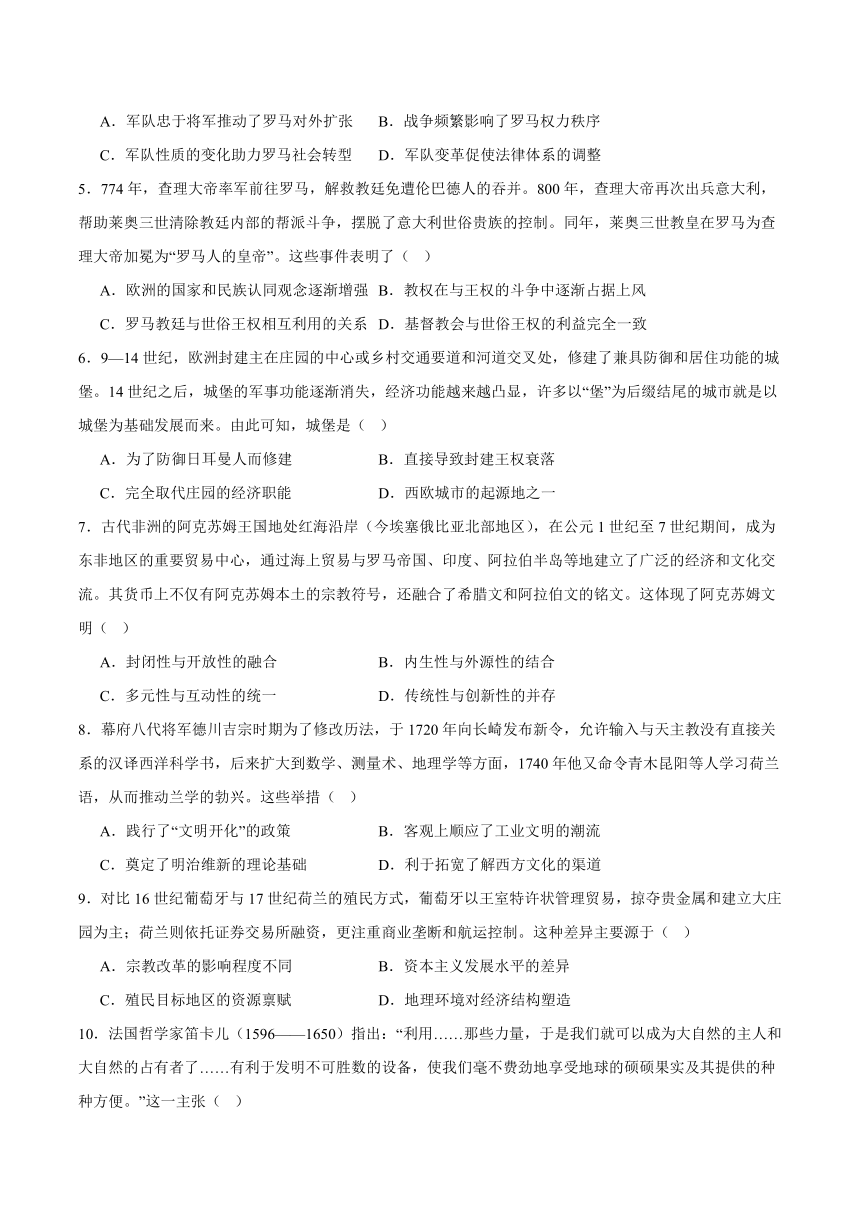

14.下表为1870—1917年拉美主要国家经济发展情况统计表。

领域 墨西哥 巴西 阿根廷

外贸 主要出口产品 石油、金银 咖啡、橡胶 咖啡、橡胶

占总出口比 85% 90% 95%

外资控制领域 石油(美资) 种植园(欧美) 肉类加工(英资)

据表可知,拉美主要国家( )

A.经济命脉被西葡控制 B.国民经济比例不协调

C.民主革命的道路曲折 D.经济依附性特征明显

15.1958~1971年间,美苏两国在卫生领域开展了多种形式的交流,如联合科学会议、代表团与科学家互访、出版物交换等,提高了两国应对严重疾病威胁的能力。可见,当时美苏两国的卫生交流( )

A.冲破了双方长期形成的矛盾 B.超越了政治意识形态的影响

C.适应了两国经济发展的需要 D.顺应了世界和平发展的潮流

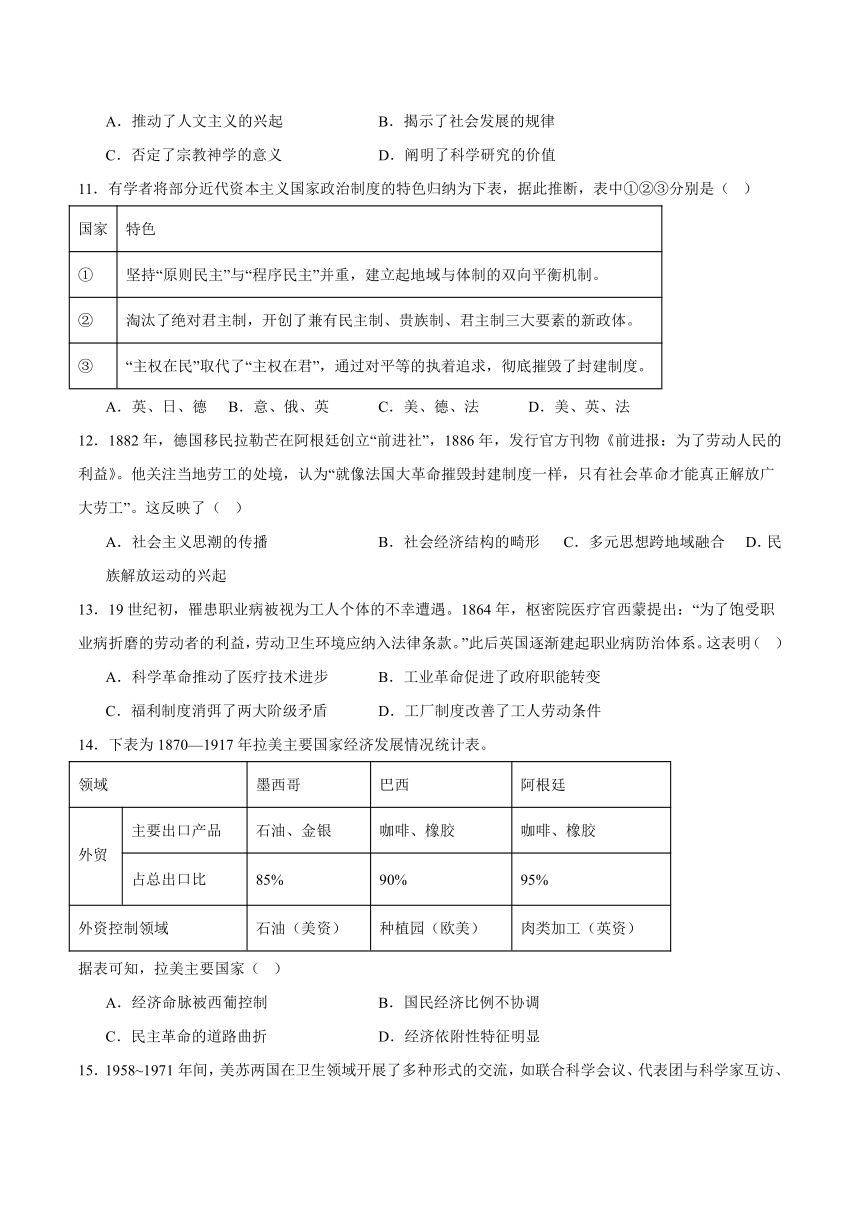

16.下表为2016年全球主要经济合作区块的一组数据,同一区块未必地理位置相邻,相距较远贸易联系紧密的国家也能成为同一区块。表中信息反映出当前经济合作的特征是( )

区块名称 “一带一路” 欧亚经济联盟 美洲自由贸易区 欧洲 全面与进步跨太平洋伙伴关系协定 区域全面经济伙伴关系

驱动中心 中国 俄罗斯 美国 欧盟 日本 东盟

国家和地区数量 65 6 34 44 11 16

GDP占全球份额% 30.67 1.98 33.32 25.21 13.42 31.5

A.全球经济合作的普遍性 B.区域经济合作的多元化

C.经济合作的单极化趋势 D.经济合作的封闭性增强

二、材料题

17.阅读材料,完成下列要求。

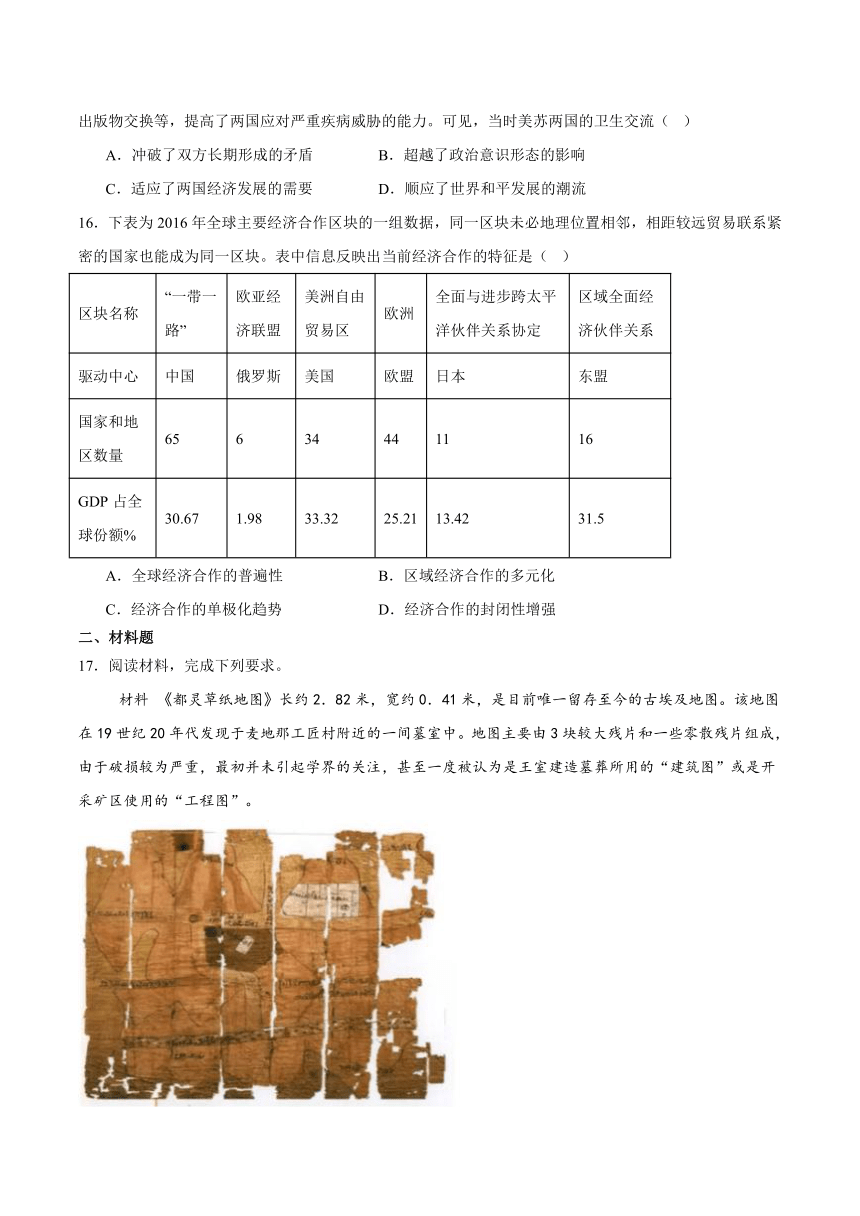

材料 《都灵草纸地图》长约2.82米,宽约0.41米,是目前唯一留存至今的古埃及地图。该地图在19世纪20年代发现于麦地那工匠村附近的一间墓室中。地图主要由3块较大残片和一些零散残片组成,由于破损较为严重,最初并未引起学界的关注,甚至一度被认为是王室建造墓葬所用的“建筑图”或是开采矿区使用的“工程图”。

《都灵草纸地图》(部分残片)

1842年,菜比修斯对“金矿图”等残片进行临摹,根据“金矿图”断裂处的形状和特征进行标记、拼接,将其余残片按照它们彼此的位置关系进行排列。1866年,利伯莱恩将“哈玛玛特谷地图”残片中8行僧侣体埃及语转写为圣书体埃及语,推断该图绘制于第十九王朝国王拉美西斯二世统治时期。20世纪初,查巴斯在完成新拟补的“金矿图”后,认为除少数未知残片外,这幅图基本已经拼接完整。之后嘉丁纳尔根据“金矿图”和“哈玛玛特谷地图”残片边缘的形状,以及地理特征进行匹配,推测“金矿图”应在卷轴里侧,“哈玛玛特谷地图”应在卷轴外侧。1949年,戈杨根据哈玛玛特谷地采矿铭文推断,认为该图属于第二十王朝国王拉美西斯四世统治时期。1988年,克莱姆将地图中轴线上的碎片旋转180度,清晰地展现出图中河谷的延伸方向,使每块残片的排列位置更趋合理、准确。1989年,哈雷尔携带地图副本,前往埃及进行实地观测,进一步断定该地位于埃及东部沙漠哈玛玛特谷地,但地图仍很难与哈玛玛特谷地的地名和地理特征完全匹配。

——摘编自王亮《〈都灵草纸地图〉及其史料价值》

(1)根据材料并结合古代文明的发展史实,简述《都灵草纸地图》出现的影响。

(2)根据材料,分析学者在《都灵草纸地图》识别界定过程中的分歧并说明造成分歧的原因。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料 1602年和1603年荷兰截获两艘满载中国瓷器、丝绸、漆器的葡萄牙商船,拍卖获利将近600万荷兰盾。新成立的荷兰东印度公司从中敏锐地发现了巨大商机,1604年该公司商船就满载中国的外销瓷器回归了,到1620年每年大约带回10万件瓷器。中国瓷器大规模涌入欧洲市场,使得原本仅供王公贵族收藏的异国瓷器开始进入寻常百姓家。中国瓷器严重冲击了荷兰的陶器制作行业,面对激烈竞争,代尔夫特地区的陶匠致力于模仿中国外销瓷白底青花的纹饰,并取得非常相似的效果。17世纪中后期,他们特意选择具有奇异色彩的元素,以西方的表现手法重新组合,形成与中国外销瓷不同的表现形式,最终促进荷兰本土化陶瓷装饰风格的形成。

——摘编自孙晶《青花里的中国风:17世纪荷兰代尔夫特陶器的模仿与本土化之路》

(1)根据材料结合所学,概括17世纪荷兰东印度公司从中国进口瓷器的特点。

(2)根据材料,分析中国瓷器对荷兰社会和经济产生的影响。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料 商业化大众体育的新模式在维多利亚时代后期出现“具体来说,体育革命需要三个关键要素:产业工人阶级、统一的民族文化和大众通俗报纸。19世纪,英国资本主义迅速发展,这带了人口的迅速增长。从19世纪50年代开始,英国的过半人口住在城市里。工人阶级大量涌入城市,带来了他们的娱乐需求。橄榄球和篮球作为团队运动,强调团队合作,身体对抗和战略部署,这些特点与工人阶级的生活经历有为深刻的共鸣。这些运动带来的激动、兴奋、阶级认同感,甚至推广为地区认同和民族认同。报刊媒体在此时大众运动发展中起到了核心作用。媒体不仅宣传和表达了运动的意识形态,也引发和创办了竞赛和其他组织。媒体为现代体育的工业革命提供了生命之血。

——摘编自托尼·柯林斯《体育简史》

(1)根据材料并结合所学知识,分析19世纪以来英国“体育革命”发生的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,分析19世纪以来体育运动发展的意义。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料 阿里吉认为,国际体系的演变本质上是霸权更替的过程。他将资本主义的发展划分为不同的周期,每个周期都以一个霸权国家为核心,如荷兰、英国和美国。这些霸权国家通过经济、军事和政治手段维持其主导地位,但随着时间的推移,新的霸权国家逐渐崛起并取代旧的霸权国家。

——乔万尼·阿里吉《漫长的20世纪;金钱、权力与我们社会的根源》

吉尔平认为,国际体系变革的根本动力是生产力发展与技术扩散。他强调,技术革命和经济增长导致国家间力量对比的变化,进而引发国际秩序的变革。吉尔平的理论强调经济基础对国际体系的决定性作用,认为技术进步是推动国际体系变革的关键因素。

——罗伯特·吉尔平《世界政治中的战争与变革》

请任选一种观点,结合1500年以来的世界历史的相关史实进行论证。(要求:论点鲜明,逻辑清晰,运用至少两个典型史实。)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C A B B C D B D B D

题号 11 12 13 14 15 16

答案 D A B D B B

17.(1)展现古埃及对区域资源的开发与利用情况;有助于探究拉美西斯四世时期的统治;加深对古埃及人的地图绘制、地理认知的理解;了解埃及为中心的跨区域文明交流情况。

(2)分歧:地图的功用:建筑图、工程图、金矿图;

地图的年代:拉美西斯二世或四世。

对地图的拼接和解读方式存在差异。

原因:古地图年代久远,残片破损和不完整性;古地图绘制技术与条件有限;古今地理环境变化影响判别;学者对地图研究方法和视角差异;时代背景和学术环境的影响。

18.(1)商业敏锐性;规模大,利润高;持续时间长;市场普及化,从贵族到平民。

(2)获得丰厚的利润,推动了贸易发展;经历技术模仿与创新,推动本国产业升级,提升本国商品的竞争力;瓷器普及化的同时,推动了消费观念和消费文化的改变;丰富民众生活同时促进文化交流。

19.(1)背景:工业革命(资本主义经济)发展,人口迅速增长;城市化进程加快;工人阶级队伍扩大,娱乐需求增加;团队体育运动符合工人阶级生产生活和社会价值取向;大众媒体对体育的宣传;交通与通讯技术不断进步。

(2)意义:有利于缓和阶级矛盾,维护社会稳定;促进了民族认同;促进了英国文化的输出(提升了英国文化的国际影响力);推动了社会阶层流动;为现代体育模式的形成奠定了基础。

20.示例

观点:国际体系变革的根本动力是生产力发展与技术扩散,生产力的进步和技术的传播推动了国家实力的消长,进而改变了国际体系的格局。

论述:18世纪60年代,英国率先开展第一次工业革命,机器生产逐渐取代手工劳动,生产力得到极大提升。英国成为“世界工厂”,其工业品大量输出,经济实力迅速增强。工业革命中的纺织技术、蒸汽动力技术等逐渐向欧洲其他国家扩散。但英国凭借强大的工业生产力和先进的技术先发优势在19世纪上半叶确立了其在国际体系中的霸权地位。构建了以英国为中心的资本主义世界市场体系。国际体系呈现出英国主导的格局。20世纪中叶以来,以计算机、互联网等为核心的信息技术革命极大地提高了社会生产力。美国在信息技术领域占据领先地位,推动了美国经济的持续增长,使其在国际体系中保持强大的影响力。信息技术在全球范围内迅速传播,发达国家和发展中国家都受益于技术扩散带来的机遇。新兴经济体如中国、印度等通过引进和创新信息技术,实现了经济的快速发展,提升了自身在国际体系中的地位。信息技术的广泛应用使得国际体系更加复杂多样。一方面,美国凭借其在信息技术领域的优势继续维持其全球霸权地位;另一方面,新兴经济体的崛起使国际体系呈现出多极化趋势,各国之间的相互依存度加深,国际体系的格局在不断演变。

结论:从1500年以来的世界历史来看,生产力发展与技术扩散是推动国际体系变革的根本动力。每一次重大的技术进步和生产力飞跃都伴随着国际体系格局的调整,从英国的单极霸权到多极格局的形成,再到当今复杂多变的国际体系,生产力和技术创新始终是关键的推动力量。

一、单选题

1.人类最早的农业文明和早期帝国大多出现在北纬30度附近的区域。在公元前800年至公元前200年之间,这一时期被称为“轴心时代”。尽管各文明之间相隔千山万水,但这一时期却涌现出众多伟大的精神导师,且各文明在文化上呈现出许多相似之处。这些现象表明( )

A.地理环境是文明发展的唯一决定因素

B.早期人类文明之间存在着广泛的交流

C.人类文明的发展具有一定的共性规律

D.文化发展完全依赖于农业文明的进步

2.英国某史家指出:当国家不断扩大,并开始统治大量人口之后,它们可以被称为帝国。在世界古代史上,曾出现过一些著名的帝国,如下图所示。它们都( )

①曾拥有过地跨欧亚非三大洲的疆域②促进了东西方经济联系和文化交流

③建立了完善的官僚体系和法律体系④控制了商路并对过境商品征收重税

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

3.波斯帝国大流士一世修建了著名的“皇家御道”,连接帝国各主要行省。沿途设立驿站,配备专职信使,确保信息的快速传递。古希腊历史学家希罗多德记载:“信使的速度如此之快,以至于任何希腊马匹都无法比拟。”由此可见,这一交通系统的主要作用是( )

A.促进了波斯帝国对外贸易的发展 B.有利于中央对地方的有效管理

C.推动了波斯帝国的宗教文化传播 D.便利了波斯帝国军事技术推广

4.在罗马共和国早期,军队的指挥权主要掌握在元老院手中,士兵们对元老院负责。然而,进入共和国后期,罗马长期处于频繁的战争状态,军事指挥官的权力不断膨胀,军队的忠诚逐渐从元老院转向了将军本人。这一现象表明( )

A.军队忠于将军推动了罗马对外扩张 B.战争频繁影响了罗马权力秩序

C.军队性质的变化助力罗马社会转型 D.军队变革促使法律体系的调整

5.774年,查理大帝率军前往罗马,解救教廷免遭伦巴德人的吞并。800年,查理大帝再次出兵意大利,帮助莱奥三世清除教廷内部的帮派斗争,摆脱了意大利世俗贵族的控制。同年,莱奥三世教皇在罗马为查理大帝加冕为“罗马人的皇帝”。这些事件表明了( )

A.欧洲的国家和民族认同观念逐渐增强 B.教权在与王权的斗争中逐渐占据上风

C.罗马教廷与世俗王权相互利用的关系 D.基督教会与世俗王权的利益完全一致

6.9—14世纪,欧洲封建主在庄园的中心或乡村交通要道和河道交叉处,修建了兼具防御和居住功能的城堡。14世纪之后,城堡的军事功能逐渐消失,经济功能越来越凸显,许多以“堡”为后缀结尾的城市就是以城堡为基础发展而来。由此可知,城堡是( )

A.为了防御日耳曼人而修建 B.直接导致封建王权衰落

C.完全取代庄园的经济职能 D.西欧城市的起源地之一

7.古代非洲的阿克苏姆王国地处红海沿岸(今埃塞俄比亚北部地区),在公元1世纪至7世纪期间,成为东非地区的重要贸易中心,通过海上贸易与罗马帝国、印度、阿拉伯半岛等地建立了广泛的经济和文化交流。其货币上不仅有阿克苏姆本土的宗教符号,还融合了希腊文和阿拉伯文的铭文。这体现了阿克苏姆文明( )

A.封闭性与开放性的融合 B.内生性与外源性的结合

C.多元性与互动性的统一 D.传统性与创新性的并存

8.幕府八代将军德川吉宗时期为了修改历法,于1720年向长崎发布新令,允许输入与天主教没有直接关系的汉译西洋科学书,后来扩大到数学、测量术、地理学等方面,1740年他又命令青木昆阳等人学习荷兰语,从而推动兰学的勃兴。这些举措( )

A.践行了“文明开化”的政策 B.客观上顺应了工业文明的潮流

C.奠定了明治维新的理论基础 D.利于拓宽了解西方文化的渠道

9.对比16世纪葡萄牙与17世纪荷兰的殖民方式,葡萄牙以王室特许状管理贸易,掠夺贵金属和建立大庄园为主;荷兰则依托证券交易所融资,更注重商业垄断和航运控制。这种差异主要源于( )

A.宗教改革的影响程度不同 B.资本主义发展水平的差异

C.殖民目标地区的资源禀赋 D.地理环境对经济结构塑造

10.法国哲学家笛卡儿(1596——1650)指出:“利用……那些力量,于是我们就可以成为大自然的主人和大自然的占有者了……有利于发明不可胜数的设备,使我们毫不费劲地享受地球的硕硕果实及其提供的种种方便。”这一主张( )

A.推动了人文主义的兴起 B.揭示了社会发展的规律

C.否定了宗教神学的意义 D.阐明了科学研究的价值

11.有学者将部分近代资本主义国家政治制度的特色归纳为下表,据此推断,表中①②③分别是( )

国家 特色

① 坚持“原则民主”与“程序民主”并重,建立起地域与体制的双向平衡机制。

② 淘汰了绝对君主制,开创了兼有民主制、贵族制、君主制三大要素的新政体。

③ “主权在民”取代了“主权在君”,通过对平等的执着追求,彻底摧毁了封建制度。

A.英、日、德 B.意、俄、英 C.美、德、法 D.美、英、法

12.1882年,德国移民拉勒芒在阿根廷创立“前进社”,1886年,发行官方刊物《前进报:为了劳动人民的利益》。他关注当地劳工的处境,认为“就像法国大革命摧毁封建制度一样,只有社会革命才能真正解放广大劳工”。这反映了( )

A.社会主义思潮的传播 B.社会经济结构的畸形 C.多元思想跨地域融合 D.民族解放运动的兴起

13.19世纪初,罹患职业病被视为工人个体的不幸遭遇。1864年,枢密院医疗官西蒙提出:“为了饱受职业病折磨的劳动者的利益,劳动卫生环境应纳入法律条款。”此后英国逐渐建起职业病防治体系。这表明( )

A.科学革命推动了医疗技术进步 B.工业革命促进了政府职能转变

C.福利制度消弭了两大阶级矛盾 D.工厂制度改善了工人劳动条件

14.下表为1870—1917年拉美主要国家经济发展情况统计表。

领域 墨西哥 巴西 阿根廷

外贸 主要出口产品 石油、金银 咖啡、橡胶 咖啡、橡胶

占总出口比 85% 90% 95%

外资控制领域 石油(美资) 种植园(欧美) 肉类加工(英资)

据表可知,拉美主要国家( )

A.经济命脉被西葡控制 B.国民经济比例不协调

C.民主革命的道路曲折 D.经济依附性特征明显

15.1958~1971年间,美苏两国在卫生领域开展了多种形式的交流,如联合科学会议、代表团与科学家互访、出版物交换等,提高了两国应对严重疾病威胁的能力。可见,当时美苏两国的卫生交流( )

A.冲破了双方长期形成的矛盾 B.超越了政治意识形态的影响

C.适应了两国经济发展的需要 D.顺应了世界和平发展的潮流

16.下表为2016年全球主要经济合作区块的一组数据,同一区块未必地理位置相邻,相距较远贸易联系紧密的国家也能成为同一区块。表中信息反映出当前经济合作的特征是( )

区块名称 “一带一路” 欧亚经济联盟 美洲自由贸易区 欧洲 全面与进步跨太平洋伙伴关系协定 区域全面经济伙伴关系

驱动中心 中国 俄罗斯 美国 欧盟 日本 东盟

国家和地区数量 65 6 34 44 11 16

GDP占全球份额% 30.67 1.98 33.32 25.21 13.42 31.5

A.全球经济合作的普遍性 B.区域经济合作的多元化

C.经济合作的单极化趋势 D.经济合作的封闭性增强

二、材料题

17.阅读材料,完成下列要求。

材料 《都灵草纸地图》长约2.82米,宽约0.41米,是目前唯一留存至今的古埃及地图。该地图在19世纪20年代发现于麦地那工匠村附近的一间墓室中。地图主要由3块较大残片和一些零散残片组成,由于破损较为严重,最初并未引起学界的关注,甚至一度被认为是王室建造墓葬所用的“建筑图”或是开采矿区使用的“工程图”。

《都灵草纸地图》(部分残片)

1842年,菜比修斯对“金矿图”等残片进行临摹,根据“金矿图”断裂处的形状和特征进行标记、拼接,将其余残片按照它们彼此的位置关系进行排列。1866年,利伯莱恩将“哈玛玛特谷地图”残片中8行僧侣体埃及语转写为圣书体埃及语,推断该图绘制于第十九王朝国王拉美西斯二世统治时期。20世纪初,查巴斯在完成新拟补的“金矿图”后,认为除少数未知残片外,这幅图基本已经拼接完整。之后嘉丁纳尔根据“金矿图”和“哈玛玛特谷地图”残片边缘的形状,以及地理特征进行匹配,推测“金矿图”应在卷轴里侧,“哈玛玛特谷地图”应在卷轴外侧。1949年,戈杨根据哈玛玛特谷地采矿铭文推断,认为该图属于第二十王朝国王拉美西斯四世统治时期。1988年,克莱姆将地图中轴线上的碎片旋转180度,清晰地展现出图中河谷的延伸方向,使每块残片的排列位置更趋合理、准确。1989年,哈雷尔携带地图副本,前往埃及进行实地观测,进一步断定该地位于埃及东部沙漠哈玛玛特谷地,但地图仍很难与哈玛玛特谷地的地名和地理特征完全匹配。

——摘编自王亮《〈都灵草纸地图〉及其史料价值》

(1)根据材料并结合古代文明的发展史实,简述《都灵草纸地图》出现的影响。

(2)根据材料,分析学者在《都灵草纸地图》识别界定过程中的分歧并说明造成分歧的原因。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料 1602年和1603年荷兰截获两艘满载中国瓷器、丝绸、漆器的葡萄牙商船,拍卖获利将近600万荷兰盾。新成立的荷兰东印度公司从中敏锐地发现了巨大商机,1604年该公司商船就满载中国的外销瓷器回归了,到1620年每年大约带回10万件瓷器。中国瓷器大规模涌入欧洲市场,使得原本仅供王公贵族收藏的异国瓷器开始进入寻常百姓家。中国瓷器严重冲击了荷兰的陶器制作行业,面对激烈竞争,代尔夫特地区的陶匠致力于模仿中国外销瓷白底青花的纹饰,并取得非常相似的效果。17世纪中后期,他们特意选择具有奇异色彩的元素,以西方的表现手法重新组合,形成与中国外销瓷不同的表现形式,最终促进荷兰本土化陶瓷装饰风格的形成。

——摘编自孙晶《青花里的中国风:17世纪荷兰代尔夫特陶器的模仿与本土化之路》

(1)根据材料结合所学,概括17世纪荷兰东印度公司从中国进口瓷器的特点。

(2)根据材料,分析中国瓷器对荷兰社会和经济产生的影响。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料 商业化大众体育的新模式在维多利亚时代后期出现“具体来说,体育革命需要三个关键要素:产业工人阶级、统一的民族文化和大众通俗报纸。19世纪,英国资本主义迅速发展,这带了人口的迅速增长。从19世纪50年代开始,英国的过半人口住在城市里。工人阶级大量涌入城市,带来了他们的娱乐需求。橄榄球和篮球作为团队运动,强调团队合作,身体对抗和战略部署,这些特点与工人阶级的生活经历有为深刻的共鸣。这些运动带来的激动、兴奋、阶级认同感,甚至推广为地区认同和民族认同。报刊媒体在此时大众运动发展中起到了核心作用。媒体不仅宣传和表达了运动的意识形态,也引发和创办了竞赛和其他组织。媒体为现代体育的工业革命提供了生命之血。

——摘编自托尼·柯林斯《体育简史》

(1)根据材料并结合所学知识,分析19世纪以来英国“体育革命”发生的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,分析19世纪以来体育运动发展的意义。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料 阿里吉认为,国际体系的演变本质上是霸权更替的过程。他将资本主义的发展划分为不同的周期,每个周期都以一个霸权国家为核心,如荷兰、英国和美国。这些霸权国家通过经济、军事和政治手段维持其主导地位,但随着时间的推移,新的霸权国家逐渐崛起并取代旧的霸权国家。

——乔万尼·阿里吉《漫长的20世纪;金钱、权力与我们社会的根源》

吉尔平认为,国际体系变革的根本动力是生产力发展与技术扩散。他强调,技术革命和经济增长导致国家间力量对比的变化,进而引发国际秩序的变革。吉尔平的理论强调经济基础对国际体系的决定性作用,认为技术进步是推动国际体系变革的关键因素。

——罗伯特·吉尔平《世界政治中的战争与变革》

请任选一种观点,结合1500年以来的世界历史的相关史实进行论证。(要求:论点鲜明,逻辑清晰,运用至少两个典型史实。)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C A B B C D B D B D

题号 11 12 13 14 15 16

答案 D A B D B B

17.(1)展现古埃及对区域资源的开发与利用情况;有助于探究拉美西斯四世时期的统治;加深对古埃及人的地图绘制、地理认知的理解;了解埃及为中心的跨区域文明交流情况。

(2)分歧:地图的功用:建筑图、工程图、金矿图;

地图的年代:拉美西斯二世或四世。

对地图的拼接和解读方式存在差异。

原因:古地图年代久远,残片破损和不完整性;古地图绘制技术与条件有限;古今地理环境变化影响判别;学者对地图研究方法和视角差异;时代背景和学术环境的影响。

18.(1)商业敏锐性;规模大,利润高;持续时间长;市场普及化,从贵族到平民。

(2)获得丰厚的利润,推动了贸易发展;经历技术模仿与创新,推动本国产业升级,提升本国商品的竞争力;瓷器普及化的同时,推动了消费观念和消费文化的改变;丰富民众生活同时促进文化交流。

19.(1)背景:工业革命(资本主义经济)发展,人口迅速增长;城市化进程加快;工人阶级队伍扩大,娱乐需求增加;团队体育运动符合工人阶级生产生活和社会价值取向;大众媒体对体育的宣传;交通与通讯技术不断进步。

(2)意义:有利于缓和阶级矛盾,维护社会稳定;促进了民族认同;促进了英国文化的输出(提升了英国文化的国际影响力);推动了社会阶层流动;为现代体育模式的形成奠定了基础。

20.示例

观点:国际体系变革的根本动力是生产力发展与技术扩散,生产力的进步和技术的传播推动了国家实力的消长,进而改变了国际体系的格局。

论述:18世纪60年代,英国率先开展第一次工业革命,机器生产逐渐取代手工劳动,生产力得到极大提升。英国成为“世界工厂”,其工业品大量输出,经济实力迅速增强。工业革命中的纺织技术、蒸汽动力技术等逐渐向欧洲其他国家扩散。但英国凭借强大的工业生产力和先进的技术先发优势在19世纪上半叶确立了其在国际体系中的霸权地位。构建了以英国为中心的资本主义世界市场体系。国际体系呈现出英国主导的格局。20世纪中叶以来,以计算机、互联网等为核心的信息技术革命极大地提高了社会生产力。美国在信息技术领域占据领先地位,推动了美国经济的持续增长,使其在国际体系中保持强大的影响力。信息技术在全球范围内迅速传播,发达国家和发展中国家都受益于技术扩散带来的机遇。新兴经济体如中国、印度等通过引进和创新信息技术,实现了经济的快速发展,提升了自身在国际体系中的地位。信息技术的广泛应用使得国际体系更加复杂多样。一方面,美国凭借其在信息技术领域的优势继续维持其全球霸权地位;另一方面,新兴经济体的崛起使国际体系呈现出多极化趋势,各国之间的相互依存度加深,国际体系的格局在不断演变。

结论:从1500年以来的世界历史来看,生产力发展与技术扩散是推动国际体系变革的根本动力。每一次重大的技术进步和生产力飞跃都伴随着国际体系格局的调整,从英国的单极霸权到多极格局的形成,再到当今复杂多变的国际体系,生产力和技术创新始终是关键的推动力量。

同课章节目录