福建省福州市八县(市,区)协作校2024-2025学年高二下学期期末联考历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 福建省福州市八县(市,区)协作校2024-2025学年高二下学期期末联考历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 29.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-26 08:08:09 | ||

图片预览

文档简介

福建省福州市八县(市,区)协作校2024-2025学年高二下学期期末联考历史试题

一、单选题

1.如表所示为战国时期部分手工业发展的相关记载。这些记载反映了战国时期( )

记载内容 出处

齐地“织作冰纨绮绣纯丽之物,号为冠带衣履天下” 《汉书·地理志》

秦国有“左采铁”“右采铁”等专门管理冶铁的官职,其青铜剑采用复合金属工艺,刃部坚韧、锋利 考古发现与《秦律》记载

楚国漆器工艺发达,其彩绘漆器色彩艳丽,纹饰精美,远销各地 湖南、湖北等地战国楚墓出土文物

A.各国手工业发展水平趋于一致 B.官营手工业主导地位开始确立

C.手工业地域特色与专业化发展 D.民间手工业生产规模不断扩大

2.成书于战国的《禹贡》根据土地肥沃程度将九州分成上中下三等,下等的三个州为梁州、荆州和扬州,包括今天的四川、长江中游和长江下游地区。对此解读最合理的是,战国时期( )

A.经济重心与政治中心基本重合 B.人们对九州土质的判断不准确

C.南方地区尚未得到充分的开发 D.九州划分具有明显的政治意图

3.北魏孝文帝改革中有一项规定是,鲜卑贵族死后不能归葬大同,全部葬在洛阳附近。这一措施( )

A.旨在推动鲜卑族完成封建化 B.强化了北魏对中原地区的控制

C.缓和了南北政权的对立局势 D.直接削弱了旧贵族的政治特权

4.元朝建立40余年后,恢复了科举考试。在恢复后的科举考试中,蒙古人、色目人、汉人、南人在会试均有25人的录取名额;考试场次上,蒙古人、色目人需考2场,汉人、南人则需考3场。据此可知,元朝恢复科举制( )

A.实现了各民族间的平等参政 B.致力于缩小不同民族文化差距

C.以平衡利益维护统治为目的 D.推动了科举制度的公平化发展

5.明朝建立初年,明太祖对皇子皇孙指出:大明的四周有十五个国家属于“不征之国”,如果他们进贡并接受中国的宗主国地位,当善待之。在此,明太祖意在( )

A.强化“海禁”政策 B.彰显大明国威 C.应对北方游牧势力 D.维护宗藩关系

6.1860年,清政府颁布《招工章程十二条》。下表所示为该章程部分内容。据此可知,该章程( )

以上各款公同酌定之外!又经言明,除华民不待承招,自行出洋,中国官宪毫不拦阻外,若有意图招工,不遵章程,另行设法,招致华民承约出洋作工,此为例所严禁,查出另行重办。更有华民不肯离国,有人胆敢私行骗往,勉强胁从,即照刑部奏定新章,立予正法。

A.有效遏制了列强非法华工贸易 B.是中国半殖民地化加深的产物

C.表明中国主动融入世界市场 D.旨在强化对海外华工的保护

7.下表所示为民国时期齐鲁大学等大学的招生考试作文题。由此可见,当时中国的大学教育( )

作文题目 学校及时间

语谓“多难兴邦”,试申其说 齐鲁大学,1933年

读书志不在温饱论 辅仁大学,1941年

士大夫无耻即为国耻说 国立中山大学,1942年

A.注重培育学生的家国担当 B.未脱离官学教育框架

C.作文命题不关注社会现实 D.旨在服务于抗战宣传

8.下表所示为近代著名杂志《东方杂志》民国初年的大事摘编(部分)。这反映了( )

年份 大事

1916 杜亚泉发表《静的文明与动的文明》,主张调和东西文化

1917 恽代英发表文章《结婚问题之研究》,力主男女婚姻自主

1921 潘公展发表文章《近代社会主义及其批评》:“社会主义在今日的中国,仿佛有‘雄鸡一鸣天下晓’的情景”

A.马克思主义的传播 B.中国革命的道路日渐清晰

C.社会思潮的演进 D.新文化运动阵营发生分裂

9.1941年6月22日,《解放日报》发表社论《实行正确的民族政策》,提出抗战建国是包括少数民族在内的各民族的神圣事业、国内各民族一律平等、对少数民族实行最低限度的民主改革与民生改善等主张。这些主张( )

A.说明中国共产党开始意识到民族问题的重要性

B.为巩固抗日民族统一战线提供了政策和依据

C.推动了少数民族地区社会政治改革的全面开展

D.意在发展平等团结互助的社会主义民族关系

10.自2018年起,国家医保局连续五年开展医保药品目录调整,通过价格谈判将部分新型抗癌药纳入医保,平均降价幅度超过50%。以慢性粒细胞白血病药物为例,谈判后患者年自付费用由45万降至17.5万。这体现出我国( )

A.公费医疗系统效率较高 B.医疗机构的服务职能扩大

C.医保体系维护民生福祉 D.医疗服务的市场化程度高

11.公元前626年左右,新巴比伦王国颁行了《新巴比伦法典》,内容涉及婚嫁过程中的财产赠予及其纠纷的处理,如该法典规定:自由民的妻子……死(或遗留)后,她应将她的嫁妆给她丈夫或她想给的任何人。这可用于说明新巴比伦王国( )

A.民事关系得到精细规范 B.女性政治地位较高

C.世俗王权支配遗产继承 D.法律体系较为完备

12.日本奈良时代(710—784年)诗歌集《万叶集》中收录的《贫穷问答歌》,以对话体描绘了日本当时的贫富差距,如“衣薄风寒夜,饥肠响若雷”与“锦衾温兽炭,宴饮醉方归”形成鲜明对比;《东歌》则多反映地方农耕生活,如“春日农田忙,男女插秧急”。这些诗歌( )

A.歌颂劳动人民与田园生活 B.凸显贵族与平民的阶级对立

C.展现社会矛盾与生产场景 D.体现农业生产的决定性作用

13.哥伦布和后来往来于大西洋两端的航海者都遵循一个基本的航行规律:先从欧洲出发,沿海岸线航行至盛行东北信风的非洲海岸线,然后再借助东北信风抵达美洲,最终从美洲东北方顺着西风回到欧洲。该航线( )

A.使新航路开辟突破了洋流限制 B.促进了大西洋“三角贸易”

C.证实了地圆学说的科学合理性 D.推动全球殖民体系的确立

14.一战期间,德国的宣传将俄国人描绘成半亚洲的野蛮人,法国的宣传将德国士兵描绘成愚蠢、不文明的野兽。德法此举( )

A.体现了一战的非正义性 B.试图争取国际社会支持

C.意在动员民众参加战争 D.揭示出现代战争的残酷

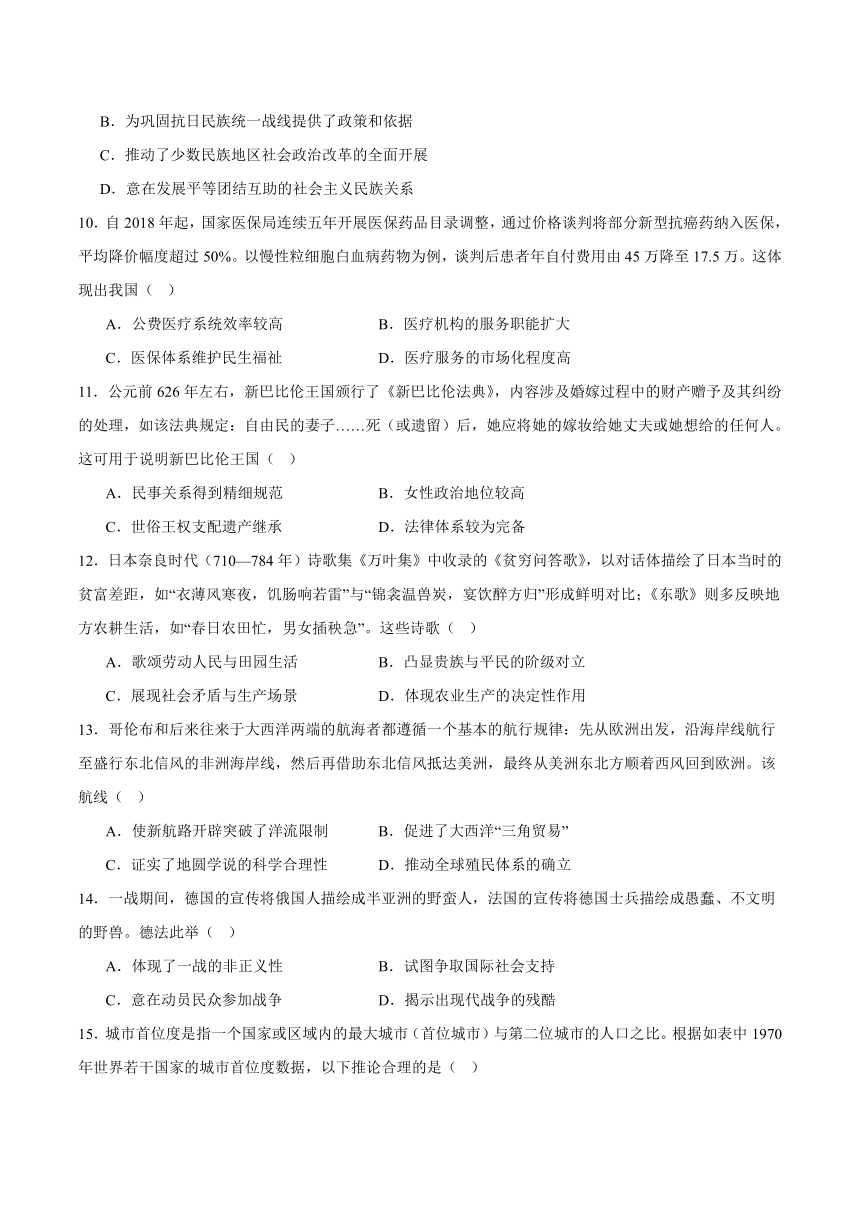

15.城市首位度是指一个国家或区域内的最大城市(首位城市)与第二位城市的人口之比。根据如表中1970年世界若干国家的城市首位度数据,以下推论合理的是( )

国别 首位城市 首位度

秘鲁 利马 13.1

阿根廷 布宜诺斯艾利斯 11.5

伊朗 德黑兰 6.5

美国 纽约 1.7

意大利 罗马 1.6

A.城市首位度越高说明该国的城市化水平越高

B.城市首位度与国家的经济发展水平呈负相关

C.拉美国家城市化主要受殖民主义的历史影响

D.城市首位度可反映区域内各城市的均衡状况

16.1992年,Dealing2000-2交易系统的诞生使外汇市场从声讯交易向电子化转型。它模糊了银行间市场与客户市场的界限,使对冲基金、零售投资者等非银行主体能够通过电子平台直接参与交易,市场参与者数量激增。这反映出( )

A.科技重构了国际金融市场 B.经济全球化推动金融行业创新

C.政策调整促进了市场参与 D.银行在金融市场的地位被削弱

二、材料题

17.阅读材料,完成下列要求。

材料 宋朝的海外贸易概况(部分)

序号 史籍 史料 内容

① 《宋史·食货志》 "凡大食、古逻、阇婆、占城、勃泥……诸蕃并通贸易""商人出海外蕃国贩易者,令并诣两浙司市舶司请给官券……"

② 《诸蕃志》 "肉豆蔻、安息香、芦荟……本国(大食)所产,多运载与三佛齐贸易商贾转贩以至中国"

③ 《萍洲可谈》 "璘瑁苏木凡粗色抽三分,抽外官市各有差……""商人言船大人众则敢往……货多陶器,大小相套"

④ 《岭外代答》 "广州……发船乘北风行,约四十日到地名蓝里,博买苏木、白锡、长白藤。……再乘东北风六十日顺风方到(麻离拔国)"

利用上表的史料进行互证,说明宋朝时期海外贸易的特点。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料 英国政府由议会多数党领袖出任首相,首相提名各部大臣。如果首相所在的党在议会选举中失败,首相必须下野,由在选举中赢得多数的党重新组阁。美国则以总统为政府首脑。总统由选民选举产生,任期四年,并提名阁僚,总统能否连任不会直接受到国会选举胜败的影响。

——整理自何平立《西方政治制度史》等

根据材料并结合所学知识,比较近代美国和英国政治体制的不同点并说明原因。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料 中国国家图书馆的发展历程

时间 内容

清代乾隆年间 朝廷设四库全书馆,编纂《四库全书》并建文渊阁等七阁藏书,形成“辨章学术,考镜源流”的官府藏书传统

1909年 清政府批准筹建京师图书馆,调拨《四库全书》等古籍入馆,之后规定图书馆应“保存国粹,造就通才,以备硕学专家研究学艺、学生士人检阅考证之用”

1950年 京师图书馆更名为“北京图书馆”,接收了大量私家藏书与海外回流文献

1987年 北京图书馆新馆建成时藏书达1400万册,成为当时亚洲最大的图书馆

2014年 国家图书馆二期工程竣工,数字资源总量超过1000TB,“中华古籍资源库”在线发布古籍数字资源3.3万部,推动了传统文化在数字时代的传播

——摘编自李致忠《中国国家图书馆馆史资料长编》、韩永进《中国图书馆事业发展报告·数字图书馆卷》等

结合中国近现代史的相关知识,围绕“国家图书馆的发展”拟定一个论题,并予以阐释。(要求:论题明确,史论结合,逻辑严谨,表述清晰)

三、综合题

20.阅读材料,完成下列要求。

材料一 据统计,自1825年至1835年底,英国议会通过了54项各式各样的铁路条例。1836—1837年,英国议会通过了39项新路线的铁路条例。截至1838年9月,英国共修筑了500英里公共机车铁路。当时,修筑铁路仅靠资本家单个资本是无能为力的,必须采用组建股份公司的办法。“报纸支持这种狂热;政府许可这种狂热;人民不惜为它而解囊。铁路一时蔚然成风,如火如荼”。

——摘编自许毅《公有制·产权·现代企业制度》

材料二 从第一个五年计划开始,国家在西北地区相继建成了天水至兰州的天兰铁路(1954年建成)、兰州至西宁的兰青铁路(1961年建成)等几条干线,结束了青海、新疆、宁夏没有铁路的历史。在西南的云、贵、川三省,陆续兴建了成都至重庆的成渝铁路(1953年建成)、宝鸡至成都的宝成铁路(1957年建成)等多条干线,初步形成了西南地区的路网骨架。这些铁路的建成,改变了西南、西北地区交通闭塞的状况,加强了内地与沿海的联系。

——摘编自《预测》杂志资料室编《中国经济基本资料》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括推动1825—1838年英国铁路建设的因素及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出20世纪五六十年代中国铁路建设的历史背景及特点。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈铁路建设发展的历史启示。

参考答案

1.C

2.C

3.B

4.C

5.D

6.B

7.A

8.C

9.B

10.C

11.A

12.C

13.B

14.C

15.D

16.A

17.说明:史料①③互证,说明宋朝时期海外贸易受到官方重视(宋朝政府设置专门机构管理海外贸易);史料①④互证,说明宋朝时期海外贸易范围广阔;史料②③或②④互证,说明宋朝时期海外贸易商品种类丰富;四则史料共同说明宋朝时期海外贸易繁荣。

18.不同点:英国政府首脑(首相)由议会产生,对议会负责,美国政府首脑(总统)由选民间接选举产生,对选民负责;英国权力中心在议会,美国将国家权力一分为三、相互制衡;英国实行君主立宪制,美国实行共和制。(答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

原因:英国有封建君主传统,通过妥协确立君主立宪制;美国深受欧洲启蒙思想影响;美国没有经历封建社会,是在摆脱英国殖民统治后直接建立了资本主义国家。(答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

19.示例

论题:中国国家图书馆的发展体现出中国文化传承与时代需求的互动。

阐释:清代四库全书馆的设立,体现传统官府藏书“辨章学术”的文化功能,其编纂《四库全书》的行为,本质是封建王朝对文化的系统性整理与集权控制。1909年京师图书馆的创立具有划时代意义:不仅“保存国粹”的宗旨延续传统藏书理念,而且“造就通才”的定位已融入近代教育思想;调拨古籍、开放阅览的举措,使藏书从皇室贵族的特权象征转向社会公众的共享资源,这一转变与科举制废除后知识传播模式的革新形成历史呼应。新中国成立后,国家图书馆广泛接收私家藏书、推进古籍数字化工程,既继承了图书馆“保存文献”的历史使命,又借助数字技术突破传统藏书的时空局限。

总之,国家图书馆紧扣不同时代文化传承与社会需求。从古籍收藏到数字资源建设,国家图书馆既是中国文化传承脉络的见证,也是时代推动文化事业发展的缩影,持续为文化传承、学术研究与社会进步提供支撑。

(“示例”仅供参考,不作为评分唯一标准)

20.(1)因素:工业革命的推动;蒸汽机车的发明和改进;股份制的发展;政府和民众的支持。

影响:推动了工业革命深入发展;加快了城市化进程;加强了区域间的经济联系,加速了商品流通,带动了相关产业的发展;促使股份公司壮大,推动了现代企业制度形成;易引发投机行为,导致经济波动。(答出三点即可)

(2)历史背景:新中国成立初期交通等基础设施落后,铁路布局极不均衡;国民经济恢复后,亟须通过基础设施建设推动工业化;世界上冷战局势凸显,中国先后面临美国、苏联的军事威胁。(答出两点即可)

特点:主要布局在工业基地和战略后方;由国家力量主导实施;成效显著;集中力量修建干线,形成区域铁路路网骨架。(答出三点即可)

(3)启示:铁路是工业化与现代化的重要基础设施,铁路建设对国家治理具有战略性作用;根据国情选择铁路建设模式;铁路建设需兼顾经济效益与社会效益,促进各区域均衡发展。(答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

一、单选题

1.如表所示为战国时期部分手工业发展的相关记载。这些记载反映了战国时期( )

记载内容 出处

齐地“织作冰纨绮绣纯丽之物,号为冠带衣履天下” 《汉书·地理志》

秦国有“左采铁”“右采铁”等专门管理冶铁的官职,其青铜剑采用复合金属工艺,刃部坚韧、锋利 考古发现与《秦律》记载

楚国漆器工艺发达,其彩绘漆器色彩艳丽,纹饰精美,远销各地 湖南、湖北等地战国楚墓出土文物

A.各国手工业发展水平趋于一致 B.官营手工业主导地位开始确立

C.手工业地域特色与专业化发展 D.民间手工业生产规模不断扩大

2.成书于战国的《禹贡》根据土地肥沃程度将九州分成上中下三等,下等的三个州为梁州、荆州和扬州,包括今天的四川、长江中游和长江下游地区。对此解读最合理的是,战国时期( )

A.经济重心与政治中心基本重合 B.人们对九州土质的判断不准确

C.南方地区尚未得到充分的开发 D.九州划分具有明显的政治意图

3.北魏孝文帝改革中有一项规定是,鲜卑贵族死后不能归葬大同,全部葬在洛阳附近。这一措施( )

A.旨在推动鲜卑族完成封建化 B.强化了北魏对中原地区的控制

C.缓和了南北政权的对立局势 D.直接削弱了旧贵族的政治特权

4.元朝建立40余年后,恢复了科举考试。在恢复后的科举考试中,蒙古人、色目人、汉人、南人在会试均有25人的录取名额;考试场次上,蒙古人、色目人需考2场,汉人、南人则需考3场。据此可知,元朝恢复科举制( )

A.实现了各民族间的平等参政 B.致力于缩小不同民族文化差距

C.以平衡利益维护统治为目的 D.推动了科举制度的公平化发展

5.明朝建立初年,明太祖对皇子皇孙指出:大明的四周有十五个国家属于“不征之国”,如果他们进贡并接受中国的宗主国地位,当善待之。在此,明太祖意在( )

A.强化“海禁”政策 B.彰显大明国威 C.应对北方游牧势力 D.维护宗藩关系

6.1860年,清政府颁布《招工章程十二条》。下表所示为该章程部分内容。据此可知,该章程( )

以上各款公同酌定之外!又经言明,除华民不待承招,自行出洋,中国官宪毫不拦阻外,若有意图招工,不遵章程,另行设法,招致华民承约出洋作工,此为例所严禁,查出另行重办。更有华民不肯离国,有人胆敢私行骗往,勉强胁从,即照刑部奏定新章,立予正法。

A.有效遏制了列强非法华工贸易 B.是中国半殖民地化加深的产物

C.表明中国主动融入世界市场 D.旨在强化对海外华工的保护

7.下表所示为民国时期齐鲁大学等大学的招生考试作文题。由此可见,当时中国的大学教育( )

作文题目 学校及时间

语谓“多难兴邦”,试申其说 齐鲁大学,1933年

读书志不在温饱论 辅仁大学,1941年

士大夫无耻即为国耻说 国立中山大学,1942年

A.注重培育学生的家国担当 B.未脱离官学教育框架

C.作文命题不关注社会现实 D.旨在服务于抗战宣传

8.下表所示为近代著名杂志《东方杂志》民国初年的大事摘编(部分)。这反映了( )

年份 大事

1916 杜亚泉发表《静的文明与动的文明》,主张调和东西文化

1917 恽代英发表文章《结婚问题之研究》,力主男女婚姻自主

1921 潘公展发表文章《近代社会主义及其批评》:“社会主义在今日的中国,仿佛有‘雄鸡一鸣天下晓’的情景”

A.马克思主义的传播 B.中国革命的道路日渐清晰

C.社会思潮的演进 D.新文化运动阵营发生分裂

9.1941年6月22日,《解放日报》发表社论《实行正确的民族政策》,提出抗战建国是包括少数民族在内的各民族的神圣事业、国内各民族一律平等、对少数民族实行最低限度的民主改革与民生改善等主张。这些主张( )

A.说明中国共产党开始意识到民族问题的重要性

B.为巩固抗日民族统一战线提供了政策和依据

C.推动了少数民族地区社会政治改革的全面开展

D.意在发展平等团结互助的社会主义民族关系

10.自2018年起,国家医保局连续五年开展医保药品目录调整,通过价格谈判将部分新型抗癌药纳入医保,平均降价幅度超过50%。以慢性粒细胞白血病药物为例,谈判后患者年自付费用由45万降至17.5万。这体现出我国( )

A.公费医疗系统效率较高 B.医疗机构的服务职能扩大

C.医保体系维护民生福祉 D.医疗服务的市场化程度高

11.公元前626年左右,新巴比伦王国颁行了《新巴比伦法典》,内容涉及婚嫁过程中的财产赠予及其纠纷的处理,如该法典规定:自由民的妻子……死(或遗留)后,她应将她的嫁妆给她丈夫或她想给的任何人。这可用于说明新巴比伦王国( )

A.民事关系得到精细规范 B.女性政治地位较高

C.世俗王权支配遗产继承 D.法律体系较为完备

12.日本奈良时代(710—784年)诗歌集《万叶集》中收录的《贫穷问答歌》,以对话体描绘了日本当时的贫富差距,如“衣薄风寒夜,饥肠响若雷”与“锦衾温兽炭,宴饮醉方归”形成鲜明对比;《东歌》则多反映地方农耕生活,如“春日农田忙,男女插秧急”。这些诗歌( )

A.歌颂劳动人民与田园生活 B.凸显贵族与平民的阶级对立

C.展现社会矛盾与生产场景 D.体现农业生产的决定性作用

13.哥伦布和后来往来于大西洋两端的航海者都遵循一个基本的航行规律:先从欧洲出发,沿海岸线航行至盛行东北信风的非洲海岸线,然后再借助东北信风抵达美洲,最终从美洲东北方顺着西风回到欧洲。该航线( )

A.使新航路开辟突破了洋流限制 B.促进了大西洋“三角贸易”

C.证实了地圆学说的科学合理性 D.推动全球殖民体系的确立

14.一战期间,德国的宣传将俄国人描绘成半亚洲的野蛮人,法国的宣传将德国士兵描绘成愚蠢、不文明的野兽。德法此举( )

A.体现了一战的非正义性 B.试图争取国际社会支持

C.意在动员民众参加战争 D.揭示出现代战争的残酷

15.城市首位度是指一个国家或区域内的最大城市(首位城市)与第二位城市的人口之比。根据如表中1970年世界若干国家的城市首位度数据,以下推论合理的是( )

国别 首位城市 首位度

秘鲁 利马 13.1

阿根廷 布宜诺斯艾利斯 11.5

伊朗 德黑兰 6.5

美国 纽约 1.7

意大利 罗马 1.6

A.城市首位度越高说明该国的城市化水平越高

B.城市首位度与国家的经济发展水平呈负相关

C.拉美国家城市化主要受殖民主义的历史影响

D.城市首位度可反映区域内各城市的均衡状况

16.1992年,Dealing2000-2交易系统的诞生使外汇市场从声讯交易向电子化转型。它模糊了银行间市场与客户市场的界限,使对冲基金、零售投资者等非银行主体能够通过电子平台直接参与交易,市场参与者数量激增。这反映出( )

A.科技重构了国际金融市场 B.经济全球化推动金融行业创新

C.政策调整促进了市场参与 D.银行在金融市场的地位被削弱

二、材料题

17.阅读材料,完成下列要求。

材料 宋朝的海外贸易概况(部分)

序号 史籍 史料 内容

① 《宋史·食货志》 "凡大食、古逻、阇婆、占城、勃泥……诸蕃并通贸易""商人出海外蕃国贩易者,令并诣两浙司市舶司请给官券……"

② 《诸蕃志》 "肉豆蔻、安息香、芦荟……本国(大食)所产,多运载与三佛齐贸易商贾转贩以至中国"

③ 《萍洲可谈》 "璘瑁苏木凡粗色抽三分,抽外官市各有差……""商人言船大人众则敢往……货多陶器,大小相套"

④ 《岭外代答》 "广州……发船乘北风行,约四十日到地名蓝里,博买苏木、白锡、长白藤。……再乘东北风六十日顺风方到(麻离拔国)"

利用上表的史料进行互证,说明宋朝时期海外贸易的特点。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料 英国政府由议会多数党领袖出任首相,首相提名各部大臣。如果首相所在的党在议会选举中失败,首相必须下野,由在选举中赢得多数的党重新组阁。美国则以总统为政府首脑。总统由选民选举产生,任期四年,并提名阁僚,总统能否连任不会直接受到国会选举胜败的影响。

——整理自何平立《西方政治制度史》等

根据材料并结合所学知识,比较近代美国和英国政治体制的不同点并说明原因。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料 中国国家图书馆的发展历程

时间 内容

清代乾隆年间 朝廷设四库全书馆,编纂《四库全书》并建文渊阁等七阁藏书,形成“辨章学术,考镜源流”的官府藏书传统

1909年 清政府批准筹建京师图书馆,调拨《四库全书》等古籍入馆,之后规定图书馆应“保存国粹,造就通才,以备硕学专家研究学艺、学生士人检阅考证之用”

1950年 京师图书馆更名为“北京图书馆”,接收了大量私家藏书与海外回流文献

1987年 北京图书馆新馆建成时藏书达1400万册,成为当时亚洲最大的图书馆

2014年 国家图书馆二期工程竣工,数字资源总量超过1000TB,“中华古籍资源库”在线发布古籍数字资源3.3万部,推动了传统文化在数字时代的传播

——摘编自李致忠《中国国家图书馆馆史资料长编》、韩永进《中国图书馆事业发展报告·数字图书馆卷》等

结合中国近现代史的相关知识,围绕“国家图书馆的发展”拟定一个论题,并予以阐释。(要求:论题明确,史论结合,逻辑严谨,表述清晰)

三、综合题

20.阅读材料,完成下列要求。

材料一 据统计,自1825年至1835年底,英国议会通过了54项各式各样的铁路条例。1836—1837年,英国议会通过了39项新路线的铁路条例。截至1838年9月,英国共修筑了500英里公共机车铁路。当时,修筑铁路仅靠资本家单个资本是无能为力的,必须采用组建股份公司的办法。“报纸支持这种狂热;政府许可这种狂热;人民不惜为它而解囊。铁路一时蔚然成风,如火如荼”。

——摘编自许毅《公有制·产权·现代企业制度》

材料二 从第一个五年计划开始,国家在西北地区相继建成了天水至兰州的天兰铁路(1954年建成)、兰州至西宁的兰青铁路(1961年建成)等几条干线,结束了青海、新疆、宁夏没有铁路的历史。在西南的云、贵、川三省,陆续兴建了成都至重庆的成渝铁路(1953年建成)、宝鸡至成都的宝成铁路(1957年建成)等多条干线,初步形成了西南地区的路网骨架。这些铁路的建成,改变了西南、西北地区交通闭塞的状况,加强了内地与沿海的联系。

——摘编自《预测》杂志资料室编《中国经济基本资料》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括推动1825—1838年英国铁路建设的因素及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出20世纪五六十年代中国铁路建设的历史背景及特点。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈铁路建设发展的历史启示。

参考答案

1.C

2.C

3.B

4.C

5.D

6.B

7.A

8.C

9.B

10.C

11.A

12.C

13.B

14.C

15.D

16.A

17.说明:史料①③互证,说明宋朝时期海外贸易受到官方重视(宋朝政府设置专门机构管理海外贸易);史料①④互证,说明宋朝时期海外贸易范围广阔;史料②③或②④互证,说明宋朝时期海外贸易商品种类丰富;四则史料共同说明宋朝时期海外贸易繁荣。

18.不同点:英国政府首脑(首相)由议会产生,对议会负责,美国政府首脑(总统)由选民间接选举产生,对选民负责;英国权力中心在议会,美国将国家权力一分为三、相互制衡;英国实行君主立宪制,美国实行共和制。(答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

原因:英国有封建君主传统,通过妥协确立君主立宪制;美国深受欧洲启蒙思想影响;美国没有经历封建社会,是在摆脱英国殖民统治后直接建立了资本主义国家。(答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

19.示例

论题:中国国家图书馆的发展体现出中国文化传承与时代需求的互动。

阐释:清代四库全书馆的设立,体现传统官府藏书“辨章学术”的文化功能,其编纂《四库全书》的行为,本质是封建王朝对文化的系统性整理与集权控制。1909年京师图书馆的创立具有划时代意义:不仅“保存国粹”的宗旨延续传统藏书理念,而且“造就通才”的定位已融入近代教育思想;调拨古籍、开放阅览的举措,使藏书从皇室贵族的特权象征转向社会公众的共享资源,这一转变与科举制废除后知识传播模式的革新形成历史呼应。新中国成立后,国家图书馆广泛接收私家藏书、推进古籍数字化工程,既继承了图书馆“保存文献”的历史使命,又借助数字技术突破传统藏书的时空局限。

总之,国家图书馆紧扣不同时代文化传承与社会需求。从古籍收藏到数字资源建设,国家图书馆既是中国文化传承脉络的见证,也是时代推动文化事业发展的缩影,持续为文化传承、学术研究与社会进步提供支撑。

(“示例”仅供参考,不作为评分唯一标准)

20.(1)因素:工业革命的推动;蒸汽机车的发明和改进;股份制的发展;政府和民众的支持。

影响:推动了工业革命深入发展;加快了城市化进程;加强了区域间的经济联系,加速了商品流通,带动了相关产业的发展;促使股份公司壮大,推动了现代企业制度形成;易引发投机行为,导致经济波动。(答出三点即可)

(2)历史背景:新中国成立初期交通等基础设施落后,铁路布局极不均衡;国民经济恢复后,亟须通过基础设施建设推动工业化;世界上冷战局势凸显,中国先后面临美国、苏联的军事威胁。(答出两点即可)

特点:主要布局在工业基地和战略后方;由国家力量主导实施;成效显著;集中力量修建干线,形成区域铁路路网骨架。(答出三点即可)

(3)启示:铁路是工业化与现代化的重要基础设施,铁路建设对国家治理具有战略性作用;根据国情选择铁路建设模式;铁路建设需兼顾经济效益与社会效益,促进各区域均衡发展。(答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

同课章节目录