第11课 西汉的建立和“文景之治” 课件(共19张PPT+视频)

文档属性

| 名称 | 第11课 西汉的建立和“文景之治” 课件(共19张PPT+视频) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 71.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-24 16:13:08 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

第三单元 秦汉时期:统一多民族封建国家的建立和巩固

第11课 西汉的建立和“文景之治”

统编版新教材(2024版)

“汉并天下”瓦当

汉高祖(公元前256——前195年)

汉文帝(公元前202——前157年)

马王堆汉墓出土的漆器

播放视频《西汉初的统治困境》

西汉王朝是如何建立的?汉初统治者为巩固统治又采取了哪些措施?取得了怎样的成效?

新课标要求:

通过了解休养生息政策、“文景之治”,知道西汉从建立之初的社会残破发展到国力强盛的变化及原因。

核心素养目标:

1.知识与技能:

通过对楚汉之争具体史实的讲述,分析秦亡前后项羽、刘邦所领导的战争性质的变化,通过研读史料,知道汉初汉高祖采取休养生息政策的原因及措施;了解“文景之治”的基本史实,获取有效历史信息,做到论从史出;培养学生分析、比较历史问题的能力;通过对比项羽和刘邦在楚汉之争中的措施,明白得民心者得天下的道理,培养以史为鉴的现实思考。(历史解释、家国情怀)

2.过程与方法:

掌握西汉建立的时间、开国皇帝、都城的基本史实;通过识读 “汉并天下” 瓦当、《汉书》史料等图文信息,分析休养生息政策的背景与内容,梳理西汉从建国到 “文景之治” 的时空发展脉络。(史料实证、时空观念)

3.情感态度价值观:

对比秦朝与汉初治国政策,认识关注民生对国家稳定的重要性,理解统一多民族封建国家巩固的历史逻辑。通过对休养生息政策的学习,认识该政策是汉初社会经济发展的需要,同时也体现了汉初统治者善于以史为鉴的政治智慧。汉初统治者政治宽厚,生活恭俭,学习他们这种朴素作风。理解汉初70年为统一多民族国家的巩固奠定基础(时空观念、家国情怀)

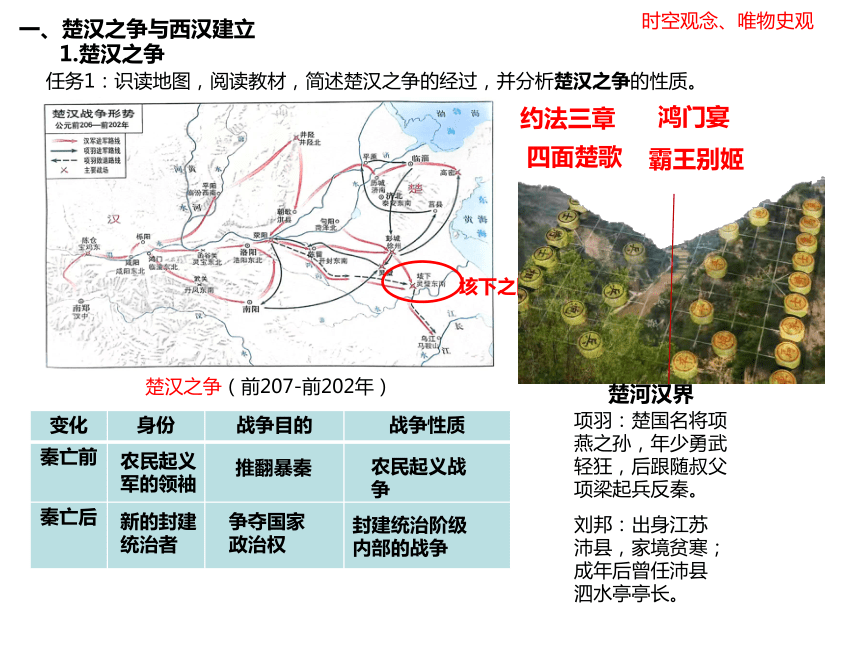

一、楚汉之争与西汉建立

任务1:识读地图,阅读教材,简述楚汉之争的经过,并分析楚汉之争的性质。

时空观念、唯物史观

楚汉之争(前207-前202年)

约法三章

鸿门宴

四面楚歌

霸王别姬

垓下之围

1.楚汉之争

项羽:楚国名将项燕之孙,年少勇武轻狂,后跟随叔父项梁起兵反秦。

刘邦:出身江苏沛县,家境贫寒;成年后曾任沛县泗水亭亭长。

楚河汉界

变化 身份 战争目的 战争性质

秦亡前

秦亡后

农民起义军的领袖

新的封建统治者

推翻暴秦

争夺国家政治权

农民起义战争

封建统治阶级内部的战争

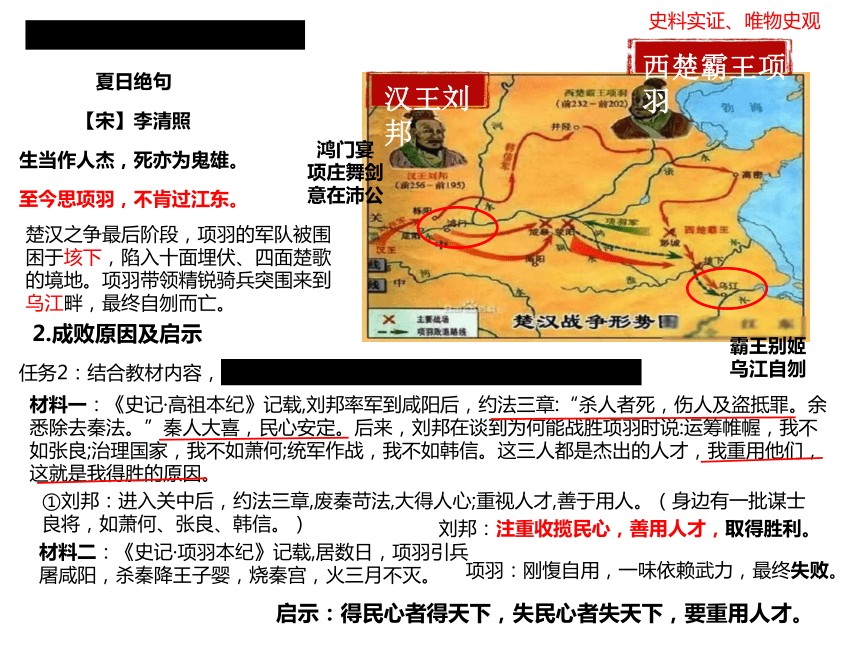

2.成败原因及启示

任务2:结合教材内容,刘邦战胜项羽的原因有哪些?留给我们什么启示?

史料实证、唯物史观

刘邦:注重收揽民心,善用人才,取得胜利。

项羽:刚愎自用,一味依赖武力,最终失败。

夏日绝句

【宋】李清照

生当作人杰,死亦为鬼雄。

至今思项羽,不肯过江东。

诗句描述的是什么历史事件?

楚汉之争最后阶段,项羽的军队被围困于垓下,陷入十面埋伏、四面楚歌的境地。项羽带领精锐骑兵突围来到乌江畔,最终自刎而亡。

西楚霸王项羽

汉王刘邦

鸿门宴

项庄舞剑

意在沛公

霸王别姬

乌江自刎

材料一:《史记·高祖本纪》记载,刘邦率军到咸阳后,约法三章:“杀人者死,伤人及盗抵罪。余悉除去秦法。”秦人大喜,民心安定。后来,刘邦在谈到为何能战胜项羽时说:运筹帷幄,我不如张良;治理国家,我不如萧何;统军作战,我不如韩信。这三人都是杰出的人才,我重用他们,这就是我得胜的原因。

①刘邦:进入关中后,约法三章,废秦苛法,大得人心;重视人才,善于用人。(身边有一批谋士良将,如萧何、张良、韩信。)

材料二:《史记·项羽本纪》记载,居数日,项羽引兵屠咸阳,杀秦降王子婴,烧秦宫,火三月不灭。

启示:得民心者得天下,失民心者失天下,要重用人才。

3.西汉建立

任务3:识读地图,观察图片,阅读教材,完成西汉建立的相关信息。

西汉疆域

“汉并天下”瓦当

“与天长久”瓦当

瓦当是古代建筑中屋顶每行瓦最前端的挡片,起到遮挡和装饰的作用。这两块西汉时期瓦当,一块刻有“汉并天下”,另一块刻有“与天久长”,反映了西汉统一全国以及长治久安的寓意。

西汉建立时间:

都城:

建立者:

公元前202年

长安

刘邦(汉高祖)

史料实证、唯物史观

观看视频:休养生息政策

二、汉高祖的休养生息政策

1.背景

任务1:假如你是汉高祖刘邦,你认为面临的首要问题是什么?你会采取什么政策

史料实证、唯物史观

经济从战乱 中逐步恢复,国家局势稳定下来。西汉刚建立时,“民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。 ——《汉书.食货志》

统治困境:由于秦朝的残暴统治和秦末的战乱,社会生产遭到严重破坏。西汉建立之初,到处是残破荒凉的景象。百姓流离失所,人口锐减,大片田地荒芜。当时连皇帝的马车也配不齐毛色相同的四匹马,有些将相出行时只能乘坐牛车,民众得不到温饱。

如何恢复和发展社会生产,巩固新的王朝。

休养生息政策

面临的首要问题:

采取的政策:

休养生息:

“休养”意思是休息调养;“生息”意思是人口繁殖。休养生息指在战争或社会大动荡之后,通过减轻人民负担,安定生活,以达到恢复社会经济、稳定政治统治的政策。

2.目的

任务2:阅读《相关史事》,概括汉高祖为什么要采取休养生息的政策?

为了巩固政权和稳定社会局势,汉高祖吸取秦朝速亡的教训,主张清静无为,采取休养生息政策。

“您在马上可以取得天下,难道您也可以在马上治理天下吗?......假使秦朝统一天下之后,实行仁义之道,效法先圣,那么,陛下您又怎么能取得天下呢?”

体现了道家学派“无为而治”的思想

3.采取休养生息政策的主要措施与结果

任务3:阅读教材,汉高祖具体实行了哪些举措?其结果如何?

“休养生息”政策的内容

目的1:为增加农业劳动力

下令让部分士兵还乡务农,并将那些因战乱、饥荒而成为奴婢的人释放为平民,增加农业劳动力。

措施:

结果:

目的2:为稳定民心,鼓励民众致力农业生产

措施:

实施轻徭薄赋的政策,减轻农民的赋税,把田租定为十五税一,也就是农民将收获物的十五分之一交给国家,相应地减免徭役及兵役。

经济从战乱中逐步恢复,国家局势稳定下来

目的3:鉴于汉初经济凋敝、百废待兴的现实

汉高祖对匈奴采取和亲政策

措施:

对匈奴采取和亲政策,缓和双方的关系,为社会经济的恢复和发展营造了和平的环境。

结果:

材料一(对内):“兵皆罢归家”。诏曰:“……民前或相聚保山泽,不书名数,今天下已定,令各归其县……民以饥饿自卖为人奴婢者,皆免为庶人。” ——《汉书·高帝纪》

材料二(对内):约法省禁,轻田租,什五而税一,量吏禄,度官用,以赋于民。 —《汉书·食货志》

材料三(对外):(198年)冬,上取家人子名为长公主,以妻单于;使刘敬往结和亲约。

——《资治通鉴》

任务4:比较秦汉两种不同的统治政策,不同的政策最终导致什么不同的后果及启示?

1)秦始皇时期,赋税沉重,徭役、兵役繁重,刑罚残酷;秦二世时期,统治更加残暴。

2)法家依法治国

秦:

1)汉高祖实行休养生息政策,"什五税",即农民将收获物的十五分之一上交国家。

汉:

2)道家无为而治

3)结果:秦的残暴统治导致农民起义爆发,推翻秦朝的统治。

3)结果:汉高祖休养生息,减轻农民的徭役、兵役和赋税,有利于社会的稳定。

三、“文景之治”

1.汉文帝、汉景帝的措施

任务1:阅读教材思考:从社会安定、经济发展的角度来看,文帝、景帝采取休养生息政策的主要措施

史料实证、唯物史观

汉文帝(公元前202﹣前157)西汉第五位皇帝,名刘恒,汉高祖第四子,在位23年,是《二十四孝》中亲尝汤药的主角。

汉景帝(公元前188年﹣公元前141),西汉第六位皇帝,名刘启,是汉文帝刘恒的长子,在位16年。

材料一:天下之本……其令郡国务劝农桑,益种树,可得衣食物。 —《汉书·景帝纪》

材料二:上复从其(晁错)言,乃下诏赐民十二年租税之半。明年,遂除民之租税。后十三岁,孝景二年,令民半出田租,三十而税一也。——《汉书.食货志》

①注重农业生产,提倡以农为本。

②进一步轻徭薄赋,把田租降到三十税一。

①汉文帝注重农业生产,提倡以农为本,要求各级官吏关心农桑,与民休息。

②汉景帝准许缺少耕地的农户迁到耕地有余、水利条件好的地方。

③文帝和景帝把田租降到三十税一,有的年份朝廷还下令免去田租。

④每逢灾荒之年,国家赈济灾民,开放皇家专有的山林池泽,保障民众温饱。

⑤他们还提倡勤俭治国,反对奢侈浮华。

2.以农为本的原因

任务2:为什么要实行以农为本的政策

汉文帝时,大臣贾谊上书建议①“驱民而归之农,皆著于本”。大臣晁 (cháo) 错提出②“务民于农桑,薄赋敛”。文帝采纳了他们的建议,提倡以农为本。

译:①现在驱使百姓,让他们回到农田里,都从事农业这种本分生活。

②让人民从事农业生产,减轻他们的赋税。

原因:

1)农业是主要生产部门,是当时社会的根本,农业收入是国家主要财源。

农业发展有利于保障人民的生存,有利于社会安定,有利于巩固统治。

2)大量土地荒芜,人民处于饥荒,国库亏空。为保障人民基本生存,社会安定,必须实行以农为本的政策。

3.西汉经济的发展

任务3:观察图片,阅读教材,说说西汉经济发展表现在哪些方面?

素纱单衣

帛画

马王堆汉墓出土的漆器

西汉长安城

史料实证、唯物史观

1)纺织:纺织技术水平高超,丝织品有锦、绣、绢、 纱等,种类繁多。

3)煮盐、冶铁业发达

西汉经济发展表现

2)漆器:漆器造型美观,在日常生活中多有使用。

2)城市:长安城已初具规模,布局规整,街道上车马行人熙熙攘攘,热闹繁华。

手工业:

商业贸易

1)贸易:一些商人获利颇丰,成为富商大贾;汉景帝时,西汉与匈奴开通边境贸易,各族往来更加频繁。

4.“文景之治”

任务4:文景时期出现了怎样的局面 出现这样局面原因是什么?

材料一:汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。 ——《汉书·景帝纪》

材料二:“汉兴七十余年之间,国家无事……京师之钱累巨万,贯朽而不可校。太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,至腐败不可食。” ——《史记 .平准书》

文景时期,政治清明,经济发展,人民生活安定,国库充盈,史称“文景之治”。

原因:

汉初,社会经济衰弱,朝廷推崇黄老治术,采取“轻徭薄赋”“与民休息”的政策。汉文帝生性节俭,也遏制了贵族的奢侈无度,并节制了国家开支。文景时期重视农业,推崇“以德化民”,以清静不扰民为政策,形成了社会安定、百姓富足的局面。

汉景帝阳陵陪葬墓园出土的陶仓

文景时期,为了存储粮食,各地纷纷修建粮仓。这件陶仓为陪葬用品,是西汉粮仓建筑的写照。

任务5:畅谈“文景之治”对当今“治国理政”的启示有哪些?

一个国家要实现长治久安,必须

①坚持以人为本,重视三农问题;

②构建和谐社会;

③德治与法治相结合;

④勤政廉洁,惩治腐败;

⑤坚持改革,调整政策

5.休养生息政策的作用

任务6:与秦朝的横征暴敛相比,汉初的休养生息政策对当时社会的发展有什么好处

材料一:汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。 ——《汉书 ·景帝纪》

好处:

能与民休息,安居乐业,提高生产积极性,使农业生产逐步恢复起来,粮价大大降低,农民能够稳定地提供赋税徭役,也促进了其他行业的发展。经济得到恢复和发展,汉朝统治进一步巩固起来。

汉初70年的历史,是社会经济从凋敝走向恢复和发展的历史,为汉武帝大一统奠定了基础,也为此后2000余年封建经济的发展奠定了基础。

课堂小结:

汉文帝和汉景帝共在位39年,实行轻徭薄赋、鼓励生产、与民休息的措施,使得社会安定,人民负担减轻,社会经济持续发展,后世对文景时期的统治评价较高,把这样的治世称为“文景之治”。文景之治奠定了汉代国富民强的物质基础,为汉武帝时期西汉鼎盛局面的出现创造了条件。

板书设计:

第11课 西汉建立和“文景之治”

一、楚汉之争与西汉建立

1.时间:公元前207-前202年 双方:项羽VS刘邦

2.著名战役:垓下之围 结果:项羽失败,刘邦胜利

3.成败原因:

4.性质:

二、汉高祖的休养生息政策

1.背景:

2.措施:

3.作用:

三、文景之治

1.措施:

2.经济发展:

3.文景之治:

重视农业、以农为本;田赋三十税一;勤俭治国

纺织业、漆器、冶金、煮盐;长安城初具规模

政治清明,经济发展,人口增长,人民生活安定

经济恢复,政局稳定,边境和平

士兵还乡务农、释放奴婢为平民;轻徭薄赋,十五税一;对匈奴实行和亲政策

社会生产破坏,残破荒凉,百姓流离失所, 人口锐减,大片田地荒芜

双方为了争夺国家统治权展开的征战。

项羽刚愎自用,依赖武力;刘邦深得民心,善用人才

1.《汉书·景帝纪》记载:“汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。”这表明当时( )

A. 经济恢复社会稳定 B. 儒家思想成为正统思想

C. 盐铁专卖平抑物价 D. 进入西汉王朝鼎盛时期

2.汉文帝和汉景帝时期,减轻赋税徭役,重视“以德化民”,提倡勤俭治国。这一时期,政治清明,经济发展,人民生活安定。历史上称之为( )

A.文景之治 B.光武中兴 C.贞观之治 D.开元盛世

巩固练习

A

A

3.《史记·高祖本纪》记载,刘邦率军到咸阳后,约法三章:“杀人者死,伤人及盗抵罪,余悉除去秦法。”还记载,高祖曰:“此三者(张良、萧何和韩信),皆人杰也,吾能用之,此吾所以取天下也。项羽有一范增而不能用,此其所以为我擒也”。材料描述的是刘邦夺取天下的( )

A.目的 B.原因 C.过程 D.影响

4.《汉书·食货志》记载:“汉兴……民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。……天下既定……自天子不能具醇驷(chún sì四匹马的毛色一样),而将相或乘牛车。”针对上述情况,西汉初年统治者为恢复经济发展推行了( )

A.约法三章 B.方田均税 C.休养生息 D.均田免赋

B

C

5.“楚河汉界”,是秦朝灭亡后的楚汉争霸时期的历史典故。楚、汉双方曾在荥阳展开长达四年(从公元前206年到公元前202年)的争夺战,后双方相约以鸿沟为界,中分天下,“鸿沟而西者为汉,鸿沟而东者为楚”。从词条中得到的历史信息是( )

A.楚汉争霸的双方是楚庄王和西楚霸王 B.楚汉争霸是为争夺帝位而展开的

C.楚汉之争是一场农民起义 D.楚汉之争无果而终

B

6.作为语言精华存在的成语,其蕴含的历史信息是文化传承的重要媒介,对历史教学也有特殊的价值。下列成语与刘邦、项羽楚汉之争这一史实有关的是 ( )

A.四面楚歌 B.破釜沉舟 C.围魏救赵 D.退避三舍

A

7.2023年度世界十大考古发现”,陕西西安……霸陵发现的动物殉葬坑入选,陵墓中出土了各类陶俑、陶器,证实了《史记》记载的该帝注重节俭是可信的。这里的“……”应该是 ( )

A.秦始皇 B.汉文帝 C.汉高祖 D.汉武帝

B

8.《史记·高祖本纪》记载,刘邦率军到咸阳后,约法三章:“杀人者死,伤人及盗抵罪。余悉除去秦法。”还记载,高祖曰:“此三者(张良、萧何和韩信),皆人杰也,吾能用之,此吾所以取天下也。项羽有一范增而不能用,此其所以为我擒也。”材料描述的是刘邦夺取天下的 ( )

A.目的 B.原因 C.过程 D.影响

C

排练历史情景剧:《休养生息的抉择》

时间:西汉建立初期 地点:长安未央宫大殿

人物:汉高祖刘邦、丞相萧何、谋士张良、将军韩信、百姓代表王老汉

刘邦(神情凝重):朕虽得天下,但百姓流离,国库空虚,匈奴又屡屡犯边。诸位有何良策?

萧何(上前,躬身行礼):陛下,臣以为当以恢复民生为先。秦末以来,百姓苦役已久,若再征发大量徭役,恐重蹈覆辙。

韩信(抱拳进言):末将以为,匈奴虎视眈眈,应先强军备战,方可保边境安宁!

张良(手持竹简,缓步上前):二位所言皆有道理,但轻重需辨。臣观《黄老之学》,主张无为而治,与民休息。唯有百姓安居、粮仓充实,方能长远强军。"

韩信(皱眉反驳):先生空谈治国!若无强兵,何以护国安民?

王老汉(突然闯入大殿,跪伏在地,声音哽咽):陛下!我家三代男丁皆死于战乱,如今田地荒芜,实在无力再服徭役... 求陛下开恩!

刘邦(踱步沉思,突然驻足):好了!张良之言,正合朕意!传令下去:田赋减为十五税一,减免三年徭役;各地官府开仓放粮,助百姓春耕!

韩信:陛下!如此恐难迅速强军...

刘邦(抬手制止,目光坚定):韩将军,秦亡教训犹在眼前。先让百姓活下去,国家才有根基!匈奴之事,再从长计议!

萧何、张良与王老汉(跪地齐呼):陛下圣明!

小组合作学习

第三单元 秦汉时期:统一多民族封建国家的建立和巩固

第11课 西汉的建立和“文景之治”

统编版新教材(2024版)

“汉并天下”瓦当

汉高祖(公元前256——前195年)

汉文帝(公元前202——前157年)

马王堆汉墓出土的漆器

播放视频《西汉初的统治困境》

西汉王朝是如何建立的?汉初统治者为巩固统治又采取了哪些措施?取得了怎样的成效?

新课标要求:

通过了解休养生息政策、“文景之治”,知道西汉从建立之初的社会残破发展到国力强盛的变化及原因。

核心素养目标:

1.知识与技能:

通过对楚汉之争具体史实的讲述,分析秦亡前后项羽、刘邦所领导的战争性质的变化,通过研读史料,知道汉初汉高祖采取休养生息政策的原因及措施;了解“文景之治”的基本史实,获取有效历史信息,做到论从史出;培养学生分析、比较历史问题的能力;通过对比项羽和刘邦在楚汉之争中的措施,明白得民心者得天下的道理,培养以史为鉴的现实思考。(历史解释、家国情怀)

2.过程与方法:

掌握西汉建立的时间、开国皇帝、都城的基本史实;通过识读 “汉并天下” 瓦当、《汉书》史料等图文信息,分析休养生息政策的背景与内容,梳理西汉从建国到 “文景之治” 的时空发展脉络。(史料实证、时空观念)

3.情感态度价值观:

对比秦朝与汉初治国政策,认识关注民生对国家稳定的重要性,理解统一多民族封建国家巩固的历史逻辑。通过对休养生息政策的学习,认识该政策是汉初社会经济发展的需要,同时也体现了汉初统治者善于以史为鉴的政治智慧。汉初统治者政治宽厚,生活恭俭,学习他们这种朴素作风。理解汉初70年为统一多民族国家的巩固奠定基础(时空观念、家国情怀)

一、楚汉之争与西汉建立

任务1:识读地图,阅读教材,简述楚汉之争的经过,并分析楚汉之争的性质。

时空观念、唯物史观

楚汉之争(前207-前202年)

约法三章

鸿门宴

四面楚歌

霸王别姬

垓下之围

1.楚汉之争

项羽:楚国名将项燕之孙,年少勇武轻狂,后跟随叔父项梁起兵反秦。

刘邦:出身江苏沛县,家境贫寒;成年后曾任沛县泗水亭亭长。

楚河汉界

变化 身份 战争目的 战争性质

秦亡前

秦亡后

农民起义军的领袖

新的封建统治者

推翻暴秦

争夺国家政治权

农民起义战争

封建统治阶级内部的战争

2.成败原因及启示

任务2:结合教材内容,刘邦战胜项羽的原因有哪些?留给我们什么启示?

史料实证、唯物史观

刘邦:注重收揽民心,善用人才,取得胜利。

项羽:刚愎自用,一味依赖武力,最终失败。

夏日绝句

【宋】李清照

生当作人杰,死亦为鬼雄。

至今思项羽,不肯过江东。

诗句描述的是什么历史事件?

楚汉之争最后阶段,项羽的军队被围困于垓下,陷入十面埋伏、四面楚歌的境地。项羽带领精锐骑兵突围来到乌江畔,最终自刎而亡。

西楚霸王项羽

汉王刘邦

鸿门宴

项庄舞剑

意在沛公

霸王别姬

乌江自刎

材料一:《史记·高祖本纪》记载,刘邦率军到咸阳后,约法三章:“杀人者死,伤人及盗抵罪。余悉除去秦法。”秦人大喜,民心安定。后来,刘邦在谈到为何能战胜项羽时说:运筹帷幄,我不如张良;治理国家,我不如萧何;统军作战,我不如韩信。这三人都是杰出的人才,我重用他们,这就是我得胜的原因。

①刘邦:进入关中后,约法三章,废秦苛法,大得人心;重视人才,善于用人。(身边有一批谋士良将,如萧何、张良、韩信。)

材料二:《史记·项羽本纪》记载,居数日,项羽引兵屠咸阳,杀秦降王子婴,烧秦宫,火三月不灭。

启示:得民心者得天下,失民心者失天下,要重用人才。

3.西汉建立

任务3:识读地图,观察图片,阅读教材,完成西汉建立的相关信息。

西汉疆域

“汉并天下”瓦当

“与天长久”瓦当

瓦当是古代建筑中屋顶每行瓦最前端的挡片,起到遮挡和装饰的作用。这两块西汉时期瓦当,一块刻有“汉并天下”,另一块刻有“与天久长”,反映了西汉统一全国以及长治久安的寓意。

西汉建立时间:

都城:

建立者:

公元前202年

长安

刘邦(汉高祖)

史料实证、唯物史观

观看视频:休养生息政策

二、汉高祖的休养生息政策

1.背景

任务1:假如你是汉高祖刘邦,你认为面临的首要问题是什么?你会采取什么政策

史料实证、唯物史观

经济从战乱 中逐步恢复,国家局势稳定下来。西汉刚建立时,“民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。 ——《汉书.食货志》

统治困境:由于秦朝的残暴统治和秦末的战乱,社会生产遭到严重破坏。西汉建立之初,到处是残破荒凉的景象。百姓流离失所,人口锐减,大片田地荒芜。当时连皇帝的马车也配不齐毛色相同的四匹马,有些将相出行时只能乘坐牛车,民众得不到温饱。

如何恢复和发展社会生产,巩固新的王朝。

休养生息政策

面临的首要问题:

采取的政策:

休养生息:

“休养”意思是休息调养;“生息”意思是人口繁殖。休养生息指在战争或社会大动荡之后,通过减轻人民负担,安定生活,以达到恢复社会经济、稳定政治统治的政策。

2.目的

任务2:阅读《相关史事》,概括汉高祖为什么要采取休养生息的政策?

为了巩固政权和稳定社会局势,汉高祖吸取秦朝速亡的教训,主张清静无为,采取休养生息政策。

“您在马上可以取得天下,难道您也可以在马上治理天下吗?......假使秦朝统一天下之后,实行仁义之道,效法先圣,那么,陛下您又怎么能取得天下呢?”

体现了道家学派“无为而治”的思想

3.采取休养生息政策的主要措施与结果

任务3:阅读教材,汉高祖具体实行了哪些举措?其结果如何?

“休养生息”政策的内容

目的1:为增加农业劳动力

下令让部分士兵还乡务农,并将那些因战乱、饥荒而成为奴婢的人释放为平民,增加农业劳动力。

措施:

结果:

目的2:为稳定民心,鼓励民众致力农业生产

措施:

实施轻徭薄赋的政策,减轻农民的赋税,把田租定为十五税一,也就是农民将收获物的十五分之一交给国家,相应地减免徭役及兵役。

经济从战乱中逐步恢复,国家局势稳定下来

目的3:鉴于汉初经济凋敝、百废待兴的现实

汉高祖对匈奴采取和亲政策

措施:

对匈奴采取和亲政策,缓和双方的关系,为社会经济的恢复和发展营造了和平的环境。

结果:

材料一(对内):“兵皆罢归家”。诏曰:“……民前或相聚保山泽,不书名数,今天下已定,令各归其县……民以饥饿自卖为人奴婢者,皆免为庶人。” ——《汉书·高帝纪》

材料二(对内):约法省禁,轻田租,什五而税一,量吏禄,度官用,以赋于民。 —《汉书·食货志》

材料三(对外):(198年)冬,上取家人子名为长公主,以妻单于;使刘敬往结和亲约。

——《资治通鉴》

任务4:比较秦汉两种不同的统治政策,不同的政策最终导致什么不同的后果及启示?

1)秦始皇时期,赋税沉重,徭役、兵役繁重,刑罚残酷;秦二世时期,统治更加残暴。

2)法家依法治国

秦:

1)汉高祖实行休养生息政策,"什五税",即农民将收获物的十五分之一上交国家。

汉:

2)道家无为而治

3)结果:秦的残暴统治导致农民起义爆发,推翻秦朝的统治。

3)结果:汉高祖休养生息,减轻农民的徭役、兵役和赋税,有利于社会的稳定。

三、“文景之治”

1.汉文帝、汉景帝的措施

任务1:阅读教材思考:从社会安定、经济发展的角度来看,文帝、景帝采取休养生息政策的主要措施

史料实证、唯物史观

汉文帝(公元前202﹣前157)西汉第五位皇帝,名刘恒,汉高祖第四子,在位23年,是《二十四孝》中亲尝汤药的主角。

汉景帝(公元前188年﹣公元前141),西汉第六位皇帝,名刘启,是汉文帝刘恒的长子,在位16年。

材料一:天下之本……其令郡国务劝农桑,益种树,可得衣食物。 —《汉书·景帝纪》

材料二:上复从其(晁错)言,乃下诏赐民十二年租税之半。明年,遂除民之租税。后十三岁,孝景二年,令民半出田租,三十而税一也。——《汉书.食货志》

①注重农业生产,提倡以农为本。

②进一步轻徭薄赋,把田租降到三十税一。

①汉文帝注重农业生产,提倡以农为本,要求各级官吏关心农桑,与民休息。

②汉景帝准许缺少耕地的农户迁到耕地有余、水利条件好的地方。

③文帝和景帝把田租降到三十税一,有的年份朝廷还下令免去田租。

④每逢灾荒之年,国家赈济灾民,开放皇家专有的山林池泽,保障民众温饱。

⑤他们还提倡勤俭治国,反对奢侈浮华。

2.以农为本的原因

任务2:为什么要实行以农为本的政策

汉文帝时,大臣贾谊上书建议①“驱民而归之农,皆著于本”。大臣晁 (cháo) 错提出②“务民于农桑,薄赋敛”。文帝采纳了他们的建议,提倡以农为本。

译:①现在驱使百姓,让他们回到农田里,都从事农业这种本分生活。

②让人民从事农业生产,减轻他们的赋税。

原因:

1)农业是主要生产部门,是当时社会的根本,农业收入是国家主要财源。

农业发展有利于保障人民的生存,有利于社会安定,有利于巩固统治。

2)大量土地荒芜,人民处于饥荒,国库亏空。为保障人民基本生存,社会安定,必须实行以农为本的政策。

3.西汉经济的发展

任务3:观察图片,阅读教材,说说西汉经济发展表现在哪些方面?

素纱单衣

帛画

马王堆汉墓出土的漆器

西汉长安城

史料实证、唯物史观

1)纺织:纺织技术水平高超,丝织品有锦、绣、绢、 纱等,种类繁多。

3)煮盐、冶铁业发达

西汉经济发展表现

2)漆器:漆器造型美观,在日常生活中多有使用。

2)城市:长安城已初具规模,布局规整,街道上车马行人熙熙攘攘,热闹繁华。

手工业:

商业贸易

1)贸易:一些商人获利颇丰,成为富商大贾;汉景帝时,西汉与匈奴开通边境贸易,各族往来更加频繁。

4.“文景之治”

任务4:文景时期出现了怎样的局面 出现这样局面原因是什么?

材料一:汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。 ——《汉书·景帝纪》

材料二:“汉兴七十余年之间,国家无事……京师之钱累巨万,贯朽而不可校。太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,至腐败不可食。” ——《史记 .平准书》

文景时期,政治清明,经济发展,人民生活安定,国库充盈,史称“文景之治”。

原因:

汉初,社会经济衰弱,朝廷推崇黄老治术,采取“轻徭薄赋”“与民休息”的政策。汉文帝生性节俭,也遏制了贵族的奢侈无度,并节制了国家开支。文景时期重视农业,推崇“以德化民”,以清静不扰民为政策,形成了社会安定、百姓富足的局面。

汉景帝阳陵陪葬墓园出土的陶仓

文景时期,为了存储粮食,各地纷纷修建粮仓。这件陶仓为陪葬用品,是西汉粮仓建筑的写照。

任务5:畅谈“文景之治”对当今“治国理政”的启示有哪些?

一个国家要实现长治久安,必须

①坚持以人为本,重视三农问题;

②构建和谐社会;

③德治与法治相结合;

④勤政廉洁,惩治腐败;

⑤坚持改革,调整政策

5.休养生息政策的作用

任务6:与秦朝的横征暴敛相比,汉初的休养生息政策对当时社会的发展有什么好处

材料一:汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。 ——《汉书 ·景帝纪》

好处:

能与民休息,安居乐业,提高生产积极性,使农业生产逐步恢复起来,粮价大大降低,农民能够稳定地提供赋税徭役,也促进了其他行业的发展。经济得到恢复和发展,汉朝统治进一步巩固起来。

汉初70年的历史,是社会经济从凋敝走向恢复和发展的历史,为汉武帝大一统奠定了基础,也为此后2000余年封建经济的发展奠定了基础。

课堂小结:

汉文帝和汉景帝共在位39年,实行轻徭薄赋、鼓励生产、与民休息的措施,使得社会安定,人民负担减轻,社会经济持续发展,后世对文景时期的统治评价较高,把这样的治世称为“文景之治”。文景之治奠定了汉代国富民强的物质基础,为汉武帝时期西汉鼎盛局面的出现创造了条件。

板书设计:

第11课 西汉建立和“文景之治”

一、楚汉之争与西汉建立

1.时间:公元前207-前202年 双方:项羽VS刘邦

2.著名战役:垓下之围 结果:项羽失败,刘邦胜利

3.成败原因:

4.性质:

二、汉高祖的休养生息政策

1.背景:

2.措施:

3.作用:

三、文景之治

1.措施:

2.经济发展:

3.文景之治:

重视农业、以农为本;田赋三十税一;勤俭治国

纺织业、漆器、冶金、煮盐;长安城初具规模

政治清明,经济发展,人口增长,人民生活安定

经济恢复,政局稳定,边境和平

士兵还乡务农、释放奴婢为平民;轻徭薄赋,十五税一;对匈奴实行和亲政策

社会生产破坏,残破荒凉,百姓流离失所, 人口锐减,大片田地荒芜

双方为了争夺国家统治权展开的征战。

项羽刚愎自用,依赖武力;刘邦深得民心,善用人才

1.《汉书·景帝纪》记载:“汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。”这表明当时( )

A. 经济恢复社会稳定 B. 儒家思想成为正统思想

C. 盐铁专卖平抑物价 D. 进入西汉王朝鼎盛时期

2.汉文帝和汉景帝时期,减轻赋税徭役,重视“以德化民”,提倡勤俭治国。这一时期,政治清明,经济发展,人民生活安定。历史上称之为( )

A.文景之治 B.光武中兴 C.贞观之治 D.开元盛世

巩固练习

A

A

3.《史记·高祖本纪》记载,刘邦率军到咸阳后,约法三章:“杀人者死,伤人及盗抵罪,余悉除去秦法。”还记载,高祖曰:“此三者(张良、萧何和韩信),皆人杰也,吾能用之,此吾所以取天下也。项羽有一范增而不能用,此其所以为我擒也”。材料描述的是刘邦夺取天下的( )

A.目的 B.原因 C.过程 D.影响

4.《汉书·食货志》记载:“汉兴……民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。……天下既定……自天子不能具醇驷(chún sì四匹马的毛色一样),而将相或乘牛车。”针对上述情况,西汉初年统治者为恢复经济发展推行了( )

A.约法三章 B.方田均税 C.休养生息 D.均田免赋

B

C

5.“楚河汉界”,是秦朝灭亡后的楚汉争霸时期的历史典故。楚、汉双方曾在荥阳展开长达四年(从公元前206年到公元前202年)的争夺战,后双方相约以鸿沟为界,中分天下,“鸿沟而西者为汉,鸿沟而东者为楚”。从词条中得到的历史信息是( )

A.楚汉争霸的双方是楚庄王和西楚霸王 B.楚汉争霸是为争夺帝位而展开的

C.楚汉之争是一场农民起义 D.楚汉之争无果而终

B

6.作为语言精华存在的成语,其蕴含的历史信息是文化传承的重要媒介,对历史教学也有特殊的价值。下列成语与刘邦、项羽楚汉之争这一史实有关的是 ( )

A.四面楚歌 B.破釜沉舟 C.围魏救赵 D.退避三舍

A

7.2023年度世界十大考古发现”,陕西西安……霸陵发现的动物殉葬坑入选,陵墓中出土了各类陶俑、陶器,证实了《史记》记载的该帝注重节俭是可信的。这里的“……”应该是 ( )

A.秦始皇 B.汉文帝 C.汉高祖 D.汉武帝

B

8.《史记·高祖本纪》记载,刘邦率军到咸阳后,约法三章:“杀人者死,伤人及盗抵罪。余悉除去秦法。”还记载,高祖曰:“此三者(张良、萧何和韩信),皆人杰也,吾能用之,此吾所以取天下也。项羽有一范增而不能用,此其所以为我擒也。”材料描述的是刘邦夺取天下的 ( )

A.目的 B.原因 C.过程 D.影响

C

排练历史情景剧:《休养生息的抉择》

时间:西汉建立初期 地点:长安未央宫大殿

人物:汉高祖刘邦、丞相萧何、谋士张良、将军韩信、百姓代表王老汉

刘邦(神情凝重):朕虽得天下,但百姓流离,国库空虚,匈奴又屡屡犯边。诸位有何良策?

萧何(上前,躬身行礼):陛下,臣以为当以恢复民生为先。秦末以来,百姓苦役已久,若再征发大量徭役,恐重蹈覆辙。

韩信(抱拳进言):末将以为,匈奴虎视眈眈,应先强军备战,方可保边境安宁!

张良(手持竹简,缓步上前):二位所言皆有道理,但轻重需辨。臣观《黄老之学》,主张无为而治,与民休息。唯有百姓安居、粮仓充实,方能长远强军。"

韩信(皱眉反驳):先生空谈治国!若无强兵,何以护国安民?

王老汉(突然闯入大殿,跪伏在地,声音哽咽):陛下!我家三代男丁皆死于战乱,如今田地荒芜,实在无力再服徭役... 求陛下开恩!

刘邦(踱步沉思,突然驻足):好了!张良之言,正合朕意!传令下去:田赋减为十五税一,减免三年徭役;各地官府开仓放粮,助百姓春耕!

韩信:陛下!如此恐难迅速强军...

刘邦(抬手制止,目光坚定):韩将军,秦亡教训犹在眼前。先让百姓活下去,国家才有根基!匈奴之事,再从长计议!

萧何、张良与王老汉(跪地齐呼):陛下圣明!

小组合作学习

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史