陕西省安康市七校2024-2025学年高二下学期7月期末联考语文试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 陕西省安康市七校2024-2025学年高二下学期7月期末联考语文试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 130.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-25 09:24:04 | ||

图片预览

文档简介

陕西省安康市七校联考2024-2025学年高二下学期期末联考语文试题

一、现代文阅读

阅读下面的文字,完成小题。

材料一:

梅雨作为一种天气和气候事件,其持续时间可以长达半个月到一个月。我们把雨带停留的这个时间段称为“梅雨季节”,或叫“梅雨期”,并将梅雨季节开始的那一天称为“入梅”日,将梅雨季节结束的那一天称为“出梅”日。一般而言,我国江淮地区在6月上旬到中旬入梅,在7月上旬到中旬出梅,出梅后即进入盛夏季节。

我国古代的历法规定:黄梅雨季从芒种后的第一个丙日算起,是为“入梅”;在小暑后的第一个末日结束,是为“出梅”。不过,这种规定过于武断,因为虽然梅雨出现的时间段相对固定,但出现的日期并不是完全固定的,甚至有可能出现“空梅”。

那么,我们常说的气象概念上的“入梅”和“出梅”又是怎样界定的呢?

在气象学里,对什么是梅雨给出了较为严苛的标准。在各省、市的天气预报业务中,入梅、出梅日期主要是通过当地的雨日、雨量、气温以及副热带高压的位置来确定的,若符合各自所制定的标准,就意味着入梅或出梅了。

浙江是典型的受梅雨影响的省份之一。该省气象局有关人士这样表述本省的入梅标准:夏季风暴发生后,西北太平洋副热带高压脊线活动范围大于或等于北纬18°,小于北纬25°,连续5日平均气温超过22℃;梅雨带的中心稳定在浙江中北部,包括浙北地区、浙中的金华衢州地区以及台州西北、丽水北部等地区共49个国家基本气象站中,三分之一以上站点测得5天中4天有降水。

由上述标准可以看出,某地是否处于梅雨季节,不仅要看气温、降水等气象要素,而且要看天气形势和天气系统是否达标。这种判断方法更为科学严谨。相应地,“出梅”也有严格的气象要素指标。

除了正常的梅雨,江淮地区还可能有在5月底或6月初突然到来的“早梅雨”以及姗姗来迟的“迟梅雨”,甚或有梅雨期超长的“特长梅雨”。1954年,长江中下游从6月初就“入梅”,直到8月初才“出梅”,整个梅雨季持续两个月以上,极为罕见。当然,江淮地区也可能会出现来去匆匆的“短梅”,或出现“黄梅时节燥松松”的“空梅”和“小暑一声雷,黄梅倒转来”的“倒黄梅”。

曾经在很长一段时间内,气象部门一直依据长江中下游的上海、南京、芜湖、九江和汉口这5个气象站的逐日降水量资料开展梅雨监测预报。2000年后,长江中下游的梅雨情况逐渐发生改变,主雨带集中在淮河流域,导致5—7月江淮流域虽然出现持续性强降雨天气过程,却又达不到梅雨划分标准所规定的降雨量。梅雨季的预报和判定陷入窘境。

2017年,随着《梅雨监测指标》国家标准的正式颁布,梅雨的监测标准得到统一。国家标准中,梅雨区在上海、江苏、安徽、浙江、湖北的基础上,增加了江西和湖南两省,并将梅雨监测区域划分为江南区、长江中游区、长江下游区和江淮区。在后来的实践中,根据实际需求,又把长江中游区和长江下游区合并为长江中下游区,并进行梅雨监测。如今,梅雨共分为3个区域进行监测,即江南区(Ⅰ)、长江中下游区(Ⅱ)、江淮区(Ⅲ),各分区的梅雨监测区域代表站分别为江南区65站、长江中下游区157站、江淮区55站。

总体而言,《梅雨监测指标》对入梅及出梅的时间和梅雨强度等有了详细表述和客观规定。其中副热带高压脊线位置、日平均气温条件和梅雨期间的降雨日数判识这三个指标十分重要。

(摘编自王元红《“梅黄雨细”里的气象万千》)

材料二:

梅雨是雨区农作物生长的关键因素,梅雨的迟早、降水量的多少很重要,它关系着农业的丰歉。对梅雨与农业关系的记载较早的是汉代崔寔所编的《农家谚》,其中有“雨打梅头,无水饮牛”的说法,“雨打梅头”就是我们今天的气象学术语“早梅雨”,“无水饮牛”就是旱灾。不难看出,古农谚具有通俗形象的特点。这一谚语是说早梅雨常常会引起旱灾。在唐代,民间还有“雨不梅,无米炊”的谚语。“谚语多沿俗,歌谣尽入时”,有关梅雨的谣谚是民俗风习的流传,可见,梅雨对农业生产的重要性成为历代人们的共识。

不仅如此,梅雨还是农事的信号,提醒人们耕稼,宋代赵师秀就这样写道:“黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙。”梅雨初到,蛙声伴着雨声,农家知道,一年最忙的时候开始了。在江南,梅雨来临时正是农家最忙的时候,春蚕结茧、大麦上场、小麦黄熟,一场梅雨过后,水稻秧苗顿时疯长。所以,忙完麦场就要抢时间插秧,杜甫《初夏怀故山》“梅雨晴时插秧鼓,萍风生处采菱歌”描写的就是这种紧张而欢快的劳作场景。明末徐光启《农政全书》卷三十五“蚕桑广类·木棉”又言:“谚曰‘锄花要趁黄梅信,锄头落地长三寸’。”由“黄梅信”这一表述不难看出,黄梅雨在古代是被作为农事之“信”的,人们根据黄梅的时间去锄花,这样才能使花木长得旺盛。

在长期的农业生产中,人们还积累了一些在梅雨季节种植的经验。黄梅时节,被初降的雨水滋润的土地特别适合移栽花木。宋代史铸《百菊集谱》卷三“种艺”:“梅雨时,收菊丛边小株分种,验其茂,则摘去心苗,欲其成小丛也。”这是说梅雨时适合移栽菊花。元代鲁明善《农桑衣食撮要》卷上“移栀子”:“带花移易活,梅雨时插嫩枝,易生根,要锄净。”这是说梅雨时适宜移栽栀子花。

在古代闽中地区,人们以梅雨的多少来预测一年的丰歉。宋代福建人刘爚《云庄集》卷二《三城隍谢雨》云:“惟闽之俗,以梅雨多寡而占岁之丰俭。”元代方回《梅雨连日五首》“若无梅子雨,焉得稻花风”的描述,说明了梅雨对水稻种植的重要性。

适量适时的梅雨固然有利于农业生产,然而,非正常的梅雨却严重影响农业生产。气象学所说的非正常梅雨指“早梅雨”“迟梅雨”“空梅”“长梅雨”等,古代对此均有记载或反映。如关于“早梅雨”,徐光启《农政全书》卷十一“农事·占候”:“立梅日早雨谓之‘迎梅雨’,一云主旱。”关于“长梅雨”,宋代薛师石《梅雨》“梅雨润兼荀,暑月不知夏。……难愿方丈食,互市物踊价”和袁说友《梅雨逾越月始晴甫两日复大雨》“泽国几成壑,田家未半犁”写出了梅雨雨量过大而造成农田被淹、物价上涨的状况。可见,这些非正常的梅雨对中国古代的农业生产影响也是很大的。这种现象古代如此,当今也是如此。

(摘编自渠红岩《论梅雨的气候特征、社会影响和文化意义》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.梅雨天气可持续半个月,甚至长达一个月。我国江南地区通常在6月上旬到中旬进入梅雨季节,7月上旬到中旬结束梅雨季节。

B.我国古代对入梅时间和出梅时间的规定与现代的规定不同,相较而言,古代的规定过于武断,现代的规定相对科学。

C.人们很早就认识到梅雨对农业生产的重要性,梅雨的迟早、降水量的多少决定了农业的丰歉,民间有不少关于梅雨的谚语。

D.梅雨时节,被雨水滋润的土地特别适合移栽花木,无论种植什么花草树木,都能成功,如菊花、栀子花等,都适宜在此时移栽。

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )

A.浙江省是我国受梅雨影响最严重的省份,浙江省气象局对入梅时间和出梅时间都有非常明确的气象要素指标。

B.2017年,我国正式颁布了《梅雨监测指标》,统一了梅雨的监测标准,并最终将梅雨监测区域划分为三个区域。

C.在农业生产中,梅雨往往伴随着繁忙的劳作。在江南,农民此时忙着养蚕、收麦子、插秧等,梅雨是农事的信号。

D.并非所有的梅雨都有利于农业生产,如“早梅雨”“迟梅雨”“长梅雨”等这些非正常的梅雨会严重影响农业生产。

3.结合下列图表及材料内容,以下说法不正确的一项是( )

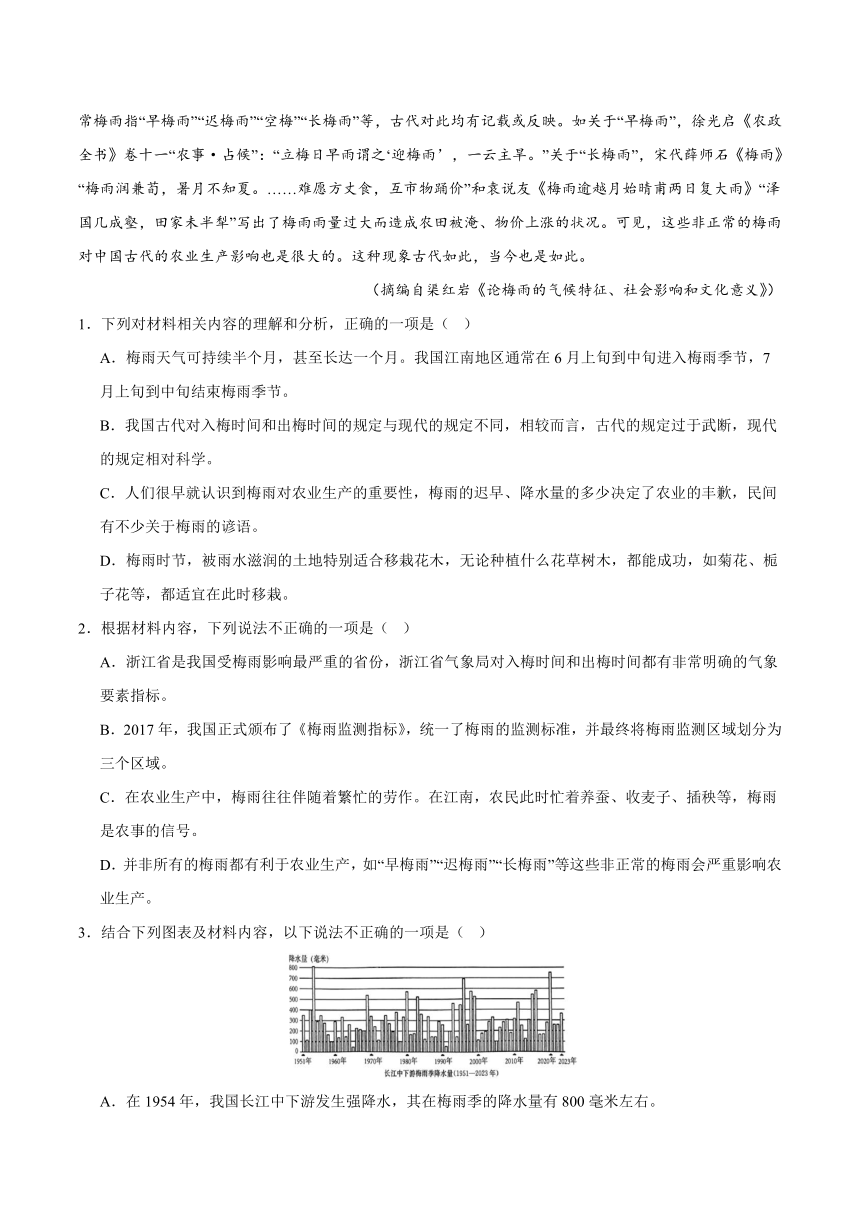

A.在1954年,我国长江中下游发生强降水,其在梅雨季的降水量有800毫米左右。

B.从1990年至2000年,长江中下游区域极端降水事件频发,梅雨季降水量波动较大。

C.在1965年和1991年,长江中下游梅雨季降水量均不足100毫米,可能出现了“空梅”。

D.如果梅雨季节持续时间过长、降水量过大,就会导致农田被淹没、物价快速上涨。

4.材料二多处引用古诗、俗语等,请简要分析其表达效果。

5.下面是2024年一则有关梅雨期的天气报道,请结合两则材料,谈谈你对“梅雨”的认识。

6月24日,中央气象台发布渍涝风险气象警报,自然资源部与中国气象局联合发布地质灾害气象风险预警。预计未来三天,长江中下游地区有强降雨过程,安徽、湖北、江西、湖南等地部分地区暴雨灾害风险高,需关注强降雨可能引发的山洪、地质灾害、城乡积涝和中小河流洪水等,并防范局地强对流危害。

阅读下面的文字,完成下面小题。

老友

周海亮

老人很早就起床了。为今天的生日,昨夜老人没有睡好。起床后老人冲了一个澡。生日这天,他希望从里至外全都干干净净。老人冲澡的时候,儿子在外面敲门,问他是否需要帮助。老人说:“今天你穿得亮堂点儿。”老人盯着一个积起来的肥皂泡,他看到了他的青春。

老人换好衣服,让儿子再给酒店老板打个电话。儿子说:“昨晚不是打过吗 ”老人说:“他别忘了。”儿子再次拨通酒店老板的电话,老人对电话里说:“八个人的包房,千万留一个。”老板说:“放心吧。”老人说:“最好带窗户,不然太闷。”老板说:“没问题。”老人说:“菜要先订吗 ”老板说:“您过来点菜就行。”老人说:“我怕肘子大虾什么的没有了。”老板笑着说:“放心吃老许,咱这是酒店,别说肘子和大虾,您就是想吃澳洲鲍我都能给您整来。”老人说:“啥鲍就算了,都是老哥儿们,不用吃那么贵的。”

放下电话,老人对儿子说:“刚才是不是忘了酒的事 ”儿子苦笑道:“等咱们过去再点就行。”老人说:“请老哥儿几个吃饭,得喝点儿好酒。”儿子说:“放心吧,我让老板拿店里最好的酒。”老人再次走进浴室,端详着镜子里的自己。“我觉得这套装扮好,”他整整衣领说,“显年轻。”

老人与儿子来到饭店,老板已候在门口。他带老人去海鲜区,他说:“都很新鲜,您随便点。”老人在水箱前挑花了眼,老板就给老人推荐了大对虾、螃蟹、扇贝和生蚝。老人还想再点,老板说:“光吃海鲜怎么行 您得点肉。”老人就又点了红烧肘子、炖山鸡炖蘑菇、西红柿炖牛肉和凉拌猪脸。老板说:“你们八个人是吧 足够够了。”老人说:“再点些蔬菜吧!”老人点了炒山药、炒空心菜、干煸卷心菜和泡菜,仍然有些担心,他说:“大壮和老孙特别能吃,万一不够怎么办 ”老板说:“我保证够了。万一不够,咱再加菜就行。”

老人又要了两瓶白酒和一瓶葡萄酒,并提醒老板葡萄酒要放冰箱里冰上。老板带老人与儿子去包间,给他们沏好一壶菊花茶。老人有些不放心,说:“昨晚打电话的时候,我没漏人吧 ”儿子说:“一个没漏。”老人说:“要不要再给他们打一遍 ”儿子说:“真不用了,早晨我又帮您打过了。”老人喝了一口茶,服务员敲门进来。包房里本来有餐具,因老人点了螃蟹和生蚝,服务员又送来纸刀、小剪刀与镊子。老人看着小剪子与镊子,说:“吃个螃蟹这么讲究 ”服务员笑笑说:“老板吩咐的。”

老人开始犯困。这三年来,每一年,老人都会在生日这天请他的老友们过来吃饭,每一年他都会为老友们点上满满一桌子菜,每一年他都会在等待他们的时候犯困。毕竟八十多岁了,老人晚上总睡不着,白天总睡不醒。服务员端上四个凉菜,老人说他好像没点这些,服务员说:“这是送的。”老人说:“别的菜先别急,等老哥儿们来了再上。”服务员说:“好咧。”

老人真的困了。从清晨到现在,他一直处在兴奋之中。儿子对老人说:“您可以先休息一会儿。”老人说:“不用不用,我等老哥儿几个。”儿子说:“您眯一会儿就行。”他为老人搬来一个躺椅,老人坐上去,倚上去,躺下来……老人果真睡了过去。儿子脱下他的衣服,轻轻为老人搭上。

服务员敲门进来,收走桌上的纸刀、小剪刀与镊子,又收走桌上的四个凉菜。儿子静静地坐在老人身边,看着老人。老人睡得很香。

醒来已是午后,老人揉着眼睛,问儿子:“老哥儿几个呢 ”儿子说:“他们刚走。”老人说:“吃完了 ”儿子说:“是啊。您喝了几口红酒就醉了,就睡过去了。您睡了一个多小时了。您看,服务员把桌子都收拾好了。”老人想了想,说:“我想起来了,大壮喝了半斤白的,老吴喝了半斤红的。那个老孙,吃起肉来没个够……”儿子说:“爸,咱们回家吧。”老人起身,随儿子走出包间。他在收银台遇见老板。老板说:“吃好了吧 ”儿子说:“吃好啦。”他扶着老人,小心翼翼地钻进车子。

回到家,儿子把老人扶上床,老人再一次睡过去。他睡得格外香。梦里,他与他的老友们围坐在餐桌边,一边聊着部队里的那些往事,一边喝酒吃菜。老人翻一个身,耳边传来隆隆炮声。

老人的床头,挂着一张合影。合影上的八个兵身穿军装,风华正茂。在一次战斗中,七个兵在战场上牺牲,活下来的那个兵,一直记着他们,并在以后的六十多年里,陪他们年轻,伴他们老去。

(选自《小小说选刊》2025年3月)

6.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.文章开头的“肥皂泡”,象征短暂而美好的青春,老人看到“肥皂泡”联想到自己的青春,进而忆起战友,表现其怀念之情。

B.文中服务员敲门进来,收起纸刀、小剪刀与镊子以及桌上的四个凉菜,表现其对老人行为的冷漠与敷衍。

C.相较于老人,“儿子”这一角色着墨不多,文中的“苦笑”“静静地看着”等神态动作,暗示他对父亲的理解与无奈。

D.文章末尾的“耳边传来隆隆炮声”,表现战争对老人的深刻影响,也暗示老人始终未能走出过去。

7.下列对本文艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.本文由大量的对话构成,不仅能丰富人物形象,也使情节更加集中紧凑。

B.本文叙事,现实与梦境结合,体现老人对战友的怀念与无法释怀的战争记忆。

C.本文老人反复叮嘱酒店老板等细节,突出了老人对聚会的重视,可见战友情深。

D.本文结尾用了留白手法,与《边城》的结局异曲同工,能引发读者想象与思考。

8.请结合全文,分析“儿子”这一人物在小说中的作用。

9.这篇小说有表现残酷的一面,但又充满了温情,请结合文本谈谈你的理解。

二、文言文阅读

阅读下面的文言文,完成小题。

材料一:

项脊轩,旧南阁子也。室仅方丈,可容一人居。百年老屋,尘泥渗漉,雨泽下注;每移案,顾视无可置者。又北向,不能得日,日过午已昏。余稍为修葺,使不上漏。前辟四窗,垣墙周庭,以当南日,日影反照,室始洞然。又杂植兰桂竹木于庭,旧时栏楯,亦遂增胜。借书满架,偃仰啸歌,冥然兀坐,万籁有声;而庭阶寂寂,小鸟时来啄食,人至不去。三五之夜,明月半墙,桂影斑驳,风移影动,珊珊可爱。

家有老妪,尝居于此。妪,先大母婢也,乳二世,先妣抚之甚厚。室西连于中闺,先妣尝一至。妪每谓余曰:“某所,而母立于兹。”妪又曰:“汝姊在吾怀,呱呱而泣;娘以指叩门扉曰:‘儿寒乎?欲食乎?’吾从板外相为应答。”语未毕,余泣,妪亦泣。余自束发读书轩中,一日,大母过余曰:“吾儿,久不见若影,何竟日默默在此,大类女郎也?”比去,以手阖门,自语曰:“吾家读书久不效,儿之成,则可待乎!”顷之,持一象笏至,曰:“此吾祖太常公宣德间执此以朝,他日汝当用之!”瞻顾遗迹,如在昨日,令人长号不自禁。

轩东故尝为厨,人往,从轩前过。余扃牖而居,久之,能以足音辨人。轩凡四遭火,得不焚,殆有神护者。……

余既为此志,后五年,吾妻来归,时至轩中,从余问古事,或凭几学书。吾妻归宁,述诸小妹语曰:“闻姊家有阁子,且何谓阁子也?”其后六年,吾妻死,室坏不修。其后二年,余久卧病无聊,乃使人复葺南阁子,其制稍异于前。然自后余多在外,不常居。

项脊生曰:“蜀清守丹穴,利甲天下,其后秦皇帝筑女怀清台。刘玄德与曹操争天下,诸葛孔明起陇中。方二人之昧昧于一隅也,世何足以知之?余区区处败屋中,方扬眉瞬目,谓有奇景。人知之者,其谓与坎井之蛙何异?”

(节选自归有光《项脊轩志》)

材料二:

予自归江宁,家凡六徙。近乃僦宅①居是水之西。老屋百年,尘埃渗漏。每暑日激射阴雨连绵蒸炕沾淋顾视无可逃避。予居之未尝不适也,独其屋仅四间,自奉母处妻孥置厨爨外,了无燕息之所,意尚阙然。嘉庆十五年归自山东,始即第二室屏后一楹地,葺为小轩,颜曰“抱膝”。借书满架,置榻一张,偃仰啸歌,即获其所。然其为地,前近市廛②,后连闺闼,而左则直接邻家;不壁而板,凡夫行旅之歌唱,妇孺之呼啼,鸡犬之鸣吠,嘈杂喧阗,殆无时不至。而当予神会志得,抗声高诵,家人每笑谓其音聒人。三者之声,盖往往为所掩也。

昔诸葛武侯隐处隆中,抱膝而吟《梁甫》③。时人问其志,但笑而不言。予之名轩,岂敢以武侯自命,盖亦陶公所云容膝易安之意而已。

(节选自管同《因寄轩文集》)

[注]①僦宅:租宅。②市廛:商店集中的处所。③《梁甫》:又作《梁父吟》,《三国志》说诸葛亮“躬耕陇亩,好为《梁父吟》”,借以抒发己志。

10.材料二中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。

每暑日A激射B阴雨C连绵D蒸E炕沾淋F顾视G无可逃H避。

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.“杂植兰桂竹木于庭”与“州司临门,急于星火”(《陈情表》)两句的“于”含义不同。

B.“吾妻来归”与“予自归江宁”两句中的“归”含义相同。

C.“置榻一张”与“其置也若弃”(《种树郭橐驼传》)两句中的“置”字含义不同。

D.“鸡犬之鸣吠”与“石之铿然有声者”(《石钟山记》)两句句式不同。

12.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.两篇文章都记叙了修葺书斋,归有光改造“老”“小”“破”“暗”的老屋,管同新辟书屋,这也是他们追求读书修身的体现。

B.两篇文章都写到了读书环境,如改造后的项脊轩,室内变明亮,庭间兰桂竹木又添情趣,但是管同的读书环境却很嘈杂,他常常不堪其扰。

C.两篇文章都写到了读书之乐,两人都曾“借书满架”,在书斋里研读书籍,“偃仰啸歌”这一细节,体现了他们内心的满足。

D.材料二提到了“抱膝轩”命名缘由,作者既表达了对诸葛亮的仰慕,也表达了自己安贫乐道、不慕功名的志趣。

13.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)前辟四窗,垣墙周庭,以当南日,日影反照,室始洞然。

(2)予之名轩,岂敢以武侯自命,盖亦陶公所云容膝易安之意而已。

14.《项脊轩志》的“项脊生”段是课文删去的一段,请分析作者写这一段的用意。

三、古代诗歌阅读

阅读下面这首古诗,完成下面小题。

鹤鸣

《诗经·小雅》

鹤鸣于九皋①,声闻于野。鱼潜在渊,或在于渚。乐彼之园,爰②有树檀,其下维萚③。它山之石,可以为错④。

鹤鸣于九皋,声闻于天。鱼在于渚,或潜在渊。乐彼之园,爰有树檀,其下维榖⑤。它山之石,可以攻玉。

【注】①九皋:皋,沼泽地。九:虚数,言沼泽之多。②爰:于是。③萚:一种灌木。④错:砺石,可以打磨玉器。⑤榖:树木名,木质轻软,材无大用。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.诗中选取鹤、鱼、檀树、灌木、山石等意象,构成一幅自然和谐的图景,实则暗含着丰富的政治隐喻。

B.珍贵的檀木和普通的灌木、榖树共生园中,象征各种人才各有其用,暗含了兼容并包、人尽其才的用人之道。

C.“它山之石,可以攻玉”意即别的山上的石头,可用来琢磨玉器。多比喻外部力量能帮助自己改正缺点错误。

D.全诗采用《诗经》典型的重章叠句手法,以部分字词的变化构成意境递进,具有回环往复的韵律美。

16.《鹤鸣》与《氓》都运用了比兴手法,请结合作品简要分析其在两首诗中的运用。

四、名篇名句默写

17.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)张载《剑阁铭》中有“形胜之地,匪亲勿居”,《蜀道难》中与其有异曲同工之妙的暗寓了蜀道之难自古而然的两句是“ , ”。

(2)杜甫《蜀相》中将诗人对诸葛亮的敬仰和惋惜之情与自己壮志难酬的苦痛悲伤相熔铸的千古名句是“ , ”。

(3)诗句“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”写景阔远清旷,自古推为名句,《登快阁》中也有类似的诗句:“ , 。”

五、语言文字运用

阅读下面的文字,完成小题。

说起臭豆腐,喜欢吃的人甘之如饴,不喜欢吃的人则闻风丧胆。之所以出现爱憎分明的两极分化,是因为它具有“又香又臭”的特性。“又香又臭”似乎不合逻辑,但其中也蕴含着一定的科学道理,这究竟是怎么一回事呢?

准确地说,臭豆腐“又香又臭”,实际上是“吃着香,闻着臭”,这与人的两类嗅觉有关。根据气味进入鼻腔路径的不同,嗅觉可以分为鼻前嗅觉和鼻后嗅觉。鼻前嗅觉气味从鼻腔进入,直达鼻根的嗅皮细胞,就是呼吸时“闻”到气味的过程。鼻后嗅觉又叫口腔嗅觉,气味从口腔进入,通过口腔后部与鼻腔连通的管道,再到达嗅皮细胞,就是吃喝时“闻”到气味的过程。

人们吃东西时,随着温度的改变、充分的咀嚼,进入口腔的食物会发生一系列物理和化学变化,与进入口腔前已有所不同。加上味觉与嗅觉的相互影响,鼻后嗅觉与鼻前嗅觉感知到的气味,会存在一定程度的差异。这种差异的大小由食物的性质决定,而臭豆腐恰好属于反差强烈的一类,所以才会带给人香臭两重天的奇妙体验。

如果进一步追本溯源,臭豆腐的香味与臭味,其实均来自蛋白质的分解,只不过分解过程存在两种不同的化学反应。豆腐富含蛋白质,经过发酵才能制成臭豆腐。在发酵过程中,蛋白质会在微生物的作用下分解成硫化物、吲哚等,其中一部分含硫的氨基酸继续分解成硫化氢和氨,这就是臭味的来源。而在食用过程中,蛋白质又会在唾液中蛋白酶的作用下,分解产生出具有鲜味的游离氨基酸,这就是香味的来源。

有没有一种烹饪方法能让臭豆腐不那么臭呢?答案是油炸。①油炸产生的高温的条件下,②小分子硫化物会加速挥发,③臭味得以减轻。④与此同时,⑤氨基酸与糖类还会发生美拉德反应,⑥这种反应能给臭豆腐增香增色。⑦如此一举三得,⑧便是为什么油炸臭豆腐更受欢迎的原因。

18.“大词小用”,即在特定语境中,故意将意义比较重大、崇高的词语用于描写细小、寻常的事物和现象。下列句子中没有使用大词小用的一项是( )

A.说起臭豆腐,喜欢吃的人甘之如饴,不喜欢吃的人则闻风丧胆。

B.酒店里的人大笑了。阿Q看见自己的勋业得到了赏识,便愈加兴高采烈起来。

C.有一种流行的信仰:掉在地上的食物,如果在5秒内捡起来,还是可以安全食用的。

D.时下爆火的苏超联赛,其背后不仅是城市发展路径之争,还是各市市民自豪感之争。

19.下列各句中的引号,和文中加点处的引号作用相同的一项是( )

A.面对前方困难,他们的“武器”,就是执着和热情。

B.正所谓“萝卜青菜,各有所爱”,茶宠或俗或雅,或贵或贱,最重要的是喜欢。

C.从山脚向上望,只见火把排成许多“之”字形,一直连到天上。

D.于是乡下人在屋顶开一个小方洞,装一块玻璃,叫作“天窗”。

20.请结合材料,从修辞角度简要分析材料第五段画波浪线句子的精妙之处。

21.文中第五段标序号的部分有两处表述不当,请指出其序号并做修改,使语言准确流畅,逻辑严密,不得改变原意。

22.文中第三段“香臭两重天”是对原词“冰火两重天”仿用后造出的新词。请从下面两个词语中任选一个作为原词,仿造出一个新词,然后运用新词写一句话,要求:句子语意完整,表达流畅,词语仿造贴切。

①其乐无穷 ②功亏一篑

六、作文

23.阅读下面的材料,根据要求写作。

《石钟山记》中苏轼认为“事不自见耳闻”,不可“臆断其有无”; 而今天的我们越来越习惯于通过网络查找信息,这些信息往往是无法“目见耳闻”的。

对此,你怎么看?请写一篇文章,谈谈你的认识和思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

参考答案

1.B 2.A 3.D 4.①古诗和俗语往往蕴含了深刻的哲理或丰富的文化内涵,引用古诗、俗语等,可以增强文章的文学色彩,丰富文章的内容。②引用古诗和俗语,可以使文章表达的情感或观点更加鲜明,帮助读者更好地理解文章的内容,使读者产生强烈的共鸣。 5.①梅雨作为一种天气和气候事件,其与人们的生活生产之间的关系密切。适量适时的梅雨有利于农业生产,但大量的降雨会带来洪涝等灾害,严重影响人们的生活生产。②我国梅雨区应制定科学严谨的梅雨监测标准,准确掌握入梅、出梅的时间和梅雨强度等详细信息,引导人们有效应对梅雨期,加强对灾害的防御,减小强降雨给人们带来的不利影响。

6.B 7.D 8.①推动情节发展:儿子帮助老人订餐、照顾他,使故事情节自然展开。

②凸显人物形象:儿子理解并配合老人的行为,侧面表现老人对战友的深情,突出老军人的形象。

③深化文章主题:多年来儿子支持并配合老人完成宴请,表达后辈对革命者的敬仰,对革命精神的传承。 9.①“残酷”:战友全部牺牲的战争创伤。

②“温情”:老人与战友之间兄弟情深,儿子对父亲的理解与支持,酒店老板和员工的默契配合,均体现人情温暖与美好。

③用战争伤痛反衬人情温暖与美好,更有情感冲击力。

10.BDF 11.B 12.B 13.(1)阁子北面开了四扇窗子,四周围绕院子砌上墙,用(北墙)对着南边射来的日光(使其反照室内),日光反照,室内才明亮起来。

(2)我给小轩命名,哪敢用武侯来自命,大概也就是陶公所说的“容膝易安”的意思罢了。 14.①作者把自己与蜀清、诸葛孔明类比,借此表达自己现在虽处破败的小屋中,却也胸怀大志,希望有朝一日能够靠读书功成名就;②同时也表达了对不了解自己的人的不屑之情。

15.D 16.①《鹤鸣》以鹤鸣起兴,以鹤鸣九皋暗喻优秀人才之声名远扬,引出治国用贤的道理, 富有哲理性。②《氓》以桑叶起兴,以桑叶沃若与黄陨比喻女子容颜盛衰,引出女子婚恋状态的变化,具有抒情性。

17. 所守或匪亲 化为狼与豺 出师未捷身先死 长使英雄泪满襟 落木千山天远大 澄江一道月分明

18.D 19.C 20.运用设问修辞,先提出“有没有一种烹饪方法能让臭豆腐不那么臭呢”的问题,然后直接作答,强调了油炸这一烹饪方法能让臭豆腐不那么臭这一观点,有提起注意、引导思考的效果。 21.序号①改为“在油炸产生的高温的条件下”。序号⑧改为“便是油炸臭豆腐更受欢迎的原因”。 22.示例一:①其乐无穷:他付出了无数的努力,却依然没有成功,这让他感觉到“其苦无穷”。示例二:②功亏一篑:真可惜,我这次英语考试有个单词写错了,没能拿到满分,真是“功亏一词”啊!

23.例文:

莫让网络遮慧眼,实践探索求真知

在信息时代的浪潮下,我们享受着网络带来的极大便利。轻点鼠标,世界尽在眼前;敲击键盘,信息如潮水般涌来。然而,当我们越来越习惯于通过网络查找信息时,是否还记得苏轼在《石钟山记》中的告诫——“事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?”

网络信息无疑是丰富的。无论是天文地理、历史文化,还是科技前沿、娱乐八卦,只要我们想了解,网络几乎都能提供答案。它打破了时间和空间的限制,让我们可以随时随地获取各种知识和资讯。在学习中遇到难题,我们可以通过网络搜索相关的讲解和答案;在关注时事热点时,我们可以从各大新闻网站和社交媒体上了解不同的观点和看法。网络就像一个巨大的知识宝库,为我们的学习、工作和生活提供了有力的支持。

但是,网络信息也是良莠不齐的。在这个虚拟的世界里,虚假信息、谣言、诈骗等层出不穷。我们常常看到一些未经证实的消息在网络上迅速传播,引起人们的恐慌和误解。君不见,某些不良商家为了推销产品,会在网络上发布虚假广告;一些别有用心的人会制造谣言,扰乱社会秩序。如果我们不加辨别地相信这些信息,就很容易被误导,甚至陷入危险之中。

相比之下,亲见亲闻则具有不可替代的优势。只有通过亲身的观察和体验,我们才能真正感受到事物的真实面貌和内在价值。我们可以看到大自然的美丽和神奇,可以感受到人与人之间的情感和温暖,可以了解到历史文化的博大精深。苏轼为了探究石钟山得名的原因,亲自月夜泛舟,深入考察,最终得出了“事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?”的深刻结论。李时珍,为了编写《本草纲目》,走遍大江南北,亲自品尝草药,观察其生长习性,才成就了这部伟大的医学著作。古人用他们的行动告诉我们,只有通过亲身实践和探索,才能获得真正的知识和真理。

当然,在新时代,我们不能完全抛弃网络,因为它确实给我们带来了很多便利。但是,我们也不能过度依赖网络,而应该保持理性和批判性思维,学会辨别网络信息的真假和优劣。我们要敢于质疑网络上的观点和说法,通过多种渠道去验证信息的真实性。同时,我们也要更加重视亲见亲闻的重要性,积极参与社会实践,亲身去感受和体验生活的丰富多彩。

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”让我们在享受网络带来的便利的同时,不忘亲见亲闻的力量,用自己的眼睛去看世界,用自己的耳朵去听声音,用自己的心灵去感受生活,这样才能真正获得真知,成为一个有思想、有智慧、有担当的新时代青年。

一、现代文阅读

阅读下面的文字,完成小题。

材料一:

梅雨作为一种天气和气候事件,其持续时间可以长达半个月到一个月。我们把雨带停留的这个时间段称为“梅雨季节”,或叫“梅雨期”,并将梅雨季节开始的那一天称为“入梅”日,将梅雨季节结束的那一天称为“出梅”日。一般而言,我国江淮地区在6月上旬到中旬入梅,在7月上旬到中旬出梅,出梅后即进入盛夏季节。

我国古代的历法规定:黄梅雨季从芒种后的第一个丙日算起,是为“入梅”;在小暑后的第一个末日结束,是为“出梅”。不过,这种规定过于武断,因为虽然梅雨出现的时间段相对固定,但出现的日期并不是完全固定的,甚至有可能出现“空梅”。

那么,我们常说的气象概念上的“入梅”和“出梅”又是怎样界定的呢?

在气象学里,对什么是梅雨给出了较为严苛的标准。在各省、市的天气预报业务中,入梅、出梅日期主要是通过当地的雨日、雨量、气温以及副热带高压的位置来确定的,若符合各自所制定的标准,就意味着入梅或出梅了。

浙江是典型的受梅雨影响的省份之一。该省气象局有关人士这样表述本省的入梅标准:夏季风暴发生后,西北太平洋副热带高压脊线活动范围大于或等于北纬18°,小于北纬25°,连续5日平均气温超过22℃;梅雨带的中心稳定在浙江中北部,包括浙北地区、浙中的金华衢州地区以及台州西北、丽水北部等地区共49个国家基本气象站中,三分之一以上站点测得5天中4天有降水。

由上述标准可以看出,某地是否处于梅雨季节,不仅要看气温、降水等气象要素,而且要看天气形势和天气系统是否达标。这种判断方法更为科学严谨。相应地,“出梅”也有严格的气象要素指标。

除了正常的梅雨,江淮地区还可能有在5月底或6月初突然到来的“早梅雨”以及姗姗来迟的“迟梅雨”,甚或有梅雨期超长的“特长梅雨”。1954年,长江中下游从6月初就“入梅”,直到8月初才“出梅”,整个梅雨季持续两个月以上,极为罕见。当然,江淮地区也可能会出现来去匆匆的“短梅”,或出现“黄梅时节燥松松”的“空梅”和“小暑一声雷,黄梅倒转来”的“倒黄梅”。

曾经在很长一段时间内,气象部门一直依据长江中下游的上海、南京、芜湖、九江和汉口这5个气象站的逐日降水量资料开展梅雨监测预报。2000年后,长江中下游的梅雨情况逐渐发生改变,主雨带集中在淮河流域,导致5—7月江淮流域虽然出现持续性强降雨天气过程,却又达不到梅雨划分标准所规定的降雨量。梅雨季的预报和判定陷入窘境。

2017年,随着《梅雨监测指标》国家标准的正式颁布,梅雨的监测标准得到统一。国家标准中,梅雨区在上海、江苏、安徽、浙江、湖北的基础上,增加了江西和湖南两省,并将梅雨监测区域划分为江南区、长江中游区、长江下游区和江淮区。在后来的实践中,根据实际需求,又把长江中游区和长江下游区合并为长江中下游区,并进行梅雨监测。如今,梅雨共分为3个区域进行监测,即江南区(Ⅰ)、长江中下游区(Ⅱ)、江淮区(Ⅲ),各分区的梅雨监测区域代表站分别为江南区65站、长江中下游区157站、江淮区55站。

总体而言,《梅雨监测指标》对入梅及出梅的时间和梅雨强度等有了详细表述和客观规定。其中副热带高压脊线位置、日平均气温条件和梅雨期间的降雨日数判识这三个指标十分重要。

(摘编自王元红《“梅黄雨细”里的气象万千》)

材料二:

梅雨是雨区农作物生长的关键因素,梅雨的迟早、降水量的多少很重要,它关系着农业的丰歉。对梅雨与农业关系的记载较早的是汉代崔寔所编的《农家谚》,其中有“雨打梅头,无水饮牛”的说法,“雨打梅头”就是我们今天的气象学术语“早梅雨”,“无水饮牛”就是旱灾。不难看出,古农谚具有通俗形象的特点。这一谚语是说早梅雨常常会引起旱灾。在唐代,民间还有“雨不梅,无米炊”的谚语。“谚语多沿俗,歌谣尽入时”,有关梅雨的谣谚是民俗风习的流传,可见,梅雨对农业生产的重要性成为历代人们的共识。

不仅如此,梅雨还是农事的信号,提醒人们耕稼,宋代赵师秀就这样写道:“黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙。”梅雨初到,蛙声伴着雨声,农家知道,一年最忙的时候开始了。在江南,梅雨来临时正是农家最忙的时候,春蚕结茧、大麦上场、小麦黄熟,一场梅雨过后,水稻秧苗顿时疯长。所以,忙完麦场就要抢时间插秧,杜甫《初夏怀故山》“梅雨晴时插秧鼓,萍风生处采菱歌”描写的就是这种紧张而欢快的劳作场景。明末徐光启《农政全书》卷三十五“蚕桑广类·木棉”又言:“谚曰‘锄花要趁黄梅信,锄头落地长三寸’。”由“黄梅信”这一表述不难看出,黄梅雨在古代是被作为农事之“信”的,人们根据黄梅的时间去锄花,这样才能使花木长得旺盛。

在长期的农业生产中,人们还积累了一些在梅雨季节种植的经验。黄梅时节,被初降的雨水滋润的土地特别适合移栽花木。宋代史铸《百菊集谱》卷三“种艺”:“梅雨时,收菊丛边小株分种,验其茂,则摘去心苗,欲其成小丛也。”这是说梅雨时适合移栽菊花。元代鲁明善《农桑衣食撮要》卷上“移栀子”:“带花移易活,梅雨时插嫩枝,易生根,要锄净。”这是说梅雨时适宜移栽栀子花。

在古代闽中地区,人们以梅雨的多少来预测一年的丰歉。宋代福建人刘爚《云庄集》卷二《三城隍谢雨》云:“惟闽之俗,以梅雨多寡而占岁之丰俭。”元代方回《梅雨连日五首》“若无梅子雨,焉得稻花风”的描述,说明了梅雨对水稻种植的重要性。

适量适时的梅雨固然有利于农业生产,然而,非正常的梅雨却严重影响农业生产。气象学所说的非正常梅雨指“早梅雨”“迟梅雨”“空梅”“长梅雨”等,古代对此均有记载或反映。如关于“早梅雨”,徐光启《农政全书》卷十一“农事·占候”:“立梅日早雨谓之‘迎梅雨’,一云主旱。”关于“长梅雨”,宋代薛师石《梅雨》“梅雨润兼荀,暑月不知夏。……难愿方丈食,互市物踊价”和袁说友《梅雨逾越月始晴甫两日复大雨》“泽国几成壑,田家未半犁”写出了梅雨雨量过大而造成农田被淹、物价上涨的状况。可见,这些非正常的梅雨对中国古代的农业生产影响也是很大的。这种现象古代如此,当今也是如此。

(摘编自渠红岩《论梅雨的气候特征、社会影响和文化意义》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.梅雨天气可持续半个月,甚至长达一个月。我国江南地区通常在6月上旬到中旬进入梅雨季节,7月上旬到中旬结束梅雨季节。

B.我国古代对入梅时间和出梅时间的规定与现代的规定不同,相较而言,古代的规定过于武断,现代的规定相对科学。

C.人们很早就认识到梅雨对农业生产的重要性,梅雨的迟早、降水量的多少决定了农业的丰歉,民间有不少关于梅雨的谚语。

D.梅雨时节,被雨水滋润的土地特别适合移栽花木,无论种植什么花草树木,都能成功,如菊花、栀子花等,都适宜在此时移栽。

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )

A.浙江省是我国受梅雨影响最严重的省份,浙江省气象局对入梅时间和出梅时间都有非常明确的气象要素指标。

B.2017年,我国正式颁布了《梅雨监测指标》,统一了梅雨的监测标准,并最终将梅雨监测区域划分为三个区域。

C.在农业生产中,梅雨往往伴随着繁忙的劳作。在江南,农民此时忙着养蚕、收麦子、插秧等,梅雨是农事的信号。

D.并非所有的梅雨都有利于农业生产,如“早梅雨”“迟梅雨”“长梅雨”等这些非正常的梅雨会严重影响农业生产。

3.结合下列图表及材料内容,以下说法不正确的一项是( )

A.在1954年,我国长江中下游发生强降水,其在梅雨季的降水量有800毫米左右。

B.从1990年至2000年,长江中下游区域极端降水事件频发,梅雨季降水量波动较大。

C.在1965年和1991年,长江中下游梅雨季降水量均不足100毫米,可能出现了“空梅”。

D.如果梅雨季节持续时间过长、降水量过大,就会导致农田被淹没、物价快速上涨。

4.材料二多处引用古诗、俗语等,请简要分析其表达效果。

5.下面是2024年一则有关梅雨期的天气报道,请结合两则材料,谈谈你对“梅雨”的认识。

6月24日,中央气象台发布渍涝风险气象警报,自然资源部与中国气象局联合发布地质灾害气象风险预警。预计未来三天,长江中下游地区有强降雨过程,安徽、湖北、江西、湖南等地部分地区暴雨灾害风险高,需关注强降雨可能引发的山洪、地质灾害、城乡积涝和中小河流洪水等,并防范局地强对流危害。

阅读下面的文字,完成下面小题。

老友

周海亮

老人很早就起床了。为今天的生日,昨夜老人没有睡好。起床后老人冲了一个澡。生日这天,他希望从里至外全都干干净净。老人冲澡的时候,儿子在外面敲门,问他是否需要帮助。老人说:“今天你穿得亮堂点儿。”老人盯着一个积起来的肥皂泡,他看到了他的青春。

老人换好衣服,让儿子再给酒店老板打个电话。儿子说:“昨晚不是打过吗 ”老人说:“他别忘了。”儿子再次拨通酒店老板的电话,老人对电话里说:“八个人的包房,千万留一个。”老板说:“放心吧。”老人说:“最好带窗户,不然太闷。”老板说:“没问题。”老人说:“菜要先订吗 ”老板说:“您过来点菜就行。”老人说:“我怕肘子大虾什么的没有了。”老板笑着说:“放心吃老许,咱这是酒店,别说肘子和大虾,您就是想吃澳洲鲍我都能给您整来。”老人说:“啥鲍就算了,都是老哥儿们,不用吃那么贵的。”

放下电话,老人对儿子说:“刚才是不是忘了酒的事 ”儿子苦笑道:“等咱们过去再点就行。”老人说:“请老哥儿几个吃饭,得喝点儿好酒。”儿子说:“放心吧,我让老板拿店里最好的酒。”老人再次走进浴室,端详着镜子里的自己。“我觉得这套装扮好,”他整整衣领说,“显年轻。”

老人与儿子来到饭店,老板已候在门口。他带老人去海鲜区,他说:“都很新鲜,您随便点。”老人在水箱前挑花了眼,老板就给老人推荐了大对虾、螃蟹、扇贝和生蚝。老人还想再点,老板说:“光吃海鲜怎么行 您得点肉。”老人就又点了红烧肘子、炖山鸡炖蘑菇、西红柿炖牛肉和凉拌猪脸。老板说:“你们八个人是吧 足够够了。”老人说:“再点些蔬菜吧!”老人点了炒山药、炒空心菜、干煸卷心菜和泡菜,仍然有些担心,他说:“大壮和老孙特别能吃,万一不够怎么办 ”老板说:“我保证够了。万一不够,咱再加菜就行。”

老人又要了两瓶白酒和一瓶葡萄酒,并提醒老板葡萄酒要放冰箱里冰上。老板带老人与儿子去包间,给他们沏好一壶菊花茶。老人有些不放心,说:“昨晚打电话的时候,我没漏人吧 ”儿子说:“一个没漏。”老人说:“要不要再给他们打一遍 ”儿子说:“真不用了,早晨我又帮您打过了。”老人喝了一口茶,服务员敲门进来。包房里本来有餐具,因老人点了螃蟹和生蚝,服务员又送来纸刀、小剪刀与镊子。老人看着小剪子与镊子,说:“吃个螃蟹这么讲究 ”服务员笑笑说:“老板吩咐的。”

老人开始犯困。这三年来,每一年,老人都会在生日这天请他的老友们过来吃饭,每一年他都会为老友们点上满满一桌子菜,每一年他都会在等待他们的时候犯困。毕竟八十多岁了,老人晚上总睡不着,白天总睡不醒。服务员端上四个凉菜,老人说他好像没点这些,服务员说:“这是送的。”老人说:“别的菜先别急,等老哥儿们来了再上。”服务员说:“好咧。”

老人真的困了。从清晨到现在,他一直处在兴奋之中。儿子对老人说:“您可以先休息一会儿。”老人说:“不用不用,我等老哥儿几个。”儿子说:“您眯一会儿就行。”他为老人搬来一个躺椅,老人坐上去,倚上去,躺下来……老人果真睡了过去。儿子脱下他的衣服,轻轻为老人搭上。

服务员敲门进来,收走桌上的纸刀、小剪刀与镊子,又收走桌上的四个凉菜。儿子静静地坐在老人身边,看着老人。老人睡得很香。

醒来已是午后,老人揉着眼睛,问儿子:“老哥儿几个呢 ”儿子说:“他们刚走。”老人说:“吃完了 ”儿子说:“是啊。您喝了几口红酒就醉了,就睡过去了。您睡了一个多小时了。您看,服务员把桌子都收拾好了。”老人想了想,说:“我想起来了,大壮喝了半斤白的,老吴喝了半斤红的。那个老孙,吃起肉来没个够……”儿子说:“爸,咱们回家吧。”老人起身,随儿子走出包间。他在收银台遇见老板。老板说:“吃好了吧 ”儿子说:“吃好啦。”他扶着老人,小心翼翼地钻进车子。

回到家,儿子把老人扶上床,老人再一次睡过去。他睡得格外香。梦里,他与他的老友们围坐在餐桌边,一边聊着部队里的那些往事,一边喝酒吃菜。老人翻一个身,耳边传来隆隆炮声。

老人的床头,挂着一张合影。合影上的八个兵身穿军装,风华正茂。在一次战斗中,七个兵在战场上牺牲,活下来的那个兵,一直记着他们,并在以后的六十多年里,陪他们年轻,伴他们老去。

(选自《小小说选刊》2025年3月)

6.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.文章开头的“肥皂泡”,象征短暂而美好的青春,老人看到“肥皂泡”联想到自己的青春,进而忆起战友,表现其怀念之情。

B.文中服务员敲门进来,收起纸刀、小剪刀与镊子以及桌上的四个凉菜,表现其对老人行为的冷漠与敷衍。

C.相较于老人,“儿子”这一角色着墨不多,文中的“苦笑”“静静地看着”等神态动作,暗示他对父亲的理解与无奈。

D.文章末尾的“耳边传来隆隆炮声”,表现战争对老人的深刻影响,也暗示老人始终未能走出过去。

7.下列对本文艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.本文由大量的对话构成,不仅能丰富人物形象,也使情节更加集中紧凑。

B.本文叙事,现实与梦境结合,体现老人对战友的怀念与无法释怀的战争记忆。

C.本文老人反复叮嘱酒店老板等细节,突出了老人对聚会的重视,可见战友情深。

D.本文结尾用了留白手法,与《边城》的结局异曲同工,能引发读者想象与思考。

8.请结合全文,分析“儿子”这一人物在小说中的作用。

9.这篇小说有表现残酷的一面,但又充满了温情,请结合文本谈谈你的理解。

二、文言文阅读

阅读下面的文言文,完成小题。

材料一:

项脊轩,旧南阁子也。室仅方丈,可容一人居。百年老屋,尘泥渗漉,雨泽下注;每移案,顾视无可置者。又北向,不能得日,日过午已昏。余稍为修葺,使不上漏。前辟四窗,垣墙周庭,以当南日,日影反照,室始洞然。又杂植兰桂竹木于庭,旧时栏楯,亦遂增胜。借书满架,偃仰啸歌,冥然兀坐,万籁有声;而庭阶寂寂,小鸟时来啄食,人至不去。三五之夜,明月半墙,桂影斑驳,风移影动,珊珊可爱。

家有老妪,尝居于此。妪,先大母婢也,乳二世,先妣抚之甚厚。室西连于中闺,先妣尝一至。妪每谓余曰:“某所,而母立于兹。”妪又曰:“汝姊在吾怀,呱呱而泣;娘以指叩门扉曰:‘儿寒乎?欲食乎?’吾从板外相为应答。”语未毕,余泣,妪亦泣。余自束发读书轩中,一日,大母过余曰:“吾儿,久不见若影,何竟日默默在此,大类女郎也?”比去,以手阖门,自语曰:“吾家读书久不效,儿之成,则可待乎!”顷之,持一象笏至,曰:“此吾祖太常公宣德间执此以朝,他日汝当用之!”瞻顾遗迹,如在昨日,令人长号不自禁。

轩东故尝为厨,人往,从轩前过。余扃牖而居,久之,能以足音辨人。轩凡四遭火,得不焚,殆有神护者。……

余既为此志,后五年,吾妻来归,时至轩中,从余问古事,或凭几学书。吾妻归宁,述诸小妹语曰:“闻姊家有阁子,且何谓阁子也?”其后六年,吾妻死,室坏不修。其后二年,余久卧病无聊,乃使人复葺南阁子,其制稍异于前。然自后余多在外,不常居。

项脊生曰:“蜀清守丹穴,利甲天下,其后秦皇帝筑女怀清台。刘玄德与曹操争天下,诸葛孔明起陇中。方二人之昧昧于一隅也,世何足以知之?余区区处败屋中,方扬眉瞬目,谓有奇景。人知之者,其谓与坎井之蛙何异?”

(节选自归有光《项脊轩志》)

材料二:

予自归江宁,家凡六徙。近乃僦宅①居是水之西。老屋百年,尘埃渗漏。每暑日激射阴雨连绵蒸炕沾淋顾视无可逃避。予居之未尝不适也,独其屋仅四间,自奉母处妻孥置厨爨外,了无燕息之所,意尚阙然。嘉庆十五年归自山东,始即第二室屏后一楹地,葺为小轩,颜曰“抱膝”。借书满架,置榻一张,偃仰啸歌,即获其所。然其为地,前近市廛②,后连闺闼,而左则直接邻家;不壁而板,凡夫行旅之歌唱,妇孺之呼啼,鸡犬之鸣吠,嘈杂喧阗,殆无时不至。而当予神会志得,抗声高诵,家人每笑谓其音聒人。三者之声,盖往往为所掩也。

昔诸葛武侯隐处隆中,抱膝而吟《梁甫》③。时人问其志,但笑而不言。予之名轩,岂敢以武侯自命,盖亦陶公所云容膝易安之意而已。

(节选自管同《因寄轩文集》)

[注]①僦宅:租宅。②市廛:商店集中的处所。③《梁甫》:又作《梁父吟》,《三国志》说诸葛亮“躬耕陇亩,好为《梁父吟》”,借以抒发己志。

10.材料二中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。

每暑日A激射B阴雨C连绵D蒸E炕沾淋F顾视G无可逃H避。

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.“杂植兰桂竹木于庭”与“州司临门,急于星火”(《陈情表》)两句的“于”含义不同。

B.“吾妻来归”与“予自归江宁”两句中的“归”含义相同。

C.“置榻一张”与“其置也若弃”(《种树郭橐驼传》)两句中的“置”字含义不同。

D.“鸡犬之鸣吠”与“石之铿然有声者”(《石钟山记》)两句句式不同。

12.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.两篇文章都记叙了修葺书斋,归有光改造“老”“小”“破”“暗”的老屋,管同新辟书屋,这也是他们追求读书修身的体现。

B.两篇文章都写到了读书环境,如改造后的项脊轩,室内变明亮,庭间兰桂竹木又添情趣,但是管同的读书环境却很嘈杂,他常常不堪其扰。

C.两篇文章都写到了读书之乐,两人都曾“借书满架”,在书斋里研读书籍,“偃仰啸歌”这一细节,体现了他们内心的满足。

D.材料二提到了“抱膝轩”命名缘由,作者既表达了对诸葛亮的仰慕,也表达了自己安贫乐道、不慕功名的志趣。

13.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)前辟四窗,垣墙周庭,以当南日,日影反照,室始洞然。

(2)予之名轩,岂敢以武侯自命,盖亦陶公所云容膝易安之意而已。

14.《项脊轩志》的“项脊生”段是课文删去的一段,请分析作者写这一段的用意。

三、古代诗歌阅读

阅读下面这首古诗,完成下面小题。

鹤鸣

《诗经·小雅》

鹤鸣于九皋①,声闻于野。鱼潜在渊,或在于渚。乐彼之园,爰②有树檀,其下维萚③。它山之石,可以为错④。

鹤鸣于九皋,声闻于天。鱼在于渚,或潜在渊。乐彼之园,爰有树檀,其下维榖⑤。它山之石,可以攻玉。

【注】①九皋:皋,沼泽地。九:虚数,言沼泽之多。②爰:于是。③萚:一种灌木。④错:砺石,可以打磨玉器。⑤榖:树木名,木质轻软,材无大用。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.诗中选取鹤、鱼、檀树、灌木、山石等意象,构成一幅自然和谐的图景,实则暗含着丰富的政治隐喻。

B.珍贵的檀木和普通的灌木、榖树共生园中,象征各种人才各有其用,暗含了兼容并包、人尽其才的用人之道。

C.“它山之石,可以攻玉”意即别的山上的石头,可用来琢磨玉器。多比喻外部力量能帮助自己改正缺点错误。

D.全诗采用《诗经》典型的重章叠句手法,以部分字词的变化构成意境递进,具有回环往复的韵律美。

16.《鹤鸣》与《氓》都运用了比兴手法,请结合作品简要分析其在两首诗中的运用。

四、名篇名句默写

17.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)张载《剑阁铭》中有“形胜之地,匪亲勿居”,《蜀道难》中与其有异曲同工之妙的暗寓了蜀道之难自古而然的两句是“ , ”。

(2)杜甫《蜀相》中将诗人对诸葛亮的敬仰和惋惜之情与自己壮志难酬的苦痛悲伤相熔铸的千古名句是“ , ”。

(3)诗句“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”写景阔远清旷,自古推为名句,《登快阁》中也有类似的诗句:“ , 。”

五、语言文字运用

阅读下面的文字,完成小题。

说起臭豆腐,喜欢吃的人甘之如饴,不喜欢吃的人则闻风丧胆。之所以出现爱憎分明的两极分化,是因为它具有“又香又臭”的特性。“又香又臭”似乎不合逻辑,但其中也蕴含着一定的科学道理,这究竟是怎么一回事呢?

准确地说,臭豆腐“又香又臭”,实际上是“吃着香,闻着臭”,这与人的两类嗅觉有关。根据气味进入鼻腔路径的不同,嗅觉可以分为鼻前嗅觉和鼻后嗅觉。鼻前嗅觉气味从鼻腔进入,直达鼻根的嗅皮细胞,就是呼吸时“闻”到气味的过程。鼻后嗅觉又叫口腔嗅觉,气味从口腔进入,通过口腔后部与鼻腔连通的管道,再到达嗅皮细胞,就是吃喝时“闻”到气味的过程。

人们吃东西时,随着温度的改变、充分的咀嚼,进入口腔的食物会发生一系列物理和化学变化,与进入口腔前已有所不同。加上味觉与嗅觉的相互影响,鼻后嗅觉与鼻前嗅觉感知到的气味,会存在一定程度的差异。这种差异的大小由食物的性质决定,而臭豆腐恰好属于反差强烈的一类,所以才会带给人香臭两重天的奇妙体验。

如果进一步追本溯源,臭豆腐的香味与臭味,其实均来自蛋白质的分解,只不过分解过程存在两种不同的化学反应。豆腐富含蛋白质,经过发酵才能制成臭豆腐。在发酵过程中,蛋白质会在微生物的作用下分解成硫化物、吲哚等,其中一部分含硫的氨基酸继续分解成硫化氢和氨,这就是臭味的来源。而在食用过程中,蛋白质又会在唾液中蛋白酶的作用下,分解产生出具有鲜味的游离氨基酸,这就是香味的来源。

有没有一种烹饪方法能让臭豆腐不那么臭呢?答案是油炸。①油炸产生的高温的条件下,②小分子硫化物会加速挥发,③臭味得以减轻。④与此同时,⑤氨基酸与糖类还会发生美拉德反应,⑥这种反应能给臭豆腐增香增色。⑦如此一举三得,⑧便是为什么油炸臭豆腐更受欢迎的原因。

18.“大词小用”,即在特定语境中,故意将意义比较重大、崇高的词语用于描写细小、寻常的事物和现象。下列句子中没有使用大词小用的一项是( )

A.说起臭豆腐,喜欢吃的人甘之如饴,不喜欢吃的人则闻风丧胆。

B.酒店里的人大笑了。阿Q看见自己的勋业得到了赏识,便愈加兴高采烈起来。

C.有一种流行的信仰:掉在地上的食物,如果在5秒内捡起来,还是可以安全食用的。

D.时下爆火的苏超联赛,其背后不仅是城市发展路径之争,还是各市市民自豪感之争。

19.下列各句中的引号,和文中加点处的引号作用相同的一项是( )

A.面对前方困难,他们的“武器”,就是执着和热情。

B.正所谓“萝卜青菜,各有所爱”,茶宠或俗或雅,或贵或贱,最重要的是喜欢。

C.从山脚向上望,只见火把排成许多“之”字形,一直连到天上。

D.于是乡下人在屋顶开一个小方洞,装一块玻璃,叫作“天窗”。

20.请结合材料,从修辞角度简要分析材料第五段画波浪线句子的精妙之处。

21.文中第五段标序号的部分有两处表述不当,请指出其序号并做修改,使语言准确流畅,逻辑严密,不得改变原意。

22.文中第三段“香臭两重天”是对原词“冰火两重天”仿用后造出的新词。请从下面两个词语中任选一个作为原词,仿造出一个新词,然后运用新词写一句话,要求:句子语意完整,表达流畅,词语仿造贴切。

①其乐无穷 ②功亏一篑

六、作文

23.阅读下面的材料,根据要求写作。

《石钟山记》中苏轼认为“事不自见耳闻”,不可“臆断其有无”; 而今天的我们越来越习惯于通过网络查找信息,这些信息往往是无法“目见耳闻”的。

对此,你怎么看?请写一篇文章,谈谈你的认识和思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

参考答案

1.B 2.A 3.D 4.①古诗和俗语往往蕴含了深刻的哲理或丰富的文化内涵,引用古诗、俗语等,可以增强文章的文学色彩,丰富文章的内容。②引用古诗和俗语,可以使文章表达的情感或观点更加鲜明,帮助读者更好地理解文章的内容,使读者产生强烈的共鸣。 5.①梅雨作为一种天气和气候事件,其与人们的生活生产之间的关系密切。适量适时的梅雨有利于农业生产,但大量的降雨会带来洪涝等灾害,严重影响人们的生活生产。②我国梅雨区应制定科学严谨的梅雨监测标准,准确掌握入梅、出梅的时间和梅雨强度等详细信息,引导人们有效应对梅雨期,加强对灾害的防御,减小强降雨给人们带来的不利影响。

6.B 7.D 8.①推动情节发展:儿子帮助老人订餐、照顾他,使故事情节自然展开。

②凸显人物形象:儿子理解并配合老人的行为,侧面表现老人对战友的深情,突出老军人的形象。

③深化文章主题:多年来儿子支持并配合老人完成宴请,表达后辈对革命者的敬仰,对革命精神的传承。 9.①“残酷”:战友全部牺牲的战争创伤。

②“温情”:老人与战友之间兄弟情深,儿子对父亲的理解与支持,酒店老板和员工的默契配合,均体现人情温暖与美好。

③用战争伤痛反衬人情温暖与美好,更有情感冲击力。

10.BDF 11.B 12.B 13.(1)阁子北面开了四扇窗子,四周围绕院子砌上墙,用(北墙)对着南边射来的日光(使其反照室内),日光反照,室内才明亮起来。

(2)我给小轩命名,哪敢用武侯来自命,大概也就是陶公所说的“容膝易安”的意思罢了。 14.①作者把自己与蜀清、诸葛孔明类比,借此表达自己现在虽处破败的小屋中,却也胸怀大志,希望有朝一日能够靠读书功成名就;②同时也表达了对不了解自己的人的不屑之情。

15.D 16.①《鹤鸣》以鹤鸣起兴,以鹤鸣九皋暗喻优秀人才之声名远扬,引出治国用贤的道理, 富有哲理性。②《氓》以桑叶起兴,以桑叶沃若与黄陨比喻女子容颜盛衰,引出女子婚恋状态的变化,具有抒情性。

17. 所守或匪亲 化为狼与豺 出师未捷身先死 长使英雄泪满襟 落木千山天远大 澄江一道月分明

18.D 19.C 20.运用设问修辞,先提出“有没有一种烹饪方法能让臭豆腐不那么臭呢”的问题,然后直接作答,强调了油炸这一烹饪方法能让臭豆腐不那么臭这一观点,有提起注意、引导思考的效果。 21.序号①改为“在油炸产生的高温的条件下”。序号⑧改为“便是油炸臭豆腐更受欢迎的原因”。 22.示例一:①其乐无穷:他付出了无数的努力,却依然没有成功,这让他感觉到“其苦无穷”。示例二:②功亏一篑:真可惜,我这次英语考试有个单词写错了,没能拿到满分,真是“功亏一词”啊!

23.例文:

莫让网络遮慧眼,实践探索求真知

在信息时代的浪潮下,我们享受着网络带来的极大便利。轻点鼠标,世界尽在眼前;敲击键盘,信息如潮水般涌来。然而,当我们越来越习惯于通过网络查找信息时,是否还记得苏轼在《石钟山记》中的告诫——“事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?”

网络信息无疑是丰富的。无论是天文地理、历史文化,还是科技前沿、娱乐八卦,只要我们想了解,网络几乎都能提供答案。它打破了时间和空间的限制,让我们可以随时随地获取各种知识和资讯。在学习中遇到难题,我们可以通过网络搜索相关的讲解和答案;在关注时事热点时,我们可以从各大新闻网站和社交媒体上了解不同的观点和看法。网络就像一个巨大的知识宝库,为我们的学习、工作和生活提供了有力的支持。

但是,网络信息也是良莠不齐的。在这个虚拟的世界里,虚假信息、谣言、诈骗等层出不穷。我们常常看到一些未经证实的消息在网络上迅速传播,引起人们的恐慌和误解。君不见,某些不良商家为了推销产品,会在网络上发布虚假广告;一些别有用心的人会制造谣言,扰乱社会秩序。如果我们不加辨别地相信这些信息,就很容易被误导,甚至陷入危险之中。

相比之下,亲见亲闻则具有不可替代的优势。只有通过亲身的观察和体验,我们才能真正感受到事物的真实面貌和内在价值。我们可以看到大自然的美丽和神奇,可以感受到人与人之间的情感和温暖,可以了解到历史文化的博大精深。苏轼为了探究石钟山得名的原因,亲自月夜泛舟,深入考察,最终得出了“事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?”的深刻结论。李时珍,为了编写《本草纲目》,走遍大江南北,亲自品尝草药,观察其生长习性,才成就了这部伟大的医学著作。古人用他们的行动告诉我们,只有通过亲身实践和探索,才能获得真正的知识和真理。

当然,在新时代,我们不能完全抛弃网络,因为它确实给我们带来了很多便利。但是,我们也不能过度依赖网络,而应该保持理性和批判性思维,学会辨别网络信息的真假和优劣。我们要敢于质疑网络上的观点和说法,通过多种渠道去验证信息的真实性。同时,我们也要更加重视亲见亲闻的重要性,积极参与社会实践,亲身去感受和体验生活的丰富多彩。

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”让我们在享受网络带来的便利的同时,不忘亲见亲闻的力量,用自己的眼睛去看世界,用自己的耳朵去听声音,用自己的心灵去感受生活,这样才能真正获得真知,成为一个有思想、有智慧、有担当的新时代青年。

同课章节目录