江西省宜春市丰城中学2024-2025学年高一下学期期末历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 江西省宜春市丰城中学2024-2025学年高一下学期期末历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 150.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-27 08:54:12 | ||

图片预览

文档简介

丰城中学2024-2025学年下学期高一期末考试试卷历 史

第Ⅰ卷 选择题

选择题。(本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项最符合题目要求。)

1.西周时期,“友”是指亲兄弟或族兄弟;春秋战国时期,“友”用于指无血缘关系但交往密切、志趣相投的人,同时形成了以“信”为核心的交友之道,上述变化反映了( )

A.华夏认同观念的形成 B.社会流动的日益频繁

C.儒家思想成为了主流 D.诸侯国之间平等交往

2.《九章算术》记载了不少基层官员面临的实际问题,包括“方田”讲田亩面积计算;“衰分”讨论按比例分配赋税与徭役;“商功”解决筑城、开渠等土木工程所遇到的各种体积计算问题等。这反映汉代( )

A.基层官员的日常公务繁重 B.注重数学教育

C.科技适应国家治理的需要 D.主地兼并严重

3.相较于南朝轻视北朝流亡宗室,北朝则主动吸纳和优待南朝流亡宗室,不仅设有专门的管理机构,还往往通过赐婚联姻,使得身份已转变为普通士族的南朝流亡宗室不断融入北朝统治集团。这种局面客观上有助于( )

A.加快北民南迁进程 B.促进南方经济开发

C.弥合南北文化差异 D.瓦解北朝门阀制度

4.宋代福州、泉州一带适宜种植粟麦的土地变成了大片的荔枝园,“一家之有,至于万株”。两浙路的苏州太湖洞庭山,“皆以树桑栀甘柚为常产”、“糊口之物,尽仰商贩”。在湖州的山乡,以蚕桑为岁计、“兼工机织”。这反映了宋代( )

A.工商业市镇的兴盛 B.农业手工业生产日趋专业化

C.农民生活富足安稳 D.政府大力推广经济作物种植

5.清朝在实地测绘的基础上纂修全国性地图。康熙年间首次对台湾、西藏进行了测绘,并制成《皇舆全览图》;乾隆平准之后,继续对新疆、西藏进行测绘,最终制成更为完整、详细的《乾隆内府舆图》。清朝此举( )

A.旨在实行因地制宜的民族政策 B.开创了实地测绘的先河

C.有助于强化大一统的疆域观念 D.稳定了地方的统治秩序

6.1900年10月,西方公使团首次提出“停试”之罚,在随后的谈判期间,公使团不断调整停试的范围。1901年9月签订的《辛丑条约》最终将“停试”之罚表述为“诸国人民遇害被虐之城镇,停止文武考试各等考试五年”。这旨在( )

A.破坏选官的机制 B.制造中国内政的混乱

C.镇压义和团运动 D.削弱中国的反帝基础

7.武昌起义后,南北双方多次协商《清帝逊位诏书》文稿。最终袁世凯擅自将底本中的“即由袁世凯以全权与民军组织临时共和政府,协商统一办法”一句,改为“即由袁世凯以全权组织临时共和政府,与民军协商统一办法”,并单方面提前公布。这( )

A.加剧北洋军阀割据 B.折射出政治转型的复杂性

C.引发了“二次革命” D.开启了政党政治的新尝试

8.抗日战争时期,昆明广播电台是中国发射功率最大的广播电台,占全国总功率的40%,电波遍及整个东半球,其“新闻汇述”栏目以北方官话、广州话、潮州话、厦门话、客家话。以及英、法、日、越、缅、泰、马来等语言播报中国抗战情形。此举旨在( )

A.创新电台的播报形式 B.寻求国际的同情支持

C.凝聚广泛的抗日力量 D.提高云南的抗战地位

9.新中国成立初期,很多中国人以科学家、教育工作者和技术人员的身份,或者作为剧团、体育代表团、贸易促进会和其他社会组织的成员出访外国。通过非正式渠道,中国与70多个国家的政府建立联系。这些举动( )

A.推动了世界革命进程 B.彰显了外交的灵活性

C.标志外交战略的转变 D.提高了中国国际地位

10.1985年,中共中央发布《关于科学技术体制改革的决定》,提出调整科学技术系统的组织结构,鼓励研究、教育、设计机构与生产单位的联合,强化企业的技术吸收和开发能力。此后科技界以空前的热情投入到经济建设。这反映了当时( )

A.城市经济体制改革不断深化 B.计划与市场的关系得以理顺

C.科技体制改革具有市场导向 D.“科教兴国”战略得到贯彻

11.汉谟拉比法典正文包括282条法律,对刑事、民事、贸易、婚姻、继承、审判等制度都作了详细规定。法典的显著特点是它几乎没有留下解释的余地,概述了对各种违法行为的精确处罚。这一特点表明《法典》致力于( )

A.确保司法适用的公平性和一致性 B.维护奴隶主对奴隶和平民的专政

C.突出体现法律制定者的主观意志 D.集中权力以维护庞大帝国的统一

12.11世纪,神圣罗马帝国皇室对铸币的控制较弱,许多铸币厂由教会掌控,其发行的货币占主导地位。法国铸币业被大领主控制,货币的原料、工艺和设计都颇为粗劣。英国王室则控制了大量铸币厂,每三到六年便调整货币设计。这表明当时西欧诸国( )

A.教会引领货币经济改革 B.封建经济陆续走向瓦解

C.王室鼓励铸币工艺创新 D.王权集中程度存在差异

13.17世纪中期,殖民者在加勒比海的巴巴多斯引入甘蔗种植,此后不到十年,全岛80%的耕地已用于种植甘蔗,粮食、肉类甚至日常用品严重依赖从北美殖民地进口。一位欧洲商人记载:“这里的种植园主只关心榨糖厂的烟囱是否冒烟,他们用蔗糖换取的不仅是金币,还有维持生存的所有必需品。”据此推断,巴巴多斯的甘蔗种植( )

A.客观上促进了殖民地工业化 B.强化殖民地经济的依附性

C.助推欧洲资本主义萌芽发展 D.推动殖民地独立运动兴起

14.伏尔泰在《路易十四时代》中描写了有关巴士底狱神秘囚犯“铁面人”的逸闻。此人总戴着面具,没人知道他的真实姓名、所犯何罪。该书出版后引起很大的反响,“铁面人”的传闻逐渐在民众中“创造出一个无限专横权力的想象世界”。这( )

A.有利于出版行业的兴起 B.引发了民众攻占巴士底狱

C.推动了启蒙运动的产生 D.冲击了封建君主专制统治

15.20世纪30年代初期,世界机器设备出口的大部分被苏联购买:1931年全球机器设备出口量的30%进入苏联,1932年高达50%;有数据显示,从1929到1931年,苏联同外国签订的技术援助协定由70个增至124个。这反映了当时( )

A.苏联工业化过程中优先发展重工业 B.苏联经济实力强大外汇储备充足

C.国际形势客观助推苏联工业化建设 D.国际上普遍与苏联建立经济联系

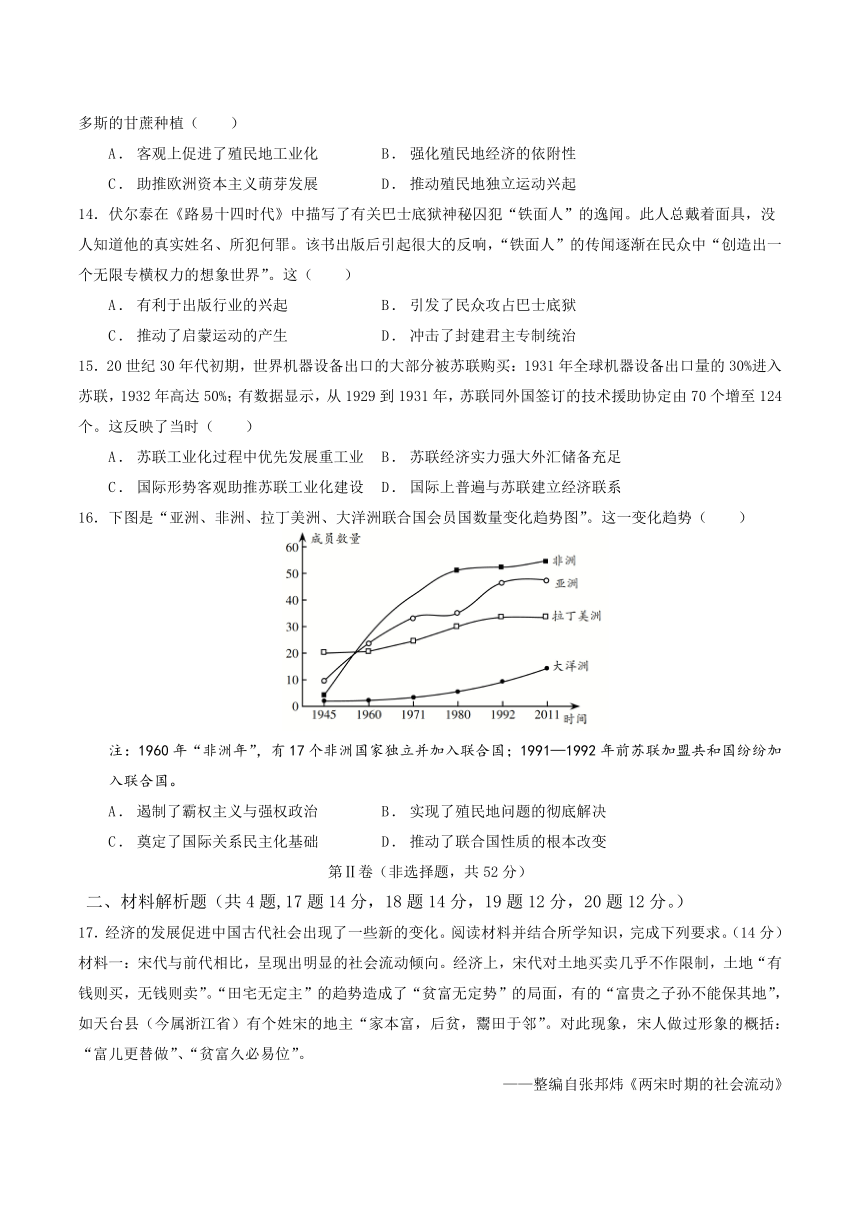

16.下图是“亚洲、非洲、拉丁美洲、大洋洲联合国会员国数量变化趋势图”。这一变化趋势( )

注:1960年“非洲年”,有17个非洲国家独立并加入联合国;1991—1992年前苏联加盟共和国纷纷加入联合国。

A.遏制了霸权主义与强权政治 B.实现了殖民地问题的彻底解决

C.奠定了国际关系民主化基础 D.推动了联合国性质的根本改变

第Ⅱ卷(非选择题,共52分)

材料解析题(共4题,17题14分,18题14分,19题12分,20题12分。)

17.经济的发展促进中国古代社会出现了一些新的变化。阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(14分)

材料一:宋代与前代相比,呈现出明显的社会流动倾向。经济上,宋代对土地买卖几乎不作限制,土地“有钱则买,无钱则卖”。“田宅无定主”的趋势造成了“贫富无定势”的局面,有的“富贵之子孙不能保其地”,如天台县(今属浙江省)有个姓宋的地主“家本富,后贫,鬻田于邻”。对此现象,宋人做过形象的概括:“富儿更替做”、“贫富久必易位”。

——整编自张邦炜《两宋时期的社会流动》

材料二:

唐宋两代宰相的总人数及出身统计

朝代 宰相总人数 来源 继世为相

唐代 369名 98个家族 “一门十相者良多”,如闻喜裴氏、赵郡李氏,均一门17相,崔氏一门达27相之多

宋代 134名 126个家族 仅有吕、韩、史三大家族

——整编自张邦炜《两宋时期的社会流动》

材料三:明朝的苏州、松江、嘉兴、湖州地区出现了棉作压倒稻作、蚕桑压倒稻作的现象。由于棉桑等作物的广泛种植,在棉织与丝织发达的乡村,出现了农家吃商品粮的新现象,苏松地区“仰食四方”、“商人载米而来”。农业经济的新变化,促使这一地区的市镇获得蓬勃发展,如南浔镇、盛泽镇盛产丝绸,号称“衣被遍天下”,各地“富商大贾数千里辇万金而来”;松江府号称“绫布二物衣被天下,虽苏杭不及也”,各地商人“挟重赀而来市者,白银动以数万计。”

——樊树志《明代江南农业经济的新变化》

请根据材料一、二并结合所学,说明宋代社会“呈现出明显的社会流动倾向”的原因。(6分)

(2)根据材料三及所学知识,概括明朝商品经济发展的表现及其对思想文化发展所产生的影响。(8分)

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一:

1941—1945年《晋察冀日报》劳动英雄和英模报道规模

1941年 1942年 1943年 1944年 1945年 总计

5人 18人 55人 140人 118人 336人

(注:《晋察冀日报》系中国共产党晋察冀根据地的机关报)

1941—1945年《晋察冀日报》报道的劳动英雄和英模身份占比

材料二:1941年3月,边区总工会号召各级工会干部及全边区工友同志们要“更加提高劳动热忱,遵守劳动纪律,增加边区战时生产,使各位工友都成为劳动英雄,成为团结抗战、生产建设的模范”。这一时期涌现出许多工人劳动英雄模范。牛步峯创造了轻便铅印机,曹玉庭对号码机进行了改良。丁一在极端艰苦的条件下出色完成了军工生产的各项任务,创新性地实现了化学原料的重复利用。陈吉太和张学志发明出制造爆发管的机器,将原本九个小时的工作量缩减到四十分钟完成,(北京)股份有限公司极大程度提高生产效率,高子英创造出宣传弹和燃烧弹,还有劳模创造出掷弹筒,为抗日前线增添新武器。云彪县东新村祖喜兆花费一年时间细心研究纺车大轮和顶子的速率和周数,将脚踏车和纺车结合,发明了脚踏纺车,提高了纺织效率。

——材料一、二均摘编自雷江琳《抗日战争时期〈晋察冀日报〉劳动英模形象建构研究》

根据上述材料,概括1941年至1945年《晋察冀日报》对劳动英雄和英模报道的特点。(4分)

根据上述材料,简析《晋察冀日报》对劳动英雄和英模进行报道的目的,并指出其所具有的当代价值。(10分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一:

16—19世纪美国通俗音乐的演变

时间 概况

16—17世纪 北美殖民地音乐起源于欧洲音乐,由白人殖民者带入;形式多为赞美诗、民歌和民谣,套用欧洲的古老曲调演唱。

17世纪 因奴隶贸易,非洲音乐传入北美。黑人奴隶仿造传统非洲乐器进行击打、弹奏,采用西非的呼应方式在劳作时歌唱。

19世纪中期 布鲁斯音乐逐渐形成。它脱胎自非洲音乐并融入欧洲音乐风格,于南北战争后在美国南部广泛流行。

19世纪后期 爵士音乐开始出现。它总体上融合了黑人文化和白人文化元素,在留声机发明后,通过录制唱片而成为美国通俗音乐的主流。

——摘编自张津瑞、林广《地图上的美国史》等

材料二:非洲黑人被贩运到美洲后,借助他们的传统音乐来排解苦闷和思乡之情。虽然遭到奴隶主频繁禁止,但非洲音乐传统仍被保留下来,并成为奴隶反抗压迫的手段,如1739年发生在南卡罗来纳的斯通起义就以连续的鼓点作为起义信号。后来,吸纳了非洲音乐传统的乐手往往将贫困、压迫、不公正等社会问题作为演唱的主题,深刻影响了美洲社会的听觉,进而改变着大众对黑人的认知。

——摘编自(美)本特利、齐格勒《新全球史:文明的传承与交流》

根据材料一并结合所学知识,归纳16—19世纪美国通俗音乐演变的时代背景。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析非洲音乐对美洲社会变革的促进作用。(6分)

20.各界人士对20世纪的评价褒贬不一,反映了人们对于20世纪的不同认识。阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(12分)

材料:法国农艺学家、生态学家杜蒙说,“我看20世纪,只把它看作一个屠杀、战乱不停的时代”。诺贝尔奖得主蒙塔尔奇尼认为,“尽管发生了种种事情,这个世纪毕竟发生了几项革命,是往好的方向走去”。西班牙科学家奥乔亚认为“最根本的事项,便是科学的进步,成就实在不凡……是我们这个世纪的最大特色”。而在英国史学家霍布斯鲍姆眼中,“这个世纪激起了人类最伟大的想象,同时也摧毁了所有美好的设想”。

——摘编自【英】霍布斯鲍姆《极端的年代:1914—1991》

请以“我眼中的20世纪”为主题,自选角度拟定论题,运用中国史或世界史的具体史实予以论述。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰。)

高一历史参考答案

选择题

1-10:BCCBC DBCBC 11-16:ADBDCC

材料题

17.(1)宋朝田制不立,不抑兼并的经济政策;宋朝放松了对社会的控制,土地买卖不受官府的干预;宋朝时期,科举制进一步发展完善,大批出身平民家庭的士人进入政坛,推动了社会阶层流动;宋朝对于百姓迁移住所、更换职业等的限制也较为松弛,也推动了社会的流动。(任答3点,6分)

(2)表现:经济作物广泛种植;跨地区的粮食贸易;工商业市镇兴起;白银的大量使用,促进了长途及大额贸易的发展;形成了区域性商人群体——商帮。(任答2点,4分)

影响:明末清初思想家提出工商皆本的思想;小说繁荣;戏曲繁荣;绘画上,民间风俗画、木刻版画发展。(任答2点,4分)

18.(1)特点:报道数量呈逐年增加的趋势;报道对象广泛多样,突出了人民性;以农村地区为主,凸显敌后抗战根据地特色。(任答2点,4分)

(2)目的:政治上,中国共产党为维护抗日民族统一战线和落实全面抗战路线;开展抗日民主政权的建设。经济上,应对日本帝国主义残酷的经济掠夺与血腥统治,开展大生产、恢复经济,为根据地生存提供物质条件。文化上,加强群众宣传教育,提高人民群众的政治和思想文化觉悟。(任答3点,6分)

当代价值:当代社会要始终坚持和发展“群众英雄观”,新闻传媒要始终坚持宣传阵地的人民性原则;宣传工作要坚持真实性、典型性、系统性相结合。(言之有理即可,任答2点,4分;)

19.(1)时代背景:①新航路开辟,欧洲殖民者将欧洲音乐带入北美,奠定美国通俗音乐起源。②17 世纪奴隶贸易使非洲音乐传入,开启不同音乐风格融合。③19 世纪中期南北战争推动社会变革,利于布鲁斯音乐形成、传播,融合两种音乐风格。④19 世纪后期二次工业革命发明留声机,爵士音乐借唱片成主流,加速文化融合。(任答3点,6分)

(2)促进作用: ①非洲音乐为美洲音乐发展注入活力,丰富音乐形式与风格;②成为奴隶反抗压迫的精神寄托和手段;③促使社会关注贫困、压迫等问题,推动社会变革;④改变大众对黑人的认知,有利于种族平等观念的传播。(任答3点,6分)

20.(12分)

示例一:

论题:20世纪是希望的世纪,也是灾难的世纪。(2分)

论述:20世纪是希望的世纪。科技进步推动人类社会迅速发展,20世纪初,欧美各国先后完成了第二次工业革命,人类进入“电气时代”;二战后,以电子计算机、原子能等为代表的第三次科技革命兴起,极大地改变了人类的生产、生活和思维方式。世界经济全球化、区域集团化进程加快,世界经济向体系化、制度化发展;亚非拉民族解放运动高涨,世界殖民体系彻底瓦解;俄国十月革命、中国新民主主义革命胜利,极大地改变世界力量对比,社会主义由一国到多国;和平和发展成为时代主题;国际格局多极化趋势发展,国际关系民主化趋势加强。

20世纪也是灾难的世纪。两次世界大战给人类带来巨大伤亡、经济损失和精神创伤。1929—1933年经济大危机,法西斯上台,给人类文明带来重创。二战后形成美苏两极冷战格局,世界分裂为两部分,美苏对抗,核军备竞赛,严重威胁着世界和平。(8分)

综上所述,在我看来,20世纪人类在享受着美好物质生活、有序的世界秩序和全面发展的同时,也遭遇到了历史上前所未有的规模广泛的经济危机和世界范围的战争。这是一个希望和灾难并存的世纪。(2分)

第Ⅰ卷 选择题

选择题。(本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项最符合题目要求。)

1.西周时期,“友”是指亲兄弟或族兄弟;春秋战国时期,“友”用于指无血缘关系但交往密切、志趣相投的人,同时形成了以“信”为核心的交友之道,上述变化反映了( )

A.华夏认同观念的形成 B.社会流动的日益频繁

C.儒家思想成为了主流 D.诸侯国之间平等交往

2.《九章算术》记载了不少基层官员面临的实际问题,包括“方田”讲田亩面积计算;“衰分”讨论按比例分配赋税与徭役;“商功”解决筑城、开渠等土木工程所遇到的各种体积计算问题等。这反映汉代( )

A.基层官员的日常公务繁重 B.注重数学教育

C.科技适应国家治理的需要 D.主地兼并严重

3.相较于南朝轻视北朝流亡宗室,北朝则主动吸纳和优待南朝流亡宗室,不仅设有专门的管理机构,还往往通过赐婚联姻,使得身份已转变为普通士族的南朝流亡宗室不断融入北朝统治集团。这种局面客观上有助于( )

A.加快北民南迁进程 B.促进南方经济开发

C.弥合南北文化差异 D.瓦解北朝门阀制度

4.宋代福州、泉州一带适宜种植粟麦的土地变成了大片的荔枝园,“一家之有,至于万株”。两浙路的苏州太湖洞庭山,“皆以树桑栀甘柚为常产”、“糊口之物,尽仰商贩”。在湖州的山乡,以蚕桑为岁计、“兼工机织”。这反映了宋代( )

A.工商业市镇的兴盛 B.农业手工业生产日趋专业化

C.农民生活富足安稳 D.政府大力推广经济作物种植

5.清朝在实地测绘的基础上纂修全国性地图。康熙年间首次对台湾、西藏进行了测绘,并制成《皇舆全览图》;乾隆平准之后,继续对新疆、西藏进行测绘,最终制成更为完整、详细的《乾隆内府舆图》。清朝此举( )

A.旨在实行因地制宜的民族政策 B.开创了实地测绘的先河

C.有助于强化大一统的疆域观念 D.稳定了地方的统治秩序

6.1900年10月,西方公使团首次提出“停试”之罚,在随后的谈判期间,公使团不断调整停试的范围。1901年9月签订的《辛丑条约》最终将“停试”之罚表述为“诸国人民遇害被虐之城镇,停止文武考试各等考试五年”。这旨在( )

A.破坏选官的机制 B.制造中国内政的混乱

C.镇压义和团运动 D.削弱中国的反帝基础

7.武昌起义后,南北双方多次协商《清帝逊位诏书》文稿。最终袁世凯擅自将底本中的“即由袁世凯以全权与民军组织临时共和政府,协商统一办法”一句,改为“即由袁世凯以全权组织临时共和政府,与民军协商统一办法”,并单方面提前公布。这( )

A.加剧北洋军阀割据 B.折射出政治转型的复杂性

C.引发了“二次革命” D.开启了政党政治的新尝试

8.抗日战争时期,昆明广播电台是中国发射功率最大的广播电台,占全国总功率的40%,电波遍及整个东半球,其“新闻汇述”栏目以北方官话、广州话、潮州话、厦门话、客家话。以及英、法、日、越、缅、泰、马来等语言播报中国抗战情形。此举旨在( )

A.创新电台的播报形式 B.寻求国际的同情支持

C.凝聚广泛的抗日力量 D.提高云南的抗战地位

9.新中国成立初期,很多中国人以科学家、教育工作者和技术人员的身份,或者作为剧团、体育代表团、贸易促进会和其他社会组织的成员出访外国。通过非正式渠道,中国与70多个国家的政府建立联系。这些举动( )

A.推动了世界革命进程 B.彰显了外交的灵活性

C.标志外交战略的转变 D.提高了中国国际地位

10.1985年,中共中央发布《关于科学技术体制改革的决定》,提出调整科学技术系统的组织结构,鼓励研究、教育、设计机构与生产单位的联合,强化企业的技术吸收和开发能力。此后科技界以空前的热情投入到经济建设。这反映了当时( )

A.城市经济体制改革不断深化 B.计划与市场的关系得以理顺

C.科技体制改革具有市场导向 D.“科教兴国”战略得到贯彻

11.汉谟拉比法典正文包括282条法律,对刑事、民事、贸易、婚姻、继承、审判等制度都作了详细规定。法典的显著特点是它几乎没有留下解释的余地,概述了对各种违法行为的精确处罚。这一特点表明《法典》致力于( )

A.确保司法适用的公平性和一致性 B.维护奴隶主对奴隶和平民的专政

C.突出体现法律制定者的主观意志 D.集中权力以维护庞大帝国的统一

12.11世纪,神圣罗马帝国皇室对铸币的控制较弱,许多铸币厂由教会掌控,其发行的货币占主导地位。法国铸币业被大领主控制,货币的原料、工艺和设计都颇为粗劣。英国王室则控制了大量铸币厂,每三到六年便调整货币设计。这表明当时西欧诸国( )

A.教会引领货币经济改革 B.封建经济陆续走向瓦解

C.王室鼓励铸币工艺创新 D.王权集中程度存在差异

13.17世纪中期,殖民者在加勒比海的巴巴多斯引入甘蔗种植,此后不到十年,全岛80%的耕地已用于种植甘蔗,粮食、肉类甚至日常用品严重依赖从北美殖民地进口。一位欧洲商人记载:“这里的种植园主只关心榨糖厂的烟囱是否冒烟,他们用蔗糖换取的不仅是金币,还有维持生存的所有必需品。”据此推断,巴巴多斯的甘蔗种植( )

A.客观上促进了殖民地工业化 B.强化殖民地经济的依附性

C.助推欧洲资本主义萌芽发展 D.推动殖民地独立运动兴起

14.伏尔泰在《路易十四时代》中描写了有关巴士底狱神秘囚犯“铁面人”的逸闻。此人总戴着面具,没人知道他的真实姓名、所犯何罪。该书出版后引起很大的反响,“铁面人”的传闻逐渐在民众中“创造出一个无限专横权力的想象世界”。这( )

A.有利于出版行业的兴起 B.引发了民众攻占巴士底狱

C.推动了启蒙运动的产生 D.冲击了封建君主专制统治

15.20世纪30年代初期,世界机器设备出口的大部分被苏联购买:1931年全球机器设备出口量的30%进入苏联,1932年高达50%;有数据显示,从1929到1931年,苏联同外国签订的技术援助协定由70个增至124个。这反映了当时( )

A.苏联工业化过程中优先发展重工业 B.苏联经济实力强大外汇储备充足

C.国际形势客观助推苏联工业化建设 D.国际上普遍与苏联建立经济联系

16.下图是“亚洲、非洲、拉丁美洲、大洋洲联合国会员国数量变化趋势图”。这一变化趋势( )

注:1960年“非洲年”,有17个非洲国家独立并加入联合国;1991—1992年前苏联加盟共和国纷纷加入联合国。

A.遏制了霸权主义与强权政治 B.实现了殖民地问题的彻底解决

C.奠定了国际关系民主化基础 D.推动了联合国性质的根本改变

第Ⅱ卷(非选择题,共52分)

材料解析题(共4题,17题14分,18题14分,19题12分,20题12分。)

17.经济的发展促进中国古代社会出现了一些新的变化。阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(14分)

材料一:宋代与前代相比,呈现出明显的社会流动倾向。经济上,宋代对土地买卖几乎不作限制,土地“有钱则买,无钱则卖”。“田宅无定主”的趋势造成了“贫富无定势”的局面,有的“富贵之子孙不能保其地”,如天台县(今属浙江省)有个姓宋的地主“家本富,后贫,鬻田于邻”。对此现象,宋人做过形象的概括:“富儿更替做”、“贫富久必易位”。

——整编自张邦炜《两宋时期的社会流动》

材料二:

唐宋两代宰相的总人数及出身统计

朝代 宰相总人数 来源 继世为相

唐代 369名 98个家族 “一门十相者良多”,如闻喜裴氏、赵郡李氏,均一门17相,崔氏一门达27相之多

宋代 134名 126个家族 仅有吕、韩、史三大家族

——整编自张邦炜《两宋时期的社会流动》

材料三:明朝的苏州、松江、嘉兴、湖州地区出现了棉作压倒稻作、蚕桑压倒稻作的现象。由于棉桑等作物的广泛种植,在棉织与丝织发达的乡村,出现了农家吃商品粮的新现象,苏松地区“仰食四方”、“商人载米而来”。农业经济的新变化,促使这一地区的市镇获得蓬勃发展,如南浔镇、盛泽镇盛产丝绸,号称“衣被遍天下”,各地“富商大贾数千里辇万金而来”;松江府号称“绫布二物衣被天下,虽苏杭不及也”,各地商人“挟重赀而来市者,白银动以数万计。”

——樊树志《明代江南农业经济的新变化》

请根据材料一、二并结合所学,说明宋代社会“呈现出明显的社会流动倾向”的原因。(6分)

(2)根据材料三及所学知识,概括明朝商品经济发展的表现及其对思想文化发展所产生的影响。(8分)

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一:

1941—1945年《晋察冀日报》劳动英雄和英模报道规模

1941年 1942年 1943年 1944年 1945年 总计

5人 18人 55人 140人 118人 336人

(注:《晋察冀日报》系中国共产党晋察冀根据地的机关报)

1941—1945年《晋察冀日报》报道的劳动英雄和英模身份占比

材料二:1941年3月,边区总工会号召各级工会干部及全边区工友同志们要“更加提高劳动热忱,遵守劳动纪律,增加边区战时生产,使各位工友都成为劳动英雄,成为团结抗战、生产建设的模范”。这一时期涌现出许多工人劳动英雄模范。牛步峯创造了轻便铅印机,曹玉庭对号码机进行了改良。丁一在极端艰苦的条件下出色完成了军工生产的各项任务,创新性地实现了化学原料的重复利用。陈吉太和张学志发明出制造爆发管的机器,将原本九个小时的工作量缩减到四十分钟完成,(北京)股份有限公司极大程度提高生产效率,高子英创造出宣传弹和燃烧弹,还有劳模创造出掷弹筒,为抗日前线增添新武器。云彪县东新村祖喜兆花费一年时间细心研究纺车大轮和顶子的速率和周数,将脚踏车和纺车结合,发明了脚踏纺车,提高了纺织效率。

——材料一、二均摘编自雷江琳《抗日战争时期〈晋察冀日报〉劳动英模形象建构研究》

根据上述材料,概括1941年至1945年《晋察冀日报》对劳动英雄和英模报道的特点。(4分)

根据上述材料,简析《晋察冀日报》对劳动英雄和英模进行报道的目的,并指出其所具有的当代价值。(10分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一:

16—19世纪美国通俗音乐的演变

时间 概况

16—17世纪 北美殖民地音乐起源于欧洲音乐,由白人殖民者带入;形式多为赞美诗、民歌和民谣,套用欧洲的古老曲调演唱。

17世纪 因奴隶贸易,非洲音乐传入北美。黑人奴隶仿造传统非洲乐器进行击打、弹奏,采用西非的呼应方式在劳作时歌唱。

19世纪中期 布鲁斯音乐逐渐形成。它脱胎自非洲音乐并融入欧洲音乐风格,于南北战争后在美国南部广泛流行。

19世纪后期 爵士音乐开始出现。它总体上融合了黑人文化和白人文化元素,在留声机发明后,通过录制唱片而成为美国通俗音乐的主流。

——摘编自张津瑞、林广《地图上的美国史》等

材料二:非洲黑人被贩运到美洲后,借助他们的传统音乐来排解苦闷和思乡之情。虽然遭到奴隶主频繁禁止,但非洲音乐传统仍被保留下来,并成为奴隶反抗压迫的手段,如1739年发生在南卡罗来纳的斯通起义就以连续的鼓点作为起义信号。后来,吸纳了非洲音乐传统的乐手往往将贫困、压迫、不公正等社会问题作为演唱的主题,深刻影响了美洲社会的听觉,进而改变着大众对黑人的认知。

——摘编自(美)本特利、齐格勒《新全球史:文明的传承与交流》

根据材料一并结合所学知识,归纳16—19世纪美国通俗音乐演变的时代背景。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析非洲音乐对美洲社会变革的促进作用。(6分)

20.各界人士对20世纪的评价褒贬不一,反映了人们对于20世纪的不同认识。阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(12分)

材料:法国农艺学家、生态学家杜蒙说,“我看20世纪,只把它看作一个屠杀、战乱不停的时代”。诺贝尔奖得主蒙塔尔奇尼认为,“尽管发生了种种事情,这个世纪毕竟发生了几项革命,是往好的方向走去”。西班牙科学家奥乔亚认为“最根本的事项,便是科学的进步,成就实在不凡……是我们这个世纪的最大特色”。而在英国史学家霍布斯鲍姆眼中,“这个世纪激起了人类最伟大的想象,同时也摧毁了所有美好的设想”。

——摘编自【英】霍布斯鲍姆《极端的年代:1914—1991》

请以“我眼中的20世纪”为主题,自选角度拟定论题,运用中国史或世界史的具体史实予以论述。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰。)

高一历史参考答案

选择题

1-10:BCCBC DBCBC 11-16:ADBDCC

材料题

17.(1)宋朝田制不立,不抑兼并的经济政策;宋朝放松了对社会的控制,土地买卖不受官府的干预;宋朝时期,科举制进一步发展完善,大批出身平民家庭的士人进入政坛,推动了社会阶层流动;宋朝对于百姓迁移住所、更换职业等的限制也较为松弛,也推动了社会的流动。(任答3点,6分)

(2)表现:经济作物广泛种植;跨地区的粮食贸易;工商业市镇兴起;白银的大量使用,促进了长途及大额贸易的发展;形成了区域性商人群体——商帮。(任答2点,4分)

影响:明末清初思想家提出工商皆本的思想;小说繁荣;戏曲繁荣;绘画上,民间风俗画、木刻版画发展。(任答2点,4分)

18.(1)特点:报道数量呈逐年增加的趋势;报道对象广泛多样,突出了人民性;以农村地区为主,凸显敌后抗战根据地特色。(任答2点,4分)

(2)目的:政治上,中国共产党为维护抗日民族统一战线和落实全面抗战路线;开展抗日民主政权的建设。经济上,应对日本帝国主义残酷的经济掠夺与血腥统治,开展大生产、恢复经济,为根据地生存提供物质条件。文化上,加强群众宣传教育,提高人民群众的政治和思想文化觉悟。(任答3点,6分)

当代价值:当代社会要始终坚持和发展“群众英雄观”,新闻传媒要始终坚持宣传阵地的人民性原则;宣传工作要坚持真实性、典型性、系统性相结合。(言之有理即可,任答2点,4分;)

19.(1)时代背景:①新航路开辟,欧洲殖民者将欧洲音乐带入北美,奠定美国通俗音乐起源。②17 世纪奴隶贸易使非洲音乐传入,开启不同音乐风格融合。③19 世纪中期南北战争推动社会变革,利于布鲁斯音乐形成、传播,融合两种音乐风格。④19 世纪后期二次工业革命发明留声机,爵士音乐借唱片成主流,加速文化融合。(任答3点,6分)

(2)促进作用: ①非洲音乐为美洲音乐发展注入活力,丰富音乐形式与风格;②成为奴隶反抗压迫的精神寄托和手段;③促使社会关注贫困、压迫等问题,推动社会变革;④改变大众对黑人的认知,有利于种族平等观念的传播。(任答3点,6分)

20.(12分)

示例一:

论题:20世纪是希望的世纪,也是灾难的世纪。(2分)

论述:20世纪是希望的世纪。科技进步推动人类社会迅速发展,20世纪初,欧美各国先后完成了第二次工业革命,人类进入“电气时代”;二战后,以电子计算机、原子能等为代表的第三次科技革命兴起,极大地改变了人类的生产、生活和思维方式。世界经济全球化、区域集团化进程加快,世界经济向体系化、制度化发展;亚非拉民族解放运动高涨,世界殖民体系彻底瓦解;俄国十月革命、中国新民主主义革命胜利,极大地改变世界力量对比,社会主义由一国到多国;和平和发展成为时代主题;国际格局多极化趋势发展,国际关系民主化趋势加强。

20世纪也是灾难的世纪。两次世界大战给人类带来巨大伤亡、经济损失和精神创伤。1929—1933年经济大危机,法西斯上台,给人类文明带来重创。二战后形成美苏两极冷战格局,世界分裂为两部分,美苏对抗,核军备竞赛,严重威胁着世界和平。(8分)

综上所述,在我看来,20世纪人类在享受着美好物质生活、有序的世界秩序和全面发展的同时,也遭遇到了历史上前所未有的规模广泛的经济危机和世界范围的战争。这是一个希望和灾难并存的世纪。(2分)

同课章节目录