九师联盟2025年7月江西省重点中学盟校教学质量监测 (高二摸底考试 )历史试卷(无答案)

文档属性

| 名称 | 九师联盟2025年7月江西省重点中学盟校教学质量监测 (高二摸底考试 )历史试卷(无答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 68.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-27 10:52:23 | ||

图片预览

文档简介

九师联盟2025年7月江西省重点中学盟校教学质量监测 (高二摸底考试 )历史试卷

考生注意:

1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。

2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。

3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。

4.本卷命题范围:高考范围。

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共计48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。)

1.中国史前时期的彩陶纹饰以抽象几何纹为主,线条灵动柔和,体现平等自然的原始审美。商周时期的青铜器则以具象化的饕餮纹、夔龙纹为核心,纹饰狞厉威严,配合礼器的形制与体量,形成强烈的震慑力。这一艺术风格的转变反映出

A.手工业技术进步改变审美观念 B.早期国家权力建构对意识形态的影响

C、原始自然崇拜向祖先崇拜转型 D.艺术创作从实用主义转向了象征主义

2.东汉末建安时期,文学作品多表现出“慷慨悲凉,梗概多气”;曹魏后期正始年间,名士的作品转向“忧愤深隐,寄托遥深”;至西晋太康时期,文风趋于“繁缛绮丽,儿女情多”;东晋时期则形成“玄理入诗,寄情山水”的创作倾向。这些变化主要缘于

A.政局变迁与门阀士族势力的崛起 B.南北民族交融丰富文学内涵

C.儒家伦理难以适应社会现实需求 D.江南经济发展促进文化转型

3.《旧唐书》中记载:“德宗不委政宰相,人间细务,多自临决、奸佞之臣……得以钱谷数术进,宰相备位而已。及上(宪宗)自藩邸监国,以至临御,讫于元和,军国枢机,尽归之于宰相。由是中外咸理,纪律再张”。这反映出唐朝中后期

A.君主通过削弱相权加强集权 B.三省六部制职能发生转变

C.皇权运行方式影响治理效能 D.官僚休系推动了制度革新

4.北宋熙宁以降,纸币的价值基准从铁钱逐渐扩展至铜钱、银两、丝绢;到(南)宋金元时期,银两成为金朝贞祐宝券、南宋银会子、元朝中统钞等跨政权流通纸币的共同价值尺度。由此可知,当时

A.政府加强民间商贸管控 B.货币信用体系呈现多元化发展

C.传统经济结构逐渐解体 D.白银货币化利于区域经济交流【高二7月质量检测·历史 第1页(共6页)】

5.下表是明太祖洪武初期对外遣使情况。明太祖此举旨在

遣使时间 遗使对象

洪武元年(1368年) 高丽、安南

洪武二年(1369年) 日本,占城、爪哇、西洋、吐蕃(乌斯藏过权)

洪武三年(1370年) 西域诸部、項里、三佛齐、浮泥、真籍

洪武五年(1372年) 琉球中山国

A.加速边疆地区的政治统一 B.缓和与蒙古势力对抗关系

C.巩固和完善传统宗藩体制 D.宣示新生政权的正统地位

6.19世纪末,上海《申报》评论指出:“天下利之所在,人竞趋之,何况利本为吾之所当有,一旦忽为他人所夺去,其不处心积虑,设法以求夺还者,有是理乎 此招商轮船局之所由起也”。据此可知,轮船招商局的创办

A.具有抵制列强经济侵略的民族性 B.推动近代工业体系的初步形成

C.刺激了民间资本投资近代工商业 D.依赖外资和技术维持自身运转

7.20世纪初,中国留日学生创办了近百种报刊,其中白话文报刊尤为突出,如秋瑾在1904年创办的《白话》、陶成章等人在1910年创办的《教育今语》。这反映出当时

A.新文化运动推动白话文普及 B.清廷缺乏海外舆论管控能力

C.革命思想借助通俗媒介传播 D.儒家伦理主导地位已经丧失

8.1925年1月,中共四大通过的《对于农民运动之议决案》中指出:“无产阶级及其政党如果不发动农民起来斗争,无产阶级的领导地位和中国革命的成功是不可能取得的”。由此可知,该议决案

A.标志着革命核心力量的转变 B.利于扩大国民革命的群众基础

C.构建了国共合作的政治基础 D.推动了农村革命根据地的开辟

9.1939年,晋察冀边区颁布《奖励合作社暂行条例》、组织群众发展农、工、林牧业,成立生产、运销等合作社1280个,并与公营商店联合购销山货、换回必需品,有效调节物资、平抑物价。此举

A.奠定了农业集体化改造的基础模式 B.构建了社会主义性质的经济雏形

C.推动了土地改革运动的深入开展 D.适应了抗日根据地战时经济需要

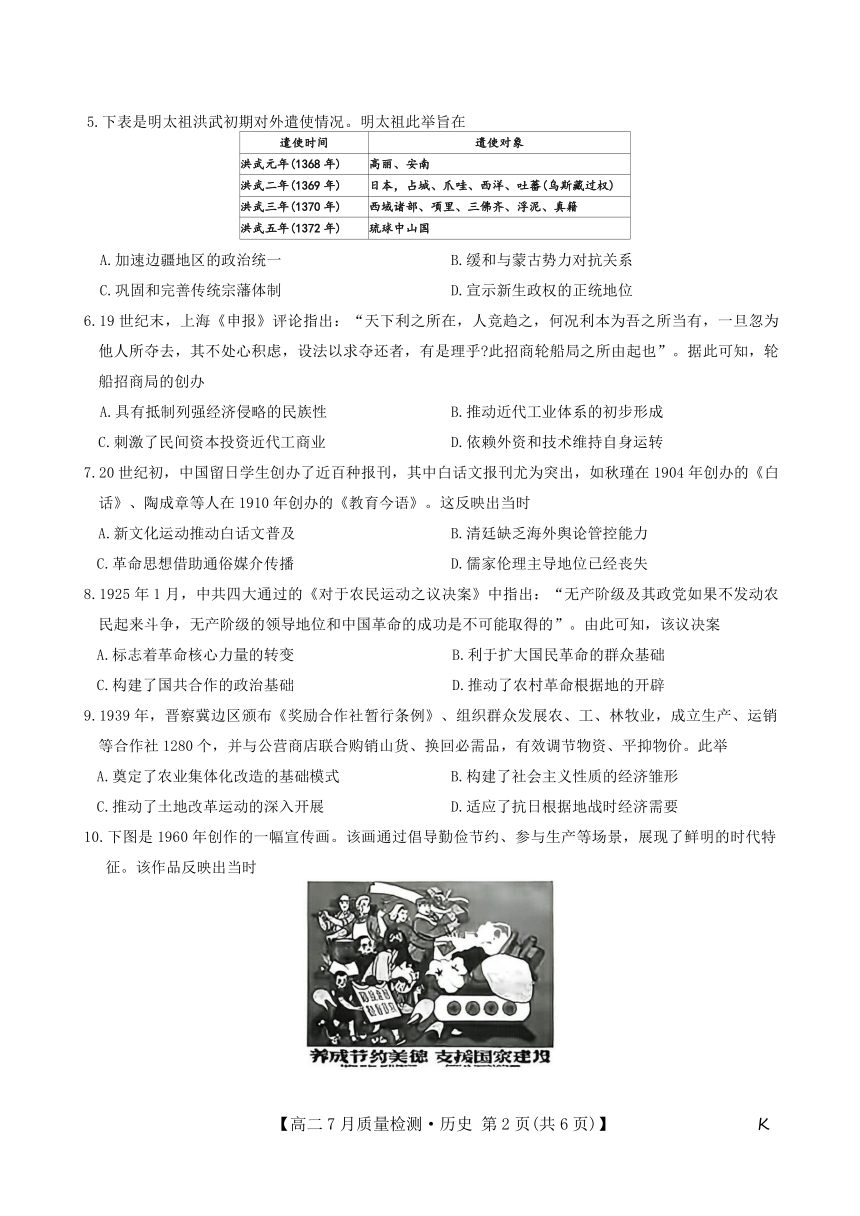

10.下图是1960年创作的一幅宣传画。该画通过倡导勤俭节约、参与生产等场景,展现了鲜明的时代特征。该作品反映出当时

【高二7月质量检测·历史 第2页(共6页)】 K

A.国家政策引导下民众价值观的重塑 B.劳动模范评选推动生产竞赛热潮

C.破除封建旧俗与普及社会主义新风 D.超英赶美目标下的群众动员运动

11.古罗马屋大维时期,原不被承认的个人独裁被元老院以元首制名义,授予了合法外衣,自居“第一公民”的元首由此获得“合法的”至高权力。这一制度建构说明当时罗马

A.军事强权成为政权核心支柱 B.官僚体系取代了贵族寡头统治

C.公民政治参与实现实质扩容 D.共和制传统仍具有一定影响力

12.李氏朝鲜(1392~1910年)宫廷使用的蒙古语教材中有一本名为《巨里罗》的书籍。经学者考证,该书是阿拉伯文学中第一部用寓言形式描写社会百态的著作《卡里来和笛木乃》。这可用于说明当时

A.朝鲜与阿拉伯建立了直接联系 B.朝鲜积极主动吸收阿拉伯文化

C.蒙古扩张促进了区域文化交流 D.海上丝路助推阿拉伯文化东传

13.16世纪,西班牙殖民者将美洲的番茄引入欧洲,但在近两百年间里,因茄科植物的毒性传闻,使番茄长期作为观赏性植物。直到18世纪改良栽培技术后,番茄才成为欧洲人的重要食材,并在20世纪初进入中国饮食体系。这一历程说明

A.殖民扩张加速了美洲作物的推广 B.物种传播需突破文化与技术障碍

C.人类对未知事物的认知存在惯性 D.饮食全球化进程受制于科技水平

14.19世纪60年代,墨西哥的国民总收入较1800年下降12%,人均收入比1810年降低17%。尽管未再现殖民时代大规模饥荒,但初级产品出口占比从1821年(独立时)的65%升至 1870年的83%,同期工业品进口依存度突破90%。这反映出当时墨西哥

A.列强殖民方式调整加剧经济依附性 B.殖民经济结构延续制约社会发展与转型

C.考迪罗体制导致资源分配体系失衡 D.民族国家构建过程中传统与现代性冲突

15.20世纪二三十年代,欧洲学术界涌现出汤因比的《历史研究》(提出文明发展的“挑战——应战”理论)和斯宾格勒的《西方的没落》(预言西方文明衰落)等历史哲学著作。这一现象表明

A.一战创伤引发西方文明信仰危机 B.殖民统治危机重塑历史解释模式

C.工业革命深化对文明演进的思考 D.社会矛盾激化促进唯物史观传播

16.下表为20世纪七八十年代英国工党三次竞选的相关情况。这反映出

时间 竞选宣言 主要内容 结果

1974年 《让我们一起重建英国》 扩大国有化(航空、造船、油气);价格与工资管制;提高福利;增强工会权力 获微弱多数

1983年 《英国的断希望》 全面国有化(银行、保险、制药);恢复计划经济与资本管制;废除私立学校 惨败(得票率27.6%)

1987年 《英国一起赢》 放弃全面国有化,接受部分市场化改革;强调科技投资 败选(得票率30.8%)

A.国有化政策与资本主义的根本对立 B.工会势力左右政党决策的局限性

C.政治理想与选举现实的矛盾和平衡 D.科技革命倒逼国家经济政策转型【高二7月质量检测·历史 第3页(共6页)】 K

二、非选择题(本大题包括4小题,第17题14分,第18题14分,第19题12分,第20题12分,共52分。)

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料

王贞仪(1768~1797年),字德卿,江苏上元县(今南京)人。幼承家学,11岁随祖母迁居吉林,研读祖父藏书并习骑射于吉林将军阿桂夫人。16岁随父行医游历,作诗“足行万里书万卷,尝拟雄心胜)夫”。青年时期专注天文学研究,以灯笼悬镜模拟月食实验,观测论证“地圆说”;数学上,改编梅文鼎 筹算原本》为《筹算易知》,提出“数理贯通日用,不能废也”,并疾呼“往往论学术,断不重女子。岂知均是人,务学同一理”。其论文系统比较中西历法异同,指出二者本质相通而技术路径有别。25岁嫁安徽秀才詹枚后仍授徒著述,坚持男女同习科学。29岁病逝,遗作64卷多散佚,仅存《德风亭初(多为诗文)。时人誉其为“闺阁中的梅定九(梅文鼎)”。

————摘编自罗见今《王贞仪数学工作析论》等

(1)根据材料并结合所学知识,简述王贞仪生活年代的时代特征。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,从科学史与社会史维度,评价王贞仪的贡献。(8分)

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

1912~1937年,我国佃农与半佃农比例从28%、23%升至30%、24%,东南沿海及西南地区升幅显著,北方波动较小。1937~1941年,自耕农比例从37.7%升至39.9%,佃农比例从34.4%降至32.1%,贵州、广东等省佃农比例降幅明显。但自耕农增加并非农民购地所致,佃农减少也未转为自耕农。此时,典当(活卖、绝卖)、押租衍生租佃、地主提供生产资料的“帮工式”租佃等复杂形式盛行。土地因频繁分家而碎化,地主富农多出租远地、劣地以套利,部分甚至被迫租种他人土地。此外,生产资料匮乏使更多佃农沦为与地主共担风险的分成制“帮工”,仅以劳力换取微薄报酬。

————摘编自刘克祥《20世纪三四十年代的租佃结构变化与佃农贫农雇农化》

材料二

1950年,中央人民政府颁布《中华人民共和国土地改革法》,废除封建地主土地所有制,将约7亿亩土地分配给3亿无地、少地农民,彻底消灭了地主阶级。至1952年底,全国土改基本完成,粮食产量较1949年增长44.8%。1978年后,家庭联产承包责任制推行,土地所有权归集体,农民享有承包【高二7月质量检测·历史 第4页(共6页)】 K

经营权。1984年,全国粮食产量达4.07亿吨,较1978年增长33.6%。2003年,《农村土地承包法》中明确规定承包权可依法流转。至2020年,全国土地流转面积超5.32亿亩,占承包耕地面积的36.5%,新型农业经营主体(如合作社、家庭农场)增至300万家。2020年,中央提出农地“三权分置”(所有权、承包权、经营权分置),农业综合机械化率达71%。

————摘编自《中国农村土地制度改革史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪三四十年代中国农村租佃制的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简析新中国成立初期农村土地改革的历史意义,并指出相较于近代租佃制,改革开放以来土地承包流转制度的进步之处。(8分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一

战国时期,商鞅在秦国推行变法,颁布“分异令”,规定“民有二男以上不分异者,倍其赋”,强制成年男子分户独立,配合“废井田”鼓励垦荒。通过增加“户”的数量扩大赋税和兵源,并以“什伍连坐”强化基层管控,使家庭成为国家动员战争和生产的单位,最终助力秦国崛起。

————摘编自薛洪波《从商鞅的“分异令”再论秦国家庭结构》

材料二

工业革命后,英国传统大家庭(几代同堂)逐渐被父母与未婚子女组成的核心家庭取代。工厂 度需要劳动力自由流动,工人为适应机器生产需掌握专业技能,晚婚、独立居住成为常态。家庭成员间经济依赖性减弱,个人收入成为婚姻基础,家庭功能从集体生产转向消费生活。

————摘编自舒晓昀《英国工业革命时期的家庭类型分析》

(1)根据材料并结合所学知识,分析秦国与近代英国家庭结构变化的不同原因。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,指出秦国与近代英国家庭结构变化的共同影响。(6分)【高二7月质量检测·历史 第5页(共6页)】 K

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

下表为科技革命动力与国际秩序演变的关系。

科技革命的动力 国际秩序的要素

生产力提升 国家权力结构:新兴大国崛起,传统大国衰落 国际规则规范:新兴大国推动贸易、殖民规则重构 冲突解决机制:传统大国无力压制新兴力量,战争成为权力再分配手段

军事技术发展 国家权力结构:军事强国主导地区或全球秩序(如二战后,美苏凭借核技术形成两极格局) 国际规则规范:军事集团化催生对抗性规则(如北约与华约的军事同盟体系) 冲突解决机制:技术优势引发军备竞赛或局部冲突(如冷战核竞赛、海湾战争中的信息化武器应用)

新技术领域出现 国家权力结构:大国争夺新兴领域主导权(如美苏太空竞赛) 圆际规则规范:催生新领域规则竞争(如WTO 的技术性贸易壁垒协议、《巴黎气候协定》等) 冲突解决机制:国际组织介入技术争端(如联合国通过《不扩散核武器条约》、国际法院裁决网络主权纠纷等)

————摘编自蔡翠虹《新科技革命与国际秩序转型变革》

结合所学知识,围绕材料整体或部分内容自拟论题,并运用世界近现代史的相关知识予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑严密,表述成文。)

【高二7月质量检测·历史 第6页(共6页)】 K

考生注意:

1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。

2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。

3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。

4.本卷命题范围:高考范围。

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共计48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。)

1.中国史前时期的彩陶纹饰以抽象几何纹为主,线条灵动柔和,体现平等自然的原始审美。商周时期的青铜器则以具象化的饕餮纹、夔龙纹为核心,纹饰狞厉威严,配合礼器的形制与体量,形成强烈的震慑力。这一艺术风格的转变反映出

A.手工业技术进步改变审美观念 B.早期国家权力建构对意识形态的影响

C、原始自然崇拜向祖先崇拜转型 D.艺术创作从实用主义转向了象征主义

2.东汉末建安时期,文学作品多表现出“慷慨悲凉,梗概多气”;曹魏后期正始年间,名士的作品转向“忧愤深隐,寄托遥深”;至西晋太康时期,文风趋于“繁缛绮丽,儿女情多”;东晋时期则形成“玄理入诗,寄情山水”的创作倾向。这些变化主要缘于

A.政局变迁与门阀士族势力的崛起 B.南北民族交融丰富文学内涵

C.儒家伦理难以适应社会现实需求 D.江南经济发展促进文化转型

3.《旧唐书》中记载:“德宗不委政宰相,人间细务,多自临决、奸佞之臣……得以钱谷数术进,宰相备位而已。及上(宪宗)自藩邸监国,以至临御,讫于元和,军国枢机,尽归之于宰相。由是中外咸理,纪律再张”。这反映出唐朝中后期

A.君主通过削弱相权加强集权 B.三省六部制职能发生转变

C.皇权运行方式影响治理效能 D.官僚休系推动了制度革新

4.北宋熙宁以降,纸币的价值基准从铁钱逐渐扩展至铜钱、银两、丝绢;到(南)宋金元时期,银两成为金朝贞祐宝券、南宋银会子、元朝中统钞等跨政权流通纸币的共同价值尺度。由此可知,当时

A.政府加强民间商贸管控 B.货币信用体系呈现多元化发展

C.传统经济结构逐渐解体 D.白银货币化利于区域经济交流【高二7月质量检测·历史 第1页(共6页)】

5.下表是明太祖洪武初期对外遣使情况。明太祖此举旨在

遣使时间 遗使对象

洪武元年(1368年) 高丽、安南

洪武二年(1369年) 日本,占城、爪哇、西洋、吐蕃(乌斯藏过权)

洪武三年(1370年) 西域诸部、項里、三佛齐、浮泥、真籍

洪武五年(1372年) 琉球中山国

A.加速边疆地区的政治统一 B.缓和与蒙古势力对抗关系

C.巩固和完善传统宗藩体制 D.宣示新生政权的正统地位

6.19世纪末,上海《申报》评论指出:“天下利之所在,人竞趋之,何况利本为吾之所当有,一旦忽为他人所夺去,其不处心积虑,设法以求夺还者,有是理乎 此招商轮船局之所由起也”。据此可知,轮船招商局的创办

A.具有抵制列强经济侵略的民族性 B.推动近代工业体系的初步形成

C.刺激了民间资本投资近代工商业 D.依赖外资和技术维持自身运转

7.20世纪初,中国留日学生创办了近百种报刊,其中白话文报刊尤为突出,如秋瑾在1904年创办的《白话》、陶成章等人在1910年创办的《教育今语》。这反映出当时

A.新文化运动推动白话文普及 B.清廷缺乏海外舆论管控能力

C.革命思想借助通俗媒介传播 D.儒家伦理主导地位已经丧失

8.1925年1月,中共四大通过的《对于农民运动之议决案》中指出:“无产阶级及其政党如果不发动农民起来斗争,无产阶级的领导地位和中国革命的成功是不可能取得的”。由此可知,该议决案

A.标志着革命核心力量的转变 B.利于扩大国民革命的群众基础

C.构建了国共合作的政治基础 D.推动了农村革命根据地的开辟

9.1939年,晋察冀边区颁布《奖励合作社暂行条例》、组织群众发展农、工、林牧业,成立生产、运销等合作社1280个,并与公营商店联合购销山货、换回必需品,有效调节物资、平抑物价。此举

A.奠定了农业集体化改造的基础模式 B.构建了社会主义性质的经济雏形

C.推动了土地改革运动的深入开展 D.适应了抗日根据地战时经济需要

10.下图是1960年创作的一幅宣传画。该画通过倡导勤俭节约、参与生产等场景,展现了鲜明的时代特征。该作品反映出当时

【高二7月质量检测·历史 第2页(共6页)】 K

A.国家政策引导下民众价值观的重塑 B.劳动模范评选推动生产竞赛热潮

C.破除封建旧俗与普及社会主义新风 D.超英赶美目标下的群众动员运动

11.古罗马屋大维时期,原不被承认的个人独裁被元老院以元首制名义,授予了合法外衣,自居“第一公民”的元首由此获得“合法的”至高权力。这一制度建构说明当时罗马

A.军事强权成为政权核心支柱 B.官僚体系取代了贵族寡头统治

C.公民政治参与实现实质扩容 D.共和制传统仍具有一定影响力

12.李氏朝鲜(1392~1910年)宫廷使用的蒙古语教材中有一本名为《巨里罗》的书籍。经学者考证,该书是阿拉伯文学中第一部用寓言形式描写社会百态的著作《卡里来和笛木乃》。这可用于说明当时

A.朝鲜与阿拉伯建立了直接联系 B.朝鲜积极主动吸收阿拉伯文化

C.蒙古扩张促进了区域文化交流 D.海上丝路助推阿拉伯文化东传

13.16世纪,西班牙殖民者将美洲的番茄引入欧洲,但在近两百年间里,因茄科植物的毒性传闻,使番茄长期作为观赏性植物。直到18世纪改良栽培技术后,番茄才成为欧洲人的重要食材,并在20世纪初进入中国饮食体系。这一历程说明

A.殖民扩张加速了美洲作物的推广 B.物种传播需突破文化与技术障碍

C.人类对未知事物的认知存在惯性 D.饮食全球化进程受制于科技水平

14.19世纪60年代,墨西哥的国民总收入较1800年下降12%,人均收入比1810年降低17%。尽管未再现殖民时代大规模饥荒,但初级产品出口占比从1821年(独立时)的65%升至 1870年的83%,同期工业品进口依存度突破90%。这反映出当时墨西哥

A.列强殖民方式调整加剧经济依附性 B.殖民经济结构延续制约社会发展与转型

C.考迪罗体制导致资源分配体系失衡 D.民族国家构建过程中传统与现代性冲突

15.20世纪二三十年代,欧洲学术界涌现出汤因比的《历史研究》(提出文明发展的“挑战——应战”理论)和斯宾格勒的《西方的没落》(预言西方文明衰落)等历史哲学著作。这一现象表明

A.一战创伤引发西方文明信仰危机 B.殖民统治危机重塑历史解释模式

C.工业革命深化对文明演进的思考 D.社会矛盾激化促进唯物史观传播

16.下表为20世纪七八十年代英国工党三次竞选的相关情况。这反映出

时间 竞选宣言 主要内容 结果

1974年 《让我们一起重建英国》 扩大国有化(航空、造船、油气);价格与工资管制;提高福利;增强工会权力 获微弱多数

1983年 《英国的断希望》 全面国有化(银行、保险、制药);恢复计划经济与资本管制;废除私立学校 惨败(得票率27.6%)

1987年 《英国一起赢》 放弃全面国有化,接受部分市场化改革;强调科技投资 败选(得票率30.8%)

A.国有化政策与资本主义的根本对立 B.工会势力左右政党决策的局限性

C.政治理想与选举现实的矛盾和平衡 D.科技革命倒逼国家经济政策转型【高二7月质量检测·历史 第3页(共6页)】 K

二、非选择题(本大题包括4小题,第17题14分,第18题14分,第19题12分,第20题12分,共52分。)

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料

王贞仪(1768~1797年),字德卿,江苏上元县(今南京)人。幼承家学,11岁随祖母迁居吉林,研读祖父藏书并习骑射于吉林将军阿桂夫人。16岁随父行医游历,作诗“足行万里书万卷,尝拟雄心胜)夫”。青年时期专注天文学研究,以灯笼悬镜模拟月食实验,观测论证“地圆说”;数学上,改编梅文鼎 筹算原本》为《筹算易知》,提出“数理贯通日用,不能废也”,并疾呼“往往论学术,断不重女子。岂知均是人,务学同一理”。其论文系统比较中西历法异同,指出二者本质相通而技术路径有别。25岁嫁安徽秀才詹枚后仍授徒著述,坚持男女同习科学。29岁病逝,遗作64卷多散佚,仅存《德风亭初(多为诗文)。时人誉其为“闺阁中的梅定九(梅文鼎)”。

————摘编自罗见今《王贞仪数学工作析论》等

(1)根据材料并结合所学知识,简述王贞仪生活年代的时代特征。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,从科学史与社会史维度,评价王贞仪的贡献。(8分)

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

1912~1937年,我国佃农与半佃农比例从28%、23%升至30%、24%,东南沿海及西南地区升幅显著,北方波动较小。1937~1941年,自耕农比例从37.7%升至39.9%,佃农比例从34.4%降至32.1%,贵州、广东等省佃农比例降幅明显。但自耕农增加并非农民购地所致,佃农减少也未转为自耕农。此时,典当(活卖、绝卖)、押租衍生租佃、地主提供生产资料的“帮工式”租佃等复杂形式盛行。土地因频繁分家而碎化,地主富农多出租远地、劣地以套利,部分甚至被迫租种他人土地。此外,生产资料匮乏使更多佃农沦为与地主共担风险的分成制“帮工”,仅以劳力换取微薄报酬。

————摘编自刘克祥《20世纪三四十年代的租佃结构变化与佃农贫农雇农化》

材料二

1950年,中央人民政府颁布《中华人民共和国土地改革法》,废除封建地主土地所有制,将约7亿亩土地分配给3亿无地、少地农民,彻底消灭了地主阶级。至1952年底,全国土改基本完成,粮食产量较1949年增长44.8%。1978年后,家庭联产承包责任制推行,土地所有权归集体,农民享有承包【高二7月质量检测·历史 第4页(共6页)】 K

经营权。1984年,全国粮食产量达4.07亿吨,较1978年增长33.6%。2003年,《农村土地承包法》中明确规定承包权可依法流转。至2020年,全国土地流转面积超5.32亿亩,占承包耕地面积的36.5%,新型农业经营主体(如合作社、家庭农场)增至300万家。2020年,中央提出农地“三权分置”(所有权、承包权、经营权分置),农业综合机械化率达71%。

————摘编自《中国农村土地制度改革史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪三四十年代中国农村租佃制的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简析新中国成立初期农村土地改革的历史意义,并指出相较于近代租佃制,改革开放以来土地承包流转制度的进步之处。(8分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一

战国时期,商鞅在秦国推行变法,颁布“分异令”,规定“民有二男以上不分异者,倍其赋”,强制成年男子分户独立,配合“废井田”鼓励垦荒。通过增加“户”的数量扩大赋税和兵源,并以“什伍连坐”强化基层管控,使家庭成为国家动员战争和生产的单位,最终助力秦国崛起。

————摘编自薛洪波《从商鞅的“分异令”再论秦国家庭结构》

材料二

工业革命后,英国传统大家庭(几代同堂)逐渐被父母与未婚子女组成的核心家庭取代。工厂 度需要劳动力自由流动,工人为适应机器生产需掌握专业技能,晚婚、独立居住成为常态。家庭成员间经济依赖性减弱,个人收入成为婚姻基础,家庭功能从集体生产转向消费生活。

————摘编自舒晓昀《英国工业革命时期的家庭类型分析》

(1)根据材料并结合所学知识,分析秦国与近代英国家庭结构变化的不同原因。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,指出秦国与近代英国家庭结构变化的共同影响。(6分)【高二7月质量检测·历史 第5页(共6页)】 K

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

下表为科技革命动力与国际秩序演变的关系。

科技革命的动力 国际秩序的要素

生产力提升 国家权力结构:新兴大国崛起,传统大国衰落 国际规则规范:新兴大国推动贸易、殖民规则重构 冲突解决机制:传统大国无力压制新兴力量,战争成为权力再分配手段

军事技术发展 国家权力结构:军事强国主导地区或全球秩序(如二战后,美苏凭借核技术形成两极格局) 国际规则规范:军事集团化催生对抗性规则(如北约与华约的军事同盟体系) 冲突解决机制:技术优势引发军备竞赛或局部冲突(如冷战核竞赛、海湾战争中的信息化武器应用)

新技术领域出现 国家权力结构:大国争夺新兴领域主导权(如美苏太空竞赛) 圆际规则规范:催生新领域规则竞争(如WTO 的技术性贸易壁垒协议、《巴黎气候协定》等) 冲突解决机制:国际组织介入技术争端(如联合国通过《不扩散核武器条约》、国际法院裁决网络主权纠纷等)

————摘编自蔡翠虹《新科技革命与国际秩序转型变革》

结合所学知识,围绕材料整体或部分内容自拟论题,并运用世界近现代史的相关知识予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑严密,表述成文。)

【高二7月质量检测·历史 第6页(共6页)】 K

同课章节目录