13 第一部分 模块四 专题(十) 种群和群落 课件-2026版高考二轮专题复习与策略生物

文档属性

| 名称 | 13 第一部分 模块四 专题(十) 种群和群落 课件-2026版高考二轮专题复习与策略生物 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 22.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-25 16:54:47 | ||

图片预览

文档简介

(共133张PPT)

第一部分 专题素能提升

模块四 生态

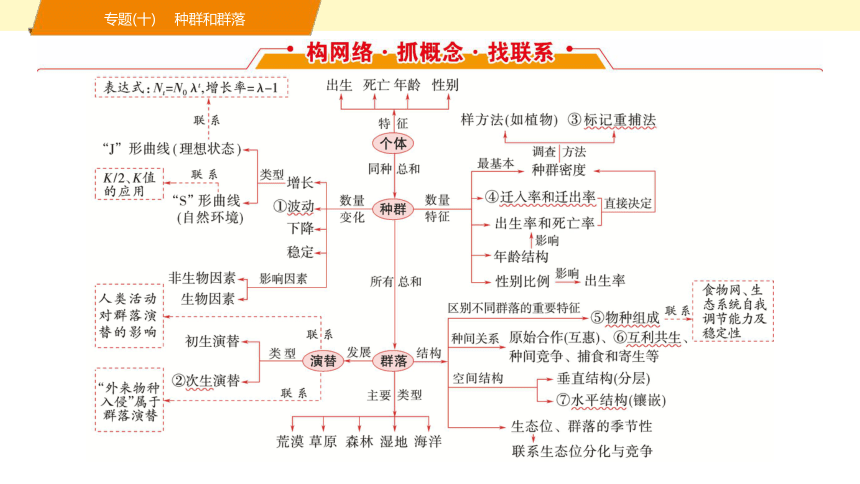

专题(十) 种群和群落

核心整合篇

01

核心整合练

02

热点拓展篇

03

热点拓展练

04

核心整合篇

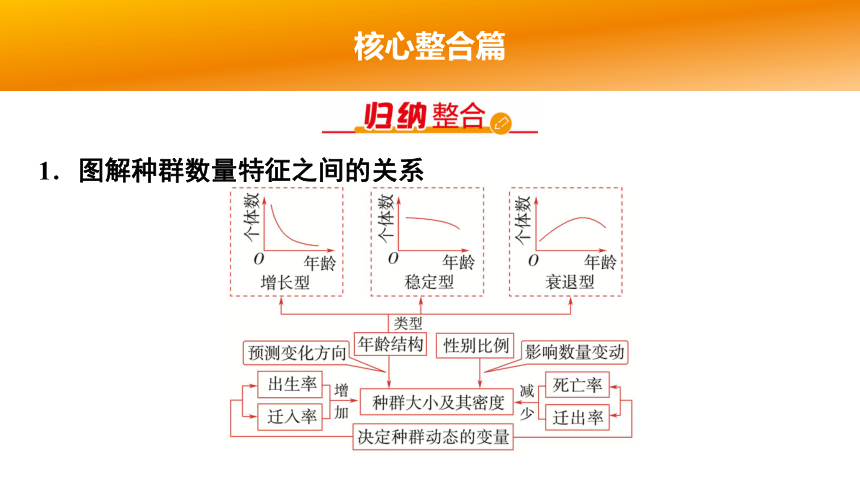

1.图解种群数量特征之间的关系

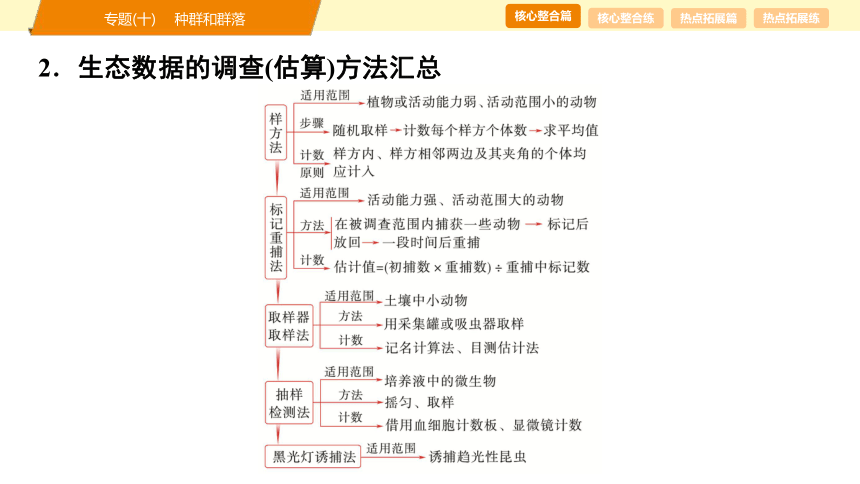

2.生态数据的调查(估算)方法汇总

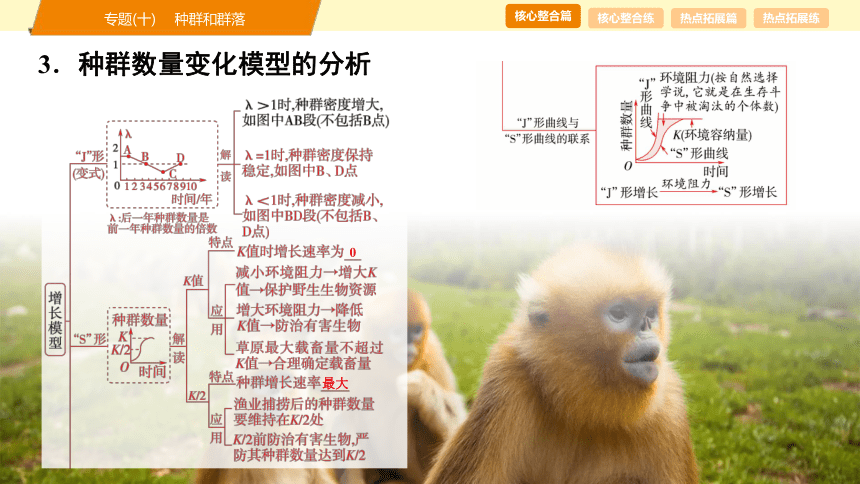

3.种群数量变化模型的分析

0

最大

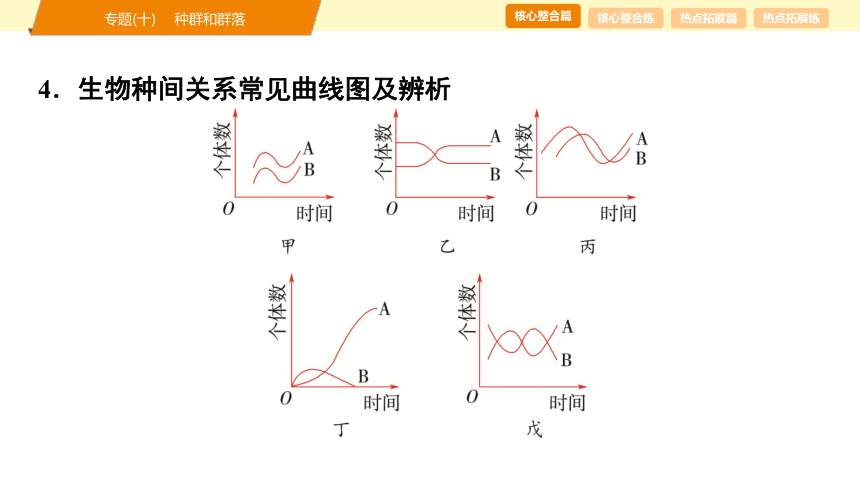

4.生物种间关系常见曲线图及辨析

(1)

(2)

(3)

原始

合作

互利

共生

种间竞争

捕食

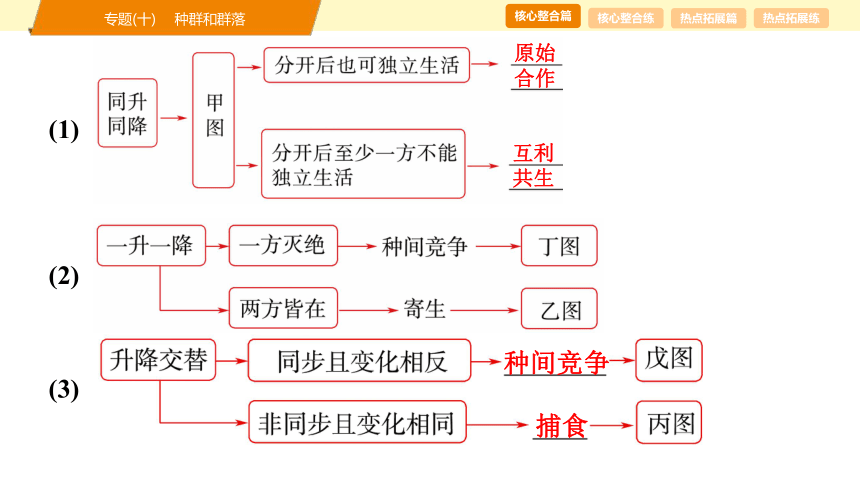

5.明确群落的两种空间结构

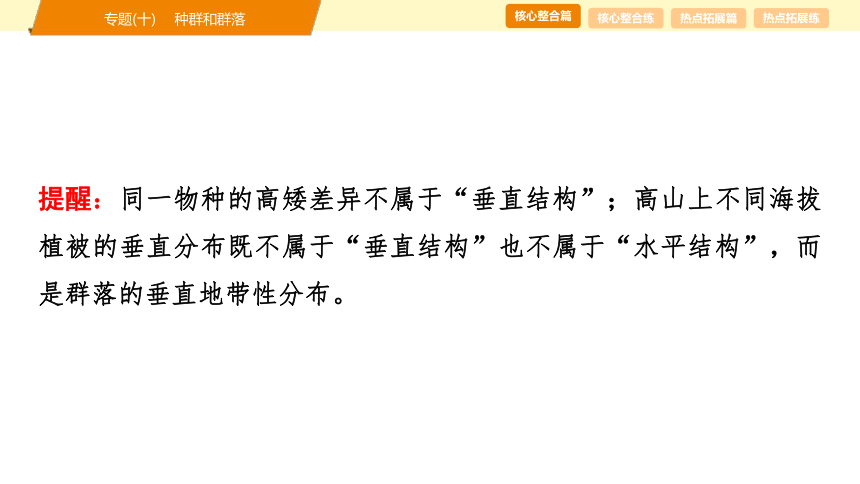

提醒:同一物种的高矮差异不属于“垂直结构”;高山上不同海拔植被的垂直分布既不属于“垂直结构”也不属于“水平结构”,而是群落的垂直地带性分布。

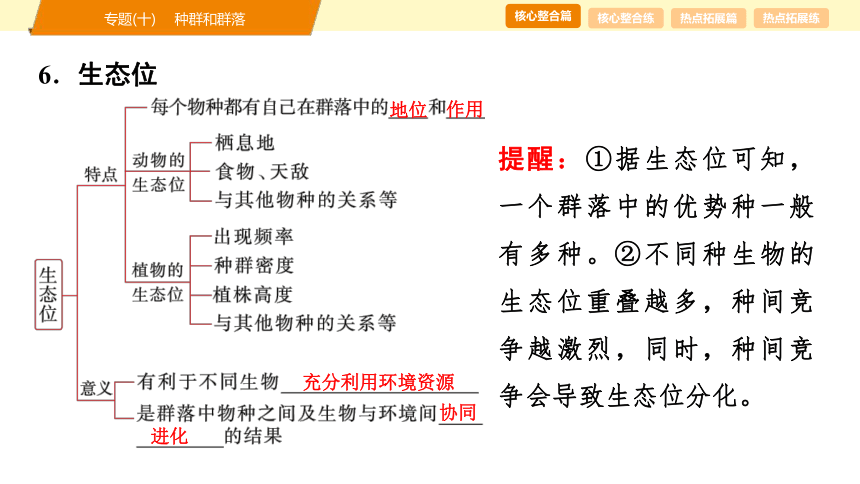

6.生态位

提醒:①据生态位可知,一个群落中的优势种一般有多种。②不同种生物的生态位重叠越多,种间竞争越激烈,同时,种间竞争会导致生态位分化。

地位

作用

充分利用环境资源

协同

进化

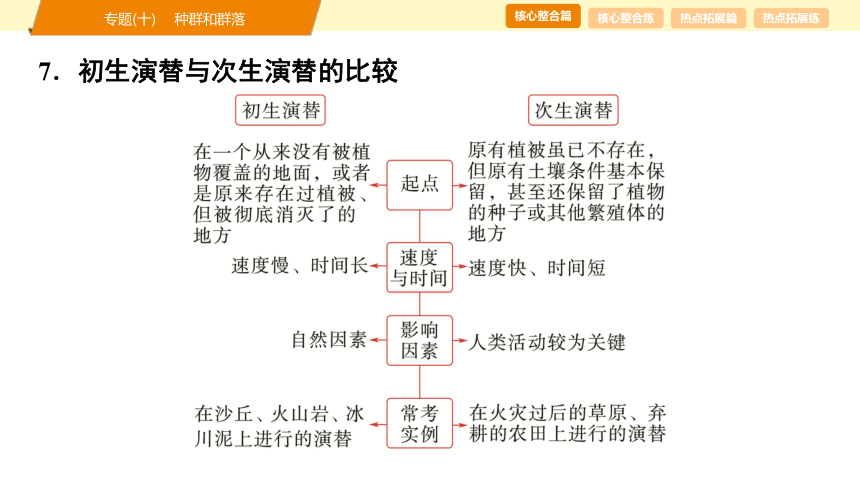

7.初生演替与次生演替的比较

1.(2024·河北卷)下列关于群落的叙述,正确的是( )

A.过度放牧会改变草原群落物种组成,但群落中占优势的物种不会改变

B.多种生物只要能各自适应某一空间的非生物环境,即可组成群落

C.森林群落中林下喜阴植物的种群密度与林冠层的郁闭度无关

D.在四季分明的温带地区,森林群落和草原群落的季节性变化明显

√

D [过度放牧,牛、羊等牲畜会大量取食禾本科植物,有利于一二年生的低矮草本获得更多的光照等资源而成为占优势的植物,所以过度放牧会改变草原群落物种组成,也会改变优势的物种,A错误;一个群落中的物种不论多少,都不是随机的简单集合, 而是通过复杂的种间关系,形成一个有机的整体,各自适应某一空间的非生物环境,但彼此没有一定的种间关系就不能构成群落,B错误;森林中林下植株的种群密度取决于林冠层的郁闭度,即主要取决于林下植物受到的光照强度,林冠层的郁闭度越大,种群密度越小,C错误;在温带地区,草原和森林的外貌在春、夏、秋、冬有很大不同,森林群落和草原群落的季节性变化明显,D正确。]

2.(2024·广东卷)为探究人类活动对鸟类食性及物种多样性的影响,研究者调查了某地的自然保护区、农田和城区3种生境中雀形目鸟类的物种数量(取样的方法和条件一致),结果如图所示。下列分析错误的是( )

A.自然保护区的植被群落类型多样,鸟类物种丰富度高

B.农田的鸟类比自然保护区鸟类的种间竞争更小

C.自然保护区鸟类比其他生境的鸟类有更宽的空间生态位

D.人类活动产生的空白生态位有利于杂食性鸟类迁入

√

B [由题图可知,自然保护区的物种数量最大,其次是城区和农田,故说明自然保护区的植被群落类型多样,鸟类物种丰富度高,A正确;自然保护区物种丰富度高,空间结构复杂,每种生物可活动的空间范围、食物种类、天敌种类都十分繁杂,空间生态位更宽,种间竞争不大,而农田生态系统的优势物种单一,物种丰富度低,空间结构简单,故鸟类的空间生态位狭窄,食物种类有限,竞争更激烈,B错误,C正确;农田和城市人类活动频繁,杂食性鸟类占比明显大于自然保护区,故说明人类活动产生的空白生态位有利于杂食性鸟类迁入,D正确。]

3.(2024·安徽卷)物种的生态位研究对生物多样性保护具有重要意义。研究人员对我国某自然保护区白马鸡与血雉在三种植被类型中的分布和日活动节律进行了调查,结果见下表。下列叙述错误的是( )

白马鸡的分布占比(%) 血雉的分布占比(%)

旱季 雨季 旱季 雨季

针阔叶 混交林 56.05 76.67 47.94 78.67

针叶林 40.13 17.78 42.06 9.17

灌丛 3.82 5.55 10.00 12.16

白马鸡的分布占比(%) 血雉的分布占比(%)

旱季 雨季 旱季 雨季

日活动节律

A.生境的复杂程度会明显影响白马鸡和血雉对栖息地的选择

B.两物种在三种植被类型中的分布差异体现了群落的垂直结构

C.季节交替影响两物种对植被类型的选择,降雨对血雉的影响更大

D.两物种在白天均出现活动高峰,但在日活动节律上存在生态位分化

√

B [从灌丛到针叶林,再到针阔叶混交林,生境越来越复杂,由表格数据可知,其白马鸡和血雉分布占比会发生改变,说明生境的复杂程度会明显影响白马鸡和血雉对栖息地的选择,A正确;垂直结构是指群落在垂直方向上的分层现象,两物种在三种植被类型中的分布属于不同地域的分布,不在同一个生态系统,其分布差异不是群落的垂直结构,B错误;由表格数据可知,三种植被类型中,旱季与雨季血雉的分布占比差值大于白马鸡的分布占比差值,说明降雨对血雉的影响更大,C正确;由题图可知,两物种在8:00左右相对密度最大,说明两物种在白天均出现活动高峰,一天的时间内,两物种相对密度变化不同,说明在日活动节律上两物种存在生态位分化,D正确。]

命题延伸 判断与表达

(1)图示某“S”形增长种群的出生率和死亡率与种群数量的关系。当种群达到环境容纳量(K值)时,其对应的种群数量是b。(2021·广东卷T6) ( )

√

(2)布氏田鼠种群密度对种群数量变化起负反馈调节作用。(2023·辽宁卷T10) ( )

(3)将小球藻在光照下培养,以探究种群数量变化规律。振荡培养的主要目的是增大培养液中的溶氧量,取等量藻液滴加到血细胞计数板上,盖好盖玻片,稍待片刻后再计数。(2022·江苏卷T9) ( )

提示:小球藻可进行光合作用,振荡培养的主要目的是加速二氧化碳溶解于培养液中,增大培养液中的溶二氧化碳量。用血细胞计数板计数时,先将盖玻片放在计数室上,用吸管吸取等量藻液滴于盖玻片边缘,让其自行渗入,多余培养液用滤纸吸去,稍待片刻后再计数。

√

×

(4)挺水的莲、浮水的睡莲及沉水的水草体现出群落的垂直结构。(2020·江苏卷T15) ( )

(5)习性相似物种的生活区域重叠得越多,对资源的利用越充分。(2019·江苏卷T6) ( )

提示:习性相似物种的生活区域重叠得越少,对资源的利用越充分。

(6)初生演替中草本植物阶段比灌木阶段的群落空间结构复杂、群落的自我调节能力强。(经典高考题) ( )

√

×

×

(7)调查水鸟甲的种群密度通常使用标记重捕法,原因是____________

_______________。若要了解该城市某个季节水鸟甲种群的环境容纳量,围绕除食物外的调查的内容有_________________________(答出3点即可)。(2023·全国甲卷T31)

(8)现发现一种水鸟主要在某湖区的浅水和泥滩中栖息,以湖区的某些植物为其主要的食物来源,要研究湖区该种水鸟的生态位,需要研究的方面有___________________________________________(答出3点即可)。该生态系统中水鸟等各种生物都占据着相对稳定的生态位,其意义是____________________________________。(2023·新课标卷T33)

鸟类活动能力

强,活动范围大

环境条件、天敌和竞争者等

栖息地、食物、天敌以及与其他物种的关系等

有利于不同生物之间充分利用环境资源

(9)某退耕农田的群落演替与在火山岩上进行的群落演替相比,除了演替起点的不同,区别还在于该群落演替类型________________(答出2点区别即可);该农田退耕前后在不同阶段占据优势的物种不同,说明人类活动对群落演替的影响是________________________

________________________________。(2023·山东卷T24)

时间短,速度较快

人类活动会使群落演替按

照不同于自然演替的方向和速度进行

√

题组1 种群及其动态

1.(2024·广东广州一模)东北虎豹国家公园的设立,为东北虎、东北豹等提供了栖息地。遍布园区3万多台红外相机的监测表明,6年内东北虎从27 只增加到50只,其中新生幼虎数量10只,野猪、狍子等虎豹猎物也显著增长。下列叙述错误的是( )

A.为了解东北虎种群的年龄结构需调查不同年龄阶段的个体数目

B.红外相机监测是一种非损伤、低干扰的调查种群密度的方法

C.东北虎数量6年内增加了近一倍, 表明种群呈“J”形增长

D.野猪等虎豹猎物的增长提高了东北虎和东北豹的环境容纳量

2

4

1

3

题号

C [年龄结构是指一个种群中各年龄期的个体数目的比例,因此为了解东北虎种群的年龄结构需要调查不同年龄阶段的个体数目,A正确;红外相机监测是一种非损伤、低干扰的调查种群密度的方法,B正确;东北虎数量6年内增加了近一倍,但不能表明种群呈“J”形增长,C 错误;野猪等虎豹猎物的增长提高了东北虎和东北豹的食物供应量,从而提高了东北虎和东北豹的环境容纳量,D正确。 ]

2

4

1

3

题号

2.(2024·甘肃张掖模拟)高原鼢鼠种群密度超过环境容纳量会导致草地鼠害发生,造成草地生产力下降和水土流失。科研人员通过长时间的定点监测,调查研究区的气候(温度、降水等)、土壤和植被等特征,计算不同季节高原鼢鼠的种群数量,其变动规律如图所示。下列叙述正确的是( )

2

4

1

3

题号

A.食物和气候为影响种群数量的密度制约因素

B.鼠害发生后可能会导致高原鼢鼠种群的环境容纳量下降

C.依据种群数量可推测出当年高原鼢鼠的出生率

D.可通过标记重捕法准确掌握该地高原鼢鼠数量

2

4

1

3

题号

B [气候为影响种群数量的非密度制约因素,A错误;鼠害发生后可能会造成草地生产力下降和水土流失,导致高原鼢鼠种群的环境容纳量下降,B正确;依据种群年龄结构可推测出当年高原鼢鼠的出生率,C错误;可通过标记重捕法估算该地高原鼢鼠数量,D错误。]

√

题组2 群落的结构与演替

3.(2024·湖北武汉模拟)研究者调查了某森林群落中部分鸟类在不同空间层次中的相对位置及活动情况,结果如表。下列分析正确的是( )

2

4

1

3

题号

植物群落分层情况 鸟种 活动情况

上层 黑尾雀 以高大乔木的种子为食

中层 煤山雀、黄腰柳莺等 营巢

草本层 血雉、白尾梢虹雉等 以种子、幼嫩植物体、苔藓或昆虫为食

A.黑尾雀与血雉生态位不同,不可能有共同的天敌

B.生活在草本层的血雉、白尾梢虹雉,生态位完全相同

C.不同鸟类的生态位在不同的季节可能改变

D.候鸟迁徙不会影响该森林群落的物种丰富度

2

4

1

3

题号

√

C [生态位不同的黑尾雀与血雉可能被同一种猛禽捕食,可能具有共同的天敌,A错误;血雉、白尾梢虹雉都生活在草本层,但它们的食物、天敌等并不完全相同,所以它们的生态位并不完全相同,B错误;不同季节的环境资源和气候会改变,因此生物的生态位会改变,C正确;丰富度是指一个群落中的物种数目,候鸟迁徙会影响该群落的物种丰富度,D错误。]

2

4

1

3

题号

4.(2024·广东广州模拟)为研究河流中石块上微生物群落的演替,将灭菌后的裸石置于河流中,统计裸石上不同时间新增物种数目(图1)、自养类群和异养类群的个体数量(图2,以圆的面积大小表示)。已知其中的自养类群为异养类群提供有机碳。下列叙述正确的是( )

2

4

1

3

题号

A.裸石上发生的群落演替类型为次生演替

B.裸石上新增物种之间存在剧烈的种间竞争,导致120天内物种丰富度不断下降

C.该演替稳定后,自养类群与异养类群的能量金字塔应呈倒金字塔形

D.该演替稳定后,其群落结构应与周围类似石块上已稳定存在的群落结构相似

2

4

1

3

题号

√

D [灭菌后的裸石上无任何生物,该裸石上发生的群落演替类型为初生演替,A错误;由图1可知,裸石上新增物种数不断减少,但依然有新物种产生,物种数量在增加,120天内物种丰富度不断上升,B错误;由于能量在流动过程中逐级递减,自养类群为异养类群提供有机碳,因此能量金字塔是正金字塔形,C错误;当实验裸石上的演替稳定后,其群落结构应与周围类似石块上已稳定存在的群落结构相似,原因是两者所处的环境条件相似,D正确。]

2

4

1

3

题号

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

√

1.(2024·河北卷)我国拥有悠久的农业文明史。古籍中描述了很多体现劳动人民伟大智慧的农作行为。下列对相关描述所体现的生物与环境关系的分析,错误的是( )

A.“凡种谷,雨后为佳”描述了要在下雨后种谷,体现了非生物因素对生物的影响

B.“区中草生,茇之”描述了要及时清除田里的杂草,体现了种间竞争对生物的影响

C.“慎勿于大豆地中杂种麻子”描述了大豆和麻子因相互遮光而不能混杂种植,体现了两物种没有共同的生态位

D.“六月雨后种绿豆,八月中,犁 杀之……十月中种瓜”描述了可用犁将绿豆植株翻埋到土中肥田后种瓜,体现了对资源的循环利用

核心整合练(十) 种群和群落

C [“凡种谷,雨后为佳”描述了要在下雨后种谷,说明种子的萌发需要水分,体现了非生物因素对生物的影响,A正确;“区中草生,茇之”描述了要及时清除田里的杂草,其目的是通过减弱种间竞争提高产量,体现了种间竞争对生物的影响,B正确;“慎勿于大豆地中杂种麻子”描述了大豆和麻子因相互遮光而不能混杂种植,说明两物种有共同的生态位,C错误;“六月雨后种绿豆,八月中,犁 杀之……十月中种瓜”描述了可用犁将绿豆植株翻埋到土中肥田后种瓜,该过程中通过微生物的作用将绿豆植株中的有机物分解成无机物进而起到肥田的作用,该过程体现了对资源的循环利用,D正确。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

2.(2024·重庆一模)在非理想条件下,种群的数量呈“S”形增长,其数学模型为增长速率=rN,公式中字母含义是N为某时期种群的数量,r为瞬时增长率,K为环境容纳量。下列叙述正确的是( )

A.建立数学模型的步骤:①提出合理假设,②观察研究对象,③建立数学模型,④对模型进行检验和修正

B.食物、天敌、气候等密度制约因素限制种群的数量不能无限增大

C.某湖泊中,某种鱼的可持续最大捕捞速率为rK/4

D.自然环境中,某种动物的种群数量不会超过K值

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

C [建立数学模型的步骤:①观察研究对象,②提出合理的假设,③建立数学模型,④对模型进行检验和修正,A错误;气候为非密度制约因素,B错误;可持续最大捕捞速率=r×K/2×(K-K/2)/K=rK/4,C正确;自然环境中,种群数量可能在K值上下波动,因此某种动物的种群数量有时会超过K值,D错误。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

3.(2024·浙江绍兴模拟)某群落中生活着甲、乙两个存在竞争关系的动物种群,种群增长速率与时间的变化曲线如图所示。下列叙述正确的是( )

A.甲种群第12年时的K值与第6年时

的相同

B.乙种群在第4年时数量达到最大值

C.乙种群在第6年后数量变化类似于“S”形增长

D.在第6~8年间,甲、乙种群的出生率均大于死亡率

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

B [若甲种群第12年时的K值与第6年时的相同(即K值不变),则第12年以后种群数量保持稳定,不会持续下降,但题图中12年后种群为负增长,说明甲种群第12年时的K值比第6年时的小,A错误;乙种群在0~4年增长速率大于0,种群数量一直增加,而4年后,增长速率小于0,种群数量一直减少,因此,第4年时数量达到最大值,B正确;乙种群在第6年后,增长速率小于0,种群数量一直减少,不是“S”形增长,C错误;在第6~8年间,甲种群增长速率大于0,出生率大于死亡率,乙种群增长速率小于0,出生率小于死亡率,D错误。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

4.(2024·广东佛山三模)在海洋上层,光照和温度等条件会呈现明显的季节性变化,导致海洋上层浮游生物的丰富度、生物量和群落结构等出现明显的季节性变化。下列有关说法正确的是( )

A.海洋上层的生物群落随季节发生变化的过程属于次生演替

B.海洋上层食性相近的浮游动物可能会因食物匮乏而发生生态位分化

C.光照和温度等是影响海洋上层浮游生物数量的密度制约因素

D.深海生物群落不会受到海洋上层季节性变化的影响

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

B [海洋上层的生物群落随季节发生变化的过程不属于演替,A错误;海洋上层食性相近的浮游动物可能会因食物匮乏而发生生态位分化,B正确;光照和温度等是影响海洋上层浮游生物数量的非密度制约因素,C错误;深海生物群落会受到海洋上层季节性变化的影响,D错误。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

5.(2024·贵州黔南二模)下列有关生物数量、种群密度等的调查活动或实验中,对调查数据结果及应用分析错误的是( )

A.样方法调查双子叶植物种群密度时,样方的大小和数量均影响调查的准确性

B.用血细胞计数板对酵母菌进行计数时,直接吸取上层菌液时结果会出现偏大

C.在某群落中调查多种植物不同时期的相对密度可了解群落演替方向

D.对农田土壤小动物类群丰富度的调查可间接了解土壤有机质的分布情况

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

B [样方法的注意事项:①随机取样,②样方大小适中,③样方数量不宜太少,所以样方法调查双子叶植物种群密度时,样方的大小和数量均影响调查的准确性,A正确;用血细胞计数板计数酵母菌数量时直接吸取上层菌液,由于没有混合均匀,酵母菌主要在底部,所以所得数值比实际数值偏小,B错误;调查不同时期的相对密度可预见群落发展的方向,可了解群落演替方向,C正确;土壤中有机质的分布决定了土壤小动物的分布,所以对农田土壤小动物类群丰富度的调查可间接了解土壤有机质的分布情况,D正确。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

6.(2023·江苏卷)在江苏沿海湿地生态系统中,生态位重叠的两种动物甲、乙发生了生态位分化,如图所示。甲主要以植物a为食,乙主要以植物b为食,两者又共同以植食性动物c为食。下列相关叙述错误的是( )

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

A.a、c分别处于第一、二营养级,其生态位重叠

B.a、b中的能量沿着食物链单向流动、逐级递减,最终以热能形式散失

C.生物群落中物种的生态位受生物因素影响,也与非生物因素有关

D.生态位分化是经自然选择形成的生物适应性,提高了生物对环境资源的利用率

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

√

A [由题意知,a为植物,c为植食性动物,因此a、c分别处于第一、二营养级,由于a为生产者,b为消费者,两者生态位并不重叠,A错误;由题意知,a、b为植物,因此两者通过光合作用固定的太阳能在被植食性动物取食后,在食物链中单向流动、逐级递减,当食物链的生物进行细胞呼吸等生命活动以及排遗物和尸体被微生物分解时,这些能量最终都以热能的形式散失了,B正确;生物群落中物种的生态位既受该生物的生理和行为等生物因素的影响,也受到该生境中温度、水分等非生物因素的影响,C正确;生态位分化指两个生态位相同的物种向着占有不同的空间(栖息地分化)、食物不同(食性上的特化)、活动时间不同(时间分化)或其他生态习性上分化,以降低竞争的程度,有利于自身生存的行为,是不同生物在长期的自然选择作用下,逐渐形成的生物适应性,提高了生物对环境各种资源如栖息空间、各种食物的利用率,D正确。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

7.(2024·河北衡水模拟)对于移动性沙丘的治理,目前常采用“前挡后拉法”,即在迎风坡前方下部种植灌木和半灌木植物(如沙柳、沙蒿),拉住沙丘,使其不向前移动。在背风坡(落沙坡)前方,种植高秆植物(如旱柳、小叶杨),以挡住沙丘前移,再利用风力削平沙丘顶部,使沙丘高度降低,最后在拉平的地段栽种其他种类的乔木、灌木。随着治理时间的延长,沙丘上的植被种类逐渐增多,沙丘全面固定下来。下列叙述错误的是( )

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

A.该沙丘上发生的群落演替属于初生演替

B.该群落演替没有经历过草本植物阶段

C.随植被种类增多,该群落对光能的利用增强

D.随植被种类增多,该生态系统的恢复力稳定性增强

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

√

D [初生演替是指在一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被、但被彻底消灭了的地方发生的演替,如在沙丘、火山岩、冰川泥上进行的演替。流动沙丘上发生的群落演替属于初生演替,A正确;由题意知,移动性沙丘的治理时在迎风坡前方下部种植灌木和半灌木植物,在背风坡种植高秆植物,最后在拉平的地段栽种其他种类的乔木、灌木,因此推断该群落演替没有经历过草本植物阶段,B正确;由题意知,沙丘上的植被种类逐渐增多,群落的垂直结构和水平结构明显,使群落对光能的利用增强,C正确;随植被种类增多,该生态系统的自我调节能力增强,生态系统的抵抗力稳定性增强,恢复力稳定性减弱,D错误。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

8.(2024·黑、吉、辽卷)为协调渔业资源的开发和保护,实现可持续发展,研究者在近海渔业生态系统的管控区中划分出甲(捕捞)、乙(非捕捞)两区域,探究捕捞产生的生态效应,部分食物链如图1。回答下列问题。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

海藻→海胆→岩龙虾

图1

(1)甲区域岩龙虾的捕捞使海胆密度上升,海藻生物量下降。捕捞压力加剧了海胆的种内竞争,引起海胆的迁出率和________________上升。乙区域禁捕后,捕食者的恢复_____(填“缓解”或“加剧”)了海胆的种内竞争,海藻生物量增加。以上研究说明捕捞能______ (填“直接”或“间接”)降低海洋生态系统中海藻的生物量。

(2)根据乙区域的研究结果推测,甲区域可通过________________调节机制恢复到乙区域的状态。当甲区域达到生态平衡,其具有的特征是结构平衡、功能平衡和________________________。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

死亡率

缓解

间接

负反馈

收支平衡

(3)为了合理开发渔业资源,构建生态学模型,探

究岩龙虾种群出生率和死亡率与其数量的动态关

系。仅基于模型(图2)分析,对处于B状态的岩龙

虾种群进行捕捞时,为持续获得较大的岩龙虾产

量,当年捕捞量应为________只;当年最大捕捞量不能超过______只,否则需要采取有效保护措施保证岩龙虾种群的延续,原因是___________________________________________________________

_________________________________________________________。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

9

29

处于B状态的岩龙虾种群数量为34只时,若当年最大捕捞量超过29只,种群数量降到A点以下,死亡率大于出生率,种群会衰退

[解析] (1)甲区域岩龙虾的捕捞使海胆密度上升,加剧了海胆的种内竞争,引起海胆的迁出率和死亡率上升;乙区域禁捕后,捕食者数量恢复,大量捕食海胆,导致海胆数目下降,缓解了海胆的种内竞争,以上研究说明捕捞能通过影响海胆的数目间接降低海洋生态系统中海藻的生物量。

(2)负反馈调节是生态系统自我调节的基础,因此根据乙区域的研究结果推测,甲区域可通过负反馈调节机制恢复到乙区域的状态。处于生态平衡的生态系统具有结构平衡、功能平衡和收支平衡的特征。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

(3)分析图2可知,B状态的岩龙虾种群数量为34只,岩龙虾种群数量为25只时,该种群的增长速率最大,因此为持续获得较大的岩龙虾产量,当年捕捞量应为34-25=9只;当年最大捕捞量超过34-5=29只,种群数量降到A点以下,死亡率大于出生率,种群会衰退,需要采取有效保护措施保证岩龙虾种群的延续。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

9.(2024·重庆模拟)白芨滩国家级自然保护区属于荒漠类型的自然保护区,分布着柠条、猫头刺等根系发达的豆科植物,在防风固沙和水土保持中发挥着重要的作用。科研人员对处于不同演替阶段的土壤小动物种类、细菌多样性指数及土壤含氮量进行调查,结果如表。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

演替阶段 土壤小动物种类/种 细菌多样性指数 土壤含氮量/(g·kg-1)

Ⅰ阶段 38 4 370.2 0.06

Ⅱ阶段 47 4 450.5 0.07

Ⅲ阶段 55 4 430.8 0.08

(1)在群落水平上研究该自然保护区,可研究的问题包括__________

___________________________________________________________ __________(答出一点即可)等。不同的生物在群落中占据不同的生态位,研究某种小动物的生态位,通常要研究它的______________

__________________________(答出两点即可)等。

(2)调查土壤小动物种类常用的方法是_____________________。土壤中大多数细菌在生态系统中属于________________,消费者有利于____________________________________________。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

群落的物

种组成、群落的范围和边界、群落的结构、群落演替、优势种、群落的季节性

栖息地、食物、天敌以及与其他物种的关系

取样器取样法

分解者

加快生态系统的物质循环

(3)柠条、猫头刺在防风固沙和水土保持中发挥着重要的作用,体现了生物多样性的______价值。随着演替的进行,该自然保护区的抵抗力稳定性逐渐提高,原因是________________________________

_________________________________________________________。

(4)分析表中数据可知,随着演替的进行,该自然保护区土壤含氮量逐渐增加,原因可能是_______________________________________

_______________________ (答出一点即可)。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

间接

生态系统中的组分增多(或动植物种类增多),食物网变复杂(或营养结构变复杂),自我调节能力增强

豆科根内的根瘤菌具有固氮作用;土壤中分解者的分解作用释放氮

[解析] (1)研究群落的问题包括群落的范围和边界如何、群落中有多少种群、哪些种群占优势、群落中各个种群之间的相互关系是怎样的、群落具有怎样的空间结构、群落的演替情况是怎样的及群落中各个种群分别占据什么位置等。一个物种在群落中的地位和作用,包括所处的空间位置,占用资源的情况,以及与其他物种的关系等,称为这个物种的生态位。因此,研究某种小动物的生态位,通常要研究它的栖息地、食物、天敌以及与其他物种的关系等。

(2)土壤小动物活动能力强,而且躯体微小,调查其种类常用的方法是取样器取样法。土壤中大多数细菌依赖土壤中腐殖质生活,属于生态系统成分中的分解者。消费者通过自身的新陈代谢,能将有机物转化为无机物,这些无机物排出体外后又可以被生产者重新利用。可见,消费者的存在,能够加快生态系统的物质循环。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

(3)维持生态系统稳定性属于生物多样性的间接价值,柠条、猫头刺在防风固沙和水土保持中发挥着重要的作用,体现了生物多样性的间接价值。随着演替的进行,生态系统中的组分增多(或动植物种类增多),食物网变复杂(或营养结构变复杂),自我调节能力增强,则生态系统的抵抗力稳定性逐渐提高。

(4)由题意知,柠条、猫头刺等植物属于豆科植物,豆科根内的根瘤菌具有固氮作用;土壤中分解者的分解作用释放氮。因此,随着演替的进行,该自然保护区土壤含氮量逐渐增加。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

热点拓展一 物种的“四度”

物种的频度、盖度、多度和优势度是生态学研究中描述物种分布和重要性的重要指标。这些指标相互关联、相互影响,共同揭示了物种在群落中的地位和作用。

热点拓展篇

1.频度

频度是指某个物种在调查范围内出现的频率,具体计算为某物种出现的样方数占全部样方数的百分比。频度反映了物种在空间分布上的广泛性或普遍性。频度是评估物种在群落中分布范围的重要指标,对于了解物种的空间分布格局具有重要意义。

2.盖度

盖度指植物地上部分垂直投影的面积占地面的比率。盖度的大小不决定于植株的数目,而是决定于植株的生物学特性,如体形、叶面积等。盖度可分为投影盖度和基部盖度。

投影盖度是植物地上器官垂直投影所覆盖土地的面积占样地面积的百分数。基部盖度又称纯盖度,是指植物基部实际占的面积。根据盖度的大小,可以划分为不同的覆盖等级,如裸地(<10%)、低覆盖(10%~30%)、中低覆盖(30%~45%)、中覆盖(45%~60%)、高覆盖(>60%)。盖度是衡量植物群落生长状况和植被覆盖度的重要指标,对于评估生态系统的生产力、水土保持功能等具有重要意义。

3.多度

多度是表示一个物种在群落中的个体数目,是物种数量的直接体现。多度通常通过直接计数物种在群落中的个体数量来获得。多度是评估物种在群落中数量优势的重要指标,对于了解物种的种群动态和群落结构具有重要意义。

4.优势度

优势度是表示物种在群落中的生态重要性的指标。它反映了物种在群落中的地位和作用大小。优势度通常根据物种的多度、盖度、频度和生物量等指标综合确定。这些指标值越大的物种,其优势度也越大。优势度是评估物种在群落中相对重要性的关键指标,对于了解群落的结构和动态、预测群落的发展趋势等具有重要意义。在植物生态学中,确定优势度的主要指标通常是这种植物的盖度和密度。盖度和密度最大的物种,往往在群落中的作用也最大,其优势度也最大。

拓展应用

1.(2024·重庆阶段练习)群落中某种植物的个体数占该群落所有植物个体数的百分比称为相对多度。科学家统计了某退耕地中五种草本植物相对多度的变化如图所示,已知裂科草和须芒草能将土壤中硝酸盐和氨态氮的浓度降到更低水平。下列说法错误的是( )

A.草地早熟禾在演替时间10~20年间种群密度达到最大

B.剪股颖被淘汰的原因可能是不能有效利用土壤中低水平氮元素

C.在演替时间10~40年间,草地早熟禾相对多度高,但不一定是优势种

D.记名计算法和目测估计法可用于统计不同物种相对数量

√

A [群落中某种植物的个体数占该群落所有植物个体数的百分比称为相对多度,相对多度大,并不代表它的种群密度达到最大,A错误;裂科草和须芒草能将土壤中硝酸盐和氨态氮的浓度降到更低水平,由题图可知,剪股颖被淘汰时,裂科草和须芒草数量增加的较快,可推知剪股颖被淘汰的原因可能是对土壤中低水平氮元素的利用率更低,B正确;在群落中,不仅仅数量多就能成为优势种,还得对群落中其他物种的影响也很大,C正确;记名计算法和目测估计法可用于统计不同物种相对数量,D正确。]

2.(2022·山东卷)在一个群落中随机选取大量样方,某种植物出现的样方数占全部样方数的百分比为该物种的频度,频度分级标准如表所示。在植物种类分布均匀且稳定性较高的生物群落中,各频度级植物物种数在该群落植物物种总数中的占比呈现一定的规律,如图所示。

频度 级

1%~20% 21%~40% 41%~60% 61%~80% 81%~100% A

B

C

D

E

(1)若植物甲为该群落的优势种,则植物甲的频度最可能属于_____级,而调查发现该频度级中的植物乙不是优势种,则乙的种群密度和分布范围的特点分别是_______、______。

(2)若某草地植物物种的频度级符合上图所示比例关系,且属于D频度级的植物有16种,则该草地中植物类群的丰富度为_______种。

E

小

广

200

(3)若研究植物甲的生态位,通常需要研究的因素有_______(填标号)。

A.甲在该区域出现的频率

B.甲的种群密度

C.甲的植株高度

D.甲与其他物种的关系

(4)随着时间的推移,群落可能会发生演替。群落演替的原因是____________________________________________________________________________________________________________________。

ABCD

环境不断变化;生物本身不断地繁殖、迁移或者迁徙;种内与种间关系的改变;人类活动的干扰

[解析] (1)优势种是指群落中占优势的种类,包括群落每层中在数量上最多、体积上最大、对生境影响最大的种类,而某种植物出现的样方数占全部样方数的百分比为该物种的频度,因此若植物甲为该群落的优势种,则植物甲的频度最可能属于E级。调查发现E级中的植物乙不是优势种,说明乙的种群密度小,同时说明植物乙在整个群落中分布范围广。

(2)由题图可知,D频度级物种数所占百分比为8%,属于D频度级的植物有16种,则该草地中植物类群的丰富度为16÷8%=200种。

(3)研究植物的生态位,通常要研究它在该区域出现的频率、种群密度、植株高度等特征,同时也要研究它与其他物种的关系。故选ABCD。

(4)群落演替的原因:①环境不断变化,为群落中某些物种提供有利的繁殖条件,但对另一些物种生存产生不利影响;②生物本身不断地繁殖、迁移或者迁徙;③种内与种间关系的改变;④人类活动的干扰:人对生物群落的影响远远超过其他的自然因素。

热点拓展二 林窗效应

1.林窗与“林窗效应”

林窗主要是指林冠乔木衰老死亡或因偶然因素导致成熟阶段优势树种的死亡,从而在林地造成空隙的现象。它可以分为两类:(1)林冠林窗,指林冠层空隙下的林地;(2)扩展林窗,指除林冠林窗外,还包括其边缘到周围树木的树干基部所围成的林地。

林窗在森林的生态系统中很常见,对其区域的小环境,如气候、土壤等多个方面产生一定的影响,这就是“林窗效应”。

2.“林窗效应”带来的影响

(1)对局部气候

林窗中的空隙,有利于增强该区域光照和风速,进而导致林窗内的蒸发量变大,湿度相对减少。林窗区域内的温度和湿度变化(日变化、季节变化)会更为明显。

(2)对土壤

受光照强度的影响,林窗内的土壤温度普遍高于林冠覆盖区。温度升高会增加生物活性,土壤中微生物和动物的活动频繁,有利于促进土壤养分的分解和代谢过程。

林窗还会影响到土壤湿度。在多雨的季节:林窗范围内降水量不受植物遮挡,雨水下渗量高于林内,加之植被需水量较少,土壤湿度相对较高。在少雨的季节:林窗范围内缺乏植物遮挡,光照较强,且土壤表面凋落物少,水分蒸发量大,土壤湿度往往较低。

(3)对生物(植物)

林窗的形成,直接改善了森林底部的灌木和草木的光照条件,有利于灌木和草木的生长,有效提升了森林的生物多样性。

林窗的演化:林窗内的植物也不是一成不变的,伴随着时间推移和树种竞争,林窗内树种会不断更新演替。

在林窗形成初期,空地较大,较低矮的草本和灌木树种生长茂盛,此阶段乔木并不占优势。随着灌木密度和高度的增加,部分灌木开始衰亡,再加上周围树木侧生长的作用,林窗内的环境逐渐不利于灌木的生长和繁殖,开始生长一些中小乔木树种。林窗后期,灌木慢慢退出,更利于大乔木树种生长。当林窗内树木的高度和周围主林层接近时,林窗和周围林没有多大差别,林窗就逐渐消失。

拓展应用

1.(2024·四川成都三模)森林的上层乔木死亡或移除会导致林冠层产生空隙形成林窗。林窗发育初期,种子萌发或者树桩发芽成幼苗,林窗内以草本和灌木为主,随着时间推移,林窗内逐渐出现中小乔木。下列叙述错误的是( )

A.研究林窗内群落水平的问题时需确定范围和边界

B.林窗内的灌木被乔木取代主要受光照的影响

C.林窗内物种组成的变化过程属于群落的初生演替

D.林窗的发育可能加速物质循环和增加生物多样性

√

C [群落的范围和边界,是群落水平上研究的问题之一,A正确;乔木比灌木具有更强的获得阳光的能力,因此林窗内的灌木被乔木取代主要受光照的影响,B正确;林窗形成时保留了土壤条件等,林窗内物种组成的变化过程属于群落的次生演替,C错误;由题意可知:林窗的发育过程中,随着时间的推移,植物种类逐渐增加,可能为动物提供更多的食物及栖息场所,使土壤中的有机物越来越丰富,土壤的通气性越来越好,所以可能加速物质循环和增加生物多样性,D正确。]

2.(2024·辽宁沈阳模拟)在东北大兴安岭南段,通过抚育间伐的形式创设人工林窗(因一株或数株冠层树木死亡或倒伐后,森林在冠层造成空隙的现象),间伐的部分树木留下一定高度的带芽树桩。林窗改变了光、热、水、土条件,有效维护了林下物种多样性及森林更新。下列相关叙述错误的是( )

A.留下的带芽树桩的根系保存完好,具有涵养水源的功能

B.抚育间伐后影响群落演替速度最主要的环境因素是光照

C.林窗下不同土层土壤动物的种类差异不能体现群落的垂直结构

D.大兴安岭南段森林中林下植物的种群密度主要取决于林冠层的郁闭度

√

C [留下的带芽树桩的根系保存完好,具有水土保持和涵养水源的功能,A正确;由题意可知,抚育间伐后,森林在冠层造成空隙,因此影响群落演替速度最主要的环境因素是光照,B正确;林窗下不同土层土壤动物的种类差异能体现群落的垂直结构,C错误;大兴安岭南段森林中林下植物的种群密度主要取决于林冠层的郁闭度,也就是光照条件,D正确。]

热点拓展三 生态位重叠和分化

1.生态位重叠与竞争排斥原理

生态位是指一个物种在群落中的地位和作用,包括所处的空间位置,占用资源的情况,以及与其他物种的关系等。同一群落中,两个物种的生态位是不可能完全重叠的,生态位重叠越多,资源越短缺,种间竞争就越激烈。以致竞争优势较大的物种有可能把另一物种完全排除掉,这就是竞争排斥原理。如大草履虫和双小核草履虫共同培养时大草履虫被淘汰。在环境较为充裕时,竞争双方势均力敌时,也可能形成平衡共存的局面。

图中d为曲线峰值间的距离;w为曲线的标准差

a.狭生态位;b.宽生态位

d>w:种间竞争小,种内竞争大;

w>d:种间竞争大,种内竞争小;

种内竞争促进两物种的生态位接近,种间竞争促进两物种的生态位分开。

三个共存物种的资源利用曲线

2.生态位分化

生态位有重叠的物种会通过自然选择作用(比如形成不同食性、划分分布区域和活动范围、错开活动时间等),使各自的生态位发生变化,从而减少或排除竞争,使得它们共同生存下来。例如达尔文在加拉帕戈斯群岛上观察的地雀就是生态位分化的很好的实例:14 种地雀的主要区别是身体和喙的大小和形态不同,喙的大小和形态决定了它们所食的植物种子是不同的,这样就排除了不同物种在食物上的竞争。生态位分化是生物对环境的长期适应及自然选择的结果。

拓展应用

1.(2024·江西南昌模拟)近日研究人员在西藏发现了一种在我国从未被记录的蝴蝶物种——幻紫斑蝶,该蝴蝶翅外缘的白斑大而明显,后翅的白斑沿边缘纵向拉长,翅背面中域无白斑。下列有关该物种的叙述错误的是( )

A.若幻紫斑蝶的食物来源越广泛,则其生态位越宽,适应环境的能力越强

B.对该物种栖息地、食物、天敌以及性别比例的统计分析,属于幻紫斑蝶的生态位研究

C.不同生物的生态位重叠的越多,种间竞争越大,竞争可能有利于生态位的分化

D.不同生物占据相对稳定的生态位,是物种之间及生物与环境之间协同进化的结果

√

B [若幻紫斑蝶的食物来源越广泛,生存资源越充分,则其生态位越宽,其对环境的适应能力也就越强,A正确;研究该物种栖息地、食物、天敌以及与其他物种间的关系,属于幻紫斑蝶的生态位,研究性别比例是种群特征,B错误;不同生物的生态位重叠的越多,种间竞争越大,越有利于两个物种生态位的分化,C正确;群落中每种生物都占据着相对稳定的生态位,是群落中物种之间以及生物与环境间协同进化的结果,D正确。]

2.(2024·广东湛江二模)群落中,优势物种可以利用较低资源生存。某群落中,物种A 和物种B的生存空间和食物类别都较为相似。生存所需资源指某种群生存所需的最少资源量。下列关于物种 A 和物种 B的说法,错误的是( )

A.物种A和物种B均可能属于消费者

B.物种A和物种B的生态位可能存在大幅度的重叠

C.物种A和物种B存在种间竞争,两者之间可能出现此消彼长的情况

D.若物种A的生存所需资源小于物种B的,则物种B为优势竞争者

√

D [物种A和物种B的食物类别都较为相似,所以物种A和物种B均可能属于消费者,A正确; 物种A和物种B的生存空间和食物类别都较为相似,所以物种A和物种B的生态位可能存在大幅度的重叠,B正确;物种A和物种B的生存空间和食物类别都较为相似,所以物种 A 和物种B存在种间竞争,两者之间可能出现此消彼长的情况,C正确;群落中,优势物种可以利用较低资源生存,若物种A的生存所需资源小于物种B的,则物种A为优势竞争者,D错误。 ]

热点拓展四 先锋群落与顶极群落

先锋群落是群落演替过程中最初出现的植物群落,通常是在岩石、裸地或严重破坏后的土地上首先定居的植物种类所组成的群落。先锋物种一般具有生长快、子代产量大、扩散能力强等特征,能够迅速占据新环境并繁殖后代。它们对恶劣环境(如干旱、盐碱、贫瘠等)具有较强的适应能力,能够在其他植物难以生存的环境中生长。先锋群落的存在为后续的植物群落演替提供了基础条件,随着时间和环境的变化,先锋群落会逐渐被其他更适应环境的植物群落所取代。

顶极群落是生态演替的最终阶段,是最稳定的群落阶段。一般来说,当一个群落或一个演替系列演替到同环境处于平衡状态的时候,演替就不再进行了。在这个平衡点上,群落中各主要种群的出生率和死亡率达到平衡,能量的输入与输出以及生产量和消耗量(如呼吸)也都达到平衡。

在一定的自然地理区域里,植物群落主要受气候、土壤、地形和动物等因素控制,相应地可以形成许多顶极群落。

顶极群落最显著的特点是其稳定性高,具体表现如下:

(1)在系统内部和外部、生物和非生物环境之间已达到平衡的稳定系统。

(2)结构和物种组成已相对稳定。

(3)若无外来干扰,可以自我延续地存在下去。

综上所述,先锋群落是生态演替的最初阶段,顶极群落是生态演替的最终阶段。

拓展应用

1.(2024·四川内江阶段练习)在自然界中,群落的演替是普遍现象,且有一定的规律。群落演替的过程可人为划分为三个阶段:侵入定居阶段(先锋群落阶段)→竞争平衡阶段→相对稳定阶段。下列相关叙述错误的是( )

A.成功定居的先锋植物可通过影响环境为以后侵入的生物创造有利条件

B.侵入定居阶段到竞争平衡阶段群落的物种组成和空间结构均没有改变

C.竞争平衡阶段通过竞争共存下来的物种在利用资源上可以达到相对平衡

D.相对稳定阶段群落内的物种对资源的利用更为充分有效,群落结构更加完善

√

B [生物与生物、生物与无机环境之间不断变化和发展,成功定居的先锋植物可能会对群落的环境产生影响,进而为以后侵入的同种或异种生物创造有利条件,A正确;区别不同群落的重要特征是群落的物种组成,侵入定居阶段到竞争平衡阶段,群落的物种组成发生了变化,同时群落的空间结构,即水平结构和垂直结构也会发生改变,B错误;竞争平衡阶段不同物种间的竞争达到平衡,共存下来的物种在利用资源上达到相对平衡,以更好地利用环境资源, C正确;随着演替的进行,相对稳定阶段群落丰富度较高,物种对资源的利用更为充分有效,群落结构更加完善,D正确。]

2.(2024·北京东城期末)当一个群落演替到与当地气候和土壤条件相适应的平衡状态时,演替不再进行,此时的群落称为顶极群落。下列相关叙述错误的是( )

A.群落演替过程中会发生优势物种的取代

B.群落演替有利于充分利用环境中的物质与能量

C.顶极群落类型受温度、降水量等因素的影响

D.顶极群落的结构复杂,将一直保持不变

√

D [群落演替过程中会发生优势物种的取代,A正确;生物群落的演替是不断进行的,物种丰富度逐渐提高,有利于充分利用环境中的物质与能量,B正确;顶极群落与年平均气温和降雨量等气候条件密切相关,C正确;生物群落的演替是不断进行的,顶极群落一旦形成,在没有受到影响的条件下会较长时间保持一定的动态平衡,当环境发生变化时,也要发生演替,D错误。]

√

1.(2024·山西太原二模)盖度是研究群落结构的一个重要指标,与植物形态建成有关,是指植物体地上部分的垂直投影面积占样地面积的百分比。其中,总盖度即群落盖度,而种盖度是指群落中某种植物的盖度。下列有关自然群落中盖度的叙述,正确的是( )

A.群落的总盖度一般小于种盖度之和

B.种群密度越大的植物,其种盖度越大

C.种盖度相同的植物占据相同的生态位

D.总盖度和种盖度均随群落演替而增大

热点拓展练(十) 种群和群落

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

A [在森林群落中,植物的枝叶之间相互重叠,种盖度之和大于总盖度,A正确;盖度是研究群落结构的一个重要指标,与植物形态建成有关,是指植物体地上部分的垂直投影面积占样地面积的百分比,种群密度越大的植物,其种盖度未必越大,B错误;种盖度不能用于衡量生态位,种盖度相同的植物也可能占据不同的生态位,C错误;盖度不仅反映了植物所占水平空间的大小,而且还反映了植物之间的相互关系,进而影响了生态系统的功能,总盖度和种盖度未必均随群落演替而增大,D错误。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

2.对某地有机麦田中主要杂草的相对多度U(%)(某个种的株数/全部种的总株数×100%)、频度F(%)(某个种出现的样方数/所有调查的样方数×100%)和种群密度(D)的调查结果如下表。下列相关分析正确的是( )

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

项目 硬草 猪秧秧 养菜 波斯婆婆纳 牛繁缕 大巢菜

U(%) 45.2 74.6 48.3 36.9 15.4 11.8

F(%) 70.6 87.7 72.9 55.7 18.3 28.6

D(株/m2) 120.4 38.5 13.5 17.8 19.5 5.8

A.调查结果表明猪殃殃丰富度明显大于其他杂草丰富度

B.麦田中的杂草和小麦因竞争而常表现出相互抑制现象

C.去除麦田杂草可调整生态系统能量流动方向,提高能量传递效率

D.调查该麦田主要杂草U、F 、D的方法有记名计算法和目测估计法

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

√

B [丰富度是指一个群落中的物种数目的多少,猪秧秧是一种生物,没有丰富度这一特点,A错误;麦田中的杂草和小麦是竞争关系,杂草和小麦之间在竞争空间和阳光的资源,能力相当,所以表现出相互抑制现象,B正确;去除麦田杂草是人为地调整能量流动的方向,使能量流向对人类最有益的部分,但不能提高生态系统的能量传递效率,C错误;记名计算法和目测估计法适合调查土壤小动物丰富度的实验,D错误。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

3.(2024·广西河池三模)择伐,即在预定的森林面积上定期、重复地采伐成熟的林木和树群。择伐后可形成林窗(即林冠层出现空隙),还可使森林不断实现局部更新,地面始终保持森林覆被,充分发挥森林的生态效益。下列叙述错误的是( )

A.森林择伐后,群落的水平结构不会发生改变

B.森林择伐后林窗内群落的垂直结构可能变复杂

C.择伐后森林发生的演替属于群落的次生演替

D.择伐后的森林往往能够更加充分地利用光能

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

A [森林择伐后,出现林窗,群落的水平结构会发生改变,A错误;森林择伐后林窗内阳光更加充足,群落的垂直结构可能变复杂,B正确;择伐后还留有大量繁殖体和土壤条件,森林发生的演替属于群落的次生演替,C正确;择伐后的森林、林下植被会更加复杂,往往能够更加充分地利用光能,D正确。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

4.(2024·云南昆明三模)生态位重叠是指两个或两个以上生态位相似的物种生活于同一空间时,分享或竞争共同资源的现象。下列关于生态位和生态位重叠的叙述,正确的是( )

A.两个物种生态位有较大重叠时,仍可通过种间竞争都生存下来

B.每种生物都占据着相对稳定的生态位,这是物种之间协同进化的结果

C.生态位指的是某物种在环境中的空间位置和占用资源的情况

D.当可用资源减少时,生态位的宽度也随之减小,生态位重叠度减小

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

A [竞争会导致重叠程度降低,A正确;每种生物都占据着相对稳定的生态位,这是物种与物种之间、生物与无机环境之间协同进化的结果,B错误;生态位指的是一个物种在群落中的地位和作用,包括其在环境中的空间位置和占用资源的情况,C错误;当可用资源减少时,生态位的宽度也随之减小,生态位重叠度变大,D错误。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

5.(2024·广东惠州期末)生态位分为基础生态位和实际生态位,基础生态位是一种理论上的生态位,指在没有竞争压力的情况下生物所能占据的最大生态位,实际生态位是物种实际占据的生态位。下图是某区域甲、乙、丙三种生物捕食活动随时间变化的曲线,有关说法错误的是( )

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

A.研究生态位,通常还要研究栖息地、食物、天敌、种间关系等

B.甲、乙、丙不同时间活动频率不同是进化的结果

C.乙、丙之间可能存在种间竞争关系

D.不同生物的基础生态位部分重叠,一定存在种间竞争

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

√

D [题图中是某区域甲、乙、丙三种生物捕食活动随时间变化的曲线,说明这三种生物是动物,研究动物的生态位,通常还要研究栖息地、食物、天敌、种间关系等,A正确;甲、 乙、 丙不同时间活动频率不同是进化的结果, 有利于资源的充分利用,B正确;题图中是某区域甲、乙、丙三种生物捕食活动随时间变化的曲线,由图可知,乙、丙的活动时间存在重叠,实际活动空间可能也存在重叠,因此乙、丙之间可能存在种间竞争关系,C正确;题图中是某区域甲、乙、丙三种生物捕食活动随时间变化的曲线,由题图可知,不同生物的活动时间存在部分重叠,但实际活动空间不一定存在重叠,所以不一定存在种间竞争,D错误。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

6.(2021·重庆模拟)演替是一个漫长的过程,当群落演替到与环境条件处于平衡状态时,演替就不再进行了,此时达到的最终平衡状态就叫顶极群落,如图表示不同环境下的顶极群落类型。下列有关叙述错误的是( )

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

A.在形成顶极群落之前,流入生态系统的总能量一般大于生物群落呼吸消耗的总能量

B.只要时间足够长,北极地区可以从苔原演替到森林群落

C.由图可知,顶极群落的类型受年平均温度和年平均降水量等环境因素的影响

D.苔原生态系统的抵抗力稳定性和恢复力稳定性都比较低

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

√

B [在形成顶极群落之前,群落的总生产量增加,群落的有机物总量增加,说明流入生态系统的总能量(生产者固定的总能量)一般大于生物群落呼吸消耗的总能量,A正确;由于环境条件恶劣,北极地区不能从苔原演替到森林群落,B错误;由题图分析可知,顶极群落的类型受年平均温度和年平均降水量等环境因素的影响,C正确;由于环境条件恶劣,苔原生态系统的生物种类较少,营养结构较简单,故其抵抗力稳定性和恢复力稳定性都比较低,D正确。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

7.(2024·广东广州二模)在实施退耕还林过程中,植物物种甲、乙和丙分别在不同阶段占据优势,它们的相对多度(注:相对多度指的是群落中某一种植物的个体数占该群落中所有植物个体数的百分比)与演替时间的关系如图所示。回答下列问题:

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

(1)退耕农田自然演替过程中,该群落演替与在沙丘上进行的群落演替相比,除了演替起点不同,区别还在于该群落的演替__________

________________________________________(答出2点区别即可)。

(2)第7年该群落的优势物种是________________,且群落具有明显的垂直分层现象,这属于群落的________________结构,造成该群落中植物分层的主要因素是__________,这种分层现象的意义在于_________________________________________________________。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

时间更短/速度更快,经历的阶段相对较少

甲

垂直

光照

显著提高了群落利用阳光等环境资源的能力

(3)在调查该群落植物丰富度时,根据物种乙个体较大、种群数量有限的特点,应采用________________的方法来统计物种相对数量。据图分析,第20年至第60年乙种群密度的变化趋势是__________(填“增大”“减小”或“不能确定”)。

(4)退耕还林后的生态系统,营养结构为_____________________,其中的_________________________是沿着该渠道进行的,该生态系统的稳定性会因为其_________________而增强。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

记名计算

不能确定

食物链和食物网

物质循环和能量流动

物种多样性增加

[解析] (1)初生演替和次生演替的区别除了演替起点不同之外,还有初生演替速度慢,时间长,趋向形成新群落,经历的阶段相对较多等。

(2)第7年该群落中甲的相对多度最高,为优势种。群落在垂直方向上有明显的分层现象,这属于群落的垂直结构,群落中植物的分层主要与光照有关,这种分层现象显著提高了群落利用阳光等环境资源的能力。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

(3)在调查物种丰富度,统计物种相对数量时,如果某物种个体较大、种群数量有限,通常采用记名计算的方法来进行统计。由于第20年至第40年期间,丙的相对多度在增加,故无法确定该群落总的植物个体数的变化,相应的虽然乙植物占比(相对多度)在减小,但无法确定其具体的种群密度是否在减小,可能只是丙个体数目增加得更快,占比更多,对乙进行了优势取代。

(4)食物链和食物网是生态系统的营养结构,生态系统的物质循环和能量流动就是沿着这种渠道进行的。退耕还林过程中,物种丰富度逐渐提高,营养结构变得越来越复杂,因而该生态系统的稳定性会因为其物种多样性增加而增强。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

8.(2024·江西南昌三模)森林火灾会导致成熟阶段的优势树种死亡,从而在林冠层形成空隙称为林窗,图1是一个林窗在40年间物种种类的统计图。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

(1)森林火灾后发生的群落演替类型为________________________。

(2)分析图1结果,草本和灌木优势地位被逐渐替代的主要原因是_________________________________________________________。

在30~40年间,为保护生物多样性可以采取的措施为____________

_________________________________________________________。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

次生演替

相对于草本和灌木,乔木更为高大,在竞争阳光过程中更占优势

定期合理开

采木材(或人为制造林窗)

(3)落叶松是我国温带森林生态系统中的重要人工林树种,研究人员探究了林窗大小对土壤动物群落的影响是否有所不同,选取小型(S)、中型(M)、大型 (L)的林窗各3个,同时以无林窗作为参照 (U),得到结果如图2:不同土层土壤动物的种类有显著的差异体现了群落的________________结构。在统计各个林窗下土壤动物的丰富度时,还可统计物种在群落中的相对数量,常用的统计方法有_________________________。已知林窗面积增大,林下温度会升高,微生物繁殖加快。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

垂直

记名计算法和目测估计法

研究表明,随林窗面积增大腐食性土壤动物所占比例逐渐减小,从两种不同的种间关系角度分析出现该现象的可能原因是__________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

随林窗面积增大,林下植物光合作用增强,植食性动物增多,残枝落叶减少,土壤微生物数量减少,腐食性土壤动物的食物减少,所占比例逐渐减小

[解析] (1)森林火灾后原来有的土壤基本保留,甚至还保留有植物的种子和其他繁殖体,在此基础上进行的演替为次生演替。

(2)草本和灌木优势地位被逐渐替代的主要原因是相对于草本和灌木,乔木更为高大,在竞争阳光过程中更占优势,当林窗区域发展到30~40年时,则会出现林窗关闭,森林下层植物获取阳光减少,则会导致动植物种类减少的现象,因此可以通过定期合理地开采木材(或人为制造林窗)的办法保护生物的多样性。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

(3)不同土层土壤动物的种类有显著的差异体现了群落的垂直结构。常用的统计物种相对数目的方法有目测估计法和记名计算法两种。随林窗面积增大,林下植物光合作用增强,植食性动物增多,残枝落叶减少,土壤微生物数量减少,腐食性土壤动物的食物减少,所占比例逐渐减小。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

(教师用书独具)

1.(2024·浙江绍兴模拟)人为砍伐树木可形成林中空地即林窗,林窗面积对土壤动物的影响如下图所示。下列分析正确的是( )

A.林窗面积越大,土壤动物类群数越大

B.土壤动物的平均密度与类群数呈正相关

C.林窗下,不同生物分布在不同水平位置,体现了群落的水平结构

D.林窗现象不改变生态系统的营养结构

C [由题图数据可知,林窗面积在900~1 225 m2区间内林窗面积越大,土壤动物类群数反而降低,A错误;由题图可知,土壤动物的平均密度和类群数不是呈正相关,B错误;生物在不同地段分布不同体现了群落的水平结构,C正确;由题图可知,林窗现象会改变土壤动物类群数和平均密度,从而可能改变生态系统的营养结构,D错误。]

√

2.(2024·四川绵阳三模)一个物种在群落中的地位和作用,包括所处的空间位置,占用资源的情况,以及与其他物种的关系等,称为这个物种的生态位。回答下列问题。

(1)某地区原来生活着A鸟类,后来有B鸟类迁移到该地区,两种鸟类的生态位(侧重于食物资源和生存空间方面)高度重叠,种群数量相当。经过一段时间的进化后,两种鸟类在生态位上的重叠度发生变化,具体的变化可能有:

①其中一种鸟类占据的实际生态位基本不变,另一种在________(填种间关系)中处于劣势的鸟类占据的实际生态位显著缩减,表现为该种鸟类_______________________________,从而使两种鸟类在生态位上的重叠度减小。在进化期间,生态位显著缩减的鸟类出生率__________(填“大于”“小于”“等于”或“无法比较”)死亡率。

②两种鸟类分别占据的实际生态位均增大,但在生态位上的重叠度反而减小,原因可能是_______________________________________________

_____________________________________________________________。

竞争

占有的食物资源或生存空间缩减

小于

两种鸟类分别占有了不同的食物资源或拓展了新的生存空间

(2)生态位研究可以用于指导农业生产。果园中容易自然生长出大量不良杂草,对果树和果园土壤有害。用与杂草生态位相近的多年生牧草(可用于养牲畜)可以取代不良杂草。从能量流动的角度来看,这种做的好处是_____________________________________________

___________________________ (答出2点即可)。

实现能量的多级利用,提高能量利用率;使能量更多地流向对人类最有益的部分

[解析] (1)①两种鸟类的生态位高度重叠就会产生竞争,在竞争中处于劣势的鸟类占据的实际生态位显著缩减,表现为该种鸟类占有的资源减少或生存空间缩减,从而使两种鸟类在生态位上的重叠度减小。在进化期间,生态位显著缩减的鸟类因缺乏必要的生活资源而使种群的数量减少,种群的出生率小于死亡率。②两种鸟类分别占据的实际生态位均增大,但在生态位上的重叠度反而减小,原因可能是两种鸟类分别占有了不同的食物资源或拓展了新的生存空间,使得二者之间的竞争减弱。

(2)用与杂草生态位相近的多年生牧草取代不良杂草能调整能量的流动方向,使能量更多地流向对人类有益的部分;同时能实现能量的多级利用,提高能量的利用率。

谢 谢

第一部分 专题素能提升

模块四 生态

专题(十) 种群和群落

核心整合篇

01

核心整合练

02

热点拓展篇

03

热点拓展练

04

核心整合篇

1.图解种群数量特征之间的关系

2.生态数据的调查(估算)方法汇总

3.种群数量变化模型的分析

0

最大

4.生物种间关系常见曲线图及辨析

(1)

(2)

(3)

原始

合作

互利

共生

种间竞争

捕食

5.明确群落的两种空间结构

提醒:同一物种的高矮差异不属于“垂直结构”;高山上不同海拔植被的垂直分布既不属于“垂直结构”也不属于“水平结构”,而是群落的垂直地带性分布。

6.生态位

提醒:①据生态位可知,一个群落中的优势种一般有多种。②不同种生物的生态位重叠越多,种间竞争越激烈,同时,种间竞争会导致生态位分化。

地位

作用

充分利用环境资源

协同

进化

7.初生演替与次生演替的比较

1.(2024·河北卷)下列关于群落的叙述,正确的是( )

A.过度放牧会改变草原群落物种组成,但群落中占优势的物种不会改变

B.多种生物只要能各自适应某一空间的非生物环境,即可组成群落

C.森林群落中林下喜阴植物的种群密度与林冠层的郁闭度无关

D.在四季分明的温带地区,森林群落和草原群落的季节性变化明显

√

D [过度放牧,牛、羊等牲畜会大量取食禾本科植物,有利于一二年生的低矮草本获得更多的光照等资源而成为占优势的植物,所以过度放牧会改变草原群落物种组成,也会改变优势的物种,A错误;一个群落中的物种不论多少,都不是随机的简单集合, 而是通过复杂的种间关系,形成一个有机的整体,各自适应某一空间的非生物环境,但彼此没有一定的种间关系就不能构成群落,B错误;森林中林下植株的种群密度取决于林冠层的郁闭度,即主要取决于林下植物受到的光照强度,林冠层的郁闭度越大,种群密度越小,C错误;在温带地区,草原和森林的外貌在春、夏、秋、冬有很大不同,森林群落和草原群落的季节性变化明显,D正确。]

2.(2024·广东卷)为探究人类活动对鸟类食性及物种多样性的影响,研究者调查了某地的自然保护区、农田和城区3种生境中雀形目鸟类的物种数量(取样的方法和条件一致),结果如图所示。下列分析错误的是( )

A.自然保护区的植被群落类型多样,鸟类物种丰富度高

B.农田的鸟类比自然保护区鸟类的种间竞争更小

C.自然保护区鸟类比其他生境的鸟类有更宽的空间生态位

D.人类活动产生的空白生态位有利于杂食性鸟类迁入

√

B [由题图可知,自然保护区的物种数量最大,其次是城区和农田,故说明自然保护区的植被群落类型多样,鸟类物种丰富度高,A正确;自然保护区物种丰富度高,空间结构复杂,每种生物可活动的空间范围、食物种类、天敌种类都十分繁杂,空间生态位更宽,种间竞争不大,而农田生态系统的优势物种单一,物种丰富度低,空间结构简单,故鸟类的空间生态位狭窄,食物种类有限,竞争更激烈,B错误,C正确;农田和城市人类活动频繁,杂食性鸟类占比明显大于自然保护区,故说明人类活动产生的空白生态位有利于杂食性鸟类迁入,D正确。]

3.(2024·安徽卷)物种的生态位研究对生物多样性保护具有重要意义。研究人员对我国某自然保护区白马鸡与血雉在三种植被类型中的分布和日活动节律进行了调查,结果见下表。下列叙述错误的是( )

白马鸡的分布占比(%) 血雉的分布占比(%)

旱季 雨季 旱季 雨季

针阔叶 混交林 56.05 76.67 47.94 78.67

针叶林 40.13 17.78 42.06 9.17

灌丛 3.82 5.55 10.00 12.16

白马鸡的分布占比(%) 血雉的分布占比(%)

旱季 雨季 旱季 雨季

日活动节律

A.生境的复杂程度会明显影响白马鸡和血雉对栖息地的选择

B.两物种在三种植被类型中的分布差异体现了群落的垂直结构

C.季节交替影响两物种对植被类型的选择,降雨对血雉的影响更大

D.两物种在白天均出现活动高峰,但在日活动节律上存在生态位分化

√

B [从灌丛到针叶林,再到针阔叶混交林,生境越来越复杂,由表格数据可知,其白马鸡和血雉分布占比会发生改变,说明生境的复杂程度会明显影响白马鸡和血雉对栖息地的选择,A正确;垂直结构是指群落在垂直方向上的分层现象,两物种在三种植被类型中的分布属于不同地域的分布,不在同一个生态系统,其分布差异不是群落的垂直结构,B错误;由表格数据可知,三种植被类型中,旱季与雨季血雉的分布占比差值大于白马鸡的分布占比差值,说明降雨对血雉的影响更大,C正确;由题图可知,两物种在8:00左右相对密度最大,说明两物种在白天均出现活动高峰,一天的时间内,两物种相对密度变化不同,说明在日活动节律上两物种存在生态位分化,D正确。]

命题延伸 判断与表达

(1)图示某“S”形增长种群的出生率和死亡率与种群数量的关系。当种群达到环境容纳量(K值)时,其对应的种群数量是b。(2021·广东卷T6) ( )

√

(2)布氏田鼠种群密度对种群数量变化起负反馈调节作用。(2023·辽宁卷T10) ( )

(3)将小球藻在光照下培养,以探究种群数量变化规律。振荡培养的主要目的是增大培养液中的溶氧量,取等量藻液滴加到血细胞计数板上,盖好盖玻片,稍待片刻后再计数。(2022·江苏卷T9) ( )

提示:小球藻可进行光合作用,振荡培养的主要目的是加速二氧化碳溶解于培养液中,增大培养液中的溶二氧化碳量。用血细胞计数板计数时,先将盖玻片放在计数室上,用吸管吸取等量藻液滴于盖玻片边缘,让其自行渗入,多余培养液用滤纸吸去,稍待片刻后再计数。

√

×

(4)挺水的莲、浮水的睡莲及沉水的水草体现出群落的垂直结构。(2020·江苏卷T15) ( )

(5)习性相似物种的生活区域重叠得越多,对资源的利用越充分。(2019·江苏卷T6) ( )

提示:习性相似物种的生活区域重叠得越少,对资源的利用越充分。

(6)初生演替中草本植物阶段比灌木阶段的群落空间结构复杂、群落的自我调节能力强。(经典高考题) ( )

√

×

×

(7)调查水鸟甲的种群密度通常使用标记重捕法,原因是____________

_______________。若要了解该城市某个季节水鸟甲种群的环境容纳量,围绕除食物外的调查的内容有_________________________(答出3点即可)。(2023·全国甲卷T31)

(8)现发现一种水鸟主要在某湖区的浅水和泥滩中栖息,以湖区的某些植物为其主要的食物来源,要研究湖区该种水鸟的生态位,需要研究的方面有___________________________________________(答出3点即可)。该生态系统中水鸟等各种生物都占据着相对稳定的生态位,其意义是____________________________________。(2023·新课标卷T33)

鸟类活动能力

强,活动范围大

环境条件、天敌和竞争者等

栖息地、食物、天敌以及与其他物种的关系等

有利于不同生物之间充分利用环境资源

(9)某退耕农田的群落演替与在火山岩上进行的群落演替相比,除了演替起点的不同,区别还在于该群落演替类型________________(答出2点区别即可);该农田退耕前后在不同阶段占据优势的物种不同,说明人类活动对群落演替的影响是________________________

________________________________。(2023·山东卷T24)

时间短,速度较快

人类活动会使群落演替按

照不同于自然演替的方向和速度进行

√

题组1 种群及其动态

1.(2024·广东广州一模)东北虎豹国家公园的设立,为东北虎、东北豹等提供了栖息地。遍布园区3万多台红外相机的监测表明,6年内东北虎从27 只增加到50只,其中新生幼虎数量10只,野猪、狍子等虎豹猎物也显著增长。下列叙述错误的是( )

A.为了解东北虎种群的年龄结构需调查不同年龄阶段的个体数目

B.红外相机监测是一种非损伤、低干扰的调查种群密度的方法

C.东北虎数量6年内增加了近一倍, 表明种群呈“J”形增长

D.野猪等虎豹猎物的增长提高了东北虎和东北豹的环境容纳量

2

4

1

3

题号

C [年龄结构是指一个种群中各年龄期的个体数目的比例,因此为了解东北虎种群的年龄结构需要调查不同年龄阶段的个体数目,A正确;红外相机监测是一种非损伤、低干扰的调查种群密度的方法,B正确;东北虎数量6年内增加了近一倍,但不能表明种群呈“J”形增长,C 错误;野猪等虎豹猎物的增长提高了东北虎和东北豹的食物供应量,从而提高了东北虎和东北豹的环境容纳量,D正确。 ]

2

4

1

3

题号

2.(2024·甘肃张掖模拟)高原鼢鼠种群密度超过环境容纳量会导致草地鼠害发生,造成草地生产力下降和水土流失。科研人员通过长时间的定点监测,调查研究区的气候(温度、降水等)、土壤和植被等特征,计算不同季节高原鼢鼠的种群数量,其变动规律如图所示。下列叙述正确的是( )

2

4

1

3

题号

A.食物和气候为影响种群数量的密度制约因素

B.鼠害发生后可能会导致高原鼢鼠种群的环境容纳量下降

C.依据种群数量可推测出当年高原鼢鼠的出生率

D.可通过标记重捕法准确掌握该地高原鼢鼠数量

2

4

1

3

题号

B [气候为影响种群数量的非密度制约因素,A错误;鼠害发生后可能会造成草地生产力下降和水土流失,导致高原鼢鼠种群的环境容纳量下降,B正确;依据种群年龄结构可推测出当年高原鼢鼠的出生率,C错误;可通过标记重捕法估算该地高原鼢鼠数量,D错误。]

√

题组2 群落的结构与演替

3.(2024·湖北武汉模拟)研究者调查了某森林群落中部分鸟类在不同空间层次中的相对位置及活动情况,结果如表。下列分析正确的是( )

2

4

1

3

题号

植物群落分层情况 鸟种 活动情况

上层 黑尾雀 以高大乔木的种子为食

中层 煤山雀、黄腰柳莺等 营巢

草本层 血雉、白尾梢虹雉等 以种子、幼嫩植物体、苔藓或昆虫为食

A.黑尾雀与血雉生态位不同,不可能有共同的天敌

B.生活在草本层的血雉、白尾梢虹雉,生态位完全相同

C.不同鸟类的生态位在不同的季节可能改变

D.候鸟迁徙不会影响该森林群落的物种丰富度

2

4

1

3

题号

√

C [生态位不同的黑尾雀与血雉可能被同一种猛禽捕食,可能具有共同的天敌,A错误;血雉、白尾梢虹雉都生活在草本层,但它们的食物、天敌等并不完全相同,所以它们的生态位并不完全相同,B错误;不同季节的环境资源和气候会改变,因此生物的生态位会改变,C正确;丰富度是指一个群落中的物种数目,候鸟迁徙会影响该群落的物种丰富度,D错误。]

2

4

1

3

题号

4.(2024·广东广州模拟)为研究河流中石块上微生物群落的演替,将灭菌后的裸石置于河流中,统计裸石上不同时间新增物种数目(图1)、自养类群和异养类群的个体数量(图2,以圆的面积大小表示)。已知其中的自养类群为异养类群提供有机碳。下列叙述正确的是( )

2

4

1

3

题号

A.裸石上发生的群落演替类型为次生演替

B.裸石上新增物种之间存在剧烈的种间竞争,导致120天内物种丰富度不断下降

C.该演替稳定后,自养类群与异养类群的能量金字塔应呈倒金字塔形

D.该演替稳定后,其群落结构应与周围类似石块上已稳定存在的群落结构相似

2

4

1

3

题号

√

D [灭菌后的裸石上无任何生物,该裸石上发生的群落演替类型为初生演替,A错误;由图1可知,裸石上新增物种数不断减少,但依然有新物种产生,物种数量在增加,120天内物种丰富度不断上升,B错误;由于能量在流动过程中逐级递减,自养类群为异养类群提供有机碳,因此能量金字塔是正金字塔形,C错误;当实验裸石上的演替稳定后,其群落结构应与周围类似石块上已稳定存在的群落结构相似,原因是两者所处的环境条件相似,D正确。]

2

4

1

3

题号

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

√

1.(2024·河北卷)我国拥有悠久的农业文明史。古籍中描述了很多体现劳动人民伟大智慧的农作行为。下列对相关描述所体现的生物与环境关系的分析,错误的是( )

A.“凡种谷,雨后为佳”描述了要在下雨后种谷,体现了非生物因素对生物的影响

B.“区中草生,茇之”描述了要及时清除田里的杂草,体现了种间竞争对生物的影响

C.“慎勿于大豆地中杂种麻子”描述了大豆和麻子因相互遮光而不能混杂种植,体现了两物种没有共同的生态位

D.“六月雨后种绿豆,八月中,犁 杀之……十月中种瓜”描述了可用犁将绿豆植株翻埋到土中肥田后种瓜,体现了对资源的循环利用

核心整合练(十) 种群和群落

C [“凡种谷,雨后为佳”描述了要在下雨后种谷,说明种子的萌发需要水分,体现了非生物因素对生物的影响,A正确;“区中草生,茇之”描述了要及时清除田里的杂草,其目的是通过减弱种间竞争提高产量,体现了种间竞争对生物的影响,B正确;“慎勿于大豆地中杂种麻子”描述了大豆和麻子因相互遮光而不能混杂种植,说明两物种有共同的生态位,C错误;“六月雨后种绿豆,八月中,犁 杀之……十月中种瓜”描述了可用犁将绿豆植株翻埋到土中肥田后种瓜,该过程中通过微生物的作用将绿豆植株中的有机物分解成无机物进而起到肥田的作用,该过程体现了对资源的循环利用,D正确。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

2.(2024·重庆一模)在非理想条件下,种群的数量呈“S”形增长,其数学模型为增长速率=rN,公式中字母含义是N为某时期种群的数量,r为瞬时增长率,K为环境容纳量。下列叙述正确的是( )

A.建立数学模型的步骤:①提出合理假设,②观察研究对象,③建立数学模型,④对模型进行检验和修正

B.食物、天敌、气候等密度制约因素限制种群的数量不能无限增大

C.某湖泊中,某种鱼的可持续最大捕捞速率为rK/4

D.自然环境中,某种动物的种群数量不会超过K值

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

C [建立数学模型的步骤:①观察研究对象,②提出合理的假设,③建立数学模型,④对模型进行检验和修正,A错误;气候为非密度制约因素,B错误;可持续最大捕捞速率=r×K/2×(K-K/2)/K=rK/4,C正确;自然环境中,种群数量可能在K值上下波动,因此某种动物的种群数量有时会超过K值,D错误。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

3.(2024·浙江绍兴模拟)某群落中生活着甲、乙两个存在竞争关系的动物种群,种群增长速率与时间的变化曲线如图所示。下列叙述正确的是( )

A.甲种群第12年时的K值与第6年时

的相同

B.乙种群在第4年时数量达到最大值

C.乙种群在第6年后数量变化类似于“S”形增长

D.在第6~8年间,甲、乙种群的出生率均大于死亡率

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

B [若甲种群第12年时的K值与第6年时的相同(即K值不变),则第12年以后种群数量保持稳定,不会持续下降,但题图中12年后种群为负增长,说明甲种群第12年时的K值比第6年时的小,A错误;乙种群在0~4年增长速率大于0,种群数量一直增加,而4年后,增长速率小于0,种群数量一直减少,因此,第4年时数量达到最大值,B正确;乙种群在第6年后,增长速率小于0,种群数量一直减少,不是“S”形增长,C错误;在第6~8年间,甲种群增长速率大于0,出生率大于死亡率,乙种群增长速率小于0,出生率小于死亡率,D错误。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

4.(2024·广东佛山三模)在海洋上层,光照和温度等条件会呈现明显的季节性变化,导致海洋上层浮游生物的丰富度、生物量和群落结构等出现明显的季节性变化。下列有关说法正确的是( )

A.海洋上层的生物群落随季节发生变化的过程属于次生演替

B.海洋上层食性相近的浮游动物可能会因食物匮乏而发生生态位分化

C.光照和温度等是影响海洋上层浮游生物数量的密度制约因素

D.深海生物群落不会受到海洋上层季节性变化的影响

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

B [海洋上层的生物群落随季节发生变化的过程不属于演替,A错误;海洋上层食性相近的浮游动物可能会因食物匮乏而发生生态位分化,B正确;光照和温度等是影响海洋上层浮游生物数量的非密度制约因素,C错误;深海生物群落会受到海洋上层季节性变化的影响,D错误。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

5.(2024·贵州黔南二模)下列有关生物数量、种群密度等的调查活动或实验中,对调查数据结果及应用分析错误的是( )

A.样方法调查双子叶植物种群密度时,样方的大小和数量均影响调查的准确性

B.用血细胞计数板对酵母菌进行计数时,直接吸取上层菌液时结果会出现偏大

C.在某群落中调查多种植物不同时期的相对密度可了解群落演替方向

D.对农田土壤小动物类群丰富度的调查可间接了解土壤有机质的分布情况

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

B [样方法的注意事项:①随机取样,②样方大小适中,③样方数量不宜太少,所以样方法调查双子叶植物种群密度时,样方的大小和数量均影响调查的准确性,A正确;用血细胞计数板计数酵母菌数量时直接吸取上层菌液,由于没有混合均匀,酵母菌主要在底部,所以所得数值比实际数值偏小,B错误;调查不同时期的相对密度可预见群落发展的方向,可了解群落演替方向,C正确;土壤中有机质的分布决定了土壤小动物的分布,所以对农田土壤小动物类群丰富度的调查可间接了解土壤有机质的分布情况,D正确。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

6.(2023·江苏卷)在江苏沿海湿地生态系统中,生态位重叠的两种动物甲、乙发生了生态位分化,如图所示。甲主要以植物a为食,乙主要以植物b为食,两者又共同以植食性动物c为食。下列相关叙述错误的是( )

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

A.a、c分别处于第一、二营养级,其生态位重叠

B.a、b中的能量沿着食物链单向流动、逐级递减,最终以热能形式散失

C.生物群落中物种的生态位受生物因素影响,也与非生物因素有关

D.生态位分化是经自然选择形成的生物适应性,提高了生物对环境资源的利用率

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

√

A [由题意知,a为植物,c为植食性动物,因此a、c分别处于第一、二营养级,由于a为生产者,b为消费者,两者生态位并不重叠,A错误;由题意知,a、b为植物,因此两者通过光合作用固定的太阳能在被植食性动物取食后,在食物链中单向流动、逐级递减,当食物链的生物进行细胞呼吸等生命活动以及排遗物和尸体被微生物分解时,这些能量最终都以热能的形式散失了,B正确;生物群落中物种的生态位既受该生物的生理和行为等生物因素的影响,也受到该生境中温度、水分等非生物因素的影响,C正确;生态位分化指两个生态位相同的物种向着占有不同的空间(栖息地分化)、食物不同(食性上的特化)、活动时间不同(时间分化)或其他生态习性上分化,以降低竞争的程度,有利于自身生存的行为,是不同生物在长期的自然选择作用下,逐渐形成的生物适应性,提高了生物对环境各种资源如栖息空间、各种食物的利用率,D正确。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

7.(2024·河北衡水模拟)对于移动性沙丘的治理,目前常采用“前挡后拉法”,即在迎风坡前方下部种植灌木和半灌木植物(如沙柳、沙蒿),拉住沙丘,使其不向前移动。在背风坡(落沙坡)前方,种植高秆植物(如旱柳、小叶杨),以挡住沙丘前移,再利用风力削平沙丘顶部,使沙丘高度降低,最后在拉平的地段栽种其他种类的乔木、灌木。随着治理时间的延长,沙丘上的植被种类逐渐增多,沙丘全面固定下来。下列叙述错误的是( )

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

A.该沙丘上发生的群落演替属于初生演替

B.该群落演替没有经历过草本植物阶段

C.随植被种类增多,该群落对光能的利用增强

D.随植被种类增多,该生态系统的恢复力稳定性增强

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

√

D [初生演替是指在一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被、但被彻底消灭了的地方发生的演替,如在沙丘、火山岩、冰川泥上进行的演替。流动沙丘上发生的群落演替属于初生演替,A正确;由题意知,移动性沙丘的治理时在迎风坡前方下部种植灌木和半灌木植物,在背风坡种植高秆植物,最后在拉平的地段栽种其他种类的乔木、灌木,因此推断该群落演替没有经历过草本植物阶段,B正确;由题意知,沙丘上的植被种类逐渐增多,群落的垂直结构和水平结构明显,使群落对光能的利用增强,C正确;随植被种类增多,该生态系统的自我调节能力增强,生态系统的抵抗力稳定性增强,恢复力稳定性减弱,D错误。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

8.(2024·黑、吉、辽卷)为协调渔业资源的开发和保护,实现可持续发展,研究者在近海渔业生态系统的管控区中划分出甲(捕捞)、乙(非捕捞)两区域,探究捕捞产生的生态效应,部分食物链如图1。回答下列问题。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

海藻→海胆→岩龙虾

图1

(1)甲区域岩龙虾的捕捞使海胆密度上升,海藻生物量下降。捕捞压力加剧了海胆的种内竞争,引起海胆的迁出率和________________上升。乙区域禁捕后,捕食者的恢复_____(填“缓解”或“加剧”)了海胆的种内竞争,海藻生物量增加。以上研究说明捕捞能______ (填“直接”或“间接”)降低海洋生态系统中海藻的生物量。

(2)根据乙区域的研究结果推测,甲区域可通过________________调节机制恢复到乙区域的状态。当甲区域达到生态平衡,其具有的特征是结构平衡、功能平衡和________________________。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

死亡率

缓解

间接

负反馈

收支平衡

(3)为了合理开发渔业资源,构建生态学模型,探

究岩龙虾种群出生率和死亡率与其数量的动态关

系。仅基于模型(图2)分析,对处于B状态的岩龙

虾种群进行捕捞时,为持续获得较大的岩龙虾产

量,当年捕捞量应为________只;当年最大捕捞量不能超过______只,否则需要采取有效保护措施保证岩龙虾种群的延续,原因是___________________________________________________________

_________________________________________________________。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

9

29

处于B状态的岩龙虾种群数量为34只时,若当年最大捕捞量超过29只,种群数量降到A点以下,死亡率大于出生率,种群会衰退

[解析] (1)甲区域岩龙虾的捕捞使海胆密度上升,加剧了海胆的种内竞争,引起海胆的迁出率和死亡率上升;乙区域禁捕后,捕食者数量恢复,大量捕食海胆,导致海胆数目下降,缓解了海胆的种内竞争,以上研究说明捕捞能通过影响海胆的数目间接降低海洋生态系统中海藻的生物量。

(2)负反馈调节是生态系统自我调节的基础,因此根据乙区域的研究结果推测,甲区域可通过负反馈调节机制恢复到乙区域的状态。处于生态平衡的生态系统具有结构平衡、功能平衡和收支平衡的特征。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

(3)分析图2可知,B状态的岩龙虾种群数量为34只,岩龙虾种群数量为25只时,该种群的增长速率最大,因此为持续获得较大的岩龙虾产量,当年捕捞量应为34-25=9只;当年最大捕捞量超过34-5=29只,种群数量降到A点以下,死亡率大于出生率,种群会衰退,需要采取有效保护措施保证岩龙虾种群的延续。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

9.(2024·重庆模拟)白芨滩国家级自然保护区属于荒漠类型的自然保护区,分布着柠条、猫头刺等根系发达的豆科植物,在防风固沙和水土保持中发挥着重要的作用。科研人员对处于不同演替阶段的土壤小动物种类、细菌多样性指数及土壤含氮量进行调查,结果如表。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

演替阶段 土壤小动物种类/种 细菌多样性指数 土壤含氮量/(g·kg-1)

Ⅰ阶段 38 4 370.2 0.06

Ⅱ阶段 47 4 450.5 0.07

Ⅲ阶段 55 4 430.8 0.08

(1)在群落水平上研究该自然保护区,可研究的问题包括__________

___________________________________________________________ __________(答出一点即可)等。不同的生物在群落中占据不同的生态位,研究某种小动物的生态位,通常要研究它的______________

__________________________(答出两点即可)等。

(2)调查土壤小动物种类常用的方法是_____________________。土壤中大多数细菌在生态系统中属于________________,消费者有利于____________________________________________。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

群落的物

种组成、群落的范围和边界、群落的结构、群落演替、优势种、群落的季节性

栖息地、食物、天敌以及与其他物种的关系

取样器取样法

分解者

加快生态系统的物质循环

(3)柠条、猫头刺在防风固沙和水土保持中发挥着重要的作用,体现了生物多样性的______价值。随着演替的进行,该自然保护区的抵抗力稳定性逐渐提高,原因是________________________________

_________________________________________________________。

(4)分析表中数据可知,随着演替的进行,该自然保护区土壤含氮量逐渐增加,原因可能是_______________________________________

_______________________ (答出一点即可)。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

间接

生态系统中的组分增多(或动植物种类增多),食物网变复杂(或营养结构变复杂),自我调节能力增强

豆科根内的根瘤菌具有固氮作用;土壤中分解者的分解作用释放氮

[解析] (1)研究群落的问题包括群落的范围和边界如何、群落中有多少种群、哪些种群占优势、群落中各个种群之间的相互关系是怎样的、群落具有怎样的空间结构、群落的演替情况是怎样的及群落中各个种群分别占据什么位置等。一个物种在群落中的地位和作用,包括所处的空间位置,占用资源的情况,以及与其他物种的关系等,称为这个物种的生态位。因此,研究某种小动物的生态位,通常要研究它的栖息地、食物、天敌以及与其他物种的关系等。

(2)土壤小动物活动能力强,而且躯体微小,调查其种类常用的方法是取样器取样法。土壤中大多数细菌依赖土壤中腐殖质生活,属于生态系统成分中的分解者。消费者通过自身的新陈代谢,能将有机物转化为无机物,这些无机物排出体外后又可以被生产者重新利用。可见,消费者的存在,能够加快生态系统的物质循环。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

(3)维持生态系统稳定性属于生物多样性的间接价值,柠条、猫头刺在防风固沙和水土保持中发挥着重要的作用,体现了生物多样性的间接价值。随着演替的进行,生态系统中的组分增多(或动植物种类增多),食物网变复杂(或营养结构变复杂),自我调节能力增强,则生态系统的抵抗力稳定性逐渐提高。

(4)由题意知,柠条、猫头刺等植物属于豆科植物,豆科根内的根瘤菌具有固氮作用;土壤中分解者的分解作用释放氮。因此,随着演替的进行,该自然保护区土壤含氮量逐渐增加。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

9

热点拓展一 物种的“四度”

物种的频度、盖度、多度和优势度是生态学研究中描述物种分布和重要性的重要指标。这些指标相互关联、相互影响,共同揭示了物种在群落中的地位和作用。

热点拓展篇

1.频度

频度是指某个物种在调查范围内出现的频率,具体计算为某物种出现的样方数占全部样方数的百分比。频度反映了物种在空间分布上的广泛性或普遍性。频度是评估物种在群落中分布范围的重要指标,对于了解物种的空间分布格局具有重要意义。

2.盖度

盖度指植物地上部分垂直投影的面积占地面的比率。盖度的大小不决定于植株的数目,而是决定于植株的生物学特性,如体形、叶面积等。盖度可分为投影盖度和基部盖度。

投影盖度是植物地上器官垂直投影所覆盖土地的面积占样地面积的百分数。基部盖度又称纯盖度,是指植物基部实际占的面积。根据盖度的大小,可以划分为不同的覆盖等级,如裸地(<10%)、低覆盖(10%~30%)、中低覆盖(30%~45%)、中覆盖(45%~60%)、高覆盖(>60%)。盖度是衡量植物群落生长状况和植被覆盖度的重要指标,对于评估生态系统的生产力、水土保持功能等具有重要意义。

3.多度

多度是表示一个物种在群落中的个体数目,是物种数量的直接体现。多度通常通过直接计数物种在群落中的个体数量来获得。多度是评估物种在群落中数量优势的重要指标,对于了解物种的种群动态和群落结构具有重要意义。

4.优势度

优势度是表示物种在群落中的生态重要性的指标。它反映了物种在群落中的地位和作用大小。优势度通常根据物种的多度、盖度、频度和生物量等指标综合确定。这些指标值越大的物种,其优势度也越大。优势度是评估物种在群落中相对重要性的关键指标,对于了解群落的结构和动态、预测群落的发展趋势等具有重要意义。在植物生态学中,确定优势度的主要指标通常是这种植物的盖度和密度。盖度和密度最大的物种,往往在群落中的作用也最大,其优势度也最大。

拓展应用

1.(2024·重庆阶段练习)群落中某种植物的个体数占该群落所有植物个体数的百分比称为相对多度。科学家统计了某退耕地中五种草本植物相对多度的变化如图所示,已知裂科草和须芒草能将土壤中硝酸盐和氨态氮的浓度降到更低水平。下列说法错误的是( )

A.草地早熟禾在演替时间10~20年间种群密度达到最大

B.剪股颖被淘汰的原因可能是不能有效利用土壤中低水平氮元素

C.在演替时间10~40年间,草地早熟禾相对多度高,但不一定是优势种

D.记名计算法和目测估计法可用于统计不同物种相对数量

√

A [群落中某种植物的个体数占该群落所有植物个体数的百分比称为相对多度,相对多度大,并不代表它的种群密度达到最大,A错误;裂科草和须芒草能将土壤中硝酸盐和氨态氮的浓度降到更低水平,由题图可知,剪股颖被淘汰时,裂科草和须芒草数量增加的较快,可推知剪股颖被淘汰的原因可能是对土壤中低水平氮元素的利用率更低,B正确;在群落中,不仅仅数量多就能成为优势种,还得对群落中其他物种的影响也很大,C正确;记名计算法和目测估计法可用于统计不同物种相对数量,D正确。]

2.(2022·山东卷)在一个群落中随机选取大量样方,某种植物出现的样方数占全部样方数的百分比为该物种的频度,频度分级标准如表所示。在植物种类分布均匀且稳定性较高的生物群落中,各频度级植物物种数在该群落植物物种总数中的占比呈现一定的规律,如图所示。

频度 级

1%~20% 21%~40% 41%~60% 61%~80% 81%~100% A

B

C

D

E

(1)若植物甲为该群落的优势种,则植物甲的频度最可能属于_____级,而调查发现该频度级中的植物乙不是优势种,则乙的种群密度和分布范围的特点分别是_______、______。

(2)若某草地植物物种的频度级符合上图所示比例关系,且属于D频度级的植物有16种,则该草地中植物类群的丰富度为_______种。

E

小

广

200

(3)若研究植物甲的生态位,通常需要研究的因素有_______(填标号)。

A.甲在该区域出现的频率

B.甲的种群密度

C.甲的植株高度

D.甲与其他物种的关系

(4)随着时间的推移,群落可能会发生演替。群落演替的原因是____________________________________________________________________________________________________________________。

ABCD

环境不断变化;生物本身不断地繁殖、迁移或者迁徙;种内与种间关系的改变;人类活动的干扰

[解析] (1)优势种是指群落中占优势的种类,包括群落每层中在数量上最多、体积上最大、对生境影响最大的种类,而某种植物出现的样方数占全部样方数的百分比为该物种的频度,因此若植物甲为该群落的优势种,则植物甲的频度最可能属于E级。调查发现E级中的植物乙不是优势种,说明乙的种群密度小,同时说明植物乙在整个群落中分布范围广。

(2)由题图可知,D频度级物种数所占百分比为8%,属于D频度级的植物有16种,则该草地中植物类群的丰富度为16÷8%=200种。

(3)研究植物的生态位,通常要研究它在该区域出现的频率、种群密度、植株高度等特征,同时也要研究它与其他物种的关系。故选ABCD。

(4)群落演替的原因:①环境不断变化,为群落中某些物种提供有利的繁殖条件,但对另一些物种生存产生不利影响;②生物本身不断地繁殖、迁移或者迁徙;③种内与种间关系的改变;④人类活动的干扰:人对生物群落的影响远远超过其他的自然因素。

热点拓展二 林窗效应

1.林窗与“林窗效应”

林窗主要是指林冠乔木衰老死亡或因偶然因素导致成熟阶段优势树种的死亡,从而在林地造成空隙的现象。它可以分为两类:(1)林冠林窗,指林冠层空隙下的林地;(2)扩展林窗,指除林冠林窗外,还包括其边缘到周围树木的树干基部所围成的林地。

林窗在森林的生态系统中很常见,对其区域的小环境,如气候、土壤等多个方面产生一定的影响,这就是“林窗效应”。

2.“林窗效应”带来的影响

(1)对局部气候

林窗中的空隙,有利于增强该区域光照和风速,进而导致林窗内的蒸发量变大,湿度相对减少。林窗区域内的温度和湿度变化(日变化、季节变化)会更为明显。

(2)对土壤

受光照强度的影响,林窗内的土壤温度普遍高于林冠覆盖区。温度升高会增加生物活性,土壤中微生物和动物的活动频繁,有利于促进土壤养分的分解和代谢过程。

林窗还会影响到土壤湿度。在多雨的季节:林窗范围内降水量不受植物遮挡,雨水下渗量高于林内,加之植被需水量较少,土壤湿度相对较高。在少雨的季节:林窗范围内缺乏植物遮挡,光照较强,且土壤表面凋落物少,水分蒸发量大,土壤湿度往往较低。

(3)对生物(植物)

林窗的形成,直接改善了森林底部的灌木和草木的光照条件,有利于灌木和草木的生长,有效提升了森林的生物多样性。

林窗的演化:林窗内的植物也不是一成不变的,伴随着时间推移和树种竞争,林窗内树种会不断更新演替。

在林窗形成初期,空地较大,较低矮的草本和灌木树种生长茂盛,此阶段乔木并不占优势。随着灌木密度和高度的增加,部分灌木开始衰亡,再加上周围树木侧生长的作用,林窗内的环境逐渐不利于灌木的生长和繁殖,开始生长一些中小乔木树种。林窗后期,灌木慢慢退出,更利于大乔木树种生长。当林窗内树木的高度和周围主林层接近时,林窗和周围林没有多大差别,林窗就逐渐消失。

拓展应用

1.(2024·四川成都三模)森林的上层乔木死亡或移除会导致林冠层产生空隙形成林窗。林窗发育初期,种子萌发或者树桩发芽成幼苗,林窗内以草本和灌木为主,随着时间推移,林窗内逐渐出现中小乔木。下列叙述错误的是( )

A.研究林窗内群落水平的问题时需确定范围和边界

B.林窗内的灌木被乔木取代主要受光照的影响

C.林窗内物种组成的变化过程属于群落的初生演替

D.林窗的发育可能加速物质循环和增加生物多样性

√

C [群落的范围和边界,是群落水平上研究的问题之一,A正确;乔木比灌木具有更强的获得阳光的能力,因此林窗内的灌木被乔木取代主要受光照的影响,B正确;林窗形成时保留了土壤条件等,林窗内物种组成的变化过程属于群落的次生演替,C错误;由题意可知:林窗的发育过程中,随着时间的推移,植物种类逐渐增加,可能为动物提供更多的食物及栖息场所,使土壤中的有机物越来越丰富,土壤的通气性越来越好,所以可能加速物质循环和增加生物多样性,D正确。]

2.(2024·辽宁沈阳模拟)在东北大兴安岭南段,通过抚育间伐的形式创设人工林窗(因一株或数株冠层树木死亡或倒伐后,森林在冠层造成空隙的现象),间伐的部分树木留下一定高度的带芽树桩。林窗改变了光、热、水、土条件,有效维护了林下物种多样性及森林更新。下列相关叙述错误的是( )

A.留下的带芽树桩的根系保存完好,具有涵养水源的功能

B.抚育间伐后影响群落演替速度最主要的环境因素是光照

C.林窗下不同土层土壤动物的种类差异不能体现群落的垂直结构

D.大兴安岭南段森林中林下植物的种群密度主要取决于林冠层的郁闭度

√

C [留下的带芽树桩的根系保存完好,具有水土保持和涵养水源的功能,A正确;由题意可知,抚育间伐后,森林在冠层造成空隙,因此影响群落演替速度最主要的环境因素是光照,B正确;林窗下不同土层土壤动物的种类差异能体现群落的垂直结构,C错误;大兴安岭南段森林中林下植物的种群密度主要取决于林冠层的郁闭度,也就是光照条件,D正确。]

热点拓展三 生态位重叠和分化

1.生态位重叠与竞争排斥原理

生态位是指一个物种在群落中的地位和作用,包括所处的空间位置,占用资源的情况,以及与其他物种的关系等。同一群落中,两个物种的生态位是不可能完全重叠的,生态位重叠越多,资源越短缺,种间竞争就越激烈。以致竞争优势较大的物种有可能把另一物种完全排除掉,这就是竞争排斥原理。如大草履虫和双小核草履虫共同培养时大草履虫被淘汰。在环境较为充裕时,竞争双方势均力敌时,也可能形成平衡共存的局面。

图中d为曲线峰值间的距离;w为曲线的标准差

a.狭生态位;b.宽生态位

d>w:种间竞争小,种内竞争大;

w>d:种间竞争大,种内竞争小;

种内竞争促进两物种的生态位接近,种间竞争促进两物种的生态位分开。

三个共存物种的资源利用曲线

2.生态位分化

生态位有重叠的物种会通过自然选择作用(比如形成不同食性、划分分布区域和活动范围、错开活动时间等),使各自的生态位发生变化,从而减少或排除竞争,使得它们共同生存下来。例如达尔文在加拉帕戈斯群岛上观察的地雀就是生态位分化的很好的实例:14 种地雀的主要区别是身体和喙的大小和形态不同,喙的大小和形态决定了它们所食的植物种子是不同的,这样就排除了不同物种在食物上的竞争。生态位分化是生物对环境的长期适应及自然选择的结果。

拓展应用

1.(2024·江西南昌模拟)近日研究人员在西藏发现了一种在我国从未被记录的蝴蝶物种——幻紫斑蝶,该蝴蝶翅外缘的白斑大而明显,后翅的白斑沿边缘纵向拉长,翅背面中域无白斑。下列有关该物种的叙述错误的是( )

A.若幻紫斑蝶的食物来源越广泛,则其生态位越宽,适应环境的能力越强

B.对该物种栖息地、食物、天敌以及性别比例的统计分析,属于幻紫斑蝶的生态位研究

C.不同生物的生态位重叠的越多,种间竞争越大,竞争可能有利于生态位的分化

D.不同生物占据相对稳定的生态位,是物种之间及生物与环境之间协同进化的结果

√

B [若幻紫斑蝶的食物来源越广泛,生存资源越充分,则其生态位越宽,其对环境的适应能力也就越强,A正确;研究该物种栖息地、食物、天敌以及与其他物种间的关系,属于幻紫斑蝶的生态位,研究性别比例是种群特征,B错误;不同生物的生态位重叠的越多,种间竞争越大,越有利于两个物种生态位的分化,C正确;群落中每种生物都占据着相对稳定的生态位,是群落中物种之间以及生物与环境间协同进化的结果,D正确。]

2.(2024·广东湛江二模)群落中,优势物种可以利用较低资源生存。某群落中,物种A 和物种B的生存空间和食物类别都较为相似。生存所需资源指某种群生存所需的最少资源量。下列关于物种 A 和物种 B的说法,错误的是( )

A.物种A和物种B均可能属于消费者

B.物种A和物种B的生态位可能存在大幅度的重叠

C.物种A和物种B存在种间竞争,两者之间可能出现此消彼长的情况

D.若物种A的生存所需资源小于物种B的,则物种B为优势竞争者

√

D [物种A和物种B的食物类别都较为相似,所以物种A和物种B均可能属于消费者,A正确; 物种A和物种B的生存空间和食物类别都较为相似,所以物种A和物种B的生态位可能存在大幅度的重叠,B正确;物种A和物种B的生存空间和食物类别都较为相似,所以物种 A 和物种B存在种间竞争,两者之间可能出现此消彼长的情况,C正确;群落中,优势物种可以利用较低资源生存,若物种A的生存所需资源小于物种B的,则物种A为优势竞争者,D错误。 ]

热点拓展四 先锋群落与顶极群落

先锋群落是群落演替过程中最初出现的植物群落,通常是在岩石、裸地或严重破坏后的土地上首先定居的植物种类所组成的群落。先锋物种一般具有生长快、子代产量大、扩散能力强等特征,能够迅速占据新环境并繁殖后代。它们对恶劣环境(如干旱、盐碱、贫瘠等)具有较强的适应能力,能够在其他植物难以生存的环境中生长。先锋群落的存在为后续的植物群落演替提供了基础条件,随着时间和环境的变化,先锋群落会逐渐被其他更适应环境的植物群落所取代。

顶极群落是生态演替的最终阶段,是最稳定的群落阶段。一般来说,当一个群落或一个演替系列演替到同环境处于平衡状态的时候,演替就不再进行了。在这个平衡点上,群落中各主要种群的出生率和死亡率达到平衡,能量的输入与输出以及生产量和消耗量(如呼吸)也都达到平衡。

在一定的自然地理区域里,植物群落主要受气候、土壤、地形和动物等因素控制,相应地可以形成许多顶极群落。

顶极群落最显著的特点是其稳定性高,具体表现如下:

(1)在系统内部和外部、生物和非生物环境之间已达到平衡的稳定系统。

(2)结构和物种组成已相对稳定。

(3)若无外来干扰,可以自我延续地存在下去。

综上所述,先锋群落是生态演替的最初阶段,顶极群落是生态演替的最终阶段。

拓展应用

1.(2024·四川内江阶段练习)在自然界中,群落的演替是普遍现象,且有一定的规律。群落演替的过程可人为划分为三个阶段:侵入定居阶段(先锋群落阶段)→竞争平衡阶段→相对稳定阶段。下列相关叙述错误的是( )

A.成功定居的先锋植物可通过影响环境为以后侵入的生物创造有利条件

B.侵入定居阶段到竞争平衡阶段群落的物种组成和空间结构均没有改变

C.竞争平衡阶段通过竞争共存下来的物种在利用资源上可以达到相对平衡

D.相对稳定阶段群落内的物种对资源的利用更为充分有效,群落结构更加完善

√

B [生物与生物、生物与无机环境之间不断变化和发展,成功定居的先锋植物可能会对群落的环境产生影响,进而为以后侵入的同种或异种生物创造有利条件,A正确;区别不同群落的重要特征是群落的物种组成,侵入定居阶段到竞争平衡阶段,群落的物种组成发生了变化,同时群落的空间结构,即水平结构和垂直结构也会发生改变,B错误;竞争平衡阶段不同物种间的竞争达到平衡,共存下来的物种在利用资源上达到相对平衡,以更好地利用环境资源, C正确;随着演替的进行,相对稳定阶段群落丰富度较高,物种对资源的利用更为充分有效,群落结构更加完善,D正确。]

2.(2024·北京东城期末)当一个群落演替到与当地气候和土壤条件相适应的平衡状态时,演替不再进行,此时的群落称为顶极群落。下列相关叙述错误的是( )

A.群落演替过程中会发生优势物种的取代

B.群落演替有利于充分利用环境中的物质与能量

C.顶极群落类型受温度、降水量等因素的影响

D.顶极群落的结构复杂,将一直保持不变

√

D [群落演替过程中会发生优势物种的取代,A正确;生物群落的演替是不断进行的,物种丰富度逐渐提高,有利于充分利用环境中的物质与能量,B正确;顶极群落与年平均气温和降雨量等气候条件密切相关,C正确;生物群落的演替是不断进行的,顶极群落一旦形成,在没有受到影响的条件下会较长时间保持一定的动态平衡,当环境发生变化时,也要发生演替,D错误。]

√

1.(2024·山西太原二模)盖度是研究群落结构的一个重要指标,与植物形态建成有关,是指植物体地上部分的垂直投影面积占样地面积的百分比。其中,总盖度即群落盖度,而种盖度是指群落中某种植物的盖度。下列有关自然群落中盖度的叙述,正确的是( )

A.群落的总盖度一般小于种盖度之和

B.种群密度越大的植物,其种盖度越大

C.种盖度相同的植物占据相同的生态位

D.总盖度和种盖度均随群落演替而增大

热点拓展练(十) 种群和群落

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

A [在森林群落中,植物的枝叶之间相互重叠,种盖度之和大于总盖度,A正确;盖度是研究群落结构的一个重要指标,与植物形态建成有关,是指植物体地上部分的垂直投影面积占样地面积的百分比,种群密度越大的植物,其种盖度未必越大,B错误;种盖度不能用于衡量生态位,种盖度相同的植物也可能占据不同的生态位,C错误;盖度不仅反映了植物所占水平空间的大小,而且还反映了植物之间的相互关系,进而影响了生态系统的功能,总盖度和种盖度未必均随群落演替而增大,D错误。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

2.对某地有机麦田中主要杂草的相对多度U(%)(某个种的株数/全部种的总株数×100%)、频度F(%)(某个种出现的样方数/所有调查的样方数×100%)和种群密度(D)的调查结果如下表。下列相关分析正确的是( )

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

项目 硬草 猪秧秧 养菜 波斯婆婆纳 牛繁缕 大巢菜

U(%) 45.2 74.6 48.3 36.9 15.4 11.8

F(%) 70.6 87.7 72.9 55.7 18.3 28.6

D(株/m2) 120.4 38.5 13.5 17.8 19.5 5.8

A.调查结果表明猪殃殃丰富度明显大于其他杂草丰富度

B.麦田中的杂草和小麦因竞争而常表现出相互抑制现象

C.去除麦田杂草可调整生态系统能量流动方向,提高能量传递效率

D.调查该麦田主要杂草U、F 、D的方法有记名计算法和目测估计法

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

√

B [丰富度是指一个群落中的物种数目的多少,猪秧秧是一种生物,没有丰富度这一特点,A错误;麦田中的杂草和小麦是竞争关系,杂草和小麦之间在竞争空间和阳光的资源,能力相当,所以表现出相互抑制现象,B正确;去除麦田杂草是人为地调整能量流动的方向,使能量流向对人类最有益的部分,但不能提高生态系统的能量传递效率,C错误;记名计算法和目测估计法适合调查土壤小动物丰富度的实验,D错误。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

3.(2024·广西河池三模)择伐,即在预定的森林面积上定期、重复地采伐成熟的林木和树群。择伐后可形成林窗(即林冠层出现空隙),还可使森林不断实现局部更新,地面始终保持森林覆被,充分发挥森林的生态效益。下列叙述错误的是( )

A.森林择伐后,群落的水平结构不会发生改变

B.森林择伐后林窗内群落的垂直结构可能变复杂

C.择伐后森林发生的演替属于群落的次生演替

D.择伐后的森林往往能够更加充分地利用光能

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

A [森林择伐后,出现林窗,群落的水平结构会发生改变,A错误;森林择伐后林窗内阳光更加充足,群落的垂直结构可能变复杂,B正确;择伐后还留有大量繁殖体和土壤条件,森林发生的演替属于群落的次生演替,C正确;择伐后的森林、林下植被会更加复杂,往往能够更加充分地利用光能,D正确。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

4.(2024·云南昆明三模)生态位重叠是指两个或两个以上生态位相似的物种生活于同一空间时,分享或竞争共同资源的现象。下列关于生态位和生态位重叠的叙述,正确的是( )

A.两个物种生态位有较大重叠时,仍可通过种间竞争都生存下来

B.每种生物都占据着相对稳定的生态位,这是物种之间协同进化的结果

C.生态位指的是某物种在环境中的空间位置和占用资源的情况

D.当可用资源减少时,生态位的宽度也随之减小,生态位重叠度减小

√

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

A [竞争会导致重叠程度降低,A正确;每种生物都占据着相对稳定的生态位,这是物种与物种之间、生物与无机环境之间协同进化的结果,B错误;生态位指的是一个物种在群落中的地位和作用,包括其在环境中的空间位置和占用资源的情况,C错误;当可用资源减少时,生态位的宽度也随之减小,生态位重叠度变大,D错误。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

5.(2024·广东惠州期末)生态位分为基础生态位和实际生态位,基础生态位是一种理论上的生态位,指在没有竞争压力的情况下生物所能占据的最大生态位,实际生态位是物种实际占据的生态位。下图是某区域甲、乙、丙三种生物捕食活动随时间变化的曲线,有关说法错误的是( )

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

A.研究生态位,通常还要研究栖息地、食物、天敌、种间关系等

B.甲、乙、丙不同时间活动频率不同是进化的结果

C.乙、丙之间可能存在种间竞争关系

D.不同生物的基础生态位部分重叠,一定存在种间竞争

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

√

D [题图中是某区域甲、乙、丙三种生物捕食活动随时间变化的曲线,说明这三种生物是动物,研究动物的生态位,通常还要研究栖息地、食物、天敌、种间关系等,A正确;甲、 乙、 丙不同时间活动频率不同是进化的结果, 有利于资源的充分利用,B正确;题图中是某区域甲、乙、丙三种生物捕食活动随时间变化的曲线,由图可知,乙、丙的活动时间存在重叠,实际活动空间可能也存在重叠,因此乙、丙之间可能存在种间竞争关系,C正确;题图中是某区域甲、乙、丙三种生物捕食活动随时间变化的曲线,由题图可知,不同生物的活动时间存在部分重叠,但实际活动空间不一定存在重叠,所以不一定存在种间竞争,D错误。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

6.(2021·重庆模拟)演替是一个漫长的过程,当群落演替到与环境条件处于平衡状态时,演替就不再进行了,此时达到的最终平衡状态就叫顶极群落,如图表示不同环境下的顶极群落类型。下列有关叙述错误的是( )

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

A.在形成顶极群落之前,流入生态系统的总能量一般大于生物群落呼吸消耗的总能量

B.只要时间足够长,北极地区可以从苔原演替到森林群落

C.由图可知,顶极群落的类型受年平均温度和年平均降水量等环境因素的影响

D.苔原生态系统的抵抗力稳定性和恢复力稳定性都比较低

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

√

B [在形成顶极群落之前,群落的总生产量增加,群落的有机物总量增加,说明流入生态系统的总能量(生产者固定的总能量)一般大于生物群落呼吸消耗的总能量,A正确;由于环境条件恶劣,北极地区不能从苔原演替到森林群落,B错误;由题图分析可知,顶极群落的类型受年平均温度和年平均降水量等环境因素的影响,C正确;由于环境条件恶劣,苔原生态系统的生物种类较少,营养结构较简单,故其抵抗力稳定性和恢复力稳定性都比较低,D正确。]

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

7.(2024·广东广州二模)在实施退耕还林过程中,植物物种甲、乙和丙分别在不同阶段占据优势,它们的相对多度(注:相对多度指的是群落中某一种植物的个体数占该群落中所有植物个体数的百分比)与演替时间的关系如图所示。回答下列问题:

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

(1)退耕农田自然演替过程中,该群落演替与在沙丘上进行的群落演替相比,除了演替起点不同,区别还在于该群落的演替__________

________________________________________(答出2点区别即可)。

(2)第7年该群落的优势物种是________________,且群落具有明显的垂直分层现象,这属于群落的________________结构,造成该群落中植物分层的主要因素是__________,这种分层现象的意义在于_________________________________________________________。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

时间更短/速度更快,经历的阶段相对较少

甲

垂直

光照

显著提高了群落利用阳光等环境资源的能力

(3)在调查该群落植物丰富度时,根据物种乙个体较大、种群数量有限的特点,应采用________________的方法来统计物种相对数量。据图分析,第20年至第60年乙种群密度的变化趋势是__________(填“增大”“减小”或“不能确定”)。

(4)退耕还林后的生态系统,营养结构为_____________________,其中的_________________________是沿着该渠道进行的,该生态系统的稳定性会因为其_________________而增强。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

记名计算

不能确定

食物链和食物网

物质循环和能量流动

物种多样性增加

[解析] (1)初生演替和次生演替的区别除了演替起点不同之外,还有初生演替速度慢,时间长,趋向形成新群落,经历的阶段相对较多等。

(2)第7年该群落中甲的相对多度最高,为优势种。群落在垂直方向上有明显的分层现象,这属于群落的垂直结构,群落中植物的分层主要与光照有关,这种分层现象显著提高了群落利用阳光等环境资源的能力。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

(3)在调查物种丰富度,统计物种相对数量时,如果某物种个体较大、种群数量有限,通常采用记名计算的方法来进行统计。由于第20年至第40年期间,丙的相对多度在增加,故无法确定该群落总的植物个体数的变化,相应的虽然乙植物占比(相对多度)在减小,但无法确定其具体的种群密度是否在减小,可能只是丙个体数目增加得更快,占比更多,对乙进行了优势取代。

(4)食物链和食物网是生态系统的营养结构,生态系统的物质循环和能量流动就是沿着这种渠道进行的。退耕还林过程中,物种丰富度逐渐提高,营养结构变得越来越复杂,因而该生态系统的稳定性会因为其物种多样性增加而增强。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

8.(2024·江西南昌三模)森林火灾会导致成熟阶段的优势树种死亡,从而在林冠层形成空隙称为林窗,图1是一个林窗在40年间物种种类的统计图。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

(1)森林火灾后发生的群落演替类型为________________________。

(2)分析图1结果,草本和灌木优势地位被逐渐替代的主要原因是_________________________________________________________。

在30~40年间,为保护生物多样性可以采取的措施为____________

_________________________________________________________。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

次生演替

相对于草本和灌木,乔木更为高大,在竞争阳光过程中更占优势

定期合理开

采木材(或人为制造林窗)

(3)落叶松是我国温带森林生态系统中的重要人工林树种,研究人员探究了林窗大小对土壤动物群落的影响是否有所不同,选取小型(S)、中型(M)、大型 (L)的林窗各3个,同时以无林窗作为参照 (U),得到结果如图2:不同土层土壤动物的种类有显著的差异体现了群落的________________结构。在统计各个林窗下土壤动物的丰富度时,还可统计物种在群落中的相对数量,常用的统计方法有_________________________。已知林窗面积增大,林下温度会升高,微生物繁殖加快。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

垂直

记名计算法和目测估计法

研究表明,随林窗面积增大腐食性土壤动物所占比例逐渐减小,从两种不同的种间关系角度分析出现该现象的可能原因是__________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

随林窗面积增大,林下植物光合作用增强,植食性动物增多,残枝落叶减少,土壤微生物数量减少,腐食性土壤动物的食物减少,所占比例逐渐减小

[解析] (1)森林火灾后原来有的土壤基本保留,甚至还保留有植物的种子和其他繁殖体,在此基础上进行的演替为次生演替。

(2)草本和灌木优势地位被逐渐替代的主要原因是相对于草本和灌木,乔木更为高大,在竞争阳光过程中更占优势,当林窗区域发展到30~40年时,则会出现林窗关闭,森林下层植物获取阳光减少,则会导致动植物种类减少的现象,因此可以通过定期合理地开采木材(或人为制造林窗)的办法保护生物的多样性。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

(3)不同土层土壤动物的种类有显著的差异体现了群落的垂直结构。常用的统计物种相对数目的方法有目测估计法和记名计算法两种。随林窗面积增大,林下植物光合作用增强,植食性动物增多,残枝落叶减少,土壤微生物数量减少,腐食性土壤动物的食物减少,所占比例逐渐减小。

题号

1

3

5

2

4

6

8

7

(教师用书独具)

1.(2024·浙江绍兴模拟)人为砍伐树木可形成林中空地即林窗,林窗面积对土壤动物的影响如下图所示。下列分析正确的是( )

A.林窗面积越大,土壤动物类群数越大

B.土壤动物的平均密度与类群数呈正相关

C.林窗下,不同生物分布在不同水平位置,体现了群落的水平结构

D.林窗现象不改变生态系统的营养结构

C [由题图数据可知,林窗面积在900~1 225 m2区间内林窗面积越大,土壤动物类群数反而降低,A错误;由题图可知,土壤动物的平均密度和类群数不是呈正相关,B错误;生物在不同地段分布不同体现了群落的水平结构,C正确;由题图可知,林窗现象会改变土壤动物类群数和平均密度,从而可能改变生态系统的营养结构,D错误。]

√

2.(2024·四川绵阳三模)一个物种在群落中的地位和作用,包括所处的空间位置,占用资源的情况,以及与其他物种的关系等,称为这个物种的生态位。回答下列问题。

(1)某地区原来生活着A鸟类,后来有B鸟类迁移到该地区,两种鸟类的生态位(侧重于食物资源和生存空间方面)高度重叠,种群数量相当。经过一段时间的进化后,两种鸟类在生态位上的重叠度发生变化,具体的变化可能有:

①其中一种鸟类占据的实际生态位基本不变,另一种在________(填种间关系)中处于劣势的鸟类占据的实际生态位显著缩减,表现为该种鸟类_______________________________,从而使两种鸟类在生态位上的重叠度减小。在进化期间,生态位显著缩减的鸟类出生率__________(填“大于”“小于”“等于”或“无法比较”)死亡率。

②两种鸟类分别占据的实际生态位均增大,但在生态位上的重叠度反而减小,原因可能是_______________________________________________

_____________________________________________________________。

竞争

占有的食物资源或生存空间缩减

小于

两种鸟类分别占有了不同的食物资源或拓展了新的生存空间

(2)生态位研究可以用于指导农业生产。果园中容易自然生长出大量不良杂草,对果树和果园土壤有害。用与杂草生态位相近的多年生牧草(可用于养牲畜)可以取代不良杂草。从能量流动的角度来看,这种做的好处是_____________________________________________

___________________________ (答出2点即可)。

实现能量的多级利用,提高能量利用率;使能量更多地流向对人类最有益的部分

[解析] (1)①两种鸟类的生态位高度重叠就会产生竞争,在竞争中处于劣势的鸟类占据的实际生态位显著缩减,表现为该种鸟类占有的资源减少或生存空间缩减,从而使两种鸟类在生态位上的重叠度减小。在进化期间,生态位显著缩减的鸟类因缺乏必要的生活资源而使种群的数量减少,种群的出生率小于死亡率。②两种鸟类分别占据的实际生态位均增大,但在生态位上的重叠度反而减小,原因可能是两种鸟类分别占有了不同的食物资源或拓展了新的生存空间,使得二者之间的竞争减弱。

(2)用与杂草生态位相近的多年生牧草取代不良杂草能调整能量的流动方向,使能量更多地流向对人类有益的部分;同时能实现能量的多级利用,提高能量的利用率。

谢 谢

同课章节目录