大象版(2017秋)科学四年级上册第三单元《冷与热》大单元整体教学设计

文档属性

| 名称 | 大象版(2017秋)科学四年级上册第三单元《冷与热》大单元整体教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 大象版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-29 11:53:16 | ||

图片预览

文档简介

基 本 信 息

学科 小学科学 版本 大象版

年级 四年级上册

单元名称 第3单元《冷与热》

单元主题 热力探秘局——解锁温度变化的奥秘

课时安排 5课时

一、单元主题

“热力探秘局——解锁温度变化的奥秘”

围绕温度变化、热传递规律及物态变化现象,引导学生探究冷热现象的本质及其在生活中的应用。

二、单元大情景

“热力探秘局”科学挑战赛

学生化身“热力小侦探”,加入校园科学实验室,完成四项任务:

1.任务一:破解乒乓球变形案(《乒乓球复原了》)

2.任务二:追踪保鲜膜凹陷之谜(《凹陷的保鲜膜》)

3.任务三:侦破水蒸发悬案(《水去哪儿了》)

4.任务四:解密小水珠来源(《小水珠从哪儿来》)

最终目标:制作《热力探秘手册》,举办“冷热科学博览会”。。

三、课程标准分析

依据 《义务教育科学课程标准(2022年版)》

核心概念 物质的运动与相互作用(热传递); 4.能的转化与能量守恒(物态变化)

学习内容 3.2 热传递现象; 4.1 水在自然状态下的循环。

学段目标 (3-4年级) ①描述物体热胀冷缩现象; ②解释蒸发、凝结的条件; ③设计实验探究热传递方式

四、单元教材分析

本单元包括《乒乓球复原了》《凹陷的保鲜膜》《给水加热》《水去哪儿了》《小水珠从哪儿来》5课,围绕物质的热现象展开,通过实验探究引导学生理解温度变化对物体状态、体积的影响,以及水的三态变化规律。

(一)第1课《乒乓球复原了》

1.核心内容:通过加热凹陷的乒乓球使其复原的实验,引导学生观察物体受热后体积膨胀的现象,建立“热胀冷缩”的初步概念。

2.关键活动:对比实验(加热前后乒乓球形态变化),归纳固体、气体受热膨胀的性质。

(二)第2课《凹陷的保鲜膜》

1.核心内容:探究保鲜膜遇冷凹陷的现象,分析物体遇冷时体积收缩的原理,深化“热胀冷缩”概念。

2.关键活动:观察保鲜膜在冷热环境中的形变,理解温度变化对物体体积的影响。

(三)第3课《给水加热》

1.核心内容:研究水加热过程中的状态变化(沸腾),记录温度变化规律(如100℃时沸腾),理解液态水受热转化为水蒸气的过程。

2.关键活动:使用温度计测量水温变化,观察气泡产生规律。

(四)第4课《水去哪儿了》

1.核心内容:探究水的蒸发(液态→气态),分析蒸发条件(温度、表面积、空气流动)及其吸热特性(如皮肤凉爽感)。

2.关键活动:对比实验(湿布在通风/密闭环境的蒸发速度)。

(五)第5课《小水珠从哪儿来》

1.核心内容:解释水蒸气凝结现象(气态→液态),通过冷热环境对比实验(如冰杯外壁水珠),理解凝结条件(遇冷)。

2.关键活动:模拟露珠形成实验,联系生活现象(浴室镜面水雾)。

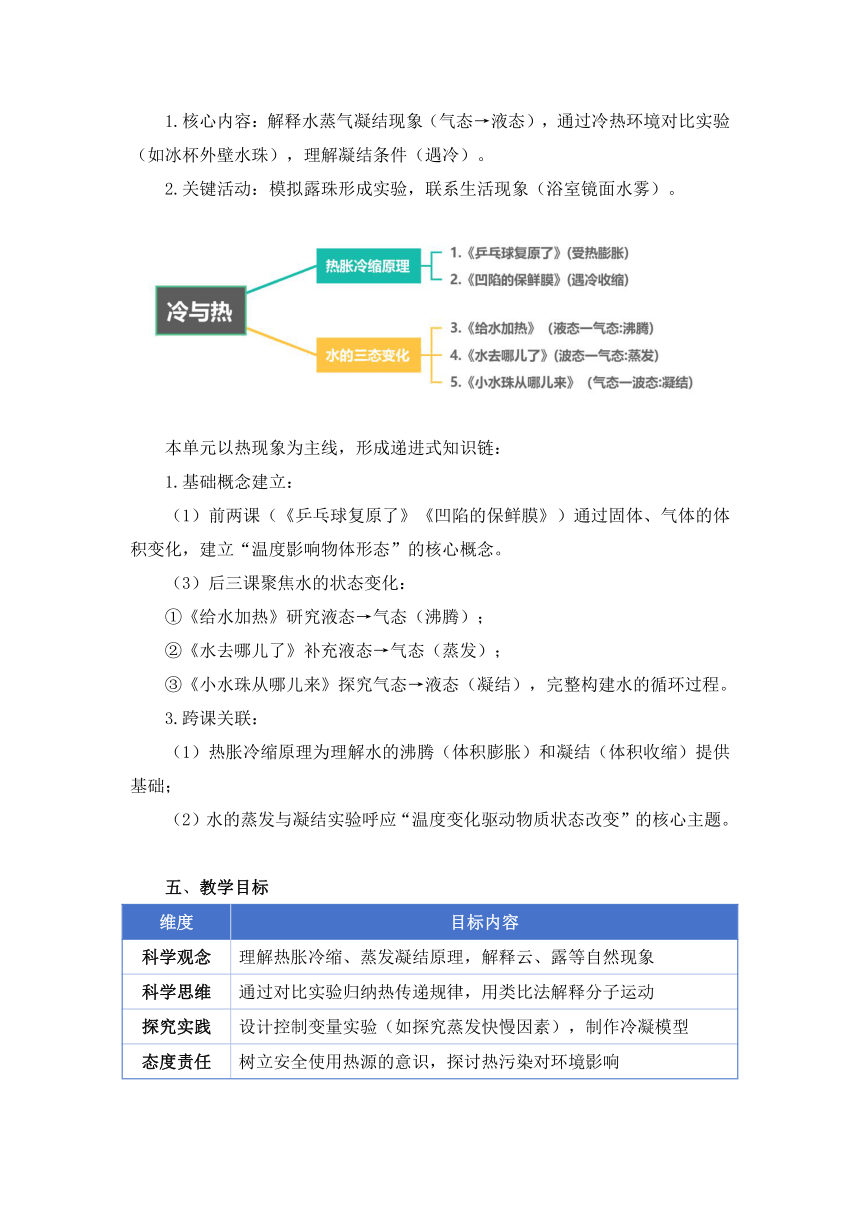

本单元以热现象为主线,形成递进式知识链:

1.基础概念建立:

(1)前两课(《乒乓球复原了》《凹陷的保鲜膜》)通过固体、气体的体积变化,建立“温度影响物体形态”的核心概念。

(3)后三课聚焦水的状态变化:

①《给水加热》研究液态→气态(沸腾);

②《水去哪儿了》补充液态→气态(蒸发);

③《小水珠从哪儿来》探究气态→液态(凝结),完整构建水的循环过程。

3.跨课关联:

(1)热胀冷缩原理为理解水的沸腾(体积膨胀)和凝结(体积收缩)提供基础;

(2)水的蒸发与凝结实验呼应“温度变化驱动物质状态改变”的核心主题。

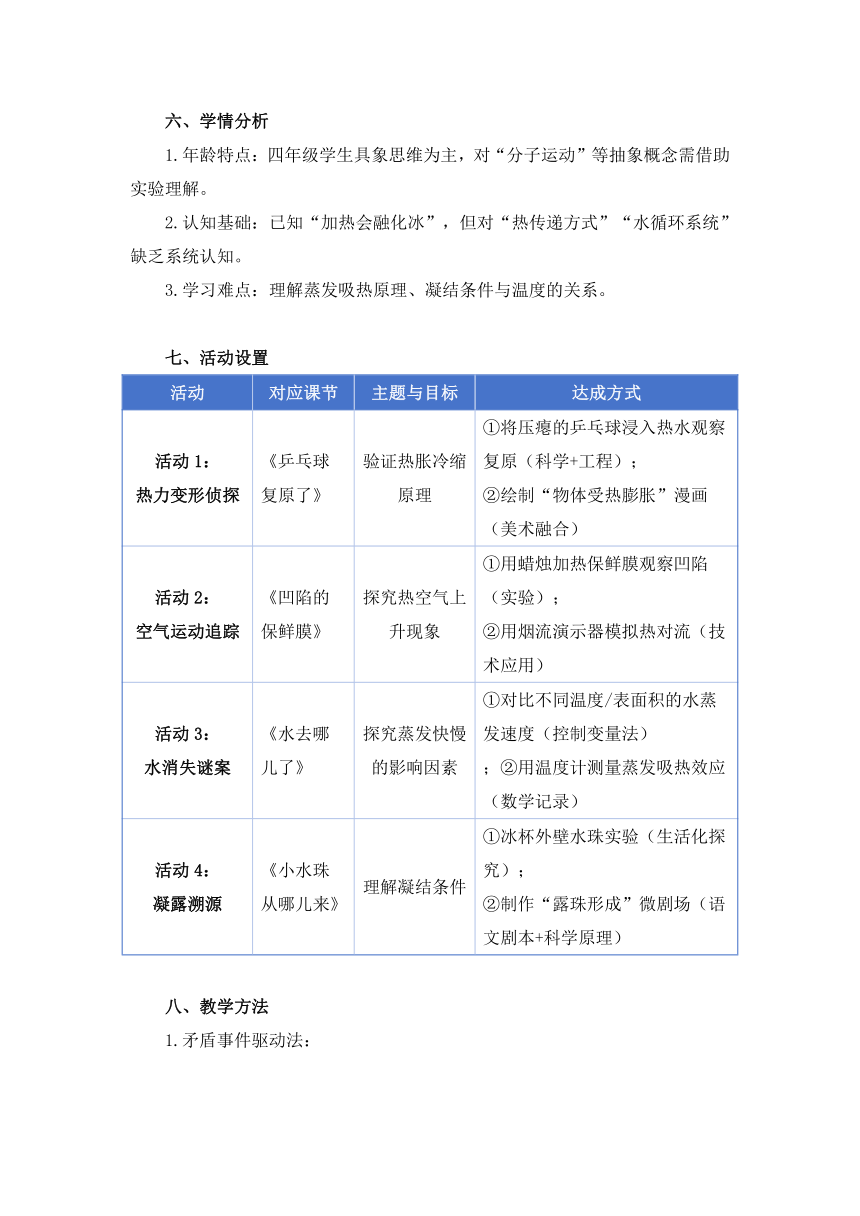

五、教学目标

维度 目标内容

科学观念 理解热胀冷缩、蒸发凝结原理,解释云、露等自然现象

科学思维 通过对比实验归纳热传递规律,用类比法解释分子运动

探究实践 设计控制变量实验(如探究蒸发快慢因素),制作冷凝模型

态度责任 树立安全使用热源的意识,探讨热污染对环境影响

六、学情分析

1.年龄特点:四年级学生具象思维为主,对“分子运动”等抽象概念需借助实验理解。

2.认知基础:已知“加热会融化冰”,但对“热传递方式”“水循环系统”缺乏系统认知。

3.学习难点:理解蒸发吸热原理、凝结条件与温度的关系。

七、活动设置

活动 对应课节 主题与目标 达成方式

活动1: 热力变形侦探 《乒乓球复原了》 验证热胀冷缩原理 ①将压瘪的乒乓球浸入热水观察复原(科学+工程); ②绘制“物体受热膨胀”漫画(美术融合)

活动2: 空气运动追踪 《凹陷的保鲜膜》 探究热空气上升现象 ①用蜡烛加热保鲜膜观察凹陷(实验); ②用烟流演示器模拟热对流(技术应用)

活动3: 水消失谜案 《水去哪儿了》 探究蒸发快慢的影响因素 ①对比不同温度/表面积的水蒸发速度(控制变量法) ;②用温度计测量蒸发吸热效应(数学记录)

活动4: 凝露溯源 《小水珠从哪儿来》 理解凝结条件 ①冰杯外壁水珠实验(生活化探究); ②制作“露珠形成”微剧场(语文剧本+科学原理)

八、教学方法

1.矛盾事件驱动法:

例:提问“冷水杯外壁为什么有水珠?”(学生误认为“杯子漏水”),引发认知冲突。

2.可视化探究:

用有色墨水观察热水扩散路径,直观展示热对流。

3.工程实践法:

设计“太阳能海水淡化装置”(跨学科融合:科学+环保)。

九、学习方法

1.类比学习:

将水分子运动比作“操场奔跑的学生”,理解蒸发加速原理。

2.问题链反思:

层级问题:

Q1:为什么海边比沙漠潮湿?

Q2:如何证明水蒸气存在?

Q3:设计“防镜面起雾”方案。

十、评价策略

(一)单元总体评价策略

类型 内容

过程性评价(60%) 实验记录单、热力手册设计、冷凝模型科学性

终结性评价(40%) “冷热科学博览会”展示(含数据图表、模型演示)

(二)分活动评价表

活动1:乒乓球复原了(第1课)

评价维度 ★(基础) ★★(提升) ★★★(拓展)

实验操作规范性 能按步骤完成加热实验 独立完成实验并记录现象 设计对比实验(如冷/热空气对比)

现象解释 描述乒乓球复原现象 解释“热胀冷缩”原理 用原理解释生活案例(如瓶盖松动)

迁移应用 列举1个热胀冷缩实例 分析3个生活现象与原理的关联 设计创新实验验证其他物体热胀冷缩

活动2:凹陷的保鲜膜(第2课)

评价维度 ★(基础) ★★(提升) ★★★(拓展)

假设合理性 提出“冷缩导致凹陷”的假设 结合实验现象修正假设 设计多变量验证假设(如温度梯度)

数据分析 记录冷藏后保鲜膜凹陷现象 对比不同温度下凹陷程度差异 绘制温度-凹陷深度折线图并分析

科学推理 复述“冷缩”概念 解释冰箱内外温差的影响 提出食品保鲜的优化方案

活动3:给水加热(第3课)

评价维度 ★(基础) ★★(提升) ★★★(拓展)

实验安全性 规范使用酒精灯和温度计 自主检查实验装置安全性 预判并规避操作风险(如防烫伤)

数据记录 记录5组水温数据 绘制“时间-温度”折线图 分析沸腾前后温度变化规律

结论提炼 说出水沸腾温度(100℃) 解释沸腾时气泡成因 对比不同液体沸点差异

活动4:水去哪儿了(第4课)

评价维度 ★(基础) ★★(提升) ★★★(拓展)

观察细致度 描述水消失现象 记录蒸发速率与环境关系 发现蒸发伴随温度降低

变量控制 完成单一条件实验(如加热) 设计双变量实验(如表面积+风速) 探究湿度对蒸发的影响

迁移解释 举例1个蒸发生活现象 解释晾衣、晒盐的原理 提出干旱地区节水方案

活动5:小水珠从哪儿来(第5课)

评价维度 ★(基础) ★★(提升) ★★★(拓展)

模型构建 用杯子+冰块模拟凝结 改进模型(如加盐加速凝结) 设计定量测量凝结量的装置

现象关联 识别生活中凝结现象(如窗上水珠) 对比不同表面的凝结速度 分析雾/露/霜的形成条件差异

环保意识 知道水循环概念 解释水循环与天气的关系 提出减少“温室玻璃水珠”的设计

十一、作业设计

活动1:乒乓球复原了(热胀冷缩现象)

作业类型 作业内容 评价标准

基础作业 列举3种生活中热胀冷缩现象的实例(如铁轨缝隙、温度计等)。 ★:列举1例

★★:列举2例并简单描述

★★★:列举3例并解释原理

提升作业 设计简易实验验证空气的热胀冷缩(如用塑料袋套住瓶口观察加热/冷却变化)。 ★:完成实验但未记录现象

★★:记录现象并描述变化

★★★:分析现象与原理的关系

拓展作业 制作海报《热胀冷缩的利与弊》,包含科学术语和创新案例(如桥梁伸缩缝)。 ★:图文匹配

★★:添加科学术语

★★★:包含创新案例并解释应用

活动2:凹陷的保鲜膜(热胀冷缩应用)

作业类型 作业内容 评价标准

基础作业 解释保鲜膜凹陷的原因,并列举2个类似现象(如瓶盖难开)。 ★:描述1个现象

★★:解释原理并列举2例

★★★:分析现象差异及原理

提升作业 拍摄视频演示“加热复原凹陷保鲜膜”,标注温度变化关键点。 ★:拍摄1处变化

★★:标注2处变化

★★★:用图示+文字说明原理

拓展作业 撰写报告《热胀冷缩在工程中的安全应用》(如铁轨、管道设计)。 ★:提出1点建议

★★:结合案例分析

★★★:论证方案可行性

活动3:给水加热(水的沸腾)

作业类型 作业内容 评价标准

基础作业 记录水沸腾实验数据(时间/温度),绘制折线图。 ★:记录1次数据

★★:记录3次取平均值

★★★:绘制折线图并标注沸点

提升作业 对比不同海拔地区水的沸点差异,设计实验验证(如查资料模拟)。 ★:设计实验但未验证

★★:验证并记录差异

★★★:解释气压与沸点关系

拓展作业 制作PPT《沸腾的奥秘》,含实验视频、数据图表及结论。 ★:图文展示

★★:含数据对比

★★★:提出节能方案(如高压锅原理)

活动4:水去哪儿了(蒸发)

作业类型 作业内容 评价标准

基础作业 观察并记录3种加速蒸发的方法(如晒衣服、吹风)。 ★:描述1种方法

★★:描述2种并说明条件

★★★:分析影响因素(温度/表面积)

提升作业 设计对比实验探究“风速对蒸发的影响”(用湿布+风扇)。 ★:完成实验无记录

★★:记录数据并比较

★★★:用图表呈现规律

拓展作业 调查当地节水措施,撰写倡议书《合理利用蒸发原理》。 ★:列举1条措施

★★:分析措施原理

★★★:提出创新方案(如滴灌技术)

活动5:小水珠从哪儿来(凝结)

作业类型 作业内容 评价标准

基础作业 举例说明3种凝结现象(如浴室镜子起雾、露珠形成)。 ★:列举1例

★★:解释2例原理

★★★:对比不同条件(温度差)

提升作业 制作“模拟露珠形成”装置(如冰袋+玻璃片),记录过程。 ★:装置完成

★★:记录现象变化

★★★:分析温度与凝结关系

拓展作业 设计“防雾镜方案”,用图文说明原理并制作原型。 ★:提出方案

★★:制作简易原型

★★★:测试效果并优化

学科 小学科学 版本 大象版

年级 四年级上册

单元名称 第3单元《冷与热》

单元主题 热力探秘局——解锁温度变化的奥秘

课时安排 5课时

一、单元主题

“热力探秘局——解锁温度变化的奥秘”

围绕温度变化、热传递规律及物态变化现象,引导学生探究冷热现象的本质及其在生活中的应用。

二、单元大情景

“热力探秘局”科学挑战赛

学生化身“热力小侦探”,加入校园科学实验室,完成四项任务:

1.任务一:破解乒乓球变形案(《乒乓球复原了》)

2.任务二:追踪保鲜膜凹陷之谜(《凹陷的保鲜膜》)

3.任务三:侦破水蒸发悬案(《水去哪儿了》)

4.任务四:解密小水珠来源(《小水珠从哪儿来》)

最终目标:制作《热力探秘手册》,举办“冷热科学博览会”。。

三、课程标准分析

依据 《义务教育科学课程标准(2022年版)》

核心概念 物质的运动与相互作用(热传递); 4.能的转化与能量守恒(物态变化)

学习内容 3.2 热传递现象; 4.1 水在自然状态下的循环。

学段目标 (3-4年级) ①描述物体热胀冷缩现象; ②解释蒸发、凝结的条件; ③设计实验探究热传递方式

四、单元教材分析

本单元包括《乒乓球复原了》《凹陷的保鲜膜》《给水加热》《水去哪儿了》《小水珠从哪儿来》5课,围绕物质的热现象展开,通过实验探究引导学生理解温度变化对物体状态、体积的影响,以及水的三态变化规律。

(一)第1课《乒乓球复原了》

1.核心内容:通过加热凹陷的乒乓球使其复原的实验,引导学生观察物体受热后体积膨胀的现象,建立“热胀冷缩”的初步概念。

2.关键活动:对比实验(加热前后乒乓球形态变化),归纳固体、气体受热膨胀的性质。

(二)第2课《凹陷的保鲜膜》

1.核心内容:探究保鲜膜遇冷凹陷的现象,分析物体遇冷时体积收缩的原理,深化“热胀冷缩”概念。

2.关键活动:观察保鲜膜在冷热环境中的形变,理解温度变化对物体体积的影响。

(三)第3课《给水加热》

1.核心内容:研究水加热过程中的状态变化(沸腾),记录温度变化规律(如100℃时沸腾),理解液态水受热转化为水蒸气的过程。

2.关键活动:使用温度计测量水温变化,观察气泡产生规律。

(四)第4课《水去哪儿了》

1.核心内容:探究水的蒸发(液态→气态),分析蒸发条件(温度、表面积、空气流动)及其吸热特性(如皮肤凉爽感)。

2.关键活动:对比实验(湿布在通风/密闭环境的蒸发速度)。

(五)第5课《小水珠从哪儿来》

1.核心内容:解释水蒸气凝结现象(气态→液态),通过冷热环境对比实验(如冰杯外壁水珠),理解凝结条件(遇冷)。

2.关键活动:模拟露珠形成实验,联系生活现象(浴室镜面水雾)。

本单元以热现象为主线,形成递进式知识链:

1.基础概念建立:

(1)前两课(《乒乓球复原了》《凹陷的保鲜膜》)通过固体、气体的体积变化,建立“温度影响物体形态”的核心概念。

(3)后三课聚焦水的状态变化:

①《给水加热》研究液态→气态(沸腾);

②《水去哪儿了》补充液态→气态(蒸发);

③《小水珠从哪儿来》探究气态→液态(凝结),完整构建水的循环过程。

3.跨课关联:

(1)热胀冷缩原理为理解水的沸腾(体积膨胀)和凝结(体积收缩)提供基础;

(2)水的蒸发与凝结实验呼应“温度变化驱动物质状态改变”的核心主题。

五、教学目标

维度 目标内容

科学观念 理解热胀冷缩、蒸发凝结原理,解释云、露等自然现象

科学思维 通过对比实验归纳热传递规律,用类比法解释分子运动

探究实践 设计控制变量实验(如探究蒸发快慢因素),制作冷凝模型

态度责任 树立安全使用热源的意识,探讨热污染对环境影响

六、学情分析

1.年龄特点:四年级学生具象思维为主,对“分子运动”等抽象概念需借助实验理解。

2.认知基础:已知“加热会融化冰”,但对“热传递方式”“水循环系统”缺乏系统认知。

3.学习难点:理解蒸发吸热原理、凝结条件与温度的关系。

七、活动设置

活动 对应课节 主题与目标 达成方式

活动1: 热力变形侦探 《乒乓球复原了》 验证热胀冷缩原理 ①将压瘪的乒乓球浸入热水观察复原(科学+工程); ②绘制“物体受热膨胀”漫画(美术融合)

活动2: 空气运动追踪 《凹陷的保鲜膜》 探究热空气上升现象 ①用蜡烛加热保鲜膜观察凹陷(实验); ②用烟流演示器模拟热对流(技术应用)

活动3: 水消失谜案 《水去哪儿了》 探究蒸发快慢的影响因素 ①对比不同温度/表面积的水蒸发速度(控制变量法) ;②用温度计测量蒸发吸热效应(数学记录)

活动4: 凝露溯源 《小水珠从哪儿来》 理解凝结条件 ①冰杯外壁水珠实验(生活化探究); ②制作“露珠形成”微剧场(语文剧本+科学原理)

八、教学方法

1.矛盾事件驱动法:

例:提问“冷水杯外壁为什么有水珠?”(学生误认为“杯子漏水”),引发认知冲突。

2.可视化探究:

用有色墨水观察热水扩散路径,直观展示热对流。

3.工程实践法:

设计“太阳能海水淡化装置”(跨学科融合:科学+环保)。

九、学习方法

1.类比学习:

将水分子运动比作“操场奔跑的学生”,理解蒸发加速原理。

2.问题链反思:

层级问题:

Q1:为什么海边比沙漠潮湿?

Q2:如何证明水蒸气存在?

Q3:设计“防镜面起雾”方案。

十、评价策略

(一)单元总体评价策略

类型 内容

过程性评价(60%) 实验记录单、热力手册设计、冷凝模型科学性

终结性评价(40%) “冷热科学博览会”展示(含数据图表、模型演示)

(二)分活动评价表

活动1:乒乓球复原了(第1课)

评价维度 ★(基础) ★★(提升) ★★★(拓展)

实验操作规范性 能按步骤完成加热实验 独立完成实验并记录现象 设计对比实验(如冷/热空气对比)

现象解释 描述乒乓球复原现象 解释“热胀冷缩”原理 用原理解释生活案例(如瓶盖松动)

迁移应用 列举1个热胀冷缩实例 分析3个生活现象与原理的关联 设计创新实验验证其他物体热胀冷缩

活动2:凹陷的保鲜膜(第2课)

评价维度 ★(基础) ★★(提升) ★★★(拓展)

假设合理性 提出“冷缩导致凹陷”的假设 结合实验现象修正假设 设计多变量验证假设(如温度梯度)

数据分析 记录冷藏后保鲜膜凹陷现象 对比不同温度下凹陷程度差异 绘制温度-凹陷深度折线图并分析

科学推理 复述“冷缩”概念 解释冰箱内外温差的影响 提出食品保鲜的优化方案

活动3:给水加热(第3课)

评价维度 ★(基础) ★★(提升) ★★★(拓展)

实验安全性 规范使用酒精灯和温度计 自主检查实验装置安全性 预判并规避操作风险(如防烫伤)

数据记录 记录5组水温数据 绘制“时间-温度”折线图 分析沸腾前后温度变化规律

结论提炼 说出水沸腾温度(100℃) 解释沸腾时气泡成因 对比不同液体沸点差异

活动4:水去哪儿了(第4课)

评价维度 ★(基础) ★★(提升) ★★★(拓展)

观察细致度 描述水消失现象 记录蒸发速率与环境关系 发现蒸发伴随温度降低

变量控制 完成单一条件实验(如加热) 设计双变量实验(如表面积+风速) 探究湿度对蒸发的影响

迁移解释 举例1个蒸发生活现象 解释晾衣、晒盐的原理 提出干旱地区节水方案

活动5:小水珠从哪儿来(第5课)

评价维度 ★(基础) ★★(提升) ★★★(拓展)

模型构建 用杯子+冰块模拟凝结 改进模型(如加盐加速凝结) 设计定量测量凝结量的装置

现象关联 识别生活中凝结现象(如窗上水珠) 对比不同表面的凝结速度 分析雾/露/霜的形成条件差异

环保意识 知道水循环概念 解释水循环与天气的关系 提出减少“温室玻璃水珠”的设计

十一、作业设计

活动1:乒乓球复原了(热胀冷缩现象)

作业类型 作业内容 评价标准

基础作业 列举3种生活中热胀冷缩现象的实例(如铁轨缝隙、温度计等)。 ★:列举1例

★★:列举2例并简单描述

★★★:列举3例并解释原理

提升作业 设计简易实验验证空气的热胀冷缩(如用塑料袋套住瓶口观察加热/冷却变化)。 ★:完成实验但未记录现象

★★:记录现象并描述变化

★★★:分析现象与原理的关系

拓展作业 制作海报《热胀冷缩的利与弊》,包含科学术语和创新案例(如桥梁伸缩缝)。 ★:图文匹配

★★:添加科学术语

★★★:包含创新案例并解释应用

活动2:凹陷的保鲜膜(热胀冷缩应用)

作业类型 作业内容 评价标准

基础作业 解释保鲜膜凹陷的原因,并列举2个类似现象(如瓶盖难开)。 ★:描述1个现象

★★:解释原理并列举2例

★★★:分析现象差异及原理

提升作业 拍摄视频演示“加热复原凹陷保鲜膜”,标注温度变化关键点。 ★:拍摄1处变化

★★:标注2处变化

★★★:用图示+文字说明原理

拓展作业 撰写报告《热胀冷缩在工程中的安全应用》(如铁轨、管道设计)。 ★:提出1点建议

★★:结合案例分析

★★★:论证方案可行性

活动3:给水加热(水的沸腾)

作业类型 作业内容 评价标准

基础作业 记录水沸腾实验数据(时间/温度),绘制折线图。 ★:记录1次数据

★★:记录3次取平均值

★★★:绘制折线图并标注沸点

提升作业 对比不同海拔地区水的沸点差异,设计实验验证(如查资料模拟)。 ★:设计实验但未验证

★★:验证并记录差异

★★★:解释气压与沸点关系

拓展作业 制作PPT《沸腾的奥秘》,含实验视频、数据图表及结论。 ★:图文展示

★★:含数据对比

★★★:提出节能方案(如高压锅原理)

活动4:水去哪儿了(蒸发)

作业类型 作业内容 评价标准

基础作业 观察并记录3种加速蒸发的方法(如晒衣服、吹风)。 ★:描述1种方法

★★:描述2种并说明条件

★★★:分析影响因素(温度/表面积)

提升作业 设计对比实验探究“风速对蒸发的影响”(用湿布+风扇)。 ★:完成实验无记录

★★:记录数据并比较

★★★:用图表呈现规律

拓展作业 调查当地节水措施,撰写倡议书《合理利用蒸发原理》。 ★:列举1条措施

★★:分析措施原理

★★★:提出创新方案(如滴灌技术)

活动5:小水珠从哪儿来(凝结)

作业类型 作业内容 评价标准

基础作业 举例说明3种凝结现象(如浴室镜子起雾、露珠形成)。 ★:列举1例

★★:解释2例原理

★★★:对比不同条件(温度差)

提升作业 制作“模拟露珠形成”装置(如冰袋+玻璃片),记录过程。 ★:装置完成

★★:记录现象变化

★★★:分析温度与凝结关系

拓展作业 设计“防雾镜方案”,用图文说明原理并制作原型。 ★:提出方案

★★:制作简易原型

★★★:测试效果并优化

同课章节目录